Кто я? Зачем я? Извечный поиск ответа: system_psiholog — LiveJournal

Это не я! Это зеркало врет,

Пыли наелось, измялось, фальшивит…

«Ты кто такое? Зачем ты и для чего тут появилось» Эти вопросы я задаю не случайному прохожему, не монстру, которого увидела, проснувшись ночью. Эти вопросы я задаю себе. Я спрашиваю кого-то, кто внутри моей телесной оболочки, а он-она-оно молчит. Издевается.

Из Рая— в Ад, из кровати — в люди

Звук будильника оповещает о том, что пора начинать новый день, вылезать из уютной тёплой кровати, жить полноценной жизнью… Моя бы воля — спала бы вечность. Но нет, нельзя, а жаль. Метро — место, где можно увидеть огромное количество людей, куда-то вечно спешащих, так целеустремлённо… Можно подумать, в этой нелепой спешке есть какой-то смысл. Куда спешить? Зачем спешить? Или это только я задаюсь этим вопросом?

Из метро — на улицу, и тут они — один, второй, третий… Кто-то несётся, сломя голову, перебегая дорогу на красный — почти сбивает машины на своём пути, кто-то ждёт транспорт, с серьёзным видом говорит по телефону.

А я смотрю на них, разглядываю, пытаясь с их помощью найти ответ на собственный вопрос: ты кто такое, зачем ты и для чего?

А я смотрю на них, разглядываю, пытаясь с их помощью найти ответ на собственный вопрос: ты кто такое, зачем ты и для чего?Рой мыслей жужжащих, кишащих

Ответа нет. День, второй, третий, а вот уже седьмой подходит к концу, внутри что-то давит, какие-то тиски, безумное напряжение во всём теле, болит голова. Чёртов рой мыслей, жужжащих, кишащих, ползающих в каком-то хаосе. Начинаю злиться, пытаюсь схватить хотя бы одну мысль, выхватить из этого круговорота — ускользает. Ненавижу! Кого? Не знаю.

Уверена, что предмет моей ненависти — он во мне, в моей голове. Его можно назвать мною? Наверное, а кто же это ещё? Если встать напротив зеркала, то однозначно увижу своё лицо, если проведу пальцами по щеке – почувствую прикосновение собственной руки. Так значит, это всё-таки Я. Получается, ненавижу себя? За что? И снова: «Ты кто такое, зачем…» Опять, опять эти вопросы, сколько можно? Пока ещё не вслух и хорошо, ещё держусь.

Человек – есть инструкция по применению?

С каждым разом вопросы, оставшиеся без ответа, сильнее сжимают горло.

Кто-нибудь знает, для чего я здесь? Может быть, инструкцию по эксплуатации себя можно найти в родильном доме, где я появилась на Свет? В моём существовании должен быть смысл, я не могу быть просто так. Нужно попробовать поискать, наверняка инструкция есть. Определённо, там прописана цель моего визита сюда, в жизнь, в Мир, там я смогу найти ответ, столь желанный ответ на свой вопрос: ты кто такое?

Кто-нибудь знает, для чего я здесь? Может быть, инструкцию по эксплуатации себя можно найти в родильном доме, где я появилась на Свет? В моём существовании должен быть смысл, я не могу быть просто так. Нужно попробовать поискать, наверняка инструкция есть. Определённо, там прописана цель моего визита сюда, в жизнь, в Мир, там я смогу найти ответ, столь желанный ответ на свой вопрос: ты кто такое?Почему в школьных учебниках прописаны законы Ньютона, решения алгебраических уравнений, правила иностранного языка, но никто нас не учит понимать своё предназначение? Может, только я мучаюсь этими тягостными размышлениями? К врачу сходить, что ли? Должен ведь кто-то знать решения столь сложных задач, кто-то сможет дать мне ответ?

Кому нужен поиск себя? Рассмотрим системно

Зачем кому-то искать себя, когда вот ты есть, ты человек, ты плоть и кровь? Далеко не каждый задаётся вопросом о собственном предназначении, о смысле своего существования. Так кто же задаётся? В системно-векторной психологии Юрия Бурлана таких людей называют звуковиками — их совсем немного среди нас, всего 5% от всего населения.

Люди со звуковым вектором всегда в поиске смысла жизни, именно в нём возникают мысли на тему «Зачем мы живём?»

Люди со звуковым вектором всегда в поиске смысла жизни, именно в нём возникают мысли на тему «Зачем мы живём?»Зачем искать смысл?

Смысл — это желание в звуковом векторе. Звуковик вслушивается в слова, распознаёт смыслы. Ещё в очень раннем возрасте, в 6-7 лет он может прийти к родителям с вопросом: «А в чем смысл нашей жизни?» Для людей со звуковым вектором важно понимание первопричины, задачи своего прихода в этот мир. Раскрыть то, что скрыто — вот чем занята голова звукового человека.

Не жизнь, а страдание. Есть ли выход?

Звуковая нехватка, пустота — самая глубокая по объёму. Величина страданий немыслима. Депрессия может быть только в звуковом векторе. Почему? Звуковик не осознаёт своё скрытое желание к раскрытию смыслов, только набор вопросов. Часто даже не может сформулировать эти вопросы: «А в чём смысл?», «А для чего мы живём?» Но при этом ощущает жизнь как безвкусную, пустую.

При этом, как объясняет Системно-векторная психология Юрия Бурлана, желание в звуковом векторе — доминантное.

Это легко проследить. Ведь зачем мне, скажем, деньги или уважение, или карьера, если завтра на Землю может упасть метеорит или начаться Третья мировая, и тогда зачем все это было? К чему я трепыхался всю свою жизнь? Откуда пришел и куда иду? Звуковое желание подавляет все другие.

Это легко проследить. Ведь зачем мне, скажем, деньги или уважение, или карьера, если завтра на Землю может упасть метеорит или начаться Третья мировая, и тогда зачем все это было? К чему я трепыхался всю свою жизнь? Откуда пришел и куда иду? Звуковое желание подавляет все другие.В подобных состояниях человек может пытаться чем-то заглушить боль, например, наркотиками — изменяя своё сознание. Кажется, что там, в другом ощущении себя есть ответ, но это жестокий самообман. Звуковик ищет изменения состояния сознания — это действительно то, на что он способен, если осознает смысл всего, смысл себя. Но наркотики — это всего лишь способ заглушить нехватку, ведь там, в черной яме таблеток и уколов нет никакого смысла, просто пустота.

Многие звуковики пытаются оградиться от людей, полагая, что именно они являются источником боли. Отгородиться от этого «тупого и бессмысленного мира» — ошибка, так как приводит к еще большим пустотам внутри.

Как наполнить эту нехватку? Мы знаем, что потребность в звуке, — это раскрытие смыслов, тайн. Из поколения в поколение наши предки реализовывали себя с помощью профессий: музыканты пытались осмыслить жизнь чувственно, уловить «звуки Вселенной», физики — раскрыть законы неживого мира, биологи — животного. Звуковики-программисты сегодня формируют целые новые миры, в которых живут миллионы людей по всему миру. Но этого мало.

Из поколения в поколение наши предки реализовывали себя с помощью профессий: музыканты пытались осмыслить жизнь чувственно, уловить «звуки Вселенной», физики — раскрыть законы неживого мира, биологи — животного. Звуковики-программисты сегодня формируют целые новые миры, в которых живут миллионы людей по всему миру. Но этого мало.

Познание смысла своего существования, осмысление своей задачи в человеческом виде — только это способно наполнить современного звуковика и гарантированно избавить от депрессий и суицидальных мыслей. Вот как говорят об этом слушатели занятий по системно-векторной психологии:

«…Очень важно, что ушли депрессивные состояния, которые накатывали внезапно и безжалостно, не давая жить полноценно. Депрессия перекрывала все остальные желания. Я не знал, что с этим делать. Десятки книг, учений, философий, наук, лекций, практик давали только временный эффект, который быстро проходил и снова не встать с кровати, снова нет сил и желания куда то идти, что то делать.

Отрываешь себя от постели, плеер в уши, музыку погромче и куда то подальше отсюда в мир приятных звуков и красивых стихов. Сняв наушники, ты понимаешь, что ничего не изменилось… в тебе…

Отрываешь себя от постели, плеер в уши, музыку погромче и куда то подальше отсюда в мир приятных звуков и красивых стихов. Сняв наушники, ты понимаешь, что ничего не изменилось… в тебе…Теперь на смену депрессии пришёл процесс понимания, мышления, процесс творчества, концентрации мыслей и выход наружу… в мир. Ощущение желаний других людей несравнимо ни с чем. Это настоящее счастье!

Теперь, когда я прошёл первый уровень занятий по Системно-векторной психологии, я намерен двигаться дальше. К более глубокому пониманию. Абсолютно ясно, что сейчас наше общество сталкивается с очень серьёзными проблемами во взаимодействии с людьми, общении, личных отношениях, поиске себя, воспитании детей. Изменить ситуацию можно и нужно всем вместе, всем обществом, опираясь на знания по Системно-Векторной психологии. Желаю всем удачи!..»

Фёдор Т., инженер

Избавиться от страданий можно, для этого нужно понять свою природу, свои желания, обусловленные особенностями психики, и найти свой путь для реализации заложенного потенциала.

Найти себя вы можете уже на бесплатных онлайн-лекциях по системно-векторной психологии Юрия Бурлана. Для участия в них регистрируйтесь здесь

Найти себя вы можете уже на бесплатных онлайн-лекциях по системно-векторной психологии Юрия Бурлана. Для участия в них регистрируйтесь здесьАвтор: Петрова Юлия

Статья написана с использованием материалов онлайн-тренингов по системно-векторной психологии Юрия Бурлана

Читайте также:

Как определить, что человек врет — открываем тайну лжеца

«Должны смеяться дети…»

Как стать уверенной в себе женщиной

Кто мы и зачем, или Вопросы без ответов | Психология

Кто я? Человек. Родился, вырос, скоро умру. Простой, почти технологический процесс. И ни к чему бередить себе душу, пытаясь найти смысл жизни и углубляясь при этом куда-то далеко в поисках какой-то истинной причины всего сущего.

Стоп! Да мы тут о душе заговорили! К чему это?

Что это такое — душа? Мы так часто произносим это слово, в большинстве случаев не понимая или, точнее, не осознавая истинного смысла этой вербальной конструкции.

«В моей душе огонь угас…».

«Ах, душенька моя!».

«Болит душа…».

Почему, так часто говоря о душе, мы не принимаем даже саму возможность ее существования? Откуда в нас этот страх даже поставить перед собой самые важные вопросы: «Кто я? Зачем я? Чего я хочу? Что останется после меня?». Мы боимся спросить самих себя…

Боимся задать себе вопросы… Но еще страшнее — попытаться ответить на эти вопросы. Когда вопросы все-таки заданы — через боль и ужас, вопреки общественному мнению и влиянию близких, — нужно найти ответы. Нужно найти ответы? Нет, не нужно. Потому что ответы не сделают тебя счастливым. Они поставят тебя перед выбором. Выбор простой — меняться либо продолжать жить обычной человеческой жизнью и ждать смерти. Кстати, второй вариант вовсе не так плох — в конце концов можно успокоить себя мыслью о том, что «так живут все», и мои изменения ничего не вызовут и никому не нужны. Это действительно так — твои изменения никому не нужны. Кроме тебя самого. К тому же существует риск осуждения твоих изменений со стороны «правильных» людей, а по сути — смертников. А белой вороне становиться не хочется.

Кстати, второй вариант вовсе не так плох — в конце концов можно успокоить себя мыслью о том, что «так живут все», и мои изменения ничего не вызовут и никому не нужны. Это действительно так — твои изменения никому не нужны. Кроме тебя самого. К тому же существует риск осуждения твоих изменений со стороны «правильных» людей, а по сути — смертников. А белой вороне становиться не хочется.

Все. На этом самопознание заканчивается. Необходимость задавать вопросы отпадает. Душа по-прежнему болит, но мы эту боль не замечаем, и убегаем от вопросов в суету обыкновенных жизненных радостей, и, конечно, очень важных проблем:

— Нужно ужин приготовить…

— Вот скотина, цветы мне не подарил!

— А я — настоящий мужик. И мне все должны.

— А эта, гляди только, Маша, самопознанием занимается — вот ведь дура! Пойдем лучше найдем какого-нибудь мужчинку и раскрутим его.

— Сегодня были на вечеринке в новом ночном клубе — круто, подруги, оттянулись по полной!

— Он гад все-таки — жене изменяет… Как так можно?!!

— А летом мы поедем в отпуск на Карибы!

— А она все-таки стерва — да как она могла так поступить! Так дешево продаться. Я, например, стою гораздо дороже, и внешность у меня ангельская.

— Купил новую тачку…

— Пойдем, пивка выпьем.

И т.д. и т. п.

К чему все это? Да ни к чему. Будьте спокойны. Живите обычной человеческой жизнью. Не думайте ни о чем высоком. Занимайтесь своими делами. Ходите в кино и пейте вино. Или кефир, если вино уже не пьется. А если вдруг однажды в голову придут мысли о душе — сразу гоните их в шею! И не подпускайте к себе людей, живущих душой! Они могут зародить в вас сомнения и заставить вас задавать самому себе все эти ненужные вопросы. И тогда — конец!

Или начало новой жизни?. .

.

P. S.Каждый, кто живет душой, переживает свою непохожесть на нормальных людей, как вину и недостаток. Это неверно — на самом деле это огромное достоинство!

Теги: душа, человек, самопознание, психология

Вопрос — Кто ты?

Вопрос о моей трудовой деятельности

25 лет спустя и, возможно, еще 25 лет до конца Я все еще не уверен, каким должно быть название моей трудовой деятельности. Вы знаете? Нужен ли нам заголовок, чтобы ответить на вводный вопрос, который так часто используется, чтобы поставить нас в ту или иную коробку… «итак, чем вы занимаетесь?. .» Или есть лучший вопрос… «…кто вы?…»

.» Или есть лучший вопрос… «…кто вы?…»

Является ли определяя, кто мы важны?

Чем длиннее мой жизненный путь, тем больше ответов я получаю, тем больше вопросов, которые, кажется, не дают мне покоя… и все же вопрос о том, кто я такой, не дает мне покоя всю жизнь. Как сказала одна из моих академических героинь, Брене Браун, «…наш единственный выбор — это вовлеченность…», что наводит на мысль о том, что, возможно, определение того, кто мы есть, менее важно, чем взаимодействие… с самими собой. Работая с менеджерами, лидерами и специалистами по смене карьеры в течение последних пяти лет, я был свидетелем любви, заботы и взаимодействия, которые мы проявляем друг к другу… особенно когда мы видим исключительную производительность в сочетании с выдающейся удовлетворенностью персонала. Тем не менее, вопрос, который так часто поднимается в личных беседах, касается идентичности и путаницы в отношении того, кто мы есть на самом деле.

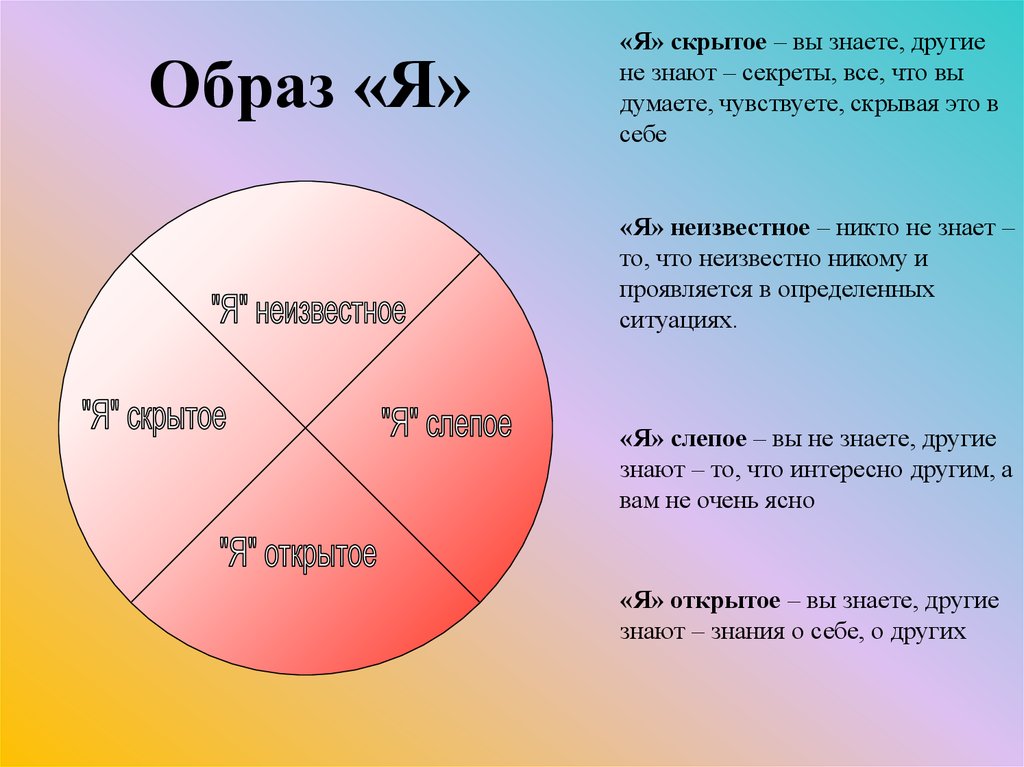

Связь с самим собой

Если мы «жестко настроены на связь» (Браун, 2012), почему так сложно установить связь с собой? Или я просто я? Возможно, трудно соединиться с нашим истинным «я», не вызывая мыслей, чувств и ощущения нашей уязвимости? Браун предлагает нам принять во внимание, что уязвимость существует как в «победе, так и в поражении»; задача состоит в том, чтобы понять «необходимость обоих». Избегаю ли я искренней связи с самим собой, потому что это выявит мою уязвимость на поверхность? Я должен был бы ответить Да. Почему? Чтобы выяснить, почему мы беспокоим что-то глубоко внутри, о чем мы не часто говорим. Нам нужно «учитывать стыд» (Brown 2006). В 2003 году Шайфф назвал стыд «основной эмоцией повседневной жизни». Если мы примем дозу мужества, возьмем кого-то за руку и погрузимся в чувство стыда, мы увидим корни уязвимости. Наши триггеры стыда вызывают уязвимость; когда мы уязвимы, наша тенденция состоит в том, чтобы закрыться и сузить способы мышления до борьбы, бегства или, как показывает мой собственный опыт, замирания. Чувство уязвимости может вызвать психологический паралич; мы избегаем иметь дело, говорить или делиться своими уязвимостями и строим механизмы преодоления сверху. Так что же происходит, когда вы снимаете слои? Какие механизмы мы можем использовать, чтобы соединиться с собой в полной мере, в своих лучших проявлениях и в самых уязвимых местах? Наука говорит нам, что когда мы действуем с «Мужеством», «Общаемся с другими» и проявляем «Сострадание» (Brown 2012) к себе, мы можем исследовать полную картину, которая делает нас нами.

Избегаю ли я искренней связи с самим собой, потому что это выявит мою уязвимость на поверхность? Я должен был бы ответить Да. Почему? Чтобы выяснить, почему мы беспокоим что-то глубоко внутри, о чем мы не часто говорим. Нам нужно «учитывать стыд» (Brown 2006). В 2003 году Шайфф назвал стыд «основной эмоцией повседневной жизни». Если мы примем дозу мужества, возьмем кого-то за руку и погрузимся в чувство стыда, мы увидим корни уязвимости. Наши триггеры стыда вызывают уязвимость; когда мы уязвимы, наша тенденция состоит в том, чтобы закрыться и сузить способы мышления до борьбы, бегства или, как показывает мой собственный опыт, замирания. Чувство уязвимости может вызвать психологический паралич; мы избегаем иметь дело, говорить или делиться своими уязвимостями и строим механизмы преодоления сверху. Так что же происходит, когда вы снимаете слои? Какие механизмы мы можем использовать, чтобы соединиться с собой в полной мере, в своих лучших проявлениях и в самых уязвимых местах? Наука говорит нам, что когда мы действуем с «Мужеством», «Общаемся с другими» и проявляем «Сострадание» (Brown 2012) к себе, мы можем исследовать полную картину, которая делает нас нами.

Принятие себя

Раскрытие и принятие себя такими, какие мы есть, — это, возможно, приключение всей жизни, которое заслуживает интимной чувствительности и товарищеской точки зрения наблюдателя. Конечно, наблюдатель — это мы сами, и мы можем развивать навыки, необходимые для наблюдения за собой без осуждения в практике внимательности. Итак, путешествие, согласно моей внутренней спутниковой навигации, говорит, что путешествие к пониманию самих себя заключается в навыках осознанности и сильных сторонах Мужества, Сострадания и Соединения… и это приключение на всю жизнь. Иди исследуй.

Ваш попутчик.

Дин

Ссылки:

Браун, Б. (2006). Теория устойчивости к стыду: обоснованная теория о женщинах и стыде. Семьи в обществе: журнал современных социальных наук P43-52

Brown, B (2012). Смелость: Как мужество быть уязвимым меняет наш образ жизни, любовь к родителям и руководство. Портфолио Penguin

Scheiff, T. (2003). Стыд перед собой и обществом. Символические взаимодействия, 26, стр. 239-262. В Брауне, Б. (2006). Теория устойчивости к стыду: обоснованная теория о женщинах и стыде. Семьи в обществе: журнал современных социальных наук, стр. 43-52

Символические взаимодействия, 26, стр. 239-262. В Брауне, Б. (2006). Теория устойчивости к стыду: обоснованная теория о женщинах и стыде. Семьи в обществе: журнал современных социальных наук, стр. 43-52

‘Мы являемся позитивной психологией.

Узнайте больше о позитивных курсах и обучении по позитивной психологии по телефону

Позитивные психологии онлайн -курсы

Что представляют собой вопросы психологов сегодня?

. «Развились ли у людей модули убийства — развившиеся психологические механизмы, специально предназначенные для убийства других людей в определенных контекстах?» — Дэвид Басс, Техасский университет

«Как будет расширяться разум, когда мы поймем, как мозг создает разум?» — Уильям Х. Кальвин, Вашингтонский университет

Какой бы подходящей она ни была для экономики, «рыночная модель» является совершенно неадекватной моделью для остального человеческого общества. С упадком религиозных убеждений и медленными темпами изменений в законодательстве, как мы можем воспитывать людей и институты, способные противостоять чисто рыночной ориентации во всех сферах жизни?» — Говард Гарднер, Гарвардский университет

С упадком религиозных убеждений и медленными темпами изменений в законодательстве, как мы можем воспитывать людей и институты, способные противостоять чисто рыночной ориентации во всех сферах жизни?» — Говард Гарднер, Гарвардский университет

«Учитывая недавнее открытие о происхождении жизни из пептидов, а не из ДНК, можем ли мы создать новые формы жизни с новым мышлением?» Марк Д. Хаузер, Гарвардский университет «Почему музыка доставляет такое удовольствие?» — Николас Хамфри, Новая школа социальных исследований

«Как мозг представляет значение предложения? — Стивен Пинкер, Массачусетский технологический институт

. «Влияют ли эмоции на интеллект, и если да, то каковы последствия для разработки технологии «аффективных вычислений»?» — Роберт Провайн, Университет Мэриленда

Теперь ответы на вопрос, заданный The Psychology Place:

. Ответы ведущих ученых-психологов

Какой вопрос вы задаете себе — вопрос, который больше всего интересует вас прямо сейчас?

«Как мы можем найти эффективные способы воздействовать на людей от дисфункционального поведения. Например, как мы можем повлиять на людей, чтобы они были менее агрессивными, менее предвзятыми, более сострадательными к себе и другим, чтобы они не занимались небезопасным сексом, были более чуткими, более защитными окружающей среды, менее агрессивной». — Элиот Аронсон, Калифорнийский университет, Санта-Крус,

Например, как мы можем повлиять на людей, чтобы они были менее агрессивными, менее предвзятыми, более сострадательными к себе и другим, чтобы они не занимались небезопасным сексом, были более чуткими, более защитными окружающей среды, менее агрессивной». — Элиот Аронсон, Калифорнийский университет, Санта-Крус,

«Я склонен быть интеллектуальным дилетантом и переходить от одной загадки или головоломки к другой. За последние 3 года я опубликовал статьи об экстрасенсорном восприятии и о факторах, влияющих на сексуальную ориентацию человека. Однако одна преемственность на протяжении всей моей карьеры, был мой интерес к убеждениям, установкам и идеологиям людей, особенно к общественному мнению по социальным вопросам.Таким образом, даже в моей работе над экстрасенсорным восприятием меня интересовало, какие аргументы и данные убеждают скептически настроенных психологов быть более открытыми для возможности что экстрасенсорное восприятие существует. В моей работе по сексуальной ориентации меня интересовало, как отношение к гомосексуализму связано с убеждениями в причинах сексуальной ориентации и что побуждает представителей общественности изменить это отношение».

«Вопрос, который я задаю себе сейчас, заключается в том, как люди активно пытаются улучшить и защитить качество своих близких романтических отношений. Мне особенно интересно узнать, осознают ли они, в какой степени внешние условия окружающей среды влияют на качество отношений, и они намеренно манипулируют средой, в которую встроены отношения, чтобы улучшить качество отношений». — Эллен Бершайд, Университет Миннесоты

«Самый захватывающий вопрос для меня заключается в том, как разум/мозг делает возможным построение воображаемых «ментальных моделей» пространственного расположения и событий, происходящих в нем, когда человек читает или слушает повествовательную историю? Какова природа эта невероятная умственная способность, позволяющая нам вызывать яркие образы мест, персонажей, действий и эмоциональных реакций из небольшого набора простых слов на печатной странице?» — Гордон Бауэр, Стэнфордский университет

«Таких вопросов много, от очень технических до гораздо более общих. Что касается первого конца спектра, я был активно вовлечен в совсем недавнюю работу, которая стремилась показать, что способность человеческого языка может быть в важных отношениях «оптимальное решение» для «проектных спецификаций», навязанных внешними системами, с которыми он взаимодействует в уме/мозге (так называемая «минималистская программа»). — Ноам Хомский, Массачусетский технологический институт

Что касается первого конца спектра, я был активно вовлечен в совсем недавнюю работу, которая стремилась показать, что способность человеческого языка может быть в важных отношениях «оптимальное решение» для «проектных спецификаций», навязанных внешними системами, с которыми он взаимодействует в уме/мозге (так называемая «минималистская программа»). — Ноам Хомский, Массачусетский технологический институт

«Всю свою жизнь я работал над созданием области, посвященной облегчению одной огромной области человеческих страданий. Сегодня то, что побуждает меня продолжать работу, которую я делаю сегодня, — это мое желание увидеть, как преимущества этой работы действительно доходят до тех, в нужде.» — Уильям С. Демент, Стэнфордский университет

«Как люди различаются в своем эмоциональном опыте и какое значение имеют несоответствия в эмоциональном опыте для того, как люди могут жить и работать вместе». — Пол Экман, Калифорнийский университет, Сан-Франциско

«Что такое универсальные концепции, базовые структуры которых являются общими для всех людей, и какая теория обучения объясняет их развитие в различных средах?» — Рочел Гельман, Калифорнийский университет, Лос-Анджелес,

. «Сейчас меня больше всего интересует вопрос о точном характере связи между мозговыми событиями, описанными на языке нейронауки, и психологическими событиями, описанными с помощью словаря социальных наук». — Джером Каган, Гарвардский университет

«Сейчас меня больше всего интересует вопрос о точном характере связи между мозговыми событиями, описанными на языке нейронауки, и психологическими событиями, описанными с помощью словаря социальных наук». — Джером Каган, Гарвардский университет

«Как смысл слов, предложений и текстов представлен в человеческом уме? Можем ли мы разработать вычислительную модель для имитации того, как люди понимают язык?» — Уолтер Кинч, Колорадский университет, Боулдер,

«Каковы пределы пластичности наших воспоминаний? Как мы можем вспоминать события, которые никогда не происходили с нами? Почему мы эволюционировали с воспоминаниями, которые работают таким образом? » — Элизабет Лофтус, Вашингтонский университет

«Как опыт структурирует наши перцептивные и концептуальные представления, так что некоторые вещи становятся самоочевидными (независимо от того, истинны они на самом деле или нет), а другие навсегда остаются за пределами нашего понимания?» — Джей Макклелланд, Университет Карнеги-Меллона

«Как «истории», которые дети учатся рассказывать себе и другим (о себе и мире), развиваются и влияют на их поведение в будущем?» — Дон Мейхенбаум, Университет Ватерлоо

«Как возможно, что так много общих слов с множеством значений приводят к такой малой двусмысленности в языковом общении?» — Джордж Миллер, Принстонский университет

«Как могут психологи измерить, понять и взрастить человеческие силы и гражданские добродетели». — Мартин Э. П. Селигман, Пенсильванский университет

— Мартин Э. П. Селигман, Пенсильванский университет

«Как люди решают проблему того, чтобы быть в одно и то же время верными своей личной идентичности и чувствительными к требованиям, предъявляемым к ним их социальными мирами?» — Марк Снайдер, Университет Миннесоты

«Как мозг выполняет обучение и память?» — Ларри Сквайр, Калифорнийский университет, Сан-Диего

«Сейчас меня больше всего интересует вопрос, как мы можем понять человеческое поведение со ссылкой не только на динамику социальных групп и индивидуальную психологию, но и на интеграцию важных наблюдений из поведенческой генетики, поведенческой нейробиологии и эволюционной биологии. С другой стороны, меня интересует, как построить действительно синтетическую науку о поведении». — Шелли Тейлор, Калифорнийский университет, Лос-Анджелес

«Почему люди, кажется, не знают, что большинство форм памяти имеют мало общего с прошлым, и что только то, что было «памятью» для Уильяма Джеймса и что сегодня является «эпизодической памятью»?» (Я предлагаю вам обсудить этот вопрос со своими учениками, ДО ТОГО, как они узнают о моем «удивительном» вопросе: «Какое отношение память имеет к прошлому?», и узнать, что ОНИ думают и как они об этом говорят.