ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ • Большая российская энциклопедия

Авторы: П. П. Гайденко

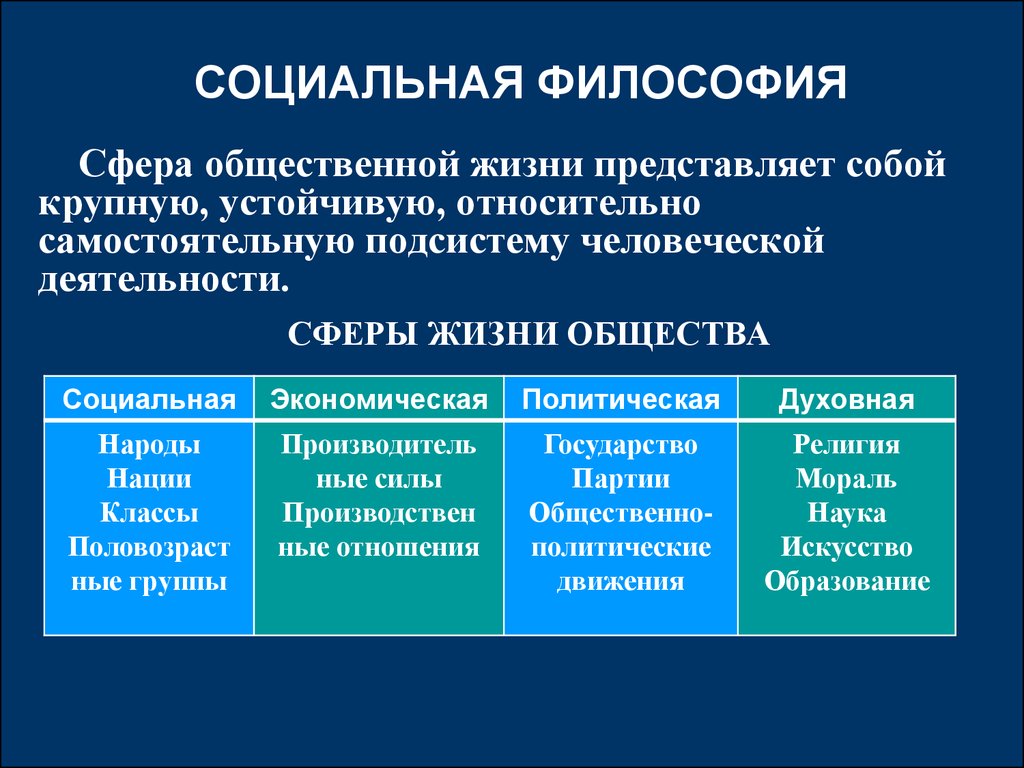

ФИЛОСО́ФИЯ ЖИ́ЗНИ (нем. Lebensphilosophie), филос. течение, получившее преимущественное развитие в Германии в кон. 19 – нач. 20 вв., выдвигало в качестве исходного понятия «жизнь» как некую интуитивно постигаемую целостную реальность. Ф. ж. явилась выражением кризиса классич. новоевропейского рационализма. Она выступила против господства методологизма и гносеологизма в таких филос. направлениях 2-й пол. 19 – нач. 20 вв., как неокантианство и позитивизм. При этом само понятие «жизнь» многозначно и по-разному истолковывалось в разл. вариантах философии жизни.

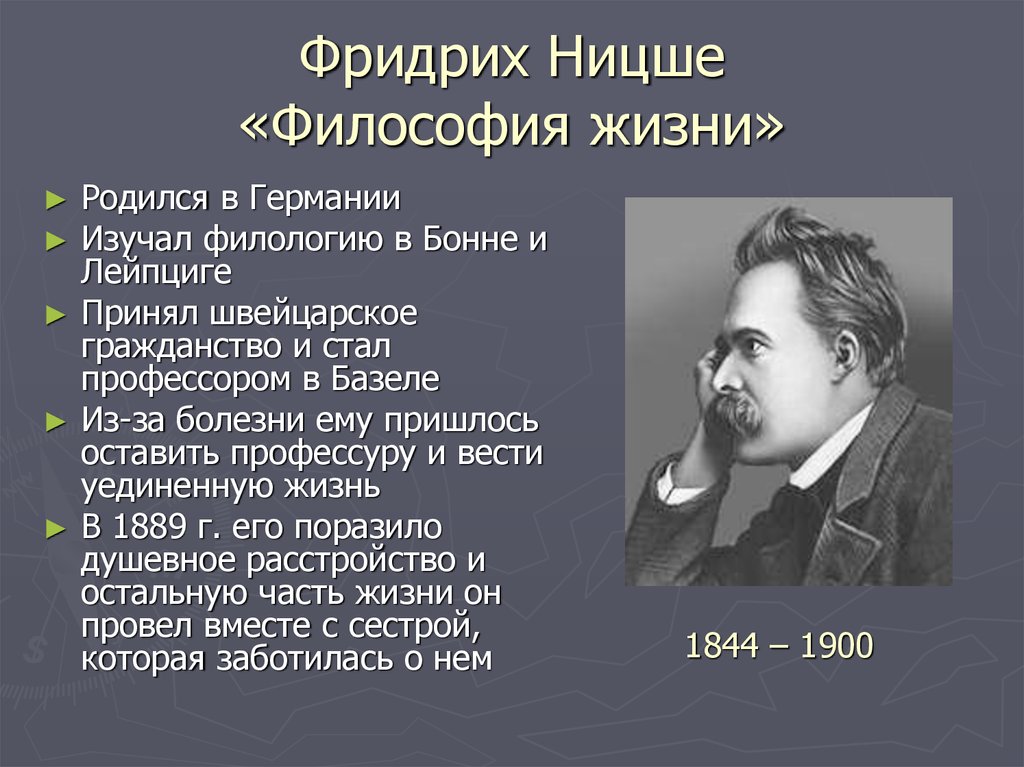

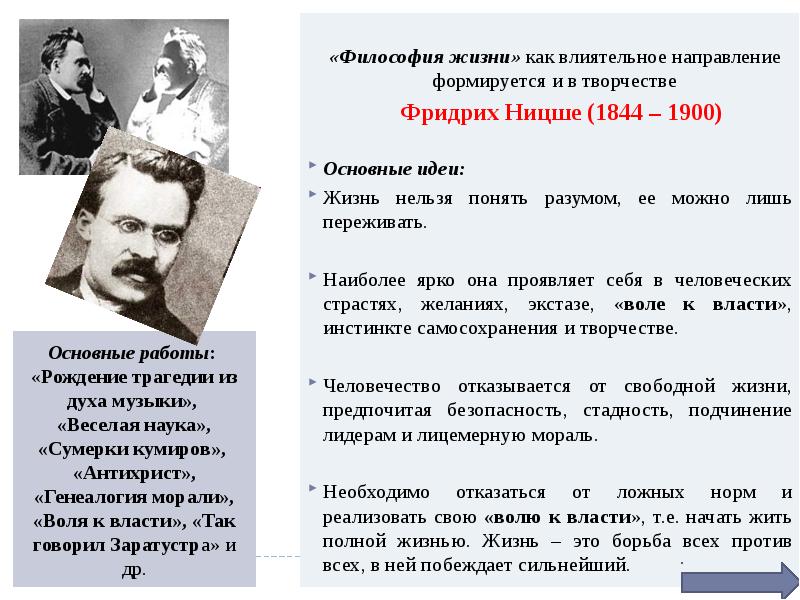

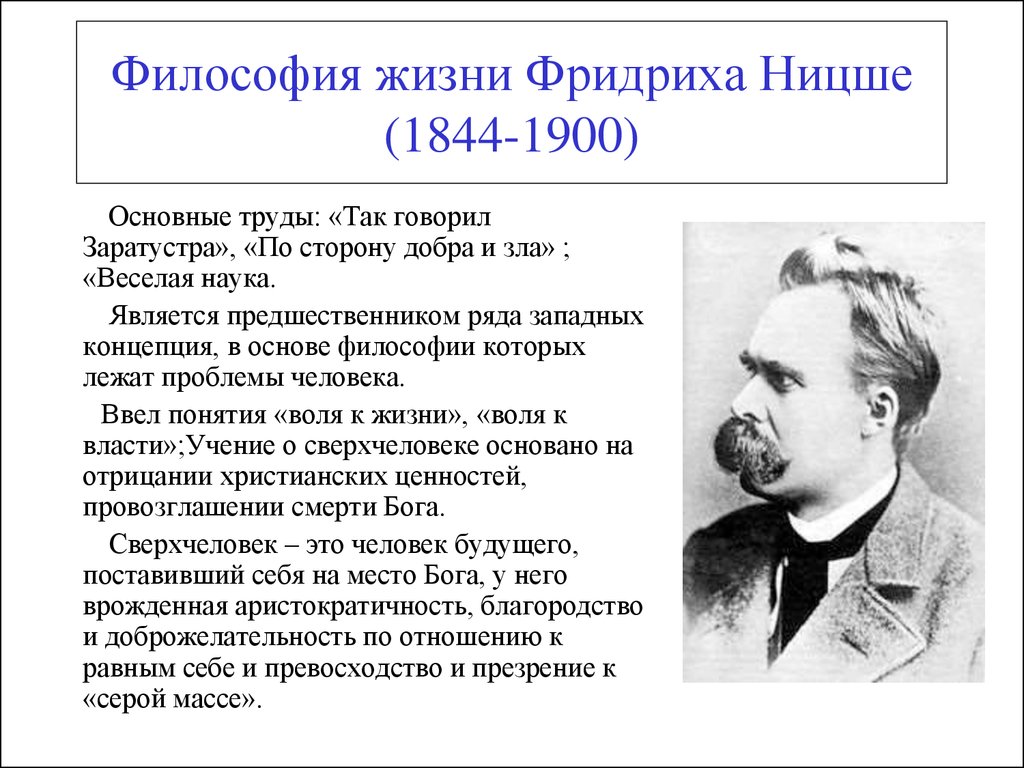

Биологически-натуралистич. толкование характерно для течения, восходящего к Ф. Ницше и представленного Л. Клагесом, Т. Лессингом и др.; «живое» подчёркивается как нечто естественное в противоположность механически сконструированному, «искусственному». Для этого варианта Ф. ж. характерны оппозиция «духу» и «разуму», попытки свести любую идею к «витальным влечениям», «интересам», «инстинктам», «воле» индивида или обществ. группы, прагматич. трактовка нравственности и познания (добро и истина – то, что усиливает первичное жизненное начало, зло и ложь – то, что его ослабляет), подмена личностного начала индивидуальным, а индивида – родом (тотальностью), органицизм в социологии.

Для этого варианта Ф. ж. характерны оппозиция «духу» и «разуму», попытки свести любую идею к «витальным влечениям», «интересам», «инстинктам», «воле» индивида или обществ. группы, прагматич. трактовка нравственности и познания (добро и истина – то, что усиливает первичное жизненное начало, зло и ложь – то, что его ослабляет), подмена личностного начала индивидуальным, а индивида – родом (тотальностью), органицизм в социологии.

Историцистский вариант Ф. ж. (В. Дильтей, О. Шпенглер, Г. Зиммель, Х. Ортега-и-Гассет) исходит в интерпретации «жизни» из непосредств. внутр. переживания, как оно раскрывается в сфере историч. опыта духовной культуры. Если в др. вариантах жизненное начало рассматривается как вечный неизменный принцип бытия, то здесь внимание приковано к индивидуальным формам реализации жизни, её неповторимым культурно-историч. образам. При этом Ф. ж. оказывается не в состоянии преодолеть релятивизм, связанный с растворением всех нравств. и культурных ценностей в потоке жизни, истории. Характерное для Ф. ж. отталкивание от механистич. естествознания принимает форму протеста против естественно-научного рассмотрения духовных явлений вообще, что приводит к попыткам разработать спец. методы познания духа (герменевтика и концепция понимающей психологии у Дильтея, морфология истории у Шпенглера и т. п.). Антитеза органического и механического предстаёт в этом варианте Ф. ж. в виде противопоставления культуры и цивилизации.

образам. При этом Ф. ж. оказывается не в состоянии преодолеть релятивизм, связанный с растворением всех нравств. и культурных ценностей в потоке жизни, истории. Характерное для Ф. ж. отталкивание от механистич. естествознания принимает форму протеста против естественно-научного рассмотрения духовных явлений вообще, что приводит к попыткам разработать спец. методы познания духа (герменевтика и концепция понимающей психологии у Дильтея, морфология истории у Шпенглера и т. п.). Антитеза органического и механического предстаёт в этом варианте Ф. ж. в виде противопоставления культуры и цивилизации.

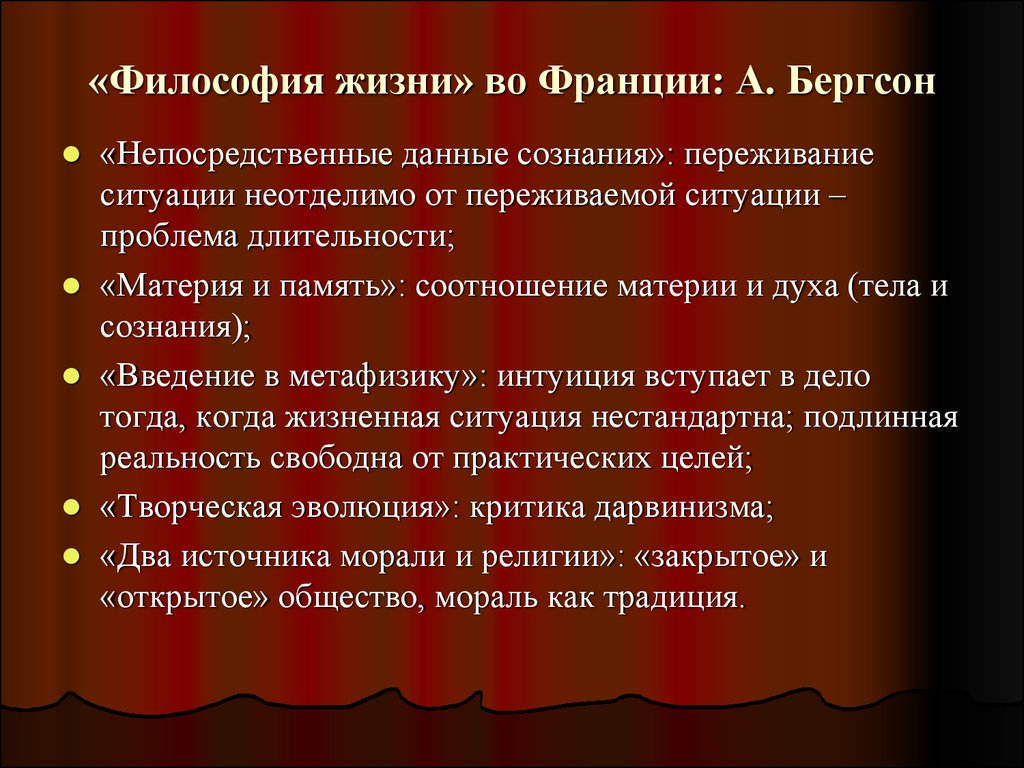

Своеобразный пантеистич. вариант Ф. ж. связан с истолкованием жизни как некой космич. силы, «жизненного порыва» (А. Бергсон), сущность которого – в непрерывном воспроизведении себя и творчестве новых форм; субстанция жизни – чистая «длительность», изменчивость, постигаемая интуитивно.

Теория познания Ф. ж. – разновидность интуитивизма: динамика жизни, индивидуальная природа предмета невыразима в общих понятиях, постигается в акте непосредств. усмотрения, интуиции, которая сближается с даром худож. проникновения, что приводит Ф. ж. к воскрешению панэстетич. концепций нем. романтизма, возрождению культа творчества и гения. Ф. ж. подчёркивает принципиальное различие, несовместимость филос. и науч. подхода к миру: наука стремится овладеть миром и подчинить его, философии же свойственна созерцат. позиция, роднящая её с искусством. Наиболее адекватной формой познания органических и духовных целостностей является, согласно Ф. ж., худож. символ. В этом отношении Ф. ж. попыталась опереться на учение И. В. Гёте о прафеномене как первообразе, воспроизводящем себя во всех элементах живой структуры. О. Шпенглер стремился «развёртывать» великие культуры древности и Нового времени из «символа прадуши» каждой культуры, произрастающей из этого прафеномена, подобно растению из семени; к аналогичному методу прибегает и Г. Зиммель. А. Бергсон рассматривает всякую филос. концепцию как выражение осн. глубинной интуиции её создателя, невыразимой по своему существу, неповторимой и индивидуальной, как личность её автора.

Шпенглер стремился «развёртывать» великие культуры древности и Нового времени из «символа прадуши» каждой культуры, произрастающей из этого прафеномена, подобно растению из семени; к аналогичному методу прибегает и Г. Зиммель. А. Бергсон рассматривает всякую филос. концепцию как выражение осн. глубинной интуиции её создателя, невыразимой по своему существу, неповторимой и индивидуальной, как личность её автора.

Творчество выступает по существу для Ф. ж. как синоним жизни; для Бергсона оно – рождение нового, выражение богатства и изобилия рождающей природы, для Зиммеля и Ф. А. Степуна имеет трагически-двойственный характер: продукт творчества как нечто косное и застывшее становится в конце концов во враждебное отношение к творцу и творч. началу. Отсюда надрывно-безысходная интонация Зиммеля, перекликающаяся с фаталистич. пафосом Шпенглера и восходящая к мировоззренч. корню Ф. ж. – её пафосу судьбы, «любви к року» (Ф. Ницше), проповеди слияния с иррационалистич. стихией жизни. Трагич. мотивы, лежащие в основе Ф. ж., были восприняты искусством кон. 19 – нач. 20 вв. (особенно символизмом). Наибольшего влияния Ф. ж. достигла в 1-й четв. 20 в., к ней тяготели ряд представителей неогегельянства и прагматизма. В дальнейшем она растворяется в др. направлениях философии 20 в., некоторые её принципы заимствуются сменяющими её экзистенциализмом, персонализмом и философской антропологией.

пафосом Шпенглера и восходящая к мировоззренч. корню Ф. ж. – её пафосу судьбы, «любви к року» (Ф. Ницше), проповеди слияния с иррационалистич. стихией жизни. Трагич. мотивы, лежащие в основе Ф. ж., были восприняты искусством кон. 19 – нач. 20 вв. (особенно символизмом). Наибольшего влияния Ф. ж. достигла в 1-й четв. 20 в., к ней тяготели ряд представителей неогегельянства и прагматизма. В дальнейшем она растворяется в др. направлениях философии 20 в., некоторые её принципы заимствуются сменяющими её экзистенциализмом, персонализмом и философской антропологией.

Понятие «жизни» в современной науке и философии

Жизнь — то, чем мир организмов (т.е. растения,

животные, человек) отличается от всей

остальной действительности, как уже с

древнейших времен считали люди, наглядно,

чувственно постигая суть жизни.

Таков

главный смысл этого слова, из которого

развивается целый ряд специальных его

значений, часто исключающих друг друга. В

естественнонаучно-биологическом смысле понятие

жизни тождественно понятию органического

явления;

жизнь (согласно Э. С. Расселу)

принципиально отличается от органического

явления своей направленностью, в

частности:

1) прекращением действия с

достижением цели;

2) продолжением

действия, если цель не достигнута;

3)

возможностью варьирования методов или

способностью их комбинирования при

неудаче; при этом стереотипное поведение

ориентирует на нормальное, обычное, а

приспособленное — на непривычное;

4)

ограничением, но не определением,

направленного поведения внешними

условиями (напр., деление клеток или

размножение, несмотря на недостаток

вещества или питания).

Объяснение

такого поведения с причинномеханической

точки зрения невозможно; указания

границы между органической и неорганической

материей (см. Вирус) для этого тоже

недостаточно.

Проблему живого пытаются

решить посредством аристотелевского

понятия энтелехии или посредством

предполагаемого «витального фактора»

В

естественнонаучно-биологическом смысле понятие

жизни тождественно понятию органического

явления;

жизнь (согласно Э. С. Расселу)

принципиально отличается от органического

явления своей направленностью, в

частности:

1) прекращением действия с

достижением цели;

2) продолжением

действия, если цель не достигнута;

3)

возможностью варьирования методов или

способностью их комбинирования при

неудаче; при этом стереотипное поведение

ориентирует на нормальное, обычное, а

приспособленное — на непривычное;

4)

ограничением, но не определением,

направленного поведения внешними

условиями (напр., деление клеток или

размножение, несмотря на недостаток

вещества или питания).

Объяснение

такого поведения с причинномеханической

точки зрения невозможно; указания

границы между органической и неорганической

материей (см. Вирус) для этого тоже

недостаточно.

Проблему живого пытаются

решить посредством аристотелевского

понятия энтелехии или посредством

предполагаемого «витального фактора»

Здесь

ставятся вопросы о смысле, ценности и

цели жизни, и ответы на них даются с

точки зрения осн. существующих

мировоззренческих предпосылок.

См.

Созерцание; Экзистенциализм. Психологически

жизнь характеризуется своей естественной

упорядоченностью. Современная

гештальтпсихология отвергает как

причинно-механическое, так и виталистическое

объяснение живого, поскольку оба они

исходят из принципа беспорядка в

естественном, который должен быть

преобразован в порядок или функционирующий

организм только посредством воздействия

особых сил (энтелехии, витального фактора

и т.д.). С

историко-культурной точки зрения жизнь в смысле «духовного, или духовной

жизни», означает наличие на протяжении

всей мировой истории и действие идей;

идейное содержание мыслей и поступков.

См.

История, Культура, Философия

истории.

Особенную важность имеет

здесь использование естественнонаучного

понятия жизни для объяснения

духовно-исторических явлений. С

биографической точки зрения «жизнь одного человека» есть все его

телесно-душевно-духовное становление,

поведение и судьба в мире, от рождения

до смерти.

Здесь

ставятся вопросы о смысле, ценности и

цели жизни, и ответы на них даются с

точки зрения осн. существующих

мировоззренческих предпосылок.

См.

Созерцание; Экзистенциализм. Психологически

жизнь характеризуется своей естественной

упорядоченностью. Современная

гештальтпсихология отвергает как

причинно-механическое, так и виталистическое

объяснение живого, поскольку оба они

исходят из принципа беспорядка в

естественном, который должен быть

преобразован в порядок или функционирующий

организм только посредством воздействия

особых сил (энтелехии, витального фактора

и т.д.). С

историко-культурной точки зрения жизнь в смысле «духовного, или духовной

жизни», означает наличие на протяжении

всей мировой истории и действие идей;

идейное содержание мыслей и поступков.

См.

История, Культура, Философия

истории.

Особенную важность имеет

здесь использование естественнонаучного

понятия жизни для объяснения

духовно-исторических явлений. С

биографической точки зрения «жизнь одного человека» есть все его

телесно-душевно-духовное становление,

поведение и судьба в мире, от рождения

до смерти. Жизненная

сила (лат. — vis vitalis) — принятая в витализме

«особая» элементарная сила, благодаря

которой в организме возникают явления

жизни.

Жизненная

сила (лат. — vis vitalis) — принятая в витализме

«особая» элементарная сила, благодаря

которой в организме возникают явления

жизни.  натурфилософов

послереформаторского периода, начиная

с Парацельса (особенно Ван-Гельмонта-старшего),

представителей иррационализма 18 в.

(особенно Гаманна, Гердера и Гёте), нем.

идеализма (особенно Шеллинга), романтизма

и биологизма.

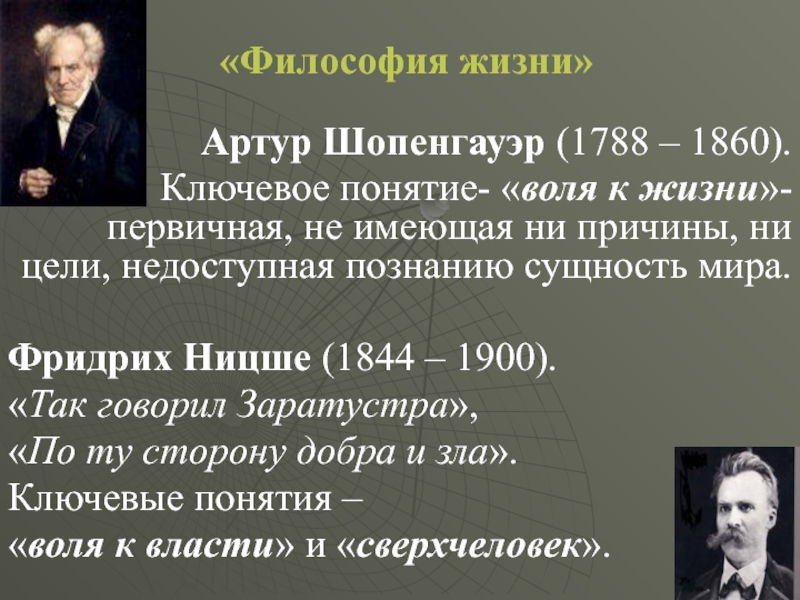

Основателем современной,

подчеркнуто антирационалистической

философии жизни считается Шопенгауэр

и в еще большей степени Ницше.

В нач.

20 в. философия жизни в лице Бергсона,

Зиммеля, Дилътея, Кейэерлинга и Клагеса

достигла вершины своего развития.

Философия

жизни является предшественницей

экзистенциализма — философии

существования.

«Философами жизни»

называют иногда также моралистов.

натурфилософов

послереформаторского периода, начиная

с Парацельса (особенно Ван-Гельмонта-старшего),

представителей иррационализма 18 в.

(особенно Гаманна, Гердера и Гёте), нем.

идеализма (особенно Шеллинга), романтизма

и биологизма.

Основателем современной,

подчеркнуто антирационалистической

философии жизни считается Шопенгауэр

и в еще большей степени Ницше.

В нач.

20 в. философия жизни в лице Бергсона,

Зиммеля, Дилътея, Кейэерлинга и Клагеса

достигла вершины своего развития.

Философия

жизни является предшественницей

экзистенциализма — философии

существования.

«Философами жизни»

называют иногда также моралистов. Жизнь — многозначное понятие, используемое

в различных контекстах. Таких как: жизнь биологическая,

как особое состояние материи, жизнь

(юриспруденция и право) в социально-политическом

смысле (страхование

жизни),

жизнь (жизнеспособность) как

Важные свойства жизни в той или иной степени общие для всех контекстов: поведение, метаболизм, рост, размножение, развитие, гомеостаз. Жизнь и смерть, живое и неживое, выживание и невыживание согласно бинарной логике — это две взаимоисключающие части единой природы, частью которой являемся и мы. Обычно обозначают термином жизнь только один из многих принципиально возможных вариантов — жизнь белковых тел. В данную категорию жизни не попадают некоторые организмы, такие как бактериофаги, которые не производят своих белков. С многими другими вариантами жизни мы сталкивались при чтении фантастической литературы, где можно было встретить подобную нашей углеродной химическую жизнь на основе кремний-органических соединений, или принципиально иную жизнь стабильных волновых структур каких либо энергетических полей и многое другое.

Попытки

ученых и философов определить (в языке

без семиотического контроля) принципиальные различия

живого и неживого делаются уже достаточно

давно. В зависимости от контекста

решаемой задачи и используя уже известный

материал текущего исторического момента

определяя понятия разные авторы использовали различные

методы мышления, выбирали различную

степень обобщения и конкретизации.

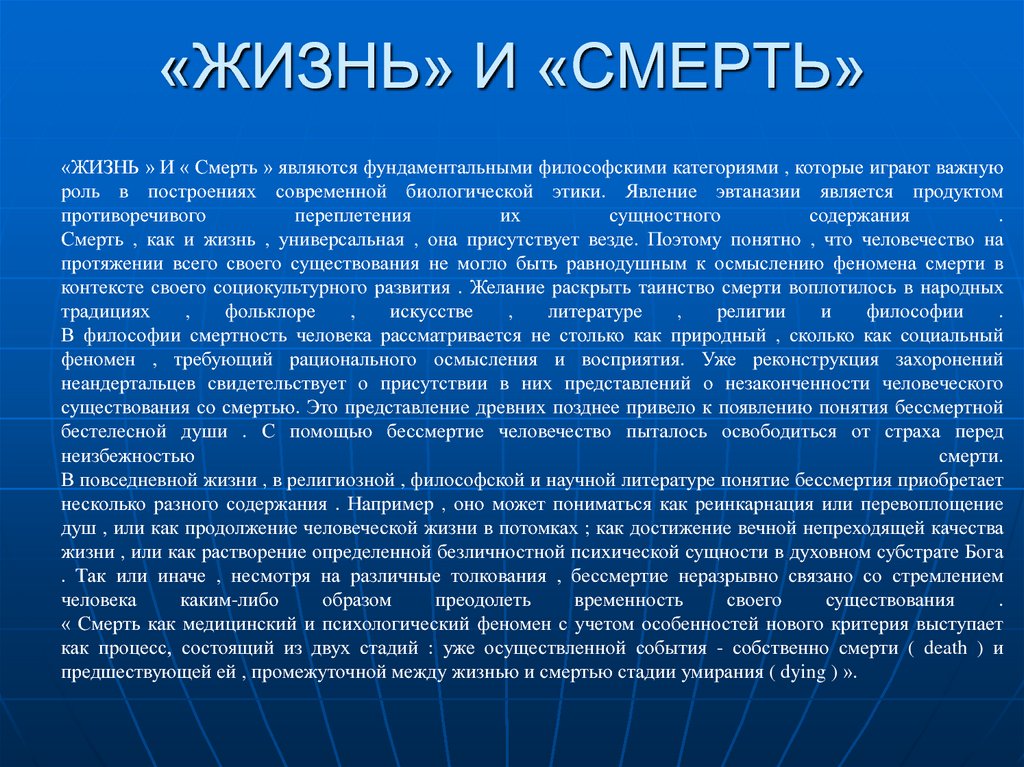

Качественно новый уровень понимания

феномена жизни начинается с определения

его границ: феноменов рождения и смерти.

Так появилось отдельное философское

направление, изучающее смерть — танталогия.

Согласно логике одного из её основоположников

метафизика

В зависимости от контекста

решаемой задачи и используя уже известный

материал текущего исторического момента

определяя понятия разные авторы использовали различные

методы мышления, выбирали различную

степень обобщения и конкретизации.

Качественно новый уровень понимания

феномена жизни начинается с определения

его границ: феноменов рождения и смерти.

Так появилось отдельное философское

направление, изучающее смерть — танталогия.

Согласно логике одного из её основоположников

метафизика  В современной

литературе понятие жизнь может трактоваться как с классической

философско-биологической точки зрения, с позиции теории

информации, кибернетики, топологии,

физики сложных систем. Понятие может

также включать глубокий семиотический

анализ языка представления и может быть

сделано с учётом эволюции любых других

наук, искусств или метафизик в двадцатом

столетии. Выбор понятия зависит от

контекста конкретной задачи, вызвавшей

необходимость дать определение понятия жизнь.

Параметры выбора подходящей «точки

зрения» требуют для логически осмысленного

описания методы наук двадцатого столетия: масштабный

релятивизм, корпускулярно-волновой

дуализм, сложности

и статистика, феномены

языка, виртуальные

объекты, моделирование

и мышление, теория

комфорта.

Применение субъектом какого либо

конкретного определения понятия жизнь не отрицает справедливость и не умаляет

ценность использования в ином контексте

любого другого определения.

В современной

литературе понятие жизнь может трактоваться как с классической

философско-биологической точки зрения, с позиции теории

информации, кибернетики, топологии,

физики сложных систем. Понятие может

также включать глубокий семиотический

анализ языка представления и может быть

сделано с учётом эволюции любых других

наук, искусств или метафизик в двадцатом

столетии. Выбор понятия зависит от

контекста конкретной задачи, вызвавшей

необходимость дать определение понятия жизнь.

Параметры выбора подходящей «точки

зрения» требуют для логически осмысленного

описания методы наук двадцатого столетия: масштабный

релятивизм, корпускулярно-волновой

дуализм, сложности

и статистика, феномены

языка, виртуальные

объекты, моделирование

и мышление, теория

комфорта.

Применение субъектом какого либо

конкретного определения понятия жизнь не отрицает справедливость и не умаляет

ценность использования в ином контексте

любого другого определения. См. также: клетка, ДНК, бактерия, вирус, растение, животное, рождение, смерть

См. также: клетка, ДНК, бактерия, вирус, растение, животное, рождение, смерть

Классическая точка зрения

Универсальная

религиозная модель жизни: Жизнь — чудесное свойство материи, даваемое

и отбираемое богом. Различают конечную

(во времени) жизнь тела и бесконечную

жизнь души. Живой организм это такой, в

теле которого существует душа. Жизнь

души изменчива. Живой организм умирает

вместе со своим телом. Поступки,

совершаемые живым организмом в течение

жизни влияют на дальнейшую судьбу души.

Создать жизнь означает создать тело и

вдохнуть в него душу. Тело способно

активно изменять природу вокруг себя

и умирает в конце своей жизни. Душа

способна мыслить и чувствовать. После

смерти организма она перевоплощается

и продолжает существовать в некой иной

форме, продолжает чувствовать и/или

мыслить. Реальная жизнь живого организма

— это лишь звено некоторого вселенского

процесса существования.

Это модель, построенная методами предметного мышления, демонстрирует мощь вербальной компрессии информации. Она была актуальна для людей в эпоху зарождения морали, выражаемой вербальным языком и создания социально-правовых структур в государстве.

Философская модель жизни: Жизнь — это одна из высших форм движения и организации материи. Известная нам земная форма жизни возникла как результат эволюции полимерных соединений углерода и представлена разнообразными организмами, каждый из которых представляет собой индивидуальную целостную систему, обладающую: сложной структурой и обменом веществ, определенным порядком взаимосвязанных биохимических реакций.

Понятие Живой

организм или жизнь должны обладать следующими свойствами:

способность преодолевать нарастание энтропии,

приспособленность к существованию в

данных условиях окружающей

среды,

приспособляемость всех частей организма

(

Эта модель — вершина Классического этапа эволюции понятия языка. Здесь использовано предметное мышление с учетом нескольких параллельных процессов — элементов диалектики, позволившее получить высокую валидность описания. Её сложность и неприспособленность к использованию в реальной жизни создавала предпосылки для создания новых динамических, масштабно-релятивных методов мышления.

Химико-физическая модель жизни: Жизнь — это пул энергопотребляющих процессов изменения вещества и других объектов физической химии, в которых различимы два Цикла (во времени). Цикл регенерации необходимых веществ, Цикл регенерации механизма регенерации вещества.

Наша углеродная жизнь в данной схеме выглядит следующим образом: обмен веществ в клетке — Цикл регенерации вещества, деление клетки и размножение — Цикл регенерации самого механизма регенерации вещества.

Данная модель

визуализирует свойство живых организмов

к неограниченной репликации. Это одна

из первых простых двумерных моделей

понятия жизни, тяготеющая к использованию

нелинейных методов мышления и использования

волновых свойств реальности.

Философия независимой жизни — РООИ «Перспектива»

ФИЛОСОФИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЖИЗНИ[1]

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИНВАЛИДА

(КРАТКИЕ ТЕЗИСЫ)

Норман КЮНК,

американский активист движения в защиту прав инвалидов.

- Не рассматривайте мою инвалидность как проблему.

- Не надо меня поддерживать, я не так слаб, как кажется.

- Не рассматривайте меня как пациента, так как я просто ваш соотечественник.

- Не старайтесь изменить меня. У вас нет на это права.

- Не пытайтесь руководить мною. Я имею право на собственную жизнь, как любая личность.

- Не учите быть меня покорным, смиренным и вежливым. Не делайте мне одолжения.

- Признайте, что реальной проблемой, с которой сталкиваются инвалиды, является их социальное обесценивание и притеснение, предубежденное отношение к ним.

- Поддержите меня, чтобы я мог по мере сил внести свой вклад в общество.

- Помогите мне познать то, что я хочу.

- Будьте тем, кто заботится, не жалея времени, и кто не борется в попытке сделать лучше.

- Будьте со мной, даже когда мы боремся друг с другом.

- Не помогайте мне тогда, когда я в этом не нуждаюсь, если это даже доставляет вам удовольствие.

- Не восхищайтесь мною. Желание жить полноценной жизнью не заслуживает восхищения.

- Узнайте меня получше. Мы можем стать друзьями.

- Будьте союзниками в борьбе против тех, кто пользуется мною для собственного удовлетворения.

- Давайте уважать друг друга. Ведь уважение предполагает равенство. Слушайте, поддерживайте и действуйте.

Отрывок из статьи Е.Н. КИМ «Философия независимой жизни. На примере Московского клуба «Контакты–1».[2]

Человек с инвалидностью имеет равные права на участие во всех аспектах жизни общества; равные права должны быть обеспечены системой социальных служб, выравнивающих ограниченные в результате травмы или заболевания возможности. Инвалидность не есть медицинская проблема. Инвалидность – это проблема неравных возможностей!

Инвалидность не есть медицинская проблема. Инвалидность – это проблема неравных возможностей!

Инвалидность – это ограничения в возможностях, обусловленное физическими, психологическими, сенсорными, культурными, законодательными и иными барьерами, которые не позволяют человеку, имеющему инвалидность, быть интегрированным в общество на таких же основаниях, как и другие члены общества. Общество обязано адаптировать существующие в нем стандарты к особым нуждам людей, имеющим инвалидность, для того, чтобы они могли жить независимой жизнью».

Понятие «независимая жизнь» в концептуальном значении подразумевает два взаимосвязанных момента. В социально-политическом значении независимая жизнь – это право человека быть неотъемлемой частью жизни общества и принимать активное участие в социальных, политических и экономических процессах, это свобода выбора и свобода доступа к жилым и общественным зданиям, транспорту, средствам коммуникации, страхованию, труду и образованию. Независимая жизнь – это возможность самому определять и выбирать, принимать решения и управлять жизненными ситуациями. в социально-политическом значении независимая жизнь не зависит от вынужденности человека прибегать к посторонней помощи или вспомогательным средствам, необходимым для его физического функционирования.

в социально-политическом значении независимая жизнь не зависит от вынужденности человека прибегать к посторонней помощи или вспомогательным средствам, необходимым для его физического функционирования.

В философском понимании независимая жизнь – это способ мышления, это психологическая ориентация личности, которая зависит от ее взаимоотношений с другими личностями, от физических возможностей, от окружающей среды и степени развития систем служб поддержки. Философия независимой жизни ориентирует человека, имеющего инвалидность, на то, что он ставит перед собой такие же задачи, как и любой другой член общества.

Все мы зависим друг от друга. Мы зависим от булочника, который выпекает хлеб, от обувщика и портного, от почтальона и телефонистки. Обувщик или почтальон зависят от врача или учителя. Однако, эта взаимосвязь не лишает нас права выбора.

Если Вы не умеете шить, то Вы идете в магазин или ателье. Если у Вас нет времени или желания починить утюг, Вы идете в мастерскую. И опять Ваше решение зависит от Вашего желания и обстоятельств.

С точки зрения философии независимой жизни, инвалидность рассматривается с позиций неумения человека ходить, слышать, видеть, говорить или мыслить обычными категориями. Таким образом, человек, имеющий инвалидность, попадает в ту же сферу взаимосвязанных отношений между членами общества. Для того, чтобы он сам мог принимать решения и определять свои действия, создаются социальные службы, которые, также как мастерская по ремонту автомобилей или ателье, компенсирует его неумение делать что-то.

Включение в инфраструктуру общества системы социальных служб, которым человек, имеющий инвалидность, мог бы делегировать свои ограниченные возможности, сделало бы его равноправным членом общества, самостоятельно принимающим решения и ответственность за свои поступки, приносящим пользу государству. Именно такие службы освободили бы человека, имеющего инвалидность, от унижающей человеческое достоинство зависимости от окружающей среды, и высвободили бы бесценные человеческие ресурсы (родителей и родственников) для свободного труда на благо общества.

Что такое «Независимая жизнь»?

Независимая жизнь означает право и возможность выбирать самим, как жить. Это значит жить так же, как и другие, имея возможность самим решать, что делать, с кем встречаться и куда пойти, будучи ограниченным лишь в той степени, в которой ограничены другие люди, не имеющие инвалидности. Это значит иметь право ошибаться так же, как любой другой человек.

Чтобы стать действительно независимыми, инвалиды должны противостоять множеству преград и преодолеть их. Такие преграды могут быть явными (физическая среда и т.д.), а также скрытыми (отношение людей). Если преодолеть эти преграды, можно добиться многих преимуществ для себя, это – первый шаг на пути к тому, чтобы жить полноценной жизнью, выступая в роли работников, работодателей, супругов, родителей, спортсменов, политиков и налогоплательщиков, иначе говоря, чтобы в полной мере участвовать в жизни общества и быть его активным членом.

Философия независимой жизни в широком смысле представляет собой движение в защиту гражданских прав миллионов инвалидов по всему миру. Это – волна протеста против сегрегации и дискриминации инвалидов, а также поддержка прав инвалидов и их способностей в полной мере разделить обязанности и радости нашего общества.

Это – волна протеста против сегрегации и дискриминации инвалидов, а также поддержка прав инвалидов и их способностей в полной мере разделить обязанности и радости нашего общества.

Как философия, Независимая Жизнь во всем мире определяется как возможность полностью контролировать свою жизнь на основе приемлемого выбора, который сводит к минимуму зависимость от других людей в принятии решений и осуществлении повседневной деятельности. Это понятие включает в себя контроль над собственными делами, участие в повседневной жизни общества, исполнение целого ряда социальных ролей и принятие решений, ведущих к самоопределению и уменьшению психологической или физической зависимости от других. Независимость – понятие относительное, которое каждый человек определяет по-своему.

Философия независимой жизни ясно определяет различие между лишенной смысла жизнью в изоляции и приносящим удовлетворение участием в жизни общества.

[1] «К независимой жизни: пособие для инвалидов» // М. : РООИ «Перспектива», 2001.

: РООИ «Перспектива», 2001.

[2] «Социальная работа с инвалидами». // М.: Институт социальной работы, 1996. – С.104-105.

Философские концепции: мощные идеи в повседневной жизни — 1739 Слова

СОДЕРЖАНИЕ

- Детерминизм и неэтерминизм

- Сопротибилизм

- Либертарианство

- . Взгляд на знания

- Теизм и религиозный опыт

- Процитированные работы

Детерминизм и индетерминизм

Учение о детерминизме объясняет, что все события и поступки человека регулируются внешними агентами, а не волей людей. Например, согласно Д’Гольбаху, свобода воли не принадлежит ни одному человеку. Таким образом, научные открытия и идеологии представляют убедительные доказательства того, что любое событие регулируется законами природы и предыдущими событиями (Вон 5.2). Чтобы доказать свою точку зрения, многие философы используют науку как свидетельство детерминизма. Эти философы основывают свое мнение на выдающихся достижениях научных методов в анализе, обосновании и предвидении разного рода природных особенностей (Вон 5. 2). В отличие от детерминизма, индетерминизм определяется как характеристика вселенной, допускающая «альтернативное будущее» и вероятность свободы (Вон 5.2). Согласно этой доктрине, свободные поступки, скорее всего, будут иметь место, поскольку свободные поступки являются непредвиденными событиями. Индетерминизм связан с возможностями.

2). В отличие от детерминизма, индетерминизм определяется как характеристика вселенной, допускающая «альтернативное будущее» и вероятность свободы (Вон 5.2). Согласно этой доктрине, свободные поступки, скорее всего, будут иметь место, поскольку свободные поступки являются непредвиденными событиями. Индетерминизм связан с возможностями.

Я согласен скорее с индетерминизмом, чем с детерминизмом. Я не думаю, что люди не способны сами выбирать какие-то действия и решения. Многие научные открытия стали возможны благодаря решению ученых делать одно, а не другое. Детерминизм тесно связан с религией, которая считает, что все в мироздании давно решено и уже ничего нельзя изменить. Я не думаю, что прошлые намерения, желания и импульсы людей могут влиять на их настоящее и будущее без каких-либо шансов на изменение.

Сторонники детерминизма считают научные достижения лучшим объяснением и доказательством своей доктрины. Однако такая позиция рассеивается самой наукой. Например, квантовая физика не поддерживает идеи детерминизма. Ученые в этой области считают, что на субатомном уровне не все события вызваны какими-то предварительными решениями (Вон 5.2).

Ученые в этой области считают, что на субатомном уровне не все события вызваны какими-то предварительными решениями (Вон 5.2).

Компатибилизм

Идея этого тезиса состоит в том, что детерминистская позиция может сочетаться с признанием свободы воли человека. Сторонники доктрины компатибилизма отстаивают принцип «могли бы поступить иначе» (Вон 5.3). Этот подход предполагает, что человек мог бы поступить иначе, если бы захотел. Аргумент компатибилистов о том, что люди «свободны», связан с предположением, что если бы кто-то захотел сделать что-то по-другому, ничто не могло бы удержать индивида от этого (Вон 5.3).

Я согласен с подходом компатибилизма «мог бы поступить иначе». Я поддерживаю идею о том, что люди свободны выбирать для себя. Кроме того, я думаю, что мы можем изменить наши решения, если захотим.

Возражая компатибилизму, Роу утверждает, что этот тезис неверен. По Роу, когда человек делает то, что хочет, это не означает, что такие действия свободны и лишены внешних ограничений (Вон 5. 3). В своем ответе на мнение Роу Стейс отмечает, что действия, совершаемые без ограничений, — это действия, «непосредственными причинами которых являются психологические состояния агента» (Вон 5.3). Действия, совершаемые с ограничениями, согласно Стейсу, зависят от внешнего положения вещей (Вон 5.3).

3). В своем ответе на мнение Роу Стейс отмечает, что действия, совершаемые без ограничений, — это действия, «непосредственными причинами которых являются психологические состояния агента» (Вон 5.3). Действия, совершаемые с ограничениями, согласно Стейсу, зависят от внешнего положения вещей (Вон 5.3).

Либертарианство

В отличие от компатибилистов, либертарианцы утверждают, что невозможно сочетать свободную волю и детерминизм. Во-первых, им нужно продемонстрировать обоснованность веры в то, что люди могут делать что-то свободно. Во-вторых, им нужно доказать, что либертарианская теория свободы воли убедительна и рациональна (Вон 5.4). Либертарианцы говорят, что если бы детерминизм был правдой, каждое событие было бы результатом либо прошлых событий, либо законов природы, управляющих этими событиями. Однако либертарианцы отмечают, что люди не имеют никакого влияния на прошлое и законы природы (Вон 5.4). Таким образом, люди не могут влиять на прошлые события и их результаты. Либертарианцы полагают, что если бы детерминизм был правдой и люди не имели права на свободные действия, компатибилизм был бы невозможен (Вон 5.4).

Либертарианцы полагают, что если бы детерминизм был правдой и люди не имели права на свободные действия, компатибилизм был бы невозможен (Вон 5.4).

Я согласен с позицией либертарианства. Я считаю, что люди имеют право выбирать, как действовать в различных ситуациях. Также я не поддерживаю мнение, что все было предопределено в прошлом.

В качестве возражения против либертарианства детерминизм утверждает, что у людей нет выбора. Однако в ответ на это мнение либертарианцы считают, что весь наш выбор зависит только от нас.

Свобода воли

Проблема свободы воли заключается в согласовании понимания людьми своей личной свободы с идеями детерминизма. Основными концепциями, связанными со свободой воли, являются детерминизм, жесткий детерминизм, индетерминизм, компатибилизм, инкомпатибилизм и либертарианство (Вон 5.1).

Я поддерживаю свободу воли до такой степени, что у людей может быть выбор. Однако я не согласен с детерминистским взглядом, утверждающим, что все выборы уже сделаны за нас, и мы не можем ничего изменить ни в настоящем, ни в будущем. Таким образом, мне трудно примирить понятие свободы с детерминизмом. Я поддерживаю свободу, а не проблему свободы воли.

Таким образом, мне трудно примирить понятие свободы с детерминизмом. Я поддерживаю свободу, а не проблему свободы воли.

Основными противниками проблемы свободы воли являются либертарианство, компатибилизм и жесткий детерминизм. Жесткий детерминизм вообще не предполагает никакой свободы воли. Компатибилизм допускает сосуществование детерминизма и свободы воли. Либертарианство утверждает, что часть наших действий может быть свободной, потому что наши поступки порождаются и управляются людьми или какими-то мотивами (Вон 5.1). Отвечая на эти противоречия, многие считают вопрос о свободе воли существенным. Они считают его важным, поскольку он связан с критическими вопросами о юридических санкциях, моральной ответственности, одобрении и критике, а также политической и социальной дисциплине (Вон 5.1).

Проблема знания

Проблема знания, которую исследуют эпистемологи, включает множество вопросов. Эти вопросы включают в себя: откуда мы знаем, знаем ли мы что-нибудь, сколько знаний у нас есть, является ли наше знание только внутренним или также внешним и многие другие (Вон 6. 1). Эпистемология — это философский анализ знания, изучающий, «знают ли люди что-то, как и в какой степени» (Вон 6.1).

1). Эпистемология — это философский анализ знания, изучающий, «знают ли люди что-то, как и в какой степени» (Вон 6.1).

Это непростое дело, поскольку ответы на эти вопросы не так однозначны, как некоторые из нас склонны полагать. Люди склонны принимать знания как должное и не задумываются о том, как они могут их применить. Однако польза знания заключается в его возможности вести людей к успеху и помогать им избегать ошибок (Вон 6.1).

Я согласен, что анализ истоков и причин знания необходим для развития людей. Нам необходимо выяснить причины и перспективы нашего знания.

В противоположность эпистемологам есть скептики, утверждающие, что у людей вообще нет знаний. Однако с помощью достоверности эпистемологам удается доказать свою точку зрения. Знание — это сила, которая может помочь нам сформировать наше отношение к миру и наше место в нем.

Дорога рационалистов

Концепция рационализма поддерживает идею людей, владеющих знаниями, и отрицает скептицизм. Рационалисты считают, что основное знание приходит с помощью разума. Однако у рационалистов разные мнения о том, как возможно знание и как они приходят к своим решениям. Главными рационалистами были Платон и Декарт (Вон 6.2). Платон утверждал, что опыта недостаточно для приобретения знаний. Он считал эти представления ненадежными. Платон говорил, что люди должны брать знания из уважаемого источника, и таким источником он считал разум (Вон 6.2). Согласно Платону, мы можем получить знание, поскольку способны различать неверные убеждения. Философ защищал объекты познания – формы – как неизменные и вечные.

Рационалисты считают, что основное знание приходит с помощью разума. Однако у рационалистов разные мнения о том, как возможно знание и как они приходят к своим решениям. Главными рационалистами были Платон и Декарт (Вон 6.2). Платон утверждал, что опыта недостаточно для приобретения знаний. Он считал эти представления ненадежными. Платон говорил, что люди должны брать знания из уважаемого источника, и таким источником он считал разум (Вон 6.2). Согласно Платону, мы можем получить знание, поскольку способны различать неверные убеждения. Философ защищал объекты познания – формы – как неизменные и вечные.

Я поддерживаю позицию Платона о том, что знание является результатом разума. Я считаю рационализм важным и согласен с его отрицанием скептицизма.

Декарт, в противоположность Платону, определял знание в терминах сомнения. Он различал строгое знание и убеждение (Вон 6.1). Декарт утверждал, что основными объектами познания являются общие физические законы. Платон возражал против такого мнения, считая математику моделью познания (Вон 6. 1).

1).

Феминистский взгляд на знания

Феминизм связан с представлениями о несправедливом обращении с женщинами из-за предрассудков. Феминистки говорят, что предубеждения распространяются в академическом и социальном измерениях и приводят к сомнению в женских подходах и идеях (Вон 6.5). Кроме того, они считают, что феминистская эпистемология лишает женщин возможности высказать свое мнение о философии. В философии существует несколько подходов к феминизму. Всех их связывает мнение, что предубеждения основаны на половой принадлежности и не имеют рационального объяснения (Вон 6.5). Согласно Энтони, феминистская эпистемология основывается на положении «ситуативного знания», которое объясняет появление знания из конкретных взглядов людей, вовлеченных в процесс (Вон 6.5). Главный аргумент заключается в том, что из-за гендерных предубеждений традиционная эпистемология предпочитает доминирование мужских мнений и отрицает женские.

Согласен, женская гносеология представлена гораздо меньше, чем мужская. Предвзятое отношение к женщинам привело к слишком малому представлению женских мнений в философии.

Предвзятое отношение к женщинам привело к слишком малому представлению женских мнений в философии.

Некоторые философы-мужчины отрицают предвзятое отношение к женщинам в эпистемологии и утверждают, что женщины имеют равные права и возможности. Однако Андерсон противоречит этому утверждению, указывая на то, что женщины всегда были в невыгодном положении из-за того, что философы-мужчины игнорировали их мнения и не допускали к ним эпистемологический авторитет (Вон 6.5).

Теизм и религиозный опыт

Для некоторых людей онтологических, телеологических и космологических объяснений недостаточно, когда они определяют свою веру в Бога. Они связывают эту веру только со своим религиозным опытом и считают его достаточным для объяснения существования Бога. Некоторые люди объясняют свои убеждения случаями сенсорных переживаний, таких как видение света, слышание каких-то голосов или осязание (Вон 2.4). Другие не сталкивались с такими чувственными ощущениями, но тем не менее верят в существование некой божественной силы (Вон 2. 4).

4).

Натуралистический подход противоположен теистическому. Сторонники натурализма отрицают значение Бога в жизни человека и подчеркивают значение природных процессов в развитии Вселенной (Вон 2.4). В то время как некоторые люди подчеркивают существование Бога, исходя из того, что они верят в него, другие отрицают такое предположение. Например, некоторые критики теизма отмечают, что натуралистическое объяснение религиозных ощущений не хуже, а может быть, и лучше, чем теистическое (Вон 2.4). Маки отмечает, что религиозные встречи обычно идентичны существующим физическим или психологическим объяснениям (Вон 2.4).

Лично я не отрицаю теизм, но считаю существенным натуралистический подход. Я думаю, что обе концепции имеют рациональное объяснение религиозных верований.

Работа цитируется

Вон, Льюис. Философия здесь и сейчас: мощные идеи в повседневной жизни . 2-е изд., Oxford University Press, 2015.

Что такое хорошая жизнь? Платон, Аристотель, Ницше и идеи Канта в 4 анимационных видеороликах

youtube.com/embed/-oJs5u_GAYA?wmode=transparent&fs=1&hl=en&showsearch=0&rel=0&theme=dark» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> У каждого из нас есть представление о том, какой должна быть хорошая жизнь. Дни, наполненные чтением и прогулками по музеям, выход на пенсию на тропический остров, неограниченное количество времени для видеоигр… Какими бы они ни были, наши представления склоняются к фантазии о том, что трава зеленее разнообразия. Но что значит жить хорошей жизнью здесь и сейчас, в жизни, которая нам дана, со всеми ее бородавками, рутиной и повседневными обязанностями? Хотя работа философов за последние сто лет или около того может показаться оторванной от мирских забот и желаний, так было не всегда. Такие мыслители, как Платон, Аристотель, Иммануил Кант и Фридрих Ницше, однажды сделали вопрос о хорошей жизни центральным в своей философии. В представленных здесь видеороликах профессор философии Университета Нового Орлеана Крис Сурпренант исследует взгляды этих четырех философов на этот наиболее важный предмет.

Представление, с которым мы, вероятно, наиболее знакомы, исходит от Сократа (в представлении Платона), который, находясь под судом за развращение молодежи, говорит своим инквизиторам: «Неисследованная жизнь не стоит того, чтобы жить». Достаточно содержательное для биографии в Твиттере, само заявление может слишком часто оставаться непроверенным. Сократ не одобряет жизнь личного самоанализа; он имеет в виду, что «человек становится хозяином самого себя, — говорит Сюрпренант, — используя свой разум, чтобы управлять своими страстями, а также делая все возможное, чтобы способствовать стабильности своего сообщества». В типичной древнегреческой манере Платон и его наставник Сократ определяют хорошую жизнь с точки зрения разумной сдержанности и гражданского долга.

Платоновская версия хорошей жизни подвергается тщательной критике со стороны Фридриха Ницше, как и аристотелевские, кантианские и иудео-христианские идеалы. Заявление Ницше о том, что «Бог мертв», и в частности христианский бог, «дает нам возможность жить более осмысленной и полноценной жизнью», — говорит Сюрпренант. Ницше, называющий себя «аморалистом», использует предполагаемую смерть бога — метафору утраты религиозного и метафизического авторитета, управляющего человеческим поведением, — чтобы инсценировать то, что он называет «переоценкой ценностей». Его критика общепринятой морали противопоставляет то, что он называет отрицающими жизнь ценностями самоограничения, демократии и сострадания («мораль раба»), жизнеутверждающим ценностям.

Заявление Ницше о том, что «Бог мертв», и в частности христианский бог, «дает нам возможность жить более осмысленной и полноценной жизнью», — говорит Сюрпренант. Ницше, называющий себя «аморалистом», использует предполагаемую смерть бога — метафору утраты религиозного и метафизического авторитета, управляющего человеческим поведением, — чтобы инсценировать то, что он называет «переоценкой ценностей». Его критика общепринятой морали противопоставляет то, что он называет отрицающими жизнь ценностями самоограничения, демократии и сострадания («мораль раба»), жизнеутверждающим ценностям.

Для Ницше жизнь лучше всего подтверждается стремлением к личному совершенству, которое он отождествлял с идеализированной аристократией. Но прежде чем мы начнем думать, что его определение хорошей жизни может хорошо согласовываться, скажем, с определением Айн Рэнд, мы должны обратить внимание на нить скептицизма, которая проходит через все его работы. Несмотря на свое презрение к традиционной морали, Ницше не стремился заменить ее универсальными предписаниями, а скорее подорвал нашу уверенность во всех подобных представлениях об универсальности. Как указывает Сюрпренант, «Ницше не ищет последователей», а скорее пытается «разрушить старые концептуальные схемы», чтобы побудить нас думать самостоятельно и, насколько это возможно, принять руку, с которой мы имеем дело. жизнь.

Как указывает Сюрпренант, «Ницше не ищет последователей», а скорее пытается «разрушить старые концептуальные схемы», чтобы побудить нас думать самостоятельно и, насколько это возможно, принять руку, с которой мы имеем дело. жизнь.

Для контраста и сравнения см. Резюме взглядов Аристотеля и Канта Сюрпренанта выше и ниже. Эта серия анимационных видеороликов пришла к нам из Wireless Philosophy (сокращенно Wi-Phi), проекта, созданного совместно Йельским университетом и Массачусетским технологическим институтом в 2013 году. такие проблемы, как распространенные когнитивные искажения. Серия статей о хорошей жизни должна дать вам много пищи для размышлений и изучения, если вы решите принять вызов и прочесть некоторые философские рассуждения о хорошей жизни для себя, хотя бы для того, чтобы опровергнуть их и придумать свою точку зрения. собственный. Но, как следует из приведенных здесь коротких видеороликов, тщательное обдумывание вопроса, скорее всего, заставит нас серьезно пересмотреть наши комфортные иллюзии.

собственный. Но, как следует из приведенных здесь коротких видеороликов, тщательное обдумывание вопроса, скорее всего, заставит нас серьезно пересмотреть наши комфортные иллюзии.

Многие другие философские видео в открытом доступе можно найти на канале Wi Phi Youtube. Вы также можете найти полные курсы профессора Сюрпренанта в нашей коллекции бесплатных онлайн-курсов по философии.

Связанный контент:

105 Анимированные видеоролики по философии из Беспроводная философия : проект, спонсируемый Йельским университетом, Массачусетским технологическим институтом, Duke & More

135 Free Philosophy 900 eBooks Смотреть философские мультфильмы, рассказанные Стивеном Фраем об Аристотеле, Айн Рэнд, Максе Вебере и многом другом

Учитесь правильно и неправильно с помощью бесплатного курса Оксфорда Этическая игра для начинающих

Джош Джонс — писатель и музыкант из Дарема, Северная Каролина. Следуйте за ним по адресу @jdmagness

Следуйте за ним по адресу @jdmagness

Интересная японская философия жизни Концепции для детей

Прекрасная культура и образ жизни японцев вдохновляют людей во всем мире. Вот несколько интересных концепций, которые ваш ребенок может использовать в повседневной жизни

В детстве я впервые увидел японский образ жизни из телесериала под названием Ошин , который транслировался по индийскому национальному телевидению в 1980-х годах. Позже произведения таких авторов, как Ясунари Кавабата и Харуки Мураками, открыли окно в Страну восходящего солнца и ее уникальную культуру.

В последнее время люди во всем мире находятся под влиянием всего японского, от рисованного аниме до народных сказок, которые преподают ценные уроки. Но именно древняя буддийская мудрость, присущая японской культуре, может стать источником вдохновения для каждого родителя. Понятия Икигай , Ваби-Саби и т. д., позволяют японцам практиковать дисциплину, равновесие и гармонию в своей жизни и передавать те же ценности своим детям.

Многие родители хотели бы усвоить некоторые вдохновляющие концепции, которые являются частью образа жизни в Японии, и научить им своих детей. Итак, какие идеи из японской философии могут помочь вашим детям вести счастливую и наполненную смыслом жизнь?

Here are the seven Japanese concepts and how to adopt these:

|

Здесь мы расскажем вам о некоторых из этих концепций и о том, как вы и ваши дети можете применять их в повседневной жизни:

1.

Кайдзен Буквальный перевод слова Кайдзен — хорошие перемены, а более широкое значение этого понятия подразумевает постоянные улучшения. Кайдзен широко применяется в Японии для повышения производительности на рабочем месте, в промышленности и учебных центрах. Это образ мышления, который ставит качество выше количества и фокусируется на повышении эффективности.

Это образ мышления, который ставит качество выше количества и фокусируется на повышении эффективности.

» Кайдзен – это основная философия многих успешных отраслей промышленности в Японии. Применяя ее на практике в повседневной жизни, основное внимание уделяется освоению того, что вы изучаете, а затем совершенствованию путем внесения небольших изменений или постоянных улучшений. Таким образом, обучение происходит, разбивая вещи на мельчайшие детали, а затем двигаясь вверх.Например, если вы читаете новую книгу, ежедневно прочитывайте определенное количество страниц, но убедитесь, что вы тщательно изучите эти страницы, прежде чем вы переходите к следующему набору», — говорит Винай Ч.Р., консультант по японскому языку из Бангалора с двадцатилетним стажем, много лет живущий в Японии.

Как вы можете реализовать это в своей повседневной жизни: С помощью этого принципа вы можете помочь своему ребенку добиться небольших, но устойчивых улучшений дома или в школе. Будь то здоровые привычки в еде или изучение языка, научите своего ребенка делать это шаг за шагом. Это поможет ребенку понять, что задача выполнима.

Будь то здоровые привычки в еде или изучение языка, научите своего ребенка делать это шаг за шагом. Это поможет ребенку понять, что задача выполнима.

Применяя это на практике в повседневной жизни, основное внимание уделяется освоению того, что вы изучаете, а затем совершенствованию путем внесения небольших изменений или улучшений, которые являются постоянными — Vinay CR

2.

MottainaiКогда японец восклицает Mottainai, , это означает Какая потеря! Но моттаинай имеет гораздо более глубокое значение в буддийских учениях. Это термин, выражающий раскаяние в неправильном использовании ценных ресурсов. Mottainai – это концепция, направленная на получение чего-либо с чувством благодарности и уважением ко всем вещам. Японские родители говорят mottainai , когда не хотят, чтобы их дети выбрасывали еду на тарелку.

В современном использовании это понятие расширено, чтобы поощрять переработку или повторное использование любого предмета, который может считаться отходами. Эта концепция приобретает все большее значение по мере того, как растет осведомленность о минималистском образе жизни.

Эта концепция приобретает все большее значение по мере того, как растет осведомленность о минималистском образе жизни.

Как вы можете применить это в своей повседневной жизни: Поощряйте вашего ребенка быть благодарным за все, что у него есть, и бережно относиться к своим вещам. Научите его избегать расточительства, будь то пища или другие материальные вещи. Пусть он придумает инновационные идеи по переработке вещей, например, покажите ему, как делать сумки или кошельки из старой футболки, джинсовых брюк или использовать старые контейнеры для хранения своих безделушек.

3.

Шошин Шошин — это понятие в буддийской философии, которое означает ум начинающего. Эта концепция побуждает человека иметь свежий взгляд и быть открытым для изучения новых вещей без каких-либо предвзятых представлений. Shoshin позволяет развить позитивное отношение и открытость к новой информации, мнениям и взглядам, а также готовность отказаться от установленных практик и убеждений. В более широком смысле, Shoshin также поможет взрослым и детям развить смирение и начать новую жизнь. Ум новичка применяется не только для изучения предмета или нового навыка, но и во всех аспектах жизни.

В более широком смысле, Shoshin также поможет взрослым и детям развить смирение и начать новую жизнь. Ум новичка применяется не только для изучения предмета или нового навыка, но и во всех аспектах жизни.

Как вы можете применить это в своей повседневной жизни: Непредвзято относитесь к любому новому предмету или задаче и обучайте своих малышей делать то же самое.

«В Японии, когда кто-то хвалит вас за ваше мастерство в определенном навыке или предмете, вы со всем смирением отвергаете это, говоря, что вы только учитесь. Даже если человек является экспертом в чем-то, он не позволяет своим прежним знаниям затуманивают их перспективу при получении новой информации», — объясняет Винай Ч.Р.

4.

Shinrin-Yoku Большинство из нас с нетерпением ждет возможности время от времени оставить позади невзгоды городской жизни и соединиться с природой. Находясь в окружении зелени гор или леса, вдыхая чистый и чистый воздух и слушая звуки природы, мы чувствуем себя обновленными. Это то, о чем Синрин-Йоку .

Это то, о чем Синрин-Йоку .

Это означает купание в лесу и является обычной практикой среди японцев, когда вы становитесь единым целым с природой и позволяете всем своим чувствам погрузиться в атмосферу леса. Известно, что эта практика восстанавливает физическое и психическое здоровье.

Как это реализовать в повседневной жизни: Невозможно каждый день ходить в лес. Вместо этого отведите ребенка в ближайший парк или сад и выберите тихое место, чтобы присесть. Попросите ее определить звуки листьев и птиц или найти крошечных существ в траве. Во время каникул отведите своего ребенка в лес, гору или на берег реки и позвольте ему насладиться видами и звуками нетронутой природы.

5.

Икигай В книге « Икигай: Японский секрет долгой и счастливой жизни » авторы Гектор Гарсия и Франсеск Миральес пишут, что, по мнению японцев, у каждого человека есть Икигай , но его нужно найти в себе. Слово примерно переводится как наличие цели в жизни. Согласно японской философии, когда ты делаешь то, что любишь и что нужно миру; хороши в этом, а также получают за это деньги, вы найдете свой Ikigai . Это приносит смысл, баланс и счастье в вашу жизнь. Вы продолжаете заниматься любимым делом и вести активную жизнь даже в старости.

Согласно японской философии, когда ты делаешь то, что любишь и что нужно миру; хороши в этом, а также получают за это деньги, вы найдете свой Ikigai . Это приносит смысл, баланс и счастье в вашу жизнь. Вы продолжаете заниматься любимым делом и вести активную жизнь даже в старости.

Как вы можете применить это в своей повседневной жизни: Важно находить радость в работе, которую вы делаете, и вести здоровый и активный образ жизни, чтобы испытать Икигай . Многие из нас, родителей, пытаются повлиять на своих детей, чтобы они выбрали профессию, которую мы одобряем, вместо того, чтобы позволить им выбрать то, что принесет им радость. Кроме того, важно прививать детям осознанность и дух отдачи, чтобы по мере взросления у них развивалось общественное сознание и ощущалась цель в жизни. Простые действия, такие как посадка саженцев, обмен своим имуществом с менее привилегированными людьми, помощь в благотворительности и проведение времени на свежем воздухе без гаджетов, помогут детям приблизиться к своим Икигай .

Цитата родителей:

«Мой близкий японский друг, выросший в сельской местности префектуры Аомори (в Японии префектуры — это правительственные органы или подразделения, которые больше, чем города, поселки и деревни) с любовью вспоминает как его родители поощряли его общение с природой. Японские родители никогда не классифицируют детей и не навешивают на них ярлыки, говоря, что он умный, она очень непослушная и т. д. Они поощряют детей быть естественными собой. Родители не вмешиваются и принимают своих детей. Это помогает дети рано становятся уравновешенными личностями», — говорит С. Нараян, работник СМИ и отец 15-летней девочки, изучавшей японский язык и культуру.

«Японские родители позитивно относятся к детям. Они поощряют их к тонкой настройке их естественной склонности к определенным навыкам. Например, я видел, как люди, выросшие недалеко от горы Фудзи, занимались гончарным делом и говорили, что это то, что им нравится». всегда хотел заниматься в детстве», — добавляет С. Нараян.

Нараян.

6.

Ваби-сабиЯпонская философия Ваби-саби сосредоточена на том, чтобы видеть красоту в несовершенстве и в обычном. Это также означает принятие этих несовершенств, нахождение радости в простых вещах вокруг нас и осознание того, что все в жизни непостоянно.

Как вы можете применить это в своей повседневной жизни: Автор Марк Райбштейн в своей замечательной детской книге Ваби-Саби рассказывает историю о коте по имени Ваби-Саби , который намеревается найти значение его имени. Через кота автор объясняет детям глубокую японскую философию видения красоты в простоте. Эта книга является хорошей отправной точкой для объяснения детям этой философии. Еще одно занятие — дать ребенку немного глины для лепки и попросить его сделать разные формы и размеры, которые несовершенны или имеют трещины. Помогите ей увидеть красоту в кусочках.