Аскеза | это… Что такое Аскеза?

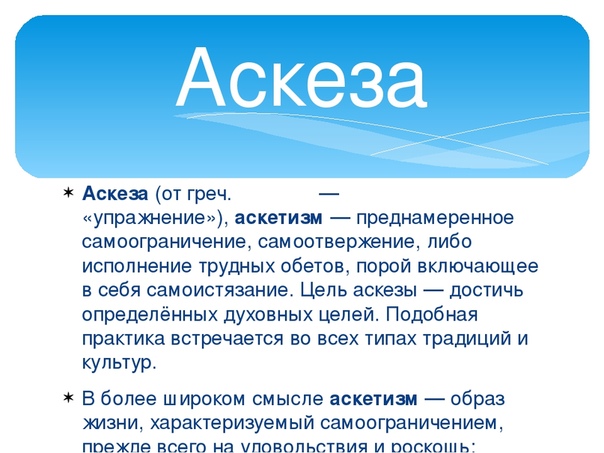

Аске́за (от греч. ασκεσις — «упражнение»), аскетизм — вид духовной практики, преднамеренное самоограничение, самоотвержение, либо исполнение трудных обетов, порой включающий в себя самоистязание. Цель аскезы — достичь определённых духовных целей либо приобрести сверхъестественные способности. Подобная практика распространена во всех типах традиций и культур.

| Проверить информацию. Необходимо проверить точность фактов и достоверность сведений, изложенных в этой статье. |

Аскет — человек, практикующий аскезу.

В более широком смысле аскетизм — образ жизни, характеризуемый самоограничением, прежде всего на удовольствия и роскошь; крайняя скромность и воздержание.

Не следует путать с недобровольными ограничениями, связанными с материальными затруднениями.

Содержание

|

В Древней Индии обретение могущества и высокого статуса путём аскезы — Тапас было исключительной привилегией брахманов. Аскеза считалась верным способом достичь сверхъестественных сил и даже обрести могущество, позволяющее встать вровень с богами. По легенде, бог богатства Кубера не родился богом, а стал им после многих лет сурового подвижничества. Индийские аскеты практиковали весьма экстремальные формы самоистязания — месяцами держали руки над головой или стояли на одной ноге

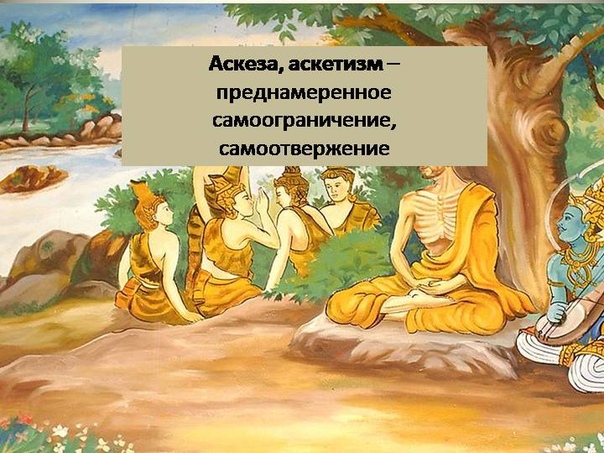

Будда в аскезе — изображение в лаосском храмеВ 29 лет Гаутама Будда присоединился к пяти аскетам в надежде, что умерщвление плоти приведет его к прозрению и покою. После шести лет строжайшей аскезы, так и не приблизившись к цели, он расстался с аскетами и начал вести более умеренный образ жизни и проводить медитации другим способом.

Он пришел к выводу, что умерщвление плоти бессмысленно, и не следует умерщвлять никакие живые существа, в том числе и себя. Этот эпизод в жизни Будды часто рисуют на картинах, иллюстрирующих его биографию, в храмах.

Этот эпизод в жизни Будды часто рисуют на картинах, иллюстрирующих его биографию, в храмах.

Отдельные школы буддизма, однако, используют аскетические практики — (Бхикшу) в монастырской жизни. В частности — японская школа тэндай. Аскетизм встречается также в синкретических школах на базе буддизма — например, сюгэндо.

В целом иудаизм отрицает аскетизм[1], однако в древности имелись течения, признававшие аскетизм:

- Эссеи,

- Терапевты

- Кумранская община

- Назореи

- Рехавиты[2] и др.

Античная религия, философия

- Киники

- Диоген

- Стоицизм

В исламе аскетизм практикуют дервиши, суфисты и др.

Аскеза — это вовсе не «жизнь в пещере и постоянный пост», а способность регулировать свои инстинкты.

— Святейший Патриарх Кирилл

В христианстве аскеза понимается, как устремление человеческой воли посредством подвигов к стяжанию Божественной благодати, спасающей, исцеляющей, преображающей и обновляющей человеческое естество, подвергшееся грехопадению. Аскетизм — это напряженное усилие человека в стяжании благодати Святого Духа как залога спасения и Царства Небесного.

Аскетизм — это напряженное усилие человека в стяжании благодати Святого Духа как залога спасения и Царства Небесного.

В христианство термин пришел из античной культуры. Слово восходит к глаголу греч. аскео, означавший искусное и старательное обрабатывание грубого материала, украшение или обустройство жилища, упражнение, развивающее телесные и душевные силы. Христианство сохранило это слово в значении напряжения, труда, усилия и упражнения. Вместе с этим к этому слову добавился новый смысл, который не был знаком языческому миру.

Святитель Феофан Затворник подчеркивает, что все человеческие подвиги — пост, труд, бдение, уединение, удаление от мира, хранение чувств, чтение Священного Писания и другие останутся лишь упражнениями, если через них не пройдет Божественная благодать. «Вступая в подвиг, не на нём останавливай свое внимание и сердце, — говорит святитель, — но минуй его как нечто стороннее, — разверзай себя для благодати, как готовый сосуд, полным Богу преданием». Присутствие благодати в человеческой душе знаменует себя соуслождением всему духовному, любовью к Богу и ближнему, обилием духовных сил для исполнения евангельских заповедей. Стяжание благодати есть живое Богообщение.

Стяжание благодати есть живое Богообщение.

Посты, воздержание, бдения, суровый образ жизни, нищета, понимаемая как нестяжание, как нежелание «иметь», как свобода от власти над нами вещественного мира, послушание, как победа над своей эгоистической, «индивидуальной» волей и как одно из высоких и прекрасных выявлений нашей любви к Богу и ближнему, отшельничество, как следствие искания внутренней клети, где можно «помолиться Отцу в тайне», поучение в слове Божием, не в смысле «внешнего», так сказать академического знания, а как напоение себя тем духом благодатной жизни и богопознания, который заключен в Священном Писании и в творениях Св. Отцов, целомудрие, как преодоление плотских «бессловесных» движений и вообще «комплекса плоти» чрез пребывание в памяти Божией, мужество, долготерпение и смирение, сострадание и милостыня, как выражение любви к Богу и ближнему, вера, как тот же подвиг любви, — все это может и должно быть разумным и свободным подвигом человека, но доколе не придет всеутверждающее действие Божественной благодати, дотоле все это останется лишь человеческим действием и следовательно — тленным.

Мирской аскетизм

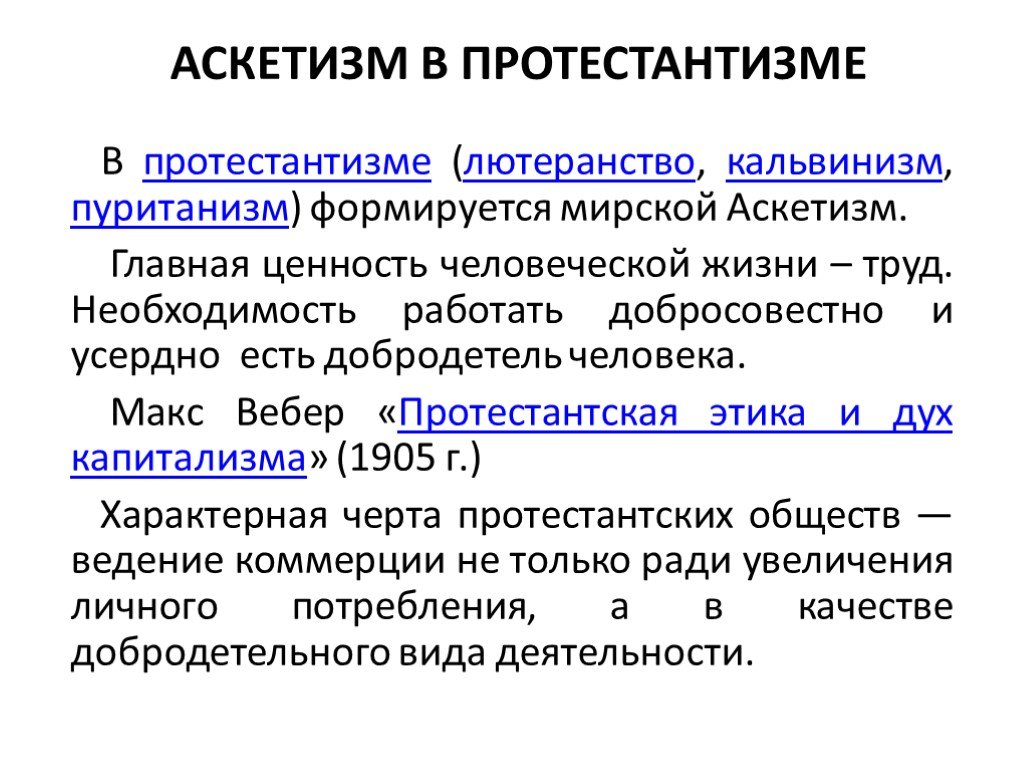

- В протестантизме (лютеранство, кальвинизм, пуританизм) формируется мирской Аскетизм. По мнению Маркса «… весь секрет которого состоит в буржуазной бережливости»

Критика и отрицание аскетизма

- В целом иудаизм отрицает аскетизм[3]. Однако имеются течения, которые признают аскетизм.

- Религия Бахаи отрицает аскетизм.

Эпоха возрождения

- Боккаччо, Джованни

См. также

- Добротолюбие — Аскетизм в Православии

- Исихазм — Аскетизм в Православии

- Опрощение (идеология)

Примечания

- ↑ АСКЕТИЗМ на сайте Электронной Еврейской Энциклопедии

- ↑ Рехавиты на сайте Электронной Еврейской Энциклопедии

- ↑ Иудаизм отрицает аскетизм

Литература

- Сборник Добротолюбие в переложении на русский язык свт. Феофана Затворника — Аскетизм в Православии

- Аскетизм в Православии // Статья на портале «Азбука веры»

- Е.

Королькова. Смысл аскезы в философии Н. А. Бердяева // Феномен удовольствия в культуре. Матер. междунар. науч. форума. — СПб.: Центр изучения культуры, 2004, с. 38-41

Королькова. Смысл аскезы в философии Н. А. Бердяева // Феномен удовольствия в культуре. Матер. междунар. науч. форума. — СПб.: Центр изучения культуры, 2004, с. 38-41 - Свенцицкий В. Мировое значение аскетического христианства // Собрание сочинений. М.: Даръ, 2011.

- Аскеты // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Аскеза | это… Что такое Аскеза?

Аске́за (от греч. ασκεσις — «упражнение»), аскетизм — вид духовной практики, преднамеренное самоограничение, самоотвержение, либо исполнение трудных обетов, порой включающий в себя самоистязание. Цель аскезы — достичь определённых духовных целей либо приобрести сверхъестественные способности. Подобная практика распространена во всех типах традиций и культур.

| Проверить информацию. Необходимо проверить точность фактов и достоверность сведений, изложенных в этой статье. |

Аскет — человек, практикующий аскезу.

В более широком смысле аскетизм — образ жизни, характеризуемый самоограничением, прежде всего на удовольствия и роскошь; крайняя скромность и воздержание.

Не следует путать с недобровольными ограничениями, связанными с материальными затруднениями.

Содержание

|

В Древней Индии обретение могущества и высокого статуса путём аскезы — Тапас было исключительной привилегией брахманов. Аскеза считалась верным способом достичь сверхъестественных сил и даже обрести могущество, позволяющее встать вровень с богами. По легенде, бог богатства Кубера не родился богом, а стал им после многих лет сурового подвижничества. Индийские аскеты практиковали весьма экстремальные формы самоистязания — месяцами держали руки над головой или стояли на одной ноге

Индийские аскеты практиковали весьма экстремальные формы самоистязания — месяцами держали руки над головой или стояли на одной ноге

В 29 лет Гаутама Будда присоединился к пяти аскетам в надежде, что умерщвление плоти приведет его к прозрению и покою. После шести лет строжайшей аскезы, так и не приблизившись к цели, он расстался с аскетами и начал вести более умеренный образ жизни и проводить медитации другим способом.

Он пришел к выводу, что умерщвление плоти бессмысленно, и не следует умерщвлять никакие живые существа, в том числе и себя. Этот эпизод в жизни Будды часто рисуют на картинах, иллюстрирующих его биографию, в храмах.

Отдельные школы буддизма, однако, используют аскетические практики — (Бхикшу) в монастырской жизни. В частности — японская школа тэндай. Аскетизм встречается также в синкретических школах на базе буддизма — например, сюгэндо.

В целом иудаизм отрицает аскетизм[1], однако в древности имелись течения, признававшие аскетизм:

- Эссеи,

- Терапевты

- Кумранская община

- Назореи

- Рехавиты[2] и др.

Античная религия, философия

- Киники

- Диоген

- Стоицизм

В исламе аскетизм практикуют дервиши, суфисты и др.

Аскеза — это вовсе не «жизнь в пещере и постоянный пост», а способность регулировать свои инстинкты.

— Святейший Патриарх Кирилл

В христианстве аскеза понимается, как устремление человеческой воли посредством подвигов к стяжанию Божественной благодати, спасающей, исцеляющей, преображающей и обновляющей человеческое естество, подвергшееся грехопадению. Аскетизм — это напряженное усилие человека в стяжании благодати Святого Духа как залога спасения и Царства Небесного.

В христианство термин пришел из античной культуры. Слово восходит к глаголу греч. аскео, означавший искусное и старательное обрабатывание грубого материала, украшение или обустройство жилища, упражнение, развивающее телесные и душевные силы. Христианство сохранило это слово в значении напряжения, труда, усилия и упражнения. Вместе с этим к этому слову добавился новый смысл, который не был знаком языческому миру.

Вместе с этим к этому слову добавился новый смысл, который не был знаком языческому миру.

Святитель Феофан Затворник подчеркивает, что все человеческие подвиги — пост, труд, бдение, уединение, удаление от мира, хранение чувств, чтение Священного Писания и другие останутся лишь упражнениями, если через них не пройдет Божественная благодать. «Вступая в подвиг, не на нём останавливай свое внимание и сердце, — говорит святитель, — но минуй его как нечто стороннее, — разверзай себя для благодати, как готовый сосуд, полным Богу преданием». Присутствие благодати в человеческой душе знаменует себя соуслождением всему духовному, любовью к Богу и ближнему, обилием духовных сил для исполнения евангельских заповедей. Стяжание благодати есть живое Богообщение.

Посты, воздержание, бдения, суровый образ жизни, нищета, понимаемая как нестяжание, как нежелание «иметь», как свобода от власти над нами вещественного мира, послушание, как победа над своей эгоистической, «индивидуальной» волей и как одно из высоких и прекрасных выявлений нашей любви к Богу и ближнему, отшельничество, как следствие искания внутренней клети, где можно «помолиться Отцу в тайне», поучение в слове Божием, не в смысле «внешнего», так сказать академического знания, а как напоение себя тем духом благодатной жизни и богопознания, который заключен в Священном Писании и в творениях Св. Отцов, целомудрие, как преодоление плотских «бессловесных» движений и вообще «комплекса плоти» чрез пребывание в памяти Божией, мужество, долготерпение и смирение, сострадание и милостыня, как выражение любви к Богу и ближнему, вера, как тот же подвиг любви, — все это может и должно быть разумным и свободным подвигом человека, но доколе не придет всеутверждающее действие Божественной благодати, дотоле все это останется лишь человеческим действием и следовательно — тленным. Всё это понимается у христианства как аскеза.

Отцов, целомудрие, как преодоление плотских «бессловесных» движений и вообще «комплекса плоти» чрез пребывание в памяти Божией, мужество, долготерпение и смирение, сострадание и милостыня, как выражение любви к Богу и ближнему, вера, как тот же подвиг любви, — все это может и должно быть разумным и свободным подвигом человека, но доколе не придет всеутверждающее действие Божественной благодати, дотоле все это останется лишь человеческим действием и следовательно — тленным. Всё это понимается у христианства как аскеза.

Мирской аскетизм

- В протестантизме (лютеранство, кальвинизм, пуританизм) формируется мирской Аскетизм. По мнению Маркса «… весь секрет которого состоит в буржуазной бережливости»

Критика и отрицание аскетизма

- В целом иудаизм отрицает аскетизм[3]. Однако имеются течения, которые признают аскетизм.

- Религия Бахаи отрицает аскетизм.

Эпоха возрождения

- Боккаччо, Джованни

См.

также

также- Добротолюбие — Аскетизм в Православии

- Исихазм — Аскетизм в Православии

- Опрощение (идеология)

Примечания

- ↑ АСКЕТИЗМ на сайте Электронной Еврейской Энциклопедии

- ↑ Рехавиты на сайте Электронной Еврейской Энциклопедии

- ↑ Иудаизм отрицает аскетизм

Литература

- Сборник Добротолюбие в переложении на русский язык свт. Феофана Затворника — Аскетизм в Православии

- Аскетизм в Православии // Статья на портале «Азбука веры»

- Е. Королькова. Смысл аскезы в философии Н. А. Бердяева // Феномен удовольствия в культуре. Матер. междунар. науч. форума. — СПб.: Центр изучения культуры, 2004, с. 38-41

- Свенцицкий В. Мировое значение аскетического христианства // Собрание сочинений. М.: Даръ, 2011.

- Аскеты // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Религия существования: аскетизм в философии от Кьеркегора до Сартра | Стипендия Чикаго онлайн

Иконка Цитировать Цитировать

- Делиться

- Фейсбук

- Твиттер

- Электронная почта

Укажите

Хаваджа, Норин, Религия существования: аскетизм в философии от Кьеркегора до Сартра ( Чикаго, Иллинойс , 2016; онлайн-издание, Chicago Scholarship Online, 21 сентября 2017 г. ), https://doi.org/10.7208/ chicago/9780226404653.001.0001, по состоянию на 24 июня 2023 г.

), https://doi.org/10.7208/ chicago/9780226404653.001.0001, по состоянию на 24 июня 2023 г.Хаваджа, Норин. Религия существования: аскетизм в философии от Кьеркегора до Сартра . University of Chicago Press, 2016 г. Онлайн-стипендия Чикаго, 2017 г. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226404653.001.0001.

Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

ЗакрытьФильтр поиска панели навигации Чикагская стипендия онлайнРелигия существования: аскетизм в философии от Кьеркегора до СартраФилософия религииФилософия религииКнигиЖурналыOxford Academic Мобильный телефон Введите поисковый запрос

ЗакрытьФильтр поиска панели навигации Чикагская стипендия онлайнРелигия существования: аскетизм в философии от Кьеркегора до СартраФилософия религииФилософия религииКнигиЖурналыOxford Academic Введите поисковый запрос

Расширенный поиск

Abstract

Эта книга предлагает широкое новое видение истории и содержания экзистенциальной философии. Он показывает, как аскетическая традиция, уходящая корнями в европейские движения благочестия, ориентированные на личное обращение, сформировала основу для главного идеала экзистенциализма — личной подлинности. В книге исследуются новые связи между религиозной теорией личности Кьеркегора, хайдеггеровской феноменологией повседневной жизни и глобальной миссией атеистического гуманизма Сартра. Он вновь поднимает фундаментальные вопросы о природе светской мысли и предлагает нам рассмотреть, как аскетические нормы сформировали один из самых мощных и популярных способов осмысления идентичности и различия в двадцатом веке — идею о том, что «истинное» «я» не просто дано, но то, за производство чего каждый из нас несет ответственность.

Он показывает, как аскетическая традиция, уходящая корнями в европейские движения благочестия, ориентированные на личное обращение, сформировала основу для главного идеала экзистенциализма — личной подлинности. В книге исследуются новые связи между религиозной теорией личности Кьеркегора, хайдеггеровской феноменологией повседневной жизни и глобальной миссией атеистического гуманизма Сартра. Он вновь поднимает фундаментальные вопросы о природе светской мысли и предлагает нам рассмотреть, как аскетические нормы сформировали один из самых мощных и популярных способов осмысления идентичности и различия в двадцатом веке — идею о том, что «истинное» «я» не просто дано, но то, за производство чего каждый из нас несет ответственность.

Ключевые слова: экзистенциализм, аутентичность, пиетизм, обращение, аскетизм, феноменология, секуляризм, Мартин Хайдеггер, Сёрен Кьеркегор, Жан-Поль Сартр

Предмет

Философия религииСодержание

Передняя часть

- Страница авторского права

- Эпиграф

- Благодарности

- Введение Ощущение религии

- Расширять 1

Аутентичность и конверсия

- Расширять 2

Обращение как образ жизни

- Расширять 3

Философский методизм

- Расширять 4

Бесконечная миссия

- Расширять 5

Аскеты присутствия

- Заключение

Конец Материи

- Сокращения

- Расширять Примечания

- Индекс

Войти

Получить помощь с доступомПолучить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Щелкните Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные учетные записи Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. См. ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные учетные записи Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.

Покупка

Наши книги можно приобрести по подписке или приобрести в библиотеках и учреждениях.

Информация о покупкеРеклама

Реклама

Аскетическая философия, воздействующая на колоссян

Павел предупреждал язычников-христиан в Колоссах: «Смотрите, чтобы кто не увлек вас в плен философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, согласно элементарным законам мира, а не по Христу» (Колоссянам 2:8). Некоторые считают, что здесь Павел говорил им избегать тех учений, что Божьи законы относительно субботы, праздников, диетических ограничений, и т. д., все еще в силе. Это представление ложно, так как сам Павел в другом месте учил, что христиане — как евреи, так и язычники — должны соблюдать эти законы. можно найти в Колоссянам 2:20-23.Его аскетические притязания на превосходство основывались на их обманчивом «видимость мудрости в содействии добровольному благочестию, смирению и строгому обращению с телом» (стих 23, NRSV).

Некоторые считают, что здесь Павел говорил им избегать тех учений, что Божьи законы относительно субботы, праздников, диетических ограничений, и т. д., все еще в силе. Это представление ложно, так как сам Павел в другом месте учил, что христиане — как евреи, так и язычники — должны соблюдать эти законы. можно найти в Колоссянам 2:20-23.Его аскетические притязания на превосходство основывались на их обманчивом «видимость мудрости в содействии добровольному благочестию, смирению и строгому обращению с телом» (стих 23, NRSV).

Павел указывает, что представление их аскетических взглядов как эквивалентных и гармонирующих с основами или элементарными вещами космоса, означающими по-гречески основные принципы окружающего мира, — вот что придавало философии такую привлекательность.

Анализ грамматики и синтаксиса стихов 20-23, проведенный доктором Троем Мартином, профессором религиоведения Чикагского университета Святого Ксавьера, проливает свет на основные компоненты самопровозглашенной «мудрости» философии, которую Павел отвергает.

Стих 23 гласит: «Они действительно имеют видимость мудрости в поощрении самонадеянного благочестия, смирения, и сурового обращения с телом, но они бесполезны в сдерживании потакания своим слабостям» (NRSV ).

Профессор Мартин поясняет: «Несмотря на то, что Кол. 2.20-23 синтаксически является одним из самых сложных предложений в Новом Завете, его можно понять и адекватно перевести… [и таким образом предоставить] важную информацию о оппозиции»9.0007

«Поскольку практики, изложенные в аподосе [ результаты пункта условного приговора], не являются таковыми у читателей, и поскольку автор предостерегает своих читателей от перенятия практик своих оппонентов, тип догматизации, упомянутый в аподозе

«Эта вероятность увеличивается, потому что стих 20, который утверждает элементы космоса как основу для догматизации, согласуется со стихом 8, который устанавливает те же элементы в качестве основы для оппонентов. «Философская традиция. Эта вероятность еще больше возрастает, потому что фраза «согласно человеческим заповедям и учениям», использованная в ст. 22 для описания догматизации, аналогична фразе «согласно человеческому преданию», использованной в ст. 8 для описания противников. философский метод.

Эта вероятность еще больше возрастает, потому что фраза «согласно человеческим заповедям и учениям», использованная в ст. 22 для описания догматизации, аналогична фразе «согласно человеческому преданию», использованной в ст. 8 для описания противников. философский метод.

«Кроме того, явные, догматические примеры, данные в ст. 21, подразумевают определенную ситуацию, против которой автор реагирует. Эти аскетические увещевания, вероятно, принадлежат противникам, поскольку в ст. 23 установлено их строгое обращение с телом, а в ст. 16 упоминается их возражения против еды и питья колоссянам

«Ссылка на репутацию человеческих заповедей и учений в ст. 23 подразумевает особую, узнаваемую традицию, которая отличается от христианской традиции автора и его читателей. . .

«Есть несколько характеристик противников, вытекающих из этого отрывка. Во-первых, они занимаются догматизацией, основанной на конкретной физике [их анализ основных принципов мира]. Их догматизация возникает из рассмотрения элементов космоса [т. е. окружающего мира] и относится к полному воздержанию от потребительских благ [«вещи, которым суждено погибнуть при употреблении», стих 22, NASB], не встречающихся в природе

е. окружающего мира] и относится к полному воздержанию от потребительских благ [«вещи, которым суждено погибнуть при употреблении», стих 22, NASB], не встречающихся в природе

что они обитатели космоса [опять же, окружающего мира].

«В-третьих, их догматизация также соответствует человеческим заповедям и учениям , имеющим репутацию мудрости . Эти заповеди и учения имеют положительную репутацию , потому что они относятся к поклонению воле и смирению. Это смирение не является социальным смирение, проявляющее уважение к другим, но аскетическое смирение, отраженное в суровом обращении с телом .

«Противники бы… . . рассматривать их догматизацию как положительную программу, правильно интегрирующую населяющих космос в космический порядок» (9).0028 Философией и пустым обманом: Послание к Колоссянам как ответ на циничную критику, , 1996, стр. 55-56).

С учетом этих и других соображений профессор Мартин заключает: «Вся сложная относительная оговорка в [Колоссянам] 2.

1 Эпоха возрождения

1 Эпоха возрождения Королькова. Смысл аскезы в философии Н. А. Бердяева // Феномен удовольствия в культуре. Матер. междунар. науч. форума. — СПб.: Центр изучения культуры, 2004, с. 38-41

Королькова. Смысл аскезы в философии Н. А. Бердяева // Феномен удовольствия в культуре. Матер. междунар. науч. форума. — СПб.: Центр изучения культуры, 2004, с. 38-41

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.