Человечество начинается с людей

Виктор Аронович Малахов

Философ

Екатерина Макаревич

журналист, философ

Справка: Виктор Аронович Малахов — доктор философских наук, являлся главным научным сотрудником Института философии НАНУ. Автор более 200 публикаций в области этики , истории философии , философии культуры . Среди самых известных его монографий — «Культура и человеческая целостность» (Киев, 1984 ), «Искусство и человеческое мироотношения» (Киев, 1988 ), «Ранимость любви» (Киев, 2005 ), «Право быть собой» (Киев, 2008 ), брошюры «Стыд. Философско-этический очерк »(Москва, 1989 ),« Наука разлуки … »(Москва, 1992 ). Учебное пособие В. А. Малахова «Этика: курс лекций», впервые изданное в Киеве в 1996 году (сегодня существует уже пять переизданий), до сих пор остается одним из главных учебников этики в украинских университетах.

Философ Виктор Малахов и основатель TheVirtuoso Екатерина Макаревич беседуют о безоглядной подлинности, удобном прикрытии идентичностью, родственном внимании к Родине и человечестве людей

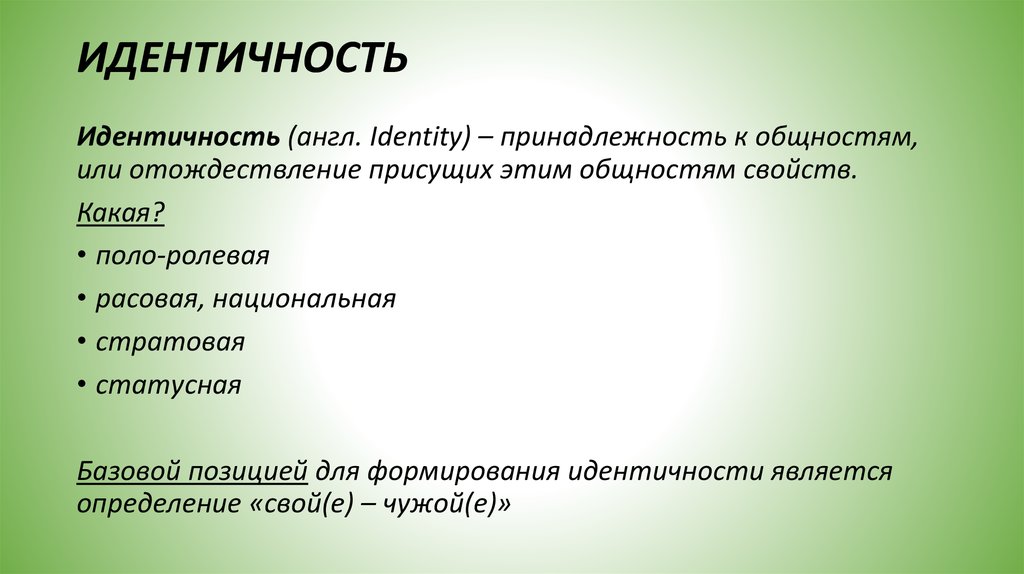

— Кажется, что сегодня в мире идут процессы по природе своей разнонаправленные. С одной стороны, ощущается стремление к некой индивидуальности, локализации, аутентичности и оригинальности, с другой – к некой общей идентичности, отождествлению себя с определенным классом, сообществом, государством. И как в этих условиях быть? Примириться ли с тем, что есть, или сначала разобраться, как эти два, казалось бы, разнонаправленных вектора – аутентичности и идентичности – понимаются, и уже затем выяснить, как, возможно, они могут сосуществовать друг с другом? Но прежде вопрос, почему это различение важно лично для вас?

С одной стороны, ощущается стремление к некой индивидуальности, локализации, аутентичности и оригинальности, с другой – к некой общей идентичности, отождествлению себя с определенным классом, сообществом, государством. И как в этих условиях быть? Примириться ли с тем, что есть, или сначала разобраться, как эти два, казалось бы, разнонаправленных вектора – аутентичности и идентичности – понимаются, и уже затем выяснить, как, возможно, они могут сосуществовать друг с другом? Но прежде вопрос, почему это различение важно лично для вас?

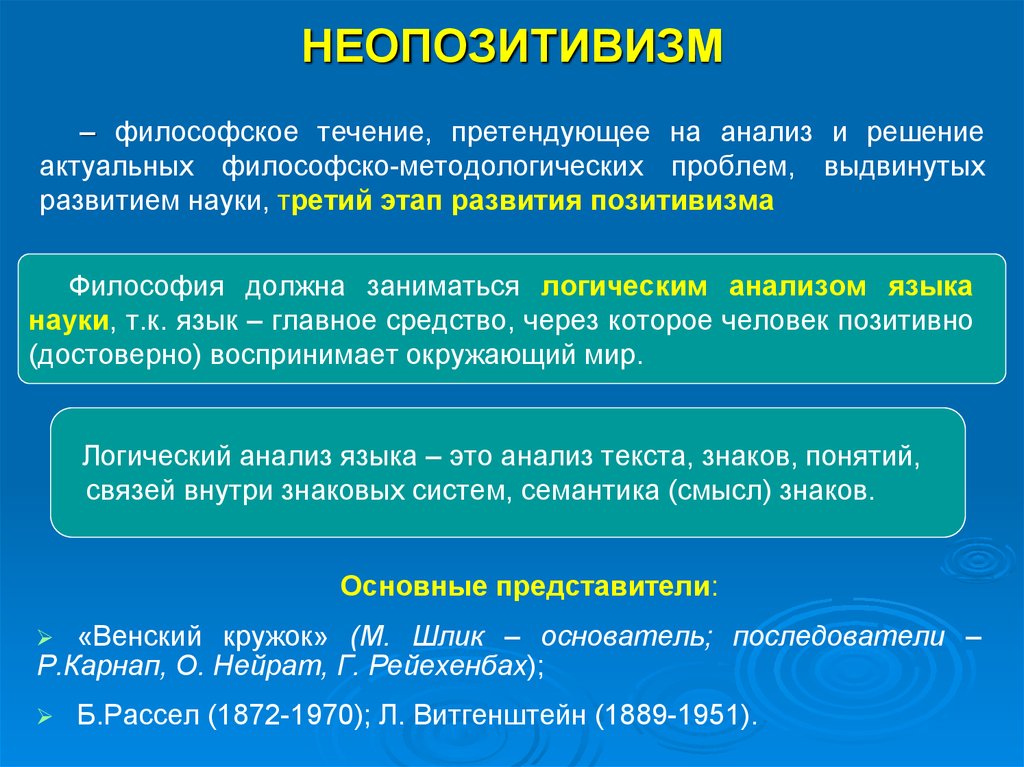

— Я думаю, что философию всегда должно занимать не просто то, что происходит в мире, а то, как человеку с этим быть, стоит ли подлаживаться под то, что творится вокруг него, или ради спасения собственной личности, собственной души он должен сопротивляться давлению извне. Оказывать ему сопротивление, с какими бы могущественными факторами мы ни имели дело. Полагаю, с вопросом об аутентичности и идентичности всё обстоит так же. Преобладающие идеологические установки наших дней побуждают нас отождествлять аутентичность с идентичностью, точнее говоря, сводить первую к последней. Тем не менее, сегодня, на мой взгляд, становится все более очевидным, что идентичность и аутентичность не совпадают.

Тем не менее, сегодня, на мой взгляд, становится все более очевидным, что идентичность и аутентичность не совпадают.

Попросту говоря, быть идентичным означает быть таким же, как кто-то, найти общий знаменатель, который делает меня таким же, как другие люди, которые подпадают под определённую категорию. Быть идентичным, значит, быть таким же. Быть аутентичным означает быть самим собой. Стараться быть искренним, непосредственным, отзывчивым, чутким ко всем нюансам жизненной ситуации, не предавать неповторимость жизни, которая у каждого единственная и, как поется у Булата Окуджавы, «короткая такая».

Вы спрашивали, чем эта проблема важна для меня. Конечно, она много для меня значит. Вы знаете, что мы с супругой пятый год живем в новой для нас стране. Отважились мы на переезд главным образом потому, что проект идентичности, диктуемый кардинально изменившейся ситуацией в нашем родном доме, в Украине, вступил в резкое противоречие с нашим ощущением аутентичности собственного бытия, с нашими жизненными и нравственными ценностями.

не предавать неповторимость жизни, которая у каждого единственная и, как поется у Булата Окуджавы, «короткая такая».

Разумеется, и на новом месте обитания право оставаться собой даётся нам непросто. Впрочем, я думаю, что ситуации такого рода отнюдь не редкость, в них достаточно часто попадают наши современники, пытающиеся самоопределиться в различных культурных, национальных сообществах. Мне кажется, что идентичность и аутентичность следует различать именно в плане жизненной человеческой проблематики, в плане экзистенциального выбора, который может встать перед каждым.

Этимология

«Аутентичный» восходит к греческому authenticуs (autos – «я, сам, тот же самый»), означающий «обладающий авторитетом» или «сделанный своими руками». В латинском языке существует связь этого слова со словами auctor (креативный человек, создатель, творец, обладающий авторитетом), augeo (делать прирост, возрастать) и auctoritas (начало, происхождение, порождение, ответственность, поддержка, власть, влияние, авторитет).

«Идентичный» восходит к idem (тот же самый), identitas в латинском языке означает качество или условие бытия быть тем же самым.

Свобода и непринуждённость

— Можно ли сказать, что аутентичность становится своего рода порождением самотворчества, а идентичность вытекает из творческой способности другого человека, к кому ты лишь примыкаешь, принимая это творчество как свое собственное? Создается впечатление, что идентичность выступает как вторая обработка аутентичности.

— Важно, чтобы грани нашей идентичности не лишали нас возможности аутентичного выбора, — ведь, со своей стороны, аутентичность сама по себе часто возвращает человека к его подлинной идентичности. Это вполне естественно. Если я свободно и непринужденно проявляю себя таким, каков я есть, то уж, наверно, при этом выявляются и какие-то существенные связи, глубинные взаимоотношения, которые соединяют меня с другими людьми. Вообще, мне кажется, счастлив человек, который находит такую человеческую общность, в которой он искренне, непринужденно, безоглядно может чувствовать себя самим собой. Думаю, что такое единство аутентичности и идентичности возможно и к нему стоит стремиться, — лучше всего это, наверное, понимаешь, когда приходится пережить его разрушение.

Вообще, мне кажется, счастлив человек, который находит такую человеческую общность, в которой он искренне, непринужденно, безоглядно может чувствовать себя самим собой. Думаю, что такое единство аутентичности и идентичности возможно и к нему стоит стремиться, — лучше всего это, наверное, понимаешь, когда приходится пережить его разрушение.

Знаете, есть такое жизненное правило — пытаться, насколько это от тебя зависит, в каждый момент своего существования присутствовать целиком в том моменте, в той ситуации, где тебе приходится быть. Не дробить себя, сохранять свою целостность, быть собой в каждый текущий момент своего бытия – ведь только как целостное аутентичное существо человек способен к творчеству, свободе, любви.

Именно как человек, сполна присутствующий в себе самом и живущий своей собственной жизнью, ты достоин любви, достоин того, чтобы кто-то считал тебя другом. Это очень важно для каждого из нас – найти того, кому мы по-настоящему нужны. А по-настоящему мы можем быть кому-то нужны только в своей аутентичности, в своей неповторимой самости, такие, каковы мы есть.

Джонатан Свифт

— В «Путешествии Гулливера» Джонатана Свифта есть известный сюжет про лилипутов, которые десятилетиями вели распри из-за того, с какого конца разбивать яйцо: с тупого или острого. Свифт безусловно гениален, сам принцип противостояния он доводит до абсурда. Но в конце этой притчи есть такая фраза, которая, мне кажется, в нашем разговоре может быть полезна для прояснения того, как нивелировать ненужный конфликт между аутентичностью и идентичностью. Дается такой текст:

«все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее. А какой конец считать более удобным – тупой или острый, это по моему, личное дело верующего».

Остроконечники и тупоконечники решают, как разбивать яйцо

Возможно, в этих словах есть подсказка к тому, что кому удобнее быть аутентичным, пусть будет. Кому больше нравится быть идентичным – то же. Кому как удобнее, но это личное дело каждого.

Кому больше нравится быть идентичным – то же. Кому как удобнее, но это личное дело каждого.

— Знаете, один мой очень давний знакомый, поэт-одессит Витя Мейзерский, выдвигал в этом вопросе третью позицию. Вот, существуют остроконечники, тупоконечники, а ведь могут быть еще и компромиссисты. Интересно, с какого конца они-то разбивают яйцо…

по-настоящему мы можем быть кому-то нужны только в своей аутентичности

Но что действительно стоит за различением идентичности и аутентичности? Когда человек наталкивается на эту проблему? Наталкивается он на неё тогда, когда ему, в частности, приходится выбирать свою позицию в спорах по поводу национальной идентичности и аутентичного поведения в современном мире. Зачастую национальная, религиозная или любая другая идентичность оказывается для нашего современника удобной ширмой, прикрытием, позволяющим всерьез не разбираться с собственными нравственными проблемами, поводом уйти от поиска собственной аутентичности и аутентичных контактов с другими людьми. Хотелось бы ошибиться, но кажется мне, что в нынешнем мире слишком много верующих, для которых вера сводится к вопросу о конфессиональной идентичности, слишком много патриотов, для которых патриотизм сводится к национальной, государственной идентичности, — а за этими ярлыками легко прятать и собственную неискренность, и агрессивность по отношению к тем, кто под вывеску этой идентичности не подпадает. И здесь я вижу одну из болевых точек нашей современности. Поиски своей идентичности часто нас толкают к нетерпимости, непризнанию других.

Хотелось бы ошибиться, но кажется мне, что в нынешнем мире слишком много верующих, для которых вера сводится к вопросу о конфессиональной идентичности, слишком много патриотов, для которых патриотизм сводится к национальной, государственной идентичности, — а за этими ярлыками легко прятать и собственную неискренность, и агрессивность по отношению к тем, кто под вывеску этой идентичности не подпадает. И здесь я вижу одну из болевых точек нашей современности. Поиски своей идентичности часто нас толкают к нетерпимости, непризнанию других.

— Вы упомянули про патриотизм, разговор о котором поднимает нас на более общий уровень, к тому, что роднится с уровнем общечеловеческим. Для вас есть разница между пониманием национализма и патриотизма?

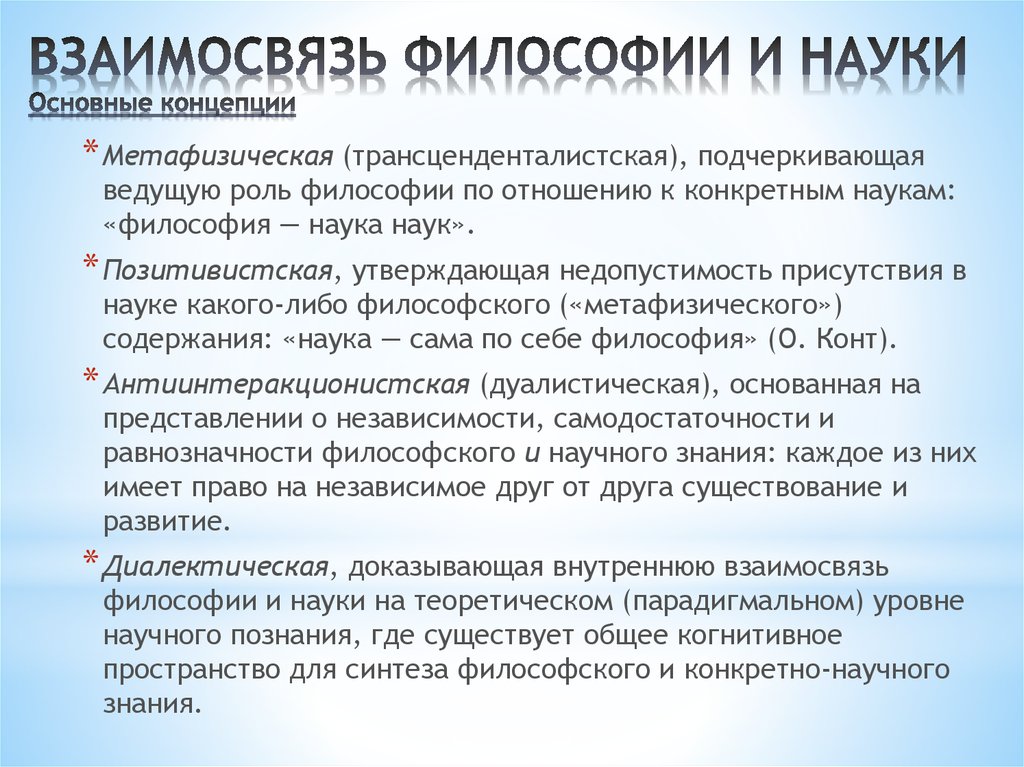

— Да, я вижу существенную разницу между нацией/национализмом, с одной стороны, и родиной/патриотизмом – с другой. Вы знаете, у Фрэнсиса Бэкона есть понятие «идолов», которыми одержим человеческий дух.

Вы знаете, у Фрэнсиса Бэкона есть понятие «идолов», которыми одержим человеческий дух.

Фрэнсис Бэкон

Наиболее опасны, по мысли британского философа, «идолы площади», перед которыми человек, принадлежащий к определённой среде, определённому кругу общения, как бы заранее расположен снять шляпу. Таково для многих в наши дни, например, понятие «миф». Или понятие «нация». Бэкон считал, что задача философии заключается, в частности, в критике такого рода понятий-идолов. Мне представляется важным трезво разобраться в том, что собственно стоит за понятием «нация» для современного сознания. Сам термин «нация» происходит от natio (лат.)– рождаю. Нация у римлян – богиня-покровительница родов. Сейчас, как известно, существует немало подходов к определению «нации»; главное, на чём я хотел бы заострить внимание, — то, что это своего рода понятие-перевертыш. Мы можем воспринимать его в рафинированном конституционно правовом ключе, как принадлежность человека к определенной гражданской общности, которая наделяет его некоторыми правами…

— и некоей идентичности как раз…

— Да. Но в определенных условиях, иногда с какой-то фатальной неизбежностью, смысл этого понятия сдвигается в сторону пресловутых «почвы и крови», в сторону не опосредованной ничем человеческой этничности. И вот сочетание в понятии «нация» его гражданственных коннотаций, с одной стороны, и этничности, которой тоже очень трудно избежать в рамках национального дискурса, с другой, может быть очень опасным, может аккумулировать и оправдывать нетерпимость в человеческих отношениях. То, что нация – понятие амбивалентное, понятие–перевертыш, я думаю, не следует сбрасывать со счета. Как бы мы ни стремились цивилизованно и либерально его рассматривать, о его этнической подкладке забывать нельзя.

Но в определенных условиях, иногда с какой-то фатальной неизбежностью, смысл этого понятия сдвигается в сторону пресловутых «почвы и крови», в сторону не опосредованной ничем человеческой этничности. И вот сочетание в понятии «нация» его гражданственных коннотаций, с одной стороны, и этничности, которой тоже очень трудно избежать в рамках национального дискурса, с другой, может быть очень опасным, может аккумулировать и оправдывать нетерпимость в человеческих отношениях. То, что нация – понятие амбивалентное, понятие–перевертыш, я думаю, не следует сбрасывать со счета. Как бы мы ни стремились цивилизованно и либерально его рассматривать, о его этнической подкладке забывать нельзя.

Что касается сравнения понятий «нация» и «родина»… Не стоит забывать, что понятие «Родина» тоже имеет свою философскую историю. У Алексея Фёдоровича Лосева, которого все знают по другим его работам, есть философская повесть «Жизнь», в которой он писал о понятии «родина», что это одна из величайших категорий человеческого разума. Очень интересно, что в этих своих размышлениях он противопоставлял понятие «родина» понятию «род». Род, коррелирующий с нацией, народом – это как бы физическая общность людей, это их общность по плоти и крови, а родина – та общая субстанция, в которой человек находит свою аутентичность, если вернуться к исходным терминам нашего разговора, своё собирательное духовное «я».

Очень интересно, что в этих своих размышлениях он противопоставлял понятие «родина» понятию «род». Род, коррелирующий с нацией, народом – это как бы физическая общность людей, это их общность по плоти и крови, а родина – та общая субстанция, в которой человек находит свою аутентичность, если вернуться к исходным терминам нашего разговора, своё собирательное духовное «я».

Алексей Лосев

Человек как духовное существо испытывает тоску по родине, нуждается в сознании, памяти, в отношениях, которые сближает его на этой почве с другими людьми. Родину можно понимать очень конкретно, как «малую родину», место, где человек родился, место, где берут начало его жизненные тропы, ведущие в большой мир. Понятие «нация» обособляет – эти люди принадлежат к одной нации, а эти – к другой. «Родина» же – не исключающее, а объемлющее понятие.

Если говорить о моей милой родине, Киеве, то в Киеве рождались и жили люди, принадлежащие к самым разным нациям, народам, религиям. Разные по происхождению, по своей культурной идентичности — украинцы, русские, евреи, поляки, – и всех их сближает то, что их малая родина – Киев.

Разные по происхождению, по своей культурной идентичности — украинцы, русские, евреи, поляки, – и всех их сближает то, что их малая родина – Киев.

Понятие «нация» обособляет… «Родина» же – не исключающее, а объемлющее понятие.

У каждого человека есть такая своя малая родина, и вот, когда мы обращаемся мыслями к своей родине, то ли в высоком, духовном смысле, то ли в самом непритязательном, житейском, камерном её понимании, мы всегда ищем какие-то ниточки, связи, соединяющие нас с самыми разными людьми, которые все суть наши ближние. Когда мы убеждаемся, что у разных людей, разных по воспитанию, национальной принадлежности и т. д., есть общая родина, к которой они сопричастны, — мне кажется, это всегда духовное открытие, это то, что дарит нам тепло, чувство душевной укорененности. В этом смысле, да, «родина» — действительно понятие объединяющее.

Интересно, что в Греции «патриотами» изначально называли приверженцев своих «полисов» — тех или иных небольших городов-государств. То есть патриотизм возникал как качество, которое, прежде всего, характеризует наши отношения к малой нашей родине, а уже потом – к Родине большой. Мне кажется, что патриотизм в большом, государственническом смысле, патриотизм человека, который ощущает свою приверженность к стране, культуре, тогда по-настоящему глубок, когда он начинается с самых простых, аутентичных, ярких впечатлений детства, жизни в своей семье, с первых искорок-вспышек его самосознания. С той ничем не заменимой точки его подлинного присутствия на земле, которые мы можем назвать его малой родиной.

То есть патриотизм возникал как качество, которое, прежде всего, характеризует наши отношения к малой нашей родине, а уже потом – к Родине большой. Мне кажется, что патриотизм в большом, государственническом смысле, патриотизм человека, который ощущает свою приверженность к стране, культуре, тогда по-настоящему глубок, когда он начинается с самых простых, аутентичных, ярких впечатлений детства, жизни в своей семье, с первых искорок-вспышек его самосознания. С той ничем не заменимой точки его подлинного присутствия на земле, которые мы можем назвать его малой родиной.

— Но при этом может появляться и вторая родина…

— Знаете, есть полярные понятия, родина и чужбина, а между ними может быть множество переходных зон. Человек может чувствовать отблески чего-то родного в разных, порой неожиданных для себя местах. Это вообще-то тайна души человеческой, почему для нас какие-то места представляются более родными, чем другие. Да, человек способен, не забывая о своей малой и большой родине, находить всё новые родственные себе пространства в расширяющемся мире, в котором он прокладывает свои пути.

Михаил Пришвин, замечательный писатель, который писал, в основном, о природе, говорил, что для художника и писателя очень важно «с родственным вниманием» относиться ко всему окружающему, вплоть до внечеловеческого мира животных и растений. В этот внечеловеческий мир он тоже должен вносить свою «способность раз-личать»: от-личать одного лесного зверя от другого, одного воробышка от другого…

Михаил Пришвин

Есть что-то в слове «родина» такое, что позволяет нам расширять наше чувство родственности миру. Ещё раз подчеркну: понятие «родина» не ограничивает нас, не противопоставляет нас тому или другому, а наоборот, учит находить родственное в широком круге реальности, которая нас окружает. Но тут есть проблема.

Есть что-то в слове «родина» такое, что позволяет нам расширять наше чувство родственности миру

Родная планетаСовременная жизнь вследствие глобализации, интенсивности информационного обмена такова, что человек все в большей степени должен, казалось бы, ощущать как свою неповторимую уникальную родину всю планету Земля, на которой он обитает. Вроде бы это естественно. Но передается нам это чувство, давайте честно признаемся себе в этом, с большим трудом. Казалось бы, сама жизнь подталкивает к тому, чтобы мы ощущали свою планету как Родину и, ещё острее, как свою малую родину. Мы родом с этой планеты, она у нас единственная и её так легко потерять, но почему-то такое понимание зачастую остается лишь на уровне отвлечённых деклараций. Наше «родственное внимание» к миру, который нас окружает, непросто прокладывает себе дорогу. Хорошо, когда другие страны, люди, народы действительно становятся в чем-то родными и близкими для нас. При том, что мы не забываем, конечно, и того, откуда мы сами родом. И то, и другое является проявлением нашей общей человеческой идентичности.

Вроде бы это естественно. Но передается нам это чувство, давайте честно признаемся себе в этом, с большим трудом. Казалось бы, сама жизнь подталкивает к тому, чтобы мы ощущали свою планету как Родину и, ещё острее, как свою малую родину. Мы родом с этой планеты, она у нас единственная и её так легко потерять, но почему-то такое понимание зачастую остается лишь на уровне отвлечённых деклараций. Наше «родственное внимание» к миру, который нас окружает, непросто прокладывает себе дорогу. Хорошо, когда другие страны, люди, народы действительно становятся в чем-то родными и близкими для нас. При том, что мы не забываем, конечно, и того, откуда мы сами родом. И то, и другое является проявлением нашей общей человеческой идентичности.

Мы родом с этой планеты, она у нас единственная и её так легко потерять

И в этой связи — ещё два слова о понятии «патриотизм». Патриотизм – слово, производное от «patria», «родина». Существует местный патриотизм. Сегодня, произнося это слово, мы чаще думаем о патриотизме в большом смысле, в смысле приверженности к своей стране, своей Родине. На мой взгляд, понятие патриотизма в таком «большом» смысле сейчас у нас чрезмерно милитаризовано. Ведь если мы действительно любим свою родину, нам должно быть больно видеть ее лицо, искаженное гримасой ненависти, нетерпимости, боли. Вот почему настоящий патриотизм в современном мире — это, по моему убеждению, не воинственное стремление, вопреки всему, утвердить интересы своей страны, нации, государства, а действенная воля к миру, поскольку мир – универсальный горизонт общения, который дает человеку, стране, народу единственную и неповторимую возможность быть собой, находить себя в общении с другими. Если мы действительно любим свою родину, малую и большую, мы не можем не желать ей мира, поскольку мир – это то состояние, когда она может развиваться, процветать, оставаться собой, сохранять внутреннюю гармонию. Наш патриотизм должен быть, в конце концов, направлен на достижение мира для нашей родины. И в той мере, в какой мы оказываемся способны разделить чувство совместной причастности судьбам нашей родной и единственной планеты Земля – нам должно быть нестерпимо больно видеть её лицо, искажённое гримасой ненависти и вражды.

На мой взгляд, понятие патриотизма в таком «большом» смысле сейчас у нас чрезмерно милитаризовано. Ведь если мы действительно любим свою родину, нам должно быть больно видеть ее лицо, искаженное гримасой ненависти, нетерпимости, боли. Вот почему настоящий патриотизм в современном мире — это, по моему убеждению, не воинственное стремление, вопреки всему, утвердить интересы своей страны, нации, государства, а действенная воля к миру, поскольку мир – универсальный горизонт общения, который дает человеку, стране, народу единственную и неповторимую возможность быть собой, находить себя в общении с другими. Если мы действительно любим свою родину, малую и большую, мы не можем не желать ей мира, поскольку мир – это то состояние, когда она может развиваться, процветать, оставаться собой, сохранять внутреннюю гармонию. Наш патриотизм должен быть, в конце концов, направлен на достижение мира для нашей родины. И в той мере, в какой мы оказываемся способны разделить чувство совместной причастности судьбам нашей родной и единственной планеты Земля – нам должно быть нестерпимо больно видеть её лицо, искажённое гримасой ненависти и вражды. Есть такое старинное приветствие, его мы находим в разных уголках нашей планеты: «Мир вам» — пожелание состояния мира…

Есть такое старинное приветствие, его мы находим в разных уголках нашей планеты: «Мир вам» — пожелание состояния мира…

Дмитрий Лихачев

Когда-то Дмитрий Сергеевич Лихачев выдвинул лозунг «экологии культуры», сегодня мы почему-то редко о нём вспоминаем. Вполне представима, на мой взгляд, и экология родины – экология родных ландшафтов, мест, где сложилась та или иная человеческая общность. У древних греков слово «этос», от которого произошло название науки этики, означало совместное место обитания, пространство, в котором формируется определенный нравственный характер. Родные места закладывают в нас, так или иначе, нечто, что формирует нас как личность. Поэтому важно хоть что-то из этого родного ландшафта сохранить. В этом плане понятие родины, мне кажется, как раз понятие жизненное, глубокое, о нем стоит размышлять всерьез, поскольку это очень важный исток человеческой аутентичности. Мы можем причислять себя к каким угодно общностям, партиям, группам; в любом случае очень важно хранить память о том, что сделало нас такими, какие мы есть, помнить о наших бабушках и дедушках, семейных традициях, улицах родного города, на которых мы учились ходить.

Проблематика соотношения национального и общечеловеческого вошла в круг моих интересов как философа-этика еще где-то в конце 80-х годов. С тех пор и доныне мне часто приходится сталкиваться с характерным ходом мысли: да, мол, все мы люди, все мы так или иначе принадлежим к человечеству в целом. Но из чего состоит человечество? Можно рассуждать так, что человечество состоит из наций, а уже нации состоят из отдельных индивидов, к этим нациям принадлежащих. Что из этого вытекает? То, что я как индивид лишь в той мере реализую свое человеческое предназначение, в какой воссоздаю свою национальную идентичность, и чем полнее, чем глубже и ярче я выражаю эту свою национальную идентичность, тем больше, значит…

— Я – человечен? (грустно)

— Да. То есть для того, чтобы быть хорошим человеком, нужно быть хорошим украинцем, хорошим евреем, поляком и так далее. Таким образом, путь к общечеловеческим горизонтам для каждого индивида лежит через его национальную принадлежность и национальную идентичность. Это ведь целая жизненная программа. Я должен получать национальное образование, я должен всей душой разделять ценности определённой национальной общности, культивировать в себе её психологические черты, поддерживать её т. н. исторические чаяния и проч. — и лишь таким образом я выхожу на общечеловеческий уровень. Так вот, для меня было и остаётся принципиально важным, что человечество состоит не из наций, так же как оно состоит не из отдельных классов, не из каких-то социальных групп, религиозных или каких-то ещё – человечество состоит из людей. Перед каждым стоит проблема своей собственной человеческой идентичности. И решение этой проблемы мы обретаем вровень с собственной свободой: либо в «почве и крови», в том, что обезличивает человека, тянет его вниз, либо в мире культуры, в мире наших духовных обретений, а дух, как сказано в Евангелии от Иоанна, дышит, где хочет…

Таким образом, путь к общечеловеческим горизонтам для каждого индивида лежит через его национальную принадлежность и национальную идентичность. Это ведь целая жизненная программа. Я должен получать национальное образование, я должен всей душой разделять ценности определённой национальной общности, культивировать в себе её психологические черты, поддерживать её т. н. исторические чаяния и проч. — и лишь таким образом я выхожу на общечеловеческий уровень. Так вот, для меня было и остаётся принципиально важным, что человечество состоит не из наций, так же как оно состоит не из отдельных классов, не из каких-то социальных групп, религиозных или каких-то ещё – человечество состоит из людей. Перед каждым стоит проблема своей собственной человеческой идентичности. И решение этой проблемы мы обретаем вровень с собственной свободой: либо в «почве и крови», в том, что обезличивает человека, тянет его вниз, либо в мире культуры, в мире наших духовных обретений, а дух, как сказано в Евангелии от Иоанна, дышит, где хочет…

человечество состоит не из наций, так же как оно состоит не из отдельных классов, не из каких-то социальных групп, религиозных или каких-то ещё – человечество состоит из людей.

И вот если принять ту точку зрения, что человечество состоит из людей, а каждый человек должен и вправе сам обретать и отстаивать собственную аутентичность, определять смысл собственного бытия, -тогда становится очевидным, что люди как люди могут объединяться в самые разные общности. В зависимости от того, что для человека самое важное в жизни: для кого-то нация, для кого-то его религия, для кого-то определённые культурные традиции. Людей также может действенным и глубоким образом объединять чувство общей родины. Вот общность киевлян, людей, родившихся и живших в Киеве, надышавшихся киевским воздухом – разве это фантом? Существуют также поколенческие общности. Я, например, считаю для себя честью и радостью, что принадлежу к своему поколению – поколению людей, которые вступили в жизнь в светлые 60-е годы, когда перед нами раскрывались все новые горизонты, когда повсеместным было ощущение наступающей весны, распахнутости зовущего вдаль бытия. Мне бы очень хотелось сохранить до конца своих дней чувство принадлежности к этой человеческой общности.

Так что есть человечество, есть люди, есть самые разные общности, которые могут связывать людей между собой. Связывать – плохое слово. Объединять, придавая тем самым некий собирательный смысл жизни отдельных индивидов. В сущности, это большое счастье для людей, что от человеческого индивида, здесь и теперь существующего, к человечеству путей много. И мы различаемся в соответствии с тем, какой из этих путей мы для себя избрали. Поэтому не стоит, мне кажется, навязывать другим людям те пути, которых они не выбирали, нельзя отнимать у другого человека прерогативу свободного жизненного самоопределения. Есть человечество, есть люди, есть разнообразные человеческие общности, и каждый вправе выбирать свой аутентичный путь от собственного «Я» к горизонтам общечеловеческого.

— Прекрасные слова. Спасибо!

МАТЕРИЛЫ ПО ТЕМЕ

Для самостоятельного исследования

Великое восстановление наук. Т.1. — с. 73 — 74 с. 307 — 310

73 — 74 с. 307 — 310

Фрэнсис Бэкон

Читать

Джонатан Свифт

Читать

Алексей Лосев

Читать

Михаил Пришвин

Читать

Дмитрий Лихачев

Читать

Вам может понравиться

02-19-2020

Пульс чуткости

Различение оттенков неслышимого

02-17-2020

Веяние человечности

Философ Виктор Малахов о голосе тонкой тишины

08-20-2019

Огонь жалости

Философ Виктор Малахов о слезном аспекте мира, милующем сердце и очищающем огне души

Курсы на The Virtuoso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

«Судьба, свобода и аутентичность в Игре престолов» (отрывок из книги «Игра престолов и философия»)

В апреле в АСТ выходит переводная книга «Игра престолов и философия» издательства Wiley. Всего в серии около 50 томов по различным явлениям популярной культуры — от кино до музыкальных групп и видеоигр. Ясно, что материал, вынесенный в заголовок, служит для привлечения аудитории, а здесь начинаются проблемы, потому что чем более публика разношерстная, тем сложнее ее впечатлить. Напишешь слишком просто — обвинят в поверхностности, слишком умно — в заумности, будешь пестрить деталями — разочаруются зрители, допустишь ошибку в фактах — заклюют фанаты (да, мы такие!) и т. д. В общем, не появилась еще такая книга, авторы которой не наступили бы на все эти грабли.

Ясно, что материал, вынесенный в заголовок, служит для привлечения аудитории, а здесь начинаются проблемы, потому что чем более публика разношерстная, тем сложнее ее впечатлить. Напишешь слишком просто — обвинят в поверхностности, слишком умно — в заумности, будешь пестрить деталями — разочаруются зрители, допустишь ошибку в фактах — заклюют фанаты (да, мы такие!) и т. д. В общем, не появилась еще такая книга, авторы которой не наступили бы на все эти грабли.

На 350 страницах 20 авторов, преимущественно преподаватели философских факультетов американских вузов, поясняют избранные философские идеи на материале «Игры престолов». Книга вышла в США незадолго до старта второго сезона, поэтому бо́льшая часть эссе не выходит за пределы сюжета первого сезона. Обращаясь к ПЛИО, авторы, даже если читали книги, часто ссылаются именно на сериал, справедливо полагая, что его аудитория шире. С другой стороны, они, по крайней мере, имеют научную степень и, надо полагать, ориентируются если не в ПЛИО, то в философии — в отличие от авторов другого сборника эссе (написанных преимущественно блогерами и журналистами, зато фанатами ПЛИО).

Издательство АСТ любезно позволило нам выбрать любое эссе для ознакомления читателей, чтобы вы могли сами решить, насколько вам интересен формат сборника. Ниже одно из 20 эссе и перечисление всех рассматриваемых тем.

- Оглавление сборника

- Предисловие. Элио М. Гарсия и Линда Антонссон, стр. 9

- Ворон из дома Уайли (примечание редактора), стр. 13

- Как я умудрился не надеть черное, стр. 14

- Вступление: Зима близко… Ну и что? (Генри Джейкоби), стр. 17

- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Выиграй или умри

- Мейстер Гоббс едет в Королевскую Гавань (Грег Литтманн), стр. 21

- Лгать королю — великий грех (Дон Фоллис), стр. 37

- Правила игры престолов: уроки Макиавелли (Маркус Шульцке), стр. 52

- Война в Вестеросе и теория справедливой войны (Ричард Х. Корриган), стр. 69

- Ричард Х. Корриган

- ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Чего не сделаешь ради любви

Чего не сделаешь ради любви- Зима близко: мрачные поиски счастья в Вестеросе (Эрик Дж. Силвермен), стр. 83

- Смерть лорда Старка: опасность идеализма (Дэвид Хан), стр. 95

- Разная мораль: лорд Эддард Старк и королева Серсея (Альберт Дж. Энглбергер и Александр Хайеке), стр. 108

- Это было бы благодеянием: выбор между жизнью и смертью в Вестеросе и за Узким морем (Мэтью Тедеско), стр. 120

- ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Зима близко

- Лютоволки, варги и упыри: метафизика по-вестеросски (Генри Джейкоби), стр. 135

- Магия, наука и метафизика в «Игре престолов» (Эдвард Кокс), стр. 151

- Ничего ты не знаешь, Джон Сноу: эпистемическое смирение за Стеной (Абрахам П. Шваб), стр. 163

- «Почему мир так несправедлив?»: боги и проблема зла (Ярон Даниель Шоон), стр. 176

- ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Тот, кто выносит приговор, должен сам исполнить его

- Зачем Джоффри быть хорошим, если он уже выиграл трон? (Дэниел Хаас), стр. 193

- Моральная удача Тириона Ланнистера (Кристофер Робишо), стр.

207

207 - Дени среди варваров: культурный релятивизм в «Игре престолов» (Кэтрин Таллманн), стр. 218

- Настоящих рыцарей нет: развенчание рыцарства (Стейси Гоген), стр. 230

- ЧАСТЬ ПЯТАЯ. Коли острым концом

- Судьба, свобода и аутентичность в «Игре престолов» (Майкл Дж. Сигрист), стр. 249

- Водяной плясун по имени никто (Генри Джейкоби), стр. 265

- Чего не сделаешь ради любви: секс, ложь и теория игр (Р. Шеннон Дюваль), стр. 280

- Остановите безумие! Знание, власть и помешательство в «Песни льда и огня» (Чед Уильям Тимм), стр. 295

- Ученые лорды и леди, написавшие сию книгу, стр. 310

Майкл Дж. СИГРИСТ

с сокращениями

Майкл Дж. СИГРИСТ преподает философию в университете Джорджа Вашингтона, в Вашингтоне же. Любовью к фэнтези проникся в четвертом классе, взяв в библиотеке трилогию «Железная башня» местного сочинителя Денниса Маккирнана. Ведет изыскания в области философии разума; пишет также о природе времени и пространства, фатализме и самоопределении.

***

«Зима близко». На протяжении столетий эти слова выражали, возможно, лишь суровое мировоззрение Севера, но по мере развития саги Мартина они приобретают судьбоносное, фаталистическое значение. Идея фатализма в том, что будущее предопределено заранее и изменить его невозможно. Зима близко, с этим ничего не поделаешь. Самое лучшее, что можно сделать, — приготовиться к ней. Назовем теорию предопределенного будущего метафизическим фатализмом*; эта древняя идея благополучно дотянула до наших дней. Все заявления о том, что будущего не изменишь и что некоторым событиям суждено произойти, говорят в пользу метафизического фатализма.

*Философский термин «метафизика» во многом противоположен другому своему значению, означающему область сверхъестественных или духовных явлений. В философии метафизика понимается как познание бытия. Метафизичны, например, все теории пространства, времени и причинности. Метафизический фатализм в настоящем контексте предполагает, что будущее в определенном смысле реально и изменить его невозможно. Ему противостоит, если можно так выразиться, психологический фатализм: чувство пассивности и беспомощности, вызванное сознанием предопределенности будущего. Считается, что метафизический фатализм включает в себя также психологический, но я собираюсь это оспорить в настоящей главе.

В философии метафизика понимается как познание бытия. Метафизичны, например, все теории пространства, времени и причинности. Метафизический фатализм в настоящем контексте предполагает, что будущее в определенном смысле реально и изменить его невозможно. Ему противостоит, если можно так выразиться, психологический фатализм: чувство пассивности и беспомощности, вызванное сознанием предопределенности будущего. Считается, что метафизический фатализм включает в себя также психологический, но я собираюсь это оспорить в настоящей главе.

Попробуем связать понятие фатализма с двумя другими — свободой и аутентичностью — для лучшего понимания драм и судеб героев саги. Многие философы считают фатализм непреодолимым препятствием для человеческой свободы. Если будущее предопределено и изменить его невозможно, то свобода — всего лишь иллюзия. Если же это неверно и мы свободны, то иллюзорен как раз фатализм. Борьбу этих двух постулатов мы наблюдаем на протяжении всей саги Мартина. Похоже, верить можно только в одно из двух — либо в свободу, либо в фатализм, но не является ли и это иллюзией? Нельзя ли верить и в то и в другое?

Свобода быть или не быть

Возьмем историю Дейенерис Таргариен, начавшуюся задолго до первой главы «Игры престолов». Ее отца, безумного короля Эйериса Второго, убил Джейме Ланнистер. Мать Рейелла, бежав из Королевской Гавани с маленьким сыном Визерисом, родила на Драконьем Камне дочь и умерла в родах. Дейенерис и ее брат, единственные наследники дома Таргариенов, растут в изгнании и бедствуют, пока их не берет под крыло загадочный магистр Иллирио Мопатис. Дени при первой нашей встрече с ней — юная девушка, имеющая очень смутное понятие об интригах, в которых, сама того не ведая, играет главную роль. Судьба в этот момент распоряжается Дени без участия ее воли. Ее юный возраст и пол позволяют Иллирио и Визерису устраивать жизнь Дейенерис, не спрашивая согласия, а она плохо понимает, зачем это нужно, не говоря уж о каком-то контроле над их махинациями.

Ее отца, безумного короля Эйериса Второго, убил Джейме Ланнистер. Мать Рейелла, бежав из Королевской Гавани с маленьким сыном Визерисом, родила на Драконьем Камне дочь и умерла в родах. Дейенерис и ее брат, единственные наследники дома Таргариенов, растут в изгнании и бедствуют, пока их не берет под крыло загадочный магистр Иллирио Мопатис. Дени при первой нашей встрече с ней — юная девушка, имеющая очень смутное понятие об интригах, в которых, сама того не ведая, играет главную роль. Судьба в этот момент распоряжается Дени без участия ее воли. Ее юный возраст и пол позволяют Иллирио и Визерису устраивать жизнь Дейенерис, не спрашивая согласия, а она плохо понимает, зачем это нужно, не говоря уж о каком-то контроле над их махинациями.

Верные читатели Мартина знают, что Дени, выходящая из погребального костра кхала Дрого (и воительница, покоряющая Восток) — совсем не та робкая девочка, с которой мы знакомимся в первых главах. Эта поздняя Дейенерис выходит, пожалуй, на первое место в саге: она полностью контролирует свои действия, ведет войну, перекраивает мир, попирает условности и держит ответ только перед собой. При всем при том своей решимостью она обязана именно фатализму и чувствует себя по-настоящему свободной, лишь когда полагает, что действует по воле судьбы. Тандем судьбы и свободы — удел не одних принцесс; зачастую мы интуитивно понимаем, что два эти понятия не столь противоположны, как может показаться на первый взгляд, и пытаемся разгадать свое предназначение, полагая, что эта разгадка сделает нас свободными. Не следует ли нам в этом смысле пойти чуть дальше интуитивного чувства? Может ли предназначение, сделанное помимо нас, стать ключом к чьей-то свободе? Вернемся к Дени: быть может, ее вера в судьбу, благодаря которой она осуществляет свою избранную свободно миссию, все же ошибочна? Или, напротив, ошибочна ее вера в собственную свободу, необходимая, чтобы исполнить волю судьбы?

При всем при том своей решимостью она обязана именно фатализму и чувствует себя по-настоящему свободной, лишь когда полагает, что действует по воле судьбы. Тандем судьбы и свободы — удел не одних принцесс; зачастую мы интуитивно понимаем, что два эти понятия не столь противоположны, как может показаться на первый взгляд, и пытаемся разгадать свое предназначение, полагая, что эта разгадка сделает нас свободными. Не следует ли нам в этом смысле пойти чуть дальше интуитивного чувства? Может ли предназначение, сделанное помимо нас, стать ключом к чьей-то свободе? Вернемся к Дени: быть может, ее вера в судьбу, благодаря которой она осуществляет свою избранную свободно миссию, все же ошибочна? Или, напротив, ошибочна ее вера в собственную свободу, необходимая, чтобы исполнить волю судьбы?

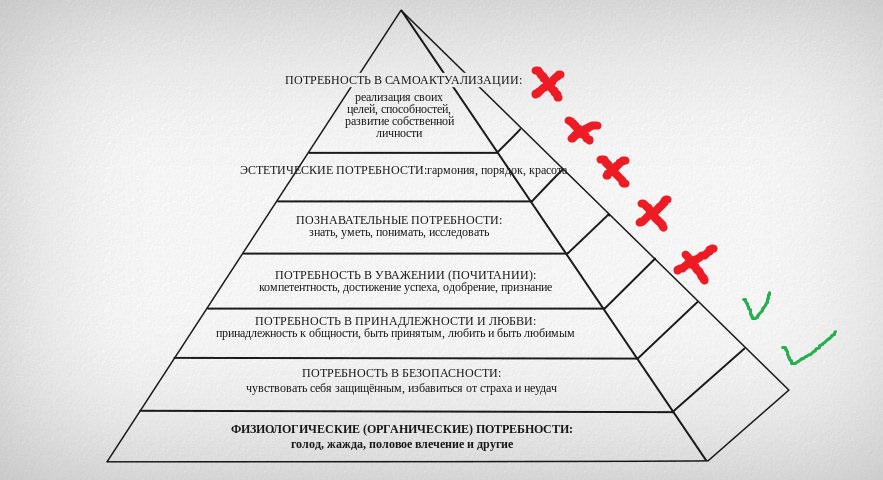

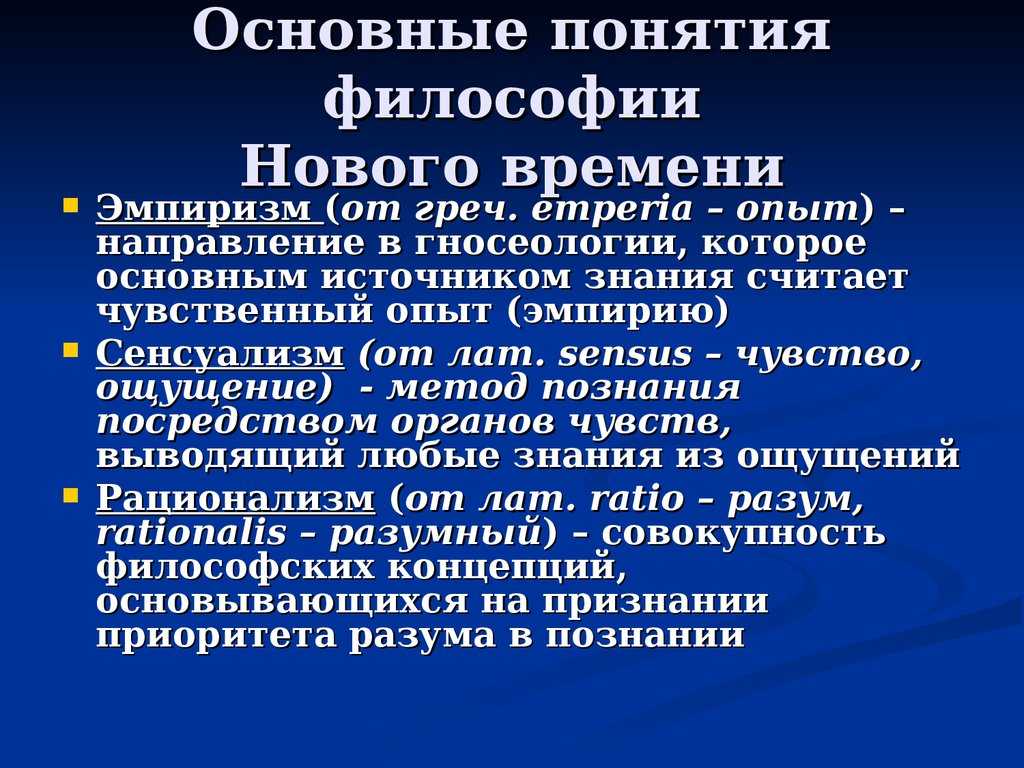

Французский философ Жан-Поль Сартр (1905– 1980) полагал, что человек — единственное существо, «обреченное» быть свободным. Его лозунг «Существование предшествует сущности» [экзистенция предшествует эссенции] дал название представляемой им философской школе: экзистенциализм. Все остальное, помимо человека, обладает сущностью или природой. Именно сущность делает вещи тем, что они есть. Существует, например, очень много видов деревьев, но в каждом из них присутствует нечто, делающее его деревом, — не мистическая «древесность», а ствол, листья, корни, клеточная структура. Сущность, как правило, всего лишь набор соответствующих признаков. Иногда (особенно это относится к артефактам) в него входит цель, которой служит данная вещь; сущность молотка — забивание гвоздей, сущность часов — показ времени.

Все остальное, помимо человека, обладает сущностью или природой. Именно сущность делает вещи тем, что они есть. Существует, например, очень много видов деревьев, но в каждом из них присутствует нечто, делающее его деревом, — не мистическая «древесность», а ствол, листья, корни, клеточная структура. Сущность, как правило, всего лишь набор соответствующих признаков. Иногда (особенно это относится к артефактам) в него входит цель, которой служит данная вещь; сущность молотка — забивание гвоздей, сущность часов — показ времени.

Философы с древности до наших дней пытаются определить сущность человека в надежде, что это поможет раскрыть смысл человеческой жизни. Платон (428–348 до н.э.) полагал, что эта сущность есть разум, и жизнь поэтому следует посвятить размышлениям. Другой древнегреческий философ, Эпикур (341–270 до н.э.), утверждал, по контрасту, что человек стремится к удовольствию подобно другим животным и целью жизни должно быть достижение оптимального количества удовольствий. (Следует указать, что к максимальному количеству Эпикур не стремился — напротив, призывал своих последователей вести воздержанную, скромную жизнь.)

(Следует указать, что к максимальному количеству Эпикур не стремился — напротив, призывал своих последователей вести воздержанную, скромную жизнь.)

В Вестеросе цель или сущность человека определяется его принадлежностью к определенному классу, а также статусом и традициями. Жизненная цель Робба — стать лордом Старком после своего отца Неда. Возможно, он доживет до титула, а возможно, и нет; от него это не зависит. Женщина, с другой стороны, не может править королевством или быть главой дома; Серсея вынуждена ограничиваться ролью регентши при своем сыне Джоффри, а леди Лиза — при своем, лорде Роберте. Серсею этот факт удручает, Арья Старк сознательно борется с установленными для женщин ограничениями, однако пол в этом мире является сущностным признаком. (Бриенна — лишь исключение, подтверждающее общее правило.) Твой статус зависит от того, кем ты родился: нельзя подняться над данным от рождения статусом или опуститься ниже него. Бастард Джон, какими бы ни были его достижения, никогда не станет наследником Винтерфелла*.

*Некоторых персонажей подобный эссенциализм не устраивает. Один из них — Петир Бейлиш, планирующий, насколько это видно из «Пира стервятников», стать главой дома Арренов, если не всего Вестероса. Давос вызывает восхищение многих читателей по тем же причинам: лорд Мандерли в «Танце с драконами» без особых усилий возрождает в нем былого контрабандиста. Джону противостоит другой бастард, Рамси Болтон, чей извращенный нрав делает его нежелательным наследником своего лорда-отца.

Сартр затратил немало труда на борьбу с эссенциализмом. Человек, полагает он, в корне отличается от всего, что имеет сущность — однако, вопреки его эффектному лозунгу, существование не столько предшествует сущности, сколько препятствует ей. Сартр утверждает, что человека определяет только одно: его полная и безграничная свобода быть теми, кто мы есть*. А поскольку мы свободны быть чем угодно, то фактически мы ничто (еще один способ сказать, что у человека нет сущности)**. Никто не является в сущности мужчиной или женщиной, лордом или вассалом; никто не является мыслителем или искателем удовольствий.

*На этом месте вдумчивый читатель должен спросить себя: не значит ли это, что свобода и есть наша сущность, поскольку каждый человек обладает ею? И не признаёт ли тем самым Сартр, что у человека все же есть сущность? Ответить на это можно и «да», и «нет». Желая определить свободу как человеческую сущность, мы можем это сделать, признав, а) что эта сущность отлична от всех других сущностей и б) что могущий быть чем угодно есть на самом деле ничто, а следовательно, и сущности не имеет.

**Этим Сартр не хочет сказать, что человеку всегда удается стать тем, чем он хочет. Ни одному человеку еще не удавалось стать богом, и бессмертия, насколько известно, тоже пока никто не достиг. В своих устремлениях мы добиваемся лишь частичного успеха. «Могу» Сартра следует воспринимать как «могу попытаться, в то время как окружающий мир ограничивает мои шансы на успех».

Откуда Сартру это известно? Абсолютная свобода, говорит он, проявляется в размышлении. Прежде чем предпринять что-нибудь, мы, как правило, обдумываем, зачем это нужно. В эти моменты мы рассматриваем свои мотивы, желания, ситуации, цели, но ничто из этого не может принудить нас к действию. Чтобы действовать, нужно сделать какой-то выбор, и делается он без определенных причин. За каждый свой выбор мы отвечаем лично. Серсея, скажем, могла бы найти для себя множество оправданий: она вынуждена арестовать Неда и заставить его молчать, потому что он может навлечь гибель на дом Ланнистеров и помешать Джоффри стать королем. Однако она ошибается, если думает, что ее личные желания и интересы тут ни при чем. У нее был выбор, и она его сделала.

В эти моменты мы рассматриваем свои мотивы, желания, ситуации, цели, но ничто из этого не может принудить нас к действию. Чтобы действовать, нужно сделать какой-то выбор, и делается он без определенных причин. За каждый свой выбор мы отвечаем лично. Серсея, скажем, могла бы найти для себя множество оправданий: она вынуждена арестовать Неда и заставить его молчать, потому что он может навлечь гибель на дом Ланнистеров и помешать Джоффри стать королем. Однако она ошибается, если думает, что ее личные желания и интересы тут ни при чем. У нее был выбор, и она его сделала.

Свобода проявляется также в определенных состояниях, главное из которых — тревога, или ангст (немецкий термин, часто употребляемый в психологии). Эддард сознаёт, что его согласие стать десницей Роберта может привести к тяжелым последствиям. Он знает, какая судьба постигла его предшественников; то же самое может случиться не только с ним, но и со всем домом Старков. Нам, скорее всего, такое не светит, однако каждый из нас сталкивается с решениями, которые, как мы знаем, откроют для нас одно будущее и закроют другое. Чувство, что от данного решения зависит вся твоя жизнь, — это и есть ангст, который Сартр вслед за Мартином Хайдеггером (о нем мы поговорим позже) толкует не как страх перед внешней угрозой, но как страх самого решения.

Чувство, что от данного решения зависит вся твоя жизнь, — это и есть ангст, который Сартр вслед за Мартином Хайдеггером (о нем мы поговорим позже) толкует не как страх перед внешней угрозой, но как страх самого решения.

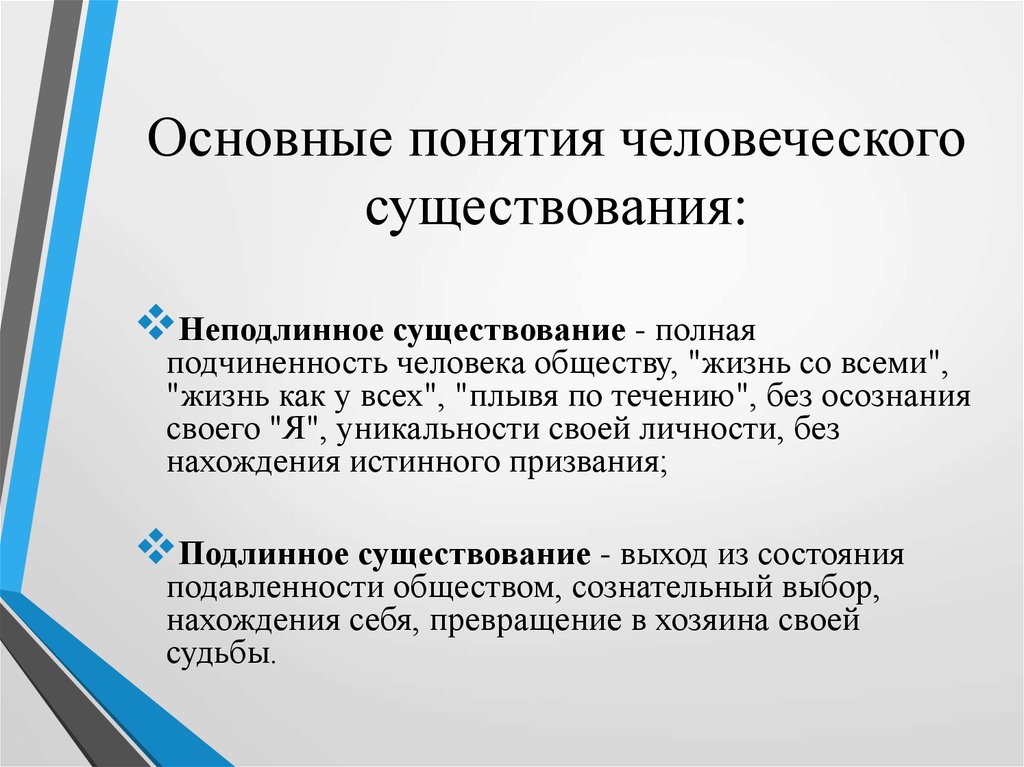

Нед должен решить, что для него важнее — государство или семья. Позже, когда Серсея требует, чтобы он признался в измене, выбор становится еще суровее: семья или честь, которой он не поступался никогда в жизни. Необходимость таких решений, принимаемых в полном сознании того, на что ты идешь, Сартр, опять-таки следуя Хайдеггеру, называет «аутентичностью».

Моменты тревоги, говорит Сартр, выхватывают нас из повседневного существования «отца», «друга», «работника» и так далее, заставляя определять будущее этого существования. Мы можем сделать это как аутентично, так и неаутентично. При неаутентичном выборе включаются силы, которые мы, как полагаем, контролировать не способны — та же судьба. Санса, поставленная перед королем Робертом и принужденная выбирать между женихом и своей семьей, делает выбор в пользу первого. Эта девочка, одна из самых больших удач автора, частенько нас раздражает. Она, вопреки всему, продолжает видеть в Джоффри благородного принца, а в Ланнистерах — доброжелательных покровителей. Ее неаутентичность проявляется, по выражению Сартра, в «дурной вере», в нежелании взять на себя ответственность*. По мнению Сансы, ей только и остается, что дать ложные показания в пользу Джоффри, оболгав неповинного Мику: так она понимает верность своему жениху.

Эта девочка, одна из самых больших удач автора, частенько нас раздражает. Она, вопреки всему, продолжает видеть в Джоффри благородного принца, а в Ланнистерах — доброжелательных покровителей. Ее неаутентичность проявляется, по выражению Сартра, в «дурной вере», в нежелании взять на себя ответственность*. По мнению Сансы, ей только и остается, что дать ложные показания в пользу Джоффри, оболгав неповинного Мику: так она понимает верность своему жениху.

*Здесь следует заметить, что «ответственность» и «ответственность за себя» в терминологии Сартра — два совершенно разных понятия. Просто ответственность навязывает нам внешний мир; Сартр вынужден признать, что она существует, но не имеет над нами власти, если мы сами не позволяем. Однако за себя мы ответственны в полной мере: это единственная подлинная ответственность, которой нельзя избежать.

Аутентичность в этом понимании противостоит фатализму. Смириться с судьбой означает пренебречь принадлежащей тебе свободой. Дейенерис, если эта теория верна, может верить, что ее направляет судьба, но в действительности она все выбирает сама, движимая свободой. Нежелание признать это сделает ее неаутентичной по Сартру.

Нежелание признать это сделает ее неаутентичной по Сартру.

Que Sera, Sera (что будет, то будет)

Судьба часто ассоциируется со справедливостью. Добрых ждет награда, а злых наказание — не в этой жизни, так в будущей, но в книгах Мартина мы такой картины не наблюдаем. Считается, что именно реализм, привитый к фэнтези, и делает их уникальными. В судьбе, как он ее описывает, ничего справедливого нет: она холодна и безжалостна. Мы видим, как гибнут хорошие люди и преуспевают плохие. Но что же тогда, если не высшая справедливость, действует в Вестеросе? Метафизический фатализм ничего не говорит о вселенской морали, он говорит лишь, что будущее определено заранее.

Аристотеля

(384–322 до н.э.) беспокоила отмена человеческой свободы метафизическим фатализмом. В своем труде о логических формах языка он разбирает следующий аргумент в защиту фатализма. Предположим, что кто-то говорит: «Завтра будет морское сражение», а кто-то другой противоречит ему: «Морского сражения завтра не будет» (см. , например, «Категории» и «Об истолковании» Аристотеля). Поскольку второе утверждение есть отрицание первого, одно из них должно быть верным. Отчего это так? Аристотель, первый систематический логик, говорит в другом месте, что всякое утверждение должно быть либо истинным, либо ложным,называя это «принципом двузначности», но ко многим утверждениям это правило неприменимо. Если заявление «завтра будет морское сражение» истинно, его должен подтвердить факт завтрашнего морского сражения. Отсюда следует вывод, что все истинные утверждения должны подтверждаться фактами, о которых в них говорится, но говорить, что в будущем что-то непременно случится, значит подкреплять фатализм. Если то, что завтра будет морское сражение, правда, то оно непременно должно состояться и отменить его невозможно.

, например, «Категории» и «Об истолковании» Аристотеля). Поскольку второе утверждение есть отрицание первого, одно из них должно быть верным. Отчего это так? Аристотель, первый систематический логик, говорит в другом месте, что всякое утверждение должно быть либо истинным, либо ложным,называя это «принципом двузначности», но ко многим утверждениям это правило неприменимо. Если заявление «завтра будет морское сражение» истинно, его должен подтвердить факт завтрашнего морского сражения. Отсюда следует вывод, что все истинные утверждения должны подтверждаться фактами, о которых в них говорится, но говорить, что в будущем что-то непременно случится, значит подкреплять фатализм. Если то, что завтра будет морское сражение, правда, то оно непременно должно состояться и отменить его невозможно.Если этот аргумент верен, с тревогой говорит Аристотель, то человеческой свободы попросту нет: нам не дано влиять на будущее, управлять своей жизнью, отвечать за себя. Во избежание этого Аристотель провозглашает, что утверждения, относящиеся к будущему, правилу двузначности не подлежат. Если кто-то скажет, что завтра, например, будет дождь, по Аристотелю это нельзя считать ни ложным, ни истинным. Можно утешиться тем, что ни одно предсказание будущего не станет ошибочным — но, с другой стороны, правдивым оно тоже не станет.

Если кто-то скажет, что завтра, например, будет дождь, по Аристотелю это нельзя считать ни ложным, ни истинным. Можно утешиться тем, что ни одно предсказание будущего не станет ошибочным — но, с другой стороны, правдивым оно тоже не станет.

Римский политик и оратор Цицерон (106–43 до н.э.) более подробно изложил угрозу, которую метафизический фатализм представляет для нашей свободы. Его концепция получила название «ленивый софизм»: если ты фаталист, тебе незачем что-либо делать. Приведем следующий пример:

- Если Дейенерис суждено править Вестеросом, она будет им править независимо от длительности своего пребывания в Миэрине.

- Следовательно, ее пребывание там не влияет на перспективу ее правления Вестеросом.

- Следовательно, ей незачем покидать Миэрин.

Проблематичность этого рассуждения очевидна: всем ясно, что Дейенерис не сможет править Вестеросом, если останется в Миэрине. Вернувшись к вышесказанному, мы поймем, почему все аргументы, подобные этому, несостоятельны: весьма возможно, что Дейенерис будет править Вестеросом лишь вследствие своего ухода из Миэрина.

Нашим раздумьям, предшествующим действию, философы присвоили термин «практические». Говоря, что данный аргумент или факт имеет практическое значение, мы подразумеваем, что он фигурирует в наших практических выкладках. Ленивый софизм предполагает, что метафизический фатализм также фигурирует в них, — но это, как мы теперь видим, неверно. Из рассмотренных нами аргументов в пользу метафизического фатализма едва ли следует, что наши действия не влияют на будущее: оно фактически является результатом этих действий! Поэтому фатализм не угрожает нашей свободе в понимании Сартра (вспомним, что у Сартра фатализм, используемый как предлог для сохранения «дурной веры», предает свободу анафеме). В этом смысле философ прав: поскольку метафизический фатализм не предполагает практических последствий, было бы «дурной верой» использовать его как предлог к бездействию. Допустим, Джон верит, что Иным никогда не суждено войти в Вестерос — однако, ничего не предпринимая, он поступил бы неправильно. Возможно, судьба подразумевает, что Иные не войдут в Вестерос именно потому, что Джон исполнит свой долг защитника на Стене.

Осуществление судьбы

Здесь перед нами возникает своего рода парадокс. Мы уже поняли, что ошибочно думать о судьбе как о внешней силе, распоряжающейся людьми на свой лад. Судьбу в общем и целом выстраиваем мы сами. Судьба Дени — выйти замуж за кхала Дрого, судьба Джона — надеть черное, но это делают они сами, а не кто-то другой. В то же время метафизический фатализм говорит нам, что есть только одно будущее. С одной стороны, мы сами строим свою судьбу, с другой — существует некий фактор, с которым мы ничего не можем поделать. Какая концепция свободы может стать решением этой проблемы?

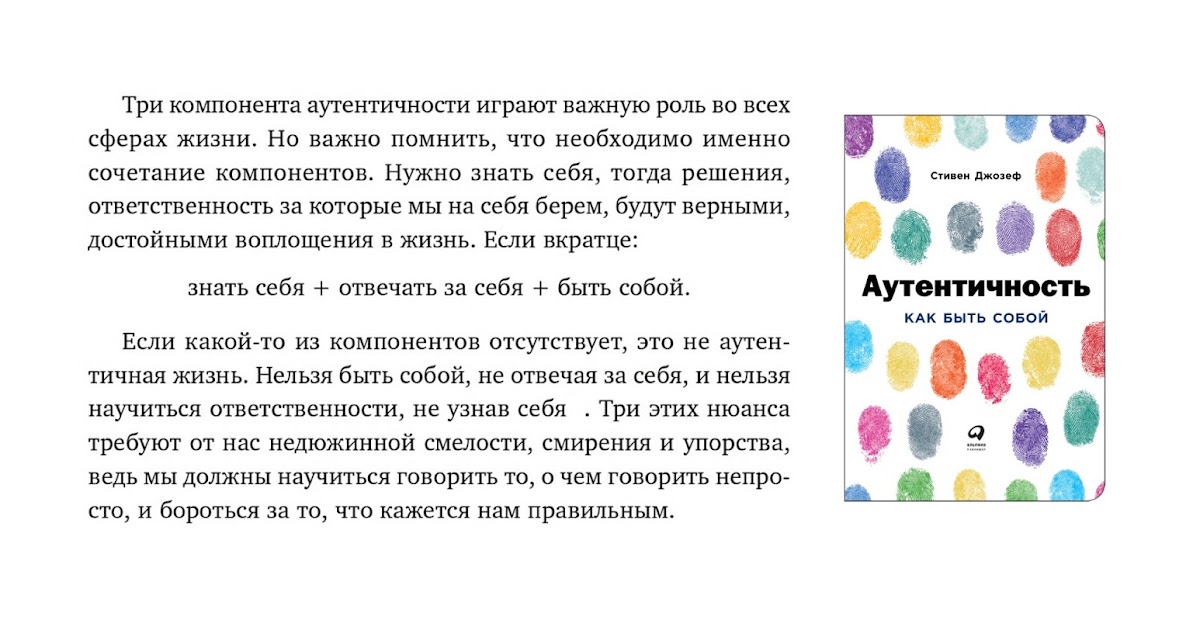

Вернемся к Мартину Хайдеггеру (1889–1976), который первым ввел в философию термин «аутентичность». Обычно это слово означает нечто подлинное как противоположность поддельному. Ни одна копия Льда, меча лорда Эддарда, какой бы точной она ни была, не станет «аутентичным» Льдом.

«Подлинное» в этом смысле следует понимать как уникальное, неповторимое.

Хайдеггер, пользуясь этим общепринятым толкованием, выдвигает альтернативу свободе, понимаемой как автономия. Автономия предполагает контроль — я автономен, если могу контролировать свои действия, не подвергаясь внешнему или внутреннему принуждению, — аутентичность же определяется как принадлежность. (Аутентичность по-немецки Eigentlichkeit; корень этого слова eigen означает «собственный, свойственный», поэтому буквально Eigentlichkeit можно перевести как «свойственность».) Концепция аутентичности служит Хайдеггеру оружием в борьбе со следующей проблемой: если прошлое полностью формирует нас и отвечает за наше будущее, как мы можем быть свободны и распоряжаться собственной жизнью? Думаю, каждый из нас так или иначе сталкивался с этой проблемой: все как будто под контролем, но в то же время мы сознаем, что, случись нам родиться в другое время и в другом месте, мы были бы совсем другими людьми и принимали бы совсем другие жизненные решения. Можно ли сознавать этот факт и полагать при этом, что мы обладаем хоть какой-то свободой, хоть как-то за себя отвечаем?

Автономия предполагает контроль — я автономен, если могу контролировать свои действия, не подвергаясь внешнему или внутреннему принуждению, — аутентичность же определяется как принадлежность. (Аутентичность по-немецки Eigentlichkeit; корень этого слова eigen означает «собственный, свойственный», поэтому буквально Eigentlichkeit можно перевести как «свойственность».) Концепция аутентичности служит Хайдеггеру оружием в борьбе со следующей проблемой: если прошлое полностью формирует нас и отвечает за наше будущее, как мы можем быть свободны и распоряжаться собственной жизнью? Думаю, каждый из нас так или иначе сталкивался с этой проблемой: все как будто под контролем, но в то же время мы сознаем, что, случись нам родиться в другое время и в другом месте, мы были бы совсем другими людьми и принимали бы совсем другие жизненные решения. Можно ли сознавать этот факт и полагать при этом, что мы обладаем хоть какой-то свободой, хоть как-то за себя отвечаем?

Вернемся к моменту, когда Эддард решает: сознаться ему в измене и тем спасти жизнь своих дочерей или сохранить верность принципам, пожертвовав дочерьми? Проницательный читатель с помощью столь талантливого писателя, как Мартин, заранее угадывает ответ. Эддард не раз доказывал, что честь ему дороже высокого положения и самой жизни, но эта честь произрастает из еще более глубокого чувства ответственности. Он понимает, что Арья, Санса и дорогой ему Винтерфелл оказались в опасности из-за его ошибок, что компромисс с властью может предотвратить войну. Всем ясно, что он предпримет, думая, что принесенная в жертву честь поможет исправить дело. Зная характер человека, мы знаем, как он будет действовать. Всякий наш выбор, вопреки мнению Сартра, непосредственно связан с прошлым. Мы — это наша история и, что еще важней, наш характер. Как сказал древнегреческий философ Гераклит (535–475 до н.э.), большим поклонником которого был Хайдеггер, «характер — это судьба».

Эддард не раз доказывал, что честь ему дороже высокого положения и самой жизни, но эта честь произрастает из еще более глубокого чувства ответственности. Он понимает, что Арья, Санса и дорогой ему Винтерфелл оказались в опасности из-за его ошибок, что компромисс с властью может предотвратить войну. Всем ясно, что он предпримет, думая, что принесенная в жертву честь поможет исправить дело. Зная характер человека, мы знаем, как он будет действовать. Всякий наш выбор, вопреки мнению Сартра, непосредственно связан с прошлым. Мы — это наша история и, что еще важней, наш характер. Как сказал древнегреческий философ Гераклит (535–475 до н.э.), большим поклонником которого был Хайдеггер, «характер — это судьба».

Свобода в толковании Хайдеггера не связывается с определенным моментом, а характеризует чью-то жизнь в целом. Эта свобода, в отличие от свободы Сартра, состоит не в разрыве с прошлым, но в осуществлении этого прошлого. Обычно, говорит Хайдеггер, мы существуем в состоянии «повседневности», исполняя роли отца, брата, коллеги, друга и так далее. Наша повседневность распределена между множеством ролей и проектов, из которых лишь немногие согласуются между собой. Братский долг Джона перед Роббом противоречит его долгу перед братством Ночного Дозора: он не может посвятить свою жизнь и тому и другому. Ему приходится выбирать, но выбор не освобождает его ни от одного из обязательств; они остались бы в силе, если бы он даже решил пренебречь ими. Заметим, что Джон, выбирая одно из двух, осуществляет цель, выбранную не им, и в этом смысле выбирает свою судьбу. Джон не по своей воле родился бастардом Старка, и не он постановил, что у черного брата нет семьи кроме Ночного Дозора. Однако, выбирая одну цель в ущерб другой, он выбирает себя и в этом смысле свободен.

Наша повседневность распределена между множеством ролей и проектов, из которых лишь немногие согласуются между собой. Братский долг Джона перед Роббом противоречит его долгу перед братством Ночного Дозора: он не может посвятить свою жизнь и тому и другому. Ему приходится выбирать, но выбор не освобождает его ни от одного из обязательств; они остались бы в силе, если бы он даже решил пренебречь ими. Заметим, что Джон, выбирая одно из двух, осуществляет цель, выбранную не им, и в этом смысле выбирает свою судьбу. Джон не по своей воле родился бастардом Старка, и не он постановил, что у черного брата нет семьи кроме Ночного Дозора. Однако, выбирая одну цель в ущерб другой, он выбирает себя и в этом смысле свободен.

Становление себя

Мы начинали с вопросов, совместимы ли судьба и свобода, отменяет ли фатализм свободу. Интуиция говорит нам, что они могут быть совместимы, что человек освобождается, следуя своей цели и осуществляя свою судьбу. Сложность в том, чтобы найти философское подтверждение этого интуитивного чувства, и мы, пожалуй, находим его у Хайдеггера. На протяжении своей жизни человек становится тем, кто он есть. Борьбу за это становление Хайдеггер называет борьбой за аутентичность. Жизнь предлагает нам ряд несовместимых друг с другом вариантов, каждый из которых мы можем осуществить, — но, чтобы жить аутентично и быть личностью, мы должны выбрать только один. Герои Мартина делают именно это: Дени выбирает борьбу за права дома Таргариенов, Джон — жизнь брата Ночного Дозора, Робб — титул Короля Севера, Тирион твердо намерен быть Ланнистером, хотя его отец, сестра и весь мир против этого. Делая свой выбор, они осуществляют цели и судьбы, которые выбирали не сами.

На протяжении своей жизни человек становится тем, кто он есть. Борьбу за это становление Хайдеггер называет борьбой за аутентичность. Жизнь предлагает нам ряд несовместимых друг с другом вариантов, каждый из которых мы можем осуществить, — но, чтобы жить аутентично и быть личностью, мы должны выбрать только один. Герои Мартина делают именно это: Дени выбирает борьбу за права дома Таргариенов, Джон — жизнь брата Ночного Дозора, Робб — титул Короля Севера, Тирион твердо намерен быть Ланнистером, хотя его отец, сестра и весь мир против этого. Делая свой выбор, они осуществляют цели и судьбы, которые выбирали не сами.

«Стань тем, кто ты есть», — сказал древнегреческий поэт Пиндар (518–438 до н.э.). Как может человек стать тем, чем он уже является? Ответ зависит от того, как он поражает цели, назначенные ему прошлым, историей и характером — то есть судьбой.

Постправда в эпоху аутентичности

В нашей культуре происходит что-то действительно странное. Две, казалось бы, противоречащие друг другу тенденции происходят бок о бок, и никто этого, кажется, не замечает.

Мы живем в эпоху аутентичности. Мы одержимы тем, чтобы быть верными себе, быть подлинными и избегать подделок. Мы говорим нашим детям следовать своим мечтам и следовать своим увлечениям, потому что считаем угнетающим заставлять кого-то работать на работе, противоречащей их истинному «я». Мы отчаянно ищем искренности как в себе, так и в наших лидерах, чтобы мы не могли представить себе ничего более презренного, чем неискренний человек, который предает свои чувства, чтобы сохранить лицо. Более того, нам трудно понять ритуал как нечто большее, чем затхлые, монотонные действия, которые держат нас прикованными к прошлому. Мы ценим романтическую любовь, потому что она возникает из спонтанного, неконтролируемого чувства. Он аутентичен, поскольку не опосредован. Сказать Я люблю тебя , когда на самом деле не чувствуешь, что это значит совершить современный грех — не быть эмоционально прозрачным. Подлинность — это новая культурная валюта.

И все же, несмотря на эту одержимость подлинностью, мы теряем контроль над истиной. Мы живем во времена постмодерна, когда метанарративы прошлого кажутся ограниченными и неубедительными. Критика наших государственных институтов постоянно растет, а уровень общественного доверия снижается. Существует множество теорий заговора, равно как и альтернативные формы медицины, школьного образования и журналистики, иногда называемые на академическом языке термином 9.0005 другие способы узнать . Это относится ко всем областям накопленных знаний. Наука изучается наряду с религией. Основы обоих находятся под атакой. Сомнения и эпистемологическая неуверенность преследуют каждый вопрос, который мы ставим, оставляя нас в вечно зыбучих песках. Все это характеризует эпоху постправды , в которой мы сейчас живем.

Мы живем во времена постмодерна, когда метанарративы прошлого кажутся ограниченными и неубедительными. Критика наших государственных институтов постоянно растет, а уровень общественного доверия снижается. Существует множество теорий заговора, равно как и альтернативные формы медицины, школьного образования и журналистики, иногда называемые на академическом языке термином 9.0005 другие способы узнать . Это относится ко всем областям накопленных знаний. Наука изучается наряду с религией. Основы обоих находятся под атакой. Сомнения и эпистемологическая неуверенность преследуют каждый вопрос, который мы ставим, оставляя нас в вечно зыбучих песках. Все это характеризует эпоху постправды , в которой мы сейчас живем.

Таким образом, озабоченность искренностью и аутентичностью сосуществует наряду с коррозией всех форм коллективной власти — будь то религиозная или научная. Как мы можем понять это?

Эти тенденции на самом деле являются двумя сторонами одной медали, и социология знания может объяснить, почему.

Социология знания: краткое пояснение

Социология знания занимается следующим вопросом: каковы социальные условия познания? Он начинается с предпосылки, что мы приходим к убеждениям, которые мы делаем, в значительной степени из-за нашего социального окружения, и исследует, как определенные условия делают более или менее вероятным то, что мы будем верить в определенные вещи. Социология знания не претендует на истину как таковую. Скорее, это связано с тем, что мы могли бы назвать претензии на знания .

Вот пример: если вы родились и выросли в фундаменталистском христианском сообществе и никогда не сталкивались с какими-либо конкурирующими концепциями религиозной или научной истины, социология знания утверждала бы, что вы гораздо менее склонны сомневаться в учениях своих родителей-фундаменталистов. Потому что — в терминах, ставших известными покойному Питеру Бергеру, — фундаменталистская христианская среда имеет сильных структур правдоподобия . Это означает, что если все, с чем вы сталкиваетесь в своем социальном окружении — ваша семья, друзья, соседи, школьная программа, каникулы и т. д., — укрепляет и поддерживает поддерживаемую вами систему знаний (в данном случае — христианскую фундаменталистскую), то у вас будет гораздо меньше причин сомневаться в его правдоподобии. Наше социальное окружение может либо укреплять наши убеждения, либо подвергать их сомнению, увеличивая или уменьшая вероятность того, что мы будем в них сомневаться. (Вот почему христианские фундаменталисты так беспокоятся о том, чему учат в государственных школах; они понимают основной принцип социологии знания).

Это означает, что если все, с чем вы сталкиваетесь в своем социальном окружении — ваша семья, друзья, соседи, школьная программа, каникулы и т. д., — укрепляет и поддерживает поддерживаемую вами систему знаний (в данном случае — христианскую фундаменталистскую), то у вас будет гораздо меньше причин сомневаться в его правдоподобии. Наше социальное окружение может либо укреплять наши убеждения, либо подвергать их сомнению, увеличивая или уменьшая вероятность того, что мы будем в них сомневаться. (Вот почему христианские фундаменталисты так беспокоятся о том, чему учат в государственных школах; они понимают основной принцип социологии знания).

Социология знания не предполагает, что все утверждения о знании верны. Просто потому, что кто-то с абсолютной уверенностью верит, что, скажем, теория эволюции ложна, это не делает ее таковой. Вместо этого социолога знания интересует понимание социальных процессов, которые позволяют такой личности существовать. Иными словами, социология знания проводит различие между истиной в том виде, в каком она действительно существует и тем, как люди формируют убеждения относительно того, что истинно 9. 0006 . Это различие имеет решающее значение для понимания современного культурного момента.

0006 . Это различие имеет решающее значение для понимания современного культурного момента.

Субъективизм и переход к современности

Социология знания, как и сама социология, возникла вслед за промышленной революцией как средство борьбы с последствиями перехода к современности. Антропологи и социологи предположили, что досовременные общества характеризуются, среди прочего, сильными структурами правдоподобия. Люди, живущие в относительно однородных обществах, где дальние путешествия были редки и трудны, гораздо реже сталкивались с людьми или идеями, которые могли коренным образом изменить их представления о мире. Как пишет Бергер в своих классиках Бездомный разум и Еретический императив , традиционный или домодернистский человек жил судьбоносной жизнью, в которой из-за социальных условий (а не когнитивного дефицита) было гораздо труднее подвергнуть сомнению само собой разумеющееся повседневное. жизнь. Однако с переходом к современности — с ее технологическими достижениями, возросшей мобильностью и поразительным плюрализмом — ситуация изменилась. Согласно Бергеру, процесс модернизации ослабляет структуры правдоподобия, потому что открывает перед нами множество моральных, политических и религиозных вариантов.

Согласно Бергеру, процесс модернизации ослабляет структуры правдоподобия, потому что открывает перед нами множество моральных, политических и религиозных вариантов.

Если мои соседи поклоняются не мне, а другому богу, я с гораздо большей вероятностью усомнюсь в своем собственном; если я влюблюсь в кого-то с отличной от моей политической идеологией, это, вероятно, побудит меня задуматься об основании моих собственных обязательств; и если я увижу, как процветают другие люди, которые организуют свою жизнь таким образом, который полностью противоречит моим убеждениям, я могу начать задаваться вопросом, что они знают такого, чего не знаю я. Это все последствия модернизации.

Конечно, Бергер, писавший в конце 1970-х, не могли предвидеть, насколько глобализация и изобретение интернета активизируют процессы модернизации. Глобализация увеличивает поток людей и культурных ценностей по всему миру, в то время как Интернет увеличивает наше понимание огромного разнообразия человеческой жизни, что серьезно ослабляет структуры правдоподобия. Таким образом, оба подрывают внешние источники авторитета, делая уверенность гораздо более неуловимой.

Таким образом, оба подрывают внешние источники авторитета, делая уверенность гораздо более неуловимой.

Тем не менее, людям требуется определенная эпистемологическая уверенность, чтобы вести свою жизнь. Мы не можем все время быть нерешительными скептиками. Таким образом, Бергер теоретизирует, что по мере развития модернизации люди естественным образом будут искать новые источники эпистемологического авторитета.

Бергер утверждает, что в среде, где структуры правдоподобия слабы, люди, скорее всего, будут идти в пределах для уверенности. То есть они будут основывать свои претензии на знание на личном опыте. Я могу быть не уверен в том, что прочитал в газете, или в том, что сказал мне мой пастор, или в достоверности видео, которое я видел в Интернете, но в чем я могу быть уверен, так это в своем собственном опыте. Я знаю, через что я прошел и что я чувствую, и никто не может отнять это у меня. Поэтому Бергер утверждает, что «модернизация и субъективация — родственные процессы».

Поскольку общие рамки смысла и истины, которые до недавнего времени организовывали наше общество, становятся открытыми для критических сомнений, люди ищут в другом месте эпистемологический авторитет. В свою очередь, личный опыт становится основой и конечным пунктом истины.

Неудивительно, что сегодня мы так озабочены подлинностью. Если личный опыт является основой истины, то человек должен быть верен себе и своему опыту, иначе он живет во лжи. Я могу не согласиться с вами по существу, но пока вы искренни в своем опыте, я мало что могу сказать. Худшее, что я могу вам сказать, это то, что вы лицемерите или неискренни, или что вам лучше быть более искренним в том, кто вы есть на самом деле.

Проблемы с подлинностью

Конечно, хотя эта логика может отражать сегодняшний культурный здравый смысл — учитывая наши социальные условия — это не делает ее верной. Наши субъективные ощущения могут в некоторых случаях быть полезным руководством к действию, но часто они вводят нас в заблуждение. Нет никакой гарантии, что мои чувства и личный опыт совпадут с эмпирической реальностью. У меня может быть определенное представление о природе изменения климата, но научные рецензируемые исследования с гораздо большей вероятностью смогут установить, что происходит на самом деле. Кроме того, просто потому, что человек подлинный, не означает, что он прав. В этом мире много людей, которые остаются верными себе, но при этом глупы и эгоистичны. Наконец, искренность есть добродетель лишь в том случае, если оправданы внутренние чувства, а говорить от души — серьезный порок, если ты мудак.

Нет никакой гарантии, что мои чувства и личный опыт совпадут с эмпирической реальностью. У меня может быть определенное представление о природе изменения климата, но научные рецензируемые исследования с гораздо большей вероятностью смогут установить, что происходит на самом деле. Кроме того, просто потому, что человек подлинный, не означает, что он прав. В этом мире много людей, которые остаются верными себе, но при этом глупы и эгоистичны. Наконец, искренность есть добродетель лишь в том случае, если оправданы внутренние чувства, а говорить от души — серьезный порок, если ты мудак.

Итак, вот наше затруднительное положение: поздняя современность характеризуется слабыми структурами правдоподобия, так что наши общие рамки смысла и истины — религиозные и научные по своей природе — стали еще более подверженными сомнению. Это побуждает нас искать эпистемологическую уверенность внутри, но это только увеличивает дистанцию между нами, тем самым оставляя нас без общих рамок, которые могли бы внести столь необходимые коррективы в наши субъективные чувства.

Путь вперед

Как нам это преодолеть? Многое из этого кажется неизбежным и неизбежным, если только мы не повернем время вспять (что кажется крайне маловероятным и — по целому ряду причин — весьма нежелательным). Что требуется больше, чем когда-либо, так это согласованная коллективная попытка реанимировать те институты и традиции, которые служат оплотом против субъективизма в позднем модерне. Другими словами, хотя мы, возможно, никогда не достигнем той степени уверенности, которую испытывали люди в досовременных обществах (что не обязательно плохо), мы, безусловно, можем сделать так, чтобы одним утверждениям о знании придавалось большее значение, чем другим.

Это в первую очередь работа университета. Академические институты должны быть в авангарде выявления и санкционирования хороших знаний и отличия хорошего от плохого, правды от заговора. То же самое касается СМИ и журналистов. Методологическая строгость и общие стандарты оценки являются основой, на которой должны быть построены прочные современные структуры правдоподобия. Соответственно, те, кто стремится распространять ложь и слухи, должны быть осуждены, а те, кто выдвигает утверждения о знаниях без доказательств, должны быть оспорены.

Соответственно, те, кто стремится распространять ложь и слухи, должны быть осуждены, а те, кто выдвигает утверждения о знаниях без доказательств, должны быть оспорены.

Но государственные учреждения не могут сделать так много. Мы как люди должны подвергать сомнению наши субъективные чувства в свете имеющихся данных. Конечно, личный опыт может быть полезным источником знаний. Но нам нужно научиться отличать случаи, в которых личный опыт авторитетен, от тех, в которых он таковым не является.

Условия поздней современности таковы, что мы, естественно, чувствуем склонность полагаться на наши субъективные чувства, чтобы дать ответы на наши вопросы. Поэтому мы должны быть готовы искать более надежные источники знаний — научных и моральных — для оценки наших импульсов и интуиции. Вот почему так важен диалог с другими (особенно с теми, кто отличается от нас). В наш век аутентичности люди, у которых такие же субъективные чувства, как и у нас, вероятно, будут судить о том, что является аутентичным — и, следовательно, что правильно — так же, как и мы. Вот почему наши общества изобилуют трайбализмом. В конечном счете, искренность по отношению к себе может заставить нас чувствовать себя хорошо, но в конечном итоге это может не служить нашим или обществу наилучшим интересам. Подлинность не является подходящей заменой правде. Вот почему нам нужны внешние по отношению к нам рамки, по которым мы можем жить.

Вот почему наши общества изобилуют трайбализмом. В конечном счете, искренность по отношению к себе может заставить нас чувствовать себя хорошо, но в конечном итоге это может не служить нашим или обществу наилучшим интересам. Подлинность не является подходящей заменой правде. Вот почему нам нужны внешние по отношению к нам рамки, по которым мы можем жить.

Вам понравилась эта статья?

Пожалуйста, поддержите Арео пожертвованием или регулярными взносами. Мы можем быть устойчивыми, динамичными и независимыми только с вашей помощью.

Итого

30

Акции

Связанные темы

- Аутентичность

- Политическая приверженность

- Пост-правда

- Субъективность

Экзистенциализм — Энциклопедия философии Routledge

Тематический

- От

- Гиньон, Чарльз Б.