Читать онлайн «Щегол», Донна Тартт – ЛитРес

© Tay, Ltd. 2013

© А. Завозова, перевод на русский язык, 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2015

Издательство CORPUS ®

* * *

Маме, Клоду

Абсурд не освобождает, он сковывает.

Альбер Камю

Глава первая

Мальчик с черепом

1.

Тогда в Амстердаме мне впервые за много лет приснилась мама. Уже больше недели я безвылазно сидел в отеле, боясь позвонить кому-нибудь или выйти из номера, и сердце у меня трепыхалось и подпрыгивало от самых невинных звуков: звяканья лифта, дребезжания тележки с бутылочками для минибара, и даже колокольный звон, доносившийся из церкви Крейтберг и с башни Вестерторен, звучал мрачным лязганьем, возвещая, будто в сказке, о грядущей погибели. Днем я сидел на кровати, изо всех сил пытаясь разобрать хоть что-то в голландских новостях по телевизору (бесполезно, ведь по-голландски я не знал ни слова), а затем сдавался, садился к окну и, кутаясь в наброшенное на плечи пальто из верблюжьей шерсти, часами глядел на канал: я уезжал из Нью-Йорка в спешке, и вещи, которые я привез с собой, не спасали от холода даже в помещении.

За окном все было исполнено движения и смеха. Было Рождество, мосты через каналы по вечерам посверкивали огоньками, громыхали по булыжным мостовым велосипеды с привязанными к багажникам елками, которые везли румяные damen en heren[1] в развевающихся на ледяном ветру шарфах. Ближе к вечеру любительский оркестр заводил рождественские песенки, которые, хрупко побрякивая, повисали в зимнем воздухе.

Всюду подносы с остатками еды, слишком много сигарет, теплая водка из дьюти-фри. За эти беспокойные дни, проведенные взаперти, я изучил каждый сантиметр своей комнаты, как узник камеру. В Амстердаме я был впервые, города почти не видел, но сама унылая, сквозняковая бессолнечная красота номера остро отдавала Северной Европой – миниатюрная модель Нидерландов, где беленые стены и протестантская прямота мешались с цветастой роскошью, завезенной сюда с Востока торговыми судами. Непростительно много времени я провел, разглядывая пару крохотных картинок маслом, висевших над бюро: на одной крестьяне катались возле церкви на коньках по затянутому льдом пруду, на другой неспокойное зимнее море подбрасывало лодку – картинки для декора, ничего особенного, но я изучал их так, будто в них был зашифрован ключ к самым сокровенным таинствам старых фламандских мастеров. За окном ледяная крупа барабанила по подоконнику и присыпала канал, и хотя занавеси были парчовыми, а ковер мягким, зимний свет нес в себе зябкие ноты 1943 года, года нужды и лишений, слабого чая без сахара и сна на голодный желудок.

За окном ледяная крупа барабанила по подоконнику и присыпала канал, и хотя занавеси были парчовыми, а ковер мягким, зимний свет нес в себе зябкие ноты 1943 года, года нужды и лишений, слабого чая без сахара и сна на голодный желудок.

Рано утром, пока не рассвело, пока не вышел на работу весь персонал и в холле только начинали появляться люди, я спускался вниз за газетами. Служащие отеля двигались и разговаривали еле слышно, скользили по мне прохладными взглядами, будто бы и не замечали американца из двадцать седьмого, который днем не высовывался из номера, а я все убеждал себя, что ночной портье (темный костюм, стрижка ежиком и очки в роговой оправе) в случае чего не будет поднимать шума и уж точно постарается избежать неприятностей.

В “Геральд Трибьюн” о передряге, в которую я попал, не было ни слова, зато эта история была в каждой голландской газете: плотные столбцы иностранного текста мучительно прыгали перед глазами, но оставались за пределами моего понимания. Onopgeloste moord. Onbekende[2]. Я поднялся наверх, залез обратно в кровать (не снимая одежды, ведь в комнате было так холодно) и разложил газеты по покрывалу: фотографии полицейских машин, оцепленное лентами место преступления, невозможно было разобрать даже подписи к фото, и, хотя имени моего вроде бы нигде не было, никак нельзя было понять, есть ли в газетах описание моей внешности или пока они не обнародовали эту информацию.

Onbekende[2]. Я поднялся наверх, залез обратно в кровать (не снимая одежды, ведь в комнате было так холодно) и разложил газеты по покрывалу: фотографии полицейских машин, оцепленное лентами место преступления, невозможно было разобрать даже подписи к фото, и, хотя имени моего вроде бы нигде не было, никак нельзя было понять, есть ли в газетах описание моей внешности или пока они не обнародовали эту информацию.

Комната. Батарея. Een Amerikaan met een strafblad[3]. Оливково-зеленая вода канала.

Из-за того что я мерз, болел и чаще всего не знал, куда себя деть (я и книжку не догадался захватить, не только теплую одежду), большую часть дня я проводил в постели. Ночь, казалось, наступала после полудня.

То и дело – под хруст разбросанных вокруг газет – я засыпал и просыпался, и сны мои по большей части были пропитаны той же бесформенной тревогой, которой кровоточило мое бодрствование: залы суда, лопнувший на взлетной полосе чемодан, моя одежда повсюду и бесконечные коридоры в аэропортах, по которым я бегу на самолет, зная, что никогда на него не успею.

Из-за лихорадки мои сны были странными и до невероятного реальными, и я бился в поту, не зная, какое теперь время суток, но в ту, последнюю, в самую ужасную ночь я увидел во сне маму: быстрое, загадочное видение, будто визит с того света. Я был в магазине Хоби – если совсем точно, в каком-то призрачном пространстве сна, похожем на схематичный набросок магазина, – когда она внезапно возникла позади меня и я увидел ее отражение в зеркале. При виде нее я оцепенел от счастья, это была она, до самой крошечной черточки, до россыпи веснушек; она мне улыбалась, она стала еще красивее, но не старше – черные волосы, забавно вывернутые кверху уголки рта – будто и не сон вовсе, а сущность, которая заполнила всю комнату собственной силой, своей ожившей инаковостью. И, хотя этого мне хотелось больше всего на свете, я знал, что обернуться и взглянуть на нее – значит нарушить все законы ее мира и моего, только так она могла прийти ко мне, и на долгое мгновение наши взгляды встретились в зеркале, но едва мне показалось, что она вот-вот заговорит – со смесью удивления, любви, отчаяния, – как между нами заклубился дым и я проснулся.

2.

Все сложилось бы куда лучше, останься она жива. Но так уж вышло, что она умерла, когда я был еще подростком, и, хотя в том, что произошло со мной после этого, виноват только я, все же, потеряв ее, я потерял и всякий ориентир, который мог бы вывести меня в какую-то более счастливую, более людную, более нормальную жизнь.

Ее смерть стала разделительной чертой: До и После. Спустя столько лет, конечно, это звучит как-то совсем мрачно, но так, как она, меня больше никто не любил.

В ее обществе все оживало, она излучала колдовской театральный свет, так что смотреть на мир ее глазами означало видеть его куда ярче обычного: помню, как мы с ней ужинали в итальянском ресторанчике в Гринич-Виллидж за пару недель до ее смерти и как она ухватила меня за рукав, когда из кухни вдруг вынесли почти что до боли прекрасный праздничный торт с зажженными свечами, как на темном потолке дрожал слабый круг света и как потом торт поставили сиять в центре семейного торжества, как он расцветил лицо старушки и вокруг засверкали улыбки, а официанты отошли назад, сложив руки за спины – самый обычный праздничный ужин в честь дня рождения, на который можно наткнуться в любом недорогом ресторане в даунтауне, который я бы и не запомнил вовсе, не умри она вскоре, но после ее смерти я снова и снова вспоминал его и, наверное, буду вспоминать всю жизнь: кружок свечного света, живая картинка повседневного обычного счастья, которое я потерял вместе с ней.

И еще она была красивой. Это, наверное, уже не так важно, но все-таки: она была красивой. Когда она только-только перебралась в Нью-Йорк из Канзаса, то подрабатывала моделью, хотя так и не смогла преодолеть свою зажатость перед камерой настолько, чтобы добиться успеха, и если способности у нее и были, то на пленке этого не отражалось.

И все же она была целиком, с ног до головы диковинкой. Я не встречал никого, похожего на нее. У нее были черные волосы, белая кожа, которая летом покрывалась веснушками, ярко-синие, полные света глаза, а в скате ее скул читалось такое причудливое смешение дикарства и “Кельтских сумерек”[4], что люди иногда принимали ее за исландку. На самом деле же она была наполовину ирландкой, наполовину чероки, родом из канзасского городка на границе с Оклахомой; она любила смешить меня, говоря про себя “оки-доки”[5], хотя вся была лощеная, нервная, тонкая, будто скаковая лошадь. Ее экзотическая природа на фото, к сожалению, получалась слишком резкой и безжалостной – веснушки спрятаны под слоем тональника, волосы собраны в низкий хвост, будто у благородного мужа из “Повести о Гэндзи”, – и за кадром оставалась вся ее теплота, вся ее веселая непредсказуемость, которую я так любил в ней. По той оцепенелости, которой так и веет от ее фотографий, сразу видно, насколько она не доверяла камере; в ней чувствуется пристальное внимание тигра, который весь схватывается сталью перед прыжком. Но в жизни она была совсем другая. Двигалась она с поразительной быстротой, ее жесты были легкими, внезапными, а сидела она вечно на самом краешке стула, будто какая-то долговязая, изящная болотная птица, которая вот-вот вспорхнет с места и улетит. Я любил сандаловый аромат ее духов, резкий и неожиданный, я любил крахмальный хруст ее рубашки, когда она наклонялась, чтобы поцеловать меня в лоб. Одного ее смеха было достаточно, чтобы бросить все, что делаешь, и помчаться вслед за ней по улице. Куда бы она ни пошла, мужчины исподволь поглядывали на нее, а еще, бывало, пялились на нее так, что я даже немного тревожился.

По той оцепенелости, которой так и веет от ее фотографий, сразу видно, насколько она не доверяла камере; в ней чувствуется пристальное внимание тигра, который весь схватывается сталью перед прыжком. Но в жизни она была совсем другая. Двигалась она с поразительной быстротой, ее жесты были легкими, внезапными, а сидела она вечно на самом краешке стула, будто какая-то долговязая, изящная болотная птица, которая вот-вот вспорхнет с места и улетит. Я любил сандаловый аромат ее духов, резкий и неожиданный, я любил крахмальный хруст ее рубашки, когда она наклонялась, чтобы поцеловать меня в лоб. Одного ее смеха было достаточно, чтобы бросить все, что делаешь, и помчаться вслед за ней по улице. Куда бы она ни пошла, мужчины исподволь поглядывали на нее, а еще, бывало, пялились на нее так, что я даже немного тревожился.

Я виноват в ее смерти. Люди всегда – чуточку чересчур поспешно – принимались уверять меня, что нет, не виноват, конечно же, еще совсем пацан, да кто же знал, ужасная случайность, вот ведь невезуха, да с кем хочешь такое могло случиться, – да, чистая правда, и я не верю ни одному их слову.

Это случилось в Нью-Йорке, 10 апреля, четырнадцать лет назад. (Даже моя рука отдергивается от этой даты, нужно сделать усилие, чтобы записать ее, чтобы заставить ручку коснуться бумаги. Обычный день, который теперь торчит из календаря ржавым гвоздем.)

Если бы день прошел так, как задумывалось, он растаял бы в небе незамеченным, сгинул бы без следа вместе с остатками восьмого школьного года. Что бы я сейчас вспомнил? Да ничего, ну или почти ничего. Но теперь, конечно, сама ткань того утра кажется мне яснее настоящего – до самого промозглого, сырого прикосновения воздуха. Ночью лил дождь – ужасный ливень, магазины были подтоплены, несколько станций метро закрыты, и мы с ней стояли на чавкающем коврике у парадного, пока Золотко – любимый мамин швейцар, который обожал ее, пятился по Пятьдесят седьмой, размахивая рукой и высвистывая такси.

Автомобили рассекали пласты грязной воды, набухшие дождем облака теснились над небоскребами, расступаясь и разъезжаясь, чтобы показать клочки чистого голубого неба, а внизу, на улице, под выхлопными газами воздух был влажным и нежным, как весна.

– Ах, сударыня, и этот занят, – крикнул нам Золотко через уличный рев, уворачиваясь от такси, которое проплыло за угол и погасило огонек. Из всех швейцаров он был самым маленьким: хрупкий, худенький, подвижный кроха, светлокожий пуэрториканец, бывший боксер-легковес.

И хотя лицо у него было одутловатым от алкоголя (иногда в ночную смену он выходил, попахивая дешевым скотчем J&B), сам он был жилистым, мускулистым и проворным – вечно дурачился, вечно выбегал покурить за угол, в холодную погоду прыгал с ноги на ногу и дул на свои затянутые в белые перчатки руки, рассказывал анекдоты на испанском и подкалывал остальных швейцаров.

– Вы сегодня очень торопитесь? – спросил он маму. На бейджике у него было написано “БЕРТ Д.”, но все звали его Золотко, потому что у него был золотой зуб и потому что его фамилия – Де Оро – по-испански означала “золото”.

– Нет-нет, у нас еще куча времени. – Но выглядела она уставшей, а когда принялась перевязывать хлопавший и трепыхавшийся на ветру шарф, руки у нее дрожали.

Золотко, верно, и сам это заметил, потому что глянул на меня (уклончиво прижавшегося к бетонной клумбе перед домом, смотревшего во все стороны, но только не на нее) с легким неодобрением.

– А ты не к метро? – спросил он меня.

– Нет, у нас с ним есть дела, – не слишком убедительно ответила мама, когда поняла, что я не знаю, что сказать. Обычно я не обращал много внимания на ее одежду, но то, как она была одета в то утро (белый тренч, воздушный розовый шарф, черно-белые двухцветные лоуферы), теперь выжжено у меня в памяти так прочно, что мне трудно вспомнить ее в чем-то другом.

Мне было тринадцать. Ненавижу вспоминать, как натянуто мы с ней общались в то утро – настолько, что нашу скованность заметил даже швейцар; будь все по-другому – и мы бы с ней по-дружески болтали, но в то утро нам было нечего сказать друг другу, потому что меня временно отстранили от занятий. Накануне ей позвонили из школы на работу, домой она вернулась злой и молчаливой, а хуже всего – я даже не знал, за что меня исключили, хотя процентов на семьдесят пять был уверен, что мистер Биман по пути из своего кабинета в учительскую выглянул в окно второго этажа ровно в тот самый неподходящий момент, когда я курил на территории школы. (Точнее, видел, как я стоял рядом с Томом Кейблом, пока он курил, что в моей школе практически приравнивалось к курению.) А курение моя мать терпеть не могла. Ее родители – рассказы о которых я обожал слушать и которые совсем нечестно умерли до того, как я успел с ними познакомиться – были милейшими людьми, которые тренировали лошадей, разъезжали по всему Западу и зарабатывали на жизнь разведением лошадей моргановской породы: любители коктейлей и канасты, живчики, которые каждый год ездили на дерби в Кентукки и сигареты держали в серебряных портсигарах по всему дому. Но однажды моя бабка вернулась из конюшен и, переломившись надвое, начала кашлять кровью, поэтому, пока мама была подростком, на крыльце все время стояли кислородные баллоны, а в спальне были наглухо опущены занавеси.

(Точнее, видел, как я стоял рядом с Томом Кейблом, пока он курил, что в моей школе практически приравнивалось к курению.) А курение моя мать терпеть не могла. Ее родители – рассказы о которых я обожал слушать и которые совсем нечестно умерли до того, как я успел с ними познакомиться – были милейшими людьми, которые тренировали лошадей, разъезжали по всему Западу и зарабатывали на жизнь разведением лошадей моргановской породы: любители коктейлей и канасты, живчики, которые каждый год ездили на дерби в Кентукки и сигареты держали в серебряных портсигарах по всему дому. Но однажды моя бабка вернулась из конюшен и, переломившись надвое, начала кашлять кровью, поэтому, пока мама была подростком, на крыльце все время стояли кислородные баллоны, а в спальне были наглухо опущены занавеси.

Но я боялся, и не без причины, что сигарета Тома была только верхушкой айсберга. В школе у меня давно были неприятности. Все началось, а скорее понеслось вниз по наклонной за пару месяцев до этого, когда отец бросил нас с мамой; мы с ней никогда его особенно не любили и в общем-то без него были куда счастливее, но все вокруг приходили в ужас, узнав, как внезапно он исчез (не оставив нам ни денег, ни алиментов, ни обратного адреса), и мои учителя в школе в Верхнем Вест-Сайде так жалели меня, так рвались оказать поддержку и проявить понимание, что мне – ученику-стипендиату – позволяли многое: сдавать работы с опозданием, по два-три раза переписывать контрольные, и на такой вот веревочке, которая вилась месяцами, я ухитрился спустить себя в глубокую дыру.

Поэтому нас обоих – меня и маму – вызвали в школу. “Переговоры” были назначены на одиннадцать тридцать, но поскольку матери пришлось отпроситься с работы на все утро, мы ехали в Вест-Сайд пораньше – позавтракать (и, как я догадывался, серьезно поговорить) и еще купить подарок на день рождения какой-то маминой коллеге. Ночью она до половины третьего сидела за компьютером – монитор высвечивал ее напряженное лицо – и писала письма, пытаясь как-то разгрести дела на время своего отсутствия.

– Не знаю, как вам, – с чувством говорил Золотко моей маме, – но с меня хватит этой весны и этой сырости. Дожди, дожди…

Он поежился, картинно приподнял воротник и взглянул на небо.

– Вроде бы обещали, что к обеду распогодится.

– Знаю, но я уже готов к лету. – Потер ладони одна о другую. – Все уезжают из города, ненавидят лето, жалуются на жару, но я – я птичка тропическая. Чем теплее, тем лучше. Даешь жару! – Захлопал в ладоши, снова попятился вниз по улице. – А что лучше всего – знаете? Это как стихает тут все в июле, все здания сонные, пустые, все уехали, понимаете? – Щелкнул пальцами, такси пронеслось мимо. – Вот тогда у меня каникулы.

– Вот тогда у меня каникулы.

– Но ведь тут на улице зажариться можно. – Мой угрюмый папаша просто ненавидел эту ее черту, ее умение завязывать разговоры с официантками, швейцарами, старыми астматиками из химчистки. – Зимой, по крайней мере, можно еще одну куртку накинуть…

– Эй, разве вы зимой торчите на улице? Говорю вам, тут очень холодно. Неважно, сколько на тебе шапок и сколько курток. Стоишь тут в январе, феврале, а с реки дует ветер. Бррр!

Уставившись на такси, которые пролетали мимо вытянутой руки Золотка, я нервничал и жевал заусенец на большом пальце. Я понимал, что до одиннадцати тридцати ожидание будет сущей пыткой, и изо всех сил старался не дергаться и не спрашивать у матери что-нибудь, что выведет меня на чистую воду. Я не имел ни малейшего понятия о том, что нас с мамой ждет в кабинете директора: от самого слова “переговоры” веяло встречей на высшем уровне, обвинениями и угрозами, и, быть может, – исключением.

Потеря стипендии была бы катастрофой – с тех пор как отец нас бросил, мы были на мели: денег едва хватало на оплату квартиры. Помимо всего прочего, я до ужаса боялся, что мистер Биман каким-то образом узнал, что мы с Томом Кейблом залезли в несколько пустых летних коттеджей, когда я гостил у него в Хэмптонс. Я сказал “залезли”, хоть мы и не вскрывали замков, и ничего не ломали (мать Тома работала агентом по недвижимости, и мы открывали двери запасными ключами, утянутыми из ее офиса). В основном мы залезали в чуланы и рылись в комодах, но кое-что и брали: пиво из холодильника, игры для Xbox, DVD (“Дэнни Цепной Пес” с Джетом Ли) и, в общей сложности, девяносто два доллара – измятые пятерки и десятки из кухонных склянок, россыпи мелочи из комнат со стиральными машинами.

Помимо всего прочего, я до ужаса боялся, что мистер Биман каким-то образом узнал, что мы с Томом Кейблом залезли в несколько пустых летних коттеджей, когда я гостил у него в Хэмптонс. Я сказал “залезли”, хоть мы и не вскрывали замков, и ничего не ломали (мать Тома работала агентом по недвижимости, и мы открывали двери запасными ключами, утянутыми из ее офиса). В основном мы залезали в чуланы и рылись в комодах, но кое-что и брали: пиво из холодильника, игры для Xbox, DVD (“Дэнни Цепной Пес” с Джетом Ли) и, в общей сложности, девяносто два доллара – измятые пятерки и десятки из кухонных склянок, россыпи мелочи из комнат со стиральными машинами.

Стоило мне подумать об этом, как меня начинало подташнивать. С тех пор как я гостил у Тома, прошло уже несколько месяцев, но как бы я ни старался убедить себя, что про дома, куда мы лазили, мистер Биман, конечно же, не знает – да и откуда он мог узнать, – мое воображение билось и металось у меня в голове паническими зигзагами. Я решил, что ни в коем случае не заложу Тома (хотя не был на сто процентов уверен, что он уже не заложил меня), но тогда я оказывался в очень неприятном положении. И как можно было быть таким идиотом? Незаконное проникновение в чужой дом – преступление, людей за это в тюрьму сажают. Всю ночь накануне я промучился без сна, ворочаясь с боку на бок, наблюдая, как зубчатые кляксы дождя шлепают по подоконнику, раздумывая, что же сказать, если все выплывет. Но как я мог оправдаться, если даже не знал, что именно им известно?

И как можно было быть таким идиотом? Незаконное проникновение в чужой дом – преступление, людей за это в тюрьму сажают. Всю ночь накануне я промучился без сна, ворочаясь с боку на бок, наблюдая, как зубчатые кляксы дождя шлепают по подоконнику, раздумывая, что же сказать, если все выплывет. Но как я мог оправдаться, если даже не знал, что именно им известно?

Золотко тяжело вздохнул, опустил руку и попятился назад, к моей матери.

– Невероятно, – сказал он, измученно косясь одним глазом на дорогу. – Весь Сохо затопило, но про это вы, наверное, слыхали, а Карлос говорил, что возле ООН еще несколько улиц запружены.

Я угрюмо смотрел, как толпа рабочих вытекает из городского автобуса – мрачная, как осиный рой. Шансов поймать такси было бы больше, если бы мы с мамой прошли пару кварталов на запад, но мы с ней уже порядочно знали Золотко и понимали: захоти мы ловить машину сами – обидим его. И ровно в ту же секунду – так неожиданно, что мы все аж вздрогнули – такси с зеленым огоньком заскользило прямо к нам, разбрызгивая веером из-под колес пахнущую канализацией воду.

– Осторожно! – крикнул Золотко, отпрыгивая в сторону, когда такси причалило. Тут он заметил, что у мамы нет зонтика.

– Погодите! – бросил он, кинувшись в парадное, где в медном коробе у камина лежала огромная коллекция забытых и потерянных зонтов, которые в дождливую погоду обретали новых хозяев.

– Не надо, – крикнула в ответ мама, пытаясь выудить из сумочки свой крошечный складной красно-белый, как карамелька, зонтик, – не беспокойтесь, Золотко, все есть…

Золотко выпрыгнул обратно на обочину и захлопнул за ней дверь такси. Затем нагнулся и постучал по стеклу.

– Хорошего вам денечка, – сказал он.

3.

Хотелось бы думать, что я человек, не лишенный интуиции (ну а кто себя таковым не считает), поэтому соблазн вписать сюда тень, сгущавшуюся над нашими головами, очень велик. Но в отношении будущего я был слеп и глух, меня волновала и угнетала только предстоящая встреча в школе. Когда я позвонил Тому, чтобы сообщить, что меня временно исключили (пришлось шептать по домашнему телефону, мобильник она отобрала), Том не слишком удивился.

– Слушай, – сказал он, перебив меня, – не тупи, Тео, никто ничего не знает, просто держи пасть на замке, – и добавил, не дав мне вставить ни слова: – Извини, мне пора. – Он бросил трубку.

Я попытался приоткрыть окошко такси, чтобы впустить хотя бы немного воздуха – но куда там. Пахло так, будто на заднем сиденье ребенку меняли грязные подгузники, а может быть, там и в самом деле кто-то обосрался, и вонь потом попытались замаскировать букетом освежителей воздуха с кокосовым ароматом, которые пахли кремом для загара. Сиденья были засаленные, залатанные изолентой и уже почти не пружинили. Любой выступ на дороге – и зубы у меня стучали друг о друга, как религиозные побрякушки, свисавшие с зеркала заднего вида: медальоны, маленький изогнутый меч, кружившийся на пластмассовой цепочке и картинка с бородатым гуру в тюрбане, который пронзительно таращился на заднее сиденье, подняв с благословением руку.

Мы неслись по Парк-авеню, мимо стоявших навытяжку рядов красных тюльпанов. Болливудская попса, убавленная до тихого, почти подсознательного нытья, гипнотически свивалась и посверкивала где-то на самом краю моего сознания. На деревьях только-только начали появляться листья. Разносчики из “Д’Агостино” и “Гристедес”[6] толкали тележки, нагруженные продуктами; измотанные менеджерши на шпильках цокали по тротуарам, таща за собой упирающихся дошкольников; дворник в форменной одежде сметал мусор, выплывший из канав, в совок на длинной ручке; юристы и биржевики выставляли в воздух раскрытые ладони и морщили брови, взглядывая на небо. Пока нас трясло вдоль авеню (мама выглядела жалко и цеплялась за подлокотник), я глядел в окно на диспептичные офисные лица (люди с беспокойными взглядами, одетые в дождевики, мнутся в мрачной уличной толпе, пьют кофе из картонных стаканчиков, говорят по мобильным, искоса поглядывают по сторонам) и изо всех сил старался не думать о бедах, которые меня поджидают: среди них фигурировали суд по делам несовершеннолетних и тюрьма.

Болливудская попса, убавленная до тихого, почти подсознательного нытья, гипнотически свивалась и посверкивала где-то на самом краю моего сознания. На деревьях только-только начали появляться листья. Разносчики из “Д’Агостино” и “Гристедес”[6] толкали тележки, нагруженные продуктами; измотанные менеджерши на шпильках цокали по тротуарам, таща за собой упирающихся дошкольников; дворник в форменной одежде сметал мусор, выплывший из канав, в совок на длинной ручке; юристы и биржевики выставляли в воздух раскрытые ладони и морщили брови, взглядывая на небо. Пока нас трясло вдоль авеню (мама выглядела жалко и цеплялась за подлокотник), я глядел в окно на диспептичные офисные лица (люди с беспокойными взглядами, одетые в дождевики, мнутся в мрачной уличной толпе, пьют кофе из картонных стаканчиков, говорят по мобильным, искоса поглядывают по сторонам) и изо всех сил старался не думать о бедах, которые меня поджидают: среди них фигурировали суд по делам несовершеннолетних и тюрьма.

На Восемьдесят шестой такси вдруг резко повернуло. Мама съехала ко мне и схватила меня за руку – я заметил, что она вспотела и стала бледная как смерть.

Мама съехала ко мне и схватила меня за руку – я заметил, что она вспотела и стала бледная как смерть.

– Укачало? – спросил я, на мгновение позабыв о своих переживаниях. Лицо у нее сделалось несчастное, застывшее – я не раз видел эту гримасу: плотно сжатые губы, блестящий от пота лоб, огромные остекленевшие глаза.

Она хотела было что-то сказать, но тотчас же прижала ладонь ко рту – такси резко затормозило на светофоре, швырнув нас сначала вперед, а затем назад, на спинки сидений.

– Держись, – сказал я, нагнулся и постучал по сальной плексигласовой перегородке – сидевший за рулем сикх в тюрбане аж вздрогнул от неожиданности.

– Эй, – крикнул я в окошечко, – слушайте, мы тут выйдем, ладно?

Сикх – отражаясь в увешанном побрякушками зеркале – внимательно посмотрел на меня.

– Хотите выйти тут?

– Да, пожалуйста.

– Но это не тот адрес, который вы сказали.

– Да, но и здесь сойдет.

Я обернулся: мама – тушь растеклась, лицо измученное – рылась в сумке в поисках бумажника.

– С ней все хорошо? – с сомнением спросил таксист.

– Да-да, нормально, нам просто нужно выйти.

Трясущимися руками мать вытащила несколько мятых и влажных на вид долларов и затолкала их в окошечко. Сикх (смирившись, отвернувшись) взял деньги, а я вылез наружу и придержал маме дверь.

Вылезая из машины, мама слегка споткнулась, и я поймал ее за руку.

– Ты как, нормально? – робко спросил я ее, когда такси умчалось. Мы были в жилой части Пятой авеню, где дома выходят на Центральный парк.

Она глубоко вздохнула, вытерла пот со лба и сжала мою руку.

– Фу-ух, – сказала она, обмахивая лицо ладонью. Лоб у нее по-прежнему блестел, а взгляд оставался немного стеклянным; она напоминала слегка взъерошенную морскую птицу, которую ветром снесло с курса. – Прости, до сих пор подташнивает. Слава богу, что мы выбрались из этого такси. Я в порядке, сейчас продышусь.

Мы стояли на продуваемом ветром углу, а мимо нас текли потоки людей: школьницы в форменных платьях, смеясь, на бегу огибали нас; няньки толкали перед собой громоздкие коляски, в которых сидело по двое, а то и по трое младенцев. Встревоженный папаша адвокатского вида пронесся мимо, как на буксире таща за запястье маленького сына. “Нет, Брейден, – говорил он сыну, который семенил сзади, стараясь за ним поспеть, – так думать нельзя, куда важнее иметь работу, которая тебе нравится…”

Встревоженный папаша адвокатского вида пронесся мимо, как на буксире таща за запястье маленького сына. “Нет, Брейден, – говорил он сыну, который семенил сзади, стараясь за ним поспеть, – так думать нельзя, куда важнее иметь работу, которая тебе нравится…”

Мы отошли в сторону, чтобы увернуться от мыльной воды, которую уборщик выплескивал из ведра на тротуар перед домом, где он мыл полы.

– Слушай, – сказала мама, приложив пальцы к вискам, – мне показалось или в этом такси невероятно…

– Воняло? “Гавайскими тропиками” и детскими какашками?

– Честное слово, – она обмахнулась ладонью, – все было бы ничего, если бы не эти бесконечные рывки и остановки. Все было нормально, и тут меня как накрыло.

– Ну так почему же ты никогда не попросишь сесть спереди?

– Ты говоришь точь-в-точь как твой отец.

Я смущенно отвел взгляд, потому что тоже это расслышал – отзвук его раздражающего всезнайского тона.

– Давай пройдемся до Мэдисон и там сядем где-нибудь, – сказал я.

Я умирал от голода, а там как раз был мой любимый дайнер.

Но, чуть ли не дрожа, с заметно нахлынувшей тошнотой, мать помотала головой.

– Свежий воздух, – кончиками пальцев стерла потеки туши под глазами, – на воздухе так хорошо.

– Конечно, – отозвался я даже слишком быстро, желая ей угодить, – как скажешь.

Я изо всех сил старался быть хорошим, но мама – в полуобморочном состоянии – этот тон расслышала; она пристально поглядела на меня, пытаясь понять, что у меня на уме. (Еще одна наша с ней дурная привычка, появившаяся из-за долгого существования вместе с отцом: мы всегда пытались прочесть мысли друг друга.)

– Что такое? – спросила она. – Ты хочешь куда-то пойти?

– Да нет, совсем нет, – сказал я, делая шаг назад и, забегав глазами от страха: хоть мне и хотелось есть, я чувствовал, что вообще не вправе о чем-либо просить.

– Я сейчас приду в себя. Еще минутку.

– Может быть… – я заморгал, заволновался: чего она хочет, чем ее порадовать? – …Может быть, посидим в парке?

К моему облегчению, она кивнула.

– Решено, – ответила она, как я его называл, “тоном Мэри Поппинс”, – сейчас, продышусь только.

И мы с ней пошли к переходу на Семьдесят девятой улице, мимо топиариев в вычурных кадках и массивных дверей, зашнурованных железом. Свет потускнел до промышленно-серого, а ветер рванул, как пар из чайника. На противоположной стороне улицы, возле парка, художники расставляли мольберты, раскатывали холсты, подкалывали акварели с собора Святого Патрика и Бруклинского моста.

Мы шагали молча. В голове у меня вертелись собственные переживания (звонили ли родителям Тома? И почему я его об этом не спросил?) и завтрак, который я собирался заказать, как только удастся затащить ее в дайнер (омлет с луком, ветчиной и зеленым перцем, а к нему картофель по-домашнему и бекон; мама будет то же, что ест всегда – яйцо-пашот на ржаном тосте и кофе без молока и сахара), поэтому я и не смотрел, куда мы идем, и вдруг понял, что она что-то сказала. Она смотрела не на меня, а куда-то вдаль, через парк; выражение ее лица напомнило мне про тот известный французский фильм, названия которого я не помнил, – там, где, задумчивые люди бродят туда-сюда по улицам в ветреную погоду и много разговаривают, но – никогда друг с другом.

– Что ты сказала? – спросил я, замешкавшись на пару мгновений и затем ускорив шаг, чтобы ее нагнать. – Скажи мне время?..

Она испуганно глянула на меня, как будто и позабыла вовсе, что я шел рядом. Хлопавший на ветру белый тренч подчеркивал ее длинные, как у ибиса, ноги, казалось, она вот-вот расправит крылья и воспарит над парком.

– Скажи мне время, да?

– Ой, – она замерла, а затем помотала головой и засмеялась – своим поспешным, резким, детским смехом. – Нет, я сказала: искажение времени.

Странно, наверное, но я понял, что она имеет в виду, или думал, что понял: дрожь разъединения, потерянные на тротуаре секунды – будто икота исчезнувшего времени, пара кадров, вырезанных из фильма.

– Нет-нет, щенуля, это все потому, что мы тут, – она взъерошила мне волосы, вызвав у меня кривую, смущенную улыбку: щенуля, свое детское прозвище я любил не больше, чем когда мне ерошат волосы, но хоть и чувствовал себя глупо, все-таки обрадовался, что настроение у нее улучшилось. – В этом месте со мной всегда такое творится. Стоит здесь оказаться, и вот мне снова восемнадцать, и я только-только сошла с автобуса.

– В этом месте со мной всегда такое творится. Стоит здесь оказаться, и вот мне снова восемнадцать, и я только-только сошла с автобуса.

– Здесь? – с сомнением переспросил я, разрешая ей держать меня за руку, чего обычно я бы ни за что не позволил. – Странно.

Я знал все о том, как мать только-только перебралась на Манхэттен, тогда еще она жила очень далеко от Пятой авеню – на авеню Би, в комнатке над баром: в подъезде ночевали бомжи, пьяные драки из баров выплескивались на улицы, а сумасшедшая старуха по имени Мо незаконно держала десять или двенадцать кошек на закрытом лестничном пролете, ведущем на крышу.

Она пожала плечами:

– Ну да, но здесь все так же, как и тогда, когда я все это увидела впервые. Временной туннель. В Нижнем Ист-Сайде – сам знаешь, как там вечно все меняется, – я себя чувствую как Рип ван Винкль, все старше и старше. Иногда будто бы просыпаюсь – а за ночь все витрины переделали. Старые рестораны все позакрывались, а на месте химчистки – новый модный бар…

Я хранил вежливое молчание. Она все чаще и чаще заговаривала о течении времени, может быть, потому что приближался ее день рождения. Старовата я для такого, сказала она за пару дней до этого, когда мы с ней обшарили всю квартиру, перетряхнув все диванные подушки и вывернув карманы всех пиджаков и пальто, чтобы наскрести денег для курьера из продуктового.

Она все чаще и чаще заговаривала о течении времени, может быть, потому что приближался ее день рождения. Старовата я для такого, сказала она за пару дней до этого, когда мы с ней обшарили всю квартиру, перетряхнув все диванные подушки и вывернув карманы всех пиджаков и пальто, чтобы наскрести денег для курьера из продуктового.

Она поглубже засунула руки в карманы тренча:

– Давай сюда, здесь потише, – сказала она. Голос ее звучал легко, но взгляд у нее был мутный, было видно, что из-за меня она не выспалась. – Эта часть Парка – одно из немногих мест, где еще можно увидеть, каким этот город был в конце девятнадцатого века. Еще кое-где, в Грамерси и Виллидж. Когда я только приехала в Нью-Йорк, думала, что в этом районе все как будто слеплено из книжек Эдит Уортон, “Фрэнни и Зуи” и “Завтрака у Тиффани”.

– “Фрэнни и Зуи” – это ж Вест-Сайд.

– Да, но я тогда была дура и этого не знала. Я что хочу сказать – по сравнению с Нижним Истом, где бездомные жгли костры в мусорных баках, тут все было совсем по-другому. На выходных тут было просто сказочно – можно было бродить по музею, фланировать в одиночестве по Центральному парку…

На выходных тут было просто сказочно – можно было бродить по музею, фланировать в одиночестве по Центральному парку…

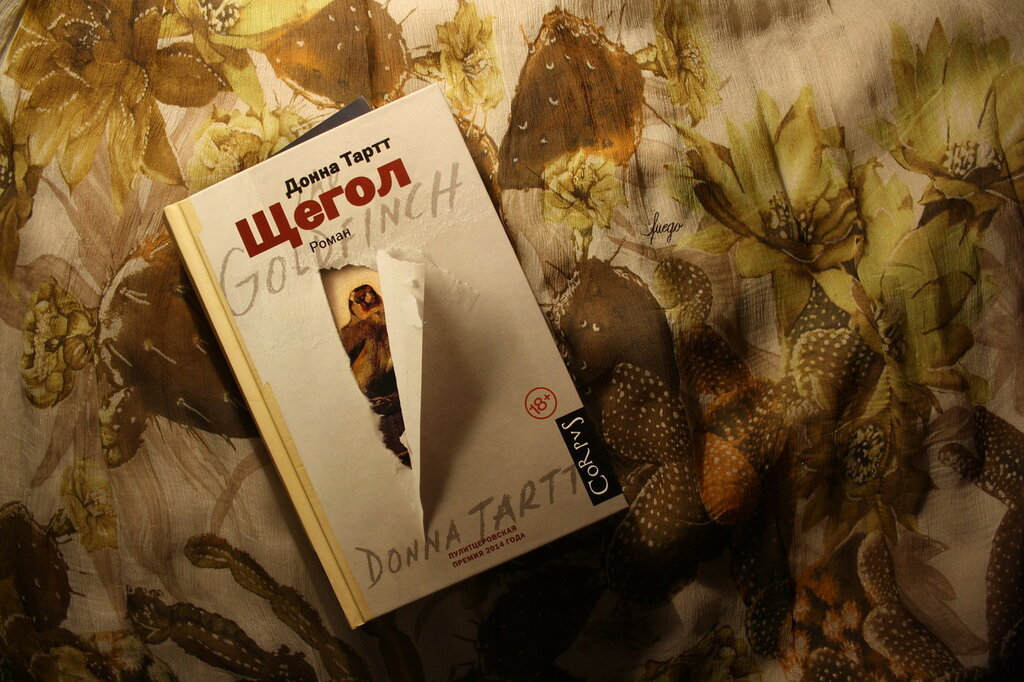

Зачем читать роман Донны Тартт «Щегол»

12 сентября в прокат вышел «Щегол» — экранизация самого известного романа Донны Тартт о мальчике Тео Декере, который теряет мать во время теракта в нью-йоркском музее Метрополитен и становится хранителем старинного полотна Карла Фабрициуса. Тартт работала над ним более десяти лет и сумела создать эпическое литературное полотно, которое современные критики уже причислили к собранию «великих американских романов». Литературный критик Анастасия Завозова, которая перевела «Щегла» на русский язык, по просьбе Правила жизни объяснила, что делает этот роман таким особенным и почему экранизация не смогла справиться с богатым содержанием книги.

Анастасия Завозова

Теги:

литература

Не так давно в американском Правила жизни вышел коллажный репортаж, по большей части состоявший из транскриптов сплетен бывших выпускников одного американского колледжа. Репортаж назывался «Тайная устная история Беннингтона», и он наделал в медийной среде много шуму лишь по одной простой причине: все эти бывшие выпускники беззастенчиво сплетничали об учившейся вместе с ними Донне Тартт.

Репортаж назывался «Тайная устная история Беннингтона», и он наделал в медийной среде много шуму лишь по одной простой причине: все эти бывшие выпускники беззастенчиво сплетничали об учившейся вместе с ними Донне Тартт.

Они все, конечно, пытались в режиме какого-то пристойного вербатима рассказать что-то о литературной среде восьмидесятых, о феномене колледжа, выпускники которого становятся писателями не только в мечтах, и вообще о том условно золотом времени, когда все заедали вдохновение наркотиками, потому что так можно было. Но на самом деле все они говорили примерно об одном: Донна Тартт существует, мы помним ее человеком. Они показывали редкие фото, цитировали ее письма, вспоминали совместные вечеринки, но все равно во всех этих воспоминаниях Тартт выходила персонажем собственного романа: огромный стимпанковский чемодан, вечеринки с мартини, непринужденная андрогинность, отточенный стиль, умеренное ницшеанство, внимание к деталям, любовь к моде, вакханалии в резюме.

Начать, наверное, нужно с того, что при всем обилии маркетинговых козырей у нее в рукаве (всегда накрахмаленном и с запонкой, разумеется) она ими почти не пользуется, как в принципе не пользуется современным медийным пространством, опровергая популярное утверждение о том, что себя в информационном потоке нужно непременно продвигать. Одна девочка не пользовалась инстаграмом (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации), и никто так и не узнал, как она выглядит — в случае с Тартт эта страшилка XXI века не работает. Тартт пишет по книге в десять лет, появляется на людях примерно раз в десять лет тоже — для очередной фотосессии в идеальном костюме мужского кроя, а затем снова исчезает — писать очередной великий роман.

Самый главный писательский талант Тартт — это умение создать полностью трехмерную историю, в которой все расчерчено, выстроено и описано таким образом, чтобы создать у читателя полнейший эффект присутствия в тексте. И в «Щегле» это ее умение достигает каких-то невероятных вершин.

Самый главный писательский талант Тартт — это умение создать полностью трехмерную историю, в которой все расчерчено, выстроено и описано таким образом, чтобы создать у читателя полнейший эффект присутствия в тексте. И в «Щегле» это ее умение достигает каких-то невероятных вершин.Сырым апрельским днем 13-летний Тео Декер с мамой заходят в музей, чтобы скоротать время до головомойки, которая ждет Тео в школе. В музее в это время происходит взрыв, мать Тео погибает, а Тео, чудом оставшись жив, в состоянии шока выносит из музея любимую картину матери, последнее, о чем они говорили перед самым взрывом, — крошечный шедевр голландского художника Карела Фабрициуса «Щегол»…

Как это на самом деле работает?1. Все свои романы Тартт пишет по 10-11 лет (поэтому их пока всего три), и это всякий раз чувствуется в тексте.

2. Романы Тартт почти целиком существуют вне современности. Нет, в «Щегле», допустим, действие происходит в почти точно установленных 2008–2017 годах, но в тексте этого почти не ощущается. Герои Тартт живут в вечном 1850 году: они носят сшитые на заказ костюмы, читают Диккенса, увлекаются не блогингом, а древнегреческим языком или реставрацией старинной мебели, не пользуются соцсетями и вообще всячески стараются отодвинуть от себя современность, спрятаться от нее в мире старых вещей, предметов с историей и книг.

3. Вещи и вообще все предметно-осязаемое в романах Тартт — это то, вокруг чего вообще строится ее писательский стиль. Она описывает комнаты, стулья, столы, картины, одежду, ароматы, внешность, ветер, дождь, воздух, пейзаж, облака с таким въедливым вниманием, что сам текст того же «Щегла» постепенно окружает читателя так же, как потихоньку проступают из небытия все эти вещи.

Цитата: «Хоби, наоборот, словно огромное морское млекопитающее, жил и переваливался в собственном мягком климате, в коричневой тьме чайных и табачных пятен, в доме, где все часы показывали разное время, которое никак не совпадало с привычными часами и минутами, а змеилось вдоль своего же размеренного «тик-так», повинуясь течению этой запруженной антиквариатом заводи, вдали от фабричной, проклеенной эпоксидным клеем версии мира. Он обожал ходить в кино, но телевизора дома не было, он читал старинные романы с форзацами из мраморной бумаги: у него не было сотового, а его компьютер — бесполезный доисторический IBM — был размером с чемодан. В девственной тишине он уходил с головой в работу: гнул паром шпон или прочерчивал стамеской резьбу на ножках столов, и эта его радостная поглощенность делом подымалась из мастерской в дом и рассеивалась по нему, словно зимой — тепло от потрескивающих в печи дров».

В девственной тишине он уходил с головой в работу: гнул паром шпон или прочерчивал стамеской резьбу на ножках столов, и эта его радостная поглощенность делом подымалась из мастерской в дом и рассеивалась по нему, словно зимой — тепло от потрескивающих в печи дров».

4. Подробная детальность и пышная избыточность текстов Тартт напоминают работы литературных «старых мастеров» — от ее любимого Диккенса до Набокова. Например, «Щегол» содержит заметные следы «Дэвида Копперфильда» и «Подлинной жизни Себастьяна Найта» — у Диккенса Тартт берет им обкатанную историю непростого взросления; у Набокова — стилистическую млечность фонарей; у русских классиков в целом (вместо чеховского ружья в романе на стене висит топор Раскольникова) — привычку персонажей глядеться в мрак бытия до завтрака. Но все это вместе неожиданно не выглядит вторичным. Это не секонд-хенд-роман и даже не биоразлагание классики на полезные для нового века составляющие, это роман, продолжающий огромную традицию ненынешнего романного повествования, с долгими зачинами, поворотами сюжета, пейзажными отступлениями и «картинами милой старины».

Самое простое и заезженное, что можно сказать о «Щегле» и что все о нем уже примерно миллион раз сказали, — это назвать его романом диккенсовским. На самом деле, когда говорят «диккенсовский», подразумевают «викторианский», и по структуре своей «Щегол», несмотря на приметы современности вроде Нью-Йорка, Вегаса и отъявленно русской мафии, все равно недалеко ушел от толстых романов, выходивших в XIX веке отдельными сериями в периодических изданиях. Здесь есть мальчик-сирота, огромный город, жестокие родители, девочка-ангел, добрый фей-крестный, неожиданное наследство, загадочная история, разбойники и рождественский завтрак в конце.

Возможно, поэтому, кстати, из «Щегла» вышел бы куда более уместный сериал, нежели экранизация, которая напоминает роман на ускоренной перемотке, двухчасовой буктрейлер к книге, набор оживших иллюстраций к чему-то более огромному.

Но главное отличие книги от фильма — это, разумеется, в том самом объеме, в плотности, которой в романе столько, что фильм неизбежно от этого страдает. То, о чем Тартт, с деталями, с подробностями и никуда не торопясь, рассказывает сто, скажем, страниц, в фильме занимает тридцать секунд и напоминает кусок сайта с кратким содержанием романов из школьной программы: убил старушку и долго мучился, украл картину, но потом положил на место.

И пожалуй, самое важное, что есть в романе и что начисто пропало из экранизации, — это вечная тема романов Тартт, о бесконечном, не поддающемся логическому осознанию ужасе чего-то по-настоящему великого и прекрасного. «Красота — это ужас», — говорят студенты из ее романа «Тайная история», имея в виду, что мы трепещем, преклоняемся в страхе перед тем, что обладает подлинной красотой, и в романе «Щегол» таким условным ужасом становится само искусство. Весь «мыслительный» скелет «Щегла» выстроен вокруг того, как легко, как совершенно магически нас меняет искусство, какой нечеловеческой силой воздействия оно обладает и как порой люди бессильны перед его зовом, как перед зовом сирен. В фильме же картина низведена до уровня объекта, который пропал и который надо бы вернуть, а то как-то нехорошо вышло, и весь трагизм сведен до более понятной утраты главным героем матери, и это если не упрощает всей истории, то убирает из нее всю вот эту многоэтажность и трехмерность, в которую читателя затягивает своим талантом Тартт. Линия красоты остается линией красоты, даже если ее сто раз пропустить через ксерокс, говорит в конце романа Тео его наставник и опекун Хоби, но эту книгу через камеру, как оказалось, все-таки пропустить нельзя.

Линия красоты остается линией красоты, даже если ее сто раз пропустить через ксерокс, говорит в конце романа Тео его наставник и опекун Хоби, но эту книгу через камеру, как оказалось, все-таки пропустить нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какой получилась экранизация «Щегла» Донны Тартт, если не сравнивать ее с книгой

Лучшие книги в духе «Щегла»

12 сентября на экраны по всему миру выходит «Щегол», фильм, основанный на одноименном романе Донны Тартт. Перед премьерой вспоминаем первоисточник и еще 10 книг, оставляющих после прочтения столь же неизгладимое впечатление.

«Щегла» Донна Тартт писала 10 лет. И уже через год

после публикации — в 2014 — получила за него Пулицеровскую премию. Тиражи

в Америке, Европе и России разлетелись мгновенно, книга была названа событием десятилетия,

британский Time включил автора в сотню самых влиятельных людей мира, а кинокомпания Warner

Brothers купила права на экранизацию романа.

«Щегол» начинается с трагедии. Точнее, с воспоминаний о ней. Как и в «Тайной истории» Донны Тартт, конец истории становится ее началом и витки повествования раскручиваются в обратном порядке. В художественном музее, куда зашли на выставку тринадцатилетний Тео Декер и его мать, происходит терракт. Мама Тео погибает, а сам он чудом выбирается из-под развалин, и уносит с собой шедевр голландского мастера «Щегол», который ему вручает умирающий старик. Картина становится для мальчика вечным напоминаем о безграничном горе от потери любимого человека, источником тревоги и множества проблем и, в то же время, безупречным образцом Прекрасного. Детство Теодора закончилось, но взрослым он еще пока не стал. Из Нью-Йорка в Лас-Вегас и Амстердам, по приемным семьям и опекунам возит он с собой «Щегла» как единственный маяк в безжалостном море, как неизменное напоминание о том, что уже не вернуть.

«Щегол» активно экспериментирует с жанром: детективные элементы с похищениями произведений

искусства, перестрелками, погонями чередуются с вязкими и тягостными описаниями наркотических

галлюцинаций и видений, светлым повествованием о первой любви и классическим «романом

воспитания».

Психологический триллер Донны Тартт держит читателя в напряжении с первых же строк, несмотря на неспешность и даже некую флегматичность повествования. Вся история — это рефлексия главного героя, Ричарда Пейпена, о событиях десятилетней давности, толкнувших его и его друзей в бездну.

Оглядываясь назад, Ричард вспоминает свой первый год в колледже, куда приехал изучать греческий язык, историю его отношений с пятью своими соучениками, богатыми, привилегированными, очарованными, как и он, античной историей. Шаг за шагом, день за днем воссоздает он дружбу, которая закончилась убийством…

Тайная история Донна Тартт

12 лет назад Робина, старшего брата Гарриет Клив, нашли повешенным на дереве во дворе

собственного дома. Виновника убийства девятилетнего мальчика так и не нашли, мать Робина

погрузилась в глубокую депрессию, отец — оставил семью, старшая сестра живет словно

во сне, а многочисленные тетушки, инертные, пугливые, погруженные в себя и прошлое,

кажется, отказываются признавать трагедию.

И среди этого топкого безразличия к настоящему, среди почти что культа умершего мальчика, растет бойкая, свирепая, жесткая, дерзкая Гарриет. Ей не было и года, когда умер брат и она совсем его не помнит, но решает, во чтобы то ни стало найти и покарать его убийцу.

Маленький друг Донна Тарт

Майкл Каннингем, без предисловий и отступлений, погружает читателя в сложный внутренний мир своих взрослеющих героев, их первой любви и попыток понять и принять себя такими, какими они являются. Эта книга о молодых, неопытных людях, отчаянно не желающих жить и любить так, как это делали их родители, но не умеющих и не понимающих как осуществить свою мечту. Автор рассказывает о личном, интимном, самом сокровенном — мыслях, чувствах, страхах. Эта история о двух мужчинах и двух женщинах, которые просто хотели любить и быть любимыми. Эта история о желаниях, семье, потерях и приобретениях, жизни, смерти…

Дом на краю света Майкл Каннингем

Почти все, кто читал «Маленькую жизнь» единодушно заявляют, что роман мучителен и прекрасен,

но дальше мнения расходятся. Для одних — это книга о том, что детскую травму невозможно

залечить. Для других — история про дружбу и любовь и про то, что граница между ними

очень тонка и спорна. Для третьих — история преодоления себя и внешнего мира. А еще

для кого-то — это жесткий и откровенный гей-роман.

Для одних — это книга о том, что детскую травму невозможно

залечить. Для других — история про дружбу и любовь и про то, что граница между ними

очень тонка и спорна. Для третьих — история преодоления себя и внешнего мира. А еще

для кого-то — это жесткий и откровенный гей-роман.

Янагихара, полностью исключив из романа любые намеки на годы и реальные исторические события, ставит читателя в пределы очень маленького и очень конкретного мира — эмоционального мира героев. Когда нельзя ничего объяснить внешними событиями, единственное, что остается настоящим, — это сами герои и все, что происходит в их жизни.

Маленькая жизнь Ханья Янагихара

Первый роман Ханьи Янагихары увидел свет в Америке и Европе в 2013 году, но в России вышел лишь в 2018, как раз в момент активного освящения голливудских скандалов о харрасменте в киноиндустрии.

Роман «Люди среди деревьев» представлен как биография ученого Нортона Перины и начинается книга

с газетной заметки о том, что Перину, нобелевского лауреата, который воспитал и дал

образование более чем сорока туземным детям, обвиняют в домогательствах и сексуальном насилии

в отношении его подопечных. Обвинение выдвинул один из повзрослевших мальчиков. Получивший

всего два года срока, Перина решает потратить это время на написание своих мемуаров, как последнего

свидетельства за или против себя.

Обвинение выдвинул один из повзрослевших мальчиков. Получивший

всего два года срока, Перина решает потратить это время на написание своих мемуаров, как последнего

свидетельства за или против себя.

Тема насилия в романе раскрывается со всех сторон. Это не только насилие над зависимыми (детьми), но и насилие над природой (полное уничтожение экосистемы целого острова в результате ажиотажа, вызванного научным открытием Перины), и, наконец, насилие над самим насильником. Не прямое, не физическое, но не менее травматичное.

Янагихара выстраивает свой роман как «историю новости» или скандала: текст начинается газетной публикацией о процессе над Периной и начале тюремного срока и заканчивается сообщением об освобождении ученого. В центральной же части романа автор смешивает два жанра: исповедь и репортаж.

Люди среди деревьев Ханья Янагихара

Роман канадской писательницы Мадлен Тьен «Не говори, что у нас ничего нет» завоевал самую

престижную канадскую литературную награду — премию Гиллера, вошел в шорт-лист Букеровской

премии и был переведен на 18 языков мира.

Это сага о трех поколениях одной семьи, переживших гражданскую войну, японскую оккупацию, культурную революцию, реформы Дэн Сяопина, площадь Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года.

Это роман о трудностях, с которыми сталкиваются иммигранты в чужой стране. Это история Китая, от зарождения Китайской Народной Республики до современного ее состояния: историю, где природа, искусство и культура сплелись с партийной идеологией, бесконечными запретами и жестоким преследованием инакомыслия.

Это книга о любви, судьбе, корнях и музыке. Это философское размышление о следе, который оставляет каждый человек на пути жизни. И все это, парадоксальным образом, будет одной и той же книгой — необычайно поэтической, музыкальной, тонкой и многогранной.

Не говори, что у нас ничего нет Мадлен Тьен

Лето 2008 года застало молодого писателя Маркуса Гольдмана в состоянии паники. Его первый роман

стал абсолютным бестселлером, но прошло почти два года, а Маркус не написал больше

ни строчки. Агент и издатель, знакомые и собственное тщеславие неотрывно преследуют

Маркуса, ожидая следующий шедевр и, в конце концов, молодой писатель обращается

за помощью в своему старому другу и наставнику Гарри Квеберту.

Агент и издатель, знакомые и собственное тщеславие неотрывно преследуют

Маркуса, ожидая следующий шедевр и, в конце концов, молодой писатель обращается

за помощью в своему старому другу и наставнику Гарри Квеберту.

Гарри, конечно, помогает советом, однако применить его на практике Маркус так и не успевает — Квеберта обвиняют в двойном убийстве тридцатилетней давности, ему грозит смертная казнь и Гольдман чувствует себя обязанным помочь другу.

Жоэль Диккер написал бестселлер о написании бестселлера. В его книге больше гениальных романов, чем в какой-либо другой. Он создал, с одной стороны, хитроумный детектив, с другой — пособие для начинающего писателя, с третьей — роман о любви, дружбе, провинциальной Америке и ее жителях.

Правда о деле Гарри Квеберта Жоэль Диккер

Молодой писатель Маркус Гольдман, уже знакомый миру по «Правде о деле Гарри Квеберта», снова готов поведать нам историю.

На этот раз Маркус погружается в тайны своей собственной семьи, исследуя тайны ближайших

родственников. Спустя много лет Маркус будет искать ответ на вопрос, мучающий его всю жизнь:

что же на самом деле случилось в семействе Гольдманов-из-Балтимора? Можно ли было

избежать трагедии, раз и на всегда положившей конец его безмятежной юности?

Спустя много лет Маркус будет искать ответ на вопрос, мучающий его всю жизнь:

что же на самом деле случилось в семействе Гольдманов-из-Балтимора? Можно ли было

избежать трагедии, раз и на всегда положившей конец его безмятежной юности?

Событие, перевернувшее жизнь семьи, Маркус кратко именует на протяжении всего повествования «Драмой», а участвовали в ней сам рассказчик, его кузены Геллель и Вуди и прекрасная соседка, будущая поп-звезда Александра Невилл. Именно внезапная встреча со своей первой любовью и вспыхнувшее желание возродить былые чувства и толкает молодого писателя на расследование жизни своей семьи.

Книга Балтиморов Жоэль Диккер

Нерон Голден с тремя сыновьями переехал на Манхэттен из страны, которую нельзя называть.

Они баснословно богаты, каждый по-своему эксцентричен и имеет столько скелетов в шкафу, что

хватило бы на целое кладбище. Прошлое этих людей окутано тайной, их имена не только

удивляют, но и дают нескончаемые поводы для пересудов и кривотолков. Их зовут

Нероном, Петронием, Апу и Дионисом Голденами. Отец и три его сына, каждый из которых

в чем-то разительно отличается от других и соответствует своему новому имени. Большой

умница и оригинал Петроний, красавец, ведущий светский образ жизни Апу и гуляка,

не определившийся с самоидентификацией Дионис….

Их зовут

Нероном, Петронием, Апу и Дионисом Голденами. Отец и три его сына, каждый из которых

в чем-то разительно отличается от других и соответствует своему новому имени. Большой

умница и оригинал Петроний, красавец, ведущий светский образ жизни Апу и гуляка,

не определившийся с самоидентификацией Дионис….

Рассказывает их историю как-бы сосед, который выполняет при этом весомую роль в их судьбах.. В романе, на первый взгляд повествующем о жизни одной семьи, автор разом забрасывает крючки на множество тем и вопросов, которые волнуют современное общество.

Золотой дом Салман Рушди

История четырех друзей, живущих в Америке, которые познакомились еще в юности, рассказана автором в духе разговорной комедии. Жизненные события, остроумные шутки героев, размышления о смерти и попытки вжиться в новую реальность делают книгу невероятно трогательной.

Между жизнью и сетью Глубокий психологический роман о трудностях коммуникации, поисках себя

и странных превратностях судьбы, помноженных на проблемы эмиграции. А еще

о проникновении в реальную жизнь виртуального мира, в котором общение может быть

ограничено несколькими смайликами, а любовь бывает только по Скайпу. Лара Вапняр сталкивает

в своем романе два мира, каждый из которых имеет свои правила, свои особенности и свои

проблемы. Первый мир — мир реальный, в котором живут четверо друзей, эмигрировавших

из России в Америку, и теперь каждый по-своему строящих свою жизнь. А жизнь эта бьет

ключом и постоянно подкидывает новые испытания и трудности. Поиск работы и денег, встречи

и расставания, недомолвки и ссоры, соперничество и сотрудничество, скрытые мотивы

и подавленные чувства. Фокус повествования пеермещается от одного героя к другому,

позволяя проследить их истории и сделать эти истории максимально личными. В результате

такого подхода достигается полное погружение в сложный, лихо закрученный сюжет романа. Но есть

и второй мир — мир виртуальный, созданный из социальных сетей, интернет переписки,

общения и даже любви при помощи камеры, микрофона и наушников.

А еще

о проникновении в реальную жизнь виртуального мира, в котором общение может быть

ограничено несколькими смайликами, а любовь бывает только по Скайпу. Лара Вапняр сталкивает

в своем романе два мира, каждый из которых имеет свои правила, свои особенности и свои

проблемы. Первый мир — мир реальный, в котором живут четверо друзей, эмигрировавших

из России в Америку, и теперь каждый по-своему строящих свою жизнь. А жизнь эта бьет

ключом и постоянно подкидывает новые испытания и трудности. Поиск работы и денег, встречи

и расставания, недомолвки и ссоры, соперничество и сотрудничество, скрытые мотивы

и подавленные чувства. Фокус повествования пеермещается от одного героя к другому,

позволяя проследить их истории и сделать эти истории максимально личными. В результате

такого подхода достигается полное погружение в сложный, лихо закрученный сюжет романа. Но есть

и второй мир — мир виртуальный, созданный из социальных сетей, интернет переписки,

общения и даже любви при помощи камеры, микрофона и наушников. Здесь каждый пытается казаться

лучше, чем он есть, но при этом удивительным образом максимально идя на контакт,

раскрывая свои самые сокровенные секреты и делясь переживаниями, тем не менее, все дальше

и дальше отдаляется от людей, его окружающих.

Здесь каждый пытается казаться

лучше, чем он есть, но при этом удивительным образом максимально идя на контакт,

раскрывая свои самые сокровенные секреты и делясь переживаниями, тем не менее, все дальше

и дальше отдаляется от людей, его окружающих.

Пока еще здесь Лара Вапняр

«Щегол» Донны Тартт, Мягкая обложка

«Щегол»

Донна Тартт

«Литтл, Браун и компания» Все права защищены © 2013 Donnatt Tartt.

ISBN: 978-0-316-05543-7

ГЛАВА 1

Мальчик с черепом

i.

Еще будучи в Амстердаме, я впервые за много лет увидел во сне свою маму. Я был заперт в своей гостинице больше недели, боялся звонить кому-либо или выходить на улицу; и мое сердце колотилось и трепетало даже от самых невинных звуков: звонка лифта, грохота тележки с мини-баром, даже церковных часов, отбивающих час, де Вестерторен, Крийтберг, темный край лязга, проникнутое сказочным чувством обреченности. Днем я сидел в изножье кровати, пытаясь разобрать новости на голландском языке по телевизору (что было безнадежно, так как я не знал ни слова по-голландски), а когда я сдался, я сидел у окна, глядя на канал с моим пальто из верблюжьей шерсти, накинутым поверх одежды, потому что я уехал из Нью-Йорка в спешке, и вещи, которые я привез, не были достаточно теплыми, даже в помещении.

Днем я сидел в изножье кровати, пытаясь разобрать новости на голландском языке по телевизору (что было безнадежно, так как я не знал ни слова по-голландски), а когда я сдался, я сидел у окна, глядя на канал с моим пальто из верблюжьей шерсти, накинутым поверх одежды, потому что я уехал из Нью-Йорка в спешке, и вещи, которые я привез, не были достаточно теплыми, даже в помещении.

Снаружи царила активность и веселье. Было Рождество, ночью на мостах через каналы мерцали огни; краснощекие dames en heren , развевающиеся на ледяном ветру шарфы, стучали по булыжникам, а к велосипедам сзади были привязаны елки. Днем любительский оркестр играл рождественские гимны, хрупкие и жестяные, которые висели в зимнем воздухе.

Хаотичные подносы для обслуживания номеров; слишком много сигарет; Теплая водка из дьюти фри. В те беспокойные дни взаперти я изучил каждый дюйм комнаты, как заключенный знакомится со своей камерой. Это был мой первый раз в Амстердаме; Я почти ничего не видел в городе, и тем не менее сама комната, в ее унылой, сквозняковой, загорелой красоте, давала острое ощущение Северной Европы, модели Нидерландов в миниатюре: побелка и протестантская честность, смешанные с глубоким крашеная роскошь, привезенная торговыми судами с Востока. Я потратил неоправданно много времени, рассматривая крошечную пару картин маслом в позолоченной рамке, висящих над бюро, одну из которых изображали крестьян, катающихся на коньках по ледяному пруду у церкви, а другую — парусник, плывущий по неспокойному зимнему морю: декоративные копии, ничего особенного. , хотя я изучал их так, как будто они хранили зашифрованный ключ к тайному сердцу старых фламандских мастеров. Снаружи в оконные стекла стучал мокрый снег, над каналом моросил дождь; и хотя парча была богатой, а ковер мягким, все же зимний свет носил холодный оттенок 1943, лишения и аскезы, слабый чай без сахара и голодный до постели.

Я потратил неоправданно много времени, рассматривая крошечную пару картин маслом в позолоченной рамке, висящих над бюро, одну из которых изображали крестьян, катающихся на коньках по ледяному пруду у церкви, а другую — парусник, плывущий по неспокойному зимнему морю: декоративные копии, ничего особенного. , хотя я изучал их так, как будто они хранили зашифрованный ключ к тайному сердцу старых фламандских мастеров. Снаружи в оконные стекла стучал мокрый снег, над каналом моросил дождь; и хотя парча была богатой, а ковер мягким, все же зимний свет носил холодный оттенок 1943, лишения и аскезы, слабый чай без сахара и голодный до постели.

Каждое утро рано утром, пока еще не было темноты, до того, как на дежурство пришли дополнительные клерки и вестибюль начал заполняться, я спускался вниз за газетами. Персонал отеля двигался приглушенными голосами и тихими шагами, глаза скользили по мне холодно, как будто они не совсем видели меня, американца 27 лет, который ни разу не спускался в течение дня; и я пытался убедить себя, что ночной администратор (темный костюм, стрижка под ежик, очки в роговой оправе), вероятно, пойдет на все, чтобы предотвратить неприятности или избежать суеты.

В Herald Tribune не было новостей о моем затруднительном положении, но эта история была во всех голландских газетах, плотными блоками иностранной печати, которые дразняще висели за пределами досягаемости моего понимания. Мурд Онопгелосте. Онбекенде. Я поднялся наверх и снова лег в постель (полностью одетый, потому что в комнате было так холодно) и расстелил на одеяле бумаги: фотографии полицейских машин, пленка с места преступления, даже подписи было невозможно разобрать, и хотя они не у меня не было моего имени, не было никакого способа узнать, есть ли у них описание меня или они скрывают информацию от общественности.

Комната. Радиатор. Een Americaan встретился с een strafblad. Оливково-зеленая вода канала.

Поскольку я был холоден и болен, и большую часть времени не знал, что делать (я забыл взять с собой книгу и теплую одежду), я оставался в постели большую часть дня. Ночь, казалось, наступила посреди дня. Часто — под треск рассыпанных газет — я засыпал и просыпался, и сны мои по большей части были замутнены той же неопределенной тревогой, что просачивалась в часы бодрствования: одежда, разбросанная повсюду, и бесконечные коридоры аэропорта, по которым я бегала за самолетами, которые, как я знала, мне никогда не суждено было сделать.

Благодаря моей лихорадке мне снилось много странных и очень ярких снов, потливость, когда я метался, не зная, день сейчас или ночь, но в последнюю и худшую из этих ночей мне приснилась моя мать: быстрый, таинственный сон, который был больше похож на визит. Я был в магазине Хоби — или, точнее, в каком-то призрачном месте из сна, обставленном как набросок магазина, — когда она внезапно подошла ко мне сзади, и я увидел ее отражение в зеркале. При виде ее меня парализовало от счастья; это была она, вплоть до мельчайших подробностей, самый рисунок ее веснушек, она улыбалась мне, красивее и все же не старше, черные волосы и забавная изгиб губ, не сон, а присутствие, которое наполняло все вокруг. целая комната: ее собственная сила, живая непохожесть. И как бы я ни хотел, я знал, что не могу повернуться, что смотреть на нее прямо значило бы нарушать законы ее мира и моего; она подошла ко мне единственным способом, которым могла, и наши глаза встретились в зеркале на долгое неподвижное мгновение; но как только она, казалось, собиралась заговорить — со смесью веселья, привязанности и раздражения — между нами пронесся пар, и я проснулся.

ii.

Все было бы лучше, если бы она осталась жива. Как бы то ни было, она умерла, когда я был ребенком; и хотя все, что случилось со мной с тех пор, полностью моя вина, все же, когда я потерял ее, я потерял из виду любой ориентир, который мог бы привести меня в какое-то место, более счастливое, к какой-то более многолюдной или близкой по духу жизни.

Ее смерть разделительный знак: до и после. И хотя это печально признавать спустя столько лет, я никогда не встречал никого, кто заставлял бы меня чувствовать себя любимой так, как она. Все ожило в ее компании; она отбрасывала вокруг себя зачарованный театральный свет, так что видеть что-либо ее глазами означало видеть это в более ярких красках, чем обычно, — я помню, как за несколько недель до ее смерти я ужинал с ней поздним ужином в итальянском ресторане в Виллидж, и как она схватила меня за рукав при внезапной, почти мучительной прелести праздничного торта с зажженными свечами, вынесенного процессией из кухни, слабого круга света, колеблющегося на темном потолке, а затем торта, поставленного, чтобы полыхать среди семьи, приукрашивание лица старухи, все вокруг улыбаются, официанты отходят в сторону, заложив руки за спину, — обычный обед в честь дня рождения, который можно увидеть где угодно в недорогом ресторане в центре города, и я уверен, что даже не вспомнил бы его, если бы не она. умерла так скоро после этого, но я думал об этом снова и снова после ее смерти, и, вероятно, я буду думать об этом всю свою жизнь: этот освещенный свечами круг, живая картина повседневного, обыденного счастья, которое было потеряно, когда я потерял ей.

умерла так скоро после этого, но я думал об этом снова и снова после ее смерти, и, вероятно, я буду думать об этом всю свою жизнь: этот освещенный свечами круг, живая картина повседневного, обыденного счастья, которое было потеряно, когда я потерял ей.

Она тоже была красивой. Это почти вторично; но все же она была. Когда она приехала в Нью-Йорк только что из Канзаса, она подрабатывала моделью, хотя ей было слишком неловко перед камерой, чтобы у нее это хорошо получалось; что бы она ни имела, это не воплотилось в кино.

И все же она была полностью собой: редкость. Я не могу припомнить, чтобы когда-либо видел другого человека, который действительно был бы похож на нее. У нее были черные волосы, светлая кожа с веснушками по-летнему, фарфорово-голубые глаза, в которых было много света; а в наклоне ее скул была такая эксцентричная смесь племени и кельтских сумерек, что иногда люди догадывались, что она исландка. На самом деле она была наполовину ирландкой, наполовину чероки из городка в Канзасе, недалеко от границы с Оклахомой; и ей нравилось смешить меня, называя себя Оки, хотя она была такой же лоснящейся, нервной и стильной, как скаковая лошадь. К сожалению, на фотографиях этот экзотический персонаж выглядит чересчур резким и неумолимым — ее веснушки покрыты косметикой, волосы собраны в хвост на затылке, как какой-нибудь дворянин в 9.0031 Сказка о Гэндзи — и что совсем не бросается в глаза, так это ее теплота, ее веселая, непредсказуемая черта, что мне в ней больше всего нравилось. По неподвижности, которую она излучает на фотографиях, ясно, насколько она не доверяла камере; она излучает настороженный, тигриный вид, готовясь к нападению. Но в жизни она была не такой. Она двигалась с захватывающей быстротой, ее жесты были внезапными и легкими, она всегда сидела на краешке стула, словно длинная элегантная болотная птица, готовая вздрогнуть и улететь. Мне нравились ее сандаловые духи, резкие и неожиданные, и мне нравился шорох ее накрахмаленной рубашки, когда она наклонялась, чтобы поцеловать меня в лоб. И ее смеха было достаточно, чтобы вам захотелось бросить то, чем вы занимались, и пойти за ней по улице. Куда бы она ни пошла, мужчины смотрели на нее краем глаза, и иногда они смотрели на нее так, что это меня немного беспокоило.

К сожалению, на фотографиях этот экзотический персонаж выглядит чересчур резким и неумолимым — ее веснушки покрыты косметикой, волосы собраны в хвост на затылке, как какой-нибудь дворянин в 9.0031 Сказка о Гэндзи — и что совсем не бросается в глаза, так это ее теплота, ее веселая, непредсказуемая черта, что мне в ней больше всего нравилось. По неподвижности, которую она излучает на фотографиях, ясно, насколько она не доверяла камере; она излучает настороженный, тигриный вид, готовясь к нападению. Но в жизни она была не такой. Она двигалась с захватывающей быстротой, ее жесты были внезапными и легкими, она всегда сидела на краешке стула, словно длинная элегантная болотная птица, готовая вздрогнуть и улететь. Мне нравились ее сандаловые духи, резкие и неожиданные, и мне нравился шорох ее накрахмаленной рубашки, когда она наклонялась, чтобы поцеловать меня в лоб. И ее смеха было достаточно, чтобы вам захотелось бросить то, чем вы занимались, и пойти за ней по улице. Куда бы она ни пошла, мужчины смотрели на нее краем глаза, и иногда они смотрели на нее так, что это меня немного беспокоило.

Я виноват в ее смерти. Другие люди всегда слишком быстро уверяли меня, что это не так; и да, только пацан, который мог знать, ужасная авария, гнилая удача, могла случиться с кем угодно , это все совершенно верно и я не верю ни одному слову.

Это случилось в Нью-Йорке 10 апреля, четырнадцать лет назад. (Даже моя рука останавливается на дате; мне приходилось нажимать, чтобы записать ее, просто чтобы ручка продолжала двигаться по бумаге. Раньше это был совершенно обычный день, а теперь она торчит в календаре, как ржавый гвоздь.)

Если бы день прошел так, как было запланировано, он бы растворился в небе без опознавательных знаков, проглоченный без следа вместе с остальной частью моего восьмого класса. Что бы я вспомнил об этом сейчас? Мало или ничего. Но, конечно, текстура того утра яснее настоящего, вплоть до ощущения промокшего, влажного воздуха. Ночью шел дождь, страшная буря, магазины затопило, пара станций метро закрылась; и мы вдвоем стояли на хлюпающем ковре перед нашим многоквартирным домом, а ее любимый швейцар Голди, обожавший ее, шел задом наперед по Пятьдесят седьмой улице, подняв руку, насвистывая такси. Мимо проносились машины в грязных брызгах; набухшие от дождя тучи кувыркались высоко над небоскребами, дуя и смещаясь в клочки ясного голубого неба, а внизу, на улице, под выхлопными газами ветер был влажным и мягким, как весна.

Мимо проносились машины в грязных брызгах; набухшие от дождя тучи кувыркались высоко над небоскребами, дуя и смещаясь в клочки ясного голубого неба, а внизу, на улице, под выхлопными газами ветер был влажным и мягким, как весна.

«Ах, он наелся, миледи», крикнула Голди сквозь шум улицы, отступая в сторону, когда такси выкатилось из-за угла и выключило свет. Он был самым маленьким из швейцаров: бледный, худощавый, подвижный малый, светлокожий пуэрториканец, бывший боксер полулегкого веса. Хотя у него было одутловатое лицо от выпивки (иногда он появлялся в ночную смену, пахнущий J&B), все же он был жилистым, мускулистым и быстрым — всегда шутил, всегда перекуривал на углу, переминался с ноги на ногу. и дул на свои руки в белых перчатках, когда было холодно, рассказывал анекдоты по-испански и подкалывал других швейцаров.

«Вы очень торопитесь этим утром?» — спросил он у моей матери. На его бейджике было написано БЕРТ Д., но все звали его Голди из-за его золотого зуба и потому, что его фамилия, де Оро, означала «золото» на испанском языке.

«Нет, времени много, все в порядке.» Но она выглядела измученной, и ее руки дрожали, когда она снова завязывала шарф, который трепетал и развевался на ветру.

Голди, должно быть, и сам это заметил, потому что взглянул на меня (уклончиво пятился к бетонному горшку перед зданием, глядя куда угодно, только не на нее) с легким неодобрением.

«Ты не едешь на поезде?» он сказал мне.

«О, у нас есть дела», — сказала моя мать без особой убежденности, когда поняла, что я не знаю, что сказать. Обычно я не обращал особого внимания на ее одежду, но то, что было на ней в то утро (белый плащ, пленочно-розовый шарф, черно-белые двухцветные мокасины) настолько прочно врезалось в мою память, что мне сейчас трудно вспомнить. ее любым другим способом.

Мне было тринадцать. Я ненавижу вспоминать, какими неловкими мы были друг с другом тем прошлым утром, достаточно жесткими, чтобы швейцар это заметил; в любое другое время мы бы поговорили достаточно по-дружески, но в то утро нам было нечего сказать друг другу, потому что меня исключили из школы. Они звонили ей в офис накануне; она приходила домой молчаливая и разъяренная; и ужасно было то, что я даже не знал, за что меня отстранили, хотя я был примерно на семьдесят пять процентов уверен, что мистер Биман (по пути из своего кабинета в учительскую) выглянул в окно. на площадке второго этажа в самый неподходящий момент и увидел, как я курю на школьной территории. (Или, скорее, видел, как я стоял с Томом Кейблом, пока он курил, что в моей школе приравнивалось практически к такому же правонарушению.) Моя мать ненавидела курить. Ее родители, о которых я любил слушать истории и которые несправедливо умерли до того, как я успел с ними познакомиться, были приветливыми дрессировщиками лошадей, которые путешествовали по западу и зарабатывали на жизнь выращиванием морганских лошадей: питье коктейлей, канаста. играли живые люди, которые каждый год ездили на дерби в Кентукки и хранили сигареты в серебряных коробках по всему дому. Затем моя бабушка согнулась пополам и начала кашлять кровью однажды, когда она пришла из конюшни; и до конца подросткового возраста моей матери на крыльце стояли кислородные баллоны, а шторы в спальнях оставались опущенными.

Они звонили ей в офис накануне; она приходила домой молчаливая и разъяренная; и ужасно было то, что я даже не знал, за что меня отстранили, хотя я был примерно на семьдесят пять процентов уверен, что мистер Биман (по пути из своего кабинета в учительскую) выглянул в окно. на площадке второго этажа в самый неподходящий момент и увидел, как я курю на школьной территории. (Или, скорее, видел, как я стоял с Томом Кейблом, пока он курил, что в моей школе приравнивалось практически к такому же правонарушению.) Моя мать ненавидела курить. Ее родители, о которых я любил слушать истории и которые несправедливо умерли до того, как я успел с ними познакомиться, были приветливыми дрессировщиками лошадей, которые путешествовали по западу и зарабатывали на жизнь выращиванием морганских лошадей: питье коктейлей, канаста. играли живые люди, которые каждый год ездили на дерби в Кентукки и хранили сигареты в серебряных коробках по всему дому. Затем моя бабушка согнулась пополам и начала кашлять кровью однажды, когда она пришла из конюшни; и до конца подросткового возраста моей матери на крыльце стояли кислородные баллоны, а шторы в спальнях оставались опущенными.

Но — как я и не без оснований опасался — сигарета Тома была лишь верхушкой айсберга. У меня были проблемы в школе какое-то время. Все началось или, вернее, начало набирать обороты, когда мой отец сбежал и бросил нас с матерью несколько месяцев назад; мы никогда особо его не любили, и мы с мамой, как правило, были намного счастливее без него, но другие люди, казалось, были шокированы и огорчены тем, как внезапно он нас бросил (без денег, алиментов или адреса для переадресации), и учителя в моей школе в Верхнем Вест-Сайде так сочувствовали мне, так стремились выразить свое понимание и поддержку, что дали мне — стипендиату — всевозможные специальные льготы, отложенные сроки и второй и третий шансы: кормление веревкой в течение нескольких месяцев, пока мне не удалось спуститься в очень глубокую яму.

Итак, нас двоих — мою маму и меня — позвали на школьную конференцию. Встреча была только в одиннадцать тридцать, но, поскольку моя мать была вынуждена взять утренний выходной, мы направлялись в Вест-Сайд пораньше — на завтрак (и, как я ожидал, на серьезный разговор), чтобы она могла купить подарок на день рождения. подарок для кого-то, с кем она работала. Накануне она не спала до половины третьего ночи, ее лицо было напряжено в свете компьютера, она писала электронные письма и пыталась убрать колоды к утру вне офиса.

подарок для кого-то, с кем она работала. Накануне она не спала до половины третьего ночи, ее лицо было напряжено в свете компьютера, она писала электронные письма и пыталась убрать колоды к утру вне офиса.

— Не знаю, как вы, — говорила Голди моей матери довольно свирепо, — а я уже говорю, что хватит всей этой весны и сырости. Дождь, дождь… взглянул на небо.

«Думаю, сегодня днем должно проясниться.»

«Да, я знаю, но я готов к лету .» Потирая руки. «Люди уезжают из города, ненавидят его, жалуются на жару, а я — тропическая птица. Чем жарче, тем лучше. Хлопая, пятясь на каблуках по улице. — И — скажите, что я больше всего люблю, так это то, как здесь становится тихо в июле…? Здание — пустое и сонное, все прочь, понимаете? Щелкнув пальцами, мимо проносится такси. «Это мой отпуск.»