Эмпиризм — Психологос

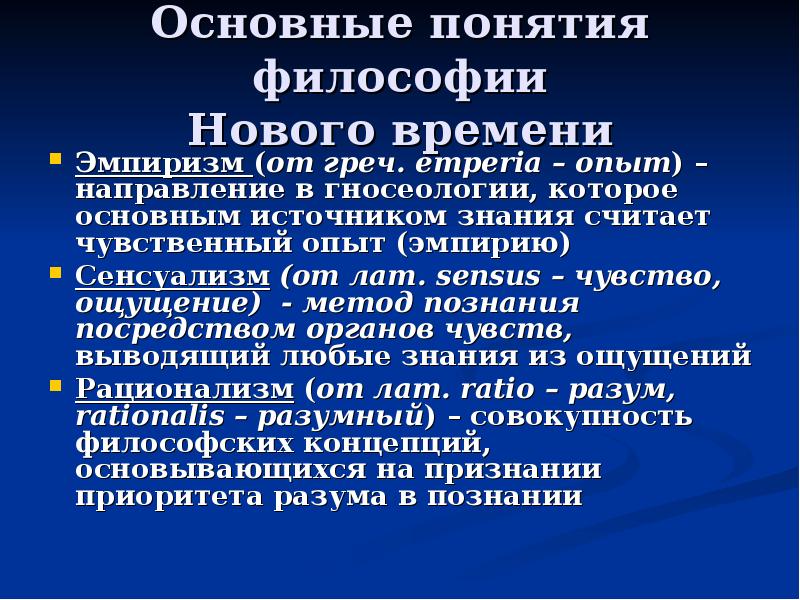

Эмпиризм — это направление в эпистемологии (гносеологии), согласно которому все знание возникает в результате чувственного восприятия и опирается на него. Эмпиризм можно противопоставить двум другим часто, хотя и не обязательно, связываемым между собой доктринам:

- нативизм, утверждающий, что некоторое знание дано нам от рождения;

- рационализм, утверждающий, что именно разум, а не чувственный опыт, дает нам самые верные основы знания.

Эти споры уходят корнями в V в. до н. э. Эмпиризм возник как реакция на рационализм, зарождение которого связано с именем Парменида, а дальнейшее развитие — с именем Платона. Сторонники рационализма проводили резкую границу между мнением, или ошибочным представлением, и знанием, или внешней (объективной) и доказуемой истиной. Они считали, что чувственный опыт дает людям только мнение об изменяющемся мире призраков (видимости или кажимости), а поскольку призраки могут вводить в заблуждение, нельзя полагаться на чувственное восприятие.

С именем Эмпедокла связано возникновение другой философии эмпиризма, выразившего недоверие основной идее рационализма с его склонностью к причудливым метафизическим спекуляциям и попытавшегося показать, что наблюдение приводит к знанию. Сторонники эмпиризма в его крайнем проявлении утверждают, что наблюдение является единственным надежным источником знания. Если даже рационалист и отвергает опыт, долг эмпирика — доказать, что перцепция на самом деле являлась источником верного знания: чтобы подтвердить возможности перцепции, эмпирик должен изучить ее.

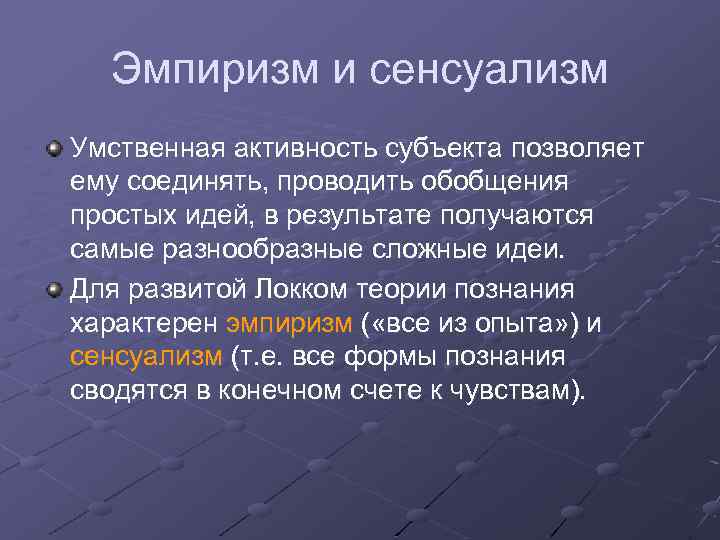

Современная философия относит начало дискуссии между сторонниками рационализма/нативизма и эмпириками к XVI в. и связывает ее с именами Рене Декарта, основателя современного рационализма, и Джона Локка, наиболее яркого представителя современного эмпиризма. Эмпиризм представлен двумя школами — умеренной и радикальной. Умеренный эмпирик соглашается с теми, кто считает, что источником всех идей является перцепция, однако допускает, что «аппарат разума», т. е. такие его функции как память, воображение и язык — даны человеку от рождения. Сторонники крайних взглядов, в том числе и Джон Стюарт Милль, не ограничиваются этим и утверждают, что результатом научения является не только то, над чем человек думает, но и то, как он думает, т.

Своеобразным синтезом идей рационализма и эмпиризма является философия Иммануила Канта, считавшего, что наука — высшая форма человеческого познания — начинается с опыта и с систематизации его результатов. Однако Кант полагал, что благодаря врожденным свойствам человеческого разума человеческого опыт неизбежно «принимает определенную форму», которая и становится источником упорядоченного явления, изучаемого наукой. Следовательно, наука базируется на логически доказуемом основании, присущем разуму от рождения, а потому предшествующему опыту.

В наше время споры между эмпиризмом и рационализмом фактически прекратились, уступив место более знакомой психологам дискуссии между нативизмом и эмпиризмом, или полемике о роли природы и воспитания в развитии. Хоть эмпиризм и является доминирующим философским учением, однако есть и исключения из этого общего правила. Например, Н. Хомский в своей работе «Картезианская лингвистика», бросая вызов эмпиризму бихевиористов, утверждает, что большую часть синтаксиса человек получает при рождении. Он основывает лингвистику на интуициях, а не на поведении, и рассматривает язык как логическую систему, практически не изменяющуюся под воздействием внешних стимулов.

Он основывает лингвистику на интуициях, а не на поведении, и рассматривает язык как логическую систему, практически не изменяющуюся под воздействием внешних стимулов.

эмпирическая психология | это… Что такое эмпирическая психология?

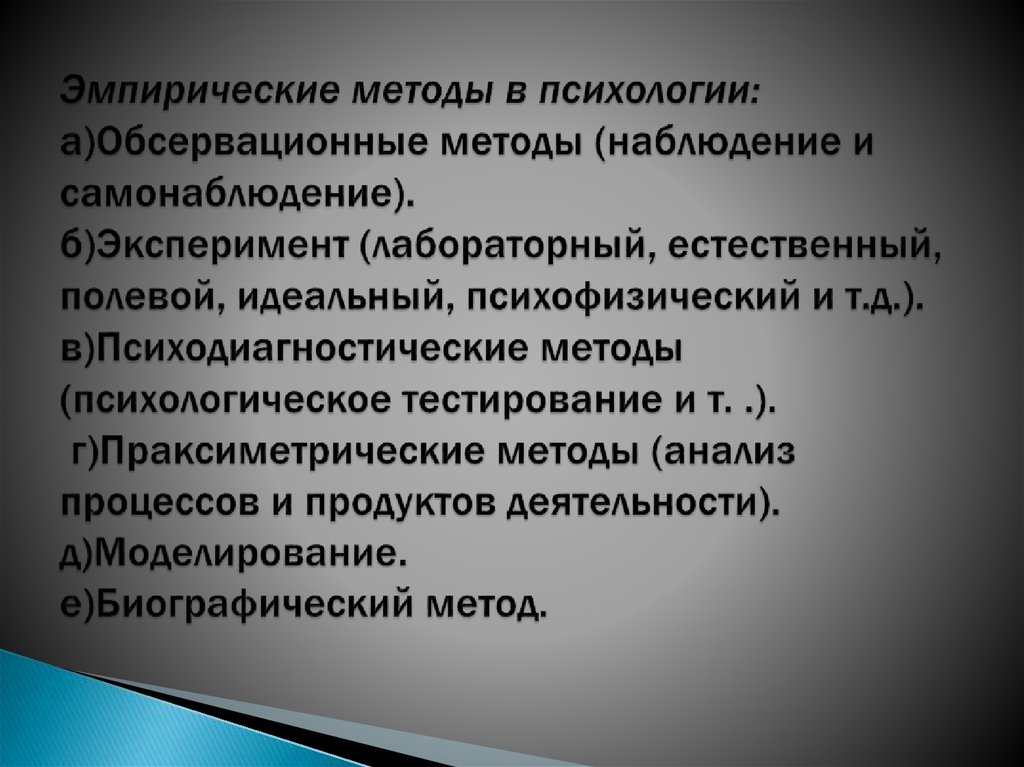

(англ. empirical psychology) — термин, введенный нем. философом XVIII в. Х. Вольфом для обозначения особой дисциплины, которая описывает и изучает конкретные явления психической жизни (в отличие от рациональной психологии, занимающейся «бессмертной» душой). Задачей Э. п. считалось наблюдение за отдельными психическими фактами, их классификация, установление проверяемой на опыте закономерной связи между ними. Такая установка была присуща с древнейших времен многим исследователям поведения человека.

В учениях древнегреч. философов содержались не только общие положения о природе души и ее месте в мироздании, но также и многочисленные сведения о конкретных психических проявлениях. В средние века важность эмпирико-психологического подхода обосновывали арабоязычные мыслители (в особенности Ибн Сина), а также такие прогрессивные философы, как Ф.

Ряд идеалистов (Дж. Беркли, Д. Юм), отвергнув разделение опыта на внешний и внутренний, стали понимать под «опытом» чувственные впечатления субъекта, имеющие основания только в нем самом, но ни в чем внешнем. На принципиально иных позициях стояли фр. материалисты XVIII в. Выступая сторонниками Э. п., они понимали под ней естественнонаучное изучение психических свойств телесной организации человека.

Юм), отвергнув разделение опыта на внешний и внутренний, стали понимать под «опытом» чувственные впечатления субъекта, имеющие основания только в нем самом, но ни в чем внешнем. На принципиально иных позициях стояли фр. материалисты XVIII в. Выступая сторонниками Э. п., они понимали под ней естественнонаучное изучение психических свойств телесной организации человека.

Сложившаяся в середине XIX в. «опытная школа» в психологии несла печать двойственности, поскольку соединила установку на наблюдение, конкретный анализ и индуктивное познание психических явлений с учением об особой сущности этих явлений, постигаемых только посредством самонаблюдения. Исследования «опытной школы» подготовили переход от умозрительной трактовки психики к ее экспериментальному изучению. В дальнейшем многозначность термина «опыт» привела к размежеванию между сторонниками естественнонаучного подхода, понимаемого как познание с помощью наблюдения и эксперимента процессов сознания и поведения, и сторонниками чистого опыта, сводимого ими к субъективным феноменам.

Большой психологический словарь. — М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. 2003.

Психологическая наука – Методы исследования в психологии и неврологии

1.1 Понимание науки

Что такое наука?

Некоторые удивляются, когда узнают, что психология — это наука. В целом они согласны с тем, что астрономия, биология и химия являются науками, но задаются вопросом, что общего у психологии с этими другими областями. Однако прежде чем ответить на этот вопрос, стоит подумать о том, что общего между астрономией, биологией и химией. Это явно не их тема. Астрономы изучают небесные тела, биологи — живые организмы, а химики — материю и ее свойства. Это также не оборудование и методы, которые они используют. Немногие биологи знали бы, например, что делать с радиотелескопом, и немногие химики знали бы, как отслеживать популяцию лосей в дикой природе. По этим и другим причинам философы и ученые, глубоко задумавшиеся над этим вопросом, пришли к выводу, что общим для наук является общий подход к пониманию мира природы.

Особенности науки

Общенаучный подход имеет три фундаментальные черты (Станович, 2010). Во-первых, это систематический эмпиризм. Эмпиризм относится к обучению, основанному на наблюдении, и ученые систематически изучают мир природы, тщательно планируя, делая, записывая и анализируя наблюдения за ним. Как мы увидим, логическое мышление и даже творчество также играют важную роль в науке, но ученые уникальны в своей настойчивости в проверке своих представлений о том, как устроен мир, с помощью систематических наблюдений.

Вторая черта научного подхода, прямо вытекающая из первой, состоит в том, что он занимается эмпирическими вопросами. Это вопросы о том, каков мир на самом деле, и, следовательно, на них можно ответить, систематически наблюдая за ним. В этом смысле вопрос о том, говорят ли женщины больше, чем мужчины, является эмпирическим. Либо женщины действительно говорят больше мужчин, либо нет, и это можно определить, систематически наблюдая, сколько женщин и мужчин действительно говорят. Есть много интересных и важных вопросов, которые не поддаются эмпирической проверке и на которые наука не может ответить. Среди них вопросы о ценностях — хороши ли вещи или плохи, справедливы или несправедливы, красивы или уродливы, и каким должен быть мир. Таким образом, хотя вопрос о том, является ли стереотип точным или неточным, является эмпирически проверяемым вопросом, на который наука может ответить, вопрос о том, неправильно ли людям придерживаться неточных стереотипов, таковым не является. Точно так же вопрос о том, имеет ли преступное поведение генетический компонент, является эмпирическим вопросом, но вопрос о том, что следует делать с людьми, совершающими преступления, таковым не является. Это различие особенно важно помнить исследователям в области психологии.

Либо женщины действительно говорят больше мужчин, либо нет, и это можно определить, систематически наблюдая, сколько женщин и мужчин действительно говорят. Есть много интересных и важных вопросов, которые не поддаются эмпирической проверке и на которые наука не может ответить. Среди них вопросы о ценностях — хороши ли вещи или плохи, справедливы или несправедливы, красивы или уродливы, и каким должен быть мир. Таким образом, хотя вопрос о том, является ли стереотип точным или неточным, является эмпирически проверяемым вопросом, на который наука может ответить, вопрос о том, неправильно ли людям придерживаться неточных стереотипов, таковым не является. Точно так же вопрос о том, имеет ли преступное поведение генетический компонент, является эмпирическим вопросом, но вопрос о том, что следует делать с людьми, совершающими преступления, таковым не является. Это различие особенно важно помнить исследователям в области психологии.

Третья особенность науки заключается в том, что она создает общедоступные знания. Задав свои эмпирические вопросы, сделав систематические наблюдения и сделав выводы, ученые публикуют свои работы. Обычно это означает написание статьи для публикации в профессиональном журнале, в которой они помещают свой исследовательский вопрос в контекст предыдущего исследования, подробно описывают методы, которые они использовали для ответа на свой вопрос, и четко представляют свои результаты и выводы. Публикация является важным признаком науки по двум причинам. Во-первых, наука — это социальный процесс — крупномасштабное сотрудничество многих исследователей, распределенных как во времени, так и в пространстве. Наши текущие научные знания по большинству тем основаны на множестве различных исследований, проведенных многими разными исследователями, которые на протяжении многих лет делились своей работой друг с другом. Во-вторых, публикации позволяют науке самокорректироваться. Отдельные ученые понимают, что, несмотря на все их усилия, их методы могут быть ошибочными, а их выводы неверными.

Задав свои эмпирические вопросы, сделав систематические наблюдения и сделав выводы, ученые публикуют свои работы. Обычно это означает написание статьи для публикации в профессиональном журнале, в которой они помещают свой исследовательский вопрос в контекст предыдущего исследования, подробно описывают методы, которые они использовали для ответа на свой вопрос, и четко представляют свои результаты и выводы. Публикация является важным признаком науки по двум причинам. Во-первых, наука — это социальный процесс — крупномасштабное сотрудничество многих исследователей, распределенных как во времени, так и в пространстве. Наши текущие научные знания по большинству тем основаны на множестве различных исследований, проведенных многими разными исследователями, которые на протяжении многих лет делились своей работой друг с другом. Во-вторых, публикации позволяют науке самокорректироваться. Отдельные ученые понимают, что, несмотря на все их усилия, их методы могут быть ошибочными, а их выводы неверными. Публикация позволяет другим членам научного сообщества обнаруживать и исправлять эти ошибки, так что со временем научные знания все больше отражают то, каков мир на самом деле.

Публикация позволяет другим членам научного сообщества обнаруживать и исправлять эти ошибки, так что со временем научные знания все больше отражают то, каков мир на самом деле.

Наука против псевдонауки

Псевдонаука относится к действиям и убеждениям, которые утверждаются их сторонниками как научные (и могут показаться научными на первый взгляд), но таковыми не являются. Рассмотрим теорию биоритмов (не путать с циклами сна или другими биологическими циклами, имеющими научное обоснование). Идея состоит в том, что физические, интеллектуальные и эмоциональные способности людей работают по циклам, которые начинаются, когда они рождаются, и продолжаются, пока они не умрут. Физический цикл имеет период 23 дня, интеллектуальный цикл — период 33 дня, а эмоциональный цикл — период 28 дней. Так, например, если бы у вас была возможность запланировать экзамен, вы бы хотели запланировать его на время, когда ваш интеллектуальный цикл будет на пике. Теория биоритмов существует уже более 100 лет, и вы можете найти множество популярных книг и веб-сайтов о биоритмах, часто содержащих впечатляющие и научно звучащие термины, такие как синусоидальная волна и биоэлектричество. Однако проблема с биоритмами заключается в том, что нет веских оснований полагать, что они существуют (Хайнс, 19 лет).98).

Однако проблема с биоритмами заключается в том, что нет веских оснований полагать, что они существуют (Хайнс, 19 лет).98).

Набор убеждений или действий можно назвать псевдонаучным, если (а) его приверженцы заявляют или подразумевают, что он научный, но (б) ему не хватает одного или нескольких из трех признаков науки. В нем может отсутствовать систематический эмпиризм. Либо нет соответствующих научных исследований, либо, как в случае с биоритмами, есть соответствующие научные исследования, но они игнорируются. Также может не хватать общедоступной информации. Люди, которые продвигают убеждения или действия, могут заявлять, что они проводили научные исследования, но никогда не публиковать эти исследования таким образом, чтобы другие могли их оценить.

Набор убеждений и действий также может быть псевдонаучным, поскольку он не затрагивает эмпирические вопросы. Философ Карл Поппер был особенно озабочен этой идеей (Popper, 2002). Он утверждал более конкретно, что любое научное утверждение должно быть выражено таким образом, чтобы были наблюдения, которые — если бы они были сделаны — считались доказательством против этого утверждения. Другими словами, научные утверждения должны быть фальсифицируемыми. Утверждение о том, что женщины говорят больше, чем мужчины, можно опровергнуть, поскольку систематические наблюдения могут выявить либо то, что они говорят больше, чем мужчины, либо нет. В качестве примера неопровержимого утверждения рассмотрим, что многие люди, изучающие экстрасенсорное восприятие (ЭСВ) и другие экстрасенсорные способности, утверждают, что такие способности могут исчезнуть, если за ними слишком внимательно наблюдать. Это делает так, что никакое возможное наблюдение не будет считаться доказательством против экстрасенсорного восприятия. Если тщательное тестирование самопровозглашенного экстрасенса показало, что она предсказывала будущее с большей вероятностью, чем случайность, это согласовывалось бы с утверждением, что она обладала экстрасенсорными способностями. Но если ей не удалось предсказать будущее на уровне «лучше, чем случайность», это также согласуется с утверждением, потому что ее способности предположительно могут исчезнуть, если за ними наблюдают слишком внимательно.

Другими словами, научные утверждения должны быть фальсифицируемыми. Утверждение о том, что женщины говорят больше, чем мужчины, можно опровергнуть, поскольку систематические наблюдения могут выявить либо то, что они говорят больше, чем мужчины, либо нет. В качестве примера неопровержимого утверждения рассмотрим, что многие люди, изучающие экстрасенсорное восприятие (ЭСВ) и другие экстрасенсорные способности, утверждают, что такие способности могут исчезнуть, если за ними слишком внимательно наблюдать. Это делает так, что никакое возможное наблюдение не будет считаться доказательством против экстрасенсорного восприятия. Если тщательное тестирование самопровозглашенного экстрасенса показало, что она предсказывала будущее с большей вероятностью, чем случайность, это согласовывалось бы с утверждением, что она обладала экстрасенсорными способностями. Но если ей не удалось предсказать будущее на уровне «лучше, чем случайность», это также согласуется с утверждением, потому что ее способности предположительно могут исчезнуть, если за ними наблюдают слишком внимательно.

Почему мы должны заниматься лженаукой? Есть как минимум три причины. Во-первых, изучение лженауки помогает лучше понять фундаментальные особенности науки и их важность. Во-вторых, биоритмы, экстрасенсорные способности, астрология и многие другие псевдонаучные верования широко распространены и пропагандируются в Интернете, на телевидении, в книгах и журналах. Изучение того, что делает их псевдонаучными, может помочь нам определить и оценить такие убеждения и практики, когда мы с ними столкнемся. Третья причина заключается в том, что многие псевдонауки призваны объяснить некоторые аспекты человеческого поведения и психических процессов, включая биоритмы, астрологию, графологию (анализ почерка) и магнитотерапию для контроля боли. Для изучающих психологию важно четко отличать свою область от этой «псевдопсихологии».

Ключевые выводы

· Наука – это общий способ понимания мира природы. Его три основные черты — это систематический эмпиризм, эмпирические вопросы и общественное знание.

· Психология – это наука, потому что она использует научный подход к пониманию человеческого поведения.

· Псевдонаука относится к убеждениям и действиям, которые считаются научными, но лишены одной или нескольких из трех характеристик науки. Важно отличать научный подход к пониманию человеческого поведения от множества псевдонаучных подходов.

1.2 Научные исследования в области психологии

Кто проводит научные исследования в области психологии?

Научные исследования в области психологии обычно проводятся людьми с докторскими степенями (обычно докторами философии [PhD]) и степенями магистра в области психологии и смежных областях, часто при поддержке научных сотрудников со степенью бакалавра или другой соответствующей подготовкой. Некоторые из них работают в государственных учреждениях (например, в Национальном институте психического здоровья), в некоммерческих организациях (например, в Американском онкологическом обществе) или в частном секторе (например, в разработке продуктов). Однако большинство из них — преподаватели колледжей и университетов, которые часто сотрудничают со своими аспирантами и студентами. Хотя некоторые исследователи имеют подготовку и лицензию клиницистов, особенно те, кто проводит исследования в области клинической психологии, большинство таковыми не являются. Вместо этого у них есть опыт в одной или нескольких из многих других областей психологии: поведенческой неврологии, когнитивной психологии, психологии развития, психологии личности, социальной психологии и так далее. Исследователи с докторской степенью могут быть наняты для проведения исследований на постоянной основе или, как многие преподаватели колледжей и университетов, для проведения исследований в дополнение к преподаванию в классах и другим видам обслуживания своего учреждения и сообщества.

Однако большинство из них — преподаватели колледжей и университетов, которые часто сотрудничают со своими аспирантами и студентами. Хотя некоторые исследователи имеют подготовку и лицензию клиницистов, особенно те, кто проводит исследования в области клинической психологии, большинство таковыми не являются. Вместо этого у них есть опыт в одной или нескольких из многих других областей психологии: поведенческой неврологии, когнитивной психологии, психологии развития, психологии личности, социальной психологии и так далее. Исследователи с докторской степенью могут быть наняты для проведения исследований на постоянной основе или, как многие преподаватели колледжей и университетов, для проведения исследований в дополнение к преподаванию в классах и другим видам обслуживания своего учреждения и сообщества.

Конечно, люди также проводят исследования в области психологии, потому что им нравятся связанные с этим интеллектуальные и технические задачи и удовлетворение от вклада в научные знания о человеческом поведении. Возможно, вы обнаружите, что вам тоже нравится этот процесс. Если да, то ваш колледж или университет может предложить возможность принять участие в текущих исследованиях в качестве научного сотрудника или участника. Конечно, вы можете обнаружить, что вам не нравится процесс проведения научных исследований в области психологии. Но, по крайней мере, вы будете лучше понимать, откуда берутся научные знания в психологии, оценивать их сильные и слабые стороны и понимать, как их можно применять для решения практических задач психологии и повседневной жизни.

Возможно, вы обнаружите, что вам тоже нравится этот процесс. Если да, то ваш колледж или университет может предложить возможность принять участие в текущих исследованиях в качестве научного сотрудника или участника. Конечно, вы можете обнаружить, что вам не нравится процесс проведения научных исследований в области психологии. Но, по крайней мере, вы будете лучше понимать, откуда берутся научные знания в психологии, оценивать их сильные и слабые стороны и понимать, как их можно применять для решения практических задач психологии и повседневной жизни.

Более широкие цели научных исследований в психологии

Людей всегда интересовал мир природы, в том числе они сами и свое поведение. (На самом деле, вероятно, именно поэтому вы в первую очередь изучаете психологию.) Наука выросла из этого естественного любопытства и стала лучшим способом получения подробных и точных знаний. Имейте в виду, что большинство явлений и теорий, которыми заполнены учебники по психологии, являются продуктами научных исследований. В типичном вводном учебнике по психологии, например, можно узнать о конкретных областях коры, отвечающих за язык и восприятие, о принципах классического и оперантного обусловливания, предубеждениях в рассуждениях и суждениях и об удивительной склонности людей подчиняться авторитетам. И научные исследования продолжаются, потому что то, что мы знаем прямо сейчас, лишь поверхностно касается того, что мы можем знать.

В типичном вводном учебнике по психологии, например, можно узнать о конкретных областях коры, отвечающих за язык и восприятие, о принципах классического и оперантного обусловливания, предубеждениях в рассуждениях и суждениях и об удивительной склонности людей подчиняться авторитетам. И научные исследования продолжаются, потому что то, что мы знаем прямо сейчас, лишь поверхностно касается того, что мы можем знать.

Научные исследования часто классифицируются как фундаментальные или прикладные. Фундаментальные исследования в психологии проводятся в первую очередь для достижения более детального и точного понимания человеческого поведения, не обязательно пытаясь решить какую-либо конкретную практическую проблему. Прикладные исследования проводятся в первую очередь для решения какой-либо практической задачи. Исследование влияния использования сотового телефона на вождение, например, было вызвано соображениями безопасности и привело к принятию законов, ограничивающих эту практику. Хотя различие между фундаментальными и прикладными исследованиями удобно, оно не всегда четко очерчено. Например, фундаментальные исследования половых различий в разговорчивости могут в конечном итоге повлиять на то, как практикуется брачная терапия, а прикладные исследования влияния использования мобильных телефонов на вождение автомобиля могут дать новое понимание основных процессов восприятия, внимания и действий.

Хотя различие между фундаментальными и прикладными исследованиями удобно, оно не всегда четко очерчено. Например, фундаментальные исследования половых различий в разговорчивости могут в конечном итоге повлиять на то, как практикуется брачная терапия, а прикладные исследования влияния использования мобильных телефонов на вождение автомобиля могут дать новое понимание основных процессов восприятия, внимания и действий.

Ключевые выводы

· Исследования в области психологии можно описать простой циклической моделью. Исследовательский вопрос, основанный на исследовательской литературе, приводит к эмпирическому исследованию, результаты которого публикуются и становятся частью исследовательской литературы.

· Научные исследования в области психологии проводятся в основном людьми с докторскими степенями в области психологии и смежных областях, большинство из которых являются преподавателями колледжей и университетов. Они делают это по профессиональным и личным причинам, а также для того, чтобы внести свой вклад в научные знания о человеческом поведении.

· Фундаментальные исследования проводятся для того, чтобы узнать о человеческом поведении сами по себе, а прикладные исследования проводятся для решения какой-либо практической проблемы. Оба ценны, и различие между ними не всегда четкое.

1.3 Наука и здравый смысл

Можем ли мы полагаться на здравый смысл?

Некоторые задаются вопросом, нужен ли научный подход к психологии. Разве мы не можем прийти к тем же выводам, основываясь на здравом смысле или интуиции? Конечно, у всех нас есть интуитивные представления о поведении, мыслях и чувствах людей, и эти убеждения в совокупности называются народной психологией. Хотя большая часть нашей народной психологии, вероятно, достаточно точна, ясно, что многое из этого нет. Например, большинство людей считают, что гнев можно облегчить, «выпустив его наружу» — например, ударив кого-нибудь кулаком или громко закричав. Научные исследования, однако, показали, что такой подход приводит к тому, что люди злятся больше, а не меньше (Bushman, 2002). Точно так же большинство людей считают, что никто не признается в преступлении, которого он или она не совершал, если, возможно, этого человека не пытали физически. Но опять же, обширные эмпирические исследования показали, что ложные признания на удивление распространены и происходят по разным причинам (Kassin & Gudjonsson, 2004).

Точно так же большинство людей считают, что никто не признается в преступлении, которого он или она не совершал, если, возможно, этого человека не пытали физически. Но опять же, обширные эмпирические исследования показали, что ложные признания на удивление распространены и происходят по разным причинам (Kassin & Gudjonsson, 2004).

Как мы могли ошибаться?

Как многие из наших интуитивных представлений о человеческом поведении могут быть такими неверными? Обратите внимание, что это психологический вопрос, и так уж получилось, что психологи провели по нему научные исследования и выявили множество сопутствующих факторов (Гилович, 1991). Во-первых, формирование подробных и точных убеждений требует таких способностей наблюдения, памяти и анализа, которыми мы не обладаем от природы. Было бы почти невозможно подсчитать количество слов, произнесенных женщинами и мужчинами, которых нам довелось встретить, оценить количество слов, произнесенных ими за день, усреднить эти числа для обеих групп и сравнить их — и все это в нашей голове. Вот почему мы склонны полагаться на умственные сокращения при формировании и поддержании наших убеждений. Например, если убеждение широко распространено — особенно если оно поддерживается «экспертами» — и оно имеет интуитивный смысл, мы склонны считать его истинным. Это усугубляется тем фактом, что мы склонны сосредотачиваться на случаях, которые подтверждают наши интуитивные убеждения, а не на случаях, которые их опровергают. Это называется предвзятостью подтверждения. Например, как только мы начинаем верить, что женщины более разговорчивы, чем мужчины, мы склонны замечать и запоминать болтливых женщин и молчаливых мужчин, но игнорировать или забывать молчаливых женщин и болтливых мужчин. Мы также придерживаемся неверных убеждений отчасти потому, что было бы неплохо, если бы они были правдой. Например, многие люди считают, что низкокалорийные диеты являются эффективным долгосрочным средством лечения ожирения, однако тщательный анализ научных данных показал, что это не так (Mann et al.

Вот почему мы склонны полагаться на умственные сокращения при формировании и поддержании наших убеждений. Например, если убеждение широко распространено — особенно если оно поддерживается «экспертами» — и оно имеет интуитивный смысл, мы склонны считать его истинным. Это усугубляется тем фактом, что мы склонны сосредотачиваться на случаях, которые подтверждают наши интуитивные убеждения, а не на случаях, которые их опровергают. Это называется предвзятостью подтверждения. Например, как только мы начинаем верить, что женщины более разговорчивы, чем мужчины, мы склонны замечать и запоминать болтливых женщин и молчаливых мужчин, но игнорировать или забывать молчаливых женщин и болтливых мужчин. Мы также придерживаемся неверных убеждений отчасти потому, что было бы неплохо, если бы они были правдой. Например, многие люди считают, что низкокалорийные диеты являются эффективным долгосрочным средством лечения ожирения, однако тщательный анализ научных данных показал, что это не так (Mann et al. , 2007). Люди могут продолжать верить в эффективность диеты отчасти потому, что она дает им надежду на похудение, если они страдают ожирением, или заставляет их чувствовать себя лучше в отношении собственного «самоконтроля», если это не так.

, 2007). Люди могут продолжать верить в эффективность диеты отчасти потому, что она дает им надежду на похудение, если они страдают ожирением, или заставляет их чувствовать себя лучше в отношении собственного «самоконтроля», если это не так.

Ученые, особенно психологи, понимают, что они так же, как и все остальные, подвержены интуитивным, но неверным убеждениям. Вот почему они культивируют отношение скептицизма. Быть скептиком не означает быть циничным или недоверчивым, а также не означает подвергать сомнению каждое убеждение или утверждение, с которыми сталкиваешься (что в любом случае было бы невозможно). Вместо этого это означает паузу для рассмотрения альтернатив и поиска доказательств — особенно систематически собираемых эмпирических данных — когда на карту поставлено достаточно, чтобы это оправдать. Представьте, что вы читаете журнальную статью, в которой утверждается, что еженедельное пособие на детей — это хороший способ помочь им развить финансовую ответственность. Это интересное и потенциально важное утверждение (особенно если у вас есть дети). Однако занимать позицию скептицизма означало бы задуматься, а не может ли быть так, что получение пособия просто учит детей тратить деньги — возможно, даже быть более материалистичными. Скептицизм также означал бы вопрос о том, какие доказательства подтверждают первоначальное утверждение. Является ли автор научным исследователем? Приводятся ли какие-либо научные доказательства? Если проблема была достаточно важной, это может также означать обращение к исследовательской литературе, чтобы узнать, изучал ли ее кто-нибудь еще.

Это интересное и потенциально важное утверждение (особенно если у вас есть дети). Однако занимать позицию скептицизма означало бы задуматься, а не может ли быть так, что получение пособия просто учит детей тратить деньги — возможно, даже быть более материалистичными. Скептицизм также означал бы вопрос о том, какие доказательства подтверждают первоначальное утверждение. Является ли автор научным исследователем? Приводятся ли какие-либо научные доказательства? Если проблема была достаточно важной, это может также означать обращение к исследовательской литературе, чтобы узнать, изучал ли ее кто-нибудь еще.

Поскольку часто недостаточно доказательств, чтобы полностью оценить убеждение или утверждение, ученые также культивируют терпимость к неопределенности. Они признают, что есть много вещей, которых они просто не знают. Например, оказывается, что нет научных доказательств того, что получение пособия делает детей более финансово ответственными, равно как нет и научных доказательств того, что это делает их материалистичными. Хотя такая неуверенность может быть проблематичной с практической точки зрения — например, затрудняя решение, что делать, когда наши дети просят пособие, — с научной точки зрения она интересна. Если мы не знаем ответа на интересный и эмпирически проверяемый вопрос, наука может дать ответ.

Хотя такая неуверенность может быть проблематичной с практической точки зрения — например, затрудняя решение, что делать, когда наши дети просят пособие, — с научной точки зрения она интересна. Если мы не знаем ответа на интересный и эмпирически проверяемый вопрос, наука может дать ответ.

Ключевые выводы

· Интуитивные представления людей о человеческом поведении, также известные как народная психология, часто оказываются ошибочными. Это одна из основных причин того, что психология полагается на науку, а не на здравый смысл.

· Исследователи в области психологии культивируют определенные установки критического мышления. Один — скептицизм. Они ищут доказательства и рассматривают альтернативы, прежде чем принять утверждение о человеческом поведении как истинное. Еще одна терпимость к неопределенности. Они воздерживаются от суждений о том, является ли утверждение истинным или нет, когда для принятия решения недостаточно доказательств.

1.4 Наука и практика

Опять же, психология — это научное исследование поведения и психических процессов. Но это также применение научных исследований, чтобы «помочь людям, организациям и сообществам работать лучше» (Американская психологическая ассоциация, 2011). На сегодняшний день наиболее распространенным и широко известным применением является клиническая практика психологии — диагностика и лечение психологических расстройств и связанных с ними проблем. Давайте использовать термин «клиническая практика» в широком смысле для обозначения деятельности клинических психологов и психологов-консультантов, школьных психологов, семейных и семейных терапевтов, лицензированных клинических социальных работников и других лиц, которые работают с людьми индивидуально или в небольших группах для выявления и решения их психологических проблем. . Важно учитывать взаимосвязь между научными исследованиями и клинической практикой, потому что многие студенты особенно заинтересованы в клинической практике, возможно, даже в качестве карьеры.

Суть в том, что психологические расстройства и другие поведенческие проблемы являются частью мира природы. Это означает, что вопросы об их природе, причинах и следствиях поддаются эмпирической проверке и, следовательно, подлежат научному изучению. Как и в других вопросах о человеческом поведении, мы не можем полагаться на нашу интуицию или здравый смысл для получения подробных и точных ответов. Рассмотрим, например, что десятки популярных книг и тысячи веб-сайтов утверждают, что взрослые дети алкоголиков имеют особый профиль личности, включая низкую самооценку, чувство бессилия и трудности с близостью. Хотя это звучит правдоподобно, научные исследования показали, что у взрослых детей алкоголиков эти проблемы возникают не чаще, чем у кого-либо другого (Lilienfeld et al., 2010). Точно так же вопросы о том, работает ли конкретная психотерапия, являются эмпирически проверяемыми вопросами, на которые можно ответить с помощью научных исследований. Если новая психотерапия является эффективным средством лечения депрессии, то систематическое наблюдение должно показать, что люди с депрессией, получающие эту психотерапию, выздоравливают больше, чем аналогичная группа людей с депрессией, которые не получают эту психотерапию (или получают какое-либо альтернативное лечение). Лечение, которое, как было показано, работает таким образом, называется лечением, подтвержденным эмпирически.

Лечение, которое, как было показано, работает таким образом, называется лечением, подтвержденным эмпирически.

Многие в сообществе клинической психологии утверждали, что их область не уделяла достаточного внимания научным исследованиям — например, из-за неиспользования эмпирически подтвержденных методов лечения — и предлагали различные изменения в способах обучения клиницистов и оценки методов лечения и реализовать на практике. Другие считают, что эти утверждения преувеличены и предлагаемые изменения не нужны (Norcross, Beutler, & Levant, 2005). Однако обе стороны спора согласны с тем, что научный подход к клинической психологии необходим, если целью является диагностика и лечение психологических проблем на основе подробных и точных знаний об этих проблемах и наиболее эффективных методах их лечения. Таким образом, важно не только, чтобы научные исследования в области клинической психологии продолжались, но также важно, чтобы клиницисты, которые никогда не проводят научных исследований сами, были научно грамотными, чтобы они могли читать и оценивать новые исследования и принимать решения о лечении на основе лучших результатов. имеющиеся доказательства.

имеющиеся доказательства.

Ключевые выводы

· Клиническая практика психологии — диагностика и лечение психологических проблем — является одним из важных приложений научной дисциплины психологии.

· Научные исследования имеют отношение к другим областям психологии, поскольку они обеспечивают подробные и точные знания о соответствующих человеческих проблемах и устанавливают, какие факторы важны для решения этих проблем.

Ссылки из главы 1

Американская психологическая ассоциация. (2011). Об АПА. Получено с http://www.apa.org/about.

Бушман, Би Джей (2002). Выплескивание гнева подпитывает или гасит пламя? Катарсис, размышления, отвлечение внимания, гнев и агрессивная реакция. Бюллетень личности и социальной психологии, 28, 724–731.

Колле, К., Гийо, А., и Пети, К. (2010). Звонки во время вождения I: обзор эпидемиологических, психологических, поведенческих и физиологических исследований. Эргономика, 53, 589–601.

Эргономика, 53, 589–601.

Гилович, Т. (1991). Откуда мы знаем, что не так: Ошибочность человеческого разума в повседневной жизни. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Свободная пресса.

Хайнс, Т. М. (1998). Всесторонний обзор теории биоритмов. Психологические отчеты, 83, 19–64.

Кассин С.М. и Гуджонссон Г.Х. (2004). Психология доказательств признания: обзор литературы и вопросов. Психологическая наука в интересах общества, 5, 33–67.

Лилиенфельд, С.О., Линн, С.Дж., Руссио, Дж., и Бейерштейн, Б.Л. (2010). 50 великих мифов популярной психологии. Молден, Массачусетс: Уайли-Блэквелл.

Манн Т., Томияма А. Дж., Вестлинг Э., Лью А., Сэмюэлс Б. и Чатман Дж. (2007). Medicare ищет эффективные методы лечения ожирения: диеты не являются решением. Американский психолог, 62, 220–233.

Norcross, JC, Beutler, LE, & Levant, RF (Eds.). (2005). Доказательная практика в области психического здоровья: дебаты и диалог по фундаментальным вопросам. Вашингтон, округ Колумбия: Американская психологическая ассоциация.

Вашингтон, округ Колумбия: Американская психологическая ассоциация.

Поппер, К.Р. (2002). Догадки и опровержения: рост научных знаний. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Рутледж.

Станович, К. Э. (2010). Как правильно думать о психологии (9-е изд.). Бостон, Массачусетс: Аллин Бэкон.

Essay // History of Psychology: The British Empiricist School of Philosophy

Проблема рассмотрения психологии как надежной формы науки привела к эмпиристической школе, которая придерживается в качестве руководства мыслью предположения, что все знания приобретаются через ощущения — с механизмом этого приобретения, приобретаемым в процессе ассоциации. Это эмпирическое движение сохранялось на протяжении всей британской традиции, сосредоточившись на накоплении опыта; где многие эмпирики изучали взаимосвязь между сенсорным вводом опыта и психическими процессами. Поскольку картезианский дуализм позже принял форму сенсуализма и повлиял на французскую философию; ранние проблемы, предложенные Декартом, также привели к формулированию британского психологического мнения.

Фрэнсис Бэкон // Фото // Credit akg-images/Sothebys

Фрэнсис Бэкон (1561-1636) в годы учебы поставил перед собой цель реструктурировать методы научных исследований. Фрэнсис Бэкон пришел к выводу, что дедуктивное логическое рассуждение не будет иметь надежной достоверности из-за того, что оно опирается на априорные предположения о природе человечества, что, по его мнению, ограничивает изучение людей в окружающей среде из-за опоры на необоснованную легитимность предположений.

В его работе Novum Organum ( A New Instrument; 1620 ) отразилось стремление Бэкона к лучшим ситуациям для изучения мира; он считал, что только подробное и контролируемое наблюдение без предположений о мире может привести к качественным наблюдениям, выраженным количественно, и где можно сделать чувствительные обобщения на основе индуктивных рассуждений и практических наблюдений.

Во-первых, Бэкон заявил, что смысловая проверка количественных данных наблюдений будет источником согласия среди ученых-психологов, где наблюдения могут быть повторены и подтверждены другим, что приведет к более убедительной достоверности результатов.

Во-вторых, Бэкон заявил, что ученым придется избавиться от всех личных предубеждений, проявить скептицизм и отказаться от предположений, которые не могут быть подтверждены наблюдением. Это привело к тому, что эмпиризм Бэкона стал рассматриваться как надежный подход, который стал руководящей мыслью в британской эмпирической традиции.

Томас Гоббс // Фото: Георгиос Коллидас | Shutterstock

Один из первых ученых и философов, Томас Гоббс (1588–1679) разделял радикальные взгляды на психологию и, возможно, положил начало британской эмпирической традиции. Гоббсу посчастливилось в свое время познакомиться с Галилеем и Декартом, а также некоторое время работать секретарем у Фрэнсиса Бэкона. Гоббс установил принцип, согласно которому все знания выводятся из ощущений; отбрасывая при этом существование внешних или внутренних факторов, а рассматривая только материю и движение. Таким образом, твердо основывая свою психологию на материализме.

Считалось, что ощущения сводятся к движению в форме изменения. Например, можно отличить свет от тьмы, но нельзя вывести ни то, ни другое по отдельности. Кроме того, Гоббс выступал против того, чтобы Бэкон полагался на индуктивные исследования, но вместо этого поддерживал аргумент о том, что дедукция на основе опыта была бы наиболее подходящим методом познания. Школа мысли Гоббса поддержала теорию общественного договора, в которой предполагается, что ощущения происходят от физических объектов в окружающей среде; использовать правило механических ассоциаций для получения идей и воспоминаний.

Например, можно отличить свет от тьмы, но нельзя вывести ни то, ни другое по отдельности. Кроме того, Гоббс выступал против того, чтобы Бэкон полагался на индуктивные исследования, но вместо этого поддерживал аргумент о том, что дедукция на основе опыта была бы наиболее подходящим методом познания. Школа мысли Гоббса поддержала теорию общественного договора, в которой предполагается, что ощущения происходят от физических объектов в окружающей среде; использовать правило механических ассоциаций для получения идей и воспоминаний.

Для Гоббса и его последователей, следующих британской традиции, предполагается, что знание приобретается в уме посредством ассоциаций, организованных в общие принципы, обычно механические по своей природе. Они обеспечивают объяснение формирования отношений между ощущениями. Для Гоббса ассоциация ощущений, образующих идею, обеспечивалась смежностью времени или места; который затем сохраняется в памяти разумом, где механизм ассоциации определяет последовательность идей, определяемых как «мысль». Желание также считалось мотивационным принципом в психологии Гоббса, где стремление к удовольствию при избегании боли достигалось физиологическими процессами.

Желание также считалось мотивационным принципом в психологии Гоббса, где стремление к удовольствию при избегании боли достигалось физиологическими процессами.

Основываясь на внешнем ощущении, считается, что желание направляет последовательность мыслей, в то время как также утверждалось, что сны — это последовательность мыслей, не регулируемая ощущениями. Для Гоббса свободы воли не существовало, поскольку он рассматривал ее как ярлык для чередующихся желаний и отвращений, с которыми сталкивается человек в отношении физического объекта в окружающей среде. Психология Гобба рассматривала вселенную как движущуюся машину, в которой человек сравнивается с машиной, работающей в механизированной среде.

Ум считается физическим процессом, сосредоточенным в мозгу, где преобразование сенсорного движения выполняется нервной системой. Одним из основных критических замечаний остается отказ от сознания, когда последовательность мыслей также предполагает сознательное осознание когнитивного содержания. Однако, несмотря на критику, Гоббс установил важность ассоциации в понимании накопления опыта, и его теория проложила путь другим последователям британской традиции к усилению эмпирической позиции.

Однако, несмотря на критику, Гоббс установил важность ассоциации в понимании накопления опыта, и его теория проложила путь другим последователям британской традиции к усилению эмпирической позиции.

Джон Локк

Более склонный к линии мышления рационального эмпиризма, другим крупным лидером эмпиризма был Джон Локк (1632 – 1704) , который считал, что индивидуальные способности определяются опытом или окружающей средой, где единственным правительством является принятие управляемого. Его взгляды повлияли на некоторых отцов-основателей Американской Республики, а именно на Томаса Джефферсона, Джона Адамса и Джеймса Мэдисона .

Вера Локка заключалась в том, что мы рождаемся с разумом, подобным девятке.0205 tabula rasa , или чистый лист, на котором весь опыт запечатлевается на протяжении всей жизни, чтобы составить полное содержание ума. Кроме того, в его эссе «Опыт о человеческом понимании» (1690 г.) первый принцип Гоббса был расширен, где Локк заявил: «Nihil est in intellectu nisi quod prius fuerit in sensu — в уме нет ничего, что не было бы сначала в чувствах». ». Локк также считал, что все знания, включая понятия морали или бога, получены через опыт. Установлено различие между ощущениями, являющимися физическими, и восприятиями, представляющими собой отраженные продукты ощущений; «идеи» приписывались ощущениям посредством саморефлексии.

». Локк также считал, что все знания, включая понятия морали или бога, получены через опыт. Установлено различие между ощущениями, являющимися физическими, и восприятиями, представляющими собой отраженные продукты ощущений; «идеи» приписывались ощущениям посредством саморефлексии.

Также считалось, что физические объекты обладают двумя качествами. Во-первых, первичные, которые влекли за собой такие свойства предмета, как объем, длина, количество и т. д.; в то время как считается, что вторичное создается нами в процессе восприятия (например, звуки, цвета и т. д.). Одной из основных дилемм остается тот факт, что эмпиризм Локка имеет определенную потребность в понятии разума, однако это понятие можно охарактеризовать как пассивное, поскольку отказ от врожденных идей наряду с надежностью сенсорных идей приводит к ограничению способности разума реагировать на окружающую среду. Тем не менее, один аргумент, который охватывает человеческий дух, принадлежит Локку, который выделяет две задачи для разума. Во-первых, Локк, хотя и не так сильно увлекался ассоциациями, как Гоббс, считал, что разум связывает воедино ощущения, чтобы случайно сформировать восприятие. Эти спонтанные связи, которые также являются случайными ассоциациями, в настоящее время известны как «суеверное подкрепление». Во-вторых, с точки зрения рефлексии взгляды Локка противоположны позициям Гоббса, поскольку первый считал, что сенсорный уровень будет иметь лишь незначительное отношение к психическим процессам (рефлексии). Кроме того, взгляды Локка пользовались большим уважением и влиянием, а его психология описывалась как рациональный эмпиризм, поскольку он успешно навязывал требование разума, удаляя при этом последствия Бога. Окружающая детерминированность Локка послужила основой для остальной части британского эмпирического движения.

Во-первых, Локк, хотя и не так сильно увлекался ассоциациями, как Гоббс, считал, что разум связывает воедино ощущения, чтобы случайно сформировать восприятие. Эти спонтанные связи, которые также являются случайными ассоциациями, в настоящее время известны как «суеверное подкрепление». Во-вторых, с точки зрения рефлексии взгляды Локка противоположны позициям Гоббса, поскольку первый считал, что сенсорный уровень будет иметь лишь незначительное отношение к психическим процессам (рефлексии). Кроме того, взгляды Локка пользовались большим уважением и влиянием, а его психология описывалась как рациональный эмпиризм, поскольку он успешно навязывал требование разума, удаляя при этом последствия Бога. Окружающая детерминированность Локка послужила основой для остальной части британского эмпирического движения.

Дэвид Хьюм

Другим уважаемым ранним эмпириком был Дэвид Хьюм (1711 – 1776) , который согласился с выводом Джорджа Беркли , психолога, который был настолько очарован идеей Джона Локка о психическом восприятии, что в конце концов отрицая реальность, помимо признания [вопреки мнению многих исследователей] бога в своих работах в своем эссе « К новой теории зрения» (1709 г. ). Ассоциативист, Юм согласился с выводом Беркли о предположении, что материя не может быть продемонстрирована независимо от восприятия; и далее продолжал отрицать существование разума в «Трактате о человеческой природе» (1739 г.).), позже обновленный до «Исследования о человеческом понимании» (1748 г.).

). Ассоциативист, Юм согласился с выводом Беркли о предположении, что материя не может быть продемонстрирована независимо от восприятия; и далее продолжал отрицать существование разума в «Трактате о человеческой природе» (1739 г.).), позже обновленный до «Исследования о человеческом понимании» (1748 г.).

После принятия предпосылки о том, что все идеи в конечном счете являются производными ощущениями, и принятия различия между первичными и вторичными качествами, предложенного Джоном Локком; Юм также пришел к выводу, определив разум с точки зрения ощущений и идей, что, в свою очередь, привело к отрицанию материи, подобно Беркли. Однако в его предположении это логично, поскольку ментальный мир — это только тот мир, о котором знает человек. Определяя разум только как текущие сенсорные и перцептивные процессы, потребность в духовных характеристиках исчезает. Что касается сознания, то, в отличие от Локка, который определял его как умственные операции отражения, он определялся как преходящее собрание впечатлений.

Для Юма даже ассоциации — это связи ощущений, образованные случайностью и сходством событий. Причина и следствие также не существовали для Юма, поскольку он настаивал на том, что все, что мы наблюдаем, является последовательностью событий, и мы просто навязываем причинно-следственную связь по привычке. Расширив берклийское отрицание материи, он отказался от свободы воли и картезианской идеологии разума, чтобы вместо этого предложить объяснение идей как психических процессов. Свобода воли для Юма — это просто идеалистическая концепция, которой нас научили обычай или религия, поскольку предполагалось, что все мы детерминированы мгновенным потоком чувственных событий.

Предполагалось, что любое мотивационное поведение напрямую связано с эмоциями или страстью, управляемыми стремлением к удовольствию без боли. Считается, что эмоциональные состояния, возникающие в результате эмоций, управляются физиологическими механизмами и воздействуют на них. Это превратило подход Юма к редукционизму, поскольку он рассматривал человеческое поведение как реактивное и мало контролирующее факторы окружающей среды, действующие на организм; что, кажется, ослабляет человека вместо того, чтобы расширять его или ее возможности. Определив разум как исключительно функциональное явление, Юм поднял вопрос о необходимости умственной конструкции.

Определив разум как исключительно функциональное явление, Юм поднял вопрос о необходимости умственной конструкции.

Томас Рид // фото предоставлено: Художественная галерея Hunterian, Университет Глазго

В 18 веке «шотландский здравый смысл» ознаменовал собой период интеллектуальной деятельности в университетах Эдинбурга и Глазго, где Дэвид Юм (1711 – 1776) сыграл большую роль в развитии эмпиризма. Томас Рид поднял проблему, которая привела Беркли и Юма к сомнениям и редукционизму. Вместо того, чтобы признать различение Локка, он считал, что объекты воспринимаются непосредственно, но не воспринимают ощущения от объекта.

Он утверждал, что первичные качества оправдывают веру в физические объекты, а вторичные качества являются не проекциями разума, а мысленными суждениями, создаваемыми объектами, вызывающими истинное взаимодействие с мыслительными операциями. Здравый смысл также считался инстинктивной частью конституции человека, которая считалась само собой разумеющейся, хотя ее ценность постоянно демонстрировалась. Томас Рид также рассматривал метафизические дискурсы Беркли и Юма как «интеллектуальные игры». Рид охватил человеческую сущность, приняв, что объекты присутствуют в реальности, но идеи требуют разума, содержащегося в себе. Таким образом, эмпиризм, казалось, был спасен здравым смыслом Рида, который также сопровождался более реалистичной логикой физического мира.

Томас Рид также рассматривал метафизические дискурсы Беркли и Юма как «интеллектуальные игры». Рид охватил человеческую сущность, приняв, что объекты присутствуют в реальности, но идеи требуют разума, содержащегося в себе. Таким образом, эмпиризм, казалось, был спасен здравым смыслом Рида, который также сопровождался более реалистичной логикой физического мира.

Дэвид Хьюм, однако, был довольно нетипичен для шотландского просвещения, поскольку, казалось, больше соответствовал британской традиции. Как правило, большинство философов и литературных деятелей шотландского просвещения были более независимыми от британской мысли, возможно, как отражение традиционной связи между Шотландией и Францией или британской политикой того времени.

На заре развития эмпиризма британские эмпирики представляли психологию как психологию, основанную на опыте, где сенсорный ввод был основным состоянием ума. Важнейшим механизмом, связывающим ощущения с высшими психическими процессами, были ассоциации. То, что можно определить как «обучение», было основным направлением ранней британской психологии, и Харли и Хьюм заметили тенденцию сводить такие психические процессы к более простым идеям.

То, что можно определить как «обучение», было основным направлением ранней британской психологии, и Харли и Хьюм заметили тенденцию сводить такие психические процессы к более простым идеям.

С тех пор редукционизм зарекомендовал себя как основа эмпирических исследований во многих областях, связанных с количественными исследованиями. Однако такой редукционизм был скептически встречен французами, которые думали, что последствия драконовской редукции устраняют саму потребность в психологии — простота? Насколько простым может быть человеческий мир?

Хотя редукционизм предоставляет возможности для расчета статистических ориентаций и прогнозов, он кажется менее подходящим для применения в реальном человеческом мире, где большинство проблем, как правило, связаны с последствиями неуправляемых эмоций для восприятия, принятия решений, ожидания и поведения.

Кроме того, какое простое объяснение может дать редукционистский эмпиризм для причины, по которой волосы встают против определенных симфоний, которые оцениваются изысканными только конкретным человеком? [Или] Как вообще объяснить источник, первоначальную искру и творческий процесс сложного произведения искусства? Редукционизм, скорее всего, пошатнется на тех более художественных и человеческих путях, где эмоции [сдерживаемые и направляемые соответствующим образом] являются ключом к благополучию, положительному психическому здоровью и наслаждению жизнью [«гуманный» опыт] для человека и цивилизации [окружающая среда человека]. . Однако редукционизм остается жизненно важным для мира науки; там, где требуются точные и эмпирические измерения.

. Однако редукционизм остается жизненно важным для мира науки; там, где требуются точные и эмпирические измерения.

Это может привести к расследованиям, связанным с более гуманными и индивидуалистическими оценками; где психотерапия и/или неврология могли бы выявить и решить больше для отдельных лиц и исследователей, требующих большей детализации и точности в отношении «разума» и нейронных процессов – а не «материи» [что в основном очевидно и не всегда может быть связано с разумом – что строго эмпирики тоже отбрасывают].

_____________________________________

Ссылки / Источники

Бэкон, Ф. (1978). Новум Органум. В Произведения Фрэнсиса Бэкона (Том 1). Кембридж, Массачусетс: Hurd & Houghton

Беркли, Г. (1963) Очерк новой теории зрения. В CM Turbayne (Ed.), Работы по зрению. Индианаполис: Bobbs-Merrill

Бренан, Дж. Ф. (2014). История и системы психологии (6 -е -е изд. , стр.79-80). Эссекс: Пирсон

, стр.79-80). Эссекс: Пирсон

Бренан, Дж. Ф. (2014). История и системы психологии (6 -е изд. , стр. 110-124). Эссекс: Пирсон

Хьюм, Д. (1957). Запрос о человеческом понимании (Л.А. Селби-Бигге, изд.). Оксфорд: Кларендон Пресс.

Локк, Дж. (1956). Эссе о человеческом понимании. Чикаго: Генри Регнери

Исследования

Армстронг, Р.Л. (1969). Кембриджские платоники и Локк о врожденных идеях. Журнал истории идей, 30, 187 – 202

Брик, Дж. (1974). Ассоциационистская психология Юма. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 10, 397-409

Brooks, GP (1976). Факультет психологии Томаса Рида. Journal of History of Behavioral Sciences, 12, 65-77

Миллер, Э. Ф. (1971). Вклад Юма в науку о поведении. Journal of History of the Behavioral Sciences, 6, 241-254

Moore-Russell, ME (1978). Философ и общество: Джон Локк и английская революция. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 14, 65-73

Journal of the History of the Behavioral Sciences, 14, 65-73

Робинсон, Д.Н. (1989). Томас Рид и годы Абердина Здравый смысл в клубе мудрецов. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 25, 154-162

Smith, CU (1987). Ньютоновская нейропсихология Дэвида Хартли. Журнал истории поведенческих наук, 23, 123-136

22.04.2014 | Дэнни Дж. Д’Пурб | DPURB.com

_________________________________________________

В то время как целью сообщества dpurb.com всегда было и будет сосредоточение внимания на современной и прогрессивной культуре, человеческом прогрессе, научных исследованиях, философском прогрессе и будущем в гармонии с нашей природной средой; неустанные усилия по исследованию и предоставлению нашей уважаемой аудитории самой свежей и самой лучшей информации в различных областях, к сожалению, сказываются на наших очень человечных администраторах, которые наряду с пожертвованным временем и удовольствием вносят свой вклад в продвижение наш мир с помощью острых дискуссий и прогрессивных идей должен справляться со стрессами, которые испытывают даже самые стойкие умы .