Факторы и типы социального поведения

Понятие социального поведения

Определение 1

Социальное поведение — это объективно наблюдаемая система поступков или действий человека или социальных групп, которые пересекаются с интересами других людей и групп.

Социальное поведение осуществляется на 4 уровнях:

- реагирование субъекта социального поведения на действующую ситуацию или влияние внешней среды;

- образование первичных поступков и действий, являющихся элементами поведения;

- формирование системы целенаправленных действий в воздействующей сфере внешней среды;

- реализация целей жизнедеятельности.

Социальное поведение является частью человеческого поведения в целом.

Что же такое человеческое поведение? Поведение в общем смысле представляет собой образ жизни, действия и поступки людей. Поскольку человек на протяжении всей жизни существует в обществе, то и его индивидуальное поведение может оказывать влияние на окружающих, тем самым придавая социальный характер его действиям.

Замечание 1

Таким образом, еще раз отметим, что социальное поведение, в отличие от индивидуального, характеризуется действиями, которые производятся по отношению к обществу или затрагивают интересы других людей либо социальных групп.

Стоит отметить, что затрагивание интересов включает не только личное воздействие на человека или группу, но и оказание воздействия на вещи, природу, среду обитания.

Таким образом, можно отметить сложный и многогранный характер социального поведения, что обуславливает его разнообразие. Социальное поведение может быть эгоистичным или же, наоборот, альтруистичным, независимым или зависимым, вежливым или грубым и т.д.

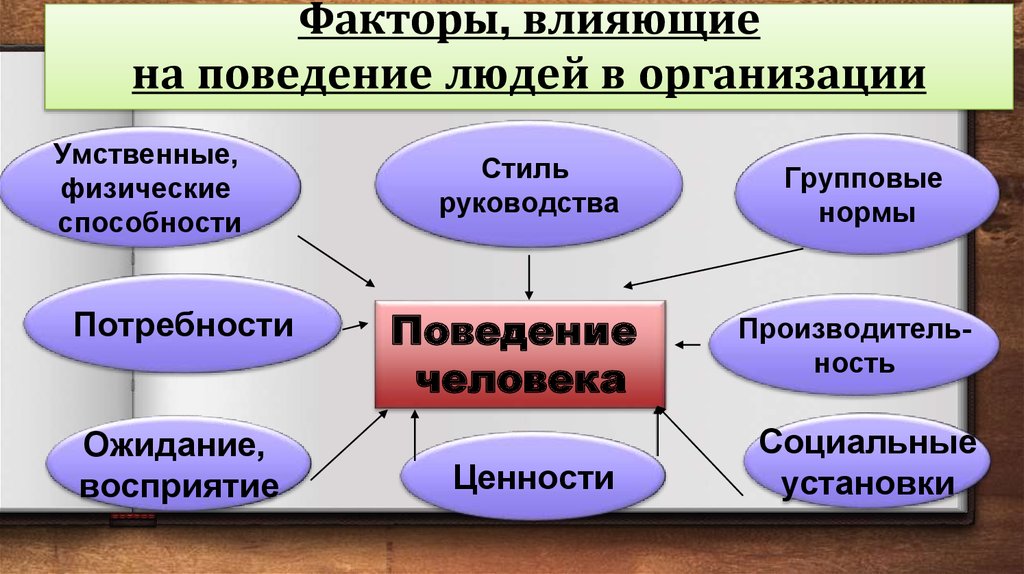

Характер социального поведения определяется факторами воздействия, которые мы рассмотрим ниже.

Факторы социального поведения

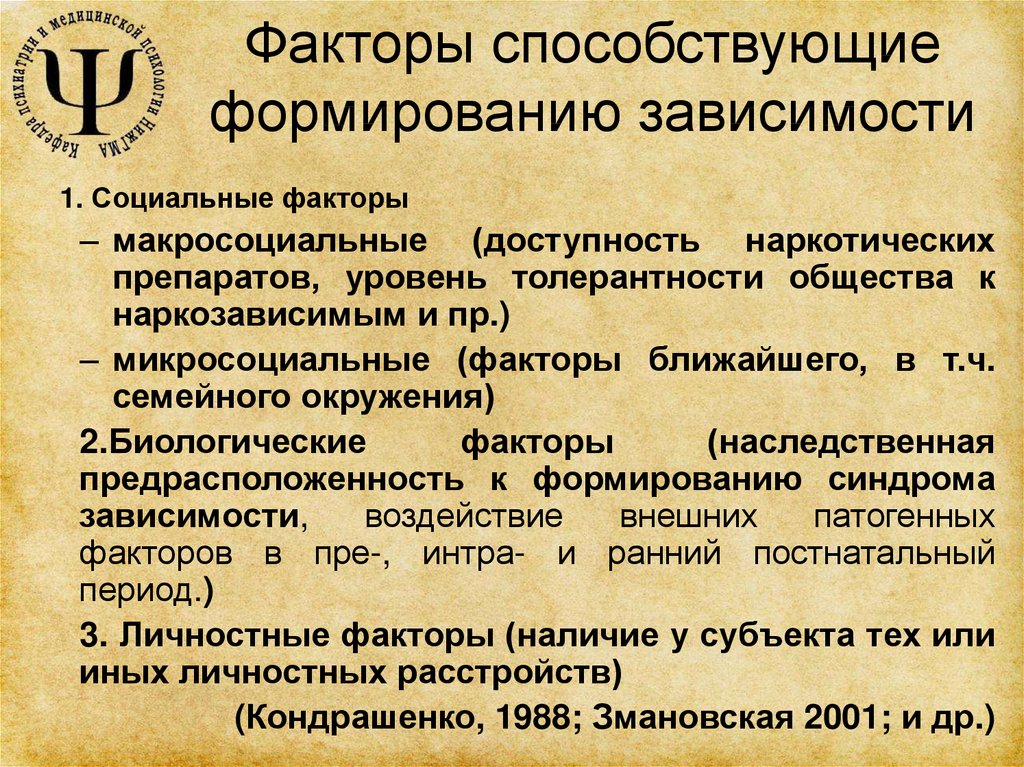

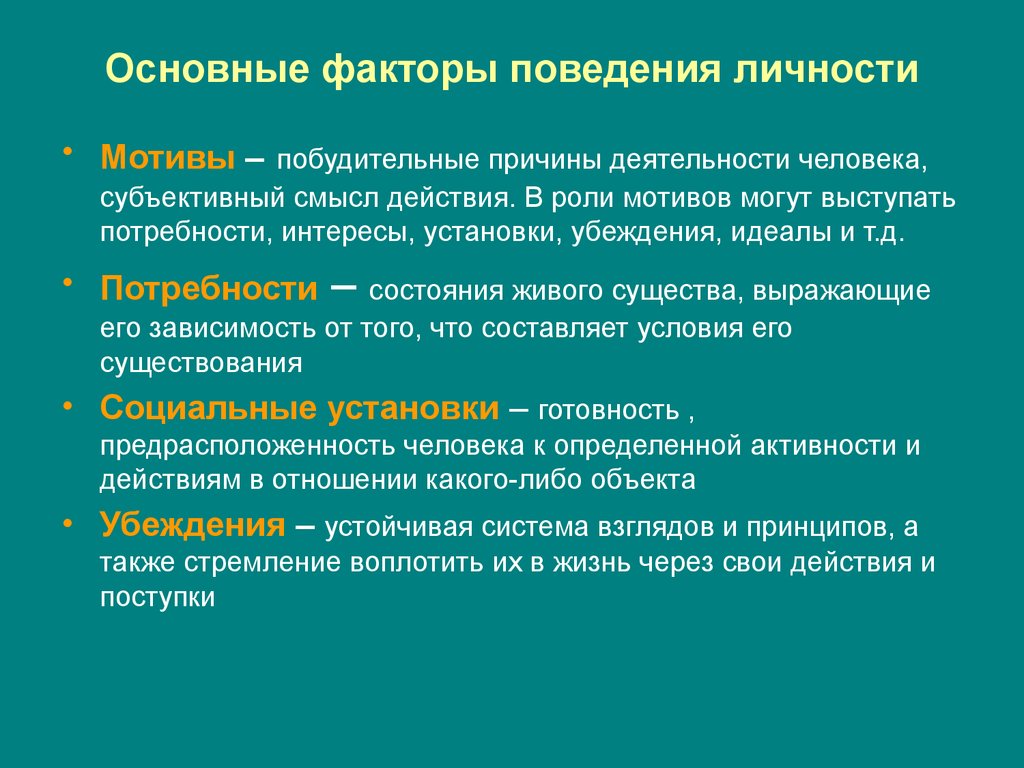

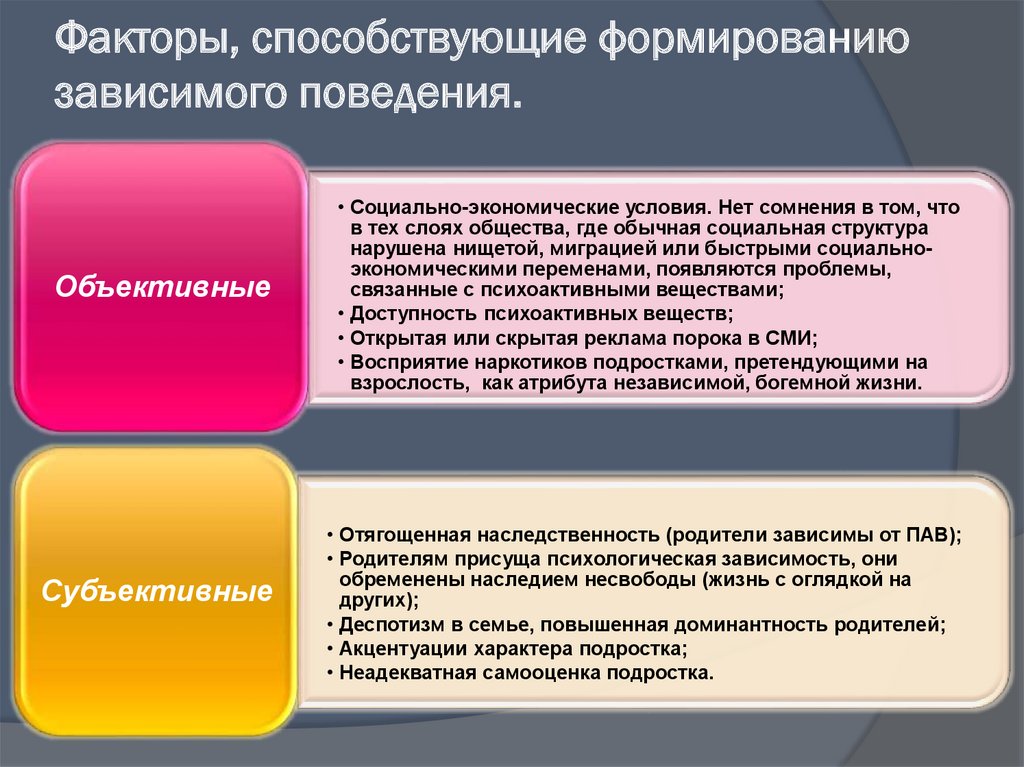

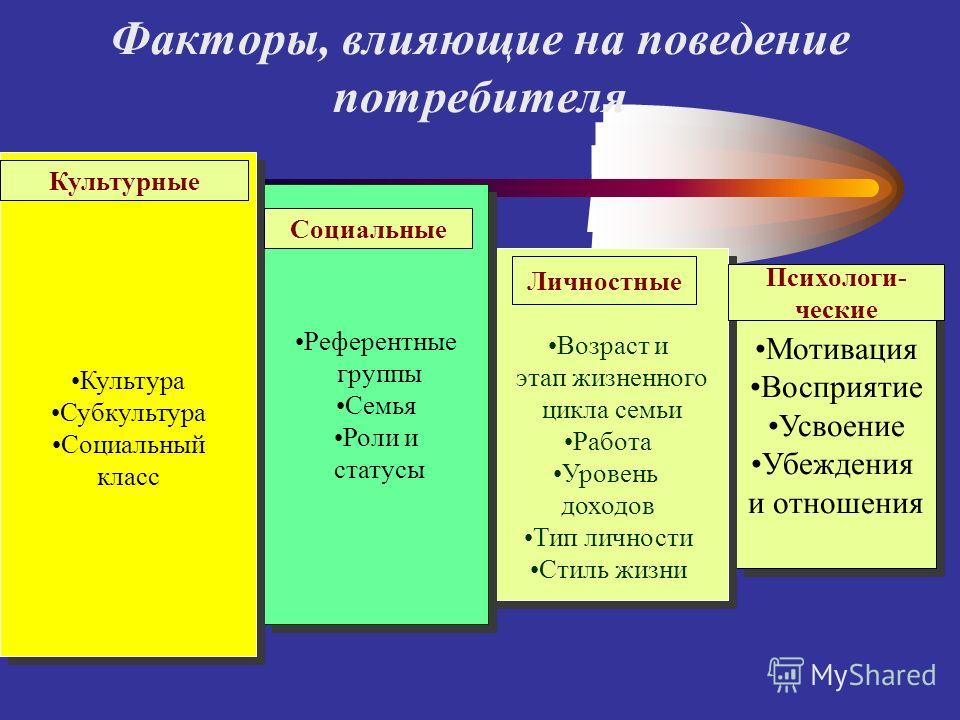

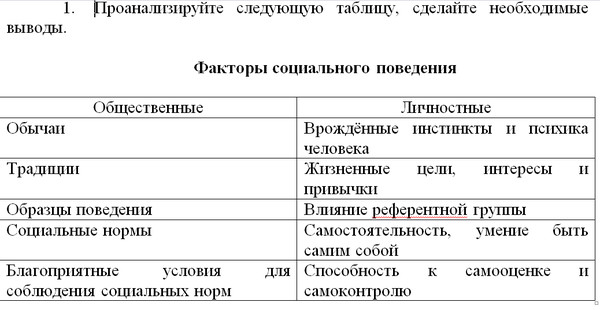

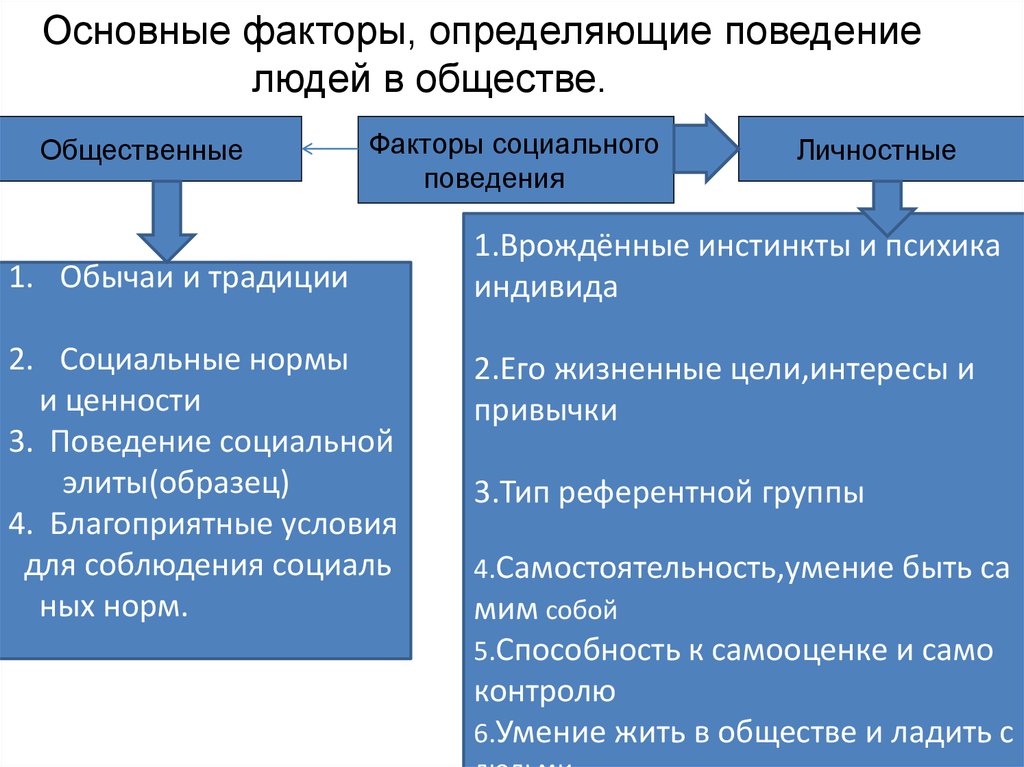

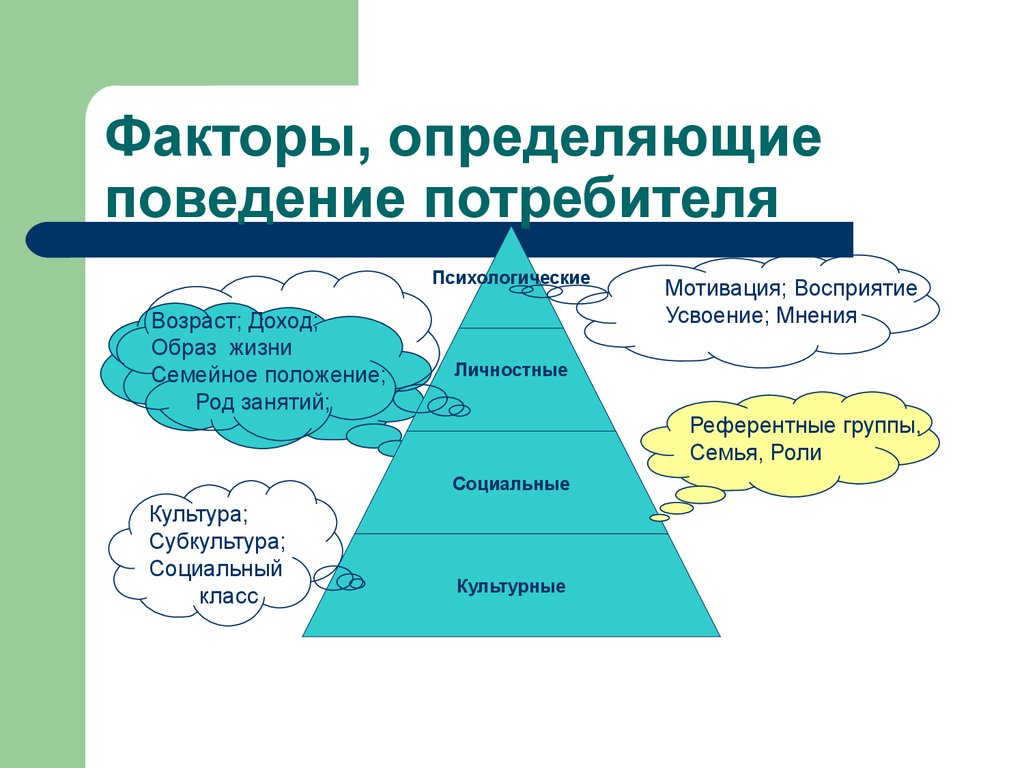

Факторы социального поведения могут иметь общественный и личностный характер.

К числу основных факторов социального поведения общественного характера относят обычаи, социальные нормы, социальные установки и ценности, традиции, поведение элиты в качестве образца для подражания, условия поведения.

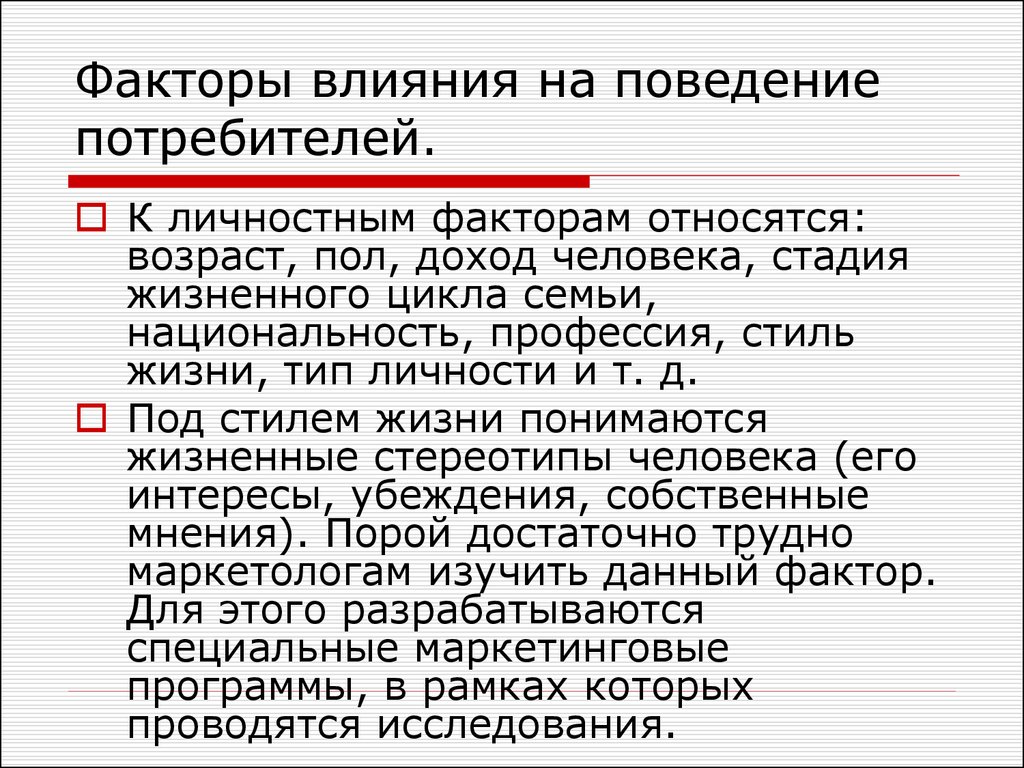

К числу личностных факторов социального поведения относят следующие:

- инстинкты, тип темперамента и психику человека, и ее состояние;

- личные интересы, цели, установки и мотивы индивида, а также его ценности и привычки;

- тип эталонной группы, на поведение которой ориентируется индивид;

- самостоятельность в принятии решений, самобытность;

- способность к объективной оценке собственного поведения и себя, к самоконтролю;

- способность к жизнедеятельности в социуме с учетом принятых социальных норм и интересов других людей и групп.

Типы социального поведения

Типы социального поведения многообразны, рассмотрим ниже некоторые из них.

Массовое социальное поведение заключается в проявлении социальной активности большого количества людей, которые не имеют определенной цели и организации, а также плохо поддаются управлению.

Групповое социальное поведение проявляется в виде действий людей, которые включены в организованную социальную группу средних и малых размеров.

Гендерно-ролевое социальное поведение заключается в совершении человеком определенных действий, обусловленных его полом и типичными для его пола социальными ролями.

Выше рассмотренные типы социального поведения характеризуют социальное поведение человека или групп в зависимости от их социальных функций и интересов.

Иные типы социального поведения определяют поведение человека и его отношения с другими людьми и социальными группами. Перечислим их:

- просоциальное поведение заключается в желании человека оказать помощь и поддержку другим людям;

- конкурентное социальное поведения заключается в последовательности действий, когда человек считает остальных людей или социальную группу своим конкурентом и осуществляет с ними борьбу или соревнование за удовлетворение собственных интересов;

- послушное поведение связано с действиями, обеспечивающими легкость и простоту социального взаимодействия в обществе;

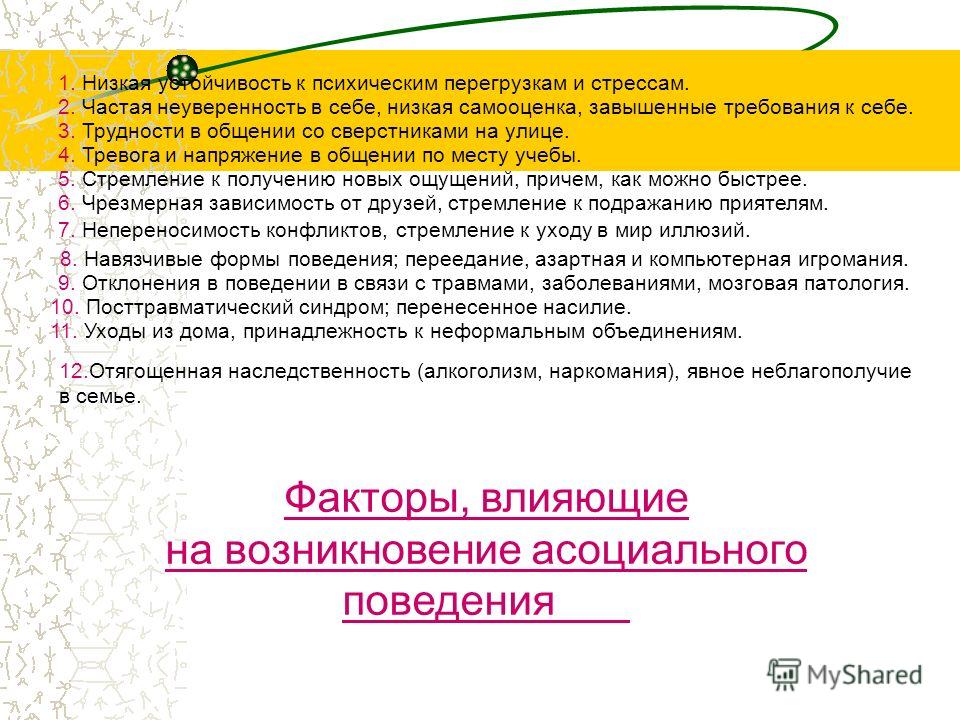

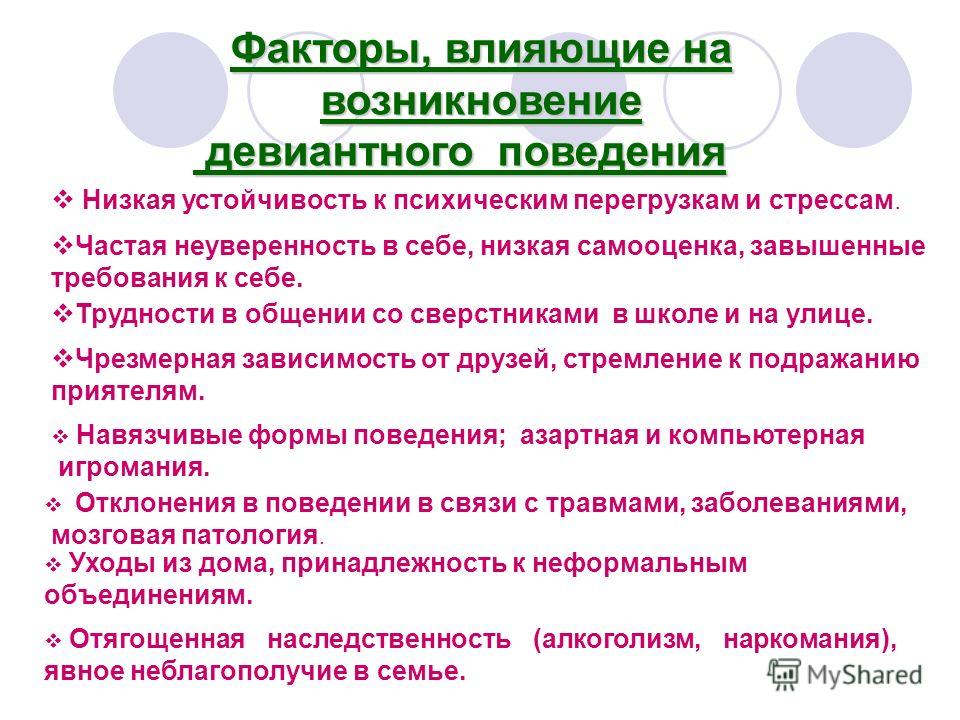

- проблемное поведение заключается в поведении, результатом которого является появление у человека психологических проблем.

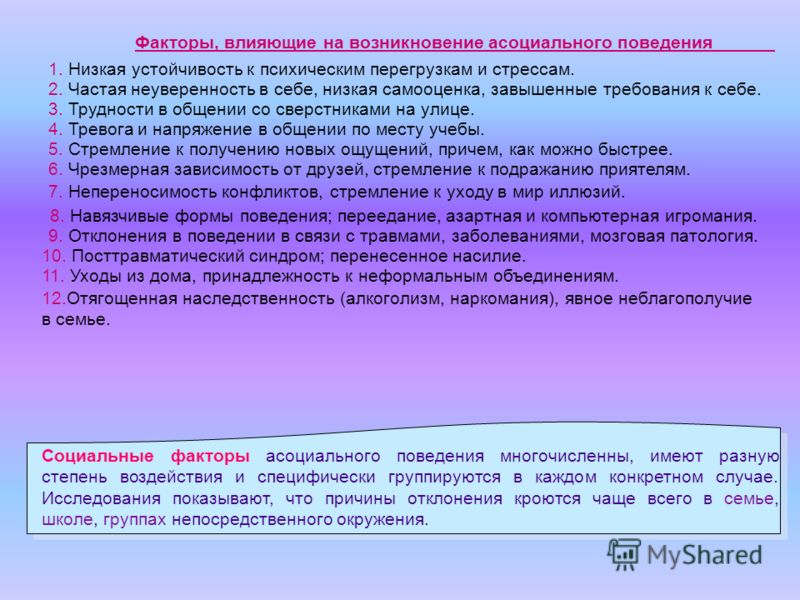

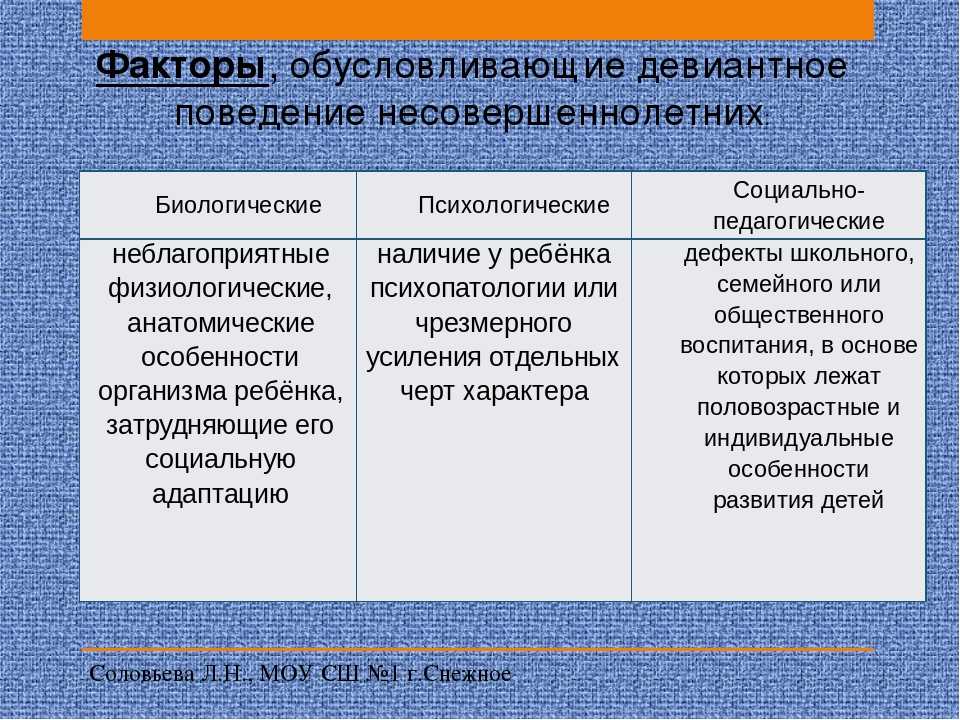

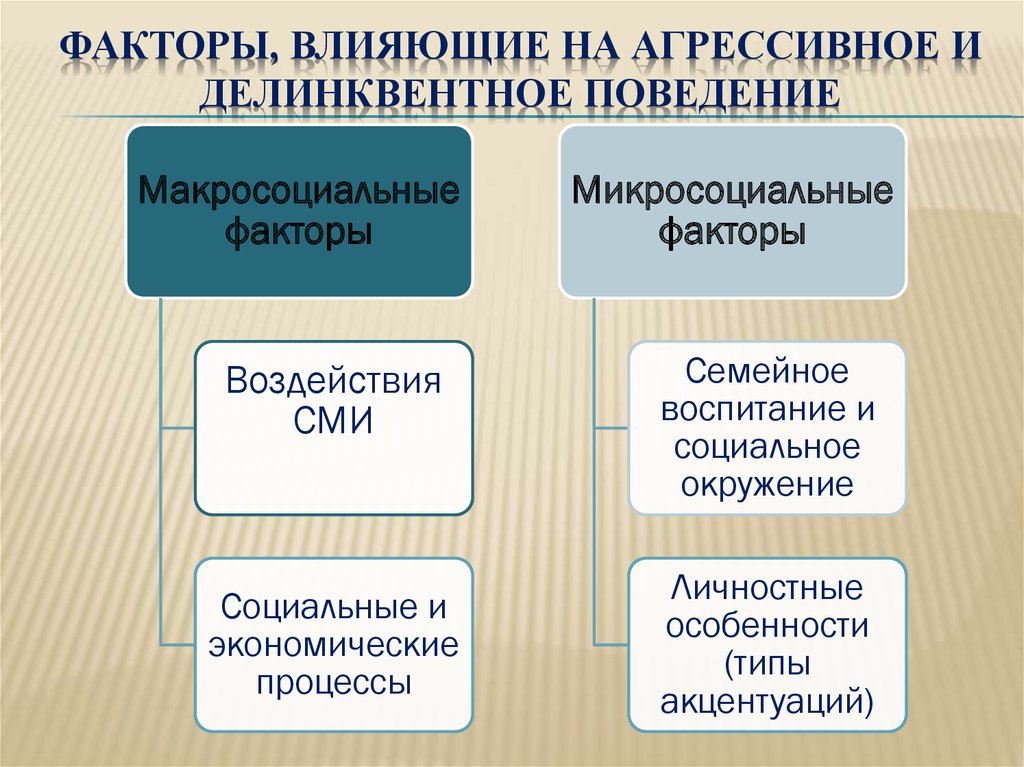

К числу разновидностей проблемного социального поведения относят деструктивное поведение, дезадаптивное и асоциальное;

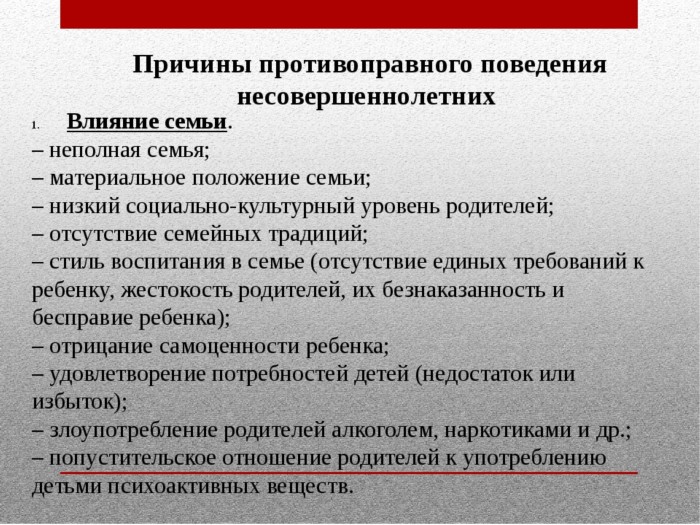

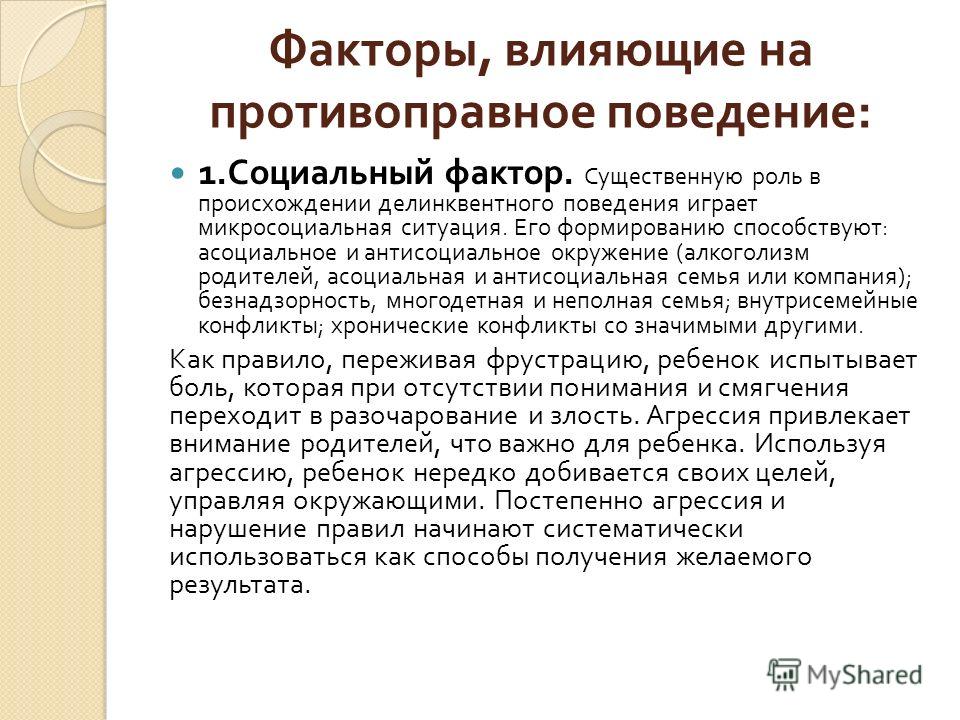

К числу разновидностей проблемного социального поведения относят деструктивное поведение, дезадаптивное и асоциальное; - противоправное поведение связано с нарушением правовых норм, принятых в обществе;

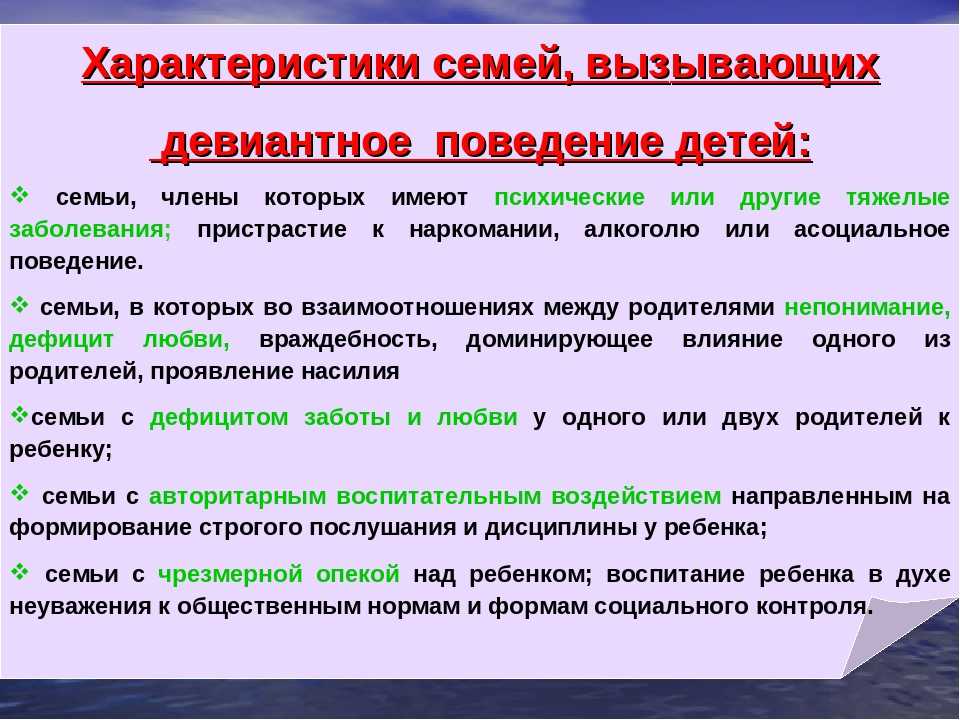

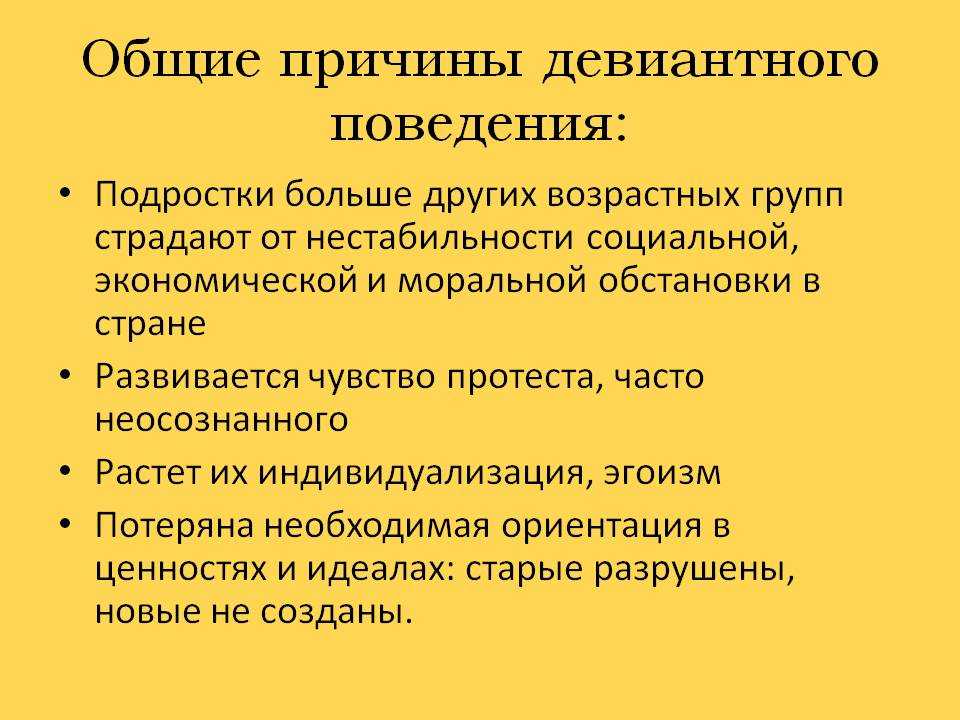

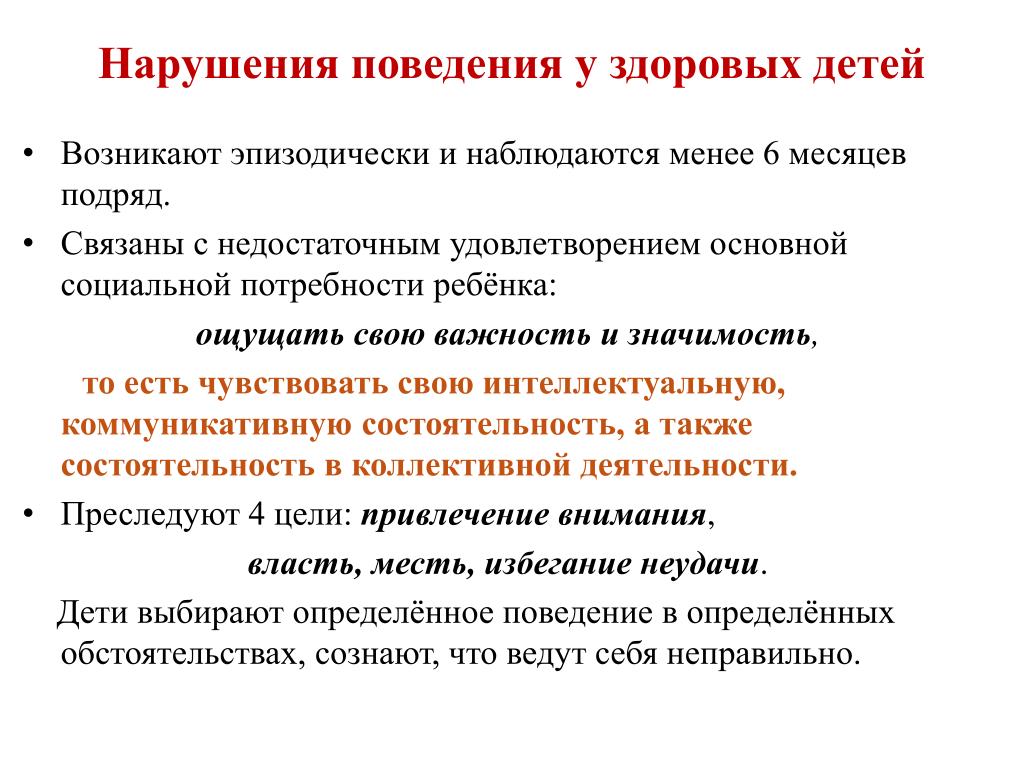

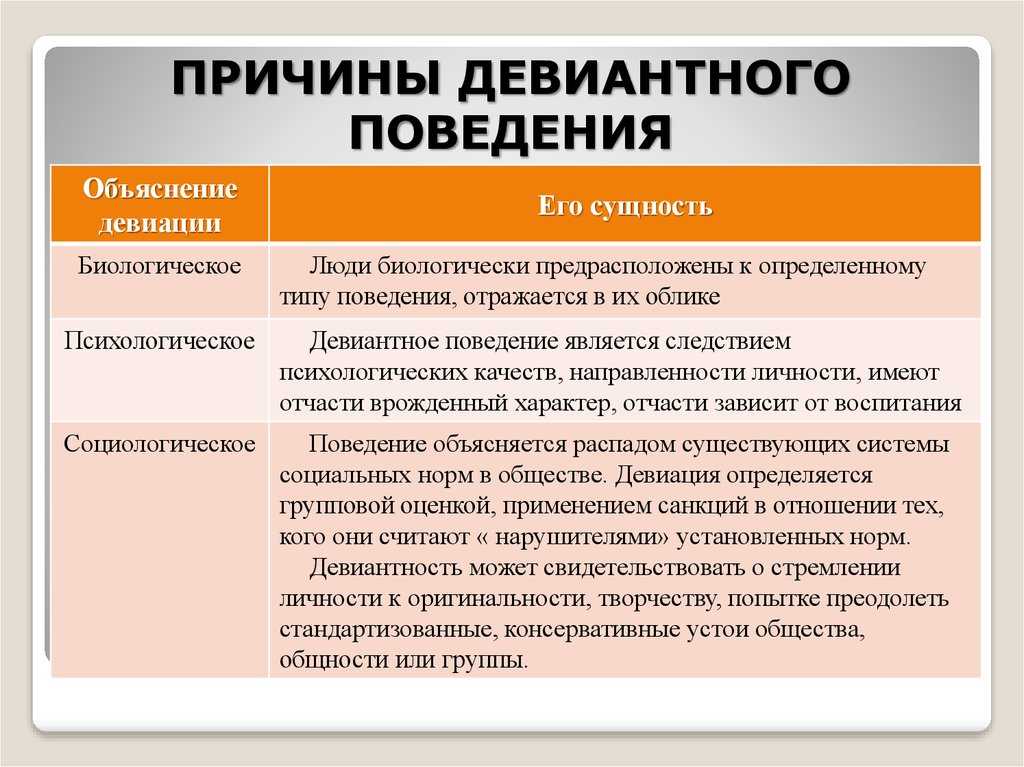

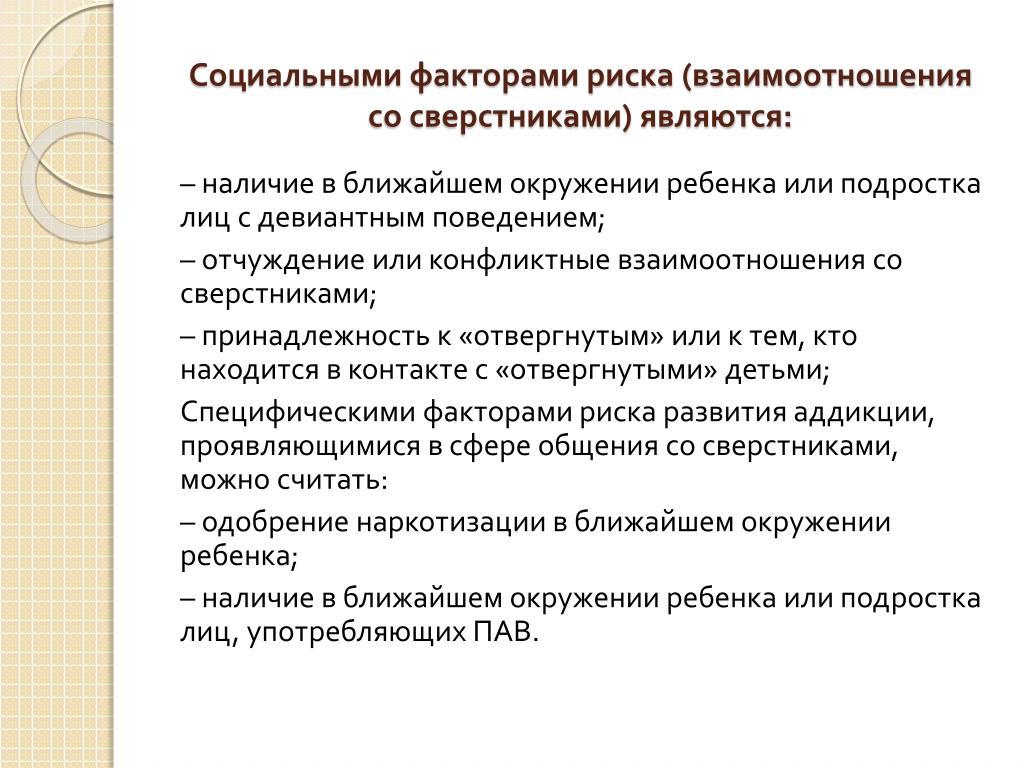

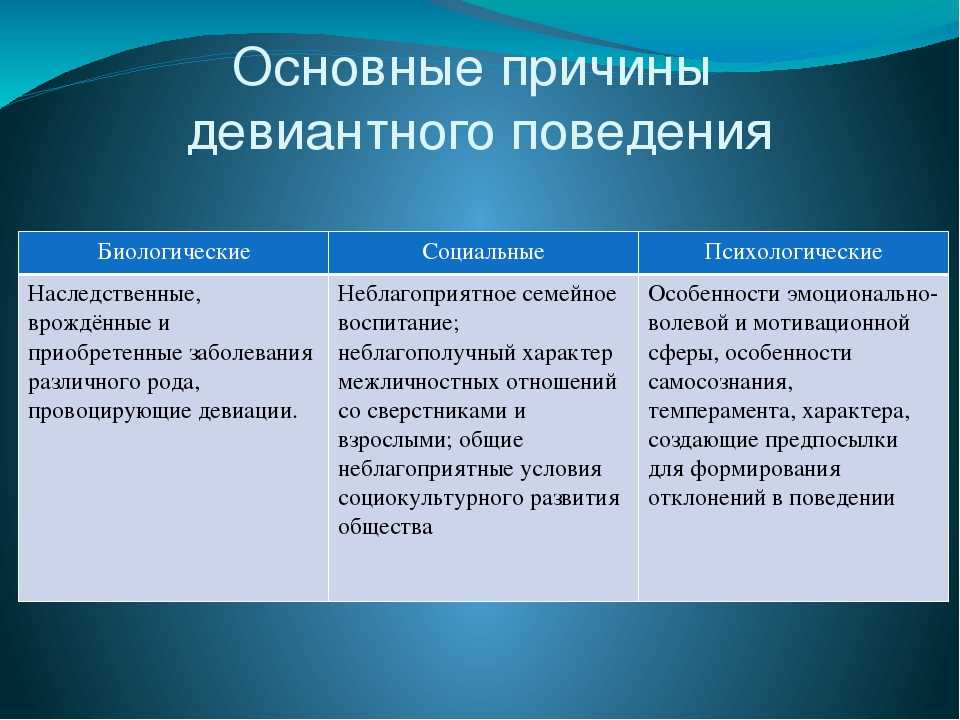

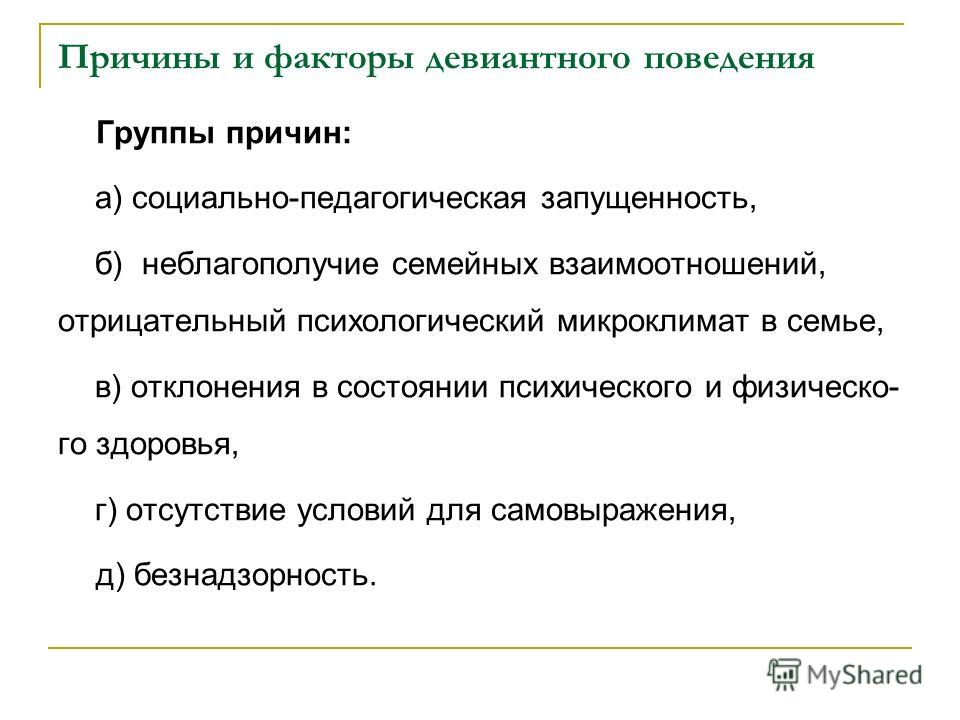

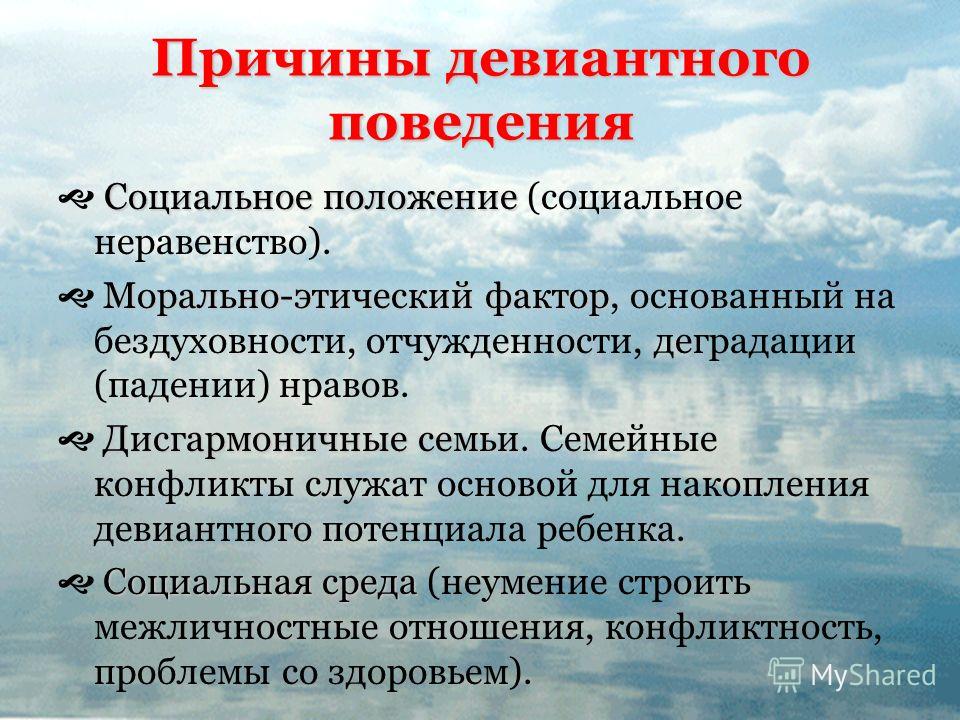

- девиантное поведение является таким поведением, которое отклоняется от принятых в обществе социальных норм, причем оно может быть как негативным, так и позитивным.

Социальное поведение типа привязанности проявляется как поведение человека, желающего находится в постоянном контакте с людьми. Такой тип социального поведения проявляется с детства, где первым объектом привязанности является родитель – мать или отец.

Существуют и иные типы социального поведения. Это и социальное поведение, когда человек стремиться исключительно к успеху или к идеальному, в противовес такого поведению, существует тип поведения, ориентированный на избегание неудач. Такие люди, напротив, стремятся быть не самыми худшими. Некоторые люди демонстируют социальное поведение, когда единственной целью является обладание властью и подчинение себе людей и социальное поведение, выражающееся в покорности власти и т. д.

д.

Всем нам известно деление людей на экстравертов и интровертов, соответственно, также можно выделить два типа социального поведения. Экстравертивный тип социального поведения заключается в стремлении к установлению контактов и общению с людьми, интровертивный типа, наоборот, стремительно избегает любых контактов.

Также можно выделить уверенное и беспомощное поведение.

Уверенное поведение проявляется в действиях человека, который выражает готовность к отстаиванию своих интересов и реализации своих потребностей и целей. Беспомощное поведение является противоположностью уверенного поведения и, соответственно, выражается в неготовности к отстаиванию своей позиции, интересов и потребностей.

1. Системные факторы социальной эффективности управленческой элиты в современной России

Пугачев В.П.* (Россия, г. Москва)

Аннотация. В статье выявляются и анализируются важнейшие системные детерминанты эффективности управленческой элиты: тип социальной системы; идеология правящей элиты; власть, позволяющая распоряжаться общественными ресурсами; организационная структура и, прежде всего, подсистема организационных статусов и ролей; клиентелистская культура, утвердившаяся в среде политиков и чиновников; система рекрутирования управленческой элиты.

Элита играет ведущую роль в жизни любого общества. Именно поэтому она является предметом многочисленных научных исследований. В современной литературе сам этот термин – «элита» весьма многозначен. Как отмечает А.В. Дука, «элита – это слово, которое мы используем с легкостью в повседневном разговоре, несмотря на значительную неопределенность, окружающую его» [1, с. 48].

Существуют различные научные школы в трактовке социальной элиты: ценностная, макиавеллистская, леволиберальная, демократического элитизма, плюрализма элит и др. [2, с. 150–162]. Их анализ – задача специальных исследований. В данной статье термин «элита» будет пониматься в его ценностно нейтральном, функциональном значении, в соответствии с которым элита – это внутренне дифференцированная группа лиц, принимающих решения, важные для государства и (или) для тех организаций, которые они представляют.

Связь с управлением – неотъемлемая, атрибутивная характеристика социальной элиты как «класса управляющих» (Г. Моска), или же группы людей, принимающих важные для общества решения. Однако существуют различные виды управления (политическое, административное, экономическое, военное и т.п.) и его уровни (человеческое общество как система, государство, его различные административно-территориальные единицы, отдельные организации и их подразделения и т.п.). И с этой точки зрения, представляется целесообразным выделение (на основе критерия дихотомического деления управления обществом на политическое и неполитическое) управленческой элиты как внутренне дифференцированной группы лиц, выполняющих руководящие функции по реализации политических решений и принимающих политико-административные и неполитические решения в различных сферах и на различных уровнях общественной организации.

Конечно, деление элиты – на политическую и неполитическую, управленческую относительно, поскольку сама политика представляет собой высший тип управления – управление обществом как целым, опирающееся на суверенную государственную власть. Кроме того, политическая элита принимает важнейшие, значимые для всей социальной системы решения, определяет государственную политику, механизмы формирования, формальные (а во многом и неформальные) цели деятельности и правила поведения административной управленческой элиты, главным образом о которой пойдет речь в данной статье. Эти аспекты влияния политической элиты и социальной системы в целом на деятельность управленческой элиты и являются предметом исследования данной статьи. Ее главная цель – выделение важнейших факторов, влияющих на эффективность управленческой элиты, определение причин низкой социальной эффективности российской управленческой элиты и путей их устранения или нейтрализации.

Кроме того, политическая элита принимает важнейшие, значимые для всей социальной системы решения, определяет государственную политику, механизмы формирования, формальные (а во многом и неформальные) цели деятельности и правила поведения административной управленческой элиты, главным образом о которой пойдет речь в данной статье. Эти аспекты влияния политической элиты и социальной системы в целом на деятельность управленческой элиты и являются предметом исследования данной статьи. Ее главная цель – выделение важнейших факторов, влияющих на эффективность управленческой элиты, определение причин низкой социальной эффективности российской управленческой элиты и путей их устранения или нейтрализации.

Любое общество и каждая организация заинтересованы в эффективной управленческой элите. Характеризуемая в общей форме эффективность управленческой элиты в современном демократическом государстве определяется, прежде всего, следующими критериями:

- принятие компетентных, квалифицированных решений в пределах организационных полномочий;

- полное и качественное выполнение решений вышестоящих органов при минимальных издержках;

- социальная эффективность – удовлетворение интересов и потребностей сотрудников [3, с.

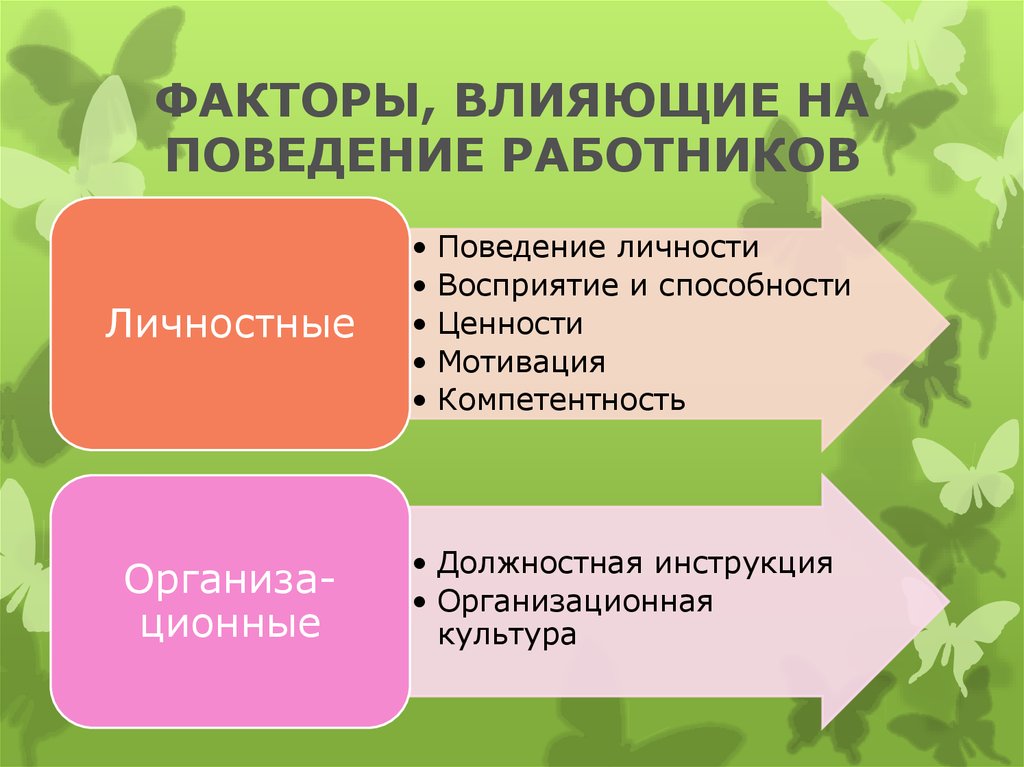

Эффективность элиты реализуется через ее деятельность, ее целевую направленность и результативность. Согласно выводам современной науки, поведение человека являются функцией от взаимодействия личности (или, точнее, индивидуальных, личностных качеств) и ситуации, что можно отразить формулой: П = f (Л, С), где П обозначает поведение, f – функцию, Л – личность, а С – ситуацию. Эта формула означает, что мотивация и адекватное ей поведение зависят от индивидуальных качеств человека и окружающей его среды, ситуации. Причем влияние ситуации, среды является в конечном счете ведущим фактором, определяющим поведение [4].

Для большинства людей ситуация является важнейшим фактором, определяющим поведение человека. Между тем, сам термин «ситуация», несмотря на его широчайшее распространение в научной литературе и повседневном языке, является чрезвычайно многозначным и недостаточно точно определяемым [5, с. 121–132]. Понимаемая в широком смысле ситуация отождествляется со всей окружающей человека (или коллективного социального субъекта) средой, с «не-Я». Хотя такое понимание ситуации имеет право на существование, оно страдает чрезмерной широтой. и нуждается в конкретизации по разным направлениям.

Хотя такое понимание ситуации имеет право на существование, оно страдает чрезмерной широтой. и нуждается в конкретизации по разным направлениям.

Учитывая это, отдельные автора делают попытку конкретизировать понятие ситуации. Так, Ф. Зимбардо на основе анализа результатов Стэнфордского эксперимента, а также многочисленных расследований злодеяний американских военных полицейских в тюрьме Абу-Грейб в Ираке и в других тюрьмах, выделяет три важнейших детерминанты деструктивного (и любого) поведения людей: «Человека, Ситуацию и Систему» и разделяет ситуацию, понимаемую в широком смысле – как «не-Я», окружающую среду, на «систему» и «ситуацию» в узком смысле. При этом в его современных работах ситуация представляет собой «поведенческий контекст, который с помощью вознаграждений и нормативных функций наделяет тем или иным смыслом роли и статус актеров. Система состоит из агентов и агентств, идеология, ценности и власть которых создают ситуации и диктуют роли и ожидания по отношению к поведению актеров, находящихся в сфере ее влияния» [6, с. 631–632].

631–632].

Иными словами, «система» – это относительно стабильный, институциализированный аспект организации, в том числе поведения людей, в то время как «ситуация» в узком значении этого термина – конкретный, изменчивый, неповторимый набор поведенчески значимых факторов, обстоятельств. По мнению этого известного ученого, именно система, используя власть и ресурсы и поддерживая или даже требуя от членов организации определенных форм поведения создает соответствующие ситуации. ««Плохие системы» создают «плохие ситуации», создающие «плохих людей»: они провоцируют даже самых хороших из нас вести себя очень плохо» [6, с. 631]. Этот вывод, как будет показано ниже, вполне применим и к объяснению низкой эффективности и коррумпированности современной российской элиты.

В соответствии с системно-ситуативным подходом к объяснению деятельности и поведения людей представляется возможным выделить важнейшие системные детерминанты эффективности управленческой элиты. Ими являются:

- Тип социальной системы как целого, отражающий ее качественную определенность, цели и ценности;

- Идеология, обосновывающая смысл существования «класса управляющих», защищающая его интересы и ценности;

- Власть, дающая возможность распоряжаться общественными ресурсами;

- Организационная структура, подсистема организационных статусов и ролей;

- Культура и, прежде всего, субкультура правящих политиков и чиновничества;

- Социальный механизм рекрутирования элиты.

Рассмотрим эти факторы более детально.

Тип социальной системы – наиболее важная, интегративная детерминанта действий управленческой элиты и ее эффективности. Существуют различные типы социальных систем: американская, западноевропейская, китайская, иранская и др., каждая из которых обеспечивает реализацию интересов определенных общественных групп и прежде всего, властвующей элиты, которая «состоит из людей, занимающих такие позиции, которые дают им возможности возвыситься над средой обыкновенных людей и принимать решения, имеющие крупные последствия. Это обусловлено тем, что они командуют важнейшими иерархическими институтами и организациями современного общества. Они занимают в социальной системе стратегические командные пункты, в которых сосредоточены действенные средства, обеспечивающие власть, богатство и известность, которыми они пользуются» [7, с. 24].

В постсоветский период в результате идейно-нравственной и профессиональной деградации правящей элиты, особенно ее партийно-комсомольской верхушки, а также усилий американских советников, неправительственных институтов, фондов и т. п., России была навязана тупиковая для будущего страны модель зависимого развития [8, с. 516–522]. Эта модель общественной организации в своих классических вариантах уже несколько десятилетий реализуется в богатых сырьевыми ресурсами странах «третьего мира». Она ориентирована на научную, технологическую и финансово-экономическую зависимость от США и других стран Запада, обеспечивает господствующее положение и быстрое обогащение властвующей элиты, сверхвысокие прибыли транснациональных корпораций, вывоз капитала и «перекачку мозгов» (если и пока они имеются) в западные страны, характеризуется глубочайшим социальным неравенством, сокращением внутренних инвестиций, особенно в производство, непропорционально высокой, по сравнению с ВВП, тратой остающихся в стране средств на предметы роскоши, дорогостоящие амбициозные проекты. Основные черты существующей в различных вариантах модели зависимого развития достаточно хорошо изучены в мировой литературе, хотя попытки ее замалчивания или опровержения по понятным причинам не прекращаются.

п., России была навязана тупиковая для будущего страны модель зависимого развития [8, с. 516–522]. Эта модель общественной организации в своих классических вариантах уже несколько десятилетий реализуется в богатых сырьевыми ресурсами странах «третьего мира». Она ориентирована на научную, технологическую и финансово-экономическую зависимость от США и других стран Запада, обеспечивает господствующее положение и быстрое обогащение властвующей элиты, сверхвысокие прибыли транснациональных корпораций, вывоз капитала и «перекачку мозгов» (если и пока они имеются) в западные страны, характеризуется глубочайшим социальным неравенством, сокращением внутренних инвестиций, особенно в производство, непропорционально высокой, по сравнению с ВВП, тратой остающихся в стране средств на предметы роскоши, дорогостоящие амбициозные проекты. Основные черты существующей в различных вариантах модели зависимого развития достаточно хорошо изучены в мировой литературе, хотя попытки ее замалчивания или опровержения по понятным причинам не прекращаются.

Социальная система зависимого развития оказывает огромное влияние на эффективность российской элиты всех уровней по ряду направлений. Она определяет констелляцию основных, долговременных интересов властвующей элиты, их структуру, соотношение с национальными интересами и интересами управляемых. В постсоветской России это проявляется, прежде всего, в том, что главными интересами властвующей элиты стали собственное обогащение и сохранение власти. Реализации этой латентной стратегической установки подчинен и сам тип социальной организации, для которой характерны: ослабление формальных требований при распределении социальных благ и ресурсов, контроля над управляющими, борьбы с коррупцией и протекционизмом, ответственности должностных лиц за экономические и некоторые другие преступления. Все это способствует гипертрофированному росту микрополитики и крайне негативно влияет на эффективность управленческой элиты.

Практически любая устойчивая социальная система, и прежде всего, государство, имеет определенную идеологию – систему (совокупность) идей, обосновывающих и защищающих определенные коллективные (организационные) ценности и интересы, на выражение которых претендует правящая элита и которая оправдывает ее нахождение у власти. Применительно к постсоветской элите такой официальной идеологией явилась раннелиберальная, утопическая по своей сути идеология, основанная на ценностях крайнего эгоизма и индивидуализма, идеях почти безграничной свободы, всевластия рынка, отказа государства от интегрирующих общество и регулирующих его развитие функций, американоцентризма. Эта идеология по существу оправдывала криминальные способы захвата общенародной собственности и обогащения. Ценностная деградация правящей элиты зашла настолько далеко, что некоторые из постсоветских политических лидеров, например, Г. Попов (бывший мэр Москвы) и Г. Бурбулис (бывший Госсекретарь), в своих интервью публично оправдывали взяточничество необходимостью тем самым заинтересовать в реформах чиновников – Г. Попов [9, с. 1, 5] и низкими окладами государственных служащих – Г. Бурбулис [10]. Такого рода идеология послужила идейно-нравственному оправданию гипертрофированного развития микрополитики в сфере государственного управления, почти тотальному распространению коррупции, злоупотреблений служебным положением, протекционизма, непотизма и т.

Применительно к постсоветской элите такой официальной идеологией явилась раннелиберальная, утопическая по своей сути идеология, основанная на ценностях крайнего эгоизма и индивидуализма, идеях почти безграничной свободы, всевластия рынка, отказа государства от интегрирующих общество и регулирующих его развитие функций, американоцентризма. Эта идеология по существу оправдывала криминальные способы захвата общенародной собственности и обогащения. Ценностная деградация правящей элиты зашла настолько далеко, что некоторые из постсоветских политических лидеров, например, Г. Попов (бывший мэр Москвы) и Г. Бурбулис (бывший Госсекретарь), в своих интервью публично оправдывали взяточничество необходимостью тем самым заинтересовать в реформах чиновников – Г. Попов [9, с. 1, 5] и низкими окладами государственных служащих – Г. Бурбулис [10]. Такого рода идеология послужила идейно-нравственному оправданию гипертрофированного развития микрополитики в сфере государственного управления, почти тотальному распространению коррупции, злоупотреблений служебным положением, протекционизма, непотизма и т. п.

п.

В последние годы властвующая элита отказалась от наиболее одиозных идеологических установок раннего постсоветского периода, однако так и не смогла предложить обществу систему конструктивных, привлекательных идей и ценностей, которая могла бы послужить ценностно-мотивационной базой эффективной деятельности самой элиты и критериев ее рекрутирования.

Определяющим фактором влияния социальной системы на качественные характеристики и эффективность правящей элиты является власть. Она позволяет политикам и высшим управленцам осуществлять легитимный контроль за организационным поведением подчиненных, распределять общественные ресурсы и должности, награждать одних и наказывать других. Власть формирует основные политические и управленческие институты. Все это делает ее мощным регулятором сознания и поведения людей и, прежде всего, управленцев, подчиненных верховной власти.

Одним из важнейших Источников системного воздействия власти на элиту и общество является обладание ею ресурсами влияния: экономическими, социальными (повышение или понижение социального статуса или ранга, предоставление социальных льгот и услуг), информационными и др. , осуществлять контроль за их распределением. Предлагая гражданам доступ к определенным ресурсам, социальная система побуждает их служить власти, подчиняться ей. В то же время доступ к общественным ресурсам при отсутствии или слабости внутреннего (нравственного) и внешнего (со стороны общества и представляющих его институтов) контроля создает для правящей элиты соблазн разного рода злоупотреблений. Такое ослабление социального контроля за распределением и использованием общественных ресурсов произошло в постсоветской России.

, осуществлять контроль за их распределением. Предлагая гражданам доступ к определенным ресурсам, социальная система побуждает их служить власти, подчиняться ей. В то же время доступ к общественным ресурсам при отсутствии или слабости внутреннего (нравственного) и внешнего (со стороны общества и представляющих его институтов) контроля создает для правящей элиты соблазн разного рода злоупотреблений. Такое ослабление социального контроля за распределением и использованием общественных ресурсов произошло в постсоветской России.

Доминирующая часть пришедшей к власти элиты оказалась незаинтересованной в наведении порядка в государственном управлении: установлении строгого контроля за должностными лицами, принятии решительных и последовательных мер по борьбе с коррупцией, расхищением бюджетных средств, злоупотреблениями служебным положением и т.п.

Мощный канал системного влияния власти и ее носителя – высшей элиты – авторитет власти (организации, коллектива, должности), легитимирующий ее решения и действия. Власть, как писал в «Лже-Нероне» ее известный писатель-исследователь Л. Фейхтвангер, «даже пустого человека наполняет содержанием», создает ему авторитет, который легитимирует определенные взгляды, поступки и образцы поведения, вызывает подражание, усиливает заразительность примера. В воздействии на различные элитные слои и граждан власть обладает системным свойством мультипликации (увеличения в геометрической прогрессии) образцов поведения ее высших носителей, руководства.

Власть, как писал в «Лже-Нероне» ее известный писатель-исследователь Л. Фейхтвангер, «даже пустого человека наполняет содержанием», создает ему авторитет, который легитимирует определенные взгляды, поступки и образцы поведения, вызывает подражание, усиливает заразительность примера. В воздействии на различные элитные слои и граждан власть обладает системным свойством мультипликации (увеличения в геометрической прогрессии) образцов поведения ее высших носителей, руководства.

Огромное влияние на деятельность управленческой и иной элиты оказывает организационная структура и, прежде всего, подсистема организационных статусов и ролей. Организационная структура представляет собой сеть институтов, отношений, формальных и неформальных требований, принципов и норм, прав и обязанностей, упорядочивающих и регулирующих деятельность управленческой элиты и всех работников учреждения (предприятия).

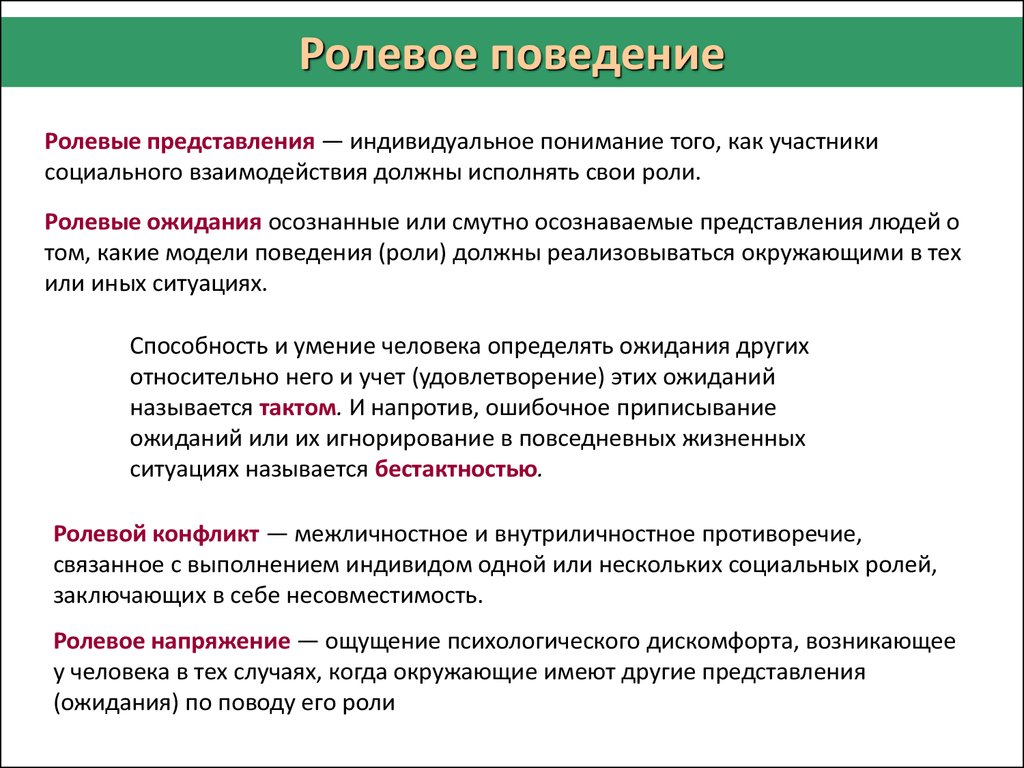

Важнейшим каналом влияния организационной структуры социальной системы на эффективность управленческой элиты является статусно-ролевое влияние. Любое общество (и организация) имеет определенную структуру, представляющую собой совокупность статусов (т. е. позиций, предполагающих определенные положение в обществе, права и обязанности) и ролей – совокупностей требований, предъявляемых к человеку, занимающему данную позицию. Социальные статусы и роли, связаны с определенным вознаграждением (деньги, престиж, возможности карьерного роста, влияния, самореализации и т. д.) и наказанием (санкции за невыполнение позиционных требований). Люди стремятся занимать более высокие статусы и выполняют связанные с ними роли. Вследствие высокой личностной значимости статусы и роли представляют собой важнейший канал влияния на поведение, ценности и установки людей.

Любое общество (и организация) имеет определенную структуру, представляющую собой совокупность статусов (т. е. позиций, предполагающих определенные положение в обществе, права и обязанности) и ролей – совокупностей требований, предъявляемых к человеку, занимающему данную позицию. Социальные статусы и роли, связаны с определенным вознаграждением (деньги, престиж, возможности карьерного роста, влияния, самореализации и т. д.) и наказанием (санкции за невыполнение позиционных требований). Люди стремятся занимать более высокие статусы и выполняют связанные с ними роли. Вследствие высокой личностной значимости статусы и роли представляют собой важнейший канал влияния на поведение, ценности и установки людей.

Наиболее глубокое непосредственное влияние на человека оказывает социальная роль, особенно тогда, когда она четко представлена и контролируется, как это имеет место в случае с управленческой элитой. Как убедительно показали в частности эксперименты Ф. Зимбардо, а также И. Джаниса и его коллег [11, 12], под влиянием даже сравнительно короткого по времени ролевого поведения изменяются не только поступки, но и ценностные ориентации, чувства и эмоции людей, актуализируются некоторые ранее скрытые, латентные свойства личности. Если добиться, чтобы человек, исполняя определенную роль, вел себя вопреки своим текущим взглядам и установкам или хотя бы публично поддержал противоречащие им идеи, то это может стать эффективным средством изменения его внутреннего мира и поведения.

Если добиться, чтобы человек, исполняя определенную роль, вел себя вопреки своим текущим взглядам и установкам или хотя бы публично поддержал противоречащие им идеи, то это может стать эффективным средством изменения его внутреннего мира и поведения.

Проецируя эти научные выводы на качественное состояние и деятельность современной российской управленческой элиты можно заключить, что осуществленная в 90-годы в нашей стране коренная перестройка статусно-ролевой структуры государственного управления явилась одной из важнейших причин социальной деградации российского чиновничества, массового распространения коррупции, протекционизма, различного рода злоупотреблений служебным положением. При этом следует учитывать не только формальные, но и неформальные, теневые отношения и институты, получившие массовое распространение в управлении государством в результате номенклатурно-криминальной приватизации и преимущественно псевдодемократического реформирования страны.

Правящая постсоветская элита оказалась прямо заинтересована в быстром разрушении институтов советского периода, а также противодействии созданию эффективных социальных институтов, характерных для современного демократического правового социального государства и, прежде всего, институтов контроля за политиками и чиновниками, крайне необходимых для эффективного функционирования всей системы государственных органов. При наличии таких институтов были бы невозможны ни сохранение ее привилегий, ни номенклатурно-криминальная приватизация, ни последующее обогащение с помощью института коррупции и других теневых институтов. Такие институты и, прежде всего, социальные роли, социальные сети и социальные практики, обладают высокой адаптивностью и способностью массового распространения [13, с. 16–34].

При наличии таких институтов были бы невозможны ни сохранение ее привилегий, ни номенклатурно-криминальная приватизация, ни последующее обогащение с помощью института коррупции и других теневых институтов. Такие институты и, прежде всего, социальные роли, социальные сети и социальные практики, обладают высокой адаптивностью и способностью массового распространения [13, с. 16–34].

Воздействие деструктивных теневых институтов на деятельность управленческой элиты, да и само их существование, а также масштабы распространения очень во многом зависят от культуры, утвердившейся в обществе. Национальная культура вообще и субкультура слоя управленцев, бюрократии и чиновников в частности – один из важнейших факторов, влияющих на качества и эффективность деятельности управленческой элиты. Организационная культура влияет на управленческую элиту через менталитет, ценности, убеждения и установки, образцы и нормы поведения. Культура предписывает людям определенные правила поведения, дает им воплощенные в поведении членов организации образцы такого поведения, контролирует и санкционирует отклонение от организационных норм. Она обладает не только ценностно-мотивационной силой, но и с помощью содержащихся в ней правил, норм и образцов поведения «подсказывает» управленцам поведение по отношению к руководству, подчиненным, гражданам.

Она обладает не только ценностно-мотивационной силой, но и с помощью содержащихся в ней правил, норм и образцов поведения «подсказывает» управленцам поведение по отношению к руководству, подчиненным, гражданам.

В постсоветской России национальная культура еще находится в стадии глубокой деформации. Однако в среде правящей административной и политической элиты за постсоветские десятилетия, а частично и раньше, в основном сложилась клиентелистская организационная культура. Специфика этой культуры и ее влияние на организацию определяются характерными чертами клиентелизма как преимущественно деструктивного управленческого феномена.

Клиентелизм представляет собой тип отношений и взаимодействия между руководителем и подчиненными, который строится по принципу отношений патрона (руководителя) и клиента (подчиненного). Он характеризуется покровительством со стороны руководителя «своим людям» взамен на их личную преданность. Это покровительство обычно оказывается за счет ресурсов организации в нарушение организационных норм и правил и представляется как проявление дружбы, симпатий, поддержки и т. п.

п.

Клиентелизм был традиционно развит в России, а в постсоветский период он превратился, по крайней мере, в государственной службе, в основную, доминирующую форму деловой организации [14]. По результатам исследований, большинство руководителей воспринимают клиентелизм не как организационную патологию, а как нормальное, естественное явление, отождествляя его с традиционными для нашей страны коллективизмом, командными принципами работы, высокой значимостью личных отношений и неформальных связей.

На деле же клиентелистская культура питает и поддерживает коррупцию, протекционизм, непотизм и другие негативные управленческие явления. Клиентелистские практики наносят не меньший ущерб эффективности российской управленческой и политической элите, чем коррупция. Однако в настоящее время в России борьба с клиентелизмом практически не ведется.

Большое влияние на качественный состав, профессиональную компетентность и эффективность элиты в целом оказывают системы ее рекрутирования (отбора). Они определяют: кто, как и из кого осуществляет отбор (в том числе продвижение кадров), каковы его порядок и критерии, круг селектората (лиц, осуществляющих отбор) и побудительные мотивы его действий.

Они определяют: кто, как и из кого осуществляет отбор (в том числе продвижение кадров), каковы его порядок и критерии, круг селектората (лиц, осуществляющих отбор) и побудительные мотивы его действий.

В постсоветский период (а во многом и раньше) главными механизмами рекрутирования управленческой элиты стали кооптация,¸сделки между руководителями, протекционизм, клиентелизм и непотизм, а главными «проходными» качествами претендентов на руководящие должности – способность угодить начальству или «отблагодарить» его, ценностный и политический конформизм, личная преданность, угодничество и подхалимаж, показной активизм (имитация активности) и т.п. Такие нормы-фильтры рекрутирования управленческой элиты отсеивают наиболее честных и способных людей, уродуют личность, порождают массовый тип серого, не имеющего собственного мнения и не способного на подлинную инициативу работника-приспособленца, видящего в занятии руководящих постов лишь личную выгоду. Действие деструктивных систем рекрутирования элит во многом объясняет перманентность и глубину кризиса российского общества, массовое распространение коррупции и безответственности.

В последние годы руководством страны сделаны определенные шаги на пути использования научных разработок для совершенствования механизма рекрутирования политико-административной элиты, повышения ее качественного состава и эффективности. Приняты нормативные документы, призванные сделать отбор кадров на госслужбу более открытым, объективным и эффективным и предусматривающие конкурсный отбор на должности государственной службы, регламентацию мероприятий по привлечению, оценке и отбору кадров, ведению информационных досье кандидатов и т.п. [15]. Однако должного контроля над практической реализацией в целом правильных установок, как правило, не обеспечивается, что позволяет высшему руководству, имитируя демократичность процесса отбора кадров, проводить на руководящие должности своих людей.

Выход из сложившейся ситуации, успешное развитие общества возможны лишь на пути создания новой системы рекрутирования элит, основанной на подлинно гуманных ценностях, конкурентных началах, институциализации требований к нравственным и деловым качествам руководителей, эффективном независимом контроле. Все это требует изменения самой модели социальной системы как важнейшей детерминанты эффективности управленческой элиты.

Все это требует изменения самой модели социальной системы как важнейшей детерминанты эффективности управленческой элиты.

Список литературы

- Дука А.В. Концептуальные основания анализа властных элит // Управленческое консультирование, 2011. №1. – C. 48–62.

- Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: учебник. 5-е изд. перераб. – М.: КНОРУС, 2015.

- Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / под ред. Р. Марра, Г. Шмидта. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997.

- Зимбардо Ф. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев / пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2014.

- Гришина Н.В. Психология социальных ситуаций // Вопросы психологии, 1997. №1. – C. 121–132.

- Зимбардо Ф. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев / пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина нон-фикшн, 2014.

- Миллс Р.Ч. Властвующая элита. – М.: Иностранная литература, 1959. – С.24.

- Пугачев В.П. Политология: справочник студента.

– М.: «Слово», 2005. – C.516–522.

– М.: «Слово», 2005. – C.516–522. - Попов Г. Спасти себя можем только мы сами // Труд, 1991. 12 дек.; Интеллигенция всегда в оппозиции // Аргументы и факты, 1992. №14, – С. 1, 5.

- Бурбулис Г. Скажите, Вы боитесь бунта? // Комсомольская правда, 1992. 6 июня.

- Зимбардо, Ф. Стэнфордский тюремный эксперимент // Psychology OnLine.Net, 1999–2013. –

URL: http://www.psychology-online.net/ (11.05.2017). - Janis, I.L., and Mann, L. Effectiveness of emotional role-playing in modifying smoking habits and attitudes // Journal of Experimental Research in Personality, 1965. № 1. – P. 84–90; Mann, L., and Janis, I.L. A follow-up study on the long-term effects of emotional roleplaying // Journal of Personality and Social Psychology, 1968. №8. – P. 339–342.

- Пугачев В.П. Теневые деструктивные институты в государственном управлении современной России // Вестн. Моск. ун-та. Сер.21. Управление (государство и общество), 2012. №2. – С. 16–34.

- Афанасьев М.

Н. Клиентелизм и российская государственность: исследование клиентарных отношений, их роли в эволюции и упадке прошлых форм российской государственности, их влияния на политические институты и деятельность властвующих групп в современной России. 2-е изд., доп. – М.: Московский общественный научный фонд, 2000.

Н. Клиентелизм и российская государственность: исследование клиентарных отношений, их роли в эволюции и упадке прошлых форм российской государственности, их влияния на политические институты и деятельность властвующих групп в современной России. 2-е изд., доп. – М.: Московский общественный научный фонд, 2000. - Методический инструментарий по организации отбора кадров на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. – М., 2014.

* Пугачев Василий Павлович, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой управления персоналом, факультет государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова.

Социальные нормы

Социальная норма – правило поведения человека в обществе; граница (мера) возможного и должного, выражающая в концентрированном виде объективную потребность общества в упорядочении действий и взаимоотношений людей.

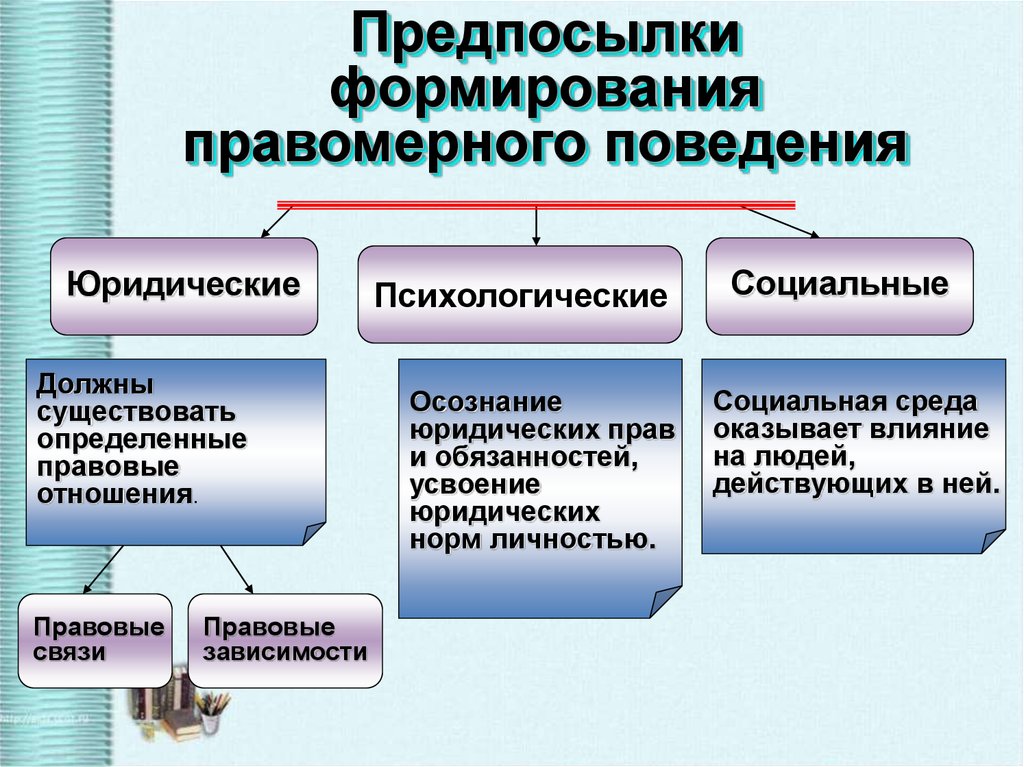

Социальные нормы направляют поведение людей, позволяют его контролировать, регулировать и оценивать, т. е. с помощью этих норм функционирование людей, социальных групп и всего общества в целом приобретает упорядоченный характер. Социальные нормы вырабатываются самим обществом и различными социальными группами, с помощью них человек включается в систему общественных отношений, получает возможность взаимодействовать с обществом и государством. Воздействие социальных норм на поведение личности предполагает наличие трех условий: знание социальной нормы и ее осознание; мотив и само действие, поведение.

е. с помощью этих норм функционирование людей, социальных групп и всего общества в целом приобретает упорядоченный характер. Социальные нормы вырабатываются самим обществом и различными социальными группами, с помощью них человек включается в систему общественных отношений, получает возможность взаимодействовать с обществом и государством. Воздействие социальных норм на поведение личности предполагает наличие трех условий: знание социальной нормы и ее осознание; мотив и само действие, поведение.

Виды социальных норм

К основным видам социальных норм относятся: обычаи, традиции, мораль, право.

Обычай – одобренный обществом образ массовых действий, которые рекомендуется выполнять (например, празднование Дня города и др.).

Традиция – ценности, нормы, образцы поведения, общественные установки, унаследованные от предшественников (встреча Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января и др.).

Нормы морали – правила поведения, в которых выражаются представления людей о хорошем и плохом, о добре и зле и т. п.

п.

Правовые нормы – формально закрепленные правила поведения, установленные и поддерживаемые институтами государства (законы, указы президента). Существуют также религиозные, политические, эстетические нормы.

Социальные ценности и нормы – это основополагающий фактор социального поведения. Социальные нормы – предписания, требования, пожелания и ожидания соответствующего (общественно одобряемого) поведения. Нормы суть некие идеальные образцы (шаблоны), предписывающие то, что люди должны говорить, думать, чувствовать и делать в конкретных ситуациях.

Норма – это исторически сложившаяся в конкретном обществе мера допустимого поведения отдельной личности, группы. Это своего рода границы. Под нормой также подразумевается нечто среднестатистическое, или правило больших чисел («как все»). Например, протяженность активного возраста может изменяться в зависимости от конкретного времени, общества. Помимо названных видов норм следует также назвать такие, как:

Привычки – устоявшиеся схемы (стереотипы) поведения в определенных ситуациях;

Манеры – внешние формы поведения человека, получающие положительную или отрицательную оценку окружающих. Манеры отличают воспитанных от невоспитанных, светских людей от простолюдинов. Если привычки приобретаются стихийно, то хорошие манеры надо воспитывать;

Манеры отличают воспитанных от невоспитанных, светских людей от простолюдинов. Если привычки приобретаются стихийно, то хорошие манеры надо воспитывать;

Этикет – принятая в особых социальных кругах система правил поведения, составляющих единое целое. Включает особые манеры, нормы, церемонии и ритуалы. Он характеризует высшие слои общества и относится к области элитарной культуры;

Обряд – разновидность традиции. Он характеризует не избирательные, а массовые действия. Это совокупность действий, установленных обычаем или ритуалом. В них выражаются какие-то религиозные представления или бытовые традиции. Обряды не ограничиваются одной социальной группой, а относятся ко всем слоям населения. Обряды сопровождают важные моменты человеческой жизни;

Церемония – последовательность действий, имеющих символическое значение и посвященных отмечанию каких-то событий или дат. Функция этих действий – подчеркнуть особую ценность отмечаемых событий для общества или группы.

Ритуал – сильно стилизованный и тщательно распланированный набор жестов или слов, исполняемых лицами, особо избранными и подготовленными для этого. Ритуал наделен символическим значением.

Ритуал наделен символическим значением.

Нравы – особые оберегаемые, высоко чтимые обществом массовые образцы действий. Нравы отражают моральные ценности общества, их нарушение наказывается более сурово, нежели нарушение традиций. Это обычаи, имеющие моральное значение. Особой формой нравов являются табу (абсолютный запрет, накладываемый на какое-либо действие, слово, предмет). Особенно оно было распространено в традиционном обществе. В современном обществе табу накладывается на кровосмешение, каннибализм, осквернение могил или оскорбление и др.

Мода и увлечения. Увлечение – кратковременное эмоциональное пристрастие. Смена увлечений, овладевших большими группами, называется модой.

Ценности – социально одобряемые и разделяемые большинством людей представления о том, что такое добро. Справедливость, патриотизм, дружба и т.д. Ценности не подвергаются сомнению, они служат эталоном, идеалом для всех людей. Для описания того, на какие ценности ориентируются люди, социологи используют термин «ценностные ориентации». Ценности принадлежат группе или обществу, ценностные ориентации – индивиду. Ценности представляют собой разделяемые многими людьми убеждения относительно целей, к которым следует стремиться.

Ценности принадлежат группе или обществу, ценностные ориентации – индивиду. Ценности представляют собой разделяемые многими людьми убеждения относительно целей, к которым следует стремиться.

Верования – убежденность, эмоциональная приверженность какой-либо идее, реальной или иллюзорной.

Кодекс чести. Среди правил, регулирующих поведение людей, есть особые, которые основаны на понятии чести. Они обладают этическим содержанием и означают то, как человек должен вести себя, чтобы не запятнать свою репутацию, достоинство и доброе имя.

Социальные нормы в зависимости от критериев бывают:

по субъекту: групповые, коллективные;

по объекту: политические, экономические, эстетические, религиозные и т.д.;

по способу обеспечения: опирающиеся на внутреннее убеждение, общественное мнение или на принуждение, на силу государственного аппарата;

по функциям: нормы оценки, ориентирующие, контролирующие, регламентирующие, карающие, поощряющие;

по форме образования и фиксации: жестко фиксированные и гибкие, или нормы-ожидания и нормы-правила.

С помощью социальных норм обеспечивается упорядоченность, регулярность социального взаимодействия индивидов и групп. Социальные нормы могут быть универсальными, относящимися в равной мере к каждому индивиду в данном обществе, и частными, относящимися, например, к определенной сфере деятельности и т.п. Масштаб действия социальной нормы определяется рамками признающей их группы или организации или способом институционализации.

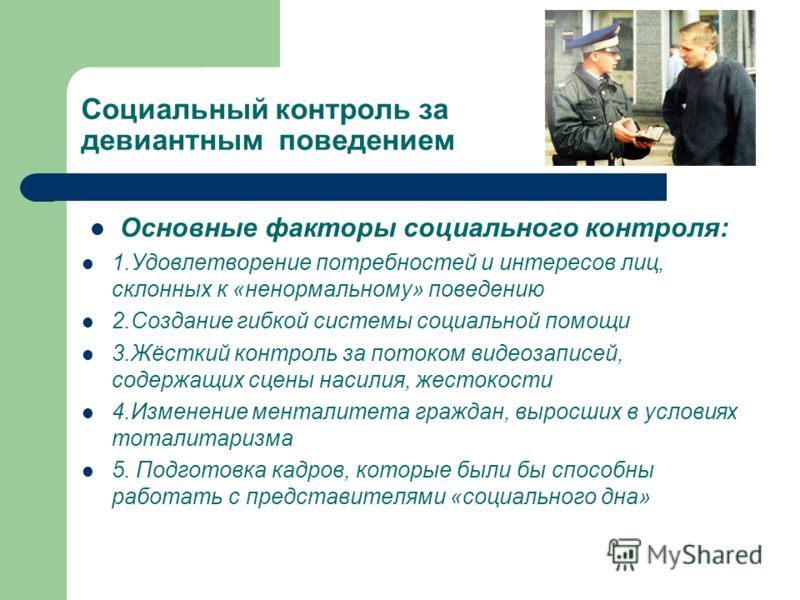

Норма как способ социального контроля

Социальные нормы наряду с другими составляющими представляют один из элементов социального контроля, который регулирует отношения общества и отдельного индивида.

Вступая во взаимодействие с социальной средой, человек совершает множество действий, поступков, которые постоянно оцениваются окружающими, и пока эти поступки соответствуют социальным нормам, подобный контроль незаметен. Но при нарушении социальных норм может последовать соответственно негативная реакция со стороны окружающих, которая отражает установки общественного сознания. Наравне с социальными нормами также являются элементами социального контроля санкции (негативные – позитивные, формальные – неформальные), общественное мнение, индивидуальное сознание, самоконтроль.

Наравне с социальными нормами также являются элементами социального контроля санкции (негативные – позитивные, формальные – неформальные), общественное мнение, индивидуальное сознание, самоконтроль.

Самоконтроль играет важную роль в социальном регулировании и формировании устойчивой личности. Прежде всего, самоконтроль – это осознание и оценка субъектом собственных действий, психических процессов и состояний. Появление и развитие самоконтроля определяется требованиями общества к поведению человека. Формирование произвольной саморегуляции предполагает возможность человека осознавать и контролировать ситуацию, процесс самоконтроля предполагает наличие эталона и возможности получения сведений о контролируемых действиях и состояниях. На самоконтроле основана волевая регуляция человека, но в то же время самоконтроль может быть объектом волевой регуляции, например, в стрессовых ситуациях.

Автор: Е. Г. Пономарева

Источник: ЦПМИ\РАПН

Личные и социальные факторы, влияющие на заботу об окружающей среде и поведение: обзор

Обзор

. 2014 июнь;49(3):141-57.

2014 июнь;49(3):141-57.

doi: 10.1002/ijop.12034. Epub 2014 6 января.

Роберт Гиффорд 1 , Андреас Нильссон

принадлежность

- 1 Факультет психологии, Университет Виктории, Виктория, Канада.

- PMID: 24821503

- DOI: 10.1002/ijop.12034

Обзор

Роберт Гиффорд и др. Int J Psychol. 2014 9 июня0003

. 2014 июнь;49(3):141-57.

doi: 10. 1002/ijop.12034.

Epub 2014 6 января.

1002/ijop.12034.

Epub 2014 6 января.

Авторы

Роберт Гиффорд 1 , Андреас Нильссон

принадлежность

- 1 Факультет психологии, Университет Виктории, Виктория, Канада.

- PMID: 24821503

- DOI: 10.1002/ijop.12034

Абстрактный

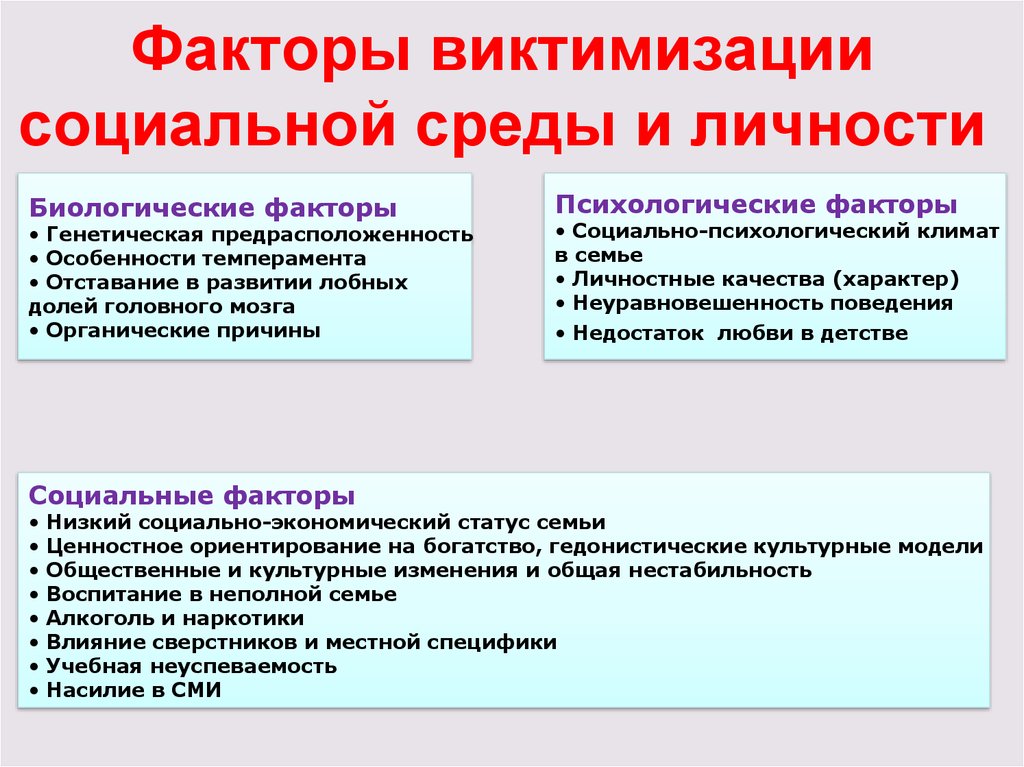

Мы рассматриваем личное и социальное влияние на заботу об окружающей среде и поведение, уделяя особое внимание недавним исследованиям. Количество этих влияний предполагает, что понимание заботы об окружающей среде и поведения гораздо сложнее, чем считалось ранее. Влияния сгруппированы в 18 личных и социальных факторов. К личностным факторам относятся детский опыт, знания и образование, личность и самооценка, чувство контроля, ценности, политические и мировоззренческие взгляды, цели, чувство ответственности, когнитивные предубеждения, привязанность к месту, возраст, пол и выбранная деятельность. Социальные факторы включают в себя религию, различия между городом и деревней, нормы, социальный класс, близость к проблематичным экологическим объектам, а также культурные и этнические различия. — экологические цели, такие как экономия денег или улучшение их здоровья. Наконец, экологические результаты, которые являются результатом этих воздействий, несомненно, определяются комбинациями 18 категорий. Таким образом, основная цель исследователей теперь должна состоять в том, чтобы узнать больше о том, как эти многочисленные влияния смягчают и опосредуют друг друга, чтобы определить про-экологическое поведение.

Влияния сгруппированы в 18 личных и социальных факторов. К личностным факторам относятся детский опыт, знания и образование, личность и самооценка, чувство контроля, ценности, политические и мировоззренческие взгляды, цели, чувство ответственности, когнитивные предубеждения, привязанность к месту, возраст, пол и выбранная деятельность. Социальные факторы включают в себя религию, различия между городом и деревней, нормы, социальный класс, близость к проблематичным экологическим объектам, а также культурные и этнические различия. — экологические цели, такие как экономия денег или улучшение их здоровья. Наконец, экологические результаты, которые являются результатом этих воздействий, несомненно, определяются комбинациями 18 категорий. Таким образом, основная цель исследователей теперь должна состоять в том, чтобы узнать больше о том, как эти многочисленные влияния смягчают и опосредуют друг друга, чтобы определить про-экологическое поведение.

Ключевые слова: Личные факторы; Экологическое поведение; Забота об окружающей среде; Обзор; Социальные факторы.

© 2014 Международный союз психологических наук.

Похожие статьи

Опыт паллиативной помощи взрослым больным раком из этнокультурных групп: качественный протокол систематического обзора.

Бусоло Д., Вудгейт Р. Бусоло Д. и др. JBI Database System Rev Implement Rev. 2015 Jan; 13(1):99-111. doi: 10.11124/jbisrir-2015-1809. Версия системы базы данных JBI, отчет о реализации, 2015 г. PMID: 26447011

Этнические различия в сексуальном поведении среди неженатых подростков и молодых людей в Зимбабве.

Самбиса В., Кертис С.Л., Стоукс С.С. Самбиса В. и др. J Biosoc Sci. 2010 Январь; 42(1):1-25. дои: 10.1017/S00219320099

. Epub, 1 октября 2009 г. J Biosoc Sci. 2010. PMID: 19793404

Заложить понятия об относительной важности различных влияний на здоровье; существуют ли основные социально-демографические различия?

Макинтайр С.

, Маккей Л., Эллауэй А.

Макинтайр С. и др.

Медицинское образование Res. 2006 г.; 21 октября (5): 731-9. doi: 10.1093/her/cyl015. Epub 2006 31 июля.

Медицинское образование Res. 2006.

PMID: 16880215

, Маккей Л., Эллауэй А.

Макинтайр С. и др.

Медицинское образование Res. 2006 г.; 21 октября (5): 731-9. doi: 10.1093/her/cyl015. Epub 2006 31 июля.

Медицинское образование Res. 2006.

PMID: 16880215Женщины в Египте: новые роли и реалии.

Леш А.М., Салливан Э.Л. Леш А.М. и соавт. Представитель UFSI, 1986;(22):1-9. Представитель UFSI, 1986 г. PMID: 12315070

Добровольно или вынужденно: разное влияние личностных и социальных норм на природоохранное поведение горожан.

Бай Г, Бай Ю. Бай Г и др. Общественное здравоохранение Int J Environ Res. 2020 18 мая; 17 (10): 3525. doi: 10.3390/ijerph27103525. Общественное здравоохранение Int J Environ Res. 2020. PMID: 32443495 Бесплатная статья ЧВК.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

Систематический обзор для оценки основанной на фактических данных эффективности, содержания и факторов успеха вмешательств по изменению поведения для улучшения поведения людей в защиту окружающей среды.

Рау Х., Николай С., Столл-Клеманн С. Рау Х и др. Фронт Псих. 2022, 5 сентября; 13:

7. doi: 10.3389/fpsyg.2022.7. Электронная коллекция 2022. Фронт Псих. 2022. PMID: 36148133 Бесплатная статья ЧВК.Связь психологии окружающей среды и критической социальной психологии: теоретические соображения для комплексной программы исследований.

Кюн Т., Бобет С. Кюн Т. и соавт. Фронт Псих. 2022 сен 2;13:947243.

doi: 10.3389/fpsyg.2022.947243. Электронная коллекция 2022.

Фронт Псих. 2022.

PMID: 36118483

Бесплатная статья ЧВК.

Обзор.

doi: 10.3389/fpsyg.2022.947243. Электронная коллекция 2022.

Фронт Псих. 2022.

PMID: 36118483

Бесплатная статья ЧВК.

Обзор.Инструменты планирования способствуют принятию концепции уплотнения городов.

Вики М., Хофер К., Кауфманн Д. Вики М. и др. Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Sep 20;119(38):e2201780119. doi: 10.1073/pnas.2201780119. Epub 2022 12 сентября. Proc Natl Acad Sci U S A. 2022. PMID: 36095198 Бесплатная статья ЧВК.

Восстановление баланса потребления мяса и бобовых: мотивы выбора продуктов питания, вызывающие изменения, и связанные с ними индивидуальные характеристики у взрослых, не являющихся вегетарианцами.

Рёзе А., Межан С., Каррер М., Сирие Л., Дрюэн-Пеколло Н., Пено С., Тувье М.

, Херкберг С., Кессе-Гийо Э., Аллес Б.

Рёзе А. и др.

Int J Behav Nutr Phys Act. 2022 1 сентября; 19 (1): 112. doi: 10.1186/s12966-022-01317-w.

Int J Behav Nutr Phys Act. 2022.

PMID: 36050684

Бесплатная статья ЧВК.

, Херкберг С., Кессе-Гийо Э., Аллес Б.

Рёзе А. и др.

Int J Behav Nutr Phys Act. 2022 1 сентября; 19 (1): 112. doi: 10.1186/s12966-022-01317-w.

Int J Behav Nutr Phys Act. 2022.

PMID: 36050684

Бесплатная статья ЧВК.Анализ благоговения, вызванного COVID-19 в отношении экологических покупок: двойной эффект мотивации приближения-избегания.

Су В, Сунь Х, Го Х, Чжан В, Ли Г. Су В. и др. Фронт Псих. 2022 11 августа; 13:952485. doi: 10.3389/fpsyg.2022.952485. Электронная коллекция 2022. Фронт Псих. 2022. PMID: 36033010 Бесплатная статья ЧВК.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

Типы публикаций

термины MeSH

Социальные факторы, влияющие на поведение человека [Скачать решение]

Получение более высоких оценок стоит вашего кармана?

Забронируйте задание по самой низкой цене В настоящее время!2:004:006:008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:0023:59

Добавить файл

Здесь возникает ошибка

Файлы отсутствуют!

Пожалуйста, загрузите все необходимые файлы для быстрой и полной помощи.

Пожалуйста, примите Условия использования и другие правила, установив флажок, чтобы отправить заказ.

Гарантированно более высокий класс!

Бесплатные образцы Социальные факторы, влияющие на поведение человека 41 загрузка 5 страниц / 1142 слова 26-02-2018Вопрос:

Обсудите социальные факторы, влияющие на поведение человека.

Ответ:

Введение:

Человеческое поведение включает ряд действий и реакций, которые человек проявляет на разных стадиях. Обычно общество ожидает от человека хорошего поведения. В этой статье мы обсуждаем влияние социальных факторов на индивидуальное поведение и то, как эти факторы влияют на личность и взросление человека. Многие факторы влияют на поведение человека, а некоторые социальные факторы включают отношение, способности, пол, расу, культуру, нормы и культуру общества и многие другие (Dornsife, nd).

Здесь мы обсуждаем влияние пола и сексуальности на индивидуальное поведение и то, как эти факторы влияют на личность человека. Наконец, мы завершаем очерк кратким заключением.

Наконец, мы завершаем очерк кратким заключением.

Влияние пола и сексуальности на индивидуальное поведение:

Человек является мужчиной или женщиной, что полностью зависит от генов, и это генетическая природа. Эта особенность считается наследственной. Исследования показывают, что мужчины и женщины очень разные, и общество также по-разному относится к ним обоим. Существует ряд необоснованных предположений, которые общество делает на протяжении многих лет, и от отдельных лиц ожидалось, что они будут вести себя в соответствии с этими предположениями, например, существует традиционное предположение, что мужчины более жесткие, а женщины эмоциональны, и из-за этого общество всегда ожидает что мужчинам нехорошо поддаваться эмоциям.

Гендерные нормы влияют на личность человека так же, как и другие нормы. Мы можем заметить различия между поведением мужчин и женщин в разных местах, например, на рабочем месте. Одно исследование доказывает, что и мужчины, и женщины одинаково эффективны на своем рабочем месте и обладают одинаковыми умственными способностями. Общество даже не рассматривает все эти исследования и доказательства и относится к ним по-разному. Мы можем видеть это различие в одной области организации, а именно в абсентеизме. Это та область, где женщины получают большее предпочтение и считаются важными воспитателями детей. В организации на распределение работы и оценку влияют личные ценности и поведение менеджера (Карагиллис, nd).

Общество даже не рассматривает все эти исследования и доказательства и относится к ним по-разному. Мы можем видеть это различие в одной области организации, а именно в абсентеизме. Это та область, где женщины получают большее предпочтение и считаются важными воспитателями детей. В организации на распределение работы и оценку влияют личные ценности и поведение менеджера (Карагиллис, nd).

Общество разработало ряд идей, касающихся надлежащего поведения мужчин и женщин в обществе. Эти идеи варьируются в зависимости от культуры общества и меняются в соответствии с потребностями времени. Например, от женщин ожидается, что они разовьют такие черты, как покорность, заботливость и чувствительность в своем поведении, в то время как мужчины, с другой стороны, должны быть агрессивными, амбициозными и доминирующими. Эти факторы влияют не только на поведение человека, но и на язык, например, у женщин не должно быть низкого и хриплого голоса, и они должны говорить мягко и вежливо, в то время как мужчины могут говорить очень громко и высоким голосом (Giffron & Нильсон, 2014).

Эти гендерные черты влияют на поведение ребенка со дня его рождения, и основным источником, формирующим поведение ребенка в зависимости от пола, являются его родители, учителя и культура. Эти источники описаны ниже:

- Родители: родители первыми учат ребенка и дают ему понимание своего пола. Мысли и понимание родителей напрямую влияют на личность и личность, а собственные ожидания от мужчин и женщин становятся основой поведения ребенка. Они влияют на личность своих детей через свое поведение по отношению к мужчинам и женщинам.

- Учителя: учителя — это люди, которые формируют личность своего ученика, и они же — это люди, которые направляют своих учеников в отношении гендерных ролей после их родителей. Исследования показывают, что учителя по-разному относятся к мальчикам и девочкам в классе. Учителя учат своих учениц быть спокойными, аккуратными и тихими, тогда как мальчиков поощряют говорить и думать.

- СМИ и культура: СМИ вносят большой вклад в продвижение гендерных ролей.

Мы можем понять это на примере фильма «Знакомство с родителями». В стартовой сцене фильма человек по имени Бен Стиллер находился в больничной палате и лечил больного. Позже пациент сказал Стиллеру спасибо, предположив, что он врач, потому что он мужчина. Бен ответил на это спасибо, но я не врач, я медсестра. Позже в том же фильме Стиллера высмеивают, называя медсестрой. Это показывает гендерную роль в нормальной жизни. В обществе уже сложилось мнение, что работа медсестры подходит женщинам, а мужчинам она не по силам (Кригер, н.д.).

Мы можем понять это на примере фильма «Знакомство с родителями». В стартовой сцене фильма человек по имени Бен Стиллер находился в больничной палате и лечил больного. Позже пациент сказал Стиллеру спасибо, предположив, что он врач, потому что он мужчина. Бен ответил на это спасибо, но я не врач, я медсестра. Позже в том же фильме Стиллера высмеивают, называя медсестрой. Это показывает гендерную роль в нормальной жизни. В обществе уже сложилось мнение, что работа медсестры подходит женщинам, а мужчинам она не по силам (Кригер, н.д.).

Гендерные роли не даны биологически, они конструируются обществом. Общество формирует поведение людей в соответствии с их культурой. Со дня рождения ребенка родители начинают относиться к нему по-разному, например, они одеваются в соответствии со своим полом, получают разные домашние обязанности и играют с разными игрушками. Обычно учителя и родители отговаривают своих детей от выполнения заданий, рассчитанных на другой пол.

Ожидается, что мужчины будут вести себя жестко и по-мужски, и не должны следовать женским чертам и поведению. Тогда как от девушек ожидалось, что в их поведении развиваются женские черты, и они должны сосредоточиться на поиске хорошего партнера и рождении детей. Было обнаружено, что некоторые девочки развивают черты, которые мужчины считают привлекательными, вместо того, чтобы развивать свой собственный талант (Psychology, n.d.).

Тогда как от девушек ожидалось, что в их поведении развиваются женские черты, и они должны сосредоточиться на поиске хорошего партнера и рождении детей. Было обнаружено, что некоторые девочки развивают черты, которые мужчины считают привлекательными, вместо того, чтобы развивать свой собственный талант (Psychology, n.d.).

Определение гендерных ролей меняется в зависимости от времени, и в современный период женщины больше ожидают от своей жизни, таких как карьера и дети, а от мужчин ожидалось, что они разовьют такие черты, как чувствительность, заботливость в своем поведении.

Заключение:

В этом мы обсуждаем влияние пола на поведение человека и то, как этот социальный фактор формирует личность человека. Анализируя эту тему, мы обнаружили, что от мужчин ожидалось развитие мужских черт в их поведении, в то время как, с другой стороны, от женщин требовалось развитие женских черт в их поведении. Наконец, мы приходим к выводу, что с наступающей эпохой гендерные роли также меняются, и теперь у женщин больше ожиданий от своей жизни, и в случае мужчин хорошо, если он ведет себя разумно и заботится о других, а не агрессивно и доминирует.

Каталожные номера:

Карагиллис. Гендерные роли. Получено 17 ноября с сайта: https://www.caragillis.com/LBCC/GenderRoles.htm.

Кригер Н. Пол, пол и здоровье: каковы связи и почему это важно? Международный журнал эпидемиологии. 2003;32(4):652–657.

Гифрон, Р. и Нильссон, А. (2014). Личные и социальные факторы, влияющие на заботу об окружающей среде и поведение: обзор. Международный журнал психологии. DOI: 10.1002

Психология, (2016). Социальные факторы, влияющие на поведение человека. Получено 17 ноября с: https://psychology.com.pk/social-factors-affecting-human-behavior/.

Дорнсайф, Д. Гендерные различия в социальном поведении. Получено 17 ноября с сайта: https://dornsife.usc.edu/wendywood/gender-differences-in-social-behavior/.

Бесплатное членство в крупнейшем в мире банке образцов

Скачать образец сейчас

Верните деньги, потраченные на скачанный образец, загрузив уникальное задание/учебный/исследовательский материал, который у вас есть. После того, как мы оценим подлинность загруженного контента, вы получите 100% возврат денег на ваш кошелек в течение 7 дней.

После того, как мы оценим подлинность загруженного контента, вы получите 100% возврат денег на ваш кошелек в течение 7 дней.

Всего 5 страниц

Процитировать эту работу

Чтобы экспортировать ссылку на эту статью, выберите стиль ссылки ниже:

- APA

- ГНД

- Гарвард

- ОСКОЛА

- Ванкувер

Справка по моим заданиям. «Социальные факторы, влияющие на поведение человека» (Моя справка по заданию, 2018 г.) https://myassignmenthelp.com/free-samples/social-factors-affecting-human-behavior>, по состоянию на 6 октября 2022 г.

Спасибо за проявленный интерес

Соответствующий образец был отправлен на ваш регистрационный адрес электронной почты

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

20 долларов успешно зачислены на ваш кошелек

.

* 5 долларов США для использования при стоимости заказа более 50 долларов США. Годен до только 1 месяц.

Аккаунт успешно создан!

Мы отправили данные для входа на ваш зарегистрированный адрес электронной почты.

Пользователь: Пароль:

Мы можем помочь!

Получите первоклассную помощь от наших лучших преподавателей!

Преуспейте в учебе и карьере одним щелчком мыши!

Другие образцы

Запрос на удаление контента

Если вы являетесь первоначальным автором этого контента и больше не хотите, чтобы ваша работа публиковалась на Myassignmenthelp.com, пожалуйста, поднимите запрос на удаление контента.

Руководство по загрузке приобретенных решений

После успешной оплаты вы будете перенаправлены на страницу с подробностями, где вы можете увидеть кнопку загрузки полного ответа над размытым текстом. Вы также можете скачать оттуда.

Или вы также можете загрузить из раздела «Моя библиотека» после входа в систему. Нажмите на значок «Моя библиотека»

Откройте страницу «Моя библиотека», вы можете увидеть все купленные образцы и загрузить оттуда.

Есть вопросы?

Чат продаж(Запрос о новом назначении) Чат поддержки

(задание уже забронировано)

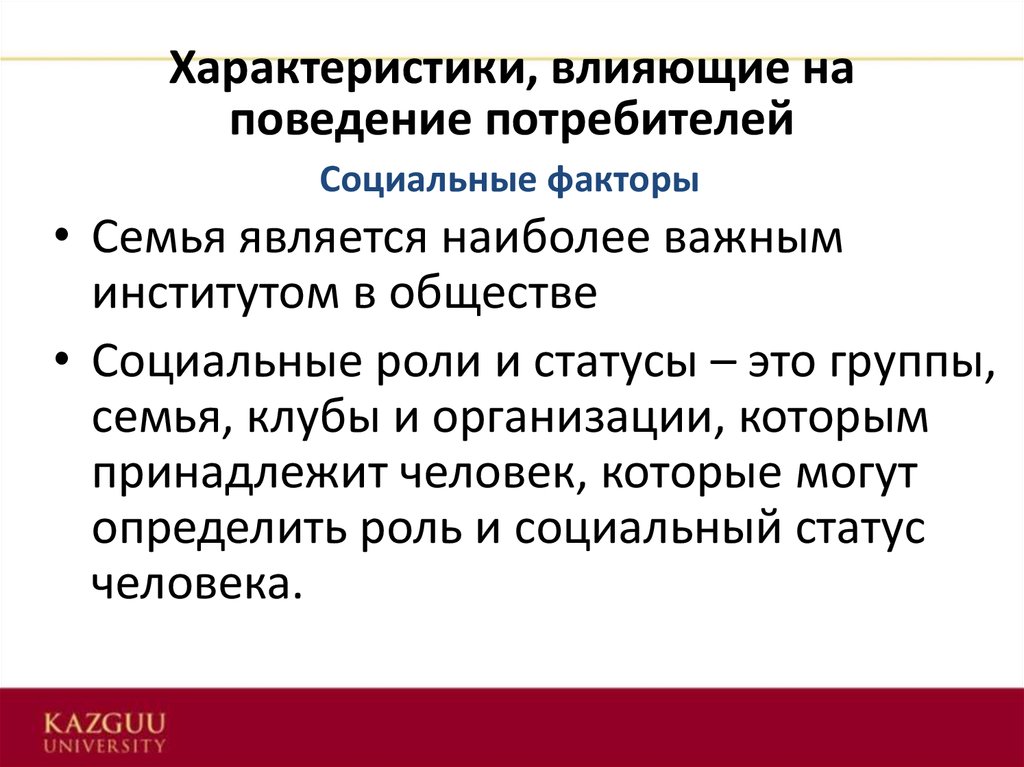

Социальные факторы | Принципы маркетинга

Цели обучения

- Описать социальные факторы, влияющие на то, что и когда покупают потребители

Люди, влияющие на людей

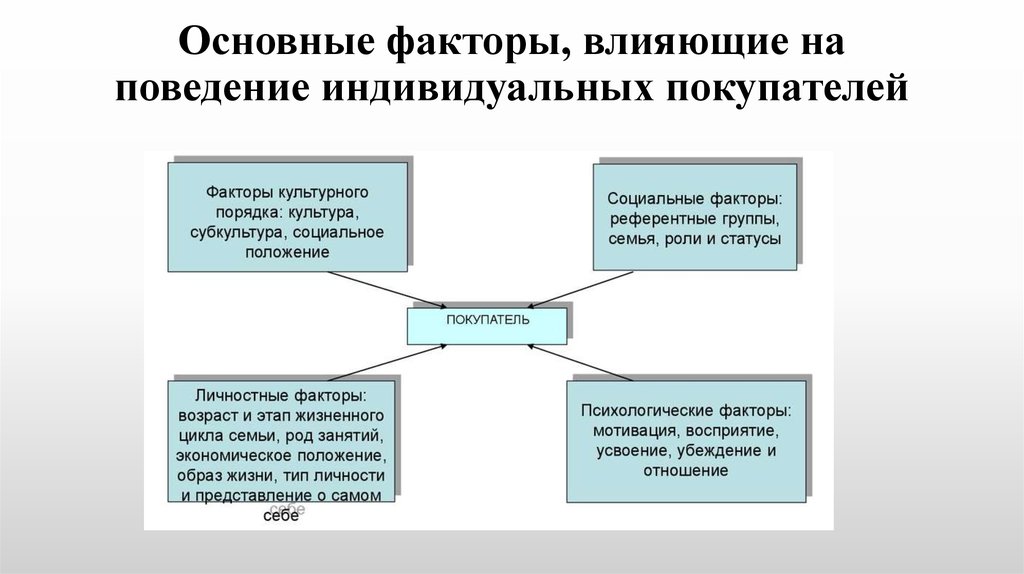

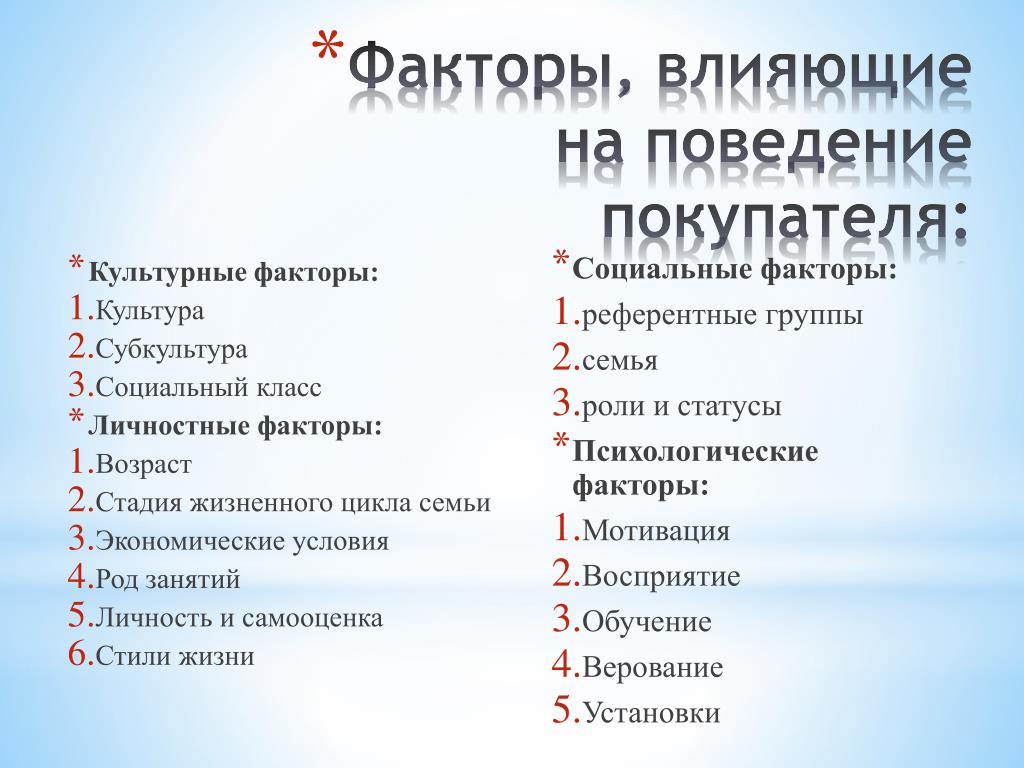

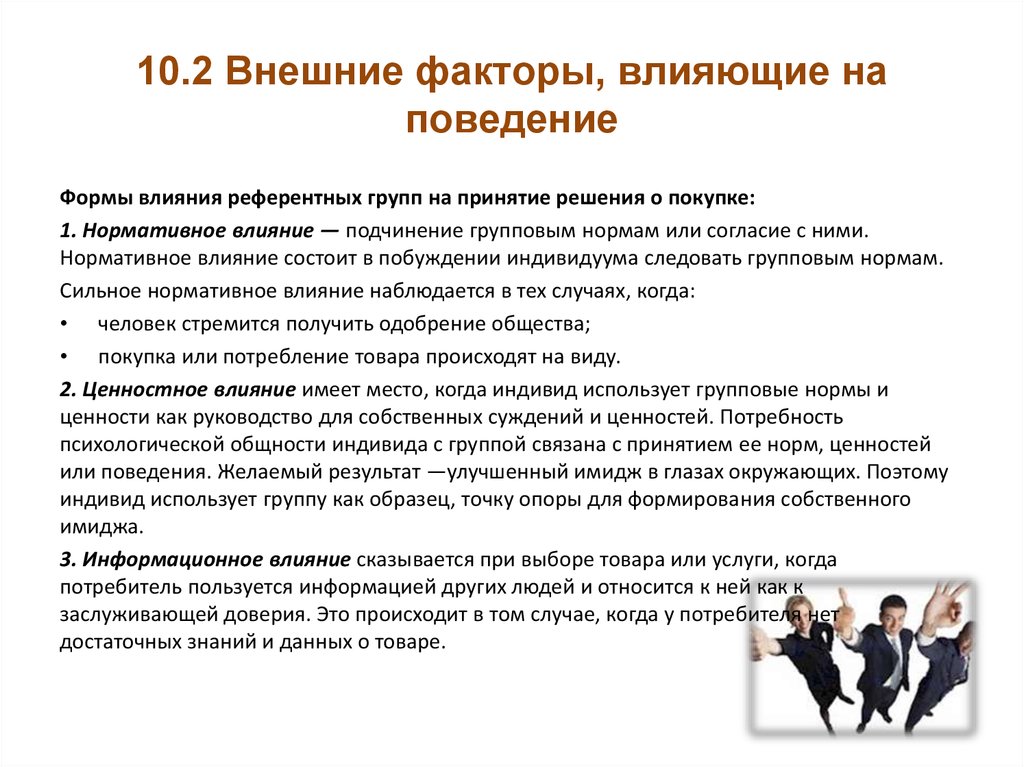

Социальные факторы представляют собой еще один важный набор влияний на поведение потребителей. В частности, это влияние людей и групп друг на друга через культуру и субкультуру, социальный класс, референтные группы и семью.

В частности, это влияние людей и групп друг на друга через культуру и субкультуру, социальный класс, референтные группы и семью.

Культура

Культура человека представлена большой группой людей со сходным наследием. Культура оказывает сильное влияние на потребности и желания человека, потому что именно через культуру мы учимся, как жить, что ценить и как вести себя в обществе. Американская культура, которая является подмножеством западной (европейской) культуры, будет в центре внимания этого обсуждения, хотя другие общества в других частях мира имеют свои собственные культуры с сопутствующими традициями и ценностями.

Традиционные ценности американской культуры включают свободу, трудолюбие, достижения, безопасность, уверенность в себе, участие в жизни общества и тому подобное. Маркетинговые стратегии, ориентированные на людей с общим культурным наследием, могут продемонстрировать, как продукт или услуга укрепляют эти традиционные ценности. Члены этой культуры разделяют три компонента культуры: убеждения, ценности и обычаи. Как обсуждалось в предыдущем разделе, убеждение — это предложение, отражающее конкретные знания или мнение человека о чем-либо. Ценности — это общие утверждения, которые определяют поведение и влияют на убеждения. Функция системы ценностей состоит в том, чтобы помочь людям выбирать между альтернативами в повседневной жизни и расставлять приоритеты в выборе, который наиболее важен для них лично.

Как обсуждалось в предыдущем разделе, убеждение — это предложение, отражающее конкретные знания или мнение человека о чем-либо. Ценности — это общие утверждения, которые определяют поведение и влияют на убеждения. Функция системы ценностей состоит в том, чтобы помочь людям выбирать между альтернативами в повседневной жизни и расставлять приоритеты в выборе, который наиболее важен для них лично.

Обычаи — это традиционные, культурно одобренные способы поведения в определенных ситуациях. Например, в Соединенных Штатах День Благодарения — это праздник, отмечаемый в четвертый четверг ноября с обычаем пировать с семьей и выражать благодарность за то, что мы ценим в жизни. Приглашать маму на ужин и дарить ей подарки на День матери — это американский обычай, который Hallmark и другие компании, выпускающие карты, с энтузиазмом поддерживают.

Понимание обычаев чрезвычайно важно для маркетинга для потребителей, потому что многие обычаи представляют собой повод для траты денег, а культура диктует, какие вещи следует покупать, чтобы уважать обычай. Сила культуры становится очевидной, когда вы думаете о десятках миллионов американцев, которые покупают цветы ко Дню святого Валентина в феврале, шоколадные пасхальные яйца в апреле, фейерверки ко Дню независимости в июле, конфеты на Хэллоуин в октябре и всевозможную еду и подарки по всему миру. праздник сезон.

Сила культуры становится очевидной, когда вы думаете о десятках миллионов американцев, которые покупают цветы ко Дню святого Валентина в феврале, шоколадные пасхальные яйца в апреле, фейерверки ко Дню независимости в июле, конфеты на Хэллоуин в октябре и всевозможную еду и подарки по всему миру. праздник сезон.

Стоит отметить, что для маркетологов в любой точке мира важно хорошо понимать местную культуру и сопутствующие ей верования, ценности и обычаи. Культура — это то, как люди понимают свое общество, его институты и социальный порядок. Культура формирует то, как и что люди сообщают, как они выражают то, что является правильным и неправильным, что является желательным и отвратительным. Без понимания культуры маркетологи даже не говорят на правильном языке с потребителями, на которых они хотят ориентироваться. Даже если слова, грамматика и произношение верны, смысл будет искажен.

Дорогостоящим примером крупной культурной ошибки стал недолгий набег Wal-Mart на Германию. В 2006 году ритейлер ушел из Германии, открыв восемьдесят пять магазинов за шесть лет. Компания ожидала успеха в Германии, используя формулу, которая хорошо работает в США: упорядоченная цепочка поставок, недорогие товары, продаваемые в крупных магазинах с широким выбором и длительными часами работы. Чего Wal-Mart не учла, так это сильного культурного предпочтения в Германии нескольких вещей, которые прямо противоречат модели Wal-Mart. Немцы предпочитают мелкие и средние ритейлеры, базирующиеся в местных сообществах. У них есть культурное подозрение к низким ценам, что вызывает озабоченность по поводу качества. Законодательство Германии включает значительные ограничения на часы работы предприятий розничной торговли и множество мер по охране труда, и эти законы отчасти считаются важными для защиты качества жизни в Германии. Во многом из-за этих культурных разногласий Wal-Mart не смогла поддерживать успешную деятельность. [1]

В 2006 году ритейлер ушел из Германии, открыв восемьдесят пять магазинов за шесть лет. Компания ожидала успеха в Германии, используя формулу, которая хорошо работает в США: упорядоченная цепочка поставок, недорогие товары, продаваемые в крупных магазинах с широким выбором и длительными часами работы. Чего Wal-Mart не учла, так это сильного культурного предпочтения в Германии нескольких вещей, которые прямо противоречат модели Wal-Mart. Немцы предпочитают мелкие и средние ритейлеры, базирующиеся в местных сообществах. У них есть культурное подозрение к низким ценам, что вызывает озабоченность по поводу качества. Законодательство Германии включает значительные ограничения на часы работы предприятий розничной торговли и множество мер по охране труда, и эти законы отчасти считаются важными для защиты качества жизни в Германии. Во многом из-за этих культурных разногласий Wal-Mart не смогла поддерживать успешную деятельность. [1]

Субкультура

Субкультуры — это сплоченные группы, существующие в рамках более крупной культуры. Субкультуры развиваются вокруг сообществ, которые разделяют общие ценности, убеждения и опыт. Они могут быть основаны на множестве различных объединяющих факторов. Например, существуют следующие субкультуры:

Субкультуры развиваются вокруг сообществ, которые разделяют общие ценности, убеждения и опыт. Они могут быть основаны на множестве различных объединяющих факторов. Например, существуют следующие субкультуры:

- География: южане, техасцы, калифорнийцы, жители Новой Англии, жители Среднего Запада и т. д.

- Этническая принадлежность: латиноамериканцы, американцы азиатского происхождения, афроамериканцы и т. д.

- Религия: католики, иудеи, мормоны, баптисты, мусульмане и др.

- Национальность: итальянцы, корейцы, венгры, японцы, эфиопы и др.

- Род занятий: военный, технический работник, государственный департамент, священнослужитель, педагог и т. д.

Субкультуры могут предоставить маркетологам огромные возможности для оказания значительного влияния на население, которое может чувствовать себя недостаточно обслуживаемым компаниями, работающими на основном рынке. Люди с сильной субкультурной идентичностью, скорее всего, будут приветствовать организации, которые, кажется, понимают их, говорят на их субкультурном языке и удовлетворяют их специфические для субкультуры потребности.

В Соединенных Штатах многие организации и маркетинговые мероприятия сосредоточены на основных этнических субкультурах, таких как латиноамериканцы, американцы азиатского происхождения и афроамериканцы. Каждая субкультура имеет особый опыт жизни и работы в рамках более широкой культуры США, а также общие обычаи и ценности, которые формируют их потребительские потребности и предпочтения. По мере того, как каждая из этих субкультур растет в размерах и покупательной способности, они становятся отдельным рынком для компаний, на которые можно рассчитывать.

Известным примером эффективного маркетинга субкультуры является подход Ford Motor Company к обслуживанию афроамериканского сообщества. Ford инвестирует в рекламные кампании, специально нацеленные на чернокожее население и восхваляющие его разнообразие. Форд поддерживает ряд стипендий и программ по развитию сообщества в колледжах и университетах, которые исторически сложились для чернокожих (HBCU). Благодаря деятельности по связям с общественностью Ford поддерживает свое присутствие на важных мероприятиях, таких как фестиваль Essence и церемония вручения наград BET Awards. [2]

[2]

В следующем видео показано, как торговому центру удалось спасти себя за счет питания и маркетинга для латиноамериканской субкультуры.

Нажмите здесь, чтобы прочитать стенограмму видео.

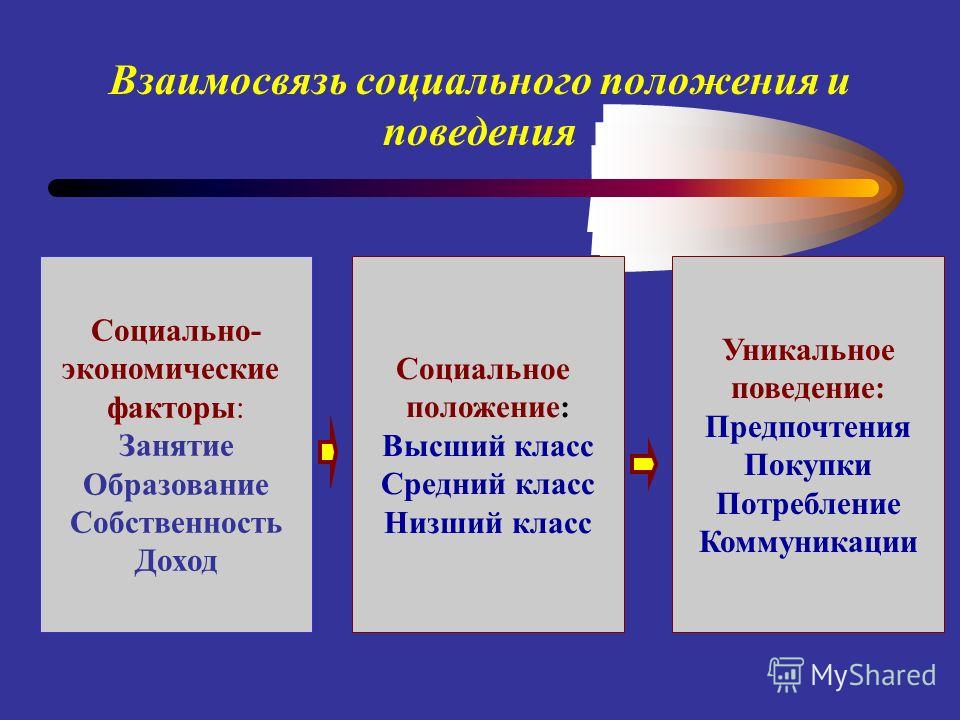

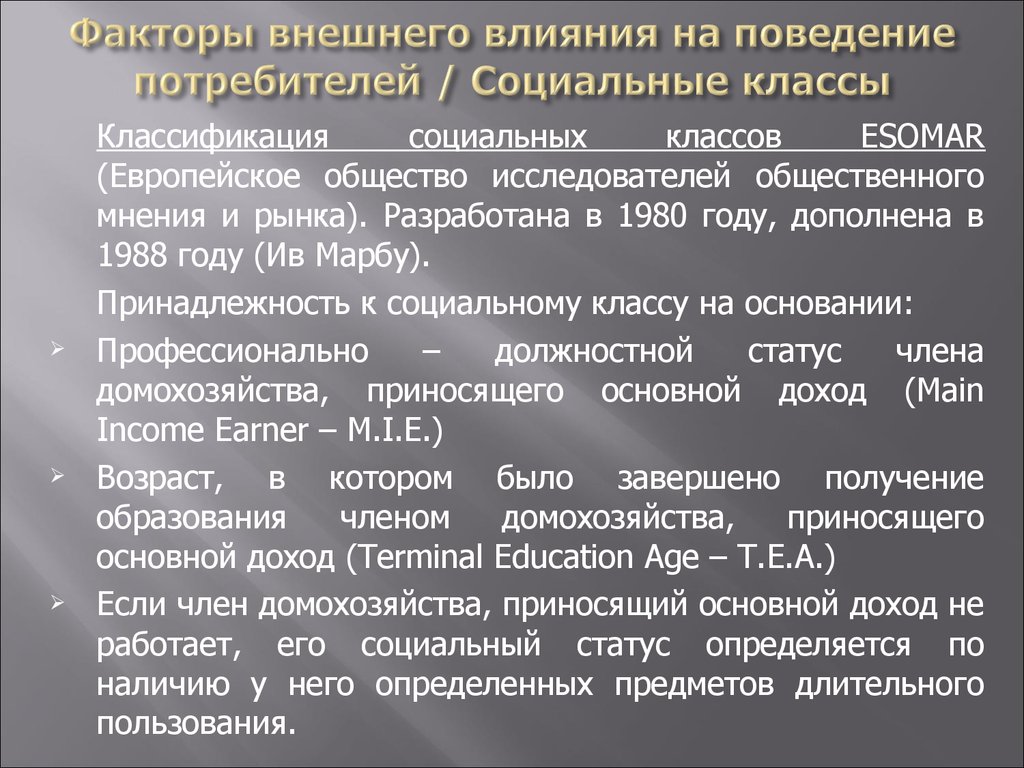

Социальный класс

Некоторые проявления социального класса присутствуют практически в каждом обществе. Это определяется комбинацией факторов, включая семейное происхождение, богатство, доход, образование, профессию, власть и престиж. Как и культура, она влияет на поведение потребителей, формируя представления людей об их потребностях и желаниях. Люди из одного и того же социального класса, как правило, имеют схожие взгляды, живут в одинаковых районах, посещают одни и те же школы, имеют схожие вкусы в моде и делают покупки в одних и тех же магазинах.

В некоторых странах система социального класса довольно жесткая, и людям настоятельно рекомендуется оставаться внутри своего класса в вопросах дружбы, брака, карьеры и других жизненных решений. В других странах, таких как Соединенные Штаты, социальный класс более изменчив, и люди могут легче переходить из одного класса в другой в зависимости от своих обстоятельств, поведения и жизненного выбора. Мобильность социального класса является важной ценностью в господствующей американской культуре и частью нашей коллективной системы взглядов на то, что делает нацию великой.

В других странах, таких как Соединенные Штаты, социальный класс более изменчив, и люди могут легче переходить из одного класса в другой в зависимости от своих обстоятельств, поведения и жизненного выбора. Мобильность социального класса является важной ценностью в господствующей американской культуре и частью нашей коллективной системы взглядов на то, что делает нацию великой.

Наиболее распространенная в США система социальной классификации показана на рисунке ниже.

Для маркетологов социальный класс может быть полезным фактором, который следует учитывать при сегментации и таргетинге. Он предоставляет полезную информацию о том, как потребители относятся к себе и своим сверстникам, их ожиданиям, жизненному опыту, уровню доходов и типам проблем, с которыми они сталкиваются. Например, если маркетолог хочет направить свои усилия на высшие классы, он должен понимать, что, во-первых, это очень небольшая часть населения, а во-вторых, рыночное предложение должно соответствовать их высоким ожиданиям в отношении качества. , обслуживание и атмосфера. Наличие достаточного количества денег — постоянная проблема для людей из низшего, рабочего и среднего классов, поэтому чувствительность к цене и соотношение цены и качества важны для продуктов, ориентированных на эти группы.

, обслуживание и атмосфера. Наличие достаточного количества денег — постоянная проблема для людей из низшего, рабочего и среднего классов, поэтому чувствительность к цене и соотношение цены и качества важны для продуктов, ориентированных на эти группы.

Референтные группы

На поведение потребителей могут влиять группы, с которыми человек вступает в контакт посредством дружбы, личного общения и даже косвенного контакта. Маркетологи часто называют эти референтные группы. Референтная группа может быть как формальной, так и неформальной группой. Примеры включают церкви, клубы, школы, онлайн-социальные сети, игровые группы, профессиональные группы и даже группу друзей и знакомых. Люди могут находиться под влиянием групп, членами которых они являются. На них также может влиять группы желаний – референтная группа, к которой человек надеется когда-нибудь принадлежать, например, молодые мальчики, надеющиеся вырасти и стать игроками Высшей футбольной лиги (MLS).

Референтные группы характеризуются наличием лиц, которые являются лидерами общественного мнения в группе. Лидеры общественного мнения — это люди, влияющие на других. Они не обязательно имеют более высокий доход или лучше образованы, но другие могут рассматривать их как обладающих большим опытом, большим опытом или более глубокими знаниями в теме. Например, местный учитель средней школы может быть лидером мнений родителей при выборе колледжей для своих детей. В группе подруг одна или две могут быть лидерами общественного мнения, к которым другие обращаются за советом по моде. Эти люди задают тренд, а другие соответствуют выраженному поведению. Если маркетолог может определить лидеров мнений для группы на целевом рынке, то он может направить усилия на привлечение этих людей.

Референтная группа может влиять на человека несколькими способами:

- Ролевые ожидания: Референтные группы предписывают роль или способ поведения в зависимости от ситуации и положения человека в этой ситуации.

Например, как ученик, вы должны вести себя определенным образом в определенных условиях при взаимодействии с референтной группой в школе.