3.1. Определение общения и его функции. Социальная психология

3.1. Определение общения и его функции

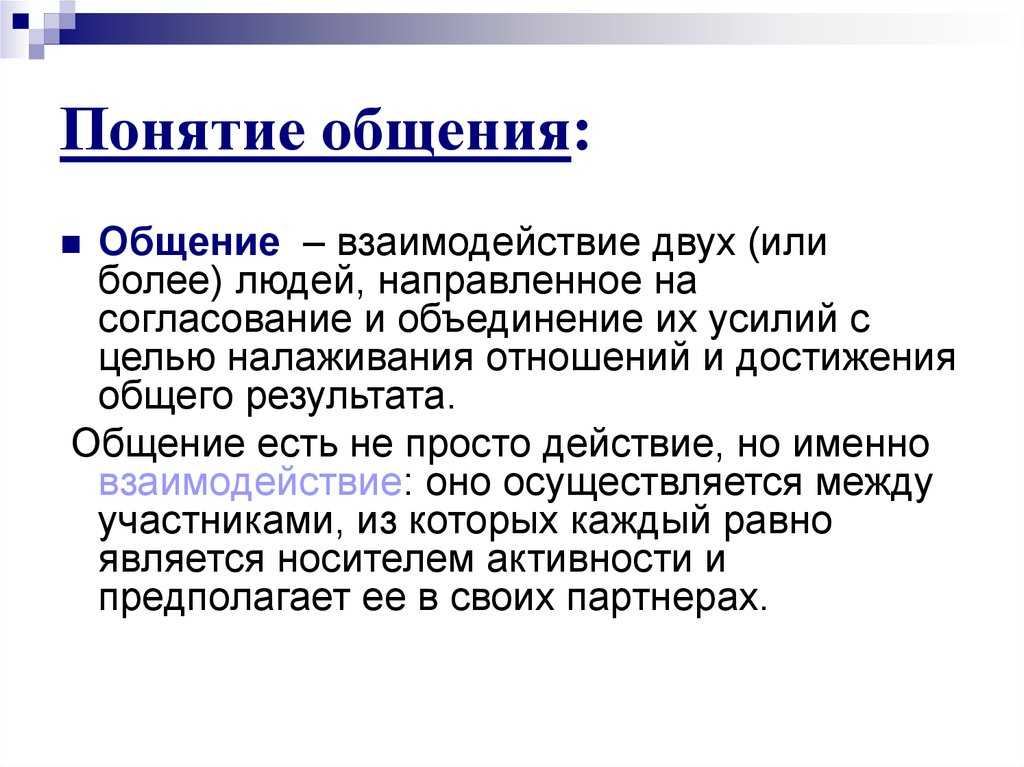

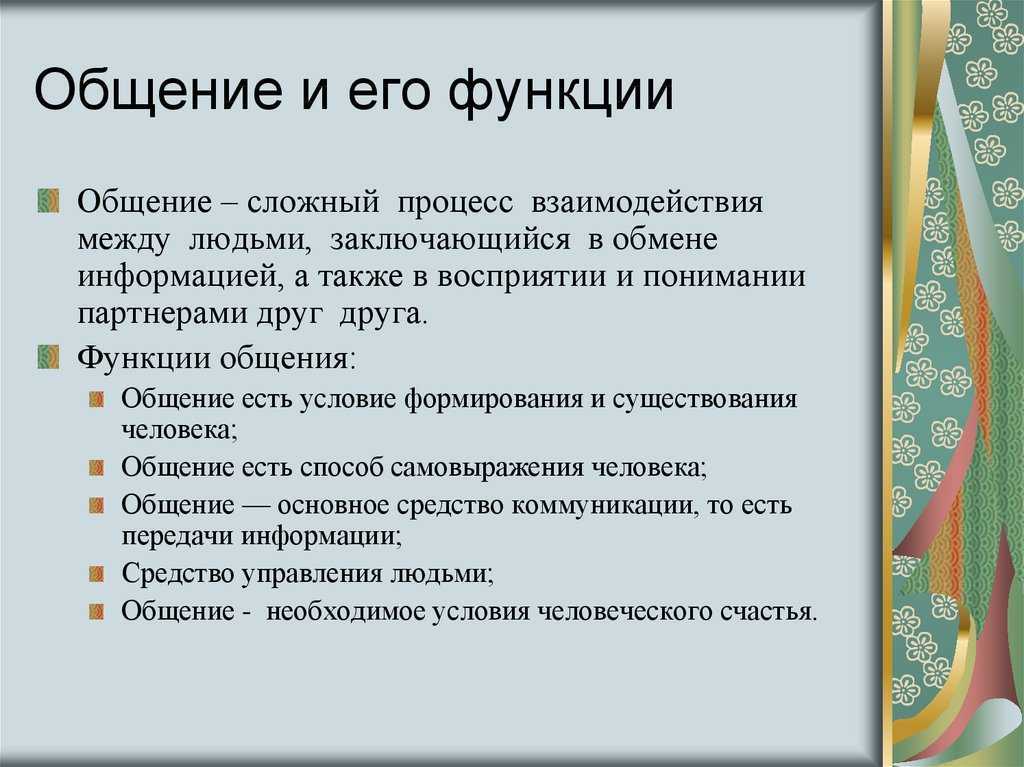

В психологии общение определяется как сложный процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией познавательного (когнитивного) или эмоционально-оценочного (аффективного) характера.

Помимо обмена информацией в ходе общения осуществляется выработка единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. Общение является основной формой человеческого бытия. Отсутствие или недостаток общения могут быть причиной деформации психики и личности.

Хотя в известном смысле, одиночество также бывает полезным и необходимым для психического здоровья человека. Например, одиночество может быть полезным для переосмысления своих отношений с людьми или осознания ценности общения. У некоторых народов существует обычай оставлять юношей, достигших определенного возраста, в одиночестве на некоторое время.

Одиночество практикуется для самоусовершенствования человека во многих японских практиках. Методика совершенствования с помощью одиночества называется «моритао». Она считается одной из самых сложных, хотя человек не подвергается ни каким физическим лишениям. Суть данной методики состоит в том, чтобы прожить в пещере неделю. При этом запрещается разговаривать даже с самим собой. Прошедшие через это испытание радуются потом всякой встрече и общению с другими людьми. Но что особо интересно, это то, что у них обостряется потребность не столько говорить, сколько слушать и сопереживать.

Однако, как уже упоминалось, избыток одиночества ведет к психическим и личностным нарушениям. Подтверждением этому могут быть неоднократно описанные случаи одиночных путешествий. В 1952 году французский путешественник Ален Бомбар совершил переход через Атлантический океан на надувной лодке «Еретик».

В его дневнике содержится следующая запись: «Полное одиночество невыносимо. Горе тому, кто одинок! Мне кажется, что одиночество наваливается на меня со всех сторон непомерное, бескрайное, как океан, словно сердце мое вдруг стало центром притяжения для этого «ничто», которое тогда казалось мне «всем»… Ничто не в силах разорвать кольцо одиночества; сделать это труднее, чем приблизиться к горизонту. Время от времени я начинаю громко говорить, чтобы услышать хотя бы свой голос, но от этого только чувствую себя еще более одиноким, терпящим бедствие в океане молчания».

В 1938 году англичанин Ричард Бард шесть месяцев провел в избушке среди льдов Антарктиды. Он хотел выяснить, как длительное уединение воздействует на человека. Но уже на четвертом месяце своего эксперимента Р. Бард впал в глубокую депрессию. «Думаю, что человек не может обойтись без общения с другими людьми, как не может жить без фосфора и кальция… Все действия казались мне незаконченными, неполными, бесцельными, лишенными связи с внутренними переживаниями или желаниями… Сотни горьких, навязчивых воспоминаний наплывали на меня по ночам… Мои мысли требовали все меньше слов, я месяцами не стригся, стал рассеян… Я искал здесь покоя и духовного обогащения, но теперь ясно вижу, что обретаю лишь разочарование и безысходность» [11]. Эти факты подтверждают необходимость общения для психического здоровья людей. Отсутствие общения приводит к депрессии, потере навыков элементарной бытовой культуры.

Бард впал в глубокую депрессию. «Думаю, что человек не может обойтись без общения с другими людьми, как не может жить без фосфора и кальция… Все действия казались мне незаконченными, неполными, бесцельными, лишенными связи с внутренними переживаниями или желаниями… Сотни горьких, навязчивых воспоминаний наплывали на меня по ночам… Мои мысли требовали все меньше слов, я месяцами не стригся, стал рассеян… Я искал здесь покоя и духовного обогащения, но теперь ясно вижу, что обретаю лишь разочарование и безысходность» [11]. Эти факты подтверждают необходимость общения для психического здоровья людей. Отсутствие общения приводит к депрессии, потере навыков элементарной бытовой культуры.

Вместе с тем ощущение одиночества может возникать в окружении людей. То есть одиночество – это психологическое состояние, которое люди могут испытывать даже в ситуации насыщенного общения.

Социальный смысл общения состоит в том, что оно выступает средством передачи форм культуры и общественного опыта. Психологический смысл общения определяется тем, что в его процессе субъективный мир одного человека раскрывается для другого человека и происходит изменение чувств, мыслей, поведения взаимодействующих людей.

Психологический смысл общения определяется тем, что в его процессе субъективный мир одного человека раскрывается для другого человека и происходит изменение чувств, мыслей, поведения взаимодействующих людей.

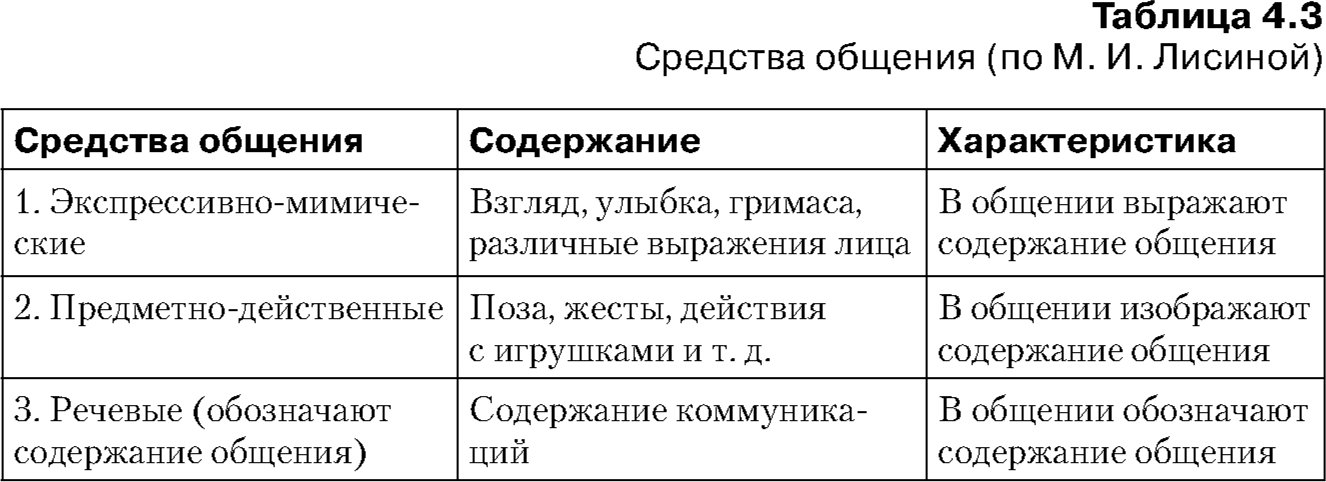

В общении можно выделить ряд аспектов: содержание, цель, средства. Под содержанием общения понимается информация, которая передается от одного человека другому.

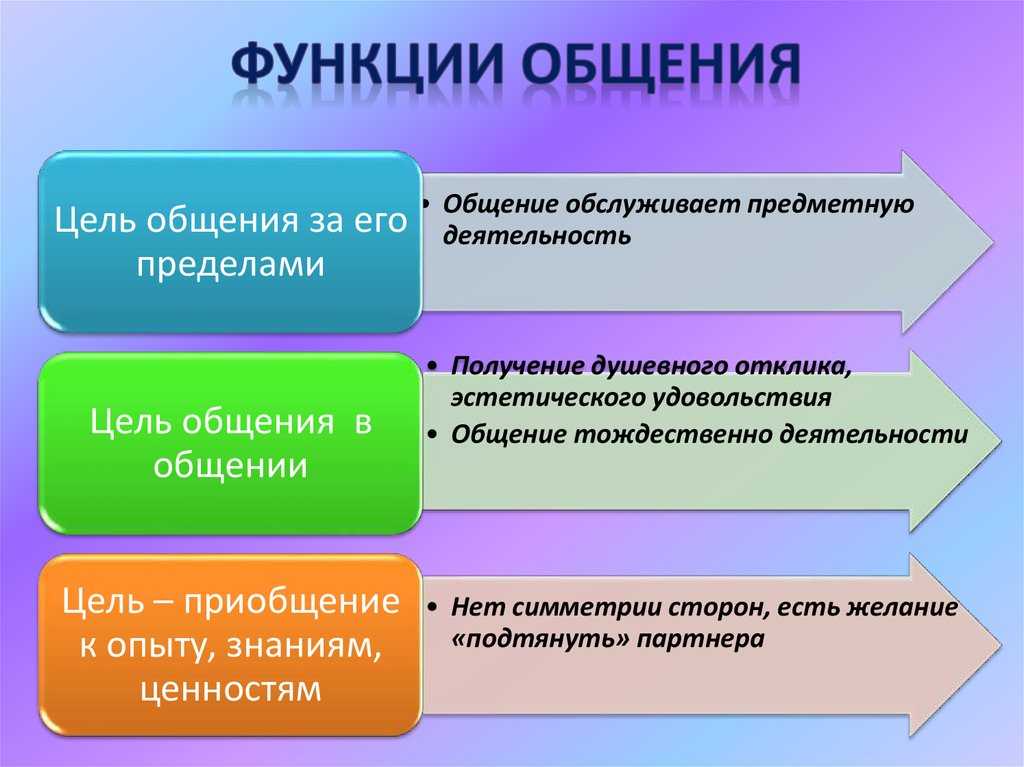

Под целью общения понимается то, ради чего люди вступают в общение. Средства общения – способ передачи информации в процессе общения.

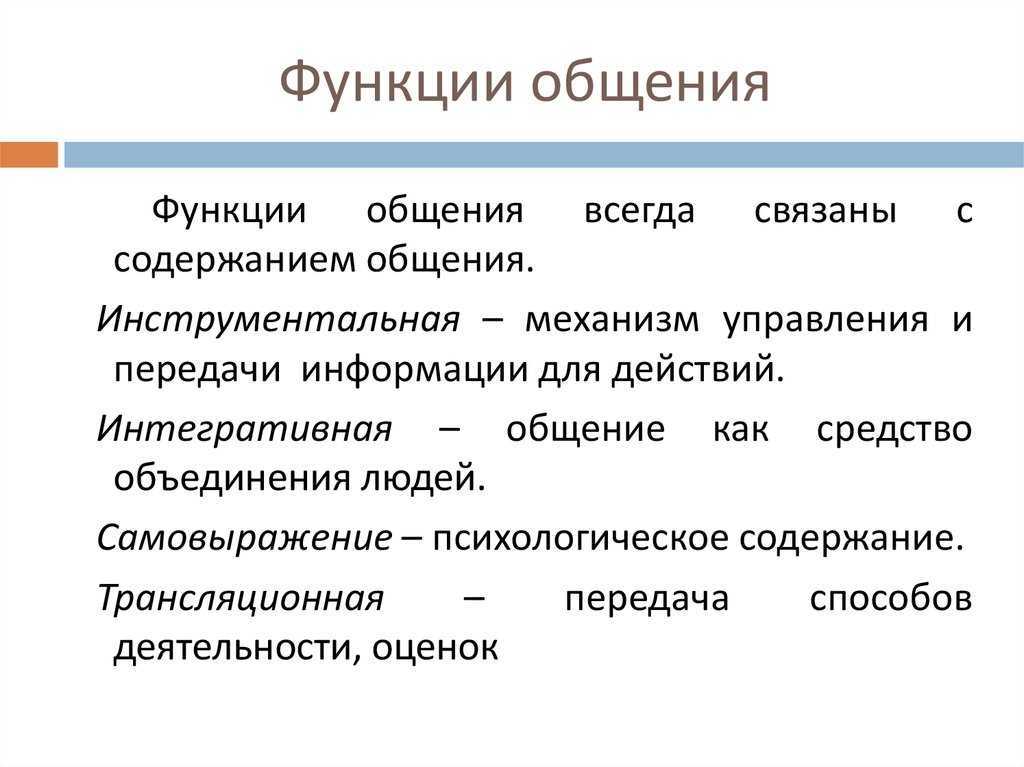

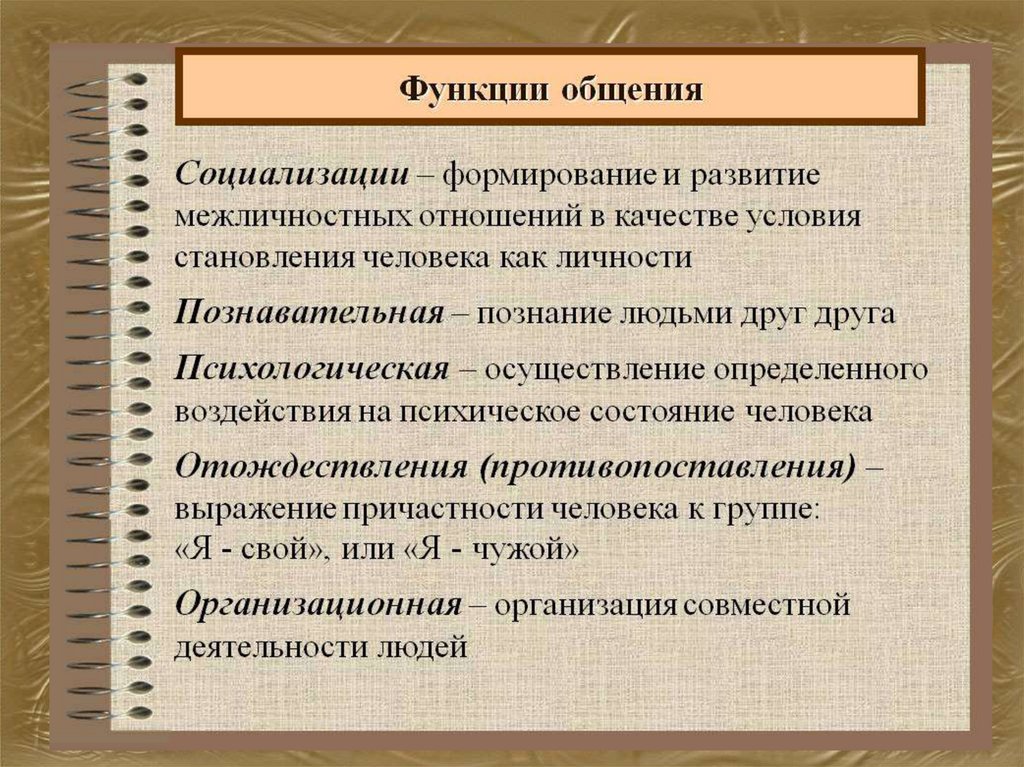

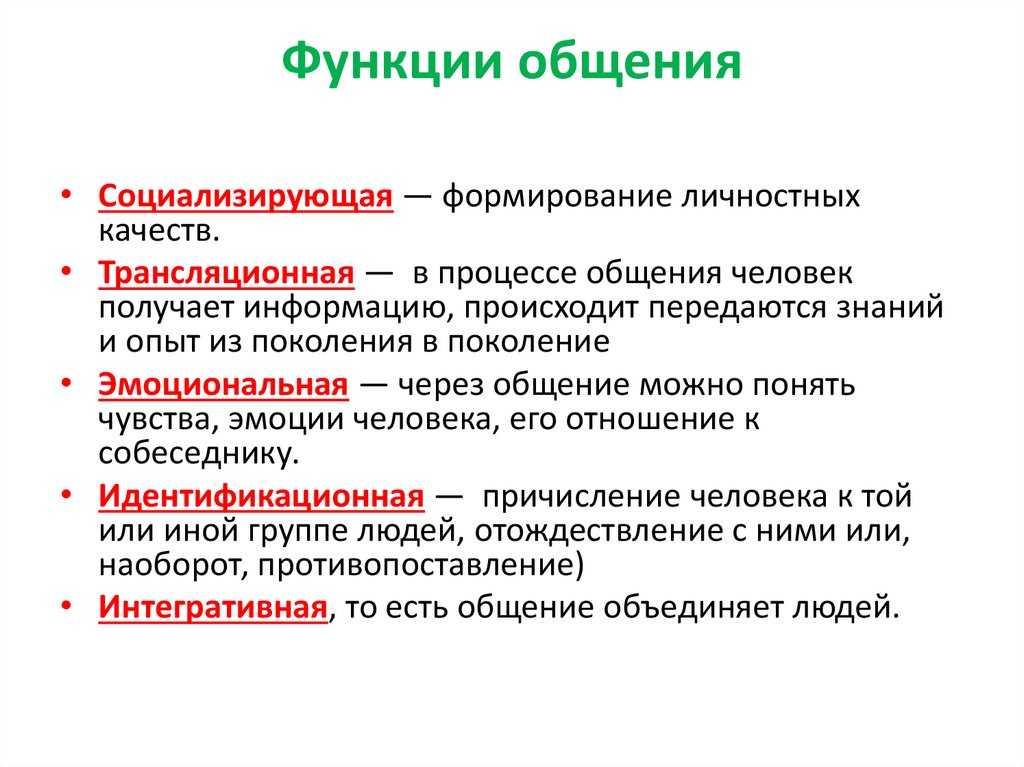

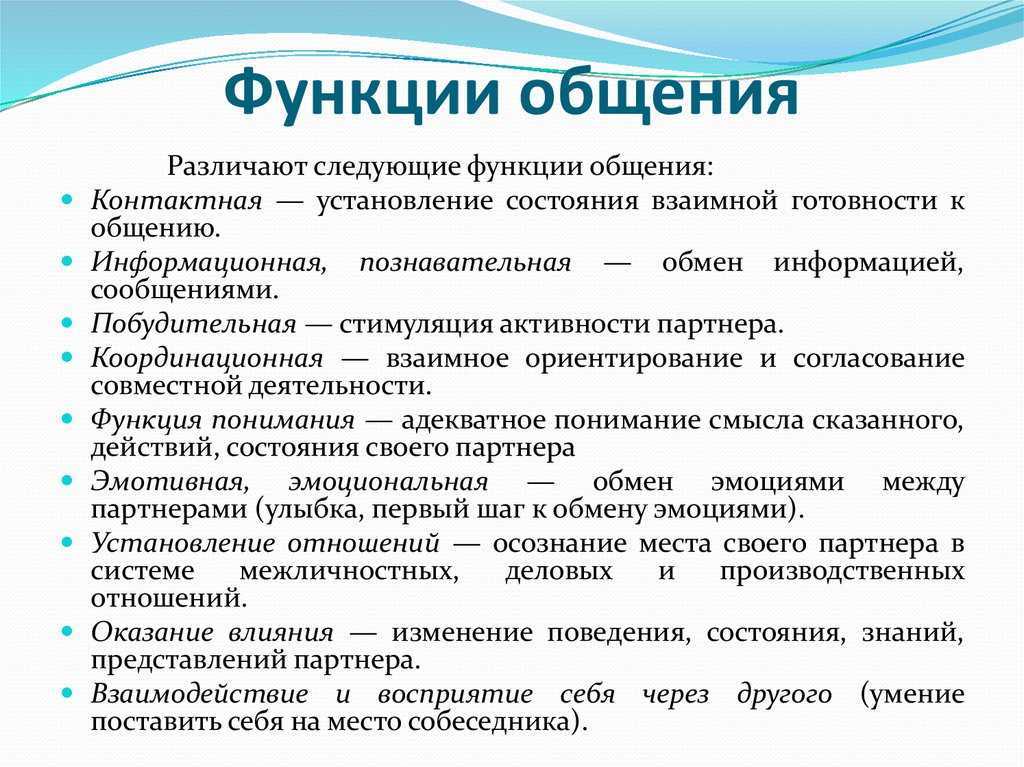

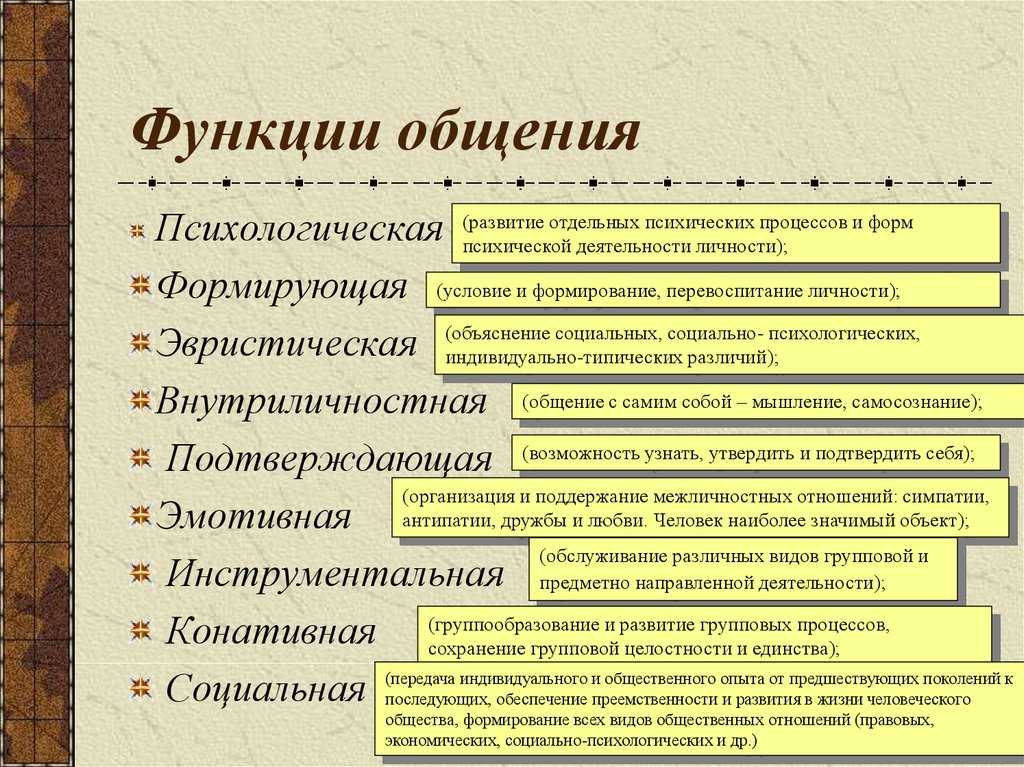

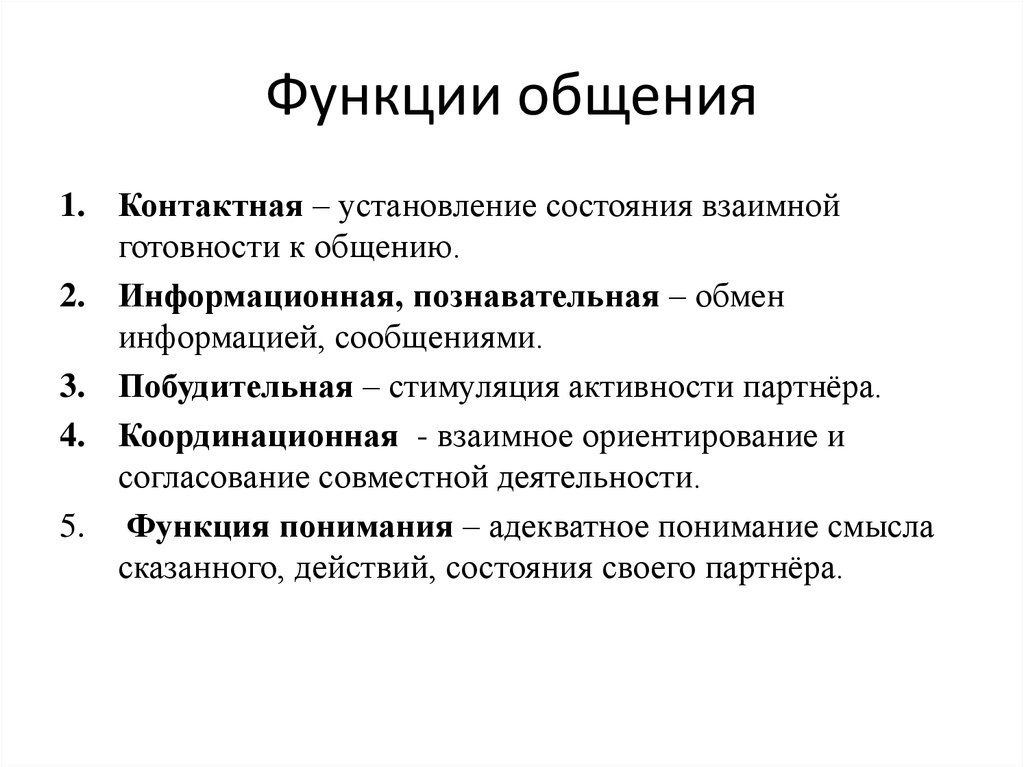

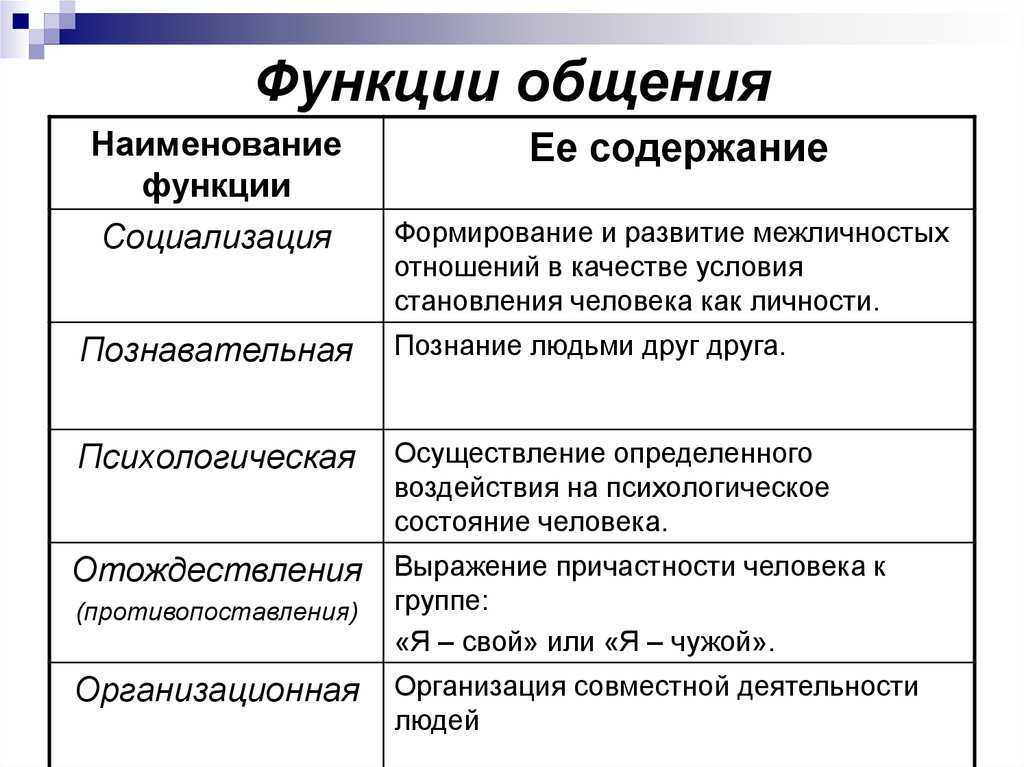

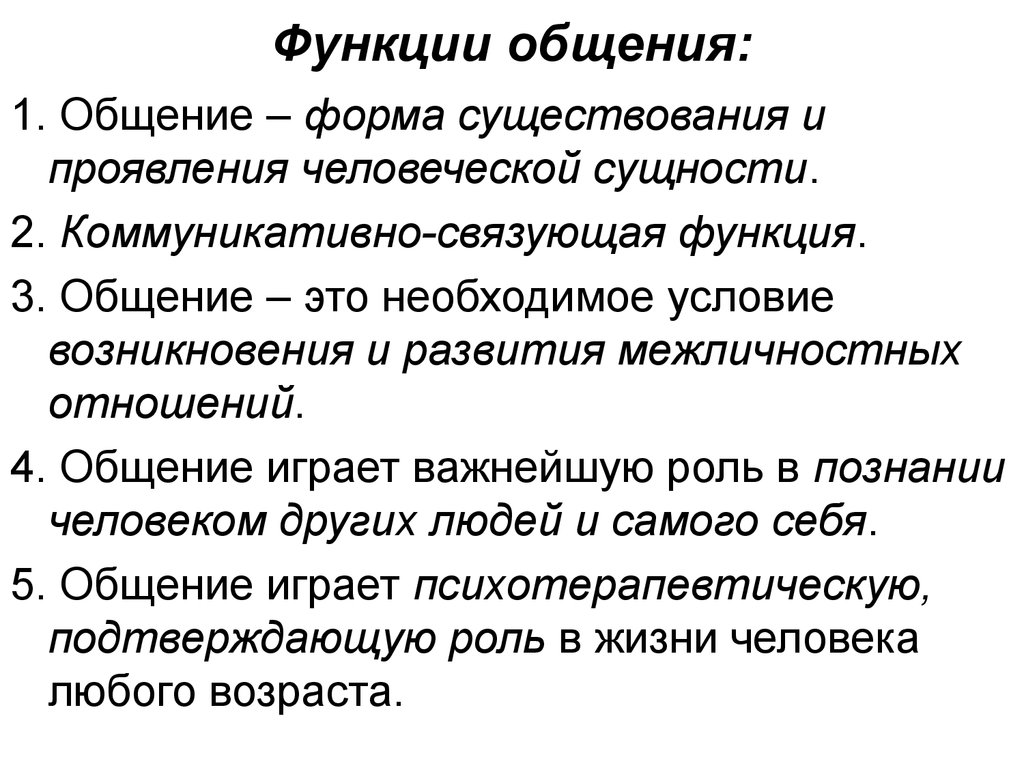

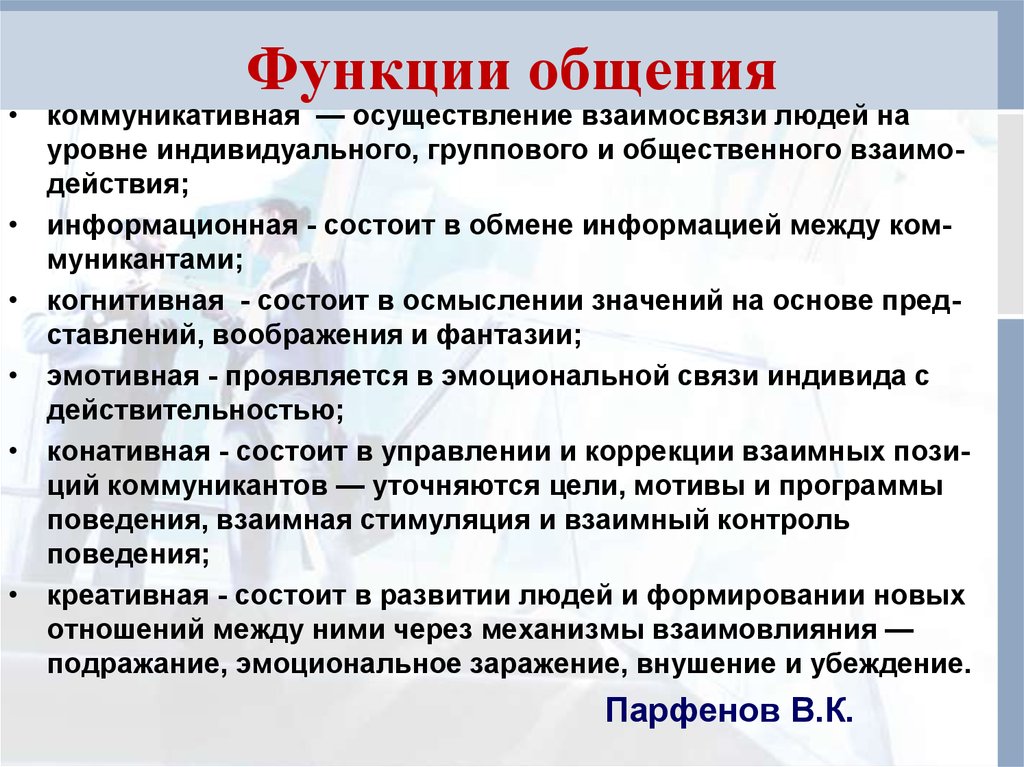

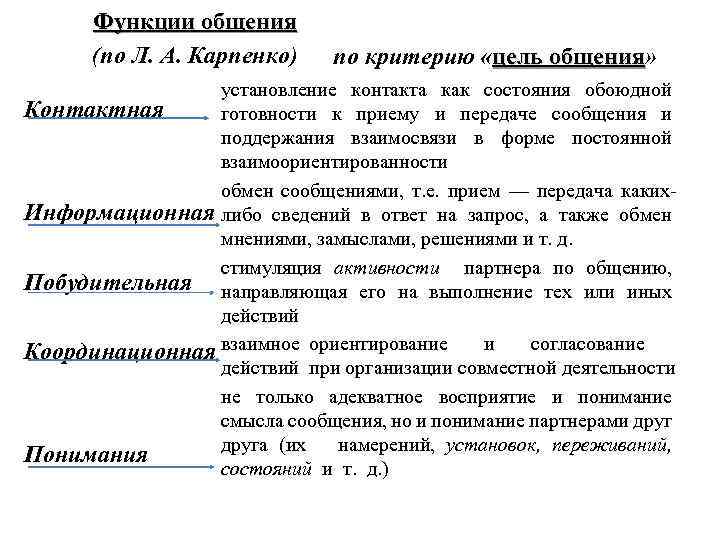

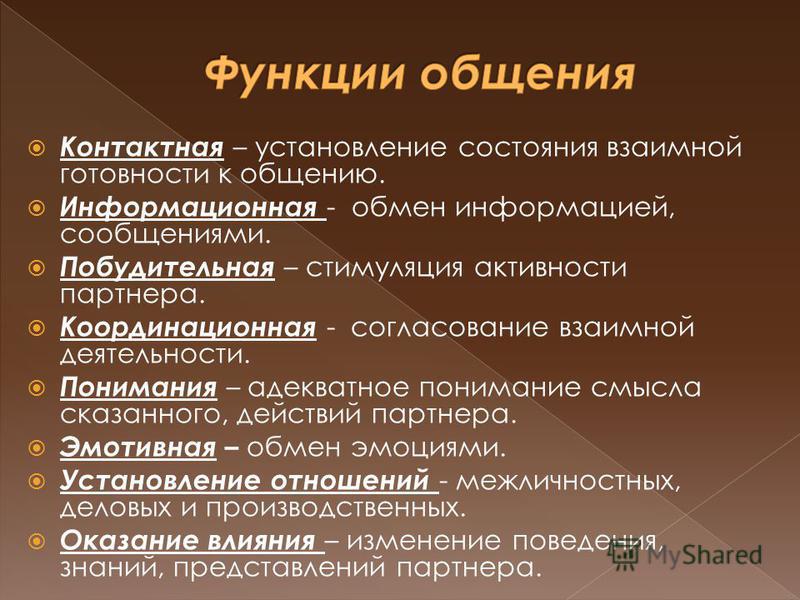

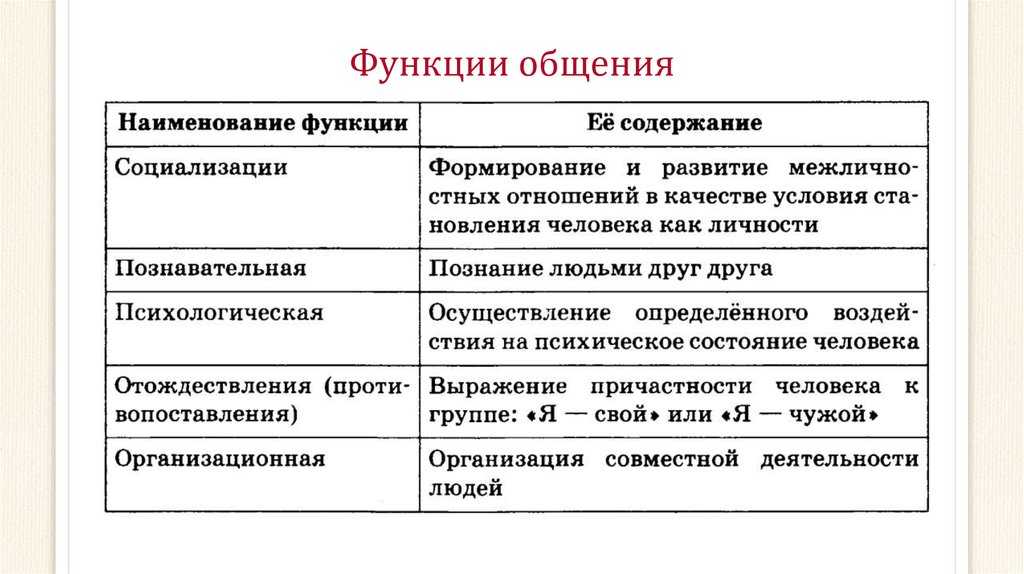

Функции общения. К основным функциям общения относят:

• креативную или творческую;

• коммуникативную;

• личностно формирующую;

• психотерапевтическую.

Креативная функция общения. Общение является формой существования и проявления творческой сущности человека. Истинно человеческое проявляется в людях именно в процессе общения и благодаря ему. В процессе общения возникают и развиваются человеческие сознание и речь, которые делают человека социальным.

Общение выводит человека за рамки биологической целесообразности. Данное положение хорошо демонстрирует следующий пример. Представим комнату, за ситуацией в которой можно наблюдать через одностороннее зеркало. В комнате – лесенки, палочки, стулья, большие кубы и прочее. А под потолком – конфета. Трехлетнего ребенка приводят в комнату и говорят: «Побудь здесь. Делай, что хочешь». Оставшись в одиночестве, ребенок сначала пытается допрыгнуть или сбить конфету палочкой, затем задумывается, сооружает из наличных материалов неустойчивую конструкцию и достигает конфеты. Но вот в комнату приводят одновременно двух детей: трехлетнего ребенка, который здесь уже был и все знает, и семилетнего новичка. Экспериментатор обращается к старшему: «За малышом еще не пришли, пусть он тихо посидит, он обещал молчать, а ты делай, что хочешь». После чего экспериментатор уходит. И начинают происходить странные вещи. Старший ребенок ведет себя неадекватно. Он не спешит доставать конфету, что-то бормочет себе под нос, прикидывает [17].

Младший ребенок – опытный и всезнающий, не может долго выдержать, тем более, что сотоварищ попался явно несообразительный. Он начинает давать советы, делиться опытом и слышит в ответ следующее: «Так каждый может».

Коммуникативная функция общения выражается в способности передачи информации от одного человека, другому. Хочется акцентировать внимание на том, что нельзя ставить знак равенства между понятиями коммуникация и общение. Общение это более широкое понятие и не сводится лишь к передачи информации.

Хочется акцентировать внимание на том, что нельзя ставить знак равенства между понятиями коммуникация и общение. Общение это более широкое понятие и не сводится лишь к передачи информации.

Общение является необходимым условием для формирования личности. Поведение, деятельность, отношение человека к миру и самому себе во многом определяются общением с другими людьми. В житейской психологии данное утверждение отражено в пословице: «С кем поведешься – от того и наберешься». В научном языке личностно формирующее значение общения выражается через термины «интериоризация» и «экстериоризация». Суть данных терминов состоит в том, что внешние формы взаимодействия трансформируются во внутренние психические функции и процессы (происходит процесс интериоризации). В свою очередь интериоризированные психические процессы и функции проявляются в самостоятельной деятельности человека, таким образом, происходит их трансляция во вне (экстериоризация).

Роль общения в формировании личности, превращении индивида как представителя вида «человек» в человека разумного, хорошо иллюстрируют примеры касающиеся детей – «маугли». Ребенок, выращенный животными, вне общества не становится человеком в полном смысле этого слова, остается индивидом, но не становится личностью.

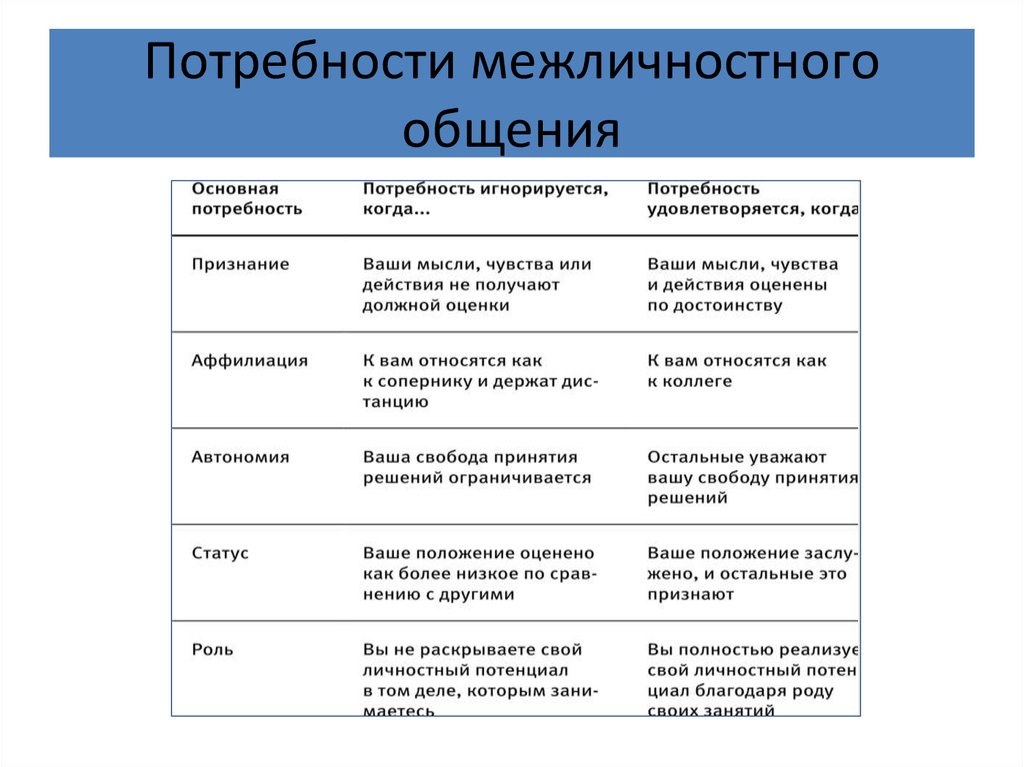

Психотерапевтическая функция общения в жизни человека любого возраста выражается в потребности подтверждения своего «я» со стороны окружающих. Анализ культуры различных народов показывает, что у преобладающего большинства существует обязательный минимум подтверждения. Этот минимум заложен в языке, закреплен в правилах хорошего тона и морального поведения. Суть ежедневных приветствий можно выразить следующей формулировкой: «Ты существуешь для меня, ты мне не безразличен». Даже если люди встречаются по нескольку раз на день, принято оказывать друг другу минимальные знаки внимания (кивок, улыбка и т. д.).

В начале XX века английский психолог и философ У. Джеймс говорил, что для человека нет более страшного наказания, чем находиться в обществе и быть не замечаемым другими людьми.

Джеймс говорил, что для человека нет более страшного наказания, чем находиться в обществе и быть не замечаемым другими людьми.

Психологическое неподтверждение разрушительно для личности. В детском возрасте подтверждение или неподтверждение психологического существования особенно сильно влияют на формирование самооценки, эмоциональное самочувствие, психическое здоровье в целом. Английский психиатр Р.Д. Лэйнг считал, что причиной подростковой шизофрении является хроническое и последовательное непотверждение матерью своего ребенка.

Объем минимального психологического подтверждения варьирует от одной культуры к другой. Зависит от общего социально-психологического состояния общества и конкретного человека. Чем стабильнее общество в целом и каждый человек в частности, тем меньше им требуется знаков для того, чтобы чувствовать себя уверенными и защищенными. Соответственно в тревожные для общества или отдельного человека дни потребность в подтверждении возрастает [18].

Психотерапевтическая функция общения ярко проявляется в следующем примере. В 30-х годах XX века в США был проведен следующий эксперимент. Были взяты две клиники для детей с трудноизлечимыми заболеваниями. Условия в клиниках были сопоставимыми: квалификация персонала, уход, адекватное медикаментозное лечение. Различие состояло лишь в том, что в одной больнице родственников к детям не пускали – опасаясь инфекции, а в другой предписания были изменены и в определенные часы дети могли общаться с родственниками в специально отведенной комнате. Через несколько месяцев результаты эффективности лечения в обеих клиниках сравнили. Оказалось, что в первой клинике коэффициент смертности приблизился к одной трети, а во второй не умер ни один ребенок. В прямом смысле слова детям помогло выжить общение. Таким образом, общение может выступать мощным профилактическим средством, поддерживающим иммунитет [5].

В 30-х годах XX века в США был проведен следующий эксперимент. Были взяты две клиники для детей с трудноизлечимыми заболеваниями. Условия в клиниках были сопоставимыми: квалификация персонала, уход, адекватное медикаментозное лечение. Различие состояло лишь в том, что в одной больнице родственников к детям не пускали – опасаясь инфекции, а в другой предписания были изменены и в определенные часы дети могли общаться с родственниками в специально отведенной комнате. Через несколько месяцев результаты эффективности лечения в обеих клиниках сравнили. Оказалось, что в первой клинике коэффициент смертности приблизился к одной трети, а во второй не умер ни один ребенок. В прямом смысле слова детям помогло выжить общение. Таким образом, общение может выступать мощным профилактическим средством, поддерживающим иммунитет [5].

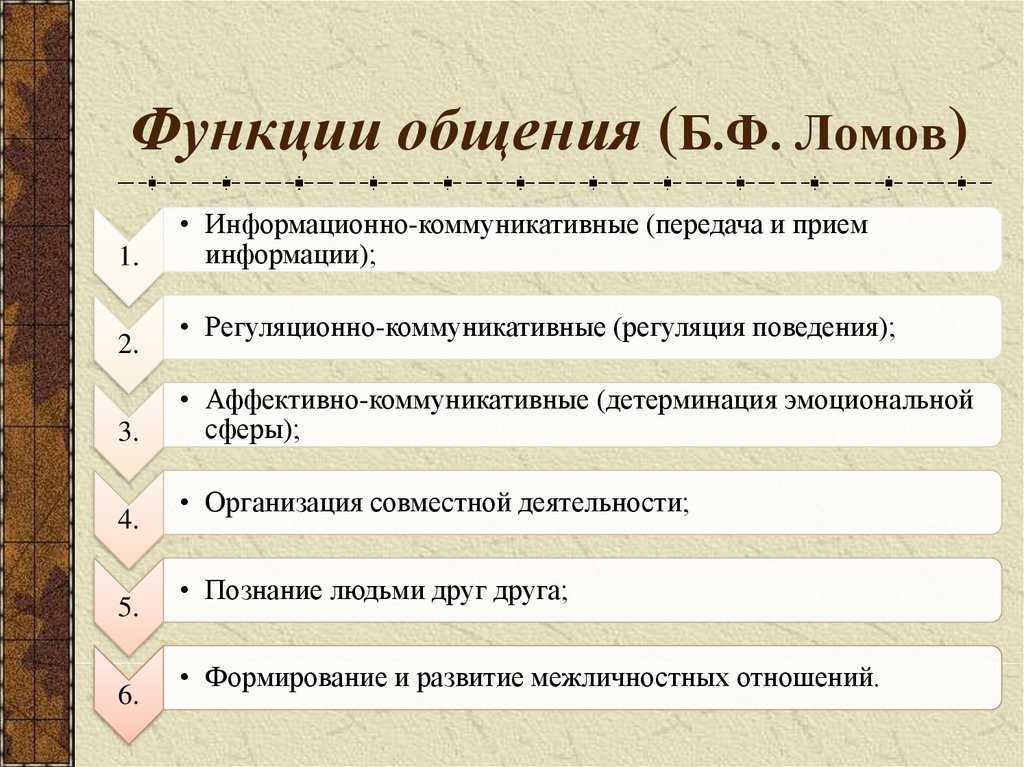

Помимо перечисленных функций, некоторые психологи выделяют следующие:

• инструментальная – характеризует общение как социальный механизм управления, позволяющий получить и передать информацию, необходимую для осуществления какого-либо действия или принятого решения:

• интегративная – общение может выступать как средство объединения людей;

• трансляционная – служит для передачи конкретных способов деятельности, оценок, мнений, суждений;

• экспрессивная – позволяет партнерам по общению выразить и понять эмоции, переживания друг друга;

• социализирующая – проявляется в усвоении норм культуры и ценностей определенного общества;

• функция самовыражения – позволяет продемонстрировать личностный, интеллектуальный, психологический потенциал;

• социально-контролирующая – регламентирует поведение, деятельность, речевые высказывания участников общения [4].

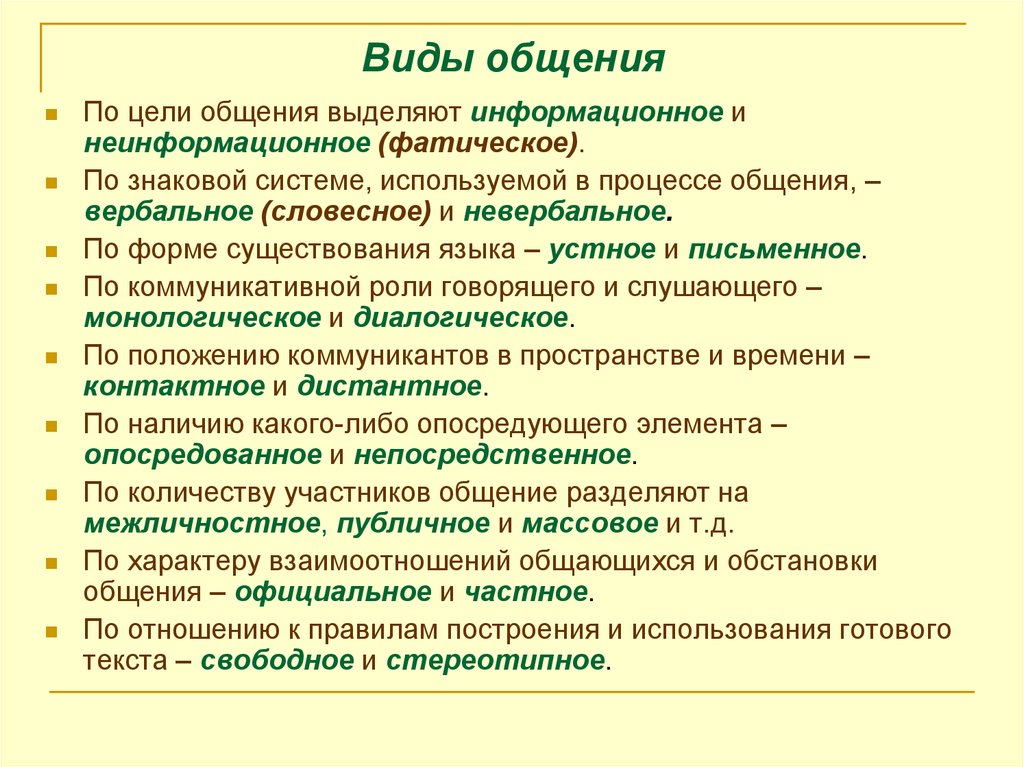

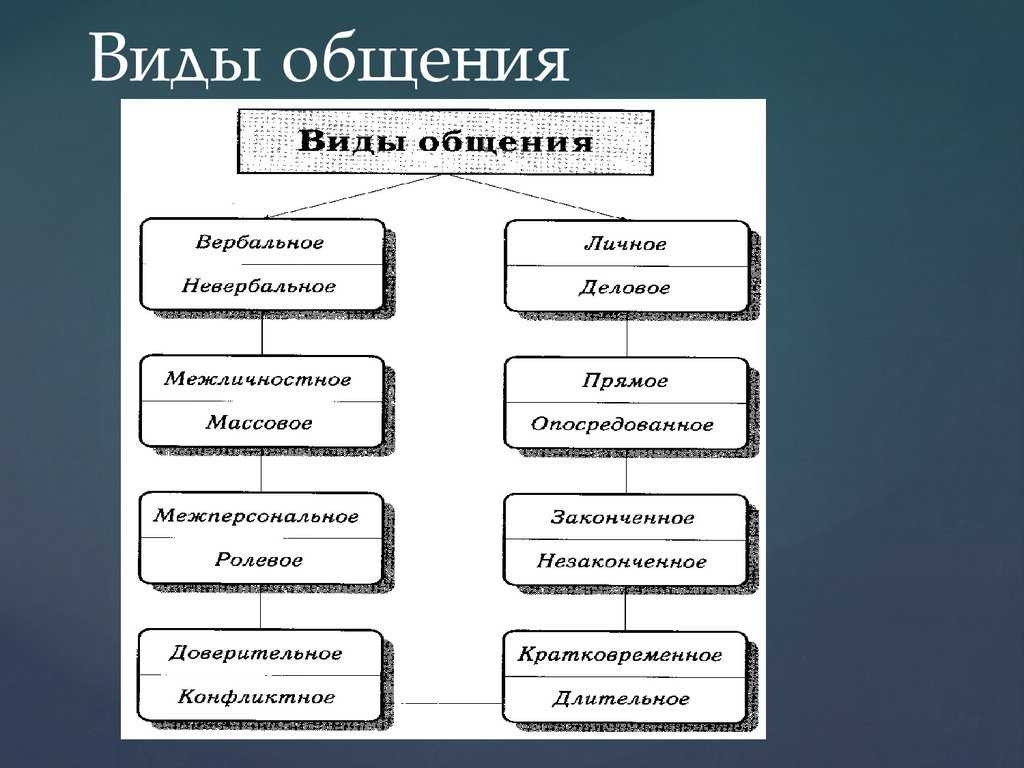

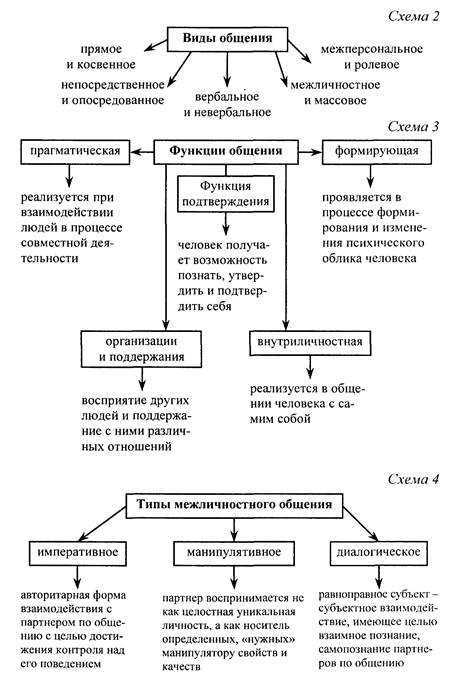

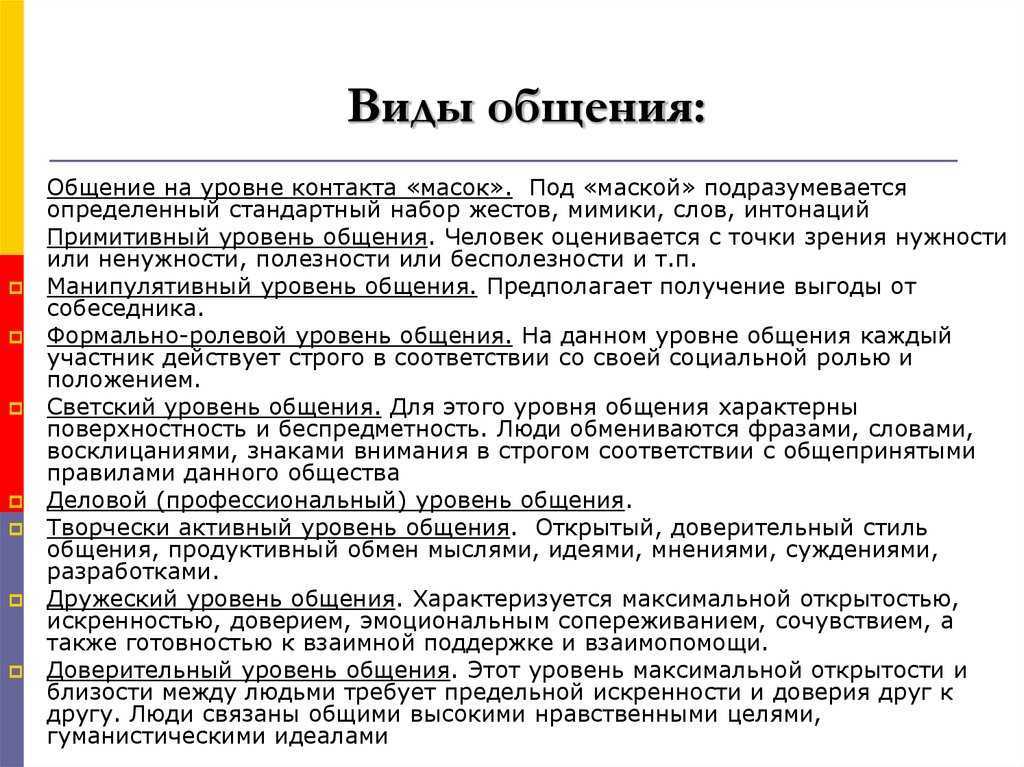

Многообразие функций общения влечет за собой разнообразие видов общения. Способы, сферы и динамика общения определяются социальными функциями вступающих в него людей, принадлежностью к той или иной общности, индивидуальными свойствами личности.

Виды общения

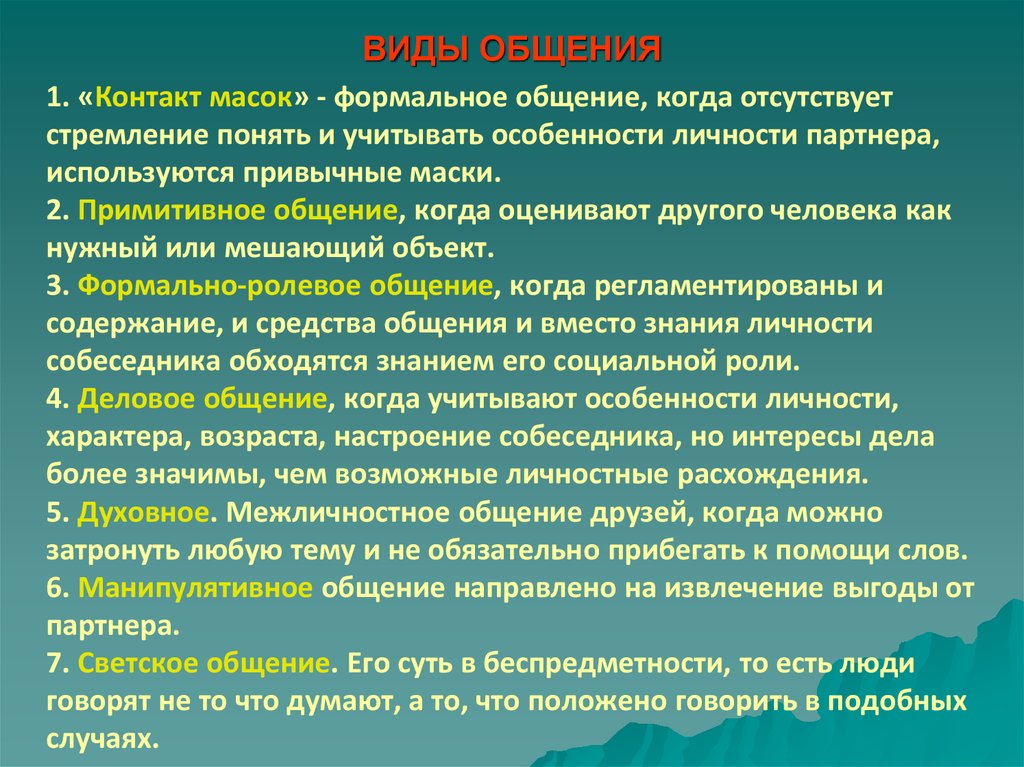

Можно выделить следующие виды общения.

• Светское общение. Смысл общения заключается в том, что люди говорят не то, что думают, а то, что положено говорить в подобных случаях. Общение беспредметное и закрытое. Так как точки зрения людей на тот или иной вопрос не имеют никакого значения.

• «Контакт масок». Вид общения очень близкий к светскому общению. Используются привычные маски вежливости, участливости, скромности, безразличия, строгости. Преобладают стандартные фразы, жесты, выражения лица, позволяющие скрыть, истинные эмоции и отношение к собеседнику. Данный вид общения особенно характерен для жителей больших городов. Некоторые авторы указывают на необходимость «контакта масок» в определенных ситуациях, чтобы люди «не задевали» друг друга без надобности. Опасность состоит в том, что маска может «прилипнуть» очень крепко.

Опасность состоит в том, что маска может «прилипнуть» очень крепко.

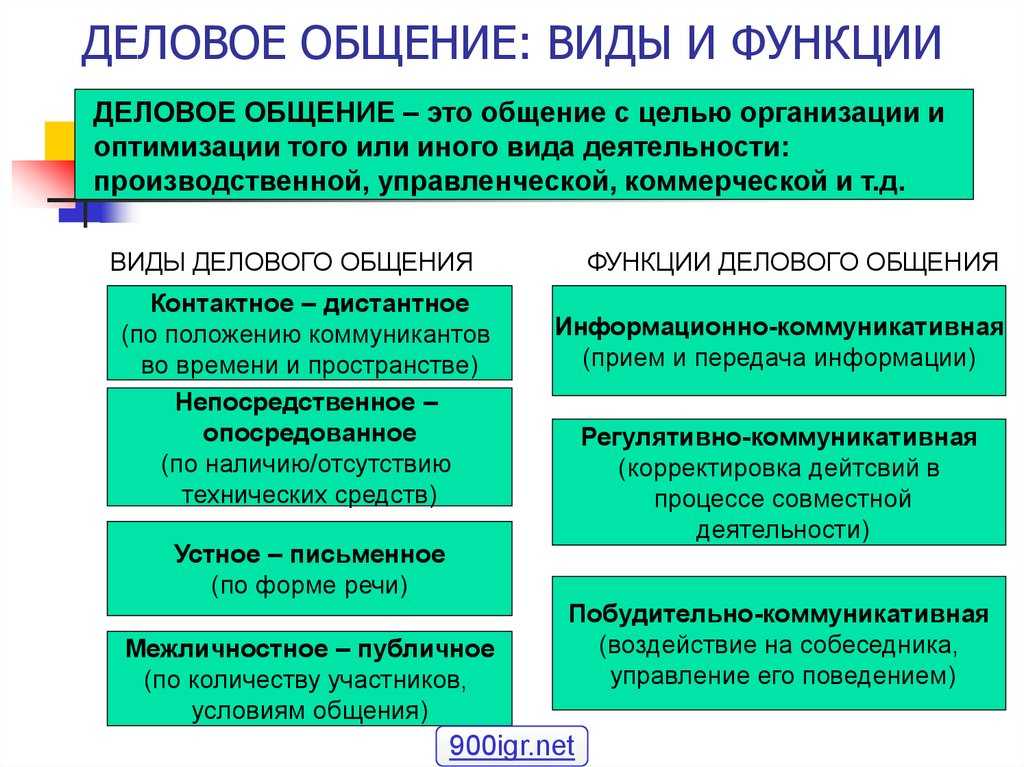

• Деловое общение. Учитываются особенности личности, характера, возраста, настроения собеседника, но интересы дела более значимы, чем возможные личные расхождения или симпатии. Общение направлено на дело и результат.

• Примитивное общение. Партнер по общению оценивается с точки зрения полезности. Если человек нужен – с ним активно вступают в контакт, если мешает – игнорируют. При получении от партнера по общению желаемого, всякий интерес к нему теряется, и это не скрывается.

• Формально-ролевое общение. Общение опосредовано исполняемыми социальными ролями (продавец – покупатель, руководитель – подчиненный), личностные качества вторичны. Социальная роль – способ поведения человека, задаваемый обществом. Ролевое общение помогает людям создавать и поддерживать отношения, построенные на деловых, формально-социальных контактах. В таких отношениях именно ролевые ожидания участников общения определяют, как будет воспринят партнер, какие качества и характеристики в нем будут замечены и приняты. Роль определяет также оценку человеком себя в данной ситуации. В ролевом общении человек не свободен в выборе стратегии своего поведения, восприятии партнера и самовосприятии. Человек лишается определенной спонтанности своих реакций, но обретает чувство принадлежности, социальной защищенности, включенности в группу. Образы и действия задаются занимаемой социальной позицией: «Я сейчас преподаватель и, следовательно…», «Я как представитель своего народа…», «Я родитель, а значит, должен…» Чаще всего социальные роли задают своим носителям лишь основные контуры поведения. Многое зависит от понимания человеком своей роли и ролей других участников общения, от имеющегося личного опыта, от творческих возможностей. Каждый человек вносит в свои социальные роли личностную уникальность и неповторимость.

Роль определяет также оценку человеком себя в данной ситуации. В ролевом общении человек не свободен в выборе стратегии своего поведения, восприятии партнера и самовосприятии. Человек лишается определенной спонтанности своих реакций, но обретает чувство принадлежности, социальной защищенности, включенности в группу. Образы и действия задаются занимаемой социальной позицией: «Я сейчас преподаватель и, следовательно…», «Я как представитель своего народа…», «Я родитель, а значит, должен…» Чаще всего социальные роли задают своим носителям лишь основные контуры поведения. Многое зависит от понимания человеком своей роли и ролей других участников общения, от имеющегося личного опыта, от творческих возможностей. Каждый человек вносит в свои социальные роли личностную уникальность и неповторимость.

Есть культуры, более тяготеющие к ролевому общению, и культуры, более склонные к созданию между людьми межличностных, эмоциональных отношений. В культурах первого типа легче выстраиваются деловые, официальные отношения, но существует риск переноса дистантного общения в интимноличностную сферу. В культурах второго типа, больше человеческой теплоты, но возникают сложности с построением субординационных, неравноправных в социальном плане отношений. Российская культура относится ко второму типу.

В культурах второго типа, больше человеческой теплоты, но возникают сложности с построением субординационных, неравноправных в социальном плане отношений. Российская культура относится ко второму типу.

• Межличностное общение определяется уникальностью индивидуальных качеств личности, а социальные роли вторичны.

• Монологическое общение. Субъект-объектное общение, при котором субъект общения (лицо, обладающее активностью, осознанными целями и правом их реализации) связывает реализацию своих целей с партнером, рассматривая его как объект общения (лицо пассивное, имеющее цели менее важные, чем цели субъекта). Можно выделить две разновидности монологического общения – императив и манипуляцию.

Императив – вид общения, при котором субъект не скрывает приоритетности своих целей перед целями партнера. Чаще всего императивный вид общения используется для установления контроля за внешним поведением человека. В качестве способов оказания влияния используются приказы, указания, предписания, требования, поощрения. Императивный вид общения оправдан в экстремальных условиях, но абсолютно не уместен в интимно-личностных, супружеских и детско-родительских отношениях.

Императивный вид общения оправдан в экстремальных условиях, но абсолютно не уместен в интимно-личностных, супружеских и детско-родительских отношениях.

Очень ограничены возможности применения императивного общения в практике воспитания и обучения. Между тем, по мнению В.Я. Лядиуса, организация процесса усвоения в традиционной системе образования узаконила преимущественно один тип учебного взаимодействия. Это такое взаимодействие, где резко разведены и поляризованы позиции учителя и ученика. Активность последнего регламентируется в узких рамках имитации действий учителя, подражания задаваемым образцам. Учебное взаимодействие по типу имитации действий учителя порождает и соответствующую форму усвоения опыта – репродуктивную, которая характерна для всех этапов обучения – от начального до конечного.

Императивный вид общения оправдан в том случае, если действия воспитанника содержат угрозу для его жизни или жизни окружающих. Усвоение всего остального многообразия форм поведения и ценностей должно происходить другим путем, позволяющим ребенку личностно перерабатывать и усваивать информацию и требования взрослого. Доминирование императивного вида общения препятствует формированию таких качеств личности, как: критичность, самостоятельность в поступках и оценке своего и чужого поведения.

Доминирование императивного вида общения препятствует формированию таких качеств личности, как: критичность, самостоятельность в поступках и оценке своего и чужого поведения.

Манипулятивное общение направлено на извлечение выгоды от собеседника с использованием разных приемов (лести, запугивания, вызывания чувства вины, искажение информации или ее сокрытие, «приклеивания ярлыков» и т. п.). «Манипуляция – это такое психологическое воздействие на человека, в процессе которого он выступает объектом неких действий, направленных на то, чтобы «прибрать его к рукам» с помощью махинаций, отвлекающих уловок и приемов». Склонность к манипулированию свойственна большинству людей, разница заключается в частоте проявления. В определенной мере формирование манипулятивных склонностей провоцируется условиями жизни, результатом взаимодействия с социальной средой, угрожающей человеку. Вместе с тем надо помнить, что манипуляции в межличностном общении пагубно влияют как на личность манипулятора, так и его близких. Негативные последствия манипулирования обусловлены возникновением подозрительности, боязни близких отношений, отчужденности от других людей, чувством внутреннего дискомфорта. Неискренность, ложь, контроль, свойственные манипуляциям, приводят к непомерному психическому напряжению и пагубно сказываются на здоровье манипулируемого и манипулятора.

Негативные последствия манипулирования обусловлены возникновением подозрительности, боязни близких отношений, отчужденности от других людей, чувством внутреннего дискомфорта. Неискренность, ложь, контроль, свойственные манипуляциям, приводят к непомерному психическому напряжению и пагубно сказываются на здоровье манипулируемого и манипулятора.

Оценивая манипуляцию как скорее негативный вид общения, следует сказать, что существуют целые области социальных отношений, где манипуляция разрешена и «законна». В частности: сферы бизнеса, политики, рекламы, пропаганды, идеологии.

Отношению к другому человеку как к средству, может быть противопоставлено отношение к нему как к ценности. Такой вид общения получил в отечественной психологии название диалога (М.М. Бахтин). В западной традиции – общение гуманистического типа (К. Роджерс). Диалогическое общение заключается во взаимосвязанном познании, самопознании и саморазвитии партнеров. Такое общение предполагает полное взаимопринятие партнерами по общению друг друга, положительным эмоциональным тонусом их взаимоотношений, возможностью в самораскрытии. По мнению ряда психологов, именно диалогическое общение в наибольшей мере способствует высоким достижениям в образовательной и воспитательной практике.

По мнению ряда психологов, именно диалогическое общение в наибольшей мере способствует высоким достижениям в образовательной и воспитательной практике.

Диалогическое общение разрушается, если партнеры переходят на язык догм, используют ссылки на непререкаемые авторитеты, народную мудрость.

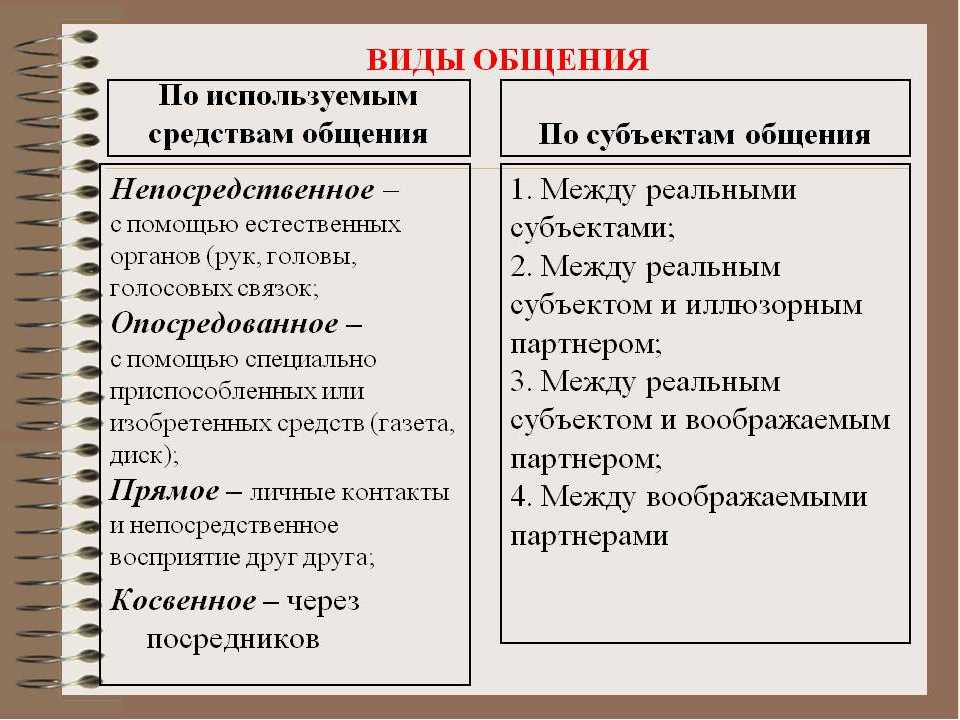

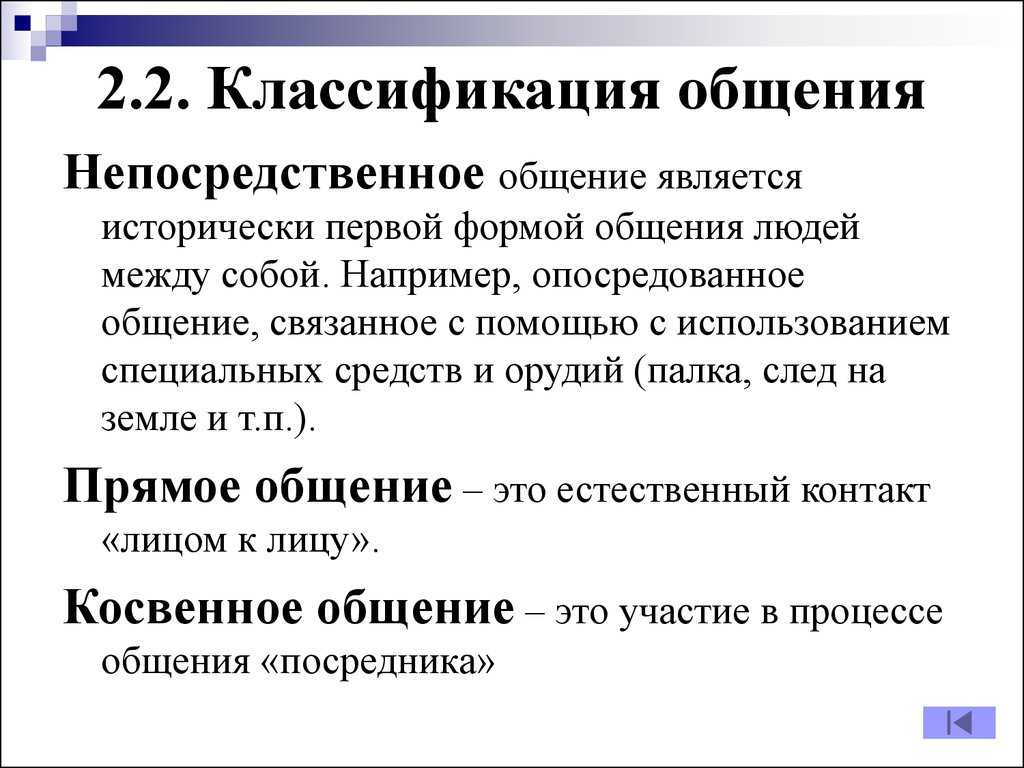

По способу воздействия можно выделить непосредственное и опосредованное общение.

• Непосредственное (прямое) общение осуществляется при непосредственном контакте, «лицом к лицу», является исторически первой формой общения людей друг с другом. На его основе с развитием цивилизации возникли различные виды опосредованного общения.

• Опосредованное общение – это взаимодействие при помощи дополнительных средств письма, телевидения, интернета, рдио. Для данного вида общения характерна отсроченная во времени и пространстве обратная связь.

В зависимости от используемых средств общения можно выделить вербальное (в переводе с латинского – «устный, словесный») общение и невербальное.

• В вербальном общении основным средством передачи информации является речь. Речь является самым универсальным средством передачи информации, так как потеря смысла сообщения минимальна.

• Средствами невербального общения выступают: мимика, жесты, поза, дыхание, интонация голоса, контакт глаз и др. Как показали исследования, в ежедневном общении, слова составляют 7 %, звуки и интонации – 38 %, прочее неречевое взаимодействие – 53 %. То есть, большая часть информации передается с помощью невербальных средств общения [5].

Структура общения

Существует несколько подходов к структурированию общения. Согласно наиболее распространенному, в общении выделяют три стороны: перцептивную – означающую процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению; коммуникативную – состоящую в обмене информацией между общающимися людьми; интерактивную – заключающуюся в организации взаимодействия между общающимися.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

18. Уровни и функции общения

18. Уровни и функции общения Самый примитивный уровень общения – фатический (от лат. fatuus – «глупый»), предполагающий простой обмен репликами для поддержания разговора в условиях, когда общающиеся особенно не заинтересованы во взаимодействии, но вынуждены общаться.

1.5. Функции и цели общения

1.5. Функции и цели общения Принято различать три функции общения: информационную, аффективную и регулятивную. Информационная функция связана с передачей партнерами общения информации друг другу, аффективная — с взаимообменом (по механизму заражения) эмоциями. Под

Определение общения

Определение общения

Во введении к книге мы уже отметили тот факт, что сфера общения в последние два–три десятилетия привлекла пристальное внимание исследователей. Природа общения, его индивидуальные и возрастные особенности, механизмы протекания и изменения стали

Природа общения, его индивидуальные и возрастные особенности, механизмы протекания и изменения стали

Функции общения. Значение общения

Функции общения. Значение общения Анализ понятия общения и раскрытие его понимания позволяют подойти нам к определению его функций и значения. Существуют разные возможности выделения основных функций общения в жизни человека. Так, например, из нашей дефиниции легко

II. Роль и функции общения со сверстниками в психическом развитии детей

II. Роль и функции общения со сверстниками в психическом развитии детей Начнем с последнего вопроса и укажем, что насчет роли общения со сверстниками и его функции в онтогенезе мы не встретили пока в психологии общепринятого содержательного мнения. Конечно, подавляющее

Лекция 15.

Сущность общения: его функции, стороны, виды, формы, барьеры

Сущность общения: его функции, стороны, виды, формы, барьерыЛекция 15. Сущность общения: его функции, стороны, виды, формы, барьеры Известны два основных вида социальных контактов: деятельность, о которой уже шла речь в отдельной лекции во втором разделе, и общение, о котором будет подробно рассказано в предлагаемой лекции.Между

4.1. Определение юмора, его виды и функции

4.1. Определение юмора, его виды и функции Юмор нередко становился предметом исследований в социологии, антропологии, психологии и других науках о человеке. Изучение юмора позволяет лучше понять человека и его отношение к себе и окружающему миру. Юмор также тесно связан с

33. Функции и средства общения

33. Функции и средства общения

Функции общения – это роли и задачи, которые выполняет общение в процессе социального бытия человека:1) информационно-коммуникативная функция состоит в обмене информацией между индивидами. Составными элементами общения являются:

Составными элементами общения являются:

3.1. Функции и структура общения

3.1. Функции и структура общения Общение – специфическая форма взаимодействия человека с другими людьми как членами общества; в общении реализуются социальные отношения людей.В общении выделяют три взаимосвязанных стороны: коммуникативная сторона общения состоит в

Основные функции и структура педагогического общения

Основные функции и структура педагогического общения Социально-педагогический смысл труда учителя заключается в содействии психическому развитию ученика, а главным «инструментом» в этом плане выступает его психологическое взаимодействие с ребенком, педагогическое

Определение стиля общения педагога ( по анкете А. А. Леонтьева )

Определение стиля общения педагога ( по анкете А. А. Леонтьева )

Ход выполненияПредлагается проанализировать особенности стиля педагогического общения и оценить степень проявления каждой характеристики в соответствии с предложенной схемой по 7-балльной

А. Леонтьева )

Ход выполненияПредлагается проанализировать особенности стиля педагогического общения и оценить степень проявления каждой характеристики в соответствии с предложенной схемой по 7-балльной

Рис. 1. Функции.

Рис. 1. Функции.

Рис. 1. Функции.

Рис. 1. Функции.

5. Радость интимного общения или общения в компании

5. Радость интимного общения или общения в компании Благодаря упражнениям предыдущих разделов вы усовершенствовали свои физические и интеллектуальные способности, а также смогли свежим взглядом взглянуть на мир, оценив его красоту.Но среда, в которой мы живем, не

НОУ ИНТУИТ | Лекция | Основы общения в сестринском деле

Понятие общения

intuit.ru/2010/edi»>Общение (коммуникация) – сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, включающий обмен информацией, выработку стратегий, восприятие и понимание людьми друг друга.Общение медсестры с пациентом – процесс установления и развития контактов с целью достижения оптимального уровня жизнедеятельности пациентов.

Типы и уровни общения

Типы общения:

- Деловое – содержание и средства определяются интересами дела.

- Ролевое — содержание и средства регламентированы социальной ролью партнеров по общению.

- Личностно-ориентированное – содержание и средства данного вида общения определяются знанием конкретной личности партнера по общению.

- Внутриличностное – мысленное общение человека с самим собой: обдумывание проблемы, анализ ситуации, выработка каких-либо планов, идей.

- Межличностное – общение 2-х или более людей между собой.

- Общественное – общение одного человека с коллективом, большой аудиторией.

Функции общения

- Контактная – установление состояния взаимной готовности к общению.

- Информационная — обмен информацией, сообщениями.

- Побудительная – стимуляция активности партнера.

- Координационная — согласование взаимной деятельности. intuit.ru/2010/edi»> Понимания – адекватное понимание смысла сказанного, действий партнера.

- Эмотивная – обмен эмоциями.

- Установление отношений — межличностных, деловых и производственных.

- Оказание влияния – изменение поведения, знаний, представлений партнера.

Стили общения

- Авторитарный.

- Уступки.

- Компромисса.

- Сотрудничества.

- Избегания.

Элементы эффективного общения

Элементы эффективного общения (предложил амер. исследователь Лассуэлл)

- intuit.ru/2010/edi»> Отправитель – человек, передающий информацию.

- Сообщение – посылаемая информация.

- Канал – способ отправки сообщения: устная речь, неречевые компоненты (выражение лица, глаз, мимика, жесты, поза), в письменном виде.

- Получатель – человек, принимающий сообщение.

- Подтверждение – сигнал, которым получатель дает знать отправителю, что сообщение получено.

Отравитель должен осознанно подготовить информацию. Сообщение должно быть четким, понятным для получателя, полным и лаконичным одновременно. Для передачи должен быть использован правильный канал с учетом возможностей получателя (устная речь, или письменная инструкция и т.д.). Для подтверждения о получении сообщения необходимо задавать конкретные, открытые вопросы.

Психологические типы собеседников

Для каждого пациента медсестра должна найти свой индивидуальный подход. Это делает возможным эффективное профессиональное общение.

1. Доминантный собеседник – настроен прежде всего на влияние и воздействие. Трудно признает свою неправоту, перебивает собеседника, но не дает ему вставить слово. Его желание – оставить впечатление своего превосходства – физического, интеллектуального и т.д..

Медсестре при распознавании данного типа необходимо проявить выдержку, такт, но в определенной ситуации деликатно склонить на свою сторону.

2. Недоминантный собеседник – полная противоположность первому. Достаточно застенчив, чувствует неловкость при обращении с вопросом или просьбой. Деликатный, предупредительный, тактичный. Не позволит перебить собеседника во время беседы, терпеливо переносит попытки перебить себя самого.

Нуждается в определенном поощрении, подбадривании и поддержке со стороны медсестры.

3. Мобильный собеседник – легко переключается с любого вида деятельности на процесс общения. Но также легко может отвлечься от беседы. Речь, как правило, быстрая, живо использует интонации, жесты, мимику.

Медсестра должна подстроиться под темп и ритм данного собеседника, постепенно, мягко замедляя скорость и направляя в нужное русло.

4. Ригидный собеседник – данному типу требуется определенное время, чтобы включиться в беседу. Основателен в общении, слушает внимательно, реагирует вдумчиво. Трудно переключается с одной темы на другую.

Необходимо запастись терпением в общении и не торопить без крайней необходимости.

5. Экстравертивный собеседник – коммуникабелен. При общении внимателен, дружелюбен, не злопамятен. На свое здоровье обращает мало внимания. Имеет большой круг знакомых. Ему легко среди людей.

Экстравертивный собеседник – коммуникабелен. При общении внимателен, дружелюбен, не злопамятен. На свое здоровье обращает мало внимания. Имеет большой круг знакомых. Ему легко среди людей.

Общение медиков с такими людьми обычно не вызывает трудностей. Требуется привлечение внимания к самому себе.

6. Интровертивный собеседник — не склонен к внешним контактам, общению. Имеет узкий круг общения. Обращает внимание на свои чувства, свои ценности. Ему проще общаться с книгами, вещами. Серьезно и ответственно относится к дружбе и любому партнерству.

В общении следует быть особенно корректным и внимательным.

Процесс коммуникации – Communication@Work

Перейти к содержимому

Цели обучения

Изучив этот раздел, вы сможете

- иллюстрирует 5-шаговый процесс коммуникации

- объяснить конечную цель общения

- объясните барьеры для ясного общения

Предварительный тест

Тест доктора Гаффи на слух

Насколько хорошо вы умеете слушать? Эта интерактивная викторина позволяет вам быстро сравнить свое поведение при слушании с поведением, которое обычно считается связанным с исключительно хорошими навыками слушания

.

Введение

Хорошие коммуникативные навыки необходимы для эффективного делового общения. По своей сути, цель коммуникации состоит в том, чтобы передать информацию от одного человека к другому так, чтобы отправитель и получатель понимают сообщение одинаково. Ответственность за четкое сообщение обычно ложится на отправителя. Но получатель также несет ответственность за подтверждение четкого понимания сообщения. Коммуникация – это динамичный и циклический процесс.

Разбивка коммуникационного цикла на части помогает понять обязанности как отправителя, так и получателя сообщения, а также выявить коммуникационные барьеры.

5-этапный процесс коммуникации

Рисунок 2.1: Модель коммуникации Осгуда-Шрамма. Источники: Kisspng, 2018 г.; Веб-редактор 4, 2017 г. Этап 1. Формирование идеи – Процесс коммуникации начинается, когда у отправителя появляется идея, которую нужно сообщить. На идею будут влиять сложные факторы, окружающие отправителя. Отправитель должен начать с прояснения идеи и цели. Чего именно хочет добиться отправитель? Как сообщение может быть воспринято? Знание этой информации повышает шансы на успешное общение

На идею будут влиять сложные факторы, окружающие отправителя. Отправитель должен начать с прояснения идеи и цели. Чего именно хочет добиться отправитель? Как сообщение может быть воспринято? Знание этой информации повышает шансы на успешное общение

Шаг 2: Кодирование сообщения — Идея должна быть закодирована в слова, символы и жесты, которые будут передавать смысл. Поскольку нет двух людей, интерпретирующих информацию совершенно одинаково, отправитель должен тщательно выбирать слова, символы и жесты, которые обычно понимаются, чтобы уменьшить вероятность неправильного понимания. Следовательно, отправитель должен знать о коммуникативных навыках, отношении, навыках, опыте и культуре получателя, чтобы обеспечить четкую коммуникацию.

Шаг 3: Передача сообщения: Выбор носителя для передачи сообщения является следующим шагом в процессе связи. Сообщения могут передаваться в устной, письменной или визуальной форме (см. Таблицу 1). Для четкой связи носитель и сообщение должны соответствовать

.

Таблица 2.1: Средства передачи сообщений

| Устный | Письменный | Визуальный |

| Личное общение | Электронная почта | Рисунки, картины |

| Телефонный разговор | Текст, мгновенное сообщение | Фотографии, графический дизайн |

| Протокол передачи голоса через Интернет (VoIP) | Доклад, статья, очерк | Язык тела (например, зрительный контакт, жесты рук) |

| Радио | Письмо | Графики |

| Подкаст | Памятка | Типы шрифтов |

| Сообщение голосовой почты | Блог | Семафор |

| Домофон | Твитнуть | Архитектура |

Шаг 4: Расшифровка – Когда сообщение достигает получателя, оно должно быть расшифровано до его предполагаемого значения. Следовательно, получатель должен переводить слова, символы и жесты так, как задумал отправитель. Поскольку никакие два человека не могут интерпретировать информацию одинаково, неправильное расшифрование сообщения может привести к непониманию. Успешное декодирование более вероятно, когда получатель создает восприимчивую среду и игнорирует отвлекающие факторы. Получатели предупреждений стремятся понять как вербальные, так и невербальные сигналы, избегают предвзятой оценки сообщения и ожидают извлечения уроков из общения.

Следовательно, получатель должен переводить слова, символы и жесты так, как задумал отправитель. Поскольку никакие два человека не могут интерпретировать информацию одинаково, неправильное расшифрование сообщения может привести к непониманию. Успешное декодирование более вероятно, когда получатель создает восприимчивую среду и игнорирует отвлекающие факторы. Получатели предупреждений стремятся понять как вербальные, так и невербальные сигналы, избегают предвзятой оценки сообщения и ожидают извлечения уроков из общения.

Шаг 5: обратная связь . Жизненно важной частью процесса коммуникации является обратная связь. Обратная связь происходит, когда отправитель и получатель проверяют, правильно ли понято сообщение. Обратная связь является общей ответственностью отправителя и получателя и может быть вербальной или невербальной. Например, отправитель может получить обратную связь, спросив: «У вас есть вопросы?» Отправитель также может улучшить процесс обратной связи, предоставляя только столько информации, сколько может обработать получатель. Получатели могут поощрять четкую коммуникацию, предоставляя четкую, своевременную, описательную и непредвзятую обратную связь. Например, получатель может покачать головой вверх и вниз, чтобы подтвердить «да», у меня есть вопрос.

Получатели могут поощрять четкую коммуникацию, предоставляя четкую, своевременную, описательную и непредвзятую обратную связь. Например, получатель может покачать головой вверх и вниз, чтобы подтвердить «да», у меня есть вопрос.

Видео ниже, Model of Communication (2016), иллюстрирует процесс общения.

Как видите, весь этот процесс легче сделать, чем сказать, потому что вы кодируете невероятные массы данных, чтобы передавать их другим в течение всего дня по нескольким каналам, часто одновременно, и также подвергаетесь постоянному многоканальному потоку информации в каждое из пяти чувств, которые вы расшифровываете, даже не осознавая этого сложного процесса. Вы просто делаете это. Даже когда вы просто разговариваете с кем-то лично, вы передаете не только слова, которые произносите, но и тон голоса, громкость, скорость, выражение лица, зрительный контакт, позу, движения рук, стиль одежды, и т. д. Все такие каналы передают информацию помимо самих слов, которые, если они были извлечены в расшифровку слов на странице или на экране, сообщают относительно мало.

В профессиональных ситуациях, особенно в таких важных, как собеседования при приеме на работу или встречи с клиентами, где ваш успех полностью зависит от того, насколько хорошо вы общаетесь с помощью глагола

и невербальные каналы, чрезвычайно важно, чтобы вы полностью контролировали процесс коммуникации, чтобы представить себя как ориентированного на детали про — человека, которому можно доверять, чтобы выполнить работу идеально.

Ключ на вынос

- Как циклический обмен сообщениями, цель общения состоит в том, чтобы убедиться, что вы перенесли идею из своей головы в чью-то голову, чтобы они поняли вашу идею так, как вы ее поняли.

- Процесс коммуникации состоит из пяти этапов: формирование идеи, кодирование, выбор канала, декодирование и обратная связь.

- Все, что мешает четкому общению, называется шумом.

- Шум может мешать каждому этапу процесса связи.

Упражнения 2.1

1. В приведенной выше таблице 1 представлен лишь неполный список каналов для устных, письменных и визуальных каналов. Расширьте этот список настолько, насколько сможете.

Ссылки

Гаффи, М., Лоури, Д., и Гриффин, Э. (2019). Деловое общение: процесс и продукт (6-е изд.). Торонто, Онтарио: Nelson Education. Получено с http://www.cengage.com/cgi-wadsworth/course_products_wp.pl?fid=M20b&product_isbn_issn=9.780176531393&template=НЕЛЬСОН

FlatGrin. (2016). Модель связи [Видеофайл]. Получено с https://www.youtube.com/watch?v=-HXa320iTPY

Kisspng. (2018, 17 марта). Клип-арт – Два человека разговаривают. Получено с https://www.kisspng.com/png-clip-art-two-people-talking-569998/

Schramm, WL (1954). Процесс и эффекты массовой коммуникации . Шампейн, Иллинойс: U of Illinois P.

Форум молодых предпринимателей. (2016). 1 0 барьеров для эффективного общения [Видео файл]. Получено с https://www.youtube.com/watch?v=slq1nAhZuqE&list=RDCMUCydShVfAub9TSmL1N4BTlGQ&start_radio=1&t=1.

1 0 барьеров для эффективного общения [Видео файл]. Получено с https://www.youtube.com/watch?v=slq1nAhZuqE&list=RDCMUCydShVfAub9TSmL1N4BTlGQ&start_radio=1&t=1.

Веб-редактор 4. (2017, 12 января). Характер активности мозга может связать стресс с сердечными приступами. Ежедневный мессенджер. Получено с https://dailymessenger.com.pk/2017/01/12/a-pattern-of-brain-activity-may-link-stress-to-heart-attacks/

.License

Communication@Work Джордана Смита находится под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International License, если не указано иное.

Поделиться этой книгой

Поделиться в Твиттере

Наука создания понимания

В этой главе ter r рассматриваются традиционные теоретические модели человеческого общения как из дисциплины общения, так и из других областей исследования. Основное внимание уделяется «кодовой модели» , обобщенной модели с изложением традиционной концептуализации того, как человеческое общение работает. После описания этой модели он определяет несколько недостатков этой модели , в первую очередь ряд повседневных ситуаций и переживаний, которые он не может адекватно решить.

После описания этой модели он определяет несколько недостатков этой модели , в первую очередь ряд повседневных ситуаций и переживаний, которые он не может адекватно решить.

Чтобы исследовать, визуализировать и изучать, как работают процессы, ученые часто создают модели. Модели — это, по сути, (упрощенные) представления объекта, процесса или системы, которые отображают соответствующие функциональные или структурные качества (Pavitt, 2010, 2016). То, как работает процесс (человеческого) общения, долгое время вызывало научный и философский интерес, и к нему подходили (с разных точек зрения) ученые из разных дисциплин, включая философию, лингвистику, психологию, образование и общение. Члены каждой дисциплины разработали модели, фокусирующиеся на различных особенностях или аспектах коммуникативного процесса, иногда в определенных контекстах. Таким образом, было предложено множество различных концептуальных моделей человеческого общения и вовлеченных в него подпроцессов.

Модели в области коммуникации

В области коммуникации для описания процесса человеческого общения были предложены три основные категории моделей: линейные, интерактивные и транзакционные модели (например, McCornack, 2010). Если вы проходили вводный курс по общению, вы, вероятно, сталкивались с одной или несколькими из этих моделей.

Линейные модели (например, модели «источник-получатель сообщения») человеческого общения представляют общение как серию действий по перемещению информации от источника к получателю. Одним из ярких примеров этого является случай Шеннона и Уивера (19).49) модель. В этой и других линейных моделях источник упаковывает (т.е. кодирует ) информационное содержание в сообщение, которое может быть передано (которое в этих моделях часто называют сигналом ). Затем источник отправляет это сообщение по каналу получателю. Когда сообщение проходит по каналу, шум , концептуализированный как факторы окружающей среды, которые мешают передаче сообщения, может исказить сообщение или помешать ему достичь места назначения. Предполагая, что сообщение может достичь своего адресата в какой-либо распознаваемой форме, получатель обнаруживает и принимает сообщение (включая любые изменения, внесенные в него шумом во время передачи). Затем получатель распаковывает (т.е. декодирует ) сообщение отправителя обратно в информационное содержание. На этом завершается процесс передачи информации посредством сообщений (или сигналов) от источника к получателю. Как вы могли догадаться, эта модель в значительной степени опирается на телекоммуникации и обработку сигналов в качестве аналогов человеческого общения. Это приводит к ряду недостатков, наиболее очевидным из которых является то, что человеческое общение не происходит в виде единой одномерной передачи. Скорее, как обсуждалось в главе 2, он интерактивен.

Предполагая, что сообщение может достичь своего адресата в какой-либо распознаваемой форме, получатель обнаруживает и принимает сообщение (включая любые изменения, внесенные в него шумом во время передачи). Затем получатель распаковывает (т.е. декодирует ) сообщение отправителя обратно в информационное содержание. На этом завершается процесс передачи информации посредством сообщений (или сигналов) от источника к получателю. Как вы могли догадаться, эта модель в значительной степени опирается на телекоммуникации и обработку сигналов в качестве аналогов человеческого общения. Это приводит к ряду недостатков, наиболее очевидным из которых является то, что человеческое общение не происходит в виде единой одномерной передачи. Скорее, как обсуждалось в главе 2, он интерактивен.

Интерактивные модели человеческого общения представляют человеческое общение как двунаправленный (и потенциально циклический) процесс между источниками и получателями. Одним из ярких примеров этого является модель коммуникации Шрамма (1954). В этой и других интерактивных моделях все еще присутствуют основные процессы и компоненты, описанные в модели линейной коммуникации. Однако присутствуют два новых элемента: во-первых, приемники могут предоставлять 90 161 обратную связь 90 162 источникам (что в конечном итоге может начать новый цикл модели, в котором источник и получатель меняются ролями). Во-вторых, и источник, и приемник имеют области опыта (например, убеждения, отношения, ценности, знания), которые они привносят во взаимодействие. Это может повлиять на то, как люди отправляют и интерпретируют сообщения, и, таким образом, на то, насколько легко люди понимают друг друга. Хотя интерактивные модели лучше учитывают влияние получателя, чем линейные модели, многие утверждают, что они все еще неадекватно признают роль «получателя» в создании значения.

В этой и других интерактивных моделях все еще присутствуют основные процессы и компоненты, описанные в модели линейной коммуникации. Однако присутствуют два новых элемента: во-первых, приемники могут предоставлять 90 161 обратную связь 90 162 источникам (что в конечном итоге может начать новый цикл модели, в котором источник и получатель меняются ролями). Во-вторых, и источник, и приемник имеют области опыта (например, убеждения, отношения, ценности, знания), которые они привносят во взаимодействие. Это может повлиять на то, как люди отправляют и интерпретируют сообщения, и, таким образом, на то, насколько легко люди понимают друг друга. Хотя интерактивные модели лучше учитывают влияние получателя, чем линейные модели, многие утверждают, что они все еще неадекватно признают роль «получателя» в создании значения.

Транзакционные модели человеческого общения были разработаны для решения этих проблем. Одним из ярких примеров этого является модель Вацлавика, Бивина и Джексона (1967). В транзакционных моделях (например, Miller & Steinberg, 1975) коммуникация представлена как сотрудничество по своей сути. Вместо обозначения «источника» и «получателя» эти модели определяют обоих (или всех) взаимодействующих лиц как ответственных за совместное создание смысла. При этом коммуникаторы концептуализируются как взаимозависимые и способные влиять друг на друга на постоянной основе на протяжении всего взаимодействия. Это предлагает принципиально иную концептуализацию коммуникации, чем линейные и интерактивные модели, и более совместимую с подходом обработки сообщений к изучению коммуникации (см. главу 2). Однако, в соответствии с ценностями и приоритетами традиционных коммуникативных исследований, фокус транзакционных моделей (особенно модели Watzlawick et al., 1967) обычно касается социальных и реляционных последствий общения. Хотя они признают, что оба или все коммуникаторы влияют друг на друга и создают смысл вместе, они мало говорят о средствах, с помощью которых это происходит.

В транзакционных моделях (например, Miller & Steinberg, 1975) коммуникация представлена как сотрудничество по своей сути. Вместо обозначения «источника» и «получателя» эти модели определяют обоих (или всех) взаимодействующих лиц как ответственных за совместное создание смысла. При этом коммуникаторы концептуализируются как взаимозависимые и способные влиять друг на друга на постоянной основе на протяжении всего взаимодействия. Это предлагает принципиально иную концептуализацию коммуникации, чем линейные и интерактивные модели, и более совместимую с подходом обработки сообщений к изучению коммуникации (см. главу 2). Однако, в соответствии с ценностями и приоритетами традиционных коммуникативных исследований, фокус транзакционных моделей (особенно модели Watzlawick et al., 1967) обычно касается социальных и реляционных последствий общения. Хотя они признают, что оба или все коммуникаторы влияют друг на друга и создают смысл вместе, они мало говорят о средствах, с помощью которых это происходит. Эти модели не являются подробными функциональными представлениями процесса человеческого общения, они более эвристичны и абстрактны по своей природе. Как таковые, транзакционные модели на самом деле не дают достаточного представления о том, как люди создают взаимопонимание во взаимодействии — то, что они это делают, по существу воспринимается как данность, а не разъясняется.

Эти модели не являются подробными функциональными представлениями процесса человеческого общения, они более эвристичны и абстрактны по своей природе. Как таковые, транзакционные модели на самом деле не дают достаточного представления о том, как люди создают взаимопонимание во взаимодействии — то, что они это делают, по существу воспринимается как данность, а не разъясняется.

В этом тексте наша цель — изучить, как люди создают взаимопонимание при взаимодействии. В какой-то степени эти модели дают представление о том, как это может происходить. В совокупности они определяют ключевые компоненты коммуникации как процесса: 90 161 людей 90 162 (обозначенных либо как источники/получатели, либо как коммуникаторы), 90 161 ментальная среда 90 162 (ср. «поля опыта») этих сущностей, 90 161 сообщения 90 162, некоторая форма передачи сообщения и обмена информацией или создание смысла как результат. Однако, как и традиционные определения общения, рассмотренные в главе 2, эти модели на самом деле не дают представления о том, как люди создают смысл или взаимопонимание. Несмотря на то, что они излагают серию событий, которые (теоретически) составляют коммуникацию, ученые используют эти модели, как правило, сосредотачиваясь на результатах, а не на функциональных деталях коммуникативных процессов. Как отмечалось в самом начале, это, вероятно, является результатом исторической направленности коммуникативной дисциплины на влияние, а не на понимание, как на основной интересующий ее результат.

Несмотря на то, что они излагают серию событий, которые (теоретически) составляют коммуникацию, ученые используют эти модели, как правило, сосредотачиваясь на результатах, а не на функциональных деталях коммуникативных процессов. Как отмечалось в самом начале, это, вероятно, является результатом исторической направленности коммуникативной дисциплины на влияние, а не на понимание, как на основной интересующий ее результат.

В других дисциплинах, таких как лингвистика, психология и образование, были предприняты более целенаправленные и согласованные усилия по моделированию процессов осмысления и/или понимания сообщений. Ученые в области лингвистики обычно подходили к этому вопросу с упором на понимание языка (т. ). (Важным исключением из этого являются исследования в области прагматики, которые фокусируются на том, как люди взаимодействуют и создают смысл в контексте. Выдающиеся ученые в области прагматики утверждали, что необходимо подходить к этой теме иначе, чем в других дисциплинах лингвистики, и мы еще вернемся к ней. к этому моменту позже). Ученые в области психологии обычно подходили к этому вопросу с упором на когнитивные процессы, связанные с пониманием, такие как внимание; восприятие; и кодирование памяти, хранение и вызов. Ученые в области образования, как правило, подходили к этому вопросу с интересом к чтению и, следовательно, к пониманию текста, часто мотивированным необходимостью диагностировать и устранять трудности с чтением, а также с аспектами развития этого процесса (поскольку он связан с созданием соответствующих возрасту материалов). ).

к этому моменту позже). Ученые в области психологии обычно подходили к этому вопросу с упором на когнитивные процессы, связанные с пониманием, такие как внимание; восприятие; и кодирование памяти, хранение и вызов. Ученые в области образования, как правило, подходили к этому вопросу с интересом к чтению и, следовательно, к пониманию текста, часто мотивированным необходимостью диагностировать и устранять трудности с чтением, а также с аспектами развития этого процесса (поскольку он связан с созданием соответствующих возрасту материалов). ).

Модель кода

Хотя модели, разработанные этими учеными, различаются в деталях, многие из них имеют общий набор неявных предположений о функционировании коммуникации. (Эти предположения разделяют линейная и интерактивная модели коммуникации, описанные выше). В обобщенном виде эта концептуализация процесса человеческого общения обозначается как cod e model (Sperber & Wilson, 1986; Scott-Phillips, 2015).

Основная логика этой модели заключается в том, что мысленные представления не могут на самом деле путешествовать во времени и пространстве, потому что они являются концептуальными абстракциями (т. е. мыслями, идеями, состояниями мемов) и не имеют физической формы. Однако если их превратить во что-то, имеющее физическую форму, то это 9Сигнал 0161 (т. е. набор физических стимулов, обозначающих мысленное представление интереса) может путешествовать в пространстве и времени. Если сущность может преобразовать физический сигнал обратно в концептуальную абстракцию по месту назначения, то это позволяет мыслям или идеям «путешествовать». Чтобы иметь возможность надежно преобразовывать или переводить мысленные представления в сигналы, а сигналы в мысленные представления, требуются коды , то есть системы, которые надежно связывают стимулы (сигналы) с мем-состояниями (мысленными представлениями).

е. мыслями, идеями, состояниями мемов) и не имеют физической формы. Однако если их превратить во что-то, имеющее физическую форму, то это 9Сигнал 0161 (т. е. набор физических стимулов, обозначающих мысленное представление интереса) может путешествовать в пространстве и времени. Если сущность может преобразовать физический сигнал обратно в концептуальную абстракцию по месту назначения, то это позволяет мыслям или идеям «путешествовать». Чтобы иметь возможность надежно преобразовывать или переводить мысленные представления в сигналы, а сигналы в мысленные представления, требуются коды , то есть системы, которые надежно связывают стимулы (сигналы) с мем-состояниями (мысленными представлениями).

В соответствии с кодовой моделью связь происходит посредством кодирования и декодирования сообщений, которые функционируют как сигналы. В этом процессе источник (или отправитель) преобразует состояние мема (т. е. мысль, идею) в сообщение (т. е. набор стимулов; сигнал) с помощью кода. Это кодировка . Затем это сообщение или сигнал передается через какой-либо носитель из точки А в точку Б через пространство и/или время. В процессе передачи сигнал может быть искажен, нарушен или иным образом изменен, а это означает, что набор стимулов, которые «прибывают» в пункт назначения, может не быть идентичным тому, что было «отправлено» из источника. Предполагая, что приходит какой-то сигнал, цель (или получатель) преобразует сообщение обратно в состояние мема, используя тот же код, который изначально использовал отправитель. это расшифровка . Если этот процесс успешен, то цель окажется в том же состоянии мема или ментальном представлении (как концептуальной абстракции), которое было у источника в начале процесса. Другими словами, мысленное представление одного человека будет эффективно «путешествовать» из одной точки в другую.

Это кодировка . Затем это сообщение или сигнал передается через какой-либо носитель из точки А в точку Б через пространство и/или время. В процессе передачи сигнал может быть искажен, нарушен или иным образом изменен, а это означает, что набор стимулов, которые «прибывают» в пункт назначения, может не быть идентичным тому, что было «отправлено» из источника. Предполагая, что приходит какой-то сигнал, цель (или получатель) преобразует сообщение обратно в состояние мема, используя тот же код, который изначально использовал отправитель. это расшифровка . Если этот процесс успешен, то цель окажется в том же состоянии мема или ментальном представлении (как концептуальной абстракции), которое было у источника в начале процесса. Другими словами, мысленное представление одного человека будет эффективно «путешествовать» из одной точки в другую.

Модель кода подразумевает несколько важных допущений.

- Во-первых, как следует из названия, эта модель рассматривает коды как необходимые средства коммуникации.

В модели кода коды — это средства, с помощью которых состояния мема (как абстракции) могут быть преобразованы в сообщения и из них.

В модели кода коды — это средства, с помощью которых состояния мема (как абстракции) могут быть преобразованы в сообщения и из них. - Во-вторых, и как следует из этого, эта модель опирается на применение систематических ассоциаций в качестве основного механизма, с помощью которого происходит коммуникация (т. е. использование «записей» в кодовой книге: соединяющих пар мем-состояний и стимулов).

- Это приводит нас к третьему предположению: ключевым навыком или способностью, необходимой для общения, является представление и применение ассоциаций. Любой объект, который может надежно ассоциировать стимулы (т. е. сообщения или сигналы) с соответствующими состояниями мемов (т. е. ментальными представлениями) в соответствии с набором четко определенных правил (т. е. кода, который связывает их вместе), должен иметь возможность эффективно общаться.

- Соответственно, «смысл» сообщения — то есть представляемое им информационное содержание — является относительно стабильным и фиксированным: форма и значение сообщения должны быть четко и надежно связаны (посредством кода) и как таковые могут рассматриваться как свойство сообщения (как набор стимулов, действующих как сигнал).

Последнее неявное предположение модели кода состоит в том, что отправители и получатели выполняют свои соответствующие операции — кодирование и декодирование — независимо друг от друга. Поскольку коды представляют собой устоявшиеся системы, состоящие из надежных пар стимулов и мем-состояний, нет реальной необходимости в их совместной работе, если они оба знают используемый код. Как следствие этого, нет теоретической проблемы с тем, чтобы исследователи сосредотачивались на одном человеке или роли (то есть отправителе или получателе) в то время, когда изучают коммуникативные процессы. Таким образом, эта модель позволяет и в какой-то степени поощряет рассматривать индивида как первичную единицу анализа в исследованиях (дальнейшее обсуждение этого вопроса см. в главе 2).

Исследование с использованием модели кода

Модель кода была и остается во многих академических областях доминирующим концептуальным подходом к изучению коммуникации. В результате его утверждения и предположения легли в основу большого объема исследований в различных дисциплинах. В частности, акцент модели кода на , кодирующем , и , декодирующем , побудил исследователей сосредоточиться на механике этих процессов и задействованных в них механизмах. Исследователи, интересующиеся кодированием, изучали такие темы, как процессы воспроизведения речи; большая часть этой работы относится к психологическим наукам и, в некоторой степени, к коммуникативным наукам и расстройствам. Исследования и теоретизирование построения сообщений и дизайна аудитории — это области изучения, которые обращаются к кодированию на более абстрактном уровне, хотя исследователи в этих областях не обязательно позиционируют свою работу как кодирование как таковое. Исследователи, заинтересованные в декодировании, обычно изучают процессы понимания в различных областях. Модели понимания текста (например, Kintsch & Van Dijk, 1978), понимание дискурса (например, Graesser, Millis, & Zwaan, 1997) и понимание прочитанного (например, Lorch & van den Broek, 1997) — вот лишь несколько примеров такого рода предметно-ориентированной работы.

В частности, акцент модели кода на , кодирующем , и , декодирующем , побудил исследователей сосредоточиться на механике этих процессов и задействованных в них механизмах. Исследователи, интересующиеся кодированием, изучали такие темы, как процессы воспроизведения речи; большая часть этой работы относится к психологическим наукам и, в некоторой степени, к коммуникативным наукам и расстройствам. Исследования и теоретизирование построения сообщений и дизайна аудитории — это области изучения, которые обращаются к кодированию на более абстрактном уровне, хотя исследователи в этих областях не обязательно позиционируют свою работу как кодирование как таковое. Исследователи, заинтересованные в декодировании, обычно изучают процессы понимания в различных областях. Модели понимания текста (например, Kintsch & Van Dijk, 1978), понимание дискурса (например, Graesser, Millis, & Zwaan, 1997) и понимание прочитанного (например, Lorch & van den Broek, 1997) — вот лишь несколько примеров такого рода предметно-ориентированной работы. Все эти исследования, как теоретические, так и эмпирические, построены на основе модели кода и могут рассматриваться как прямой результат концептуализации коммуникации как процесса кодирования, передачи и декодирования сообщений.

Все эти исследования, как теоретические, так и эмпирические, построены на основе модели кода и могут рассматриваться как прямой результат концептуализации коммуникации как процесса кодирования, передачи и декодирования сообщений.

Критика модели кода

Как и любая теоретическая модель, модель кода имеет как сильные, так и слабые стороны. Во-первых, давайте рассмотрим его сильные стороны. Как можно предположить из его широкого использования в науке и исследованиях, у него явно есть что предложить тем, кто заинтересован в объяснении того, как работает коммуникация. Во-первых, и, возможно, в первую очередь, модель кода действительно описывает наблюдаемые явления, связанные с коммуникацией, разумным и полезным способом. В этой модели, кажется, лицо валидно : то есть оно «выглядит» правильно, когда мы рассматриваем его вместе с нашим повседневным опытом (особенно тем, который связан с вербальным общением). Таким образом, модель интуитивно привлекательна. Как только что говорилось, он также лег в основу большого объема научных работ, что означает, что он был полезным ресурсом для многих людей, изучающих коммуникативные феномены.

Кроме того, модель кода получила некоторую эмпирическую поддержку. Многие из упомянутых выше предметно-ориентированных моделей, фокусирующихся на процессах кодирования и декодирования, были проверены, усовершенствованы и подтверждены многочисленными исследованиями. Эти модели также могут быть весьма полезными, помогая людям распознавать, где возникают проблемы с общением или пониманием. Например, модели понимания прочитанного обеспечивают набор умственных «шагов» и соответствующих навыков, связанных с декодированием письменных текстов. Эти шаги могут быть использованы для диагностики того, где возникают трудности с чтением, поскольку они направляют внимание исследователей (или преподавателей) на ключевые переменные в процессе понимания прочитанного (например, понимание слов в сравнении с объединением слов в предложения и соотнесением содержания прочитанного). предложения друг к другу). Точно так же эти модели могут также служить основой для разработки образовательных программ и мероприятий по устранению недостатков и/или улучшению навыков, необходимых для успешного чтения (и декодирования в более общем плане).

Однако ученые также указали на ряд проблем или недостатков модели кода. Что наиболее важно, ее критики утверждают, что модель кода не может полностью объяснить большую часть повседневного общения, особенно межличностные взаимодействия лицом к лицу. Хотя модель легко описывает и объясняет, как человек интерпретировал бы буквальное утверждение (например, «Здесь холодно» означает «Температура в этом месте низкая»), она не так хорошо объясняет, как люди успешно создают понимать и делиться смыслом, используя небуквальные или косвенные утверждения (например, «Здесь холодно» означает «Пожалуйста, закройте окно»). Если основным средством, с помощью которого люди обмениваются смыслом, является код, то есть система, которая сочетает в себе стимулы и мемы, то трудно объяснить, как людям удается успешно декодировать небуквальные или косвенные сообщения, поскольку их предполагаемое значение напрямую не связано. соответствуют тому, что «закодировано» в словах, которые используют говорящие.

Многие ученые пытались решить эту проблему в рамках парадигмы модели кода. Например, некоторые предполагают, что мы понимаем метафоры, которые являются одним из типов небуквальных утверждений, сначала обрабатывая буквальное значение, а затем ища альтернативу, когда буквальное значение не соответствует контексту (например, Clark & Lucy, 1975). ). Однако другие исследователи и их эмпирические данные поставили под сомнение эту модель понимания метафор (например, Gildea & Glucksberg, 19).82). Эти исследователи предполагают, что люди могут и действительно получают доступ к значению метафоры напрямую, часто с помощью контекста, который делает определенные концепции или идеи более или менее заметными (то есть легкодоступными в нашем сознании). Такого рода объяснение обработки по-прежнему можно рассматривать как совместимое с моделью кода: можно утверждать, что к отдельным «элементам кода» обращаются по-разному в разных контекстах, или что разные «правила» или ассоциации систематически применяются для различения буквальных и небуквальное употребление. Однако тот факт, что для создания жизнеспособного объяснения требуются эти дополнительные изгибы и повороты, показывает, что эти ситуации на самом деле не вписываются четко или удобно в рамки модели кода.

Например, некоторые предполагают, что мы понимаем метафоры, которые являются одним из типов небуквальных утверждений, сначала обрабатывая буквальное значение, а затем ища альтернативу, когда буквальное значение не соответствует контексту (например, Clark & Lucy, 1975). ). Однако другие исследователи и их эмпирические данные поставили под сомнение эту модель понимания метафор (например, Gildea & Glucksberg, 19).82). Эти исследователи предполагают, что люди могут и действительно получают доступ к значению метафоры напрямую, часто с помощью контекста, который делает определенные концепции или идеи более или менее заметными (то есть легкодоступными в нашем сознании). Такого рода объяснение обработки по-прежнему можно рассматривать как совместимое с моделью кода: можно утверждать, что к отдельным «элементам кода» обращаются по-разному в разных контекстах, или что разные «правила» или ассоциации систематически применяются для различения буквальных и небуквальное употребление. Однако тот факт, что для создания жизнеспособного объяснения требуются эти дополнительные изгибы и повороты, показывает, что эти ситуации на самом деле не вписываются четко или удобно в рамки модели кода.

Аналогичные проблемы возникают, когда мы пытаемся объяснить ситуации, когда люди успешно общаются, используя неоднозначные стимулы, то есть стимулы, которые не обязательно имеют четко очерченные мемы или связанные с ними мем-состояния. Невербальные стимулы (например, общие взгляды, вздохи, жесты) часто попадают в эту категорию: одно и то же выражение или действие может иметь множество различных значений — настолько много, что сам стимул не обязательно имеет четкое «определение» или запись. в кодовой книге. На самом деле такое общение происходит довольно часто в нашей повседневной жизни, но модель кода с трудом объясняет, как людям удается понимать друг друга в таких обстоятельствах.

Еще одна ситуация, которую модель кода с трудом объясняет, — это то, как люди взаимодействуют, когда у них нет общего кода. Рассмотрим, например, ситуацию, когда два человека, не говорящие на одном языке, пытаются общаться. (Если вы когда-либо путешествовали в страну или регион, где вы не говорили на местном языке, возможно, вы сами сталкивались с этим). Хотя изначально у них нет кода, на который можно положиться — который, в соответствии с моделью кода, необходим для общения, — они часто способны достичь взаимопонимания, достаточного для их целей. Как люди справляются с этим? В некоторых случаях взаимодействующие лица могут переключаться со своего кода «по умолчанию» (например, родного языка) на другой код, который используется их собеседником (например, второй или иностранный язык; использование кинетического кода, такого как обычные жесты). Например, кто-то, кто говорит по-японски (но не по-тагальски), и кто-то, кто говорит по-тагальски (но не по-японски), может разговаривать на английском, если они оба знают английский (как второй язык). Благодаря этой настройке они могут создать ситуацию, в которой общий или общий код становится доступным. Однако такая корректировка возможна не всегда. Когда это не так, люди часто используют неоднозначные невербальные стимулы (например, жесты, мимику, указывание на предметы), чтобы попытаться выразить свои мысли и поделиться ими с другими.

Хотя изначально у них нет кода, на который можно положиться — который, в соответствии с моделью кода, необходим для общения, — они часто способны достичь взаимопонимания, достаточного для их целей. Как люди справляются с этим? В некоторых случаях взаимодействующие лица могут переключаться со своего кода «по умолчанию» (например, родного языка) на другой код, который используется их собеседником (например, второй или иностранный язык; использование кинетического кода, такого как обычные жесты). Например, кто-то, кто говорит по-японски (но не по-тагальски), и кто-то, кто говорит по-тагальски (но не по-японски), может разговаривать на английском, если они оба знают английский (как второй язык). Благодаря этой настройке они могут создать ситуацию, в которой общий или общий код становится доступным. Однако такая корректировка возможна не всегда. Когда это не так, люди часто используют неоднозначные невербальные стимулы (например, жесты, мимику, указывание на предметы), чтобы попытаться выразить свои мысли и поделиться ими с другими. Затем это возвращает нас к сценарию, который мы рассмотрели в предыдущем абзаце, — общению с использованием неоднозначных стимулов, — что иногда возможно, но обычно нелегко объяснить с точки зрения модели кода.

Затем это возвращает нас к сценарию, который мы рассмотрели в предыдущем абзаце, — общению с использованием неоднозначных стимулов, — что иногда возможно, но обычно нелегко объяснить с точки зрения модели кода.

Последнее, связанное с этим замечание по поводу модели кода заключается в том, что она не может адекватно объяснить ситуации, когда люди используют мгновенные соглашения или импровизируют для общения. Мгновенные соглашения — это коммуникативные практики (установленные путем использования), которые генерируются «на месте» во время взаимодействия (Misyak, Noguchi & Chater, 2016). Поскольку они не формализованы и не устанавливаются перед взаимодействием, ассоциации между мемами и стимулами в таких соглашениях обычно гибки: один и тот же стимул может использоваться для обозначения одного или нескольких разных мемов как внутри разговоров, так и между ними. Например, махание рукой определенным образом может использоваться для обозначения «достаточно, остановитесь» в одном случае; позже в разговоре то же самое движение может быть использовано для обозначения «давай, добавь еще». В исследовании, проведенном Мисяком и его коллегами (2016), исследователи разработали игру, в которой игроки должны были работать вместе, чтобы открывать коробки с наградами и избегать открытия коробок с наказаниями. Один игрок знал, что в каждой коробке, но не мог их открыть; у другого игрока был цифровой инструмент для открытия коробок, но он не знал, что в каждой коробке. В зависимости от доступных для общения ресурсов и конфигурации наград и штрафов в ящиках в разных раундах наблюдались игроки с помощью тот же сигнал (например, размещение цифрового жетона на ящике), чтобы указать (а) «открыть этот ящик» и (б) «не открывать этот ящик».

В исследовании, проведенном Мисяком и его коллегами (2016), исследователи разработали игру, в которой игроки должны были работать вместе, чтобы открывать коробки с наградами и избегать открытия коробок с наказаниями. Один игрок знал, что в каждой коробке, но не мог их открыть; у другого игрока был цифровой инструмент для открытия коробок, но он не знал, что в каждой коробке. В зависимости от доступных для общения ресурсов и конфигурации наград и штрафов в ящиках в разных раундах наблюдались игроки с помощью тот же сигнал (например, размещение цифрового жетона на ящике), чтобы указать (а) «открыть этот ящик» и (б) «не открывать этот ящик».

Такое коммуникативное поведение очень трудно объяснить с помощью модели кода, которая опирается на устойчивые ассоциации между мемами и стимулами, чтобы объяснить, как смысл передается через сообщения. В самом деле, код, в котором один и тот же знак (например, взмах рукой) может обозначать два противоположных значения (например, и — «да» и «нет»), не очень полезен или полезен для общения, если этот код является единственным. означает, что мы должны создать взаимопонимание с другим человеком. То, что люди используют мгновенные соглашения (а также используют более устоявшиеся соглашения новыми и гибкими способами), чтобы поделиться смыслом, и что они делают это успешно, предполагает, что человеческое общение должно быть чем-то большим, чем говорит нам модель кода.

означает, что мы должны создать взаимопонимание с другим человеком. То, что люди используют мгновенные соглашения (а также используют более устоявшиеся соглашения новыми и гибкими способами), чтобы поделиться смыслом, и что они делают это успешно, предполагает, что человеческое общение должно быть чем-то большим, чем говорит нам модель кода.

Когда мы рассматриваем сильные и слабые стороны модели кода, мы можем увидеть некоторые закономерности. Во-первых, как следует из названия, модель кода «работает» лучше всего, когда существует установленный общий код, используемый всеми коммуникаторами, и этот код имеет относительно жесткий синтаксис. Во-вторых, эта модель также лучше всего подходит для прямых и/или буквальных утверждений, поскольку их можно кодировать и декодировать с минимальной неоднозначностью. Эти качества обычно характеризуют то, что ученые-когнитивисты и специалисты по информатике называют «хорошо поставленными проблемами»: задачи или ситуации, которые имеют четкий «правильный» ответ, к которому можно прийти, систематически применяя наборы правил. Однако модель кода не работает в ситуациях, когда нет общедоступного установленного кода; стимулы неоднозначны; сигналы импровизируются; или синтаксис менее жесткий и все более вероятностный. Эти качества обычно характеризуют так называемые «некорректные задачи», то есть задачи, не имеющие четкого «правильного» ответа, который можно определить или вычислить, используя наборы заранее определенных правил. Короче говоря, модель кода работает достаточно хорошо для корректно поставленных (коммуникативных) задач, но не для некорректно поставленных задач.

Однако модель кода не работает в ситуациях, когда нет общедоступного установленного кода; стимулы неоднозначны; сигналы импровизируются; или синтаксис менее жесткий и все более вероятностный. Эти качества обычно характеризуют так называемые «некорректные задачи», то есть задачи, не имеющие четкого «правильного» ответа, который можно определить или вычислить, используя наборы заранее определенных правил. Короче говоря, модель кода работает достаточно хорошо для корректно поставленных (коммуникативных) задач, но не для некорректно поставленных задач.

Подумав об этом таким образом, мы можем увидеть, что модель кода не обязательно неверна или неточна, но она неполна как модель человеческого общения: она способна рассказать нам, как все работает в подмножестве ситуаций. К лучшему это или к худшему, большая часть человеческого общения представляет собой скорее некорректно поставленную проблему, чем правильно поставленную. Таким образом, процессы, изложенные в модели кода, необходимо либо дополнить, либо пересмотреть, чтобы иметь возможность получить «полную» историю, то есть иметь возможность описывать и объяснять широкий спектр ситуаций и переживаний, составляющих человеческое общение. .

.

Ссылки

Clark, H.H., & Lucy, P. (1975). Понимание того, что имеется в виду из того, что сказано: исследование просьб, переданных в разговоре. Журнал вербального обучения и вербального поведения, 21 , 85–98.

Гильдеа, П., и Глюксберг, С. (1982). О понимании метафоры: роль контекста. Журнал вербального обучения и вербального поведения, 22 , 577–590.

Глюксберг С. и Кейсар Б. (1990). Понимание метафорических сравнений: за пределами сходства. Психологический обзор, 97 , 3–18.

Graesser, A.C., Millis, K.K., & Zwaan, R.A. (1997). Понимание дискурса. Ежегодный обзор психологии, 48, 163–189.

Кинч, В., и Ван Дейк, Т.А. (1978). К модели понимания и производства текста. Psychological Review, 85 (5), 363.

Лорх, Р.Ф., младший, и ван ден Брук, П. (1997). Понимание понимания прочитанного: текущий и будущий вклад когнитивной науки. Современная педагогическая психология, 22 (2), 213–246.