Контрольная работа: Контрольная: Психология общения: роль восприятия в процессе общения

Тема: Психология общения: роль восприятия в процессе общения

Раздел: Бесплатные рефераты по деловому общению

Тип: Контрольная работа | Размер: 113.35K | Скачано: 115 | Добавлен 19.04.11 в 17:37 | Рейтинг: +3 | Еще Контрольные работы

Вуз: ВЗФЭИ

Год и город: Ярославль 2010

План работы

Понятие, виды и функции общения 3

Роль восприятия в процессе общения. ошибки восприятия. 7

Практическое задание 13

Список литературы 14

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ФУНКЦИИ ОБЩЕНИЯ

В психологии общение определяется как взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними информацией познавательного или аффективно-оценочного (т.е. эмоционально-оценочного) характера.

Виды общения:

В зависимости от используемой техники общения и общения его целей можно выделить следующие виды:

1.

2. Формально-ролевое общение, в котором регламентированы и содержание, и средства общения социальными ролями партнеров по общению: врач и пациент, милиционер и нарушитель правил дорожного движения, контролер и пассажиры автобуса и т.д.

3. Светское общение, определяемое формальной вежливостью. Его особенность состоит в том, что люди фактически не общаются, говорят не то, что думают, а то, что положено говорить в подобных случаях.

4. Манипулятивное общение, направленное на получение односторонней выгоды от собеседования с использованием манипулятивной техники воздействия на партнера по общению (лесть, обман, демонстрация силы, демонстрация слабости, демонстрация доброты, «пускание пыли в глаза», запугивание и т.п.) в зависимости от особенностей личности собеседника.

5. Духовное межличностное общение между людьми, при котором раскрываются глубинные структуры личности. Духовное общение характеризуется взаимопониманием между людьми, а в егооснове лежит доверие к личности собеседника.

6.

Психология делового общения

Все многообразие видов общения можно разделить на две большие группы: формальное общение (ролевое) и неформальное общение (личностное). С этой точки зрения деловое общение можно назвать личностно-ролевым. Формальное (ролевое) общение, определяемое служебными и социальными статусами людей, и неформальное (личностное), определяемое их личностными статусами и личными целями, переплетаются и могут переходить одно в другое.

С этой точки зрения деловое общение можно назвать личностно-ролевым. Формальное (ролевое) общение, определяемое служебными и социальными статусами людей, и неформальное (личностное), определяемое их личностными статусами и личными целями, переплетаются и могут переходить одно в другое.

Общение — сложный многогранный процесс, включающий формирование определенных образцов и моделей поведения;

• взаимодействие людей;

• взаимное влияние людей друг на друга;

• обмен информацией;

• формирование отношений между людьми;

• взаимное переживание и понимание людьми друг друга;

• формирование образа внутреннего «Я» человека.

Содержание делового общения — социально-значимая совместная деятельность людей, которая предполагает согласованность действий, понимание и принятие каждым ее участником целей, задач и специфики этой деятельности, своей роли и своих возможностей по ее реализации.

‘ См.: Психологический словарь. — М.: Педагогика-Пресс, 1999. — С. 232.

— С. 232.

См.: Столяренко Л.Д. Основы психологии. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. —С. 634-635.

Цель делового общения — организация и оптимизация определенного вида совместной предметной деятельности.

Особенности делового общения

. партнер в деловом общении всегда выступает как личность, значимая для субъекта;

. общающихся людей отличает хорошее взаимопонимание в вопросах дела;

. основная задача делового общения — продуктивное сотрудничество.

Функции общения

Под функциями общения понимают те роли и задачи, которые выполняет общение в процессе социального бытия человека.

Функции общения многообразны и существуют различные основания для их классификации.

Одно из общепринятых оснований классификации — выделение в общении трех взаимосвязанных сторон или характеристик:

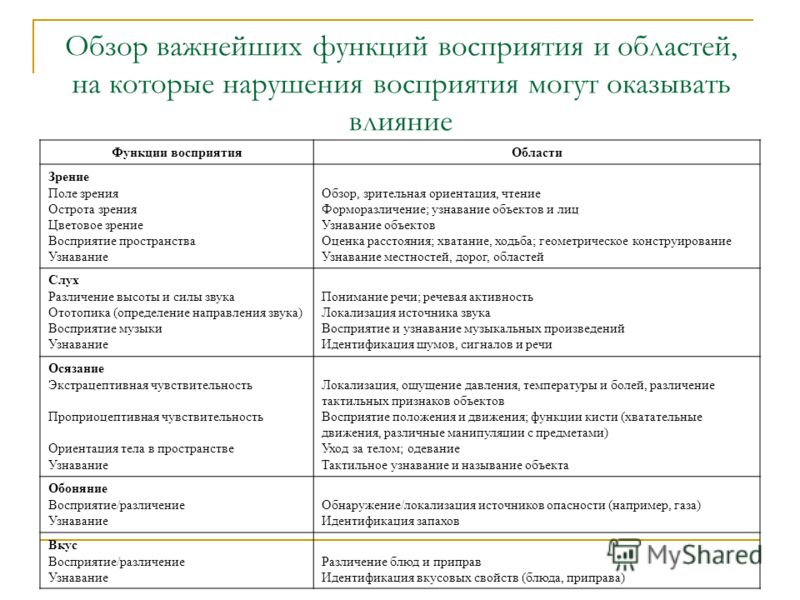

• перцептивной — процесса восприятия и понимания людьми друг друга в процессе общения;

• информационной — процесса обмена информацией;

• интерактивной — процесса взаимодействия людей в общении.

1.Перцептивная функция, в основе которой лежит восприятие и понимание другого человека, в том числе партнера по общению, направлена на регуляцию эмоциональной сферы психики человека, поскольку общение является важнейшей детерминантом эмоциональных состояний человека. Весь спектр специфически человеческих эмоций возникает и развивается в условиях общения людей — происходит либо сближение эмоциональных состояний, либо их поляризация, взаимное усиление или ослабление.

2. Коммуникативная функция общения заключается в любом виде обмена информацией между взаимодействующими индивидами. Обмен информацией в человеческом общении имеет свою специфику: осуществляется между двумя индивидами, каждый из которых является активным субъектом; он обязательно предполагает взаимодействие мыслей, чувств и поведения партнеров.

3. Интерактивная функция общения заключается в регуляции поведения и непосредственной организации совместной деятельности людей в процессе их взаимодействия. В этом процессе человек может воздействовать на мотивы, цели, программы, принятие решений, на выполнение и контроль действий, т.е. на все составляющие деятельности своего партнера, включая взаимную стимуляцию и коррекцию поведения.

В этом процессе человек может воздействовать на мотивы, цели, программы, принятие решений, на выполнение и контроль действий, т.е. на все составляющие деятельности своего партнера, включая взаимную стимуляцию и коррекцию поведения.

РОЛЬ ВОСПРИЯТИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ. ОШИБКИ ВОСПРИЯТИЯ.

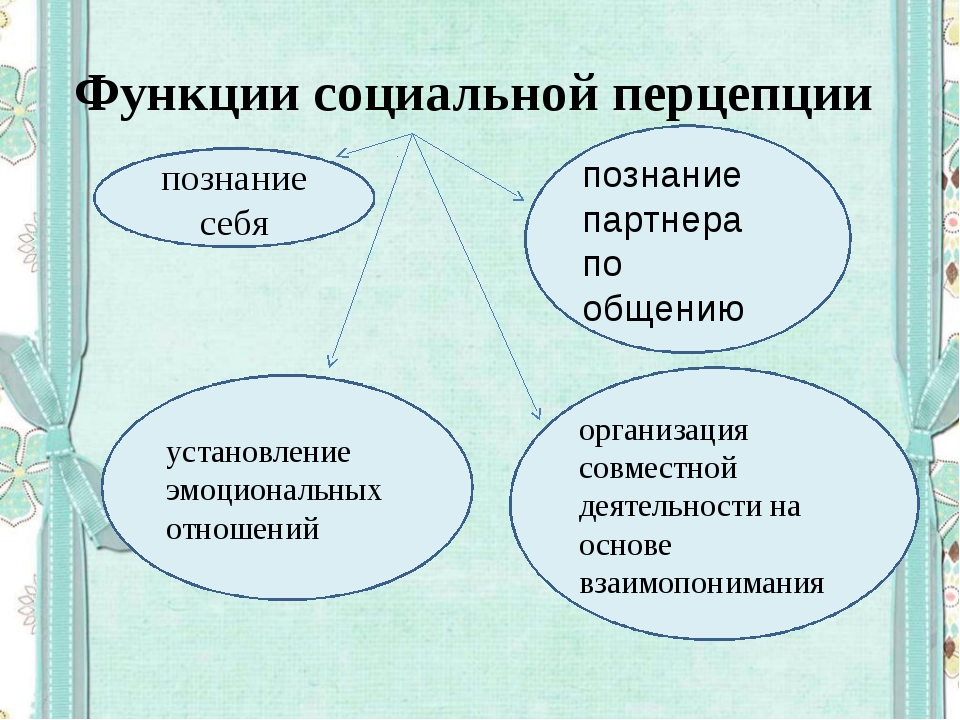

Проблема восприятия достаточно хорошо разработана в социальной психологии. Термин социальная перцепция, т.е. социальное восприятие, впервые был введен американским психологом Дж. Брунером. Назвав восприятие «социальным», он обратил внимание на то, что, несмотря на все индивидуальные различия, существуют какие-то общие, вырабатываемые в общении, в совместной жизни социально-психологические механизмы восприятия. Брунер провел целую серию экспериментов по изучению восприятия и показал, что восприятие как предметов, так и других людей зависит не только от индивидуально-личностных, но и от социокультурных факторов. Социальная значимость или незначимость объекта может восприниматься неадекватно. Так, к примеру, дети из бедных семей воспринимали размеры монеток больше их реальных размеров, а дети из богатых семей — наоборот, меньше.

Так, к примеру, дети из бедных семей воспринимали размеры монеток больше их реальных размеров, а дети из богатых семей — наоборот, меньше.

Общение определяется тем представлением о партнере, которое складывается в восприятии. Под восприятием в психологии общения понимается целостный образ другого человека, формирующийся на основе оценки его внешнего вида и поведения, а также понимания партнера по общению.

В процессе общения приходится взаимодействовать с людьми, которых видишь впервые, и с людьми, которые уже достаточно хорошо знакомы.

Психологические исследования показали, что в основе восприятия не знакомых ранее людей и людей, с которыми уже имеется определенный опыт общения, лежат разные психологические механизмы. В первом случае восприятие осуществляется на основе психологических механизмов межгруппового общения, во втором — механизмов межличностного общения.

К психологическим механизмам восприятия в межгрупповом общении относят процесс социальной стереотипизации, суть которого заключается в том, что образ другого человека строится на базе тех или иных типовых схем.

социальной группы.

Разные социальные группы, взаимодействуя между собой, вырабатывают определенные социальные стереотипы. Наиболее известны этнические или национальные стереотипы — представления о членах одних национальных групп с точки зрения других. Например, стереотипные представления о вежливости англичан, легкомысленности французов или о загадочности славянской души. Формирование образа другого человека осуществляется тоже

путем стереотипизации. Вопрос о том, насколько точным является первое впечатление, совсем не прост.

С одной стороны, почти каждый взрослый человек, имеющий опыт общения, способен по внешности человека, его одежде, манере говорить и поведению достаточно точно определить многие его социально-психологические характеристики: некоторые психологические особенности, возраст, социальный слой, примерную профессию.

ствует тот или иной процент ошибок. И чем менее нейтральны отношения, чем больше люди заинтересованы друг в друге, тем больше вероятность ошибок.

Это объясняется тем, что перед человеком никогда не стоит задача просто «воспринять» другого. Образ партнера, который создается при знакомстве, — это регулятор последующего поведения, он необходим, чтобы правильно и эффективно в данной ситуации построить общение. Наше общение строится существенно различным образом в зависимости от того, с кем общаемся. Для каждой категории партнеров есть как бы разные «техники» общения, выбор которых определяется характеристиками партнера. Поэтому наиболее важные в данной ситуации характеристики — это те, которые позволяют отнести партнера к какой-то группе. Именно эти характеристики и воспринимаются достаточно точно. А остальные черты и особенности просто достраиваются по определенным схемам, и именно здесь проявляется вероятность ошибки.

ров: превосходства, привлекательности и отношения к нам1.

Фактор превосходства

Люди, вступающие в общение, не равны: они отличаются своим социальным статусом, жизненным опытом, интеллектуальным потенциалом и т.д. При неравенстве партнеров наиболее часто применяется схема восприятия, которая приводит к ошибкам неравенства. В психологии эти ошибки получили название фактора превосходства.

Схема восприятия такова. При встрече с человеком, превосходящим нас по какому-то важному для нас параметру, мы оцениваем его несколько более положительно, чем было бы, если бы он был нам равен. Если же мы имеем дело с человеком, которого мы в чем-то превосходим, то мы недооцениваем его. Причем превосходство фиксируется по какому-то одному параметру, а переоценка (или недооценка) происходит по многим параметрам. Для того чтобы подействовал фактор превосходства, нам надо это превосходство сначала оценить. Как это сделать? По каким признакам мы можем судить о превосходстве человека, например, в социальном положении или в интеллектуальном?

Как это сделать? По каким признакам мы можем судить о превосходстве человека, например, в социальном положении или в интеллектуальном?

Для определения этого параметра в нашем распоряжении есть

два основных источника информации:

1) одежда человека, его внешнее оформление, включая такие атрибуты, как знаки отличия, очки, прическа, награды, драгоценности, а в определенных случаях даже такая «одежда», как машина, оформление кабинета и т.д.;

2) манера поведения человека (как сидит, ходит, разговаривает, куда смотрит.

Информация о превосходстве обычно так или иначе «закладывается» в одежду и манеру поведения, в них всегда есть элементы, свидетельствующие о принадлежности человека к той или иной социальной группе или его ориентации на какую-то группу. Поэтому выделение превосходства ка-

кими-то внешними, видимыми средствами всегда существенно.

1См.: Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. — Л.: ЛГУ, 1990.

Фактор привлекательности

Действие фактора привлекательности при восприятии человека заключается в том, что под его влиянием какие-то качества человека переоцениваются или недооцениваются другими людьми. Ошибка здесь в том, что если человек нам нравится (внешне), то одновременно мы склонны считать его более умным, хорошим, интересным и т.д., т.е. опять-таки переоценивать многие его лич-ностные характеристики.

Ошибка здесь в том, что если человек нам нравится (внешне), то одновременно мы склонны считать его более умным, хорошим, интересным и т.д., т.е. опять-таки переоценивать многие его лич-ностные характеристики.

Например, в эксперименте учителям были предложены для оценки «личные дела» учеников и ставилась задача определить уровень интеллекта, планы на будущее, отношения со сверстниками. Секрет эксперимента состоял в том, что для оценки давалось одно и то же дело, но с разными фотографиями — красивых и некрасивых детей. Красивые дети получили более высокую оцен-

ку своих возможностей.

Итак, чем больше внешне привлекателен для нас человек, тем он кажется лучше во всех других отношениях; если же он непривлекателен, то остальные его качества недооцениваются.

фактор отношения к нам

И, наконец, фактор отношения к нам. Он действует таким образом, что люди, хорошо к нам относящиеся, оцениваются выше тех, которые к нам относятся плохо. Знаком отношения к нам, запускающим соответствующую схему восприятия, является все, что свидетельствует о согласии или несогласии партнера с нами.

Знаком отношения к нам, запускающим соответствующую схему восприятия, является все, что свидетельствует о согласии или несогласии партнера с нами.

Психологи, выявив мнения испытуемых по ряду вопросов, ознакомили их с мнениями по тем же вопросам, принадлежащим другим людям, и просили их оценить эти мнения. Оказалось, что чем ближе чужое мнение к собственному, тем выше оценка высказавшего это мнение человека. Это правило имело обратную силу: чем выше оценивался некто, тем больше сходство его взглядов с собственными. Убежденность в этом предполагаемом «родстве души» была настолько велика, что разногласий с позицией привлекательного лица испытуемые попросту не замечали. Важно, чтобы во всембыло согласие, и тогда включается фактор отношения к нам.

Самовосприятие и обратная связь

Условием формирования адекватного представления личности о себе служат восприятие и анализ своего поведения с точки зрения других людей путем получения и изучения информации обратной связи.

Процесс получения обратной связи во взаимодействии, на основе которой формируется образ самого себя, можно продемонстрировать на модели, разработанной американскими психологами и получившей название окно Джохары1.(рис.1.)

Рис.1. Окно Джохары

Представленный квадрат обозначает информацию о свойствах личности. Вертикальная линия делит эту информацию на две части: ту, которую индивид знает о себе (левая часть), и ту, которую он о себе не знает (правая часть). Горизонтальная часть делит всю информацию на известную другим об этом человеке (верхняя часть) и на неизвестную (нижняя часть).

Открытая зона (I) представляет собой сведения об индивиде, известные и ему о самом себе, и окружающим. Эти данные проявляются в ходе свободного открытого обмена личностной информацией между индивидом и другими людьми. Большая открытая зона предполагает доверительные отношения индивида с партнерами по общению.

Слепая зона (II) содержит информацию об индивиде, которая есть у других людей, но не известна ему самому, т. е. это мнение окружающих о личности в процессе общения с ней. При желании эту информацию индивид может получить при общении при помощи взглядов, реплик, видеотренинга.

е. это мнение окружающих о личности в процессе общения с ней. При желании эту информацию индивид может получить при общении при помощи взглядов, реплик, видеотренинга.

Индивид, получая информацию обратной связи о себе, узнает, как его воспринимают окружающие. Если эта точка зрения совпадает с мнением индивида, то дальнейшее общение происходит нормально. Если же полученная информация хуже мнения индивида о себе, то срабатывают защитные механизмы и либо может возникнуть конфликт, либо могут прерваться деловые отношения индивида с теми, кто эту информацию передал.

Вообще передача информации из слепой зоны (И) в открытую может использоваться как средство манипуляции сознанием других людей.

Скрытая зона {III) представляет собой информацию об индивиде, которая ему о себе известна, но скрыта от окружающих: дополнительные знания, умения, черты характера, манера поведения. По тем или иным причинам эти сведения либо скрываются от окружающих, либо не было случая их продемонстрировать.

Неизвестная зона (IV) включает сведения об индивиде, которые ни ему самому, ни окружающим неизвестны. Это данные о его личностных особенностях и возможностях. Они могут проявиться лишь в особых экстремальных ситуациях, но могут не проявиться и в течение всей жизни.

Размеры этого информационного пространства могут меняться в зависимости от того, в каком состоянии находится общение с данным человеком: в начале установления контактов или в состоянии установившихся отношений.

Углубление контактов, развитие деловых отношений ведет к увеличению открытых и уменьшению закрытых пространств. Когда человек ведет себя открыто, то другие люди могут узнать о нем больше, что увеличивает возможность взаимопонимания.

Сознательный контроль за информацией о себе и ее сознательное искажение затрудняют не только восприятие партнеров по общению, но и самосознание человека, его социальную идентификацию, для чего ему необходимы исчерпывающие сведения об окружающих и об их представлении о нем. Если человек закрывается от других, то он хуже начинает осознавать самого себя.

Если человек закрывается от других, то он хуже начинает осознавать самого себя.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Соотнесите предлагаемые социально-психологические понятия и их определения:

А) стереотип;

Б) предубеждение;

- односторонний, искаженный и, как правило, предубежденный взгляд, свойственный представителям профессиональных, возрастных, социальных, этнических групп или классов;

- личная антипатия или активная враждебность по отношению к другой социальной группе; при этом индивиды могут участвовать в дискриминационной деятельности на основании своих взглядов, а могут и не участвовать.

ОТВЕТ:

Стереотип — личная антипатия или активная враждебность по отношению к другой социальной группе; при этом индивиды могут участвовать в дискриминационной деятельности на основании своих взглядов, а могут и не участвовать. Например, смертные приговоры в Северной Америке и Европе чаще выносятся в тех регионах, где выше процент чернокожего населения. Шанс чернокожего американца быть приговоренным к исключительной мере наказания выше, чем у белого, совершившего аналогичное преступление. Одной из причин этого считаются расовые стереотипы присяжных.

Шанс чернокожего американца быть приговоренным к исключительной мере наказания выше, чем у белого, совершившего аналогичное преступление. Одной из причин этого считаются расовые стереотипы присяжных.

Предубеждение — односторонний, искаженный и, как правило, предубежденный взгляд, свойственный представителям профессиональных, возрастных, социальных, этнических групп или классов. Например, авторитарные люди, демонстрируют сильные негативные эмоции, гнев, агрессию в соответствии со своими предубеждениями. Они строго следуют своим убеждениям и эмоциям, которые часто несут оттенок чувства мести. По этой причине, их предубеждения больше отражают их внутренние потребности, чем социальные нормы;

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Психология и этика делового общения: учебник для студентов вузов/ Под ред.В.Н. Лавриненко – 5 изд. М.:ЮНИТИ-ДАНА,2006-415с.

- Семечкин Н.И. Социальная психология. Часть 2 http://www.twirpx.com/file/63849/

- Социальные стереотипы и предрассудки http://roman.

by/r-23756.html

by/r-23756.html - Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. Практикум. — М., 2006 http://psyfactor.org/lib/stereotype8.htm

- Титова Л.Г. Деловое общение: Учеб.пособие.-М.: ЮНИТИ-ДАНА,2005-368с.

- Техника дезинформации и обмана. Под ред. Я.Н. Засурского. М., «Мысль», 1978 http://psyfactor.org/lib/stereotype10.htm

- Шихиреев П.Н. Современная социальная психология http://roman.by/r-23755.htmlWashington

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Контрольные работы на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Контрольные работы для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Если Контрольная работа, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

Функции представления

Воспроизведение образа предмета

Представление — воспроизведенный образ предмета, основывающийся на нашем прошлом опыте. Поэтому понятие «представление» тесно связано с понятием «восприятие»:— восприятие дает нам непосредственный образ предмета в режиме реального времени и в присутствии предмета,

— представление также дает нам образ предмета, но не в режиме реального времени и — как правило — в отсутствии предмета.

В первом случае источник образа предмета кроется в самом предмете и работе сенсоров. Во втором случае источник образа кроется в нашей памяти и особенностях текущей деятельности. Тем не менее, с некоторой натяжкой, можно сказать, что представление это отложенное во времени восприятие.

Наглядность

Как и восприятия, представления, даже общие, наглядны. По сравнению с восприятием представления обычно отличаются меньшей яркостью, хотя степень яркости представления бывает очень различной. Представляемый предмет нагляден:

По сравнению с восприятием представления обычно отличаются меньшей яркостью, хотя степень яркости представления бывает очень различной. Представляемый предмет нагляден:— он предстает в существенных своих свойствах,

— обладает качеством модели, то есть его можно использовать для моделирования тех или иных отношений, ситуаций.

Фрагментарность

Разные представления имеют разную — то большую, то меньшую — фрагментарность. При внимательном анализе или попытке установить все стороны или черты предмета, образ которого дан в представлении, обычно оказывается, что некоторые стороны, черты или части вообще не представлены.С одной стороны, это может показаться недостатком представления. Мы, например, можем довольно четко представить себе табличку на двери магазина с указанными часами работы, можем представить ее цвет, стиль оформления, даже шрифт цифр, но сами цифры — часы работы — в этот образ не попали. А ведь может быть так, что для нас эта информация очень важна, и оформление таблички не будет иметь вообще никакого значения, а содержание — наоборот.

С другой стороны, это одна из функций представления: максимально упрощать образ предмета, оставляя лишь самые существенные его характеристики. Упрощение может достигать уровня абстракции, и тогда этот образ включается в уровень абстрактно-логического мышления.

Да, работа этого механизма иногда может давать сбои (как в примере с табличкой), но надо понимать, что структура представления сильно зависит от особенностей восприятия. Если нас сильно поразил дизайн таблички, и при этом мы не придали большого внимания содержанию оной, то потом в представлении может доминировать именно оформление таблички.

Обобщенность

Удивительной и очень важной особенностью представления является обобщенность образов.Предположим, мы прочитали пять лет назад какую-нибудь книгу, например «Анну Каренину». По прошествии времени мы уже не можем вспомнить, как выглядели все страницы книги, не помним подробного содержания описываемых сцен, может забыться даже очередность сцен. Остался однако образ всего произведения в целом. Сохранились образы наиболее запоминающихся сцен. Если книга была оформлена иллюстрациями, то можем вспомнить некоторые из них. Могут всплыть в памяти какие-то малозначительные детали (например, что в каком-то месте встретилась смешная опечатка).

Остался однако образ всего произведения в целом. Сохранились образы наиболее запоминающихся сцен. Если книга была оформлена иллюстрациями, то можем вспомнить некоторые из них. Могут всплыть в памяти какие-то малозначительные детали (например, что в каком-то месте встретилась смешная опечатка).

Поэтому можно говорить о том, что представления дают нам такие образы, которые не были полностью, разом в нашем восприятии, а были составлены и обобщены из цепочки образов восприятия. Сложность этого процесса (обобщения) можно понять еще в том, что образ той же «Анны Карениной» более-менее целостен, но саму книгу мы могли читать продолжительное время (неделю, месяц, три месяца), перебивая это занятие другими делами.

Моделирование предмета

Восприятие дает образы (и весьма детальные) насущной ситуации. Уже в восприятии заложено выделении из фона отдельных предметов, однако в восприятии предметы все равно тесно связаны с фоном, то есть с ситуацией. В образе, который дает восприятие, стул стоит рядом со столом, позади одного человека стоит другой, на человеке синее платье, в руках у него коробка с карандашами и т. д.

д.В образе же, который дает представление, присутствуют обычно модели. Если надо, одна модель может быть связана с другой, если надо, то рассматривается только она одна: рядом со стулом нет никакого стола и вообще ничего, человек тоже один, на нем надето что-то женское, а в руках что-то канцелярское.

Моделирование свойств предмета

Можно представить «зеленый цвет», можно представить «ярко-зеленый цвет» и т.д. Можно представить «что-то низкое», а можно — «что-то высокое». Интересно, что в последнем случае человек обычно мысленно запрокидывает голову наверх, и в таких случаях можно даже экспериментально отметить кратковременное напряжение мышц шеи.Подвижность

Один из очевидных «недостатков» представлений — их чрезвычайная нестабильность, подвижность, динамичность. Без специальной тренировки очень сложно держать в своем сознании хотя бы одну минуту одно и то же представление: оно будет меняться само по себе, будет вызывать ассоциированные образы-представления.

Например, представление романа «Анна Каренина» очень быстро перетечет в представление какой-нибудь сцены из этого романа, образ сцены может вызвать представление об одном из участников сцены, данный образ вызовет представление о — например — «типичном мужчине», этот образ породит представление о реальном мужчине из жизни. И так далее.

Такая подвижность диктуется самим способом моделирования, то есть представлением в динамике.

Моделирование родо-видовых отношений

Можно представить конкретного человека (например коллегу-мужчину). Можно представить какую-то социальную группу и типичного члена этой группы (например все коллеги-мужчины). Можно двигаться и далее вверх по иерархии: все мужчины, все люди, все животные. Можно двигаться вниз по иерархии: животное — люди — плохие люди — плохие люди-начальники — мой начальник.Моделирование фантастического

Основной «пищей» для представления служит память. Однако могут быть такие сложные проявления работы нашей памяти и представления, как:— память о памяти,

— память о представлении,

— представление о памяти,

— представление о представлении.

Такая сложная рефлексия позволяет психике работать не только с представлениями о реальных предметах, но и генерировать фантастические образы-представления. Этот процесс называется воображением. Сложно переоценить значение воображения для эволюции человечества. Все новое, что появилось в обиходе человека разумного, пришло из вымышленного пространства: каменный топор, ткань, колесо, компьютер…

Наглядная основа мыслительной деятельности

Любое мышление — наглядное или абстрактно-логическое оперирует представлениями. В первом случае представления более детальны, наглядны (связаны с особенностями трехмерного пространства). Во втором случае представления схематичны и сильно абстрактны.Известный композитор Людвиг ван Бетховен, как известно, в зрелом возрасте потерял слух (оглох), но не перестал творить. Представления стали для него единственной наглядной основой в его профессиональной деятельности.

Синтетичность

Если образы восприятия обычно включают одну модальность: зрительные образы, слуховые образы и др. , то образы представления обычно синтетичны. В представлении другого человека может быть и то, как он выглядит (зрительный образ), и то, какие звуки он произносит (как говорит, как смеется — слуховой образ), и то, как он пахнет (обонятельный образ), ну и, конечно, какие эмоции вызывает (эмоциональный образ, состоящий из особенностей соматического состояния).

, то образы представления обычно синтетичны. В представлении другого человека может быть и то, как он выглядит (зрительный образ), и то, какие звуки он произносит (как говорит, как смеется — слуховой образ), и то, как он пахнет (обонятельный образ), ну и, конечно, какие эмоции вызывает (эмоциональный образ, состоящий из особенностей соматического состояния).Литература

С. Л. Рубинштейн. Основы общей психологии. СПб., 1998.

См. также

Представление

RSS [email protected]

Функции и свойства восприятия. Виды восприятия в психологии

Восприятие — это психический процесс отражения предметов и явлений в совокупности их различных свойств и частей при непосредственном воздействии на органы чувств. Восприятие невозможно без ощущений. Восприятие человека невозможно без деятельности памяти и мышления. Специальных органов восприятия не существует. Восприятие зависит от психических особенностей личности. В данный момент что-то для восприятия человека является основным, что-то — второстепенным. То, что находится в центре внимания, называют объектом (предметом) восприятия, все остальное — фоном. Предмет и фон динамичны, они могут меняться местами.

То, что находится в центре внимания, называют объектом (предметом) восприятия, все остальное — фоном. Предмет и фон динамичны, они могут меняться местами.

К свойствам восприятия относятся предметность, целостность, структурность, константность, осмысленность, апперцепция, активность.

Предметность восприятия — это способность отражать объекты и явления реального мира не в виде набора не связанных друг с другом ощущений, а в форме отдельных предметов. Предметность не является врожденным свойством восприятия. Возникновение и совершенствование этого свойства происходит в процессе онтогенеза, начиная с первого года жизни ребенка.

Целостность восприятия выражается в том, что даже при неполном отражении отдельных свойств воспринимаемого объекта происходит мысленное достраивание полученной информации до целостного образа конкретного предмета.

С целостностью восприятия связана и его структурность. Данное свойство заключается в том, что восприятие в большинстве случаев не является проекцией наших мгновенных ощущений и не является простой их суммой. Мы воспринимаем фактически абстрагированную от этих ощущений обобщенную структуру, которая формируется в течение некоторого времени. Например, если человек слушает какую-нибудь мелодию, то услышанные ранее ноты еще продолжают звучать у него в сознании, когда поступает информация о звучании новой ноты. Обычно слушающий понимает мелодию, т. е. воспринимает ее структуру в целом. Таким образом, восприятие доводит до нашего сознания структуру предмета или явления, с которым мы столкнулись в реальном мире.

Мы воспринимаем фактически абстрагированную от этих ощущений обобщенную структуру, которая формируется в течение некоторого времени. Например, если человек слушает какую-нибудь мелодию, то услышанные ранее ноты еще продолжают звучать у него в сознании, когда поступает информация о звучании новой ноты. Обычно слушающий понимает мелодию, т. е. воспринимает ее структуру в целом. Таким образом, восприятие доводит до нашего сознания структуру предмета или явления, с которым мы столкнулись в реальном мире.

Следующим свойством восприятия является константность. Константностью называется относительное постоянство некоторых свойств предметов при изменении условий их восприятия. Например, движущийся вдали грузовой автомобиль будет нами по-прежнему восприниматься как большой объект, несмотря на то, что его изображение на сетчатке глаза будет значительно меньше, чем его изображение, когда мы стоим возле него. Благодаря свойству константности, мы воспринимаем окружающие нас предметы как относительно постоянные. В наибольшей степени константность наблюдается при зрительном восприятии цвета, величины и формы предметов. Константность восприятия величины предметов выражается в относительном постоянстве видимой величины предметов при их различной удаленности. Константность восприятия формы предметов заключается в относительной неизменности восприятия при изменении положения предметов по отношению к линии взора наблюдателя.

В наибольшей степени константность наблюдается при зрительном восприятии цвета, величины и формы предметов. Константность восприятия величины предметов выражается в относительном постоянстве видимой величины предметов при их различной удаленности. Константность восприятия формы предметов заключается в относительной неизменности восприятия при изменении положения предметов по отношению к линии взора наблюдателя.

Следует отметить, что восприятие зависит не только от характера раздражения, но и от самого субъекта. Воспринимают не глаз и ухо, а конкретный живой человек. Поэтому в восприятии всегда сказываются особенности личности человека. Зависимость восприятия от общего содержания нашей психической жизни называется апперцепцией. Огромную роль в апперцепции играют знания человека, его предшествующий опыт, его прошлая практика. Знания и опыт оказывают значительное влияние на точность и ясность восприятия. Например, не узнавая при восприятии иностранного языка малознакомые слова, мы тем не менее безошибочно разбираем родную речь даже тогда, когда слова произносятся невнятно. Содержание восприятия определяется и поставленной перед человеком задачей, и мотивами его деятельности, его интересами и направленностью. Например, тот, кто мало интересуется техникой, чаще всего видит только грубые различия в автомобилях разных конструкций и не замечает многих других конструктивных особенностей.

Содержание восприятия определяется и поставленной перед человеком задачей, и мотивами его деятельности, его интересами и направленностью. Например, тот, кто мало интересуется техникой, чаще всего видит только грубые различия в автомобилях разных конструкций и не замечает многих других конструктивных особенностей.

Следующим свойством восприятия является его осмысленность. Хотя восприятие возникает при непосредственном действии раздражителя на органы чувств, перцептивные образы всегда имеют определенное смысловое значение. Восприятие человека теснейшим образом связано с мышлением. Связь мышления и восприятия прежде всего выражается в том, что сознательно воспринимать предмет — это значит мысленно назвать его, т. е. отнести к определенной группе, классу, связать его с определенным словом. Даже при виде незнакомого предмета мы пытаемся установить в нем сходство с другими предметами.

Следующее свойство — активность (или избирательность). Оно заключается в том, что в любой момент времени мы воспринимаем только один предмет или конкретную группу предметов, в то время как остальные объекты реального мира являются фоном нашего восприятия, т. е. не отражаются в нашем сознании. Например, вы слушаете лекцию или читаете книгу и совсем не обращаете внимания на то, что происходит у вас за спиной.

е. не отражаются в нашем сознании. Например, вы слушаете лекцию или читаете книгу и совсем не обращаете внимания на то, что происходит у вас за спиной.

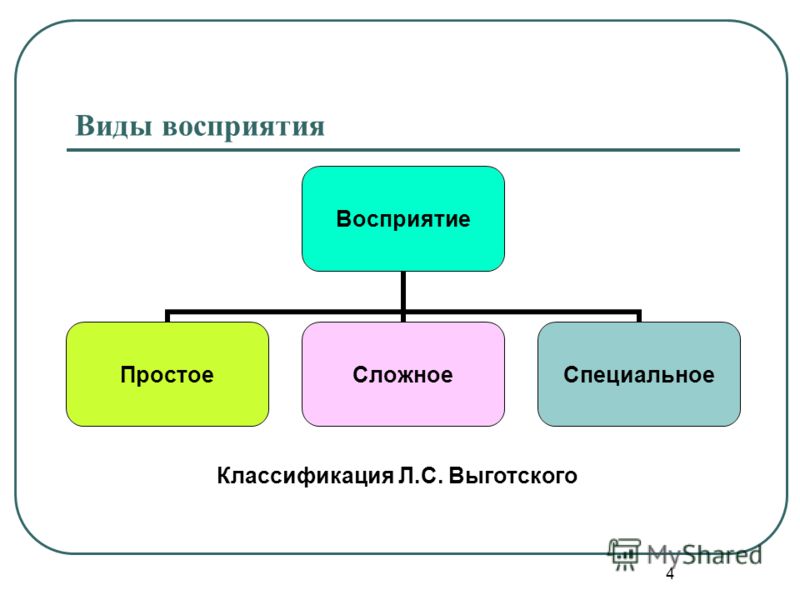

Виды восприятия. Можно выделить несколько подходов к классификации восприятия. В основе одной из классификаций восприятия, так же как и ощущений, лежат различия в анализаторах, участвующих в восприятии. В соответствии с тем, какой анализатор играет в восприятии преобладающую роль, различают зрительное, слуховое, осязательное, кинестетическое (ощущения от рецепторов, расположенных в мышцах, сухожилиях и суставных сумках, передающих ощущения движения и относительного положения частей тела), обонятельное и вкусовое восприятие.

Обычно восприятие — результат взаимодействия ряда анализаторов. Различные виды восприятия редко встречаются в чистом виде. Обычно они комбинируются, и в результате возникают сложные виды восприятия. Так, восприятие учеником текста на уроке включает зрительное, слуховое и кинестетическое восприятие.

Различают простые и сложные виды восприятия. Простые: зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные, вкусовые восприятия. Около 90 % информации нам поставляют глаза.

Простые: зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные, вкусовые восприятия. Около 90 % информации нам поставляют глаза.

Сложные виды восприятия: времени и пространства, восприятие движения.

Восприятие пространства, т.е. удаленности предметов от нас и друг от друга, их формы и величины, основывается на зрительных, слуховых, кожных и двигательных ощущениях человека.

Более сложным является восприятие времени — процесс отражения длительности и последовательности событий, происходящих в объективном мире. Непосредственному восприятию поддаются только очень короткие временные отрезки. В случае более длительных отрезков правильнее вести речь не о восприятии, а о представлении времени. Восприятие длительных отрезков времени зависит от того, заполнены ли они какой-нибудь деятельностью и каков ее характер. Время, заполненное работой, протекает гораздо быстрее. Наиболее коротким нам представляется отрезок времени, в течение которого надо успеть сделать многое.

Нарушения восприятия.

При резком физическом или эмоциональном переутомлении может происходить повышение восприимчивости к обычным внешним раздражителям: хлопанье двери звучит как выстрел, звон посуды становится невыносимым. Эти изменения восприятия называются гиперестезией.

Противоположное состояние — гипостезия — выражается в снижении восприимчивости к внешним стимулам. Оно связано с умственным переутомлением, когда окружающее становится неярким, неопределенным.

Галлюцинациями обычно считают восприятия, возникающие без наличия реального объекта (видения, мнимые звуки, голоса, запахи и т.д.), как правило, вследствие их насыщенности не внешними впечатлениями, а внутренними образами. Во время галлюцинаций люди действительно видят, слышат, обоняют, а не воображают или представляют.

От галлюцинаций следует отличать иллюзии — ошибочные восприятия различных вещей или явлений. Главная их особенность — обязательное наличие подлинного объекта. Иллюзии делятся на аффективные, вербальные и перейдолические.

Аффективные (аффект — кратковременное, сильное эмоциональное возбуждение) иллюзии чаще всего обусловлены страхом или тревожным настроением, когда даже висящая на вешалке одежда может показаться грабителем, а случайный прохожий — насильником и убийцей.

Вербальные иллюзии заключаются в ложном восприятии содержания реально происходящих разговоров окружающих. Человеку кажется, что они содержат намеки на какие-то неблаговидные поступки, издевательства, скрытые угрозы в его адрес.

Перейдолические иллюзии чаще всего вызываются общей пассивностью. Обычные узоры на обоях, трещины на стенах или потолке, различные светотени воспринимаются как яркие картины, сказочные герои, фантастические чудовища, красочные панорамы.

Основные свойства восприятия

Восприятием называется отражение в сознании человека

предметов или явлений при их непосредственном

воздействии на органы чувств. Восприятие

– активный процесс, состоящий из участия

двигательных компонентов анализаторов

(движение руки, глаза и т. п.), возможности

в процессе восприятия, активно перемещать

свое тело. При восприятии формируется

адекватный образ предмета.

п.), возможности

в процессе восприятия, активно перемещать

свое тело. При восприятии формируется

адекватный образ предмета.

Восприятие, в отличие от ощущения, отражает предмет в целом, в совокупности его свойств, а не отдельные свойства.

К основным свойствам восприятия относят:

Предметность,

Целостность,

Структурность,

Константность,

Осмысленность,

Обобщенность,

Избирательность,

Апперцепция.

1) Предметность восприятия

Предметность восприятия — это его способность отражать объекты и явления реального мира не в виде набора разрозненных ощущений, а в форме отдельных объектов. С одной стороны, задатки предметности восприятия заложены природой, и нет никакого сомнения в том, что у животных восприятие тоже предметно. С другой стороны, можно сказать, что предметность не является врожденным свойством восприятия.

Дело

в том, что возникновение и совершенствование

этого свойства происходит в процессе

онтогенеза, начиная с первого года жизни

ребенка. И. М. Сеченов полагал, что

предметность формируется на основе

движений, обеспечивающих контакт ребенка

с предметом. Без участия движения и

вообще деятельности образы восприятия

не обладали бы качеством предметности,

т.е. отнесенности к объектам внешнего

мира.

И. М. Сеченов полагал, что

предметность формируется на основе

движений, обеспечивающих контакт ребенка

с предметом. Без участия движения и

вообще деятельности образы восприятия

не обладали бы качеством предметности,

т.е. отнесенности к объектам внешнего

мира.

Вопрос о соотношении биологических механизмов и опыта в восприятии остается не до конца раскрытым. Известно, что многие детеныши, рождающиеся почти самостоятельными (многие птицы, ягнята, козлята и морские свинки), в первый же день своей жизни обладают уже довольно развитым восприятием. Они могут, в частности, запомнить образ матери. Те птенцы и детеныши, которые не рождаются самостоятельными (воробьи, голуби, собаки, кошки, приматы), могут не только обладать очень слабым восприятием, но и вообще быть слепыми в первые дни. Относительная слабость врожденного у них приводит в дальнейшем к более гибкому, адаптивному, дифференцированному и — главное — осмысленному восприятию в дальнейшем.

2) Целостность восприятия

Из

отдельных ощущений восприятие синтезирует

целостный образ объекта, это свойство

восприятия и называют целостностью.

Целостный образ складывается на основе обобщения получаемой в виде различных ощущений информации об отдельных свойствах и качествах предмета. Мы не воспринимаем отдельно: глаза, уши, рот, нос человека, перчатки, пальто, галстук, шапку, брюки, ботинки, шнурки и т.д., а также голос человека и его запах. Для нас всё это объединяется в один целостный образ человека. При этом образ даже получается как бы многослойным: мы воспринимаем не голову, приставленную сверху к рубашке или платью, но рубашку или платье, надетые на человеческое тело, хотя самого этого тела не видим.

На

целостное восприятие большое влияние

оказывает опыт предыдущих наблюдений.

Если, предположим, у ребенка отец весьма

высокого роста и при этом носит очки,

то в модели мира ребенка может быть

отражена связь «высокий рост = наличие

очков». Встречая затем на улице,

незнакомцев в очках, ребенок будет их

считать несколько выше, чем они на самом

деле (особенно если рядом нет других

людей, с которыми можно сравнить рост

незнакомца).

3) Структурность восприятия

Структурность воспринимаемых образов облегчает работу нашего сознания. Оно не работает непосредственно с визуальной и аудиальной информацией. Мы воспринимаем фактически абстрагированную от этих ощущений обобщенную структуру (или модель), которая формируется в течение некоторого времени.

Если человек слушает какой-нибудь музыкальный опус, то он не осознает каждый услышанный звук. В сознании человека (по крайней мере обычного слушателя) отражается лишь обобщенная схема, которая отражает характерные особенности опуса. Эта схема и называется мелодией. Понимание мелодии не приходит сразу, с первых нот, иногда для понимания ее необходимо несколько прослушиваний.

При

восприятии визуальных объектов тоже

требуется некоторое время для формирования

структурированного образа. В отличие

от музыкальных опусов, сложность которых

не сильно варьируется, визуальные

объекты могут быть и очень простыми, и

очень сложными. Это может быть и «Черный

квадрат» Малевича, и «Тайная вечеря»

Леонардо да Винчи. Это может быть и

рисунок домика, сделанный ребенком, и

чертеж электростанции, сделанный группой

специалистов из конструкторского бюро.

Соответственно может потребоваться

или доля секунды, или много дней, чтобы

образ-структура достиг совершенства.

Это может быть и

рисунок домика, сделанный ребенком, и

чертеж электростанции, сделанный группой

специалистов из конструкторского бюро.

Соответственно может потребоваться

или доля секунды, или много дней, чтобы

образ-структура достиг совершенства.

4) Константность восприятия

Константностью восприятия называется относительное постоянство некоторых свойств предметов при изменении условий их восприятия. Например, движущийся вдали грузовой автомобиль будет нами по-прежнему восприниматься как большой объект, несмотря на то, что его изображение на сетчатке глаза будет значительно меньше, чем его изображение, когда мы стоим возле него.

Одни и те же объекты

мы можем воспринимать в разных условиях,

например при разной освещенности или

под разными углами зрения. Задача

восприятия здесь — сгладить эти различия

и представить сознанию не принципиально

новый объект, но тот же самый, только в

окружении несколько изменившихся

обстоятельств. Если бы у восприятия не

было свойства константности, тогда

человек, повернувшийся к нам другим

боком, воспринимался бы нами как новый

человек, а, отойдя от своего дома, не

узнали бы его.

Константность восприятия величины предметов состоит в относительном постоянстве видимой величины предметов при их различной удаленности от наблюдателя. На расстояниях до 10-15 метров мы в состоянии довольно точно определить расстояние до оцениваемого объекта, сделать на это коррекцию и определить объективный размер. На больших расстояниях мы не можем точно оценить размер объекта, но жизненный опыт нам подсказывает, что подавляющее большинство объектов просто так не меняют свою величину. Поэтому, если от нас отошел человек или отъехала машина на 50-100 метров, нам не кажется, что они стали меньше.

5) Обобщенность

Обобщенность

восприятия — это отражение единичного

случая как особого проявления общего.

Определенное обобщение, имеется в каждом

акте восприятия. Восприятие

связано с отнесением данного предмета

к определенной категории, понятию, с

обозначением его словом. (Не случайно

дети, встречаясь с незнакомыми предметами,

всегда спрашивают их название.)

Степень

обобщения зависит от уровня и объема

имеющихся у человека знаний. Скажем,

ярко-красный цветок осознается нами

или как астра, или как представитель

семейства сложноцветных. Слово — орудие

обобщения. Называние предмета повышает

уровень обобщения восприятия. Осмысленность

и обобщённость хорошо выявляются при

восприятии незаконченных рисунков. Эти

рисунки дополняются нашими опытом и

знаниями.

Скажем,

ярко-красный цветок осознается нами

или как астра, или как представитель

семейства сложноцветных. Слово — орудие

обобщения. Называние предмета повышает

уровень обобщения восприятия. Осмысленность

и обобщённость хорошо выявляются при

восприятии незаконченных рисунков. Эти

рисунки дополняются нашими опытом и

знаниями.

Таким образом, уже в акте восприятия отражение любого предмета приобретает определенное обобщение, предмет определенным образом соотносится с другими. В акте восприятия воплощается единство чувственных и логических элементов, взаимосвязь сенсорной и мыслительной деятельности личности.

6) Осмысленность восприятия

Наше восприятие и мышление устроены так, что они теснейшим образом между собой связаны. Восприятие поставляет мышлению информацию для анализа, мышление поставляет восприятию задачи и схемы.

Перцептивные

образы всегда имеют определенное

смысловое значение. Сознательно

воспринимать предмет — это значит

мысленно опознать его, соотнести с

имеющимися шаблонами-категориями и —

возможно — даже назвать его, соотнеся с

определенным понятием.

При виде незнакомого предмета мы пытаемся установить в нем сходство с другими предметами. Следовательно, восприятие не определяется просто набором раздражителей, воздействующих на органы чувств, а представляет собой постоянный поиск наилучшего толкования имеющихся данных. В толкование имеющихся данных входит не только поиск истины, но и поиск выхода из сложной ситуации, решения проблемы. Предположим, нам нужно закрутить какую-нибудь гайку. Под рукой нет отвертки, но жизненный опыт и размышления нам подсказывают, что отвертку можно заменить чем-то иным. Оглядываясь вокруг, мы ищем какой-нибудь предмет, находим подходящий и таким образом толкуем его как отвертку, особенно не разбираясь в истинном его предназначении, истинных особенностях.

7) Избирательность

Избирательность. На наши анализаторы действует, конечно, ряд объектов. Однако не все эти объекты мы воспринимаем одинаково четко и ясно. Эта особенность характеризует избирательность восприятия.

Избирательность

восприятия — это смена деятельности

органов чувств под влиянием предыдущего

опыта, установок и интересов человека.

Каждый специалист пытается воспринять в предметах и явлениях главным образом то, что его интересует, что он изучает, а потому он не замечает тех деталей, которые не касаются его профессии. Это создает индивидуальный подход к восприятию. Поэтому и говорят о профессиональном восприятие у людей разных специальностей: художник-живописец видит в окружающем мире, прежде всего красоту, людей, природу, формы линий, цветов; композитор отмечает гармонию звуков, а ботаник — особенности строения растений и т.п.

Восприятие может характеризоваться и деятельностью, в которую оно включено. Одного художника спросили, как он воспринимает апельсин. Он ответил: «Все зависит от того, чему это служит. Я воспринимаю апельсин определенным образом, когда его покупаю, иначе — когда его ем, и еще иначе — когда его рисую.

8) Апперцепция

Особого

внимания так же достойна такая особенность

восприятия, как апперцепция. С предыдущим

опытом человека связаны его интересы,

установки, стремления, чувства, взгляды

и убеждения, которые также влияют на

восприятие им предметов и явлений

окружающей действительности. Известно,

что восприятие картинки, мелодии,

кинокартины у разных людей неодинаково.

Бывают случаи, когда человек воспринимает

не то, что есть, а желаемое ему. Так, уходя

лугом, ботаник может обратить внимание

на разнообразные растения, совокупность

которых дает полную структуру травяного

покрова. Художник-пейзажист, уходя тем

самым лугом, останется равнодушным к

этим объектам, однако его внимание

привлечет соотношения цветовых пятен,

которые образуют живописный пейзаж

этой местности.

Известно,

что восприятие картинки, мелодии,

кинокартины у разных людей неодинаково.

Бывают случаи, когда человек воспринимает

не то, что есть, а желаемое ему. Так, уходя

лугом, ботаник может обратить внимание

на разнообразные растения, совокупность

которых дает полную структуру травяного

покрова. Художник-пейзажист, уходя тем

самым лугом, останется равнодушным к

этим объектам, однако его внимание

привлечет соотношения цветовых пятен,

которые образуют живописный пейзаж

этой местности.

И еще пример. Вспомним роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». В образ Ольги влюблен Ленский, увидел «деву красоты», а для равнодушного к ней Онегина, Ольга «круглая, красная она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне».

Зависимость

восприятия от прежнего опыта человека,

его предпочтений является важной

закономерностью, которую нужно учитывать

в организации учебной деятельности. В

педагогической практике учителю важно

учитывать опыт и знания ученика,

направленность его интересов, наличие

или отсутствие установок на восприятие,

чтобы обеспечить основательное усвоение

учебного материала.

В силу того что одним из основных свойств восприятия является целостность, в психологии значительное внимание уделяется исследованиям организации восприятия, в частности принципам (законам) перцептивной группировки . Наиболее полно данная проблема была изучена в гештальтпсихологии , утверждающей, что целое всегда больше суммы своих частей. Самый важный из упомянутых принципов состоит в том, что любой образ или предмет воспринимается как фигура, выделяющаяся на определенном фоне .

Принцип фигуры и фона распространяется на все модальности восприятия. Примером соотношения фигуры и фона может служить ваза Рубина . В качестве фигуры может восприниматься либо ваза, либо два профиля. Соответственно фоном будет служить черный или белый цвет изображения. Иными словами, фигура и фон взаимозаменяемы: фигура может превратиться в фон, а фон – в фигуру. В зависимости от того, какой цвет – черный или белый – является фигурой (выдвигается на передний план) или фоном (уходит на задний план), наш мозг интерпретирует картинку в виде двух разных изображений. Зачастую сложно, а иногда и невозможно воспринимать оба изображения одновременно, без переключения с одного на другое.

Канадский психолог Ж. Годфруа приводит следующие примеры соотношения фигуры и фона для разных модальностей восприятия. Когда в общем шуме собрания кто-то произносит ваше имя, оно сразу выступает как фигура на фоне других голосов. Такое же явление можно наблюдать, когда мы улавливаем запах розы, находясь среди курильщиков, или запах сигареты у клумбы с розами.

Закон близости . Те части зрительного образа, которые находятся вблизи друг от друга, имеют тенденцию восприниматься как целое. Так, чем ближе друг к другу расположены две фигуры, тем больше тенденция к их перцептивной группировке.

Закон сходства . Согласно М. Вертгеймеру , при прочих равных условиях, если несколько одинаковых раздражителей предъявлены совместно, существует тенденция при восприятии данной формы объединять сходные элементы в группы. Мы группируем фигуры, похожие между собой. Например, светлые кружочки объединяем со светлыми, а темные – с темными, точно так же, как вертикальные линии – с вертикальными, а горизонтальные – с горизонтальными .

Закон замкнутости утверждает, что при прочих равных условиях элементы, образующие замкнутую фигуру или целое, будут организовываться вместе или группироваться, а недостающие детали некоторой фигуры – дополняться.

Например, одному незрячему испытуемому было предложено рельефное изображение утки, на котором было только одно крыло . Слепой пошутил, что второе крыло, должно быть, находится «на другой стороне листа ». И добавил, что, конечно же, это второе крыло «только воображаемое ».

Закон хорошего продолжения . Когда прямая или кривая линия продолжается от любой точки, не меняя значительно своей кривизны, можно сказать, что она имеет плавное продолжение (переход). Гештальтпсихологи вместо термина «плавный переход » использовали введенный М. Вертгеймером и отражающий субъективность восприятия термин «хорошее продолжение» . Согласно закону хорошего продолжения, части зрительного образа группируются так, чтобы нарушения плавных линий были минимальными.

Закон прегнантности (хорошей формы) . Последователи гештальтпсихологии были убеждены, что все принципы группировки являются проявлением тенденции перцептивной организации быть «хорошей », «простой », «стабильной », «внутренне непротиворечивой », «симметричной » или, если использовать немецкое слово, введенное гештальтпсихологами и включающее все эти понятия, «прегнантной ».

Психические процессы основываются на восприятии. Восприятие (перцепция) – это отражение в сознании человека предметов, явлений, целостных ситуаций объективного мира при их непосредственном воздействии на органы чувств. В отличие от ощущений в процессах восприятия (ситуации, человека) формируется целостный образ предмета, который называется перцептивным образом . Образ восприятия не сводится к простой сумме ощущений, хотя и включает их в свой состав.

Основными свойствами восприятия как перцептивной деятельности являются его предметность, целостность, структурность, константность, избирательность и осмысленность.

Предметность восприятия проявляется в отнесенности образов восприятия к определенным предметам или явлениям объективной действительности. Предметность как качество восприятия играет важную роль в регуляции поведения. Мы определяем предметы не по их виду, а в соответствии с тем, как мы используем их на практике.

Целостность восприятия заключается в том, что образы восприятия представляют собой целостные, законченные, предметно оформленные структуры.

Благодаря структурности восприятия предметы и явления окружающего мира предстают перед нами в совокупности их устойчивых связей и отношений. Например, определенная мелодия, воспроизведенная на разных инструментах и в разной тональности, воспринимается субъектом как одна и та же, выделяется им в качестве целостной структуры.

Константность – обеспечивает относительное постоянство восприятия формы, величины и цвета предмета независимо от изменения его условий. Например, изображение предмета (в том числе и на сетчатке) увеличивается, когда расстояние до него сокращается, и наоборот. Однако воспринимаемая величина объекта остается неизменной.

Люди, постоянно живущие в густом лесу, отличаются тем, что они никогда не видели предметов на большом расстоянии. Когда этим людям показали объекты, находящиеся на большом расстоянии от них, они восприняли эти объекты не как удаленные, а как маленькие. Подобные нарушения наблюдались у жителей равнин, когда они смотрели вниз с высоты многоэтажного здания: все объекты казались им маленькими, или игрушечными. В то же время строители-высотники видят объекты, находящиеся внизу, без искажения размеров.

Эти примеры убедительно доказывают, что константность восприятия не врожденное, а приобретенное свойство. Действительным источником константности восприятия являются активные действия перцептивной системы. Из разнообразного и изменчивого потока движений рецепторных аппаратов и ответных ощущений субъект выделяет относительно постоянную, инвариантную структуру воспринимаемого объекта. Многократное восприятие одних и тех же объектов при разных условиях обеспечивает устойчивость перцептивного образа относительно этих изменчивых условий. Константность восприятия обеспечивает относительную стабильность окружающего мира, отражая единство предмета и условий его существования.

Избирательность восприятия заключается в преимущественном выделении одних объектов по сравнению с другими, обусловленном особенностями субъекта восприятия: его опытом, потребностями, мотивами и т. д. В каждый конкретный момент человек выделяет лишь некоторые объекты из бесчисленного количества окружающих его предметов и явлений.

Осмысленность восприятия указывает на его связь с мышлением, с пониманием сущности предметов. Несмотря на то что восприятие возникает вследствие непосредственного воздействия объекта на органы чувств, перцептивные образы всегда имеют определенное смысловое значение. Сознательно воспринять предмет – это значит мысленно назвать его, т. е. отнести к определенной категории, обобщить его в слове. Даже при виде незнакомого предмета мы пытаемся уловить в нем сходство со знакомыми объектами, отнести его к некоторой категории.

Восприятие зависит не только от раздражения, но и от самого воспринимающего субъекта. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, от особенностей его личности носит название апперцепции . Восприятие – активный процесс, использующий информацию, чтобы выдвигать и проверять гипотезы. Характер гипотез определяется содержанием прошлого опыта личности. Чем богаче опыт человека, чем больше у него знаний, тем ярче и насыщеннее его восприятие, тем больше он видит и слышит.

Содержание восприятия определяется также поставленной задачей и мотивами деятельности. Например, слушая в исполнении оркестра музыкальное произведение, мы воспринимаем музыку в целом, не выделяя звучание отдельных инструментов. Только поставив цель выделить звук какого-либо инструмента, это удается сделать. Существенным фактом, влияющим на содержание восприятия, является установка субъекта, т. е. готовность воспринять что-то определенным образом. Кроме того, на процесс и содержание восприятия оказывают воздействие эмоции.

Все сказанное о влиянии на восприятие личностных факторов (прошлого опыта, мотивов, целей и задач деятельности, установок, эмоциональных состояний) свидетельствует о том, что восприятие – это активный процесс, который зависит не только от свойств и характера раздражителя, но в большой степени и от особенностей субъекта восприятия, т. е. воспринимающего человека.

В зависимости от того, какой анализатор является ведущим, выделяют зрительное, слуховое, осязательное, вкусовое и обонятельное восприятие. Восприятие окружающего мира, как правило, комплексно: оно представляет собой результат совместной деятельности различных органов чувств. В зависимости от объекта восприятия различают восприятие пространства, движения и времени.

Восприятие пространства является важным фактором взаимодействия человека с окружающей средой, необходимым условием ориентировки в ней. Восприятие пространства включает в себя восприятие формы, величины и взаимного расположения объектов, их рельефа, удаленности и направления, в котором они находятся. Взаимодействие человека со средой включает и само тело человека, занимающее определенное место в пространстве и обладающее определенными пространственными признаками: величиной, формой, тремя измерениями, направлением движения в пространстве.

Определение формы, величины, местоположения и перемещения предметов в пространстве относительно друг друга и одновременный анализ положения собственного тела относительно окружающих предметов совершаются в процессе двигательной деятельности организма и составляют особое высшее проявление аналитико-синтетической деятельности, называемое пространственным анализом. Установлено, что в основе различных форм пространственного анализа лежит деятельность комплекса анализаторов.

К специальным механизмам пространственной ориентировки следует отнести нервные связи между полушариями головного мозга в анализаторной деятельности: бинокулярное зрение, бинауральный слух и т. д. Важную роль в отражении пространственных свойств предметов играет функциональная асимметрия, которая характерна для парных анализаторов. Функциональная асимметрия состоит в том, что одна из сторон анализатора является в определенной степени ведущей, доминирующей. Отношения между сторонами анализатора в смысле доминирования динамичны и неоднозначны.

Движение предмета мы воспринимаем в основном благодаря тому, что, перемещаясь на каком-то фоне, он вызывает последовательное возбуждение разных клеток сетчатки. Если фон однороден, наше восприятие ограничено скоростью движения предмета: человеческий глаз фактически не может наблюдать за перемещением светового луча при скорости меньше 1/3° в с. Поэтому невозможно непосредственно воспринимать движение минутной стрелки на часах, передвигающейся со скоростью 1/10° в с.

Даже при отсутствии фона, например в темной комнате, можно следить за движением световой точки. Очевидно, мозг истолковывает движения глаз как показатель движения предмета. Однако чаще всего фон имеется и он, как правило, бывает неоднородным. Поэтому при восприятии движения мы можем дополнительно использовать показатели, связанные с самим фоном, – элементы, перед которыми или позади которых передвигается наблюдаемый предмет.

Время – это человеческая конструкция, позволяющая размечать и распределять свою деятельность. Восприятие времени – отражение объективной длительности, скорости и последовательности явлений действительности. Чувство времени не является врожденным, оно развивается в процессе накопления опыта. Восприятие времени зависит от внешних и внутренних факторов. Так же как и у других форм восприятия, у него существуют ограничения. В реальной деятельности человек может надежно воспринимать только очень короткие отрезки времени.

Оценку протекающего времени могут изменять различные факторы. Некоторые физиологические изменения, например повышение температуры тела, способствуют переоценке времени, в то время другие изменения, такие как понижение температуры, наоборот, содействуют его недооценке. То же происходит под влиянием мотивации или интереса, под воздействием различных наркотиков. Успокаивающие лекарства и галлюциногены обусловливают недооценку временных отрезков, а возбуждающие влекут за собой переоценку времени.

Восприятие часто классифицируют по степени направленности и сосредоточенности сознания на определенном объекте. В этом случае можно выделить преднамеренное (произвольное) и непреднамеренное (непроизвольное) восприятие. Преднамеренное восприятие по своей сути является наблюдением. Успех наблюдения в значительной мере зависит от предварительных знаний о наблюдаемом объекте. Целенаправленное формирование навыка наблюдения – непременное условие профессиональной подготовки многих специалистов, оно же формирует важное качество личности – наблюдательность.

| |

Психологическую сущность восприятия можно представить через понимание его свойств, к которым относятся: предметность, целостность, структурность, осмысленность, константность, избирательность.

1. Предметность восприятия заключается в том, что полученные из внешнего мира впечатления человек всегда относит к тем или иным предметам или явлениям. Например, находясь в помещении, мы можем слышать извне не просто звуки или запахи, а воспринимать их предметно, то есть относить к звукам человеческого голоса, животных, птиц, автомобилей, пожара и т.д. Нужно отметить, что предметность не является врожденным свойством восприятия. Возникновение и совершенствование этого свойства происходит в процессе онтогенеза. По мнению И. Сеченова, предметность формируется в процессе контактирования и действий ребенка с предметами.

2. Целостность восприятия выражается в том, что образы восприятия представляют собой целостные, законченные предметы . Эти образы создаются на основании обобщения информации, поступающей в виде различных ощущений об отдельных свойствах и качествах предметов или явлений. Целостность восприятия выражается в том, что даже при неполном отражении отдельных свойств воспринимаемого объекта, происходит мысленная его достройка до целостного образа. При этом имеет значение не столько пространственная близость элементов друг к другу, как их принадлежность к определенному предмету. Например, в аудиторию заглядывает студент; при этом мы видим только его голову. Мы воспринимаем то, что видим не как часть человеческого тела, а как человека целостно.

3. Структурность восприятия . Сущность данного свойства состоит в том, что восприятие, как правило, не является проекцией мгновенных ощущений и их простой суммой . Мы воспринимаем фактически абстрагированную от этих ощущений обобщенную структуру предмета или явления, с которым сталкиваемся в реальном мире. Например, слушая музыку, мы воспринимаем не отдельные звуки, а мелодию.

4. Осмысленность фиксирует связь восприятия с мышлением, то есть с пониманием сущности предмета или явления, с их осмыслением и осознанием . Когда человек осознанно воспринимает предмет или явление, она соотносит его с определенным словом, то есть дает ему название, относит к определенному классу, группе или категории. Так человек пытается дать объяснение тому, что воспринимает. Например, краска — вещество для окрашивания предметов в тот или иной цвет, сыр — продукт питания, телефон — средство коммуникации и т.д. Благодаря осмысленности восприятия, учитель может прочитать произведения, написанные разными учениками, независимо от их почерка; вязальщица может по схеме понять сложный узор будущей салфетки, врач-рентгенолог — «прочитать» снимок и поставить диагноз больному. В то же время, эти примеры свидетельствуют о связи осмысленности восприятия с предыдущим опытом человека. Это свойство восприятия называется апперцепция (от лат. Ap — до и perception — восприятие) — отражает зависимость восприятия от прошлого опыта, от общего содержания психической деятельности и индивидуальных особенностей личности; существует на уровне сознания и характеризует личностный уровень восприятия . Так, гуляя в лесу, обычный человек видит деревья и кустарники. Лесник же увидит большое количество видов растений, сможет определить их возраст, болезни и тому подобное. Стоит отметить, что именно апперцепция определяет четкость, правильность и прочность усвоения новых знаний . Немецкий психолог В. Вундт доказал зависимость от апперцепции внимания, мышления и воли человека.

Итак, перцептивные образы всегда имеют определенное смысловое и социальное значение. Именно поэтому одинаковые предметы или явления воспринимаются по-своему людьми разного культурного и социального уровня, взрослыми и детьми. Это свидетельствует о том, что восприятие — в значительной степени интеллектуальный процесс.

5. Константность восприятия проявляется в относительном постоянстве воспринимаемой формы, величины, цвета предмета независимо от условий, в которых происходит восприятие . То есть, человек способен сохранять размер, форму и цвет предметов независимо от того, с какого расстояния, под каким углом и при котором освещении их видит. Например, снег в солнечный день на самом деле будет серебристым или золотистым. Однако, нами он будет восприниматься константно — как белый.

Таким же образом шестнадцатиэтажные дом для наших глаз будет высоким зданием, независимо от того будем ли мы находиться рядом с ним, или на расстоянии 1 км от него. Стоит отметить, что без константности восприятия было бы сложно ориентироваться в многогранном и меняющемся мире, так как при каждом движении или изменении освещения все менялось бы и человек не мог бы узнавать уже знакомые предметы.

6. Избирательность восприятия проявляется в преимущественном выделении одних предметов и объектов по сравнению с другими, что обусловлено опытом человека, потребностями, интересами, мотивами. Например, разговаривая на улице со своим другом, мы слышим в толпе только своего собеседника, а вся масса людей является для нас фоном. Особенности восприятия определяются состоянием личности. Так, эмоциональный подъем обуславливает заостренный процесс восприятия, и, наоборот, грусть и горе «закрывают» уши и глаза; человек мало что замечает, слышит и видит.

Ошибочное восприятие наблюдается при явлениях иллюзии (от лат. Illusio — ошибка), сущность которых заключается в неадекватном (искаженном, ошибочном) отражении предмета или явления, которые воспринимаются. Иллюзии могут возникать по разным причинам, как субъективных (установки, направленность, эмоциональное отношение, практический опыт человека, особенности анализаторов, дефекты органов чувств, нарушения процессов возбуждения в коре головного мозга человека), так и объективных (положение в пространстве, освещенность, изменение условий восприятия и т.д.). По мнению немецкого ученого Г. Гельмгольца, иллюзорные эффекты являются результатом работы в необычных условиях тех же механизмов, которые в нормальных условиях обеспечивают константу восприятия. Однако, в настоящее время единой теории, которая бы объясняла все иллюзии восприятия, не существует. Приведем следующие примеры иллюзий восприятия: 1) человек, сидящий в вагоне поезда, который только начал свое движение, воспринимает поезд, который стоит рядом, как таковой, что движется; 2) серая полоска на белом фоне кажется темнее, чем на черном; 3) хаотическое движение реально неподвижного источника света в полной темноте; 4) по двум предметам одинаковых по весу, но разных по размерам, тяжелее будет казаться то, что является меньших размеров.

Адекватность восприятия определяется степенью соответствия образа том объекту, что воспринимается. Она является необходимым условием построения адекватных действий в соответствующих жизненных ситуациях. Снижение адекватности является главной причиной практических ошибок в профессиональной и бытовой деятельности.

К основным свойствам образа восприятия относятся предметность, константность, целостность и категориальность. Всеми этими свойствами образ восприятия изначально, с момента рождения человека, не обладает, они появляются в процессе жизни по мере накопления опыта восприятия и проверки соответствия образа реально существующим в мире предметам и явлениям. Предметностью образа восприятия называется его отнесенность как внутреннего, субъективного, психологического явления к реально существующим в мире предметам и явлениям.

Предметность образа проявляется в том, что набор входящих в его состав разнообразных ощущений мы связываем вместе, в единый, целостный образ и относим этот образ к вполне определенному, конкретному предмету. Иными словами, образ без предмета, к которому он относится, за исключением случаев некоторых иллюзий, не существует. Константность образа восприятия можно определить как его постоянство при изменениях условий восприятия. Точнее, речь в данном случае идет об относительном постоянстве отдельных, существенных свойств образа, например его формы, величины, цвета. Известно, что характер ощущений человека непосредственно зависит от условий, в которых эти ощущения формируются. Например, ощущение цвета зависит от освещенности; восприятие величины зависит от расстояния до предмета; восприятие формы зависит от того, в какой плоскости по отношению к органу зрения располагается воспринимаемый предмет.

Константность образа проявляется в том, что даже при значительных изменениях подобного рода условий в сознании человека образ остается более или менее постоянным по таким его характеристикам, которые позволяют всегда узнавать соответствующий ему объект. Если бы образы не обладали свойством константности, они бы постоянно менялись при малейших изменениях условий восприятия — так, как обычно меняются отдельные ощущения. Благодаря константности восприятия человек способен сохранять свои образы и хорошо ориентироваться в тех предметах и явлениях, к которым эти образы относятся.

Категориальность образа проявляется в том, что он почти всегда нами обозначается определенным словом и относится к той категории, которая соответствует данному слову как понятию. Если, например, мы обозначили образ фигуры как треугольник, это значит, что мы включили предмет, соответствующий данному образу, во множество других, называемых треугольниками, предметов и наделили воспринятый объект всеми признаками, которые присущи всем объектам данной категории. Благодаря приобретению образом восприятия указанных выше свойств восприятие человека становится связанным с человеческой культурой, оно присуще именно человеку и отсутствует у животных. У животных, по крайней мере, у высших, также есть восприятие, но его образы не обладают теми свойствами, которые присущи восприятию человека. Поэтому, говоря о развитии человеческого восприятия, мы также имеем в виду процесс приобретения им тех специфических свойств, которые были перечислены и определены выше.

Свойства восприятия:

- Избирательность (видим то, на что обратили внимание)

- Предметность (объекты воспринимаются не как бессвязный набор ощущения, а составляют образы конкретных предметов)

- Целостность (целое больше суммы частей)

- структурность (мозг спонтанно организует стимулы)

- близость (близко расположенные элементы распознаются вместе)

- сходство (одинаковые элементы, входящие в одну структуру, воспринимаются вместе)

- направление (элементы, образующие непрерывное плавное направление, распознаются вместе)

- принцип заполнения пробелов

- Константность (неизменность параметров восприятия при реальном физиологическом изменении)

- Категориальность (включение мыслительного процесса при отражении)

- Апперцептивность (восприятие с учётом предшествующего опыта)

Предметность — это способность человека воспринимать мир не в виде набора не связанных друг с другом ощущений, а в форме отделенных друг от друга предметов, обладающих свойствами, вызывающими данные ощущения.

Целостность восприятия выражается в том, что образ воспринимаемых предметов не дан в полностью готовом виде со всеми необходимыми элементами, а как бы мысленно достраивается до некоторой целостной формы на основе небольшого набора элементов. Это происходит и в том случае, если некоторые детали предмета человеком непосредственно в данный момент времени не воспринимаются.

Константность определяется как способность воспринимать предметы относительно постоянными по форме, цвету и величине, ряду других параметров независимо от меняющихся физических условий восприятия.

Категориальность человеческого восприятия проявляется в том, что оно носит обобщенный характер, и каждый воспринимаемый предмет мы обозначаем словом-понятием, относим к определенному классу. В соответствии с этим классом нами в воспринимаемом предмете ищутся и видятся признаки, свойственные всем предметам данного класса и выраженные в объеме и содержании этого понятия.

Описанные свойства предметности, целостности, константности и категориальности восприятия с рождения человеку не присущи; они постепенно складываются в жизненном опыте, частично являясь естественным следствием работы анализаторов, синтетической деятельности мозга.

Чаще и больше всего свойства восприятия изучались на примере зрения — ведущего органа чувств у человека. Существенный вклад в понимание того, как из отдельных зрительно воспринимаемых деталей предметов складывается их целостная картина — образ, внесли представители гешталыппсихологии — направления научных исследований, сложившегося в начале XX в. в Германии. Одним из первых классификацию факторов, влияющих на организацию зрительных ощущений в образы в русле гештальтпсихологии предложил М.Вертгеймер.