Как возрастные кризисы сказываются на учёбе школьника

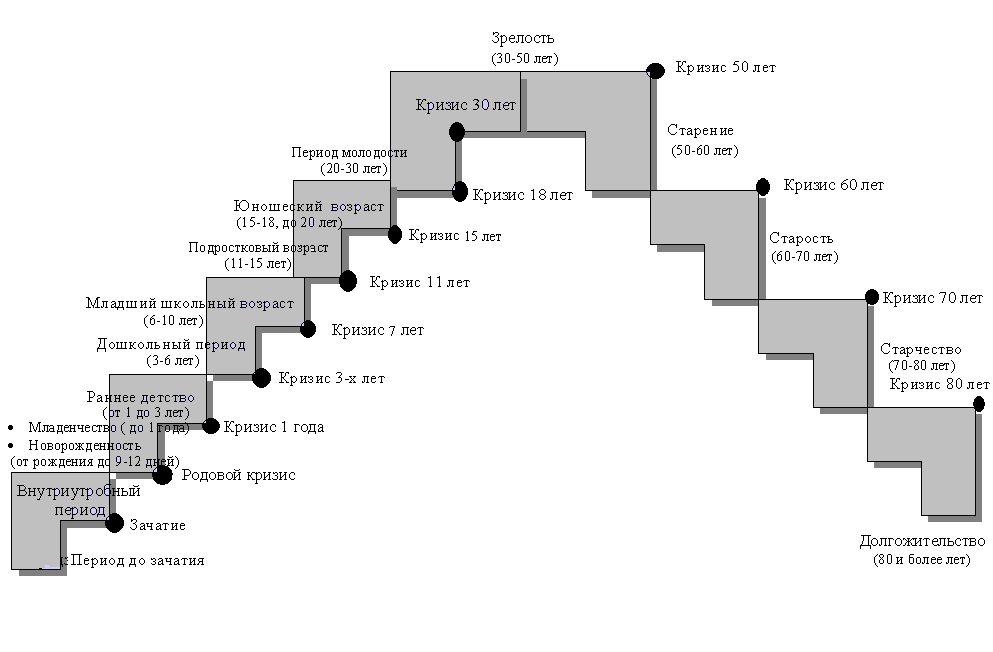

Что такое возрастной кризис

Психика человека постепенно меняется. В одни периоды развитие плавное, а в другие — резкое.

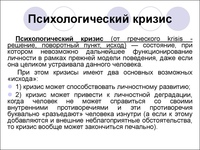

Возрастной кризис — это период, в который сложившееся ранее устойчивое функционирование личности нарушается и начинается новый этап.

Кризис наступает, когда накапливаются изменения (так называемые возрастные новообразования), позволяющие перейти на следующую ступень.

Кризисные периоды обычно длятся несколько месяцев, но при неблагоприятном стечении обстоятельств могут растянуться на несколько лет.

По мнению советского психолога Даниила Эльконина, кризисы не являются неизбежными спутниками психического развития детей. «Неизбежны не кризисы, а переломы, качественные сдвиги в развитии. Наоборот, кризис — это свидетельство не совершившегося своевременно и в нужном направлении перелома».

Давайте поговорим о том, как помочь ребёнку перестроиться в нужный момент и нивелировать возрастные коллапсы.

Кризис 7 лет

В семь тело человека начинает меняться. Подросший малыш это замечает и порой не может поверить, что когда-то был абсолютно беспомощен.

Ранее любимые игрушки выбрасываются, появляется интерес ко всему новому. Рождается ревность к уединённым разговорам родителей и подозрение, что самая важная информация от маленьких скрывается.

Семилетний ребёнок теряет непосредственность.

Зато замечает свои чувства, учится самоконтролю и старается правильно выражать мысли. Со стороны, это выглядит как кривляние. С другой, не стоит иронизировать над ребёнком, стремящегося копировать взрослых.

В повседневность семилетки входит учебная деятельность, где важную роль играет педагог. Это новый значимый взрослый в жизни ребёнка. Отношения между младшим школьником и преподавателем должны строиться на взаимном уважении.

В семь лет дети по-прежнему много времени уделяют игре. Но игры приобретают иной смысл, в них развивается сотрудничество, а чуть позже появляются социальные мотивы.

Советы родителям

Семилетний ребёнок ещё только учится подчинять свои желания правилам, и это самое время, чтобы развивать в нём дисциплину и трудолюбие.

Позвольте ему делать что-то самостоятельно, давайте важные поручения. Например, семилетке вполне можно доверить пожарить яичницу или погладить рубашку, разумеется, объяснив технику безопасности. Можно отправлять ребёнка в магазин: сначала с определённой суммой и за одним товаром, а когда освоит азы математики — со списком покупок.

Постепенно ребёнок научится выстраивать план действий и размышлять над ними. У него сформируется иерархия мотивов и появится самооценка.

Что касается учёбы, процесс должен строится так, чтобы у ребёнка был внутренний мотив к освоению предмета. Сформировать познавательную мотивацию проще всего в игре. Чем оригинальнее подача материала, тем выше интерес.

Подавите в себе голос родителя-перфекциониста. Первоклассник должен делать уроки сам, даже если получается неидеально. Это поможет ему перейти на новую ведущую деятельность, а вам сбережёт нервы в будущем.

Это поможет ему перейти на новую ведущую деятельность, а вам сбережёт нервы в будущем.

Кризис 13 лет

В подростковом возрасте происходит выход на новый уровень мышления. Балом правит логика! Авторитетных заявлений уже недостаточно, любое мнение требует доказательств, которые сравниваются с собственными ощущениями.

У ребёнка появляется интерес к философским вопросам (добро — зло, жизнь — смерть), становится более понятной абстракция. Подросток ощущает потребность в признании социума, важную роль играет общение со сверстниками. Он стремится найти своё место в коллективе и обзаводится собственными моральными принципами.

Негативные проявления подросткового кризиса: стремление к одиночеству, недовольство, агрессия. Инструкция по общению с подростками в переходный период →

Советы родителям

Помните о двух моментах.

- В этом возрасте условием для мотивации познавательной деятельности является возможность проявлять умственную самостоятельность и инициативность.

Не запрещайте подростку устраивать научные эксперименты, интересуйтесь его исследованиями и обязательно хвалите даже за мелкие успехи.

Не запрещайте подростку устраивать научные эксперименты, интересуйтесь его исследованиями и обязательно хвалите даже за мелкие успехи. - Подростку необходим опыт реальной общественно полезной деятельности и признание другими людьми. Отправляйте его в образовательные лагеря, записывайте в кружки и секции.

Кризис 17 лет

Процесс перехода во взрослую жизнь сопряжён со множеством препятствий. Ещё проявляются подростковые волнения, и уже начинается сопряженное с будущей профессией.

Кризис юношеского возраста появляется, когда молодые люди стремятся занять более самостоятельную позицию в жизни, но такой возможности пока не имеют.

Зачастую это период противоречий: чрезмерная активность может привести к изнурению, безумная весёлость — к унынию, страсть к общению — к замкнутости, а уверенность в себе переходит в застенчивость.

Большую часть времени юноши и девушки занимаются учебно-профессиональной деятельностью. У них растёт стремление проявить себя, применить свои возможности.

Советы родителям

Примите тот факт, что ваш малыш уже совсем не малыш. Человек вступает во взрослую жизнь. Дайте ему возможность самоопределения, как профессионального, так и личностного.

Молодых людей мотивирует то, что приносит им пользу. Бессмысленно заставлять семнадцатилетнего человека учить то, что идёт вразрез с его планами на жизнь. Важна предельная индивидуализация образовательного маршрута.

Родители должны быть для старшеклассников соратниками. Уважайте линию поведения и выбор своего взрослого ребёнка. Так вы сможете выстроить доверительные отношения.

<<Форма с консультацией>>

Кризис возрастного развития — это… Что такое Кризис возрастного развития?

- Кризис возрастного развития

- (гр. – переломный момент) – так в психологии и педагогике называются переходные периоды развития человека от одного возрастного этапа к другому.

Этим периодам, как правило, свойственно отмирание одних физических, физиологических, психологических и социальных свойств, качеств, структур или ролей и появление других, столкновение старого и нового, рост противоречий в развитии, нарушение прежней гармонии и ритма. Поэтому они и получили название кризисных. Они являются закономерными для онтогенеза человека, поэтому преодолеваются не борьбой, а терпением, Поддержкой, пониманием, косвенным участием, помощью. Психологи считают, что эти кризисы носят очищающий характер, выполняя следующие функции обновления, открытия «нового начала», омоложения, возникновения новых ощущений, развития самокритики, стимулирования перехода от несовершенства к зрелости. Личный кризис – универсальный механизм воспитания.

Этим периодам, как правило, свойственно отмирание одних физических, физиологических, психологических и социальных свойств, качеств, структур или ролей и появление других, столкновение старого и нового, рост противоречий в развитии, нарушение прежней гармонии и ритма. Поэтому они и получили название кризисных. Они являются закономерными для онтогенеза человека, поэтому преодолеваются не борьбой, а терпением, Поддержкой, пониманием, косвенным участием, помощью. Психологи считают, что эти кризисы носят очищающий характер, выполняя следующие функции обновления, открытия «нового начала», омоложения, возникновения новых ощущений, развития самокритики, стимулирования перехода от несовершенства к зрелости. Личный кризис – универсальный механизм воспитания.

Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога).— Екатеринбург. В.С. Безрукова. 2000.

- Крестный

- Критичность ума

Смотреть что такое «Кризис возрастного развития» в других словарях:

Франция* — (France, Frankreich).

Расположение, границы, пространство. С севера Ф. омывает Немецкое море и Ла Манш, с запада Атлантический океан, с юго востока Средиземное море; на северо востоке она граничит с Бельгией, Люксембургом и Германией, на востоке… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Расположение, границы, пространство. С севера Ф. омывает Немецкое море и Ла Манш, с запада Атлантический океан, с юго востока Средиземное море; на северо востоке она граничит с Бельгией, Люксембургом и Германией, на востоке… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. ЕфронаНидерланды (государство в Зап. Европе) — Нидерланды (Nederland), Королевство Нидерландов (Koninkrijk der Nederlanden) (неофициальное название ‒ Голландия). I. Общие сведения Н. ‒ государство в Западной Европе, на С. и З. омывается Северным морем. Длина морских границ около 1 тыс. км.… … Большая советская энциклопедия

Нидерланды — I (Nederland) Королевство Нидерландов (Koninkrijk der Nederlanden) (неофициальное название Голландия). I. Общие сведения Н. государство в Западной Европе, на С. и З. омывается Северным морем. Длина морских границ около 1 тыс. км … Большая советская энциклопедия

Июльская революция 1830 — во Франции, буржуазная революция, покончившая с монархией Бурбонов.

Дворянско клерикальный режим Реставрации (См. Реставрация) тормозил экономическое развитие страны. Промышленный кризис и депрессия 1827 30, неурожаи 1828 29, ухудшившие и … Большая советская энциклопедия

Дворянско клерикальный режим Реставрации (См. Реставрация) тормозил экономическое развитие страны. Промышленный кризис и депрессия 1827 30, неурожаи 1828 29, ухудшившие и … Большая советская энциклопедия

Кризисы (личностные, возрастные, кризисы отношений)

Каждый человек представляет свой жизненный путь по-разному. Одни люди стремятся реализовать себя в семье, другие — в одиночестве, третьи — в работе, продвинуться по карьерной лестнице. На каком-то жизненном этапе переосмысление своей жизни и переоценка ценностей ждет каждого из нас. Этот этап закономерный эволюционный процесс развития личности в целом.

В процессе общения с клиентом, мы разбираем каждую ситуацию отдельно и выясняем типы кризиса, проводим несколько встреч и решаем, как дальше бороться с возникшим кризисом.

В течение жизни человек проживает множество ролей: профессиональные, семейные, социальные. Взгляд на свое место в мире меняется, что влечет за собой изменение ориентации направлений для достижения своих намерений и переоценку ценностей. Помощь в преодолении кризиса может оказать опытный психолог, который имеет опыт и знает специфику течения процессов в разных направлениях.

Помощь в преодолении кризиса может оказать опытный психолог, который имеет опыт и знает специфику течения процессов в разных направлениях.

Личный кризис неминуем у человека, который переживает переоценку ценностей. Очень нелегко дается ему это время. Задача любого человека — сделать верные выводы и извлечь правильные уроки. Чувство спокойствия и гармонии на данном отрезке жизни исключено. Душевный баланс теряется, проявляется эмоциональный дискомфорт, настолько большой, что может вылиться в душевное расстройство. Поэтому нельзя забывать о том, что каждый кризис в жизни часто олицетворяет собой новую точку отсчета и дает человеку шанс выбрать новый жизненный путь.

Когда вы столкнулись с кризисом, подумайте о том, что не каждый кризис является тупиком, что это очередной этап развития, взросления человека. Это то, что помогает обрести себя, принять и понять других людей.

Можно ли определить, присутствует ли в данный момент в вашей жизни кризис? Как пережить кризис без разрушительных последствий? Как не потерять себя и выйти на новый этап личностного развития? Как обрести внутри себя точку опоры и начать все сначала? Мы разберем основные кризисы, которые возникают и могут возникать у любого человека: возрастные кризисы, кризис семейных отношений, личностный кризис.

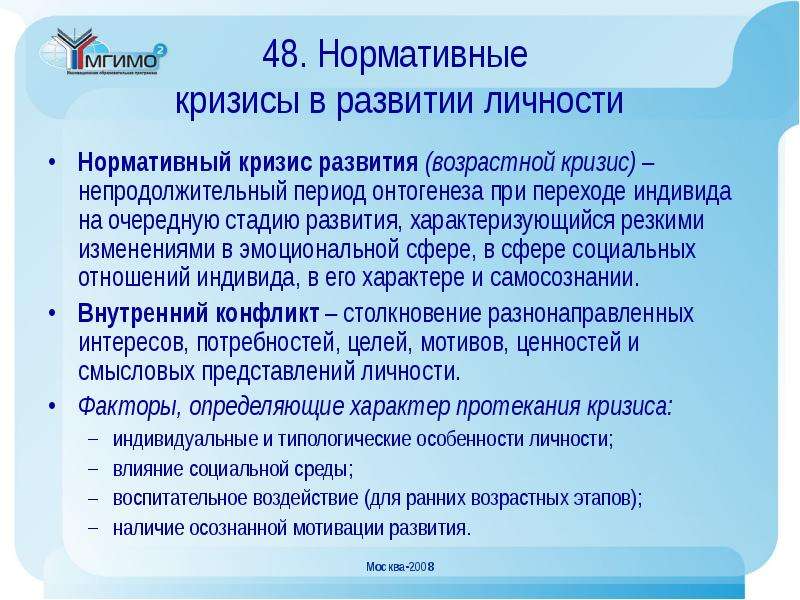

Возрастные кризисы, кризис среднего возраста: лечение, консультация

Возрастные кризисы — особые, относительно непродолжительные по времени периоды перехода в возрастном развитии к новому качественно специфическому этапу, который приводит к резкими психологическими изменениями. Возрастные кризисы обусловлены, прежде всего, разрушением привычной социальной ситуации развития и возникновением другой, которая более соответствует новому уровню психологического развития человека.

Форма, длительность и острота протекания возрастных кризисов может заметно различаться в зависимости от индивидуально-типологических особенностей человека, социальных и микросоциальных условий, особенностей воспитания в семье, педагогической системы в целом. Каждый возрастной кризис это и изменение мировоззрения человека и перемена его статуса по отношению, как к обществу, так и к самому себе.

Научится воспринимать себя, нового, с позитивной точки зрения — вот то, главное, что поможет преодолеть психологические трудности возрастных кризисов.

Кризис семейных отношений, обращайтесь к психологу

Семейные отношения представляют собой особую форму взаимодействия, при которой люди сближаются до уровня близких родственников и при этом неизбежно сталкиваются с рядом противоречий и конфликтов. Проблемы присутствуют даже в самых крепких семейных узах. Необходимость совместно строить быт, планировать бюджет, решать возникающие трудности сплачивает людей и одновременно сильно отдаляет друг от друга. Как подобное возможно?

Дело в том, что в семейных отношениях постоянно задействуются чувства людей, они неосознанно вынуждены подстраиваться друг под друга. Чем характеризуется кризис семейных отношений? Какие события часто приводят к нему? Попробуем разобраться.

Личностный кризис, кризис личности

Личностный кризис – это определенный период жизни человека, когда приходит осознание того, что в какой-то определенной сфере жизни (будь то работа, семья или что-то другое) он уже достиг всего, чего мог достичь и никаких качественных перемен при этом не происходит. Это осознание ставит человека в тупик, может вызвать длительный стресс и даже депрессию.

Это осознание ставит человека в тупик, может вызвать длительный стресс и даже депрессию.

Однако стоит понимать, что кризис – это начало каких-то изменений, чего-то нового и более качественного. И чем быстрее человек справиться с кризисной ситуацией, тем быстрее придут эти изменения. Вот несколько советов о том, как же справиться с проблемой личностного кризиса, получив от нее максимум пользы для своего дальнейшего развития.

В нашем кабинете приём ведёт опытный психолог — Лисиченко Зоя Александровна, которая имеет высшее медицинское и психологическое образование и более 10 лет практики в области психологической помощи. При лечении панических атак, страхов применяются эффективные методы: когнитивно — поведенческая терапия, гештальт-терапия, лечебный транс, нейролингвистическое программирование.

Вы можете записаться на приём психолога-психотерапевта любым удобным способом, по телефону или оставив сообщение на нашем сайте, и мы проконсультируем Вас по всем вопросам и договоримся о первом сеансе. Приём пациентов в нашем кабинете носит конфиденциальный характер, количество сеансов определяется индивидуально.

Приём пациентов в нашем кабинете носит конфиденциальный характер, количество сеансов определяется индивидуально.

Кризисы взрослой жизни | Журнал Практической Психологии и Психоанализа

| Комментарий: Глава из книги О.В. Хухлаевой «Кризисы взрослой жизни. Книга о том, что можно быть счастливым и после юности» (2009). М.: Генезис. |

Что такое кризис взрослых?

В житейской психологии слово «кризис» ассоциируется с чем-то сложным, тяжелым, чего нужно избегать и о чем лучше не думать. Хотя в последнее время достаточно широко обсуждаются детские и подростковые кризисы. Многие уже понимают: кризис — норма, а не отклонение, это необходимый этап развития маленького человека.

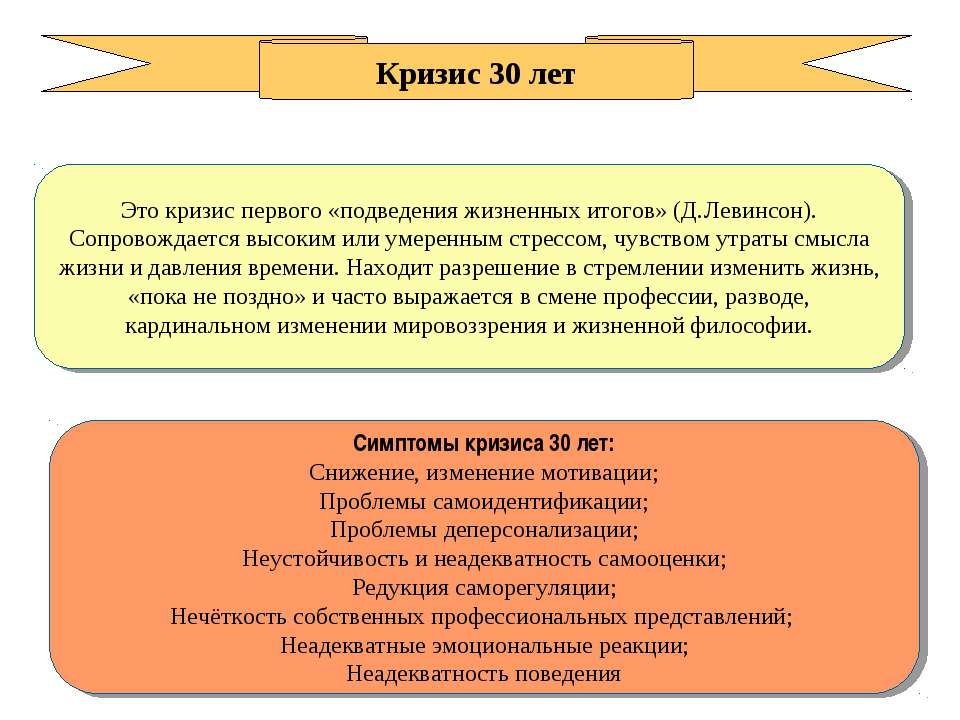

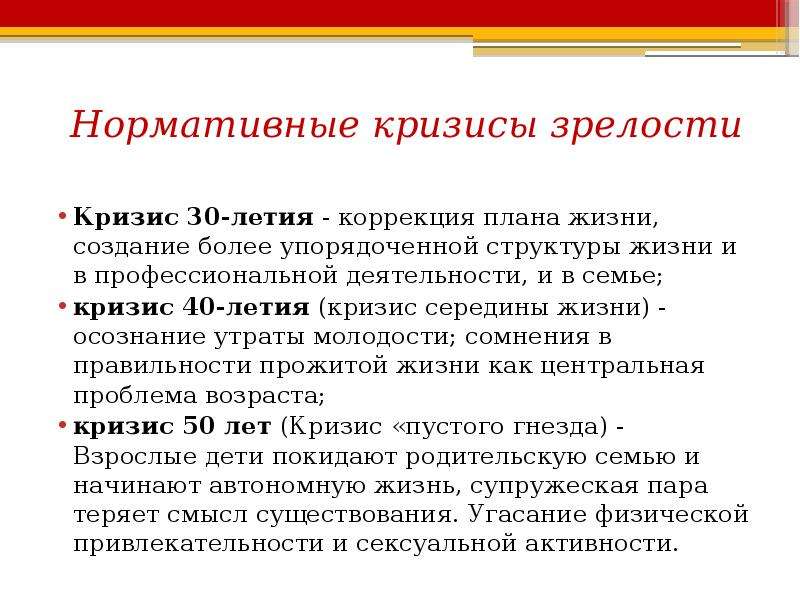

В ином положении находятся взрослые. Большинство из них даже не предполагает, что существуют возрастные кризисы зрелости, хотя в психологии они четко выделены: кризис тридцати лет, кризис середины жизни (40-45 лет), кризис позднего возраста (55-60 лет). А люди, знающие о существовании таковых, считают их проживание постыдным, недостойным «сильного человека», каким каждый хочет себя считать. В результате они запрещают себе думать о неприятном, а чувства загоняют глубоко-глубоко внутрь, тратя на это много энергии. А, как известно, если человек запрещает себе чувствовать, он начинает болеть. Такие недуги обычно называют психосоматическими, то есть имеющими психологические предпосылки.

А люди, знающие о существовании таковых, считают их проживание постыдным, недостойным «сильного человека», каким каждый хочет себя считать. В результате они запрещают себе думать о неприятном, а чувства загоняют глубоко-глубоко внутрь, тратя на это много энергии. А, как известно, если человек запрещает себе чувствовать, он начинает болеть. Такие недуги обычно называют психосоматическими, то есть имеющими психологические предпосылки.

Следствием ухода от проживания возрастных кризисов, помимо болезней, может быть ухудшение качества профессиональной деятельности, особенно у тех, кто работает с людьми. И это понятно — ведь избегание кризиса сопровождается глубокими депрессивными переживаниями, которые человек тщательно укрывает от самого себя, а особенно от посторонних. Это очень сильно мешает взаимодействию с окружающими, нередко вызывает агрессивные вспышки.

А уж руководить людьми, переживающими кризис и отрицающими это, сложно вдвойне! Ведь подавляемые ими негативные чувства постоянно ищут лазейку для того, чтобы выскользнуть наружу, выплеснуться. Нужен лишь повод, всегда найдется тот «плохой», кому можно приписать ответственность за свое эмоциональное неблагополучие, на кого можно обидеться, поворчать, а лучше бы и накричать.

Нужен лишь повод, всегда найдется тот «плохой», кому можно приписать ответственность за свое эмоциональное неблагополучие, на кого можно обидеться, поворчать, а лучше бы и накричать.

Если рассматривать жизнь человека в зрелости как путь, то все согласятся, что путь этот не может быть абсолютно прямым. Ведь зрелость наступает не в одночасье, и поначалу человек не имеет ни опыта, ни мудрости. Поэтому ему необходимы «остановки», чтобы подумать о том, что уже пройдено, осмыслить опыт и осознать его ценность… Проверить, не стоит ли чуть изменить направление, скорость, потому что появились другие желания, стремления, возможности… А главное, поискать и найти в себе новые ресурсы и возможности, которые обязательно накапливаются в человеке в течение жизни.

Кризисы — это те самые остановки, во время которых человек осмысливает отрезок пройденного пути, утверждается в его значимости, иногда переоценивает ценности, ищет и находит новое в самом себе, удивляется этому и идет по жизни дальше, счастливый и здоровый.

Но все это происходит лишь тогда, когда человек «позволяет себе» кризис.

Получается, что очень важно заметить «ворота» кризиса, войти и позволить себе пожить за ними.

Поэтому рассмотрим подробнее психологию кризисов.

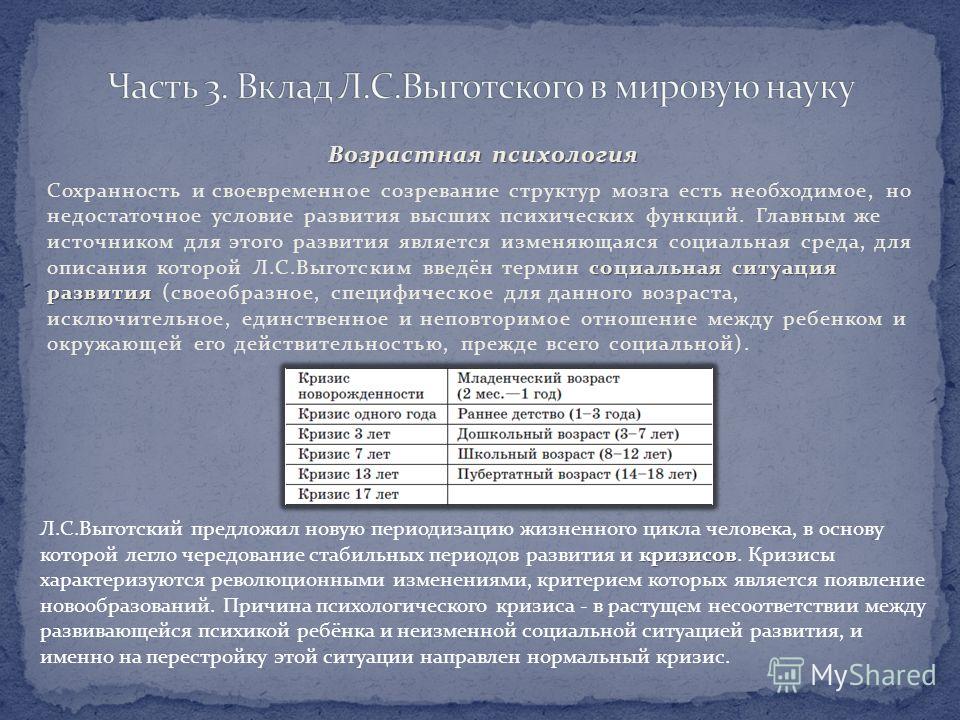

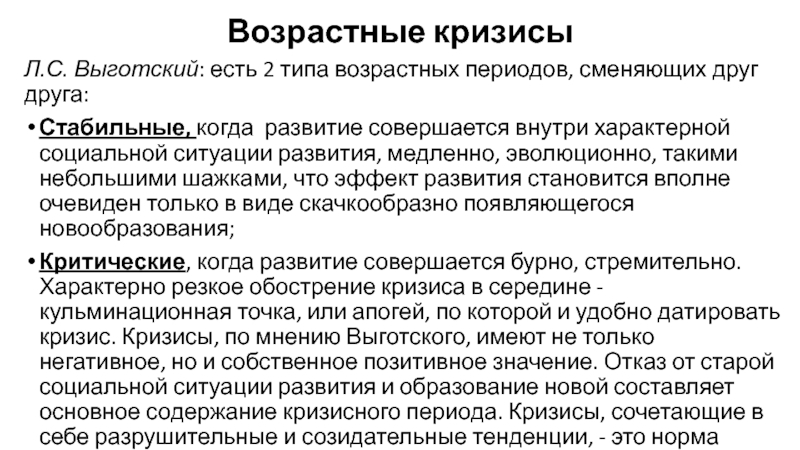

В отечественной психологии проблема кризисов долгое время рассматривалась в контексте проблем развития и периодизации детства.

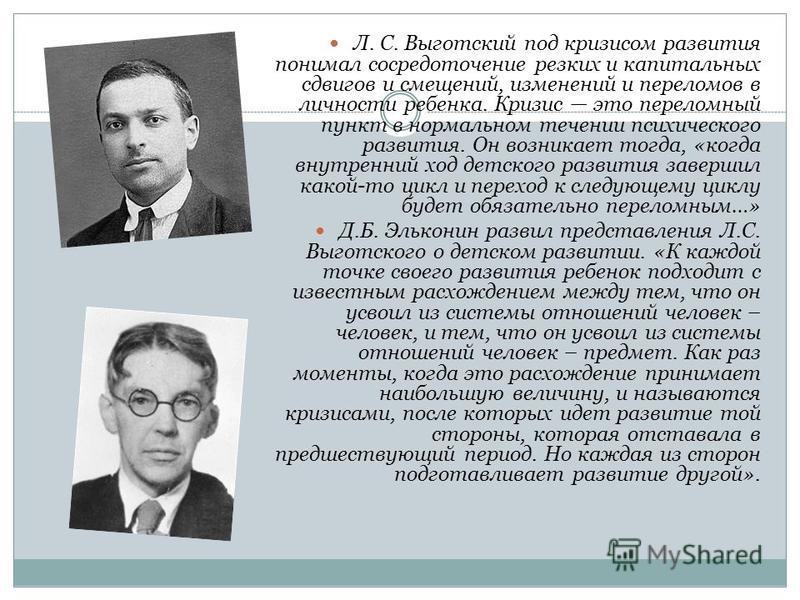

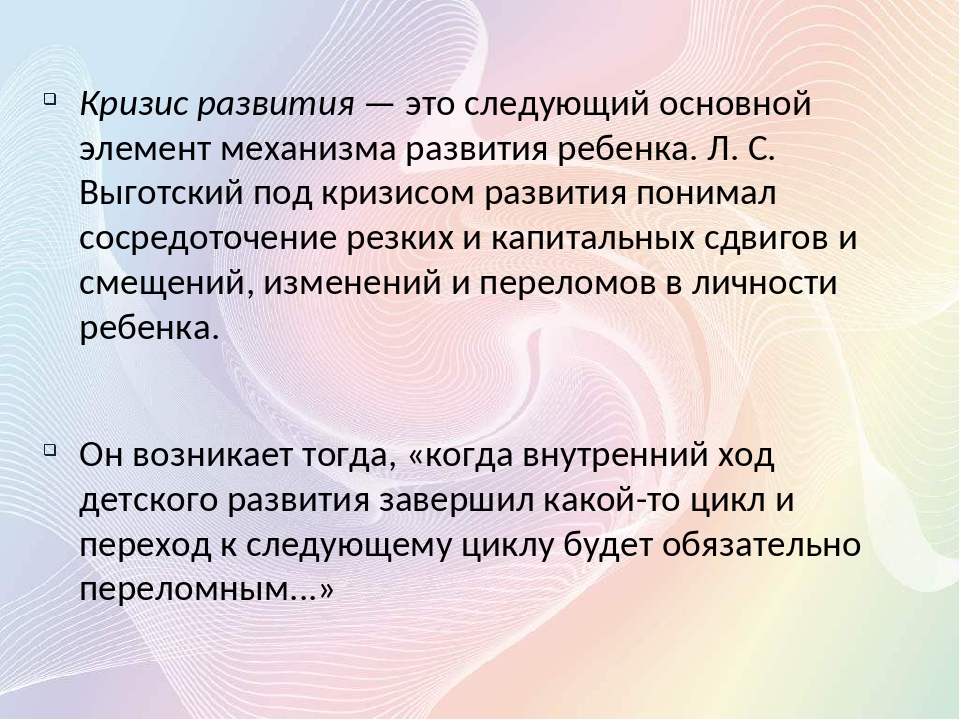

Л.С. Выготский понимал развитие как внутренне детерминированный, целенаправленный процесс, который протекает не равномерно, а противоречиво, через возникновение и разрешение внутренних конфликтов. Поэтому он обращал внимание на переходные или критические периоды, когда за небольшие промежутки времени в ребенке происходят такие изменения, которые заметны окружающим. По мнению Л.С. Выготского, кризис, или критический период, — время качественных позитивных изменений, результатом которых является переход личности на новую, более высокую ступень развития. Содержание кризиса — это распад сложившейся социальной ситуации и возникновение новой. Основными характеристиками кризисных периодов, по Л.С. Выготскому, можно назвать:

Основными характеристиками кризисных периодов, по Л.С. Выготскому, можно назвать:

- наличие резких изменений в короткие отрезки времени;

- неотчетливость границ кризиса, то есть затруднение определения моментов его наступления и окончания;

- конфликты с окружающими и трудновоспитуемость ребенка, выпадение его из системы педагогического воздействия;

- наличие разрушения в развитии, то есть «на первый план выдвигаются процессы отмирания и свертывания, распада и разложения того, что образовывалось на предшествующей стадии».

Обычно положения Л.С. Выготского применяются и для понимания закономерностей развития взрослых. Однако отмечается, что кризисы взрослых, по сравнению с кризисами детей, не имеют столь жесткой привязанности к возрасту. Зачастую они зреют постепенно, но могут возникать и внезапно — в случае появления резких изменений в социальной ситуации человека.

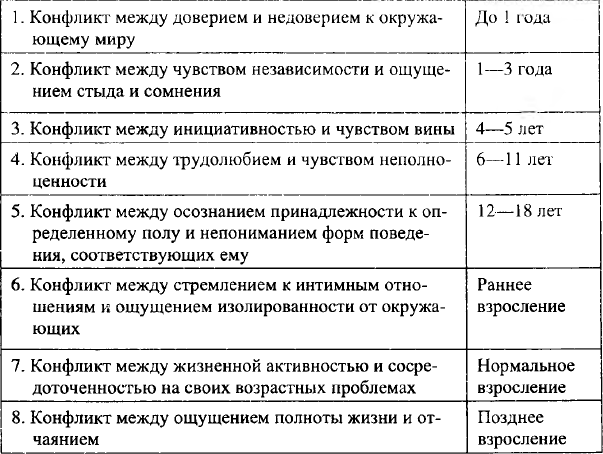

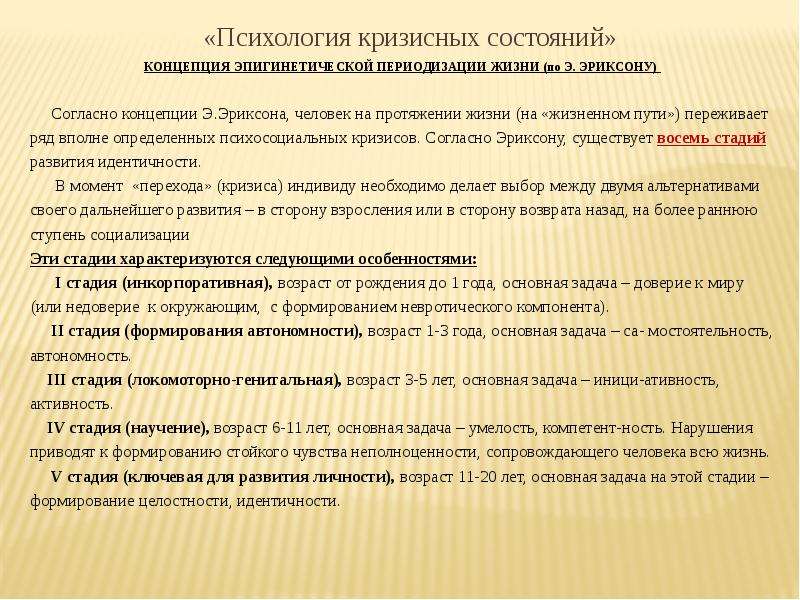

В зарубежной психологии наиболее распространена концепция Э. Эриксона. По его мнению, сущностью каждого кризиса является выбор, который человек должен сделать. Выбор осуществляется между двумя альтернативными вариантами решения возрастных задач развития. Характер выбора сказывается на дальнейшей жизни человека: ее успешности или неуспешности. Через кризисы и сопутствующие им выборы происходит развитие личности. Таким образом, кризис, по Э. Эриксону, обозначает конфликт противоположных тенденций, возникающий вследствие достижения определенного уровня психологической зрелости и социальных требований, предъявляемых к индивиду. Кризис не деструктивен. Это не катастрофа, а момент изменения, критический период повышенной уязвимости и возросших потенций.

Выбор осуществляется между двумя альтернативными вариантами решения возрастных задач развития. Характер выбора сказывается на дальнейшей жизни человека: ее успешности или неуспешности. Через кризисы и сопутствующие им выборы происходит развитие личности. Таким образом, кризис, по Э. Эриксону, обозначает конфликт противоположных тенденций, возникающий вследствие достижения определенного уровня психологической зрелости и социальных требований, предъявляемых к индивиду. Кризис не деструктивен. Это не катастрофа, а момент изменения, критический период повышенной уязвимости и возросших потенций.

Большое внимание роли кризисов уделяет Д. Левинсон. Он отмечает, что жизнь состоит из чередования периодов стабильного состояния и периодов изменения. В период стабильного состояния (обычно это 6-8 лет) различные компоненты жизни человека (работа, семья, дружеские отношения, идеалы) находятся в равновесии между собой. При этом один-два из них являются центральными. Период изменения наступает, когда человек, относительно довольный своей жизнью, вдруг видит ее в новом свете, то есть понимает, что одни моменты он переоценивал, а другие — недооценивал. Он может осознать, что не реализует свои способности, не следует идеалам. Появляется смутное чувство: творится что-то неладное. И лишь когда человек понимает: необходимо изменить что-то не в социальном окружении, а в себе самом — он начинает строить новую жизнь на реальной основе.

Он может осознать, что не реализует свои способности, не следует идеалам. Появляется смутное чувство: творится что-то неладное. И лишь когда человек понимает: необходимо изменить что-то не в социальном окружении, а в себе самом — он начинает строить новую жизнь на реальной основе.

По Д. Левинсону, для развития существенны как периоды изменения, так и времена стабильности. Но трудность представляют именно периоды изменений, так как с их приходом человек часто старается закрыть глаза на то, что его жизненная ситуация стала другой, хотя сам нередко чувствует себя в этот момент несчастным, у него даже могут проявляться соответствующие психосоматические симптомы. И лишь когда человек не только не отказывается думать о своих чувствах, но и выясняет, каким образом эти чувства связаны с его жизненной ситуацией, возможно принятие решения о том, что оставить в прошлом и что взять с собой в будущее для продолжения дальнейшего развития.

Понимание кризиса как органической части процесса развития личности присутствует также в работе психологов экзистенциально-гуманистического и трансперсонального направлений: Р. Ассаджиоли, С. Гроффа, А. Маслоу, К. Юнга. Кризис рассматривается ими в аспекте духовного роста человека. По мнению С.Гроффа, кризис может быть трудным и пугающим, но он обладает огромным эволюционным и целительным потенциалом, открывая путь к более полной жизни. Правильно понятый и рассматриваемый в качестве трудной стадии естественного развития духовный кризис может привести к спонтанному исцелению различных эмоциональных и психосоматических расстройств, к благоприятным изменениям личности, к разрешению важных жизненных проблем. Отказ от духовного пути и соответствующего ему кризисного развития на индивидуальном уровне приводит к обедненному, несчастливому, не удовлетворяющему человека образу жизни, к увеличению эмоциональных и психосоматических проблем. В мировом масштабе это может оказаться существенным фактором глобального кризиса, угрожающего развитию человечества и всей жизни на планете.

Ассаджиоли, С. Гроффа, А. Маслоу, К. Юнга. Кризис рассматривается ими в аспекте духовного роста человека. По мнению С.Гроффа, кризис может быть трудным и пугающим, но он обладает огромным эволюционным и целительным потенциалом, открывая путь к более полной жизни. Правильно понятый и рассматриваемый в качестве трудной стадии естественного развития духовный кризис может привести к спонтанному исцелению различных эмоциональных и психосоматических расстройств, к благоприятным изменениям личности, к разрешению важных жизненных проблем. Отказ от духовного пути и соответствующего ему кризисного развития на индивидуальном уровне приводит к обедненному, несчастливому, не удовлетворяющему человека образу жизни, к увеличению эмоциональных и психосоматических проблем. В мировом масштабе это может оказаться существенным фактором глобального кризиса, угрожающего развитию человечества и всей жизни на планете.

Энн Йоманс выделяет в кризисе период разрушения, промежуточный период и период созидания. Она обращает особое внимание на отношение людей к первому этапу кризиса — периоду разрушения. В это время происходит ломка видения мира, отношения к себе и к окружающим. Люди, по мнению Э. Йоманс, не проявляют к этому периоду должного внимания и не выказывают уважения к тем, кто находится на этом этапе. Однако никакое подлинное созидание невозможно без разрушения старого, без символической смерти прошлого опыта. Подтверждением этого могут служить обряды перехода из одной возрастной категории в другую (от детства или юношества к зрелости, например). Обряды перехода, как правило, включают несколько таинств, и одно из них — таинство смерти и нового рождения. Символика смерти раньше воспринималась как высшее посвящение, как начало нового духовного существования. В отличие от древних наша культура построена на отрицании смерти. Но ломка, отмирание некоторых естественных способов видения мира, познания самих себя и отношения к окружающему — порой весьма схожи со смертью. Возможно, отрицание смерти культурой в целом и приводит к тому, что недооцениваются периоды разрушений.

Она обращает особое внимание на отношение людей к первому этапу кризиса — периоду разрушения. В это время происходит ломка видения мира, отношения к себе и к окружающим. Люди, по мнению Э. Йоманс, не проявляют к этому периоду должного внимания и не выказывают уважения к тем, кто находится на этом этапе. Однако никакое подлинное созидание невозможно без разрушения старого, без символической смерти прошлого опыта. Подтверждением этого могут служить обряды перехода из одной возрастной категории в другую (от детства или юношества к зрелости, например). Обряды перехода, как правило, включают несколько таинств, и одно из них — таинство смерти и нового рождения. Символика смерти раньше воспринималась как высшее посвящение, как начало нового духовного существования. В отличие от древних наша культура построена на отрицании смерти. Но ломка, отмирание некоторых естественных способов видения мира, познания самих себя и отношения к окружающему — порой весьма схожи со смертью. Возможно, отрицание смерти культурой в целом и приводит к тому, что недооцениваются периоды разрушений. Э. Йоманс говорит: «Нам необходимо понять, что маленькие смерти необходимы, являются неотъемлемой частью жизни и неотделимы от нее».

Э. Йоманс говорит: «Нам необходимо понять, что маленькие смерти необходимы, являются неотъемлемой частью жизни и неотделимы от нее».

Не менее важен и так называемый промежуточный период, когда старые модели уже не работают, а новые еще не созданы. Это этап, когда пора заняться переоценкой ценностей и постановкой вопросов, которые сегодня пока не имеют решения. Это трудная задача для тех, кто привык всегда находить готовые ответы и управлять событиями.

Период созидания тоже имеет свои подводные камни. Человека могут подстерегать две крайности: с одной стороны, желание иметь полную гарантию успешности своих действий, что приводит к пассивности, инертности, с другой — желание добиться всего и поскорее.

Кризисный период затрудняет движение и развитие, но при этом открывает новые возможности, пробуждает внутренние резервы. Что именно принесет кризис, зависит от самого человека.

Необходимо сделать еще одно важное замечание. Традиционно кризис ассоциируется с той или иной жизненной неудачей, негативными переживаниями. Чаше всего это действительно так. Но кризисную ситуацию может вызвать и существенное жизненное достижение, качественно изменившее состояние и вызвавшее сильные позитивные чувства. Неумение распознать наступление кризиса в этот период может привести к его обострению и смене переживаний уже на негативные. В качестве примера можно привести такое радостное событие, как рождение ребенка, которое при отсутствии понимания молодыми родителями качественного изменения собственной жизни часто приводит к осложнению супружеских отношений.

Чаше всего это действительно так. Но кризисную ситуацию может вызвать и существенное жизненное достижение, качественно изменившее состояние и вызвавшее сильные позитивные чувства. Неумение распознать наступление кризиса в этот период может привести к его обострению и смене переживаний уже на негативные. В качестве примера можно привести такое радостное событие, как рождение ребенка, которое при отсутствии понимания молодыми родителями качественного изменения собственной жизни часто приводит к осложнению супружеских отношений.

Экзистенциальные переживания часто появляются у человека надломленного, пережившего крушение, но, что удивительно, подобное состояние может возникнуть и на вершине успеха. Вообще экзистенциальный надлом и соответствующая реакция с переживанием бессмысленности — это симптом завершения какой-либо существенной части жизненной программы человека. В качестве иллюстрации этого положения можно привести высказывание Лао-цзы о том, что победителей после войны должны встречать плакальщики, необходимые для оплакивания сверхценных идей завершенного дела.

Традиционно принято выделять кризис тридцати лет и кризис середины жизни, который относят к 40-45 годам. Сразу отметим, что привязка кризисов к календарному возрасту является достаточно условной. Однако раз мы говорим о зрелости, необходимо рассмотреть и кризисы, маркирующие ее границы, — кризисы перехода от молодости к зрелости и от зрелости к старости.

Возраст первого кризиса определить однозначно трудно, он зависит от времени начала самостоятельной профессиональной деятельности человека.

Под кризисом перехода к старости будем подразумевать период, соответствующий времени выхода человека на пенсию. Понимая условность этого фактора, мы тем не менее считаем, что для России он является важным социальным условием, определяющим серьезный внутриличностный кризис.

К сожалению, как правило, возрастные кризисы взрослых людей приобретают характер экзистенциальных, поскольку в их переживание включаются проблемы смысла жизни и индивидуального существования.

Помимо экзистенциальных кризисов, у взрослых могут наблюдаться, как мы уже говорили, духовные кризисы, общей чертой которых является обращение к высшим ценностям.

Личностный кризис у взрослых может возникнуть на почве переживания той или иной трудной ситуации.

Семейный кризис связывается с переходом семьи на новую ступень жизненного цикла, который влечет изменения в ее структуре и взаимосвязях с другими социальными группами (например, рождение ребенка, развод родителей, «отделение» подростка от семьи).

Случаются и профессиональные кризисы, обусловленные профессиональным ростом или изменением сферы деятельности.

По мнению многих авторов, объединяющим параметром всех кризисов является наличие в них ситуации выбора.Остановимся на содержании и типологии выборов, основываясь на представлениях В. Шутса (1993).

Свое представление о выборе исследователь формулирует следующим образом: «Я выбираю всю свою жизнь и всегда выбирал. Я выбираю свое поведение, свои чувства, свои мысли, свои болезни, свое тело, свои реакции, свою смерть. Некоторые из этих выборов я предпочитаю осознавать, некоторые я предпочитаю не осознавать. Я часто предпочитаю не знать о чувствах, с которыми мне не хочется иметь дело, о неприемлемых для меня мыслях и о некоторых связях между событиями». Таким образом, можно говорить о выборе сознательном и бессознательном, Можно выделить активный выбор, которому соответствует та или иная деятельность человека, и пассивный, который осуществляется в результате бездействия. Бывают ситуации, когда человеку кажется, что у него нет выбора, и он вынужден подчиниться обстоятельствам. На самом деле это тоже выбор, но безответственный.

Я выбираю свое поведение, свои чувства, свои мысли, свои болезни, свое тело, свои реакции, свою смерть. Некоторые из этих выборов я предпочитаю осознавать, некоторые я предпочитаю не осознавать. Я часто предпочитаю не знать о чувствах, с которыми мне не хочется иметь дело, о неприемлемых для меня мыслях и о некоторых связях между событиями». Таким образом, можно говорить о выборе сознательном и бессознательном, Можно выделить активный выбор, которому соответствует та или иная деятельность человека, и пассивный, который осуществляется в результате бездействия. Бывают ситуации, когда человеку кажется, что у него нет выбора, и он вынужден подчиниться обстоятельствам. На самом деле это тоже выбор, но безответственный.

Итак, кризис можно понимать как ситуацию необходимости выбора, в которой осуществляется последовательное движение от неосознанности, пассивности и безответственности выбора к более полному его осмыслению, активной позиции и принятию ответственного решения.

В чем особенность возрастных кризисов зрелости?Их возникновение и протекание зависит от того, как человек относится к течению времени и насколько выражен у него страх перед будущим. Грядущее тревожит, и его образ чаще негативен, прошлое, наоборот, эмоционально заряжено и видится более позитивно. Страх будущего вызывает отрицание своего возраста. Человеку хочется быть моложе, как следствие, возникает стремление казаться моложе. Поэтому свидетельствующие о возрасте изменения во внешности воспринимаются очень болезненно.

Грядущее тревожит, и его образ чаще негативен, прошлое, наоборот, эмоционально заряжено и видится более позитивно. Страх будущего вызывает отрицание своего возраста. Человеку хочется быть моложе, как следствие, возникает стремление казаться моложе. Поэтому свидетельствующие о возрасте изменения во внешности воспринимаются очень болезненно.

Люди далеко не всегда понимают, что они боятся будущего. Они проецируют свои страхи на другие аспекты жизни — семейные или профессиональные. Именно они вызывают неудовлетворение, именно на них человек жалуется окружающим или психологу.

В основе страха будущего — осознание конечности собственного существования и страх смерти, то есть причина индивидуально-личностная.

Однако не меньшую роль в порождении страха будущего играют и социальные факторы — стереотипы и ценности современной культуры. Важнейший из них — стереотип негативного восприятия старости. Имеется в виду то, что старым людям традиционно приписываются такие характеристики как ворчливость, консерватизм, критичность к молодым. Старость ассоциируется с посещением поликлиник, плохим здоровьем, одиночеством и отсутствием радости в жизни. А вопрос о развитии и самосовершенствовании в преклонном возрасте кажется по меньшей мере странным.

Старость ассоциируется с посещением поликлиник, плохим здоровьем, одиночеством и отсутствием радости в жизни. А вопрос о развитии и самосовершенствовании в преклонном возрасте кажется по меньшей мере странным.

Страх собственной старости может присутствовать даже у очень молодых людей. Словосочетание «счастье в старости» вызывает у студентов ироническую улыбку, а «сексуальная жизнь в старости» — гомерический хохот. В чем причина стереотипного восприятия старости как периода деградации личности?

По мнению Л.И. Анцыферовой, на представление о старости сильное влияние оказывают господствующие общественные отношения. В развитых странах с выраженными конкурентными отношениями высоко ценятся такие «молодежные» качества, как энергичность, выносливость, спортивность, выраженное честолюбие. В последние десятилетия «культ молодости» широко распространился и в России.

Однако само возникновение подобных стереотипов нам кажется явлением вторичным, возникшим из-за того, что период старости является наиболее «молодым» в процессе культурно-исторического развития человечества. Действительно, древние люди почти не знали старости. Тем, кто из-за физической немощи не мог быть полноценным охотником и добывать пропитание, просто не оставалось места. По мнению историков и этнографов, первые старики появились с началом использования огня, они получали статус его хранителей. Но тем не менее продолжительность жизни оставалась еще довольно короткой.

Действительно, древние люди почти не знали старости. Тем, кто из-за физической немощи не мог быть полноценным охотником и добывать пропитание, просто не оставалось места. По мнению историков и этнографов, первые старики появились с началом использования огня, они получали статус его хранителей. Но тем не менее продолжительность жизни оставалась еще довольно короткой.

Появление стариков как количественно значимой группы населения обычно относят лишь к последним столетиям. Именно в это время начали глубоко и обширно изучать старость, но результаты подобных исследований часто не доходят до житейской психологии. Поэтому источником формирования представления о старости являются не научные изыскания, а опыт проживания этого возрастного периода близкими родственниками. Немаловажную роль в этом играют и СМИ, обычно «рисующие» образ несчастного пожилого человека, испытывающего материальные и бытовые трудности. В последнее время появился еще один фактор, формирующий представление о старости, — это реклама. Она, с одной стороны, сама опирается на наличие негативного стереотипа, а с другой — закрепляет его.

Она, с одной стороны, сама опирается на наличие негативного стереотипа, а с другой — закрепляет его.

Помимо господствующего в обществе образа старости, на возникновение возрастных кризисов влияет принятая в современном обществе система ценностей, которая собственной значимости человека противопоставляет материальное благополучие и социальный статус.

Современная культура всеми своими проявлениями отрицает смерть, что вызывает у большинства людей латентный страх смерти и порождает культ вечной молодости.

Кроме того, современная культура все больше смещается от социализации к индивидуализации. Если раньше общество через систему ритуалов, обычаев помогало человеку определить, какова его социальная и культурная роль, то теперь эти вопросы человек вынужден решать самостоятельно. Трудно назвать это явление позитивным или негативным, но оно существует, и с этим приходится считаться.

Социальные факторы не только влияют на возникновение возрастных кризисов зрелости, но и сказываются на их прохождении, подчас существенно осложняя или, напротив, облегчая этот процесс.

Здесь следует отметить специфику эмоциональной сферы современного человека. Как утверждают А. Холмогорова и Н. Гаранян, эмоциональную жизнь человека определяют две разнонаправленные тенденции. Первая — это возрастание частоты и интенсивности эмоциональных нагрузок вследствие увеличения темпа жизни, быстрых ценностных, экономических, политических изменений. Вторая — это негативное отношение к эмоциям, которым приписывается дезорганизующая роль. Следствие этого — возрастание частоты и силы психосоматических заболеваний, социальных и межличностных конфликтов, нередко являющихся способами выхода чувств наружу.

Можно также согласиться с авторами, которые утверждают, что многие аффективные сбои в поведении человека связаны с культом успеха, достижений, силы и рациональности, присущими современной культуре. Успешному человеку обществом предписывается быть волевым, холодным, рассудительным. Однако это приводит к накоплению эмоций, а это, в свою очередь негативно воздействует на здоровье.

Помимо культа рациональности, остановимся еще на одном факторе, влияющем на протекание кризиса. В обществе, где у человека имеются широкие профессиональные возможности, меняются стереотипы жизненного успеха. Появляется больше вариантов для выбора индивидуального жизненного пути. Понятно, что расширение спектра выбора может осложнить протекание кризиса. Скажем, если в России до перестройки существовали четко выраженные общественные стереотипы, касающиеся «этапов успеха» — это комсомол, вуз, партия, то сейчас они довольно размыты.

Кроме того, быстрая смена социально-экономических условий приводит к различиям в ценностях, уровне и ритме жизни родителей и детей, мешая последним опереться на стереотипы семьи. Например, поскольку сейчас нет жесткого представления о том, что к определенному возрасту необходимо создать семью, то молодые люди делают это или слишком рано, или слишком поздно, а то и вовсе не вступают в брак.

Ситуация осложняется еще и социальной, экономической, политической нестабильностью в обществе — люди начинают бояться изменений, а отсутствие в обществе четкой системы ценностей вынуждает человека решать вопрос о смысле жизни самостоятельно, поэтому каждый возрастной кризис несет в себе некоторый экзистенциальный смысл.

Из сказанного можно сделать вывод, что в современном российском обществе присутствует довольно много социальных факторов, способных осложнить прохождение человеком возрастного кризиса. Рассмотрим возможные варианты осложнений более подробно.

Что осложняет проживание кризиса?Одним из наиболее вероятных осложнений можно назвать стремление человека вообще уйти от проживания кризиса «в сторону» или «назад». Под уходом «в сторону» имеется в виду маскировка незавершенной внутренней работы разнообразными внешними изменениями. В этом случае человек может менять имидж, место службы, род занятий, страну проживания, семейное положение (разводиться, вступать в новый брак или рожать детей). Вариантами ухода «в сторону» иногда бывают трудоголизм или алкоголизм, которые позволяют человеку не думать о том, что с ним происходит.

Уходом «назад» можно считать инфантилизацию человека, которая выражается во внешнем вербальном или невербальном утверждении своего более молодого статуса, или в акцентировании своей слабой позиции через болезни.

Вариантом «ухода» от кризиса является проецирование его на окружающих. Человек перекладывает ответственность за свое эмоциональное неблагополучие на близких, коллег, руководителей государства и пр. Проекция кризиса на окружение лишает человека возможности полноценно завершить данный этап, поэтому зачастую ведет к «застреванию» в нем. Такой человек находится в длительном субдепрессивном состоянии, качество его жизни понижено.

Понятно, что сложности проживания настоящего кризиса могут быть связаны с тем, что не были пройдены предыдущие. В этом случае человек, не имея опыта благополучного завершения кризиса, сталкивается с проблематикой не только своего нынешнего нормативного кризиса, но и всех предыдущих. В наиболее тяжелом варианте человек перед лицом старости вынужден решать вопросы практически всей своей взрослой жизни.

В каких случаях можно сказать, что кризис пройден благополучно?Критериями успешного проживания кризиса можно считать:

- принятие человеком ответственности за свое внутреннее неблагополучие;

- отношение к этому как к сигналу для необходимости внутренних и, возможно, последующих внешних изменений без ощущения жалости к себе или сетований на несправедливость происходящего;

- отношение к внутреннему неблагополучию как к физической боли, которая свидетельствует о наличии физиологических «сбоев» в организме — ведь следует не только снимать боль, но и лечить ее причину.

Такое восприятие внутреннего неблагополучия дает человеку возможность для появления тех или иных личностных новообразований.

Зачем же нужны эти личностные новообразования, приобретаемые в процессе проживания кризисов? Как нам представляется, они необходимы для того, чтобы человек в целом был удовлетворен качеством своей жизни, считал себя счастливым, чтобы основной эмоциональный фон его был позитивным, отсутствовали психосоматические заболевания.

Возрастные кризисы стоит считать нормативными психосоциальными потому, что они необходимы человеку для индивидуально-личностного и социального развития и определяются как индивидуальными, так и социальными причинами.

Рассматривая психосоциальные возрастные кризисы в аспекте эволюции, необходимо обсудить их взаимосвязь с задачами развития человека в зрелости.

Согласно общепринятым представлениям, зрелость — это период онтогенеза, характеризующийся тенденцией к достижению наивысшего развития духовных, интеллектуальных и физических способностей человека и условно определяющийся возрастными границами от 23-25 до 55-60 лет. Формулирование основной задачи развития — достижение личностной зрелости — в данный период заложено уже в его названии. Остается определиться в содержании этого понятия, которое достаточно часто используется в психологии, но несколько по-разному понимается. Так Г. Олпорт, характеризуя зрелого человека, выделяет следующие его характеристики: широкие границы Я, способность к теплым социальным отношениям, самопринятие, реалистичное восприятие опыта, способность к самопознанию, чувство юмора, наличие определенной жизненной философии. Б. Ливехуд рассматривает три основных свойства зрелого человека: ум созрел в мудрость, способность к контактам переросла в мягкость и снисходительность, самосознание — в доверие.

Формулирование основной задачи развития — достижение личностной зрелости — в данный период заложено уже в его названии. Остается определиться в содержании этого понятия, которое достаточно часто используется в психологии, но несколько по-разному понимается. Так Г. Олпорт, характеризуя зрелого человека, выделяет следующие его характеристики: широкие границы Я, способность к теплым социальным отношениям, самопринятие, реалистичное восприятие опыта, способность к самопознанию, чувство юмора, наличие определенной жизненной философии. Б. Ливехуд рассматривает три основных свойства зрелого человека: ум созрел в мудрость, способность к контактам переросла в мягкость и снисходительность, самосознание — в доверие.

В целом соглашаясь с этими и другими авторами, отметим, что по нашему мнению, единого критерия достижения зрелости не существует: в 30-летнем возрасте и в 70 лет она будет проявляться по-разному. Но главное — зрелость достигается путем успешного преодоления психосоциальных кризисов и является следствием формирования у человека соответствующих возрастных новообразований.

Кризис семи лет и проблема готовности к школьному обучению.

Современная возрастная психология, признающая качественные (а не только количественные) изменения личности ребенка в процессе его психического развития, считает закономерными возрастные кризисы развития. Один из них — кризис 7 лет. Расскажем о нем более подробно, поскольку именно кризис 7 лет близок к возрасту поступления в школу.

В настоящее время большая часть детей поступает в школу в 6 лет, в начале седьмого года жизни. Успевают ли они пережить к тому времени кризис или нет? Как прохождение кризиса сказывается (или нет) на адаптации ребенка к школе?

Прежде всего, остановимся кратко на современных представлениях о кризисе развития. Еще в начале прошлого века были выявлены и описаны кризисы психического развития ребенка, которые наблюдаются в 7 лет и в 3 года. Основной особенностью этих возрастов считалась внезапно возникающая неуправляемость ребенка, (его «относительная трудновоспитуемость» по выражению Л. С. Выготского), конфликты с окружающими людьми. Затем долгое время шли дискуссии на тему необходимости или случайности кризисов: является ли такое «нехорошее» поведение ребенка в определенные периоды жизни отклонением, которое следует срочно исправлять, или наступление кризиса продиктовано закономерностями психического развития ребенка.

С. Выготского), конфликты с окружающими людьми. Затем долгое время шли дискуссии на тему необходимости или случайности кризисов: является ли такое «нехорошее» поведение ребенка в определенные периоды жизни отклонением, которое следует срочно исправлять, или наступление кризиса продиктовано закономерностями психического развития ребенка.

До сих пор существует представление о том, что критические явления даже в подростковом возрасте не являются глобальными и закономерными, что это лишь частичные проблемы, конфликты, нарушения взаимоотношений между ребенком и родителями, вызванные неправильным поведением последних. Эти представления развиваются в основном учеными, считающими, что психическое развитие — это в первую очередь накопление жизненного опыта, т.е. доминируют количественные изменения. В этом случае, конечно, логично предположить, что развитие должно происходить плавно, постепенно, эволюционно без скачков и кризисов.

Если же мы придерживаемся взглядов на психическое развитие ребенка как на качественные изменение его личности,

Отсюда следует, что критические периоды (периоды резких изменений, сопровождающиеся нарушением взаимоотношений с другими людьми) являются закономерными и неизбежными в жизни каждого человека. Задача состоит только в том, чтобы пережить эти кризисы с наименьшими потерями. А для этого необходимо знать, что такое кризис, и в чем состоит специфика конкретного возрастного кризиса.

Отсюда следует, что критические периоды (периоды резких изменений, сопровождающиеся нарушением взаимоотношений с другими людьми) являются закономерными и неизбежными в жизни каждого человека. Задача состоит только в том, чтобы пережить эти кризисы с наименьшими потерями. А для этого необходимо знать, что такое кризис, и в чем состоит специфика конкретного возрастного кризиса.Кризисы – это не болезнь личности, не проявление невротического расстройства, а «поворотные пункты», «моменты выбора между прогрессом и регрессом, интеграцией и задержкой».

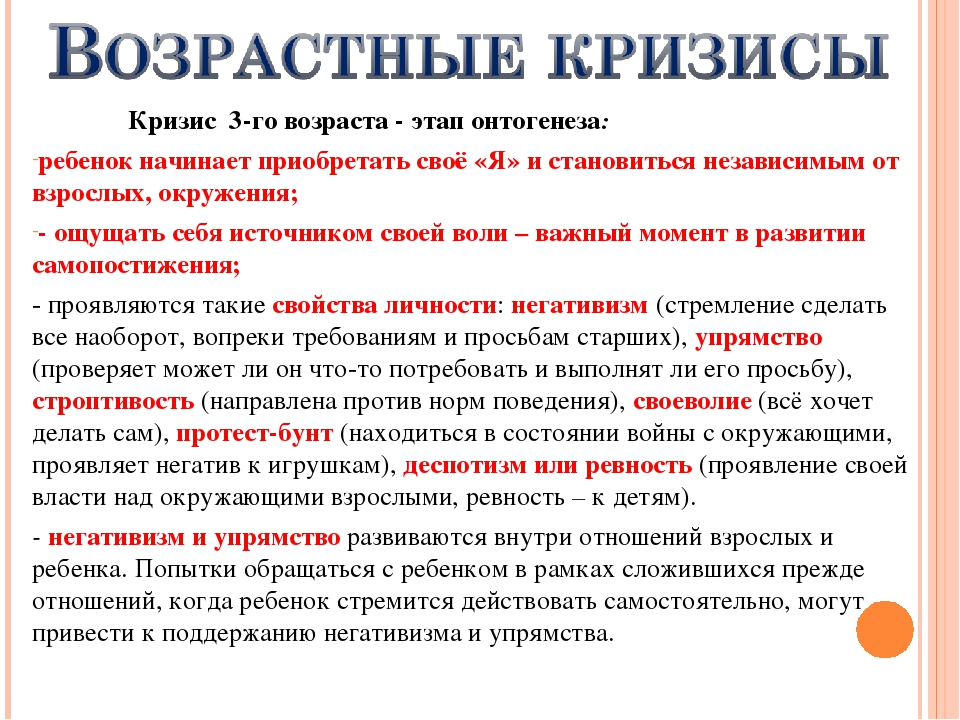

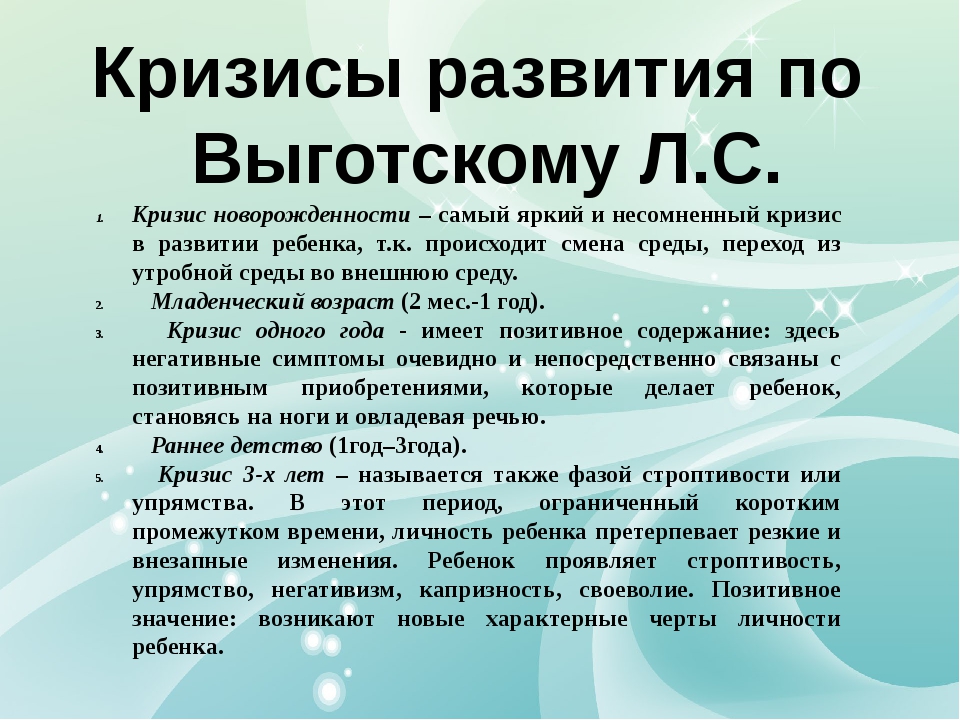

Содержанием кризиса всегда является переход человека на новый уровень развития за счет осознания и присвоения новообразований предыдущего (относительно стабильного) периода. Например, к 3 годам освоив речь и предметные действия, ребенок только в кризисе 3-х лет становится субъектом собственных действий. Потому этот кризис и получил название — кризис «Я- сам» или кризис рождения самосознания.

Кризис 7 лет первоначально был описан как трудность перехода к школьному возрасту. В этом возрасте ребенок впервые начинает различать внутренний и внешний мир. Он впервые понимает свои переживания как нечто, доступное только ему. Переживание начинает обобщаться, и у ребенка складывается внутреннее отношение, в том числе отношение к самому себе.

В этом возрасте ребенок впервые начинает различать внутренний и внешний мир. Он впервые понимает свои переживания как нечто, доступное только ему. Переживание начинает обобщаться, и у ребенка складывается внутреннее отношение, в том числе отношение к самому себе.

До этого кризиса ребенок способен подчиняться некоторым правилам социальной жизни, но делает он это без внутреннего выбора. После 7 лет представленность норм и правил в сознании приводит к тому, что человек начинает соотносить каждое свое действие со смыслом правил (социальных норм). Отсюда возникают и симптомы кризиса: те правила, которые ребенок давно усвоил и всегда выполнял автоматически (например, мыть руки перед едой), теперь не выполняются до тех пор, пока он не уяснит себе смысл запрета или требования. Поэтому и возникают «паузы», когда ребенок «не слышит» обращенную к нему просьбу, и прочие способы избежать выполнения норм.

Кроме того, появившаяся способность различения внешнего и внутреннего мира настоятельно требует апробации и уточнения. В связи с этим возникают манерничанье и бескорыстная ложь или хитрость. Ребенок все делает, чтобы внешнее и внутреннее различались еще больше, и фиксирует сам для себя это расхождение и реакцию взрослых на свое поведение.

Таким образом, важнейшим для школы результатом кризиса 7 лет является появление у ребенка способности различать внешнее и внутреннее и ориентироваться на смысл действия. Именно это дает возможность первокласснику вести себя не так, как хочется, а так, как следует, по внутренним мотивам без контроля со стороны.

Произвольность действий и осознанность поведения в целом и являются основным содержанием готовности ребенка к школьному обучению. В терминах психологии это звучит как сформированность внутреннего плана действий, а в житейских выражениях — умение сначала подумать, потом сделать.

Готовность ребенка к школе стала изучаться как психологическая проблема при появлении возможности поступления в школу с 6 или 7 лет. С самого начала психологи включали в это понятие не только запас знаний и представлений ребенка об окружающем мире, но и его способность произвольно действовать, руководить своим поведением, преследуя принятую цель.

Существуют различные методики определения готовности к школе. Все они содержат разделы, направленные на выявление возможностей ребенка в различных сферах. Как правило, изучаются тонкая моторика (в том числе речевая), диагностируется способность к выполнению словесной инструкции, сформированность простейших логических операций и, естественно, имеющиеся представления о мире.

Начало школьного обучения при несформированной готовности может приводить к таким нежелательным последствиям, как утрата мотивации к учению. Дело в том, что мотивационная готовность ребенка к школе не может быть выявлена его ответом на вопрос «Хочешь ли ты учиться?»

Даже утвердительный ответ на него не свидетельствует о сформированной учебной мотивации. Скорее всего, в ответе звучит просто стремление приобрести более высокий, более «взрослый» социальный статус. Это, конечно, хорошо, но этого мало. Исключительно познавательная мотивация также редко обеспечивает успешность обучения, поскольку может представлять собой простое любопытство без готовности прилагать усилия, чтобы его удовлетворить. Кроме того, в школе нередко приходиться работать и с материалом, который не является для ребенка абсолютно новым, т.е. любопытства уже не вызывает.

Некоторые психологи подчеркивают положительную роль, которую играет в процессе обучения мотивация достижения (стремление к успеху). Неоднозначность влияния этой мотивации объясняется тем, что младшие школьники свой успех или неуспех в учебной работе сами осознать не могут и ориентируются прежде всего на оценку учителя, что чревато погоней за отметкой любой ценой, которая, к сожалению, часто поддерживается и родителями.

Собственно учебная мотивация включает в себя и познавательную, и мотивацию достижения. Это можно сформулировать как стремление ребенка стать более знающим, и компетентным, а также готовность прилагать к этому все необходимые усилия. Результатом же учебы для ребенка с такой мотивацией должна стать не оценка или отметка, а ощущение возрастающей собственной компетентности, значимости, возрастание уверенности в себе.

Итак, в кризисе семи лет утрачивается детская непосредственность, и ребенок начинает ориентироваться на смысл поступка или действия, на его социальную оценку. Постигнув различие внешнего и внутреннего, ребенок приобретает способность управлять своими импульсами и не все их реализовывать во внешнем поведении. Эта утрата детской непосредственности делает его способным к деловому общению, что является основой готовности к школьному обучению наряду с развитием произвольности поведения, формированием мыслительных логических операций и расширением представлений о мире.

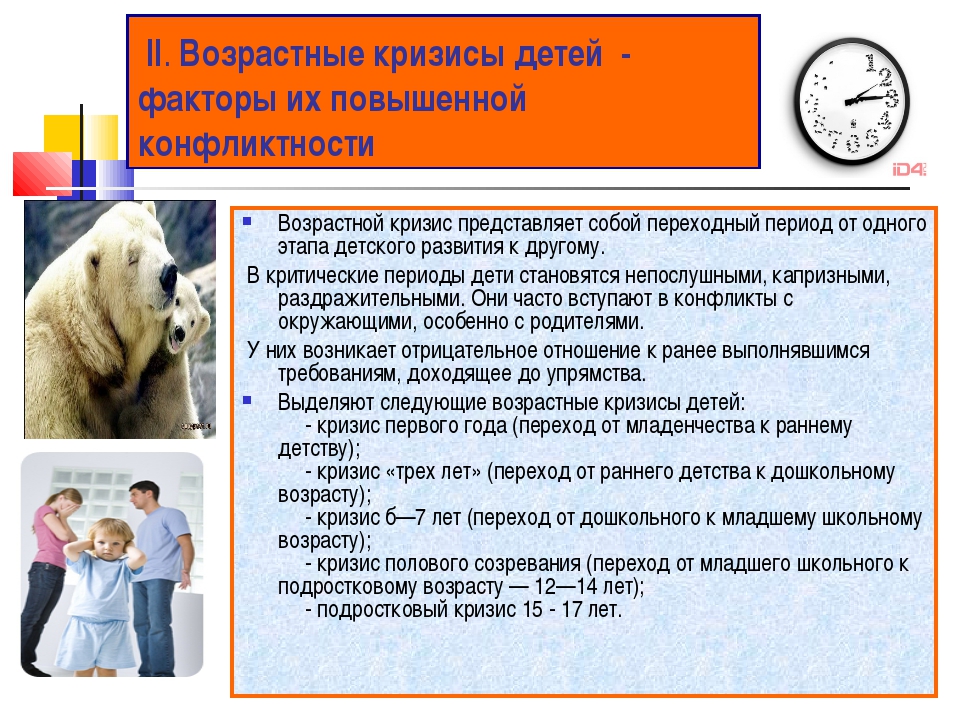

Возрастные кризисы у ребенка

С первых дней жизни и до полнолетия ребенок сталкивается с немалым количеством кризисных периодов. Это время стремительного развития, когда дети овладевают новыми навыками и умениями, вместе с тем открывая новые эмоции, и не всегда это положительные эмоции. Кризисы чередуются со спокойными периодами, они могут быть не сразу заметны, часто вызывают недоумение родителей. Так как же распознать такую ситуацию и как реагировать?

Что такое возрастной кризис

Дети могут выражать беспокойство, шок или горе по-своему, не так, как взрослые. Поэтому родителям, учителям, старшим сложно понять, как ребенок переживает кризис. Нужно принять, что дети испытывают такие же чувства пустоты, замешательства, гнева, упадка сил, что и взрослые. Больше всего детям нужно присутствие, поддержка взрослых в сложных стрессовых ситуациях. При этом, обратите внимание: понятие “возрастной кризис” не обязательно несет в себе негативный контекст, а считается просто периодом стремительных изменений.

У каждого ребенка будут свои уникальные потребности, своя линия поведения. Многое зависит от его понимания ситуации, поддержки родных, возраста, уровня развития, индивидуального темперамента. Не существует единого “симптома”, который сигнализирует о начале кризисного периода, но присмотревшись к реакциям на те или иные события, родители могут выявить изменения.

Стрессу подвержены все — и дети, и взрослые. Поведение ребенка может сильно отличаться — может наблюдаться изменения аппетита (старшие дети переедают, младшие могут иметь пониженный аппетит), приступы гнева, нытье, а также физические симптомы, такие как головные боли. Все это означает, что кроха испытывает высокий уровень стресса. Родители часто разочарованы этими изменениями, но важно понимать, что непростое поведение вызвано кризисом, нужно постараться проявить больше терпения, сочувствия.

Чувства тревоги, печали, замешательства, страха — все это нормальные реакции. Благодаря родительской любви и поддержке большинство детей быстро преодолевают проблемы, приходя в норму. Обычно эмоциональная реакция ребенка на травму длится несколько недель, если же это возрастной кризис, его время наступления и продолжительность могут быть разными. Примерно можно выделить несколько периодов, когда стоит ожидать кризиса (однако помните, что все индивидуально):

-

младенцы до 3 лет;

-

раннее детство — 4-5 лет;

-

детство — 6-12 лет;

-

подростковый возраст — 13-17 лет.

Нужно ли беспокоиться по поводу кризиса? Может возникнуть повод для родительской тревоги, если у ребенка чрезмерно интенсивные эмоциональные реакции, плохое самочувствие длятся долгое время, а настроение мешает нормально провести день (например, возникает неспособность ходить в школу, серьезные проблемы с питанием, трудности со сном). В таких случаях может понадобиться профессиональная психологическая помощь, но если ситуация не зашла так далеко, мама и папа вполне смогут справиться с возрастным кризисом самостоятельно.

Как справиться с проблемой — общие рекомендации

Детям в кризисной ситуации нужны безопасность, порядок. Чтобы обеспечить чувство безопасности, важно сохранить распорядок дня — кушать и ложиться спать в то же время, проводить время с теми же хобби, что до начала кризиса. Помимо всего этого детям потребуется много общения. Стоит ответить на вопросы крохи, объяснить, что временные изменения в настроении — нормальны (если он уже постарше), обсудить события, которые вызывают кризисную реакцию. При разговоре с детьми следует избегать метафор, туманных объяснений — говорите прямо, но без нравоучений. На вопросы, задаваемые детьми, следует отвечать правдиво, но понятно.

Ребенок должен знать, что по-разному реагировать на беспокоящие события — естественно. На примере взрослых стоит объяснить природу эмоций, научить не бояться странных мыслей, противоречивых чувств. Все это — не только помощь в преодолении кризиса, но и инвестиция в будущее — человеку приходится всю жизнь сталкиваться со стрессом, так что лучше подготовить малыша к этому заранее. Кризис может проявляться в виде плохой успеваемости в школе или проблем с одноклассниками. Тогда ситуацию следует обсудить с учителями.

Дети часто решают сложные вопросы в игре. Это особенно полезно, если ребенку сложно подобрать слова, чтобы описать чувства. Используйте игру как средство для обсуждения таких вопросов. Могут помочь справиться с негативными чувствами ведение дневника, рисование, лепка или другие виды декоративно-прикладного искусства.

Ободряйте ребенка словесно (“все хорошо, ты дома, в безопасности”) и физически — обнимайте, улыбайтесь, проводите время вместе. Возложите на детей несложные обязательства по дому — это дает им ощущение контроля над ситуацией. Достаточно простых заданий, не обязательно нужна физическая работа — например, самый маленький член семьи может быть ответственным за выбор игры для совместного отдыха или придумывание, что съесть на ужин.

Такие советы полезны для преодоления кризиса независимо от возраста. Но для каждого возраста существуют уникальные проблемы, с которыми придется столкнуться, и определенные, более действенные способы поддержать свое чадо.

Кризисы у самых маленьких — новорожденные и младенцы

В первые три года жизни ребенок переживает несколько критических моментов — сразу после рождения, отлучения от груди, в период самоутверждения. Кризис новорожденных вызван разлукой с матерью. После перерезания пуповины младенец сталкивается с новым миром и должен продемонстрировать, что способен “функционировать” самостоятельно. Важно установить связь с внешним миром, в первое время это проходит на руках матери благодаря ее опеке, кормлению. Первый период формирования привязанности длится 6-8 недель после рождения. С психологической точки зрения это первый кризис в развитии младенца. Если малыш имеет сильную привязанность к маме, окружен заботой, то примерно через 8 недель будет готов “отделиться”.

Второй кризис наступает в связи с отлучением от груди. Он связан с физическими изменениями от появляющейся способности есть и переваривать другую пищу, кроме молока или смеси. За этим следуют психологические изменения, заключающееся в более высокой степени осознания себя и внешнего мира. Отлучение начинается у разных детей по-разному, оно не всегда относится к окончанию грудного вскармливания, а, скорее, к началу приема твердой пищи.

Затем ребенок проходит очередной кризис, когда осознает, что является субъектом, может выражать свои желания, эмоции, влиять на внешний мир. Малыш уже может ползать или начинает ходить, способен самостоятельно двигаться к желаемым предметам. Важно, чтобы у малыша уже было собственное безопасное пространство для практики, тренировки движений. Не менее важна на данном этапе психологическая поддержка. Когда малыш начинает передвигаться, именно подбадривание родителей определяет, как далеко он зайдет. Если взрослые поддерживают, поощряют первые начинания, ребенок быстрее улучшает навыки. В психологическом плане появляется принятие других людей, которые приходят и уходят. Малыш начинает понимать, что взрослые, которые невидимы для него сейчас, все еще существуют и вернутся.

Кризис самоутверждения начинается в возрасте 18 месяцев и завершается к 2,5-3 годам. На данном этапе ребенок говорит «нет», казалось бы, всему. Это последний кризис младенчества, через который следует пройти, чтобы завершить заключительный этап разлуки с матерью. Малыш принимает, что он полностью отделен от матери, осознает себя, постоянно хочет делать что-то самостоятельно. Чем больше возможностей для независимости предоставить, тем сильнее, увереннее станет кроха.

Универсальным рецептом поведения для родителей в такие кризисы остаются уход, внимание, забота. Вместо наказаний или потакания капризам нужно тренировать терпение — детские вспышки агрессии, капризности или другие слишком бурные эмоции скоро пройдут.

Кризис у детей дошкольного возраста

Кризис у детей 5-6 лет проявляется в виде строптивости и желания показать характер, проявить себя вопреки родительским наставлениям. В этом возрасте дети уже могут выражать свои чувства, хотя может потребоваться помощь в определении сложных эмоций, таких как разочарование или ревность. Разговоры помогут научиться лучше контролировать чувства, предотвратить неожиданные вспышки гнева. Если проявить больше терпения, ваше чадо будет готово поговорить с вами.

Хотя ваш пятилетний ребенок любит быть независимым, он все же нуждается в любви, внимании. Связь с семьей — самое важное в жизни вашего сынишки или доченьки. Желание одобрения и сложности с приниманием критику полность объяснимы. Некоторые опасения может вызвать постоянно растущее понимание окружающего мира и следующее за ним придумывание собственных миров. Например, некоторые дети боятся сверхъестественных вещей (например, призраков), критики, тестов, неудач, физического вреда или угрозы. Подарить безопасность, уверить, что внешний мир не несет угрозы, — важное задание для родителей.

Кризисы у школьников 6-12 лет

С началом школы у детей полностью меняется распорядок дня и весь образ жизни, что вызывает новый кризис. Стоит проверить готовность к обучению и началу нового этапа, советы как это сделать — в данной статье. У детей появляется восстание против всякой власти. При этом резко меняется настроение, становятся более частыми ссоры. Важно помнить: данный период изменений — нормальная часть формирования личности. Попытки укрепить характер, сформировать свою личность могут быть травмирующими, неуклюжими, но имеют место быть. Такую часть взросления просто нужно пережить, смело принимая физические, умственные и социальные трансформации.

В детском мозгу начинают происходить большие изменения. Наблюдая за поведением взрослых, дети тянуться к открытию нового, смело выражают то, что хотят, думают, чувствуют. Уверенности добавляет улучшение разговорных навыков, умение обращаться к разным людям, осознавать чувства других. Школа, общение, новые знакомства окунает в водоворот событий, учить различать реальность и воображение.

Кризис данного возраста связан как раз с навалой самых противоположных эмоций. Не позволяйте этому процессу вызвать у вас отчаяние. Помните: детское поведение связано с развитием тела и мозга. Дайте ребенку время повзрослеть, научиться контролировать порывы. Просто помогите своему сыночку или доченьке найти зону комфорта.

Кризисы у подростков 13-17 лет

В подростковом возрасте дети становятся более независимыми, появляется интерес к противоположному полу, еще большее желание проводить время с друзьями. Здоровая дружба очень важна для социального развития подростка, но проблемой может стать давление сверстников. Уверенные в себе подростки могут противостоять негативному давлению со стороны сверстников и легче переносить кризис. По мере расширения круга общения могут возникать социальные конфликты. Родители должны поговорить с ребенком о повседневных делах, чтобы быть в курсе любых проблем, которые могут возникнуть.

Второй аспект, влияющий на подростковый кризис, — гормональные изменения в организме. Последствиями становятся эмоциональная неустойчивость, желание казаться взрослее. Общение с подростками становится целой наукой, порой трудно осваиваемой родителями. Важно принятие, понимание и предоставление пространства для личной жизни, собственных целей. Позвольте чаду искать себя, предоставляя поддержку в нужные моменты!

В кризисе подростки более подвержены стрессу и тревоге. Они осознают опасность, склонны запоминать факты несправедливости, при этом уже могут контролировать импульсы. Хотя последствиями кризиса часто становятся переедание, нарушенный режим сна, чрезмерное использование интернета или видеоигр, самоизоляция от сверстников. Важно отслеживать такие признаки и быть готовым помочь своему ребенку. В половине случаев помогает искреннее общение без угроз, нравоучений, ссор.

Умение слушать ребенка — важный навык, помогающий родителям справиться с большинством кризисов. Понимание детской психологии часто рождается именно в разговорах, а затем на горизонте появляется выход из кризисной ситуации. Помните об этом!

Кризисы возрастного развития и их влияние на личность. Возрастные кризисы в психологии

Кризис возрастного развития имеет разное обозначение. Его называют кризисом развития, возрастным кризисом, кризисным периодом. Но все это условное наименование переходных этапов возрастного развития, характеризующихся резкими психологическими изменениями. Независимо от желаний и обстоятельств человека такой кризис наступает внезапно. Но для кого-то он протекает менее болезненно, а для некоторых – открыто и бурно.

Надо отметить, что следует отличать кризис возрастного развития от кризиса личности человека. Первый возникает в связи с возрастной динамикой психики, а второй – в результате создавшихся социально-психологических обстоятельств, в которые человек попадает неожиданно для себя и испытывает в них отрицательные переживания, повлекшие за собой внутреннюю перестройку психики и поведения.

В возрастной психологии нет единого мнения по поводу кризисов, их места и роли в психическом развитии ребенка. Часть психологов считает, что детское развитие должно быть гармоничным, бескризисным. Кризисы – ненормальное, «болезненное» явление, результат неправильного воспитания.

Другая часть психологов утверждает, что наличие кризисов в развитии закономерно. Более того, по некоторым представлениям, ребенок, не переживший по-настоящему кризис, не будет полноценно развиваться дальше.

В настоящее время в психологии все чаще говорят о переломных моментах в развитии ребенка, а собственно кризисные, негативные проявления относят на счет особенностей его воспитания, условий жизни. Близкие взрослые могут эти внешние проявления смягчить или, наоборот, усилить. Кризисы, в отличие от стабильных периодов, длятся недолго, несколько месяцев, при неблагоприятном стечении обстоятельств растягиваясь до года или даже нескольких лет.

Возрастной кризис рассматривается с одной стороны как этап развития (см. стр. 7), а с другой – как механизм развития (см. стр.16). Обе эти характеристики кризиса развития были обоснованы Л.С. Выготским. Они взаимосвязаны, так как кризисвыступает механизмом развития на определенном этапе психического становления. Он действует через противоречия между имеющимися потребностями и новыми социальными требованиями, которые появляются в жизни человека при переходе из одного возраста в другой. Сущность кризиса кроется в перестройке внутренних переживаний, в изменении потребностей и побуждений при взаимодействии со средой. Таким образом, кризис возрастного развития имеет следующие характеристики:

Это есть естественный этап психического развития;

Завершает (отделяет) каждый возрастной период и появляется на стыке двух возрастов;

В основе лежит противоречие между средой и отношением к =ней;

Результатом кризиса развития становится преобразование психики и поведения.

Кризис развития имеет две стороны. Первая – негативная, разрушительная сторона. Она говорит о том, что во время кризиса идет задержка психического развития, отмирание и свертывание раннее приобретенных психических образований, умений и навыков. Само время кризиса протекает беспокойно с появлением в поведении у человека отрицательных эмоций и переживаний. Кроме этого, при неблагоприятном течении кризиса могут формироваться негативные характеристики личности и межличностного взаимодействия, а неудовлетворение новых потребностей вводит человека в повторное (или затянутое) кризисное состояние развития. При патологическом течении кризиса может произойти искажение нормальной возрастной динамики.

Другая сторона кризиса возрастного развития – позитивная, конструктивная, которая сигнализирует о появлении положительных изменений (новообразований и новой социальной ситуации развития), составляющих смысл каждого переломного периода. Позитивное преобразование психики и поведения человека возникает при благоприятном течении кризиса.

Таким образом, можно отметить, что кризис развития представляет собой чувствительный этап к преобразованию психики, где грань между ее нормальным и нарушенным развитием очень тонкая. В каком направлении разрешится кризис – чаще всего зависит от продуктивности взаимодействия человека (ребенка) со средой, что определяет индивидуальность течения возрастного кризиса.

Кризисы развития изучал и ученик Л. С. Выготского – Д. Б. Эльконин. Он открыл закон чередования в ходе психического развития ребенка. Ученый выделил различные по ориентации виды деятельности, которые периодически сменяют друг друга: за деятельностью, ориентированной в системе отношений между людьми («человек – человек») следует деятельность, где ориентация идет на способы употребления предметов («человек – предмет»). Каждый раз между этими двумя типами ориентаций возникают противоречия, которые становятся причиной появления кризиса развития, так как действие не может дальше развиваться, если оно не встроено в новую систему отношений и без поднятия интеллекта на определенный уровень не будут развиваться новые мотивы и способы действия. С учетом указанных выше ориентаций ведущих видов деятельностей Д.Б. Эльконин объяснил содержание выделенных Л.С. Выготским кризисов развития. Так, в период новорожденности, в 3 года и 13 лет происходят кризисы отношений, а в 1 год, 7 и 17 лет – кризисы мировоззрения, которые также чередуются.

В отечественной психологии идет преобладание точки зрения на то, что кризисы развития неизбежно появляются на стыке двух каких-либо возрастных периодов. Сроки протекания кризисов в детстве, установленные Л.С. Выготским, оспариваются, а вот последовательность их возникновения сохраняет свою актуальность, так как отражает нормативные закономерности психического развития.

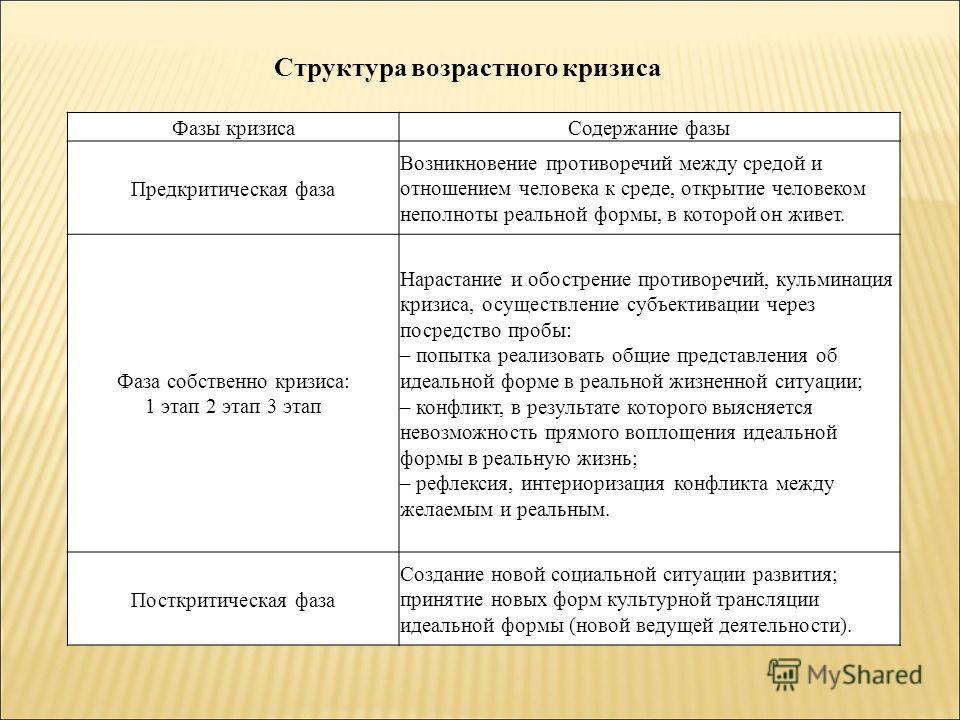

Л. С. Выготский выделяет следующие стадии течения кризиса развития.

I. Предкризис. Возникает противоречие между средой и отношением человека к ней. Предкризисное состояние характеризуется переходным внутренним состоянием, где показатели аффективной и когнитивной сфер становятся противоположно направленными. Снижается интеллектуальный контроль и в то же время повышается чувствительность к окружающему миру, эмоциональность, агрессивность, психомоторная расторможенность или вялость, замкнутость и др.

II. Собственно кризис. На этой стадии идет временное максимальное обострение психологических проблем личностного и межличностного характера, где можно наблюдать определенную степень отклонения от возрастной нормы в психофизическом развитии. Часто проявляются низкая познавательная активность, психологическая лабильность (неустойчивость), снижение коммуникативности, утрата устойчивости психики, перепад настроения и мотивации. В целом на ребенка или взрослого в это время трудно повлиять, договориться, переориентировать и др.

III. Посткризис. Это время разрешения противоречий через образование новой социальной ситуации развития, гармонии между ее составляющими. В результате данной гармонии осуществляется возвращение к нормальному состоянию, где аффективные и когнитивные компоненты психики становятся однонаправленными. В подсознание уходят «старообразования», а на новый уровень сознания выдвигаются новообразования психики.

В заключении отметим, что кризис возрастного развития появляется внезапно и также исчезает. Его границы размыты. Он является кратковременным по сравнению со стабильными периодами. Разрешение кризиса связано с установлением новых социальных отношений со средой, которые могут носить продуктивный и деструктивный характер развития.

Кризисы встречаются не только в детстве, но и в периоды взрослости.

Психические изменения, которые появляются в это время у ребенка или взрослого, носят глубокий и необратимый характер.

План:

Введение

1.Сущность возрастного кризиса

2.Возрастные кризисы

2.1. Кризис новорожденного

2.2 Кризис подросткового возраста

2.3 Кризис среднего возраста

2.4 «Узелковый период» кризис старости

Литература

Введение

В психологических теориях категория «возрастной кризис» используется в многочисленных контекстах, отличается по своему содержанию и связывается с различными характеристиками психического развития человека. Суть возрастных кризисов заключается в изменении системы связей человека с окружающей действительностью и его отношения к ней, в смене ведущей деятельности. В отличие от кризисов невротического или травматического типа, они относятся к нормативным изменениям, необходимым для нормального поступательного хода психического развития.

В период возрастных кризисов резко изменяется эмоциональный фон, появляются элементы депрессивной симптоматики, выраженной тревожности, напряженности, снижения работоспособности и т. д. Все это является следствием рассогласования в системе самопрогнозирования, уровня притязаний личности: человек не может обеспечивать продуктивное выполнение индивидуальных программ. Реализация этих программ начинает требовать огромных энергетических усилий.

Если рассматривать возрастные кризисы с точки зрения перемен, наступающих в поведении ребенка, то все они характеризуются некоторыми общими чертами. В критические периоды дети становятся непослушными, капризными, раздражительными: часто вступают в конфликт с окружающими взрослыми, особенно родителями и воспитателями; у них возникает отрицательное отношение к ранее выполнявшимся требованиям, доходящее до упрямства и негативизма.

Проблематика возрастных кризисов в онтогенезе является актуальной, чрезвычайно интересной и в то же время недостаточно разработанной в теоретическом и экспериментальном плане. Само понятие «возрастной кризис» является одним из наименее четко определенных и часто не имеет законченной формы. Тем не менее, термин широко употребляется и среди психологов, и среди педагогов. С содержательной точки зрения периоды возрастных кризисов представляют интерес, поскольку отличаются специфическими особенностями процесса психического развития (наличие резких изменений в психике, обострение противоречий, негативный характер развития и т.д.).