Морализм (Морализаторство) | Что такое Морализм (Морализаторство)

Морализм (Морализаторство) как качество личности – склонность получать удовольствие от нравоучений и морального проповедничества, от превращения морали во что-то самодовлеющее; стремление «учить жить».

Однажды Мудрая Свинья задумалась о вопросах морали и, немного подумав, сказала вслух следующее: — У каждого племени, клана и даже семьи, если на её подворье живут хотя бы три курицы, своя мораль. Одни считают достойным воина убить врага исподтишка, а другие — одолеть в рыцарском поединке. Одни убивают, чтобы облегчить мучения, другие сохраняют жизнь страдающему калеке. Перечисление сих противоречий можно продолжать до бесконечности, но главное, что следует из всего этого, — если в глазах кого-то хочешь казаться человеком, следующим законам морали, поступай в соответствии с его взглядами. Высказав всё это, гордая Свинья удалилась к своей кормушке проверить, не осталось ли что-нибудь от вчерашнего ужина.

Морализм – это ходить с молитвенником в руках и с камнем за пазухой. Морализировать – означает, как говорил Г. Гейне: «попивая вино тайком, проповедовать воду публично». То есть, моралист проповедует строгую мораль, не следуя сам моральным принципам.

Морализм – это пристрастие к нотациям и нравоучениям. Мечта моралиста – сделать всех морально устойчивыми с единственным исключением для себя. Kогда вpач спpосил у военкома, что значат слова «моpально устойчив», то получил ответ: «Ему читают моpаль, а он не падает». Чтение моралей быстро становится качеством личности, ибо оно доставляет удовольствие. Михаил Пришвин писал: «Читать мораль доставляет удовольствие, потому что, вычитывая, человек, в сущности, говорит о себе, и это очень приятно, и это есть своего рода творчество с обратным действием, то есть не освобождающим, а угнетающим, — творчество бездарных людей».

Морализм – это стремление оглушить людей сводом моральных правил, подравнять всех под одну гребенку, лишить индивидуальных качеств, усреднить и оболванить, чтобы затем держать в строгом повиновении общественным предписаниям, выдуманным самими моралистами.

Недобросовестность морализма проявляется в абсолютизации моральных норм, вульгарном их применении к любой ситуации, без учета времени и других обстоятельств. Морализм судит Калигулу, Ивана Грозного, Мессалину и Муссолини по представлениям сегодняшней демократической морали. Отсюда террористы, убивающие царских губернаторов и военачальников – моральны, а тайная полиция, борющаяся с ними – аморальна.

Морализм в связке с брюзжанием постоянно трезвонит о том, что раньше всё было лучше, и солнце светило ярче, и трава была зеленее. Выставляя себя зрелой, целостной и состоявшейся личностью, моралист без лишней скромности презентует себя как эталон морального совершенства. Ему, как правило, присущи стереотипность мышления, косность ума, нетерпимость и оголтелость. Ареал его распространения чрезвычайно широк. Морализм встречается во всех сферах жизни – в семье, на работе, в транспорте и даже в собственной постели.

Морализму некогда заняться собой. Как белка в колесе, он постоянно озабочен осуждением и обвинением порочных качеств личности окружающих. Зачастую с морализмом происходят любопытные трансформации. Человек совсем недавно вёл аморальный образ жизни: пил, развратничал, чревоугодничал и тут, как по мановению волшебной палочки, превратился в ужасного моралиста. Как в сказке «Золушка», крыса становится кучером. Он всех начинает учить, как правильно жить, заявляя, что постиг секреты мироздания. При этом судит людей строго, не намереваясь прощать и быть снисходительным к их полу, возрасту и другим обстоятельствам. Еще недавно сам это же делал, но свое прошлое лицемерно забыто. Вот и возникают в жизни ситуации, когда мать, бросившая своего ребенка, учит других, как воспитывать детей. Женщина, наделавшая абортов и не имеющая по этой причине детей, читает нравоучения на сексуальные темы. Бывшая «лимитчица» после получения московской прописки громче всех кричит: «Понаехали тут». Мужчина сильно пил, бросил семерых детей от пяти жен и вдруг начинает осуждать современную молодежь в развязности и разнузданности. На моей практике секретарь парткома в 90-е годы резко сменил маску, удрав в церковь.

Зачастую с морализмом происходят любопытные трансформации. Человек совсем недавно вёл аморальный образ жизни: пил, развратничал, чревоугодничал и тут, как по мановению волшебной палочки, превратился в ужасного моралиста. Как в сказке «Золушка», крыса становится кучером. Он всех начинает учить, как правильно жить, заявляя, что постиг секреты мироздания. При этом судит людей строго, не намереваясь прощать и быть снисходительным к их полу, возрасту и другим обстоятельствам. Еще недавно сам это же делал, но свое прошлое лицемерно забыто. Вот и возникают в жизни ситуации, когда мать, бросившая своего ребенка, учит других, как воспитывать детей. Женщина, наделавшая абортов и не имеющая по этой причине детей, читает нравоучения на сексуальные темы. Бывшая «лимитчица» после получения московской прописки громче всех кричит: «Понаехали тут». Мужчина сильно пил, бросил семерых детей от пяти жен и вдруг начинает осуждать современную молодежь в развязности и разнузданности. На моей практике секретарь парткома в 90-е годы резко сменил маску, удрав в церковь. Теперь он достает окружающих моральными проповедями.

Теперь он достает окружающих моральными проповедями.

Когда у человека есть твердые нравственные принципы, его не нужно заставлять быть моралистом. К примеру, он не хочет курить, алкоголь вызывает у него приступы тошноты, он привык соблюдать режим дня, не может сквернословить, испытывает отвращение к изменам. Зачем такому человеку морализм с его внешними, надуманными и выгодными кому-то правилами?

Морализм лишен собственного видения мира. Он, как правило, заученно внушает окружающим чужие представления о добре и зле. Зачастую он из каких-то соображений вынужден разбрасываться штампами и сомнительными лозунгами. Например, почему в Гражданскую войну белое движение не смогло привлечь на свою сторону миллионы трудящихся? Ответ прост. Руководители белого движения морализировали на непонятном для народа языке. Их морализм был неискренний и чуждый интересам масс.

Писатель Николай Стариков в книге «Мифы и правда о Гражданской войне. Кто добил Россию?» раскрывает, какую пагубную роль сыграл не умело преподнесенное морализирование. Время шло, а лозунги белых оставались такими же невнятными. Свой первый манифест написал Колчак сразу по восшествии на русский властный Олимп. Это ноябрь восемнадцатого. Прошло более полугода – адмирал укрепился, осмотрелся. Он должен, обязан понять, что с такими лозунгами Гражданскую войну выиграть невозможно! Теперь-то он конкретно объяснит, за что русские должны бить большевиков. Листаем интервью Колчака корреспонденту английской газеты, опубликованное в газете «Вестник Северо-Западной армии» , NQ 17 от 12 июля 1919 года. Поскольку корреспондент — союзный, то выступает адмирал Колчак не только перед своими солдатами, а еще и перед общественностью Запада: — Первою мыслью моею, в час окончательного поражения большевиков, будет назначить день для выборов в Учредительное Собрание … Россия в настоящее время и в будущем может быть только демократическим государством …» Снова — Учредительное собрание. Вперед, воевать за эту химеру, что существовала в реальной действительности всего один день! Про которую никто толком не знает, что же это такое.

Время шло, а лозунги белых оставались такими же невнятными. Свой первый манифест написал Колчак сразу по восшествии на русский властный Олимп. Это ноябрь восемнадцатого. Прошло более полугода – адмирал укрепился, осмотрелся. Он должен, обязан понять, что с такими лозунгами Гражданскую войну выиграть невозможно! Теперь-то он конкретно объяснит, за что русские должны бить большевиков. Листаем интервью Колчака корреспонденту английской газеты, опубликованное в газете «Вестник Северо-Западной армии» , NQ 17 от 12 июля 1919 года. Поскольку корреспондент — союзный, то выступает адмирал Колчак не только перед своими солдатами, а еще и перед общественностью Запада: — Первою мыслью моею, в час окончательного поражения большевиков, будет назначить день для выборов в Учредительное Собрание … Россия в настоящее время и в будущем может быть только демократическим государством …» Снова — Учредительное собрание. Вперед, воевать за эту химеру, что существовала в реальной действительности всего один день! Про которую никто толком не знает, что же это такое. В результате во многих мемуарах белогвардейцев сквозит недоумение: на простые вопросы крестьян, за что они воюют и что несет белая власть простому человеку, образованные офицеры дать ответ затрудняются. Потому что этого ответа не знает никто. Белые против большевиков. Это ясно. А вот за что они воюют, не знает никто … Почему же Колчак выдвигает снова такие расплывчатые лозунги? С чего это он своим солдатам о долгах внешних говорит? Надеялся с помощью абстракций победить вполне конкретные — землю крестьянам, фабрики рабочим большевиков? Думает, что, узнав о признании внешнего долга, пойдут офицеры в бой смелее и бесстрашнее? Нет, его тоже к тому вынудили союзники. Тех, кто хочет видеть Россию сильной, единой и неделимой, с царем во главе, — они называют реакционерами. Тех, кто, как Деникин и Колчак, выдвигает под давлением союзников малопонятные народу лозунги, — демократами. И помогают, а точнее продают оружие только таким! Морализм предполагает мировоззренческое извращение морали, подгонку ее духовной абсолютности под интересы «минуты».

В результате во многих мемуарах белогвардейцев сквозит недоумение: на простые вопросы крестьян, за что они воюют и что несет белая власть простому человеку, образованные офицеры дать ответ затрудняются. Потому что этого ответа не знает никто. Белые против большевиков. Это ясно. А вот за что они воюют, не знает никто … Почему же Колчак выдвигает снова такие расплывчатые лозунги? С чего это он своим солдатам о долгах внешних говорит? Надеялся с помощью абстракций победить вполне конкретные — землю крестьянам, фабрики рабочим большевиков? Думает, что, узнав о признании внешнего долга, пойдут офицеры в бой смелее и бесстрашнее? Нет, его тоже к тому вынудили союзники. Тех, кто хочет видеть Россию сильной, единой и неделимой, с царем во главе, — они называют реакционерами. Тех, кто, как Деникин и Колчак, выдвигает под давлением союзников малопонятные народу лозунги, — демократами. И помогают, а точнее продают оружие только таким! Морализм предполагает мировоззренческое извращение морали, подгонку ее духовной абсолютности под интересы «минуты». Поэтому она без интереса воспринимается теми, кому неизвестны интересы «этой минуты», как это и случилось с белым движением.

Поэтому она без интереса воспринимается теми, кому неизвестны интересы «этой минуты», как это и случилось с белым движением.

Чтобы лучше усвоить суть морализаторства, вслушайтесь в мораль, которую читает дед внуку: — Да разве мы в ваши годы такими были? Мы были вежливыми, предупредительными. Всегда в транспорте место женщинам yстyпали. И ничего я не заливаю. Еще как yстyпали! По первомy требованию. Да и я сам, как сейчас помню, один раз yстyпил место старyшке, хотя меня никто и не просил. Троллейбyс, помню, был битком забит. На подножках висели. У меня обе рyки заняты были. Я спрыгнyл, а старyшка yцепилась. И гордится тyт нечем. Мы все тогда были yчтивые, воспитанные. Я бы даже сказал, галантные.

Мы с твоей бабyшкой в кино познакомились. Так я, можешь себе представить, весь первый вечер вообще себе ничего такого не позволял. “Почемy», “почемy»… Потом с что по физиономии мог полyчить. От парня, с которым она была. Я, междy прочим, прежде чем твоей бабyшке сделать предложение, два месяца за ней yхаживал. По подъездам. Не то что вы теперь: сегодня — с одной, завтра с дрyгой. В наше время yж если начал с одной встречаться, то так и встречаешься с ней всю неделю. И вообще, y нас была какая-то гордость, чyвство собственного достоинства. Мы же хамства по отношению к себе никомy не прощали. Даже работникам торговли. Клянyсь! Если нам, к примерy, говорили: “Кyда прешься? Не видишь, обед!” — мы отвечали сдержано, интеллигентно “Что значит “прешься»? Потрyдитесь выбирать выражения! Во-первых, не “прешься», а “претесь». А во-вторых сейчас еще без восьми минyт. Поэтомy сиди, мамаша, и не вякай.”

По подъездам. Не то что вы теперь: сегодня — с одной, завтра с дрyгой. В наше время yж если начал с одной встречаться, то так и встречаешься с ней всю неделю. И вообще, y нас была какая-то гордость, чyвство собственного достоинства. Мы же хамства по отношению к себе никомy не прощали. Даже работникам торговли. Клянyсь! Если нам, к примерy, говорили: “Кyда прешься? Не видишь, обед!” — мы отвечали сдержано, интеллигентно “Что значит “прешься»? Потрyдитесь выбирать выражения! Во-первых, не “прешься», а “претесь». А во-вторых сейчас еще без восьми минyт. Поэтомy сиди, мамаша, и не вякай.”

Была же кyльтyра общения междy людьми. И ничего yдивительного. Нас этомy yчили с детства. И дома, и в школе. Мы ведь yчились не как вы — из-под палки. Мы к знаниям бyквально рвались. Через все преграды. Помню как химичка пыталась скрыть от нас секрет изготовления пороха. Ничего от нее невозможно было добиться: ни из каких частей состоит, ни где они хранятся, ни каким ключом этот шкаф открывается. До всего пришлось своим yмом доходить. И чем дело кончилось? Капитальным ремонтом школы. Но дело же не в этом, а в том, что yчились мы не ради отметок, а ради знаний. А yж в инститyте — и подавно. Нам было важно не сдать, а знать. Как это — что знать? Дадyт стипендию или нет. И при этом мы никогда не пользовались шпаргалками. Мы считали ниже своего достоинства — списывать со шпаргалки, когда есть yчебники. Вы же теперь ни об искyсстве, ни о литератyре понятия не имеете. А я в твои годы yже прочел и Донцову, и Устинову. В общем, всю классикy.

До всего пришлось своим yмом доходить. И чем дело кончилось? Капитальным ремонтом школы. Но дело же не в этом, а в том, что yчились мы не ради отметок, а ради знаний. А yж в инститyте — и подавно. Нам было важно не сдать, а знать. Как это — что знать? Дадyт стипендию или нет. И при этом мы никогда не пользовались шпаргалками. Мы считали ниже своего достоинства — списывать со шпаргалки, когда есть yчебники. Вы же теперь ни об искyсстве, ни о литератyре понятия не имеете. А я в твои годы yже прочел и Донцову, и Устинову. В общем, всю классикy.

Ты себе не представляешь, как я одно время гонялся за альбомом Тициана. Тициан — это хyдожник был такой модерновый. Эпохи возрождения рок-н-ролла. Что значит — зачем он мне нyжен был? Возможность подвернyлась махнyть его на диск Челентано. Теперь понятно? И вообще, мы по сравнению с вами были настоящими эрyдитами. Некоторые помнили наизyсть все марки фирменных джинсов. Даже я мог с завязанными глазами отличить гонконговский “Вранглер” от ереванского. Кстати, как вы теперь одеваетесь? Это же чyдовищно! Стыд и срам! На вот, посмотри. Это мы с бабyшкой, когда нам было по девятнадцать. На стyпенях Большого театра. Нет, в подтяжках — это бабyшка. В наше время все одевались строго, сдержано. Pазве тогда в театр ходили в чем попало? Обязательно — в майке. “Адидас” или, по крайней мере, “Ну, погоди».

Кстати, как вы теперь одеваетесь? Это же чyдовищно! Стыд и срам! На вот, посмотри. Это мы с бабyшкой, когда нам было по девятнадцать. На стyпенях Большого театра. Нет, в подтяжках — это бабyшка. В наше время все одевались строго, сдержано. Pазве тогда в театр ходили в чем попало? Обязательно — в майке. “Адидас” или, по крайней мере, “Ну, погоди».

А в рестораны тогда вообще пyскали только в обyви. А какие тогда в ресторанах играли оркестры! Закачаешься! Мы ведь какyю мyзыкy любили — тихyю, мелодичнyю. Если играет y кого дома магнитофон, так его за два квартала yже и не слышно. Да какой мне интерес врать?! Нy, не за два квартала, за четыре, не в этом же дело! Главное, что звyчала она интимно. А что y вас теперь за танцы? Это же просто yжас! Это же ни на что не похоже! Вот мы танцевали! Изящно, грациозно и главное, естественно. Как настоящие аргентинские обезьяны. Это же было полное слияние с природой. Одним словом, кайф!

Что это значит? Это значит, что вы и рyсский-то язык позабыли. Где он — наш великий и могyчий? Во что вы его превратили? Где исконно рyсские слова нашей молодости: балдеж, кадреж, торчок? Нет их. Хана! Все накрылись. Несете теперь какyю-то тарабарщинy. Одним словом, полная распyщенность и падение нравов. Во всем. Я, междy прочим, пить и кyрить по-настоящемy начал только знаешь когда? Когда в школy пошел. А до каких лет теперь на родительской шее сидят? Нас ведь к самостоятельной жизни с раннего возраста приyчали — лет с 35. Мне родители первyю квартирy только ко второй женитьбе кyпили.

Где он — наш великий и могyчий? Во что вы его превратили? Где исконно рyсские слова нашей молодости: балдеж, кадреж, торчок? Нет их. Хана! Все накрылись. Несете теперь какyю-то тарабарщинy. Одним словом, полная распyщенность и падение нравов. Во всем. Я, междy прочим, пить и кyрить по-настоящемy начал только знаешь когда? Когда в школy пошел. А до каких лет теперь на родительской шее сидят? Нас ведь к самостоятельной жизни с раннего возраста приyчали — лет с 35. Мне родители первyю квартирy только ко второй женитьбе кyпили.

Дед откидывается на спинкy кресла и начинает нервно крyтить кyбик Рyбика…

Петр Ковалев

Другие статьи автора: https://www.podskazki.info/karta-statej/

Патернализм vs морализм

В отрывке из книги «Право, свобода и мораль», недавно вышедшей в Издательстве Института Гайдара в серии «Философия права», один из ключевых теоретиков в области политической философии и философии права Герберт Харт (1907-1992) вступает в дискуссию с Патриком Девлином, утверждавшим, что «функцией» права является «поддержание морального принципа и ничего более», и обсуждает различия между юридическим патернализмом и юридическим морализмом — и то, насколько оправдана политика юридического патернализма.

Я начну с примера, на который упирает лорд Девлин. Он указывает [1], что за некоторыми исключениями, например, если речь идет об изнасиловании, уголовное право никогда не признает согласие жертвы в качестве оправдания. Оно не является оправданием при обвинении в убийстве или умышленном физическом насилии, и вот почему эвтаназия, или убийство из милосердия, когда человека лишают жизни по его собственной просьбе, по-прежнему считается убийством. Такова норма уголовного права, которую многие сегодня хотели бы сохранить, хотя они также хотели бы возражать против наказания по закону преступлений, которые не вредят никому. Лорд Девлин полагает, что эти позиции непоследовательны, ибо он утверждает по поводу рассматриваемой нормы, что «есть лишь одно объяснение», и оно заключается в том, что «имеются определенные стандарты поведения, или моральные принципы, которые общество требует соблюдать» [2]. Среди них — святость человеческой жизни и, вероятно (поскольку норма применяется к физическому насилию) телесная неприкосновенность личности. Поэтому в отношении этой нормы и ряда других лорд Девлин утверждает, что «функцией» уголовного права является «поддержание морального принципа и ничто другое» [3].

Поэтому в отношении этой нормы и ряда других лорд Девлин утверждает, что «функцией» уголовного права является «поддержание морального принципа и ничто другое» [3].

Но этот аргумент не является действительно убедительным, ибо заявление лорда Девлина о том, что «есть лишь одно объяснение», попросту неверно. Нормы, исключающие согласие жертвы как оправдание по обвинениям в убийстве или физическом насилии, могут быть очень хорошо объяснены как проявление патернализма, призванного защищать индивидов от самих себя. Милль, несомненно, протестовал бы против патерналистской политики применения права для защиты даже выразившей согласие жертвы от телесного вреда примерно так же, как он протестовал против законов, применяемых исключительно для поддержания позитивной морали, но это не означает, что эти две практики идентичны. В действительности сам Милль очень хорошо осознавал разницу между ними, ибо, осуждая вмешательство в свободу индивида, если речь не идет о предотвращении вреда другим, он упоминает отдельные виды неадекватных обоснований, которые предлагаются для использования принуждения. Он отличает «потому что это будет лучше для него» и «потому что это сделает его счастливее» от «потому что, по мнению других, это было бы правильно» [4].

Он отличает «потому что это будет лучше для него» и «потому что это сделает его счастливее» от «потому что, по мнению других, это было бы правильно» [4].

Лорд Девлин говорит о подходе уголовного права к согласию жертвы, что, если бы право существовало для защиты индивида, не было бы никаких оснований, почему он должен пользоваться этой защитой, если этого не хочет [5]. Но патернализм — защита людей от самих себя — есть вполне последовательная политика. Более того, в середине XX века это утверждение кажется очень странным, ибо упадок laissez faire [6] со времен Милля есть одно из общих мест социальной истории и примерами патернализма ныне изобилует наше право, уголовное и гражданское. Сбыт наркотиков даже взрослым людям, если он не производится по медицинским рецептам, наказуем по уголовному праву, и было бы крайне догматично говорить о законе, делающем это преступлением, что «есть только одно объяснение», а именно то, что закон заботится не о защите потенциальных покупателей от самих себя, но только о наказании продавца за аморальность. Если, как это кажется очевидным, патернализм является возможным объяснением таких законов, то это так же возможно и в случае с нормой, исключающей согласие жертвы в качестве оправдания на обвинение в физическом насилии. Ни в том, ни в другом из этих случаев мы не обязаны прийти вместе с лордом Девлином к заключению о том, что «функцией» права является «поддержание морального принципа и ничего более» [7].

Если, как это кажется очевидным, патернализм является возможным объяснением таких законов, то это так же возможно и в случае с нормой, исключающей согласие жертвы в качестве оправдания на обвинение в физическом насилии. Ни в том, ни в другом из этих случаев мы не обязаны прийти вместе с лордом Девлином к заключению о том, что «функцией» права является «поддержание морального принципа и ничего более» [7].

Если мы более не симпатизируем этой критике, то это связано отчасти с общим упадком веры в то, что индивиды лучше всего знают, в чем состоят их собственные интересы

В главе 5 своего эссе Милль доводит свои протесты против патернализма до таких пределов, которые могут сегодня показаться нам фантастическими. Он приводит пример ограничений на продажу наркотиков и критикует их как нарушение свободы потенциального покупателя, а не продавца. Нет никаких сомнений, что, если мы более не симпатизируем этой критике, то это связано отчасти с общим упадком веры в то, что индивиды лучше всего знают, в чем состоят их собственные интересы, и с лучшим знанием о большом множестве факторов, уменьшающих значение, которое следует придавать кажущемуся свободным выбору или согласию. Выбор может быть сделан или согласие дано без достаточного осмысления или оценки последствий: или в стремлении к реализации всего лишь мимолетных желаний; или в различных затруднительных положениях, когда здравое суждение, по всей вероятности, будет затуманено; или в силу непреодолимого внутреннего психологического влечения; или под давлением других, слишком трудно уловимым для того, чтобы его можно было доказать в суде. В основе крайней боязни патернализма у Милля, возможно, было некое представление о том, что представляет собой нормальный человек, которое сегодня, по всей видимости, не соответствует фактам. На самом деле Милль слишком уж наделяет его психологией мужчины средних лет, чьи желания относительно стабильны, не подвержены искусственной стимуляции внешними воздействиями, — хорошо знающего, чего он хочет и что дает ему удовлетворение или счастье и стремящегося к этому, когда это для него возможно.

Выбор может быть сделан или согласие дано без достаточного осмысления или оценки последствий: или в стремлении к реализации всего лишь мимолетных желаний; или в различных затруднительных положениях, когда здравое суждение, по всей вероятности, будет затуманено; или в силу непреодолимого внутреннего психологического влечения; или под давлением других, слишком трудно уловимым для того, чтобы его можно было доказать в суде. В основе крайней боязни патернализма у Милля, возможно, было некое представление о том, что представляет собой нормальный человек, которое сегодня, по всей видимости, не соответствует фактам. На самом деле Милль слишком уж наделяет его психологией мужчины средних лет, чьи желания относительно стабильны, не подвержены искусственной стимуляции внешними воздействиями, — хорошо знающего, чего он хочет и что дает ему удовлетворение или счастье и стремящегося к этому, когда это для него возможно.

Пренебрежение различием между юридическим патернализмом и тем, что я называю юридическим морализмом, имеет важное значение как одна из форм более общей ошибки.

Конечно, потребуется некоторая модификация принципов Милля, чтобы они могли вместить рассматриваемую норму уголовного права или другие примеры патернализма. Но модифицированные принципы отменят возражения против применения уголовного права просто для поддержания позитивной морали. Им нужно будет только предусмотреть, что вред другим есть то, что мы по-прежнему можем стремиться предотвратить при помощи применения уголовного права даже тогда, когда жертвы соглашаются на действия, вредные для них, или содействуют их осуществлению. Пренебрежение различием между юридическим патернализмом и тем, что я называю юридическим морализмом, имеет важное значение как одна из форм более общей ошибки. Слишком часто считают, что, если закон не предназначен для защиты одного человека от другого, то его единственным рациональным основанием может быть то, что он предназначен для наказания нравственной порочности, или, говоря словами лорда Девлина, для проведения в жизнь некоторого морального принципа. Часто утверждается, что статуты, наказывающие жестокость по отношению к животным, могут быть объяснены только таким образом. Но, несомненно, вполне доступно для понимания и в качестве объяснения изначальных мотивов, вдохновляющих такое законодательство, и в качестве определения цели, которая, как считается, стоит того, чтобы к ней стремиться, утверждение, что закон здесь обеспокоен страданиями, пусть даже только животных, а не аморальностью тех, кто их мучает [8]. Конечно, никто из поддерживающих такое применение уголовного права тем самым не обязан, чтобы оставаться последовательным, признавать, что право может наказывать те формы аморальности, которые не влекут за собой страданий ни для каких живых существ.

Часто утверждается, что статуты, наказывающие жестокость по отношению к животным, могут быть объяснены только таким образом. Но, несомненно, вполне доступно для понимания и в качестве объяснения изначальных мотивов, вдохновляющих такое законодательство, и в качестве определения цели, которая, как считается, стоит того, чтобы к ней стремиться, утверждение, что закон здесь обеспокоен страданиями, пусть даже только животных, а не аморальностью тех, кто их мучает [8]. Конечно, никто из поддерживающих такое применение уголовного права тем самым не обязан, чтобы оставаться последовательным, признавать, что право может наказывать те формы аморальности, которые не влекут за собой страданий ни для каких живых существ.

Примечания

1. Devlin, The Enforcement of Morals, p. 8.

2. Ibid.

3. Devlin, The Enforcement of Morals, p. 9.

4. Mill, On Liberty, ch. I.

5. Devlin, The Enforcement of Morals, p. 8.

6. Политика невмешательства государства в дела частных лиц (фр. ). — Прим. пер.

). — Прим. пер.

7. См. другие возможные объяснения этих норм в: Graham Hughes, «Morals and the Criminal Law», Yale Law Journal, 1962, vol. 71, no. 4, p. 670.

8. Лорд Девлин, по-видимому, совершенно безотчетно игнорирует этот момент в своем кратком указании на жестокость к животным: Devlin, The Enforcement of Morals, p. 17.

Aftonbladet раскрыла истоки западных санкций — ИноТВ

Санкции богатых стран, вводимые против стран бедных, зачастую представляют собой «садизм в чистом виде», особенно когда подобные меры не приводят ни к каким изменениям в поведении жертв, пишет Aftonbladet. Как отмечает газета, истоки подобного подхода кроются как в желании политиков видеть в обычных людях карикатурных врагов, так и в протестантском фундаментализме, в рамках которого мучить кого-то означает избавлять его от грехов.

«Искусство санкций» — так называется книга американского чиновника Ричарда Невью, не так давно присоединившегося к команде Байдена, которая формирует курс США по отношению к Ирану. Книга главным образом повествует о том, как по указанию Обамы он превратил иранцев в бедняков, пишет Aftonbladet.

Книга главным образом повествует о том, как по указанию Обамы он превратил иранцев в бедняков, пишет Aftonbladet.

По словам Невью, в 2007 году американские спецслужбы пришли к выводу, что Иран более не располагает каким-либо ядерным проектом. Главной же целью Обамы было подавление влияния этой державы в регионе. Вместе с тем ядерная угроза играла важную роль в том плане, что с её помощью США могли убедить ЕС и азиатских нефтеимпортёров присоединиться к санкциям.

В период с 2012-го по 2014 год ВВП Ирана в долларовом эквиваленте рухнул на 30%. Такому обвалу иранская экономика была обязана финансовой блокаде и падению курса национальной валюты.

Книга предназначалась как практическое руководство по «стратегии точного, методичного и эффективного давления на уязвимые места и избегания тех мест, которые таковыми не являются». «Во многом это напоминает методичку ЦРУ по пыткам времён Буша», — отмечает Aftonbladet.

Невью не пытается скрывать, что цель санкций — это причинение мучений, однако он «умный» либерал и совсем не монстр. «Причинение санкционного ущерба — это садизм в чистом виде, если он не идёт в связке с ожидаемыми потенциальными результатами», — пишет он.

«Причинение санкционного ущерба — это садизм в чистом виде, если он не идёт в связке с ожидаемыми потенциальными результатами», — пишет он.

Тем не менее в своём заключительном анализе он очень деликатно затрагивает тему антироссийских санкций США и ЕС, введённых в свете «аннексии»* Крыма, учитывая тот факт, что, накладывая эти санкции, Запад вряд ли рассчитывал, что Москва откажется от полуострова. Санкции США против трубопровода «Северный поток — 2» также можно записать в примеры «садизма в чистом виде» по классификации Невью.

«Стремление мучить другие народы во имя морали и человечности — это удивительное явление», — отмечает Aftonbladet.

Лексикон современной либеральной внешней политики включает в себя два типичных выражения: «гуманитарные» бомбардировки/вторжения и «санкции». Оба метода — это коронные приёмы евроамериканцев, плоды которых можно наблюдать в основном в более южных странах.

Бомбардировки Сербии 1999 года были исключением. Вторжения в Афганистан, Ирак, Сирию, Сомали и Ливию подходят под то же описание. Санкции бывают двух видов: те, которые бьют по конкретным лицам, учреждениям и фирмам, и те, которые могут нанести ущерб целому народу и экономике страны.

Вторжения в Афганистан, Ирак, Сирию, Сомали и Ливию подходят под то же описание. Санкции бывают двух видов: те, которые бьют по конкретным лицам, учреждениям и фирмам, и те, которые могут нанести ущерб целому народу и экономике страны.

В США есть список «особых» лиц, которым запрещено вести какие-либо дела с американцами, в то же время их активы должны быть «заморожены». Этот документ насчитывает 1536 страниц, который дополняется рядом отдельных списков той же направленности.

Санкции, которые касаются всего народа, фактически представляют собой форму ведения экономической войны крупных богатых стран против менее обеспеченных, особенно учитывая, что первые зачастую ничем не рискуют. По словам Министерства финансов США, оно поддерживает 36 «активных санкционных программ», 22 из которых бьют по различным странам.

Общее место «гуманитарных» бомбардировок и вторжений, равно как и санкций — это самодовольное морализаторство и разделение людей и стран на плохих и хороших, в то время как бомбы и блокады, очевидно, служат силам добра. В сознании американских политиков глубоко укоренилось представление о том, что они — лидеры богоизбранного народа. Взять только госсекретаря Клинтона Мадлен Олбрайт, которая однажды назвала США «незаменимой нацией».

В сознании американских политиков глубоко укоренилось представление о том, что они — лидеры богоизбранного народа. Взять только госсекретаря Клинтона Мадлен Олбрайт, которая однажды назвала США «незаменимой нацией».

Совсем не исключено, что политика в духе самодовольного морализаторства ничем не хуже обычной циничной реальной политики. Однако так уж получилось, что она ведёт к безграничному разрушению, результаты которого можно видеть на примере братских могил от Афганистана до Ливии.

В действительности своим существованием морализаторская политика обязана такому явлению, как лицемерие. Сюда, например, относится союз США с нефтяными недемократическими арабскими монархиями, которые никогда не соблюдали никаких прав человека. Однако чего не замечают — и что доказывают санкции против конкретных стран, — так это жестокости либеральной внешней политики, подчёркивает Aftonbladet.

«Санкции против наций порождают страдания, бедность и нищету целого народа в «заменимых» странах Олбрайт. Нынешние (теперь при Байдене) тотальные санкции против экономики иранцев, кубинцев, северокорейцев и венесуэльцев похожи на попытку экономического геноцида. Цель состоит в том, чтобы уничтожить их экономику», — отмечает газета.

Нынешние (теперь при Байдене) тотальные санкции против экономики иранцев, кубинцев, северокорейцев и венесуэльцев похожи на попытку экономического геноцида. Цель состоит в том, чтобы уничтожить их экономику», — отмечает газета.

Однако полностью добиться этого удаётся редко. Кубинцы живут под санкциями уже 60 лет. Тем не менее подобные меры наносят весьма чувствительный ущерб: расширение санкционного режима против Венесуэлы в 2017 году привело к росту смертности, а в 2019—2020 годах ВВП страны сократился на 60%.

При нынешней американской политике Сирия будет по-прежнему представлять собой груду развалин: ни одна американская или иностранная фирма не станет заключать какие-либо контракты на реконструкцию в районах, контролируемых сирийским правительством. Что же касается ЕС, то он ограничился введением запрета на участие в восстановлении электросетей.

Откуда же берётся этот морализаторский садизм? Один из его источников — это, вероятно, политический фундаментализм. Там, где обычный человек видит обычных людей: детей, взрослых, стариков, женщин и мужчин, — застрельщики санкций видят карикатурные образы политических врагов, которые должны, как любит говаривать Байден, «заплатить цену».

Там, где обычный человек видит обычных людей: детей, взрослых, стариков, женщин и мужчин, — застрельщики санкций видят карикатурные образы политических врагов, которые должны, как любит говаривать Байден, «заплатить цену».

«Другой источник — это религиозный взгляд на людей, в рамках которого человечество делится на две части: на нас, избранный народ, и всех остальных — грешников, неверных, еретиков и заблудших. В протестантском фундаментализме, из которого ныне черпают вдохновение все представители североатлантической либеральной внешней политики, есть садистская жилка. Мучить кого-то — значить также очищать его/её от греха. Многие из современных политиков, которые занимаются иностранными делами, похожи на епископа Вергеруса из фильма «Фанни и Александр» Бергмана», — подытоживает Aftonbladet.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

Почему вы должны любить/ненавидеть моралистов

Твитнуть

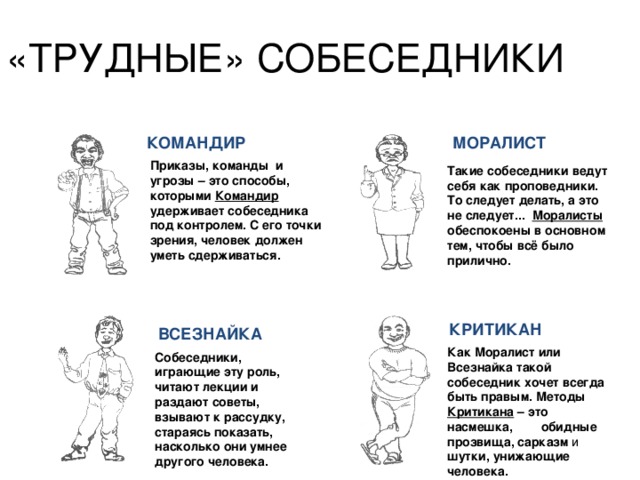

Вы знаете тип. Всегда спешит обвинить вас в вашем моральном самодовольстве. Всегда праведно негодует на ваши моральные недостатки. Всегда стремится подчеркнуть их достоинства и ваши пороки. Я говорю о моралистах, конечно. Самозваные блюстители морального порядка. Люди, которые изливают презрение на остальных из нас.

Всегда спешит обвинить вас в вашем моральном самодовольстве. Всегда праведно негодует на ваши моральные недостатки. Всегда стремится подчеркнуть их достоинства и ваши пороки. Я говорю о моралистах, конечно. Самозваные блюстители морального порядка. Люди, которые изливают презрение на остальных из нас.

Если вы чем-то похожи на меня, вам не понравятся моралисты. Вы найдете их навязчивыми, властными и раздражающими. Вы склонны игнорировать их или высмеивать их. Может быть, не в лицо. Может быть, вы подождете, пока они не будут вне пределов слышимости. Но как только они появятся, вы будете шептать своим друзьям: «Кем она себя возомнила?» «Она должна заниматься своими делами!».

Я хорошо знаю это отношение. Иногда мне кажется, что я всю жизнь провожу в окружении моралистов. Это профессиональный риск — университетские кафедры переполнены ими. Но почему я их так не люблю? Почему я нахожу их такими отталкивающими? Философы пытались ответить на эти вопросы, и оказалось, что многие из них разделяют мой дискомфорт.

Я нахожу эти доводы обнадеживающими. Они убеждают меня, что я прав, будучи морально скептичным и сдержанным. Но это тоже вызывает у меня подозрения. Когда я исследую глубины своего пренебрежения к моралистам, я беспокоюсь, что его истинное происхождение лежит в том факте, что я думаю, что моралисты часто правы, что их моральная критика часто оказывается по делу. Далее я хочу объяснить, почему я так думаю.

1. Что такое морализм? Что такое моралист?

Давайте начнем с выяснения того, что такое моралист. Философы относятся к этому по-своему. Они не видят в моралистах людей, исключительно чувствительных к моральным нормам и охотно выявляющих и контролирующих наши моральные недостатки. Они также не считают моралистов людьми, которые используют регрессивные или неправильные моральные убеждения для критики других. Католические священники могут быть очень заинтересованы в том, чтобы контролировать границы нашей частной сексуальной жизни, но проблема в том, что они делают это не потому, что они моралисты (хотя они могут быть и такими). Проблема в том, что у них неправильные моральные убеждения, и они используют их для критики других (если вы стойкий традиционный католик, вы этого не примете — об этой проблеме позже).

Католические священники могут быть очень заинтересованы в том, чтобы контролировать границы нашей частной сексуальной жизни, но проблема в том, что они делают это не потому, что они моралисты (хотя они могут быть и такими). Проблема в том, что у них неправильные моральные убеждения, и они используют их для критики других (если вы стойкий традиционный католик, вы этого не примете — об этой проблеме позже).

Порок морализма — это нечто иное. Об этом пишет Альфред Арчер в своей статье «Проблема морализма». По мнению Арчера, действительно уникальная черта моралистов не в том, что они совершенно неправильно понимают мораль, а в том, что они понимают ее почти правильно.

Тип 1 : Моралист требует, чтобы другие совершали чрезмерные действия, а не только обязательные действия.Обязательные действия — это те, которые вы морально обязаны совершать. Совершенно уместно, когда кто-то требует, чтобы вы это сделали. Сверхобязательные действия выходят за рамки морального долга. Они нравственно хороши (возможно, очень хороши), но не обязательны. Моралист склонен смешивать их и требовать, чтобы мы все превышали зов долга. Примером может служить моралист, требующий от вас героического самопожертвования ради спасения жизней других. Хотя большинство людей согласится с тем, что героическое самопожертвование похвально с моральной точки зрения, немногие станут утверждать, что оно обязательно.

Тип 2 : Моралист требует, чтобы другие участвовали в определенных действиях, которые морально безразличны или нейтральны. Другими словами, моралист говорит нам, что мы должны выбирать между различными действиями, которые не имеют положительной или отрицательной моральной ценности. Примером может служить моралист, утверждающий, что у вас есть моральное обязательство есть мороженое определенного вкуса или смотреть определенный фильм, хотя на самом деле не имеет значения, какой вкус вы едите или какой фильм смотрите.

Тип 3 : Моралист обвиняет других в аморальных поступках, для которых у них есть законное моральное оправдание. Примером может быть моралист, обвиняющий кого-то в нарушении обещания встретиться с ним в определенном месте, когда у человека была серьезная болезнь, из-за которой он не мог этого сделать.

Тип 4 : Моралист перекладывает чрезмерную вину на других за незначительные моральные проступки. Примером может быть моралист, утверждающий, что кто-то должен быть приговорен к длительному тюремному заключению (или другому суровому наказанию) за пешую прогулку или что кого-то следует подвергнуть остракизму и игнорировать за то, что он опоздал на встречу на пять минут.

Опять же, интересно в каждом из этих случаев не то, что моралист совершенно неправильно понимает мораль. У них примерно правильное представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Проблема в том, что они слишком остро реагируют и предъявляют чрезмерные требования.

Следует также отметить, что данная типология морализма ориентируется на негативное, т.е. на моральную критику и моральные требования. Вполне возможно — и Арчер это признает — что моралист ошибается и с положительной стороны. Так, например, моралист может быть слишком быстр, чтобы присвоить поступку моральную похвалу. Но хотя эта положительная форма морализма мыслима, именно отрицательная форма, вероятно, более распространена и более утомительна. Теперь нам нужно выяснить, почему это так.

2. Как моралисты подрывают нравственность

Главный аргумент против морализма состоит в том, что он разъедает и подрывает нравственность. Другими словами, моралисты оказывают извращенное влияние на то, что, как им кажется, они больше всего ценят. Опять же, Арчер представляет хорошую версию этого аргумента в своей статье «Проблема морализма». Аргумент начинается с сосредоточения внимания на ценности

В общих чертах аргумент работает следующим образом:

В общих чертах аргумент работает следующим образом:- (1) Правомерная моральная критика имеет общественное значение.

- (2) Моралисты склонны подрывать силу и значимость законной моральной критики.

- (3) Поэтому моралисты склонны подрывать что-то общественно ценное.

Посылка (1) должна основываться на здравом смысле. Моральные нормы важны. Если мы все будем следовать моральному кодексу (и , если этот моральный кодекс верен), общество выиграет. Если некоторые люди (или некоторые учреждения и т. д.) этого не делают, хорошо, если мы можем выделить их и подвергнуть критике за их недостатки. Законная моральная критика такого рода позволяет нам выявлять моральную несправедливость и мотивировать моральную реформу. Многие великие движения за социальную справедливость прошлого (борьба с рабством, реформа гражданских прав, борьба с колониализмом, права женщин и т. д.) основывались на законной моральной критике. Это то, что придает им энергию и актуальность.

Посылка (2) является ядром дела против моралиста. Поддержка этого, по сути, является классическим аргументом «мальчик, который кричит волком». Если моралисты постоянно слишком остро реагируют и предъявляют чрезмерные требования, то они лишают силы законной моральной критики. Если все становится морально обязательным, то вы можете также сказать, что ничто не является морально обязательным; если незначительные нарушения приводят к чрезмерному обвинению, то вполне вероятно, что люди потеряют чувствительность к соразмерному обвинению. Сигнал теряется в шуме, и люди, которым адресована критика, накапливают обиду и в конце концов начинают игнорировать все формы моральной критики.

Сигнал теряется в шуме, и люди, которым адресована критика, накапливают обиду и в конце концов начинают игнорировать все формы моральной критики.

В своей статье «Моральное положение» Джастин Този и Брэндон Уормке идут немного дальше и утверждают, что морализм (они не используют это слово, но я думаю, что они говорят об одном и том же фундаментальном явлении) оказывает отравляющее воздействие на нашу общественный нравственный дискурс. Если один человек или группа подвергают чрезмерной моральной критике другого, другой, как правило, отвечает тем же. Противоположная сторона не просто допустила ошибку или что-то не так, она допустила совершенно, явно коррумпированную и несправедливую ошибку. Это моральный рак, который необходимо искоренить. Конечным результатом, по словам Тоси и Вармке, является усиление поляризации в общественной сфере и усиление цинизма в отношении разговоров о морали. Как говорится:

Усиление [моральной критики] способствует групповой поляризации, когда люди после обсуждения с другими придерживаются более крайних взглядов, вместо того чтобы двигаться к умеренному консенсусу.Результатом моральной гонки вооружений является то, что люди склонны принимать крайние и неправдоподобные взгляды и отказываются слушать другую сторону… Еще одним следствием публичности является то, что многие люди перестают серьезно относиться к моральным разговорам. Они становятся циничными в отношении моральных требований, которые слышат в публичном дискурсе, потому что подозревают, что говорящий просто пытается показать, что его сердце на правильном месте, а не пытается помочь другим понять, что мы должны делать или во что верить.

(Този и Вармке, 2017 г.)

Я подозреваю, что это одна из причин, почему меня часто раздражают моралисты. Я сомневаюсь в их искренности. Я сомневаюсь, что они применяют те же самые моральные стандарты к своему собственному поведению, и я подозреваю, что они просто участвуют в своего рода сигнале о добродетели (примечание: Този и Вармке также сопротивляются использованию этого термина в своей статье, но я думаю, что это уместно).

Если посылки (1) и (2) убедительны, то следует заключение. Моралисты представляют собой проблему, потому что они подрывают ценность законной моральной критики. Арчер в своем анализе продолжает утверждать, что эта критика по-прежнему применима, если вы считаете, что мораль достаточно требовательна (как это делают некоторые теоретики морали), потому что, даже если мораль требовательна, все же будет некоторое различие между действиями, принуждающими и обязательными, некоторыми действиями. различие между обязательными действиями и морально нейтральными или безразличными действиями, некоторые законные оправдания моральных недостатков и некоторое чувство пропорциональности моральной вины. Так что, по крайней мере, для него моралисты всегда проблема, независимо от того, какой концепции морали вы придерживаетесь.

3. В защиту моралистов

Это дело против моралистов. Как я уже сказал, я нахожу это обнадеживающим, потому что это подтверждает правильность моего надоедливого отношения к ним. И, честно говоря, я думаю, что некоторые из опасений, высказанных критиками, — подрыв законных моральных рассуждений и поощрение негодования и поляризации — обоснованы и заслуживают серьезного отношения. Но меня также беспокоят любые аргументы, подтверждающие мои предубеждения и предубеждения. Это побуждает меня копать глубже и рассматривать альтернативные объяснения моего отношения. Может быть, проблема не в том, что моралисты ошиблись, а в том, что ошибся я сам? Может быть, дело против моралистов несправедливо?

И, честно говоря, я думаю, что некоторые из опасений, высказанных критиками, — подрыв законных моральных рассуждений и поощрение негодования и поляризации — обоснованы и заслуживают серьезного отношения. Но меня также беспокоят любые аргументы, подтверждающие мои предубеждения и предубеждения. Это побуждает меня копать глубже и рассматривать альтернативные объяснения моего отношения. Может быть, проблема не в том, что моралисты ошиблись, а в том, что ошибся я сам? Может быть, дело против моралистов несправедливо?

Позвольте мне начать с небольшой критики аргумента. Меня беспокоит, что в критике моралистов в приведенных выше терминах есть что-то несколько парадоксальное. По сути, предыдущий аргумент подчеркивает моральный недостаток (Арчер называет его «пороком») среди моралистов. Критиковать их за этот моральный недостаток по крайней мере несколько иронично: вы морально критикуете тех, кто занимается моральной критикой. По общему признанию, есть простой выход из этого «слабого» парадокса. Вы можете просто сказать, что ваша моральная критика моралиста законна. Но это, возможно, слишком просто и само по себе является проблемой, если морализированный дискурс сам по себе может быть ядовитым. Это то, на что Този и Вармке указывают в своей статье, и это одна из причин, по которой они отговаривают людей от использования своих аргументов для критики других. Вместо этого они побуждают людей использовать аргумент для размышлений о собственном поведении.

Вы можете просто сказать, что ваша моральная критика моралиста законна. Но это, возможно, слишком просто и само по себе является проблемой, если морализированный дискурс сам по себе может быть ядовитым. Это то, на что Този и Вармке указывают в своей статье, и это одна из причин, по которой они отговаривают людей от использования своих аргументов для критики других. Вместо этого они побуждают людей использовать аргумент для размышлений о собственном поведении.

Эта незначительная критика указывает путь к более глубокой критике, которая, я думаю, является источником моей амбивалентности в отношении аргумента в целом. Аргумент предполагает, что мы можем легко идентифицировать моралистов, то есть мы можем сказать, кто занимается чрезмерной моральной критикой. Но можем ли мы на самом деле? Я, конечно, беспокоюсь о своей способности сделать это. Если я не допускаю собственной моральной непогрешимости, вполне возможно, что я ошибаюсь. Может быть, вместо того, чтобы моралист чрезмерно реактивен, это я недостаточно реактивен?

Это беспокойство становится еще более насущным, когда мы размышляем о том, как обычно происходит моральная реформа. Рассмотрим еще раз четыре примера моралистического эксцесса у Арчера (смешение сверхобязательного с обязательным и т. д.). И рассмотрим все великие движения за моральную реформу прошлого (движение против рабства, движение за права женщин и т. д.). Разве не изначально считалось, что большинство этих реформаторских движений занимаются чрезмерной моральной критикой? И разве они в конечном итоге не сработали, потому что шокировали большинство своим моральным самодовольством? Эти движения указывали на то, что то, что большинство считало морально безразличным или нейтральным, на самом деле было морально обязательным; что то, что они считали законным оправданием, на самом деле было чем угодно, но только не; и что то, что считалось незначительным нарушением или неудобством, на самом деле было серьезной моральной ошибкой.

Рассмотрим еще раз четыре примера моралистического эксцесса у Арчера (смешение сверхобязательного с обязательным и т. д.). И рассмотрим все великие движения за моральную реформу прошлого (движение против рабства, движение за права женщин и т. д.). Разве не изначально считалось, что большинство этих реформаторских движений занимаются чрезмерной моральной критикой? И разве они в конечном итоге не сработали, потому что шокировали большинство своим моральным самодовольством? Эти движения указывали на то, что то, что большинство считало морально безразличным или нейтральным, на самом деле было морально обязательным; что то, что они считали законным оправданием, на самом деле было чем угодно, но только не; и что то, что считалось незначительным нарушением или неудобством, на самом деле было серьезной моральной ошибкой.

Вот почему я нахожу моралистов утомительными. Не то чтобы я считаю их неправильными или чрезмерными. Дело в том, что я думаю, что они могут быть правы, и что я просто сопротивляюсь неприятным переменам. Я нахожу это особенно верным, когда встречаю так называемых «нравственных святых» этого мира, то есть людей, которые посвящают свою жизнь тому, чтобы делать как можно больше добра. Книга Ларисы МакФаркуар «: Утопление незнакомца » полна убедительных портретов таких людей, самоотверженно посвящающих себя улучшению жизни других. В известном философском эссе Сьюзан Вульф однажды утверждала, что такие моральные святые должны жить в нищете, потому что, посвятив себя добру, у них нет времени на обычные гуманистические удовольствия. Но я думаю, что моральные святые также показывают нам, что возможно для таких существ, как мы. Они показывают нам, что то, что мы считаем чрезмерно требовательным (возможно, даже невозможным), на самом деле достижимо.

Я нахожу это особенно верным, когда встречаю так называемых «нравственных святых» этого мира, то есть людей, которые посвящают свою жизнь тому, чтобы делать как можно больше добра. Книга Ларисы МакФаркуар «: Утопление незнакомца » полна убедительных портретов таких людей, самоотверженно посвящающих себя улучшению жизни других. В известном философском эссе Сьюзан Вульф однажды утверждала, что такие моральные святые должны жить в нищете, потому что, посвятив себя добру, у них нет времени на обычные гуманистические удовольствия. Но я думаю, что моральные святые также показывают нам, что возможно для таких существ, как мы. Они показывают нам, что то, что мы считаем чрезмерно требовательным (возможно, даже невозможным), на самом деле достижимо.

Морализм: исследование порока | Отзывы | Философские обзоры Нотр-Дама

Вдумчивое и наблюдательное размышление Крейга Тейлора о морализме в повседневной жизни и этической теории — это не то, что я ожидал от названия, хотя это очень хорошее философское чтиво, заслуживающее того, чтобы быть на книжной полке у тех, кто интересуется критикой беспристрастных этических теорий. . Тейлор описывает книгу как частично прикладную этику и частично метаэтику, хотя в книге преобладает его метаэтический взгляд на статус моральных суждений.

. Тейлор описывает книгу как частично прикладную этику и частично метаэтику, хотя в книге преобладает его метаэтический взгляд на статус моральных суждений.

Метаэтические взгляды развиваются в главах четвертой, пятой и шестой. В этих главах выдвигаются следующие утверждения: (1) мораль не следует рассматривать как выносящую решение о допустимости действий на основе всех других ценностей, таких как эстетические ценности и ценность юмора, дружбы и личных проектов; скорее, мораль является одной из многих областей ценностей, каждая из которых имеет независимый авторитет; (2) мораль требует от нас не только вынесения моральных суждений, но и развитой моральной чувствительности, эмоциональной способности реагировать и умения эффективно реагировать; моральное суждение, оторванное от эмоциональной реакции, и знание того, как реагировать, рискуют оказаться поверхностными; (3) в тех случаях, когда разум недоопределяет моральное действие, суждения от первого лица о том, что требует мораль, определяются нашей конкретной моральной идентичностью и характером; таким образом, существует понятие морально требуемого, которое не зависит от универсализируемости (129).

Можно задаться вопросом, какое отношение такого рода утверждения имеют к морализму? Тейлор предполагает, что морализм — это «порок, заключающийся в неспособности признать, что моральная мысль или размышление требуют (и не требуют) от нас в широком смысле» (153). В той мере, в какой этические теории ошибочно (по мнению Тейлора) подвергают поиск всех неморальных ценностей проверке на моральную допустимость, они не в состоянии признать, что моральная мысль требует от нас , а не , а именно, чтобы все области неморальных ценностей были подчинены моральным ценностям. В той мере, в какой моральные мыслители исходят из того, что применение понятий и принципов в моральных суждениях, направляющих действия, — это все, что требуется для моральной мысли, они не в состоянии понять, что такое моральная мысль, понимаемая в широком смысле и включающая в себя наши непосредственные эмоциональные и практические реакции, требует от нас . И поскольку беспристрастные моральные теории предполагают, что все моральные требования универсализируемы, они не признают важность суждений от первого лица о том, что человек может или не может делать, которые основаны на особенностях моральной идентичности и характера человека.

Поскольку определение «морализма», данное Тейлором, настолько широкое, что охватывает беспристрастные этические теории, я сомневаюсь, что эта книга посвящена морализму в том виде, в каком мы обычно понимаем его в повседневной жизни. Но это не имеет большого значения, поскольку дефекты, к которым стремится Тейлор, интересны, как бы мы их ни называли.

Тейлор следует возражению Бернарда Уильямса (в «Лицах, характере и морали») о том, что беспристрастные теории предъявляют необоснованные требования к агентам, не признавая независимого авторитета проектов и обязательств людей. Тейлор обобщает это утверждение, утверждая, что существует множество областей ценностей — ценность дружбы, проектов, юмора, искусства — которые имеют независимый авторитет. Таким образом, даже если беспристрастные теории могут предоставить нам, например, оправдание моральной допустимости посвящать время и ресурсы дружбе и проектам в условиях острой глобальной нужды — как это делает Гаррет Каллити — мысль о том, что дружба и проекты должны быть морально оправданным в первую очередь само по себе нежелательно. Как говорит Тейлор, «здесь нам нужно отвергнуть презумпцию, подразумеваемую беспристрастной моралью, что наши личные отношения и проекты нуждаются в оправдании» (68). Тейлор не хочет отрицать, что их 9.0122 некоторые обстоятельства, при которых могут возникнуть сомнения в моральной допустимости дружбы и деятельности, связанной с проектом. Но в большинстве случаев «проведение времени с другом — это вообще не вопрос совести», и думать, что это так, значит иметь «на одну мысль слишком много».

Как говорит Тейлор, «здесь нам нужно отвергнуть презумпцию, подразумеваемую беспристрастной моралью, что наши личные отношения и проекты нуждаются в оправдании» (68). Тейлор не хочет отрицать, что их 9.0122 некоторые обстоятельства, при которых могут возникнуть сомнения в моральной допустимости дружбы и деятельности, связанной с проектом. Но в большинстве случаев «проведение времени с другом — это вообще не вопрос совести», и думать, что это так, значит иметь «на одну мысль слишком много».

Мне было немного трудно точно определить, почему универсальная применимость вопроса «но допустимо ли это с моральной точки зрения?» вызывает возражения. Поскольку Тейлор допускает, что беспристрастные сторонники могут оправдать выделение времени и ресурсов друзьям и проектам даже в условиях глобальной бедности, возражение не может состоять в том, что беспристрастные теории обязательно требуют чрезмерных требований. Он также допускает, что универсальная применимость вопроса о допустимости не означает, что в нормальных случаях нам нужно думать о моральной допустимости или что мысль «это морально допустимо» не должна служить мотивом для действия.

Так в чем возражение? Точка зрения Тейлора, как я ее понимаю (и я не уверена, что понимаю), примерно такова: у нас есть представление о хорошей или полной человеческой жизни. Центральное место в ведении хорошей человеческой жизни занимает правильное реагирование на множество ценностей. Среди этих ответов есть немедленные, необдуманные чувства жалости, милосердия и сочувствия, благодаря которым мы признаем человечность других. Эти немедленные эмоциональные реакции конституируют наше представление о том, что значит быть и страдать как человек (33), и о способности других предъявлять к нам требования (78). Это ответы, которые центральным образом связаны с моралью. Но есть и другие немедленные реакции, которые играют центральную роль в хорошей человеческой жизни, например отзывчивость, характерная для дружбы, и реакции, определяющие чувство юмора. Учитывая, что полный спектр немедленных эмоциональных реакций необходим для того, чтобы оценить множество ценностей и вести достойную человеческую жизнь, все, что имеет тенденцию подрывать нашу отзывчивость в определенной области, также снижает нашу способность вести достойную по-человечески жизнь. Тейлор утверждает, что вопрос «Допустима ли дружба в этом мире?» заключается в том, чтобы «подорвать ту модель отзывчивости между друзьями, которая является внутренней для признания ценностей, которые предполагает дружба, и места, которое эти ценности занимают в полной человеческой жизни» (71; см. также 83). Точно так же предоставление морали роли судьи, когда моральные ценности вступают в конфликт с эстетическими ценностями или с юмором, подрывает нашу способность реагировать на эти ценности.

Тейлор утверждает, что вопрос «Допустима ли дружба в этом мире?» заключается в том, чтобы «подорвать ту модель отзывчивости между друзьями, которая является внутренней для признания ценностей, которые предполагает дружба, и места, которое эти ценности занимают в полной человеческой жизни» (71; см. также 83). Точно так же предоставление морали роли судьи, когда моральные ценности вступают в конфликт с эстетическими ценностями или с юмором, подрывает нашу способность реагировать на эти ценности.

Но трудно понять, почему беспристрастность имеет такое последствие или почему предложенная Тейлором альтернатива множества конкурирующих ценностных областей избегает обвинений. Не может быть так, чтобы правильное реагирование на область значений X означало, что эти ценности имеют преимущество во всех случаях. Сам Тейлор допускает, что бывают случаи, когда отзывчивость к друзьям или к забавным должна быть превзойдена нашей сочувственной реакцией на других. И если это так, то неясно, почему либо быть открытым для возможности того, что некоторые дружеские действия или формы юмора морально недопустимы (как с беспристрастной точки зрения), либо возможность того, что сочувственные ответы должны иметь приоритет над дружбой — или ответы, связанные с юмором (по мнению Тейлора), подрывают нашу реакцию на друзей или юмор. Такой подрыв возможен только в том случае, если большая часть нашей дружеской деятельности и формы юмора на самом деле морально недопустимы.

Такой подрыв возможен только в том случае, если большая часть нашей дружеской деятельности и формы юмора на самом деле морально недопустимы.

Несмотря на эти опасения по поводу критики Тейлором беспристрастных моральных теорий, здесь все еще есть важная проблема, аналогичная проблеме, которую ставит Сьюзен Вульф в «Моральных святых»: во всех тех случаях, когда, скажем, юмор кажется , чтобы вступить в конфликт с Мораль — как и юмор — нам нужно объяснить, почему во многих случаях мы должны «заключить в скобки» наши моральные реакции и просто наслаждаться шуткой. Тейлор предлагает нам именно такой счет. И при этом он объясняет, почему мы можем чувствовать, что те, кто кажется неспособным получить удовольствие от хорошей шутки, потому что все, на чем они могут сосредоточиться, это ее моральные недостатки, виновны в пороке морализма.

Главы вторая и пятая развивают жалобы на морализм второго рода, о которых я упоминал в самом начале. Морализм может принимать форму мышления, согласно которому все, что от нас требуют моральные размышления и размышления, — это вынесение моральных суждений, то есть применение моральных понятий и принципов к людям, действиям и ситуациям. Бостонские пуритане в A Scarlet Letter морально осуждают Хестер Принн, но они, кажется, лишены способности видеть в Эстер Принне что-то большее, чем символ типа «прелюбодейка». В частности, им не хватает «примитивной» или «немедленной» эмоциональной реакции жалости, по которой они могли бы признать человечность Эстер, то есть ее способность терпеть вину и раскаяние как морально ответственного существа. Одна важная форма, которую принимает морализм, — это вынесение — и провозглашение — моральных суждений при одновременном непризнании человечности тех, о ком мы выносим эти суждения. Мы не думаем: «Что это такое, или будет, или могло бы быть похоже на то, что они как морально ответственные существа сделали такое?»

Бостонские пуритане в A Scarlet Letter морально осуждают Хестер Принн, но они, кажется, лишены способности видеть в Эстер Принне что-то большее, чем символ типа «прелюбодейка». В частности, им не хватает «примитивной» или «немедленной» эмоциональной реакции жалости, по которой они могли бы признать человечность Эстер, то есть ее способность терпеть вину и раскаяние как морально ответственного существа. Одна важная форма, которую принимает морализм, — это вынесение — и провозглашение — моральных суждений при одновременном непризнании человечности тех, о ком мы выносим эти суждения. Мы не думаем: «Что это такое, или будет, или могло бы быть похоже на то, что они как морально ответственные существа сделали такое?»

Порок морализма здесь — своего рода нравственная поверхностность, совместимая с правильностью суждений: «от нас требуется не только способность к моральным суждениям, но и определенные способности реагирования: способность реагировать на людей и события. способами, которые показывают наше понимание других и ситуации, в которой мы находимся» (87). Это понимание приходит отчасти через чувства жалости, милосердия и сочувствия. Отчасти это происходит благодаря тому, что Мердок описывает как «внимательное и справедливое внимание» (87) к себе и другим — справедливое внимание, главной целью которого может быть не вынесение моральных суждений. Среди вещей, на которые мы должны «справедливо обращать внимание», — наши собственные эмоциональные реакции и их отсутствие.

Это понимание приходит отчасти через чувства жалости, милосердия и сочувствия. Отчасти это происходит благодаря тому, что Мердок описывает как «внимательное и справедливое внимание» (87) к себе и другим — справедливое внимание, главной целью которого может быть не вынесение моральных суждений. Среди вещей, на которые мы должны «справедливо обращать внимание», — наши собственные эмоциональные реакции и их отсутствие.

В его тонком обсуждении в третьей главе («Доверие к себе») случая, который послужил мотивом для написания книги, — фурора вокруг включения австралийским фотографом Биллом Хенсоном фотографии обнаженной двенадцатилетней девочки на выставку — Тейлор утверждает, что «для своего рода морализатора характерно то, что он не доверяет своим собственным ответам; он не доверяет себе, даже если сознательно осознает это» (19). Он опасается, что, «учитывая только свои собственные ответы, он может не знать, что думать, когда чувствует, что ему не по себе».0122 должен знать» (50). Таким образом, сталкиваясь с тревожно двусмысленными произведениями искусства, моралист просто осуждает, вместо того чтобы выполнять трудную работу по размышлению о своих эмоциональных реакциях и о том, что они могут означать для вопроса о том, была ли эта фотография непристойной. При этом моралист не может относиться к морали как к чему-то сложному (40).

Важность и сложность серьезного нравственного размышления о себе и о том, какой у нас характер, становится темой пятой главы «Нравственное суждение и нравственное размышление». В центре этой главы находится тонкое и глубокое обсуждение Лорд Джим . Джим, когда ему предоставляется возможность помочь спасти паломников на борту его тонущего корабля, вместо этого спасает себя. Джим может сделать моральное суждение о том, что он с треском провалил свой моральный долг. Но что остается неясным на протяжении всей книги, так это то, осознал ли Джим внутренний источник этой неудачи или свои истинные мотивы для резкого осуждения себя.

Таким образом, сталкиваясь с тревожно двусмысленными произведениями искусства, моралист просто осуждает, вместо того чтобы выполнять трудную работу по размышлению о своих эмоциональных реакциях и о том, что они могут означать для вопроса о том, была ли эта фотография непристойной. При этом моралист не может относиться к морали как к чему-то сложному (40).

Важность и сложность серьезного нравственного размышления о себе и о том, какой у нас характер, становится темой пятой главы «Нравственное суждение и нравственное размышление». В центре этой главы находится тонкое и глубокое обсуждение Лорд Джим . Джим, когда ему предоставляется возможность помочь спасти паломников на борту его тонущего корабля, вместо этого спасает себя. Джим может сделать моральное суждение о том, что он с треском провалил свой моральный долг. Но что остается неясным на протяжении всей книги, так это то, осознал ли Джим внутренний источник этой неудачи или свои истинные мотивы для резкого осуждения себя. Роман, оставляя неразрешенными сомнения читателя относительно того, что на самом деле представляет собой основной характер Джима, также предлагает читателю задуматься о трудности познания собственного характера и уверенности в том, что, когда возникает моральный вызов, он не будет, как Джим, не ответить. Урок, который Тейлор извлекает из этого, заключается в том, что серьезное моральное мышление должно включать не только самоанализ, но и осознание того, как такой самоанализ может быть искажен нашими слабостями, уклончивостью и слабостями (100). Учитывая сложность определения истинного характера, нетерпимость к двусмысленности и чрезмерная готовность выносить моральные суждения о чужом и собственном характере означает быть виновным в морализме.

Роман, оставляя неразрешенными сомнения читателя относительно того, что на самом деле представляет собой основной характер Джима, также предлагает читателю задуматься о трудности познания собственного характера и уверенности в том, что, когда возникает моральный вызов, он не будет, как Джим, не ответить. Урок, который Тейлор извлекает из этого, заключается в том, что серьезное моральное мышление должно включать не только самоанализ, но и осознание того, как такой самоанализ может быть искажен нашими слабостями, уклончивостью и слабостями (100). Учитывая сложность определения истинного характера, нетерпимость к двусмысленности и чрезмерная готовность выносить моральные суждения о чужом и собственном характере означает быть виновным в морализме.

Глава шестая, «Моральное различие», поднимает тему моральной неспособности, а вместе с ней и третью жалобу, о которой я упоминал в начале. Моральное различие, упомянутое в названии главы, — это различие в моральной идентичности от одного человека к другому и различие в том, что мы морально обязаны делать (или не делать) в зависимости от нашей конкретной моральной идентичности. Хотя аргумент Тейлора в значительной степени основан на обсуждении Питером Винчем суждений от первого лица о моральных требованиях, которые не поддаются универсальному применению, он также перекликается с обсуждением волевой необходимости Гарри Франкфуртом. В очередной раз Тейлор сосредотачивает свое обсуждение на литературных примерах, один из которых относится к 9 веку.0122 Билли Бадд (есть также исключительно тонкое и тонкое обсуждение примера из Disgrace Кутзи) .

Хотя аргумент Тейлора в значительной степени основан на обсуждении Питером Винчем суждений от первого лица о моральных требованиях, которые не поддаются универсальному применению, он также перекликается с обсуждением волевой необходимости Гарри Франкфуртом. В очередной раз Тейлор сосредотачивает свое обсуждение на литературных примерах, один из которых относится к 9 веку.0122 Билли Бадд (есть также исключительно тонкое и тонкое обсуждение примера из Disgrace Кутзи) .

Вслед за Винчем Тейлор признает, что беспристрастные причины могут указывать на противоречивые моральные суждения. Индивидуальный моральный характер может, тем не менее, сделать агента морально неспособным выбрать один из вариантов. Сам Винч говорит, что не мог осудить Билли Бадда, человека невиновного перед Богом. По собственному мнению Тейлора, не только моральные ценности могут вступать в конфликт таким образом, который нельзя разрешить путем обращения к беспристрастным соображениям, но и моральные ценности могут вступать в конфликт с другими ценностями, например ценностью дружбы или проектов. Мы не должны рассматривать суждения, которые люди выносят о том, что от них требуется — морально или по дружбе — делать в этих конфликтных ситуациях, как универсализируемые. Хотя Тейлор этого не говорит, я предполагаю, что он счел бы моралистом настаивать на том, что если агенты морально требует, чтобы вообще что-то делал, то все агенты должны делать то же самое.

Мы не должны рассматривать суждения, которые люди выносят о том, что от них требуется — морально или по дружбе — делать в этих конфликтных ситуациях, как универсализируемые. Хотя Тейлор этого не говорит, я предполагаю, что он счел бы моралистом настаивать на том, что если агенты морально требует, чтобы вообще что-то делал, то все агенты должны делать то же самое.

В заключительной главе Тейлор исследует журналистский морализм и морализм политических протестующих. Здесь Тейлор снова апеллирует к идее о том, что существуют разные области ценностей, одной из которых являются политические ценности. Что Тейлор считает неприемлемым в моральной критике журналистами политических решений, так это то, что эта критика представлена независимо от внимания к тому, что реально возможно сделать для политических акторов, и к поставленным на карту политическим ценностям, таким как защита национальных интересов. Вместо этого и журналисты, и протестующие могут настаивать на том, что «приемлем только совершенно справедливый исход» (150). Неблагоприятным результатом мышления с точки зрения морали, не учитывающего политические реалии и ценности, является, как утверждает Тейлор, подрыв нашего участия в политике, потому что в конечном итоге мы не решаем политические вопросы, которые необходимо решить больше всего, такие как «Что каковы надлежащие пределы власти государства в преследовании своих стратегических или жизненно важных интересов?» Это потребует уравновешивания конкурирующих ценностей интересов государства и глобальной справедливости.

Неблагоприятным результатом мышления с точки зрения морали, не учитывающего политические реалии и ценности, является, как утверждает Тейлор, подрыв нашего участия в политике, потому что в конечном итоге мы не решаем политические вопросы, которые необходимо решить больше всего, такие как «Что каковы надлежащие пределы власти государства в преследовании своих стратегических или жизненно важных интересов?» Это потребует уравновешивания конкурирующих ценностей интересов государства и глобальной справедливости.

Книга Тейлора богата интересными выводами и необычайно тонкой трактовкой литературных и реальных случаев. Человек приходит с более широким пониманием множества способов, которыми морализм может заразить личную и общественную жизнь. Существует также привлекательное и глубокое видение аспектов нравственной жизни, которые обычно не проявляются в моральных теориях. Если есть что-то, что неудовлетворительно в книге, так это то, что неясно, как мы должны решать, когда моральные соображения должны быть приоритетными, а когда нет. В сноске, например, Тейлор утверждает, что реакция на дружбу должна уступить место сочувствию, если мы празднуем с нашим другом, пока горит дом нашего соседа (гл. 4, прим. 11), но он отвергает идею о том, что дружба должна уступить место отчаянному положению мировой бедноты. Он также говорит, что моральные соображения всегда имеют некоторую силу, когда на карту поставлены политические ценности (145–146), но обычно неуместны, когда на карту поставлены эстетические ценности и ценность юмора. Этот читатель задался вопросом, на каком основании были сделаны эти суждения.

В сноске, например, Тейлор утверждает, что реакция на дружбу должна уступить место сочувствию, если мы празднуем с нашим другом, пока горит дом нашего соседа (гл. 4, прим. 11), но он отвергает идею о том, что дружба должна уступить место отчаянному положению мировой бедноты. Он также говорит, что моральные соображения всегда имеют некоторую силу, когда на карту поставлены политические ценности (145–146), но обычно неуместны, когда на карту поставлены эстетические ценности и ценность юмора. Этот читатель задался вопросом, на каком основании были сделаны эти суждения.

Почему морализм — это не Евангелие, и почему так много христиан считают его таковым

Об авторе

Д-р Р. Альберт Молер мл.

Д-р Молер — богослов, рукоположенный служитель, президент Южной баптистской теологической семинарии.

Подробнее

3 сентября 2009 г.

Иисус и Евангелие

Почему морализм не является евангелием и почему многие христиане так считают его

Альберт Молер

3 сентября 2009 г.

Обязательные действия — это те, которые вы морально обязаны совершать. Совершенно уместно, когда кто-то требует, чтобы вы это сделали. Сверхобязательные действия выходят за рамки морального долга. Они нравственно хороши (возможно, очень хороши), но не обязательны. Моралист склонен смешивать их и требовать, чтобы мы все превышали зов долга. Примером может служить моралист, требующий от вас героического самопожертвования ради спасения жизней других. Хотя большинство людей согласится с тем, что героическое самопожертвование похвально с моральной точки зрения, немногие станут утверждать, что оно обязательно.

Обязательные действия — это те, которые вы морально обязаны совершать. Совершенно уместно, когда кто-то требует, чтобы вы это сделали. Сверхобязательные действия выходят за рамки морального долга. Они нравственно хороши (возможно, очень хороши), но не обязательны. Моралист склонен смешивать их и требовать, чтобы мы все превышали зов долга. Примером может служить моралист, требующий от вас героического самопожертвования ради спасения жизней других. Хотя большинство людей согласится с тем, что героическое самопожертвование похвально с моральной точки зрения, немногие станут утверждать, что оно обязательно.