ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ГИПОТЕЗА | Энциклопедия Кругосвет

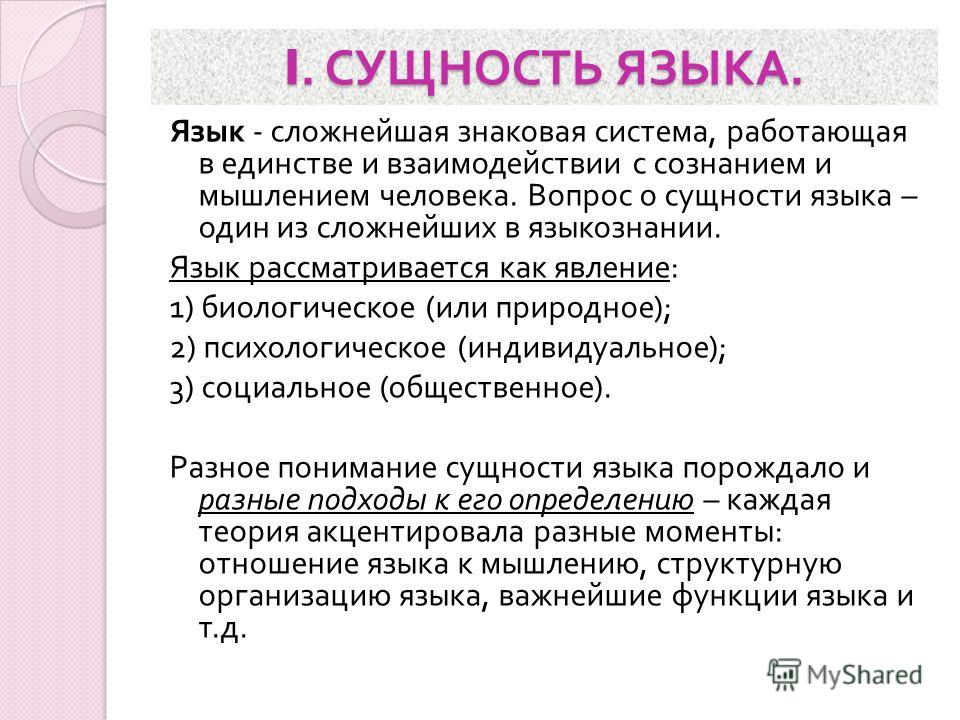

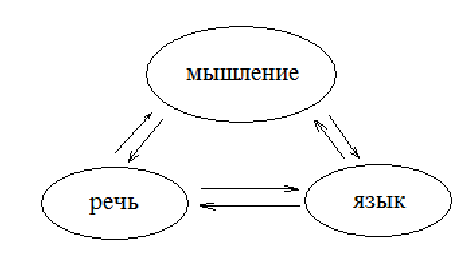

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ГИПОТЕЗА (известная также как «гипотеза Сепира – Уорфа»), тезис, согласно которому существующие в сознании человека системы понятий, а, следовательно, и существенные особенности его мышления определяются тем конкретным языком, носителем которого этот человек является.

Лингвистическая относительность – центральное понятие этнолингвистики, области языкознания, изучающей язык в его взаимоотношении с культурой. Учение об относительности («релятивизм») в лингвистике возникло в конце 19 – начале 20 в. в русле релятивизма как общеметодологического принципа, нашедшего свое выражение как в естественных, так и в гуманитарных науках, в которых этот принцип трансформировался в предположение о том, что чувственное восприятие действительности определяется ментальными представлениями человека. Ментальные представления, в свою очередь, могут изменяться под воздействием языковых и культурных систем. Поскольку в конкретном языке и, шире, в конкретной культуре концентрируется исторический опыт их носителей, ментальные представления носителей различных языков могут не совпадать.

Поскольку в конкретном языке и, шире, в конкретной культуре концентрируется исторический опыт их носителей, ментальные представления носителей различных языков могут не совпадать.

В качестве простейших примеров того, как по-разному языки членят (или, как принято говорить в лингвистике, «концептуализуют») внеязыковую реальность, часто приводят такие фрагменты лексических систем, как названия частей тела, термины родства или системы цветообозначения. Например, в русском языке для обозначения ближайших родственников одного с говорящим поколения используются два разных слова в зависимости от пола родственника – брат и сестра. В японском языке этот фрагмент системы терминов родства предполагает более дробное членение: обязательным является указание на относительный возраст родственника; иначе говоря, вместо двух слов со значением ‘брат’ и ‘сестра’ используется четыре: ani ‘старший брат’, ane ‘старшая сестра’, otooto ‘младший брат’, imooto ‘младшая сестра’. Кроме того, в японском языке имеется также слово с собирательным значением kyoodai ‘брат или сестра’, ‘братья и/или сестры’, обозначающее ближайшего родственника (родственников) одного с говорящим поколения вне зависимости от пола и возраста (подобные обобщающие названия встречаются и в европейских языках, например, английское sibling ‘брат или сестра’). Можно говорить о том, что способ концептуализации мира, которым пользуется носитель японского языка, предполагает более дробную понятийную классификацию по сравнению со способом концептуализации, который задан русским языком.

Кроме того, в японском языке имеется также слово с собирательным значением kyoodai ‘брат или сестра’, ‘братья и/или сестры’, обозначающее ближайшего родственника (родственников) одного с говорящим поколения вне зависимости от пола и возраста (подобные обобщающие названия встречаются и в европейских языках, например, английское sibling ‘брат или сестра’). Можно говорить о том, что способ концептуализации мира, которым пользуется носитель японского языка, предполагает более дробную понятийную классификацию по сравнению со способом концептуализации, который задан русским языком.

Аналогичным образом на различие в способе языковой концептуализации мира указывают такие хрестоматийные примеры, как наличие в английском языке слов hand ‘рука ниже запястья, кисть’ (используемое в контекстах типа ‘пожать руку’, ‘вымыть руки’ и т.д.) и arm ‘рука выше запястья’ или ‘рука от пальцев до плеча’ (используемое в контекстах типа ‘ходить под руку’, ‘взять на руки’ и т. д.) – в противоположность универсальному русскому слову рука, или наличие в русском языке двух отдельных слов синий и голубой – в противоположность многим другим языкам, в которых для обозначения цвета соответствующей части спектра используется единое обозначение типа английского blue.

д.) – в противоположность универсальному русскому слову рука, или наличие в русском языке двух отдельных слов синий и голубой – в противоположность многим другим языкам, в которых для обозначения цвета соответствующей части спектра используется единое обозначение типа английского blue.

Представление о том, что для одного и того же фрагмента действительности естественные языки могут предоставить несколько адекватных, но не совпадающих концептуальных схем, безусловно, существовало в языкознании и до того, как в этнолингвистике начались интенсивные исследования «под знаменами» принципа лингвистической относительности. В частности, уже в начале 19 в. оно было отчетливо сформулировано В. фон Гумбольдтом, однако почти не было востребовано в то время лингвистической теорией. В разные периоды истории лингвистики проблемы различий в языковой концептуализации мира ставились, в первую очередь, в связи с частными практическими и теоретическими задачами перевода с одного языка на другой, а также в рамках такой дисциплины, как герменевтика – учения о принципах перевода, анализа и интерпретации древних памятников письменности, в особенности библейских текстов. Принципиальная возможность перевода с одного языка на другой, как и адекватная интерпретация древних письменных текстов, базируется на предположении о том, что существует некоторая система представлений, универсальных для носителей всех человеческих языков и культур или, по крайней мере, разделяемая носителями той пары языков, с которого и на который осуществляется перевод. Чем ближе языковые и культурные системы, тем больше шансов адекватно передать на языке перевода то, что было уложено в концептуальные схемы языка оригинала. И наоборот, существенные культурные и языковые различия позволяют увидеть, в каких случаях выбор языкового выражения определяется не столько объективными свойствами обозначаемой ими внеязыковой действительности, сколько рамками внутриязыковой конвенции: именно такие случаи не поддаются или плохо поддаются переводу и интерпретации. Понятно поэтому, что релятивизм в лингвистике получил мощный импульс в связи с возникшей во второй половине 19 в. задачей изучения и описания «экзотических» языков и культур, резко отличных от европейских, прежде всего языков и культур американских индейцев.

Принципиальная возможность перевода с одного языка на другой, как и адекватная интерпретация древних письменных текстов, базируется на предположении о том, что существует некоторая система представлений, универсальных для носителей всех человеческих языков и культур или, по крайней мере, разделяемая носителями той пары языков, с которого и на который осуществляется перевод. Чем ближе языковые и культурные системы, тем больше шансов адекватно передать на языке перевода то, что было уложено в концептуальные схемы языка оригинала. И наоборот, существенные культурные и языковые различия позволяют увидеть, в каких случаях выбор языкового выражения определяется не столько объективными свойствами обозначаемой ими внеязыковой действительности, сколько рамками внутриязыковой конвенции: именно такие случаи не поддаются или плохо поддаются переводу и интерпретации. Понятно поэтому, что релятивизм в лингвистике получил мощный импульс в связи с возникшей во второй половине 19 в. задачей изучения и описания «экзотических» языков и культур, резко отличных от европейских, прежде всего языков и культур американских индейцев.

Лингвистическая относительность как научное понятие ведет свое начало от работ основоположников этнолингвистики – американского антрополога Франца Боаса, его ученика Эдварда Сепира и ученика последнего Бенджамена Уорфа. В той наиболее радикальной форме, которая вошла в историю лингвистики под названием «гипотезы Сепира – Уорфа» и стала предметом продолжающихся и поныне дискуссий, гипотеза лингвистической относительности была сформулирована Уорфом, а точнее, приписана ему на основании ряда его утверждений и эффектных примеров, содержавшихся в его статьях. На самом деле эти утверждения Уорф сопровождал рядом оговорок, а у Сепира подобного рода категорических формулировок не было вообще.

Представление Боаса о классифицирующей и систематизирующей функции языка основывалось на тривиальном, на первый взгляд, соображении: число грамматических показателей в конкретном языке относительно невелико, число слов в конкретном языке велико, однако тоже конечно, число же обозначаемых данным языком явлений бесконечно. Следовательно, язык используется для обозначения классов явлений, а не каждого явления в отдельности. Классификацию же каждый язык осуществляет по-своему. В ходе классификации язык сужает универсальное концептуальное пространство, выбирая из него те компоненты, которые в рамках конкретной культуры признаются наиболее существенными.

Следовательно, язык используется для обозначения классов явлений, а не каждого явления в отдельности. Классификацию же каждый язык осуществляет по-своему. В ходе классификации язык сужает универсальное концептуальное пространство, выбирая из него те компоненты, которые в рамках конкретной культуры признаются наиболее существенными.

Классифицирующую функцию имеет не только лексика, но и грамматика. Именно в грамматике как наиболее регламентированной и устойчивой части языковой системы закрепляются те значения, которые должны быть выражены обязательно. Так, носитель русского, немецкого, английского и многих других европейских языков не может употребить название предмета, не указав, имеется ли в виду один такой предмет или некоторое их множество: нельзя употребить слово книга «ни в каком числе», иначе говоря, любая форма слова книга содержит обязательную информацию о числе. В таких случаях в лингвистике принято говорить, что в данном языке имеется грамматическая категория числа. Набор грамматических категорий конкретного языка красноречиво свидетельствует о том, какие значения на определенном историческом этапе развития этого языка были выделены как наиболее существенные и закрепились в качестве обязательных. Так, в квакиютль – языке североамериканских индейцев, который в течение многих лет исследовал Боас, – в глаголе, наряду со знакомыми нам по европейским языкам категориями времени и вида, выражается также грамматическая категория эвиденциальности, или засвидетельствованности: глагол снабжается суффиксом, который показывает, являлся ли говорящий свидетелем действия, описываемого данным глаголом, или узнал о нем с чужих слов. Таким образом, в «картине мира» носителей языка квакиютль особая важность придается источнику сообщаемой информации.

Набор грамматических категорий конкретного языка красноречиво свидетельствует о том, какие значения на определенном историческом этапе развития этого языка были выделены как наиболее существенные и закрепились в качестве обязательных. Так, в квакиютль – языке североамериканских индейцев, который в течение многих лет исследовал Боас, – в глаголе, наряду со знакомыми нам по европейским языкам категориями времени и вида, выражается также грамматическая категория эвиденциальности, или засвидетельствованности: глагол снабжается суффиксом, который показывает, являлся ли говорящий свидетелем действия, описываемого данным глаголом, или узнал о нем с чужих слов. Таким образом, в «картине мира» носителей языка квакиютль особая важность придается источнику сообщаемой информации.

Родившийся и получивший образование в Германии, Боас испытал несомненное влияние лингвистических воззрений В. фон Гумбольдта, считавшего, что в языке воплощаются культурные представления сообщества людей, пользующихся данным языком. Однако Боас не разделял гумбольдтовских представлений о так называемой «стадиальности». В отличие от Гумбольдта Боас считал, что различия в «картине мира», закрепленные в языковой системе, не могут свидетельствовать о большей или меньшей развитости его носителей. Лингвистический релятивизм Боаса и его учеников строился на идее биологического равенства и, как следствие, равенства языковых и мыслительных способностей. Многочисленные языки за пределами Европы, в первую очередь языки Нового Света, которые стали интенсивно осваиваться лингвистикой на рубеже 19–20 в., оказывались экзотическими с точки зрения лексики и особенно грамматики европейских языков, однако в рамках боасовской традиции эта необычность не считалась свидетельством «примитивности» этих языков или «примитивности» отраженной в этих языках культуры. Напротив, стремительно расширявшаяся география лингвистических исследований позволила понять ограниченность европоцентрических взглядов на описание языка, дав в руки сторонников лингвистической относительности новые аргументы.

Однако Боас не разделял гумбольдтовских представлений о так называемой «стадиальности». В отличие от Гумбольдта Боас считал, что различия в «картине мира», закрепленные в языковой системе, не могут свидетельствовать о большей или меньшей развитости его носителей. Лингвистический релятивизм Боаса и его учеников строился на идее биологического равенства и, как следствие, равенства языковых и мыслительных способностей. Многочисленные языки за пределами Европы, в первую очередь языки Нового Света, которые стали интенсивно осваиваться лингвистикой на рубеже 19–20 в., оказывались экзотическими с точки зрения лексики и особенно грамматики европейских языков, однако в рамках боасовской традиции эта необычность не считалась свидетельством «примитивности» этих языков или «примитивности» отраженной в этих языках культуры. Напротив, стремительно расширявшаяся география лингвистических исследований позволила понять ограниченность европоцентрических взглядов на описание языка, дав в руки сторонников лингвистической относительности новые аргументы.

Важнейший этап в исследовании языка как средства систематизации культурного опыта связан с работами Э.Сепира. Сепир понимал язык прежде всего как строго организованную систему, все компоненты которой – такие, как звуковой состав, грамматика, словарный фонд, – связаны жесткими иерархическими отношениями. Связь между компонентами системы отдельно взятого языка строится по своим внутренним законам, в результате чего спроецировать систему одного языка на систему другого, не исказив при этом содержательных отношений между компонентами, оказывается невозможным. Понимая лингвистическую относительность именно как невозможность установить покомпонентные соответствия между системами разных языков, Сепир ввел термин «несоизмеримость» (incommensurability) языков. Языковые системы отдельных языков не только по-разному фиксируют содержание культурного опыта, но и предоставляют своим носителям не совпадающие пути осмысления действительности и способы ее восприятия. Приведем цитату из статьи Сепира Статус лингвистики как науки (1928): „«Реальный мир» в значительной степени неосознанно строится на основе языковых привычек той или иной социальной группы. Два разных языка никогда не бывают столь схожими, чтобы их можно было считать средством выражения одной и той же социальной действительности. Миры, в которых живут различные общества, – это разные миры, а вовсе не один и тот же мир с различными навешанными на него ярлыками… Мы видим, слышим и вообще воспринимаем окружающий мир именно так, а не иначе главным образом благодаря тому, что наш выбор при его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего общества».

Два разных языка никогда не бывают столь схожими, чтобы их можно было считать средством выражения одной и той же социальной действительности. Миры, в которых живут различные общества, – это разные миры, а вовсе не один и тот же мир с различными навешанными на него ярлыками… Мы видим, слышим и вообще воспринимаем окружающий мир именно так, а не иначе главным образом благодаря тому, что наш выбор при его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего общества».

Внутриязыковые возможности системы, позволяющие членам языкового сообщества получать, хранить и передавать знания о мире, в значительной степени связаны с инвентарем формальных, «технических» средств и приемов, которыми располагает язык, – инвентарем звуков, слов, грамматических конструкций и т.д. Понятен поэтому интерес Сепира к изучению причин и форм языкового разнообразия: в течение многих лет он занимался полевыми исследованиями индейских языков, ему принадлежит одна из первых генеалогических классификаций языков Северной Америки. Сепир предложил и новаторские для своего времени принципы морфологической классификации языков, учитывавшие степень сложности слова, способы выражения грамматических категорий (аффикс, служебное слово и т.п.), допустимость чередований и другие параметры. Понимание того, что может и чего не может быть в языке как формальной системе, позволяет приблизиться к пониманию языковой деятельности как феномена культуры.

Сепир предложил и новаторские для своего времени принципы морфологической классификации языков, учитывавшие степень сложности слова, способы выражения грамматических категорий (аффикс, служебное слово и т.п.), допустимость чередований и другие параметры. Понимание того, что может и чего не может быть в языке как формальной системе, позволяет приблизиться к пониманию языковой деятельности как феномена культуры.

Наиболее радикальные взгляды на «картину мира говорящего» как результат действия языковых механизмов концептуализации высказывались Б.Уорфом. Именно Уорфу принадлежит сам термин «принцип лингвистической относительности», введенный по прямой и намеренной аналогии с принципом относительности А.Эйнштейна. Уорф сравнивал языковую картину мира американских индейцев (хопи, а также шауни, паюте, навахо и многих других) с языковой кариной мира носителей европейских языков. На фоне разительного контраста с видением мира, закрепленным в индейских языках, например в хопи, расхождения между европейскими языками представляются малосущественными, что дало основания Уорфу объединить их в группу «языков среднеевропейского стандарта» (SAE – Standard Average European).

Инструментом концептуализации по Уорфу являются не только выделяемые в тексте формальные единицы – такие, как отдельные слова и грамматические показатели, – но и избирательность языковых правил, т.е. то, как те или иные единицы могут сочетаться между собой, какой класс единиц возможен, а какой не возможен в той или иной грамматической конструкции и т.д. На этом основании Уорф предложил различать открытые и скрытые грамматические категории: одно и то же значение может в одном языке выражаться регулярно с помощью фиксированного набора грамматических показателей, т.е. быть представленным открытой категорией, а другом языке обнаруживаться лишь косвенно, по наличию тех или иных запретов, и в этом случае можно говорить о скрытой категории. Так, в английском языке категория определенности/неопределенности является открытой и выражается регулярно с помощью выбора определенного или неопределенного артикля. Можно рассматривать наличие артикля и, соответственно, наличие открытой категории определенности в языке как свидетельство того, что представление об определенности является важным элементом картины мира для носителей данного языка. Однако неверно считать, что значение определенности не может быть выражено в языке, где нет артиклей. В русском языке, например, существительное в конечной ударной позиции может быть понято и как определенное, и как неопределенное: слово старик в предложении Из окна выглянул старик может обозначать как вполне определенного старика, о котором уже шла речь, так и некоторого неизвестного старика, впервые возникающего в поле зрения говорящих. Соответственно, в переводе данного предложения на артиклевый язык в зависимости от более широкого контекста возможен как определенный, так и неопределенный артикль. Однако в начальной безударной позиции существительное понимается только как определенное: слово старик в предложении Старик выглянул из окна может обозначать только конкретного и скорее всего ранее упомянутого старика и, соответственно, может быть переведено на артиклевый язык только с определенным артиклем.

Однако неверно считать, что значение определенности не может быть выражено в языке, где нет артиклей. В русском языке, например, существительное в конечной ударной позиции может быть понято и как определенное, и как неопределенное: слово старик в предложении Из окна выглянул старик может обозначать как вполне определенного старика, о котором уже шла речь, так и некоторого неизвестного старика, впервые возникающего в поле зрения говорящих. Соответственно, в переводе данного предложения на артиклевый язык в зависимости от более широкого контекста возможен как определенный, так и неопределенный артикль. Однако в начальной безударной позиции существительное понимается только как определенное: слово старик в предложении Старик выглянул из окна может обозначать только конкретного и скорее всего ранее упомянутого старика и, соответственно, может быть переведено на артиклевый язык только с определенным артиклем.

Уорфа следует считать также родоначальником исследований, посвященных роли языковой метафоры в концептуализации действительности. Именно Уорф показал, что переносное значение слова может влиять на то, как функционирует в речи его исходное значение. Классический пример Уорфа – английское словосочетание empty gasoline drums ‘пустые цистерны [из-под] бензина’. Уорф, получивший профессиональное образование инженера-химика и работавший в страховой компании, обратил внимание на то, что люди недооценивают пожароопасность пустых цистерн, несмотря на то, в них могут содержаться легко воспламеняемые пары бензина. Лингвистическую причину этого явления Уорф видит в следующем. Английское слово empty (как, заметим, и его русский аналог прилагательное пустой) как надпись на цистерне предполагает понимание ‘отсутствие в емкости содержимого, для хранения которого эта емкость предназначена’, однако это слово имеет еще и переносное значение: ‘ничего не значащий, не имеющий последствий’ (ср. русские выражения пустые хлопоты, пустые обещания). Именно это переносное значение слова приводит к тому, что ситуация с пустыми цистернами «моделируется» в сознании носителей как безопасная.

Именно Уорф показал, что переносное значение слова может влиять на то, как функционирует в речи его исходное значение. Классический пример Уорфа – английское словосочетание empty gasoline drums ‘пустые цистерны [из-под] бензина’. Уорф, получивший профессиональное образование инженера-химика и работавший в страховой компании, обратил внимание на то, что люди недооценивают пожароопасность пустых цистерн, несмотря на то, в них могут содержаться легко воспламеняемые пары бензина. Лингвистическую причину этого явления Уорф видит в следующем. Английское слово empty (как, заметим, и его русский аналог прилагательное пустой) как надпись на цистерне предполагает понимание ‘отсутствие в емкости содержимого, для хранения которого эта емкость предназначена’, однако это слово имеет еще и переносное значение: ‘ничего не значащий, не имеющий последствий’ (ср. русские выражения пустые хлопоты, пустые обещания). Именно это переносное значение слова приводит к тому, что ситуация с пустыми цистернами «моделируется» в сознании носителей как безопасная.

В современной лингвистике именно изучение метафорических значений в обыденном языке оказалось одним из тех направлений, которые наследуют «уорфианские» традиции. Исследования, проводившиеся Дж.Лакоффом, М.Джонсоном и их последователями начиная с 1980-х годов, показали, что языковые метафоры играют важную роль не только в поэтическом языке, они структурируют и наше обыденное восприятие и мышление. Однако современные версии уорфианства интерпретируют принцип лингвистической относительности прежде всего как гипотезу, нуждающуюся в эмпирической проверке. Применительно к изучению языковой метафоры это означает, что на первый план выдвигается сравнительное изучение принципов метафоризации в большом корпусе языков разных ареалов и различной генетической принадлежности с тем, чтобы выяснить, в какой степени метафоры в отдельно взятом языке являются воплощением культурных предпочтений отдельно взятого языкового сообщества, а в какой отражают универсальные биопсихологические свойства человека. Дж.Лакофф, З.Кёвечеш и ряд других авторов показали, например, что в такой области понятий, как человеческие эмоции, важнейший пласт языковой метафоризации основан на универсальных представлениях о человеческом теле, его пространственном расположении, анатомическом строении, физиологических реакциях и т.п. Было обнаружено, что во множестве обследованных языков – ареально, генетически и типологически далеких – эмоции описываются по модели «тело как вместилище эмоций». При этом конкретно-языковые, внутрикультурные вариации возможны в том, например, какая часть тела (или все тело целиком) «отвечает» за данную эмоцию, в виде какой субстанции (твердой, жидкой, газообразной) описываются те или иные чувства. Например, злость и гнев во многих языках, том числе и в русском (В.Ю. и Ю.Д.Апресян, ряд других авторов), метафорически связаны с высокой температурой жидкообразного содержимого – закипел от гнева/ярости, ярость клокочет, выплеснул свою злость и т.д. При этом вместилищем гнева, как и большинства других эмоций в русском языке, является грудь, ср.

Дж.Лакофф, З.Кёвечеш и ряд других авторов показали, например, что в такой области понятий, как человеческие эмоции, важнейший пласт языковой метафоризации основан на универсальных представлениях о человеческом теле, его пространственном расположении, анатомическом строении, физиологических реакциях и т.п. Было обнаружено, что во множестве обследованных языков – ареально, генетически и типологически далеких – эмоции описываются по модели «тело как вместилище эмоций». При этом конкретно-языковые, внутрикультурные вариации возможны в том, например, какая часть тела (или все тело целиком) «отвечает» за данную эмоцию, в виде какой субстанции (твердой, жидкой, газообразной) описываются те или иные чувства. Например, злость и гнев во многих языках, том числе и в русском (В.Ю. и Ю.Д.Апресян, ряд других авторов), метафорически связаны с высокой температурой жидкообразного содержимого – закипел от гнева/ярости, ярость клокочет, выплеснул свою злость и т.д. При этом вместилищем гнева, как и большинства других эмоций в русском языке, является грудь, ср. закипело в груди. В японском языке (К.Мацуки) гнев «размещается» не в груди, а в части тела, которая называется hara ‘брюшная полость, нутро’: рассердиться по-японски означает ощутить, что hara ga tatsu ‘нутро поднимается’.

закипело в груди. В японском языке (К.Мацуки) гнев «размещается» не в груди, а в части тела, которая называется hara ‘брюшная полость, нутро’: рассердиться по-японски означает ощутить, что hara ga tatsu ‘нутро поднимается’.

Даже в близкородственных и типологически сходных языках «среднеевропейского стандарта» при сравнении метафорических систем становится заметным несходство отдельных деталей картины мира внутри одной понятийной области. Так, в русском языке, как и в английском и во многих других европейских языках, метафора чувственного восприятия посредством зрения широко используется для описания ментальных процессов и действий – вижу часто означает «понимаю»: Теперь я вижу, что это трудная задача; Нужно рассмотреть этот вопрос под другим углом зрения; точка зрения; система взглядов; несмотря на… / невзирая на (т.е. ‘не принимая в расчет’) и т.д. В целом метафорические системы языков «среднеевропейского стандарта» обнаруживают гораздо больше сходств, чем различий, что свидетельствует в пользу правомерности их объединения под этим названием. Тем не менее различия встречаются даже в достаточно близких языках. Например, в русском языке мотивы поступка могут быть скрытыми (недоступными наблюдению и, следовательно, по логике метафоры, недоступными знанию или пониманию). Английский язык использует в этом значении прилагательное латинского происхождения ulterior, изначально имевшее значение ‘находящийся по другую сторону, находящийся за чем-то’. При этом, чтобы узнать об истинных причинах поступка, в русском языке нужно спросить Что за этим стоит?, а в английском What lies behind it? (буквально «Что за этим лежит?»).

Тем не менее различия встречаются даже в достаточно близких языках. Например, в русском языке мотивы поступка могут быть скрытыми (недоступными наблюдению и, следовательно, по логике метафоры, недоступными знанию или пониманию). Английский язык использует в этом значении прилагательное латинского происхождения ulterior, изначально имевшее значение ‘находящийся по другую сторону, находящийся за чем-то’. При этом, чтобы узнать об истинных причинах поступка, в русском языке нужно спросить Что за этим стоит?, а в английском What lies behind it? (буквально «Что за этим лежит?»).

Выдвинутая более 60 лет назад, гипотеза лингвистической относительности поныне сохраняет статус именно гипотезы. Ее сторонники нередко утверждают, что она ни в каких доказательствах не нуждается, ибо зафиксированное в ней утверждение является очевидным фактом; противники же склонны полагать, что она и не может быть ни доказана, ни опровергнута (что, с точки зрения строгой методологии научного исследования, выводит ее за границы науки; впрочем, сами эти критерии с середины 1960-х годов ставятся под сомнение). В диапазоне же между этими полярными оценками укладываются все более изощренные и многочисленные попытки эмпирической проверки данной гипотезы.

В диапазоне же между этими полярными оценками укладываются все более изощренные и многочисленные попытки эмпирической проверки данной гипотезы.

В частности, в последние два десятилетия эти попытки активно предпринимаются на материале названий цветов и оттенков в языках мира. С одной стороны, набор цветообозначений в языках мира не совпадает, т.е. непрерывный спектр разбивается каждым языком по-своему; с другой стороны, нейрофизиологические основы цветовосприятия универсальны и достаточно хорошо изучены. Жестко универсалистский подход к этой проблеме восходит к ставшей уже классической работе Б.Берлина и П.Кея Базовые цветообозначения (Basic Color Terms, 1969), в которой было выделено 11 так называемых базовых цветов и показано, что системы цветообозначений в языках мира подчиняются единой иерархии: если в языке имеется всего два базовых названия цвета, то это черный и белый, если три – то это черный, белый и красный. Далее, по мере увеличения в языке числа слов, обозначающих базовые цвета, к списку добавляются зеленый и желтый, затем последовательно синий, коричневый и, наконец, группа из четырех цветов – фиолетовый, розовый, оранжевый и серый. В настоящее время в оборот исследований по цветообозначению вовлечено уже несколько сотен языков, в том числе языки Центральной Америки, Африки, Новой Гвинеи и т.д. По мере расширения эмпирической базы этих исследований становится понятно, что универсальная схема, предложенная Берлином и Кеем, не объясняет всего разнообразия фактов, и в более поздних работах этих авторов, а также в работах других исследователей содержится немало уступок лингвистическому релятивизму. С конца 1980-х годов значительные результаты в изучении языковой концептуализации цвета были получены американским исследователем Р.Маклори. Согласно разрабатываемой им теории «позиционирования» (vantage theory), категоризация цвета определяется тем, что носители языка считают более существенным – сходство некоторого оттенка с ему подобными или противопоставление этого оттенка «по контрасту».

В настоящее время в оборот исследований по цветообозначению вовлечено уже несколько сотен языков, в том числе языки Центральной Америки, Африки, Новой Гвинеи и т.д. По мере расширения эмпирической базы этих исследований становится понятно, что универсальная схема, предложенная Берлином и Кеем, не объясняет всего разнообразия фактов, и в более поздних работах этих авторов, а также в работах других исследователей содержится немало уступок лингвистическому релятивизму. С конца 1980-х годов значительные результаты в изучении языковой концептуализации цвета были получены американским исследователем Р.Маклори. Согласно разрабатываемой им теории «позиционирования» (vantage theory), категоризация цвета определяется тем, что носители языка считают более существенным – сходство некоторого оттенка с ему подобными или противопоставление этого оттенка «по контрасту».

Работы Маклори, как и многие другие исследования, ставящие своей целью эмпирическую проверку гипотезы лингвистической относительности, опираются на данные психолингвистических экспериментов, проведенных с учетом современных требований к тщательности в постановке эксперимента и последующей статистической проверке достоверности результатов. Так, опыты Маклори с носителями более 100 языков Центральной Америки, а позднее Южной Африки проводились с использованием так называемых выкрасок Манселла – известного в психологии стандартного набора из 330 цветных фишек, за каждой из которых закреплена клетка того же цвета в классификационной сетке. В ходе эксперимента носитель языка сначала давал цвету каждой фишки наименование, на следующем этапе носителю предлагалось для каждого наименования отметить фишки, наиболее точно соответствующие каждому из наименований, т.е. выделить наиболее «образцовые» экземпляры каждого из цветов. И, наконец, на третьем этапе, носителю предлагалось положить по рисовому зерну на все те клетки таблицы, цвет которых можно обозначить данным словом, например на все клетки, цвет которых испытуемый считает «красным» и т.д. Опыты повторялись как с одним и тем же носителем через определенные промежутки времени, так и с разными носителями. Выводы делались на основе количественных измерений ряда параметров, в том числе на основании того, насколько компактно ложились зерна вокруг клеток, признанных образцовыми представителями данного цвета.

Так, опыты Маклори с носителями более 100 языков Центральной Америки, а позднее Южной Африки проводились с использованием так называемых выкрасок Манселла – известного в психологии стандартного набора из 330 цветных фишек, за каждой из которых закреплена клетка того же цвета в классификационной сетке. В ходе эксперимента носитель языка сначала давал цвету каждой фишки наименование, на следующем этапе носителю предлагалось для каждого наименования отметить фишки, наиболее точно соответствующие каждому из наименований, т.е. выделить наиболее «образцовые» экземпляры каждого из цветов. И, наконец, на третьем этапе, носителю предлагалось положить по рисовому зерну на все те клетки таблицы, цвет которых можно обозначить данным словом, например на все клетки, цвет которых испытуемый считает «красным» и т.д. Опыты повторялись как с одним и тем же носителем через определенные промежутки времени, так и с разными носителями. Выводы делались на основе количественных измерений ряда параметров, в том числе на основании того, насколько компактно ложились зерна вокруг клеток, признанных образцовыми представителями данного цвета.

Психолингвистические эксперименты используются и для эмпирической проверки гипотезы Сепира – Уорфа применительно к категоризующей способности грамматических категорий. Один из возможных подходов к решению этой задачи был предложен в работах Дж.Люси, изучавшего влияние грамматических категорий на языковое поведение носителей английского языка и носителей одного из языков майя (юкатекского майя, распространенного в Мексике). В языках майя, в отличие от английского, количественные конструкции строятся с использованием так называемых классификаторов – особого класса служебных единиц, которые присоединяются к числительному, показывая, к какому классу относятся исчисляемые предметы (отчасти сходные функции выполняют подчеркнутые слова в русских выражениях триста голов скота, пятнадцать штук яиц или двадцать человек студентов). Как и во многих других языках мира, использующих классификаторы, существительные в майя делятся на классы на основе таких признаков, как размер, форма, пол и ряд других. Для того чтобы выразить значение типа «три дерева», строится конструкция ‘дерево три штуки-длинной-цилиндрической-формы’, «три коробки» предстают как ‘картонка три штуки-прямоугольной-формы’ и т.д. Эксперименты Дж.Люси показали, что существительные с предметным значением вызывают у носителей английского и майя разные ассоциации: названия физических объектов ассоциируются у носителей английского языка прежде всего с их формой и размером, а у носителей майя – прежде всего с веществом, из которого они состоят, или с материалом, из которого они сделаны. Дж.Люси объясняет это различие тем, что за форму и размер в майя «отвечают» классификаторы и сам предмет концептуализируется в картине мира майя как аморфный фрагмент некоторой субстанции. Этот и другие подобные эксперименты интерпретируются в работах Дж.Люси как свидетельство воздействия языковой системы на мыслительные процессы.

Для того чтобы выразить значение типа «три дерева», строится конструкция ‘дерево три штуки-длинной-цилиндрической-формы’, «три коробки» предстают как ‘картонка три штуки-прямоугольной-формы’ и т.д. Эксперименты Дж.Люси показали, что существительные с предметным значением вызывают у носителей английского и майя разные ассоциации: названия физических объектов ассоциируются у носителей английского языка прежде всего с их формой и размером, а у носителей майя – прежде всего с веществом, из которого они состоят, или с материалом, из которого они сделаны. Дж.Люси объясняет это различие тем, что за форму и размер в майя «отвечают» классификаторы и сам предмет концептуализируется в картине мира майя как аморфный фрагмент некоторой субстанции. Этот и другие подобные эксперименты интерпретируются в работах Дж.Люси как свидетельство воздействия языковой системы на мыслительные процессы.

Уорфианские традиции прослеживаются и в ряде современных работ по прагматике – лингвистической дисциплине, изучающей реальные процессы речевого взаимодействия. Прежде всего, это относится к работам М.Сильверстейна, исследовавшего способность говорящих к осознанию используемых ими грамматических категорий (данную область исследований Сильверстейн предложил именовать «метапрагматикой»). То, насколько обыкновенный носитель языка – не лингвист! – способен объяснить то или иное употребление грамматической категории или конструкции, зависит, как выяснил Сильверстейн, от ряда факторов. Например, важно, насколько грамматическое значение связано с объективной реальностью, а насколько с конкретной ситуацией речевого общения. Так, категория числа, связанная с непосредственно наблюдаемым параметром множественности, оказывается гораздо «прозрачнее» для говорящего, чем такая категория, как наклонение, ведь не так легко объяснить, к примеру, почему русское сослагательное наклонение (сходил бы) может употребляться для выражения таких разных целей речевого воздействия, как просьба (Сходил бы ты за хлебом!), пожелание (Вот бы он сам за хлебом сходил!), сообщение о неосуществленном условии (Если бы ты сходил за хлебом с утра, мы бы уже могли сесть ужинать).

Прежде всего, это относится к работам М.Сильверстейна, исследовавшего способность говорящих к осознанию используемых ими грамматических категорий (данную область исследований Сильверстейн предложил именовать «метапрагматикой»). То, насколько обыкновенный носитель языка – не лингвист! – способен объяснить то или иное употребление грамматической категории или конструкции, зависит, как выяснил Сильверстейн, от ряда факторов. Например, важно, насколько грамматическое значение связано с объективной реальностью, а насколько с конкретной ситуацией речевого общения. Так, категория числа, связанная с непосредственно наблюдаемым параметром множественности, оказывается гораздо «прозрачнее» для говорящего, чем такая категория, как наклонение, ведь не так легко объяснить, к примеру, почему русское сослагательное наклонение (сходил бы) может употребляться для выражения таких разных целей речевого воздействия, как просьба (Сходил бы ты за хлебом!), пожелание (Вот бы он сам за хлебом сходил!), сообщение о неосуществленном условии (Если бы ты сходил за хлебом с утра, мы бы уже могли сесть ужинать).

Исследованию соотношений между особенностями языковой структуры и культур различных народов уделяется значительное место в работах А.Вежбицкой, опубликованных в 1990-х годах. В частности, ею были приведены многочисленные эмпирические аргументы в пользу неуниверсальности принципов языкового общения, рассматривавшихся в 1970–1980-х годах как «коммуникативные постулаты», определяющие общие для всех языков способы ведения разговора.

«Прагматические» категории, т.е. такие, правильное употребление которых подчиняется конкретным условиям речевого общения, могут по-разному встраиваться в языковую систему. Например, в японском языке глаголы имеют специальные грамматические формы вежливости, и чтобы правильно их употребить, нужно знать каково относительное положение собеседников в социальной иерархии. Эта грамматическая категория является обязательной, т.е. каждый глагол должен быть оформлен либо как «нейтральный» по вежливости, либо как «скромный», либо как «почтительный». Похожую прагматическую функцию имеет различение Вы и ты при обращении к собеседнику в русском языке, однако в русском это противопоставление имеет гораздо более частный характер, чем в японском. Осознание говорящими такого рода различий происходит носителями разных языков по-своему и тем самым подчиняется принципу лингвистической относительности.

Осознание говорящими такого рода различий происходит носителями разных языков по-своему и тем самым подчиняется принципу лингвистической относительности.

См. также ВЕЖЛИВОСТЬ; ГУМБОЛЬДТИАНСТВО; НЕОГУМБОЛЬДТИАНСТВО; МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ; ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА.

Как язык может определять мышление: языковая относительность и языковой детерминизм (ВВП)

Автор — Дэн И. Слобин, Калифорнийский университет, Беркли.

Книга «Введение в психологию». Авторы — Р.Л. Аткинсон, Р.С. Аткинсон, Э.Е. Смит, Д.Дж. Бем, С. Нолен-Хоэксема. Под общей редакцией В.П. Зинченко. 15-е международное издание, Санкт-Петербург, Прайм-Еврознак, 2007.

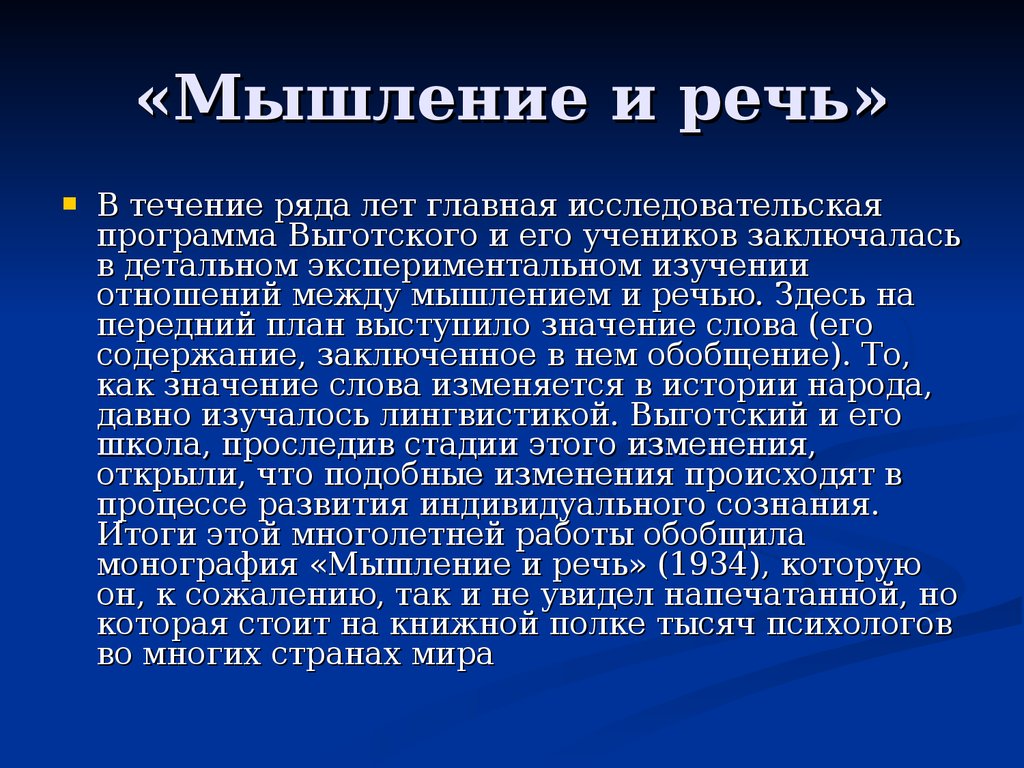

Статья из главы 9. Мышление и речь

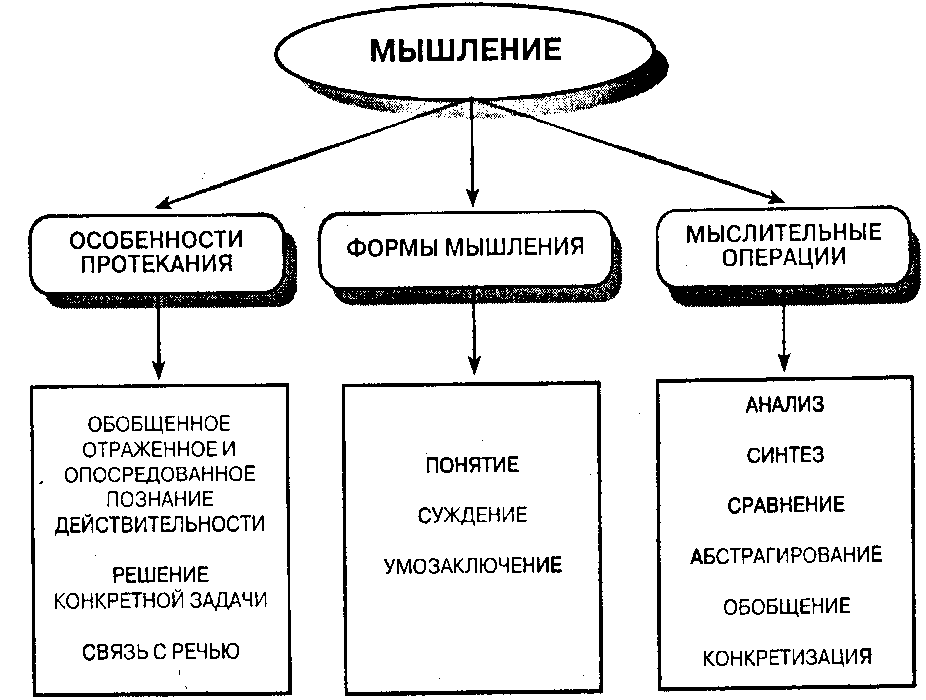

Никто не спорит с тезисом, что язык и мышление оказывают друг на друга значительное влияние. Однако существуют разногласия по поводу утверждения, что каждый язык по-своему воздействует на мышление и поступки говорящих на нем людей. С одной стороны, каждый, кто выучил два и более языка, поражается тому множеству особенностей, отличающих один язык от другого. С другой стороны, мы предполагаем, что способы восприятия окружающего мира похожи у всех людей.

С другой стороны, мы предполагаем, что способы восприятия окружающего мира похожи у всех людей.

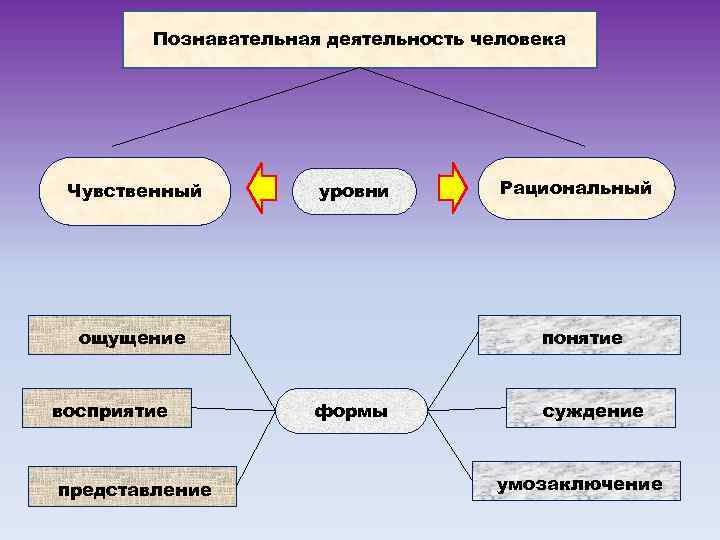

В связи с этим возникают две проблемы: языковая относительность И языковой детерминизм. Относительность продемонстрировать довольно просто. Говоря на любом языке, необходимо обращать внимание на значения, определяемые его грамматикой. В английском, например, вы должны употребить глагол в соответствующей форме, чтобы указать временную соотнесенность того события, о котором ведется речь: «It’s raining, it rained» и т. п. В турецком, а также в языках североамериканских индейцев существует несколько прошедших времен, которые используются в зависимости от источника сведений об обсуждаемом событии. Существует две формы прошедшего, одна из которых служит для сообщения об увиденном лично, а другая — о том, что стало известно путем логического заключения или со слов других. Таким образом, если вы попали под дождь прошлой ночью, вы скажете: «Вчера ночью шел дождь», используя ту форму, которая показывает, что вы были свидетелем дождя.

Такого рода различия уже долгое время вызывают глубокий интерес у лингвистов и антропологов, которые собрали сотни и сотни фактов об «экзотических» языках. Например, форма глагола, в семантику которого входит элемент «держать в руках», может зависеть от геометрической формы находящего в руках предмета (язык индейцев навахо). Но следует отметить, что у «неэкзотических» языков тоже есть свои сюрпризы. Например, говоря по-английски, было бы неуместно выразиться: «Richard Nixon has worked in Washington», а сказать: «George Bush has worked in Washington» вполне допустимо (буквально «Тот-то… работал в Вашингтоне»). Почему так? Дело в том, что в английском языке употребление времени Present Perfect (настоящее завершенное) ограничивается высказываниями о живых людях. Вот вам и экзотика!

Сторонники языкового детерминизма утверждают, что подобные различия между языками оказывают влияние на образ мышления людей и, быть может, на организацию человеческих культур в целом.

Результаты этих исследований неоднозначны. В большинстве случаев мысли и действия человека предопределяются множеством причин, поэтому структура языка не может выполнять основную каузальную функцию. Языковой детерминизм можно лучше всего продемонстрировать в ситуациях, когда язык является основным способом обратить внимание людей на отдельные аспекты события. Несколько весьма убедительных эмпирических исследований, которые демонстрируют ту или иную степень языкового детерминизма, идут под руководством Стивена Дж. Левинсона. Например, Левинсон и его сотрудники выделяют языки, в которых пространственные отношения описываются относительно самого человека (как в английском: «слева/справа», «спереди/сзади»), и языки, в которых местонахождение определяется по неизменным ориентирам окружающей среды (например, «север/юг/восток/запад» в некоторых языках аборигенов Австралии). Говоря на языке второй группы, речь шла бы, например, о «твоем северном плече» или «западном крае стола»; рассказывая о прошлых событиях, пришлось бы вспоминать, как были ориентированы действия относительно сторон света. Таким образом, чтобы объясняться на таком языке, вам нужно постоянно знать свое положение по отношению к сторонам света независимо от того, говорите вы в данный момент или нет.

Языковой детерминизм можно лучше всего продемонстрировать в ситуациях, когда язык является основным способом обратить внимание людей на отдельные аспекты события. Несколько весьма убедительных эмпирических исследований, которые демонстрируют ту или иную степень языкового детерминизма, идут под руководством Стивена Дж. Левинсона. Например, Левинсон и его сотрудники выделяют языки, в которых пространственные отношения описываются относительно самого человека (как в английском: «слева/справа», «спереди/сзади»), и языки, в которых местонахождение определяется по неизменным ориентирам окружающей среды (например, «север/юг/восток/запад» в некоторых языках аборигенов Австралии). Говоря на языке второй группы, речь шла бы, например, о «твоем северном плече» или «западном крае стола»; рассказывая о прошлых событиях, пришлось бы вспоминать, как были ориентированы действия относительно сторон света. Таким образом, чтобы объясняться на таком языке, вам нужно постоянно знать свое положение по отношению к сторонам света независимо от того, говорите вы в данный момент или нет.

Еще предстоит провести много исследований, но уже сейчас очевидно, что язык — это лишь один из факторов, формирующих мысли и действия человека. Тем не менее из-за того, что язык проникает во все сферы жизни, а в процессе разговора мы всегда должны будем решать когнитивные проблемы, гипотеза языкового детерминизма не перестает привлекать внимание научной общественности. Вы найдете описание оживленных дискуссий по многим вопросам, касающимся этой темы в книге Гумперца и Левинсона (Gumperz & Levinson, 1996).

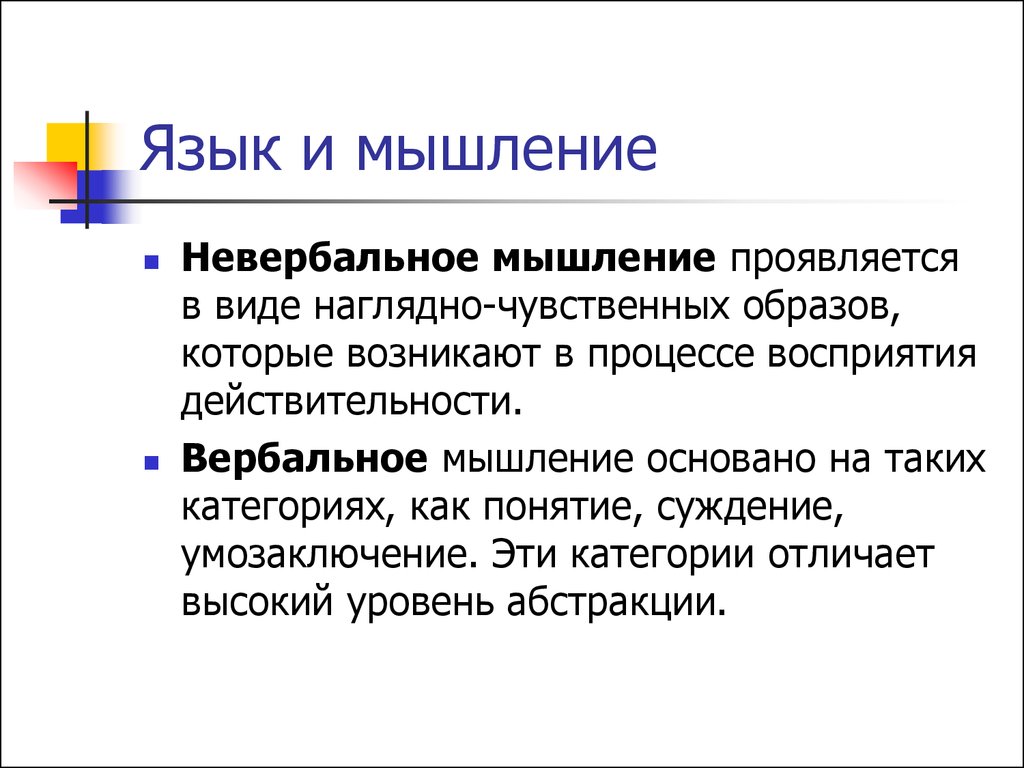

Влияние мышления на язык

Неужели язык ставит нас в рамки какого-то особого мировоззрения? Согласно самой эффектной формулировке гипотезы языкового детерминизма (Whorf, 1956), грамматика каждого языка представляет собой воплощение метафизики. Например, тогда как в английском есть существительные и глаголы, язык нутка оперирует только глаголами, а язык хопи разделяет реальность на две составляющие: мир явный и мир неявный. Уорф утверждает, что подобные языковые различия формируют у носителей языка образ мышления, непонятный для других. См.→

Уорф утверждает, что подобные языковые различия формируют у носителей языка образ мышления, непонятный для других. См.→

Глава 10. БАЗОВЫЕ МОТИВЫ

Вы ведете машину по автостраде, пытаясь успеть на важное для вас интервью по приему на работу. Сегодня утром вы встали позднее, чем было нужно, поэтому вам пришлось отказаться от завтрака, а теперь вас мучает голод. Кажется, будто на каждом рекламном щите, мимо которого вы проезжаете, рекламируется еда — аппетитный омлет, сочные гамбургеры, прохладный фруктовый сок. В животе урчит, вы пытаетесь не обращать на это внимания но вам это не удается. С каждым километром ощущение голода усиливается. Вы чуть не врезаетесь в едущую впереди машину, заглядевшись на рекламу пиццы. Короче, вы охвачены мотивационным состоянием, известным под названием голода.

Мотивация — это состояние, активизирующее и направляющее наше поведение. См.→

Зависит ли мысль от языка

Зависит ли мысль от языка?

Может показаться, что мы не можем говорить

навскидку. .. но…

.. но…

Наверное, не потому;

• мы можем правильно использовать слово, прежде чем полностью поймем концепцию

• некоторые люди, безусловно, мыслят образами, картинками и художниками выражать себя таким образом

• иногда мы что-то «знаем», но не можем найти нужное слова для самовыражения

Однако …

Определяет ли язык мысль?

Многие психологи считают, что

язык диктует то, как мы думаем.

Другие говорят, что оно на самом деле определяет сами наши идеи — не только

как мы думаем, но что мы думаем.

Важные исследования и теории

было сделано на эту тему

Брунер (детский психолог)

Сепир и Уорф (лингвисты)

Уотсон (психолог-бихевиорист)

Бернштейн (социолог)

Витгенштейн (философ)

Выгостский (психолог развития)

Витгенштейн : »

границы языка означают границы моего мира»

Он имел в виду, что единственный способ понять наш мир — это язык.

Sapir утверждал, что мы переживаем вещи, потому что язык, который мы используем, направляет наши мысли. Расширение этого заключается в том, что разные языки направляют своих носителей. по-разному — носители разных языков не только по-разному говорят, они думают иначе.

Уорф : «… мы разрезаем природу, организуем ее в понятия и описываем значения как и мы, в основном потому, что мы являемся стороной соглашения, которое действует в образец нашего языка».

Итак, все эти исследователи считают что язык определяет наши понятия — и мы можем только продумать использование понятий (это называется «лингвистический детерминизм») — и разные носители языка «режут природу» по-разному способами (это гипотеза лингвистической относительности )

Примеры лингвистической относительности:

• см. «Эскимосские слова для снега»

«Эскимосские слова для снега»

• Индейцы хопи: используйте одно и то же слово для обозначения «насекомого» и «самолета».

и «пилот»

не имеют времен для своих глаголов —

«молния», «пламя», «метеор» и «затяжка».

дыма» — это все глаголы, например, «это дым дыма»

• Индейцы зуни: используйте одно и то же слово для «желтого» и «оранжевого»

Использование языка для описания

цвета спектра были тщательно изучены, поскольку они обеспечивают строгое

критерии и определения.

Браун и Леннеберг (1954) сравнили английский с сиянием (из Зимбабве).

и Басса (из Либерии) и обнаружили, что цвета, не имеющие названия в

язык труднее распознать, чем те, которые имеют

имя на языке.

хотя язык действует как ярлык, помогающий нам помнить, он может исказить наши воспоминания об увиденном или заставляют нас думать в определенном образом, но это не определяет то, что мы видели.

Берлин и Кей (1969) определены

что существует одиннадцать основных цветовых категорий: черный, белый, красный, зеленый,

желтый, синий, коричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый, серый.

В английском языке используются все одиннадцать, в ибибио (из Нигерии) — четыре, а в джале

(из Новой Гвинеи) используйте два.

Как считают многие психологи

теперь, когда гипотеза Уорфа преувеличена и общее мнение таково, что

• как сходство в том, как разные языки интерпретируют

цветов больше, чем различий, и

• поскольку это кажется довольно простым для культур с ограниченным количеством языковых слов

выучить новые слова, обозначающие «недостающие» цвета (Rosch

1973),

язык оказывает меньшее влияние на мышление, чем предполагал Уорф.

хотя это влияет на него поверхностно.

Как язык, на котором мы говорим, влияет на то, как мы думаем

Источник: Антонио Бенитес-Буррако

Когда я преподаю лингвистику, один из самых интригующих вопросов для моих студентов: все ли люди думают одинаково — независимо от языка они используют, чтобы передать свои мысли, или если язык, на котором мы говорим, влияет на то, как мы думаем. Этот вопрос веками занимал философов, психологов, лингвистов, нейробиологов и многих других. И у всех есть твердое мнение по этому поводу.

Этот вопрос веками занимал философов, психологов, лингвистов, нейробиологов и многих других. И у всех есть твердое мнение по этому поводу.

В настоящее время у нас все еще нет окончательного ответа на этот вопрос, но мы собрали данные (в основном полученные в результате типологического анализа языков и психолингвистических исследований), которые могут дать нам хорошее понимание проблемы. Как я попытаюсь показать, факты говорят в пользу универсальной основы восприятия и мышления у всех людей, в то время как язык является фильтром, усилителем или формирователем восприятия и мышления.

История начинается с первых американских лингвистов, которые описали (научно) некоторые из языков, на которых говорят коренные американцы. Они обнаружили множество неуклюжих отличий от языков, которые выучили в школе (древнегреческий, латинский, английский, немецкий и т.п.). Они обнаружили звуки, никогда не слышанные в европейских языках (например, отрывочные согласные), странные значения, закодированные в грамматике (например, части глагола, относящиеся к формам объектов), или новые грамматические категории (например, доказательность, то есть источник знания о факты в предложении).

Неудивительно, что некоторые из этих лингвистов пришли к выводу, что такие странные лингвистические системы должны оказывать влияние на разум их говорящих. Эдвард Сепир, один из самых влиятельных американских лингвистов, писал: «Миры, в которых живут разные общества, — это разные миры, а не просто одни и те же миры с разными ярлыками» (Sapir, 1949: 162).

На протяжении веков люди думали, что слова — это просто ярлыки для объектов, и что разные языки просто присоединяют к вещам или, точнее, к понятиям разные цепочки звуков. Теперь предполагалось, что люди, говорящие на разных языках, могут по-разному воспринимать мир. Или, что более радикально, люди могли воспринимать только те аспекты мира, для которых в их языках есть слова.

Правда? Полезный (и поучительный) способ проверки утверждений Сепира фокусируется на восприятии цвета. Цвет распространяется непрерывно (это зависит от длины волны света), но воспринимается категорично. Интересно, что количество основных терминов для цветов намного меньше, чем количество цветовых тонов, которые мы можем воспринимать. Более того, это число отличается от одного языка к другому. Например, в русском языке 12 основных терминов для обозначения цветов, а в дани, языке, на котором говорят в Новой Гвинее, их всего два: 9.0086 mili (для холодных цветов) и mola (для теплых цветов).

Более того, это число отличается от одного языка к другому. Например, в русском языке 12 основных терминов для обозначения цветов, а в дани, языке, на котором говорят в Новой Гвинее, их всего два: 9.0086 mili (для холодных цветов) и mola (для теплых цветов).

Исследователи обнаружили, что неудивительно, что люди дани способны различать разные цветовые тона (например, красный, желтый и оранжевый), несмотря на то, что обозначают их одинаково ( мола ). Они также обнаружили, что люди лучше различают два цветовых тона, которые называются по-разному (например, синий и зеленый ). Поскольку разные языки по-разному формируют континуум цвета, ожидается, что люди, говорящие на разных языках, будут по-разному ориентироваться в отношении цветов. В некотором смысле Сепир был прав наполовину.

Этот эффект кадрирования или фильтрации является основным эффектом, который мы можем ожидать — в отношении языка — от восприятия и мышления. Языки не ограничивают нашу способность воспринимать мир или думать о мире, но они фокусируют наше восприятие, внимание и мысли на конкретных аспектах мира. Это действительно может быть полезно.

Это действительно может быть полезно.

Китайскоязычные дети учатся считать раньше, чем англоязычные дети, потому что китайские числа более правильные и прозрачные, чем английские (по-китайски «одиннадцать» означает «десять один»). Точно так же люди, говорящие на некоторых австралийских языках, ориентируются в пространстве лучше, чем англоязычные (они часто отличают север от юга даже в темноте), вероятно, потому, что их языки имеют абсолютную пространственную дейктику. Это означает, что при обращении к отдаленному объекту они говорят не «та машина» или «то дерево вон там», а скорее «машина на севере» или «дерево на юге». Поскольку им необходимо знать направление, чтобы правильно строить высказывания на своем языке, они более привычны, чем мы, обращать внимание на стороны света.

Итак, разные языки сосредотачивают внимание своих носителей на разных аспектах окружающей среды — физической или культурной. Но откуда мы знаем, какой аспект? По сути, мы видим, что важно для людей, говорящих на любом языке.

Мы, лингвисты, говорим, что эти существенные аспекты либо лексикализованы, либо грамматически оформлены. Лексизация означает, что у вас есть слова для понятий, которые работают как сокращения для этих понятий. Это полезно, потому что вам не нужно объяснять (или перефразировать) значение, которое вы хотите передать. Вместо того, чтобы говорить «то холодное и белое, что падает с неба в холодные зимние дни», вы просто говорите снег .

Очевидно, у нас нет слов для всего. У нас есть слова только для понятий, которые важны или заметны в нашей культуре. Это объясняет, почему лексиконы (или наборы слов) в языках совершенно разные. Лексикон подобен большому открытому мешку: некоторые слова придуманы или заимствованы, потому что они нужны вам для обозначения новых объектов, и их кладут в мешок. И наоборот, некоторые предметы больше не используются, и тогда слова для них удаляются из мешка.

Некоторые аспекты мира закодированы языками еще глубже — до такой степени, что они являются частью языковых грамматик. Вам нужно учитывать их всякий раз, когда вы строите предложение на этом языке. Лингвисты говорят, что они грамматизированы.

Вам нужно учитывать их всякий раз, когда вы строите предложение на этом языке. Лингвисты говорят, что они грамматизированы.

Dyirbal, язык, на котором говорят в Северной Австралии, например, имеет четыре класса существительных (подобно английским родам). Отнесение существительных к каждому классу, по-видимому, произвольно: класс I включает существительные, обозначающие животных и мужчин мужского пола; класс II включает существительные, обозначающие женщин, воду, огонь и названия боевых предметов; класс III включает только существительные, обозначающие съедобные растения; а класс IV подобен остаточному классу, в котором собраны все оставшиеся имена.

Эта грамматическая классификация существительных предполагает целостное представление о мире, включая оригинальную мифологию. Например, хотя животные отнесены к классу I, существительные-птицы находятся в классе II, потому что люди дьирбал считали птиц духами умерших женщин (женские существительные встречаются в классе II).

Точно так же то, как люди думают о времени, глубоко закодировано в грамматике большинства языков. В некоторых языках, таких как английский, время трехчастно: прошлое, настоящее и будущее. Однако в таком языке, как йимас, на котором говорят в Новой Гвинее, есть четыре типа прошлого, от недавних событий до далекого прошлого. А есть такие языки, как китайский, в которых тоже нет грамматического времени.

В некоторых языках, таких как английский, время трехчастно: прошлое, настоящее и будущее. Однако в таком языке, как йимас, на котором говорят в Новой Гвинее, есть четыре типа прошлого, от недавних событий до далекого прошлого. А есть такие языки, как китайский, в которых тоже нет грамматического времени.

Таким образом, язык функционирует как фильтр восприятия, памяти и внимания. Всякий раз, когда мы конструируем или интерпретируем лингвистическое высказывание, нам необходимо сосредоточиться на конкретных аспектах ситуации, описываемой в нем. Интересно, что некоторые средства визуализации мозга теперь позволяют нам исследовать эти эффекты с нейробиологической точки зрения.

Например, в этой интересной статье авторы доказывают, что язык влияет на категориальное восприятие цвета — и что этот эффект сильнее в правом поле зрения, чем в левом поле зрения. Различение цветов, кодируемых разными словами, также вызывает более сильные и быстрые реакции в языковых областях левого полушария, чем различение цветов, кодируемых одним и тем же словом.