Как общество влияет на человека — аргументы для итогового сочинения

Тезисы

- Общество подавляет волю человека, навязывая ему свое мнение.

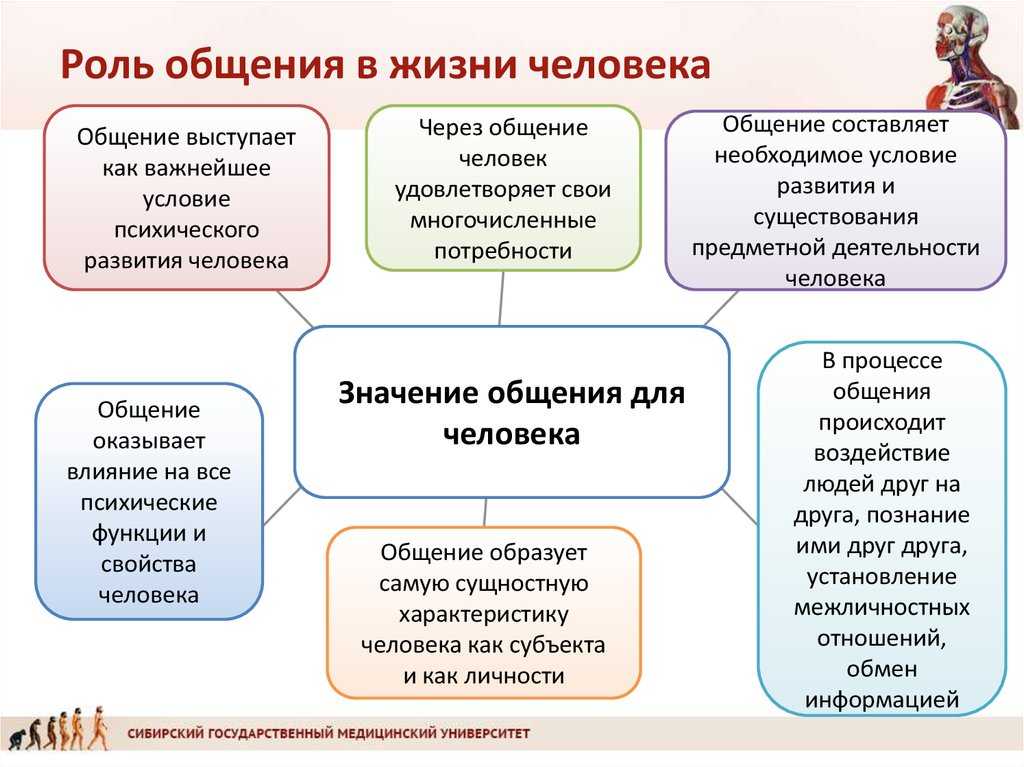

- Общество влияет на судьбу человека, ведь определяет вектор его развития и социальный климат.

- Общество определяет характер человека, ведь он с детства усваивает модели поведения, принятые в его окружении.

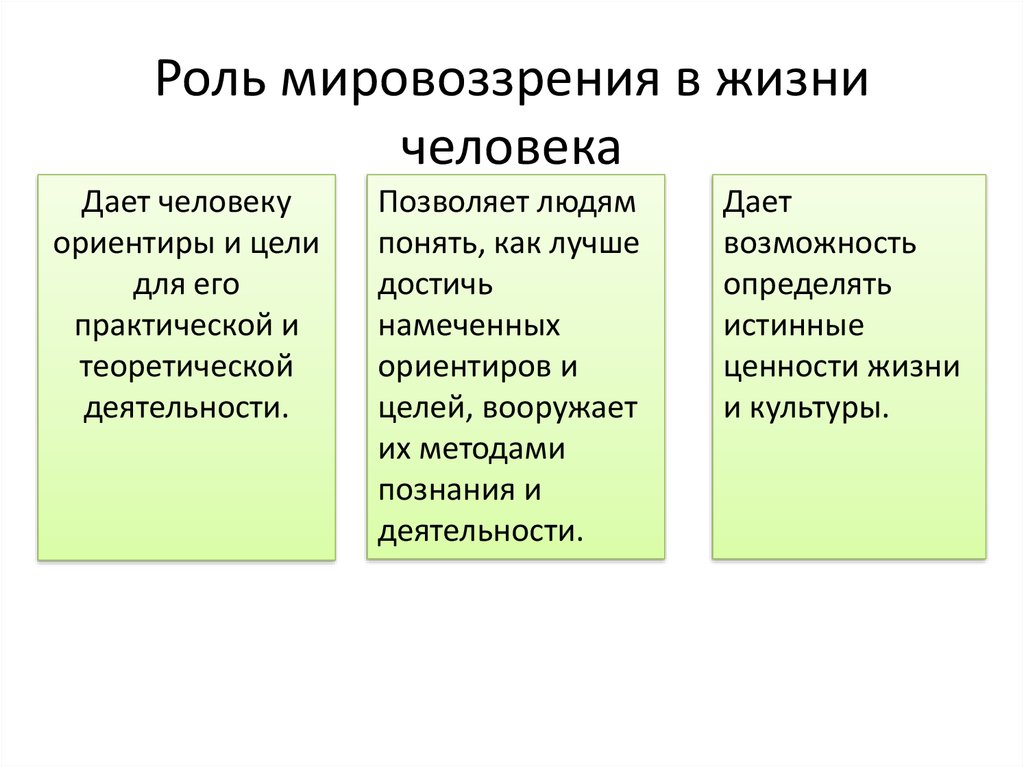

- Общество формирует мировоззрение человека, так как именно через социальные контакты нам передаются религиозные догматы, этнические традиции, особенности ментальности.

- Общество положительно влияет на человека: оно обучает его правилам, которые необходимы для совместной жизни с другими людьми.

- Общество отрицательно влияет на личность, так как подавляет ее индивидуальность.

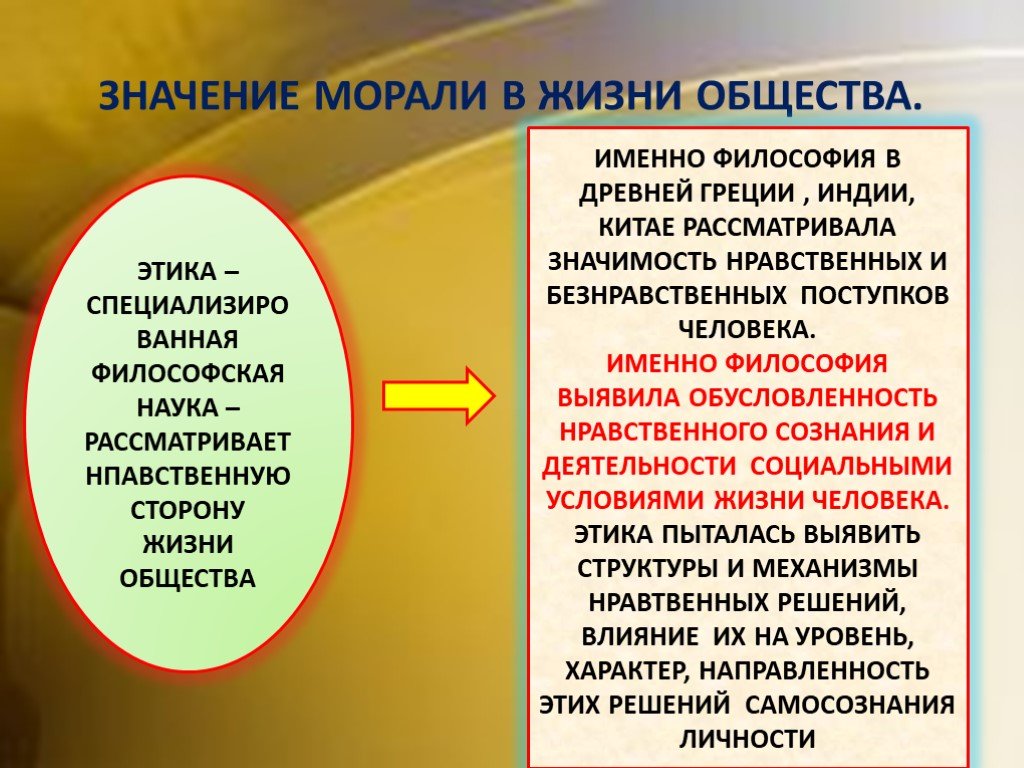

- Общество формирует нравственные и этические принципы, по которым живут люди.

- Влияние общества на человека положительное, ведь оно позволяет нам научиться эффективно взаимодействовать со своими собратьями и усвоить единые культурные коды.

Аргументы

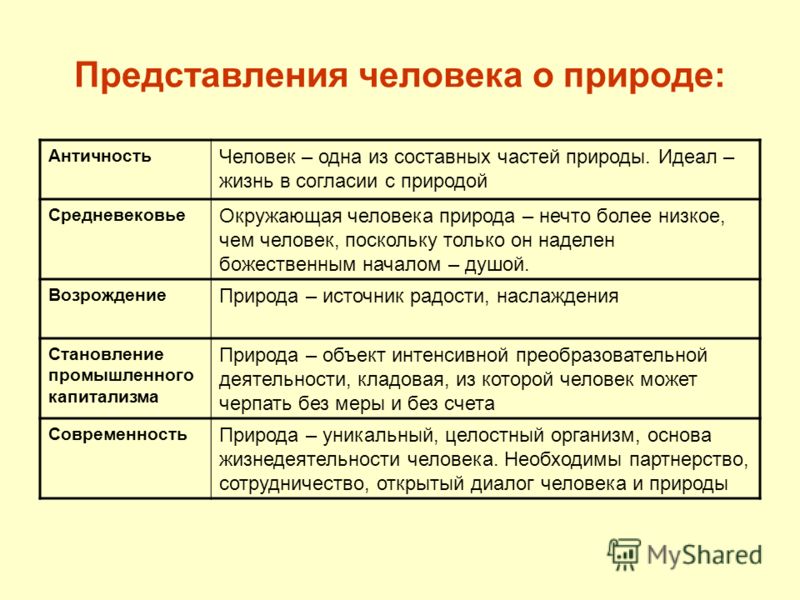

«Евгений Онегин», А.С. Пушкин. Общество во многом определяет мировоззрение и поведение человека. Мы можем убедиться в этом, читая роман «Евгений Онегин». Главный герой усвоил все привычки и традиции дворянской среды. Он поздно просыпается, завтракает в дорогом ресторане, употребляя заграничные блюда, потом гуляет по Невскому проспекту, а вечера проводит в театрах или на балах. Так живет вся столичная молодежь высшего света. Евгений ничем не отличается от нее: он рано усвоил «науку страсти нежной», имел поверхностные знания о науках, но хорошо владел познаниями в области этикета, танцев, новейшей литературы. Он блестяще говорит на французском языке и выглядит «как дэнди лондонский». И прическа, и фрак, и манера себя вести — все это выбор общества, а не самого Онегина. Он слепо подражает окружению, но в то же время хочет от него отделаться, поэтому бежит в деревню. Но и там Евгений поступает так, как велит ему общественное мнение: он идет на дуэль с Ленским только потому, что боится сплетен Зарецкого. Таким образом, социум диктует герою основы мировоззрения и даже образ жизни.

Таким образом, социум диктует герою основы мировоззрения и даже образ жизни.

«Ионыч», А.П. Чехов. Порой общество способствует деградации человека и становится причиной его несчастья. Такой пример мы находим в рассказе А.П. Чехова «Ионыч». Главный герой получил место земского врача и был рад своему назначению, ведь у него были возвышенные идеалы и благородное стремление помогать людям. Дмитрий Старцев был талантливым врачом и собирался преумножать свои знания, совершенствуя себя. Но окружение героя никак не соответствовало его темпераменту и мировоззрению. Местные обитатели были ограниченными обывателями, которых интересовали только азартные игры, спиртные напитки, обильные обеды и финансовые накопления. Они ничего не читали, зато знали все местные сплетни. Они ни к чему не стремились, но жаждали получать больше денег любой ценой. Находясь в обществе этих закоренелых мещан, Дмитрий постепенно превратился в Ионыча. Так его прозвали пациенты. Старцев и вправду опустился, потолстел, стал грубым и ленивым человеком, безразличным к результату своего труда. От работы он хотел только денег. Все остальное его не интересовало. Вместо светлых идеалов в его жизни остались только смутные сожаления о том, что он что-то делает не так, как и все остальные. Именно окружение отрицательно повлияло на героя: оно поспособствовало его деградации.

От работы он хотел только денег. Все остальное его не интересовало. Вместо светлых идеалов в его жизни остались только смутные сожаления о том, что он что-то делает не так, как и все остальные. Именно окружение отрицательно повлияло на героя: оно поспособствовало его деградации.

«Горе от ума», А.С. Грибоедов. Порой общество не просто влияет на человека, но и давит на него. Яркий тому пример – Александр Андреевич Чацкий из пьесы Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». Этот герой умён, образован, честен. Он прямо говорит окружению о его пороках и аргументирует свою позицию. Чацкий критикует высший свет, но не для самоутверждения, а для того, чтобы поспособствовать развитию родной страны, погрязшей в кумовстве, казнокрадстве и алчности вельмож. Фамусовское общество встречает эти замечания с негодованием и недовольством. Чацкий не вписывается в его представления о норме, а значит, подлежит наказанию. Оно не влияет и не может повлиять на Александра Андреевича напрямую – герой активно сопротивляется, у него есть собственное мнение, он не стесняется и боится высказывать его. Он смело заявляет, например, что «служить бы рад – прислуживаться тошно». В то время как светское общество считает возможным использовать лесть и раболепство для того, чтобы получить высокую должность, подняться по карьерной лестнице. Однако общество влияет на Чацкого иным образом. Оно не может поменять личность героя, его характер, убеждения, поведение. Тогда оно будто бы исключает юношу из своего круга. Гости Павла Афанасьевича Фамусова и вовсе принимают Александра Андреевича за сумасшедшего. Герой чувствует себя чужим, ему некомфортно, даже противно находиться среди этих людей. Таким образом, общество диктует свои правила и нормы, порой даже нелепые и глупые. И есть пути для человека: поддаться этому общественному давлению и соблюдать неписаный протокол или пойти наперекор и оказаться за бортом. Чацкий оказался слишком умён и образован, чтобы ломать себя и подстраиваться под общество – и из-за этого испытал одиночество и непонимание.

Он смело заявляет, например, что «служить бы рад – прислуживаться тошно». В то время как светское общество считает возможным использовать лесть и раболепство для того, чтобы получить высокую должность, подняться по карьерной лестнице. Однако общество влияет на Чацкого иным образом. Оно не может поменять личность героя, его характер, убеждения, поведение. Тогда оно будто бы исключает юношу из своего круга. Гости Павла Афанасьевича Фамусова и вовсе принимают Александра Андреевича за сумасшедшего. Герой чувствует себя чужим, ему некомфортно, даже противно находиться среди этих людей. Таким образом, общество диктует свои правила и нормы, порой даже нелепые и глупые. И есть пути для человека: поддаться этому общественному давлению и соблюдать неписаный протокол или пойти наперекор и оказаться за бортом. Чацкий оказался слишком умён и образован, чтобы ломать себя и подстраиваться под общество – и из-за этого испытал одиночество и непонимание.

«Недоросль», Д.И. Фонвизин. Общество – это один из институтов воспитания человека. На развитие личности влияет круг общения – родители, их друзья и знакомые семьи, учителя. Яркий пример этому можно найти в пьесе Дениса Ивановича Фонвизина «Недоросль». В этом произведении читатель видит двух персонажей, которые противопоставлены друг другу. В семье Простаковых живёт девушка Софья – её дядя Стародум уехал в Сибирь, чтобы там заработать деньги честным путём. Девушка сильно отличается от семьи, в которой живёт. Она умна, добра, благородна, мудра, спокойна, честна. Всего этого нельзя сказать о другом молодом человеке – Митрофане. Он родной сын Простаковых. Именно о нём автор неодобрительно пишет «недоросль» (хотя до Д.И. Фонвизина это слово не имело отрицательной коннотации и значило лишь несовершеннолетнего дворянина, который ещё не поступил на государственную службу). Юноша не любит учиться, он глуп и не желает этого исправлять. Кроме того, он ленив, не привык к труду и к самостоятельной жизни. Что же сделало его таким? И почему Софья другая, хотя с определённого возраста живёт вместе с Простаковыми, во главе которых стоит жестокая и властная госпожа Простакова? Всё дело в обществе.

На развитие личности влияет круг общения – родители, их друзья и знакомые семьи, учителя. Яркий пример этому можно найти в пьесе Дениса Ивановича Фонвизина «Недоросль». В этом произведении читатель видит двух персонажей, которые противопоставлены друг другу. В семье Простаковых живёт девушка Софья – её дядя Стародум уехал в Сибирь, чтобы там заработать деньги честным путём. Девушка сильно отличается от семьи, в которой живёт. Она умна, добра, благородна, мудра, спокойна, честна. Всего этого нельзя сказать о другом молодом человеке – Митрофане. Он родной сын Простаковых. Именно о нём автор неодобрительно пишет «недоросль» (хотя до Д.И. Фонвизина это слово не имело отрицательной коннотации и значило лишь несовершеннолетнего дворянина, который ещё не поступил на государственную службу). Юноша не любит учиться, он глуп и не желает этого исправлять. Кроме того, он ленив, не привык к труду и к самостоятельной жизни. Что же сделало его таким? И почему Софья другая, хотя с определённого возраста живёт вместе с Простаковыми, во главе которых стоит жестокая и властная госпожа Простакова? Всё дело в обществе. С детства Софья была окружена добропорядочными родителями, дядюшкой и другими членами семьи, которые помогли ей найти правильные нравственные ориентиры, сформировать собственное мировоззрение. Общество Митрофана составляли другие люди: его деспотичная мать и те, кто всегда ей поддакивали. Простакова опекала его чересчур и много жалела, а вместе с ней эту манеру обращения усвоили и остальные. Вот и получается, что общество сформировало героев. Родственники влияли на общество других людей, с которыми общался ребёнок. Необразованная госпожа Простакова выбрала неграмотного учителя для сына – Вральман раньше работал конюхом. Стародум же постарался окружить племянницу такими людьми, как Милон. Кроме того, Стародум сознательно покинул службу при царском дворе. Он осознал, что это не его круг общения, ему противны их корыстные взгляды и льстивые натуры, противен обман. Таким образом, общество сильно влияет на человека – оно действительно формирует его личность, характер, отношение к тем или иным вещам и поведение.

С детства Софья была окружена добропорядочными родителями, дядюшкой и другими членами семьи, которые помогли ей найти правильные нравственные ориентиры, сформировать собственное мировоззрение. Общество Митрофана составляли другие люди: его деспотичная мать и те, кто всегда ей поддакивали. Простакова опекала его чересчур и много жалела, а вместе с ней эту манеру обращения усвоили и остальные. Вот и получается, что общество сформировало героев. Родственники влияли на общество других людей, с которыми общался ребёнок. Необразованная госпожа Простакова выбрала неграмотного учителя для сына – Вральман раньше работал конюхом. Стародум же постарался окружить племянницу такими людьми, как Милон. Кроме того, Стародум сознательно покинул службу при царском дворе. Он осознал, что это не его круг общения, ему противны их корыстные взгляды и льстивые натуры, противен обман. Таким образом, общество сильно влияет на человека – оно действительно формирует его личность, характер, отношение к тем или иным вещам и поведение.

«Обломов» И.А. Гончаров. Безусловно, общество имеет значение для отдельного человека. Но далеко не все личности поддаются общественному влиянию и меняются под его давлением. Есть люди, которым удаётся сохранять себя, несмотря ни на что. В таком случае влияние общества сводится практически к нулю. Такой пример мы находим в романе Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Главный герой – Илья Ильич Обломов – не любит светские мероприятия, не любит выходить из дома. Его любимое место – диван, а лучший наряд – домашний халат. Мужчина спокойный и добродушный, его круг общения ограничивается близкими друзьями, он не наносит огромное количество визитов малознакомым людям только из вежливости. Словом, Илья Ильич не подчиняется нормам светского общества. И попытки поменять его натуру оказываются тщетны. Его товарищ Штольц пробует изменить друга. Сначала ему это даже удаётся – Обломов начинает чаще выходить из дома, меняет свои взгляды, ведь он влюбился в Ольгу Ильинскую и менялся ради любви. Но, в конце концов, главный герой возвращается в свой домашний уют. Ему не нужны ценности, навязанные обществом – он знает, как ему будет комфортнее, что ему приносит удовольствие в жизни. Из всего выше написанного можно сделать вывод о том, что общество никак не влияет на человека, если его личность и мировоззрение сформированы и укреплены, если он достаточно смел, чтобы оставаться самим собой, несмотря ни на что.

Но, в конце концов, главный герой возвращается в свой домашний уют. Ему не нужны ценности, навязанные обществом – он знает, как ему будет комфортнее, что ему приносит удовольствие в жизни. Из всего выше написанного можно сделать вывод о том, что общество никак не влияет на человека, если его личность и мировоззрение сформированы и укреплены, если он достаточно смел, чтобы оставаться самим собой, несмотря ни на что.

«Тихий Дон», М.А. Шолохов. Общество порой напоминает машину-пресс, которая норовит придавить человека тяжестью своих норм и правил – многочисленных, неизвестно кем провозглашённых и далеко не всегда верных и полезных. За примером обратимся к роману Михаила Александровича Шолохова «Тихий Дон». Главный герой – Григорий Мелехов – живёт в семье донских казаков. Он не женат. По соседству живут Астаховы – Степан и его жена Аксинья. Именно эта женщина и становится возлюбленной Григория. Что говорит об этом общество? Это неправильно, это порочно, так нельзя. А сердце говорит при этом: «Вы мне не указ! Я люблю и буду любить!». Происходит некое столкновение личности и общества. Настолько сильное, настолько мощное столкновение, что Григорий даже вынужден покинуть родной дом и отправиться жить с Аксиньей в другое место. То есть сначала выбор героя не может понять и принять даже его семья. Конечно, они переживают о том, что подумают люди, как к этой истории отнесётся окружение. Впоследствии Мелеховы примиряются с решением Григория. Однако это очень яркий пример того, как общество влияет на человека. Оно диктует свои правила и решает, что вписывается в рамки, а что — нет. К сожалению, часто общество не считается с отдельной личностью и не заботится о счастье конкретного человека. Иногда оно не берёт в расчёт и человеческие чувства.

Происходит некое столкновение личности и общества. Настолько сильное, настолько мощное столкновение, что Григорий даже вынужден покинуть родной дом и отправиться жить с Аксиньей в другое место. То есть сначала выбор героя не может понять и принять даже его семья. Конечно, они переживают о том, что подумают люди, как к этой истории отнесётся окружение. Впоследствии Мелеховы примиряются с решением Григория. Однако это очень яркий пример того, как общество влияет на человека. Оно диктует свои правила и решает, что вписывается в рамки, а что — нет. К сожалению, часто общество не считается с отдельной личностью и не заботится о счастье конкретного человека. Иногда оно не берёт в расчёт и человеческие чувства.

«Старуха Изергиль», М. Горький. Общество – это большинство, это сила, это власть. Оно способно решать, кого изгнать и кого принять, кого помиловать и кого наказать. Общество имеет колоссальное влияние на человека. Проблема лишь в том, что окружение – это тоже люди, и им свойственно ошибаться. Обратимся в рассказу Максима Горького «Старуха Изергиль». В нём героиня – старуха Изергиль – делится двумя легендами с путником. В одной из них сын женщины и орла – Ларра – страдает от собственного высокомерия, от своей гордыни. Он отказался примкнуть к обществу, хотя изначально оно вовсе не отвергало его. Но когда Ларра стал вести себя надменно по отношению к другим людям и нарушил их закон, общество приняло решение изгнать самолюбивого юношу, не желавшего считаться с кем-либо ещё, думать о ком-либо, кроме себя самого. Вот яркое проявление власти общества, которое оказалось справедливым и заслуженно наказало обидчика. Однако во второй легенде читатель узнаёт другую историю. Однажды народ встречает сильного неприятеля. Выход один – найти другое место для жизни, пробраться сквозь густые заросли деревьев, чтобы выйти к свету и к прекрасной жизни. Но как это сделать? Никто не знает, куда идти, всем страшно. Кроме того, вести за собой целый народ – это ответственное дело, на которое готовы решиться единицы.

Обратимся в рассказу Максима Горького «Старуха Изергиль». В нём героиня – старуха Изергиль – делится двумя легендами с путником. В одной из них сын женщины и орла – Ларра – страдает от собственного высокомерия, от своей гордыни. Он отказался примкнуть к обществу, хотя изначально оно вовсе не отвергало его. Но когда Ларра стал вести себя надменно по отношению к другим людям и нарушил их закон, общество приняло решение изгнать самолюбивого юношу, не желавшего считаться с кем-либо ещё, думать о ком-либо, кроме себя самого. Вот яркое проявление власти общества, которое оказалось справедливым и заслуженно наказало обидчика. Однако во второй легенде читатель узнаёт другую историю. Однажды народ встречает сильного неприятеля. Выход один – найти другое место для жизни, пробраться сквозь густые заросли деревьев, чтобы выйти к свету и к прекрасной жизни. Но как это сделать? Никто не знает, куда идти, всем страшно. Кроме того, вести за собой целый народ – это ответственное дело, на которое готовы решиться единицы. Таким человеком стал Данко. В какой-то момент, когда часть пути была уже пройдена, уставшие, голодные и напуганные люди стали ругать юношу, винить его во всех бедах, в том, что он ведёт их ошибочной дорогой и спасения нет. Данко не растерялся, не оробел и не сдался. Он вырвал из своей груди горящее сердце и осветил им путь. Когда люди достигли цели, пришли на новое, комфортное и пригодное для жизни место, Данко умер. «Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что ещё пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой… И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло…», – так пишет автор. Таким образом, общество сильно влияет на человека. Можно даже сказать, что именно оно решает, кого принимать в свой круг, а кого изгнать за его пределы. Но ему тоже свойственно совершать ошибки и принимать неверные решения. Общество заслуженно наказало Ларру и незаслуженно обвинило Данко. Однако это не меняет того, что окружение обладает огромной силой и властью над людьми.

Таким человеком стал Данко. В какой-то момент, когда часть пути была уже пройдена, уставшие, голодные и напуганные люди стали ругать юношу, винить его во всех бедах, в том, что он ведёт их ошибочной дорогой и спасения нет. Данко не растерялся, не оробел и не сдался. Он вырвал из своей груди горящее сердце и осветил им путь. Когда люди достигли цели, пришли на новое, комфортное и пригодное для жизни место, Данко умер. «Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что ещё пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой… И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло…», – так пишет автор. Таким образом, общество сильно влияет на человека. Можно даже сказать, что именно оно решает, кого принимать в свой круг, а кого изгнать за его пределы. Но ему тоже свойственно совершать ошибки и принимать неверные решения. Общество заслуженно наказало Ларру и незаслуженно обвинило Данко. Однако это не меняет того, что окружение обладает огромной силой и властью над людьми.

«Война и мир», Л.Н. Толстой. Выше мы уже привели в пример Илью Ильича Обломова из романа И.А. Гончарова. В русской классической литературе есть и другой герой, которому удалось сохранить себя, несмотря на общественное давление. Это Пьер Безухов из романа-эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Один из самых ярких и наглядных эпизодов встречается ещё в начале первого тома. Это описание вечера в салоне мадам Анны Павловны Шерер. Юноша ведёт себя совсем не так, как «полагается» на светском вечере. Он живой, искренний, настоящий. Он умеет проявлять эмоции и делает это. Он не ищет выгоды в знакомствах – общается с теми, с кем ему интересно. Несмотря на то, что Пьер не вписывается в светское общество, он не остаётся одиноким. Герой находит своих людей – тех, кому он нужен именно таким, какой он есть. Прелесть Безухова именно в том, что он Человек – настоящий, с недостатками и достоинствами, способный чувствовать, искренний, любящий, невероятно добрый, честный и благородный. К счастью, никакому общество не удалось повлиять на Пьера, изменить его. Получается, оно бессильно, когда перед ним встаёт сформировавшаяся личность, крепкая и уверенная. В таком случае оно никак не влияет на человека.

К счастью, никакому общество не удалось повлиять на Пьера, изменить его. Получается, оно бессильно, когда перед ним встаёт сформировавшаяся личность, крепкая и уверенная. В таком случае оно никак не влияет на человека.

«Гроза» А.Н. Островский. Общество часто бывает жестоко по отношению к отдельному человеку. У него слишком много силы и власти, которыми оно распоряжается далеко не всегда справедливо и не всегда на благо людей. Вспомним бедную Катерину из пьесы Александра Николаевича Островского «Гроза». Обществом небольшого городка Калинова управляли два жестоких самодура – купец Савел Прокофьевич Дикой и купчиха Марфа Игнатьевна Кабанова (по прозвищу «Кабаниха»). Они держали в страхе не только собственных родственников, но и всех жителей маленького города. Проблема заключалась в том, что общество согласилось с тем, что на верхушке его стоят столь грубые и глупые люди. Они стали лидерами мнений, и никто не стремился что-либо изменить. Так что Катерина, которая чувствовала давление со стороны Кабанихи, поняла, что она не в силах поменять окружение, увязшее в предрассудках. Ведь большинство просто приспособилось и лицемерно приняло ханжеские «нормы». Например, Варвара – дочь Кабанихи – часто обманывала мать. Это казалось ей более лёгким решением, чем бороться за свои права, за свою свободу, за свои убеждения. Катерина была совсем не способна так же влиться в общество, принять множество нелепых и жестоких «правил» – словом, подчиниться окружению, забыв о собственном мнении. Это привело к настоящей трагедии – смерти девушки. Таким образом, общество колоссально влияет на человека – и не щадит тех, кто идёт ему наперекор, кто выбирает не то, как «удобнее», а справедливость и свободу.

Ведь большинство просто приспособилось и лицемерно приняло ханжеские «нормы». Например, Варвара – дочь Кабанихи – часто обманывала мать. Это казалось ей более лёгким решением, чем бороться за свои права, за свою свободу, за свои убеждения. Катерина была совсем не способна так же влиться в общество, принять множество нелепых и жестоких «правил» – словом, подчиниться окружению, забыв о собственном мнении. Это привело к настоящей трагедии – смерти девушки. Таким образом, общество колоссально влияет на человека – и не щадит тех, кто идёт ему наперекор, кто выбирает не то, как «удобнее», а справедливость и свободу.

«Матрёнин двор» А.И. Солженицын. Общество влияет на человека меньше, чем человек на общество. Позволю себе столь смелое заявление. Дело в том, что, на мой взгляд, всё как раз наоборот: человек формирует общество, оно держится на отдельных личностях. Для того чтобы доказать свою точку зрения, я обращусь к рассказу Александра Исаевича Солженицына «Матрёнин двор». Его главная героиня – Матрёна – настоящий праведник. На таких, как она, стоит мир – и общество тоже. Это мудрая, добрая, честная, трудолюбивая женщина, которая не устаёт бескорыстно помогать соседям, знакомым и незнакомым – всем, кто обращается к ней за подмогой и поддержкой. Она все свое время посвящает бескорыстному труду и никогда не отказывает в ответ на просьбу. Даже свою горницу героиня отдает приемной дочери Кире, обделяя себя. Матрёна – это пример невероятной силы духа, которую ничто не способно сломить. Она не поддалась всеобщему корыстолюбию или лени. Она не стала играть по правилам общества и думать только о себе самой и своей выгоде. В то же время Матрёна не пыталась побороть окружение – она часть его, которая меняет его изнутри. Меняет собственными благородными поступками и убеждениями. Вот и получается, что не общество влияет на человека, а человек на общество.

На таких, как она, стоит мир – и общество тоже. Это мудрая, добрая, честная, трудолюбивая женщина, которая не устаёт бескорыстно помогать соседям, знакомым и незнакомым – всем, кто обращается к ней за подмогой и поддержкой. Она все свое время посвящает бескорыстному труду и никогда не отказывает в ответ на просьбу. Даже свою горницу героиня отдает приемной дочери Кире, обделяя себя. Матрёна – это пример невероятной силы духа, которую ничто не способно сломить. Она не поддалась всеобщему корыстолюбию или лени. Она не стала играть по правилам общества и думать только о себе самой и своей выгоде. В то же время Матрёна не пыталась побороть окружение – она часть его, которая меняет его изнутри. Меняет собственными благородными поступками и убеждениями. Вот и получается, что не общество влияет на человека, а человек на общество.

«Мастер и Маргарита» М.А. Булгаков. Общество порой неразборчиво и жестоко. Свою силу и власть над людьми оно иногда использует отнюдь не во благо. Безусловно, окружение обладает огромным влиянием на человека. Убедиться в этом мы можем на примере романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». Главный герой – Мастер – писатель. Он долго и упорно работал над созданием своего исторического романа о Понтии Пилате. Это был кропотливый труд. Но после публикации произведения на автора посыпался шквал критики и недовольства – в основном, от людей из литературного сообщества. И того самого МАССОЛИТа, членов которого так иронично описывает М.А. Булгаков и которые постоянно едят в ресторане и ждут, когда им дадут отпуск или награду в виде, например, путёвки. Сначала Мастер отчаивается. Такая реакция на его книгу действительно расстраивает и сбивает его с ног – к счастью, за спиной стоит возлюбленная Маргарита, готовая подхватить героя и поддержать. Получается, в такой ситуации за успех или неудачу творца отвечает общество, которое далеко не всегда справедливо. Более того, тот же социум почему-то решает, что такое «успех». По-настоящему талантливые люди порой остаются за бортом – только потому что они чем-то не угодили доминирующей силе, формирующей общественное мнение.

Убедиться в этом мы можем на примере романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». Главный герой – Мастер – писатель. Он долго и упорно работал над созданием своего исторического романа о Понтии Пилате. Это был кропотливый труд. Но после публикации произведения на автора посыпался шквал критики и недовольства – в основном, от людей из литературного сообщества. И того самого МАССОЛИТа, членов которого так иронично описывает М.А. Булгаков и которые постоянно едят в ресторане и ждут, когда им дадут отпуск или награду в виде, например, путёвки. Сначала Мастер отчаивается. Такая реакция на его книгу действительно расстраивает и сбивает его с ног – к счастью, за спиной стоит возлюбленная Маргарита, готовая подхватить героя и поддержать. Получается, в такой ситуации за успех или неудачу творца отвечает общество, которое далеко не всегда справедливо. Более того, тот же социум почему-то решает, что такое «успех». По-настоящему талантливые люди порой остаются за бортом – только потому что они чем-то не угодили доминирующей силе, формирующей общественное мнение. Таким образом, общество в самом деле колоссальным образом влияет на человека. Нужно быть достаточно смелым и сильным духом, чтобы не потерять уверенность в себе и выстоять под натиском общества, которое бывает тобою недовольно.

Таким образом, общество в самом деле колоссальным образом влияет на человека. Нужно быть достаточно смелым и сильным духом, чтобы не потерять уверенность в себе и выстоять под натиском общества, которое бывает тобою недовольно.

«Олеся» А.И. Куприн. Повесть Александра Ивановича Куприна «Олеся» – яркий пример того, как жестоко общество по отношению к людям, которые отличаются от всеобщего эталона. Главная героиня – девушка Олеся. Она и её бабушка вынуждены были покинуть родную деревню, потому что местные жители приняли женщин за ведьм. Может быть, они были просто более умны и мудры, может, знали какие-то знахарские тайны и рецепты – доподлинно нам неизвестно. Но нам точно известно то, что Олеся и её бабушка не причиняли вреда другим людям, не желали им зла. Эти добрые героини жили честно и спокойно, пока общество не изгнало их – из-за непонимания, неприятия, страха. Из-за того, что они отличались от всех, были другими, особенными – но это не значит, что они были плохими или злыми. Но окружение же разбираться не стало. Таким образом, общество действительно сильно влияет на человека. Оно фактически решает, кто входит в это общество, а кто- нет. К сожалению, выбор этот отнюдь не всегда справедлив.

Но окружение же разбираться не стало. Таким образом, общество действительно сильно влияет на человека. Оно фактически решает, кто входит в это общество, а кто- нет. К сожалению, выбор этот отнюдь не всегда справедлив.

Что такое обществознание и зачем оно нужно человеку

Содержание

- Зачем нам нужно обществознание?

- Как избежать субъективизма от преподавателя, принимающего экзамен?

- Что такое обществознание?

Зачем нам нужно обществознание?

Первое, что поможет школьнику, — задать себе вопрос: «Зачем мне нужно обществознание и чем оно поможет в реальной жизни?»

Этот предмет учит жить в современном обществе. Мы находим ответы на вопросы: «Зачем нужна семья?», «Почему люди

стали жить в городах?», «Зачем появилась религия и почему люди стали верить в одного Бога, а не во множество

языческих?», «Почему они носят одежду?», «Что такое власть?», «Почему мы голосуем за президента, какая его роль

в современном мире?» и т. д.

д.

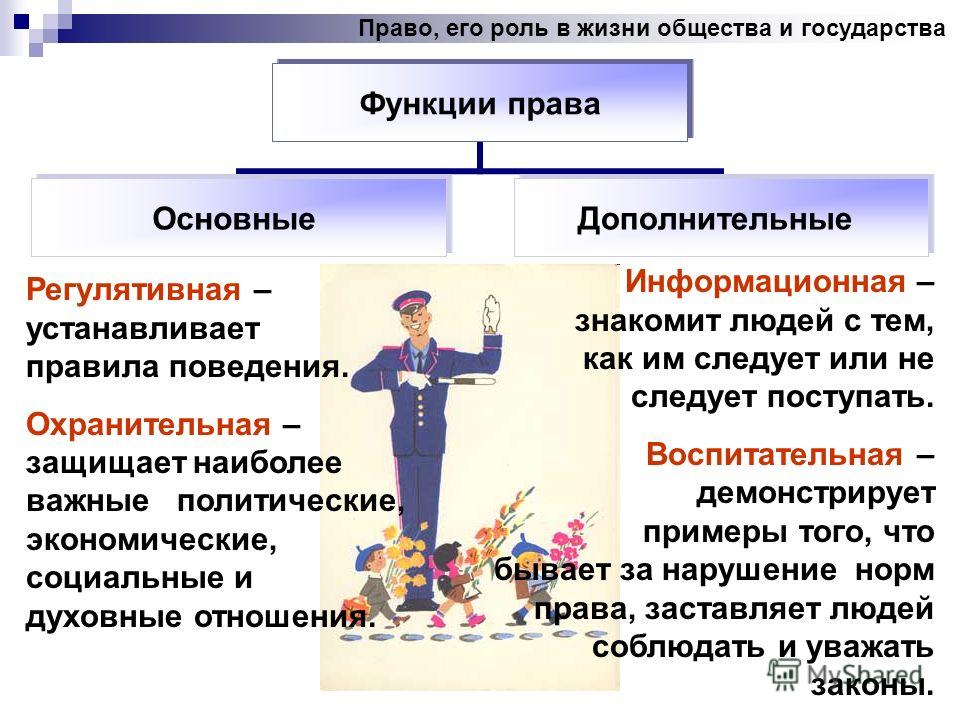

С помощью обществознания мы знакомимся со своими правами и обязанностями, учимся жить в социуме и формируем гражданскую позицию. Можно быть абсолютно нерелигиозным, не принадлежать ни к одному общественному течению и даже не участвовать в жизни страны. Но каждый член социума должен знать о существующих типах неравенства, государственной структуре и т. д., чтобы жить полноценно.

К сожалению, даже большинство взрослых не могут нормально объяснить, зачем нужно выходить замуж/жениться, почему нельзя поменять партнера в рамках семьи.

Чтобы докопаться до сути, нужно расширять кругозор, знакомиться с теориями и формировать свое мнение. Легче всего

этот экзамен дается тем, кто всегда ищет ответы на вопросы, кому недостаточно одного мнения. Такие школьники

увлекаются предметом, и их цель не просто сдать экзамен, а понять обществознание и использовать его в своей

жизни. Такие школьники часто проходят наши онлайн курсы для

детей.

Рассматривая вопросы предмета с разных точек зрения, мы перестаем смотреть на задачу субъективно.

Как избежать субъективизма от преподавателя, принимающего экзамен?

В конкретных вопросах в 1 и 2 частях по фактам и определениям нет двоякого толкования. Из базовых знаний можно составить разные варианты ответа для второй части: например, может быть «культура цивилизации», может быть «культура человека» — определений множество и просто нужно ориентироваться в контексте.

Преподаватели, принимающие экзамен, действуют по стандартному шаблону минобразования. Чтобы ответы соответствовали этой схеме, нужно учить обществознание по вузовским учебникам: в них более точные и верные определения, нежели в школьных.

В рамках вузовской социологии сложно интерпретировать понятие общества иначе. Его просто не существует в другом

варианте. То же самое и с определениями в других сферах обществознания: без глубокого изучения невозможно понять

и дать грамотный ответ.

Что такое обществознание?

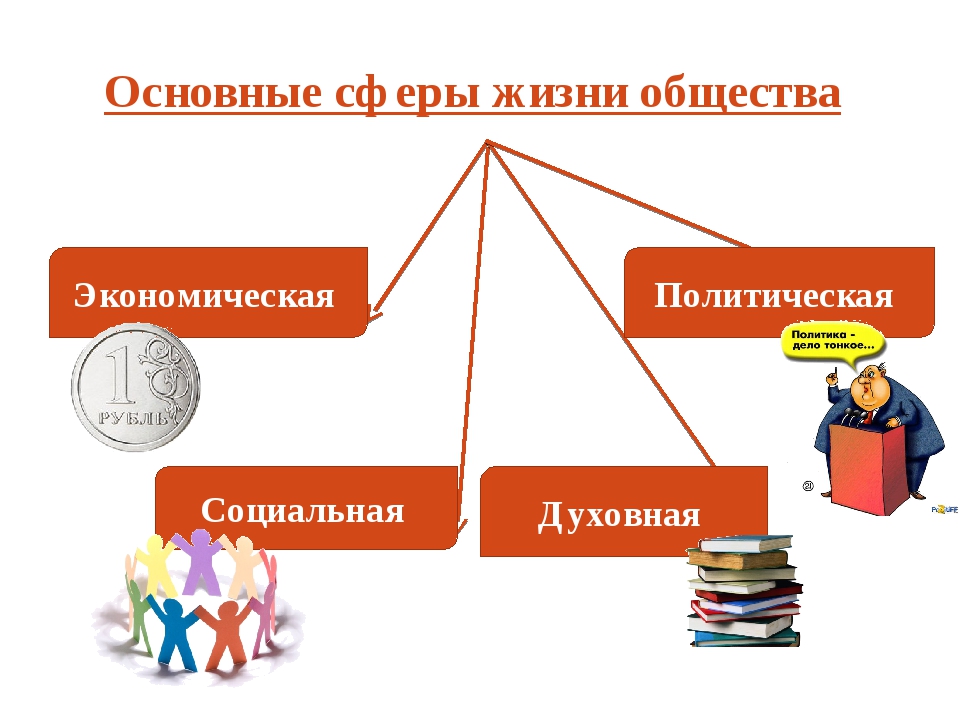

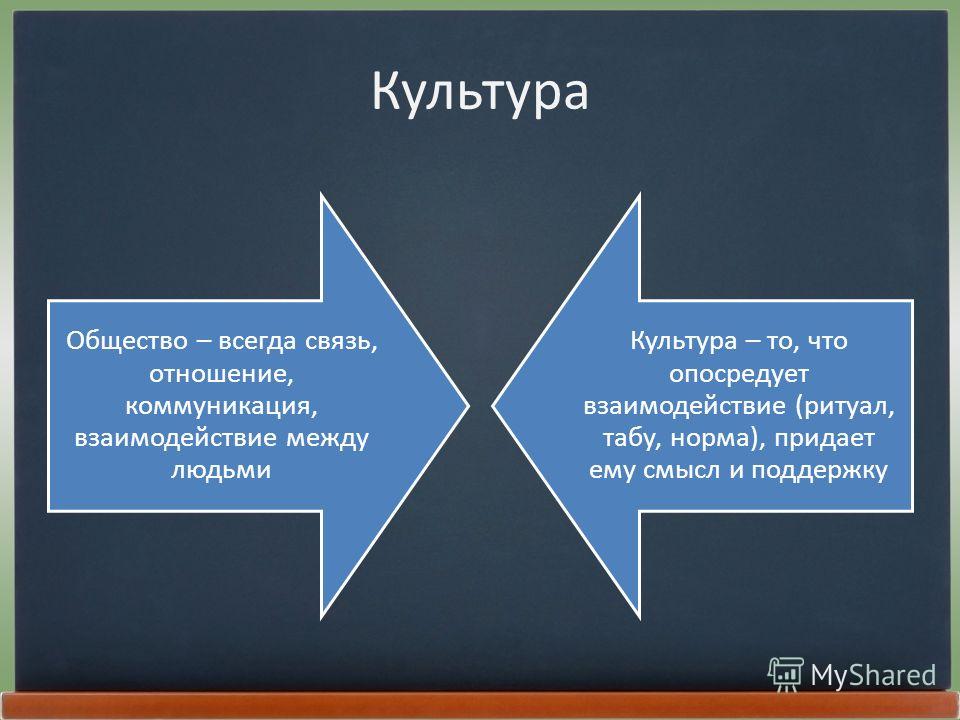

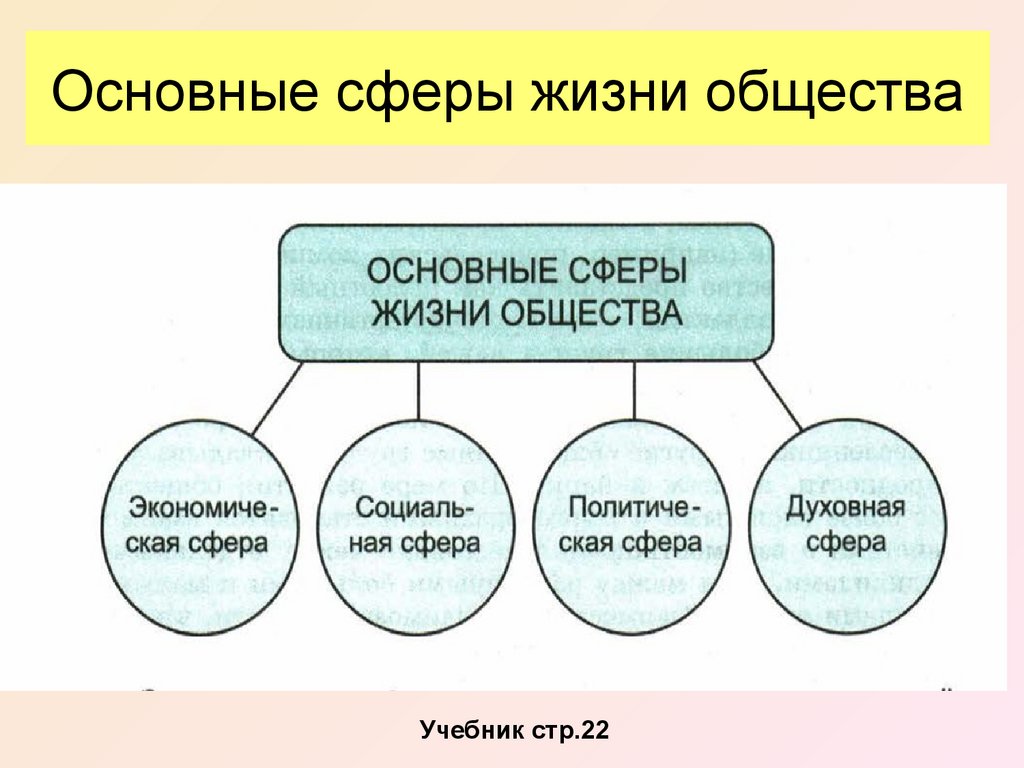

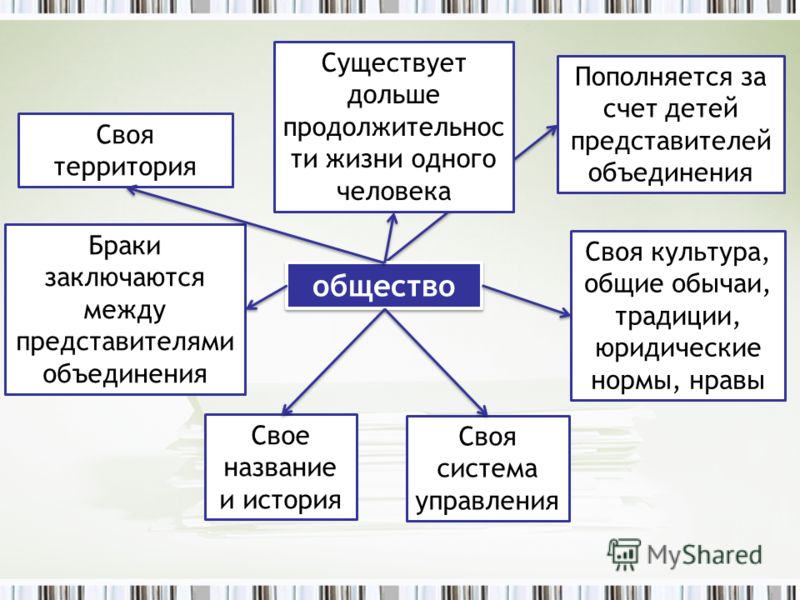

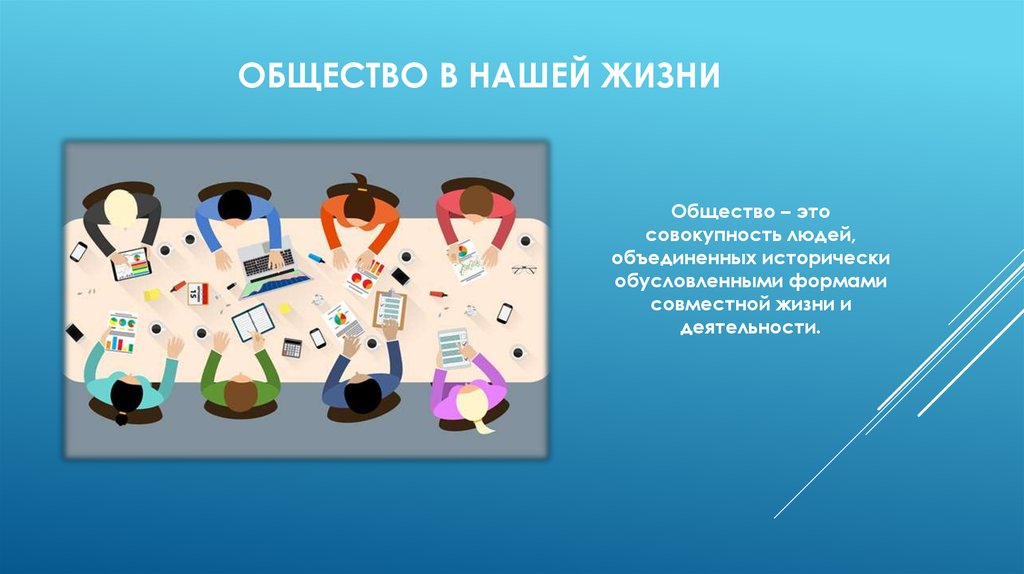

Наука об обществе. Что мы называем обществом: жители города, жители страны, жители планеты Земля? Все это — человеческое общество: разные виды, но под одним определением. Общество — это люди, которых объединяет существенный признак.

Если два человека просто существуют где-то по отдельности — общество не появляется. Как только они начинают взаимодействовать между собой — образуется общество.

Если взять людей с планеты Земля и, к примеру, с Альфа Центавра — мы не сможем объединить их под определением

«человеческое общество», так как нет этого общего признака. Как выделить признак, который объединяет людей? Мы с

вами разговариваем, мы живем на одной территории (если говорить о стране или планете), но при этом мы не можем

назвать животных нашим обществом.

Если мы заговорим о международных отношениях, многие скажут, что это торговля. Но если у нас налажена торговля с китайцами, а с аборигенами нет — это не значит, что вторые не входят в человеческое общество. Следовательно, это не торговля, это не проживание на отдельной территории, это не общие признаки, потому что они могут быть даже у робота, а шаблонно разговаривать мы можем даже со смартфоном.

Признак, который объединяет и речь, и торговлю, и возможное проживание на одной территории, и все остальные признаки — взаимодействие. То есть, если два человека просто существуют где-то по отдельности — общество не появляется. Как только они начинают взаимодействовать между собой — образуется общество.

Но когда мы разговариваем друг с другом, торгуем с китайцами — взаимодействие есть. А как мы взаимодействуем с жителями планеты Земля, с которыми у нас нет ни политических, ни торговых, ни бытовых отношений?

Взаимодействие происходит потому, что мы живем в рамках одной экосистемы, на одной планете. Не существует воды

или воздуха отдельно для россиян, отдельно для китайцев и африканцев.

Не существует воды

или воздуха отдельно для россиян, отдельно для китайцев и африканцев.

Есть круговорот воды в природе: та вода, которую мы пьем, и тот воздух, которым мы дышим, тот дождь, который у нас идет, — они общие для всех жителей планеты Земля. Если где-нибудь в Китае сбросят химические отходы в реку, то эта отравленная вода попадет и в нашу экосистему.

Поэтому не существует независимых людей, чья деятельность не влияла бы на всех остальных жителей планеты Земля, если эта деятельность влияет на воду и воздух. Если бразильцы вырубят все джунгли на территории Амазонии — на планете Земля станет меньше кислорода в 2 раза. А если мы, жители России, еще вырубим всю тайгу, которая есть на территории западной и восточной Сибири, то кислород кончится на всей планете. Потому что именно джунгли Амазонии и сибирская тайга являются легкими планеты.

Если этих двух лесных массивов не будет — того количества кислорода, которое вырабатывают листья, а также иголки

этих деревьев, — оставшегося кислорода не хватит для нормального обеспечения всех живых существ на земле.

И снова мы возвращаемся к необходимости в рамках обществознания изучать разные науки. Ведь с помощью фотосинтеза вырабатывается кислород — и этот факт изучается в ботанике, но при этом объединяет людей в общество в рамках экосистемы

Поэтому чтобы дать определение обществу, нужно знать, что взаимодействие осуществляется в самых разных формах: например, если мы вырубим тайгу — китайцам не хватит кислорода, а если все китайцы одновременно выдохнут воздух, то Дальний Восток накроет облаком углекислого газа.

Резюмируем: общество — это люди, взаимодействующие между собой в разных сферах и обстоятельствах.

SCIRP Открытый доступ

Издательство научных исследований

Журналы от A до Z

Журналы по темам

- Биомедицинские и биологические науки.

- Бизнес и экономика

- Химия и материаловедение.

- Информатика.

и общ.

и общ. - Науки о Земле и окружающей среде.

- Машиностроение

- Медицина и здравоохранение

- Физика и математика

- Социальные науки. и гуманитарные науки

Журналы по тематике

- Биомедицина и науки о жизни

- Бизнес и экономика

- Химия и материаловедение

- Информатика и связь

- Науки о Земле и окружающей среде

- Машиностроение

- Медицина и здравоохранение

- Физика и математика

- Социальные и гуманитарные науки

Публикация у нас

- Представление статьи

- Информация для авторов

- Ресурсы для экспертной оценки

- Открытые специальные выпуски

- Заявление об открытом доступе

- Часто задаваемые вопросы

Публикуйте у нас

- Представление статьи

- Информация для авторов

- Ресурсы для экспертной оценки

- Открытые специальные выпуски

- Заявление об открытом доступе

- Часто задаваемые вопросы

Подпишитесь на SCIRP

Свяжитесь с нами

клиент@scirp. org org | |

| +86 18163351462 (WhatsApp) | |

| 1655362766 | |

| Публикация бумаги WeChat |

| Недавно опубликованные статьи |

| Недавно опубликованные статьи |

Безопасность водного экстракта листьев Senna alata (L.) Roxb. (Leguminosae-Caesalpinioideae), растение, используемое в Бенине для лечения инфекций()

Максимин Сену, Рене Деу, Фелисьен Агбогба, Паскаль Чогоу, Йолланде Абисси, Альбан Хунгбеме, Гутемберг Кпоссу, Эжени Анаго, Эжен Аттакпа

Journal of Biosciences and Medicines Vol.

10 No.12, 16 декабря 2022 г.

10 No.12, 16 декабря 2022 г.DOI: 10.4236/jbm.2022.1012008 8 загрузок 58 просмотров

Определение факторов, ограничивающих урожайность сорго, и критериев фермера в Восточном и Северо-Западном Нигере()

Ардали Абду Усейни, Мамаду Айссата Ибрагим, Джон Спаситель Яв Элеблу, Квадво Офори, Иссака Бурейма Хамани

Журнал библиотеки открытого доступа Том 9 №12, 16 декабря 2022 г.

DOI: 10.4236/oalib.1109543 6 загрузок 43 просмотров

Взаимосвязь между формой коррозии и элюирующим поведением поверхностей медных трубок с различным содержанием остаточного углерода()

Юма Кано, Итару Икеда, Такаши Иясу, Юна Ямагучи, Ютака Ямада, Осаму Сакурада

Материаловедение и приложения Том 13 № 12, 16 декабря 2022 г.

DOI: 10.4236/MSA.2022.1312037 4 загрузки 36 просмотров

Влияние некоторых физико-химических факторов воздействия на содержание карбоцистеина во вскрытом фармацевтическом продукте()

Жан-Кисито Куаме, Мариэтт Дезире Йехе, Карин Нина Эйбл, Винсент Де Поль Ови, Эрве Тазо Бро, Клод Беренже Нгалемо Нганчуко, Гилдас Коменан Гбасси

Американский журнал аналитической химии Том 13 № 12, 16 декабря 2022 г.

DOI: 10.4236/ajac.2022.1312033 8 загрузок 50 просмотров

Антибактериальная активность экзогенного глутатиона и его синергизм в отношении антибиотиков в метициллин-ассоциированных клинических изолятах с множественной лекарственной устойчивостью Staphylococcus aureus ()

Клейфорд Сенра, Минерва А.

Гарсия, Донг Х. Квон

Гарсия, Донг Х. КвонДостижения микробиологии Том 12 № 12, 16 декабря 2022 г.

DOI: 10.4236/цель.2022.1212044 8 загрузок 49 просмотров

Быстрый алгоритм для обучения крупномасштабных машин опорных векторов()

Майова Кассим Арегбесола, Игорь Грива

Журнал компьютеров и коммуникаций Том 10 № 12, 16 декабря 2022 г.

DOI: 10.4236/jcc.2022.1012001 7 загрузок 42 просмотров

Подпишитесь на SCIRP

Свяжитесь с нами

клиент@scirp. org org | |

| +86 18163351462 (WhatsApp) | |

| 1655362766 | |

| Публикация бумаги WeChat |

Бесплатные информационные бюллетени SCIRP

Copyright © 2006-2022 Scientific Research Publishing Inc. Все права защищены.

ВершинаЧто значит быть частью общества — стать человеком

/ Тайлер КлибергерФункции общества, социальные факты и коллективная жизнь по Эмилю Дюркгейму.

Изначально появилось на Medium.com

Фото hybridnighthawk на Unsplash

Резюме : Что значит существовать? Эмиль Дюркгейм предположил, что люди не существуют, они принадлежат. Мы социальные существа. Это положило начало области социологии, исходя из предпосылки, что общество функционирует, предлагая принадлежность и становление, будучи доминирующей силой человеческого существования и понимания. Это важно, потому что это означает, что люди формируются обществом. Это также означает, что на общество могут влиять люди, которые намерены обращать на него внимание.

Обзор :Предпосылка социологии — социальная природа человека.

Функции общества — принадлежность и становление (включая «Социальное Я» Джорджа Герберта Мида, «Теорию биоэкологических систем» Ури Бронфенбреннера и «Теорию адаптивной структуризации» Скотта Пула).

Социальные факты — важность изучения процессов в обществе.

Два следствия общественного существования.

Введение — Человеческий смысл и истоки социологии

Быть живым — сложная штука. Что значит существовать и как мы это делаем? Хотя простого или окончательного ответа не существует, существует множество точек зрения, направленных на то, чтобы разобраться в загадке жизни. От экзистенциализма до феноменологии и психологических и физиологических ответов человеческая личность сложна и увлекательна, и каждая из этих дисциплин имеет свои достоинства.

Но что, если жизнь включает в себя нечто большее, чем человеческая личность?

Что, если основной компонент существования включает в себя множество людей вместе?

Идея о том, что люди по своей природе социальны, легла в основу работы Эмиля Дюркгейма (произносится «Эх-мил»), ученого 19-го и 20-го веков, родом из Франции. Основная оценка Дюркгейма заключалась в том, что люди социальны по своей природе — они существуют взаимозависимо с другими людьми.

Далее, Дюркгейм полагал, что если вы хотите понять людей, вам лучше всего будет исследовать все элементы человеческой жизни через их социальные проявления.

По существу, люди не просто индивидуумы.

Они существуют в обществе.

Является ли эта социальная динамика единственным фактором, определяющим, что значит существовать и как это делать? Точно нет. Является ли этот подход живым приключением, которое может дать информацию о том, как мы понимаем жизнь? Несомненно.

Вы можете изучить анатомию и индивидуальное поведение муравья, и у вас будет некоторое представление о том, что такое муравей. Тем не менее, не анализируя муравья в контексте его колонии, вы можете упустить значительную часть его существования.

Благодаря этой концепции и анализу Эмиль Дюркгейм стал известен как «отец социологии», и, сформулировав сущность и функции общества, Дюркгейм оставил нам множество соображений о том, что значит существовать как человеческое существо, потому что он привлек внимание к возможности того, что общество играет роль в формировании каждого аспекта человеческого мышления и поведения.

По существу, все элементы человеческой жизни являются социальными.

Часть первая — Функции общества: принадлежность

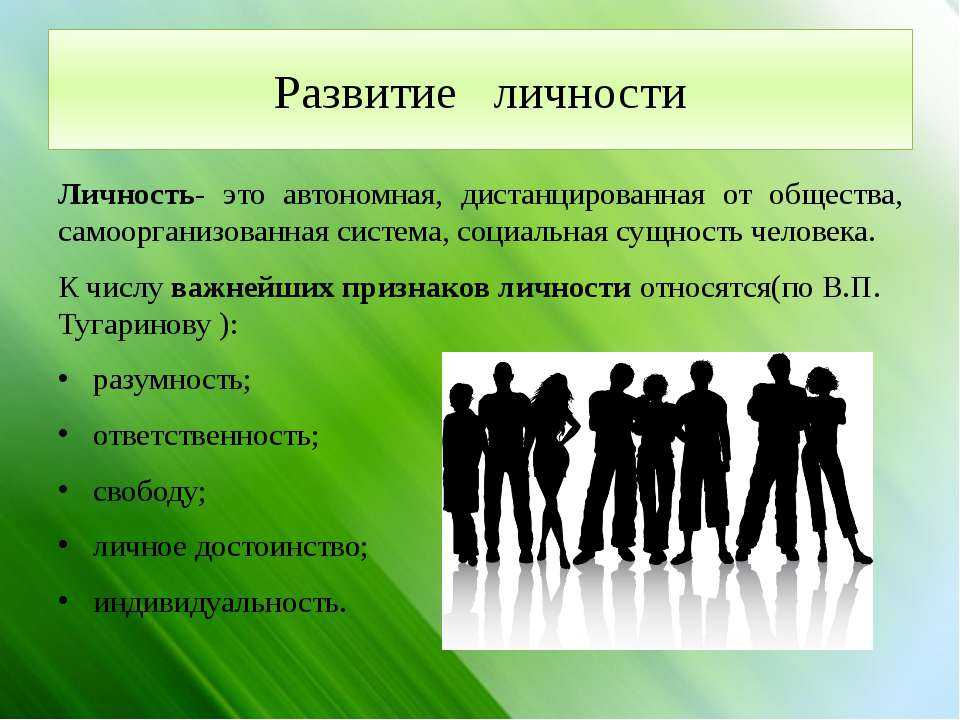

Социологический аспект начинается с предпосылки, что первичным условием жизни является то, что вы социальное существо.

Выражение Дюркгейма состоит в том, что люди не существуют, они принадлежат.

Он назвал это солидарностью — что мы неразрывно связаны и зависим от социального контекста и сферы, которые делают нашу жизнь такой, какая она есть. Мы связаны с нашими семьями, нашими межличностными отношениями, нашими сообществами и городами, нашими кланами и даже с общими идеологическими группами. Наше существование заключено во всех этих слоях общества, которые больше, чем мы сами.

Социальный психолог того же периода — Джордж Герберт Мид — предполагал, что человек существует как продукт своего социального положения. Он назвал это «социальным Я» — человеческие личности существуют под влиянием своего социального опыта.

По сути, общество похоже на зеркало — это то, как мы понимаем и видим себя по отношению к тому, что существует вокруг нас.

Мы такие, какие мы есть, исходя из условий, в которых мы находимся.

Для Дюркгейма это было основной функцией общества. Мы существуем как множество людей, которые создают и формируют различные отношения, динамики и структуры, чтобы помочь нашему взаимозависимому существованию.

Быть живым значит принадлежать обществу.

Часть вторая — Функции общества: Становление

Почему же мы создаем эти все более сложные структуры и паутину отношений?

Это одно из заметных влияний Дюркгейма на область социологии. Общество — это не просто способ разграничения определенной группы или территории. Общество для Дюркгейма было самостоятельным образованием, состоящим из множества более мелких образований.

Следовательно, общество существует само по себе и может быть изучено и проанализировано как таковое.

Таким образом, одним из основных признаков этого социального образования было то, что общество представляет собой конгломерат различных отношений, динамики и структур, которые развивают части указанного общества.

Группы людей существуют благодаря принадлежности друг к другу и, в своей принадлежности, вырабатывают различные формулировки того, что значит существовать, что затем влияет на то, как будут функционировать различные части этого общества.

На этом акцент делал Джордж Герберт Мид; что наша идентичность как личности формируется обществом.

Дюркгейм, однако, был еще более непреклонен в отношении этой реальности. Для Дюркгейма общество формирует каждое измерение существования.

Другой ученый, Урие Бронфенбреннер, сформулировал эту реальность в своей «Теории биоэкологических систем» — «все различные слои общественного существования существуют под эгидой макросистемы». Существуют общественные силы, такие как культурные ценности, экономические стандарты и политические нормы, которые определяют сценарий принадлежности общества, а также того, как общество продолжает развиваться.

Этот организм общества постоянно стремится к предсказуемости и стабильности и приспосабливается к обстоятельствам, создавая структуры для поддержки различных частей общества.

Часто называемая теорией адаптивной структуризации (Скотт Пул), идея состоит в том, что общество предлагает не только принадлежность, но и нормы, ценности и идеалы, которые определяют, каким общество станет. От политики до этики и общей культуры общество является источником, внешним по отношению к людям, который обеспечивает нормы и сценарии, формирующие реальность для этих людей.

Эта паутина существования является формирующей и мощной. Сценарии определяют, как вы живете и как вы понимаете себя в результате этого динамичного организма, называемого обществом.

Дюркгейм называл это коллективной жизнью — принадлежностью и становлением, которые скрепляют общество.

Часть третья — «Социальные факты»

Дюркгейм был также научным позитивистом — он считал, что строгое научное исследование с использованием научного метода приведет к полному знанию предмета, поскольку все вещи поддаются измерению.

В социологическом отношении Дюркгейм также был структуралистом-функционалистом — он считал, что абстрактный, нематериальный опыт (например, принадлежность к обществу) можно измерить.

Поскольку все элементы человеческой жизни являются социальными (принадлежностью), а общество формирует каждое измерение человеческой жизни (становление), если бы кто-то мог изучить и понять, как работают эти процессы, мы могли бы создать для человечества наилучшее возможное существование.

Как человека, наблюдавшего за взлетами и падениями Франции через революцию и суматоху, Дюркгейма это очень беспокоило. Он хотел знать, что скрепляет общество и как оно должно работать, чтобы не дать ему снова развалиться.

Итак, он придумал термин «социальные факты».

По сути, социальные факты — это то, как мы относимся к обществу. Дюркгейм описал это так:

Внешние по отношению к индивиду средства действия, мышления и чувства, наделенные силой принуждения, благодаря которой они осуществляют контроль над личностью.

Определение может показаться немного Я, Робот , но основная предпосылка состоит в том, что вещи, которые формируют нас и скрепляют нас, существуют вне индивидуума и его сознания.

Общество само по себе является сущностью, которая влияет на то, как вы, как личность, понимаете мир и как вы живете.

Если общество — это коллективный организм, который объединяет группу людей и также формирует этих людей, тогда мы можем исследовать эти различные части, чтобы улучшить функцию того, как мы принадлежим и кем мы становимся.

Для Дюркгейма — «позитивиста» — «социальные факты были способом сделать нематериальные вещи измеримыми.

Что ему нужно было сделать, если он собирался помочь обществу сделать что-то кроме самоуничтожения.

Если оставить в стороне высокомерие Дюркгейма (он искренне считал, что все эти неосязаемые вещи можно измерить количественно и, следовательно, решить мировые проблемы), концепция «социальных фактов» вызывает серьезные споры. Кроме того, позитивистский подход подвергался резкой критике из-за его акцента на прогрессе (что было важно, чтобы избежать еще одного «темного века»). При этом такой подход предлагает современному миру некоторые полезные выводы.

Часть четвертая — Два следствия существования общества

Применима ли сегодня предпосылка Эмиля Дюркгейма о социологическом существовании? Можем ли мы извлечь пользу из того, что наше существование связано с принадлежностью к коллективному целому? Стоит ли считать, что указанное коллективное целое влияет на нашу идентичность и формирует ее?

Хотя многие социологические концепции Эмиля Дюркгейма были превзойдены более поздними учеными в области, которую он помог открыть, такое размышление о существовании может быть полезным мыслительным упражнением в обществе, еще более запутанном, сложном и запутанном, чем 19Франция го века.

Два основных вывода, возможно, заслуживают внимания в наших современных разговорах:

Во-первых, люди формируются обществом.

Это точка зрения Дюркгейма (и, стоит отметить, многих философов эпохи Просвещения), что общество распространяется на индивидуума. Вы не существуете на острове, и то, кем вы становитесь, по крайней мере в некоторой степени зависит от того, к чему вы принадлежите.

Хотя технически Маршалл Маклюэн не был социологом, он предупреждал общество об этой реальности с точки зрения цивилизации, прогресса и технологий. Как известно, Маклюэн заметил, что мы создаем наши инструменты, а затем наши инструменты создают нас. Подобно макросистемам Бронфенбреннера, нормы, ценности и сценарии, в соответствии с которыми мы живем, являются водой, в которой мы плаваем. Среда общества создает жизнь, какой мы ее знаем.

Чем больше мы обращаем внимания, тем лучше мы будем осознавать эффекты.

Во-вторых, общество формируется людьми.

Намек Маклюэна заключался в том, что общество, хотя и является внешним по отношению к индивидууму, состоит из индивидуумов, которые все еще создают инструменты. Существование общества — это классический сценарий курицы и яйца, но реальность такова, что люди обычно имеют некоторую свободу действий в структуре общества.

Как заметил Дюркгейм, индивидуум существует в сети, которую он помогает формировать.

и общ.

и общ. 10 No.12, 16 декабря 2022 г.

10 No.12, 16 декабря 2022 г.

Гарсия, Донг Х. Квон

Гарсия, Донг Х. Квон