плюсы и минусы :: SYL.ru

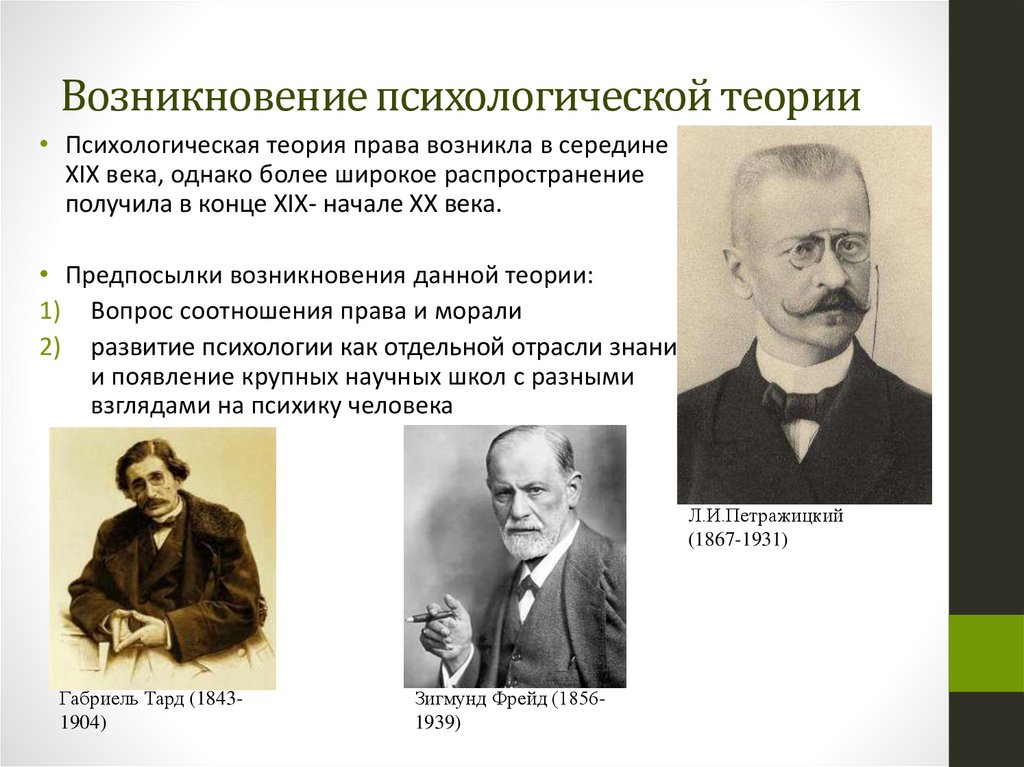

Психологические концепции права возникли под влиянием развития психологии как самостоятельной дисциплины. На рубеже 19-20 вв. обществоведы стали проявлять повышенный интерес к проблемам науки. Это было связано, главным образом, с внедрением экспериментальных методов исследования.

В результате стали возникать крупные научные школы, представители которых по-разному понимали и трактовали особенности психики человека. В то время возникли такие течения, как фрейдизм, рефлексология, бихевиоризм и пр.

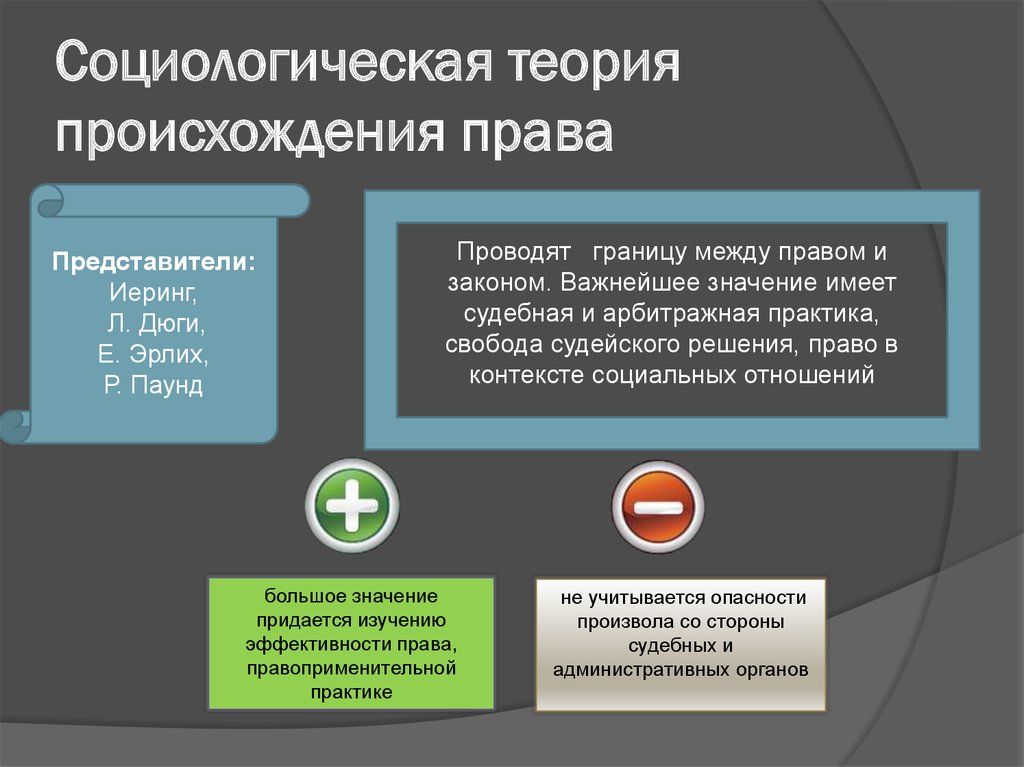

Из всех концепций, сформировавшихся в конце 19 в., особого внимания заслуживают социологическая теория права и психологическая теория права. Рассмотрим их подробнее.

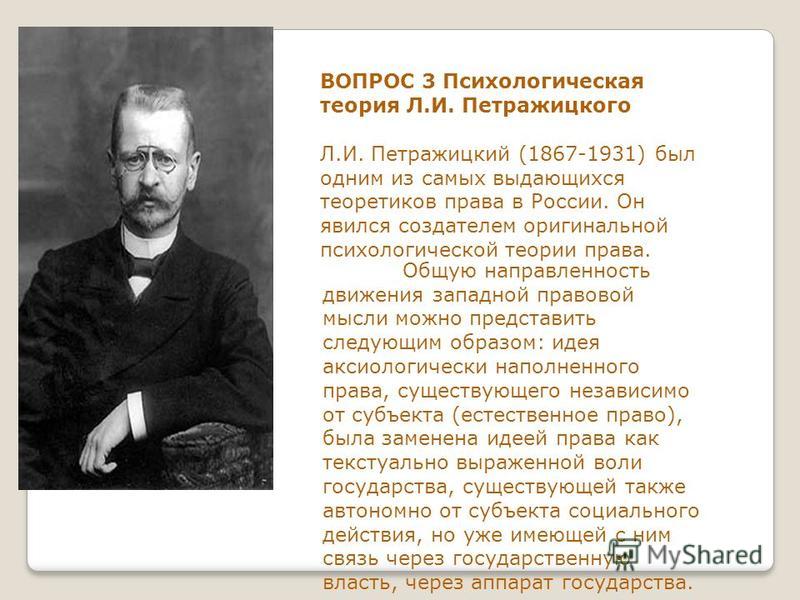

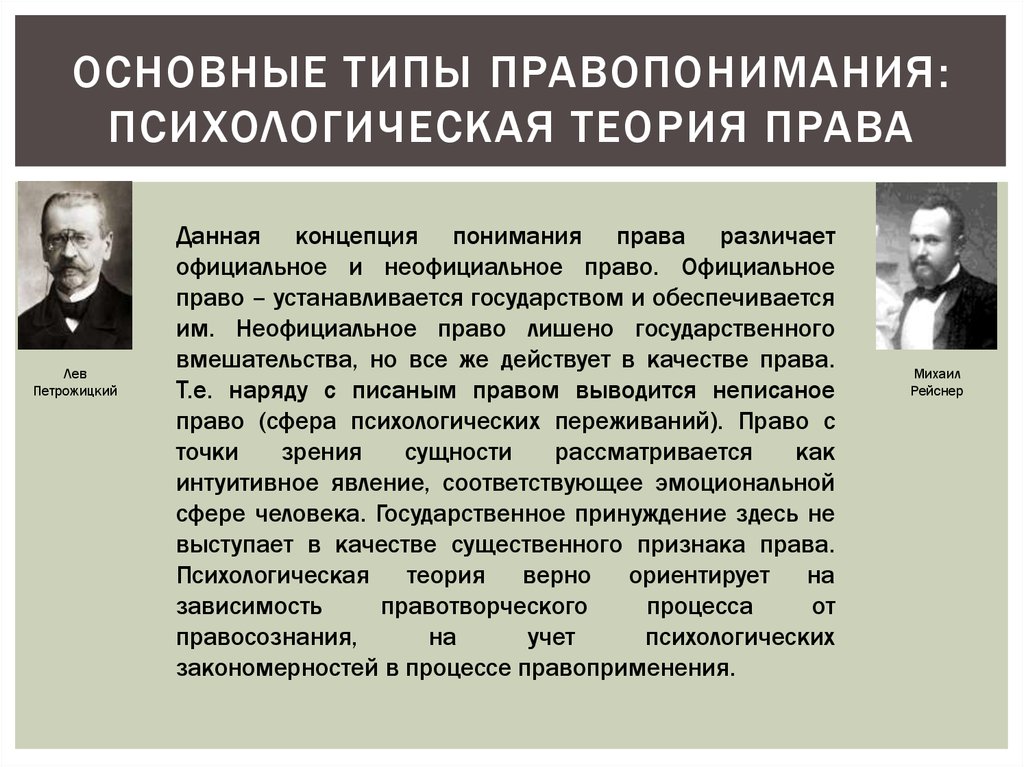

Л. И. Петражицкий

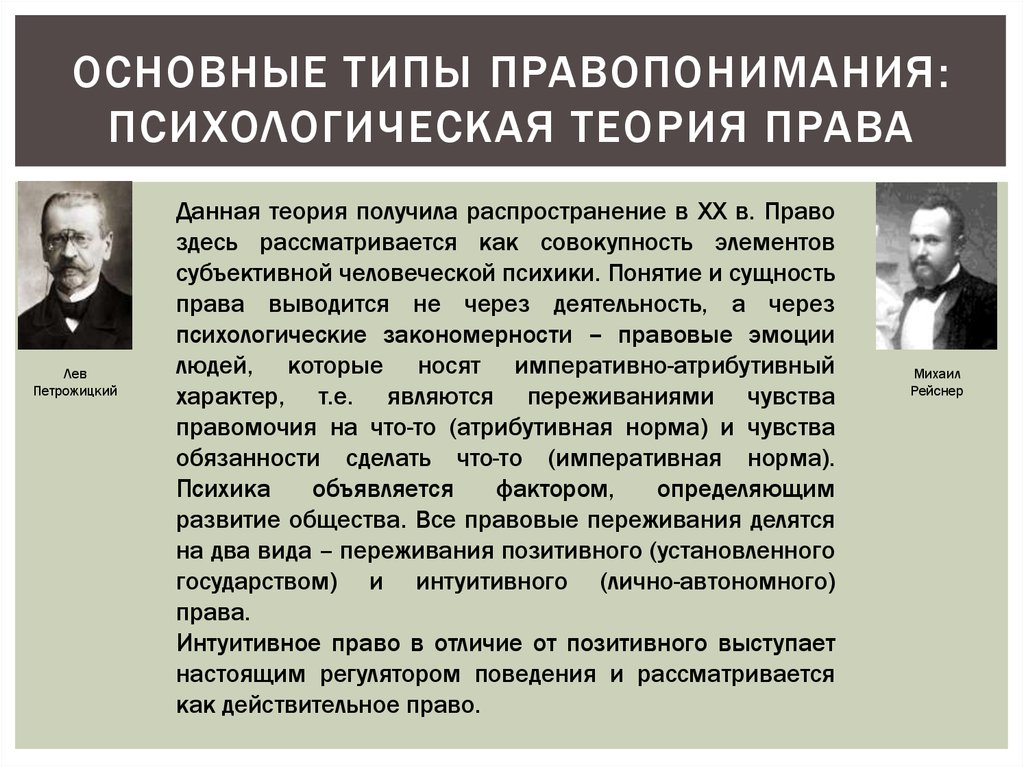

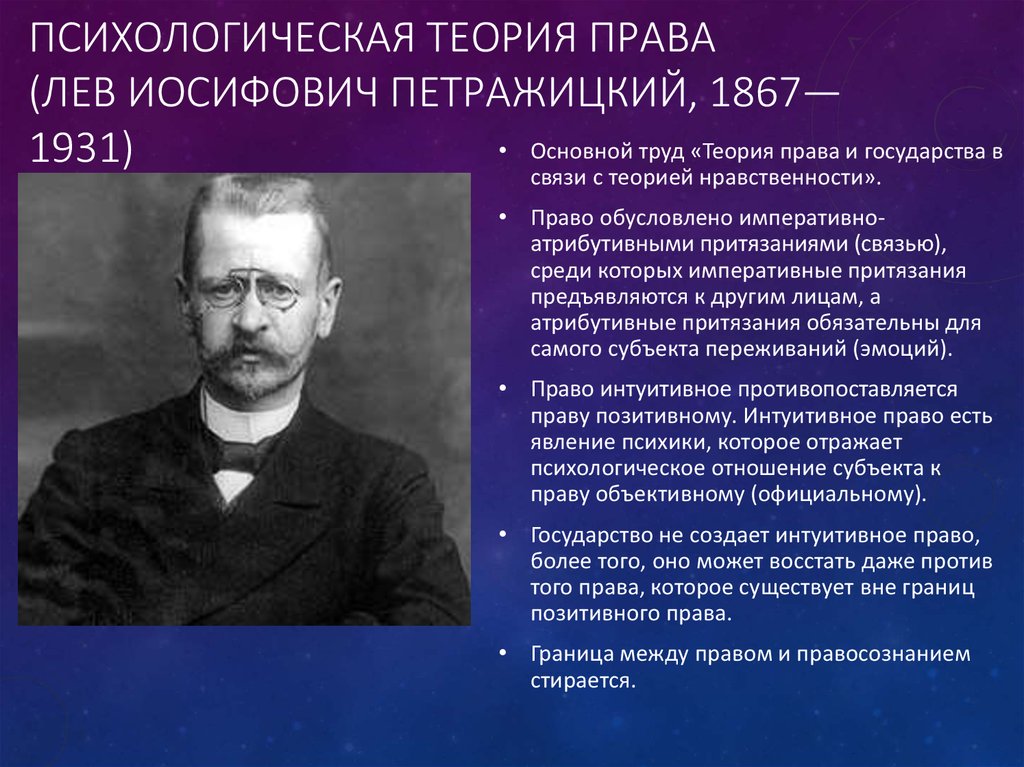

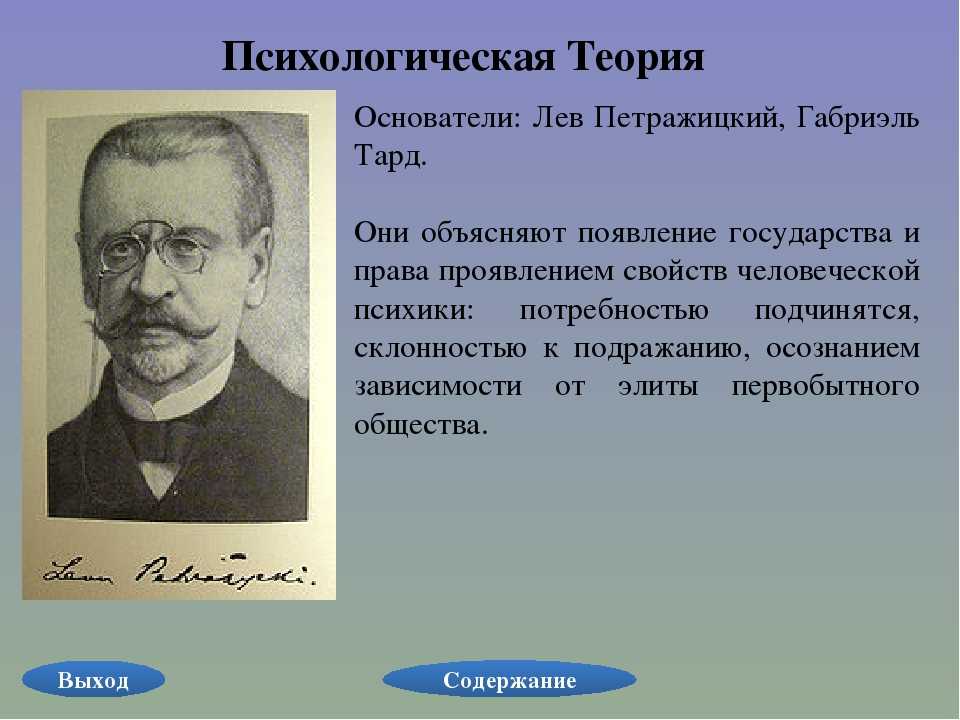

Лев Иосифович Петражицкий был видным государственным деятелем, депутатом Госдумы 1 созыва от партии кадетов. Им была разработана оригинальная теория происхождения права. Наиболее полно его мысли изложены в труде «Теория государства и права в связи с теорией нравственности».

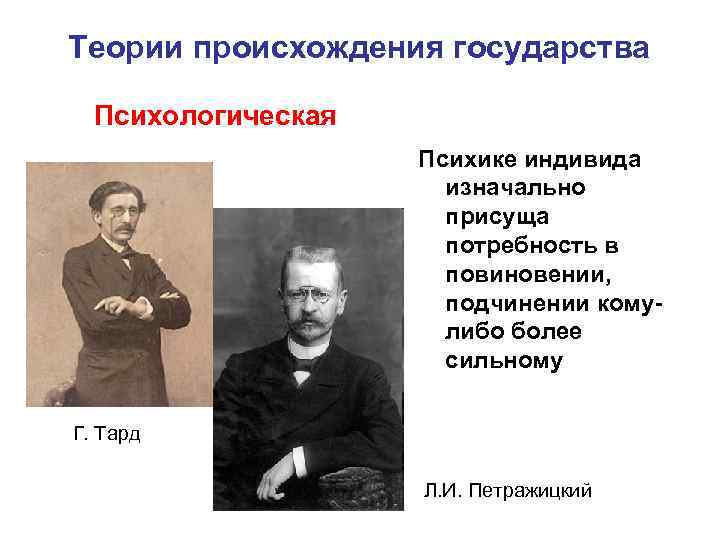

После революции 1917 г. Петражицкий переехал в Польшу. Там он начал работу в Варшавском университете, возглавив кафедру социологии. Представителями психологической теории права, кроме Льва Иосифовича, являются Г. Тард и Дж. Фрейзер.

Психологическая теория происхождения государства

Психологическая теория происхождения государства

Ведя речь о психологической теории государства, хотелось бы освятить происхождение этой теории, её суть и отцов-основателей, рассмотреть плюсы и минусы этой теории.

Государство- это властно-политическая организация, обладающая суверенитетом, специальным аппаратом управления и принуждения и устанавливающая правовой порядок на определенной территории.

Государство- совокупность политических институтов, главной целью которых является защита и поддержание целостности общества на определённой территории.

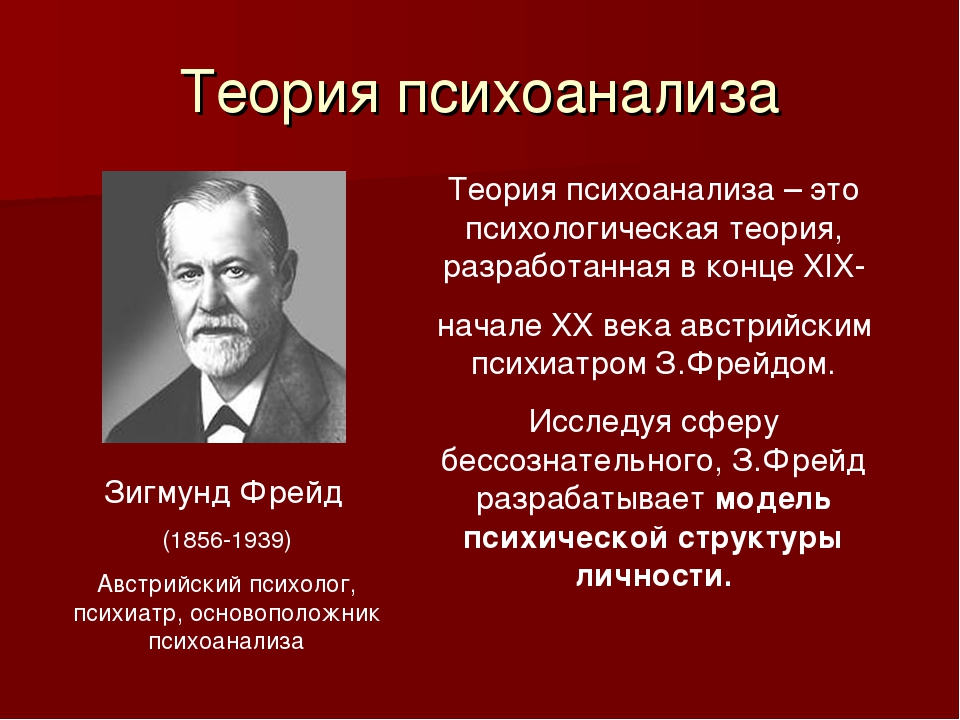

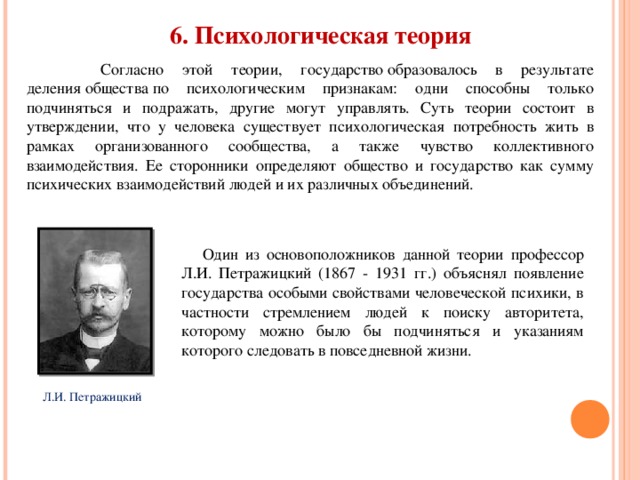

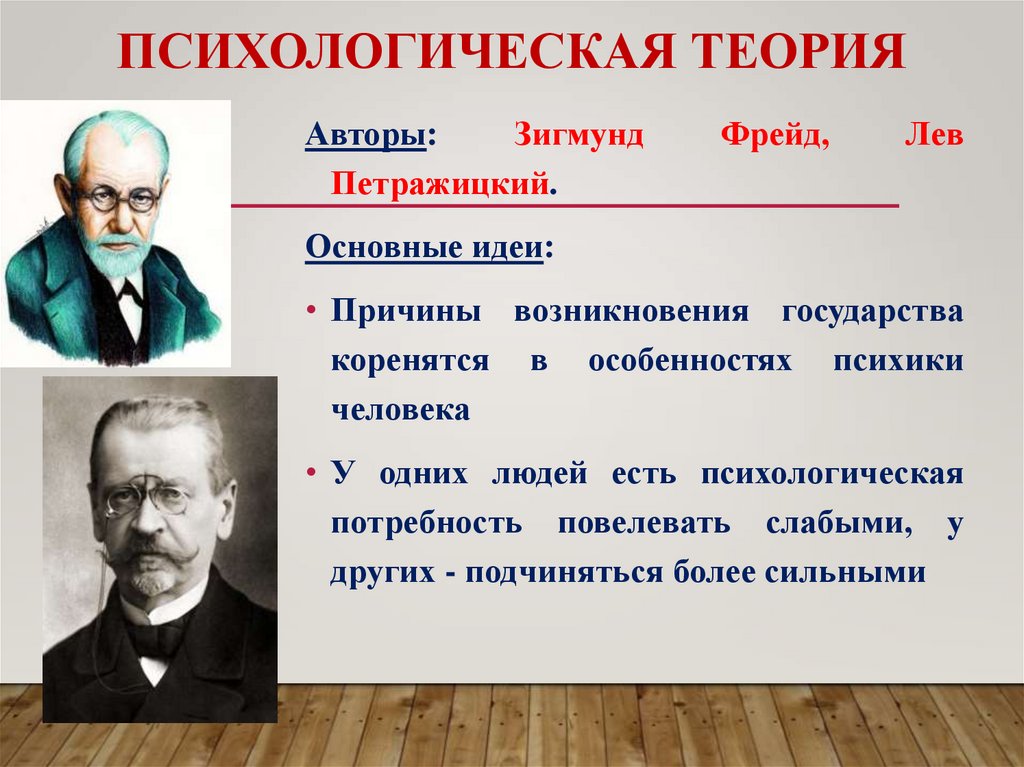

Психологическая теория происхождения государства- теория происхождения государства, разработанная Львом Петражицким, Жаном Габриелем Тардом и Зигмундом Фрейдом . Согласно этой теории, государство образовалось в результате деления общества по психологическим признакам: одни способны только подчиняться и подражать, другие могут управлять.

Согласно этой теории, государство образовалось в результате деления общества по психологическим признакам: одни способны только подчиняться и подражать, другие могут управлять.

Наибольший вклад в разработку психологической теории государства сделал Петражицкий и поэтому я хотел бы написать его краткую биографию.

Лев Иосифович Петражицкий родился в 1867 г. в польской дворянской семье, в Витебской губернии. Первоначально Л.И. Петражицкий учился на медицинском факультете Киевского университета, затем перешел на юридический. Л.И. Петражицкий отличался выдающимися способностями.

Так, обучаясь на юридическом факультете, он перевел “Пандекты” Барона, которые стали своего рода учебником для ряда поколений студентов-юристов. Окончив Киевский университет, Л.И. Петражицкий продолжил обучение в Германии.

Научным итогом обучения в Германии стала его монография по римскому праву «Учение о доходах», который внес существенный вклад в учение о римском праве и цивильное право. Л.И. Петражицкий ввел в оборот новые понятия: «доход от собственности» и «права на доходы, добытые трудом». По возвращении в Россию Л.И. Петражицкий занялся вопросами общей теории права. В 1896 г.

Л.И. Петражицкий ввел в оборот новые понятия: «доход от собственности» и «права на доходы, добытые трудом». По возвращении в Россию Л.И. Петражицкий занялся вопросами общей теории права. В 1896 г.

он преподавал в Киевском университете. В 1897 г. защитил тезисы докторской диссертации по теме «Акционерные общества» и стал ординарным профессором права в Санкт-Петербургском университете.

В этот период правовед издает два своих основных произведения – «Введение в изучение права и нравственности» (1905) и «Теория права и государства в связи с теорией нравственности» (1907 – 1910). В них он и осуществил синтез теории права с психологией. По возвращении в Россию Л.И. Петражицкий активно начал заниматься политической деятельностью.

Он был членом партии кадетов и до 1915 г. входил в ЦК этой партии. Л.И. Петражицкий был избран от этой партии депутатом первой Государственной Думы и активно участвовал в законопроектной деятельности (законопроекты о земельной реформе, о правах личности, о национальном равноправии).

После Февральской революции Временное правительство назначило Л.И.

Петражицкого одним из сенаторов первого департамента Правительствующего Сената с оставлением должности профессора Петроградского университета. После Октябрьской революции в 1921 г. Петражицкий принял польское гражданство. В Польше правовед занимался сугубо преподавательской деятельностью, работал над социологическими проблемами, переиздавал свои труды.

Общий ход исторических событий и тяжелая болезнь породили в Л.И. Петражицком настроения глубокого пессимизма, который привел к тому, что в 1931 г. он покончил с собой. В формировании теории права и государства Л.И. Петражицкого можно выявить несколько этапов. Первый период (с 1897 г. по 1900 г.) – творчески очень плодотворный. Сочинение Л.И.

Петражицкого «Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения догмы и политики гражданского права» сопровождалось двумя приложениями. В первом из них автор выступал за борьбу с юридическим позитивизмом и с теорией Р. Иеринга. Во втором он призвал к созданию в России правового государства. В 1898 г.

Иеринга. Во втором он призвал к созданию в России правового государства. В 1898 г.

в журнале «Юридический вестник» публикуется его статья «Что такое право?», идеи которой в 1900 г. найдут свое отражение в книге «Очерки философии права». В последних трудах уже даны основные положения его теории. Второй период (1900 – 1905 гг.) посвящен тому, что Л.И. Петражицкий уже более детально разрабатывает методологические посылки своей теории.

Его научные наработки отражаются в работе «Введение в изучение права и нравственности. Эмоциональная психология». В 1904 г. он публикует серию статей в журнале «Научное обозрение».

Третий период (1905 – 1909 гг.) характеризуется построением целостной системы юридических понятий на основе методологии, разработанной в предшествующие годы. Все это вылилось в двухтомный труд «Теория права и государства в связи с теорией нравственности», опубликование которого стало крупным научным событием того времени не только в русской, но и в европейской литературе

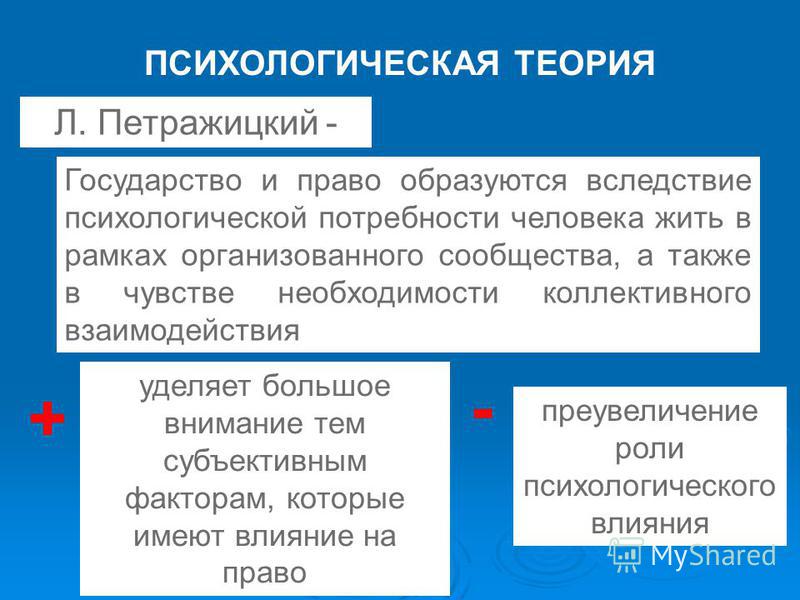

Суть этой теории состоит в том, что у человека существует психологическая потребность жить в рамках организованного сообщества, а также чувство коллективного взаимодействия. Ее сторонники определяют общество и государство как сумму психических взаимодействий людей и их различных объединений.

Ее сторонники определяют общество и государство как сумму психических взаимодействий людей и их различных объединений.

Говоря о естественных потребностях общества в определенной организации, представители психологической теории считают, что общество и государство как раз- таки есть следствие реализации этих психологических закономерностей развития человека.

Психика человека, его импульсы и эмоции играют главную роль не только в приспособлении человека к изменяющимся условиям, но и в образовании государства и права.

Ему вторил Е. Н. Трубецкой, ссылаясь на Спенсера, и указывал, что «между частями биологического организма существует связь физическая; напротив того, что между людьми- частями социального организма- связь психическая»1. Солидарность, таким образом,- основная черта человека.

Однако люди не равны по своим психологическим качествам. Так же как по физической силе различают слабых и сильных, также различными являются и качества психологические. Одни люди склонны подчинять свои поступки авторитету. Им свойственна потребность подражать.

Одни люди склонны подчинять свои поступки авторитету. Им свойственна потребность подражать.

Сознание зависимости от элиты первобытного общества, осознание справедливости определенных вариантов действий и отношений и прочее вносит в их душу успокоение и дает состояние стабильности, уверенности в их поведении. Другие люди, напротив, отличаются желанием повелевать и подчинять своей воле других.

Именно они становятся лидерами в обществе, а затем и представителями публичной власти, служащими государственного аппарата.

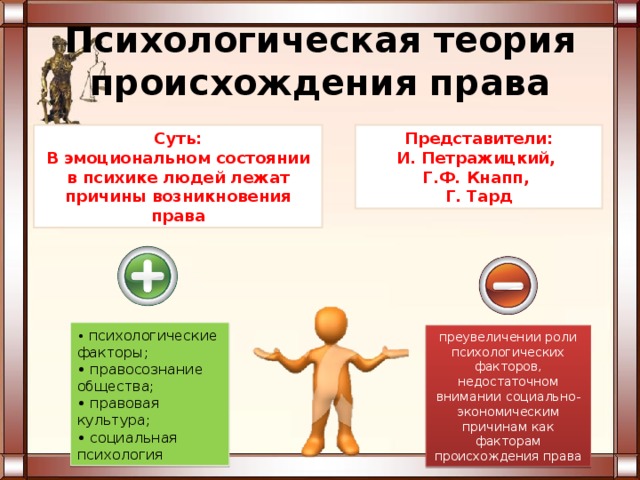

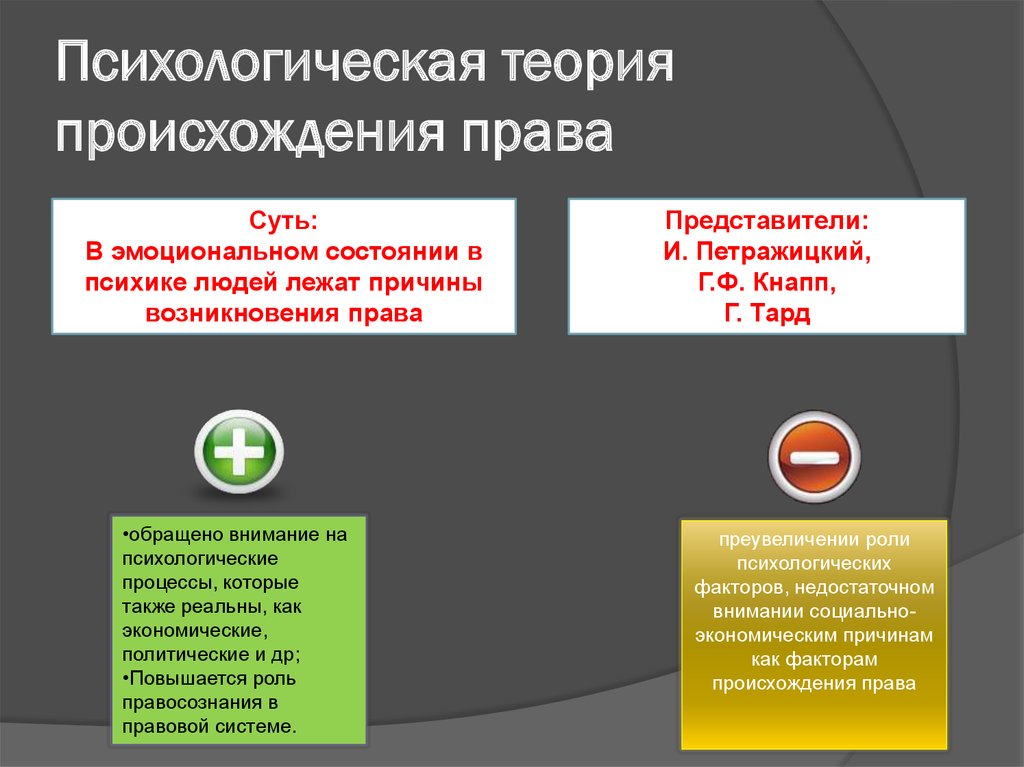

Я считаю, что плюсы данной теории заключаются в том, что психологические закономерности- важный фактор, безусловно оказывающий влияние на социальные институты. Минусы в том, что психологические свойствами личности не могут являться единственными причинами образования государства ,так как человека формируется также под влиянием внешних (социально-экономических) факторов.

В заключении хотелось бы сказать, что психические и психологические качества людей формируются под влиянием экономических, политических, социальных, военных, религиозных, духовных факторов. Рассмотрения психологической теории отметим, что положительную оценку заслуживают попытки ее сторонников найти универсальную причину, объясняющую процесс образования государства.

Рассмотрения психологической теории отметим, что положительную оценку заслуживают попытки ее сторонников найти универсальную причину, объясняющую процесс образования государства.

Примечание

1. Трубецкой Е. Н. Указ. соч. С. 217.

Источник: https://referat.yabotanik.ru/gosudarstvo-i-pravo/psihologicheskaya-teoriya-proishozhdeniya-gosudarstva/312249/445290/page1.html

Эмоции

Они в психологической теории права Петражицкого выступают в качестве юридического источника. Отсюда и название концепции «эмоциональная теория». Свои идеи автор противопоставлял другим психологическим теориям происхождения государства и права, которые базировались на таких понятиях, как «воля», «коллективные переживания в сознании индивида» и пр. Эмоции, по мнению ученого, выступают как «моторный» (побудительный) элемент человеческой психики. Именно под их влиянием люди совершают те или иные поступки.

Плюсы и минусы теорий происхождения государства

Основателем теологической теории происхождения государства является Фома Аквинский (годы жизни:1225-1274г. )

)

Сутью теории является то, что государство представляется результатом божьей воли.

Замечание 1

Государство представлено продуктом божественной воли, в силу этого государственная власть является вечной, незыблемой и зависимой в большинстве от религиозных организаций и деятелей. Любой человек обязуется подчиниться во всем своему государю. Этой теорией утверждается, защищается тезис «вся власть исходит от бога».

Плюсами теории являются:

- Теория объснет образование государства совместно с монорелигией;

- Теория дает возможность устанавливать общественный порядок;

- Теория дает отражение объективным решениям того времени, а конкретно- первые государства были теократические.

Минусы – теория не является научной, так как при ее помощи невозможно доказать либо опровергнуть происхождение государства.

Патриархальная теория происхождения государства

Ничего непонятно?

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

Основателем патриархальной теории происхождения государства является Аристотель.

Суть теории излагается в том, что государство является продуктом разросшейся семьи.

В соответствии с данной теорией, люди представлены существами коллективные, устремляющиеся к общению между собой, которое ведет к появлению семьи. Позже развитие и разрастание семьи при объединении людей, а также рост числа семейств ведут к образованию государственности. Власть правителя – естественное продолжение отцовской власти, «патриарха» в семействе.

Плюсами теории является то, что она:

- справедливо обращает внимание на взаимную связь «государства» и «семьи»;

- помогает устанавливать общественный порядок в результате подчинения «отцовской воле»;

- поддерживает людские верования в нерушимость мира;

- раскрывает роль правителя государства, на которую может претендовать человек, имеющий большой жизненным опытом.

Минусы данной теориизаключаются в том, что она не раскрывает процессию происхождения государства во всех частицах мира; не может объяснить почему происходят войны, если государство является единой семьей; не объясняет жесткости некоторых законов.

Договорная теория происхождения государства

Основателями договорной теории происхождения государства являются: Гроций, Гоббс, Локк, Руссо и Радищев.

Сутью теории является то, что государство считается людским объединением на базе общественного договора, с установлением целина достижение общих благ.

Теории общественного договора в какой-то мере отображают исторические факты.

Государство порой возникает как результат добровольной отдачи людьми какой-то части собственных прав специально образованному для их собственной защиты и защиты порядка в обществе органу, то есть в результате долговременногоестественно-исторического развития общества.

Плюсами данной теории представляется то, что ее авторы учитывали такие чувства человека, как страх и инстинкт самосохранения. Помимо того, данная теория имеет демократический характер; доказывает, что не было никакого религиозного основания в сущности государства; делает опору на общественной практике.

Минусы теории заключаются в следующих положених:

- Человек не подчинен никому, никого себе не подчиняет;

- Чтобы осознанно образовать государство, необходимо иметь о нем хотя бы какое-то представление;

- Договор является волей людей – значит он может расторгаться;

- Договор не имеет юридической силы, так как образовался раньше самого государства.

Теория насилия в вопросе происхождения государства

Теория насилия образована двумя частями: теория внешнего насилия и теория внутреннего насилия.

Основатели теории внешнего насилия являются Гумплович и Каутский.

Суть теории – государство является результатом завоеваний одного племени другим.

Достоинство теории состоит в том, что она базируется на множестве исторических фактов, результат завоевания отражен в ней со всех сторон жизни вновь появившегося общества, аосударственный аппарат составляют завоеватели.

Минусы теории: не объясняет происхождение государства во всех регионах мира;в отношении процесса происхождения государства завоевания обладают вторичным характером. Помимо того, история знает примеры, когда не собственно завоевание, а именно его угроза послужила образованию государства. В добавок ко всему, кроме насильственного пути возникновения, есть так же и мирный путь.

Помимо того, история знает примеры, когда не собственно завоевание, а именно его угроза послужила образованию государства. В добавок ко всему, кроме насильственного пути возникновения, есть так же и мирный путь.

Основателем теории внутреннего насилия является Дюринг.

Суть теории является, что государство появляется в результате насилия одной части общества над другой.

Плюсы данной теории это признание тогго, что: у людей имеются различные интересы; насилие в обществе имеет место быть; государство при осуществлении собственных функций применяет насильственные методы.

Минусами данной теории являются утверждения о том, что: отстаивание интересов может приводить к разрушению общества и государства; люди не могут быть равными в биологическом плане; государство не может всегда выражать интересы общества; если можно создавать государство насильственным путем, то так же его можно и разрушить.

Классификация эмоций

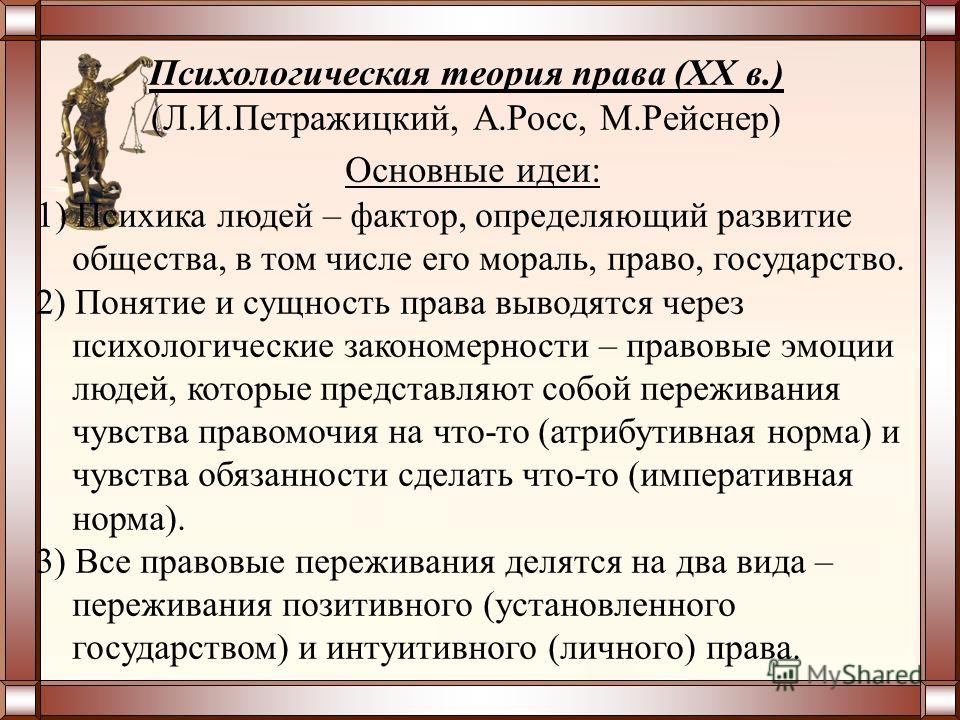

Согласно рассматриваемой психологической теории государства и права, эмоции разделяются на 2 вида: моральные и, собственно, правовые. Первые Петражицкий называет односторонними. Он связывал их с осознанием индивида своей обязанности, долга. Моральные нормы рассматривались в концепции как внутренние императивы.

Первые Петражицкий называет односторонними. Он связывал их с осознанием индивида своей обязанности, долга. Моральные нормы рассматривались в концепции как внутренние императивы.

Поясняя свои идеи, автор приводит следующий пример. Если человек подает милостыню из чувства долга, то у него не возникает представления, что нуждающийся в деньгах имеет право требовать их. Иная ситуация с правовыми эмоциями. Чувство обязанности (долга) сопровождается представлением о наличии у других лиц правомочия (равно как и наоборот).

Правовые эмоции, согласно исследуемой психологической теории права, являются, таким образом, двусторонними. Нормы, возникающие из них, обладают атрибутивно-императивным (предоставительно-обязывающим) характером.

Основываясь на этих рассуждениях, Петражицкий формулирует следующий вывод: право является закрепленной за индивидом, принадлежащей ему (как его добро) обязанностью другого лица.

Естественно-правовая теория

Ее приверженцы противопоставляют законы, устанавливаемые государством, естественному праву.

Концепция естественного права подразумевает, что каждый человек с момента рождения наделен определенными неотъемлемыми правами.

Это прежде всего право на жизнь, свободу, социальную справедливость, равенство, владение частной собственностью. Такие права принадлежат человеку от природы, а государство или иные общественные структуры ни у кого не вправе их отнимать. Естественные права ставятся выше законов.

Данная теория имеет много общего с теологической. Она несет идеи социальной справедливости и гуманизма. Вопросы, связанные с происхождением права, естественно-правовая теория не рассматривает, поскольку предполагается, что определенными правами люди всегда обладали с рождения.

Эти взгляды разделяли Б. Спиноза, Ж.Ж. Руссо, Дж. Локк. Начиная с XVII в. под лозунгами, провозглашавшими необходимость построения новых государств, в которых естественные права человека будут приоритетными, прошли многие акции революционеров.

Сфера распространения концепции

Психологическая теория возникновения права, разработанная Петражицким, имела ряд недостатков. Автор считал правовыми все эмоциональные переживания, обусловленные представлениями о взаимных обязанностях и возможностях. Он относил к нормам правила игр, в том числе и детских, требования этикета, правила вежливости и так далее.

Автор считал правовыми все эмоциональные переживания, обусловленные представлениями о взаимных обязанностях и возможностях. Он относил к нормам правила игр, в том числе и детских, требования этикета, правила вежливости и так далее.

В сочинениях по психологической теории происхождения права автор специально оговаривал, что нормы формируются не через согласование эмоций субъектов, участвующих в общественных отношениях, а каждым человеком в отдельности. Он утверждал, что переживания, имеющие место в психике одного индивида и не признанные другими людьми, не перестают являться правом. В соответствии с этим, автор допускал вступление в правоотношения с неодушевленными предметами, нереальными субъектами, животными.

Психологическая теория права. Психологическая теория происхождения права

Как возникло государство? В чем его суть? Что такое право? Для ответов на эти и многие другие вопросы были рождены десятки самых разных теорий.

Большой спектр доктрин связан с множеством взглядов ученых на данную проблему, а также с многогранностью самого явления.

К основным теориям, объясняющим зарождение государства, следует отнести теологическую, патриархальную, органическую, экономическую, договорную, психологическую и другие.

Что касается понятия права, то гипотезы о его возникновении неразрывно связаны с концепцией о становлении державы. Существуют теологическое учение, теория естественного права, естественно-правовая доктрина, нормативисткая теория и, конечно, психологическая.

Ученый и философ Лев Иосифович Петражицкий разработал последнюю доктрину.

Психологическая теория государства и права заключается в предположении, что государство образовалось во время разделения общества по проявлениям двух индивидуальных признаков: подчинение и управление.

Суть теории

У индивида есть психологическая потребность существовать в рамках сообщества, он обладает чувством коллективного взаимодействия. Приверженцы данного мнения считают человечество и государство результатом личностных взаимодействий людей и различных союзов, ими созданных. Общество и метрополия являются следствием реализации естественных потребностей индивида в определенной организации.

Общество и метрополия являются следствием реализации естественных потребностей индивида в определенной организации.

В начале ХХ века российский ученый Л. И. Петражицкий разработал доктрину о происхождении государства. В печатном виде она рассказана в труде «Теория права и государства в связи с теорией нравственности». Последователями учения являются А. Росс, М. Рейснер, Г. Гурвич.

Автор психологической теории права родился в 1867 году в дворянской польской семье. Л. И. Петражицкий окончил университет в Киеве и после учился в римской семинарии в Германии. После обучения он вернулся в Россию, где стал изучать общую теорию права.

В начале ХХ века ученый издал два печатных труда, в которых синтезировал психологию с теорией власти.

Психологическая теория права формировалась в течение нескольких периодов:

1. С 1897-го по 1900 год. Автор доктрины написал свое первое научное произведение. Труд сопровождался несколькими приложениями. Основные положения своей теории Л.

И. Петражицкий отразил в книге 1900 года «Очерки философии права».

2. С 1900-го по 1905 год. Ученый начал детально разрабатывать методику своего будущего учения. Кропотливая работа была отражена в труде «Введение в изучение права и нравственности. Эмоциональная психология».

3. С 1905-го по 1909 год. Л. И. Петражицкий занялся устройством единой системы юридических знаний на основе ранее разработанной методологии. Его работа была оформлена в двухтомную рукопись «Теория права и государства в связи с теорией нравственности». Печать последней книги стала настоящим событием в мировой литературе.

Взгляды Е. Н. Трубецкого и М. А. Рейснера

Философ и правовед Е. Н. Трубецкой указывает на то, что солидарность – это основная черта индивида. Люди отличаются друг от друга по своим психологическим особенностям и по проявленной физической силе.

В основе сознания одних людей лежит понимание зависимости от элиты, законности определенных вариантов отношений и действий, что вносит в их душу ощущение стабильности и успокоения. Вторая часть индивидов отличается желанием подчинять окружающих своей воле.

Вторая часть индивидов отличается желанием подчинять окружающих своей воле.

Такие люди становятся лидерами в обществе.

Социально-психологический подход к решению вопроса о возникновении державы был открыт М. А. Рейснером. По его мнению, основным моментом в становлении империи является идеология, которая организует жизнь в обществе.

Философ считал, что главным источником государственных убеждений является массовая психика людей. Изучение становления страны ограничивается познанием психических переживаний, которые составляли политическую идеологию, и анализом поведения людей.

Государство, как считал ученый, включало в себя население, территорию и власть. Оно воплощало в себе всю политическую идеологию, а именно влияние расы, террора, экономической необходимости и религии во главе с идеологией права.

Государство является продуктом реализации населением убеждений, норм и принципов, в которых заключается их зависимость от различных видов власти.

Основные положения теории права

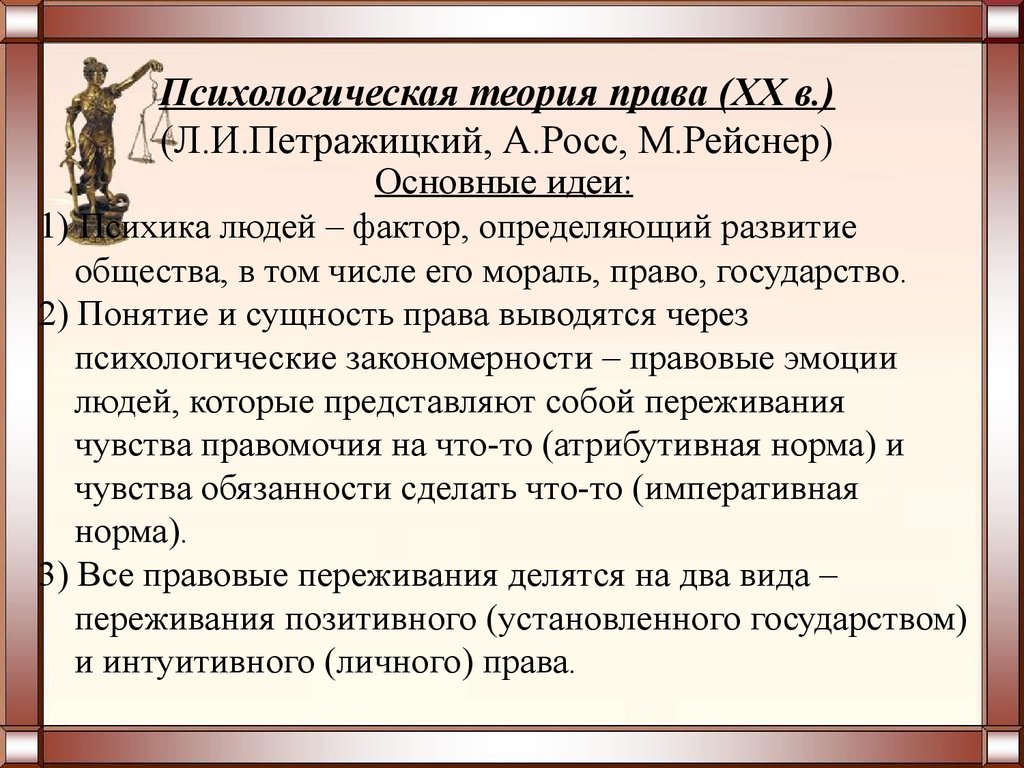

Психологическая теория права Л. Петражицкого содержит следующие моменты:

- Учение включает позитивное право и интуитивное. Первое официально действует в государстве, когда второе лежит в основе психики людей и складывается из переживаний групп и объединений.

- Позитивное право – это установленные государством, законодателем действующие нормативные акты.

- Из всех известных психологических состояний человека главными являются эмоции, которые побуждают к действиям. При выстраивании отношений с другими людьми индивид опирается на интуитивное право. Данный тип авторами теории считается истинным, так как побуждает к самостоятельным и волевым действиям.

Разлад между двумя видами обуславливает социальное потрясение. В данном случае право играет роль одного из явлений психической жизни общества, которое представляет собой обязательное, требовательное переживание людей.

Психологическая теория права. Критика

У любой теории есть как сторонники, так и противники. Данное учение подверглось критике по нескольким причинам. Так, рассказывая о роли психологических проявлений в процессе образования государства, не было дано развернутого объяснения о месте психики в становлении державы.

Данное учение подверглось критике по нескольким причинам. Так, рассказывая о роли психологических проявлений в процессе образования государства, не было дано развернутого объяснения о месте психики в становлении державы.

Все качества считались одинаковыми и назывались эмоциями либо импульсами. Психологическая теория права не учитывает знание о том, что психика индивида делится на три сферы: мыслительную, эмоциональную, волевую. На основе последней устанавливаются взаимоотношения, а также выстраивается социальная пирамида, которая лежит в основе образования государства.

Люди с сильными волевыми качествами становятся лидерами в обществе.

Психологическая теория возникновения права включает стремление к солидарности индивидов. Но в действительности это мнение беспочвенно. Приведено достаточно случаев полного отсутствия заботы людей о близких. Авторы теории придают основное значение в образовании государства психологическим факторам, недостаточно учитывая другие обстоятельства.

Достоинства учения

Психологическая теория права тесно связана с личностным механизмом становления правомерного поведения.

При переводе ряда юридических предписаний в качество действительного поведения переживания психологические импульсы индивида станут последним звеном, напрямую соприкасающимся с конкретным поведением.

Право может регулировать поведение только через умственно-психологическую сферу. Таким образом, психологическая теория происхождения права учитывает личностные особенности людей, роль правосознания в регулировании общественных отношений.

Философские и методологические основы

Автор теории в освещении природы права следовал учению позитивной философии. Взяв азы данного течения, Л. И. Петражицкий добавил свои оригинальные мысли.

Ученый поддерживал либеральную идею независимости права от государства, вместе с тем не отрицал значение культурного наследия.

Он стремился к созданию такой теории власти, которая могла бы стать методологической основой правосознания российского общества и профессиональной юриспруденции.

Большую роль явлению как виду нормативных переживаний отводит в своем учении Л. И. Петражицкий. Психологическая теория права различает два вида эмоций: эстетические и этические.

Первые переживаются часто как реакция на человеческие поступки, на разные происходящие явления или по поводу свойств предметов.

Ученый считал, что на вариациях разных представлений с этими эмоциями берут начало правила приличия, одобренные обществом.

Этические эмоции, такие как чувство долга, обязанности, управляют поведением индивида.

Им присущи такие свойства, как авторитарность, проявление совести, препятствие для свободного выбора и давление в сторону «правильного» поведения. Л. И.

Петражицкий выделяет два вида обязанностей – нравственные, правовые. Первые являются свободными по отношению к другим. Правовые – вид обязанностей, которые считаются закрепленными за другими.

Этические нормы

Помимо обязанностей, которые выполняет индивид, философ учитывал еще этические нормы. Он их также разделил на несколько видов. Первый носит название “нравственные нормы”. Они являются обязательными в одностороннем порядке, утверждают независимые по отношению к другим обязанности, предписывают человеку известное поведение.

Он их также разделил на несколько видов. Первый носит название “нравственные нормы”. Они являются обязательными в одностороннем порядке, утверждают независимые по отношению к другим обязанности, предписывают человеку известное поведение.

Примерами таких норм являются правила христианской этики, которые описывают обязанности по отношению к ближним без притязаний на исполнение с их стороны. Второй тип включает обязательные, притязательные нормы, которые устанавливают роли для одних членов общества, требуя выполнения их и от других.

То, что является обязанностью одних, полагается другим как нечто должное, закрепленное за ними.

Заключение

Организационная структура государства появилась на конкретном этапе развития общества. Причинами возникновения данного строя являются разные факторы, как биологические, экономические, религиозные, так и психологические, национальные.

Теорий, объясняющих становление государства, много, каждая раскрывает одну из возможных сторон процесса. Но все они не могут претендовать на полную достоверность.

Но все они не могут претендовать на полную достоверность.

Нужно учитывать, что психологические и психические качества людей формируются благодаря действию политических, военных, экономических, социальных, духовных и религиозных факторов.

Источник: https://FB.ru/article/180928/psihologicheskaya-teoriya-prava-psihologicheskaya-teoriya-proishojdeniya-prava

Критика

Разработанная ученым психологическая теория происхождения права не была принята в юридическом сообществе. Критиковались идеи и в отечественной литературе. Правоведы указывали на абсурдность некоторых положений концепции, не принимая во внимание, что автор ставит теоретическую проблему. Ключевая цель ученого состояла в выработке универсальной формулы права.

По задумке Петражицкого, она должна была охватить различные типы понимания юридической науки, известные истории (в том числе и договоры с дьяволом). Разработанная им психологическая теория права стала практически первой, во многом незрелой попыткой проследить формирование норм в правосознании индивида.

Оценка теории

Возникновение психологической теории происхождения государства было в определенной степени большим прорывом в юридической науке. Это стало возможным лишь в конце XIX в., когда стала формироваться психология как самостоятельная отрасль знаний. Интерес обществоведов к проблемам психологической науки заметно возрос, когда в ней возобладали экспериментальные методы исследований и начали складываться крупные школы, расходившиеся в трактовке психики. Воспринятые социологами и юристами идеи этих школ и положили начало формированию новых направлений в юридической науке.

Было справедливо замечено, что психика человека существенно отличается от психики животных. Человеку свойственна куда более развитая психика. В ней присутствует чувство солидарности, чувство коллективизма.Заслугой сторонников данной теории является указание на то, что в процессе образования государства большую роль играют психологические факторы. Тем самым они постарались сделать шаг в сторону от экономического детерминизма, безраздельно овладевшего умами многих. Верно и то, что различные интересы людей (экономические, политические, культурные, бытовые и пр.) реализуются только через психику. Все действия человека проходят через его психику на уровне условных и безусловных рефлексов.

Верно и то, что различные интересы людей (экономические, политические, культурные, бытовые и пр.) реализуются только через психику. Все действия человека проходят через его психику на уровне условных и безусловных рефлексов.

Упорядоченность юридической доктрины

В психологической теории права, разработанной Петражицким, говорится о том, что многочисленные юридические нормы, которые создают индивиды, противоречат друг другу. На начальных этапах исторического развития они обеспечивались самоуправством – защитой нарушенных интересов самим лицом либо группой близких индивидов.

Впоследствии репрессии и юридическая защита стали упорядоченными. Возникла система фиксированных норм в виде обычаев и законов, появились институты власти (суды, учреждения исполнения наказания и пр.). Госвласть, реализуя функции принуждения, обеспечивает «определенность права».

Патриархальная теория

Пожалуй, она является самой древней.

Ее приверженцы полагают, что государство – это закономерное продолжение патриархальной семьи.

Власть правителя страны аналогична власти главы семейства, а ее граждане рассматриваются как члены большой семьи, главой которой и является правитель. Издаваемые им законы должны исполняться всеми подданными, как все члены патриархальной семьи должны находиться в послушании у ее главы. Это необходимо для обеспечения стабильности и порядка в государстве. Известно, что такие взгляды развивал в своих трудах Аристотель.

Последствия развития законодательства и обычаев

Становление нормативной базы, по мнению Петражицкого, не может полностью вытеснить правовые переживания индивида. Автор утверждал, что в современных государствах, кроме официальной юридической доктрины, существует большое количество институтов «интуитивного права». К ним ученый относил доктрины зажиточных слоев, крестьянства, пролетариата, мещан, преступных организаций и так далее. Психологическая теория права в этом смысле приближалась к концепции юридического плюрализма.

Вместе с тем, юридическая доктрина общественных классов и групп толковалась в ней индивидуалистически. Петражицкий подчеркивал, что количество интуитивных систем права совпадает с числом индивидов.

Петражицкий подчеркивал, что количество интуитивных систем права совпадает с числом индивидов.

Плюсы

- Признание того, что человек может управлять своей психикой. Применяя гуманистический подход, можно убрать нервозность, улучшить качество жизни человека. При потере смысла жизни человек испытывает фрустрацию, негативные мысли, депрессию. Различные проблемы, неврозы индивидуума приводят к мышечным зажимам, психосоматическим заболеваниям. Применяя логотерапию, клиент-центрированный подход, различные техники психолог или психотерапевт может помочь человеку улучшить психическое и физическое здоровье, изменить качество жизни.

- Направление гуманистической психологии подходит для исследования потенциала личности. Исследовать можно только здоровых, полноценных людей. Способности и творческий потенциал заложен в каждом человеке. В современной психологии существуют различные методы исследования креативности.

- Влияние гуманистического подхода на терапию, образование, здравоохранение, политику и другие сферы.

Гуманистическая психология в настоящее время прочно вошла в нашу жизнь, продолжает активно развиваться. На ее основе построено развивающее обучение, которое десятилетиями практикуется в нашей стране. Не одно поколение детей получило образование на принципах этого направления. В медицине давно уже признан факт того, что все болезни от нервов. Современные врачи знают о психосоматических заболеваниях, умеют дифференцировать физические и психологические отклонения, зачастую направляют пациентов к психологу.

Гуманистическая психология в настоящее время прочно вошла в нашу жизнь, продолжает активно развиваться. На ее основе построено развивающее обучение, которое десятилетиями практикуется в нашей стране. Не одно поколение детей получило образование на принципах этого направления. В медицине давно уже признан факт того, что все болезни от нервов. Современные врачи знают о психосоматических заболеваниях, умеют дифференцировать физические и психологические отклонения, зачастую направляют пациентов к психологу. - Человеку отводится большая роль в определении состояния психического здоровья. От того, как человек живет, от целостности персоны зависит психическое здоровье. При активном личном выборе пути развития, самореализации, самоактуализации индивидуума, реализации его творческого потенциала уменьшается риск негативных ощущений в психике и в теле. Человеку необходимо понимание своей природы для того, чтобы уметь жить в гармонии с самим собой.

- Подчеркивается важность влияния окружающей среды на опыт человека.

Человек познает окружающий мир, приобретает собственный уникальный опыт через призму чувств и эмоций, полученных в процессе жизни, отношений с близким и дальним окружением. Поэтому так важно, в какой социальной среде он находится. Какая окружающая среда, такой и опыт. Развитие личности зависит от условий, в которых человек находится.

Человек познает окружающий мир, приобретает собственный уникальный опыт через призму чувств и эмоций, полученных в процессе жизни, отношений с близким и дальним окружением. Поэтому так важно, в какой социальной среде он находится. Какая окружающая среда, такой и опыт. Развитие личности зависит от условий, в которых человек находится. - Утверждение достоинства человеческой личности и ответственности человека за свое поведение. Я-концепция у человека формируется с самого раннего детства. Целостный, полноценно сформировавшийся и функционирующий человек способен принимать решения, совершать поступки и нести ответственность за них. Такая личность будет опираться на собственные внутренние ощущения, а не на внешние авторитеты и шаблоны.

Выводы

Петражицкий не составил рекомендаций по практической реализации политики права. Автор видел свою задачу в формировании отправных принципов новой доктрины, обосновании ее необходимости. Он считал, что ключевое положение в государственной правовой политике необходимо отвести не принудительным мерам, а механизмам мотивационного и воспитательного воздействия на поведение индивидов.

Общественно-политические взгляды Петражицкого очень близки к идеям этического социализма. Эта концепция также была распространена в России на рубеже 19-20 вв.

Учение Петражицкого было популярно среди кадетов. Его идеи повлияли на формирование взглядов П. А. Сорокина, Г. Д. Гурвича и многих других приверженцев немарксистского социализма. М. А. Рейснер способствовал сближению психологической теории с марксизмом.

Восприятие последователями марксизма идей Петражицкого облегчалось тем, что в Конституции 1918 г. и других актах социализм характеризовался как «безгосударственный строй». Стоит сказать, что после утверждения сталинизма и формирования концепции социалистического государства последователи Рейснера были раскритикованы за пропаганду в обществе надклассовой этики.

Концепция Петражицкого заинтересовала социологов. Начались активные исследования проблем структуры и нормативной природы правосознания.

Суть и история развития направления

Психологическая концепция права показывает, что государство было основаны не на материальных ценностях, как утверждала марксистская доктрина. Они появились благодаря ряду психических качеств, переживаний и эмоций людей. Лев Петражицкий утверждал, что отдельные социальные группы не могут длительное время существовать без правовых переживаний. Государство может образоваться только по причине определенного состояния психики разных групп индивидов.

Они появились благодаря ряду психических качеств, переживаний и эмоций людей. Лев Петражицкий утверждал, что отдельные социальные группы не могут длительное время существовать без правовых переживаний. Государство может образоваться только по причине определенного состояния психики разных групп индивидов.

Суть этой теории заключается в том, что индивид имеет психологическую потребность в том, чтобы быть в организованном обществе, где его действия ограничиваются социальными рамками. При этом он должен ощущать, проявлять активность в рамках коллективного взаимодействия.

Сторонники направления считают, что общество образовалось благодаря психологическому развитию человека.

Исследователи сравнивали общество с биологическим организмом, в котором отдельные части связаны между собой. Между отдельными индивидами есть психологическая связь, позволяющая им объединяться в группы для достижения общей цели. По этому утверждению можно понять, что солидарность становится главной чертой характера человека, но одинаковых индивидов не существует. По физическим качествам есть сильные, слабые личности. В зависимости от психических качеств выделяется две группы индивидов:

По физическим качествам есть сильные, слабые личности. В зависимости от психических качеств выделяется две группы индивидов:

- Личности, подражающие авторитетам. Им свойственно подчинение другим. При исполнении приказов со стороны руководства, они становятся спокойными, веря, что поступают во благо правому делу.

- Люди, стремящиеся управлять другими. Они не умеют выполнять приказы, имеют собственное мнение на многие вещи, не признавая слов других. Их умение подчинять окружающих своей воле позволят добиваться руководящих постов.

Возникла эта теория в середине 19 века, но большую популярность она получила только к началу 20 столетия.

Основные тезисы

Теория базируется на следующих идеях:

- Социологическая юриспруденция, равно как и естественно-правовая доктрина, выходит за пределы закона (позитивных норм), но не в сторону естественных свобод, а в область реализации, в сферу правоприменительной практики. Таким образом, право воплощается не в законодательных положениях, а в процессе их исполнения.

- Позитивное право является «мертвым», «книжным». Противопоставляется ему «право в действии». Под ним сторонники концепции понимали юридическую практику, действия, применение законов, правопорядок и пр.

- Право является реальным поведением субъектов – юрлиц и граждан.

- Судьи и администраторы являются основными субъектами правотворчества. Они наполняют законы правом.

Существует ли единая теория?

Каждая из рассмотренных теорий была актуальна в свое время и соответствовала уровню развития цивилизации в определенную эпоху. Многие теории верно отражают отдельные аспекты возникновения права, но не учитывают иные важные обстоятельства. В разных регионах Земли появление права имело свои особенности. По многим вопросам, касающихся его возникновения, ученые так и не пришли к общему мнению. Поэтому единой теории появления права на сегодняшней день не существует. Но в любом случае есть основания считать, что право – это продукт развития человеческой цивилизации.

Специфика развития теории

Концептуальное формирование социологического подхода происходит тогда, когда нормы, направленные на регулирование свободной конкуренции, перестают удовлетворять большую часть общества.

Так, в условиях развития капиталистических отношений судебные инстанции под видом толкования устанавливали фактически новые законодательные нормы. В итоге, возник тезис, смысл которого состоит в необходимости поиска права не в нормах, а непосредственно в жизни.

После революции 1917 г. на фоне критики прежних законов активно пропагандировалась социологическая концепция. К примеру, П. И. Стучка называл новые связи в обществе самим правом. Вскоре, однако, от такого подхода пришлось отказаться, поскольку стало формироваться позитивное право СССР, положения которого были обязательны для исполнения.

Теологическая теория

Это одна из старейших теорий, в которой дается попытка объяснить, как возникло право.

Она предполагает, что право было даровано человечеству Богом.

Ее сторонники придерживаются мнения, что существуют высший божественный закон и основанное на нем естественное право, а все нормативные акты, принимаемые законодателями, должны этим нормам соответствовать.

Сторонником этой теории был живший в XII-XIII веках Фома Аквинский. Но эта теория была создана задолго до него в обществах с иными религиозными взглядами. Например, в Древнем Египте в эпоху царствования фараонов обязательность исполнения правовых норм объяснялась тем, что власть правителям была дана богами, и законы принимаются согласно их воле.

Спорные моменты

При использовании социологического подхода возникает риск размывания самого понятия «право». Если в качестве него рассматривать реализацию норм, то теряются четкие признаки неправомерного и правомерного поведения, поскольку исполнение положений может быть и законным, и незаконным.

Согласно концепции, основными субъектами нормотворчества выступают администраторы и судьи. При таком подходе формируются благоприятные условия для злоупотребления полномочиями этими лицами.

При таком подходе формируются благоприятные условия для злоупотребления полномочиями этими лицами.

Социологический подход не имеет прочной нормативной базы. В этой связи, юридические споры решаются, главным образом, в пользу политически и экономически сильных субъектов.

Нормативистская теория

Источником права считается воля государства, зафиксированная в нормативном акте.

Ее исполнение обеспечивается государственными мерами принуждения. Правовая система должна иметь иерархическую структуру в виде пирамиды, вершиной которой является «основная норма». Низшие нормы (договора, решения судов) законны только в случае соответствия высшим. Сильными сторонами теории являются нормативный подход, иерархичность правовой системы, нацеленность на обеспечение законности. Но она преувеличивает влияние государства и не рассматривает содержательную часть права (определяющую права и свободы человека). Представители нормативисткой теории: Кельзен, Новгородцев, Штаммлер.

Положительные стороны концепции

В рамках социологической теории учитываются процессы, происходящие в сфере правового регулирования. Они изучаются с использованием конкретных методов социологического познания.

В концепции приоритетными считаются общественные отношения. Другими словами, содержание превалирует над юридической формой.

Безусловно, социологический подход имеет большое практическое значение для исследователей и законодателей. Для формирования правильного представления о правовой доктрине, оценки эффективности норм необходимо изучать положения в жизни, при непосредственной их реализации.

Мифологические и религиозные концепции

Их общая сущность в том, что происхождение государства объясняется вмешательством высших сил, то есть, по мнению философов, которые создают эти концепции, государство ведет свое происхождение от Бога. К этим теориям относятся теории Платона, древнеиндийская, древнекитайская и некоторые другие. Например, теологическая теория, которая стала очень знаменита благодаря трудам Фомы Аквинского. Она гласит, что государство является проявлением и божественной, и человеческой воли; что касается власти, то она тоже может быть Божественный и богопротивной.

Она гласит, что государство является проявлением и божественной, и человеческой воли; что касается власти, то она тоже может быть Божественный и богопротивной.

Таблица “Теории происхождения государства”

| Теологическая | Патриархальная | Классовая | Договорная | Насилия | Волюнтаристские |

| Государство от бога | Выросло из семьи | Результат классовой борьбы | Следствие общественного договора | Основано на подчинении | разные |

9 психологических теорий, изменивших мир

Все факты об обществе, взаимоотношениях между людьми, мотивации и эмоциях, которые мы знаем, — это результат многолетнего труда ученых-социологов, психологов и иногда даже маркетологов. Все они тем или иным образом изменили мир и то, как мы его воспринимаем. Перечитали книгу Сэнди Мэнн «Взлом психологии. Все психологические теории в одной книге» и рассказали о 9 самых известных психологических теориях.

Сэнди Мэнн

Издательство Альпина Паблишер, 2020

Теория восприятия

У нас есть слух, обоняние, зрение и вкус — каналы, через которые информация из мира проникает в нас. Но этого мало, эту информацию еще нужно осознать; процесс осознания и есть восприятие. Благодаря ему мы знаем, как именно пахнет апельсин, и можем отличить его от лимона, а еще соотносим лицо человека с его остальными частями тела, чтобы видеть его в совокупности, а не кусками. Теорий восприятия за всю историю человечества было разработано несколько.

Гештальт-теория восприятия. Мозг постоянно ищет в окружающей среде понятные формы и образы. Поэтому мы легко можем найти прямоугольник в экране телефона, а в облаке — фигуру слона. У гештальт-теории есть три принципа: согласно принципу близости, предметы, расположенные близко друг к другу, воспринимаются едино; согласно принципу схожести, объекты, которые по форме или весу похожи между собой, воспринимаются связанно. А незавершенные фигуры вызывают в нас дискомфорт. Поэтому букву «X» мы видим как букву, а не как отдельные линии, — так гласит принцип замкнутости.

Поэтому букву «X» мы видим как букву, а не как отдельные линии, — так гласит принцип замкнутости.

Теория прямого восприятия Дж. Гибсона — одного из известнейших психологов XX века — говорит о том, что мы воспринимаем мир через аффордансы — качества и функции объектов, которые помогают нам оценить возможности, предлагаемые этими предметами. Например, ручка нужна для того, чтобы писать, а тень от предмета позволяет нам укрыться от солнца в жару. И только осознавая эти свойства, мы можем воспринимать объект.

Нисходящая теория восприятия Р. Грегори появилась в противовес «восходящей» Дж. Гибсона, и, согласно ей, нам не обязательно анализировать поступающую информацию. Восприятие — лишь гипотеза, которую мы строим на основании увиденного, услышанного или ощущаемого, но мы также можем ошибаться, хотя чаще всего оказываемся правы.

Теория восприятия боли. Согласно этой теории, на восприятие боли влияют не только органы чувств, потому что одна и та же травма может ощущаться у людей по-разному. Например, согласно теории паттернов, у мозга есть собственная типология боли, благодаря которой он идентифицирует тот или иной сигнал. Из-за этого минимальный уровень дискомфорта может быть просто ощущением, но есть определенный порог активации, после которого ощущение уже интерпретируется как боль. Пороги у каждого человека индивидуальные.

Например, согласно теории паттернов, у мозга есть собственная типология боли, благодаря которой он идентифицирует тот или иной сигнал. Из-за этого минимальный уровень дискомфорта может быть просто ощущением, но есть определенный порог активации, после которого ощущение уже интерпретируется как боль. Пороги у каждого человека индивидуальные.

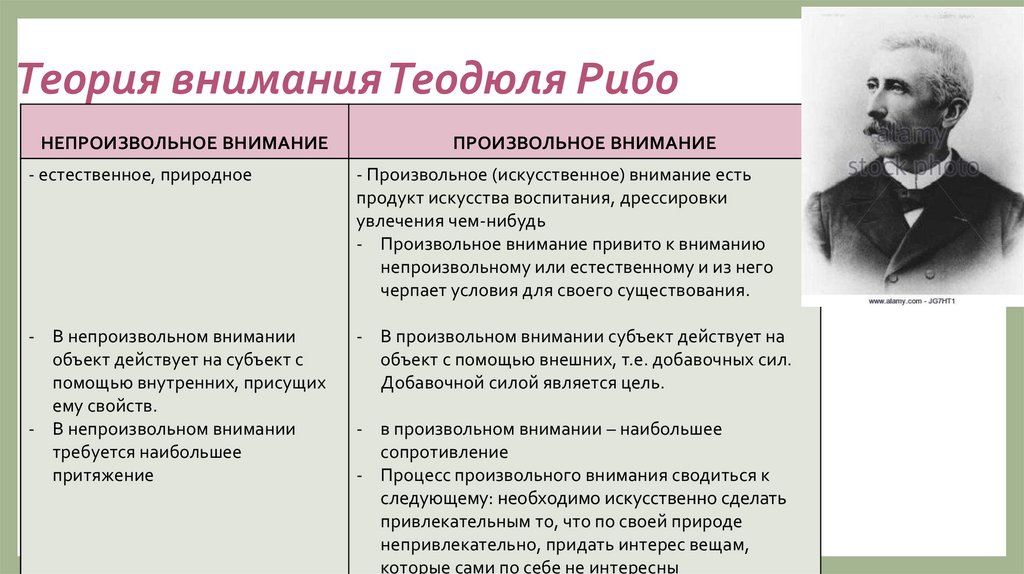

Теории внимания

Согласно общей теории внимания, наше восприятие работает только тогда, когда мы обращаем свое внимание на определенный стимул. Это может быть как боль, так и происходящие вокруг события. Соответственно, если мы считаем, что что-то заслуживает нашего внимания, то мы ощущаем это в полной мере, в то время как незначительные вещи скорее ускользают от органов чувств, мы их не осознаем и, как следствие, не воспринимаем.

Модель внимания Бродбента. У человека существует селективное, то есть выборочное, внимание — это так называемый сенсорный буфер, установленный в нашей голове и производящий фильтрацию поступающей в мозг информации. Какие-то стимулы он пропускает, и мы реагируем, а какие-то нет — и нас ничто не тревожит.

Какие-то стимулы он пропускает, и мы реагируем, а какие-то нет — и нас ничто не тревожит.

В противовес этой концепции была выдвинута теория ослабления, автором которой является Энн Мари Трисман — психолог, изучавший селективное внимание. Она придерживается идеи, что сенсорный буфер, придуманный Бродбентом, не удаляет некоторые сигналы, а ослабляет их. Поэтому из нескольких звуков мы можем вычленить главный и сконцентрироваться на нем, а остальные будут приглушенными.

Теории памяти

Память — это то, что позволяет нам каждое утро вспоминать, как двигаться, разговаривать, набирать текст на телефоне или готовить завтрак. Этот процесс включает в себя 3 этапа:

Все существующие теории памяти призваны объяснить то, как мы храним и используем информацию. Вот основные три:

Согласно многоэтажной модели памяти Аткинсона — Шиффрина, человек обладает тремя основными системами памяти: сенсорная (первичная информация, которая долго не хранится), кратковременная (активная обработка информации в течение 20–30 секунд) и долговременная (информация, которую мы помним почти всегда).

Модель рабочей памяти Бэддели и Хитча возникла в противовес выявленным в предыдущей теории недочетам. Авторы концепции разделили краткосрочную память на три части — центральный управляющий элемент, фонологическая петля и зрительно-пространственный набросок. Центральный управляющий элемент нужен для того, чтобы получать и хранить сенсорную информацию, а затем распределять ее по двум другим каналам: звуковую — в фонологическую петлю, зрительную — в зрительно-пространственный набросок. Также они ввели понятие эпизодического буфера, который связывает всю информацию в единое целое. С помощью него объект воспринимается не по частям, а как совокупность зрительной, звуковой и вербальной информации.

Модель уровней обработки Крэйка и Локхарта концентрируется больше на долговременной памяти. Согласно многоэтажной модели, информация из краткосрочной памяти в долгосрочную переходит путем многократного повторения. Ученые Крэйк и Локхарт считают, что это не обязательно. Если мы сталкиваемся с проблемой, связанной с каким-то решением или событием, то через тщательную и многостороннюю обработку мы запомним эту информацию — даже без заучивания.

Теории обучения

Обучение — всем нам давно известный процесс, который определяется как постоянное изменение поведения в результате получения знаний и опыта. Здесь также есть три основные теории.

Теория классических рефлексов. Ее принцип работы отлично иллюстрирует всем известный эксперимент с собакой Павлова. Если собаке регулярно перед приемом пищи давать какой-то сигнал, то она будет реагировать обильным слюноотделением не на сам факт пищи, а на сигнал — он у нее на уровне рефлексов будет ассоциироваться с едой.

Теория оперантных условных рефлексов. Основывается на использовании не какого-то сигнала, а системы поощрений или наказаний. Если вы, например, поставили себе задачу на день и смогли ее выполнить, то для закрепления результата и повторения позитивного поведения вам необходимо себя похвалить. Например, отдыхом, вкусной едой или чем-то еще, что вас обрадует.

Теория социального научения подразумевает обучение в коллективе. То есть человек овладевает навыками через наблюдение или подражание (еще его называют моделированием). Эта теория отличается от остальных двух тем, что обращается не только к рефлексам, но и к протекающим в голове когнитивным процессам.

Эта теория отличается от остальных двух тем, что обращается не только к рефлексам, но и к протекающим в голове когнитивным процессам.

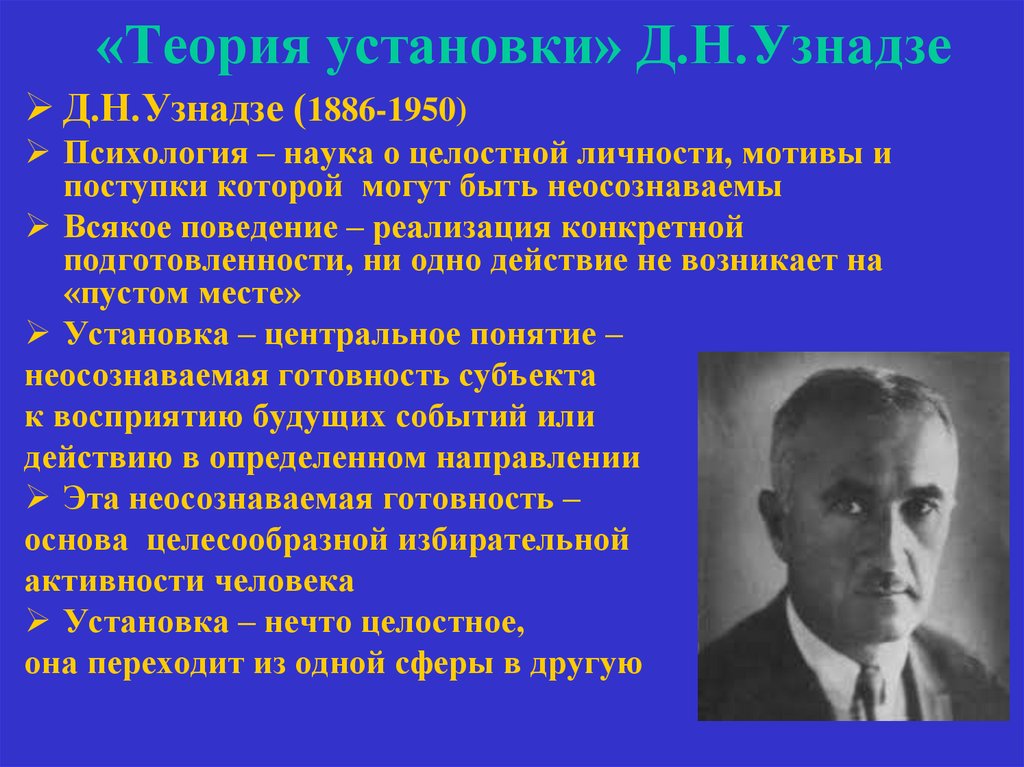

Теория эмоций

Долгие годы ученые изучали эмоции, откуда они берутся и как проявляются, но, что самое главное, исследователей всегда интересовал вопрос, что происходит в голове у человека, когда он испытывает эмоции. Самая известная концепция — это двухфакторная теория эмоций Шехтера и Сингера. Согласно их идее, переживание эмоций основано на двух факторах: физиологическом возбуждении и когнитивной интерпретации.

Раньше, то есть до 1962 года — года, когда эта теория появилась, — было принято считать, что эмоции основаны исключительно на физиологии, и умственная обработка не имеет к ним никакого отношения. Двухфакторная теория говорит о том, что сначала, когда мы испытываем какую-либо эмоцию, происходит физиологическое возбуждение, после чего мы начинаем искать в окружающем мире подсказки, чтобы правильно его интерпретировать. Если, например, мы потеем, потому что бежали на автобус, то это не будет восприниматься как эмоция. А если не находим объективного объяснения происходящему (потому что никуда не бежали), то начинаем это интерпретировать как волнение, страх или что-то еще. И только тогда мы осознаем конкретное физиологическое проявление как эмоцию.

А если не находим объективного объяснения происходящему (потому что никуда не бежали), то начинаем это интерпретировать как волнение, страх или что-то еще. И только тогда мы осознаем конкретное физиологическое проявление как эмоцию.

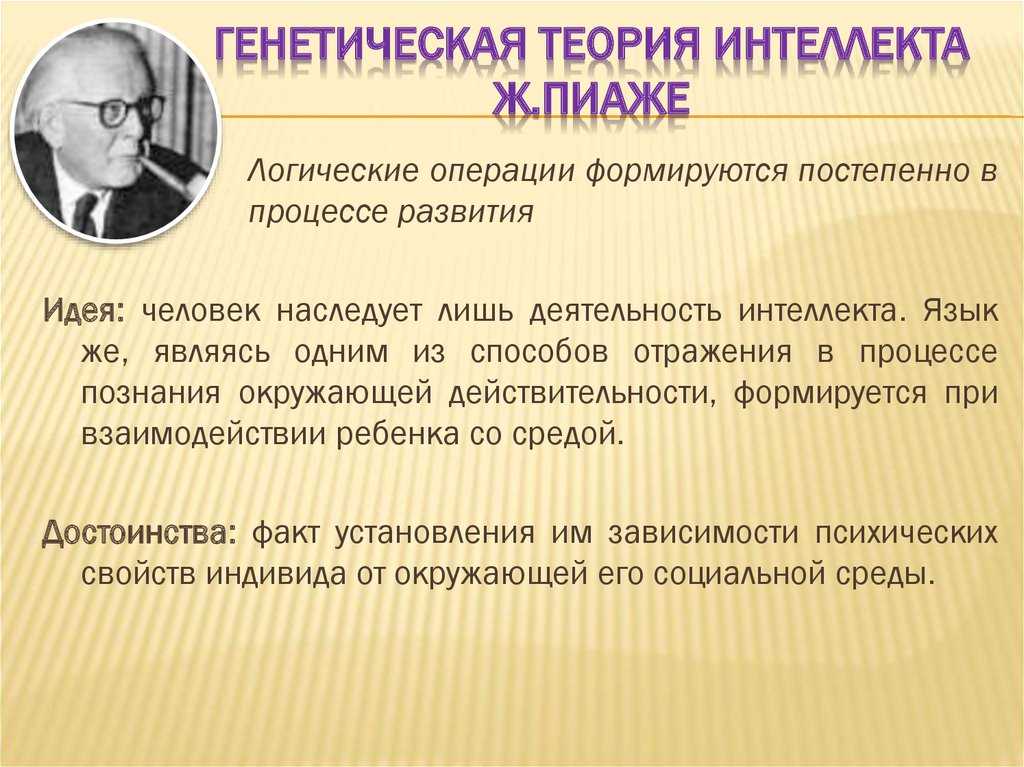

Теории интеллекта

Помимо того, что такое эмоции и как они появляются, ученых не меньше занимал вопрос интеллекта. Исследователи пытались решить, как его измерить, отличается ли интеллект одного человека от интеллекта другого, и что на это влияет. Здесь существует две самые крупные теории.

Двухфакторная теория Спирмена. На интеллект влияют два типа факторов: общие и специфические. Общий фактор — это врожденная и универсальная способность, свойственная каждому, а специфический — это приобретенные навыки, которые у людей могут отличаться в зависимости от их опыта, знаний и интересов. То есть, например, музыкант-скрипач, вероятнее всего, умеет ходить и разговаривать, но, помимо этого, обладает еще и музыкальными навыками.

Теория множественного интеллекта Гарднера. Согласно этой теории, у человека есть 9 видов интеллекта, каждый из которых отвечает за какую-то определенную область человеческой деятельности. К ним относятся вербальный, музыкальный, логико-математический, образный, телесный, социальный, внутриличностный, природный и философский интеллекты.

Согласно этой теории, у человека есть 9 видов интеллекта, каждый из которых отвечает за какую-то определенную область человеческой деятельности. К ним относятся вербальный, музыкальный, логико-математический, образный, телесный, социальный, внутриличностный, природный и философский интеллекты.

Теории мотивации

Мотивация — это внутренний или внешний стимул, который вдохновляет нас на совершение определенного действия. Все теории мотивации делятся на содержательные и процессуальные. Содержательные теории предметом исследования выдвигают выявление человеческих потребностей, которые двигают нами в вопросах принятия решений. Процессуальные теории изучают мотивацию в принципе, откуда она берется и как сохраняется.

Теория иерархии потребностей Маслоу. Треугольник, или пирамида, Маслоу известен нам еще со времен школьных уроков обществознания. Все потребности делятся на: физиологические, потребность в безопасности, социальные потребности, потребность в самоуважении и потребность в самоактуализации. Первые четыре потребности считаются основными потребностями, без удовлетворения которых человек не сможет удовлетворить потребность «высшего уровня», т. е. потребность в самоактуализации.

Первые четыре потребности считаются основными потребностями, без удовлетворения которых человек не сможет удовлетворить потребность «высшего уровня», т. е. потребность в самоактуализации.

Двухфакторная теория Герцберга. Ее также называют мотивационной гигиеной. Согласно этой концепции, существует два набора характеристик, влияющих на удовлетворенность. Первый набор — это факторы, присутствие которых повышает удовлетворение, второй набор — факторы, отсутствие которых повышает удовлетворение.

Теория ожиданий Врума, в отличие от предыдущих двух, является процессуальной концепцией. По мысли Виктора Гарольда Врума, человека на совершение действия мотивируют 3 фактора: ожидание (если я буду стараться, то все получится), содействие (если я буду стараться, меня вознаградят) и валентность (я очень хочу получить вознаграждение).

Теории социальной психологии

Люди — существа социальные, которые предпочитают групповую работу, а не индивидуальную. Нам важно быть частью чего-то большего — семьи, рабочего коллектива или группы по интересам. И так или иначе люди внутри своего коллектива влияют друг на друга, что и пытаются объяснить многие социально-психологические теории.

И так или иначе люди внутри своего коллектива влияют друг на друга, что и пытаются объяснить многие социально-психологические теории.

Хоторнский эффект. Назван так в честь эксперимента на предприятии в городе Хоторн, где на протяжении нескольких лет группа исследователей наблюдала за рабочими, чтобы выяснить, как освещение влияет на эффективность труда. Хоторнский эффект стал косвенным результатом исследования, благодаря которому было выявлено, что не условия труда влияют на результат, а факт наличия наблюдающего, который следил за их работой.

Теория влияния меньшинства. Принято думать, что большинство обычно влияет на меньшинство, но эксперименты доказали абсолютно обратное. Если меньшинство ведет себя логично, последовательно, уверенно и убедительно, то оно может оказать влияние на общество. Поэтому один-единственный человек может вести за собой нацию или, например, стать катализатором революции.

Теория социального сравнения. Изначально каждому человеку кажется, что он смелее, добрее или правильнее остального большинства. Однако многие эксперименты показали, что в ходе группового обсуждения участники обнаруживали, что другие люди в чем-то сильнее или добрее их, в чем-то придерживаются лучших идеалов и ценностей. И тогда все участники начинали стараться показывать себя в выгодном свете, чтобы не отставать от группы.

Однако многие эксперименты показали, что в ходе группового обсуждения участники обнаруживали, что другие люди в чем-то сильнее или добрее их, в чем-то придерживаются лучших идеалов и ценностей. И тогда все участники начинали стараться показывать себя в выгодном свете, чтобы не отставать от группы.

Теории отношений

Психологи долгие годы изучают вопрос того, как у одного человека формируется отношение к другому человеку, событию или мнению. По их мнению, отношение состоит из трех компонентов: эмоциональный, поведенческий и когнитивный. И любое отношение может стать причиной определенного действия, поэтому ученым важно было узнать, можно ли повлиять на это отношение, тем самым изменив и последующее поведение. Вот три основные теории.

Теория обоснованных действий. Согласно этой теории, на наше поведение влияет отношение к этому поведению (положительное или отрицательное) и социальные нормы (взгляды окружающих нас людей на подобное поведение). Например, если человек положительно относится к курению, а его семья выступает против, то эти два фактора будут влиять на принятие решения, курить или нет.

Теория запланированного поведения. Подразумевается, что для каждого поведения есть свое когнитивное объяснение. Например, вы решаете сесть на диету, потому что считаете, что это будет полезно для здоровья. Или решаете остаться дома и никуда не идти, потому что на улице дождь.

Модель вероятности сознательной обработки информации. Эта теория объясняет, как человек формирует или меняет свое отношение. Есть два способа: центральный и периферийный. Центральный способ заключается в осознанной обработке информации, сравнении преимуществ и недостатков определенного действия. Свойственен тем людям, которые мотивированы на какие-либо изменения и ищут пути их реализации. Периферийный способ задействует не глубокую обработку информации, а чувства и эмоции людей. То есть человек скорее изменит свое мнение, если аргументы приводит тот, кто ему нравится, независимо от качества аргументов.

2.7 Психологическая теория. Основные теории происхождения государства и права

Основные теории происхождения государства и права

курсовая работа

Психологическая теория происхождения государства и права возникла в середине XIX века. Широкое распространение получила в конце XIX первой половине XX века. Ее сторонники определяют общество и государство как сумму психических взаимодействий людей и их различных объединений. Ряд буржуазных ученых обосновали происхождение государства и права особыми свойствами человеческой психики. Суть данной теории состоит в утверждении психологической потребности человека жить в рамках организованного сообщества, а также в чувстве необходимости коллективного взаимодействия. Говоря о естественных потребностях общества в определенной организации, представители психологической теории считают, что общество и государство есть следствие психологических закономерностей развития человека. Психологическая теория государства и права рассматривала народ как пассивную инертную массу, ищущую подчинения.

Широкое распространение получила в конце XIX первой половине XX века. Ее сторонники определяют общество и государство как сумму психических взаимодействий людей и их различных объединений. Ряд буржуазных ученых обосновали происхождение государства и права особыми свойствами человеческой психики. Суть данной теории состоит в утверждении психологической потребности человека жить в рамках организованного сообщества, а также в чувстве необходимости коллективного взаимодействия. Говоря о естественных потребностях общества в определенной организации, представители психологической теории считают, что общество и государство есть следствие психологических закономерностей развития человека. Психологическая теория государства и права рассматривала народ как пассивную инертную массу, ищущую подчинения.

Наиболее крупными представителями данной теории являются русский государствовед и правовед Л. Петражитский, русский государствовед Н.М. Коркунов.

Так, Н.М. Коркунов возводил государство и право к так называемому «психологическому единению людей», «коллективному сознанию», к необходимости разграничения интересов. Государство возникает, по мнению Коркунова, в результате осознания массой своей зависимости от власти, т.е. вследствие чисто психологической причины.

Государство возникает, по мнению Коркунова, в результате осознания массой своей зависимости от власти, т.е. вследствие чисто психологической причины.

В своих работах по теории государства и права Петражицкий подразделяет право на автономное (или интуитивное) и на позитивное (гетерономное). Автономное право образует переживания, исполняющиеся по зову внутреннего “голоса” совести. Позитивное правовое представление имеет место тогда, когда оно основано на чужом авторитете, на внешнем нормативном акте.

Петражицкий считает, что право выполняет распределительную и организационную общественные функции. Содержание распределительной функции выражается в том, что правовая психика наделяет граждан материальными и идеальными благами: неприкосновенностью личности, свободой совести, свободой слова и другими. Организационная функция права состоит в наделении субъектов властными полномочиями. Л.И. Петражицкий указывал, что без правовых переживаний людей невозможно существование таких устойчивых социальных феноменов, как общество, государство, право.

Делись добром 😉

Основные теории происхождения государства и права

2.7 Психологическая теория

Психологическая теория происхождения государства и права возникла в середине XIX века. Широкое распространение получила в конце XIX первой половине XX века…

Политико-правовые учения Л.И. Петражицкого

2.2 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА Л.И. ПЕТРАЖИЦКОГО

петражицкий право психологический наследие Оригинальная теория правопонимания была сформулирована Л.И. Петражицким на рубеже XIX-XX вв. Теория, получившая наименование «психологической», содержит в своем существе позиции ученого…

Понимание права в отечественной и мировой юриспруденции

с) психологическая теория

Возникает она в начале 20го века в Германии, но наиболее основательно и оригинально эта теория была разработана Леоном Петражицким. Суть его концепции заключается в следующем: “… он (подход) различает позитивное право…

Правовое государство и его характеристика

3.

5 Психологическая теория права

5 Психологическая теория праваЭта теория получила распространение в начале XX столетия в Германии, Франции, России. Одним из ее основоположников является российский правовед Л.И. Петражицкий (1867-1931). Сообразно его представлениям…

Правопонимание

Психологическая теория права

И. Петражицкий (1867-1931) был одним из самых выдающихся теоретиков права в России. Он явился создателем оригинальной психологической теории права…

Происхождение государства

§ 6. Психологическая теория

Возникновение государства данной теорией объясняется свойствами человеческой психики, потребностью индивида жить в коллективе, его стремлением к поиску авторитета, указаниями которого можно было бы руководствоваться в повседневной жизни…

Происхождение государства и права

Психологическая теория.

Психологическая теория происхождения государства и права возникла в середине XIX века. Широкое распространение получила в конце XIX первой половине XX века. Ее наиболее крупные представители — Цицерон, Н.М. Коркунов, З. Фрейд…

Ее наиболее крупные представители — Цицерон, Н.М. Коркунов, З. Фрейд…

Происхождение права

2.4 Психологическая теория

Психологическая теория государства и права возникла в середине XIX века. Её наиболее существенные идеи были сформулированы в ХХ в. в трудах Л.И.Петражицкого, Росса, М.А.Рейснера и др. [15, c…

Происхождение права и государства

10. Психологическая теория

Суть данной теории заключается в том, что основные причины возникновения государства и права она усматривает не в окружающих их экономической, социальной и иной среде, а в особенности психики человека, в «импульсах» и эмоциях, которые…

Современные теории возникновения государства

2.4 Психологическая теория

Суть теории состоит в утверждении, что у человека существует психологическая потребность жить в рамках организованного сообщества, а также чувство коллективного взаимодействия…

Сущность и социальное назначение права

1.4 Психологическая теория права

Психологическая теория права получила распространение в начале XX века в Германии (Бирлинг, Кнапп) и Франции (Тард). Наиболее основательно и оригинально эта теория была разработана в дореволюционной России Л.И. Петражицким…

Наиболее основательно и оригинально эта теория была разработана в дореволюционной России Л.И. Петражицким…

Теоретическое обоснование происхождения права

2.5 Психологическая теория

Эта теория получила распространение в начале XX столетия в Германии, Франции, России. Одним из ее основоположников является российский правовед Л.И. Петражицкий (1867-1931). Сообразно его представлениям…

Теории происхождения государства

6. Психологическая теория.

…

Типы правопонимания

1.4 Психологическая теория правопонимания

Логически завершенную форму получила в XX веке в трудах Л. И. Петражицкого, Г. Тарда, Рейснера, Росса и др. По данной концепции психика человека — это фактор, который определяет развитие общества…

Характеристика основных теорий происхождения государства и права

2.1 Психологическая теория

Эта теория получила распространение в начале XX столетия в Германии, Франции, России. Представители этой теории: Цице-рон, Н. М. Коркунов, 3. Фрейд, Дж.Ф.Мейтленд-Джонс. Одним из её

основоположников является российский правовед Л…

М. Коркунов, 3. Фрейд, Дж.Ф.Мейтленд-Джонс. Одним из её

основоположников является российский правовед Л…

Шесть основных психологических теорий: сильные и слабые стороны — 2156 слов

Введение

Психологическая теория представляет собой установленное исследование, подкрепленное исследованиями, которые пытаются объяснить определенное поведение и человеческое мышление. Многое из того, что известно о человеческом образе мышления и поведении, можно отнести к психологическим теориям. Некоторые из широко принятых психологических теорий — это поведенческие теории, когнитивные теории, гуманистические теории, биологические теории, психодинамические теории и теории социальной психологии. В этом исследовании эти теории будут рассмотрены с точки зрения их применимости в жизненных ситуациях и их обоснованности при решении различных проблем, возникающих в различных жизненных ситуациях.

Поведенческие теории

Центральная идея, лежащая в основе поведенческих психологических теорий, заключается в том, что человеческое поведение обусловлено как внутренними стимулами, так и внешними раздражителями. Согласно Ковальскому и Вестерну (2005), именно с помощью поведенческих теорий мы изучаем такие аспекты, как то, как мы приобретаем новые модели поведения, будь то через влияние, которое оказывает на нас окружающая среда (стр. 6), и что вызывает изменение нашего поведения или выбор остаться. одинаковый. Поведенческая психология считается потомком психологии животных, которая утверждает, что окружающая среда оказывает большое влияние на изменения, происходящие в людях. Эта теория многое заимствует из дарвинистского представления о том, что окружающая среда считается ключевым фактором в формировании эволюции человека из органической жизни. Одним из основных исследований, подтверждающих обоснованность поведенческих теорий, является классическое исследование обусловленности, проведенное русским психологом Иваном Павловым. В своем эксперименте Павлов давал мясной порошок собакам, которым в разные части тела вставляли несколько трубок для измерения их реакции. (Ван дер Вер и Вальсинер, 19 лет)91, с.

Согласно Ковальскому и Вестерну (2005), именно с помощью поведенческих теорий мы изучаем такие аспекты, как то, как мы приобретаем новые модели поведения, будь то через влияние, которое оказывает на нас окружающая среда (стр. 6), и что вызывает изменение нашего поведения или выбор остаться. одинаковый. Поведенческая психология считается потомком психологии животных, которая утверждает, что окружающая среда оказывает большое влияние на изменения, происходящие в людях. Эта теория многое заимствует из дарвинистского представления о том, что окружающая среда считается ключевым фактором в формировании эволюции человека из органической жизни. Одним из основных исследований, подтверждающих обоснованность поведенческих теорий, является классическое исследование обусловленности, проведенное русским психологом Иваном Павловым. В своем эксперименте Павлов давал мясной порошок собакам, которым в разные части тела вставляли несколько трубок для измерения их реакции. (Ван дер Вер и Вальсинер, 19 лет)91, с. 13) Следует отметить широкое применение теории как в современной, так и в семейной ситуации.

13) Следует отметить широкое применение теории как в современной, так и в семейной ситуации.

Применение/Сильные стороны

По мере развития теории поведение человека во многом определяется окружением. Люди реагируют по-разному в зависимости от воздействующих на них раздражителей. Поведенческая психология может применяться в такой профессии, как медсестра, в случаях, когда состояние или поведение, изображаемое пациентом, может быть связано с прямым или косвенным стимулом. Согласно Ковальски (2005), человек может приобрести определенное поведение из-за того, что происходит в семье (стр. 34). Например, у ребенка может развиться негативное поведение из-за условий, которым он подвергается в семье. Это могут быть такие ситуации, как развод родителей или ситуация, с которой сталкиваются дети, воспитанные одним родителем. Однако, поскольку теория выделяется в обществе, она также имеет некоторые недостатки.

Слабые стороны поведенческой психологии

Единственная причина того, почему влияние бихевиоризма уменьшилось, заключается в его подчеркивании того, что поведение можно объяснить изолированно от других неповеденческих или когнитивных элементов. Использование лаборатории для объяснения поведения людей вызывает споры из-за предполагаемого безразличия к способностям человеческого разума и другим ключевым факторам окружающей среды. Связь между анатомией тела и внешней средой входит в биологическую теорию.

Использование лаборатории для объяснения поведения людей вызывает споры из-за предполагаемого безразличия к способностям человеческого разума и другим ключевым факторам окружающей среды. Связь между анатомией тела и внешней средой входит в биологическую теорию.

Биологические теории

Эта теория исследует взаимосвязь, существующую между внутренними системами организма и внешними факторами, и то, как они влияют на поведение человека. Это включает в себя исследования, проведенные для установления функционирования человеческих систем с пристальным вниманием к психическим и эмоциональным состояниям (Wickens, 2005, стр. 23). Хотя ученые проводят большую часть экспериментов, направленных на проверку этой теории, на животных, они связывают полученные результаты с человеческой природой, поскольку сходные органы тела работают одинаково при воздействии сходных обстоятельств. Козулин, (1990) утверждает, что биологическая психология направлена на изучение воздействия нервной системы на внутренние и внешние раздражители (стр. 87). Эта теория может быть признана справедливой благодаря тому факту, что неврологические операции проводились пациентам для сдерживания психических заболеваний. Теория также во многом применима в жизни, как будет описано далее.

87). Эта теория может быть признана справедливой благодаря тому факту, что неврологические операции проводились пациентам для сдерживания психических заболеваний. Теория также во многом применима в жизни, как будет описано далее.

Применение/Сильные стороны

Биологическая психология может применяться в ряде профессий, включая общую область медицины. Эта теория объясняет ряд расстройств. Эти состояния включают в себя некоторые распространенные психические расстройства, такие как шизофрения, депрессия и тревожные расстройства (Reiss, 2000, стр. 54). Эти сложности могут быть связаны с воздействием определенных условий в обществе. Например, в семье такие ситуации, как отсутствие должного ухода за детьми, могут привести к возникновению таких состояний, как депрессия.

Слабые стороны

Эта теория игнорирует возможность влияния факторов окружающей среды на поведение, чувства и мысли человека. Благодаря этому можно объявить теорию редукционистской, поскольку она игнорирует возможности, предоставляемые другими теориями о человеческом поведении.

Когнитивная теория/Когнитивно-поведенческая теория

Эта теория имеет тенденцию объяснять человеческое поведение посредством рассмотрения и глубокого понимания мыслительных процессов. Это включает в себя способность восприятия, мышления, речи и решения проблем. Эта теория отличается от других тем, что она, по-видимому, допускает использование научных методов для своей проверки, а не интроспективных. Теория также признает возможность существования внутренних ментальных структур, таких как вера, мотивация и желание (Климек, 19).79, с.33). Чтобы отреагировать на самую большую критику, с которой она столкнулась, когнитивная нейробиология представила доказательства того, что физиологические состояния разума имеют прямую связь с определенными психическими состояниями. Сторонники этой теории используют термины, которые склонны сравнивать операции человеческого разума с операциями компьютера. Согласно Ньюману и Хольцману (1993), такие термины, как обработка информации, в том виде, в каком они используются, описывают умственные операции (стр. 5). За последние пару десятилетий когнитивная теория сместилась со своей позиции противопоставления бихевиоризму в сторону попытки смешать их и создать когнитивно-поведенческую теорию.

5). За последние пару десятилетий когнитивная теория сместилась со своей позиции противопоставления бихевиоризму в сторону попытки смешать их и создать когнитивно-поведенческую теорию.

Применение/Сильные стороны