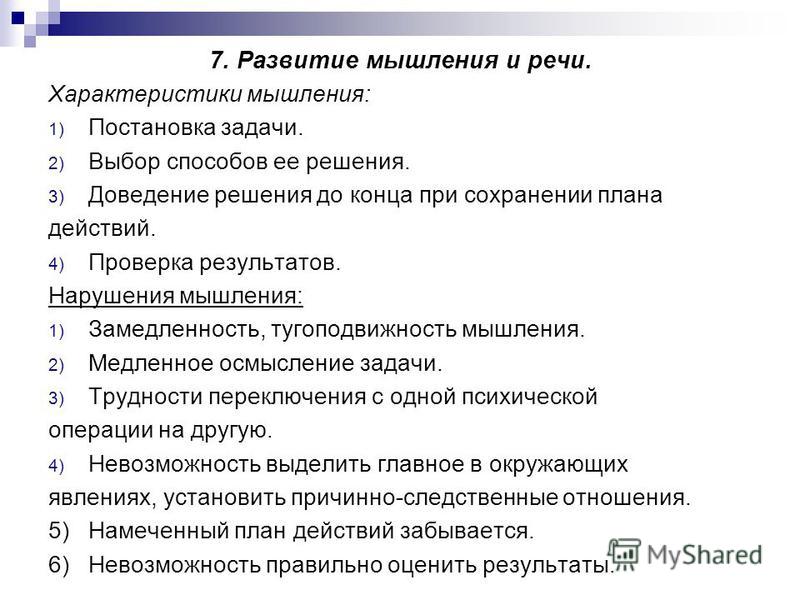

§ 7. Развитие мышления и речи у детей

Способность к мышлению постепенно формируется в процессе развития ребенка, развития его познавательной деятельности. Познание начинается с отражения мозгом реальной действительности в ощущениях и восприятиях, которые составляют чувственную основу мышления.

О мышлении ребенка можно говорить с того времени, когда он начинает отражать некоторые простейшие связи между предметами и явлениями и правильно действовать в соответствии с ними. Это элементарное мышление ребенка, непосредственно связанное с манипулированием предметами, действиями с вами, Й. М. Сеченов назвал стадией предметного мышления.

Когда ребенок начинает говорить; овладевает речью, он постепенно переходит на более высокую ступень отражения действительности — на ступень речевого мышления. ,

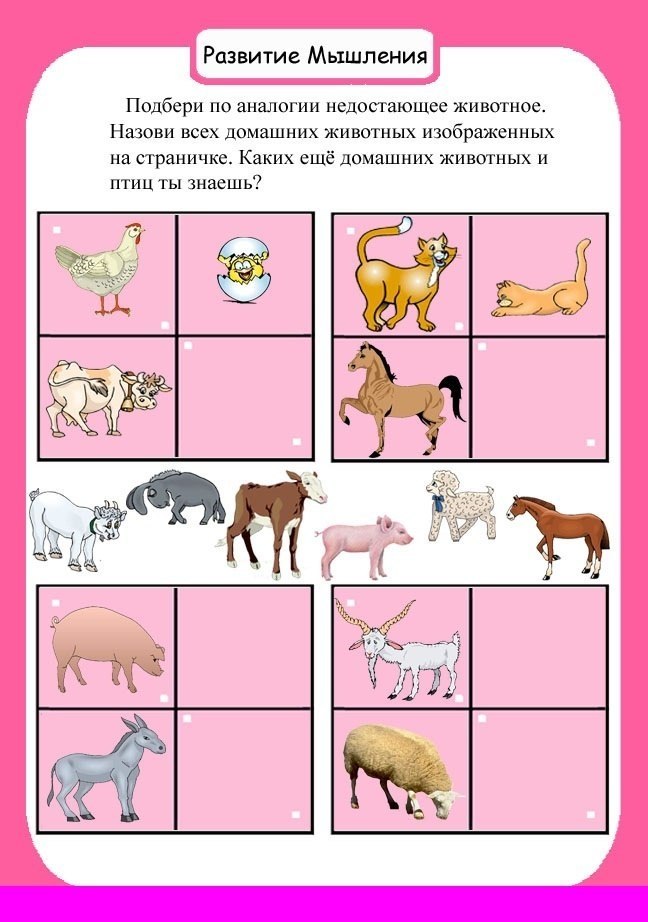

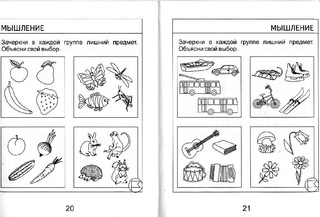

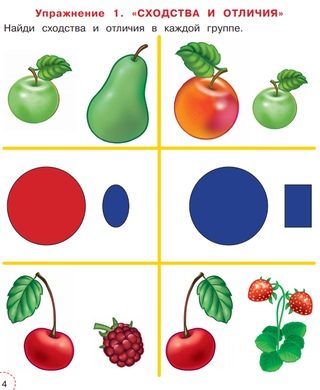

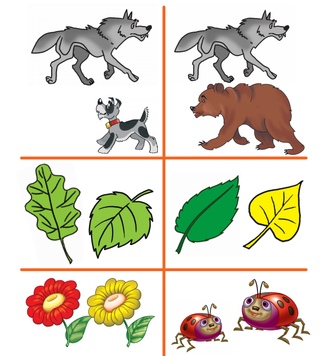

Мышление ребенка дошкольного возраста наглядно образное, предмет его мысли — предметы и явления, которые он воспринимает или представляет. Навыки анализа у него элементарны, в содержание обобщений и понятий входят лишь внешние и часто несущественные признаки («бабочка — птица, потому что летает», а «курица — не птица — летать не может»).

С началом обучения в школе у ребенка, не только расширяется круг представлений и понятий, но и сами понятия н представления становятся более полными и точными. Д Форма обобщающей деятельности школьников на разных сту-Шнях обучения, не остается постоянной: вначале она строится рбычно на внешней аналогии, затем основывается на классификации признаков, относящихся к внешним свойствам и качестг вам предметов, и, наконец, учащиеся переходят к систематизации существенных признаков.

, Младшие школьники при условии понятий часто смешивают в’ процессе обобщения признаки: существенные и несущественные. Кто приводит к двоякого рода ошибкам: или к неоправданному сужению объема понятий, или к неоправданному расширению их объема. Примерами сужений объема понятия являются факты, когда младшие школьники не относят к растениям грибы потому, что «у них нет листьев», насекомых — к животным потому, что «они маленькие». Примеры расширения объема понятия — такие обобщения школьников, когда они к одной группе относят надоуых в птиц потону, что «они летают», кита и дельфина — •^ рыбам потому, что «живут в морях и плавают» и т.

ще донимает объяснения учителя, когда эти объяснения идут «щ причины к следствию, а не наоборот, от следствия к причине. Когда учитель демонстрирует перед учениками металлический щарик, который не проходит после нагревания в кольцо, то тут данная причина (нагревание) наглядно предшествует определенному следствию (расширению объема шарика). Если же ученик кием дело со следствием и ему необходимо высказать предположение о причинах (например: растение засохло. Почему?), то’ он затрудняется привести все возможные объяснения, хотя соответствующие положения ему известны.

ще донимает объяснения учителя, когда эти объяснения идут «щ причины к следствию, а не наоборот, от следствия к причине. Когда учитель демонстрирует перед учениками металлический щарик, который не проходит после нагревания в кольцо, то тут данная причина (нагревание) наглядно предшествует определенному следствию (расширению объема шарика). Если же ученик кием дело со следствием и ему необходимо высказать предположение о причинах (например: растение засохло. Почему?), то’ он затрудняется привести все возможные объяснения, хотя соответствующие положения ему известны. В процессе обучения в школе совершенствуется и способность школьников формулировать суждения и производить умозаключения. Суждения школьника развиваются от простых форм к сложным постепенно, по мере овладения званиями и более сложными грамматическими формами речи. Первоклассник в боль щввгётве случаев судит о. том или инок факте односторонне, опираясь на единичный внешний признак или свой ограниченный опыт. Его суждения, как правило, выражаются в категорической утвердительной форме или столь ЖФ категорической отрицатльной форме.

Высказывать предположения, выражать и тем более оценивать вероятность, возможность наличия того или иного признака, той или иной причины явления ребенок еще не может.

Высказывать предположения, выражать и тем более оценивать вероятность, возможность наличия того или иного признака, той или иной причины явления ребенок еще не может. Лишь в более старшем возрасте под влиянием обучения уче ник начинает отмечать вероятность или возможность наличия пли отсутствия какого-либо признака, той или иной причины явления, что связано с пониманием того, что предметы й явле ния обладают, различными свойствами, что факты, события и действия могут быть следствием не одной, а нескольких причин.

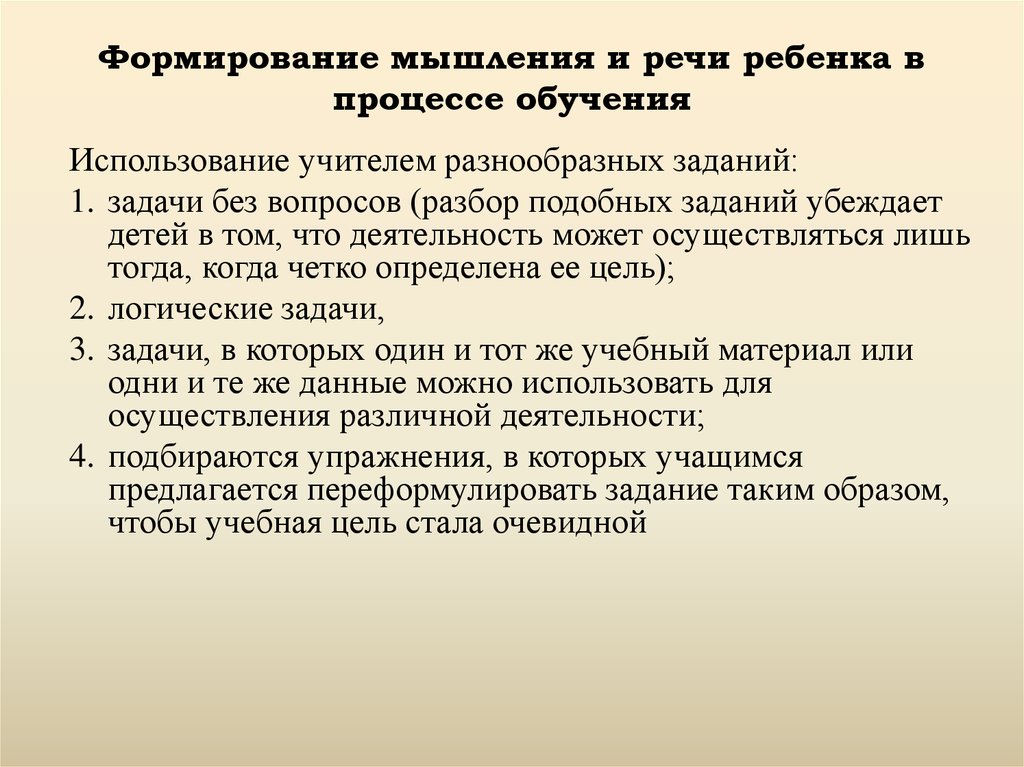

Умение рассуждать, обосновывать и доказывать то или иное положение более или менее уверенно и правильно тоже приходит постепенно и в результате специальной организации учебной деятельности, когда учитель ставит учащихся в такие условия, когда они должны самостоятельно сделать, те ИЛИ иные выводы и заключения. .

Развитие способности к умозаключениям в младшем школь ном возрасте проходит ряд этапов. На первом этапе умозаклкгт ченйя строятся на наглядных предпосылках, данных непосредственно в наблюдении.

На втором этапе уже возможны умозаключения на основе абстрактных предпосылок. Однако они имеют место обычно лишь тогда, когда учащиеся опираются на наглядные схемы и знакомые примеры. На третьем этапе учащиеся могут выводить общие законы и правила из частных случаев и Например, третьеклассники могут самостоятельно обобщить отдельные сходные явления и сделать вывод о том, что все телаот нагревания расширяются. Каждый отдельный случай расширения тела (металлического шарика, воды в сосуде и т. п.) они объясняют правильно и формулируют общее правило.

На втором этапе уже возможны умозаключения на основе абстрактных предпосылок. Однако они имеют место обычно лишь тогда, когда учащиеся опираются на наглядные схемы и знакомые примеры. На третьем этапе учащиеся могут выводить общие законы и правила из частных случаев и Например, третьеклассники могут самостоятельно обобщить отдельные сходные явления и сделать вывод о том, что все телаот нагревания расширяются. Каждый отдельный случай расширения тела (металлического шарика, воды в сосуде и т. п.) они объясняют правильно и формулируют общее правило. Развитие мышления, совершенствование умственных операций, способности рассуждать, прямым образом зависят от методов обучения. Формировать у школьников способность к активному и самостоятельному мышлению — важнейшая задача учителя.

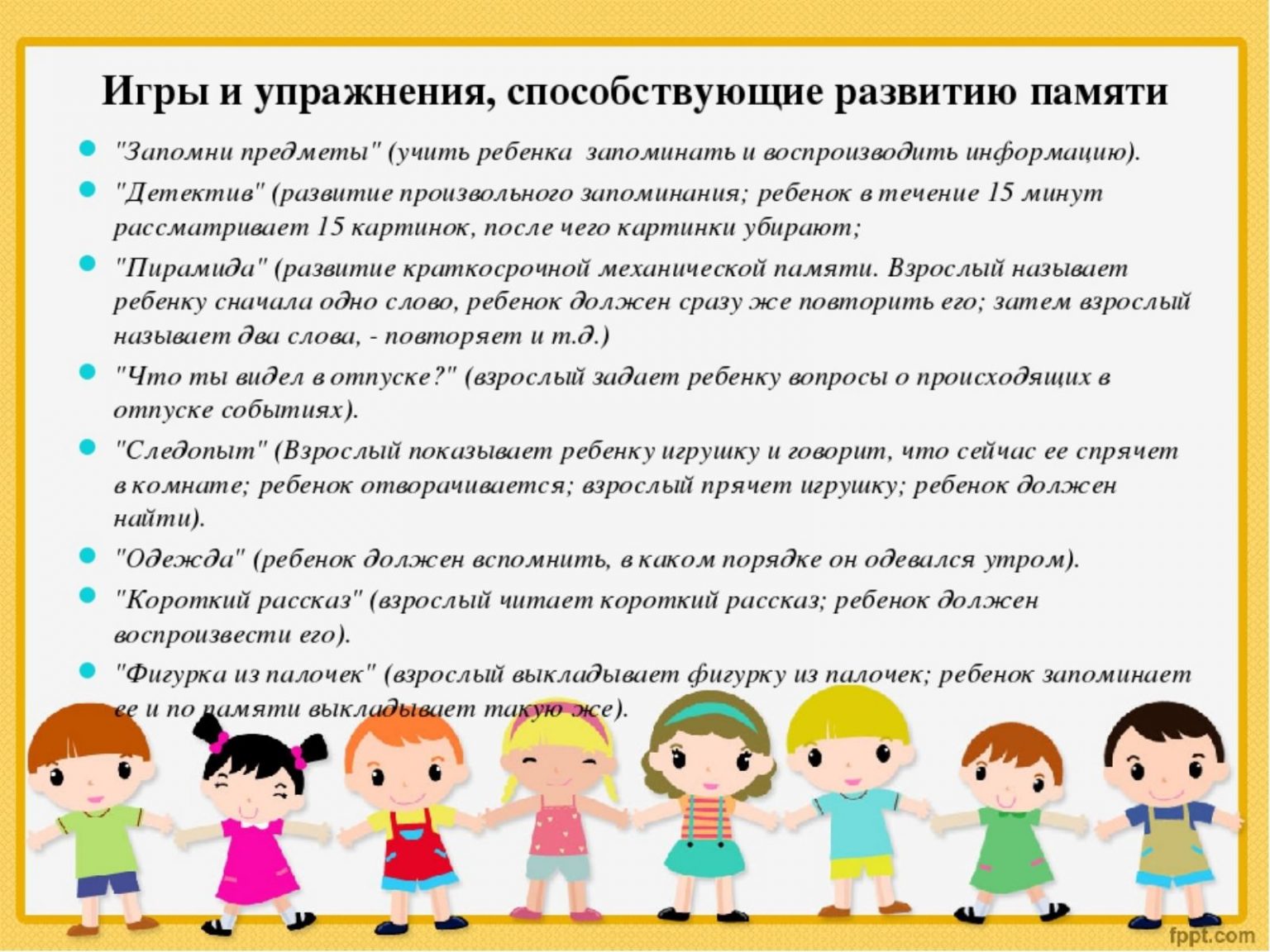

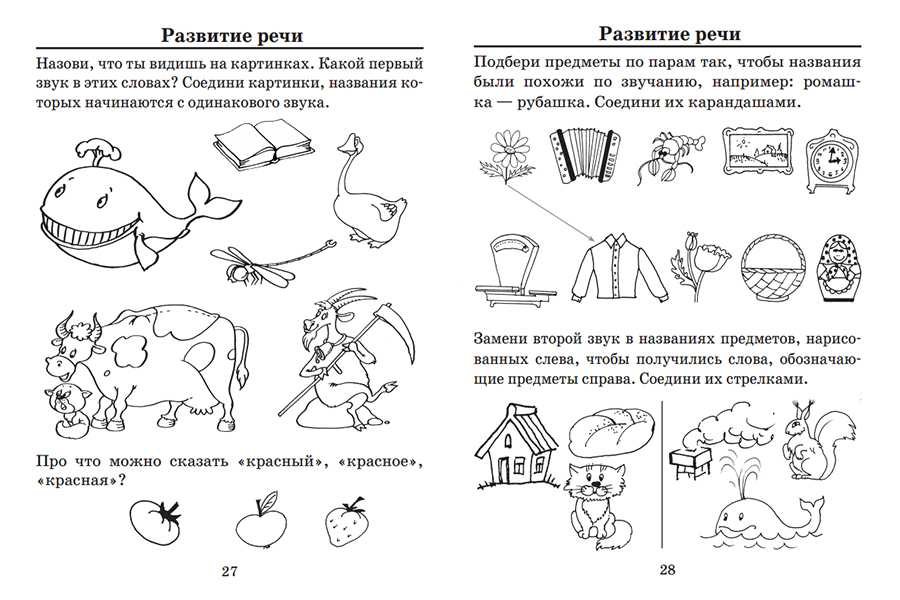

В неразрывной связи с развитием мышления происходит и развитие речи детей. Речь ребенка складывается под решающим влиянием речевого общения со взрослыми, слушания их речи. На первом году жизни ребенка создаются анатомо-физиологические и психологические предпосылки овладения речью. Этот этап развития речи подготовительный, до речевой. Ребенок второго года жизни начинает практически овладевать речью, но его речь носит а грамматический характер: в ней нет склонений, спряжений, предлогов, союзов, хотя ребенок уже строит предложения. Грамматически правильная устная речь начинает формироваться на третьем году жизни ребенка, а к семи годам ребенок достаточно хорошо владеет устной разговорной речью, чтобы начинать систематическое обучение в школе.

Обучение в школе предъявляет к речи ребенка все новые и новые требования, связанные с изучением учебных предметов, с необходимостью понимать все усложняющуюся речь учителя, развернуто и содержательно отвечать урок. У детей школьного возраста речь является и средством общения, и средством усвоения системы знаний.

Естественно, что без изучения самого языка, без овладения чтением и письмом речь ребенка не может выполнять функцию систематического и всестороннего познания действительности. В процессе изучения языка совершенствуются И развиваются все виды речи школьника.

Естественно, что без изучения самого языка, без овладения чтением и письмом речь ребенка не может выполнять функцию систематического и всестороннего познания действительности. В процессе изучения языка совершенствуются И развиваются все виды речи школьника. Овладение чтением проходит несколько этапов. Сначала школьник знакомится с названиями букв и соответствующими им речевыми звуками. Первоначально синтезирование букв в слоги и слогов в слова протекает с определенными затруднениями: во-первых, школьник еще не научился хорошо различать графическое начертание букв, поэтому узнает их медленно и с ошибками; во-вторых, школьник затрудняется в соотнесении, связывании букв с соответствующими им звуками. В дальнейшем ребенок синтезирует элементы слова без особых затруднений, но Ошибки наблюдаются и на этой стадии, так как школьники торопятся прочитать ‘ слово до того, как различат его составные элементы, т.

е. читают по догадке. Наиболее часто эта ошибки имеют место тогда, когда читаемое слово по внешней форме напоминает другое знакомое слово. Наконец, процесс чтения у школьников начинает опираться на быстрое различение и соединение элементов слова. Это этап беглого и правильного чтения. Скорость чтения от класса к классу заметно нарастает. Например, учащийся IV класса читает вслух приблизительно в три раза быстрее, чем первоклассник, закончивший изучение букваря.

е. читают по догадке. Наиболее часто эта ошибки имеют место тогда, когда читаемое слово по внешней форме напоминает другое знакомое слово. Наконец, процесс чтения у школьников начинает опираться на быстрое различение и соединение элементов слова. Это этап беглого и правильного чтения. Скорость чтения от класса к классу заметно нарастает. Например, учащийся IV класса читает вслух приблизительно в три раза быстрее, чем первоклассник, закончивший изучение букваря. Осмысленное чтение опирается на развитие мыслительных процессов, обеспечивающих понимание основных и существенных мыслей текста. Плохое понимание младшими школьниками того или иного текста зависит от бедности детского словаря, неумения находить основную мысль в прочитанном, неумения связывать отдельные части произведения в общий контекст. Для преодоления этих недостатков нужна специальная работа учителя. Надо развивать и обогащать словарь детей, учить школьников находить основную мысль рассказа или отрывка текста и значение

Для этого детей, учат составлять план прочитанного рассказа, подыскивать наиболее точные заглавия для абзацев, частей плана и т. п. Понять содержание очень помогает выразительное чтение текста учителем, а затеи и самими учащимися.

Для этого детей, учат составлять план прочитанного рассказа, подыскивать наиболее точные заглавия для абзацев, частей плана и т. п. Понять содержание очень помогает выразительное чтение текста учителем, а затеи и самими учащимися. Почти одновременно с овладением навыками чтения происходит и овладение навыками письма. Трудности при овладении техникой письма обусловлены тем, что мелкая мускулатура руки ребенка развита еще недостаточно: рука быстро утомляется, ребенок жалуется, что он устал писать. В связи с этим почерк длительное время остается крупным и угловатым, форма букв не всегда правильная, расстояния между буквами и словами произвольны. Для предупреждения этих недостатков не следует заставлять ребенка писать длительное время, якобы для улучшения почерка. Полезно упражнять мелкую мускулатуру кисти руки первоклассника, давая ему задания по лепке, рисованию, шитью и т. п. Необходимо практиковать списывание с образца, причем дети должны постоянно зрительно контролировать каждую написанную букву.

Правила произношения ребенок усваивает до обучения письму. Поэтому он стремится писать слово так, как его произносит. Но известно, что слова пишутся не всегда так, как произносятся и слышатся. Для успешного усвоения детьми правил орфографии необходимо добиваться, чтобы ребенок членораздельно по слогам проговаривал про себя слова, которые он пишет, особенно те слова, которые постоянно пишет неправильно.

Орфографически грамотное письмо зависит от самоконтроля, т. е. умения школьника проверять правильность написанного. Развитие и воспитание орфографического самоконтроля у школьников зависит от некоторых свойств их нервной системы и черт характера. Обычно плохо контролируют себя при письме и пишут неграмотно школьники несдержанные, торопливые, импульсивные, а также учащиеся, безответственно относящиеся к учению, неспособные критически оценить свою учебную деятельность.

Учитель постоянно должен стремиться к совершенствованию устной и письменной речи учащихся. Если у ученика плохо с устной речью, его надо побуждать чаще выступать, тактично исправляя несовершенства его речи, пусть он пробует объяснять уроки товарищу. Если плохо с письменной речью, следует учить школьника активно и сознательно работать над выражением мыслей в наиболее ясной и отчетливой форме. Для этого пусть он настойчиво подыскивает нужные слова, выбирает такой по рядок слов, который обеспечивает наилучшее и точное построение предложения. Надо побуждать школьника переделывать сочинение несколько раз, не удовлетворяться первой пришедшей в голову фразой, постоянно задавая себе вопрос: а нельзя ли написать лучше, грамотнее, убедительнее?

Вопросы для повторения

1. Дайте общую характеристику мышления.

2. Дайте характеристику речи и ее функций.

3. Как связаны между собой речь и мышление?

4. Расскажите об операциях мышления.

5. Что такое понятие, суждение и умозаключение?

7. Охарактеризуйте индивидуальные различия в мыслительной деятельности.

Охарактеризуйте индивидуальные различия в мыслительной деятельности.

9. Сравните особенности диалогической и монологической речи.

10. Каковы особенности понятий, суждений и умозаключений в детском возрасте?*

11. Охарактеризуйте основное направление развития устной и письменной речи в детском, и младшем школьном возрасте.

Практические задания

1. Выясните, какие недостатки встречаются чаще всего в почерке первоклассников. —

2. Понаблюдайте, какие ошибки обычно допускают первоклассники процессе чтения.

3. Обратите внимание на то, к каким приемам прибегает учитель на уроках для развития у учащихся активного, самостоятельного мышления.

Опыты

1. Проанализируйте Процесс решения учащимися одной из следующих математических .задач: 1) Во дворе бегают куры и кролики. У них вместе 45 голов и 94 ноги. Сколько кур и кроликов? 2) Дочери 8 лет, матери 36 лет. Через сколько лет мать будет втрое старше дочери? 3) Банка с медом .весит 500 г.. Такая же банка с керосином — 350 г. Сколько весит пустая „.Дм1К«, если керосин легче меда в 2 раза? 4) Рыба весит 8 кг. плюс поломи* м. веса. Сколько весит рыба? 5) Сколько раз цифра 9 встречается числах от 1 до 100?

Сколько кур и кроликов? 2) Дочери 8 лет, матери 36 лет. Через сколько лет мать будет втрое старше дочери? 3) Банка с медом .весит 500 г.. Такая же банка с керосином — 350 г. Сколько весит пустая „.Дм1К«, если керосин легче меда в 2 раза? 4) Рыба весит 8 кг. плюс поломи* м. веса. Сколько весит рыба? 5) Сколько раз цифра 9 встречается числах от 1 до 100?

Задачи рассчитаны на учеников III —IV классов. Если учащиеся младше или старше этого возраста, следует подобрать другие задачи. Решать их надо способом рассуждения. Эксперимент проводят индивидуально. Ученик решает задачу, которую предъявляют ему на карточке, рассуждая вслух (это необходимое условие) и производя на бумаге все операции, вычисления, рисуя схемы и т. д. Экспериментатор наблюдает за попытками решения, фиксирует у себя в тетради все наиболее интересные моменты,- эмоциональные реакции, высказывания ученика, отмечает наличие, затруднений, ложные ходы мысли, попытки опереться на наглядные образы. Особо отмечает те моменты, когда он сам приходит на помощь ученику (намек, подсказка, указание и т. д.). Процесс решения задачи хронометрируют, т. е. отмечают время, потраченное на тот или иной этап решения, а также общее время решения. По окончании опыта экспериментатор анализирует; процесс решения (сопоставляя записи ученика и свои, пометки) и записывает его в виде своеобразного протокола, отмечая затруднения, которые испытывал ученик, помощь, которую ему оказывал экспериментатор. Важно обратить внимание на то, как ученик анализировал условия задачи, как опирался на наглядные образы, в чем проявлялась гибкость его мышления, как он осуществлял самопроверку.

д.). Процесс решения задачи хронометрируют, т. е. отмечают время, потраченное на тот или иной этап решения, а также общее время решения. По окончании опыта экспериментатор анализирует; процесс решения (сопоставляя записи ученика и свои, пометки) и записывает его в виде своеобразного протокола, отмечая затруднения, которые испытывал ученик, помощь, которую ему оказывал экспериментатор. Важно обратить внимание на то, как ученик анализировал условия задачи, как опирался на наглядные образы, в чем проявлялась гибкость его мышления, как он осуществлял самопроверку.

2. Проведите небольшое исследование и выясните, как понимают условное, переносное значение басен и пословиц школьники разных классов. Басни И- А. Крылова или С. В. Михалкова подберите сами соответственно возрасту учеников. Пословицы можно взять следующие: «Что посеешь, то и пожнешь», «Тише едешь — дальше будешь», «Один в поле не воин», «Утро вечера мудренее», «Лес рубят—щепки летят», «У семи нянек дитя без глаза».

Крутецкий В. А. Психология: Учебник для учащихся пед. училищ.— М.: Просвещение, 1980.—352 с, ил.

А. Психология: Учебник для учащихся пед. училищ.— М.: Просвещение, 1980.—352 с, ил.

Главная страница =>библиотека=>оглавление

доинтеллектуальное и доречевое развитие: VIKENT.RU

«Нас интересовало отношение между мышлением и речью в филогенетическом развитии той и другой функции. Для выяснения этого мы прибегли к анализу экспериментальных исследований и наблюдений над языком и интеллектом человекоподобных обезьян.

Мы можем кратко формулировать основные выводы:

1. Мышление и речь имеют различные генетические корни.

2. Развитие мышления и речи идёт по различным линиям и независимо друг от друга.

3. Отношение между мышлением и речью не является сколько-нибудь постоянной величиной на всем протяжении филогенетического развития.

4. Антропоиды обнаруживают человекоподобный интеллект в одних отношениях (зачатки употребления орудий) и человекоподобную речь — совершенно в других (фонетика речи, эмоциональная и зачатки социальной функции речи).

5. Антропоиды не обнаруживают характерного для человека отношения — тесной связи между мышлением и речью. Одно и другое не является сколько-нибудь непосредственно связанным у шимпанзе.

6. В филогенезе мышления и речи мы можем с несомненностью констатировать доречевую фазу в развитии интеллекта и доинтеллектуальную фазу в развитии речи.

В онтогенезе отношение обеих линий развития — мышления и речи — гораздо более смутно и спутано. Однако и здесь, совершенно оставляя в стороне всякий вопрос о параллельности онто- и филогенеза или об ином, более сложном отношении между ними, мы можем установить и различные генетические корни и различные линии в развитии мышления и речи. […]

Как известно, животное может усвоить отдельные слова человеческой речи и применять их в соответствующих ситуациях. Ребёнок до наступления этого периода также усваивает отдельные слова, которые являются для него условными стимулами или заместителями отдельных предметов, людей, действий, состояний, желаний. Однако в этой стадии ребенок знает столько слов, сколько ему дано окружающими его людьми.

Однако в этой стадии ребенок знает столько слов, сколько ему дано окружающими его людьми.

Сейчас положение становится принципиально совершенно иным. Ребёнок сам нуждается в слове и активно стремится овладеть знаком, принадлежащим предмету, знаком, который служит для называния и сообщения. Если первая стадия в развитии детской речи, как справедливо показал Мейман, является по своему психологическому значению аффективно-волевой, то, начиная с этого момента, речь вступает в интеллектуальную фазу своего развития. Ребёнок как бы открывает символическую функцию речи. Здесь нам важно отметить один принципиально важный момент: только на известной, относительно высокой стадии развития мышления и речи становится возможным «величайшее открытие в жизни ребенка».

Для того чтобы «открыть» речь, надо мыслить.

Мы можем кратко формулировать наши выводы:

1. В онтогенетическом развитии мышления и речи мы также находим различные корни того и другого процесса.

2. В развитии речи ребёнка мы с несомненностью можем констатировать «доинтеллектуальную стадию», так же как и в развитии мышления — «доречевую стадию».

В развитии речи ребёнка мы с несомненностью можем констатировать «доинтеллектуальную стадию», так же как и в развитии мышления — «доречевую стадию».

3. До известного момента то и другое развитие идёт по различным линиям независимо одно от другого.

4. В известном пункте обе линии пересекаются, после чего мышление становится речевым, а речь становится интеллектуальной.

Мы подходим к формулировке основного положения всей нашей статьи, положения, имеющего в высшей степени важное методологическое значение для всей постановки проблемы. Этот вывод вытекает из сопоставления развития речевого мышления с развитием речи и интеллекта, как оно шло в животном мире и в самом раннем детстве по особым, раздельным линиям. Сопоставление это показывает, что одно развитие является не просто прямым продолжением другого, но что изменился и самый тип развития.

Речевое мышление представляет собой не природную натуральную форму поведения, а форму общественно-историческую и потому отличающуюся в основном целым рядом специфических свойств и закономерностей, которые не могут быть открыты в натуральных формах мышления и речи».

Выготский Л.С., Мышление и речь, в Сб.: Психология мышления / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и др., М., «Аст»; «Астрель», 2008 г., с. 495 и 497.

Ключевой фонд для успеха в изучении языка и грамотности

Знаете ли вы, что в школьных программах по всему миру все больше внимания уделяется навыкам критического мышления? Эксперты по развитию детей младшего возраста согласны с тем, что базовых навыков чтения, письма и математики уже недостаточно — детям также необходимо научиться критически мыслить, если они хотят добиться успеха в сегодняшнем сложном мире.

Что такое критическое мышление?

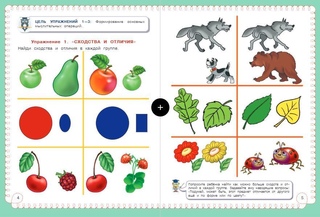

Критическое мышление возникает, когда дети используют свои имеющиеся знания и опыт, а также свои навыки решения проблем, чтобы делать такие вещи, как:

- Сравнение и противопоставление

- Объясните, почему что-то происходит

- Оценка идей и формирование мнений

- Понимать точки зрения других

- Предсказать, что произойдет в будущем

- Думайте о творческих решениях

Почему так важно критическое мышление?

Критическое мышление является фундаментальным навыком как для языкового успеха, так и для грамотности.

- Язык − Язык и критическое мышление растут вместе и способствуют развитию друг друга. По мере того, как дети начинают мыслить критически, их языковые навыки расширяются, потому что их поощряют развивать и использовать более сложный язык с такими словами, как «потому что», фразами с «если» и «тогда» и различными глагольными временами. И наоборот, по мере развития речи детей растет и их способность к критическому мышлению.

- Грамотность − Чтобы по-настоящему понять смысл книги, дети должны уметь не только распознавать и произносить буквы и слова. Они также должны «читать между строк», чтобы понять то, о чем на самом деле не говорится в книге. Для этого они должны использовать навыки критического мышления, такие как решение проблем, прогнозирование и объяснение. Поощрение такого мышления в раннем возрасте подготавливает ребенка к пониманию книг, которые он будет читать самостоятельно позже.

Когда и как развивается критическое мышление?

Исследования показывают, что дети начинают критически мыслить в очень раннем возрасте. Эти навыки развиваются во время естественных разговоров детей с важными взрослыми в их жизни.

Эти навыки развиваются во время естественных разговоров детей с важными взрослыми в их жизни.

Как только дети начинают говорить предложениями, они готовы к тому, чтобы вы — родитель, опекун или воспитатель — развивали у них навыки критического мышления, которые подготовят их к успеху в школе. Читаете ли вы книгу или прогуливаетесь по парку, любое время — хорошее время для развития критического мышления.

Советы по формированию критического мышления — все дело в элементах «П» и «П»!

С помощью стрелок прокручивайте буквы E и P и получайте забавные советы из календаря на 2016 год для продвижения каждой из них!

Объясните

Поговорите с детьми о том, почему что-то происходит, и предложите им использовать имеющиеся знания и навыки рассуждения, чтобы придумать объяснения, а также причины для своих выводов.Совет для родителей Совет для преподавателей Притворяясь с мягкими игрушками, присоединитесь к своему животному и попросите его задать другому вопрос, который может иметь множество забавных объяснений.  Например, «Почему твой мех фиолетовый?» или «Почему у тебя такие большие зубы?»

Например, «Почему твой мех фиолетовый?» или «Почему у тебя такие большие зубы?»Предложите детям представить, что они собираются в путешествие по пустыне, и скажите им, что у них есть только один чемодан, который они могут взять с собой. Попросите каждого ребенка назвать предмет, который они положили бы в чемодан, и объяснить, почему, по их мнению, это будет важно в пустыне. Оценить

Поощряйте детей высказывать свое мнение о своих предпочтениях и относительных достоинствах различных объектов, событий и переживаний.Совет для родителей Совет для преподавателей Используя пластиковые продукты, представьте, что вы судья на кулинарном конкурсе. Начните с предложения собственного мнения с объяснением. Например: «Мне не нравятся эти макароны, потому что они слишком соленые» или «Мне нравится этот суп, потому что в нем много моркови, а они мои любимые».  Поощряйте вашего ребенка высказывать свое собственное мнение, а также аргументы в его пользу.

Поощряйте вашего ребенка высказывать свое собственное мнение, а также аргументы в его пользу.Покажите детям раздел газеты «Спорт» и укажите, какие виды спорта там упоминаются. Спросите детей, каким видом спорта, по их мнению, заниматься труднее всего, и попросите их объяснить свои рассуждения. Предсказывать

Делать комментарии и задавать вопросы, побуждающие детей делать правдоподобные прогнозы о том, что произойдет дальше.Совет для родителей Совет для преподавателей Когда вы закончите читать книгу, предложите ребенку подумать о том, что может произойти дальше, если история продолжится. Например: «Как вы думаете, что произойдет завтра ночью, когда Мортимеру пора снова ложиться спать?» Попросите ребенка объяснить, почему он так думает.

Представляя новую книгу, поговорите о названии и иллюстрациях на обложке и спросите детей, что, по их мнению, может произойти в рассказе. Обязательно включите дополнительный вопрос, например: «Что заставляет вас так думать?» Project

Поощряйте детей проецировать или представлять себя в мыслях других людей, задавая такие вопросы, как «Как вы думаете, что он чувствует?», «Как вы думаете, о чем она сейчас думает?» или «Как вы думаете, почему он хочет это сделать?»Совет для родителей Совет для преподавателей Во время притворных действий возьмите на себя роль и сделайте комментарии, которые покажут вашему ребенку, что вы думаете о том, что чувствует ваш воображаемый персонаж. Например: «Я всего лишь плюшевый мишка в этом большом универмаге один.  Мне очень страшно».

Мне очень страшно».Предложите детям сыграть воображаемые роли и подумать о том, что чувствует их воображаемый персонаж и что он может делать. Например: «О нет, Медвежонок, у тебя сломался стул! Что ты при этом чувствуешь?» Решение проблем

Воспользуйтесь ежедневными возможностями, чтобы поощрять детей решать проблемы. Помогите детям описать проблему и опирайтесь на свои знания и опыт, пока они думают об альтернативных решениях и выбирают наилучший вариант.Совет для родителей Совет для преподавателей Обращайте внимание ребенка на возникающие проблемы и давайте ему возможность подумать о решениях. Например: «О-о. Твоя сумка для ланча пропала. Что еще мы можем использовать, чтобы нести твой ланч?» На прогулке укажите на проблему и предложите детям придумать решение.  Например: «Здесь много мусора на траве. Как вы думаете, что можно сделать, чтобы люди перестали мусорить здесь?»

Например: «Здесь много мусора на траве. Как вы думаете, что можно сделать, чтобы люди перестали мусорить здесь?»

Полезные статьи о критическом мышлении

Больше, чем азбука: развитие навыков критического мышления, необходимых вашему ребенку для успешного обучения грамоте

Получите больше забавных советов по формированию букв Е и П во время чтения книг.

Прочитать статью

Обучение детей мышлению: отвечая требованиям 21-го века

Узнайте больше о растущей роли воспитателей дошкольного образования и о том, что делают правительства по всему миру, чтобы усилить внимание к критическому мышлению.

Читать статью

Теории развития ребенка: Лев Выготский

Развитие ребенка

Дэвид Уильямс |

Лев Выготский был еще одним психологом, который считал, что дети познают свой мир через физическое взаимодействие. Социокультурная теория Выготского утверждает, что обучение — это по существу социальный процесс, в котором поддержка родителей, опекунов, сверстников и общества в целом и культуры играет решающую роль в развитии высших психологических функций.

Социокультурная теория Выготского утверждает, что обучение — это по существу социальный процесс, в котором поддержка родителей, опекунов, сверстников и общества в целом и культуры играет решающую роль в развитии высших психологических функций.

Лев Выготский (1896-1934)

Психолог-новатор с разнообразными интересами, Лев Выготский (1896-1934) интересовался тем, как культурные элементы, которые определенное общество считает важными, например, обычаи, убеждения, навыки и ценности – передаются новым поколениям. Его социокультурная теория заявляет, что социальное взаимодействие в семье и со знающими членами сообщества является основным средством, с помощью которого дети приобретают поведение и когнитивные процессы, соответствующие их собственному обществу. Таким образом, вмешательство взрослых или сверстников в этом контексте является неотъемлемой частью процесса развития.

Выготский утверждал, что первоначальное развитие было вызвано непосредственными социальными взаимодействиями ребенка, но по мере усвоения обучения произошел переход на индивидуальный уровень. Для Выготского дети были учениками, которые учились у более опытных и понимали их способности и потребности вместе с ними.

Для Выготского дети были учениками, которые учились у более опытных и понимали их способности и потребности вместе с ними.

Два конкретных открытия, извлеченных из работы Выготского, оказали важное влияние на уход за детьми:

Зона ближайшего развития Выготского

Выготский описал зону ближайшего развития как: «…расстояние между фактическим уровнем развития, определяемым самостоятельным решением задач, и уровнем потенциального развития, определяемым путем решения задач под руководством взрослых или в сотрудничестве с более способными сверстниками».

В соответствии с социокультурной теорией Выготского, это объясняет детей, которым при тестировании не хватает определенных навыков, но которые часто действуют более компетентно в присутствии кого-то, кто обладает необходимыми знаниями. Навыки, демонстрируемые в этом социальном контексте, а не в изолированной обстановке, попадают в зону ближайшего развития. Эта концепция лежит в основе понятия «строительных лесов», в которых более осведомленный другой оказывает поддержку, способствуя когнитивному развитию ребенка.

Например, «Почему твой мех фиолетовый?» или «Почему у тебя такие большие зубы?»

Например, «Почему твой мех фиолетовый?» или «Почему у тебя такие большие зубы?» Поощряйте вашего ребенка высказывать свое собственное мнение, а также аргументы в его пользу.

Поощряйте вашего ребенка высказывать свое собственное мнение, а также аргументы в его пользу.

Мне очень страшно».

Мне очень страшно». Например: «Здесь много мусора на траве. Как вы думаете, что можно сделать, чтобы люди перестали мусорить здесь?»

Например: «Здесь много мусора на траве. Как вы думаете, что можно сделать, чтобы люди перестали мусорить здесь?»