Дифференциально-диагностические критерии отграничения аутизма у детей и подростков (клинический очерк) //Психологическая газета

Возрастные особенности являются объективными причинами трудностей квалификации психических расстройств у детей и подростков, а нередко — и ошибок диагностики. В отличие от патологии взрослых, психические расстройства у детей почти никогда не представляют собой завершенного, целостного психопатологического синдрома, они рудиментарны, изменчивы, то исчезают, то появляются вновь, иногда ограничиваются одним-двумя очевидными симптомами. Несовершенный речевой контакт с ребенком (а иногда и отсутствие речевого контакта) и присущая и детям, и подросткам возрастная алекситимия (неспособность осознать и выразить свои эмоции) не всегда позволяют получить субъективные данные о переживаниях ребенка. Наконец, пожалуй, самой главной причиной трудностей выявления и правильной диагностики психических нарушений в детско-подростковом возрасте является их «маскированность», то есть скрытость, завуалированность соматическими, поведенческими или временными интеллектуальными расстройствами.

Постоянно, на протяжении 30 лет, консультируя детей от 2 до 18 лет на амбулаторном приеме, мы практически ежедневно сталкиваемся с ошибками диагностики и, соответственно, с ошибками лечения, психолого-педагогического социально-образовательного сопровождения. Самыми распространенными диагнозами у детей, обратившихся в последнее десятилетие за помощью, оказываются СДВГ (синдром дефицита внимания с двигательной расторможенностью) и РДА (ранний детский аутизм).

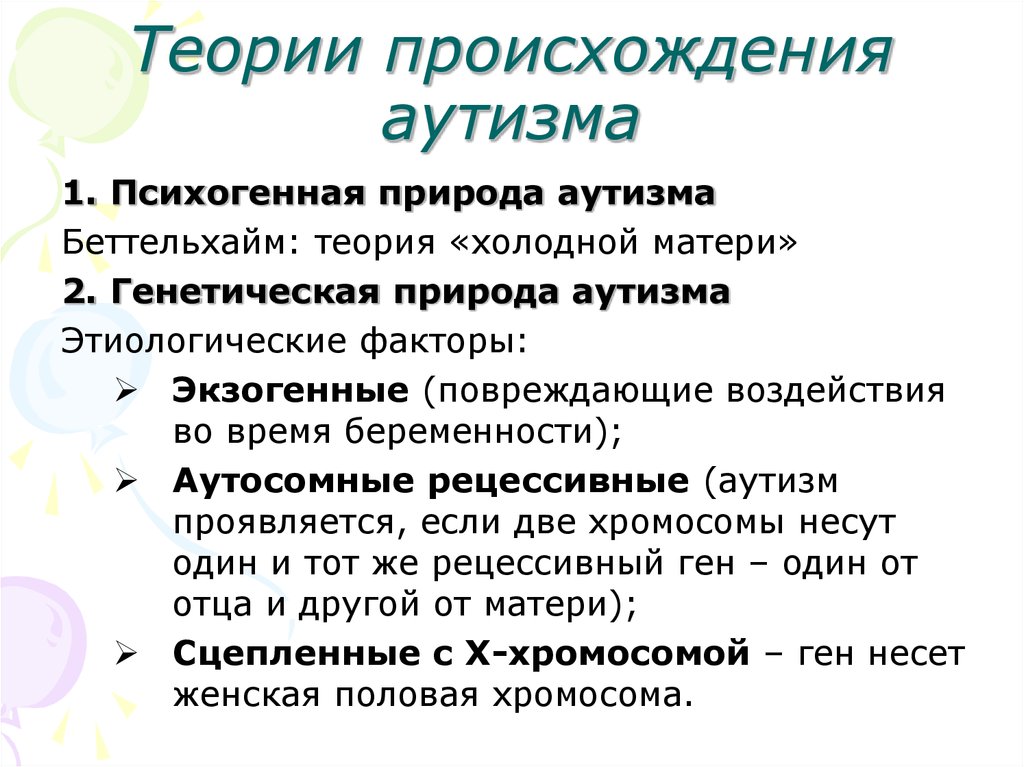

Проблема аутизма в детском возрасте привлекает внимание отечественных психиатров и психологов на протяжении многих десятилетий, начиная с середины прошлого столетия [5, 6, 10, 17 и др.]. После основополагающих работ L. Kanner [24] и H. Asperger [22] лавинообразно хлынули публикации о раннем детском аутизме [2, 4, 7 и др.]. При этом многочисленные исследования не ознаменовались существенным прогрессом в понимании проблемы аутизма [25].

В работах многих детских психиатров зазвучала явная неудовлетворенность расширительной диагностикой аутизма у детей, который «угрожал стать «большим котлом» детской психиатрии» [7]. Тем не менее, в настоящее время вновь, после длительного периода сдержанного отношения к этой проблеме, возник «аутистический бум», проявившийся огромным ростом статистических данных распространенности диагноза РДА по всему миру.

Такой рост диагностики детского аутизма пытаются объяснить разными причинами: повышением доступности детской психиатрической помощи, улучшением диагностики, изменением аутоиммунных процессов, возможно, связанным с массивной вакцинацией детей первых лет жизни, глобальными цивилизационными изменениями эпохи постмодерна [9, 12-14, 19, 20].

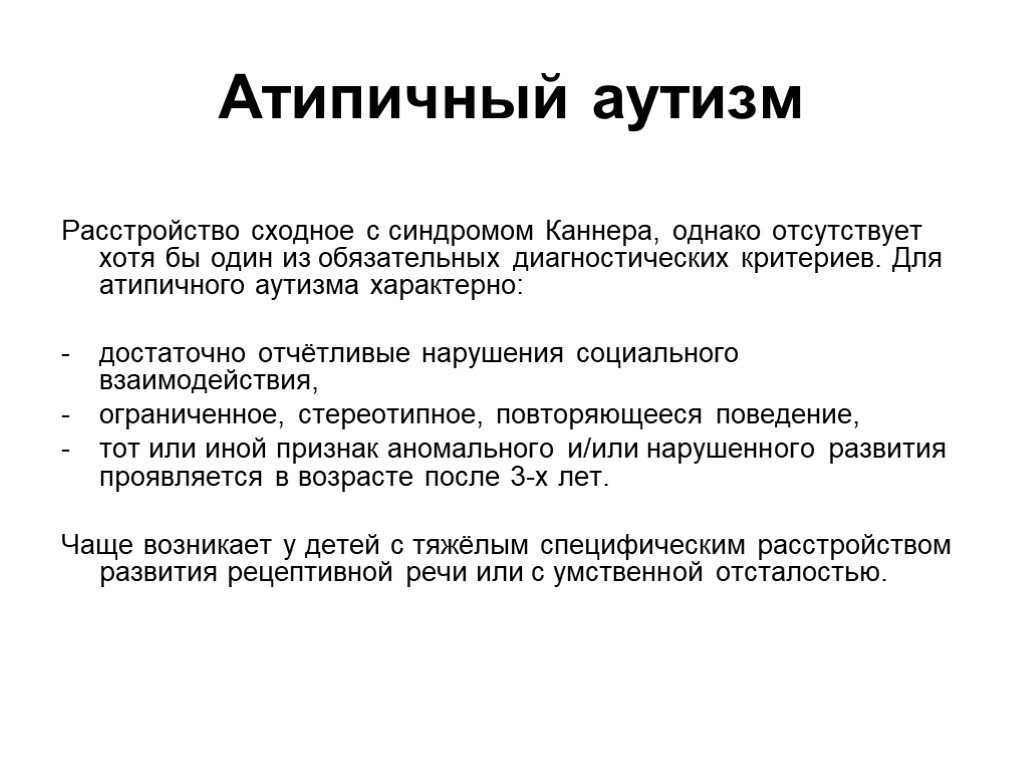

Все эти вопросы могут быть решены только путем сравнительных международных междисциплинарных исследований при выработке единых критериев диагностики. С нашей точки зрения, основную роль в росте числа детей с диагнозом РДА играет его гипердиагностика: диагноз РДА часто ошибочно устанавливают детям с задержками развития и аутистически подобным поведением при ранних резидуально-органических поражениях ЦНС, при затяжных невротических, циклотимных и циклотимоподобных депрессиях, возникших в младенческом и младшем дошкольном возрасте, и, конечно, при ранней манифестации шизофрении. Диагноз РДА в последнем случае является или «реабилитационным» (т.е. декларируется психиатром для облегчения адаптации ребенка), или ошибочным, или результатом небрежности врача, подверженного «диагностической моде». Этому способствует и некритичное обращение к МКБ-10, где кардинальными признаками детского аутизма (F84.0) называются нарушения социального взаимодействия и качественные нарушения общения, что по сути применимо и к так называемому «органическому аутизму», и к постпроцессуальным личностным расстройствам после перенесенного раннего детского эндогенного приступа, и к клиническим проявлениям риска заболеваний шизофренического спектра в виде шизотипического диатеза [1, 8] и другим состояниям. Еще большие понятийные и диагностические проблемы в вопрос об аутизме у детей внесло введение понятий «расстройств аутистического спектра», «процессуального аутизма», «атипичного аутизма» [11, 16, 18, 22], под которые подпадает практически вся не явно органическая и не явно невротическая психическая патология в детском возрасте, проявляющаяся в том числе нарушениями взаимодействия ребенка с окружающими.

Диагноз РДА в последнем случае является или «реабилитационным» (т.е. декларируется психиатром для облегчения адаптации ребенка), или ошибочным, или результатом небрежности врача, подверженного «диагностической моде». Этому способствует и некритичное обращение к МКБ-10, где кардинальными признаками детского аутизма (F84.0) называются нарушения социального взаимодействия и качественные нарушения общения, что по сути применимо и к так называемому «органическому аутизму», и к постпроцессуальным личностным расстройствам после перенесенного раннего детского эндогенного приступа, и к клиническим проявлениям риска заболеваний шизофренического спектра в виде шизотипического диатеза [1, 8] и другим состояниям. Еще большие понятийные и диагностические проблемы в вопрос об аутизме у детей внесло введение понятий «расстройств аутистического спектра», «процессуального аутизма», «атипичного аутизма» [11, 16, 18, 22], под которые подпадает практически вся не явно органическая и не явно невротическая психическая патология в детском возрасте, проявляющаяся в том числе нарушениями взаимодействия ребенка с окружающими.

J. Barahona Fernandes [цит. 12, с. 418].

J. Barahona Fernandes [цит. 12, с. 418].

Очевидно, в повседневной клинической практике происходит смешение и совмещение различных по сути понятий аутизма, а именно: аутизма как феномена, описанного E. Bleuler [3], в основе которого лежит интроверсия, по C. G. Jung [23]: аутизма как врожденного личностного расстройства с очерченным симптомокомплексом в рамках перверзного развития личности, по Каннеру и Аспергеру; аутизма как симптомокомплекса в рамках различных психопатологических процессов, имеющих самостоятельное нозологическое обозначение.

В частности, в последнее время очень часто приходится слышать в докладах и на защитах диссертаций и видеть на страницах научных книг упоминание об аутизме как о болезни. Если с этим согласиться, то сразу придется закрыть вопрос о разграничении двух нозологических единиц и объединить их в одну нозологию — шизофрению. Как нам представляется, чтобы избежать подобного, необходимо принять как непреложное утверждение, что невозможна диагностика проявлений аутизма ни как самостоятельной нозологии, ни как симптомокомплекса в рамках какой бы то ни было нозологической единицы без верифицированных проявлений интроверсии, по C.

В современных работах больше внимания уделяется аутизму Каннера, т.е. тяжелым формам РДА с грубым нарушением развития дисгармоничного или олигофреноподобного типа. При этом почти не встречается исследований более мягкой формы РДА — синдрома Аспергера. Впрочем, и L. Kanner [24], и H. Asperger [22] описывали весьма похожие клинические состояния, но сейчас считается общепринятым относить к синдрому Каннера более тяжелые, а к синдрому Аспергера — более мягкие формы аутизма без явной интеллектуальной недостаточности. Аутизм Аспергера принято идентифицировать с шизоидной психопатией (или «расстройством личности», по МКБ-10). Если аутизм Каннера следует дифференцировать с тяжелыми (прогредиентными) формами ранней детской шизофрении, то проявления аутизма Аспергера во многом клинически сходны с постпроцессуальным дефектом при легких (малопрогредиентных) формах рано начавшейся шизофрении.

Таким образом, с нашей точки зрения, которой мы и придерживаемся в дифференциальной диагностике, РДА — это врожденная особенность характера, пожизненное расстройство, для максимальной коррекции требующее многолетних усилий разнопрофильных специалистов.

Ранняя детская шизофрения — процессуальное заболевание, неминуемо приводящее к более или менее тяжелому нарушению развития и оставляющее более или менее выраженный резидуальный след на всей психической структуре личности. Правильное лечение больных шизофренией детей не только ослабляет симптоматику и создает условия для коррекционной помощи, но и снижает выраженность процессуального личностного дефекта.

Действительно, и при РДА, и при ранней детской шизофрении отмечаются одни и те же расстройства: наряду с выраженной интровертированностью наблюдаются аффективные расстройства, сверхценные увлечения, необычные влечения и страхи, патологические фантазии, а главное — кататонические и регрессивные расстройства. Дифференциальная диагностика практически невозможна, если четко не обозначить сущность каждого из этих патологических состояний.

Между тем, далеко не во всех случаях представляется возможным выявление раннего шизофренического приступа. Нарушение развития, нередко трактующееся как результат раннего резидуально-органического поражения ЦНС или соматического неблагополучия, в этих случаях отмечается по существу с рождения ребенка, т.е. в данном случае речь идет о врожденных формах шизофрении, описанных как и внутриутробные приступы-шубы во многих работах детских психиатров. Очевидно, что здесь дифференциальная диагностика чрезвычайно затруднена и должна быть основана преимущественно на особенностях динамики психопатологической симптоматики. Главным диагностическим критерием при невозможности выявить начало заболевания, является признак развития с углублением и сменой симптоматики, а также нарастанием изменений личности. При раннем детском аутизме, в отличие от ранней детской шизофрении, клиническая картина оказывается более однообразной и стабильной, ограничиваясь многие годы одними и теми же расстройствами и не усложняясь за счет присоединения симптомов другого регистра.

Главным диагностическим критерием при невозможности выявить начало заболевания, является признак развития с углублением и сменой симптоматики, а также нарастанием изменений личности. При раннем детском аутизме, в отличие от ранней детской шизофрении, клиническая картина оказывается более однообразной и стабильной, ограничиваясь многие годы одними и теми же расстройствами и не усложняясь за счет присоединения симптомов другого регистра.

Разграничение раннего детского аутизма и ранней детской шизофрении имеет не столько академический интерес, сколько играет принципиальную роль в отношении терапевтической позиции врача-психиатра. Если ранняя детская шизофрения — болезнь, то ее, как и всякую другую болезнь, надо лечить и лечить своевременно. Наш многолетний клинический опыт показывает, что правильное лечение больных шизофренией детей не только ослабляет симптоматику и создает условия для коррекционной помощи и улучшения адаптации больного ребенка, но и снижает выраженность процессуального личностного дефекта. Имея документальное подтверждение РДА, родители больного шизофренией, активно поддерживаемые специалистами немедицинского профиля, часто отказываются от лечения ребенка, блуждая в поисках других методов терапии (диет, ноотропов, биодобавок и т.п.). Наконец, они все же просят начать лечение, но иногда бывает уже поздно, когда период активного течения болезни окончен и проявляется только выраженный специфический личностный дефект.

Имея документальное подтверждение РДА, родители больного шизофренией, активно поддерживаемые специалистами немедицинского профиля, часто отказываются от лечения ребенка, блуждая в поисках других методов терапии (диет, ноотропов, биодобавок и т.п.). Наконец, они все же просят начать лечение, но иногда бывает уже поздно, когда период активного течения болезни окончен и проявляется только выраженный специфический личностный дефект.

Еще более болезненным является официальное установление диагноза умственной отсталости у ребенка, больного шизофренией. Кажется, какая разница, если у ребенка все равно олигофреноподобный дефект и он представляется необучаемым. Кроме того, что надо быть честным во всем, касающемся ребенка и его родителей, и лечить ребенка в соответствии с его расстройствами, встречается немало случаев, когда после окончания активного периода болезни (пролонгированного психоза) ребенок оказывается способным к обучению и серьезно морально страдает из-за того, что перед ним открыта только вспомогательная школа, и тем более если он признан необучаемым.

Следующим моментом, также имеющим прямое отношение к РДА и ранней детской шизофрении, является их ошибочная диагностика как задержки развития вследствие раннего резидуально-органического поражения. И шизофрения, и РДА могут возникнуть не только у детей с ранней резидуально-органической церебральной недостаточностью, но и у детей с хромосомными заболеваниями, и у детей с тяжелыми эндокринными заболеваниями, и у детей с ДЦП. Одно другому не мешает, но зато очень мешает адекватной диагностике. Ребенок имеет все признаки раннего органического поражения ЦНС, что подтверждается и неврологическим и параклиническими обследованиями, и наличием церебрастенического синдрома или энцефалопатии. Но грубо диспропорциональное развитие, вычурные стереотипии, нелепые страхи, архаичные симптомы, регресс поведения и навыков совсем не укладываются в клинику собственно органического поражения ЦНС. Между тем ребенок по назначению сначала невролога, а затем и психиатра получает лечение ноотропами, ангиопротекторами, витаминами, аминокислотами, мочегонными средствами. И это правильно, но при своевременной диагностике эндогенного заболевания или РДА на фоне очевидной резидуально-органической недостаточности в лечении ребенка невозможно обойтись без специфической психотропной терапии. Кроме того, многие препараты, которые назначаются для активизации развития (например, ноотропы со стимулирующим действием) приводят к усилению или возникновению кататонического возбуждения. Родители, полностью доверяющие врачу, мужественно соблюдают его рекомендации, и только ретроспективно удается выяснить, что обострение основного заболевания было спровоцировано именно такими ноотропами.

И это правильно, но при своевременной диагностике эндогенного заболевания или РДА на фоне очевидной резидуально-органической недостаточности в лечении ребенка невозможно обойтись без специфической психотропной терапии. Кроме того, многие препараты, которые назначаются для активизации развития (например, ноотропы со стимулирующим действием) приводят к усилению или возникновению кататонического возбуждения. Родители, полностью доверяющие врачу, мужественно соблюдают его рекомендации, и только ретроспективно удается выяснить, что обострение основного заболевания было спровоцировано именно такими ноотропами.

В последние годы, однако, все чаще и чаще отмечается и противоположная тенденция, когда задержки развития в связи с ранней резидуально-органической церебральной недостаточностью ошибочно расцениваются как РДА. Здесь видимость дефицита общения возникает в силу выраженной задержки интеллектуального развития, отсутствия или недоразвития речи, психоорганического синдрома с чрезмерной утомляемостью, истощаемостью, робостью и «бестолковостью».

Такие дети либо вялы, безынициативны, требуют стимуляции, либо, что бывает значительно чаще, двигательно расторможены, не способны к целенаправленной деятельности, не концентрируют внимания даже в простой игре и взаимодействии с другими детьми. В отличие от истинных аутистов, у таких детей сохранным остается эмоциональное ядро личности: они искренне любят родителей, ласковы, стремятся к тактильному контакту, сохраняют возможность сопереживания, порой тяжело переживают неудачные попытки общения со сверстниками. Они стремятся познакомиться и поиграть с другими детьми, но из-за непонимания условий игры, невозможности полноценного речевого контакта, хаотичной двигательной активности, недержания аффекта не принимаются ими или подвергаются откровенным издевательствам. Между тем, главным в дифференциальной диагностике остается все же отсутствие специфических продуктивных симптомов аутизма и, прежде всего, нелепых, вычурных кататонических расстройств.

Наконец, с проявлениями РДА внешне сходна клиническая картина ранних (наступающих в младенческом или младшем дошкольном возрасте) затяжных депрессивных состояний — невротических (обусловленных материнской депривацией, хронической психогенной травматизацией) или эндогенных (в основном в рамках циклотимоподобной шизофрении и, реже, циклотимии). В этих случаях отгороженность, «депрессивный аутизм», приостановка развития или ощутимый регресс поведения и навыков, отсутствие естественного возрастного усложнения игры или даже ее полное отсутствие нередко диагностируются как ранний детский аутизм. Не только отсутствие антидепрессивной терапии, но и активное стимулирующее лечение и избыточно интенсивная коррекционная работа с таким ребенком нередко ведут к углублению и затягиванию депрессивного состояния. В дифференциальной диагностике в этих случаях необходимо учитывать свойственный детской депрессии «пульсирующий» характер психических расстройств с чередованием «светлых» периодов с ухудшением состояния, выраженность эмоциональных проявлений, плаксивость, отдельные высказывания (конечно, при наличии речи) депрессивного содержания (идей заброшенности, ревности, неуверенности в материнской любви и, значительно реже, собственной неполноценности). Кроме того, важным для окончательной диагностики является обязательный выход из болезненного состояния с минимальным эмоциональным изъяном и постепенным восполнением той задержки развития, которая возникла во время депрессивного состояния.

В этих случаях отгороженность, «депрессивный аутизм», приостановка развития или ощутимый регресс поведения и навыков, отсутствие естественного возрастного усложнения игры или даже ее полное отсутствие нередко диагностируются как ранний детский аутизм. Не только отсутствие антидепрессивной терапии, но и активное стимулирующее лечение и избыточно интенсивная коррекционная работа с таким ребенком нередко ведут к углублению и затягиванию депрессивного состояния. В дифференциальной диагностике в этих случаях необходимо учитывать свойственный детской депрессии «пульсирующий» характер психических расстройств с чередованием «светлых» периодов с ухудшением состояния, выраженность эмоциональных проявлений, плаксивость, отдельные высказывания (конечно, при наличии речи) депрессивного содержания (идей заброшенности, ревности, неуверенности в материнской любви и, значительно реже, собственной неполноценности). Кроме того, важным для окончательной диагностики является обязательный выход из болезненного состояния с минимальным эмоциональным изъяном и постепенным восполнением той задержки развития, которая возникла во время депрессивного состояния.

- Ануфриев А.К. Козловская Г.В. Изучение шизотипического дизонтогенеза у детей раннего возраста группы высокого риска по эндогенным психозам // XI съезд невропатологов, психиатров и нейрохирургов Латвийской ССР. Т. 1. Рига. Т.1, 1985. С. 224-227.

- Башина В.М. О синдроме раннего детского аутизма Каннера // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1974. Вып. 10. С. 1538-1542.

- Блейлер Э. Аутистическое мышление / Пер. с нем. и предисловие д-ра Я.М. Когана. Одесса: Полиграф, 1927. 81 с.

- Вроно М.Ш. Шизофрения у детей и подростков (особенности клиники и течения). М.: Медицина, 1971. 128 с.

- Гиляровский В.А. Профилактика нервных и психических болезней детского возраста // Профилактика нервных и психических заболеваний. М., 1928. 197 с.

- Гуревич М.О. Психопатология детского возраста. М.: Госиздат, 1932. 231 с.

-

Каган В.Е.

Аутизм у детей. Л.: Медицина, 1981. 190 с.

Аутизм у детей. Л.: Медицина, 1981. 190 с. - Козловская Г.В. Психические нарушения у детей раннего возраста (клиника, эпидемиология и вопросы абилитации): Автореферат дис. … докт. мед. наук. М., 1995. 48 с.

- Козловская Г.В., Иванов М.В., Калинина М.А. и др. Актуальные проблемы психического здоровья детей раннего возраста // Мат-лы V Международного конгресса «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-психологического здоровья» / Под ред. А.А. Северного, Ю.С. Шевченко. Москва, 24-27 сентября 2013 г. М.: ООО ONEBOOK.RU, 2013. С. 3-4.

- Озерецкий Н.И. Психопатология детского возраста. Л.: Учпедгиз. Ленингр. отд-ние, 1938. 328 с.

- Расстройства аутистического спектра у детей. Научно-практическое руководство / Под ред. Н.В. Симашковой. М.: Авторская академия, 2013. 264 с.

- Руководство по психиатрии. В 2 томах. Т. 1 / Под ред. А.С. Тиганова. М.: Медицина, 1999. 712 с.

-

Самохвалов В.

П., Гильбурд О.А., Егоров В.И. Социобиология в психиатрии. М.: ИД Вида-М., 2011. 336 с.

П., Гильбурд О.А., Егоров В.И. Социобиология в психиатрии. М.: ИД Вида-М., 2011. 336 с. - Самохвалов В.П., Кузнецов В.Е. Психиатрия и искусство. М.: ИД Вида-М., 2015. 376 с.

- Самохвалов В.П. Психиатрия и постмодернизм: из прошлого в будущее // Неврологический вестник. 2016. Т. XLVIII, вып. 4. С. 63-66.

- Симашкова Н.В., Якупова Л.П., Башина В.М. Клинические и нейрофизиологические аспекты тяжелых форм аутизма у детей // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2006. Т. 106. №7. С. 12-19.

- Сухарева Г.Е. Шизоидные психопатии в детском возрасте // Вопросы педологии и детской психоневрологии. М., 1925. Вып. 2. С. 157-187.

- Тиганов А.С, Башина В.М. Современные подходы к пониманию аутизма в детстве // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2005. Т 105. С. 4-13.

-

Шевченко Ю.С, Горюнова А.В., Бугрий СВ. Эволюционный патоморфоз психического онтогенеза.

Часть I (Эссе) // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2018 (18), №4. С. 110-131.

Часть I (Эссе) // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2018 (18), №4. С. 110-131. - Шевченко Ю.С, Горюнова А.В., Бугрий СВ. Эволюционный патоморфоз психического онтогенеза. Часть II (Эссе) // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2019 (19). №1. С. 101-124.

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013. 992 p.

- Asperger H. Die “Autistischen Psychopathen” im Kindesalter // Archiv fur Psychiatrie und Nerven Krankheiten. 1944, 117. Pp. 76-136.

- Jung C. G. Uber die zwei Arten des Denkens / Wandlungen und Symbole der Libido // Jahrbuch fur psychoanalit. und psychopathol. Forschungen, III.-1911.S. 124.

- Kanner L. Autistic disturbances of affective contact // Nerv. Child. 1943, №2-3. Pp. 217-250.

-

Kanner L. Problems of nosology and psychodynamics in early infantile autism // Am J Orthopsychiatry.

1949, 19 (3). Pp. 416-426.

1949, 19 (3). Pp. 416-426.

Источник: Северный А.А., Иовчук Н.М. Дифференциально-диагностические критерии отграничения аутизма у детей и подростков (клинический очерк) // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2020. Т. 20. №1. С. 50–58.

Круги по воде — LiveJournal

Запись из разряда «Вдохновение простых вещей». Пишу подруге сообщение в WhatsApp, совершенно необязательного характера (попросила растение по фото определить, если что), и она отвечает… мимоходом упоминая, что сидит прямо сейчас в аэропорту Жироны. А ведь всего лет 10-12 назад — я помню — каждый выезд за границу был как полет в открытый космос: связь посредством СМС раз в день, в телеграфном стиле (про времена бумажных писем просто не будем). Как хотите, но возможность непринужденно поболтать о цветочках с человеком, сидящим за тысячи километров и несколько государств от тебя, — это офигенно, и я каждый раз удивляюсь, как в первый.

Илон Маск со своей ракетой, конечно, нереально крут, но почему-то сильнее всего я ощущаю движение прогресса именно посредством таких бытовых мелочей. И да, прогресс — это здорово.

ЗЫ. А за пуск Falcon Heavy мы с папой даже пропустили по рюмашке. Ибо «большой шаг для человечества».

* * *

Читаю рабочее: «Регрессивная синтонность — болезненная, клинически значимая степень откровенности, утрата стыдливости, понятий о приличии и игнорирование принятых в обществе норм социального поведения». Интересно, насколько вообще применим этот критерий сейчас, когда в моде прямо зашкаливающая откровенность? Нет, серьезно, у нас же сейчас куча всяких ток-шоу, посвященных разбору интимнейших деталей чужой жизни, всякие селебритиз в этом с удовольствием участвуют, да и обычные граждане не отстают: я раз за разом поражаюсь тому, как люди с реальных, не фейковых страничек в соцсеточках разоблачаются так, что дальше остается только шкуру снять и продемонстрировать свой внутренний мир уже не метафорически. Бедные психиатры, как они вообще сейчас определяют эту самую синтонность?

Бедные психиатры, как они вообще сейчас определяют эту самую синтонность?

Тоже еще вспомнила, как однажды читала переиздание одной статьи, опубликованной еще в советские, кажется, годы. Про то, как те или иные психические заболевания отражаются на внешнем облике человека, в частности на одежде. Читала я про разнокалиберные пуговицы, нефункциональные заплатки контрастного цвета и проч. и думала, что изрядный сегмент современной моды попадает в описываемую уважаемым автором категорию. Интересно, каким образом классификация симптомов выверяется на соответствие новейшим реалиям?

* * *

Дочитываю «Дело чести» Олдриджа. Про летчиков Второй мировой. И уже заранее зла на автора, потому что нутром чую, что главного героя он таки прибьет в конце. А мне этого категорически не хочется, ну что такое, такой симпатичный адекватный персонаж, безо всякого ницшеанства или дерганого этого нарциссизма, которым все-таки грешат герои Ремарка или Хемингуэя. Понятное дело, что война, притом в самый безнадежный и темный период, но все-таки пусть бы хоть оставил эту гибель где-то там, за финальными строчками. Но уже понимаю, что нет, хеппи-энд, даже условный, мне не обломится.

Но уже понимаю, что нет, хеппи-энд, даже условный, мне не обломится.

А так книга хорошая. Похоже на Хемингуэя (Вики говорит, что и написано под его влиянием, но, возможно, стилистическое сходство — это еще и издержки русского перевода), но помягче — Олдридж все же в целом подобрее на людей смотрит. Еще мне нравится, что женский персонаж — любовный интерес главного героя — тут таки изображена не просто красивой куклой, чья основная функция — драматично помереть на руках убитого гг за-ради читательского катарсиса. У олдриджовской Елены все-таки проявлено личностное начало, она живет не только любовным интересом, принимает самостоятельные решения — удачные или нет.

Еще интересно то, как мало места в этом военном романе занимает собственно враг. Пожалуй, на всю книгу — буквально два-три абзаца о ненависти к противнику, в тех эпизодах, когда фашистские летчики расстреливают парашюты подбитых англичан. И то — тут же решение одного из англичан впредь так же поступать с катапультировавшимися врагами отвергается его товарищами с формулировкой: «Мы не будем так делать, потому что если мы будем так делать, то в чем между нами и ними разница?» Враг на страницах этой книги предстает скорее как энтропия, как проявление войны, с которым надо справиться — но не как объект ненависти и не как повод, чтобы утратить в себе человеческое. Конечно, это отчасти объяснимо тем, что речь идет о летчиках, чья война состояла в основном в воздушном противостоянии, дуэли мастеров. Пехотинцы, жители оккупированных зон видели войну иначе…

Конечно, это отчасти объяснимо тем, что речь идет о летчиках, чья война состояла в основном в воздушном противостоянии, дуэли мастеров. Пехотинцы, жители оккупированных зон видели войну иначе…

* * *

Нашла, между прочим, презабавный сайт, на котором проигрываются песни, когда-либо звучавшие в эфире мировых радиостанций. http://radiooooo.com/

Все распределено по странам и годам — выбираешь на карте интересующее государство, выбираешь годы — и вперед. Я сейчас застряла на иранской попсе, как ни странно. Marjan с ее хитом 70-х Kavire Del пополнила мой постоянный плейлист.https://www.youtube.com/watch?v=sqtmTibk5TE

Немного динамики мужского шовинизма | JAMA Psychiatry

Некоторая динамика мужского шовинизма | ДЖАМА Психиатрия | Сеть ДЖАМА [Перейти к навигации]Эта проблема

- Скачать PDF

- Полный текст

Поделиться

Твиттер Фейсбук Электронное письмо LinkedIn

- Процитировать это

- Разрешения

Статья

Январь 1976 г.

Шервин М. Вудс, MD

Принадлежности автора

От факультета психиатрии Медицинской школы Университета Южной Калифорнии в Медицинском центре Университета округа Лос-Анджелес Южной Калифорнии.

Арх генерал психиатрия. 1976;33(1):63-65. doi:10.1001/archpsyc.1976.01770010037007

Полный текст

Абстрактный

• Мужской шовинизм изучался в психоаналитической терапии 11 мужчин. Это относится к поддержанию фиксированных убеждений и установок мужского превосходства, связанных с явным или скрытым обесцениванием женщин. Борьба с шовинистическими установками часто приводит к тревоге или другим симптомам. Он часто не исследуется в психотерапии, потому что он эго-синтоничен, соответствует культурным установкам и потому, что терапевты часто разделяют схожие предубеждения или невротические конфликты.

Было обнаружено, что шовинизм представляет собой попытку отогнать тревогу и стыд, возникающие из одного или нескольких из четырех основных источников: неразрешенные инфантильные стремления и регрессивные желания, враждебная зависть к женщинам, эдипальная тревога и конфликты власти и зависимости, связанные с мужским самосознанием. почитать. Матери имели большее значение, чем отцы, в развитии шовинизма, а разрешение иногда ассоциировалось с декомпенсацией у жен.

почитать. Матери имели большее значение, чем отцы, в развитии шовинизма, а разрешение иногда ассоциировалось с декомпенсацией у жен.

Полный текст

Добавить или изменить учреждение

- Академическая медицина

- Кислотно-основное, электролиты, жидкости

- Аллергия и клиническая иммунология

- Анестезиология

- Антикоагулянты

- Искусство и изображения в психиатрии

- Кровотечение и переливание

- Кардиология

- Уход за тяжелобольным пациентом

- Проблемы клинической электрокардиографии

- Клиническая задача

- Поддержка принятия клинических решений

- Клинические последствия базовой нейронауки

- Клиническая фармация и фармакология

- Дополнительная и альтернативная медицина

- Заявления о консенсусе

- Коронавирус (COVID-19)

- Медицина интенсивной терапии

- Культурная компетентность

- Стоматология

- Дерматология

- Диабет и эндокринология

- Интерпретация диагностических тестов

- Разработка лекарств

- Электронные медицинские карты

- Скорая помощь

- Конец жизни

- Гигиена окружающей среды

- Справедливость, разнообразие и инклюзивность

- Этика

- Пластическая хирургия лица

- Гастроэнтерология и гепатология

- Генетика и геномика

- Геномика и точное здоровье

- Гериатрия

- Глобальное здравоохранение

- Руководство по статистике и методам

- Рекомендации

- Заболевания волос

- Модели медицинского обслуживания

- Экономика здравоохранения, страхование, оплата

- Качество медицинской помощи

- Реформа здравоохранения

- Медицинская безопасность

- Медицинские работники

- Различия в состоянии здоровья

- Несправедливость в отношении здоровья

- Информатика здравоохранения

- Политика здравоохранения

- Гематология

- История медицины

- Гуманитарные науки

- Гипертония

- Изображения в неврологии

- Наука внедрения

- Инфекционные болезни

- Инновации в оказании медицинской помощи

- Инфографика JAMA

- Право и медицина

- Ведущее изменение

- Меньше значит больше

- ЛГБТК-медицина

- Образ жизни

- Медицинский код

- Медицинские приборы и оборудование

- Медицинское образование

- Медицинское образование и обучение

- Медицинские журналы и публикации

- Меланома

- Мобильное здравоохранение и телемедицина

- Нарративная медицина

- Нефрология

- Неврология

- Неврология и психиатрия

- Примечательные примечания

- Сестринское дело

- Питание

- Питание, Ожирение, Упражнения

- Ожирение

- Акушерство и гинекология

- Гигиена труда

- Онкология

- Офтальмологические изображения

- Офтальмология

- Ортопедия

- Отоларингология

- Лекарство от боли

- Патология и лабораторная медицина

- Уход за пациентами

- Информация для пациентов

- Педиатрия

- Повышение производительности

- Показатели эффективности

- Периоперационный уход и консультации

- Фармакоэкономика

- Фармакоэпидемиология

- Фармакогенетика

- Фармация и клиническая фармакология

- Физическая медицина и реабилитация

- Физиотерапия

- Руководство врача

- Поэзия

- Здоровье населения

- Профилактическая медицина

- Профессиональное благополучие

- Профессионализм

- Психиатрия и поведенческое здоровье

- Общественное здравоохранение

- Легочная медицина

- Радиология

- Регулирующие органы

- Исследования, методы, статистика

- Реанимация

- Ревматология

- Управление рисками

- Научные открытия и будущее медицины

- Совместное принятие решений и общение

- Медицина сна

- Спортивная медицина

- Трансплантация стволовых клеток

- Наркомания и наркология

- Хирургия

- Хирургические инновации

- Хирургический жемчуг

- Обучаемый момент

- Технологии и финансы

- Искусство JAMA

- Искусство и медицина

- Рациональное клиническое обследование

- Табак и электронные сигареты

- Токсикология

- Травмы и травмы

- Приверженность лечению

- УЗИ

- Урология

- Руководство пользователя по медицинской литературе

- Вакцинация

- Венозная тромбоэмболия

- Здоровье ветеранов

- Насилие

- Женское здоровье

- Рабочий процесс и процесс

- Уход за ранами, инфекция, лечение

Сохранить настройки

Политика конфиденциальности | Условия использования

Защита от зеркалирования — Институт ISTDP

«Я хотел бы услышать, как вы больше говорите об этом вмешательстве средств защиты от зеркалирования. Я обнаружил, что спонтанно делаю это почти преувеличенным способом, пытаясь сделать защиты менее синтонными с приличными результатами. Когда мы отражаем защиты, а когда вызываем чувства и предлагаем пациенту отпустить свои защиты?» Спасибо одному из членов нашего сообщества за этот вопрос!

Я обнаружил, что спонтанно делаю это почти преувеличенным способом, пытаясь сделать защиты менее синтонными с приличными результатами. Когда мы отражаем защиты, а когда вызываем чувства и предлагаем пациенту отпустить свои защиты?» Спасибо одному из членов нашего сообщества за этот вопрос!

Поскольку защиты возникают вне сознания пациента, сначала мы помогаем пациенту увидеть защиты, которые создают его проблемы и симптомы. Мы делаем это в три этапа: 1) указываем и идентифицируем защиту; 2) уточнить стоимость и назначение защиты; 3) бросить вызов защите, т. е. побудить пациента отказаться от защиты и взглянуть в лицо своим чувствам. Этого часто бывает достаточно, чтобы помочь пациентам избавиться от своей защиты, встретиться лицом к лицу со своими чувствами и получить хороший результат терапии.

Однако для некоторых пациентов этого недостаточно. Они отождествляются с защитой. Они утверждают, что защита хорошая и полезная. Они говорят, что намерены продолжать использовать защиту, прекрасно понимая, что защита вызывает их проблемы. Как мы это понимаем?

Как мы это понимаем?

В этот момент пациент больше не использует защиту, чтобы отразить чувство. Пациент разыгрывает прошлые отношения, чтобы избежать возникновения чувств к терапевту, связанных с этими прошлыми отношениями. Например, пациентка выросла с отцом, который подвергал ее сексуальному насилию. Ее мать знала об этом, но не остановила. На самом деле, мать сказала своей дочери улыбаться, когда каждое утро уходит из дома в школу.

Во время терапии произошло неожиданное разыгрывание. Пациентка сообщила о саморазрушительных отношениях, которые у нее были. Она знала, что это разрушительно, и ясно видела, как она себя подставила. Терапевт неоднократно указывал на это, но безрезультатно. Тем временем терапевт чувствовал себя беспомощным и расстроенным.

Пациентка отыгрывала роль матери, которая могла бы остановить пристававшего к ней мужа, но утверждала, что беспомощна в этом. Терапевт была в роли дочери, беспомощной и расстроенной. Это разыгрывание прошлых отношений известно как трансферентное сопротивление.

В традиционном психоанализе аналитик интерпретирует это разыгрывание, чтобы пациент мог вспомнить, а не повторять прошлые отношения. Иногда, однако, интерпретация не помогает. Пациент просто учится интеллектуализировать свои саморазрушительные действия, а не менять их.

В ISTDP, современном психоанализе и других эмпирических подходах терапевт предлагает новый опыт, а не интерпретацию. Терапевт делает это с помощью трансферентного сопротивления четырьмя способами: блокируя проекцию здоровых желаний пациентки, деактивируя идентификацию пациентки с ее матерью, деактивируя регрессивное желание и деактивируя всемогущий перенос. Это полный рот. Позволь мне объяснить.

Когда пациент деструктивен, она призывает терапевта высказаться за ее здоровье: проекция здоровых желаний пациента.

Когда пациентка говорит, что она бессильна сделать что-либо еще, она отождествляется со своей матерью: идентификация с сопротивлением.

Когда она приходит на терапию, сознательно действуя деструктивно, она ожидает, что терапия поможет, когда она саботирует ее: регрессивное желание (я хочу вылечиться, ничего не делая).

Когда она действует деструктивно вопреки своим целям и терапии, она просит терапевта взять на себя всю ответственность за ее выздоровление: всемогущий перенос.

Все это элементы страдания пациента. Когда мать пациента допускала жестокость и оскорбления отца, на пациенте оставалась единственная ответственность за то, чтобы говорить правду.

Когда мать пациентки саботировала отношения и попросила пациентку улыбнуться, это было ее регрессивным желанием: иметь совершенно счастливую дочь, в то время как она создала совершенно ужасную семью.

И когда мать действовала так деструктивно, она попросила дочь взять на себя всю ответственность за прекращение насилия. Это была невозможная ситуация для пациента, и она была бы таковой и для терапевта.

Пациентка посредством разыгрывания просто рассказывает историю своих страданий, которую она не может выразить словами. Хотя разыгрывание в каком-то смысле является сопротивлением выражению прошлого словами, это также бессознательный акт, направленный на облегчение исцеления, в котором нуждается пациент. Итак, мы вступаем в разыгрывание, говоря пациентке то, что дочь никогда не могла сказать матери.

Итак, мы вступаем в разыгрывание, говоря пациентке то, что дочь никогда не могла сказать матери.

Когда пациентка идентифицирует себя с матерью, она ожидает, что терапевт выступит за ее здоровье. Если терапевт делает это, конфликт возникает между пациенткой и терапевтом, а не между пациенткой и ее сопротивлением. Когда пациент использует защиту (теперь выразите мои пожелания здоровья), терапевт отражает защиту. Это блокирует проекцию, и пациент испытывает внутренний конфликт внутри себя, а не между ней и терапевтом.

Пт: Я ничего не могу сделать. Я не могу помочь. [Идентификация с матерью]

Th: Мне жаль это слышать. [Блокировать проекцию ответственности]

Пт: Что ты имеешь в виду?

Th: Если ты не можешь бросить своего мужа, который тебя бьет, мы должны это принять. [Блокировать проекцию ответственности]

Пт: [возрастание беспокойства] Вы не можете что-то сделать? [Проекция ответственности]

Th: Нет. Я не могу оставить его тебе. Только ты можешь это сделать. [Блокировать проекцию ответственности, деактивировать всемогущий перенос]

[Блокировать проекцию ответственности, деактивировать всемогущий перенос]

Пт: Извините, я просто ничего не могу с этим поделать.

Th: Какая жалость.

Пт: Что ты имеешь в виду?

Th: Тогда мы не сможем достичь твоей цели. [Блокировка регрессивного желания: я хочу занять пассивную позицию и в любом случае получить отличный результат.]

Мы отражаем защиты пациента только тогда, когда пациент идентифицируется с ними, т. е. когда у нас есть характер или сопротивление переносу. В других случаях в терапии отражение защиты вызовет мезальянс, потому что вы относитесь к пациенту как к более устойчивому, чем он есть. Часто терапевты злятся на сопротивляющихся пациентов. Поэтому, когда они отражают защиту, они делают это саркастически или преувеличенно. Это вызовет мезальянс. Никогда не пытайтесь быть саркастичным с пациентом. Когда мы отражаем защиты, мы должны делать это осторожно, настраиваясь на то, какую именно историю пациентка раскрывает в своем разыгрывании.

Аутизм у детей. Л.: Медицина, 1981. 190 с.

Аутизм у детей. Л.: Медицина, 1981. 190 с. П., Гильбурд О.А., Егоров В.И. Социобиология в психиатрии. М.: ИД Вида-М., 2011. 336 с.

П., Гильбурд О.А., Егоров В.И. Социобиология в психиатрии. М.: ИД Вида-М., 2011. 336 с. Часть I (Эссе) // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2018 (18), №4. С. 110-131.

Часть I (Эссе) // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2018 (18), №4. С. 110-131. 1949, 19 (3). Pp. 416-426.

1949, 19 (3). Pp. 416-426.