репрезентация | это… Что такое репрезентация?

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ (от фр. representation — представительство) — опосредованное, «вторичное» представление первообраза и образа, идеальных и материальных объектов, их свойств, отношений и процессов.

Рассматривая историю развития значения этого слова, Х. — Г. Гадамер в «Истине и методе» напоминает о его сакрально-правовом смысле. Оно было знакомо еще римлянам, в частности в смысле представительности как платежеспособности, но в свете христианской идеи воплощения и мистического тела получило новый аспект — представительства; репрезентировать обозначает «осуществлять присутствие». В каноническом праве оно стало употребляться в смысле юридического представительства; соответственно, репрезентируемая личность—этопредставляемоеизамещаемое, но репрезентант, осуществляющий ее права, от нее зависим. Понимание Р. как представительства обсуждает Ж. Деррида в «Грамматологии» в связи с идеями Ж.-Ж. Руссо, обнаруживая новые аспекты этой формы Р.

Проблема Р. обсуждается также в контексте рассмотрения способа бытия искусства и онтологического аспекта изображения. Гадамер полагает, что через R «изображение приобретает свою собственную действительность», «бытийную валентность», и, благодаря изображению, первообраз становится именно первообразом, т.е. только изображение делает представленное им собственно изображаемым, живописным. Р. изображения может быть понята как особый случай «общественного события», религиозное изображение получает значение образца, а изобразительное искусство закрепляет, по существу же создает, те или иные типы героев, богов и событий. В целом произведение искусства мыслится как бытийный процесс, в котором вместо абстракций существуют представления, игры, изображения и Р., в частности в форме знаков и символов, позволяющих чему-то «быть в наличии».

обсуждается также в контексте рассмотрения способа бытия искусства и онтологического аспекта изображения. Гадамер полагает, что через R «изображение приобретает свою собственную действительность», «бытийную валентность», и, благодаря изображению, первообраз становится именно первообразом, т.е. только изображение делает представленное им собственно изображаемым, живописным. Р. изображения может быть понята как особый случай «общественного события», религиозное изображение получает значение образца, а изобразительное искусство закрепляет, по существу же создает, те или иные типы героев, богов и событий. В целом произведение искусства мыслится как бытийный процесс, в котором вместо абстракций существуют представления, игры, изображения и Р., в частности в форме знаков и символов, позволяющих чему-то «быть в наличии».

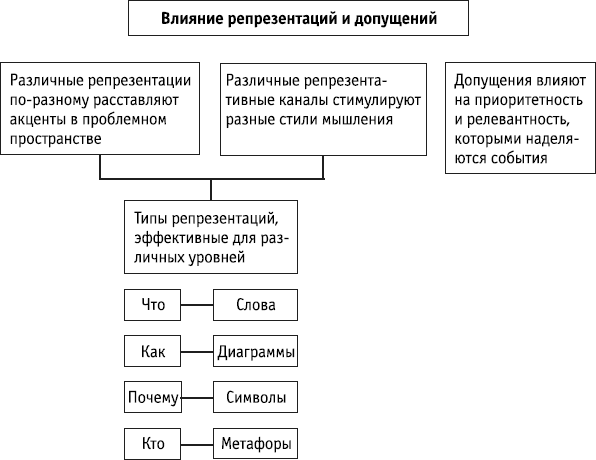

Естественные и искусственные языки — главные посредники, репрезентанты. Возможность и необходимость Р. выражает модельный характер познавательной деятельности, при этом в качестве репрезентанта-посредника может выступить любая вещь, любой знак, символ, рисунок, схема и т.п. — все что угодно может быть Р. всего остального. Функция Р. заключается в замещении чего-то, находящегося за ней. Но только субъект познания и деятельности определяет, что может быть в данной ситуации репрезентантом. В то же время наше перцептивное и когнитивное отношение к миру в значительной степени формируется и изменяется под воздействием создаваемых (выбираемых) нами самими Р. Из этого следует, что наше представление о действительности — продукт собственной деятельности; наши формы восприятия, способы видения и понимания, от которых зависят виды Р., трансформируются в зависимости от того, какие образцы Р. предписываются нам культурой и внедряются практикой и образованием.

Естественные и искусственные языки — главные посредники, репрезентанты. Возможность и необходимость Р. выражает модельный характер познавательной деятельности, при этом в качестве репрезентанта-посредника может выступить любая вещь, любой знак, символ, рисунок, схема и т.п. — все что угодно может быть Р. всего остального. Функция Р. заключается в замещении чего-то, находящегося за ней. Но только субъект познания и деятельности определяет, что может быть в данной ситуации репрезентантом. В то же время наше перцептивное и когнитивное отношение к миру в значительной степени формируется и изменяется под воздействием создаваемых (выбираемых) нами самими Р. Из этого следует, что наше представление о действительности — продукт собственной деятельности; наши формы восприятия, способы видения и понимания, от которых зависят виды Р., трансформируются в зависимости от того, какие образцы Р. предписываются нам культурой и внедряются практикой и образованием. Именно такой подход к восприятию и Р. разрабатывал американский философ М. Вартофский, специально исследовавший эту познавательную процедуру и стремившийся преодолеть чисто натуралистическую трактовку восприятия. Согласно его концепции, человеческое восприятие, имея универсальные предпосылки — биологически эволюционировавшую сенсорную систему — вместе с тем является исторически обусловленным процессом. Оно зависит от интерпретационных принципов, предрасполагающих нас к тому, что нам предстоит увидеть, и управляется канонами, принятыми в культуре. Любая модель — аналогии и «как будто» конструкции, математические модели, вычислительные устройства или механизмы вывода, вообще аппроксимативные Р. разной степени истинности — представляет собой не только внешний мир, но и самого познающего субъекта. Р. вовсе не стремится к адекватности IT не «регрессирует» в направлении к «подлинному объекту»; она, скорее, «регрессирует» от него в направлении к канонам и образцам, обладающим большой степенью конвенциональности, соответствующей эволюции различных форм деятельности, практики; поэтому Р.

разрабатывал американский философ М. Вартофский, специально исследовавший эту познавательную процедуру и стремившийся преодолеть чисто натуралистическую трактовку восприятия. Согласно его концепции, человеческое восприятие, имея универсальные предпосылки — биологически эволюционировавшую сенсорную систему — вместе с тем является исторически обусловленным процессом. Оно зависит от интерпретационных принципов, предрасполагающих нас к тому, что нам предстоит увидеть, и управляется канонами, принятыми в культуре. Любая модель — аналогии и «как будто» конструкции, математические модели, вычислительные устройства или механизмы вывода, вообще аппроксимативные Р. разной степени истинности — представляет собой не только внешний мир, но и самого познающего субъекта. Р. вовсе не стремится к адекватности IT не «регрессирует» в направлении к «подлинному объекту»; она, скорее, «регрессирует» от него в направлении к канонам и образцам, обладающим большой степенью конвенциональности, соответствующей эволюции различных форм деятельности, практики; поэтому Р.

Критика теории познания как «теории Р.» представлена в известном полемическом труде Р. Рорти «Философия и зеркало природы» (1979), где Р. является одним из центральных понятий. Традиционная теория познания Дж. Локка, Р. Декарта и И. Канта исходит из постижения «ментальных процессов», «ума» как отдельной сущности, в которой происходят эти процессы, и «активности репрезентаций», делающих возможным познание. Познание предстает как Зеркало Природы, точная Р. того, что находится за пределами ума и ментальных процессов, и задача заключается в том, чтобы найти наиболее точные Р. Соответственно философия как «трибунал чистого разума» оценивает, выносит «приговор» и делит культуру на те области, которые репрезентируют реальность лучше, хуже или вовсе не репрезентируют ее вопреки своим претензиям. Трудности, вставшие перед философией, потребовали ее «строгости» и «научности» (Рассел, Гуссерль), пересмотра локковской теории Р. (Витгенштейн) или, напротив, создания новых категорий, не имеющих ничего общего с наукой и картезианскими поисками достоверности. Хайдеггер в «Бытии и времени» излагает понимание того, что Р. не представляет собой первичный доступ к миру, — это уже

Познание предстает как Зеркало Природы, точная Р. того, что находится за пределами ума и ментальных процессов, и задача заключается в том, чтобы найти наиболее точные Р. Соответственно философия как «трибунал чистого разума» оценивает, выносит «приговор» и делит культуру на те области, которые репрезентируют реальность лучше, хуже или вовсе не репрезентируют ее вопреки своим претензиям. Трудности, вставшие перед философией, потребовали ее «строгости» и «научности» (Рассел, Гуссерль), пересмотра локковской теории Р. (Витгенштейн) или, напротив, создания новых категорий, не имеющих ничего общего с наукой и картезианскими поисками достоверности. Хайдеггер в «Бытии и времени» излагает понимание того, что Р. не представляет собой первичный доступ к миру, — это уже

Л. А. Микешина

А. Микешина

Лит.: Вартофский М. Модели: Репрезентация и научное понимание. М., 1988; Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988; Гадамар Х.-Г. Истина и метод. М., 1988; Хайдеггер М. Что значит мыслить? // Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991; Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997; Landesman Ch. An Introduction to Epistemology. Cambridge Mass., 1997; A Companion to Epistemology. Ed. by Dancy J., Sosa E. Oxford, 1997.

Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: «Канон+», РООИ «Реабилитация». И.Т. Касавин. 2009.

Вопрос 11. Проблема репрезентации в современном искусстве

Репрезентация

(образовано от латинского слова:

repraesentatio, где re — приставка, обозначающая

противоположное действие и praesetare —

представлять). Репрезента́ция — это

воспроизведение виденного, слышанного,

прочувствованного человеком с возможными

изменениями представляемой информации

вследствие влияния времени, состояния

памяти, эмоционального расположения в

момент первичного восприятия информации

и других психологических и физических

факторов, способных исказить поступающую

в мозг человека информацию (речь идет

о внутренних структурах, формирующихся

в процессе жизни человека, в которых

представлена сложившаяся у него картина

мира, социума и самого себя, оказывающих

непосредственное влияние на возможность

воспроизведения имеющейся информации).

Рассматривая историю развития значения слова «репрезентация», Х.-Г. Гадамер в своём произведении «Истина и метод» напоминает о его сакрально-правовом смысле. Как самостоятельное понятие оно использовалось ещё в Древнем Риме, в частности в смысле представительности как платёжеспособности.

Репрезентация

– один из центральных моментов теории

визуальных искусств. Самым общим образом,

понятие репрезентации обозначает

отношение между содержанием, выраженное

произведением и его темой или способом,

с помощью которого она представляет и

обозначает реальность, внешнюю по

отношению к изображению. То есть это

отношение между формальными качествами

и тем состоянием вещей, к которым она

отсылает. Репрезентация относится к

функциональной составляющей представления,

она заботится о том, чтобы перевести в

область чувственного опыта некое

содержание, и для этого ей требуется

посредник.

Нельсон Гудмен американский философ аналитической традиции, логик. В своей работе «Языков искусства» откликается на актуальные вопросы в обсуждении проблем современного искусства.

Основной вопрос, интересующий Гудмена: каким образом процесс познания определяет возможность репрезентировать? Выступая против разделения репрезентируемого на данное и конвенциональное, философ определяет любую репрезентацию как символ, разработав «Всеобщую теорию символов».

Символ в теории Гудмена понимается как обобщённый и нейтральный термин, который принимается по соглашению, то есть является конвенциональным. Референция, в том значении, как этот термин понимается Гудменом, относится ко всем видам символизации, поскольку символ здесь выступает как некий объект, stands for – в рамках выбранной системы координат, frame of reference…

Вопрос

репрезентации можно понять и так: как

и что мы представляем. Как соотносится

материальный объект референции со своей

репрезентацией? С самого начала обсуждения

этой проблемы возникает проблема

имитации: с помощью художественных

средств, которые изменяются от эпохи к

эпохе, от страны к стране, решается

задача передачи изображения.

Согласно концепции Гудмена, различие видов выражения с помощью вербальной или изобразительной системы связано с применением разных видов референции. Но, все-таки, как уже отмечалось выше, проблема референции всегда связана с переводом некоего объекта, идеи или ситуации в материал, который выставлен тем или иным образом для публики, в широком смысле понимания взаимоотношения художника и зрителя. Отсюда следует проблема репрезентации

объектов, чьи качества трудно (или невозможно) как-то идентифицировать в нашем окружении.

Классическую

философию называют «философией

репрезентации». Данная характеристика

ярко проявляет себя и в теории искусства.

Ее высшим воплощением стала знаменитая

формула Ф. В. Й. Шеллинга (1775–1854):

произведение искусства – это универсум

в миниатюре.( универсум в философии —

совокупность объектов и явлений в целом,

рассматриваемая в качестве единой

системы, то есть объективная реальность

во времени и пространстве. В общем смысле

тождествен термину «Вселенная». ))))

))))

Г. В. Ф. Гегель (1770–1831) считал, что подлинное, свободное от внешних целей искусство вступает в один круг с религией и философией и является одним из способов осознания и «выражения истин духа». С точки зрения немецкой классической философии, искусство освобождает истинное содержание явлений от обманчивой видимости мира и сообщает ему высшую, порожденную духом действительность. Произведение искусства, согласно Гегелю, достойно называться таковым лишь в той степени, в какой оно порождено человеческим духом. Потребность в искусстве проистекает из стремления человека духовно осознать внутренний и внешний мир, представив его как предмет, в котором человек узнает собственное «я».

Как

преодоление чуждого, искусство делает

чувственную реальность продолжением

внутреннего мира, т. е. человек лишает

внешний мир его «неподатливой чуждости».

Таким образом, искусство репрезентирует

как внутренний, так и внешний мир,

являясь, с одной стороны – формой

опредмечивания внутреннего мира, а с

другой – формой духовного освоения

внешнего мира.

Однако Гегель вполне осознавал утопический характер этой «всеобъемлющей репрезентации». Он подчеркивал, что лишь определенная степень истины может найти воплощение в форме художественного произведения. Область «классического» единства чувственного и идеального Гегель ограничивает искусством Древней Греции, в котором истина стала синонимом облеченной в чувственную форму, «телесной» и в той же степени «духовной» красоты. Уделяя большое внимание неклассическим способам формообразования в символическом и романтическом искусстве, Гегель заложил основы неклассической философии искусства.

В

классической теории за искусством

всегда скрывается человек, оно

репрезентирует его чувства, идеи,

особенности мировоззрения, которые в

дальнейшем приходится расшифровывать

искусствоведу. В классической традиции

стиль рассматривается как определенный

способ мышления, говорящий о личности

или об эпохе больше, чем «содержание»

этого мышления. Стиль, таким образом,

определяется как форма самосознания

культуры.

Это было подмечено еще в XVIII в. в ходе известного спора немецких просветителей вокруг скульптурной группы «Лаокоон». Почему гибнущий в змеиных кольцах вместе с сыновьями Лаокоон издает не безумный крик, а приглушенный стон?

По мнению И. И. Винкельмана (1717–1768), причина этого кроется в национальном характере древних греков, их стоическом спокойствии. Г. Э. Лессинг (1729–1781), возражая Винкельману, писал, что дело не в характере народа, а в особенностях изобразительного искусства. Художник передает в своем произведении не всю полноту жизни, а лишь некий «плодотворный момент», настраивающий человека определенным образом. Плодотворно то, что остается свободное поле для воображения; чем больше работает наша мысль, тем свободнее воображение. То, что Лессинг отметил относительно скульптуры, оказалось характерным для искусства вообще. Недоговоренность, нарочитая неполнота образа – специфические приемы современного искусства.

Г.

Вельфлин (1864–1945) понимал стиль как

выражение сильного чувства телесного

бытия определенного рода, поэтому в

«формальных» признаках стиля он искал

формы телесного бытия человека той или

иной эпохи, определенную манеру держаться

и двигаться.

Э. Панофский (1892–1968) видел задачу искусствоведа в выявлении бессознательно угаданной художником и воплощенной в искусстве «единой точки зрения нации, эпохи, класса», для реконструкции которой необходима «синтетическая интуиция, обусловленная личной психологией». Отказ от категории стиля в современном искусствознании, замена этой категории только на первый

взгляд близкими понятиями кода, коннотации, идеологии и т. д. свидетельствуют о кризисе классической репрезентации, недоверии к любым «целостным картинам мира».

Чрезвычайно

важной для проблемы репрезентации,

демонстрирующей сам процесс перехода

от ее классического понимания, является

работа М. Хайдеггера (1889–1976) «Исток

художественного творения». В одном из

эпизодов он описывает крестьянские

башмаки, какими они изображены на картине

В. Ван Гога (1853–1890). Эта работа Ван Гога

символизирует целый мир тяжелого

крестьянского труда, в «истоптанном

нутре» этих башмаков видится вся жизнь

крестьянки со всеми невзгодами и

надеждами. Репрезентация истины в

художественном творении, по Хайдеггеру,

превосходит любую чувственную реальность,

поскольку «сущее вступает в несокрытость

своего бытия». В творении речь не идет

о воспроизведении отдельной черты

предмета, а о воспроизведении «всеобщей

сущности вещей».

Репрезентация истины в

художественном творении, по Хайдеггеру,

превосходит любую чувственную реальность,

поскольку «сущее вступает в несокрытость

своего бытия». В творении речь не идет

о воспроизведении отдельной черты

предмета, а о воспроизведении «всеобщей

сущности вещей».

Хайдеггер подкрепляет свою мысль примером из архитектуры. Древнегреческий храм, согласно его мнению, «ничего не отображает», и в то же время он «слагает и собирает вокруг себя единство путей и связей», «владычественный простор» которых есть «мир народа в его историческом совершении». Этот храм можно сравнить с направленным в темноту мощным прожектором, впервые делающим окружающий мир «реальным» и зримым. Стоя на своем месте, храм впервые придает вещам их вид, а людям впервые дарует взгляд на самих себя. Выходит, что произведение искусства не столько репрезентирует окружающий мир, как бы «конденсируя» его существенные свойства (как полагала классическая философия искусства), сколько делает реальным этот мир

Хайдеггер

приводит слова А. Дюрера (1471–1528) о том,

что искусство таится в природе, и кто

сумеет вырвать его оттуда, тот и будет

им обладать. Но искусство становится

очевидным и явным в природе лишь благодаря

творению. Искусство есть творение и

совершение истины. «Истина как просветление

и затворение сущего совершается, будучи

слагаема поэтически. Все искусство –

дающее пребывать истине сущего как

такового – в своем существе есть поэзия.

Сущность искусства, внутри которой

покоится художественное творение и

покоится художник, есть творящая истина,

полагающаяся вовнутрь творения.

Поэтическая сущность такова, что

искусство раскидывает посреди сущего

открытое место, и в этой открытости все

является совсем иным, необычным» [18, с.

102].

Дюрера (1471–1528) о том,

что искусство таится в природе, и кто

сумеет вырвать его оттуда, тот и будет

им обладать. Но искусство становится

очевидным и явным в природе лишь благодаря

творению. Искусство есть творение и

совершение истины. «Истина как просветление

и затворение сущего совершается, будучи

слагаема поэтически. Все искусство –

дающее пребывать истине сущего как

такового – в своем существе есть поэзия.

Сущность искусства, внутри которой

покоится художественное творение и

покоится художник, есть творящая истина,

полагающаяся вовнутрь творения.

Поэтическая сущность такова, что

искусство раскидывает посреди сущего

открытое место, и в этой открытости все

является совсем иным, необычным» [18, с.

102].

Искусство

– удивительный феномен, произведения

искусства подобны скрепам, организующим

и соединяющим жизнь. Все, описанное в

«Илиаде» и «Одиссее», в античное время

считалось реальными событиями, многое

в жизни греков понималось и освещалось

в связи с ними. Такое же влияние оказывает

и современное искусство: мы, даже не

осознавая этого, придаем своей жизни

целостность, подстраивая ее под искусство,

делая ее произведением. Может быть,

искусство является целью жизни, но не

как совокупность произведений, а как

некая незримая организующая целостность,

как первотворчество.

Может быть,

искусство является целью жизни, но не

как совокупность произведений, а как

некая незримая организующая целостность,

как первотворчество.

М. Пруст (1871–1927) писал: «Только с помощью искусства мы можем покинуть самих себя, узнать, как другой видит вселенную; она – совсем иная и не схожа с нашей, пейзажи этой вселенной будут нам столь же неведомы, что и ландшафты Луны. Благодаря искусству мы вместо того, чтобы видеть только один-единственный, наш собственный мир, видим мир множественный. Сколько существует самобытных художников, столько и миров открыто нашему взору» [9, с. 67].

Тексты

Хайдеггера оставляют большой простор

для различных интерпретаций. Для нас

важно подчеркнуть, что постмодернисты,

опираясь на работы немецкого философа,

попытались разорвать цепочку его

рассуждений (искусство – субъект –

окружающий мир) и отказаться от

репрезентации. Отказ от репрезентации

означает признание принципиальной

«одномерности» человека, невозможности

творческого взаимодействия множества

составляющих его систем.

Отметим, что в теории постмодернизма термин «репрезентация» употребляется в двух значениях – не только в «отрицательном», но и в «положительном». Ведь если выход к реальности, согласно постмодернистскому учению, невозможен, то тогда все есть репрезентация. Ж. Деррида (1930–2004) считает, что значение неразрывно связано с выражением. Философ исходит из тотального господства языковых структур, определяющих наше мировосприятие, превращающих

мир в его копию или симулякр – репрезентацию. Это «положительное» значение термина «репрезентация» в том смысле, что оно соответствует магистральной линии постмодернизма.

Р.

Краусс (р. 1941) исследует значение этого

термина на примере кубистических

коллажей [см.: 14], называя коллажи П.

Пикассо (1881–1973) Коллаж, СКРИПКА первыми

систематическим исследованиями знаковой

репрезентации в изобразительном

искусстве. Знак – это «заместитель,

подмена предмета», он существует и

действует в отрыве от предмета, к которому

отсылает. Вся область репрезентации

основана на отсутствии, отсутствие есть

главнейшее условие репрезентативной

функции знака. Именно это и является

основной темой работ синтетического

кубизма Пикассо. На первый взгляд, в

коллажах мы имеем дело с настоящим

культом плоскости, поверхности картины,

ее фона. На самом деле именно фон в

коллаже скрыт и расщеплен. Из предмета

восприятия он превращается в предмет

описания, репрезентации. Коллажный

элемент скрывает от глаз одно поле,

чтобы предъявить изображение,

представляющее другое, новое поле, но

предъявить его как «изображение –

поверхность, являющуюся образом

уничтоженной поверхности». Коллаж

противостоит классическому стремлению

к полноте восприятия и непосредственному

присутствию. Поскольку значение знака

никогда не бывает абсолютным, один и

тот же коллажный элемент может обозначать

различные вещи: например, клочок бумаги

– прозрачность и непрозрачность,

открытость и закрытость и т. д. в

зависимости от контекста.

Именно это и является

основной темой работ синтетического

кубизма Пикассо. На первый взгляд, в

коллажах мы имеем дело с настоящим

культом плоскости, поверхности картины,

ее фона. На самом деле именно фон в

коллаже скрыт и расщеплен. Из предмета

восприятия он превращается в предмет

описания, репрезентации. Коллажный

элемент скрывает от глаз одно поле,

чтобы предъявить изображение,

представляющее другое, новое поле, но

предъявить его как «изображение –

поверхность, являющуюся образом

уничтоженной поверхности». Коллаж

противостоит классическому стремлению

к полноте восприятия и непосредственному

присутствию. Поскольку значение знака

никогда не бывает абсолютным, один и

тот же коллажный элемент может обозначать

различные вещи: например, клочок бумаги

– прозрачность и непрозрачность,

открытость и закрытость и т. д. в

зависимости от контекста.

Второе,

«отрицательное» значение термина

репрезентации связано с верой

постмодернистов во всесилие языка.

Любая репрезентация определяется ее

способами. Означающее определяет

означаемое, которое само, в конечном

счете, оказывается означающим другого

означаемого. Следовательно, можно

говорить о кризисе репрезентации

современного искусства, когда само

понятие репрезентации оказывается

принадлежностью классической картины

мира. Отсюда недоверие современной

критики к «универсальной» проблематике,

самой возможности перекидывать мостики

между искусством и другими областями

человеческой деятельности.

Означающее определяет

означаемое, которое само, в конечном

счете, оказывается означающим другого

означаемого. Следовательно, можно

говорить о кризисе репрезентации

современного искусства, когда само

понятие репрезентации оказывается

принадлежностью классической картины

мира. Отсюда недоверие современной

критики к «универсальной» проблематике,

самой возможности перекидывать мостики

между искусством и другими областями

человеческой деятельности.

Искусство

в этом контексте воспринимается либо

как «продолжение реальности», ломающее

все семантические связи (означаемое и

означающее), либо как порождение некоей

внеприродной «системы» (например,

«письмо» Ж. Деррида), порождающей и

искусство, и самого субъекта. В обоих

случаях мы имеем дело с однолинейной

системой, не нуждающейся в субъекте и

ничем ему не обязанной. Кризис

репрезентации, в конечном счете,

оказывается кризисом субъекта. Проблема

репрезентации тесно связана с категориями

«пространство» и «время». С позиций

философии искусства они понимаются как

измерения объективной реальности,

которые выявляются в тесном единстве

с мировоззренческим характеристиками

эпохи, ее художественным сознанием,

границами и возможностями художественного

воображения, формами распространения

искусства.

Медиапредставление реальности в философии. Репрезентация как субститут и идеология

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ССЫЛКА

ВВЕДЕНИЕ

Репрезентация – это просто акт подражания или акт идентификации людей идентифицируют себя с помощью своих миметических способностей, когда они видеть себя в других и воспринимать состояние взаимного равенства. Представление реальности может относиться к подобию, подобию и символизации мира, когда мы принимаем его как трансформацию мифа. Идея репрезентации на ее простом уровне включает в себя наше понимание действия репрезентации и того, как мы определяем это действие. В этом эссе подробно описывается репрезентация реальности в средствах массовой информации, как это было описано ключевыми теоретиками и их теориями в классическую эпоху, и далее объясняется репрезентация как заменитель, а также как идеология.

Классический век относится к античному периоду до рождения Иисуса Христа (Auerbach, E, 1974). Среди ключевых философов того периода были такие люди, как Платон, древнегреческий философ; Аристотель, который также является греческим философом и учеником Платона; святой Фома Аквинский, богослов из Италии; Галилео Галилей, итальянский врач, астроном и философ, и, наконец, что не менее важно, Фрэнсис Бэкон, английский философ и лидер научной революции. Я критически проведу глубокий анализ/обсужу репрезентацию, как обрисовано в общих чертах этими философами, и я также выделю репрезентацию как заменитель и идеологию.

Среди ключевых философов того периода были такие люди, как Платон, древнегреческий философ; Аристотель, который также является греческим философом и учеником Платона; святой Фома Аквинский, богослов из Италии; Галилео Галилей, итальянский врач, астроном и философ, и, наконец, что не менее важно, Фрэнсис Бэкон, английский философ и лидер научной революции. Я критически проведу глубокий анализ/обсужу репрезентацию, как обрисовано в общих чертах этими философами, и я также выделю репрезентацию как заменитель и идеологию.

Прежде всего обратимся к Платону, который в диалоге берет «представление» с несколькими значениями и коннотациями и изменяет термин в соответствии с контекстом, в котором он его использует. Платона, возможно, можно назвать виновником идеи о том, что репрезентациям не хватает правды или «реального» качества. Платон рассматривал репрезентацию как подражание или «мимесис». ’ (Аннас, 1982)

Для Платона более двух тысяч лет назад образ был представлением чего-либо и не был, не мог быть оригиналом. Это всегда было подражанием и всегда не имело ценности по сравнению с оригиналом, поскольку это был не оригинал, а симулякр, ложная претензия на существование. (Аннас, 19 лет82)

Это всегда было подражанием и всегда не имело ценности по сравнению с оригиналом, поскольку это был не оригинал, а симулякр, ложная претензия на существование. (Аннас, 19 лет82)

Платоновский симулякр ставит под вопрос всю связь между реальными объектами и их копиями, а также отдает приоритет двум сущностям с точки зрения ценности. Платон рассматривает «представление» как уподобление себя другому в речи и телесном поведении и как обращение к низшей части души человека; он также обращается к эпистемологии и метафизике концепции. (Весна 1985 г.)

Противореча этому, Аристотель, который, как известно, является учеником Платона, не ссылается на подражание идее и внешнему виду, как у Платона. Аристотель рассматривает репрезентацию как знак и утверждает, что каждая область знаний имитируется в том смысле, что как человеческие существа мы все учимся через подражание (Annas, 19).82)

Согласно Анджело (1985), Аристотель первым занялся «репрезентацией» как теорией искусства. Он останавливается на понятии репрезентации как эстетической теории искусства и рассматривает подражание с точки зрения формы, в которой оно воплощено. Аристотель утверждает, что все человеческие действия миметичны и что люди учатся через подражание, например. в теории социального обучения Альберта Бандуры говорится, что мы учимся, подражая с раннего возраста. В частности, для него «изобразительность» является отличительной чертой искусства.

Он останавливается на понятии репрезентации как эстетической теории искусства и рассматривает подражание с точки зрения формы, в которой оно воплощено. Аристотель утверждает, что все человеческие действия миметичны и что люди учатся через подражание, например. в теории социального обучения Альберта Бандуры говорится, что мы учимся, подражая с раннего возраста. В частности, для него «изобразительность» является отличительной чертой искусства.

Для Платона художник был не чем иным, как подражателем. Этот подражатель, претендуя на то, чтобы представлять реальное, сделал не что иное, как репрезентацию мнения о реальном. Ученик Платона Аристотель, может быть, более дипломатично, чем Платон, описывал изображение нарисованной фигуры не как подобие персонажа, а скорее как знак характера. Аристотель рассматривает репрезентацию реальности как относящуюся к кому-то или чему-то, но не пытается изображать из себя этого кого-то или что-то (Саммерс, 19).96:6).

Однако он тщательно проводит различие между различными видами знания, т. е. он утверждает, что искусство и философия имеют дело с разными видами истины; философия имеет дело с конкретной и абсолютной истиной, тогда как искусство имеет дело с эстетической и универсальной истиной. Аристотель рассматривает репрезентацию как активный эстетический процесс. (Crane, R, S & Keats, W, R et al, 1996)

е. он утверждает, что искусство и философия имеют дело с разными видами истины; философия имеет дело с конкретной и абсолютной истиной, тогда как искусство имеет дело с эстетической и универсальной истиной. Аристотель рассматривает репрезентацию как активный эстетический процесс. (Crane, R, S & Keats, W, R et al, 1996)

Платон и Аристотель придавали термину «представление» разные значения. Платон рассматривает репрезентацию в этическом и политическом контексте, тогда как Аристотель использует репрезентацию как эстетический феномен и как деятельность художника, как я объяснил в предыдущем абзаце; они оба согласны с тем, что поэзия миметична, но имеют разные представления о поэзии и репрезентации. (Саммерс, 1996)

Платон и Аристотель утверждают, что художник (Демиург) и поэт подражают природе, таким образом, произведение искусства есть отражение природы. Однако у них разные взгляды на функции подражания в искусстве и литературе. Платон верит в существование идеального мира, где существует реальная форма каждого предмета, встречающегося в природе. Произведение искусства, отражающее природу и вдвойне далекое от той реальности, которую оно представляет. Аристотель, с другой стороны, не имеет дела с идеальным миром, вместо этого он анализирует природу. Он утверждает, что произведение искусства подражает природе не такой, какая она есть, а такой, какой она должна быть. В этом смысле художник не нарушает истину, а отражает действительность.

Произведение искусства, отражающее природу и вдвойне далекое от той реальности, которую оно представляет. Аристотель, с другой стороны, не имеет дела с идеальным миром, вместо этого он анализирует природу. Он утверждает, что произведение искусства подражает природе не такой, какая она есть, а такой, какой она должна быть. В этом смысле художник не нарушает истину, а отражает действительность.

Основная забота Платона связана с публичным чтением драматической и эпической поэзии, а у Платона есть соревнование между философией и поэзией. Поэт всячески влияет на характер юноши и оказывает тлетворное влияние на воспитание юного ума. Кроме того, поэты не обладают истинным знанием вещей. Платон предполагает, что эмоциональный призыв представляет собой угрозу разуму, что миметическое искусство далеко от реальности, что поэт несерьезен, ничего не знает о поэзии и не может дать удовлетворительных сведений о своем искусстве.

Очевидно, что он сопротивляется концепции подражания в случае поэтического сочинения. Трагедия в частности и поэзия вообще имеют дело скорее с наслаждением, чем с наставлением, а так как в пьесе нельзя подражать мудрому и тихому человеку, так как такой человек не соответствует содержанию трагедии, то «изображение» этически отвлекает. Поэтому функция различных дискуссий о изобразительном искусстве в республике этическая; везде, где он упоминает об искусстве, он обсуждает его в связи с воспитанием и этикой (Annas, 1982).

Трагедия в частности и поэзия вообще имеют дело скорее с наслаждением, чем с наставлением, а так как в пьесе нельзя подражать мудрому и тихому человеку, так как такой человек не соответствует содержанию трагедии, то «изображение» этически отвлекает. Поэтому функция различных дискуссий о изобразительном искусстве в республике этическая; везде, где он упоминает об искусстве, он обсуждает его в связи с воспитанием и этикой (Annas, 1982).

Хотя Аристотель соглашается с Платоном в том, что поэзия способна вызывать эмоции, он не уделяет много внимания этическим и эпистемологическим аспектам «репрезентации». Однако он останавливается на удовольствии, которое люди получают от обучения, и утверждает, что трагедия разряжает чувства и зрители покидают спектакль в состоянии покоя, свободного от страстей.

Платон беспокоится о нравственном воздействии поэзии, тогда как Аристотель ударяет в психологию и снова и снова возвращается к содроганию ужаса и жалости, которые трагедия вызывает у зрителя, который поэтому повторяет или подражает тому, что уже произошло на сцене. А тот, в свою очередь, зритель повторяет или имитирует то, что уже произошло (Филипп, 19 лет).96)

А тот, в свою очередь, зритель повторяет или имитирует то, что уже произошло (Филипп, 19 лет).96)

Платон утверждает, что существует двойственность между искусством (представлением и повествовательным искусством) и этикой. Такой способ репрезентации (олицетворения), по Платону, ведет к утрате себя или трансформации идентичности и становится делом нравственного разрушения. Аристотель также принимает ту же деятельность олицетворения, но по-другому. (Gerathy, 1996:275)

Через несколько лет средневековый католический теолог Фома Аквинский признал вертикальную природу, которую теперь приобрело символическое представление; нижний стих, который указывает на точки, представляющие высшего Бога. Отрицая эквивалентность высшего и низшего, Фома Аквинский признавал, что к высшему можно обращаться через низшее. Фомы Аквинского рассматривают репрезентацию как божественный инструмент.

Согласно представлению Фомы Аквинского, среди тайн веры стали почти сверхъестественными посредниками между человечеством и Богом. На самом деле Аквинский поощрял эту практику; поскольку мы не можем быть непосредственно подвержены божественной истине, вера должна быть переведена во что-то, что представлено для поглощения нами через наше низшее или человеческое чувство (Summer, 1996: 7)

На самом деле Аквинский поощрял эту практику; поскольку мы не можем быть непосредственно подвержены божественной истине, вера должна быть переведена во что-то, что представлено для поглощения нами через наше низшее или человеческое чувство (Summer, 1996: 7)

[…]

Сходство и репрезентация: очерк философии изображения | Отзывы | Философские обзоры Нотр-Дама

Имя автора Сходство и представление — Бен Блюмсон. Представляется очевидным, что это так, поскольку существует произвольная конвенция , предусматривающая связь между физическим лицом, являющимся автором книги, и его именем и фамилией; в качестве альтернативы, изображение Бена Блумсона будет считаться таковым только в том случае, если оно напоминает автора Сходство и представление по внешнему виду. Это та самая «банальность», с которой начинает Блюмсон: как он заявляет в первых строках «Введения», его первой целью будет защита ее от возражений философов. По-видимому, полагает он, отрицать такое утверждение могли бы мечтать только философы (что, впрочем, не является основанием отвергать их возражения 9).0017 tout court , поскольку они вызывают ценную критику здравого смысла).

По-видимому, полагает он, отрицать такое утверждение могли бы мечтать только философы (что, впрочем, не является основанием отвергать их возражения 9).0017 tout court , поскольку они вызывают ценную критику здравого смысла).

Противники банальности изображения как зависимости от сходства основывают свою критику на близкой аналогии между изобразительным и описательным представлением, признавая, что в обоих случаях природа связи между представлением и тем, что изображается, случайна. Однако стратегия Блюмсона состоит не в том, чтобы отвергнуть эту аналогию, а в том, чтобы полностью поддержать ее и в то же время отрицать, что она является причиной для отказа от банальности. Как следствие, книга идет по двум взаимодополняющим путям: один защищает банальность, другой — защиту аналогии между описанием и изображением: глава за главой читатель подводится к тому мнению, что изобразительное представление в то же время аналогично языковому высказыванию и на основе сходства.

Есть как минимум два очевидных достоинства работы Блюмсона.

Первая — это его попытка преодолеть оппозицию между двумя якобы альтернативными взглядами на изображение, основанное на сходстве, и на изображение, аналогичное языку. Это делается путем привлечения внимания к тому факту, что и изображение, и описание являются членами более широкой категории — репрезентации — и сосредоточения внимания на их аналогиях, а не только на их различиях; тем не менее, эти различия еще предстоит признать, и смысл всей книги в том, как правильно их нарисовать. Судя по всему, Сходство и представление — это скорее «Опыт философии представлений », чем «Опыт философии изображений», в частности, как в подзаголовке. Если и описание, и изображение являются репрезентациями, то они зависят от признания намерений — в рамках, сильно вдохновленных грайсовским анализом коммуникации и значения; однако они различны, потому что описание опосредовано соглашением, а изображение опосредовано сходством.

В соответствии с этим подходом вторая заслуга Блюмсона состоит в том, что он широко опирается на философию языка, не отказываясь по этой причине от банальности изображения, основанного на сходстве: изображение есть частный случай говорящего значения и, как следствие, результаты его исследования. в своего рода «прагматике» для картинок. Для того чтобы развернуть свой анализ, Блумсон принимает во внимание взгляды на язык — среди прочих взгляды Льюиса, — которые позволяют расширить смысл «высказывания», чтобы охватить все действия , не только язык, но и общение в целом, включая графическое изображение. Таким образом, философия образов и философия языка воссоединяются в философии «репрезентации», предназначенной для передачи информации.

в своего рода «прагматике» для картинок. Для того чтобы развернуть свой анализ, Блумсон принимает во внимание взгляды на язык — среди прочих взгляды Льюиса, — которые позволяют расширить смысл «высказывания», чтобы охватить все действия , не только язык, но и общение в целом, включая графическое изображение. Таким образом, философия образов и философия языка воссоединяются в философии «репрезентации», предназначенной для передачи информации.

Первое определение изображения во вступительной главе, данное для уточнения предмета книги, является остенсивным : изображение есть своего рода представление, а фигуративная живопись и рисунок, очевидно, являются изображением; однако фигуративная скульптура, фотографии и карты также являются изображениями. На самом деле изображение может принадлежать многим медиа: например, несмотря на то, что музыка в большинстве случаев не является ни изобразительной, ни репрезентативной, программная музыка является и тем, и другим. Интересно, что абстрактная живопись не изобразительный, а потому не считается (что подтверждает, что книга Блюмсона посвящена философии представлений, а не философии картин). Исходя из этого определения, Блюмсон поэтапно развивает свой анализ, каждый раз обращаясь к возможным возражениям и, наконец, очерчивая «устойчивую» точку зрения.

Интересно, что абстрактная живопись не изобразительный, а потому не считается (что подтверждает, что книга Блюмсона посвящена философии представлений, а не философии картин). Исходя из этого определения, Блюмсон поэтапно развивает свой анализ, каждый раз обращаясь к возможным возражениям и, наконец, очерчивая «устойчивую» точку зрения.

В главах 2 и 3 Блюмсон утверждает, что изображение является своего рода интенциональной репрезентацией, таким образом расширяя анализ Грайса значения говорящего с точки зрения намерения, чтобы охватить также и изображение. Изображение на самом деле является частным случаем значения говорящего: слова производят воздействие на аудиторию в той мере, в какой аудитория делает вывод о своих коммуникативных намерениях в говорящем, который подчиняется некоторому соглашению. В случае с изображениями процесс аналогичен, но сходство становится ключевым компонентом, поскольку аудитория должна признать сходство изображения с тем, что оно представляет, чтобы понять намерения его сторонника. Таким образом, анализ проводится с точки зрения эффекты , которые изображения призваны вызвать у своей аудитории посредством распознавания намерений, стоящих за их использованием. На самом деле, высказывание может быть определено как любое действие, которое предназначено для общения.

Таким образом, анализ проводится с точки зрения эффекты , которые изображения призваны вызвать у своей аудитории посредством распознавания намерений, стоящих за их использованием. На самом деле, высказывание может быть определено как любое действие, которое предназначено для общения.

Возможна аналогия между изображением и описанием, основанная на распознавании намерений, и тогда опосредование считается условностью для описания и сходством для изображения. В целом сходство играет роль облегчения выражения и распознавания намерений. Как объясняет Блюмсон, цель состоит в том, чтобы свести изображение к намерению метафизически (но не эпистемически) и отдать вместо этого эпистемологический приоритет сходству над изображением. Важный момент, вырисовывающийся как разногласие («о деталях, а не в духе» (с. 49)) с точки зрения Кэтрин Абелл на изображение, заключается в том, что все еще возможно изобразить что-то без намерения произвести эффект на аудиторию : на самом деле, в некоторых случаях — например, в наброске или каракуле — это возможно рассматривать скетчера или рисовальщика как предполагаемую аудиторию его или ее собственного наброска или рисунка. Есть и другие интересные последствия. Художественный вымысел, например, анализируется путем замены воображения в качестве предполагаемого эффекта при анализе значения говорящего: опыт сходства на самом деле не требует наличия и того, что похоже, и того, на что похоже. Если это общий план, то все возражения теперь должны быть направлены на анализ значения говорящего simpliciter , а не его применение к случаю изображения.

Есть и другие интересные последствия. Художественный вымысел, например, анализируется путем замены воображения в качестве предполагаемого эффекта при анализе значения говорящего: опыт сходства на самом деле не требует наличия и того, что похоже, и того, на что похоже. Если это общий план, то все возражения теперь должны быть направлены на анализ значения говорящего simpliciter , а не его применение к случаю изображения.

Следующие главы исследуют детали взгляда и сосредоточены больше на защите аналогии между описанием и изображением, чем на защите банальности. В главе 3 рассматривается возможное возражение, что то, что изображает художник, может не совпадать с тем, что он намеревается изобразить. Главы 4 и 5 посвящены модификации грайсовского анализа значения предложения таким образом, чтобы сходство играло для описания ту же роль, что и условность для описания. Блюмсон рассматривает изображение как своего рода систему символов, не допуская — вопреки Гудману — того, что из этого следует, что изобразительное представление является произвольным. Следуя за Льюисом, он проводит различие между изучением языка в абстрактном виде и языком в употреблении. Банальность — это тезис об используемых системах символов: сходство отвечает за определение того, какие системы символов в абстрактном виде являются фактически используемыми системами символов. Здесь проявляется различие между изображением и описанием: изобразительные системы символов различны в том, как они связаны с населения , которые их используют. Действительно, аналогия между описанием и изображением касается значения говорящего, а не значения предложения! В терминологии Блюмсона это связано с фундаментальными вопросами («о том, почему изображения обладают тем синтаксисом и семантикой, которыми они обладают» (стр. 82)), а не с описательными («о синтаксисе и семантике изображений» (стр. 82)). Более того, изобразительные системы символов широко распространены, но изображение также может выходить за пределы систем символов, и это снова указывает в пользу аналогии между изображением как описанием: одни устные и письменные высказывания принадлежат языкам, тогда как другие выпадают за его пределы.

Следуя за Льюисом, он проводит различие между изучением языка в абстрактном виде и языком в употреблении. Банальность — это тезис об используемых системах символов: сходство отвечает за определение того, какие системы символов в абстрактном виде являются фактически используемыми системами символов. Здесь проявляется различие между изображением и описанием: изобразительные системы символов различны в том, как они связаны с населения , которые их используют. Действительно, аналогия между описанием и изображением касается значения говорящего, а не значения предложения! В терминологии Блюмсона это связано с фундаментальными вопросами («о том, почему изображения обладают тем синтаксисом и семантикой, которыми они обладают» (стр. 82)), а не с описательными («о синтаксисе и семантике изображений» (стр. 82)). Более того, изобразительные системы символов широко распространены, но изображение также может выходить за пределы систем символов, и это снова указывает в пользу аналогии между изображением как описанием: одни устные и письменные высказывания принадлежат языкам, тогда как другие выпадают за его пределы. Проводя аналогию между изображением и описанием, Блюмсон в главе 6 утверждает, что никакая несоответствие между изображением и описанием не может быть проведено на том основании, что язык на самом деле композиционный пока картинки нет. Он определяет три ограничения, которым подчиняются теории репрезентации — ограничение конечной аксиоматизации, зеркальное ограничение и структурное ограничение — и утверждает, что композиционные объяснения зависят только от третьего. В сравнении с точкой зрения Роберто Казати и Акилле Варци, выраженной в частях и местах (1999), он защищает идею о том, что карты действительно учитывают структурные ограничения, согласно которым с помощью рациональных индуктивных средств можно сделать вывод о том, что каждая часть карты представляет из аксиом теории представления для этих частей. Поэтому карты можно рассматривать как композиционные, так и языковые, а разницу между изображением и описанием нужно искать в другом (назад к банальности).

Проводя аналогию между изображением и описанием, Блюмсон в главе 6 утверждает, что никакая несоответствие между изображением и описанием не может быть проведено на том основании, что язык на самом деле композиционный пока картинки нет. Он определяет три ограничения, которым подчиняются теории репрезентации — ограничение конечной аксиоматизации, зеркальное ограничение и структурное ограничение — и утверждает, что композиционные объяснения зависят только от третьего. В сравнении с точкой зрения Роберто Казати и Акилле Варци, выраженной в частях и местах (1999), он защищает идею о том, что карты действительно учитывают структурные ограничения, согласно которым с помощью рациональных индуктивных средств можно сделать вывод о том, что каждая часть карты представляет из аксиом теории представления для этих частей. Поэтому карты можно рассматривать как композиционные, так и языковые, а разницу между изображением и описанием нужно искать в другом (назад к банальности).

Следует отметить, что взгляд на изображение как на композиционное может представлять интерес не только для философии репрезентации, но и для таких позиций в философии сознания, как точка зрения Лоуренса В. Барсалу (1999), который утверждает, что познание разделяет системы с восприятием как на когнитивном, так и на нервном уровне и основывается на перцептивных символах, которые являются модальными и аналоговыми, но тем не менее динамичными и композиционными, а не целостными и статичными (какими обычно считаются физические изображения). Теория Барсалу пытается обеспечить синтез между традиционными теориями и теориями заземления, сохраняя символическую функциональность традиционных теорий, и в этом отношении она не так уж далека от цели Блюмсона по духу: поддерживать банальность изображения как основанного на сходстве, не отказываясь от власти. композиционности.

Барсалу (1999), который утверждает, что познание разделяет системы с восприятием как на когнитивном, так и на нервном уровне и основывается на перцептивных символах, которые являются модальными и аналоговыми, но тем не менее динамичными и композиционными, а не целостными и статичными (какими обычно считаются физические изображения). Теория Барсалу пытается обеспечить синтез между традиционными теориями и теориями заземления, сохраняя символическую функциональность традиционных теорий, и в этом отношении она не так уж далека от цели Блюмсона по духу: поддерживать банальность изображения как основанного на сходстве, не отказываясь от власти. композиционности.

Теория окончательно сформулирована: оставшаяся часть книги посвящена возможным возражениям и открытым проблемам. И снова Блюмсон представляет множество взглядов, исходящих из разных областей философии, что является еще одним достоинством книги: его подход на самом деле является очень «междисциплинарным» в рамках отдельных и иногда несвязанных областей философии, исследуя взгляды, исходящие из философии языка, так и из метафизики. Эти заключительные главы, как указывает сам автор, являются наиболее спорными и, возможно, открытыми для критики. В главе 7 аналогия между описанием и изображением подталкивается к рассмотрению аналога новых предложений для описания: может ли композиционная природа изображений объяснить нашу способность понимать новые изображения? Глава 8 посвящена тому, как теория справляется с возможностью изображать несуществующее, с возможностью изображать что-то, не изображая чего-то в частности, и, наконец, с изобразительным искажением. Опять же, ответ основан на интенциональности вообще, путем применения семантики возможных миров к содержанию изображения. Блюмсон утверждает, что такой ход не отрекается от духа рамки возможных миров и в то же время согласуется с банальностью изображения, опосредованного сходством. Глава 9обсуждает проблему изображений в перспективе и возможность изображения невозможного: изображение подобно мыслям и предложениям, поскольку оно различает разные способы существования вещей.

Эти заключительные главы, как указывает сам автор, являются наиболее спорными и, возможно, открытыми для критики. В главе 7 аналогия между описанием и изображением подталкивается к рассмотрению аналога новых предложений для описания: может ли композиционная природа изображений объяснить нашу способность понимать новые изображения? Глава 8 посвящена тому, как теория справляется с возможностью изображать несуществующее, с возможностью изображать что-то, не изображая чего-то в частности, и, наконец, с изобразительным искажением. Опять же, ответ основан на интенциональности вообще, путем применения семантики возможных миров к содержанию изображения. Блюмсон утверждает, что такой ход не отрекается от духа рамки возможных миров и в то же время согласуется с банальностью изображения, опосредованного сходством. Глава 9обсуждает проблему изображений в перспективе и возможность изображения невозможного: изображение подобно мыслям и предложениям, поскольку оно различает разные способы существования вещей. Последняя глава — глава 10 — принимает во внимание один вопрос, по которому автор оставался нейтральным в предыдущих девяти главах: если изображение зависит от сходства, а походить означает иметь общие свойства, то какая теория свойств и сходства соответствует его мнению? В этой последней главе Блумсон пытается избежать ловушек, которые расставил Гудман, чтобы поставить под угрозу банальность.

Последняя глава — глава 10 — принимает во внимание один вопрос, по которому автор оставался нейтральным в предыдущих девяти главах: если изображение зависит от сходства, а походить означает иметь общие свойства, то какая теория свойств и сходства соответствует его мнению? В этой последней главе Блумсон пытается избежать ловушек, которые расставил Гудман, чтобы поставить под угрозу банальность.

Как видно из этого краткого обзора, книга Блюмсона очень богата. Преследуя четкую цель, он анализирует множество взглядов на изображение, язык и многое другое, предлагая работу, которая в то же время оригинальна и поучительна. Тем не менее, аргументация иногда бывает очень плотной и, следовательно, может быть труднодоступной для неосведомленного читателя.

Опора на признание намерений изображения остается в некоторой степени проблематичной. Изображение – это преднамеренная репрезентация. Но что происходит, если аудитория какого-то изображения уже не та аудитория, которая была в замыслах автора картины? Например, рассмотрим картины в пещерах Ласко. В этом случае археологи могут рассматривать их как изображения (напоминающие животных), поскольку они приписывают авторам определенные коммуникативные намерения. Но как они могут быть уверены в ценности этой атрибуции, если сами не являются той аудиторией, с которой изначально намеревались общаться авторы картин? Все эти трудности связаны с приверженностью Блюмсона намерениям Грайса. Действительно ли правдоподобно, что шутка считается таковой из-за того, что мы распознаем намерения ее автора? Шутка есть шутка, потому что она смешная, и именно поэтому публика смеется; только после этого становится понятно намерение автора шутки рассмешить аудиторию (я слышал эту критику от Кендалла Уолтона на недавней конференции). Другая трудность возникает при сравнении сходства и условности как опосредований, именно между сходством и условностью 9.0017 используется . Соглашения часто бывают явными, и поэтому ими легко поделиться; вместо этого сходства нужно «увидеть», и поэтому они могут быть очень субъективными (Гудман согласился).

В этом случае археологи могут рассматривать их как изображения (напоминающие животных), поскольку они приписывают авторам определенные коммуникативные намерения. Но как они могут быть уверены в ценности этой атрибуции, если сами не являются той аудиторией, с которой изначально намеревались общаться авторы картин? Все эти трудности связаны с приверженностью Блюмсона намерениям Грайса. Действительно ли правдоподобно, что шутка считается таковой из-за того, что мы распознаем намерения ее автора? Шутка есть шутка, потому что она смешная, и именно поэтому публика смеется; только после этого становится понятно намерение автора шутки рассмешить аудиторию (я слышал эту критику от Кендалла Уолтона на недавней конференции). Другая трудность возникает при сравнении сходства и условности как опосредований, именно между сходством и условностью 9.0017 используется . Соглашения часто бывают явными, и поэтому ими легко поделиться; вместо этого сходства нужно «увидеть», и поэтому они могут быть очень субъективными (Гудман согласился). Представьте, что я вижу портрет (задуманный как портрет) Бена Блюмсона и не нахожу, чтобы он вообще был похож на Бена Блюмсона. Как кто-то может возражать мне и утверждать, что я не прав? Впрочем, если бы я сказал, что Бена Блюмсона зовут Тед Блюмсон, меня нетрудно было бы убедить, что я ошибаюсь.

Представьте, что я вижу портрет (задуманный как портрет) Бена Блюмсона и не нахожу, чтобы он вообще был похож на Бена Блюмсона. Как кто-то может возражать мне и утверждать, что я не прав? Впрочем, если бы я сказал, что Бена Блюмсона зовут Тед Блюмсон, меня нетрудно было бы убедить, что я ошибаюсь.

В заключение хочу отметить последнее достоинство работы Блюмсона. Его миссия — защищать банальность изображения, основанного на сходстве, и считает, что это лежит в основе его встречи с существующей литературой, не прибегая к «подходу последнего человека, оставшегося в живых» (стр. 13). Как он сам объясняет, он не устанавливает свою теорию, опровергая любую другую правдоподобную теорию и упоминая альтернативные подходы только тогда, когда они имеют отношение к его точке зрения: определение правильного анализа изображения оставляет открытой возможность найти другие анализы в других терминах как пока они отвечают требованиям защиты как банальности, так и аналогии между описанием и изображением.