о призвании, миссии, предназначении и профориентации

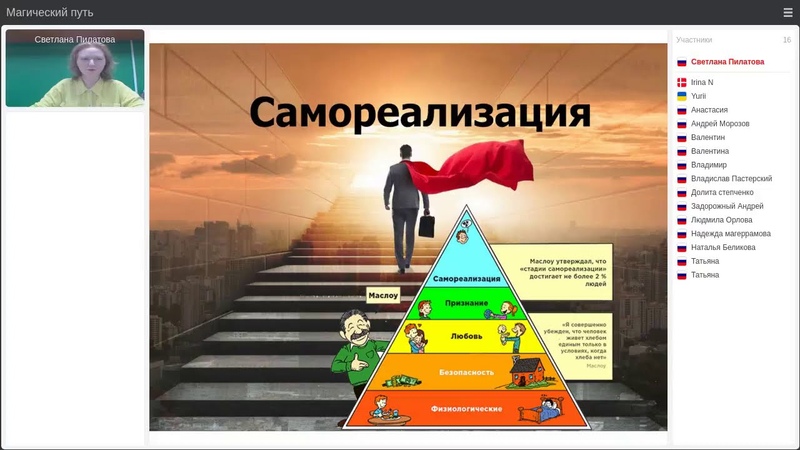

От самоактуализации переходим к самореализации. Попробуем ответить на вопросы: в какой сфере мы самореализовались в большей или меньшей степени; куда приводят поиски своей миссии и стоит ли хобби превращать в работу.

Это часть интерактивных уроков, подготовленных образовательной платформой Level One в сотрудничестве с крупнейшими российскими экспертами.

Еще 500 уроков по 15 направлениям, от истории и архитектуры до здоровья и кулинарии на levelvan.ru/plus

посмотреть все урокиАвтор урока

Мария КунахПсихолог, личностно-ориентированный психотерапевт, семейный консультант. Автор онлайн-курса о здоровых отношениях и блога о психологии.

Сферы самореализации и их проявления 👇

Профессиональная: через карьеру или свое дело, где человеку комфортно, где он чувствует себя полезным, важным. Самореализация не означает успех, достижения, высокие должности и доходы. Это может быть, но не обязательное условие. Топ-менеджер вполне может не ощущать профессиональную самореализованность, потому что хотел бы виноград выращивать, а не на совещаниях сидеть.

Самореализация не означает успех, достижения, высокие должности и доходы. Это может быть, но не обязательное условие. Топ-менеджер вполне может не ощущать профессиональную самореализованность, потому что хотел бы виноград выращивать, а не на совещаниях сидеть.

🎨 Творческая: через проявление креативности и создание нового объекта. Это может быть что угодно: от приготовления мяса новым способом, вышивания крестиком на подушках до танцев и программирования. Творческая и профессиональная самореализация может наслаиваться, если человек относится к людям творческих профессий.

👨👩👧👧 Социальная (+ личностная): через социальные роли — мать, отец, сын, дочь, друг — и уровень материального благополучия. Не обязательно становится миллиардером, иметь виллы и яхты, чтобы ощущать благополучие. У каждого свой уровень, на котором он чувствует себя достаточно комфортно. Человек самореализовывается в этой сфере, если имеет устойчивый круг общения, налаженные социальные связи.

🧍 Личностная сфера не стоит отдельно, потому что авторы не пришли к единому мнению, что входит в это понятие. Кто-то считает, что это реализация через семейные роли, другой говорит, что это женская/мужская самореализация.

В психологии нет понятий «призвание», «миссия» и «предназначение», это больше из области эзотерики.

🔮 Эти слова означают, что есть какое-то распределение свыше. Как будто некая божественная сила знает, кто ты и что тебе уготовано, а от человека это знание скрыто. При таком раскладе человек не является субъектом — творцом своей жизни, он всего лишь объект воздействия внешних сил. Об этом мы говорили в теме связи прошлого и настоящего.

🔭 Нюансы формулировки. Когда человек приходит к психологу с запросом «помогите мне найти свое предназначение», тот предложит переформулировать в «помогите мне раскрыть личностный потенциал, понять, кто я такой, какие у меня сильные и слабые стороны, что я умею и чего не умею».

🃏 Когда человек ищет свое предназначение, а точнее специалиста-предсказателя, кто условно разложит свои карты и скажет: «Уготована тебе судьба быть тем-то», то он заведомо ставит себя в слабую ведомую позицию. Не «я решаю», а «вы мне скажите и решите».

👢 Ловушка миссий и предназначений в том, что кажется будто это что-то пожизненное, что на роду написано, — родился сапожником, им и помрешь. Нашел один раз и остался в этом на всю жизнь. Но личность в течение жизни претерпевает изменения, она развивается или деградирует. Поэтому ниши деятельности могут меняться. Совершенно нормальная ситуация, когда человек в 20 лет нашел себя в одном, а к 30 годам — в другом. Это постоянный процесс и труд: прислушиваться к своим желаниям и искать способы их удовлетворить, отслеживать изменения и личностный рост.

👔 Когда человек думает: «Раз мне не нравится на офисной работе, значит я не нашел свое предназначение», вероятно он не очень себя изучил и не сопоставил свои личностные особенности и условия офиса.

Телеграм-канал

Level One

Вдохновляющие посты, новые запуски и подарки только для подписчиков

подписатьсяЧто предлагает психология вместо определения миссии и предназначения? Чтобы лучше узнать себя, определить свои сильные стороны и понять, в какой сфере лучше всего самореализовываться, можно пройти через профориентацию.

🎲 Профориентация — отдельная большая отрасль в психологии. Она помогает людям сделать самостоятельный выбор профессии. Не только подростки в старших классах думают над вопросом: «Кем стать?». Взрослым, кто разочаровался в своей профессии, тоже нужна подобная помощь.

🕵️♂️ На консультации у профориентолога определяют, какие у человека личностные качества, склонности, интересы, какие у него возможности, сильные стороны, плюс оценивается спрос на рынке труда.

Тесты и опросники для самодиагностики 👇

✴️ Опросник для профориентации подростков и взрослых. Выбирайте переработанный вариант.

💟 Один из популярных, но порядком устаревших, тестов — тест Климова. В редакции Азбель он более современный. По его методике людей условно можно разделить на четыре группы: Человек, Природа, Знак, Художественный образ.

✳️ Бывают смешанные методики для измерения личностных и лидерские качества, к чему у человека есть склонности. Среди них тест профессионального личностного типа Голланда.

🛂 Еще одна методика называется «Карта интересов», она помогает выявить не только интересы, но и способности. По ссылке представлено несколько вариантов этого теста. Выбирайте в редакции Елисеева, если тестирование проходит взрослый. И в редакции Азбель, если испытуемый подросток.

🆎 Положительные черты характера, которые Мартин Селигман и другие исследователи назвали добродетелями, определяются с помощью вопросника сильных сторон VIA-Survey. Полезно не только найти свои сильные стороны, но и вспомнить несколько достижений, которые стали возможны благодаря этим сильным сторонам.

Полезно не только найти свои сильные стороны, но и вспомнить несколько достижений, которые стали возможны благодаря этим сильным сторонам.

курс Level One

Общаться, дружить, любить: как строить отношения

Практический курс, который поможет построить или укрепить отношения. Мы поймем, как говорить на сложные темы: от секса и измен до воспитания детей. Команда психологов ответит на вопросы в чате, а тесты и небольшие задания помогут применить знания на практике.

Сегодня можно купить со скидкой 50%

5900₽

2950₽

подробнее о курсе

Готовность личности к самореализации как психологическая проблема(Горностай П.П.)

Проблема развития личности всегда стояла в центре внимания наук о

человеке. Самые первые донаучные и более поздние натурфилософские

концепции трактовали развитие как развертывание врожденных

качеств и свойств. Несмотря на то, что еще в античной психологии

выдвигаются идеи о зависимости развития личности от образа жизни

(Аристотель), тем не менее, очень долго развитие понималось как созревание.

В ХХ веке одно из лучших объяснений социальной сущности личности

осуществлено в рамках культурно-исторической теории Л. С.

Выготского [6], согласно которой личность не

«созревает» из внутренних предпосылок, а «формируется», достраивается на биологическом

фундаменте той системой общественных отношений, в которых

развивается человек. Высшие психические функции не представлены в

человеке от рождения, а даны лишь в виде потенциальной

возможности. Переход из потенциального в актуальное происходит

благодаря взаимодействию природных и социальных факторов в

процессе социализации, важнейшим механизмом которой

является интериоризация личностью культурного опыта

человечества. В отличие от социологизаторских теорий, где

фактически отрицается роль наследственности, развитие с позиций

культурно-исторической теории является  В процессе онтогенеза приобретается

относительная независимость от врожденных задатков человека,

которые, в конечном счете, не предопределяют развития высших

психических функций.

В процессе онтогенеза приобретается

относительная независимость от врожденных задатков человека,

которые, в конечном счете, не предопределяют развития высших

психических функций.

Связь врожденных задатков и развившихся способностей неоднозначна и опосредована. Автор теории деятельности А. Н. Леонтьев [13] утверждал, что задатки «чисто человеческих» способностей не врожденны, а формируются при жизни, и их природа связана с так называемыми «функциональными органами». Это согласуется с данными дифференциальной психологии и психофизиологии, в частности с идеями В. М. Русалова [20] о наличии промежуточных звеньев между врожденными качествами и актуальными способностями.

Биологические факторы лишь в том случае играют решающую роль в

развитии (а точнее, в неразвитии) личности, когда существуют

врожденные органические дефекты (чем больше патология, тем

большее влияние). В этом случае, развитие может не выходить за

рамки созревания. При отсутствии врожденных патологий на

определенном этапе решающим становится формирование в условиях

социальной среды.

В то же время, совершенно очевидно, что невозможно все

индивидуальные проявления личности человека объяснить влиянием

системы общественных отношений, а тем более нельзя вывести их из

индивидных характеристик. Понятий «индивид» и

«личность» оказывается недостаточно для описания,

например, высших способностей человека и ярких проявлений его

творческой активности. Это ограничение можно преодолеть,

используя понятие

Если личность — это социальная сущность человека, то она

неминуемо несет на себе отпечаток общественной системы и является

ее продуктом. Для личности одной из существенных потребностей

является потребность выполнения общественного долга (социальных

ожиданий). Именно поэтому в общественную машину тоталитарных

режимов хорошо вписывались личности, но совершенно не вписывались

индивидуальности, которых она безжалостно уничтожала.

Именно поэтому в общественную машину тоталитарных

режимов хорошо вписывались личности, но совершенно не вписывались

индивидуальности, которых она безжалостно уничтожала.

Изучение индивидуальности — это возврат к человеку, рассмотрение

его не как «винтика» общественной системы, а как

субъекта не только деятельности, но и собственной судьбы. Однако

это не возврат к индивиду, а переход на новую диалектическую

ступень, второе отрицание. Процесс развития

индивидуальности можно назвать индивидуализацией, в

основе которой лежит механизм экстериоризации, то есть

социальной отдачи личности, творчества. Но стать

индивидуальностью можно, лишь став личностью, однако для этого

недостаточно социальной детерминации. Здесь вступают в силу

индивидуальные, личностные, субъектные факторы. Выдающаяся

индивидуальность становится как бы над обществом, вступает с ним

в противоречие, развивается вопреки социальным ожиданиям. Такой

уровень развития нельзя свести к формированию. Индивидуальность

не просто формируется, а самореализуется,

саморазвивается. Иными словами, гения нельзя сформировать.

Создать его может лишь он сам. Как утверждал А. Г. Асмолов,

индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность

отстаивают.

Индивидуальность

не просто формируется, а самореализуется,

саморазвивается. Иными словами, гения нельзя сформировать.

Создать его может лишь он сам. Как утверждал А. Г. Асмолов,

индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность

отстаивают.

Приоритет внутренних факторов в развитии индивидуальности часто

рождает некорректные выводы о врожденности высших проявлений

способностей — таланта и гениальности. Это мнение опровергается

«надличностной» трактовкой индивидуальности, ибо

«движитель» развития индивидуальности не врожденный, а

формируется как личностное образование. Культурно-историческое

влияние на развитие личности опосредует влияние наследственных

факторов. Самореализация личности всегда характеризуется

ситуацией, когда личность становится субъектом собственного

развития. Это хорошо подтверждается мнением Ф. Баррона [4],

считающего способность проектировать себя главной функцией

личности, осуществляемой посредством творчества.

Три уровня развития — созревание (развертывание по внутренней программе), формирование (интериоризация внешних влияний, ассимиляция, адаптация) и самореализация (экстериоризация, творческая деятельность, жизнетворчество), а также факторы и результат развития представляют собой гегелевскую триаду — отрицание отрицания. Взаимосвязь этих уровней может иметь следующий вид:

Схема 1. Диалектика уровней развития личности

| Уровень развития | Факторы развития | Результат развития |

| самореализация | субъектные | индивидуальность |

| формирование | социальные | личность |

| созревание | биологические | индивид |

Соответственно, ступени развития личности, соответствующие им процессы и механизмы развития, а также основные формы активности можно представить в виде следующей схемы:

Схема 2. Диалектика ступеней развития

личности

Диалектика ступеней развития

личности

| Ступени развития | индивид ® личность (первое отрицание) | личность ® индивидуальность (второе отрицание) |

| Процессы развития | социализация | индивидуализация |

| Механизмы развития | интериоризация | экстериоризация |

| Формы активности | научение | творчество |

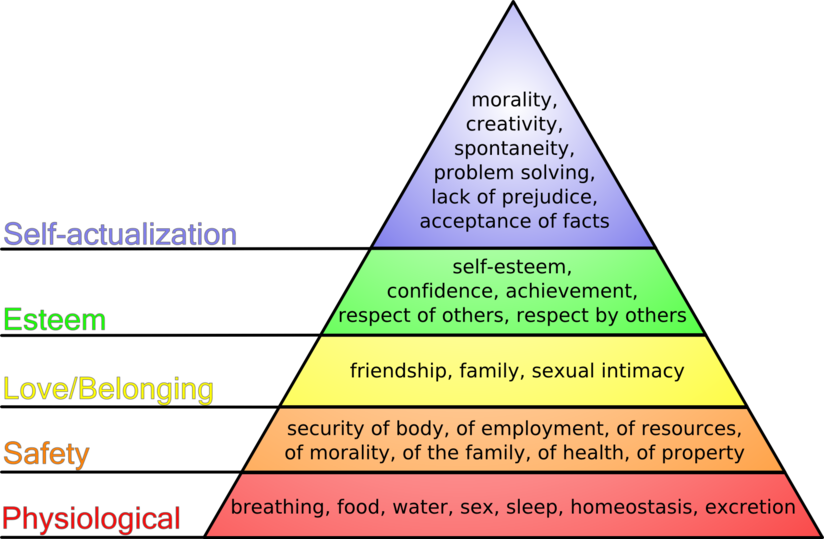

Концепция самореализации, как и близкие ей концепции

самоактуализации тесно связаны с развитием гуманистической

психологии на Западе во 2-й половине ХХ столетия, прежде всего —

в трудах А. Маслоу [14]. Однако сходные мысли развивал еще в 1940 году

украинский психолог Г. С. Костюк. Рассматривая сложную диалектику

влияния наследственности, среды и воспитания на развитие

личности, когда приобретенные качества становятся новыми

внутренними условиями развития, он пришел к идее саморазвития:

«Возникают высшие формы самодвижения развивающейся личности,

выражающиеся в ее сознательной целеустремленности, в стремлении

работать над собой, вырабатывать у себя те или иные качества,

руководствуясь определенным идеалом, подчинять своей власти игру

сил своей собственной природы. При наличии такой

целеустремленности личность до некоторой степени сама

начинает руководить своим собственным психическим

развитием» [11, с. 37]. В последнее время с идеями

самореализации и у нас в стране, и на Западе, связано развитие

разнообразных гуманистических направлений психотерапии. Отдельные

проблемы самореализации рассматриваются в современных

отечественных исследованиях: так, проблемы самореализации в

брачно-семейных отношениях рассматривает Л.

Маслоу [14]. Однако сходные мысли развивал еще в 1940 году

украинский психолог Г. С. Костюк. Рассматривая сложную диалектику

влияния наследственности, среды и воспитания на развитие

личности, когда приобретенные качества становятся новыми

внутренними условиями развития, он пришел к идее саморазвития:

«Возникают высшие формы самодвижения развивающейся личности,

выражающиеся в ее сознательной целеустремленности, в стремлении

работать над собой, вырабатывать у себя те или иные качества,

руководствуясь определенным идеалом, подчинять своей власти игру

сил своей собственной природы. При наличии такой

целеустремленности личность до некоторой степени сама

начинает руководить своим собственным психическим

развитием» [11, с. 37]. В последнее время с идеями

самореализации и у нас в стране, и на Западе, связано развитие

разнообразных гуманистических направлений психотерапии. Отдельные

проблемы самореализации рассматриваются в современных

отечественных исследованиях: так, проблемы самореализации в

брачно-семейных отношениях рассматривает Л. А. Коростылева [10],

самореализацию в рамках ролевой парадигмы исследует автор в своей

докторской диссертации «Психология ролевой самореализации

личности».

А. Коростылева [10],

самореализацию в рамках ролевой парадигмы исследует автор в своей

докторской диссертации «Психология ролевой самореализации

личности».

Уровни развития человека не следует понимать как этапы, разделенные во времени, точно также ступени развития — это не хронологические стадии, а скорее характеристики неких качественных результатов развития, которые не всегда последовательны. Элементы самореализации могут наблюдаться очень рано. Примером тому являются одаренные дети, которые избирательно и интенсивно занимаются любимым видом деятельности, которое является условием развития их способностей. Детская одаренность — одно из проявлений индивидуальности человека. Механизм психического развития можно представить в виде следующей цепочки, которую мы условно назовем спонтанной ситуацией развития:

Схема 3. Спонтанная ситуация развития

| потребности | ® | противоречия | ® | активность | ® | развитие |

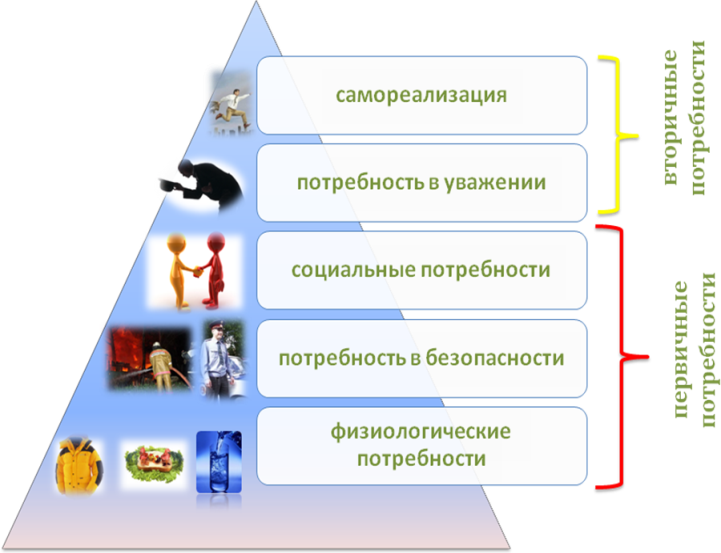

Потребности представляют собой сложную иерархию, в основании

которой находятся базовые потребности, которые, как правило,

предопределяются наследственными механизмами. Однако даже они в

процессе социального развития подвержены социализации.

Однако даже они в

процессе социального развития подвержены социализации.

Изображенная схема не является абсолютной. Не всякие потребности ведут к противоречию, не каждое противоречие ведет к активности и т. д. Для осуществления развития нужно, чтобы непосредственная возможность удовлетворения потребностей отсутствовала, но была представлена в виртуальном виде. Схема является также многовариантной и разветвленной. Скорее всего, это не одна цепочка, а целый спектр возможных вариантов. При блокировке одного из них (что определяется различными внутренними и внешними факторами), актуализируется другой путь. Уже на ранних этапах развития происходит индивидуализация пути психического развития, когда из разных возможных вариантов один становится более вероятным, чем другие. Однако в такой ситуации развития существует приоритет средовых влияний, а не сознательный выбор субъекта.

Развитие предполагает формирование новых потребностей (вторичных,

третичных и т. д.). Однако одними потребностями, как

первоисточниками развития, нельзя объяснить примеры высшего

развития способностей человека, как нельзя свести их к социальным

факторам. Помимо активности, вытекающей из базовых потребностей,

и направленной на адаптацию в конкретной ситуации, существует

надситуативная, или как ее называет В. А. Петровский [17], неадаптивная активность личности. Она не может быть

объяснена с позиций теории адаптации, но хорошо вписывается в

концепции самореализации личности.

д.). Однако одними потребностями, как

первоисточниками развития, нельзя объяснить примеры высшего

развития способностей человека, как нельзя свести их к социальным

факторам. Помимо активности, вытекающей из базовых потребностей,

и направленной на адаптацию в конкретной ситуации, существует

надситуативная, или как ее называет В. А. Петровский [17], неадаптивная активность личности. Она не может быть

объяснена с позиций теории адаптации, но хорошо вписывается в

концепции самореализации личности.

Общество дает социальный заказ на гения, но его способности не

определяются уровнем развития общества, не являются лишь

интериоризацией способностей, воплощенных в человеческой

культуре. Гений всегда перерастает свою эпоху или создает новую

эпоху. Потребности, движущие гением, настолько своеобразны, что

они не вытекают прямо из жизненных потребностей человека. Их

может сформировать лишь особая личностная направленность гения,

которая в сочетании с другими особенностями представляет собой

феномен, который мы называем готовностью к

самореализации. Эти потребности удовлетворяются разными

формами активности, среди которых одно из ведущих мест занимает

творческая деятельность. Одним из мотивов творчества (иногда

очень существенным) выступает желание самореализоваться. В

творческой деятельности человек творит сам себя. Поэтому, говоря

о состоянии готовности к творчеству, нужно сказать о состоянии

готовности личности к самореализации.

Эти потребности удовлетворяются разными

формами активности, среди которых одно из ведущих мест занимает

творческая деятельность. Одним из мотивов творчества (иногда

очень существенным) выступает желание самореализоваться. В

творческой деятельности человек творит сам себя. Поэтому, говоря

о состоянии готовности к творчеству, нужно сказать о состоянии

готовности личности к самореализации.

Высшие формы развития человека нельзя описать спонтанной ситуацией развития. Источником развития, точнее саморазвития, здесь выступают не первичные потребности, а потребности в самореализации, являющиеся, в свою очередь, продуктом развития личности. Такой процесс можно изобразить на схеме, которую мы условно назвали субъектной ситуацией развития. Она представляет собой более высокий виток спирали развития личности и индивидуальности.

Схема 4. Субъектная ситуация развития

| потребности в самореализации | ® | противоречия | ® | творческая активность | ® | самореализация |

Цепочка самореализации тоже многовариантна. Но если на предыдущем

уровне выбор пути осуществлялся под влиянием преимущественно

средовых влияний, то здесь решающую роль играет личный, часто

сознательный выбор субъекта. Именно этот выбор и лежит в основе

творения себя, самореализации. Лишь на высшем уровне человек

становится субъектом развития себя. На предыдущих уровнях его

формирование обусловлено внешними влияниями. Биологические и

наследственные факторы хоть и являются внутренними, но они

внешние по отношению к субъекту.

Но если на предыдущем

уровне выбор пути осуществлялся под влиянием преимущественно

средовых влияний, то здесь решающую роль играет личный, часто

сознательный выбор субъекта. Именно этот выбор и лежит в основе

творения себя, самореализации. Лишь на высшем уровне человек

становится субъектом развития себя. На предыдущих уровнях его

формирование обусловлено внешними влияниями. Биологические и

наследственные факторы хоть и являются внутренними, но они

внешние по отношению к субъекту.

Психологическая готовность к самореализации — это системное

явление, проявляющиеся в виде ситуативной (например, состояние

вдохновения) или долговременной, устойчивой готовности,

являющихся диалектическим единством психических состояний и

свойств личности. Готовность представляет собой систему

личностной и функциональной, а также содержательной и оценочной

сторон. Выделенные блоки — это различные формы проявления

готовности, встречающиеся в реальной жизнедеятельности субъекта.

Схема 5. Готовность личности к самореализации

| Личностная сторона | Функциональная сторона | |

| Отношение к себе | Направленность личности | Оценочная сторона |

| Качества индивидуальности | Опыт личности | Содержательная сторона |

Первый блок (отношение к себе) представляет собой элемент

самосознания личности. Оно включает в себя оценку своих

возможностей, которая может выражаться в осознании призвания,

особого предназначения личности, возможности решить задачу,

недоступную другим. Однако оно может быть и неосознанным (или

недостаточно осознанным) и опираться на интуицию. Этот блок

включает в себя также образ идеального «Я» или, шире —

идеалы личности.

Второй блок (направленность) представляет собой мотивы и потребности творчества (мотивы самоактуализации) и ценностные ориентации личности. Потребности могут быть разделены на две группы: потребности творить «что-то» и потребности творить «себя». Потребности и ценностные ориентации выражаются в интересах, склонностях, желании творить, потребности выразить себя в творческом произведении. Оценочная сторона готовности представляет собой систему отношений личности [16].

Третий блок — это творческие способности личности, являющиеся важнейшим фактором (фундаментом) самореализации. Развитие способностей непосредственным образом связано с развитием творческого отношения к себе и направленности.

Четвертый блок — это операциональная система, представляющая

собой инструментарий, способствующий реализации потребностей в

творчестве и самореализации. Это не только непосредственный опыт,

но и фиксированные установки, диспозиции личности. Установка

определяет направленность активности человека и трактуется именно

как готовность к определенным способам деятельности. Можно

говорить об установке на самореализацию, то есть, состоянии,

которое способствует включению механизмов самореализации при

способствующих условиях.

Можно

говорить об установке на самореализацию, то есть, состоянии,

которое способствует включению механизмов самореализации при

способствующих условиях.

В то же время, самореализацией, саморазвитием мы называем не всякое развитие личности, а лишь предполагающие высокую активность субъекта. Даже в недостаточно благоприятных социальных условиях активность выступает средством самореализации. Если же активность субъекта недостаточна, но сильно влияние социальной среды, то формирование личности при этом происходит по принципу адаптации.

Субъектные факторы (готовность к самореализации) появляются уже

на ранних этапах развития человека. Это видно на примерах ранней

детской одаренности, важнейшим компонентом которой, по мнению Н.

С. Лейтеса [12] является склонность к творческому труду.

Спонтанное детское творчество иллюстрирует именно самореализацию,

а не формирование, в отличие, например, от творческого тренинга.

Приоритетом субъектных факторов в развитии человека можно

объяснить примеры позднего развития талантов и раннего увядания

детской одаренности.

Понимание человека как субъекта деятельности вообще традиционно

для отечественной науки, несмотря на десятилетия

«обезличивания» психологии, когда приоритет отдавался

изучению индивидных качеств и познавательных психических

процессов человека. В советской психологии проблема субъекта хотя

и не была доминирующей, однако всегда рассматривалась как важная

методологическая проблема в трудах Б. Г. Ананьева [2], К. А.

Абульхановой-Славской [1], А. В. Брушлинского [5] вплоть до

попыток субъектного обоснования всей психологической науки,

осуществляемых В. А. Татенко [21]. Раннее развитие способностей,

казалось бы, свидетельствует об их врожденности и приоритете

биологических факторов. Однако это развитие возможно только при

определенном уровне социализации человека, без которой не

формируется готовность к самореализации. Другими словами, расцвет

детской одаренности возможен только в человеческом обществе и

невозможен за его пределами (например, среди обезьян или волков).

Трактовка самореализации как субъектного уровня развития личности

открывает плодотворные перспективы построения моделей личности,

ее развития и жизненного мира в самых разнообразных сферах

личностного функционирования с использованием понятий

«роль», «ролевое взаимодействие». Существуют

теории личности, базирующиеся на ролевых, драматургических

подходах [9; 15; 18; 22]. Тем не менее, эти теории отличаются

значительными методологическими расхождениями, и в их рамках

многие актуальные проблемы развития личности остаются не

решенными. Обобщая результаты исследований в рамках этой

парадигмы, автор разработал концепцию, в которой жизненный мир

личности рассматривается как «сцена», ее

жизнедеятельность как «драматическое действие», ролевой

конфликт как движущая сила развития личности, а жизненный кризис

— как ролевой конфликт в сфере жизненных ролей [7; 8; 18; 19].

При этом личность рассматривается как субъект жизненных ролей, а

не как совокупность черт, несмотря на то, что парадигма черт

является более традиционной в современной экспериментальной

психологии личности.

В заключение, хочется остановиться на таких социальных феноменах, которые позволяют говорить о творческом потенциале не только отдельного человека, но и больших групп людей. Можно высказать идею о существовании готовности к самореализации на уровне общественного сознания. Если использовать понятие «коллективного субъекта», то в данном случае нужно рассматривать понятие «коллективного субъекта жизнетворчества». Это не простой симбиоз социальных и субъектных факторов. Это особая общественная атмосфера, высокий уровень интеллектуально-нравственного потенциала социальной общности, способствующий расцвету и самораскрытию талантов. Примерами таких «очагов самореализации» могут служить, например, древние Афины VI-V вв. до н. эры или итальянская Флоренция XV-XVI вв., давшие высочайшую «пространственно-временную плотность» гениев.

Общественно-психологическая готовность к самореализации это,

выражаясь метафорически, — «коллективная

индивидуальность», ибо она создается интеграцией

индивидуальностей и не сводится к системе только социальных

факторов развития личности. Это интеллектуально-нравственный

фонд, который на уровне человечества объединяется понятием «ноосфера».

Это интеллектуально-нравственный

фонд, который на уровне человечества объединяется понятием «ноосфера».

К подобному миропониманию единства человека и Вселенной подошла восточная философия и психология, в которой за мистическими религиозными оболочками содержатся ценные идеи самореализации как преодоления индивидной ограниченности и выход на трансцендентный уровень космической (надличностной и надсоциальной) общности с миром. Под самореализацией восточная философия понимала не столько саморазвитие, сколько самогармонизацию, самоочищение, что является общим почти для всех религиозных мировоззрений.

Литература- Абульханова-Славская К. А. О субъекте психической деятельности. — М.: Наука, 1973. — 287 с.

- Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т. 1. — М.: Педагогика, 1980. — 232 с.

- Асмолов А. Г. Психология личности: Учебник. — М.:

Изд-во МГУ, 1990.

— 367 с.

— 367 с. - Баррон Ф. Личность как функция проектирования человеком самого себя // Вопросы психологии. — 1990. — № 2. — С. 153-159.

- Брушлинский А. В. Проблемы психологии субъекта. — М.: ИП РАН, 1994. — 109 с.

- Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Собр. соч. — М.: Педагогика, 1983. — Т. 8. — С. 6-328.

- Горностай П. П. Основні тенденції функціонування особистості у ракурсі рольової теорії // Наукові студії з соціальної та політичної психології. — Вип. 6 (9). — К., 2002. — С. 44-57.

- Горностай П. П. Измерение локуса ролевого конфликта // Психологическая диагностика. — 2004. — № 3. — С. 88-95.

- Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. — М.: «Канон-пресс-Ц», «Кучково поле», 2000. — 304 с.

- Коростылева Л. А. Психология самореализации личности:

брачно-семейные отношения.

— СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та,

2000. — 292 с.

— СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та,

2000. — 292 с. - Костюк Г. С. О роли наследственности, среды и воспитания в психическом развитии ребенка // Советская педагогика. — 1940. — № 6. — С. 15-30.

- Лейтес Н. С. Об умственной одаренности. — М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. — 215 с.

- Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. — М.: Изд-во МГУ, 1981. — 584 с.

- Маслоу А. Г. Дальние пределы человеческой психики / Пер. с англ. — СПб.: Изд. гр. «Евразия», 1997. — 430 с.

- Морено Я. Психодрама / Пер. с англ. — М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001. — 528 с.

- Мясищев В. Н. Психология отношений: Избранные психологические труды. — М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. — 356 с.

- Петровский В. А. Психология неадаптивной активности. — М.: ТОО «Горбунок», 1992. — 224 с.

- Психология личности: Словарь справочник /

Под ред.

П. П. Горностая и Т. М. Титаренко. — К.: Рута, 2001. —

320 с.

П. П. Горностая и Т. М. Титаренко. — К.: Рута, 2001. —

320 с. - Психологія життєвої кризи / Відп. ред. Т. М. Титаренко. — К.: Агропромвидав України, 1998. — 348 с.

- Русалов В. М. Теоретические проблемы построения специальной теории индивидуальности человека // Психологический журнал. — 1986. — Т. 6. — № 4. — С. 23-35.

- Татенко В. А. Психология в субъектном измерении. — К.: Вид. центр «Просвіта», 1996. — 404 с.

- Mead G. H. Mind, self, and society: From the standpoint of a social behaviorist. — Chicago: Univ. press, 1962. — 401 p.

Горностай П.П.,

Примечания

1. Впервые опубликовано под названием «Готовность личности к

саморазвитию как психологическая проблема» в сборнике:

Проблемы саморазвития личности: методология и практика. — Сб.

науч. трудов. Депонировано в ИНИОН АН СССР № 42525 от 27.07.1990

г. — С. 126-138.

126-138.

2. С изменениями и дополнениями опубликовано на сайте автора

11.02.2005 г.

Достижение самореализации – Sahaja Online

Самореализация, как и сама природа медитации, трансцендентна, позволяя нам испытать более высокое чувство идентичности и сознания за пределами личного Я. Сахаджа-медитация может быть мощным инструментом, с помощью которого мы можем испытать Самореализацию и Самопревосхождение очень реальным и практическим способом.

Если вы обнаружили, что обсуждение Самореализации иногда слишком сложно и запутанно, практика Сахаджа-медитации может не только служить методом достижения Самореализации, но и быстро прояснить ваше понимание этого.

Во-первых, практика Сахаджа помогает нам понять, испытать и проверить лежащий в основе инструмент, обеспечивающий Самореализацию: тонкую энергетическую систему. Медитация дает ясность в отношении того, что на самом деле подразумевается под «Я» и что на самом деле означает «Осознание», причем очень личным, основанным на опыте способом.

Медитация Сахаджа предоставляет метод переживания и подтверждения процесса Самореализации последовательным, практичным и повторяемым образом, который не оставляет практикующим никаких сомнений в том, достигли ли они более высокого состояния сознания, а не просто какого-то мистического или неосязаемого чувство достижения или удовлетворения.

Примечательно, что сахаджа-медитация окончательно развенчивает миф о том, что духовный и мистический опыт ограничивается только практикой, основанной на вере.

Далее, посредничество Сахаджа предлагает ясный, стратифицированный подход к проявлению долгосрочных эффектов Самореализации. Посредничество предоставляет встроенный диагностический инструмент, который может дать нам постоянную, осязаемую обратную связь о нашем психологическом и духовном прогрессе, а также осветить области, которые нуждаются в улучшении.

Как вы достигаете Самореализации?

Во-первых, у вас должно быть сильное внутреннее желание достичь более высокого состояния существования. Это «высшее состояние» сознания позволяет нам превзойти «Я» и обычную физическую плоскость существования. Это состояние осознания, в котором мы стремимся улучшить свои личные качества и черты и стремимся следовать ценностям, основанным на тонком, а не на материальном. Как только это желание набирает в нас силу, мы начинаем искать возможности пересечь порог Самореализации.

Это «высшее состояние» сознания позволяет нам превзойти «Я» и обычную физическую плоскость существования. Это состояние осознания, в котором мы стремимся улучшить свои личные качества и черты и стремимся следовать ценностям, основанным на тонком, а не на материальном. Как только это желание набирает в нас силу, мы начинаем искать возможности пересечь порог Самореализации.

Опыт Самореализации включает в себя достижение состояния безмысленного осознания, уникального состояния, в котором наш разум как бы «выключается», и мы испытываем полное чувство расслабления и спокойствия.

У некоторых возникает ощущение достижения чего-то нового и глубокого, и даже новое чувство облегчения и эмоциональной отрешенности, как будто мы полностью освобождаемся от внутренних оков, которые сковывали нас и создавали проблемы в нашей жизни.

Большинство людей, как правило, испытывают какие-то физические ощущения на руках и пальцах и даже на макушке головы, где находится 7 й энергетический центр (чакра). Но в то время как процесс достижения первоначальной Самореализации быстр, поддержание опыта требует от нас регулярной медитации, чтобы сохранить связь живой и продолжать укреплять ее.

В то время как многие люди склонны рассматривать Самореализацию как окончательную цель или достижение, практикующие Сахаджа скажут, что это только начало пути и что предстоит проделать большую работу, чтобы на самом деле жить Самореализованной жизнью. Быть по-настоящему Самореализованным человеком означает ходить пешком.

Настойчивость и терпение требуются для достижения действительно значимой, Самореализованной жизни за пределами первоначального опыта Самореализации, даже для практикующих Сахаджа.

Как правило, первые дни и недели практики медитации Сахаджа включают в себя попытки соединить энергию Кундалини с универсальной космической энергией последовательным и надежным образом и стать чувствительными к энергии Кундалини, проходящей через наши чакры. Достижение состояния безмысленного осознания будет главной задачей, и благодаря регулярной медитации частота достижения безмысленного осознавания и продолжительность состояния постепенно увеличиваются с практикой.

Через несколько недель вы начнете понимать нашу тонкую энергетическую систему и сможете диагностировать течение энергии, в том числе наличие препятствий для ее течения. Вы можете использовать эту информацию для устранения препятствий, чтобы медитативное переживание и сила связи с универсальной энергией были более мощными и эффективными.

По мере того, как Самореализованные живут этой омоложенной, переориентированной и перенаправленной жизнью, они начинают видеть более широкую картину проблем мира, причины этих проблем и устойчивые способы сделать мир лучше в более длительный срок. Врожденное осознание заключается в том, что если каждый — или, по крайней мере, как можно больше людей — сможет стать Самореализованным, потенциал для решения крупных глобальных проблем станет намного больше. Ссоры, бунты, волнение и гиперактивность значительно уменьшатся. Люди будут больше сосредоточены на том, чтобы делать то, что правильно для будущих поколений, чем на том, что приносит им сиюминутную выгоду и удовольствие.

Врожденное осознание заключается в том, что если каждый — или, по крайней мере, как можно больше людей — сможет стать Самореализованным, потенциал для решения крупных глобальных проблем станет намного больше. Ссоры, бунты, волнение и гиперактивность значительно уменьшатся. Люди будут больше сосредоточены на том, чтобы делать то, что правильно для будущих поколений, чем на том, что приносит им сиюминутную выгоду и удовольствие.

Одновременно с достижением Самопревосхождения и становлением лучшим хранителем мира в целом, многие практикующие Сахаджа также постепенно стремятся к более глубоким уровням духовности. Внутреннее стремление достичь более высокого состояния сознания, которое первоначально привело практикующего к Сахаджа-медитации, теперь может позволить ему оценить роль духовности в их жизни и, что более важно, то, что она действительно значит для них в повседневной жизни. Они могут понять, что стремление к духовности может иметь место в современной жизни нормальных людей — не обязательно быть йогом, живущим и медитирующим в пещере в горах, чтобы достичь более тонких состояний сознания.

Они могут понять, что стремление к духовности может иметь место в современной жизни нормальных людей — не обязательно быть йогом, живущим и медитирующим в пещере в горах, чтобы достичь более тонких состояний сознания.

Медитация и безмысленное осознавание могут в конечном итоге стать средством для открытия нашего места во вселенной и скрытых истин внутри нас, для изучения истории духовности на протяжении тысячелетий и того, чем различные религиозные традиции отличаются от истинной духовности, для понимания сил и существование божественного и высшие достижения, возможные на духовном плане. Фокус практикующего может в конечном итоге перейти к таким понятиям, как несомненное осознание (известное как Нирвикальпа ), состояние, в котором можно испытать абсолютное знание без каких бы то ни было сомнений.

Мы также можем стремиться к высшим состояниям йоги или единения с божественным, которые обсуждались в древних писаниях. Наша общая зрелость значительно улучшилась, а наше представление о Вселенной расширилось, поэтому мы можем осознать, что развили некоторые уникальные тонкие способности, которые работают тихо, но эффективно. Например, мы можем обнаружить, что нам проще просто делать что-то, влиять почти на кого-то, решать чужие проблемы и фактически жить в состоянии, когда на любую нашу молитву приходит ответ и все наши доброжелательные действия. пожелания исполняются.

Например, мы можем обнаружить, что нам проще просто делать что-то, влиять почти на кого-то, решать чужие проблемы и фактически жить в состоянии, когда на любую нашу молитву приходит ответ и все наши доброжелательные действия. пожелания исполняются.

В конечном счете, Самореализация становится отправной точкой для Просветления.

Постоянное самопознание в долгосрочной перспективе и, в конечном счете, преодоление себя делает возможным Просветление.

Нейронаука Самореализации — Ананда

Мы Божественные Существа

Если мы действительно едины с Богом в нашем божественном Я, то почему мы этого не знаем? Как может такая изумительная и мощная Реальность, которая является нашим собственным высоким потенциалом, оставаться настолько скрытой от нас?

На этот вопрос есть много ответов, но, как я исследую в своей книге Преодолевая пределы мозга , нейробиологический ответ на удивление прост: большинство из нас в позднем детстве непреднамеренно сделали себя неврологически слепыми. ко всему, кроме того, что показывают наши чувства — нашему физическому телу и физическому миру вокруг нас. С самого раннего детства нас поощряли учиться управлять исключительно в физическом мире, и по мере того, как мы это делали, наш мозг подключал все больше и больше нейронных цепей, поддерживающих только эту цель. К тому времени, когда большинство из нас достигает подросткового возраста, все нейронные цепи нашего мозга настраиваются на то, чтобы сфокусировать взгляд нашего разума, внимание, мысли, воспоминания, эмоции и действия на физическом мире вокруг нас и на наших бесчисленных реакциях на то, что происходит в мире. это.

ко всему, кроме того, что показывают наши чувства — нашему физическому телу и физическому миру вокруг нас. С самого раннего детства нас поощряли учиться управлять исключительно в физическом мире, и по мере того, как мы это делали, наш мозг подключал все больше и больше нейронных цепей, поддерживающих только эту цель. К тому времени, когда большинство из нас достигает подросткового возраста, все нейронные цепи нашего мозга настраиваются на то, чтобы сфокусировать взгляд нашего разума, внимание, мысли, воспоминания, эмоции и действия на физическом мире вокруг нас и на наших бесчисленных реакциях на то, что происходит в мире. это.

Однако мы не были рождены неврологически слепыми к тонкой реальности, в которой мы существуем. На самом деле известно, что маленькие дети воспринимают многие вещи, которые их родители уже не воспринимают. Например, есть много историй о том, как дети видели ангелов:

Моя младшая дочь каждый вечер разговаривала с ангелами.

Однажды ночью, когда ей было всего два с половиной года, она попросила меня сказать им, чтобы в ее комнате не было так много, потому что она устала и хотела еще немного поспать. Я сказал ей попросить ангелов не оставаться на ночь, и мы сделали это вместе. На следующее утро, когда я спросил ее, как она спит, она сказала мне, что только «Майкл» остался у изножья ее кровати, чтобы помочь ей спать более спокойно. У меня мурашки… Я никогда не говорил ей имен ангелов — я всегда позволял ей называть меня. — Уэйн Дайер, Воспоминания о небесах

Социальная колода, однако, противостоит такому тонкому восприятию. Мы живем в то время, когда многие в нашем обществе считают общепризнанное восприятие тонкой реальности, такой как видение ангелов, мошенничеством, ошибочным воображением или психическим заболеванием. Учитывая общественный климат неодобрительного неверия, немногие родители поощряют своих детей доверять их восприятию невидимых вещей.

Мы рождены экстрасенсами, и дети особенно открыты для того, чтобы видеть и слышать тонкие сигналы и энергетические узоры, исходящие из других измерений.

К сожалению, нас приучили игнорировать духов и экстрасенсорные послания, так что по мере того, как дети все больше социализируются, они незаметно отключают свои врожденные психические чувства. —Веб-сайт: The Psychic Well

Нам нужны нейронные цепи для работы в физическом мире

Нас удерживает от восприятия тонких реальностей не только предвзятость общества, но и необходимость адаптироваться к физическому миру. В детстве нам нужно развивать способность функционировать в физическом мире; при этом наше внимание уходит от более тонких реальностей.

С самого рождения наша нервная система начинает быстро развиваться, чтобы помочь нам функционировать в физическом мире, и мы делаем это с невероятной скоростью. Годовалый ребенок всего за один день может вызвать 9В ее мозгу сформируется 0035 миллионов новых нейронных цепей. Эти нейронные цепи соединяют различные нейроны, отвечающие за сокращение и расслабление определенных мышц, и в конечном итоге формируются в тысячи из того, что я называю нейронными цепями привычек .

Многие нейронные схемы привычек, когда они активируются — или запускают , как это говорит нейробиология — делают любое одно или несколько тысяч физических движений почти автоматическими . Как только формируются поддерживающие нейронные цепи для поддержки любого привычного физического движения, для выполнения этого движения требуется гораздо меньшая концентрация.

Нейронные цепи соединяют нас с мыслями, воспоминаниями и эмоциями

Помимо формирования нейронных цепей, которые автоматизируют движение, мы также формируем нейронные цепи, которые взаимодействуют с нашим взаимопроникающим нелокальным энергетическим телом, также называемым астральным телом, для стимуляции мыслей, воспоминаний и эмоции. Нейронные цепи, формирующиеся для взаимодействия с нашим нелокальным энергетическим телом, подобны предустановкам автомобильного радио — нажмите кнопку предустановки на вашем радио, и оно автоматически настроит ваше радио на определенную станцию. Музыка с этой станции не исходит от вашего радио. Ваше радио слышно только радиоволны, передаваемые этой станцией. Нейронные цепи, которые формируются в нашем мозгу для взаимодействия с энергетическим телом, подобны предустановкам — стимулируйте такую предустановленную нейронную цепь, и вы автоматически настраиваетесь на конкретный нелокальный ход мыслей, ассоциацию воспоминаний или поток эмоций. Такие мысли, воспоминания и эмоции не возникают в мозгу. Мозг просто стимулирует их.

Ваше радио слышно только радиоволны, передаваемые этой станцией. Нейронные цепи, которые формируются в нашем мозгу для взаимодействия с энергетическим телом, подобны предустановкам — стимулируйте такую предустановленную нейронную цепь, и вы автоматически настраиваетесь на конкретный нелокальный ход мыслей, ассоциацию воспоминаний или поток эмоций. Такие мысли, воспоминания и эмоции не возникают в мозгу. Мозг просто стимулирует их.

К зрелому возрасту у нас сформируется от сотен тысяч до миллионов нейронных цепей, которые, активируясь, инициируют автоматических ответов практически на все, что мы испытываем — от мыслей до движений, от физиологических реакций до чувственных эмоций. В своей книге «Мышление, быстрое и медленное » Дэниел Канеман рассказывает о том, как наши автоматически запускаемые нейронные цепи привычки — быстрое мышление , как он это называет, — доминируют над нашим поведением. Если мы намеренно не делаем пауз, чтобы обдумать свой выбор в конкретной ситуации, — включайтесь в медленное мышление — мы на нейронном автопилоте.

Нейронные цепи привычек могут стать сложными

Наши нейронные цепи могут стать взаимосвязанно сложными. Такие сложные нейронные цепи могут одновременно стимулировать множество различных типов переживаний, включая физическое — восприятие и движение — и тонкое — эмоции, мысли и память. Поскольку нейроны, связанные вместе, срабатывают вместе, когда срабатывает любой нейрон в сложной нейронной цепи привычки, все остальные нейроны также срабатывают, автоматически вызывая физические движения, физиологические реакции и стимулируя нелокальные эмоции, мысли и воспоминания.

Допустим, вы любите пить кофе. Беззаботным воскресным днем, когда вы проходите мимо кофейни, сенсорный стимул запаха кофе, доносящегося из кофейни, активирует всю вашу нервную цепь привычки к кофе, начиная с волны удовольствия.

Одновременно возбуждающиеся нейроны в хорошо развитом контуре потребления кофе посылают сигналы по всему мозгу, сигналы, которые активируют другие области мозга и центральной нервной системы и запускают многие физиологические процессы — слюноотделение, учащение пульса, учащение дыхания скорость, высвобождение дополнительной глюкозы, выброс адреналина, повышение мышечного тонуса, сокращение и расслабление лицевых мышц для формирования улыбки.

Дополнительные одновременно возбуждающиеся нейроны в вашей кофейной цепи стимулируют различные нелокальные потоки мыслей и воспоминаний, связанных с кофе — вкус, ощущение чашки в руке, лакомства, которые вы ели во время питья, дружеские разговоры, усиленные кофеином, вопрос о том, как готовят кофе в этой кофейне, долгую историю приготовления кофе по всему миру и ваше заветное мнение о том, как лучше всего готовить кофе. На все эти мысли и воспоминания вы, скорее всего, будете реагировать с повышенным эмоциональным удовольствием.

Повышенное эмоциональное удовольствие, в свою очередь, может привести к выбросу дофамина нейронами нейронной цепи, связанной с привычкой к кофе. Допамин — это нейротрансмиттер и гормон, который, помимо прочего, может усиливать физическое удовольствие. Этот цикл обратной связи (удовольствие, высвобождение дофамина, еще больше удовольствия, еще больше высвобождения дофамина) может продолжаться, особенно если вы уже зашли в кафе и теперь пьете чашку кофе, который вам очень нравится, до тех пор, пока все дофаминовые рецепторы, усиливающие удовольствие, не сработают. в вашей нейронной цепи потребления кофе насыщены.

в вашей нейронной цепи потребления кофе насыщены.

Удивительно, но все автоматическое поведение и автоматические физиологические, ментальные и эмоциональные реакции, активируемые и стимулируемые такой устоявшейся и сложной нейронной цепью привычки, могут быть запущены одиночным стимулом. Стимул может быть сенсорным опытом, физическим движением, воспоминанием, мыслью или эмоцией. В приведенном выше примере схемы кофейной привычки запах кофе был подобен одной фейерверке, запускающей все остальные фейерверки в переплетенной цепочке фейерверков.

Наш мозг обеспечивает непрерывное шоу фейерверков

Однако вместо того, чтобы запускать одну переплетенную цепочку фейерверков, цепная реакция запуска сложных нейронных цепей больше похожа на непрерывный фейерверк, потому что одна сложная нейронная цепь чаще всего взаимосвязаны и, следовательно, активируют другой. Непрерывный шум фейерверка можно сравнить с непрерывным сенсорным вводом, который мы испытываем, когда бодрствуем. Большие взрывы света и цвета можно сравнить с внезапной мыслью или воспоминанием, или с переживанием эмоции. В нашем бодрствующем сознании почти всегда бывает Четвертое июля, и мы очарованы, как дети на фейерверке.

Большие взрывы света и цвета можно сравнить с внезапной мыслью или воспоминанием, или с переживанием эмоции. В нашем бодрствующем сознании почти всегда бывает Четвертое июля, и мы очарованы, как дети на фейерверке.

Хорошо зарекомендовавшая себя поддерживающая физический мир нервная система большинства людей так тщательно и постоянно поглощает их, что они на собственном опыте убеждаются в том, что просто не может быть другой реальности, о которой они могли бы осознавать. Из-за этого ежедневно подтверждаемого убеждения им очень трудно поверить свидетельствам святых, мудрецов и переживших клиническую смерть о том, что другие миры, другие реальности и другие уровни осознания существуют и доступны для нас — или что мы являемся чем-то большим. чем наше физическое тело.

Без фейерверков у нас есть трансцендентное осознание

Однако мы воспринимали бы реальность совершенно по-другому, если бы миллиарды нейронов, которые мы посвятили функционированию в физическом мире, не срабатывали автоматически в ответ на раздражители. Если бы мы умерли, так что наш местный физический мозг больше не функционировал, святые, мудрецы и, особенно, люди, пережившие клиническую смерть, говорят нам, что мы немедленно и автоматически начали бы осознавать небесные сферы, небесные чувства, и небесное знание, потому что мы были бы свободны от автоматически запускающихся нейронных цепей, которые заставляют нас осознавать физический мир.

Если бы мы умерли, так что наш местный физический мозг больше не функционировал, святые, мудрецы и, особенно, люди, пережившие клиническую смерть, говорят нам, что мы немедленно и автоматически начали бы осознавать небесные сферы, небесные чувства, и небесное знание, потому что мы были бы свободны от автоматически запускающихся нейронных цепей, которые заставляют нас осознавать физический мир.

Я часто говорю, что мы сознательны вопреки нашему мозгу, а не благодаря ему. Не повышенная активность какой-либо области мозга приводит к таким экстраординарным феноменальным переживаниям. На самом деле мозг отключается. — Эбен Александер, нейрохирург, переживший клиническую смерть, автор книги «Доказательство небес: путешествие нейрохирурга в загробную жизнь» после прочтения цитаты выше. Наоборот, мы можем методично перепрограммировать мозг, чтобы позволить нам обойти обычные нервные схемы, создающие фейерверки и штормы, которые держат нас занятыми нашим сенсорным восприятием физического мира.

Мы можем перепрограммировать наш мозг, чтобы поддерживать более тонкое восприятие, интуитивное мышление и более высокие чувства. Мы можем перенастроить свой мозг, чтобы он поддерживал непосредственное переживание нашего божественного Я в Боге.

Нейропластичность

Идея перепрограммирования нашего мозга относительно нова. На протяжении большей части двадцатого века считалось, что мозг запрограммирован с рождения и постепенно разрушается по мере того, как умирают незаменимые клетки мозга. Мрачная перспектива! Считалось также, что функции различных областей мозга фиксированы и не изменяются и не приспосабливаются к новым условиям. Теперь мы знаем, что мозг удивительно изменчив и демонстрирует высокую степень того, что называется нейропластичность .

Нейроны по своей природе не специализированы. Все они выполняют одну и ту же основную функцию — передают электрохимический сигнал другому нейрону. Не сам нейрон, а нейронная цепь, в которую он включен, определяет функцию, которую выполняет тот или иной конкретный нейрон.

Конкретный нейрон может послать сигнал другому нейрону, чтобы активировать определенное мышечное сокращение. Тот же самый нейрон может перенастроиться и в конечном итоге послать сигнал другому нейрону, чтобы стимулировать определенную память.

Это явление часто наблюдается у жертв инсульта, которые восстанавливают функциональный контроль над частью своего тела. В настоящее время известно, что нейроны в неповрежденных областях мозга жертв инсульта перестроились, чтобы создать новые нейронные связи, чтобы восстановить функции поврежденных областей.

Присущая мозгу пластичность, однако, не ограничивается необходимостью восстановления функций, утраченных в результате повреждения мозга. Мозг может и будет меняться в значительной степени в ответ на любых новое состояние, поведение, эмоция или мысль. Это изменение может принять форму совершенно новых нейронных цепей или новых функций, добавленных к существующим нейронным цепям.

Одна из причин такой пластичности мозга заключается в том, что каждый нейрон может образовывать более одного соединения с другими нейронами, тем самым придавая дополнительную функциональность любой нейронной цепи.

Эти соединения с другими нейронами называются дендритами; один нейрон способен вырастить до десяти тысяч дендритов, чтобы сформировать десять тысяч соединений с другими нейронами. Как только создается новое дендритное соединение, скажем, между нейроном 1 и нейроном 2, если нейрон 1 срабатывает, то нейрон 2 также автоматически срабатывает. Таким образом, один нейрон, который имеет бесчисленное количество соединений с другими нейронами, может вызвать автоматическое возбуждение до десяти тысяч других нейронов.

В первые три года младенчества мы переживаем период так называемого преходящего изобилия , во время которого наш мозг создает до 700 новых дендритных соединений в секунду между различными нейронами в нашем первоначальном наборе сто миллиардов нейронов. Создание дополнительных соединений новыми дендритами не прекращается по мере того, как мы становимся старше, но скорость перестройки имеет тенденцию замедляться, как только мы осваиваем основы управления телом и коммуникации.

Однако в любом возрасте нейроны нашего мозга могут создавать новые дендритные связи с другими нейронами, чтобы поддерживать то, что мы постоянно делаем, думаем или чувствуем.

Далеко не фиксированный с рождения Мозг — самый изменчивый орган в теле. Повторение поведения, умственного, эмоционального или физического, быстро приводит к формированию новых нейронных цепей в мозгу. Даже всего полдюжины повторений нового поведения могут привести к формированию в мозгу новой цепи, поддерживающей это новое поведение.

Медитация

Самый эффективный инструмент для перенастройки мозга на тонкое восприятие — это медитация. Это позволяет нам замедлить и, в конечном счете, полностью остановить автоматическое срабатывание наших привычных поддерживающих чувства схем мозга, тем самым замедлив или остановив непрерывный нейронный фейерверк, который оставляет нас ослепленными и занятыми физическим миром, тем самым эффективно вытесняя любая возможность тонкого восприятия.

Неподвижность и погружение в себя — ключи к глубокой медитации. С точки зрения нейронауки, физическая неподвижность уменьшает количество сенсорных нервных сигналов, поступающих от тела к мозгу, и, как следствие, успокаивает бурю фейерверков в наших поддерживающих чувства нейронных цепях. Медитация также успокаивает бурю фейерверков, методично направляя наше внимание внутрь и отвлекая от нашей стимулируемой чувствами и продолжающейся цепной реакции мыслей, воспоминаний и эмоций.

Медитация, однако, выходит за рамки простого отказа от стимуляции привычных схем мозга. Расслабленная концентрация в точке между бровями — общая черта многих техник медитации — активирует префронтальную кору головного мозга. Активация префронтальной коры естественно отключает остальную часть мозга. По мере того, как цепи в остальной части мозга деактивируются, фейерверк непрерывных мыслей, воспоминаний и эмоций резко замедляется.

По мере того, как наше осознание нашего физического тела угасает, а поток мыслей, воспоминаний и эмоций замедляется, мы естественным образом и без усилий воспринимаем более тонкие реальности, лежащие за пределами сенсорного восприятия.

Мы можем чувствовать трепет нашей жизненной силы, движущейся в сердцевине нашего существа. Мы можем чувствовать, как открывается наше сердце, как расслабляется сжатая мышца, и мы можем испытывать волнующие чувства мира, любви, гармонии и радости. Мы можем увидеть свет или получить вдохновляющие интуитивные озарения. И это только начало.

Медитация настраивает наш мозг на неподвижность и внутреннюю поглощенность

Регулярная практика медитации, как и любое повторяющееся действие, формирует поддерживающие новые нейронные схемы. Как только формируются нейронные цепи, поддерживающие медитацию, всякий раз, когда мы садимся медитировать, нейронные цепи привычек медитации срабатывают, чтобы расслабить или сократить различные мышцы, чтобы обеспечить неподвижное сидение, а также замедлить дыхание и частоту сердечных сокращений. Нейронные цепи активируются, чтобы увеличить приток крови и, следовательно, энергии к нашей префронтальной коре, что облегчает концентрацию. Активизируются другие нейронные цепи, препятствующие проникновению сенсорной информации в наше сознание — точно так же, как сенсорная информация не может достичь нашего сознания, когда мы спим.

Активизируются другие нейронные цепи, которые препятствуют физическому движению — точно так же, как физическое движение блокируется, когда мы спим.

Точно так же, как мы можем намного легче играть на музыкальном инструменте после достаточно продолжительной практики для формирования поддерживающих нейронных цепей, неподвижности и внутреннего погружения также становится намного легче достичь с формированием поддерживающих нейронных цепей. Более того, так же, как непрерывная самоотверженная практика игры на музыкальном инструменте будет формировать все более сложные нейронные цепи для поддержки игры на нашем инструменте со все большим и большим мастерством, так и продолжительная самоотверженная практика медитации будет формировать все более сложные нейронные цепи для поддержки все более и более глубоких трансцендентные переживания.

Большинство новичков считают медитацию сложной задачей. Трудно оставаться на месте. Ум беспокоен, как обезьяна из пословицы. Но если вы продолжите заниматься медитацией, ваши новообразованные нейронные цепи придут вам на помощь.

Со временем медитация станет такой же естественной, как и мышление. Со временем вы также обнаружите, что ваши нейронные цепи медитации активизируются даже в разгар деятельности и автоматически стимулируют медитативное спокойствие, ясность ума и осознание тонких чувств.

Разница между большинством из нас и святым или мудрецом заключается в том, что благодаря глубокой и регулярной практике медитации — и вытекающему из этого глубокому и многократному погружению в тонкие реальности — они сформировали прочные и сложные нейронные цепи привычек, которые делают тонкое осознавание таким же нормальным, как и физическое осознание. Однако святые и мудрецы также сохраняют способность действовать в физическом мире. На самом деле они становятся более продуктивными, творческими и энергичными. Однако даже когда они полностью заняты людьми и проектами, они остаются погруженными в трансцендентный покой, любовь и радость, в постоянную реализацию Я в Боге. У них есть лучшее из обоих миров.

Медитация перепрограммирует

Все МозгВторой способ, с помощью которого медитация перепрограммирует наш мозг, заключается в обеспечении позитивного психического, эмоционального и физического здоровья.

Как прилив поднимает все лодки, так и переживание глубоких состояний расслабления, трансцендентной радости или священного расширения в нашу большую реальность эффективно, эффективно и благотворно перестраивает не только префронтальную кору, но и все нашего мозга.

Доказано, что медитация вызывает устойчивые структурные изменения в мозге в поддержку различных видов деятельности:

- усиление тета-волн для углубления нашего внимания

- позволяет вызывать положительные эмоции и сочувствие, вызывая изменения в миндалевидном теле

- снижение или подавление страха, беспокойства и других негативных эмоций

- улучшение обучения и памяти

- помогает преодолеть детскую травму

- положительно влияет на поведение и настроение

Изменения, которые происходят в вашем мозгу, когда вы медитируете, накапливаются со временем, вызывая заметные сдвиги в познании и структуре мозга. Медитирующий мозг — очень крутая штука.

— Ричард Дэвидсон, основатель Мэдисонского центра здорового ума при Университете Висконсина

Снижая стресс, медитация также стимулирует здоровые физиологические процессы, такие как детоксикация, выведение токсинов, пищеварение, способствует заживлению и даже активирует гены , влияющие на наше физическое, психическое и эмоциональное здоровье. Медитация со временем становится самым значительным положительным фактором, влияющим на наше здоровье и благополучие.

Удивительно наблюдать пластичность мозга и то, что, практикуя медитацию, мы можем играть активную роль в изменении мозга и улучшать свое самочувствие и качество жизни. —Доктор. Бритта Хёльцель, первый автор новаторского исследования Гарвардского университета о медитации и физических изменениях в мозге

Чем глубже наша медитация, тем быстрее мы перепрограммируем мозг

Чем глубже мы медитируем, тем больше наше внимание переключается с физический мир к более тонким реальностям; чем глубже наше внимание переключается с физического мира на более тонкие реальности, тем быстрее перестраивается наш мозг.

Люди, пережившие околосмертный опыт, испытавшие глубокое эмоциональное освобождение и непревзойденные чувства, открывающие сердце, часто, даже спустя годы после пережитого, рассказывают, что их жизнь сильно изменилась. Долго после этого они продолжают чувствовать себя разные . Они не только претерпели ментальную, эмоциональную и духовную трансформацию во время самого опыта, но, вернувшись к осознанию этого мира, они даже обнаружили, что значительная степень этой трансформации осталась навсегда . Цепи нейронных привычек, поддерживающие даже глубоко укоренившиеся привычные негативные эмоции, такие как страх, затаенный гнев, эмоциональные раны или пожизненные тревоги, в редких случаях в результате глубокого и мощного трансцендентного опыта мгновенно перестраиваются на новые и позитивные. схемы нейронных привычек.

Опыт Просветления радикально перестраивает многие нейронные связи за относительно короткое время. В результате мы получаем огромную пользу для нашего мозга и тела, поскольку мы открываем для себя новые позитивные способы мышления, чувствования и переживания окружающего мира.

[Интенсивные] духовные практики… могут разрушить неврологические цепи, которые удерживают старые убеждения прочно укоренившимися, и изменить то, как мы думаем и ведем себя. —Доктор. Эндрю Ньюберг, Как просветление меняет ваш мозг

В глубокой медитации… расслабленная энергия ума, сконцентрированная в мозгу, [идет] глубоко в углубления мозга, где секретируются привычки, и прижигает [негативные] привычки. — Парамханса Йогананда, мастер крийя-йоги

Глубокий трансцендентный опыт также меняет ментальные и эмоциональные убеждения, удерживаемые в нашем энергетическом теле. Когда эти умственные и эмоциональные убеждения претерпевают быстрые изменения, нейронные схемы нашего мозга так же быстро и постоянно перестраиваются, чтобы поддерживать наши новые умственные и эмоциональные убеждения.

На протяжении тысячелетий люди сообщали о глубоко волнующих религиозных переживаниях, и часть этих переживаний была встречей с тем, что человек считает «Богом» или «высшей реальностью».

В опросе тысяч людей, сообщивших о личных встречах с Богом, исследователи Университета Джона Хопкинса сообщают, что… большинство респондентов приписывали длительные положительные изменения в своем психологическом здоровье — например, удовлетворенность жизнью, цель и смысл — даже спустя десятилетия после их первоначального опыта. . — Интернет-бюллетень John Hopkins Medicine

Я лежал в поле под деревом, довольно глубоко думая о любви и радости, которую она приносит. Внезапно… весь материализм полностью исчез, и я почувствовал себя факелом, горящим во тьме. Я словно наполнился солнечными лучами. Этот опыт длился около трех минут. Интересно отметить, что после этого опыта моя модель поведения изменилась. — Анонимный автор книги Seeing the Invisible

Несмотря на то, что опыт пробуждения обычно длится от нескольких мгновений до нескольких часов, он часто имеет эффект, изменяющий жизнь. Многие люди описывали пробуждение как самый важный момент в своей жизни, сообщая о серьезном изменении своего взгляда на жизнь и своих ценностей.

— Стив Тейлор, Прыжок: психология духовного пробуждения

У нас самих может не быть такого драматического или внезапного изменяющего жизнь опыта, как описанные выше, но любая медитация, во время которой мы непосредственно и трогательно переживаем тонкую реальность изменит наши умственные и эмоциональные убеждения; чем глубже опыт, тем быстрее перестраивается наш мозг. Медитация подключается к силе, которая меняет нас, подключается к «невидимому источнику», который возвышает нас, подключается к Радости, которая волнует нас так, как ничто другое.

Медитация — ключ к самореализации

Медитация перестраивает наш мозг для восприятия тонкой реальности. Чем глубже мы медитируем, тем полнее перестраивается наш мозг, чтобы обеспечить ясное осознание нашего неразрывного единства с бесконечным Сознанием, из которого проистекает все творение.

Это переживание Бога или, что столь же значимо, переживание нашего Я или Души. Поскольку мы богоподобны по своей сути, неразрывно едины с Богом, этот опыт предназначен не только для уединенных монахинь или йогов в отдаленных гималайских пещерах.

Любой и в любом месте, кто достигает глубокой тишины и полного внутреннего погружения, разделяет один и тот же универсальный опыт.

Чем выше поднимается наш ум к созерцанию духовного, тем больше он отвлекается от чувственного. Но последний термин, к которому может прийти созерцание, — это божественная субстанция. Поэтому разум, видящий божественную субстанцию, должен быть полностью отлучен от телесных чувств либо смертью, либо каким-либо восторгом.

—ул. Фома АквинскийДуша и разум мгновенно потеряли свою физическую окову и хлынули жидким пронизывающим светом из каждой моей поры. Плоть была как будто мертва, но в моем интенсивном сознании я знал, что никогда прежде я не был полностью живым. — Парамханса Йогананда

Тело, земля, звезды, галактики слились в большое единство — и я был частью этого единства. Безграничное и вневременное мое сознание парило в пульсирующей вечности. — Фредерик Лионель, французский философ

О, чудо из чудес, когда я думаю о союзе души с Богом! Он заставляет восхищенную душу бежать от самой себя, ибо она не удовлетворяется больше ничем, что можно назвать.

Источник Божественной Любви истекает из души и влечет ее из самой себя в безымянное Бытие, в ее первоисточник, которым является только Бог. — Мейстер Экхарт, немецкий богослов, философ и мистик

Этот новый опыт дарует новое просветление, которое помещает переживающего на новый план существования. Возникает неописуемое чувство приподнятости и неописуемой радости и Блаженства. Он испытывает чувство универсальности, Сознание Вечной Жизни. Это не просто убеждение. Он на самом деле это чувствует. — Свами Шивананда

Один становится полностью Разумом, Единым Разумом Бога, в котором существует всезнание, всемогущество и всеприсутствие. — Уолтер Рассел, скульптор, музыкант, писатель, философ и мистик

Этот свет есть сама сущность, сердце и душа, всепоглощающее завершение экстатического экстаза. Это миллион солнц сжатой любви, растворяющей все в себе, уничтожающей мысль и клетку, испаряющей человечность и историю в единое великое сияние всего, что есть, и всего, что когда-либо было и что когда-либо будет.

Вы знаете, что это Бог. Никто не должен вам говорить. Ты знаешь. —П.М.Х. Этуотер, переживший клиническую смерть

Возможность реализации — полного переживания и осознания — нашего Я в Боге подтверждается снова и снова, в каждую эпоху и в каждой культуре, святыми, мудрецами, спасителями и пережившими клиническую смерть. Такой опыт вдохновил мистические учения всех религий. Такой опыт является сущностью — и обещанием — всех религий.

Чтобы самореализация не казалась слишком высокой горой, хорошая новость для тех, кто, как и я, еще не овладел совершенным спокойствием и полным внутренним погружением, заключается в том, что медитация приносит много пользы задолго до достижения полной самореализации. . Преимущества наполняют всю жизнь: снижение физического и эмоционального стресса, ощущение благополучия, повышенная ясность ума, повышение жизненной силы, улучшение здоровья, углубление сострадания и любви — и это лишь некоторые из них.

- Регулярно практикуйте медитацию, и вы откроете для себя неисчерпаемый источник Радости, который наполнит вашу жизнь счастьем независимо от внешних обстоятельств.

— 367 с.

— 367 с. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та,

2000. — 292 с.

— СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та,

2000. — 292 с. П. П. Горностая и Т. М. Титаренко. — К.: Рута, 2001. —

320 с.

П. П. Горностая и Т. М. Титаренко. — К.: Рута, 2001. —

320 с.

Однажды ночью, когда ей было всего два с половиной года, она попросила меня сказать им, чтобы в ее комнате не было так много, потому что она устала и хотела еще немного поспать. Я сказал ей попросить ангелов не оставаться на ночь, и мы сделали это вместе. На следующее утро, когда я спросил ее, как она спит, она сказала мне, что только «Майкл» остался у изножья ее кровати, чтобы помочь ей спать более спокойно. У меня мурашки… Я никогда не говорил ей имен ангелов — я всегда позволял ей называть меня. — Уэйн Дайер, Воспоминания о небесах

Однажды ночью, когда ей было всего два с половиной года, она попросила меня сказать им, чтобы в ее комнате не было так много, потому что она устала и хотела еще немного поспать. Я сказал ей попросить ангелов не оставаться на ночь, и мы сделали это вместе. На следующее утро, когда я спросил ее, как она спит, она сказала мне, что только «Майкл» остался у изножья ее кровати, чтобы помочь ей спать более спокойно. У меня мурашки… Я никогда не говорил ей имен ангелов — я всегда позволял ей называть меня. — Уэйн Дайер, Воспоминания о небесах  К сожалению, нас приучили игнорировать духов и экстрасенсорные послания, так что по мере того, как дети все больше социализируются, они незаметно отключают свои врожденные психические чувства. —Веб-сайт: The Psychic Well

К сожалению, нас приучили игнорировать духов и экстрасенсорные послания, так что по мере того, как дети все больше социализируются, они незаметно отключают свои врожденные психические чувства. —Веб-сайт: The Psychic Well  Мы можем перепрограммировать наш мозг, чтобы поддерживать более тонкое восприятие, интуитивное мышление и более высокие чувства. Мы можем перенастроить свой мозг, чтобы он поддерживал непосредственное переживание нашего божественного Я в Боге.

Мы можем перепрограммировать наш мозг, чтобы поддерживать более тонкое восприятие, интуитивное мышление и более высокие чувства. Мы можем перенастроить свой мозг, чтобы он поддерживал непосредственное переживание нашего божественного Я в Боге. Конкретный нейрон может послать сигнал другому нейрону, чтобы активировать определенное мышечное сокращение. Тот же самый нейрон может перенастроиться и в конечном итоге послать сигнал другому нейрону, чтобы стимулировать определенную память.

Конкретный нейрон может послать сигнал другому нейрону, чтобы активировать определенное мышечное сокращение. Тот же самый нейрон может перенастроиться и в конечном итоге послать сигнал другому нейрону, чтобы стимулировать определенную память. Эти соединения с другими нейронами называются дендритами; один нейрон способен вырастить до десяти тысяч дендритов, чтобы сформировать десять тысяч соединений с другими нейронами. Как только создается новое дендритное соединение, скажем, между нейроном 1 и нейроном 2, если нейрон 1 срабатывает, то нейрон 2 также автоматически срабатывает. Таким образом, один нейрон, который имеет бесчисленное количество соединений с другими нейронами, может вызвать автоматическое возбуждение до десяти тысяч других нейронов.

Эти соединения с другими нейронами называются дендритами; один нейрон способен вырастить до десяти тысяч дендритов, чтобы сформировать десять тысяч соединений с другими нейронами. Как только создается новое дендритное соединение, скажем, между нейроном 1 и нейроном 2, если нейрон 1 срабатывает, то нейрон 2 также автоматически срабатывает. Таким образом, один нейрон, который имеет бесчисленное количество соединений с другими нейронами, может вызвать автоматическое возбуждение до десяти тысяч других нейронов. Однако в любом возрасте нейроны нашего мозга могут создавать новые дендритные связи с другими нейронами, чтобы поддерживать то, что мы постоянно делаем, думаем или чувствуем.

Однако в любом возрасте нейроны нашего мозга могут создавать новые дендритные связи с другими нейронами, чтобы поддерживать то, что мы постоянно делаем, думаем или чувствуем.

Мы можем чувствовать трепет нашей жизненной силы, движущейся в сердцевине нашего существа. Мы можем чувствовать, как открывается наше сердце, как расслабляется сжатая мышца, и мы можем испытывать волнующие чувства мира, любви, гармонии и радости. Мы можем увидеть свет или получить вдохновляющие интуитивные озарения. И это только начало.

Мы можем чувствовать трепет нашей жизненной силы, движущейся в сердцевине нашего существа. Мы можем чувствовать, как открывается наше сердце, как расслабляется сжатая мышца, и мы можем испытывать волнующие чувства мира, любви, гармонии и радости. Мы можем увидеть свет или получить вдохновляющие интуитивные озарения. И это только начало. Активизируются другие нейронные цепи, которые препятствуют физическому движению — точно так же, как физическое движение блокируется, когда мы спим.

Активизируются другие нейронные цепи, которые препятствуют физическому движению — точно так же, как физическое движение блокируется, когда мы спим. Со временем медитация станет такой же естественной, как и мышление. Со временем вы также обнаружите, что ваши нейронные цепи медитации активизируются даже в разгар деятельности и автоматически стимулируют медитативное спокойствие, ясность ума и осознание тонких чувств.