Социально-психологические проблемы использования естественного эксперимента в исследовании надежности молодежных групп в напряженных ситуациях совместной деятельности

Работа ведется при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант 05-06-06210а).

Напряженные ситуации совместной деятельности достаточно часто встречаются в совместной деятельности молодежных групп, что обусловлено динамичными процессами, присущими общественной и политической жизни нашей страны, значительными изменениями в производительных силах. К напряженным ситуациям, довольно часто встречающимся в совместной деятельности молодежных групп, мы относим:

- ситуации межгруппового соревнования;

- ситуации «лимита времени»;

- ситуации, в которых происходит изменение состава группы;

- ситуации, в которых результаты деятельности приобретают большую значимость, а цена ошибки или неуспеха «высока» для членов группы;

- ситуации, в которых требуется совместная деятельность на пределе возможностей членов группы;

- ситуации, мотивирующие особым образом членов группы;

- ситуации, которые создают необходимость выбора одного из способов совместной деятельности из двух или большего числа при высокой вероятности одинакового результата;

- ситуации, требующие повышенной автономности личности в совместной деятельности группы.

С точки зрения социальной психологии, важно изучать группы в различных условиях жизнедеятельности, в том числе в напряженных, экстремальных и оптимальных. Однако в социальной психологии не существует удовлетворительного объяснения фактов неоднозначности изменений совместной деятельности различных групп во внешне одинаковых напряженных и экстремальных ситуациях. Большинство исследований психологических проблем напряженных и экстремальных ситуаций посвящены анализу проблем отдельно взятого индивида, его функциональных состояний, особенностей протекания психологических процессов и т.п. Степень разработанности проблемы надежности группы в напряженных и экстремальных ситуациях совместной деятельности нельзя признать удовлетворительной. Число экспериментальных исследований по данной проблеме и по смежным проблемам крайне мало, хотя и был осуществлен ряд исследований по близким проблемам [4, 17, 22, 24, 27].

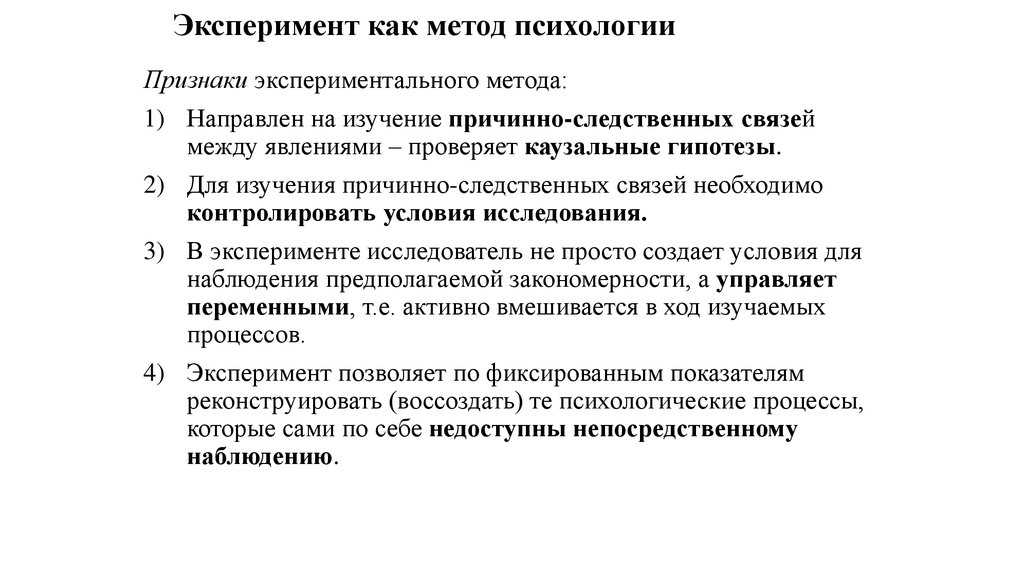

Социально-психологическое исследование проблемы надежности предпочтительно осуществлять с точки зрения динамики. Подобный методологический подход разработал Курт Левин в работе «Конфликт между аристотелевским и галилеевским способами мышления в современной психологии». В соответствии с этим подходом динамика события связывается не с изолированным объектом как таковым, а зависит от ситуации, в которой происходит событие. Динамика конкретного процесса должна выводиться из связи конкретного объекта с конкретной ситуацией и, поскольку дело касается внутренних сил, многочисленных связей различных функциональных систем, которые образуют объект. По мнению К. Левина, определенные ситуации обладают «методологическим преимуществом» и, насколько это возможно, устанавливаются экспериментальным путем. Кроме того, эксперимент в психологии должен давать объяснительную характеристику, должен объяснять причины, детерминацию человеческого поведения, а не ограничиваться только установлением факта [9]. Эта точка зрения основывается на предположении о динамическом характере причинно-следственных связей и активном содействии исследователя изменениям в объекте.

Подобный методологический подход разработал Курт Левин в работе «Конфликт между аристотелевским и галилеевским способами мышления в современной психологии». В соответствии с этим подходом динамика события связывается не с изолированным объектом как таковым, а зависит от ситуации, в которой происходит событие. Динамика конкретного процесса должна выводиться из связи конкретного объекта с конкретной ситуацией и, поскольку дело касается внутренних сил, многочисленных связей различных функциональных систем, которые образуют объект. По мнению К. Левина, определенные ситуации обладают «методологическим преимуществом» и, насколько это возможно, устанавливаются экспериментальным путем. Кроме того, эксперимент в психологии должен давать объяснительную характеристику, должен объяснять причины, детерминацию человеческого поведения, а не ограничиваться только установлением факта [9]. Эта точка зрения основывается на предположении о динамическом характере причинно-следственных связей и активном содействии исследователя изменениям в объекте.

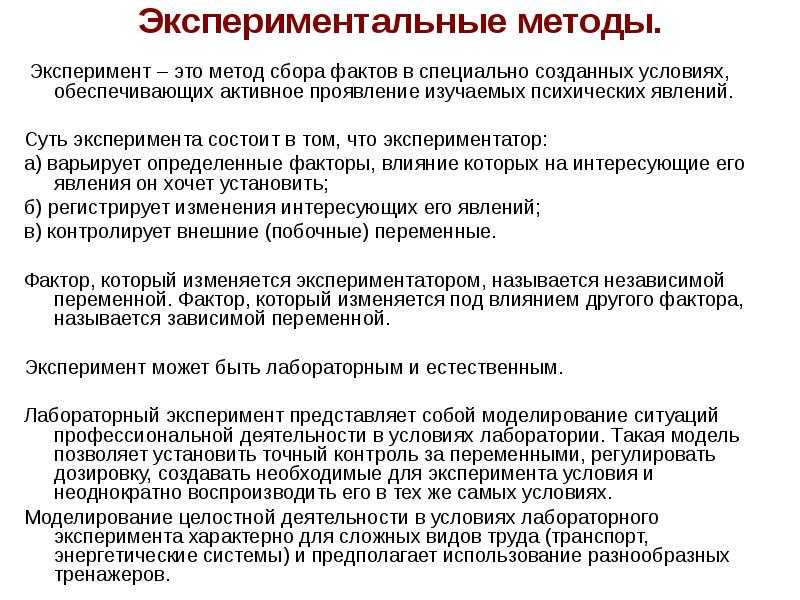

Активный характер экспериментального метода в социальной психологии понимается весьма широко, особенно большое значение придается активности экспериментатора (как возможности моделирования реальной ситуации). Кроме того, эксперимент должен быть обоснован теоретически, решать конкретную теоретическую задачу и устанавливать некоторую закономерность. Генеральный путь научного исследования в социальной психологии, таким образом, заключается в движении от теории к эксперименту, цель которого – нахождение психологических закономерностей, установление законов, предсказание психологических явлений (психологический прогноз). Развивая представления об эксперименте в психологии, К. Левин исходил из того, что психология должна использовать галилеевское мышление – т.е. исходить из гомогенности мира, из подчинения отдельных явлений общим закономерностям (которые и должно изучать и выявлять при помощи эксперимента) [10].

Мы считаем, что экспериментальное исследование надежности позволяет изучить обычно не рассматриваемые социально-психологические аспекты совместной деятельности молодежных групп в напряженных ситуациях: мотивационный, ценностный, субъектность группы как проявление инициативы и творчества в плане совершенствования организации и повышения культуры совместной деятельности, активность группы по оптимизации совместной деятельности и выделение себя из ситуации.

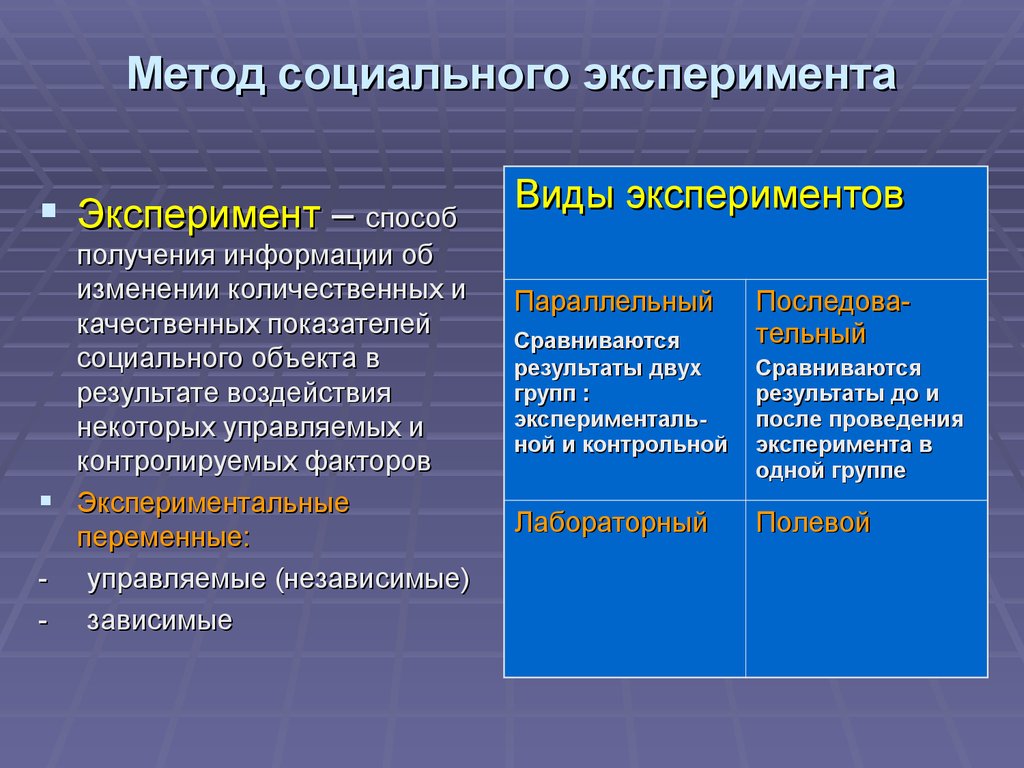

Проблемы использования в социально-психологическом исследовании лабораторного и естественного экспериментов, их соотношения, валидности неодинаково решаются разными психологами. Г.М. Андреева, Д. Кэмпбелл, А.П. Куприян, П.Н. Шихирев, констатируя широкое использование лабораторного эксперимента в исследовании лабораторных групп в социальной психологии, справедливо указывают, что факты, полученные таким образом, имеют экологическую низкую валидность, слабо соотносятся с социальным контекстом поведения [1, 7, 8, 26].

Сторонники противоположной точки зрения указывают на то, что лабораторный эксперимент дает дополнительные возможности для контроля за переменными и вычленения изучаемого психологического явления «в чистом виде». Следует также отметить, что именно лабораторный эксперимент наиболее разработан именно в психологии.

Очевидно, что лабораторный эксперимент обладает определенными достоинствами, которые невозможно игнорировать [26]. Решение проблемы, видимо, заключается не в том, использовать или не использовать лабораторный эксперимент, а в том, для достижения каких целей и каким образом использовать его результаты, какие обстоятельства и приемы позволяют валидизировать данные, полученные в лабораторном эксперименте. Предмет нашего исследования, надежность группы, требует сочетания лабораторного и естественного экспериментов, т.к. полномасштабное воспроизведение экстремальных и напряженных условий не является для нас приемлемым по этическим соображениям.

Б.М. Теплов, анализируя проблему соотношения естественного и лабораторного эксперимента с точки зрения использования объективного метода в психологии, считал некорректным их противопоставление, т.к. они решают различные задачи при осуществлении научного исследования в психологии. Естественный эксперимент помогает ставить жизненно важные проблемы, позволяет наметить гипотезы, дает возможность применения уже устоявшихся закономерностей к объяснению некоторых сложных задач, исследования содержательных сторон деятельности. Используя же лабораторный же эксперимент, можно не только мысленно, но и на деле осуществить научную абстракцию, доказать выдвинутые гипотезы, вскрыть механизм изучаемых явлений [23. С. 286].

В монографии А.П. Куприяна теоретически обосновано положение о том, что применительно к социальным объектам в психологии лабораторный эксперимент обладает следующими достоинствами:

- дает возможность строгого контроля переменных;

- позволяет широко манипулировать экспериментальными переменными;

- обладает большой разрешающей силой в плане решения методологической проблемы контроля и измерения [7.

С. 35].

С. 35].

Психологи Б.Ф. Ломов, А.С. Чернышев и др. отмечают необходимость изучать в лабораторном эксперименте группы в социально-значимых ситуациях, сохраняя социальный контекст совместной деятельности. При моделировании эти исследователи указывают на необходимость использовать критические ситуации и использовать в качестве объекта лабораторного эксперимента реальные группы [1, 11, 24].

В социальной психологии применяется ряд приемов управления лабораторным экспериментом, которые позволяют приблизить ситуацию к естественной:

- постановка задачи, достаточно трудной и достаточно значимой для участников эксперимента;

- сама задача не должна быть слишком громоздкой и трудной, т.к. это отрицательно влияет на экспериментальной ситуации;

- важно отработать инструкцию для участников эксперимента, чтобы все имели четкую и ясную цель, понятную всем, чтобы в одинаковом смысле поняли задачу.

Б.М. Теплов отмечал, что именно инструкция выступает как средство создания наиболее однозначной ситуации в лабораторном эксперименте, составляет сущность понимания того, что думает испытуемый и что стремится сделать, что и является предметом психологического исследования [23].

Соображения, приведенные выше, позволяют наметить общую стратегию исследования надежности группы в напряженных и экстремальных ситуациях совместной деятельности. В данном исследовании нам представляется целесообразным использовать разные группы методов: наблюдение, опросные методы, аппаратурные методики.

Формой организации исследования является лабораторный и естественный эксперимент. При исследовании надежности группы в напряженных ситуациях совместной деятельности целесообразно в качестве главного метода организации исследования избрать естественный эксперимент, позволяющий изучить реальные группы в реальных напряженных ситуациях. Его необходимо дополнить лабораторным экспериментом, что позволит выделить изучаемые психологические явления «в чистом виде» и уточнить данные, полученные в естественном эксперименте.

При исследовании надежности группы в экстремальных ситуациях совместной деятельности целесообразно в качестве главного метода организации исследования избрать лабораторный эксперимент, позволяющий моделировать (частично воспроизводить) экстремальные ситуации и осуществлять полный контроль экспериментальных переменных.

Положения, приведенные выше, явились основополагающими для конструирования методического блока, использованного нами для экспериментального исследования надежности группы в напряженных и экстремальных ситуациях совместной деятельности. Методический блок органически сочетает методы наблюдения, опроса и приборы-модели совместной деятельности. Приборы «Арка», ГСИ-7 (с приставками «Стрессор» и «Самоорганизация») актуализируют процесс и свойства совместной деятельности группы. Указанный методический блок применялся нами в полевом социально-психологическом эксперименте – лабораторном и естественном. Мы считаем, что в лабораторном эксперименте необходимо отвести приоритетное место моделированию совместной деятельности группы при помощи аппаратурных методик.

Для исследования надежности группы, помимо описанных аппара-турных методик, проводилось комплексное изучение групп в реальных ус-ловиях их деятельности, что давало возможность повысить экологическую валидность полученных в лабораторном эксперименте данных, а также более дифференцированно, подробно и точно исследовать важнейшие соци-ально-психологические свойства группы, в том числе и надежность. Кроме того, в естественном эксперименте представляется возможным установить зависимость совместной деятельности группы от объективных факторов, возникающих в деятельности. Проявление групповых качеств оценивалось не столько по индивидуальному вкладу каждого члена группы в совместную деятельность, сколько по характеру и степени взаимодействия и взаимопонимания, устанавливающихся в группе.

Кроме того, в естественном эксперименте представляется возможным установить зависимость совместной деятельности группы от объективных факторов, возникающих в деятельности. Проявление групповых качеств оценивалось не столько по индивидуальному вкладу каждого члена группы в совместную деятельность, сколько по характеру и степени взаимодействия и взаимопонимания, устанавливающихся в группе.

Естественный эксперимент проводился в центрах отдыха и развития подростков и юношей Курской области («Комсорг», «Товарищ», «Монолит» и др.) [25], жизнь в которых была организована в форме веера совместной деятельности: учебной, трудовой, игровой, спортивной, культурно-массовой и т.д. В плане организации исследования наиболее адекватной его задачам экспериментальной моделью оказалось туристское многоборье.

Естественность изучения достигалась за счет того, что в течение ряда лет автор работал в качестве штатного практического психолога в этих центрах, тесно контактировал с испытуемыми в процессе педагогической деятельности (проводил разовые занятия, читал лекции, участвовал в организации массовых мероприятий и т. п.), действовал как член педагогического коллектива. Туристское многоборье проводилось в условиях многодневного похода. Оно было включено в план спортивных мероприятий конкретного центра и проводилось с целью закрепления практических навыков, полученных воспитанниками на занятиях по туризму. Это давало возможность прослеживать в сопоставлении (в условиях соревнования и в условиях проведения учебных занятий) уровень развития групп, их надежность.

п.), действовал как член педагогического коллектива. Туристское многоборье проводилось в условиях многодневного похода. Оно было включено в план спортивных мероприятий конкретного центра и проводилось с целью закрепления практических навыков, полученных воспитанниками на занятиях по туризму. Это давало возможность прослеживать в сопоставлении (в условиях соревнования и в условиях проведения учебных занятий) уровень развития групп, их надежность.

Заранее была разработана и обсуждена программа многоборья и условия ее проведения, выбрано место с учетом рельефа местности, наличия естественных преград. Все этапы туристического многоборья подразумевали преодоление в составе группы естественных препятствий или выполнение заданий, превышающих по сложности обычную деятельность, осуществляемую группой. В программу входили 6 этапов [21. С. 42]. Выделение этих этапов обусловлено задачами изучения совместной деятельности исследуемых групп по основным показателям надежности (результативность, взаимодействие членов группы, согласованность действий). Учитывался уровень подготовленности группы к выполнению совместной деятельности. Так, установка палатки, оценивалась судьями по времени, которое было необходимо для выполнения этого задания, но существенное значение имела правильность ее установки, отсутствие выраженных ошибок, качество выполнения задания. Это позволяло экспериментально реализовать соотношение между скоростью выполнения действий и точностью, правильностью их выполнения группой. Прохождение группы через «паутину» позволяло в наибольшей степени актуализировать взаимодействие членов группы и согласованность действий в целом. Это, конечно, не исключало и измерение других социально-психологических характеристик группы.

Учитывался уровень подготовленности группы к выполнению совместной деятельности. Так, установка палатки, оценивалась судьями по времени, которое было необходимо для выполнения этого задания, но существенное значение имела правильность ее установки, отсутствие выраженных ошибок, качество выполнения задания. Это позволяло экспериментально реализовать соотношение между скоростью выполнения действий и точностью, правильностью их выполнения группой. Прохождение группы через «паутину» позволяло в наибольшей степени актуализировать взаимодействие членов группы и согласованность действий в целом. Это, конечно, не исключало и измерение других социально-психологических характеристик группы.

В многоборье участвовали команды от каждой из групп. Каждая команда состояла из 6 человек, представленных отрядом на соревнование. Для проведения соревнований была создана судейская бригада в составе инструкторов лагеря и научных сотрудников социально-психологической лаборатории. Основным критерием оценки успешности выступления команды являлось время, затраченное ею, на преодоление каждого из этапов многоборья, а также оценка организованности и сплоченности, даваемая судьями на каждом этапе по 10-балльной системе. Кроме того, оценивались ошибки в выполнении заданий на отдельных этапах, за ошибки начислялось штрафное время. Чтобы исключить субъективность этих оценок, групповую деятельность команд оценивала также дублирующая бригада судей на всей дистанции по той же системе.

Кроме того, оценивались ошибки в выполнении заданий на отдельных этапах, за ошибки начислялось штрафное время. Чтобы исключить субъективность этих оценок, групповую деятельность команд оценивала также дублирующая бригада судей на всей дистанции по той же системе.

Таким образом, туристское многоборье можно считать комплексным исследованием надежности группы в естественном эксперименте с трех точек зрения:

- применения комбинированных методик, раскрывающих различные стороны поведения группы в естественных условиях. Включение разных этапов придавало большую непосредственность и соревновательный характер;

- организации, – туристское многоборье было включено составной частью в спортивную работу центра. Естественность достигалась тем, что автор был непосредственным организаторам жизни и деятельности подростков и старшеклассников и выступал в качестве организатора многоборья;

- решения проблемы оценки уровня развития контактной группы. В туристском многоборье диагностика развития групп проводится расчлененно, по отдельным параметрам, что дает возможность более дифференцированно их характеризовать и оценивать.

Основными оценочными характеристиками надежности реальной контактной группы в туристском многоборье явились время и балловый показатель. Это дало возможность распределить группы по рангам и соотнести место в ранжированном ряду с действительным положением в повседневной жизни и деятельности группы.

10 самых жестоких экспериментов в социальной психологии.

Автор Evgeniy в . Опубликовано Психологические эксперименты и исследования Последнее обновление: 09/12/2018

Десять самых «громких» экспериментов в истории социальной психологии.

Материал по статье в журнале Русский Репортер, посвещенный 100-летию социальной психологии.

Наблюдатели нас возбуждают

Американский психолог Норман Триплетт имел привычку по утрам гулять по парку. Однажды он обратил внимание на то, что проезжавшие мимо велосипедисты ехали быстрее, когда вокруг было много людей, и медленнее, когда в парке было безлюдно. «Получается, что присутствие других людей меняет поведение…», — подумал Триплетт и решил проверить это экспериментально.

«Получается, что присутствие других людей меняет поведение…», — подумал Триплетт и решил проверить это экспериментально.

Он предложил испытуемым-добровольцам наматывать леску на катушку спиннинга. В одном случае это нужно было делать в пустой комнате, в другом — вокруг были люди. Выяснилось, что в коллективе катушка крутится гораздо лучше. Вроде бы гипотеза подтвердилась.

Но не так все просто. Другие социальные психологи взялись повторить этот эксперимент, давая испытуемым самые разные задания — надевать одежду, решать задачи, запоминать слова. Результаты оказались противоречивыми. Иногда наличие других людей облегчало работу, а иногда — совсем наоборот. Психологи чесали затылки и хмурились.

Разгадка была найдена только несколько десятилетий спустя. Роберт Зайонц предположил, что присутствие свидетелей увеличивает возбуждение человека и помогает выполнять простые действия, например надевать рубашку или строить ассоциации на уровне «поэт — Пушкин, фрукт — яблоко». На языке психологов это называется — «доминирующая реакция». Если же речь идет о сложных творческих заданиях, например решить непривычное математическое уравнение или сочинить стихотворную оду в честь юбилея президента, то наличие окружающих заметно ухудшает результаты. Гипотеза Зайонца подтвердилась результатами почти 300 исследований, в которых приняли участие более 25 000 добровольцев.

Если же речь идет о сложных творческих заданиях, например решить непривычное математическое уравнение или сочинить стихотворную оду в честь юбилея президента, то наличие окружающих заметно ухудшает результаты. Гипотеза Зайонца подтвердилась результатами почти 300 исследований, в которых приняли участие более 25 000 добровольцев.

Время Норман Триплетт заставлял добровольцев сматывать леску в самом конце XIX века. Словосочетание «социальная психология» еще не было в ходу. Но именно этот эксперимент считается первым «правильным» социально-психологическим исследованием. А эксперименты по его подтверждению/опровержению продолжались потом больше полувека.

Мораль Нашу психологию изменяет сам факт присутствия других людей. Кстати, этот эффект работает даже тогда, когда рядом на самом деле никого нет, и мы только воображаем наличие наблюдателей.

Где с этим можно столкнуться Да где угодно. В течение дня мы попеременно оказываемся то в группе, то в одиночестве. И, например, в большинстве офисов очень любят сажать несколько десятков (если не сотен) сотрудников в огромные открытые залы, где каждый у каждого на виду. Максимум изоляции — прозрачные стенки. Так, наверное, должна достигаться сплоченность коллектива. Очевидно, директора этих компаний не слишком заинтересованы в творческой работе своих подчиненных.

Максимум изоляции — прозрачные стенки. Так, наверное, должна достигаться сплоченность коллектива. Очевидно, директора этих компаний не слишком заинтересованы в творческой работе своих подчиненных.

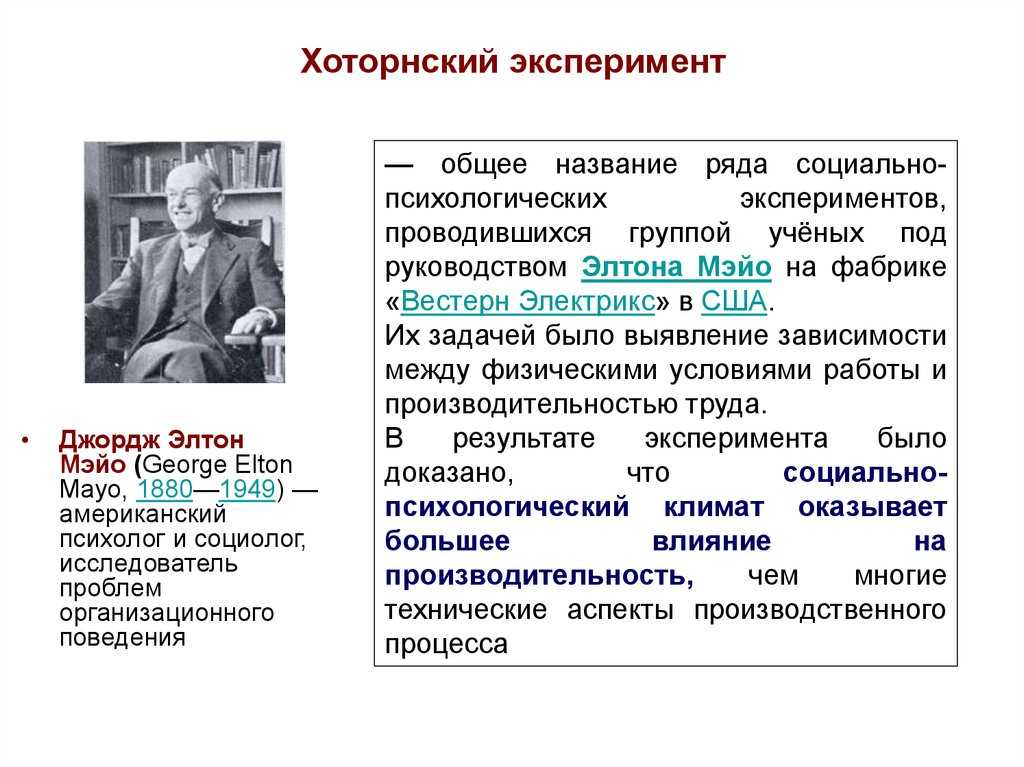

Психология сильнее организации труда

Это было в те времена, когда вся Америка увлекалась научной организацией труда. Группу психологов пригласили на завод «Вестерн Электрик» в городе Хоторн. В качестве подопытных кроликов им выделили бригаду сборщиц. И психологи начали экспериментировать.

Увеличили освещенность в цехе — производительность выросла.

Разрешили делать перекуры чаще — производительность выросла.

Сделали перерыв на обед длиннее — производительность выросла…

Любая реформа приводила к тому, что барышни работали лучше. Даже когда психологи стали вводить обратные изменения — уменьшать освещенность, делать перерывы реже, сокращать время на обед и т. д., — производительность продолжала расти.

Ученые до сих пор спорят, почему так происходило. Скорее всего, на работниц влиял сам факт эксперимента: их выделили в специальную группу, с ними более внимательно общалось начальство, за их результатами следила вся фабрика.

Скорее всего, на работниц влиял сам факт эксперимента: их выделили в специальную группу, с ними более внимательно общалось начальство, за их результатами следила вся фабрика.

Время Эксперименты на заводе в Хоторне продолжались с 1924 по 1936 год. Правда, сначала тон задавали представители «научной школы организации труда», основанной инженером Фредериком Тейлором. Но когда их исследования зашли в тупик, пришлось позвать психологов и антропологов.

Мораль Психология может повлиять на производительность труда гораздо сильнее, чем условия на рабочем месте и организация производства. После хоторнского эксперимента пробудился всеобщий интерес к психологии управления. Курс «человеческие отношения» преподается теперь во всех школах бизнеса. Правда, похоже, у многих наших начальников по этому предмету была тройка с минусом.

Где с этим можно столкнуться В первую очередь — на работе. Порою фраза: «От тебя зависит весь успех нашего дела» сильнее влияет на производительность, чем, скажем, установка на рабочем месте нового навороченного компьютера.

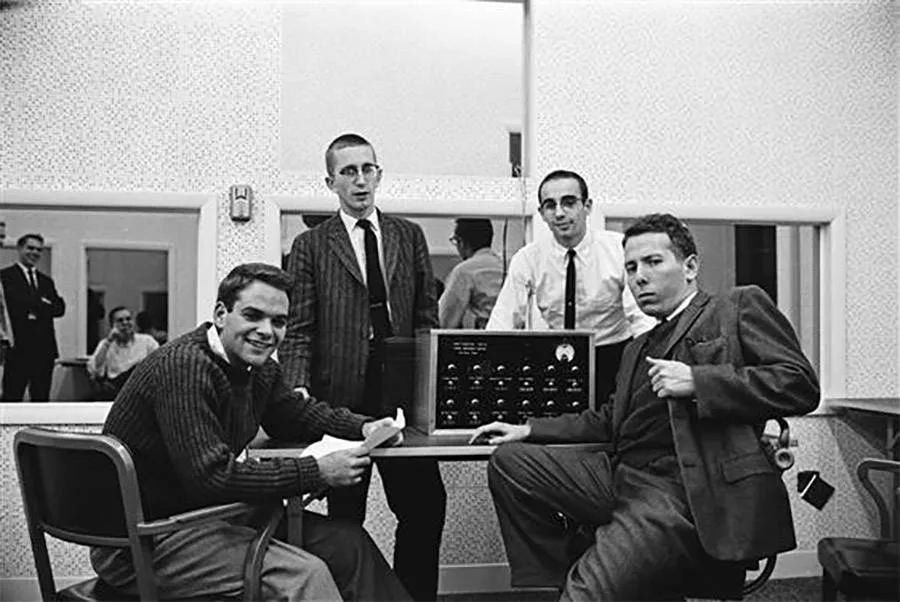

Повиноваться до последнего рубильника

Представьте себе добропорядочного американца, добровольно участвующего в исследовании механизмов памяти. Солидный психолог в белом халате показывает ему прибор, на панели которого находится 30 рубильников. Над каждым висит бирочка с указанием уровня разряда — от 15 до 450 вольт (на ярлычке — многозначительное ХХХ).

Дергая за рубильники, участник эксперимента наказывает ударом тока сидящего за стеклом другого испытуемого — «ученика» — всякий раз, когда тот неточно повторяет только что зачитанные словосочетания. После каждой ошибки «учитель» нажимает более мощный рычаг. Когда разряд достигает пары сотен вольт, «ученик» кричит, что у него больное сердце и ему нехорошо…

«Учитель» в замешательстве.

— Может, стоит остановиться, — обращается он к организатору эксперимента.

— Таковы наши условия. Продолжайте, — с невозмутимым видом отвечает психолог.

«Учитель» продолжает. С каждым разом крики становятся все более отчаянными.

210 вольт: «Ой! Выпустите меня! С меня хватит! Я больше не хочу участвовать в вашем эксперименте!»

225 вольт: «Ой!»

270 вольт: «Выпустите меня! Выпустите меня отсюда! Выпустите! Выпустите меня отсюда! Вы что, не слышите?! Выпустите меня!»

330 вольт — громкие несмолкающие крики агонизирующего человека: «Выпустите меня отсюда! Выпустите! У меня сердечный приступ! Прошу вас! (Истерически.) Да выпустите же меня! Вы не имеете права удерживать меня здесь! Выпустите! Выпустите! Выпустите меня! Выпустите меня!»

345 вольт: тишина.

360 вольт: тишина…

Так выглядел классический опыт американского психолога Стэнли Милгрэма, проведенный в середине 60−х. Разумеется, никакого электрического разряда не было, актер-«ученик» изображал корчи, а крики издавал магнитофон. Однако «учителя» верили, что все происходящее реально.

Перед экспериментом Милгрэм интересовался у знакомых психологов, социологов, психиатров: сколько человек дойдет до предела? Большая часть специалистов утверждала: один из сотни, да и тот окажется с психическими отклонениями.

На самом деле 63% добровольных «учителей» дернули последний рубильник. Оказалось, что две трети добропорядочных американских граждан готовы отправить на тот свет невинного человека лишь потому, что им кто-то приказал это сделать.

Не нужно думать, что испытуемые были патологическими садистами: для участия в эксперименте подбирали вполне респектабельных граждан без каких-либо психологических отклонений. И их поведение нельзя списать на национальные особенности американцев — эксперимент Милгрэма не раз повторяли в самых разных странах (Австралия, Иордания, Испания, Германия). Результаты были примерно такими же.

Время 1963 год. Эксперименты Милгрэма многие ассоциируют с процессом над Адольфом Эйхманом, завершившимся годом раньше. Напомним, что Эйхман был одним из главных организаторов истребления евреев в фашистской Германии. Когда он предстал перед судом в Израиле, то его главным аргументом было: «Я не виноват, я просто исполнял приказы». Думается, что если бы Милгрэм провел свои эксперименты в наше время, то была бы уместнее аналогия с делом Ульмана — командира группы спецназовцев, расстрелявших мирных чеченцев. На суде он так же настаивал: «Мы просто выполняли приказ».

На суде он так же настаивал: «Мы просто выполняли приказ».

Мораль Комментируя итоги своего эксперимента, Милгрэм мрачно произнес: «Если бы в США была создана система лагерей по образцу нацистской Германии, подходящий персонал для них можно было бы набрать в любом американском городке средней величины». К сожалению, можем добавить, что с равной вероятностью этот городок может быть китайским, французским или российским.

Где с этим можно столкнуться Хочется надеяться, что нигде. Впрочем, судя по результатам экспериментов, ни одно общество не застраховано от перехода к чудовищному насилию. И этот переход происходит проще, чем нам кажется.

Нога в дверях

Представьте, что вы живете в собственном доме в каком-нибудь

небольшом городке. И вдруг к вам приходит некий общественный активист и предлагает установить на вашем участке довольно уродливый плакат: «Будьте внимательны на дорогах!». Вполне логично, что 83% добропорядочных граждан ответили на это вежливым (или не очень) отказом.

Другую группу испытуемых сначала попросили оказать небольшую услугу — подписать петицию с призывом соблюдать осторожность на дорогах. Поставить подпись — дело нехитрое. И на эту просьбу согласились практически все. Когда спустя две недели к ним обратились с просьбой установить плакат на участке, отказавшихся было всего 24%. То есть предварительное выполнение необременительной просьбы увеличило согласие почти в четыре раза. Этот эффект получил название «нога-в-дверях».

Время 1966 год. Реклама уже превратилась в гигантскую индустрию. Однако науке еще не были понятны все психологические тонкости впаривания идей или товаров.

Мораль Добившись от человека ощущения включенности в то или иное действие, гораздо проще требовать от него все новых и новых жертв.

Где с этим можно столкнуться Сначала нас просят сделать что-то очень простое (поставить подпись, проголосовать, прийти на митинг). Потом нам предлагают совершить что-то более значимое, и мы полусознательно рассуждаем: «Раз я поставил подпись — значит, я поддерживаю это (президента, фирму, партию), ведь я свободный и рассудительный гражданин. А значит, я должен быть последовательным в своей поддержке, даже если это противоречит чему-то (совести, здравому смыслу, сохранности кошелька)».

А значит, я должен быть последовательным в своей поддержке, даже если это противоречит чему-то (совести, здравому смыслу, сохранности кошелька)».

Подавляющее меньшинство

Вывод о покорности большинству выглядит, конечно, печально. В утешение можем привести результаты эксперимента, проведенного классиком французской социальной психологии Сержем Московичи.

Условия напоминали эксперимент Эша: нужно было сказать, в какой цвет окрашена карточка. Но на этот раз «подсадными» были только двое из шести человек. И эта пара была настоящими диссидентами. Вместо очевидного голубого они упорно называли зеленый и т. д.

И хотя инакомыслящие были в явном меньшинстве, они сумели сдвинуть мнение окружающих. После серии экспериментов Московичи вывел факторы, которые определяют успех диссидентов в обществе. Например, очень важны уверенность и постоянство высказываний.

Меньшинство имеет больше шансов на победу, если его мнение по всем другим вопросам совпадает с мнением большинства и расходится только в каком-то одном пункте (например, когда инакомыслящие полностью согласны с коллективом по вопросам квадратов и треугольников, но упорно стоят на своем при обсуждении овалов).

Кроме того, очень важно склонить на свою сторону хотя бы одного представителя большинства. В ряде экспериментов было выявлено, что как только появляются перебежчики, за ними сразу тянутся все остальные, вызывая эффект снежной лавины.

Время Первые эксперименты Московичи прошли в 1969 году. Как раз закончились студенческие революции во Франции, Германии и некоторых других странах. Начинался очередной всплеск борьбы за права женщин, экологию и прочие красивые штуки. Самое время анализировать эффект влияния меньшинства.

Мораль Меньшинство может победить. У нас сейчас вроде бы демократия, республика, рыночная экономика, женщины имеют равные права с мужчинами… А ведь когда-то все это было весьма сомнительными идеями, которые проповедовались лишь горсткой маргиналов.

Где с этим можно столкнуться В любой общественной дискуссии — от уровня отдела до всего

населения страны. Так что если вы остались в меньшинстве — не смущайтесь, у вас есть шансы на победу. По крайней мере, наука на вашей стороне.

Дешевый труд нравится больше

В эксперименте американского психолога Леона Фестингера испытуемые два часа занимались совершенно бессмысленной работой — раскладывали катушки на подносе, а потом ссыпали их в коробку. Когда этот сизифов проект подходил к концу, Фестингер просил участников эксперимента выйти к другим испытуемым, ждущим за дверью, и рассказать им о том, какой полезной и интересной была эта работа. За эту откровенную ложь предлагалось вознаграждение. В одних случаях 1 доллар, в других — 20.

Спустя две недели испытуемых спрашивали, насколько в действительности им понравилась эта идиотская работа. Выяснилось, что у получивших 1 доллар энтузиазм был гораздо выше. Они рассказывали, как раскладывание катушек развивает моторику рук, помогает сосредоточиться, и вообще это чертовски приятное и полезное занятие. Фестингер объяснил полученные результаты тем, что человеку всегда требуется оправдание его действий. За 20 долларов еще можно солгать, а вот за 1 врать как-то унизительно и приходится убеждать себя, что это была не совсем ложь.

Время 1959 год. В этот период многим уже стало понятно, что прямая материальная выгода — это далеко не все, что влияет на действия и убеждения человека.

Мораль Леон Фестингер знаменит своей теорией когнитивного диссонанса. Грубо говоря, в голове у человека оказывается набор противоречащих друг другу знаний: «эта работа скучная», «я честный человек», «я сказал, что эта работа интересная», «я получил за эту ложь очень маленькое вознаграждение». Чтобы разрешить противоречие, нужно что-то в этом наборе изменить. Например, заменить «эта работа скучная» на «эта работа показалась мне увлекательной», и тогда содержимое черепной коробки вернется к состоянию гармонии.

Где с этим можно столкнуться В любой деятельности, находящейся на грани досуга и работы. Если бы всем за ведение блогов или походы в тренажерный зал платили бы регулярную зарплату, то многим эти занятия показались бы куда менее увлекательными.

Давление группы способно обмануть зрение

Этот эксперимент очень любят воспроизводить в школах и вузах всего мира. Благо для этого нужно совсем немного: всего две картонки, на одной из которых изображены три линии, на другой — одна. От испытуемого требуется сказать, какая из трех линий, нарисованных вместе, равна по длине линии, нарисованной отдельно. Простенькая задача.

Благо для этого нужно совсем немного: всего две картонки, на одной из которых изображены три линии, на другой — одна. От испытуемого требуется сказать, какая из трех линий, нарисованных вместе, равна по длине линии, нарисованной отдельно. Простенькая задача.

Но… Перед тем как дать вполне очевидный ответ, испытуемый должен выслушать ответы своих пятерых коллег. И они все как один называют абсолютно неправильный вариант. Что делать?! С одной стороны, никто не требует, чтобы все ответы совпадали, а глаза явно видят правильный вариант. С другой стороны… В общем, как минимум треть испытуемых проявляет конформизм и называет тот неправильный вариант, который предлагают остальные участники исследования. Они, кстати, вовсе не испытуемые, а сообщники экспериментатора.

Этот результат поверг в изумление даже организатора эксперимента — Соломона Эша. Он-то был уверен, что граждане США, воспитанные в духе индивидуализма, не должны поддаваться давлению группы. Но природа человека оказалась сильнее традиций свободомыслия.

В том, что человек подчиняется давлению группы, нет нового. Интереснее модификации эксперимента. Например, в одной из версий был «подсадной» испытуемый, который называл неправильный вариант, отличающийся от других (например, верный ответ «вторая линия», четверо участников говорят «третья», а один — «первая»). Когда «подсадная» группа утрачивала единство, «наивные» испытуемые давали гораздо больше правильных ответов.

Время Результаты эксперимента были опубликованы в 1951 году. Недавно закончилась Вторая мировая война, американское общество пребывало в эйфории: мы победили тоталитарный фашизм, наши люди свободные и независимые, у нас такого быть никогда не может!.. Эксперимент Эша был ударом по этой самоуверенности.

Мораль Единство мнений — штука опасная. Чтобы адекватно воспринимать реальность, в обществе должны быть диссиденты, при этом не так уж важно, говорят ли они правду или несут полную околесицу, — главное, чтобы их мнение отличалось от позиции большинства.

Где с этим можно столкнуться При оценке мировых событий, при выборе книжки в магазине, при голосовании на выборах, при покупке нового мобильника…

Добрый самаритянин никуда не спешит

На идею этого эксперимента Джона Дарли и Дэниела Бэтсона натолкнула библейская притча о добром самаритянине, в которой священник и левит (оба очень важные и занятые люди) проходят по дороге мимо раненого странника, оставляя его заботам скромного (и предположительно менее занятого) самаритянина.

Итак, студенты духовной семинарии готовятся произнести свою первую в жизни проповедь. Для этого им нужно пройти в здание, находящееся в нескольких кварталах. Одну группу семинаристов напутствуют словами: «Вы опаздываете, вас ждут уже несколько минут, так что лучше поторопиться», а другой сообщают: «У вас в запасе некоторое время, но ничего не случится, если вы придете пораньше».

По дороге семинаристы натыкаются на человека, который полулежит на обочине, слегка стонет и кашляет. Из тех, кому было рекомендовано поторопиться, лишь 10% пришли на помощь несчастному (который, естественно, был сообщником психологов). А среди семинаристов, считавших, что времени у них в избытке, таких оказалось 63%.

Такая маленькая деталь, как наличие или отсутствие времени, изменила уровень отзывчивости аж в 6 раз и оказалась сильнее, чем нравственные качества и религиозное воспитание.

Кстати, тема проповеди не влияет на поведение семинаристов: в одном случае им нужно было говорить о помощи ближнему (на примере притчи о самаритянине), в другом — рассказать о супружеской верности. В обеих группах результаты были примерно одинаковыми.

В обеих группах результаты были примерно одинаковыми.

Время 1973 год. Долгое время психологи пытались «классифицировать» каждого человека. Вооружившись тысячами тестов они уверенно ставили диагноз: этот — «интеллектуальный» и «импульсивный», а тот — «открытый» и «мягкий». Но к концу 60−х для многих стало ясно, что все «подсчитанные» черты личности редко помогают предсказать поведение человека в конкретной ситуации.

Мораль В науке есть понятие с громоздким названием: «фундаментальная ошибка каузальной атрибуции». Если по-простому, то оценивая поступки других, мы слишком часто объясняем их причины личными качествами человека — непорядочностью, черствостью, агрессивностью и т. д. И при этом мы склонны меньше, чем нужно учитывать влияние внешней ситуации. А оказывается, что такая мелочь, как избыток или нехватка времени, может сильно изменить поведение людей. Даже если они выбрали карьеру профессионального служения богу и любви к ближнему.

Где с этим можно столкнуться Где угодно. При оценке своих знакомых, родственников или каких-то публичных фигур. Не торопитесь ставить «диагноз». Под давлением ситуации «туповатый парень» может оказаться настоящим интеллектуалом, а «самый либеральный политик» — кровавым диктатором.

При оценке своих знакомых, родственников или каких-то публичных фигур. Не торопитесь ставить «диагноз». Под давлением ситуации «туповатый парень» может оказаться настоящим интеллектуалом, а «самый либеральный политик» — кровавым диктатором.

Как поссорить и как помирить

Почему одна группа людей вдруг начинает ненавидеть другую? Этот немного наивный вопрос пытался решить психолог Музафер Шериф. Свое детство он провел в турецком городе Измире. В 1919 году туда вошли греческие войска. Началась резня, были убиты многие его соседи по дому. По словам самого ученого, греческий солдат уже занес над Музафером свой штык, но в последний момент передумал и оставил тринадцатилетнего подростка в живых. А три года спустя в Измире началась новая бойня, только на этот раз уже турецкие военные убивали и насиловали армян и греков…

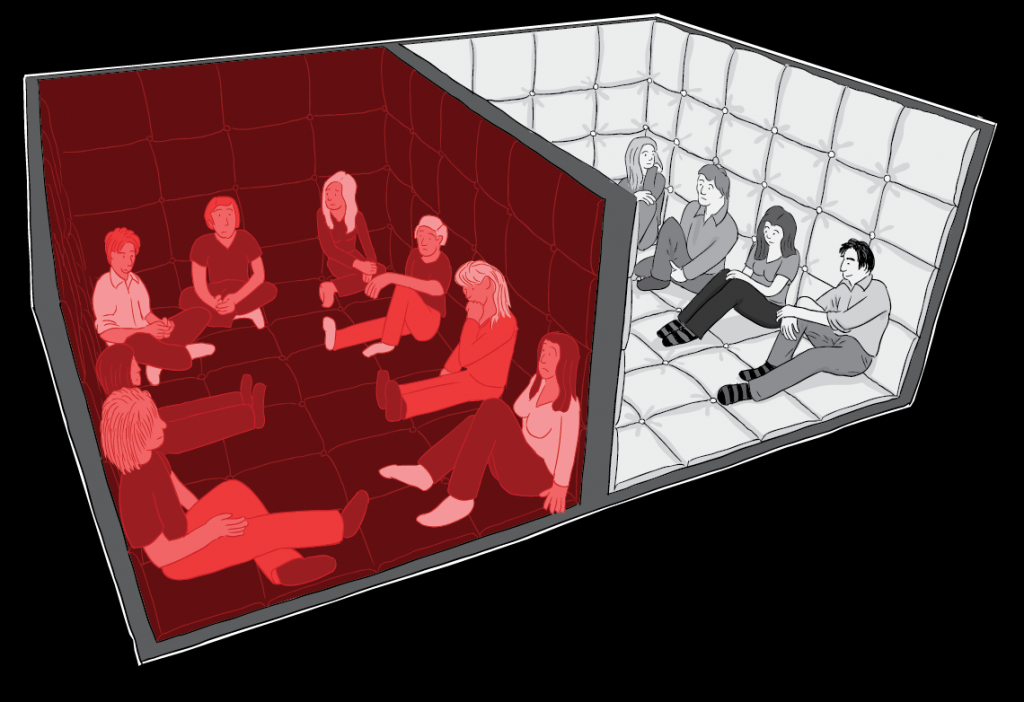

Когда Шериф перебрался в США, он решил смоделировать межгрупповой конфликт в условиях летнего лагеря для школьников. Он разделил незнакомых друг с другом подростков на два отряда: «Гремучие змеи» и «Орлы». После этого была создана ситуация постоянной конкуренции. В любом соревновании могла выиграть только одна из команд, приз за участие в конкурсе мог достаться только одной группе и т. д. Победа одних неизбежно означала проигрыш других.

После этого была создана ситуация постоянной конкуренции. В любом соревновании могла выиграть только одна из команд, приз за участие в конкурсе мог достаться только одной группе и т. д. Победа одних неизбежно означала проигрыш других.

Вскоре между ребятами началась настоящая вражда. Дело доходило до потасовок. Участники каждой команды все сильнее сплачивались между собой и все сильнее ненавидели конкурентов. Когда «орлов» просили описать кого-нибудь из «гремучих змей», они использовали такие слова, как «трусы», «зазнайки» и «подонки».

«Змеи» отвечали им взаимностью. После этого Шериф начал создавать проблемные ситуации, которые можно было решить только объединенными силами двух команд. Например, «случайно» ломался автобус, и вытолкать из кювета можно было только всем вместе. В результате конфликтность сошла на нет, и ребята из обеих команд

уехали домой вполне довольные друг другом.

Время Начало 50−х. Примеры межгрупповых конфликтов можно было найти без труда. В одной только в индо-мусульманской резне в Индии в 1947 году за несколько недель погибли сотни тысяч людей.

В одной только в индо-мусульманской резне в Индии в 1947 году за несколько недель погибли сотни тысяч людей.

Мораль Чтобы сплотить группу и натравить ее на другую, нужно немного. В другом эксперименте жесткое разделение на «свой-чужой» возникло только из-за того, что одним участникам повесили на грудь зеленые квадраты, а другим — синие треугольники.

Где с этим можно столкнуться Мы чуть ли не каждый день встречаемся с разделением мира на «наших» и «не наших». При этом в роли злобных «не наших» могут оказаться как приезжие с Кавказа, так и сотрудники соседнего отдела. Законы социальной психологии и там, и там работают одинаково.

Тюрьма в подвале университета

Сколько времени нужно на то, чтобы добродушного студента-неформала превратить в жестокого надзирателя тюрьмы? Филиппу Зимбардо потребовалось на это всего пять дней. Он создал в подвале Стэнфордского университета подобие настоящей тюрьмы. Выглядела она вполне натурально: чугунные решетки, смотровые окошки, в камерах из мебели — только койки. Туда были помещены добровольцы-испытуемые, которых простым подбрасыванием монетки разделили на «заключенных» и «надзирателей». Поначалу все это казалось игрой.

Туда были помещены добровольцы-испытуемые, которых простым подбрасыванием монетки разделили на «заключенных» и «надзирателей». Поначалу все это казалось игрой.

Но очень скоро студенты начали вживаться в роль. Уже через три дня львиная доля разговоров в камерах была посвящена не реальной жизни, а тюремным условиям, пайкам, койкам. По собственной инициативе «надзиратели» с каждым днем ужесточали правила. Недавние пацифисты становились церберами. «Заключенных» заставляли голыми руками мыть туалеты, их сковывали наручниками и заставляли обнаженными маршировать по залу…

Один из «надзирателей» записал в дневнике: «№ 416 отказывается есть сосиску… Мы кидаем его в карцер, приказав держать в каждой руке по сосиске. Я прохожу мимо и колочу дубинкой по двери карцера. Я решил накормить его насильно, он не стал есть. Я размазал еду ему по лицу. Я не мог поверить, что я это делаю».

Вжился в роль и Филипп Зимбардо, исполнявший обязанности «завхоза тюрьмы».

Ситуацию переломила невеста психолога Кристина Маслач. На пятый день исследования она приехала посмотреть на эксперимент своего будущего мужа. И первое, что бросилось ей в глаза, — шеренга заключенных, которых строем вели в туалет, надев мешки на головы.

На пятый день исследования она приехала посмотреть на эксперимент своего будущего мужа. И первое, что бросилось ей в глаза, — шеренга заключенных, которых строем вели в туалет, надев мешки на головы.

— Видела наш цирк? — спросил психолог.

— То, что вы делаете с этими ребятами, ужасно, — расплакалась Кристина.

Стало очевидно: ситуация вышла из-под контроля. И на пятый день эксперимент был прекращен, хотя рассчитан он был на две недели.

Мы поинтересовались у профессора Зимбардо: согласился бы он проводить эксперимент, если бы знал, как сильно изменятся его участники?

— Да, конечно, ведь этот эксперимент дает нам понять, как далеко может зайти человек в подобной ситуации. Правда, знай я все с самого начала — остановил бы эксперимент раньше, до того как в «охране» начал проявляться садизм, а в «заключенных» — рабская патология мировосприятия.

Он признался, что собирался повторить тюремный эксперимент, желая сравнить поведение «надзирателей», прошедших различное обучение. Однако университетское начальство решило воздержаться от подобных опытов.

Однако университетское начальство решило воздержаться от подобных опытов.

Власти поначалу активно откликнулись на исследования Зимбардо. Его пригласили в конгресс штата. Выйдя на трибуну, Зимбардо первым делом произнес: «Я поместил вашего сына в мою тюрьму, и он не выдержал там и недели. Чего же ждать от ребят, которые годами находятся в тюрьмах гораздо худших, чем моя?»

По мотивам исследования Зимбардо в Германии в 2001 году был снят художественный фильм «Эксперимент» (Das Experiment). Правда, фамилия Зимбардо почему-то в титрах не упоминается, а воспроизведение эксперимента продолжается только первые две трети фильма — дальше начинается художественный вымысел с обилием крови и мордобоя. В этом году должна выйти американская, которую снимает кинокомпания Maverick Films, принадлежащая Мадонне. Известно, что режиссером выступит Кристофер МакКуорри, а бюджет фильма составит $11 миллионов.

Время 1971 год. В научной среде не утихают дискуссии об экспериментах, выявивших склонность человека к повиновению и конформизму. Критики утверждают, что их условия были слишком искусственными. Зимбардо хотел показать, как эти эффекты работают в ситуации, максимально приближенной к реальности.

Критики утверждают, что их условия были слишком искусственными. Зимбардо хотел показать, как эти эффекты работают в ситуации, максимально приближенной к реальности.

Мораль Эксперимент Зимбардо очень зрелищный и эффектный, но на самом деле он очень сложен для анализа. На «надзирателей» и «заключенных» действует множество факторов: ролевые стереотипы, неопределенность ситуации, изолированность, обезличенность и т. д. Но общий вывод чрезвычайно прост: мы даже не можем себе представить, настолько быстро и резко ситуация может изменить нашу личность. Причем, окажемся ли мы забитыми «заключенными» или жестокими «надзирателями», порой решается простым подбрасыванием монетки.

Где с этим можно столкнуться «тюремный эффект» может работать (пусть не так выразительно) и на более гуманных должностях: директор, учитель, охранник и т. д.

Видео по теме: Я и Другие

Теги: Социальная психология

Есть что сказать? Оставть комментарий!:

FIRST U.

S. SOCIAL-PSYCHOLOGICAL APPLIED RESEARCH

S. SOCIAL-PSYCHOLOGICAL APPLIED RESEARCHResearch article

Gorshkov E.A.

Issue: № 12 (19), 2013

Published:

2014/01/16

Горшков Е.А.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал

ПЕРВЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИКЛАДНОГО ХАРАКТЕРА

Аннотация

В статье проанализированы важные события американской социальной психологии конца XIX века, которые способствовали популяризации социально-психологического знания, разработке методологического аппарата науки и применению новых методов исследования.

Ключевые слова: социальная психология США, методология, эксперимент.

Gorshkov E.A.

PhD in psychology, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arzamas branch

FIRST U.S. SOCIAL-PSYCHOLOGICAL APPLIED RESEARCH

Abstract

Article is devoted to the analyses of the important events of the American social psychology of the late XIX century, which helped to popularize the socio-psychological knowledge, develop new methodological apparatus and apply new research methods.

Keywords: American social psychology, methodology, experiment.

Социальной психологии на этапе ее становления как самостоятельной науки необходимо было придать экспериментальный характер. Социальная психология США не стала исключением. В отличие от европейских стран, в США социальная психология оказалась вовлеченной в решение определенных социальных задач. Бурное развитие капиталистических форм экономики в США выдвигает перед этой областью исследований ряд специфических требований, связанных с необходимостью повышения производительности труда, развитием средств массовой информации, усилением значения пропаганды и рекламы, а также с разработкой в самом широком плане способов и методов управления [1, с. 7]. О прикладном характере социальной психологии говорили американские социологи и социальные психологи конца XIX – начала XX вв. К примеру, Ч. Эллвуд (Ellwood) усматривал практическую значимость социальной психологии в возможностях решения социальных проблем, и использования этой науки в области экономики, политики, этики [3].

В современных социально-психологических исследованиях среди характерных особенностей американской социальной психологии начала XX века отмечают её прагматическую ориентацию, поиск практического применения результатов исследований [3]. В этой связи примечательным становится тот факт, что в популярных изданиях [5, p. 7] в качестве первых вех современной научной социальной психологии указываются следующие события истории американской социальной психологии. Первым шагом социальной психологии в лаборатории называется исследование Нормана Триплетта (Triplett) о динамогенных факторах в кооперации (1897 г.), первым шагом в «поле» – исследование Эдвина Старбака (Starbuck) «Психология религии» (1899 г.), первой работой прикладного характера – исследование Харлоу Гейла (Gale) по психологии рекламы (1900 г.) [1, с. 11].

Необычайно важным событием в ходе становления социальной психологии США как самостоятельной науки оказалось проведение американским ученым Н. Триплеттом (1861-1931) лабораторного эксперимента. Статья Триплета «Динамогенные факторы в лидировании и соревновании» с изложением данных его исследования была опубликована в 1898 г. в «Американском психологическом журнале. Американский ученый обратил внимание, что в условиях соревнования велогонщики показывают гораздо лучшее время прохождения дистанции, нежели при прохождении дистанции в одиночку [7]. Триплетт решил проверить свои предположения в условиях лабораторного эксперимента, где он смог бы контролировать условия его проведения. С целью верификации своих выводов, им был проведен контрольный эксперимент, в котором задачей испытуемых (40 детей в возрасте от 8 до 17 лет) была наматывать леску на катушку спиннинга, на конце которой был закреплен небольшой флаг.

Статья Триплета «Динамогенные факторы в лидировании и соревновании» с изложением данных его исследования была опубликована в 1898 г. в «Американском психологическом журнале. Американский ученый обратил внимание, что в условиях соревнования велогонщики показывают гораздо лучшее время прохождения дистанции, нежели при прохождении дистанции в одиночку [7]. Триплетт решил проверить свои предположения в условиях лабораторного эксперимента, где он смог бы контролировать условия его проведения. С целью верификации своих выводов, им был проведен контрольный эксперимент, в котором задачей испытуемых (40 детей в возрасте от 8 до 17 лет) была наматывать леску на катушку спиннинга, на конце которой был закреплен небольшой флаг.

Триплетт уделил особое внимание экспериментальной процедуре и обработке результатов исследования, однако многие моменты им были упущены [2]. Тем не менее, изучение реально существующего феномена влияния группы на индивида, получившего название «социальная фасилитация», обозначило широкий круг проблем при разработке эксперимента. Впервые была предпринята попытка преодолеть ограниченность простых наблюдений социально-психологических явлений. Исследование Триплетта расширило границы социально-психологических исследований.

Впервые была предпринята попытка преодолеть ограниченность простых наблюдений социально-психологических явлений. Исследование Триплетта расширило границы социально-психологических исследований.

Первым полевым исследованием в социальной психологии принято считать исследование Эдвина Диллера Старбака (1866–1947). В 1899 г. выходит его знаменитая работа «Психология религии». В качестве второго заголовка значилось «Эмпирическое исследование роста религиозного сознания». В 1893 г. в Гарварде Старбак провел исследование на основе данных двух анкет, одна из которых касалась смены религии, вторая – «постепенного роста» религиозных взглядов. В последующие два года он представил свое исследование Религиозному Объединению Гарварда. «Психология религии» 1899 г. стала итогом исследований начатых в Гарварде под руководством У. Джеймса и продолженных в Университете Кларка под началом С. Холла.

Материал для исследования Старбака составили автобиографии, написанные в ответ на заранее подготовленные листы с вопросами [6, p. 12]. Задачей ученого было «найти во множестве полученных данных общие элементы, представить их в виде целостной картины; изучить важные аспекты религиозного развития и подойти к пониманию законов этого развития» [Ibid.]. Работа Старбака явилась одной из первых попыток применения метода опроса в изучении социально-психологических проблем.

12]. Задачей ученого было «найти во множестве полученных данных общие элементы, представить их в виде целостной картины; изучить важные аспекты религиозного развития и подойти к пониманию законов этого развития» [Ibid.]. Работа Старбака явилась одной из первых попыток применения метода опроса в изучении социально-психологических проблем.

С начала XX в. рост числа исследований социально-психологических проблем шел быстрыми темпами. В 1900 г. появилось исследование Харлоу Гейла (1862–1945) по психологии рекламы, которое считается первой работой прикладного характера в области социальной психологии.

Исследования Гейла показали, что отношение человека к рекламе определяется его потребностями, желанием приобрести тот или иной товар. Центральным в схеме, которую он начал испытывать в 1896 г., было изучение непроизвольного внимания к различным аспектам, атрибутам рекламы. Само по себе изучение внимания в то время было стандартной исследовательской процедурой, но эксперимент Гейла содержал два принципиально новых элемента: во-первых, стимулом внимания была реклама; во-вторых, независимо от Джеймса Кэттелла, Гейлом была разработана методика ранжирования по важности (order-to-merit), нашедшая затем широкое применение в психологии рекламы и других направлениях прикладной психологии [4]. Кроме того, Гейл придавал большое значение популярному в то время среди американских социологов и психологов принципу внушения как способу воздействия на сознание человека, объясняя этим неосознаваемые эффекты влияния рекламы. В своей работе Гейл использовал метод анкетирования и экспериментальный метод изучения рекламы. По оценкам Гейла, прямое или опосредованное влияние рекламы испытывали на себе от трети до половины реципиентов.

Кроме того, Гейл придавал большое значение популярному в то время среди американских социологов и психологов принципу внушения как способу воздействия на сознание человека, объясняя этим неосознаваемые эффекты влияния рекламы. В своей работе Гейл использовал метод анкетирования и экспериментальный метод изучения рекламы. По оценкам Гейла, прямое или опосредованное влияние рекламы испытывали на себе от трети до половины реципиентов.

Таким образом, данные социально-психологические исследования являются доказательством того, что социальная психология в США была инструментом для решения различных задач американского общества, и имела практическое применение.

Литература

- Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная психология ХХ столетия. Теоретические подходы: учебное пособие для вузов. – М.: Аспект-Пресс, 2001. – 288 с.

- Горшков Е.А. Первый социально-психологический эксперимент Нормана Триплетта // Мир науки, культуры, образования.

– 2010. — № 4-2. – С. 173-175.

– 2010. — № 4-2. – С. 173-175. - Горшков Е.А. Становление социальной психологии США: дис. канд. психол. наук. – Арзамас, 2011. — 227 с.

- Докторов Б.З. Отцы-основатели: история изучения общественного мнения. – М.: Центр социального прогнозирования, 2006. – 488 с.

- Krech D., Crutchfield R.S., Ballachey E.L. Individual in society: a textbook of social psychology. London: McGraw-Hill, 1962. – viii, 564 p.

- Starbuck E.D. Psychology of Religion: An Empirical Study of the Growth of Religious Consciousness, New York: C. Scribner’s Sons, 1900 (1899). – xii, 423 p.

- Triplett N. The Dynamogenic factors in pacemaking and competition // American Journal of Psychology, 9, 1898. – P. 507-533. [Электронный ресурс] URL: http://psychclassics.asu.edu/Triplett/ (дата обращения 21.12.13).

5 новаторских экспериментов в области социальной психологии

Психологи часто используют эксперименты, чтобы ответить на самые сложные вопросы человечества. После зверств нацистской Германии во Второй мировой войне многие задавались вопросом, как люди могли выполнять приказы и совершать такие ужасные действия.

После зверств нацистской Германии во Второй мировой войне многие задавались вопросом, как люди могли выполнять приказы и совершать такие ужасные действия.

Исследователь из Йельского университета Стэнли Милграм разработал эксперимент, основанный на следующем вопросе: «Может ли быть так, что [Адольф] Эйхман и его миллион сообщников в Холокосте просто выполняли приказы? Можем ли мы назвать их всех сообщниками?

[Адольф Эйхман был одним из главных организаторов Холокоста.]

Он обнаружил, что другие группы населения будут выполнять приказы о причинении вреда людям, несмотря на то, что приказы противоречат их личной морали. Изучая этот социальный феномен, ученые смогли предположить, что зверства, совершенные во время войны, не были свойственны немецким солдатам, как предполагалось изначально.

На протяжении всей истории другие психологические эксперименты пытались решить конкретные проблемы, чтобы способствовать лучшему пониманию человеческого поведения.

Вот пять известных экспериментов, проводившихся со второй половины 20-го века до наших дней:

Эксперимент с куклой Бобо

Этот эксперимент, проведенный в 1961 году ученым Альбертом Бандурой, стремился доказать, что человеческое поведение было изучено посредством социального подражания, а не передается по наследству. Бандура предположил, что дети будут подражать поведению взрослых, если они доверяют взрослому. Он решил использовать куклу Бобо, надувную игрушку высотой примерно 5 футов, утяжеленную внизу, которая отскакивает обратно в вертикальное положение после удара.

Одна группа детей не была свидетелем взаимодействия взрослых с игрушкой. Другая группа наблюдала, как взрослый вел себя агрессивно. Эксперимент Бандуры показал, что дети, подвергшиеся агрессии, с большей вероятностью имитируют поведение, а мальчики в три раза чаще имитируют насилие, чем девочки.

Эффект свидетеля

В 1960-х годах Джон Дарли и Бибб Латане стремились измерить, сколько времени прошло, прежде чем свидетели среагировали и либо вмешались, либо проигнорировали потребность в помощи, когда была инсценирована чрезвычайная ситуация с участием группы или отдельного человека. Исследователей вдохновило убийство Китти Дженовезе в 1964, которая стала печально известной после того, как The New York Times сообщила, что у ее убийства было 38 свидетелей, и ни один из них не пытался помочь.

Исследователей вдохновило убийство Китти Дженовезе в 1964, которая стала печально известной после того, как The New York Times сообщила, что у ее убийства было 38 свидетелей, и ни один из них не пытался помочь.

Хотя феномен Китти Дженовезе позже был развенчан самой Times, он стал причиной открытия Дарли и Латане эффекта свидетеля. Они продемонстрировали, что большее количество свидетелей уменьшало шансы того, что кто-то из них предложит помощь. Эффект свидетеля продолжает воспроизводиться годами.

Эффект ореола

«Эффект ореола» — известное открытие социальной психологии, которое предполагает, что глобальные или групповые оценки человека могут влиять на суждения об определенной черте. Например, симпатичный человек часто воспринимается как умный. Термин, первоначально придуманный психологом Эдвардом Торндайком, представляет собой тип предвзятости подтверждения.

В 1970-х годах исследователи Ричард Нисбетт и Тимоти ДеКэмп Уилсон провели эксперимент, чтобы продемонстрировать это, показав двум группам студентов одну и ту же лекцию, но меняя поведение лектора от одной группы к другой. Когда лектор казался дружелюбным, студенты реагировали более благосклонно, чем группа, которая видела лектора холодным и отстраненным.

Когда лектор казался дружелюбным, студенты реагировали более благосклонно, чем группа, которая видела лектора холодным и отстраненным.

Эффект хамелеона

Считается, что эффект хамелеона, также называемый «непреднамеренным зеркалированием», представляет собой естественную склонность одного человека подражать другому, основываясь на том, насколько хорошо он ладит, не осознавая, что это происходит. Таня Чартран и Джон Барг из Нью-Йоркского университета изучали это явление в XIX веке.90-е. Они брали интервью у участников по отдельности, демонстрируя разные манеры на протяжении всего разговора, чтобы оценить сложившуюся связь.

Во время двух последующих бесед ученые подражали позам и другим манерам некоторых испытуемых. Участники больше подражали ученым в первом эксперименте и находили ученых более симпатичными, когда они подражали их собственным манерам в последующих экспериментах. Те участники, которых не имитировали, имели более нейтральное мнение об ученых.

The Volkswagen Fun Theory

В 2009 году рекламное агентство DDB Stockholm выступило с инициативой от имени производителя автомобилей Volkswagen. Компания разработала «Теорию удовольствия», проведя три эксперимента, чтобы выяснить, могут ли люди решить изменить свое поведение и сделать что-то в зависимости от того, насколько весело это делать, например, перерабатывать, выбрасывать мусор или подниматься по лестнице вместо эскалатора.

Компания разработала «Теорию удовольствия», проведя три эксперимента, чтобы выяснить, могут ли люди решить изменить свое поведение и сделать что-то в зависимости от того, насколько весело это делать, например, перерабатывать, выбрасывать мусор или подниматься по лестнице вместо эскалатора.

В одном случае лестница рядом с эскалатором была украшена в виде клавиш пианино с сопровождающими нотами для каждого шага, который человек делал, проходя по лестнице. Эксперимент показал, что лестницу выбирают на 66% больше людей, чем обычно. В другом мусорное ведро со звуковыми эффектами, когда люди сбрасывают мусор, собирало больше мусора, чем близлежащие мусорные баки.

Хотя это было частью рекламной кампании, а не научным экспериментом, результаты показывают, что люди могут быть более склонны выполнять такие задачи, как подъем по лестнице вместо эскалатора, если это кажется забавным.

Получить программу передач

ПрограммаЗаинтересованы в: Программа по интересамAA по бухгалтерскому учету AA по прикладной психологии AA по авиационному менеджменту AA по деловому администрированию AA по менеджменту в здравоохранении AA по менеджменту AA по маркетингу AS по компьютерным информационным системам BA Прикладная психология/клиническая психология BA Прикладная психология/судебная психология BA Прикладная психология/организационная психология Бакалавр бухгалтерского учета Бакалавр прикладной психологии Бакалавр прикладной психологии/защиты прав детей Бакалавр авиационного менеджмента Бакалавр делового администрирования Бухгалтерский учет Бакалавр делового администрирования Healthcare Mgmt Бакалавр делового администрирования Менеджмент Бакалавр бизнес-администрирования Маркетинг Бакалавр бизнес-администрирования/CIS Бакалавр управления персоналом Бакалавр в области управления Бакалавр в области компьютерных информационных систем Управление персоналом Незначительное с любым бакалавром Магистр организационного лидерства Магистр делового администрирования MBA/Бухгалтерский учет MBA/Бухгалтерский учет и финансы MBA/Кибербезопасность MBA/Финансовый MBA/Управление здравоохранением MBA/Управление информационными технологиями MBA/Управление MBA/ Маркетинг MBA/Управление проектами MBA/Pr Управление проектами в области информационных технологий MS в области управления цепочками поставок

Имя:

Фамилия:

Адрес электронной почты:

Номер телефона:

Военные отношения: Военная принадлежностьНетЗависимыйСлужащийСупруга военнослужащегоВетеран

Страна гражданства:

Если вам нужна дополнительная информация о том, как мы можем использовать ваши данные, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности.

Заполняя эту форму и нажимая кнопку ниже, я даю согласие на получение звонков, текстовых сообщений и/или электронных писем от BISK, ее клиентских организаций и их представителей относительно образовательных услуг и программ. Я понимаю, что звонки и текстовые сообщения могут быть направлены на указанный мной номер с помощью технологии автоматического набора номера. Я понимаю, что это согласие не требуется для покупки товаров или услуг.

ПрограммаИнтересует: Программа по интересамAA по бухгалтерскому учету AA по прикладной психологии AA по авиационному менеджменту AA по деловому администрированию AA по менеджменту в здравоохранении AA по менеджменту AA по маркетингу AS по компьютерным информационным системам BA Прикладная психология/клиническая психология BA Прикладная психология/судебная психология BA Прикладная психология/организационная психология Бакалавр бухгалтерского учета Бакалавр прикладной психологии Бакалавр прикладной психологии/защиты прав детей Бакалавр авиационного менеджмента Бакалавр делового администрирования Бухгалтерский учет Бакалавр делового администрирования Healthcare Mgmt Бакалавр делового администрирования Менеджмент Бакалавр бизнес-администрирования Маркетинг Бакалавр бизнес-администрирования/CIS Бакалавр управления персоналом Бакалавр в области управления Бакалавр в области компьютерных информационных систем Управление персоналом Незначительное с любым бакалавром Магистр организационного лидерства Магистр делового администрирования MBA/Бухгалтерский учет MBA/Бухгалтерский учет и финансы MBA/Кибербезопасность MBA/Финансовый MBA/Управление здравоохранением MBA/Управление информационными технологиями MBA/Управление MBA/ Маркетинг MBA/Управление проектами MBA/Pr Управление проектами в области информационных технологий MS в области управления цепочками поставок

Имя:

Фамилия:

Адрес электронной почты:

Номер телефона:

Военная принадлежность: Военная принадлежностьНетЗависимыйСлужащийСупруга военнослужащегоВетеран

Страна гражданства:

Если вам нужна дополнительная информация о том, как мы можем использовать ваши данные, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности.

Заполняя эту форму и нажимая кнопку ниже, я даю согласие на получение звонков, текстовых сообщений и/или электронных писем от BISK, ее клиентских организаций и их представителей относительно образовательных услуг и программ. Я понимаю, что звонки и текстовые сообщения могут быть направлены на указанный мной номер с помощью технологии автоматического набора номера. Я понимаю, что это согласие не требуется для покупки товаров или услуг.

Похожие статьи

Чем мы можем вам помочь?

Эксперименты – Методы социальной психологии

Перейти к содержимому

Экспериментальный метод часто предпочтительнее в исследованиях поведения, потому что правильно спланированный эксперимент может позволить сделать выводы о причинно-следственных связях. Многие исследования в социальной психологии являются экспериментами. Эти типы исследований могут проводиться в лабораторных условиях или в естественных условиях.

Основные компоненты эксперимента следующие. Во-первых, экспериментаторы будут манипулировать одной или несколькими переменными. Любая переменная, которой мы манипулируем, называется независимой переменной. Переменная (или фактор) имеет как минимум два различных условия. Чтобы быть настоящим экспериментом, участники должны быть случайным образом распределены по условиям.

Во-первых, экспериментаторы будут манипулировать одной или несколькими переменными. Любая переменная, которой мы манипулируем, называется независимой переменной. Переменная (или фактор) имеет как минимум два различных условия. Чтобы быть настоящим экспериментом, участники должны быть случайным образом распределены по условиям.

Во-вторых, есть по крайней мере один ответ или результат, который мы измеряем. Реакция, которую мы измеряем, называется зависимой переменной.

Например, если мы хотим проверить, заставляет ли шум людей вести себя агрессивно, нам нужно как минимум два уровня шума. Одним из уровней шумовой переменной может быть отсутствие шума или предположительно приятный шум, например тихая музыка. Другим уровнем будет громкий или раздражающий шум.

Это элементы базового эксперимента. Используйте пример исследования шума, чтобы завершить схему базового эксперимента. Перетащите элементы исследования в нужное место на диаграмме.

В этом примере также возникает проблема, относящаяся ко всем типам методов. Мы должны определить или ввести в действие переменные, которые мы используем в любом исследовании. Шум можно определить разными способами. Исследователь должен показать, почему конкретное определение шума является подходящим. Попробуйте следующий сценарий, предлагающий несколько вариантов определения того, как операционализировать шум.

Мы должны определить или ввести в действие переменные, которые мы используем в любом исследовании. Шум можно определить разными способами. Исследователь должен показать, почему конкретное определение шума является подходящим. Попробуйте следующий сценарий, предлагающий несколько вариантов определения того, как операционализировать шум.

Примеры из исследований

Исследование Шины Айенгар изучало выбор и его последствия. В нескольких исследованиях Айенгара и Леппера (2000) изучалось, что происходит, когда доступно больше или меньше вариантов.

Айенгар и Леппер (2000) Исследование 1

Айенгар и Леппер обнаружили марку джема (Wilkin and Sons), которая на момент проведения исследования насчитывала 28 разновидностей. Им также удалось добиться от магазина согласия на установку стола, за которым предлагались образцы.

Процедура была следующей:

Покупатели столкнулись с одним из двух дисплеев. На столе было либо 6 (условие ограниченного выбора), либо 24 (условие расширенного выбора) различных джемов.

В каждую из двух суббот дисплеи менялись каждый час… (Айенгар и Леппер, 2000, стр. 9).97).

Каждому, кто подходил к столу с образцами, давали купон на скидку 1 доллар на банку варенья. Купоны были закодированы, чтобы указать условия, которым подвергался покупатель, и предполагаемый пол покупателя. Подтверждая идею о том, что чем больше вариантов, тем лучше, можно сказать, что покупатели, увидевшие стол с 6 вариантами выбора, с большей вероятностью купят банку варенья, чем покупатели, увидевшие стол с 24 вариантами.

Айенгар и Леппер (2000) Исследование 2

Следующее исследование в этой статье может представлять особый интерес для студентов, так как в нем сравнивалось влияние выбора на то, выполнили ли студенты дополнительное задание. Студентам было назначено условие задания по разделам курса, в которых было дано 6 или 30 вариантов тем для задания. [1] Было проведено сравнение числа учащихся, сдавших задание, и выяснилось, что больший процент учащихся в условии 6 вариантов ответа сдал задание (74 %), чем в условии 30 вариантов ответа (60 %). .

.

Примечание по этике в этом исследовании. Все учащиеся получали обещанные 2 дополнительных балла, если выполняли задание. Хотя задания также оценивались по качеству, выполнение задания не имело значения для дополнительного балла — он использовался только как одна из зависимых переменных в эксперименте.

Айенгар и Леппер (1999) Исследование 1

В своем выступлении на TED, посвященном выбранному ею исследованию, Айенгар рассказала об исследовании с детьми. (Воспроизвести первые 20 минут видео.)

Это исследование не только дает еще один пример эксперимента с манипулируемой (независимой) переменной, но также включает неманипулируемую переменную, метод, который мы обсудим в следующей главе.

Айенгар и Леппер (1999) резюмировали результаты следующим образом:

…эффективность и внутренняя мотивация обеих групп детей были значительно выше в условиях личного выбора, чем в традиционном условии выбора экспериментатора…. результаты также показали, что американские дети азиатского происхождения на самом деле показали лучшие результаты и, похоже, им понравилось

задача наиболее в условиях выбора мамы (стр.354-355).

- Хотя из статьи не совсем ясно, кажется, что разделы были распределены случайным образом по состоянию, но это распределение было сделано для каждого помощника преподавателя, который руководил разделами декламации. ↵

Лицензия

Методы социальной психологии Copyright © Маргарет Л. Синьорелла и Дженнифер Кройл. Все права защищены.

Поделиться этой книгой

Поделиться в Твиттере

Известные эксперименты в области социальной психологии » Стратегия подглядывания

Эта статья включает в себя:

Социальная психология изучает поведение человека в присутствии других людей. Самый популярный и эффективный способ обнаружить взаимосвязь между человеческим поведением и реакциями — это эксперимент.

В этой статье представлены некоторые из наиболее важных экспериментов в области социальной психологии. Некоторые из них считаются самыми противоречивыми экспериментами в истории. Тем не менее они способствовали развитию социальной психологии в ХХ веке.

Чтобы узнать больше о социальной психологии, ознакомьтесь с нашей статьей.

Эксперименты Милгрэма по послушаниюПосле Второй мировой войны Стэнли Милгрэм недоумевал, как так много нацистских генералов удалось убедить провести массовое истребление невинных людей. Он хотел изучить роль авторитетной фигуры в процессе влияния на людей, чтобы они пошли против своей морали.

Эксперименты начались в июле 1961 года, через три месяца после начала суда над немецким нацистским военным преступником Адольфом Эйхманом в Иерусалиме, в зале Линсли-Читтенден в подвале Йельского университета.

Они исследовали готовность участников, мужчин в возрасте от 20 до 50 лет из разных профессий с разным уровнем образования, подчиняться авторитетной фигуре, которая инструктировала их делать вещи, противоречащие их личным убеждениям.

Участники считали, что помогают в несвязанном исследовании памяти. Им сказали посмотреть, как другой человек (который на самом деле был актером) проводит тест на память, нажимая кнопку каждый раз, когда они получают неправильный ответ. Удар током был ненастоящим, но участники об этом не знали. Эти фальшивые удары электрическим током постепенно увеличивались до уровней, которые были бы смертельными, если бы они были настоящими.

Удар током был ненастоящим, но участники об этом не знали. Эти фальшивые удары электрическим током постепенно увеличивались до уровней, которые были бы смертельными, если бы они были настоящими.

Участникам было приказано выступать в роли «учителей» и бить электрическим током «ученика», который предположительно находился в другой комнате, каждый раз, когда тот давал неправильный ответ.

Экспериментаторы призвали участников усилить разряды. Несмотря на то, что испытуемый испытывал сильный дискомфорт или утверждал, что у него проблемы с сердцем, большинство из них подчинились.

Несмотря на возражения, многие участники продолжили эксперименты, как только авторитетное лицо убедило их сделать это, повышая напряжение после каждого неправильного ответа, пока некоторые из них не нанесли смертельный удар электрическим током.

65% (26 из 40) участников эксперимента Милгрэма в первом раунде испытали самый сильный разряд в 450 вольт, и все они нанесли удар напряжением не менее 300 вольт.

Все испытуемые в тот или иной момент подвергали эксперимент сомнению. Большинство продолжили после того, как экспериментатор успокоил их.

Тест повторялся по всему миру много раз с аналогичными результатами.

Стэнфордский тюремный экспериментСтэнфордский тюремный эксперимент представлял собой ролевую игру и моделирование, проведенное в Стэнфордском университете в 1971 Филипа Зимбардо. Он был разработан для изучения реакций и поведения участников в условиях тюрьмы.

Участники выступали в роли заключенных и надзирателей, а Зимбардо играл роль тюремного надзирателя. Целью исследования было изучить, как пенитенциарная среда повлияет на поведение. Тем не менее, он быстро стал одним из самых громких и спорных экспериментов в истории.

Стэнфордский тюремный эксперимент должен был длиться две недели. Это длилось всего шесть дней, потому что участники настолько погрузились в свои вымышленные образы, что охранники начали садистски оскорблять их. Заключенные стали напуганными, подавленными и эмоционально подавленными.

Заключенные стали напуганными, подавленными и эмоционально подавленными.

Хотя Стэнфордский тюремный эксперимент был предназначен для изучения поведения заключенных, с тех пор он стал символом того, насколько легко люди поддаются влиянию своего окружения.

Другая часть загадки связана с подходом исследования к участникам. Людей поместили в сценарий, который вызвал значительные душевные страдания. В результате исследования пришлось приостановить сразу после половины.

Эксперимент, приведенный в качестве примера того, как люди уступают ситуации, подвергся критике со стороны критиков, которые утверждают, что на поведение участников, возможно, ненадлежащим образом повлияла позиция Зимбардо как «надзирателя» условной тюрьмы.

Эксперимент с куклой Бобо Эксперимент с куклой Бобо был разработан, чтобы выяснить, влияет ли на детей негативное наблюдение за агрессивным поведением. В начале 1960-х годов психолог Альберт Бандура задался целью изучить влияние наблюдаемой агрессивности на поведение детей. Дети наблюдали, как взрослый взаимодействует с куклой Бобо в своих этюдах с куклой Бобо.

Дети наблюдали, как взрослый взаимодействует с куклой Бобо в своих этюдах с куклой Бобо.