Содержание процесса социализации

1.01.2012

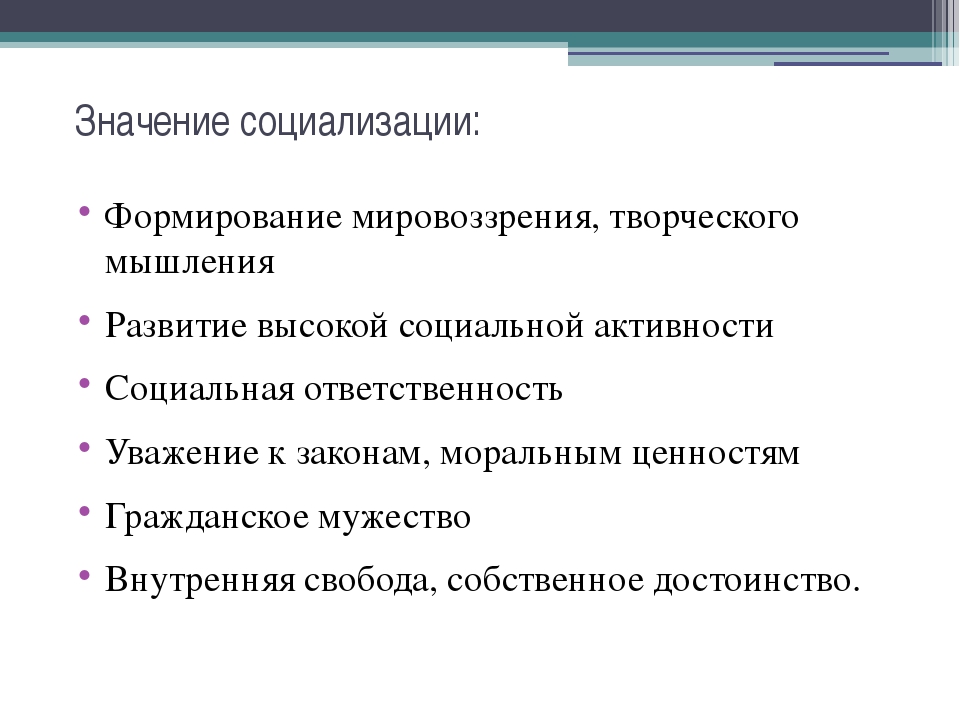

Социализация – это процесс включения личности в систему общественных связей и отношений, овладение и принятие общественно приемлемых форм поведения, норм, ценностей, в результате чего личность становится полноправным членом общества.

Подразумевается, что в процессе социализации происходит превращение изначально асоциального субъекта в социальную личность. Благодаря социализации люди учатся жить в обществе, эффективно взаимодействовать друг с другом. Социализация идет повсеместно и непрерывно в процессе своего физического и психологического развития. Особенно значимым по своим результатам и последствиям являются первые 15–25 лет.

Параметры социализации:

1) содержание процесса социализации:

- усвоение социальных норм, умений, стереотипов;

- формирование социальных установок и убеждений;

- вхождение индивида в социальную среду;

- приобщение индивида к системе социальных связей;

- самоактуализация «Я» личности;

- усвоение индивидом социальных влияний;

- социальное обучение принятым в обществе формам поведения и общения, вариантам жизненного стиля, вхождения в группы и взаимодействия с их членами;

2) широта социализации, т. е. количество сфер, в которых смогла приспособиться личность. Основными сферами социализации, для которых характерно расширения, умножения социальных связей индивида с внешним миром, являются:

е. количество сфер, в которых смогла приспособиться личность. Основными сферами социализации, для которых характерно расширения, умножения социальных связей индивида с внешним миром, являются:

- сфера деятельности;

- общения;

- самосознания;

3) источники социализации:

- передача культуры через социальные институты;

- взаимное влияние людей в процессе общения и совместной деятельности;

- первичный опыт, который связывается с периодом раннего детства, с формированием основных психических функций и элементарных форм общественного поведения;

4) факторы социализации:

- материальные, психологически значимые факторы социальной среды, которые сопровождают человека всю жизнь (политические, экономические, жилищные, финансовые, бытовые и прочие факторы) и обусловленные преобладающими в среде общения человека особенностями. Эти факторы всегда своеобразны для каждого индивида;

- социально-психологические факторы социальной среды – это психологические особенности людей, постоянно окружающих человека в жизни (члены семьи, друзья, одноклассники и т.

д.). Однако, иногда случайные непродолжительные контакты с людьми оказывают на индивида более сильное влияние, чем постоянные контакты. Особенно сильные социально-психологические влияния человек испытывает при получении образования, ориентированного на помощь ему в социализации;

д.). Однако, иногда случайные непродолжительные контакты с людьми оказывают на индивида более сильное влияние, чем постоянные контакты. Особенно сильные социально-психологические влияния человек испытывает при получении образования, ориентированного на помощь ему в социализации; - фактор собственной социальной активности человека.

5) механизмы социализации:

- имитация, подражание;

- идентификация;

- руководство и др.

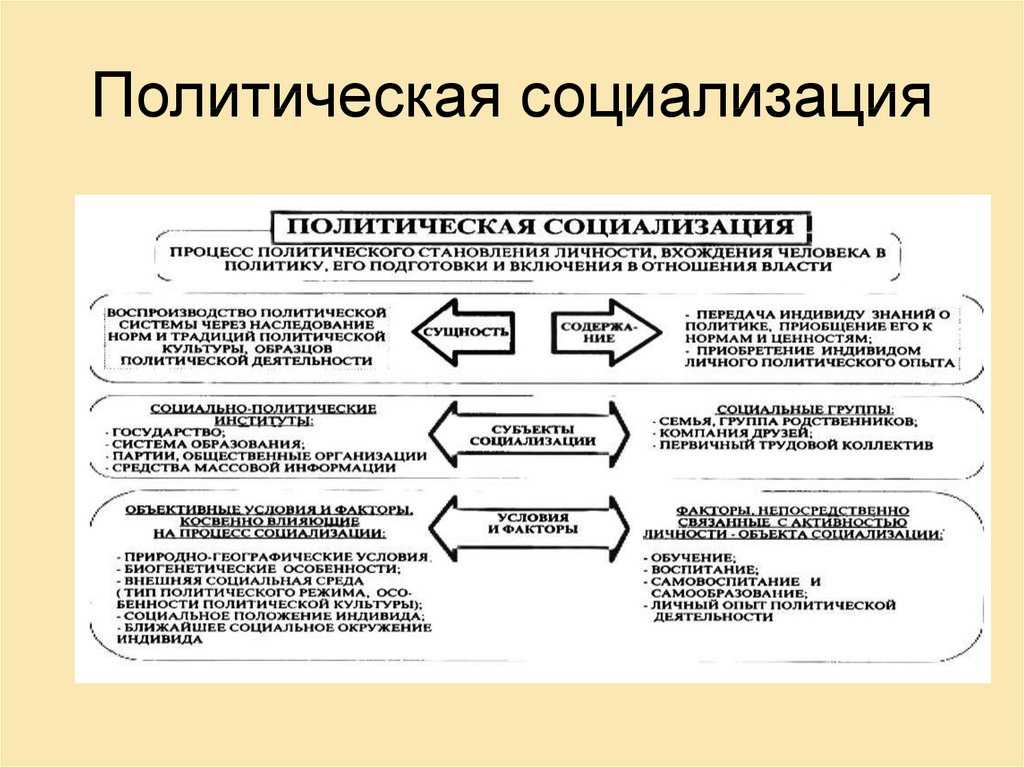

6) институты социализации (политические, экономические, воспитательные институты, семья, детские дошкольные учреждения, школа, трудовой коллектив, неформальные группы, партии).

Основные социально-психологические условия социализации:

а) свобода выбора в сочетании с ответственностью за последствия выбора социализации;

б) доступно-напряженный психологический путь социализации, ведущий не только к свободе общения и поведения, но и к повышению статуса в результате образования;

в) осознанности выбора путей и способов самосоциализации;

г) помощь в осуществлении выбора пути социализации в подростковом и юношеском возрасте;

д) раннее включение личности в социально активную деятельность и получение социального опыта;

е) благоприятная социальная среда в основных институтах социализации личности, таких как семья, школа, ВУЗ, трудовой, досуговый коллектив;

Ключевые слова: Социализация

Источник: Челдышова Н.Б., Шпаргалка по социальной психологии

| Материалы по теме |

|---|

Воспитание и социализация Григорович Л.А., Педагогика и психология |

Социальная зрелость личности Реан А. А., Психология личности. — СПб.: Питер, 2013. — 288 с.: ил. — (Серия «Мастера… |

Социальный институт: понятие, виды. СМИ как социальный институт Социология: учебник для СПО / В. В. Касьянов. — М.: Издательство Юрайт, 2019. —197 с. |

Теория социализации в обществе позднего капитализма (Ю. Хабермас) Социология: теория, история, методология: учебник / под ред. Д. В. Иванова. — СПб.: Изд-во С. |

Социальная ситуация развития подростков Палагина Н.Н., Психология развития и возрастная психология |

Содержание социализации Марцинковская Т.Д., Психология развития |

Культура как контекст правовой социализации Гулевич О.А., Голынчик Е.О. Правосознание и правовая социализация. Аналитический обзор:… |

Социализация личности: понятие и основные факторы Социология: учебник для СПО / В. В. Касьянов. — М.: Издательство Юрайт, 2019. —197 с. |

Основное содержание процесса социализации Личности

Социализация Личности – процесс развития Личности, становление образа «Я». Социализация есть только в человеческом обществе, развитие Личности происходит в социализации.

Социализация – освоение социального опыта, смыслов, культуры, значений.

1. Социологический подход к трактовке социализации. Усвоение социального опыта – ролей, установок. Социальная среда влияет на человека, но здесь нет обратного влияния.

2. Психологический подход. Социализация понимается как двухстороннее усвоение человеком социального опыта, и воспроизводство человеком этого опыта в своей активной Деятельности.

Социализация происходит в 3 основных сферах:

1. Деятельность. Овладение человеком разными видами Деятельности (на каждом этапе онтогенеза есть ведущая Деятельность, прохождение каждого этапа ведет к развитию).

2. Общение. Освоение человеком разных видов общения.

3. Самосознание. Леонтьев. 2 этапа рождения Личности: 2 – 3 года – выделяет ребенка как отдельное существо; подростковый возраст – меняется мировоззрение. Становление в человеке образа его Я. Его развитие в ходе социализации – это процесс контролируемый, определяемый постоянным приобретением социального опыта в условиях расширения диапазона Деятельности и общения. Его развитие немыслимо вне Деятельности.

Его развитие немыслимо вне Деятельности.

Общей характеристикой всех этих сфер является процесс расширения, умножения социальных связей индивида с внешним миром.

Овладение разными видами Деятельности, разными видами общения и формирование самосознания является итогом социализации, является идентичность Личности.

Идентичность (Эриксон) – это тождественность Личности самой себе, формирование стабильного образа «Я», которым человек адекватно и стабильно пользуется в жизненных ситуациях.

Если образ сформировался, то человек зрел.

Противоположностью является спутанная идентичность. Человек плохо представляет, что для него возможно, а что нет, нет понимания своего ресурса.

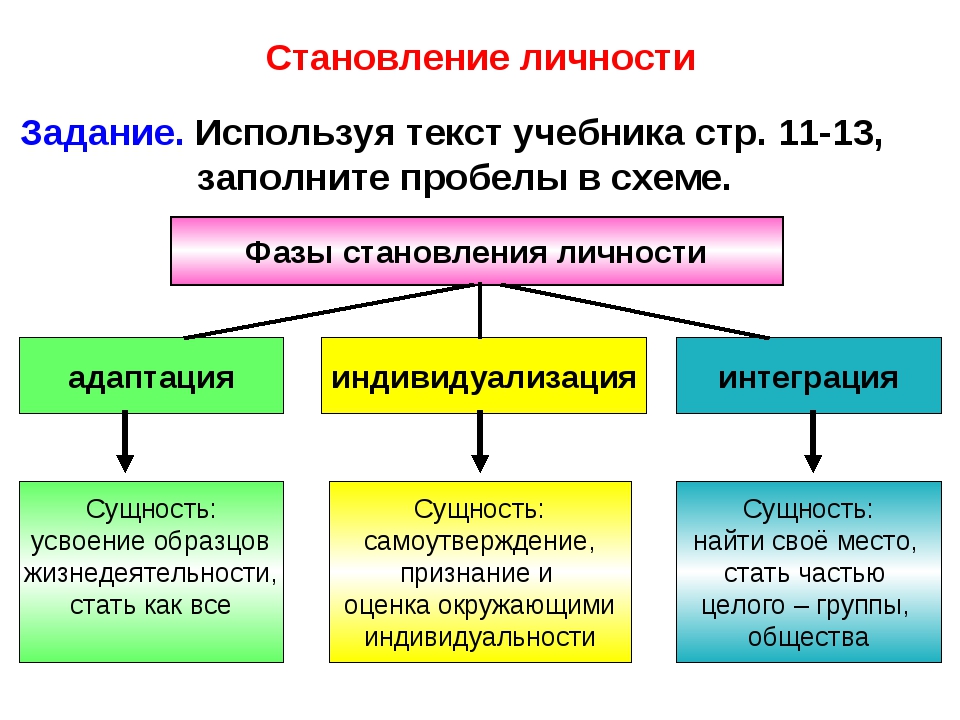

Три основные стадии:

- Дотрудовая. Охватывает весь период жизни человека до начала трудовой Деятельности:

- ранняя социализация, охватывающая время от рождения ребенка до поступления его в школу;

- стадия обучения, включающая весь период юности в широком понимании этого термина.

К этому этапу относится все время обучения в школе. Относительно периода обучения в вузе или техникуме существуют различные точки зрения.

К этому этапу относится все время обучения в школе. Относительно периода обучения в вузе или техникуме существуют различные точки зрения.

- Трудовая. Охватывает период зрелости человека. Это весь период трудовой Деятельности человека.

- Послетрудовая. Представляет собой сложный вопрос. Проблемы пожилого возраста становятся актуальными для ряда наук в современных обществах.

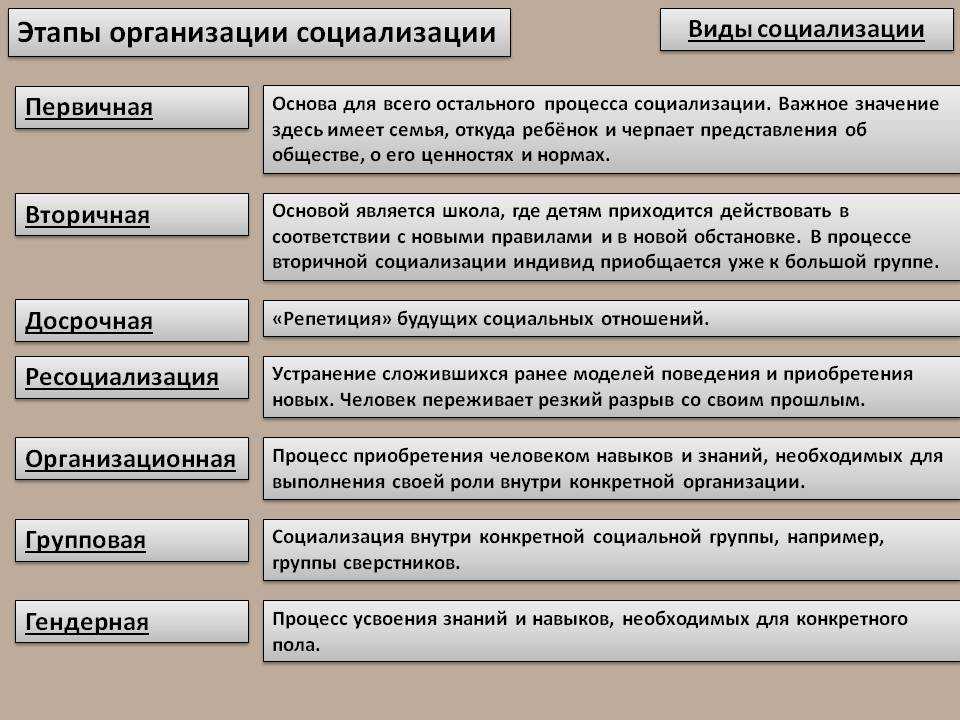

Процесс социализации идет через институты социализации и агенты.

Институты социализации – это та социальная группа, которая передает человеку часть социального опыта. Семья, детские дошкольные учреждения, школа, вуз, трудовой коллектив.

Все они обеспечивают человеку условия для освоения опыта (это их задачи).

У каждого института имеются специфические функции:

1. Семья:

- формирование базовых установок;

- обеспечение психологической поддержки, принятие ребенка, где формируется базовое доверие к миру.

2. Школа:

- дает объективную оценку;

- систематизация знаний, научные знания;

- обеспечение развития самостоятельности и гражданской позиции.

Агенты социализации – конкретные люди, отвечающие за социализацию (родители, учителя и т.д.).

Новый MCAT и агенты социализации

Кэт Томсон, , 3 марта 2017 г. , Психологические, социальные и биологические основы поведения (Psych/Soc)

Как в MCAT могут появиться понятия «социализация» и «агенты социализации»? Помимо определения из учебника, что вы должны знать об этих терминах, особенно в отношении других теорий? С тех пор, как в 2015 году был запущен новый MCAT, учащиеся задают много вопросов, связанных с содержанием, о биохимии и поведенческих науках. Здесь я поделюсь обзором социализации и того, как она связана с другими терминами, которые вы должны запомнить, готовясь к разделу психологии и социологии MCAT.

Как MCAT тестирует социализацию

Мне всегда нравится привлекать внимание студентов к основополагающим концепциям MCAT AAMC, потому что это отличный способ закрепиться в материале, не отвлекаясь на постороннюю информацию. Вы увидите, что в 7B, 7C и 8A перечислены несколько терминов, которые я собираюсь раскрыть. Мы рассмотрим социализацию в связи с некоторыми другими популярными терминами MCAT: зеркальные нейроны, зазеркалье, референтные группы, первичные и вторичные группы и внешние группы.

Что такое социализация?

Социализацию можно рассматривать как продолжающийся всю жизнь процесс, посредством которого человек становится активным участником своей культуры, определяемой языком, обычаями и ценностями. Этот процесс неразрывно связан с развитием самоидентификации. Ребенка в возрасте 12 месяцев можно приучить к привычкам, похожим на социализированное поведение, например, класть салфетку на колени перед едой (нетипичное младенческое поведение, но при достаточном положительном подкреплении приучить его несложно).

Кто такие агенты социализации?

Агенты социализации — это социальные сущности, передающие ценности, убеждения и социальные нормы. Вы обязательно должны запомнить четырех агентов социализации, что несложно: семья, школа, сверстники и средства массовой информации. Я думаю о агентах социализации как о «домах» или «областях» для групп людей, с которыми дети идентифицируют себя и которым подражают. Не забывайте, однако, что социализация — это процесс на всю жизнь. По этой причине некоторые социологи указывают «рабочее место» в качестве агента социализации, иногда наряду или вместо «школы».

Этот непрерывный процесс познания себя и своей культуры через нашу идентификацию с другими уже давно наблюдается в биологии. В течение многих лет мы знали, что люди начинают подражать другим в младенчестве, не осознавая этого. А к 1990-м годам ученые начали выявлять «зеркальные нейроны» в мозгу различных приматов, что вдохновило на создание сотен статей, дискуссий и последующих исследований. У приматов и некоторых других животных есть определенные нейроны, которые активируются как при выполнении действия, так и при наблюдении за другим животным того же вида, выполняющим это действие. Исследования МРТ показывают, что большинство этих зеркальных нейронов расположены в нижней лобной доле и верхней теменной доле у человека. Обнадеживает то, что теперь у нас есть физиологические объяснения этой запрограммированной способности идентифицировать себя с другими и познавать себя через отношения. Твоя боль — моя боль, так сказать.

Зазеркалье Я

В какой-то момент мы начинаем осознавать, как наша идентичность соотносится с нашим восприятием других. Социальные психологи наблюдают это явление в связи с « зеркальным я », которое, вероятно, появится на MCAT. Зазеркалье — это теория, придуманная Чарльзом Кули, которая утверждает, что идентичность людей формируется восприятием их другими. В частности, в нем говорится, что наша идентичность формируется нашими убеждениями о том, что другие думают о нас, независимо от того, действительно ли эти значимые другие придерживаются этих убеждений. Таким образом, мальчик, который воображает, что его родители считают его своенравным, будет считать себя непослушным. Девушка, которая воображает, что дети в школе считают ее некрасивой, будет считать себя некрасивой.

Социальные психологи наблюдают это явление в связи с « зеркальным я », которое, вероятно, появится на MCAT. Зазеркалье — это теория, придуманная Чарльзом Кули, которая утверждает, что идентичность людей формируется восприятием их другими. В частности, в нем говорится, что наша идентичность формируется нашими убеждениями о том, что другие думают о нас, независимо от того, действительно ли эти значимые другие придерживаются этих убеждений. Таким образом, мальчик, который воображает, что его родители считают его своенравным, будет считать себя непослушным. Девушка, которая воображает, что дети в школе считают ее некрасивой, будет считать себя некрасивой.

Группы ссылок

Очевидно, нас больше волнует, что думают о нас значимые люди, чем мнение анонимных незнакомцев. «Референтные группы» дают возможность понять, почему это так. Референтная группа — это любая группа, с которой человек сравнивает себя, положительно или отрицательно. Я мог бы сравнивать себя с братьями и сестрами, соседями и музыкантами, не сравнивая себя с дошкольниками, профессиональными спортсменами или комиками. У всех нас есть несколько референтных групп, и есть 3 способа классификации наших многочисленных референтных групп. Первая известна как «ассоциативные референтные группы». Это группы, к которым мы принадлежим, так что сюда входят братья и сестры и соседи, если у меня с ними постоянные отношения. Кроме того, есть «желательные референтные группы» — группы, которыми мы восхищаемся, но к которым не принадлежим. Это могут быть люди с навыками, статусом или ресурсами, которые мы хотели бы иметь. Наконец, «диссоциативные референтные группы» — это те, к которым мы не хотим принадлежать; обычно это группы, о которых мы отрицательно отзываемся.

У всех нас есть несколько референтных групп, и есть 3 способа классификации наших многочисленных референтных групп. Первая известна как «ассоциативные референтные группы». Это группы, к которым мы принадлежим, так что сюда входят братья и сестры и соседи, если у меня с ними постоянные отношения. Кроме того, есть «желательные референтные группы» — группы, которыми мы восхищаемся, но к которым не принадлежим. Это могут быть люди с навыками, статусом или ресурсами, которые мы хотели бы иметь. Наконец, «диссоциативные референтные группы» — это те, к которым мы не хотим принадлежать; обычно это группы, о которых мы отрицательно отзываемся.

Существуют и другие способы именования групп, и вы также должны знать их для MCAT: первичная, вторичная и внешние группы. Первичные группы — это те, к которым мы принадлежим в течение длительного периода времени. Это может быть наша семья, религиозные или творческие сообщества или профессиональные партнеры. Напротив, вторичных групп недолговечны. Вы можете подумать о людях, которые жили в вашем общежитии три года назад, или о рабочем комитете, к которому вы когда-то присоединились. Аутгруппы — это группы, которые мы считаем «не нами». Примером этого могут быть люди, которые учились в колледже на другом конце страны, или люди с особыми интересами, которые мы не разделяем. Сказав это, мы могли бы иметь отношение к определенным атрибутам людей в этих внешних группах. Если бы вы размышляли над «всеми людьми, родившимися в 1997 году», и вам довелось родиться в том же году, некоторые из людей в этом далеком колледже, с которыми вы не себя идентифицируете, по-прежнему содержали бы людей, с которыми вы себя идентифицируете. По этим причинам понятие «чужая группа» довольно абстрактно и меняется в зависимости от человека, о котором идет речь.

Вы можете подумать о людях, которые жили в вашем общежитии три года назад, или о рабочем комитете, к которому вы когда-то присоединились. Аутгруппы — это группы, которые мы считаем «не нами». Примером этого могут быть люди, которые учились в колледже на другом конце страны, или люди с особыми интересами, которые мы не разделяем. Сказав это, мы могли бы иметь отношение к определенным атрибутам людей в этих внешних группах. Если бы вы размышляли над «всеми людьми, родившимися в 1997 году», и вам довелось родиться в том же году, некоторые из людей в этом далеком колледже, с которыми вы не себя идентифицируете, по-прежнему содержали бы людей, с которыми вы себя идентифицируете. По этим причинам понятие «чужая группа» довольно абстрактно и меняется в зависимости от человека, о котором идет речь.

В чем же тогда разница между диссоциативными референтными группами и внешними группами? Это именно тот тип вопроса, который вы должны задавать себе, потому что он показывает, что вы пытаетесь синтезировать значения терминов, а не изучаете списки словарного запаса. Есть различие. Аутгруппы — это люди, к которым мы можем относиться положительно, нейтрально или отрицательно. Мы просто не идентифицируем себя с ними. Диссоциативные группы — это группы, с которыми мы активно не хотим себя идентифицировать. Все диссоциативные референтные группы являются внешними группами, но не все внешние группы являются диссоциативными группами. Зная, как все эти термины и понятия связаны друг с другом, вы получите огромное преимущество перед студентами MCAT, которые запоминают только определения. Удачи!

Есть различие. Аутгруппы — это люди, к которым мы можем относиться положительно, нейтрально или отрицательно. Мы просто не идентифицируем себя с ними. Диссоциативные группы — это группы, с которыми мы активно не хотим себя идентифицировать. Все диссоциативные референтные группы являются внешними группами, но не все внешние группы являются диссоциативными группами. Зная, как все эти термины и понятия связаны друг с другом, вы получите огромное преимущество перед студентами MCAT, которые запоминают только определения. Удачи!

Автор

Кэт Томсон

Кэт является старшим менеджером учебной программы в Magoosh со специализацией в MCAT. Она имеет степень бакалавра Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и докторскую степень. по медицинской социологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, где она получила награду за выдающуюся диссертацию в области социальных и поведенческих наук. С 2005 года Кэт преподает студентам подготовительных курсов и медсестрам в качестве приглашенного доцента в Университете Сан-Франциско, Боудойн, и Калифорнийском университете в Беркли, одновременно сотрудничая с многочисленными исследовательскими проектами и публикациями.

Помимо MCAT, Кэт вела курсы по методам исследования, гендерным вопросам, глобальному здоровью и здоровью окружающей среды и другим. Она увлечена увеличением числа недостаточно представленных меньшинств в медицине и помогает студентам поступить в медицинские вузы их мечты. Вы можете присоединиться к Кэт в Instagram и YouTube.

Помимо MCAT, Кэт вела курсы по методам исследования, гендерным вопросам, глобальному здоровью и здоровью окружающей среды и другим. Она увлечена увеличением числа недостаточно представленных меньшинств в медицине и помогает студентам поступить в медицинские вузы их мечты. Вы можете присоединиться к Кэт в Instagram и YouTube.Просмотреть все сообщения

← Предыдущий

Следующий →

Мы настоятельно рекомендуем учащимся помогать друг другу и отвечать на комментарии других учащихся, если это возможно!

Если вы являетесь студентом Premium Magoosh и хотели бы более персонализированного обслуживания от наших инструкторов, вы можете использовать вкладку «Справка» на панели управления Magoosh. Спасибо!

Введение в социологию Содержание курса, Социализация, Продемонстрировать знание различных теорий, объясняющих развитие личности

Обзор

Текстовый материал ООР Теории саморазвития, раздел 5. 1

1 Этот подраздел начинается с психологических взглядов на саморазвитие, а затем углубляется в социологические теории саморазвития. Известное использование теорий включает Теорию морального развития Кольберга, Теорию морального развития и гендера Гиллигана. В этом подразделе также объясняются теории Чарльза Кули, который утверждал, что самопонимание людей частично строится на их восприятии того, как другие видят их — процесс, называемый «зазеркальем». Рассмотрены исследования личности Джорджа Герберта Мида, а также теория развития личности Эрика Эриксона. Кроме того, освещается теория Жана Пиаже о роли социальных взаимодействий в развитии людей. В этом подразделе также рассматривается работа Зигмунда Фрейда о том, как люди развивают чувство собственного достоинства.

В этом видео от Академии Хана вскользь упоминается работа Кули и основное внимание уделяется работе Мида. Видео углубляется в стадии развития Мида: подготовительную стадию, игровую стадию и игровую стадию. Видео также объясняет «Я и я».

Видео также объясняет «Я и я».

В этом видео объясняется теория психосоциального развития Эриксона, которая определяет восемь стадий, через которые проходит здоровый человек от рождения до смерти. На каждом этапе человек сталкивается с различными потребностями, задает новые вопросы и встречает людей, которые влияют на его поведение и обучение.

Эта лекция посвящена теории драматургии Ирвинга Гоффмана. Речь идет о том, как работает теория взаимодействия. Гоффман рассматривает мир как сцену, на которой люди всегда действуют, чтобы вписаться в общество в целом. В нем также упоминается, как люди представляют себя в присутствии других. Люди ведут себя по-разному в зависимости от ожиданий, возлагаемых на них другими людьми. Короче говоря, люди ведут себя так, как ожидают другие, поэтому мы используем управление впечатлением как инструмент, чтобы сделать себя более привлекательными для людей.

Используя диаграмму, ведущий объясняет теорию разума Зигмунда Фрейда: Ид, Эго и Суперэго, а также их связь с бессознательным, предсознательным и сознательным уровнями разума.

В этой сравнительно небольшой статье объясняются теории Кули, теории Мида и теории Фрейда. Концепция саморазвития Кули называется концепцией «зазеркалья». Согласно Кули, люди развивают представление о себе с помощью других. Люди формируют мнение о себе, когда они знакомятся с другими людьми и знают их мнение о них. Таким образом, люди формируют представление о себе на основе мнений, которых придерживаются другие. Для Мида самость развивается из коммуникативного контракта ребенка с другими. Новорожденный младенец имеет потребность, подобную потребности в еде и одежде, которая требует удовлетворения. Мать удовлетворяет эти потребности, и ребенок становится зависимым от нее и эмоционально отождествляет себя с ней. По мнению автора, для Фрейда личность и общество не тождественны. Фрейд объяснил процесс социализации с точки зрения своих концепций «Ид», «Эго» и «Супер-эго», которые составляют три системы разума. «Ид» — это орган неукротимых страстей, представляющий инстинктивные желания.

д.). Однако, иногда случайные непродолжительные контакты с людьми оказывают на индивида более сильное влияние, чем постоянные контакты. Особенно сильные социально-психологические влияния человек испытывает при получении образования, ориентированного на помощь ему в социализации;

д.). Однако, иногда случайные непродолжительные контакты с людьми оказывают на индивида более сильное влияние, чем постоянные контакты. Особенно сильные социально-психологические влияния человек испытывает при получении образования, ориентированного на помощь ему в социализации; ..

.. К этому этапу относится все время обучения в школе. Относительно периода обучения в вузе или техникуме существуют различные точки зрения.

К этому этапу относится все время обучения в школе. Относительно периода обучения в вузе или техникуме существуют различные точки зрения.

Помимо MCAT, Кэт вела курсы по методам исследования, гендерным вопросам, глобальному здоровью и здоровью окружающей среды и другим. Она увлечена увеличением числа недостаточно представленных меньшинств в медицине и помогает студентам поступить в медицинские вузы их мечты. Вы можете присоединиться к Кэт в Instagram и YouTube.

Помимо MCAT, Кэт вела курсы по методам исследования, гендерным вопросам, глобальному здоровью и здоровью окружающей среды и другим. Она увлечена увеличением числа недостаточно представленных меньшинств в медицине и помогает студентам поступить в медицинские вузы их мечты. Вы можете присоединиться к Кэт в Instagram и YouTube.