Совесть | Понятия и категории

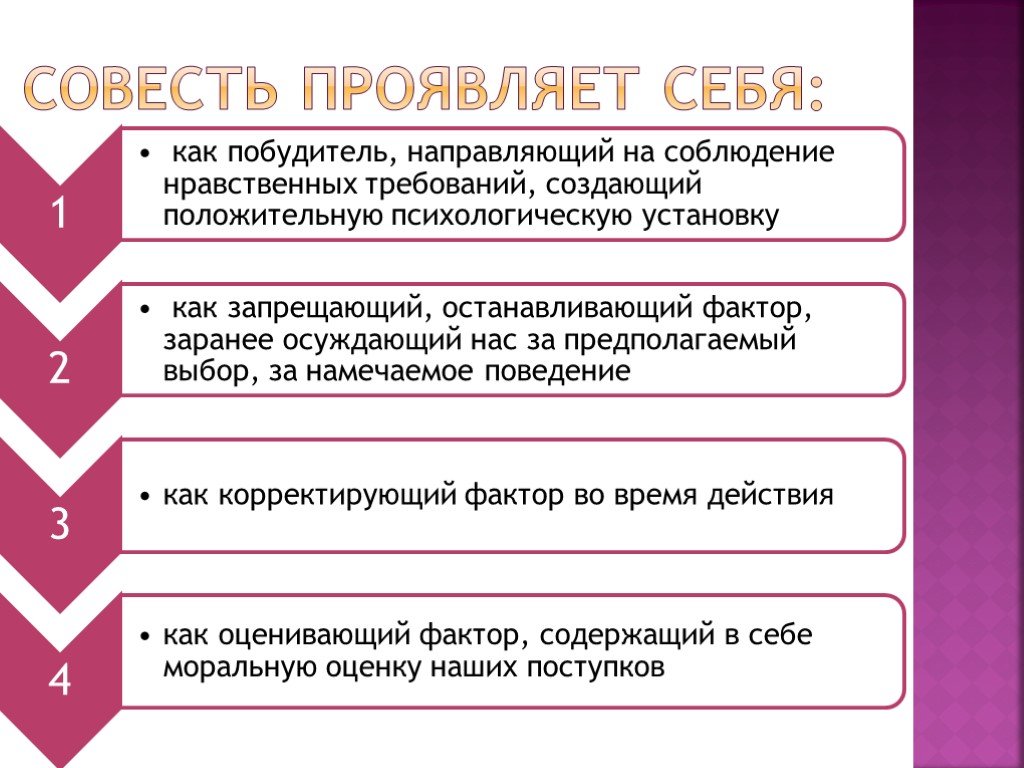

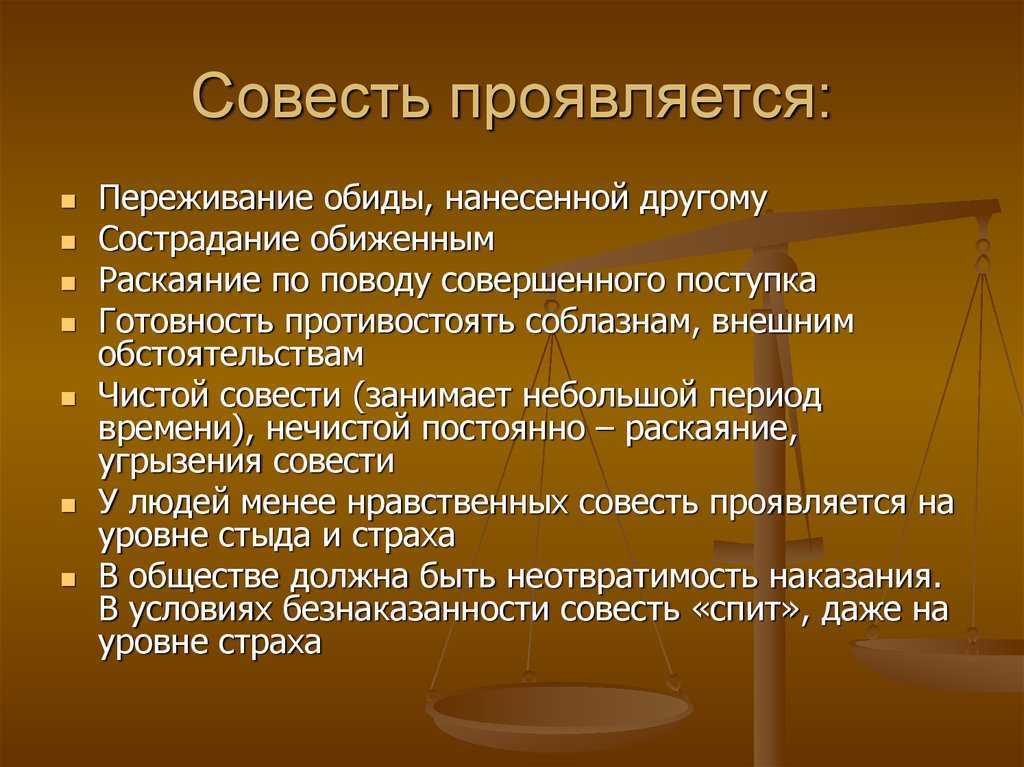

СОВЕСТЬ — способность личности самостоятельно формулировать собственные нравственные обязанности и осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя их выполнения и производить самооценку совершаемых поступков; одно из выражений нравственного самосознания личности. Проявляется и в форме рационального осознания нравственного значения совершаемых действий, и в форме эмоциональных переживаний — например угрызение совести.

Согласно 3. Фрейду, совесть — это внутреннее восприятие недопустимости определенных желаний, с акцентированием того, что подобная недопустимость несомненна и не нуждается в доказательствах…

Tags:

Психология

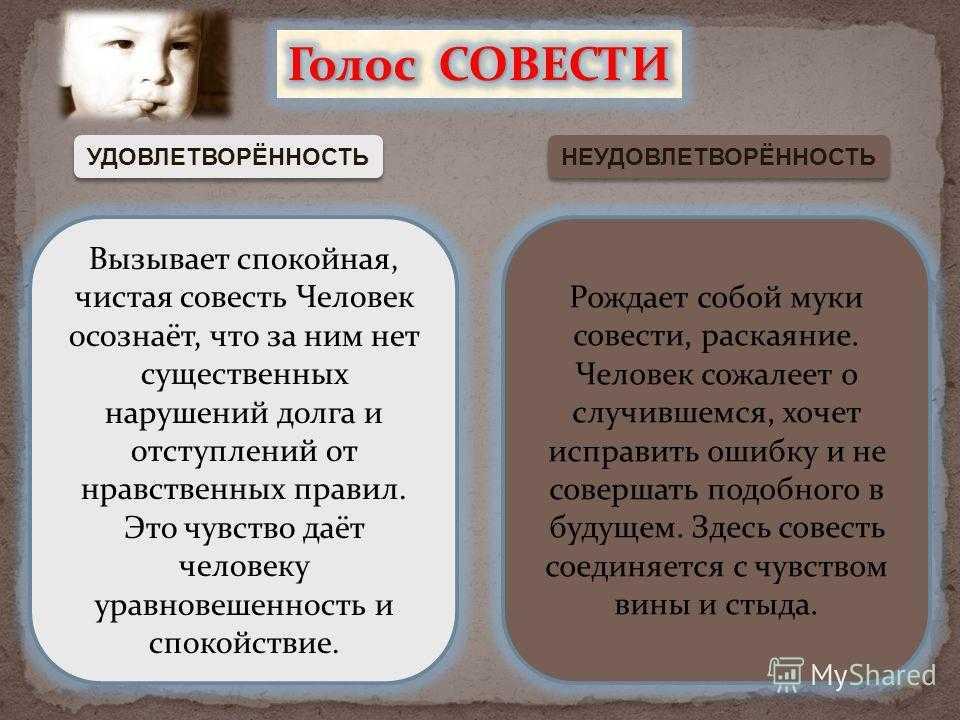

СОВЕСТЬ – способность человека, критически оценивая себя, осознавать и переживать свое несоответствие должному – неисполненность долга. Феноменологическими проявлениями совести являются внутренний эмоциональный дискомфорт («укоры, муки совести»), чувство вины и раскаяние.

Tags:

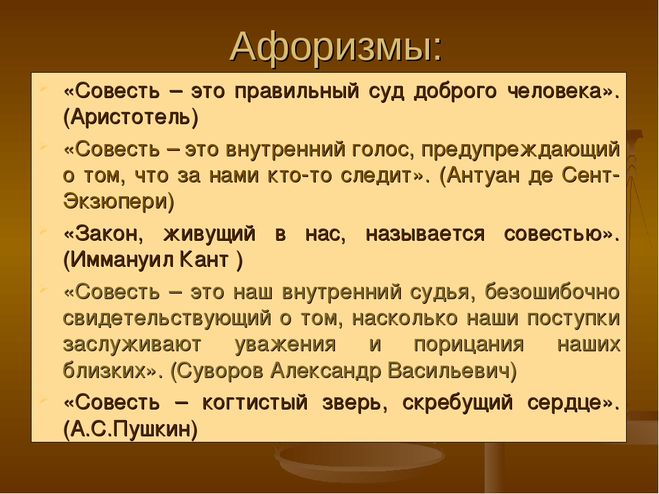

СОВЕСТЬ (греч. syneidesis, лат. conscientia) — обычно трактуется как способность человека различать добро и зло, как внутренний голос, говорящий нам о нравственной правде, о высших ценностях, о нашем достоинстве. Человек не просто имеет совесть, но сам есть совесть. (С.Фейджин). Совесть действует сверхразумно как нравственная интуиция: существование совести не совместимо с последовательным рационализмом, ибо ее духовная реальность ограничивает претензии разума на абсолютизм, а рационализма — на право быть исчерпывающей философской позицией.

Tags:

СОВЕСТЬ — способность развитой личности осуществлять нравственный самоконтроль, внутренняя убежденность в понимании того, что является добром и злом, справедливым и несправедливым, гуманным и антигуманным. Совесть — это нравственная ответственность личности за свои убеждения и за свое поведение. С философской точки зрения, совесть — это врожденное нравственное качество человеческого рода, актуализирующееся в личности и способствующее самосохранению системы: социум — личность. С теологической точки зрения, совесть есть «искра Божьей воли» в душе человека.

Tags:

СОВЕСТЬ — этическая категория, выражающая высшую форму способности личности к моральному самоконтролю, сторону ее самосознания. В отличие от мотива (чувства долга), совесть включает и самооценку уже совершенных действий на основе понимания человеком своей ответственности перед обществом. Совесть обязует человека своими действиями не просто заслужить уважение к себе (не унижать себя), как, скажем, чувство чести и личного достоинства, но полностью отдавать себя служению обществу, передовому классу, человечеству. Совесть, кроме того, предполагает способность индивида критически относиться равно к своим и чужим мнениям в соответствии с объективными потребностями общества, а также ответственность человека не только за собственные действия…

Совесть, кроме того, предполагает способность индивида критически относиться равно к своим и чужим мнениям в соответствии с объективными потребностями общества, а также ответственность человека не только за собственные действия…

Tags:

СОВЕСТЬ — способность человека критически оценивать свои поступки, мысли, желания, переживая и осознавая свое несоответствие требованиям долга и идеала. Идея и понятие С. складываются в процессе осмысления различных механизмов самоконтроля. В отличие от страха (перед авторитетом, наказанием) и стыда (в котором также отражается осознание человеком своего несоответствия ряду принятых норм), С. воспринимается как автономная сущность. В качестве нравственного регулятива она ценится выше благоразумия, ориентирует человека на следование совершенному идеалу.

Tags:

Совесть есть у всех, и ее даже можно увидеть на МРТ

Мы привыкли считать себя существами высшего порядка, при этом еще и наделенными массой мистических проявлений работы сознания. Например, такими как интуиция или любовь, которые анализу не поддаются. Но по мере развития науки загадочность души все больше подвергается сомнению. Так, с точки зрения нейрофизиологии совесть — не абстрактное понятие, а вполне реальный механизм, который работает по четким правилам.

Например, такими как интуиция или любовь, которые анализу не поддаются. Но по мере развития науки загадочность души все больше подвергается сомнению. Так, с точки зрения нейрофизиологии совесть — не абстрактное понятие, а вполне реальный механизм, который работает по четким правилам.

Коллаж Ольги Александровой

Антология морали

Любопытный момент: в древнегреческой философии определения совести нет. Нельзя сказать, что Платон, Аристотель, Сократ и другие гиганты мысли не были озабочены вопросами нравственности. Существовал, к примеру, термин «айдас» — стыд как страх перед другими, страх дурной славы. Таких же взглядов придерживались и древние китайцы, в том числе Конфуций, утверждавший, что человек без стыда человеком не является. Но термин «совесть», а также рассуждения об оценке поступков, тесно связанной с понятиями свободы выбора и морали, появляется только в I веке нашей эры у Сенеки. Впрочем, несмотря на некоторую проволочку, дальше дела пошли уже живее.

С приходом христианства человечество определилось с наличием души и грехов, вошло во вкус и с энтузиазмом занялось самокопанием. Противоречивый характер, основным постулатом которого является то, что с совестью всегда можно договориться, она приобрела в Средние века. Этому поспособствовали, в частности, казуистика (изворотливость в аргументах) схоластиков и весьма специфическая мораль иезуитов. Цель оправдывает средства, припоминаете? Что до схоластиков, то у них вообще было две совести. Синдерезис — врожденное ощущение, выраженное в принципе «следует стремиться к добру и избегать зла». И консциенция — эдакая совесть с низким чувством социальной ответственности, мечущаяся между чувством долга и соблазнами. И выбирающая ту или иную сторону в зависимости от обстоятельств. Согласитесь, таким замечательным тандемом очень удобно пользоваться. Что бы ни сделал, всегда можно сказать, что поступил по совести. Учение схоластиков было очень популярно и потеряло позиции только в эпоху Реформации (XVI — начало XVII века).

В эпоху Просвещения (XVII—XVIII века) появилось понятие свободы совести как естественного права на самостоятельное формирование убеждений и ценностей. Количество философов, которые эксплуатировали тему в данный период, было и осталось наибольшим. Среди них — Жан-Жак Руссо, Иммануил Кант и Артур Шопенгауэр. В новейшей философии много внимания совести уделял Фридрих Ницше. В том числе и в труде «К генеалогии морали».

Современная наука рассматривает совесть не как психологический казус (условно говоря), а как процесс, имеющий отношение сразу к психологии, нейробиологии и физиологии высшей нервной деятельности. И с этой точки зрения качество, которое согласно религиозным догмам было дано Адаму и Еве вместе с пониманием природы добра и зла, выглядит еще более интересно.

Пещерное наследство

Как утверждает эволюционная биология, моральные установки (в частности, убеждение в том, что нельзя предавать друзей и бросать детей) сформировались естественным отбором, определяя нашу способность жить в составе групп. К этой же категории относятся и другие базовые вещи вроде благодарности. Мы ощущаем необходимость ответить равнозначно тому, кто подарил нам подарок или накормил. Нарушение установок, принятых в обществе, вызывает моральный дискомфорт — его-то мы и называем угрызениями совести. Но почему так происходит?

К этой же категории относятся и другие базовые вещи вроде благодарности. Мы ощущаем необходимость ответить равнозначно тому, кто подарил нам подарок или накормил. Нарушение установок, принятых в обществе, вызывает моральный дискомфорт — его-то мы и называем угрызениями совести. Но почему так происходит?

В 1968 году нейрофизиолог Наталья Бехтерева впервые описала так называемый феномен детекции ошибок. Суть открытия в том, что в мозге обнаружились определенные нейронные популяции в подкорковых структурах (хвостатые ядра, бледный шар, таламус) и коре (поля Бродмана), реагирующие на неправильные действия. Впоследствии, когда уже придумали МРТ, всплески активности нейронов смогли разглядеть, что называется, воочию на мониторе. Сразу скажем, что это касается не только нарушения моральных установок, но и вообще всех «косяков». Например, вы вышли из дома и забыли закрыть дверь на ключ или выключить свет, плиту и т.д. Наверняка каждому знакомо чувство смутного беспокойства, которое сопровождает в такой день, — кажется, что что-то не так.

Если вы поступаете плохо, появляется ощущение морального дискомфорта — портится настроение, вы постоянно прокручиваете в голове свои действия и ощущаете стыд (привет Конфуцию, который все же частично был прав). Детектор ошибок тревожно «пищит», настаивая на восстановлении статус-кво: чтобы нейроны успокоились, нужно исправить ситуацию. Как минимум извиниться, а в идеале поступить так, как надо. Естественно, бывает, что ничего уже чисто технически нельзя сделать (человек умер, уехал далеко, принципиально не желает с вами общаться). Тогда добро пожаловать в мир моральных травм — мозг пометит ситуацию в воспоминаниях как болевую точку. И каждый раз, когда что-то напомнит вам о ней, детектор ошибок будет «пищать», лишая спокойствия. Вот так это и работает.

Вот так это и работает.

Не та мантра

Каждый из нас знает людей, у которых, как кажется, совесть отсутствует в принципе. Как быть с этим? Объяснений в данном случае имеется несколько.

Во-первых, существуют травмы и патологии мозга, нарушающие связи между отделами, отвечающими за эмоциональный ответ. Ситуация аналогичная тому, когда у человека нет рук и он не может держать ложку. Этим (хотя и не в полной мере) объясняется поведение маньяков и садистов.

Во-вторых, человек, который внешне никак не проявляет угрызений совести, просто может хорошо это скрывать по разным причинам.

Третий вариант — устав от постоянного «зуда» детектора ошибок, человек «включает» ту самую удобную вторую совесть, которую описывали схоластики. То есть находит себе оправдания, чтобы мозг не трепал ему нервы. Надо признать, это работает. Но при частом использовании такой тактики детектор ошибок окончательно выходит из строя, что делает из человека крайне мерзкую личность.

Ну и четвертый случай — когда моральные установки, привитые в детстве, значительно отличаются от базовых. В таких случаях говорят: яблочко от яблоньки недалеко падает.

Как вы определяете Совесть?

Совесть описывает две вещи – то, что человек считает правильным, и то, как человек решает, что правильно. Наша совесть — это не просто «внутренний инстинкт», это «моральный мускул».

Сообщая нам о наших ценностях и принципах, он становится стандартом, который мы используем, чтобы судить о том, этичны ли наши действия.

Мы можем назвать эти две роли: этическое осознание, и этическое принятие решений.

Этическая осведомленность

Это наша способность признавать этические ценности и принципы.

Средневековый философ Фома Аквинский считал, что наша совесть возникла из synderesis: «искры совести». Он буквально имел в виду способность человеческого разума понимать мир с моральной точки зрения. Совесть была процессом, с помощью которого человек привносил принципы синдерезиса в практическую ситуацию посредством наших решений.

Совесть была процессом, с помощью которого человек привносил принципы синдерезиса в практическую ситуацию посредством наших решений.

Этическое принятие решений

Это наша способность принимать практические решения, основанные на этических ценностях и принципах.

В своих трудах Аристотель описал phronesis: доброту практического разума. Это была способность ясно оценивать ситуацию, чтобы мы знали, как действовать добродетельно в данных обстоятельствах.

Совесть, которая хорошо сформирована (сформирована образованием и опытом) и хорошо информирована (осведомлена о фактах, доказательствах и т. д.), позволяет нам познавать себя и свой мир и действовать соответственно.

Такое понимание совести важно, потому что оно учит нас, что этика не является врожденной. Постоянно работая над тем, чтобы понять наше окружение, мы укрепляем свои моральные мускулы.

Отказ от военной службы по соображениям совести

В политике большая часть споров о совести касается «права на отказ от военной службы по соображениям совести».

- Должны ли врачи, выступающие за жизнь, делать аборты или направлять пациентов к врачам, которые это сделают?

- Должны ли священники снимать конфессиональную печать и сообщать о сексуальных преступниках, которые исповедуются перед ними?

- Могут ли пацифисты быть освобождены от воинской повинности из-за их оппозиции войне?

Долгое время западные нации, опираясь на католическую интеллектуальную традицию, верили в «примат совести» — идею о том, что человека никогда нельзя принуждать делать то, что, по его мнению, противоречит их самым глубоко укоренившимся ценностям и принципам.

В последнее время, особенно в медицине, это ставится под сомнение. Австралийский биоэтик Джулиан Савулеску считает, что врачам, работающим в государственной системе, следует запретить возражать против процедур, поскольку это ставит под угрозу уход за пациентами.

В этих дебатах происходит столкновение двух мировоззрений: в первом люди несут главную ответственность за свои личные убеждения о том, что хорошо и правильно, а в другом этот долг уравновешивается потребностями общего блага.

Философ Майкл Уолцер считает, что бывают ситуации, когда вы обязаны «пачкать руки», даже если ценой является ваше собственное чувство добра. В ответ Аристотель мог бы сказать: «Ни один человек не желает владеть миром, если он должен сначала стать кем-то другим». То есть мы не можем изменить себя или то, во что мы верим, ни за какую цену.

Рекомендуемый просмотр

Совесть — Энциклопедия Нового Света

Добрый самаритянин (после Делакруа) Винсента Ван Гога Наличие совести предполагает осознание моральной правильности или неправильности своих действий, хороших или плохих намерений. В христианском контексте совесть часто понимается как способность, благодаря которой Божьи моральные законы познаются людьми. Быть «осужденным» совестью может привести к чувству вины и другим «карательным» эмоциям.

Содержание

- 1 Элементы совести

- 2 Религиозные взгляды на совесть

- 2.1 Христианские взгляды

- 2.1.1 Совесть в католическом богословии

- 2.1.2 Совесть в протестантском богословии

- 2.2 Совесть в мировых религиях

- 2.1 Христианские взгляды

- 3 Известные философские концепции совести

- 3.1 Отцы Церкви

- 3.2 Святой Фома Аквинский

- 3.3 Джозеф Батлер

- 3.4 Фридрих Ницше

- 3.5 Зигмунд Фрейд

- 4 Примечания

- 5 Каталожные номера

- 6 Внешние ссылки

- 6.1 Общие источники по философии

- 7 кредитов

Элементы совести

Совесть относится к ощущению человеком правильного и неправильного. Наличие совести предполагает осознание моральной правильности или неправильности своих действий, хороших или плохих намерений. В философском, религиозном и бытовом смыслах понятие совести может включать следующие отдельные элементы.

Во-первых, совесть может относиться к моральным принципам и ценностям, которых придерживается человек. В этом смысле можно сказать, что человек идет против совести, что означает идти против своих основных моральных убеждений.

Во-вторых, совесть может относиться к способности, с помощью которой люди познают основные моральные истины. Эта способность по-разному описывалась как «голос Бога», «голос разума» или как особое «нравственное чувство». Например, в Послании к Римлянам 2:14-15 святой Павел описывает совесть как «свидетельствующую» о законе Божием, «начертанном» в сердцах язычников. Эта концепция совести как способности, благодаря которой Божьи моральные законы познаются людьми, продолжается в трудах отцов Церкви, таких как святой Иероним и святой Августин.

Третий аспект, тесно связанный с совестью, относится к самоанализу: совесть включает в себя рассмотрение человеком своих собственных желаний и действий и связана с чувствами самооценки, такими как вина, стыд, сожаление и раскаяние. Этот аспект совести заключен в выражении «угрызения совести», которое обозначает болезненный опыт признания себя морально неполноценным в свете собственного самоанализа. Жизнь с болезненными эмоциями, такими как вина и стыд, является элементами «нечистой совести».

Этот аспект совести заключен в выражении «угрызения совести», которое обозначает болезненный опыт признания себя морально неполноценным в свете собственного самоанализа. Жизнь с болезненными эмоциями, такими как вина и стыд, является элементами «нечистой совести».

Роль таких эмоций, как чувство вины, в функционирующей совести не зависит от рациональной оценки. Иногда человек может осознать, что сделал что-то неправильно, испытав эмоции самооценки — это могут быть индикаторы того, что что-то не так с моральной точки зрения, — даже до того, как поймешь, что это такое. Также важно, что акты самоанализа не обязательно должны осуществляться по воле, т. е. через решения морально оценить себя; в одной из наиболее важных современных дискуссий о нравственном значении совести Джозеф Батлер элегантно сформулировал этот момент, написав, что совесть «властно проявляет себя, не советуясь [и] не советуясь с…» [1]

Религиозные взгляды на совесть

Согласно некоторым религиозным воззрениям, совесть — это то, что беспокоит вас, когда вы делаете зло ближнему, или сообщает вам о правильности или неправильности поступка перед его совершением. Делая добро ближнему, совесть не заговорит, но зло, причиненное невиновному, обязательно заставит совесть закричать. Это потому, что в этом мировоззрении Бог повелел всем людям любить своего ближнего. Поскольку человек этого не делает, он нарушает закон Божий, и потому его совесть мучает его до тех пор, пока он не исповедует свой грех перед Богом и не покается в этом грехе, очищая свою совесть. Если кто-то упорствует в дурном образе жизни в течение длительного периода времени, это называется прижиганием совести раскаленным железом. Лживый лицемер — это пример того, кто так долго игнорировал свою совесть, что она перестала функционировать.

Делая добро ближнему, совесть не заговорит, но зло, причиненное невиновному, обязательно заставит совесть закричать. Это потому, что в этом мировоззрении Бог повелел всем людям любить своего ближнего. Поскольку человек этого не делает, он нарушает закон Божий, и потому его совесть мучает его до тех пор, пока он не исповедует свой грех перед Богом и не покается в этом грехе, очищая свою совесть. Если кто-то упорствует в дурном образе жизни в течение длительного периода времени, это называется прижиганием совести раскаленным железом. Лживый лицемер — это пример того, кто так долго игнорировал свою совесть, что она перестала функционировать.

Многие церкви считают, что следовать своей совести так же важно, как или даже важнее, чем подчиняться авторитету человека. Иногда это может привести к моральным затруднениям. «Подчиняюсь ли я своему церковному/военному/политическому лидеру или следую своему собственному чувству добра и зла?» Большинство церквей и религиозных групп считают моральные учения своих священных текстов высшим авторитетом в любой ситуации. Эта дилемма сродни неповиновению Антигоны приказу царя Креонта, апелляции к «неписаному закону» и к «более длительной верности мертвым, чем живым»; его также можно сравнить с судебным процессом над нацистским военным преступником Адольфом Эйхманом, на котором он утверждал, что следовал кантианской философии, просто «выполняя свою работу», а не вступая в состояние гражданского неповиновения. [2]

Эта дилемма сродни неповиновению Антигоны приказу царя Креонта, апелляции к «неписаному закону» и к «более длительной верности мертвым, чем живым»; его также можно сравнить с судебным процессом над нацистским военным преступником Адольфом Эйхманом, на котором он утверждал, что следовал кантианской философии, просто «выполняя свою работу», а не вступая в состояние гражданского неповиновения. [2]

В популярной культуре совесть часто изображается как две сущности, ангел и дьявол, каждая из которых держит одно плечо. Ангел часто стоит справа, с хорошей стороны; и дьявол слева, зловещая сторона (левая означает неудачу в суевериях, а слово зловещий происходит от латинского слова «левая»). Затем эти сущности будут «говорить» с вами и пытаться повлиять на вас, чтобы вы сделали хороший или плохой выбор в зависимости от ситуации.

Христианские взгляды

В отношении совести часто цитируются следующие библейские ссылки:

- 1 Тимофею 4:1,2: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, говоря ложь в лицемерии, сожженные в совести своей горячий утюг».

- Римлянам 2:14-15: «Когда язычники, не имеющие закона, исполняют его предписания при свете природы, тогда, хотя у них нет закона, но они сами себе закон; они показывают, что закон требует, начертано в их сердцах, и об этом свидетельствует их совесть, так как их собственные мысли доказывают дело, иногда против них, иногда даже за них».

Совесть в католическом богословии

Совесть в католическом богословии — это «суждение разума, посредством которого человеческая личность признает нравственное качество конкретного действия, которое он собирается совершить, находится в процессе совершения или уже совершил (Катехизис католической церкви, параграф 1778). Католики призваны проверить свою совесть перед исповедью.

Послушание совести заявлялось многими инакомыслящими как данное Богом право, от Мартина Лютера, который сказал (или, по общему мнению, сказал): «Я стою здесь, я не могу поступить иначе», до прогрессивных католиков, которые не согласны с некоторыми доктринами. или догмы. В конце концов Церковь согласилась, заявив: «Человек имеет право действовать в соответствии со своей совестью и на свободе, чтобы лично принимать моральные решения. Его нельзя принуждать действовать вопреки его совести. его совести, особенно в религиозных вопросах» (Катехизис католической церкви, параграф 1782). В определенных ситуациях, связанных с индивидуальными решениями, которые несовместимы с церковным законом, некоторые пасторы полагаются на использование решения внутреннего форума.

или догмы. В конце концов Церковь согласилась, заявив: «Человек имеет право действовать в соответствии со своей совестью и на свободе, чтобы лично принимать моральные решения. Его нельзя принуждать действовать вопреки его совести. его совести, особенно в религиозных вопросах» (Катехизис католической церкви, параграф 1782). В определенных ситуациях, связанных с индивидуальными решениями, которые несовместимы с церковным законом, некоторые пасторы полагаются на использование решения внутреннего форума.

Однако католическая церковь предупредила, что «отвержение авторитета церкви и ее учения… может быть источником ошибок в суждениях о нравственном поведении» (Катехизис католической церкви, параграф 1792).

Совесть в протестантском богословии

Реформация началась с лютеровского кризиса совести. И для многих протестантов следование своей совести может быть выше, чем послушание церковным авторитетам или общепринятым толкованиям Библии. Одним из примеров протестантского теолога, который заставил свою церковь переосмыслить проблему совести, был Уильям Робертсон Смит из Свободной церкви Шотландии. Судимый за ересь из-за использования им современных методов толкования Ветхого Завета, он получил лишь символическое наказание. Однако этот случай способствовал возникновению ситуации, когда многие протестантские конфессии позволяют своим членам придерживаться самых разных верований и обычаев в соответствии со своей совестью.

Судимый за ересь из-за использования им современных методов толкования Ветхого Завета, он получил лишь символическое наказание. Однако этот случай способствовал возникновению ситуации, когда многие протестантские конфессии позволяют своим членам придерживаться самых разных верований и обычаев в соответствии со своей совестью.

Совесть в мировых религиях

Сидящий Будда, Гандхара, 2 век н.э. Будда связал совесть с состраданием к тем, кто должен терпеть тягу и страдание в мире, пока правильное поведение не увенчается правильным осознанием и правильным созерцанием.

В литературных традициях Упанишад, Брахма-сутр и Бхагавад-гиты совесть — это обозначение, данное атрибутам, составляющим знания о добре и зле, которые душа приобретает в результате совершения действий и последующего накопления кармы в течение многих жизней. [3] Согласно Ади Шанкаре в его Вивекачудамани нравственно правильное действие (характеризуемое как смиренное и сострадательное выполнение основного долга добра по отношению к другим без ожидания материального или духовного вознаграждения), помогает «очистить сердце» и обеспечить душевное спокойствие но оно само по себе не дает нам «непосредственного восприятия Реальности». [4] Это знание требует различения вечного и невечного и, в конце концов, осознания в созерцании того, что истинное я растворяется во вселенной чистого сознания. [4]

[4] Это знание требует различения вечного и невечного и, в конце концов, осознания в созерцании того, что истинное я растворяется во вселенной чистого сознания. [4]

Согласно зороастрийской вере, после смерти душа должна предстать перед судом на Мосту Разделителя ; там злые люди мучаются предварительным отрицанием своей высшей природы, или совести, и «на все времена будут гостями Дома Лжи ». [5] Китайская концепция Жэнь указывает на то, что совесть, наряду с социальным этикетом и правильными отношениями, помогает людям следовать Пути (Дао) образу жизни, отражающему неявную человеческую способность к добру и гармонии. [6]

Совесть также занимает видное место в буддизме. [7] В палийских писаниях, например, Будда связывает положительный аспект совести с чистым сердцем и спокойным, целеустремленным умом. Он считается духовной силой и одним из «Хранителей мира». Будда также связывал совесть с состраданием к тем, кто должен терпеть тягу и страдание в мире, пока правильное поведение не приведет к правильной внимательности и правильному созерцанию. [8] Шантидева (685–763 н. э. ) писал в «Бодхичарьяватаре» (которую он составил и прочитал в великом буддийском университете Наланды на севере Индии) о духовной важности совершенствования таких добродетелей, как щедрость, терпение и развитие осознания. быть похожим на «деревянный брусок», когда его привлекают такие пороки, как гордость или похоть; так можно продолжать продвигаться к правильному пониманию в медитативном погружении. [9] Совесть , таким образом, проявляется в буддизме как бескорыстная любовь ко всем живым существам, которая постепенно усиливается и пробуждается к более чистому осознанию, когда ум отстраняется от чувственных интересов и начинает осознавать себя как единое целое.

[8] Шантидева (685–763 н. э. ) писал в «Бодхичарьяватаре» (которую он составил и прочитал в великом буддийском университете Наланды на севере Индии) о духовной важности совершенствования таких добродетелей, как щедрость, терпение и развитие осознания. быть похожим на «деревянный брусок», когда его привлекают такие пороки, как гордость или похоть; так можно продолжать продвигаться к правильному пониманию в медитативном погружении. [9] Совесть , таким образом, проявляется в буддизме как бескорыстная любовь ко всем живым существам, которая постепенно усиливается и пробуждается к более чистому осознанию, когда ум отстраняется от чувственных интересов и начинает осознавать себя как единое целое.

Бронзовый фрагмент Марка Аврелия, Лувр, Париж: «Двигаться от одного бескорыстного действия к другому с мыслью о Боге. Только там восторг и покой».

Римский император Марк Аврелий писал в своих «Размышлениях » , что совесть — это человеческая способность жить в соответствии с рациональными принципами, которые согласуются с истинной, спокойной и гармоничной природой нашего разума и, следовательно, Вселенной: «Двигаться от одного бескорыстное действие к другому с мыслью о Боге. Только там восторг и тишина … единственные награды нашего существования здесь — незапятнанный характер и бескорыстные поступки ». [10]

Только там восторг и тишина … единственные награды нашего существования здесь — незапятнанный характер и бескорыстные поступки ». [10]

Исламская концепция Taqwa тесно связана с совестью. В стихах Корана 2:197 и 22:37 таква относится к «правильному поведению» или «благочестию», «защите себя» или «защите от зла». [11] В стихе 47:17 Корана говорится, что Бог является основным источником таквы верующего, которая не является просто продуктом индивидуальной воли, но требует вдохновения от Бога. В стихах Корана 91:7–8 Всемогущий Бог говорит о том, как Он усовершенствовал душу, совесть и научил ее неправильному (фуджур) и правильному (таква). Отсюда присуще душе сознание порока и добродетели, позволяющее ей быть справедливо испытанной в жизни мира сего и испытанной, привлеченной к ответу в судный день за обязанности перед Богом и всеми людьми. [12]

В стихе 49:13 Корана говорится: «О люди! Мы создали вас из мужчин и женщин и разделили вас на разные группы и общества, чтобы вы могли узнать друг друга — благороднейших из вас, в глазах Бога, те, кто обладает богобоязненностью». В исламе, согласно выдающимся богословам, таким как Аль-Газали, хотя события предопределены (и записаны Богом в аль-Лаух аль-Махфуз, Сохранившейся Скрижали ), люди обладают свободой воли выбирать между неправильным и правильным, и таким образом несут ответственность за свои действия; совесть — это динамическая личная связь с Богом, усиленная знанием и практикой Пяти столпов ислама, делами благочестия, покаянием, самодисциплиной и молитвой; и распался и метафорически покрылся чернотой из-за греховных действий. [5] [13]

В исламе, согласно выдающимся богословам, таким как Аль-Газали, хотя события предопределены (и записаны Богом в аль-Лаух аль-Махфуз, Сохранившейся Скрижали ), люди обладают свободой воли выбирать между неправильным и правильным, и таким образом несут ответственность за свои действия; совесть — это динамическая личная связь с Богом, усиленная знанием и практикой Пяти столпов ислама, делами благочестия, покаянием, самодисциплиной и молитвой; и распался и метафорически покрылся чернотой из-за греховных действий. [5] [13]

Известные философские концепции совести

Отцы Церкви

Понятие совести (лат. conscientia) не встречается в древнегреческих этических трудах. Однако платоновские и аристотелевские концепции души как обладающей способностью рассуждать, ответственной за выбор правильного образа действий (греч. ортос логос = правильный разум), были важными предшественниками концепции совести, разработанной в святоотеческий период христианства. Вслед за сочинениями св. Павла раннехристианские философы занимались вопросом, как справедливо лишать язычников, не познавших откровенной истины Божией, средств ко спасению. В ответ они заявили, что все люди обладают естественной нравственной способностью — совестью, — чтобы язычники могли также познать Божьи нравственные законы (также открытые через откровение) и, следовательно, жить нравственно хорошей жизнью. В этом отношении святой Иероним ввел понятие синдерезиса (или синтерезиса) для обозначения нравственной способности, посредством которой мы «замечаем, что грешим», описывая синдерезис как «искру совести, которая даже не погасла в груди Каина после он был изгнан из рая…»

Вслед за сочинениями св. Павла раннехристианские философы занимались вопросом, как справедливо лишать язычников, не познавших откровенной истины Божией, средств ко спасению. В ответ они заявили, что все люди обладают естественной нравственной способностью — совестью, — чтобы язычники могли также познать Божьи нравственные законы (также открытые через откровение) и, следовательно, жить нравственно хорошей жизнью. В этом отношении святой Иероним ввел понятие синдерезиса (или синтерезиса) для обозначения нравственной способности, посредством которой мы «замечаем, что грешим», описывая синдерезис как «искру совести, которая даже не погасла в груди Каина после он был изгнан из рая…»

Святой Фома Аквинский

Вероятно, из-за неправильного толкования святого Иеронима средневековые философы поддерживали резкое различие между синдерезисом и совестью. Фома Аквинский, например, утверждает, что самый основной принцип человеческого поведения — стремление к добру и избегание зла — познается благодаря способности синдерезиса. Однако этот основной принцип слишком общий, чтобы помочь понять, как действовать в конкретных обстоятельствах. Даже если кто-то стремится выбрать хорошее и стремится воздерживаться от плохого, это все равно оставляет вопрос о том, какие действия в данной ситуации хорошие, а какие плохие. В модели Фомы Аквинского совесть задумана как заполнение этого пробела. Совесть — это способность, которая позволяет человеку выводить более конкретные принципы (например, не убий), а также применять эти принципы к данным обстоятельствам. Несмотря на то, что правило синдерезиса («Делайте добро и сторонитесь зла») считается безошибочным, ошибки совести возможны, потому что можно ошибиться в выводе определенных правил поведения или, наоборот, ошибиться в применении этих правил к ситуации.

Однако этот основной принцип слишком общий, чтобы помочь понять, как действовать в конкретных обстоятельствах. Даже если кто-то стремится выбрать хорошее и стремится воздерживаться от плохого, это все равно оставляет вопрос о том, какие действия в данной ситуации хорошие, а какие плохие. В модели Фомы Аквинского совесть задумана как заполнение этого пробела. Совесть — это способность, которая позволяет человеку выводить более конкретные принципы (например, не убий), а также применять эти принципы к данным обстоятельствам. Несмотря на то, что правило синдерезиса («Делайте добро и сторонитесь зла») считается безошибочным, ошибки совести возможны, потому что можно ошибиться в выводе определенных правил поведения или, наоборот, ошибиться в применении этих правил к ситуации.

В Summa Theologica Фома Аквинский обсуждает моральную проблему «заблуждающейся совести». Учитывая, что Фома Аквинский считает правило синдерезиса («Делайте добро и сторонитесь зла») самоочевидным, заблуждающаяся совесть относится либо к ошибочному набору основных моральных принципов и ценностей, либо к неспособности узнать, какие принципы применимы в конкретном случае. . Моральная проблема заблуждающейся совести состоит в том, что человек поступает неправильно, делая то, что объективно плохо. Однако человек поступает неправильно и в том, что идет против совести, то есть в том, что он считает плохим. Так что в любом случае человек с искаженной совестью поступает неправильно: «пока он не избавится от своей ошибки, [он] не сможет поступать хорошо».

. Моральная проблема заблуждающейся совести состоит в том, что человек поступает неправильно, делая то, что объективно плохо. Однако человек поступает неправильно и в том, что идет против совести, то есть в том, что он считает плохим. Так что в любом случае человек с искаженной совестью поступает неправильно: «пока он не избавится от своей ошибки, [он] не сможет поступать хорошо».

Джозеф Батлер

Одно из самых сложных современных рассуждений о совести можно найти в трудах Джозефа Батлера. Батлер анализирует природу человека в виде иерархии мотиваций: во-первых, это частные страсти, такие как голод, жажда и другие телесные потребности, сострадание, любовь и ненависть; во-вторых, есть принципы благожелательности и себялюбия; грубо говоря, благожелательность — это стремление к счастью других, тогда как любовь к себе — это стремление к собственному счастью. Третьей и наиболее важной частью Батлеровского анализа человеческой природы является совесть, которую он считает необходимой для того, чтобы человек был моральным агентом (Проповеди). Батлер рассматривает совесть как принцип размышления, который «судит о поступках правильно или неправильно, а о характерах и мотивах — о добродетельных или порочных». Он также описывает совесть как «чувство разума» и «чувство сердца».

Батлер рассматривает совесть как принцип размышления, который «судит о поступках правильно или неправильно, а о характерах и мотивах — о добродетельных или порочных». Он также описывает совесть как «чувство разума» и «чувство сердца».

Согласно анализу Батлера, добродетельный человек — это тот, у кого все части функционируют в правильной иерархии. Это значит, что отдельные страсти управляются себялюбием и благожелательностью, а они (и отдельные страсти) в свою очередь управляются совестью. Согласно Батлеру, в добродетельном человеке главенствует совесть.

Фридрих Ницше

Христианские мыслители склонны сосредотачиваться на фундаментальной важности совести как морального ориентира. Ницше, напротив, акцентирует внимание на том, что происходит, когда совесть становится нездоровой, то есть на понятии «нечистая совесть». Обсуждение Ницше совести является частью его описания генеалогии морали и сопутствующего понятия вины. Ницше понимает «нечистую совесть» как связанное с чувством вины и недостойности, которое возникает, когда агрессивные импульсы человека не могут быть выражены вовне, так что они подавляются и обращаются внутрь, направленные против себя. Решение Ницше проблемы «нечистой совести» предполагает отказ от системы морали, которую он считает «жизнеотрицающей», и представление альтернативного «жизнеутверждающего» набора ценностей.

Решение Ницше проблемы «нечистой совести» предполагает отказ от системы морали, которую он считает «жизнеотрицающей», и представление альтернативного «жизнеутверждающего» набора ценностей.

Зигмунд Фрейд

Критикуемый Ницше «самокарательный» аспект совести обсуждался также Зигмундом Фрейдом. Согласно концептуальной модели Фрейда, человеческая личность делится на Ид, Эго и Суперэго. Примитивное «оно», или Оно, является естественным хранилищем основных инстинктов, которые Фрейд разделяет на влечения к жизни (эрос) и смерти (танатос). Побуждения к жизни связаны с привязанностью и любовью, в то время как побуждения к смерти порождают такие мотивы, как зависть и ненависть. Эго («das Ich» — нем. «Я») и Супер-Эго развиваются из Оно. Согласно анализу Фрейда, совесть отождествляется с Супер-Эго, что является интериоризацией морального авторитета родительских фигур (особенно отца). Вина возникает из Супер-Эго в ответ на агрессивные или сексуальные импульсы, исходящие из Ид, которые подлежат моральной оценке интернализованным моральным авторитетом. Совесть, или супер-эго, гораздо суровее, чем настоящие родители человека; это может быть источником существенного беспокойства и чувства вины, а иногда, в тяжелых случаях, и самоубийства.

Совесть, или супер-эго, гораздо суровее, чем настоящие родители человека; это может быть источником существенного беспокойства и чувства вины, а иногда, в тяжелых случаях, и самоубийства.

Notes

- ↑ Джозеф Батлер, «Проповедь II» Пять проповедей, прочитанных в часовне Роллса, и Диссертация о природе добродетели , изд. С. Дарволл (Индианаполис, Индиана: Hackett Pub. Co., 1983, ISBN 978-0915145614).

- ↑ Ханна Арендт, Эйхман в Иерусалиме: отчет о банальности зла (Penguin Books, 1977).

- ↑ Ниниан Смарт, Мировые религии (Cambridge University Press, 1998, ISBN 978-0521637480).

- ↑ 4.0 4.1 Шанкара, Знак-Жемчужина Различия , пер. Свами Прабхавананда и Кристофер Ишервуд (Vedanta Press, 1970, ISBN 978-0874810387).

- ↑ 5.0 5.1 Джон Б. Носс, Религии человека (Macmillan Publishing Co., 1972, ISBN 978-0023884405).

- ↑ Антония С.

Куа, Моральное видение и традиции: очерки китайской этики (Catholic University of America Press, 1998, ISBN 978-0813208909).

Куа, Моральное видение и традиции: очерки китайской этики (Catholic University of America Press, 1998, ISBN 978-0813208909). - ↑ Джейн Хуз (редактор), Совесть в мировых религиях (Университет Нотр-Дам Press, 2000, ISBN 978-0268023539).

- ↑ Ниниан Смарт, Религиозный опыт человечества (Сыновья Чарльза Скрибнера, 1969, ISBN 978-0684414348).

- ↑ Шантидева, Бодхичарьяватара , пер. Эндрю Скилтон и Кейт Кросби (Windhorse Publications, 2004).

- ↑ Марк Аврелий, Медитации Грегори Хейс (пер.), (Black and White Classics, 2014, ISBN 978-1503280465).

- ↑ Сачико Мурата и Уильям К. Читтик, Видение ислама (IB Tauris, 2006, ISBN 978-1557785169}.

- ↑ Азим Нанджи, «Исламская этика» в Питере Сингере (изд.), A Companion to Ethics (Wiley-Blackwell, 1993, ISBN 978-0631187851).

- ↑ Marshall GS Hodgson, The Venture of Islamic, Volume 1: The Classical Age of Islamic (University of Chicago Press, 1977, ISBN 978-0226346830}.

Ссылки

Ссылки ISBN поддерживают NWE за счет реферальных сборов

- Фома Аквинский. Summa theologiae (Синопсис богословия), изд. Т. Гилби. Лондон: Эйр и Споттисвуд, 1970, том. 11, Я.79.11-13; 1966, вып. 18, ИаIIае.19.5-8.

- Арендт, Ханна. Эйхман в Иерусалиме: отчет о банальности зла . Книги пингвинов, 1977.

- Аврелий, Маркус, Грегори Хейс (пер.). Медитации . Черно-белая классика, 2014. ISBN 978-1503280465

- Беннетт, Дж. «Совесть Гекльберри Финна», Philosophy 49 (1974): 123–134.

- Батлер, Джозеф. Пять проповедей, прочитанных в часовне Роллса, и диссертация о природе добродетели , изд. С. Даруолл. Индианаполис, Индиана: Паб Hackett. Co., 1983. ISBN 978-0915145614 .

- Куа, Антония С. Моральное видение и традиция: очерки китайской этики . Издательство Католического университета Америки, 1998. ISBN 978-0813208909 .

- Д’Арси, Э. Совесть и ее право на свободу .

Лондон: Шид и Уорд, 1961. .

Лондон: Шид и Уорд, 1961. . - Дэвис, Брайан. Мысль Фомы Аквинского . Clarendon Press, Оксфорд, 1992. ISBN 9780198267539

- Долан, Джозеф В. «Совесть в католической теологической традиции». В «Совесть: ее свобода и ограничения» , Уильям К. Бир (редактор). Издательство Фордхэмского университета, 1971. ISBN 0823209059

- Фрейд, Зигмунд. «Тотем и табу», в г. Стандартное издание Полного собрания сочинений по психологии Зигмунда Фрейда , том. 13. Лондон: Hogarth Press, 1955, часть II, «Тотем и эмоциональная амбивалентность». ISBN 0876681356

- Фрейд, Зигмунд. «Будущее иллюзии», Стандартное издание Полного собрания сочинений по психологии Зигмунда Фрейда , том. 21. Лондон: Hogarth Press, 1955. ISBN 0-876681356- .

- Фрейд, Зигмунд. «Цивилизация и ее недовольство», в Стандартном издании Полного собрания сочинений по психологии Зигмунда Фрейда , том. 21. Лондон: Hogarth Press, 19.55. ISBN 0876681356

- Ходжсон, Маршалл Г.

С. История ислама, Том 1: Классический век ислама . University of Chicago Press, 1977. ISBN 978-0226346830 .

С. История ислама, Том 1: Классический век ислама . University of Chicago Press, 1977. ISBN 978-0226346830 . - Хуз, Джейн (ред.). Совесть в мировых религиях . Университет Нотр-Дам Press, 2000. ISBN 978-0268023539

- Лэнгстон, Дуглас С. Совесть и другие добродетели. От Бонавентуры до Макинтайра . Издательство Пенсильванского государственного университета, 2001. ISBN 0271020709

- Ницше, Фридрих. К генеалогии морали . Индианаполис, Индиана: Hackett Publishing Company, 1997. .

- Носс, Джон Б. Религии человека . Macmillan Publishing Co., 1972. ISBN 978-0023884405 .

- Поттс, Тимоти К. Совесть в средневековой философии . Издательство Кембриджского университета, 1980. ISBN 0521232872

- Поттс, Тимоти К. «Совесть», в Н. Крецманн, А. Кенни, Дж. Пинборг (ред.). Кембриджская история позднесредневековой философии . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1982. ISBN 0521226058 .

- Шантидева, пер. Эндрю Скилтон и Кейт Кросби. Бодхичарьяватара . Публикации Виндхорс, 2004. .

- Шанкара, пер. Свами Прабхавананда и Кристофер Ишервуд. Знак отличия . Веданта Пресс, 1970. ISBN 978-0874810387

- Певец, Питер (ред.). Спутник этики . Уайли-Блэквелл, 1993. ISBN 978-0631187851 .

- Смарт, Ниниан. Религиозный опыт человечества . Сыновья Чарльза Скрибнера, 1969. ISBN 978-0684414348

- Смарт, Ниниан. Религии мира . Издательство Кембриджского университета, 1998. ISBN 978-0521637480 .

- Захман, Рэндалл С. Уверенность в вере. Совесть в богословии Мартина Лютера и Жана Кальвина . Augsburg Fortress Press, Миннеаполис, 1993. ISBN 0800625749

Внешние ссылки

Все ссылки получены 4 августа 2020 г.

- Цитаты о совести на Liberty-tree.ca .

- Стэнфордская философская энциклопедия, статья о средневековых теориях совести

Общие источники по философии

- Стэнфордская философская энциклопедия

- Интернет-энциклопедия философии

- Проект Пайдейя Онлайн

- Проект Гутенберг

| Философия | |

|---|---|

| Темы | Списки категорий | Восточная философия · Западная философия | История философии (древний • средневековый • современный • современный) |

| Списки | Основные темы · Список тем · Философы · Философии · Глоссарий · Движения · Другие списки |

| Филиалы | Эстетика · Этика · Эпистемология · Логика · Метафизика · Политическая философия |

| Философия | Образование · Экономика · География · Информация · История · Человеческая природа · Язык · Право · Литература · Математика · Ум · Философия · Физика · Психология · Религия · Наука · Социальные науки · Технологии · Путешествия ·Война |

| Школы | Актуальный идеализм · Аналитическая философия · Аристотелизм · Континентальная философия · Критическая теория · Деконструктивизм · Деонтология · Диалектический материализм · Дуализм · Эмпиризм · Эпикуреизм · Экзистенциализм · Гегельянство · Герменевтика · Гуманизм · Идеализм · Кантианство · Логический позитивизм · Марксизм · Материализм · Монизм · Неоплатонизм · Новые философы · Нигилизм · Обыденный язык · Феноменология · Платонизм · Позитивизм · Постмодернизм · Постструктурализм · Прагматизм · Досократизм · Рационализм · Реализм · Релятивизм · Схоластика · Скептицизм · Стоицизм · Структурализм · Утилитаризм · Этика добродетели |

Кредиты

Энциклопедия Нового Света авторов и редакторов переписали и дополнили статью Википедии в соответствии со стандартами New World Encyclopedia .

Куа, Моральное видение и традиции: очерки китайской этики (Catholic University of America Press, 1998, ISBN 978-0813208909).

Куа, Моральное видение и традиции: очерки китайской этики (Catholic University of America Press, 1998, ISBN 978-0813208909).

Лондон: Шид и Уорд, 1961.

Лондон: Шид и Уорд, 1961. С. История ислама, Том 1: Классический век ислама . University of Chicago Press, 1977. ISBN 978-0226346830

С. История ислама, Том 1: Классический век ислама . University of Chicago Press, 1977. ISBN 978-0226346830