Урок-лекция по психологии «Способности»

Тема 2.12. Способности

План:

1. Понятие о способностях и задатках

2. Уровни развития способностей

3. Виды способностей

4. Условия развития способностей

5. Педагогические способности.

1. Понятие о способностях и задатках

Что дает основание говорить о наличии у человека способностей к какой-то деятельности? Основанием служат два показателя: быстрота овладения деятельностью и качество достижений. Человека считают способным, если он, во-первых, быстро и успешно овладевает какой-либо деятельностью, легко в сравнении с другими людьми приобретает соответствующие умения и навыки и, во-вторых, добивается достижений, значительно превосходящих средний уровень.

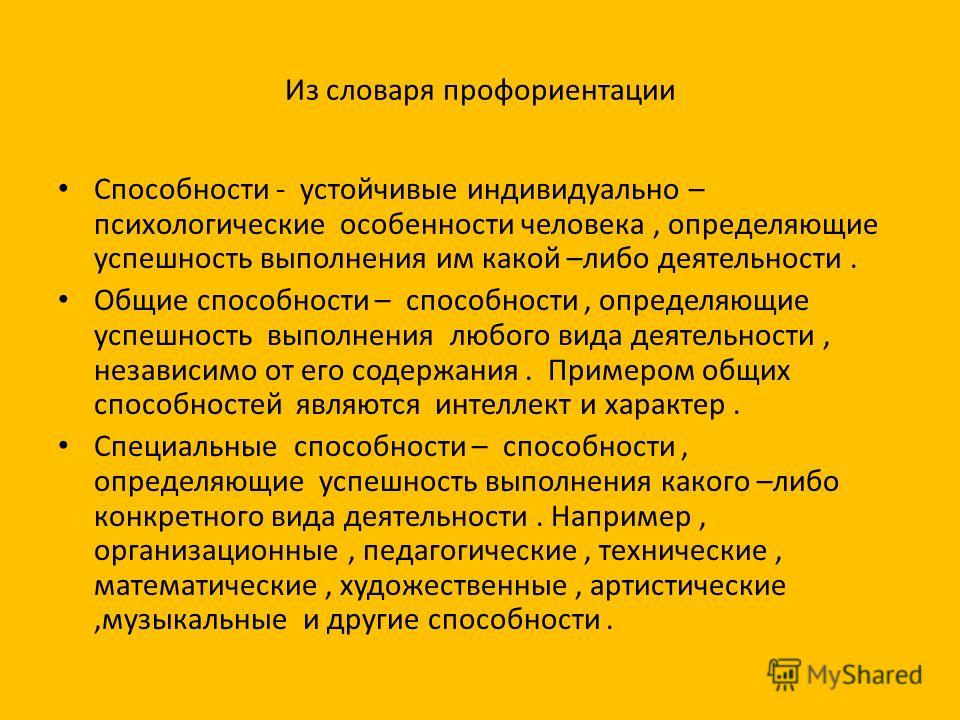

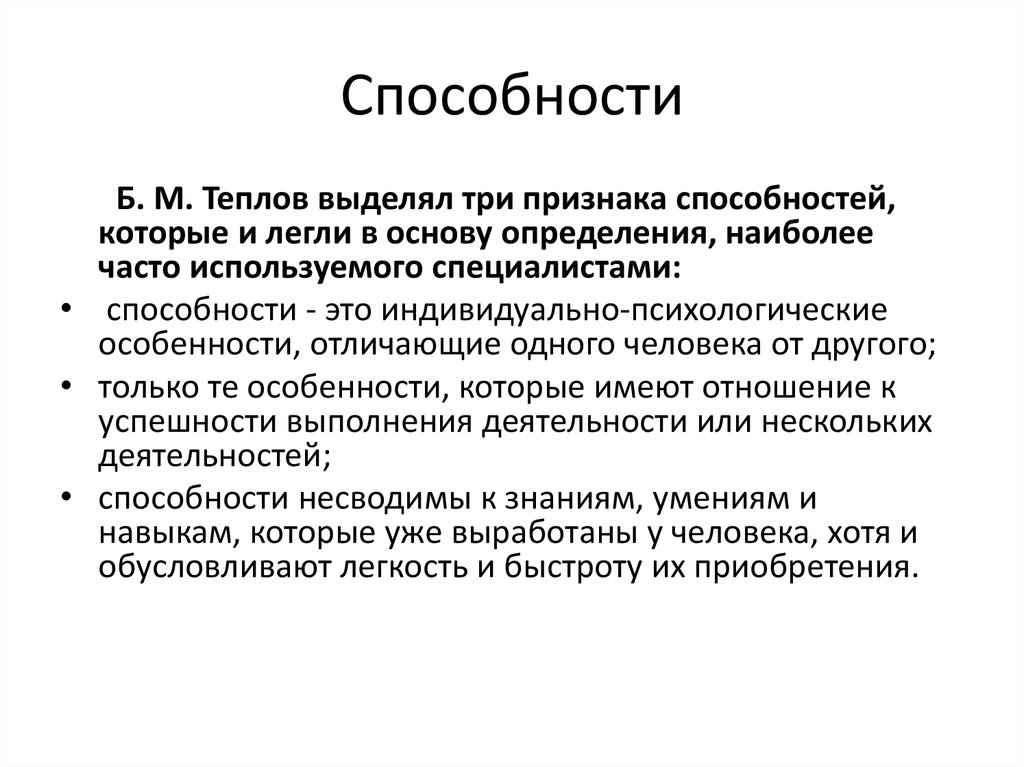

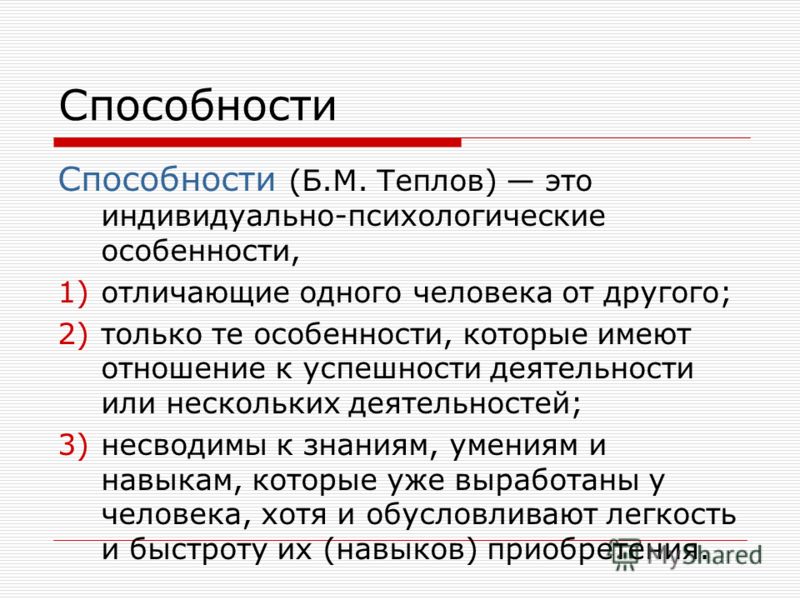

Способности — это индивидуально-психологические особенности человека,

отвечающие требованиям данной деятельности и являющиеся условием успешного ее

выполнения.

Обратим внимание на важнейшие стороны этого определения. Во-первых, способности — это индивидуальные особенности, т.е. то, что отличает одного человека от другого. Во-вторых, это не просто особенности, а психологические особенности. Поэтому длинные, гибкие пальцы (особенности пианиста) или высокий рост (особенности баскетболиста) не являются способностями, хотя и помогают добиться успеха в соответствующей деятельности. И наконец, способности — это не всякие индивидуально-психологические особенности, а лишь те, которые соответствуют требованиям определенной деятельности.

Иными словами, под способностями понимают свойства, или

качества, человека, делающие его пригодным к успешному выполнению определенной

деятельности. Нельзя быть просто «способным» или «способным ко всему»,

безотносительно к какому-либо определенному занятию. Всякая способность

обязательно является способностью к чему-нибудь, к какой-либо деятельности.

Способности и проявляются, и развиваются только в деятельности, и определяют

большую или меньшую успешность в выполнении этой деятельности.

К способностям относятся, например, музыкальный слух и чувство ритма, необходимые для успешных занятий музыкой; конструктивное воображение, необходимое для выполнения деятельности конструктора, инженера; быстрота двигательных реакций, необходимая при занятиях некоторыми видами спорта; тонкость цветоразличения для художника-живописца.

Наряду с индивидуальными особенностями психических процессов (ощущений и восприятия, памяти, мышления, воображения) способностями являются и более сложные индивидуально-психологические особенности. Они включают эмоционально-волевые моменты, элементы отношения к деятельности и некоторые особенности психических процессов, но не сводятся к каким-либо частным психическим проявлениям (таковы, например, педагогический такт, математическая направленность ума или эстетическая позиция в области литературного творчества).

Любая деятельность требует от человека не одной способности, а ряда взаимосвязанных способностей.

Недостаток, слабое развитие какой-либо одной частной способности могут

быть компенсированы (возмещены) за счет усиленного развития других. Это свойство компенсации способностей дает довольно широкие возможности

для овладения различными видами деятельности, выбора профессии. Отсутствие

отдельной частной способности можно компенсировать также упорным трудом,

настойчивостью, напряжением сил.

Это свойство компенсации способностей дает довольно широкие возможности

для овладения различными видами деятельности, выбора профессии. Отсутствие

отдельной частной способности можно компенсировать также упорным трудом,

настойчивостью, напряжением сил.

Способности формируются, а следовательно, и обнаруживаются только в процессе соответствующей деятельности. Не наблюдая человека в деятельности, нельзя судить о наличии или отсутствии у него способностей. Нельзя говорить о способностях к музыке, если ребенок еще не занимался хотя бы элементарными формами музыкальной деятельности, если его еще не обучали музыке. Только в процессе этого обучения (причем правильного обучения) выяснится, каковы его способности, быстро и легко или медленно и с трудом будут формироваться у него чувство ритма, музыкальная память.

Человек

не рождается способным к той или иной деятельности, его способности

формируются, складываются, развиваются в правильно организованной

соответствующей деятельности, в течение его жизни, под влиянием обучения и

воспитания. Иными словами, способности — прижизненное, а не врожденное

образование.

Иными словами, способности — прижизненное, а не врожденное

образование.

Следует подчеркнуть тесную и неразрывную связь способностей со знаниями, умениями, навыками. С одной стороны, способности зависят от знаний, умений, навыков — в процессе приобретения знаний, умений и навыков развиваются способности. С другой стороны, знания, умения и навыки зависят от способностей — способности позволяют быстрее, легче, прочнее и глубже овладеть соответствующими знаниями, умениями и навыками.

Но отождествление способностей и знаний, умений, навыков было бы грубой ошибкой. Недостаточное знание или неумение нельзя принимать за отсутствие способностей. Серьезную ошибку допустит тот учитель, который поспешно и поверхностно сделает вывод об отсутствии способностей у ученика на основании того, что ребенок мало знает, имеет пробелы в знаниях, не обладает необходимыми знаниями и умениями.

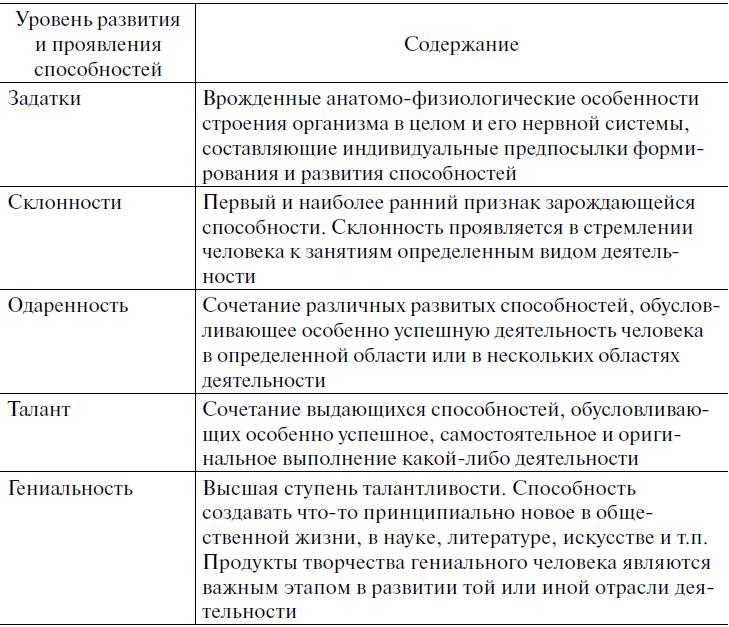

Обучение и воспитание, условия жизни и деятельности человека активно формируют его способности. Но означает ли это, что природные, биологические факторы не играют вообще никакой роли в процессе формирования способностей? Нет, не значит. Природные предпосылки развития способностей называют задатками.

Задатки — некоторые врожденные анатомо-физиологические особенности мозга, нервной системы, анализаторов, которые обусловливают природные индивидуальные различия между людьми.

Задатки

влияют на процесс формирования и развития способностей. При всех прочих равных

условиях наличие благоприятных для данной деятельности задатков способствует

успешному формированию способностей, облегчает их развитие.

К задаткам относятся некоторые врожденные особенности зрительного и слухового анализаторов. В качестве задатков выступают также типологические свойства нервной системы, от которых зависит быстрота образования временных нервных связей, их прочность, сила сосредоточенного внимания, выносливость нервной системы, умственная работоспособность. Задатками могут являться и индивидуальные особенности строения отдельных участков коры головного мозга.

Задатки, прежде всего, проявляются в склонностях к определенному виду деятельности или в повышенной любознательности ко всему.

Склонности – это первый и наиболее ранний признак зарождающейся

способности. Склонность проявляется в

стремлении, тяготении ребенка, (или взрослого) к определенной деятельности

(рисованию, занятию музыкой). Нередко это стремление замечается

довольно рано, увлечение деятельностью происходит даже в неблагоприятных

условиях жизни. Очевидно, склонность свидетельствует о наличие определенных

природных предпосылок к развитию способностей.

Наряду с истинной склонностью имеется и ложная, или мнимая. При истинной склонности можно наблюдать не только неодолимое тяготение к деятельности, но и быстрое продвижение к мастерству, достижение значительных результатов. При ложной или мнимой склонности, обнаруживается или поверхностное, часто созерцательное отношение к чему-либо, или же деятельное увлечение, но с достижением посредственных результатов. Чаще всего такая склонность бывает следствием внушения или самовнушения, иногда того и другого вместе, без наличия потенциальных возможностей развития.

Следует

помнить, что задатки не заключают в себе способностей и не гарантируют их

развития. Задатки — это только одно из условий формирования

способностей. Ни один человек, какими бы благоприятными задатками он ни

обладал, не может стать выдающимся музыкантом, художником, математиком, поэтом,

не занимаясь много и настойчиво соответствующей деятельностью.

В жизни много примеров, когда люди с весьма благоприятными задатками так и не смогли реализовать в жизни своих возможностей и оставались заурядными исполнителями как раз в той деятельности, в которой они могли бы добиться больших успехов, если бы по-иному сложилась их жизнь. И наоборот, даже при отсутствии хороших задатков трудолюбивый и настойчивый человек с сильными и устойчивыми интересами и склонностями к какой-либо деятельности может добиться в ней известных успехов.

Нельзя

считать, что каждой способности соответствует свой определенный задаток.

Задатки многозначны. Это значит, что на основе одного и того же задатка

могут выработаться разные способности. Например, на основе такого

задатка, как быстрота, точность, тонкость и ловкость движений, могут в зависимости

от условий жизни и деятельности выработаться и способность к плавным и

координированным движениям тела гимнаста, и способность к тонким и точным

движениям руки хирурга, и способность к быстрым и пластичным движениям пальцев

скрипача.

При наличии благоприятных задатков и при оптимальных условиях жизни и деятельности способности у ребенка, например музыкальные, литературные, художественно-изобразительные, математические, могут формироваться очень рано и развиваться весьма быстро (что и создает иногда иллюзию врожденности способностей). В. А. Моцарт стал сочинять первые музыкальные пьесы в 3-4 года. Знаменитый художник К. П. Брюллов в 9 лет поступил в Академию художеств, А. С. Пушкин стал сочинять стихотворения с 8, Н. А. Некрасов-с 9 лет. Сообщалось о пятилетнем музыканте Алеше Панове, который с удивительным мастерством исполнял на память произведения Бетховена, Моцарта, Чайковского. В 1969 г. безвременно скончалась 17-летняя Надя Рушева, которую специалисты считали и

Однако

следует предупредить, что отсутствие ранних достижений не свидетельствует

об отсутствии способностей. Например, такие крупнейшие таланты, как

знаменитый математик Н. Н. Лузин, биологи Л. Пастер и К. Линней, писатели В.

Скотт, С. Т. Аксаков, И. А. Гончаров, В. Я. Шишков, проявили себя в

относительно позднем возрасте.

Например, такие крупнейшие таланты, как

знаменитый математик Н. Н. Лузин, биологи Л. Пастер и К. Линней, писатели В.

Скотт, С. Т. Аксаков, И. А. Гончаров, В. Я. Шишков, проявили себя в

относительно позднем возрасте.

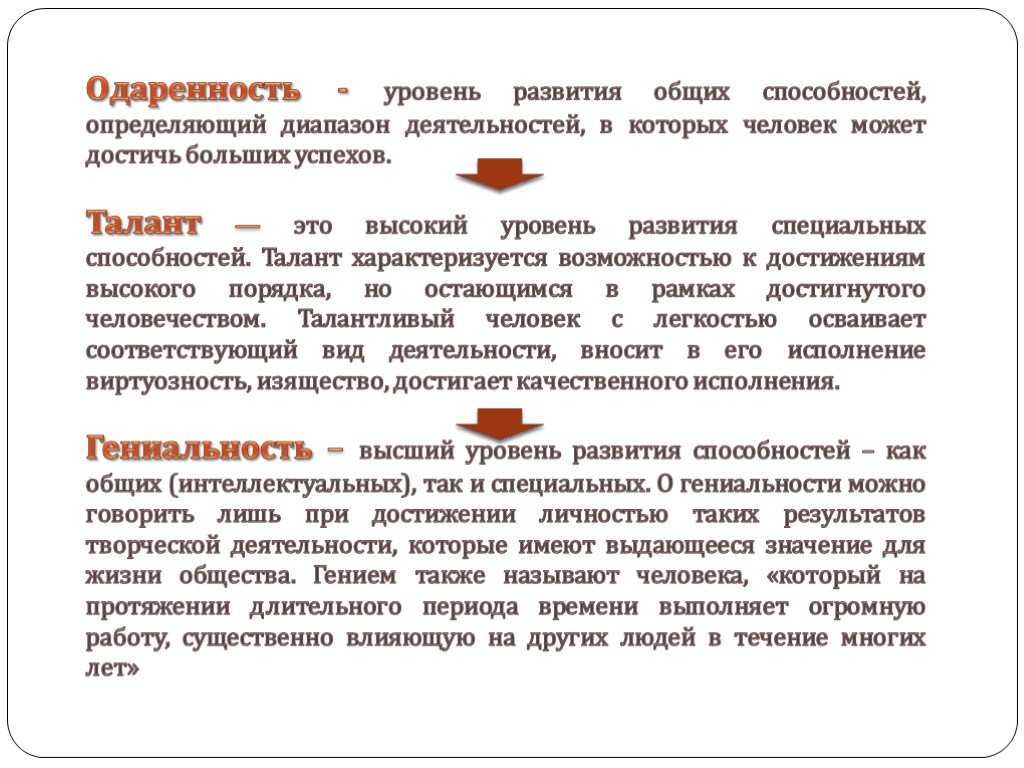

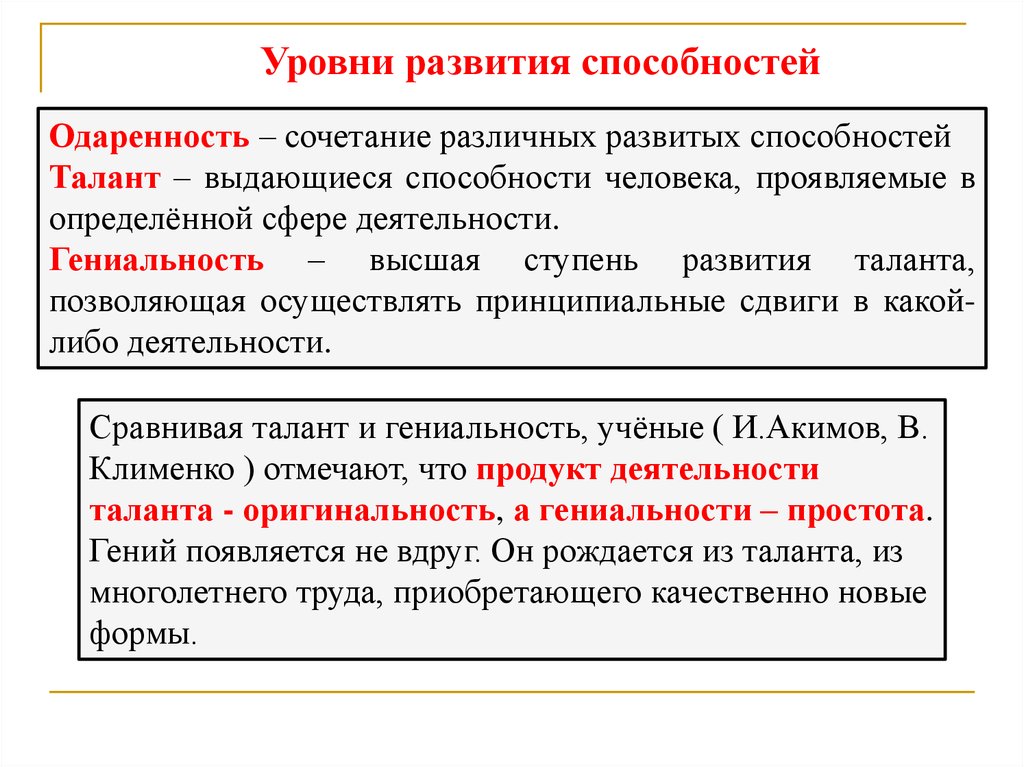

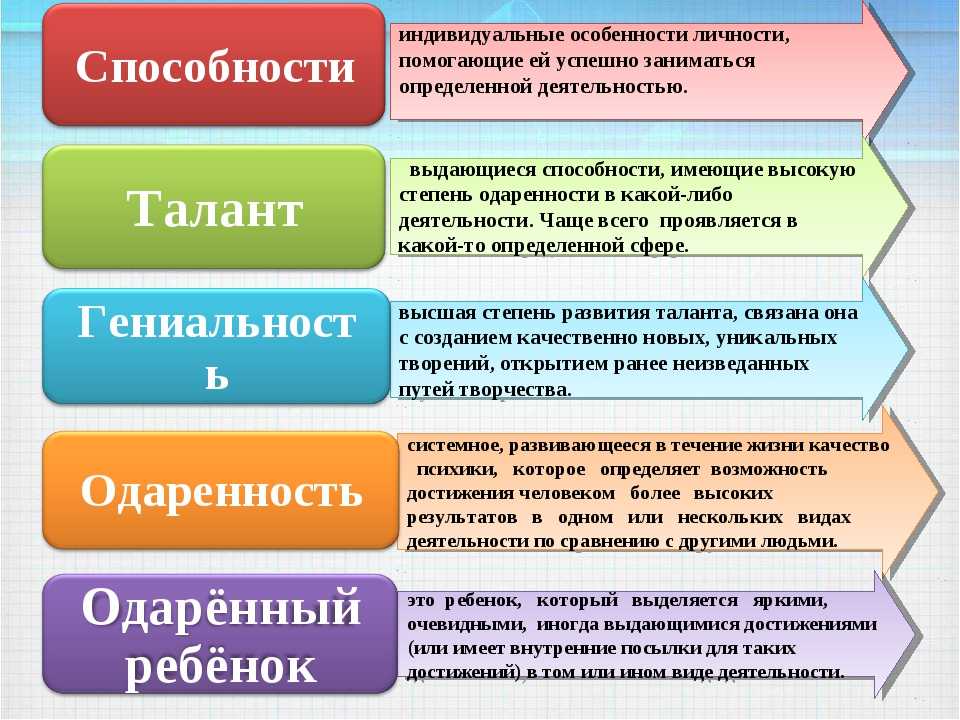

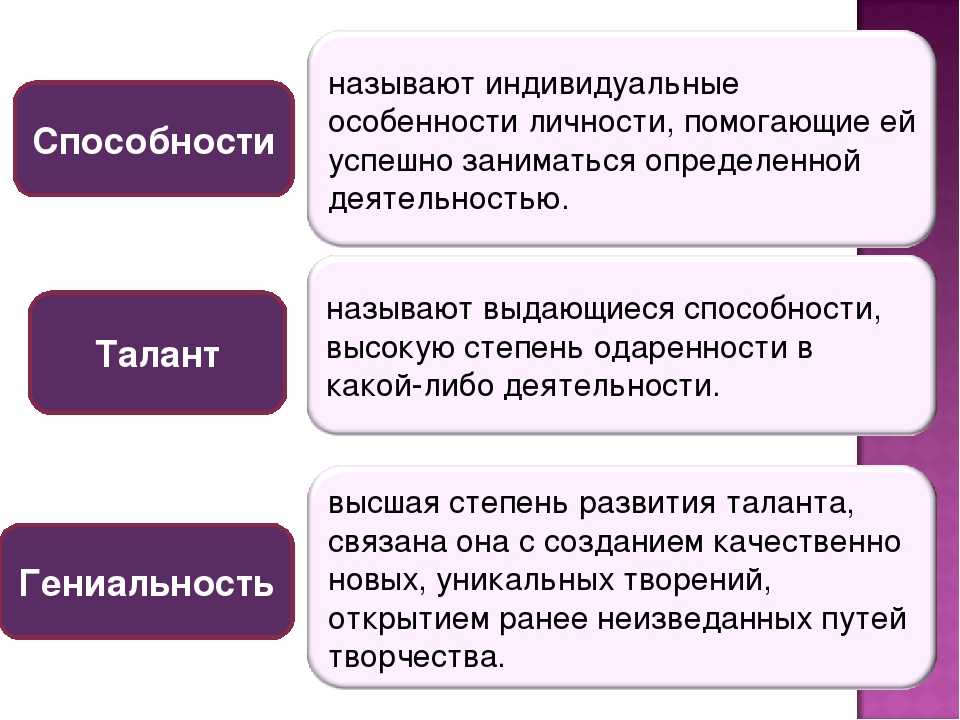

2. Уровни развития способностей

Выделяют два уровня развития способностей: репродуктивный и творческий. Человек, находящийся на первом уровне развития способностей, обнаруживает высокую способность овладевать умением, усваивать знания, овладевать деятельностью и осуществлять ее по предложенному образцу, в соответствии с предложенной идеей. На втором уровне развития способностей человек создает новое, оригинальное.

В процессе овладения знаниями и умениями, в процессе

деятельности человек «переходит» с одного уровня на другой.

Соответственно изменяется и структура его способностей. Как известно, даже

очень одаренные люди начинали с подражания, а затем, только по мере

приобретения опыта, проявляли творчество.

Учеными установлено, что не отдельные способности как таковые непосредственно определяют возможность успешного выполнения какой-либо деятельности, а лишь то своеобразное сочетание этих способностей, которое характеризует данную личность.

Своеобразное сочетание способностей, которое обеспечивает человеку возможность успешного выполнения какой-либо деятельности, называется одаренностью.

По справедливому замечанию А. В. Петровского, уделяя основное внимание первой части слова «вундеркинд» (по-немецки Wunder — чудо, Kind — ребенок), мы невольно предаем забвению вторую его часть. «Между тем самое существенное для понимания этого интересного явления заключается в том, что все эти вундеркинды остаются детьми со своими ребячьими особенностями, хотя и преобразованными и измененными самим фактом необычности их дарования».

Высокая ступень развития способностей называется талантом. Талантливые люди способны решать в какой-то

области знаний или практики сложные теоретические и практические задачи,

способны создавать материальные или духовные ценности,

отличающиеся новизной и имеющие прогрессивное значение. В этом

смысле мы говорим о талантливых ученых, писателях, учителях, художниках,

конструкторах, руководителях и пр.

В этом

смысле мы говорим о талантливых ученых, писателях, учителях, художниках,

конструкторах, руководителях и пр.

Талант может проявляться в любой человеческой деятельности, а не только в области науки или искусства. Талантливым может быть и лечащий врач, и учитель, и квалифицированный рабочий, и руководитель и др. Талантливыми также называют людей, способных быстро усваивать знания и правильно применять их в жизни и в своей деятельности. Это талантливые ученики и талантливые студенты, талантливые скрипачи и пианисты, талантливые инженеры и строители.

Гениальность — это наивысшая степень проявления творческих сил человека. Это создание качественно новых творений, открывающих новую эру в развитии культуры, науки, практики. Так, А.С. Пушкин создал произведения, с появлением которых начинается новая эпоха в развитии русской литературы и русского литературного языка.

Можно сказать так: гений открывает и создает новое, а

талант это новое понимает, быстро усваивает, прилагает к жизни и продвигает вперед.

Гениальные и талантливые люди — это люди с очень развитым умом, наблюдательностью, воображением.

У многих выдающихся людей высокие способности проявлялись в разных областях знания. видеть то, чего не видят другие, видеть глубже других. И это же должен и математик».

3. Виды способностей

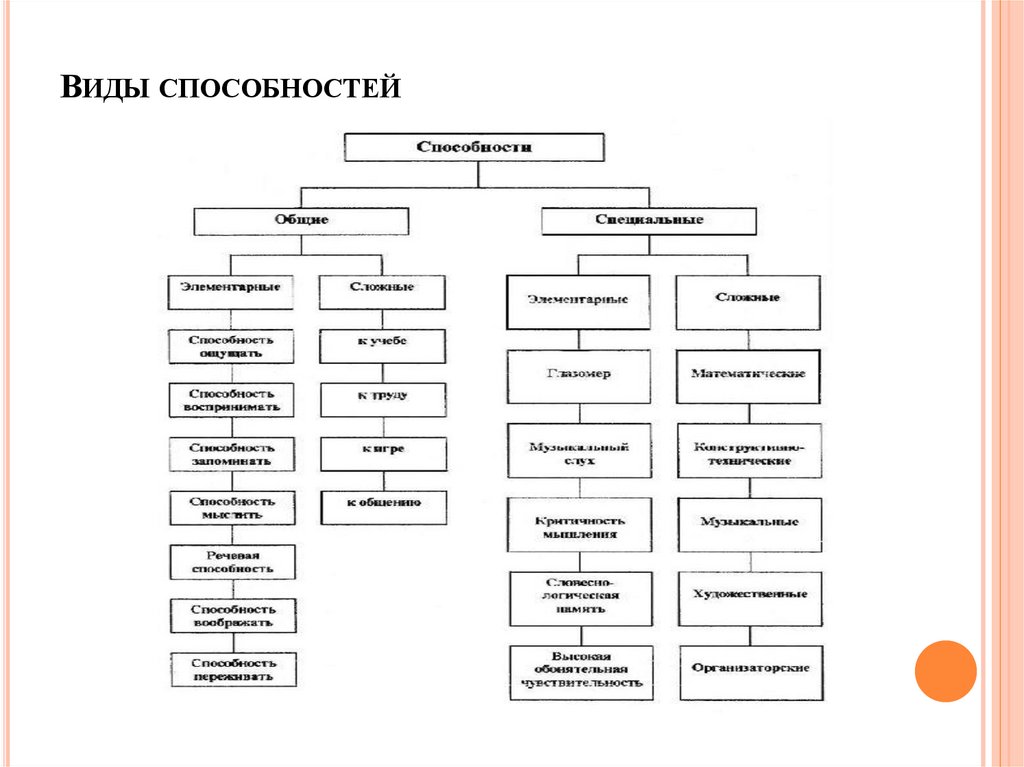

Различают способности общие, которые проявляются везде или во многих областях знания и деятельности, и специальные, которые проявляются в какой-то одной области.

Достаточно высокий уровень развития общих способностей

— особенностей мышления, внимания, памяти, восприятия, речи, умственной

активности, любознательности, творческого воображения и пр. — позволяет

достигать значительных результатов в самых разных областях человеческой

деятельности при интенсивной, заинтересованной работе. Почти не бывает людей, у которых равномерно выражены все перечисленные

выше способности. Например, Ч. Дарвин отмечал: «Я превосхожу людей среднего

уровня в способности замечать вещи, легко ускользающие от внимания, и

подвергать их тщательному наблюдению».

Специальные способности — это способности к определенной деятельности, которые помогают человеку достигать в ней высоких результатов. Главное различие между людьми состоит не столько в степени одаренности и количественной характеристике способностей, сколько в их качестве — к чему именно он способен, какие это способности. Качество способностей и определяет своеобразие и неповторимость одаренности каждого человека.

Специальные способности классифицируются в соответствии с различными областями деятельности человека: литературные способности, математические, конструктивно-технические, музыкальные, художественные, лингвистические, сценические, педагогические, спортивные, способности к теоретической и практической деятельности, духовные способности и др.

Все частные способности объединяются стержневой способностью — математической направленностью ума, связанной с потребностью в математической деятельности.

И общие, и специальные способности неразрывно связаны

друг с другом. Лишь единство общих и специальных способностей отражает истинный

характер способностей человека.

Лишь единство общих и специальных способностей отражает истинный

характер способностей человека.

4. Условия развития способностей

Для успеха в деятельности, кроме наличия способностей необходим ряд черт характера, прежде всего трудолюбие, организованность, сосредоточенность, целеустремленность, настойчивость. Без наличия этих качеств даже выдающиеся способности не приведут к надежным, значительным достижениям.

Очень важны такие качества личности, как самокритичность, требовательность к себе..

Очень важна и такая черта характера, как скромность.

Одна

из задач системы воспитания — всестороннее развитие способностей у всех детей.

Одностороннее, узкое, однобокое развитие ребенка, когда он проявляет яркие

способности в какой-либо одной области при глубоком равнодушии ко всему

остальному, неправильно. Конечно, интерес, связанный со способностями, должен

доминировать, но при этом учитель стремится к всестороннему, гармоническому

развитию личности ребенка, повышению его общей культуры и расширению кругозора. Только такое развитие обеспечивает подлинный расцвет способностей.

Только такое развитие обеспечивает подлинный расцвет способностей.

Для того чтобы деятельность положительно влияла на развитие способностей, она должна удовлетворять некоторым условиям.

Во-первых, деятельность должна вызывать у ребенка сильные и устойчивые положительные эмоции, удовольствие. Ребенок должен испытывать чувство радостного удовлетворения от деятельности, тогда у него возникнет стремление по собственной инициативе, без принуждений заниматься ею. Живая заинтересованность, желание выполнить работу возможно лучше, а не формальное, равнодушное и безразличное отношение к ней — необходимые условия того, чтобы деятельность положительно влияла на развитие способностей.

Во-вторых, деятельность ребенка должна быть по возможности творческой. Например, для развития литературных способностей полезно постоянно и

систематически упражняться в написании очерков, рассказов и стихотворений и в

их последующем детальном разборе в кружке; полезны специальные экскурсии в

природу с установкой на наблюдательность и эстетическое восприятие

действительности с последующим красочным и выразительным описанием виденного и

слышанного.

В-третьих, важно организовать деятельность ребенка так, чтобы он преследовал цели, всегда немного превосходящие его наличные возможности, уже достигнутый им уровень выполнения деятельности. Особенно нуждаются во все более усложняющихся и разнообразных творческих заданиях дети с уже определившимися способностями.

Важно формировать у детей правильное отношение к своим способностям, успехам и достижениям. Никоим образом нельзя прямо или косвенно внушать ребенку мысль о его исключительности, превосходстве над другими, не следует чрезмерно восторгаться способностями .детей, захваливать их, противопоставлять их другим детям. Наоборот, надо внушать способному ребенку, что он вовсе не исключительный человек, что другие дети тоже обладают способностями, и если он превосходит товарищей в одном, то они превосходят его в другом.

5. Педагогические

способности. Круг

педагогических способностей очень велик. Он охватывает всю структуру

педагогической деятельности. Психологи и педагоги, исследовавшие

профессиограмму учителя, выделяют различные способности учителя.

Психологи и педагоги, исследовавшие

профессиограмму учителя, выделяют различные способности учителя.

К педагогическим способностям относят (по Крутецкому В.А.):

1. Дидактические способности — способности передавать учащимися учебный материал, делая его доступным для детей, преподносить им материал или проблему ясно и понятно, вызывать интерес к предмету, возбуждать у учащихся активную самостоятельную мысль.

2. Академические способности — способности к соответствующей области наук (к математике, физике, биологии, литературе и т.д.).

3. Перцептивные способности — способность проникать во внутренний мир ученика, воспитанника, психологическая наблюдательность, связанная с тонким пониманием личности учащегося и его временных психических состояний.

4. Речевые способности — способность ясно и четко выражать свои мысли, чувства с помощью

речи, а также мимики и пантомимики.

5. Организаторские способности — это, во-первых, способность организовать ученический коллектив, сплотить его, воодушевить на решение важных задач и, во-вторых, способность правильно организовать свою собственную работу.

6. Авторитарные способности — способность непосредственного эмоционально-волевого влияния на учащихся и умение на этой основе добиваться у них авторитета.

7. Коммуникативные способности — способность к общению с детьми, умение найти правильный подход к учащимся, установить с ними целесообразные, с педагогической точки зрения, взаимоотношения, наличие педагогического такта.

8. Педагогическое воображение (или

прогностические способности) — это специальная

способность, выражающаяся в предвидении последствий своих действий, в

воспитательном проектировании личности учащегося, связанного с представлением о

том, что из ученика получится в будущем, в умении прогнозировать развитие тех

или иных качеств воспитанника.

9. Способность к распределению внимания одновременно между несколькими видами деятельности; имеет особое значение для работы учителя.

это что такое, виды и задатки

У каждого человека есть определенные таланты, умения, дела, в которых они преуспевают лучше, чем окружающие. Способности в психологии — комплекс человеческих качеств, которые позволяют индивиду заниматься определенным видом деятельности, достигать успехов.

Понятие и значение

Способности — это:

- Психические образования, которые продолжают развитие до старости. Нельзя сравнивать способности со знаниями или сопоставлять эти понятия, но они не могут существовать без друг друга.

- Система психических свойств, а не только образования работы сознания. Предпосылки для появления способностей — наследственные, физиологические, природные особенности организма. Условия для развития — воспитание, обучение, воздействие социума. Доминирующие факторы, влияющие на скорость развития умения — личные интересы, запросы общества, социальные ценности.

- Комплекс свойств, который проявляется больше не в знаниях, навыках или умениях, а в скорости их приобретения, дальнейшего развития.

Благодаря эволюции, развитию общества люди научились компенсировать отсутствие одних способностей высокой развитостью других.

Неспособных людей не бывает, каждый человек обладает рядом талантов и задатков и возможностей, которые выделяют его среди общей толпы, но часто человек и не подозревает о своих скрытых возможностях. Многие педагоги подходят к обучению детей шаблонно, не учитывая, что каждый малыш индивидуален. Из-за этого многие дети чувствуют себя «белыми воронами» и стараются не показывать свою уникальность, боясь осуждения со стороны одноклассников и учителей. Это приводит к позднему выявлению способностей.

Благодаря эволюции, развитию общества люди научились компенсировать отсутствие одни способностей высокой развитостью других.

Происхождение и изучение

Исследователи многие годы спорят относительно природы возникновения способностей. Одни утверждали, что при рождении человек представляет собой чистый лист, который можно направить в любую сторону при правильном воспитании, обучении. Другие относили способности к Божьему дару, который нельзя портить обучением или воспитанием.

Одни утверждали, что при рождении человек представляет собой чистый лист, который можно направить в любую сторону при правильном воспитании, обучении. Другие относили способности к Божьему дару, который нельзя портить обучением или воспитанием.

Серьезное изучение начинается с 19 века. Первый ученый, который начал развивать эту тему на научном уровне, — психолог Френсис Гальтон. Он углубленно изучал биографию популярных людей. В ходе проводимых исследований ученый пришел к выводу, что они имели наследственные способности к любимому делу.

После первых успехов в этом направлении вопросом начали заниматься другие исследователи, среди которых был Чарльз Спирмен. Он осуществил эмпирическое изучение человеческих способностей. Психолог интересовался прикладными исследованиями, и разработал ряд тестов, которые могли указать на задатки, таланты человека. По результатам можно было понять, к какому виду деятельности склонен индивид.

Следующий ученый, который сделал большой шаг в развитии этого вопроса — Джой Гилфорд. Он разработал собственную модель, в которой указал, что способность имеет три качества — продукт, операция, содержание.

Он разработал собственную модель, в которой указал, что способность имеет три качества — продукт, операция, содержание.

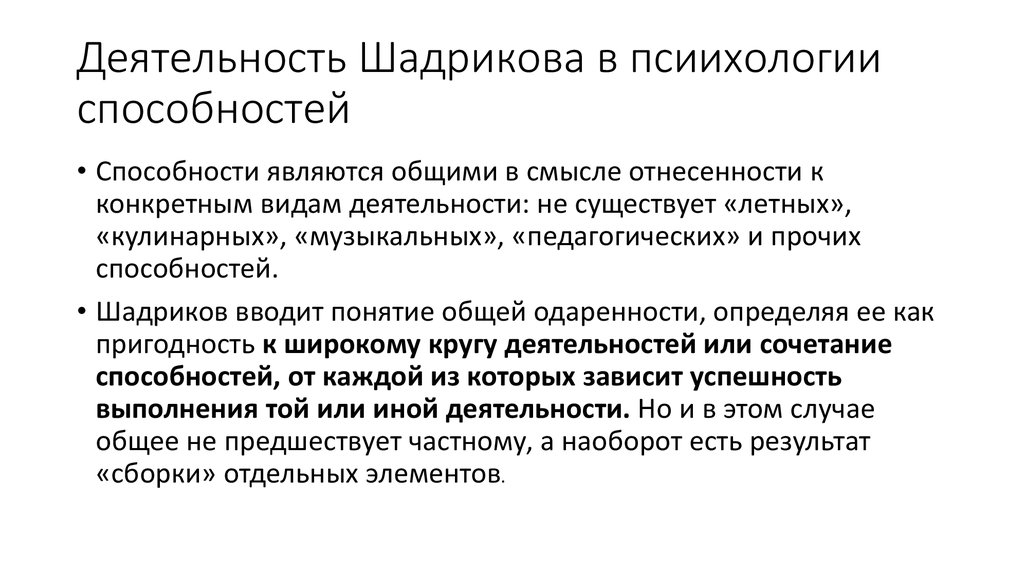

Другие ученые, которые неоднократно обращались к развитию этого вопроса — Выготский, Шадриков, Ананьев, Холодная.

Виды и структура

У способностей сложная структура. Задатки в психологии — анатомо-физиологические, психофизиологические особенности. Характеристика:

- Темперамент может стать преобладающим значение в выборе профессии. Флегматики успешны в одной сфере, сангвиники в другой.

- К задаткам относятся врожденные особенности сенсорной системы. Если человек хорошо различает цвета, оттенки он может стать художником.

Задатки не влияют на жизненный путь человека. Особенности:

- Только при активной деятельности субъект можно развить потенциал, проявить его. Если человек хочет стать музыкантом, он практикуется играть на музыкальных инструментах, чтобы стать художником индивид старается творить картины.

- Освоение деятельности.

Если у человека есть задатки к работе с деревом, но он не обучается различным методам обработке, работе с ручными инструментами, он никогда не станет столяром.

Если у человека есть задатки к работе с деревом, но он не обучается различным методам обработке, работе с ручными инструментами, он никогда не станет столяром.

Процесс обучения нужно начинать в детстве.

Особенности:

- Существуют виды деятельности, к которым человек проявляет сильную склонность. Он хочет заниматься ими как можно больше, не уделяя внимание другим важным делам. Склонности позволяют добиться результатов в определенном направлении, поскольку личность пройдет через препятствия, чтобы добиться необходимого результата.

- Помимо настоящих, существуют мнимые склонности. Чаще это желания, вызванные чувством зависти.

В психологии выделяется два вида способностей:

- Общие — интеллект, память, внимание. На их развитие влияет упорство, самостоятельность, целеустремленность.

- Специальные — связываются с конкретным видом деятельности. Быстро развиваются при наличии практики.

Этапы развития наклонностей:

- Репродуктивный — при обучении человек выполняет шаблонные действия.

При таком раскладе человек может стать мастером в интересной ему сфере, но его манипуляции будут стандартными.

При таком раскладе человек может стать мастером в интересной ему сфере, но его манипуляции будут стандартными. - Творческий — при развитии наклонностей индивид отходит от навязанных стереотипов и стандартов, и придумывает свой сценарий действий. Такие люди достигают больших высот и отличаются неординарным мышлением.

Характерные признаки

Существует ряд характерных признаков способностей, которые помогут отличить их от склонностей, задатков и талантов:

- готовность преодолевать проблемы, препятствия на пути к намеченному результату;

- высокая скорость обучения;

- своеобразный подход к выполнению дел;

- получение оригинальных результатов;

- мотивация к выбранной деятельности;

- большой энергетический запас на выполнение поставленных задач — увлеченная личность не чувствует усталости.

Диагностика

Получить информацию можно с помощью тестов. Они могут быть общими или узкоспециализированными.

Сначала индивид должен пройти общие тесты, чтобы исследователь понял какие свойства у него преобладают. Требования к тестированию:

Требования к тестированию:

- стандартизация — процедура должна быть единообразной, чтобы результаты получились достоверными;

- надежность — вопросы должны быть проверены на практике;

- непредвзятое отношение к испытуемому со стороны исследователя.

Полученные результаты озвучиваются, на их базе составляются другие тесты.

При определении творческих наклонностей нужно учитывать характеристики креативности:

- смысловую гибкость;

- образное мышление;

- оригинальность ассоциаций.

Методы развития

Развитие способностей у детей:

- Игра. Нужно играть с ребенком, чтобы он примерял на себе роли. В дальнейшем он сам начнет выбирать персонажей, роль которых ему хочется выполнять.

- Индивидуальность. Преподаватель помогает ребенку выбрать интересующий его кружок, записаться в спортивную секцию, если есть тяга. Родители должны одобрять его намерения, не препятствовать развитию индивидуальности.

- Рост.

Ребенок должен принимать участие в соревнованиях, конкурсах, выступлениях, связанных с любимым делом. Так малыш сможет ощутить первые ноты славы, вкус победы, горечь от поражений.

Ребенок должен принимать участие в соревнованиях, конкурсах, выступлениях, связанных с любимым делом. Так малыш сможет ощутить первые ноты славы, вкус победы, горечь от поражений. - Мастерство. Наступает после тренировок, познания сферы. Если ребенок не остановился перед неудачами, сложностями, он может добиться больших высот.

При выявлении интересующего направления необходимо регулярно практиковаться, стараться овладеть новыми знаниями, умениями, чтобы развитие было активным, приносило плоды.

Проблематика

Изучением проблематики развития способностей занимались многие психологи. Они пытались ответить на вопрос, почему одни люди развиваются быстро, достигают больших высот, а другие не могут найти себя в течение жизни. На фоне проводимых исследований было составлено несколько методик, позволяющих найти хобби, развить таланты.

Нельзя путать способности с задатками или талантами. Задатки — «спящий» потенциал, который может быть не раскрыт до конца жизни. Таланты будут прорываться наружу, независимо от того чем человек занимается. Способности помогают индивидууму развиваться в интересующей его сфере.

Таланты будут прорываться наружу, независимо от того чем человек занимается. Способности помогают индивидууму развиваться в интересующей его сфере.

Обучение и интеллект | Детская психология – van Bladel

Споры по поводу тестирования в школах

Успеваемость детей часто измеряется с помощью стандартизированных тестов. Тесты достижений используются для измерения того, что ребенок уже выучил. Тесты успеваемости часто используются в качестве меры эффективности обучения в школьной среде и как метод обеспечения ответственности школ, получающих налоговые поступления (например, государственных школ, чартерных школ и частных школ, получающих ваучеры), перед правительством за свою работу. В 2001 году президент Джордж Буш-младший подписал закон «Ни одного отстающего ребенка», обязывающий школы проводить тесты успеваемости учащихся и публиковать эти результаты, чтобы родители имели представление об успеваемости своих детей, а правительство располагало информацией о пробелах в успеваемости. между детьми из разных социальных слоев, рас и этнических групп. Школы, демонстрирующие значительные отставания в этих уровнях успеваемости, должны работать над сокращением этих отставаний. Педагоги критикуют политику за слишком большое внимание к тестированию как к единственному показателю уровня успеваемости.

между детьми из разных социальных слоев, рас и этнических групп. Школы, демонстрирующие значительные отставания в этих уровнях успеваемости, должны работать над сокращением этих отставаний. Педагоги критикуют политику за слишком большое внимание к тестированию как к единственному показателю уровня успеваемости.

Тесты на пригодность предназначены для измерения способности учащегося к обучению или определения наличия у человека потенциала в определенной программе. Они часто используются в начале курса обучения или как часть требований для поступления в колледж. Scholastic Aptitude Test (SAT) и Preliminary Scholastic Aptitude Test (PSAT), пожалуй, самые известные тесты на пригодность для учащихся 6-х классов и старше. Обучение навыкам сдачи тестов и подготовка к SAT стали частью обучения, которое некоторые учащиеся этих классов получают в рамках подготовки к поступлению в колледж. Другие тесты на пригодность включают MCAT (вступительный тест в медицинский колледж), LSAT (вступительный тест в юридическую школу) и GRE (экзамен для выпускников). Тесты интеллекта также являются формой теста способностей, предназначенного для измерения способности человека к обучению.

Тесты интеллекта также являются формой теста способностей, предназначенного для измерения способности человека к обучению.

Теории интеллекта

Тесты интеллекта и психологические определения интеллекта подвергались резкой критике с 1970-х годов за предвзятость в пользу англо-американских респондентов из среднего класса и за неадекватность инструментов для измерения неакадемических типов интеллекта или талантов. . Изменения интеллекта в зависимости от опыта и коэффициентов или баллов интеллекта не отражают эту способность меняться. То, что считается умным, также зависит от культуры, и большинство тестов интеллекта не принимают во внимание эти различия. Например, на западе ум ассоциируется с быстротой. Тот, кто быстрее всего отвечает на вопрос, считается самым умным. Но в некоторых культурах быть умным означает тщательно обдумать идею, прежде чем дать ответ. Хорошо продуманный, созерцательный ответ – лучший ответ.

Множественный интеллект

Гарднер (1983, 1998, 1999) предполагает, что существует не одна, а девять областей интеллекта. Первые три – это навыки, измеряемые тестами IQ:

Первые три – это навыки, измеряемые тестами IQ:

- Логико-математические: умение решать математические задачи; задачи на логику, числовые закономерности

- Языкознание : словарный запас, понимание прочитанного, функция языка

- Пространственный : визуальная точность, способность читать карты, понимать пространство и расстояние

Следующие шесть представляют навыки, которые не измеряются в стандартных тестах IQ, но являются талантами или способностями, которые также могут быть важны для успеха в различных областях: это:

- Музыкальные : способность понимать музыкальные закономерности слышать высоту тона, узнавать ритмы и мелодии

- Телесно-кинестетическая : координация движений, грация движений, ловкость, сила

- Натуралистический : знание растений, животных, полезных ископаемых, климата, погоды

- Межличностные : понимать эмоции, настроение, мотивацию других; способен эффективно общаться

- Внутриличностные : понимание себя, настроения, мотивации, темперамента, реалистическое знание сильных и слабых сторон

- Экзистенциальный : озабоченность и понимание более важных жизненных вопросов, смысла жизни или духовных вопросов

Гарднер утверждает, что это тоже формы интеллекта. Высокий IQ не всегда гарантирует успех в жизни или обязательно указывает на то, что человек обладает здравым смыслом, хорошими навыками межличностного общения или другими способностями, важными для успеха.

Высокий IQ не всегда гарантирует успех в жизни или обязательно указывает на то, что человек обладает здравым смыслом, хорошими навыками межличностного общения или другими способностями, важными для успеха.

Триархическая теория интеллекта

Другой альтернативный взгляд на интеллект представлен Штернбергом (1997; 1999). Штернберг предлагает три типа интеллекта. Штернберг поделился справочной информацией о своем взгляде на разведку на конференции, на которой я присутствовал несколько лет назад. Он описал свое разочарование в качестве члена комитета, которому было поручено отбирать аспирантов для программы по психологии. Он был обеспокоен тем, что слишком много внимания уделялось результатам тестов на способности, и считал, что существуют и другие, менее легко измеряемые качества, необходимые для успеха в аспирантуре и в мире труда. Результаты теста на способности указывают на первый тип интеллекта — академический.

- Академический (компонентный): включает способность решать задачи на логику, словесное понимание, словарный запас и пространственные способности.

Штернберг отметил, что студенты с высокими академическими способностями могут по-прежнему не иметь того, что требуется для успешного аспиранта или компетентного специалиста. Он отметил, что, чтобы хорошо учиться в аспирантуре, человек должен быть творческим. Второй тип интеллекта подчеркивает это качество.

- Креатив (экспериментальный): способность применять вновь обретенные навыки в новых ситуациях.

Потенциальный аспирант может быть сильным в учебе и иметь творческие идеи, но ему все еще не хватает социальных навыков, необходимых для эффективной работы с другими или для проявления здравого смысла в различных ситуациях. Этот здравый смысл является третьим типом интеллекта.

- Практический (контекстный): способность использовать здравый смысл и знать, что требуется в ситуации.

Этот тип интеллекта помогает человеку понять, когда нужно решить проблему. Практический интеллект может помочь человеку узнать, как действовать и что надеть на собеседование при приеме на работу, когда выходить из проблемных отношений, как ладить с другими на работе и когда вносить изменения, чтобы уменьшить стресс.

Давайте применим эти теории интеллекта к миру детей. В какой степени эти типы интеллекта культивируются дома и в школе?

Мир школы

Помните модель экологических систем, которую мы изучали на уроке 2? Эта модель помогает нам понять человека, исследуя контекст, в котором он живет, а также прямое и косвенное влияние на его жизнь. Школа становится очень важным компонентом жизни детей в среднем детстве, и один из способов понять детей — взглянуть на школьный мир. Выше мы обсудили образовательную политику, влияющую на учебную программу в школах. Теперь давайте сосредоточимся на школьном опыте с точки зрения ученика, отношений между учителем и родителями, а также на культурных посылах или скрытых учебных планах, преподаваемых в школах Соединенных Штатов.

Участие родителей в школе: Родители различаются по степени участия в жизни школы своих детей. Учителя часто жалуются, что им трудно заставить родителей участвовать в образовании их ребенка, и они изобретают различные методы, чтобы держать родителей в курсе повседневного и общего прогресса. Например, от родителей может потребоваться каждый вечер подписывать карту поведения, чтобы вернуться в школу, или им может быть предоставлена информация о школьных мероприятиях через веб-сайты и информационные бюллетени. Есть и другие факторы, которые необходимо учитывать при рассмотрении участия родителей. Чтобы изучить их, сначала спросите себя, всех ли родителей, которые приходят в школу с заботой о своем ребенке, принимают одинаково? Если нет, что может заставить учителя или директора с большей вероятностью учитывать опасения родителей? Что сделает это менее вероятным?

Например, от родителей может потребоваться каждый вечер подписывать карту поведения, чтобы вернуться в школу, или им может быть предоставлена информация о школьных мероприятиях через веб-сайты и информационные бюллетени. Есть и другие факторы, которые необходимо учитывать при рассмотрении участия родителей. Чтобы изучить их, сначала спросите себя, всех ли родителей, которые приходят в школу с заботой о своем ребенке, принимают одинаково? Если нет, что может заставить учителя или директора с большей вероятностью учитывать опасения родителей? Что сделает это менее вероятным?

Ларо и Хорват (2004) обнаружили, что учителя стремятся к определенному типу участия со стороны определенных типов родителей. В то время как учителя думали, что они открыты и нейтральны в своих ответах на участие родителей, в действительности учителя были наиболее восприимчивы к поддержке, похвале и согласию со стороны родителей, которые были наиболее схожи по расе и социальному классу с учителями. Родители, которые критиковали школу или ее политику, реже высказывались. Родители с более высоким уровнем дохода, профессиональным статусом и другими качествами, пользующимися популярностью в обществе, имеют семейный капитал. Это форма власти, которую можно использовать для улучшения образования ребенка. Родителям, не обладающим этими качествами, может быть труднее эффективно участвовать. Ларо и Хорват (2004) приводят три случая афроамериканских родителей, каждый из которых был обеспокоен дискриминацией в школах. Несмотря на доказательства существования такой дискриминации, белые учителя среднего класса их детей не хотели напрямую решать эту проблему. Обратите внимание на различия в подходах и результатах для этих трех семей:

Родители с более высоким уровнем дохода, профессиональным статусом и другими качествами, пользующимися популярностью в обществе, имеют семейный капитал. Это форма власти, которую можно использовать для улучшения образования ребенка. Родителям, не обладающим этими качествами, может быть труднее эффективно участвовать. Ларо и Хорват (2004) приводят три случая афроамериканских родителей, каждый из которых был обеспокоен дискриминацией в школах. Несмотря на доказательства существования такой дискриминации, белые учителя среднего класса их детей не хотели напрямую решать эту проблему. Обратите внимание на различия в подходах и результатах для этих трех семей:

Масоны: Этот рабочий класс, афроамериканская пара, министр и косметолог, высказали прямые жалобы на дискриминацию в школах. Считалось, что их заявления подрывают авторитет школы, и в результате их дочь осталась в более низком классе чтения. Однако ее оценку повысили, чтобы «избежать сцены», и родителям не сообщили об этом изменении оценки.

Семья Ирвингов: Эта пара афроамериканцев из среднего класса была обеспокоена дискриминацией в школе чернокожих учеников. Они боролись с этим, не прибегая к прямой конфронтации, активно участвуя в учебе дочери и часто посещая школу, чтобы не допустить дискриминации. Они также поговорили с другими афроамериканскими учителями и родителями о том, что их беспокоит.

Мисс Кальдрон: Этот бедный родитель-одиночка был обеспокоен дискриминацией в школе. Она была выздоравливающей наркоманкой, получающей пособие. Она не обсуждала свои опасения с другими родителями, потому что не знала других родителей, не следила за успеваемостью своего ребенка и не участвовала в жизни школы. Она чувствовала, что ее опасения не получат внимания. Она несколько раз запрашивала у учителя списки правописания, но не получала их. Учительница пожаловалась, что г-жа Кальдрон не подписывала формы, которые отправляли домой для ее подписи.

Работа в системе без прямой конфронтации, казалось, приносила Ирвингам лучшие результаты, хотя проблема дискриминации в школе не была полностью решена. Мисс Кэлдрон была наименее вовлечена и чувствовала себя бессильной в школьной обстановке. Отсутствие у нее семейного капитала, нехватка знаний и уверенности в себе удерживают ее от решения своих проблем с учителями. Как вы думаете, что было бы, если бы она обратилась напрямую к учителям и пожаловалась на дискриминацию? Скорее всего, она будет уволена как подрывающая авторитет школы, как и масоны, и может показаться, что ей не доверяют из-за ее бедности и наркомании. Авторы этого исследования предлагают, чтобы учителя внимательно изучали свои предубеждения против родителей. Школы, возможно, также должны изучить свою способность более открыто вести диалог с родителями о школьной политике. Что происходит, когда родители обеспокоены школьной политикой или считают, что проблемы учащихся возникают из-за недостатков образовательной системы? Как относятся к родителям, критикующим школу? И относятся ли к их детям справедливо, даже когда школу критикуют? Безусловно, любые усилия по повышению эффективности участия родителей должны решать эти проблемы.

Мисс Кэлдрон была наименее вовлечена и чувствовала себя бессильной в школьной обстановке. Отсутствие у нее семейного капитала, нехватка знаний и уверенности в себе удерживают ее от решения своих проблем с учителями. Как вы думаете, что было бы, если бы она обратилась напрямую к учителям и пожаловалась на дискриминацию? Скорее всего, она будет уволена как подрывающая авторитет школы, как и масоны, и может показаться, что ей не доверяют из-за ее бедности и наркомании. Авторы этого исследования предлагают, чтобы учителя внимательно изучали свои предубеждения против родителей. Школы, возможно, также должны изучить свою способность более открыто вести диалог с родителями о школьной политике. Что происходит, когда родители обеспокоены школьной политикой или считают, что проблемы учащихся возникают из-за недостатков образовательной системы? Как относятся к родителям, критикующим школу? И относятся ли к их детям справедливо, даже когда школу критикуют? Безусловно, любые усилия по повышению эффективности участия родителей должны решать эти проблемы.

Взгляд учащегося

Представьте, что вы на один день учитесь в 3-м классе государственной школы. Что будет включать в себя распорядок дня? В какой степени учреждение будет диктовать, чем заниматься в течение дня, и сколько времени вы потратите на эти занятия? Всегда будет «на задании»? Что бы вы сказали, если бы кто-то спросил вас, как прошел ваш день? Или «Что сегодня произошло в школе?» Скорее всего, вы были бы более склонны говорить о том, с кем вы сидели за обедом или кто привел щенка на урок, чем описывать, как складываются дроби.

Этнограф и профессор педагогики Питер Макларен (1999) описывает типичный день студента как наполненный ограничивающими и ненужными ритуалами, которые пагубно сказываются на желании учиться. Учащиеся перемещаются между разными штатами, согласовывая требования школьной системы и свои личные интересы. Большая часть дня (298 минут) проходит в студенческом штате . Это состояние, в котором учащийся сосредотачивается на задаче или пытается сосредоточиться на задаче, пассивен, уступчив и часто разочарован. Долгие паузы перед тем, как взять следующую книгу или найти материалы, иногда указывают на разочарование. состояние на углу улицы – это состояние, при котором ребенок игрив, энергичен, возбужден и выражает личные мнения, чувства и убеждения. Около 66 минут в день проходят в этом состоянии. Дети стараются максимизировать это, медленно идя на собрания или получая пропуск в холл, всегда стремясь поздороваться с другом или помахать рукой, если один из их одноклассников находится в другой комнате. Это состояние, в котором друзья разговаривают и играют. На самом деле, учителя иногда вознаграждают учеников возможностью свободно двигаться, говорить или быть собой. Но когда учащиеся инициируют состояние угла улицы самостоятельно, они рискуют потерять время на перемене, получить дополнительную домашнюю работу или быть осмеянными перед своими сверстниками. родной штат возникает, когда родители или братья и сестры посещают школу. Дети в этом штате могут пользоваться особыми привилегиями, такими как раннее возвращение домой или освобождение от определенных школьных правил в присутствии матери.

Долгие паузы перед тем, как взять следующую книгу или найти материалы, иногда указывают на разочарование. состояние на углу улицы – это состояние, при котором ребенок игрив, энергичен, возбужден и выражает личные мнения, чувства и убеждения. Около 66 минут в день проходят в этом состоянии. Дети стараются максимизировать это, медленно идя на собрания или получая пропуск в холл, всегда стремясь поздороваться с другом или помахать рукой, если один из их одноклассников находится в другой комнате. Это состояние, в котором друзья разговаривают и играют. На самом деле, учителя иногда вознаграждают учеников возможностью свободно двигаться, говорить или быть собой. Но когда учащиеся инициируют состояние угла улицы самостоятельно, они рискуют потерять время на перемене, получить дополнительную домашнюю работу или быть осмеянными перед своими сверстниками. родной штат возникает, когда родители или братья и сестры посещают школу. Дети в этом штате могут пользоваться особыми привилегиями, такими как раннее возвращение домой или освобождение от определенных школьных правил в присутствии матери. Или это может быть сложно, если родитель находится там, чтобы обсудить проблемы в школе с сотрудником. Состояние святости – это время, когда ребенок созерцателен, спокоен или молится, и это очень короткая часть дня.

Или это может быть сложно, если родитель находится там, чтобы обсудить проблемы в школе с сотрудником. Состояние святости – это время, когда ребенок созерцателен, спокоен или молится, и это очень короткая часть дня.

Поскольку студенты, похоже, проявляют столько энтузиазма и энергии в штатах на углу улицы, что произойдет, если можно будет объединить состояния студента и штата на углу улицы? Было бы возможно? Многие педагоги обеспокоены уровнем стресса, который дети испытывают в школе. Некоторый стресс можно отнести к проблемам в дружбе. И некоторые из них могут быть результатом акцента на тестировании и оценках, как это отражено в статье Newsweek под названием «Новый первый класс: детей слишком быстро подгоняют?» (Тир, 2006). В этой статье сообщается о беспокойстве директора, который беспокоится о том, что ученики начинают выгорать уже в 3 классе. В книге «Миф о домашней работе: почему нашим детям слишком много плохого» Кон (2006) утверждает, что ни исследования, ни опыт не подтверждают утверждения о том, что домашняя работа способствует обучению и формирует ответственность. Почему школы так часто задают домашнее задание? Взгляд на культурное влияние на образование может дать некоторые ответы.

Почему школы так часто задают домашнее задание? Взгляд на культурное влияние на образование может дать некоторые ответы.

Культурные влияния

Еще один способ изучить школьный мир — взглянуть на культурные ценности, понятия, модели поведения и роли, которые являются частью школьной жизни, но не частью официальной учебной программы. Они являются частью скрытой учебной программы , но, тем не менее, являются очень мощными сообщениями. Скрытая учебная программа включает в себя идеи патриотизма, гендерных ролей, ранжирования профессий и классов, конкуренции и других ценностей. Учителя, консультанты и другие учащиеся определяют и сообщают, что считается подходящим для девочек и мальчиков. Учебная программа по гендерным вопросам продолжается в средней школе, колледже и профессиональной школе. Студенты также изучают систему ранжирования профессий и социальных классов. Учащиеся в программах для одаренных или те, кто переходит на курсы подготовки к колледжу, могут считаться выше тех, кто занимается с репетиторами.

Грейси (2004) предполагает, что культурное обучение происходит рано. Детский сад — это «академический учебный лагерь», в котором учащиеся готовятся к своей будущей студенческой роли — к соблюдению навязанной взрослыми структуры и распорядка, предназначенного для воспитания послушных, послушных детей, не подвергающих сомнению бессмысленные задачи, которые станут их основной задачей. будущие жизни в качестве студентов. Обычный день наполнен структурой, ритуалами и рутиной, которые не допускают творчества или прямого практического контакта. «Поэтому детский сад можно рассматривать как подготовку детей не только к участию в бюрократической организации крупных современных школьных систем, но и к крупномасштабной профессиональной бюрократии современного общества». (Грейси, 2004, стр. 148)

Что вы думаете? Давайте рассмотрим расписание занятий в детском саду, взятое с веб-сайта, который можно найти, зайдя в Google и набрав «расписание детского сада». Вы можете найти больше из них самостоятельно. Большинство похожи на этот:

Большинство похожи на этот:

7:55 до 8:20 Математические ванны (манипулятивные) и уроки математики в небольших группах

8:20 до 8:35 Классное собрание/туалет и напитки

8:35 до 8:55 Математическая доска /calendar

8:55–9:10 Урок математики для всего класса

9:10–9:20 Ежедневный график новостей

9:20–9:50 Совместное чтение (книги/поэмы и песни)

9:50–10:15 Центры языковых искусств

10:15–10:30 Утренний перерыв

10:30–10:50 Урок алфавита/фоники и бумага

10:50–11:10 Мастер-класс по чтению (больше центров)

с 11:10 до 11:20 Схема с картинками и словами

11:20–11:40 Письменный семинар (журналы)

11:40–12:20 Обед и перерыв

12:20–12:50 Радужная лаборатория чтения (папка с файлами деятельность) или компьютерный класс или компьютеры в Интернете. Дети делятся на две группы и каждый день выполняют одно из этих действий, в это время в моей комнате находится учитель титула 1.

с 12:50 до 1:20 Тематическое занятие или занятие по искусству один день в неделю

с 1:20 до 1:35 послеобеденный перерыв (или еще один день в неделю, посвященный искусству)

с 13:35 до 2:10 время сна/отдыха

2:10–2:50 Специальные занятия (музыка, консультирование, физкультура или библиотека)

2:50–3:05 Покажите и расскажите и соберитесь домой

(Источник: Classroom_Schedules).

Как вы думаете, в какой степени учащиеся готовятся к своей будущей студенческой роли? Каковы плюсы и минусы такой подготовки? Посмотрите учебную программу для детского сада и первые несколько классов в вашем школьном округе. Упор на математику и чтение в дошкольных учреждениях и классах детского сада становится все более распространенным явлением в некоторых школьных округах. Однако не обошлось без споров. Некоторые предполагают, что акцент необходим для того, чтобы помочь учащимся освоить математику и навыки чтения, которые потребуются в школе и на работе. Это также поможет школьным округам улучшить свою подотчетность за счет результатов тестов. Другие утверждают, что обучение становится слишком структурированным, чтобы быть приятным или эффективным, и что студентов учат только концентрироваться на успеваемости и сдаче тестов. Учащиеся учатся невежливости учащихся или отсутствию искренней заботы о вежливости и уважении к другим в детском саду до 12-го класса с помощью менталитета «что на тесте», смоделированного учителями. Учащихся учат принимать рутинную, бессмысленную информацию, чтобы хорошо сдавать тесты. И они испытывают стресс, испытываемый учителями и школьными округами, которые сосредоточены на результатах тестов и учат, что их ценность определяется их результатами тестов. Искренний интерес, оценка процесса обучения и оценка других являются важными составляющими успеха на рабочем месте, которые не являются частью скрытой учебной программы в современных школах.

Учащихся учат принимать рутинную, бессмысленную информацию, чтобы хорошо сдавать тесты. И они испытывают стресс, испытываемый учителями и школьными округами, которые сосредоточены на результатах тестов и учат, что их ценность определяется их результатами тестов. Искренний интерес, оценка процесса обучения и оценка других являются важными составляющими успеха на рабочем месте, которые не являются частью скрытой учебной программы в современных школах.

Границы | Компетенция: определено, описано, объяснено

Введение

Наука стремится определять, описывать и объяснять важные природные явления. Каждая из этих целей науки предполагает все более глубокое понимание изучаемого явления. В этой статье мы обсуждаем, как эти цели реализуются или могут быть реализованы в экспертной науке.

Определение

Определения даны в попытке идентифицировать явления и отделить примеры от не-примеров. Экспертиза по общему согласию определяется как элитный, пиковый или исключительно высокий уровень производительности в конкретной задаче или в данной области. Тот, кто достигает этого статуса, называется эксперт или какой-либо родственный термин, например виртуоз, мастер, знаток, вундеркинд или гений . Эти термины предназначены для обозначения тех, чья производительность находится на вершине игры. Область знаний эксперта может быть практически любой: от мастерства, спорта и музыки до естественных наук или математики. Люди обычно сходятся во мнении о примерах опыта, таких как Йо-Йо Ма (музыкальное представление), Фред Астер и Джинджер Роджерс (бальные танцы), Оценщики антиквариата, Альберт Эйнштейн (физика), Тайгер Вудс (гольф), Бетт Дэвис (актерское мастерство), Нельсон Мандела (политика) или Хиллари Родэм Клинтон (международные отношения).

Тот, кто достигает этого статуса, называется эксперт или какой-либо родственный термин, например виртуоз, мастер, знаток, вундеркинд или гений . Эти термины предназначены для обозначения тех, чья производительность находится на вершине игры. Область знаний эксперта может быть практически любой: от мастерства, спорта и музыки до естественных наук или математики. Люди обычно сходятся во мнении о примерах опыта, таких как Йо-Йо Ма (музыкальное представление), Фред Астер и Джинджер Роджерс (бальные танцы), Оценщики антиквариата, Альберт Эйнштейн (физика), Тайгер Вудс (гольф), Бетт Дэвис (актерское мастерство), Нельсон Мандела (политика) или Хиллари Родэм Клинтон (международные отношения).

Почему разные термины? Каждый термин несет в себе слегка нюансированное значение. Заштрихованные значения различаются по акценту на опыте или конституциональных факторах как источнике высокого уровня производительности. Термин, выбранный для характеристики превосходной производительности, несет в себе подразумеваемую причину. Подобно эксперту, , виртуозу или мастеру , это результат упорного труда и длительных тренировок. Если задействован талант, то это талант к каторжному труду. Напротив, вундеркинд , вроде гений , результат одаренности, которая проявляется в раннем возрасте без пользы для обучения.

Подобно эксперту, , виртуозу или мастеру , это результат упорного труда и длительных тренировок. Если задействован талант, то это талант к каторжному труду. Напротив, вундеркинд , вроде гений , результат одаренности, которая проявляется в раннем возрасте без пользы для обучения.

Неспециалисту может понравиться верить, что гений просто рождается таким. Элитное исполнение просто естественно для гения; вам не нужно вкладывать все это время и усилия в обучение, потому что, если у вас нет того, что нужно, вы никогда не добьетесь этого. Более того, вам не нужно объяснять, почему у вас никогда не было значительных прозрений, потому что вы просто не унаследовали нужные способности или гены. Но факты, похоже, таковы, что, хотя люди различаются в чем-то, называемом способностями или талантом, в спорте, медицине или любой области человеческой деятельности талант является необходимой отправной точкой, платформой, с которой можно начинать. Чтобы стать элитным исполнителем, нужно извлечь выгоду из своих способностей. Обучение — это неотъемлемое условие .

Обучение — это неотъемлемое условие .

Рассмотрим конкретный случай. Пабло Пикассо, испанский художник и скульптор, был одним из величайших и самых влиятельных художников 20-го века. Родившись в семье, которая культивировала искусство, он уже в раннем возрасте продемонстрировал незаурядные художественные способности, поощряемые родителями. Для Пикассо были созданы все условия: краски, кисти, холсты и родители, способные распознать хорошую художественную работу. Вначале рисуя в натуралистической манере, его стиль изменился позже в жизни, когда он экспериментировал с различными теориями, техниками и идеями, например, создав (вместе с Браком) уникальный стиль, который стал известен как кубизм. Нет сомнений, что Пикассо был ребенком вундеркинд . У него была способность создавать значимые объекты, которые мир искусства и коллекционеры рано признали за их ценность. Кажется, он был наделен чистой гениальностью в рисовании и скульптуре. Но реже признается, что он получил классическое образование в искусстве и что он неустанно работал над своим ремеслом, посвящая долгие часы днем и ночью. И со временем качество его работы улучшилось, по мнению его сверстников, и распространилось на ранее неисследованные области и техники. Позже в жизни он мог быстро создавать новые картины, некоторые из которых состояли из немногим более трех-четырех росчерков пера и более или менее по желанию, каждый из которых был виртуозное исполнение . Но это выступление было основано на уровне мастерства, достигнутого благодаря упорному труду немногими другими смертными. Пикассо — это всего лишь один пример опыта, и поэтому он не может подтвердить общее правило. Тем не менее, его достижения явно основаны на сочетании способностей и усилий, что характерно и для других экспертов.

И со временем качество его работы улучшилось, по мнению его сверстников, и распространилось на ранее неисследованные области и техники. Позже в жизни он мог быстро создавать новые картины, некоторые из которых состояли из немногим более трех-четырех росчерков пера и более или менее по желанию, каждый из которых был виртуозное исполнение . Но это выступление было основано на уровне мастерства, достигнутого благодаря упорному труду немногими другими смертными. Пикассо — это всего лишь один пример опыта, и поэтому он не может подтвердить общее правило. Тем не менее, его достижения явно основаны на сочетании способностей и усилий, что характерно и для других экспертов.

Описание

Мы все узнаем эксперта, когда видим его. Обычно люди быстро видят разницу между опытом и нормальной или обычной работой в любой области. Экспертиза сама по себе является описательным термином. Описать — значит добавить детали в конкретном случае к более общему определению. Описание опыта требует инвентаризации того, что эксперт знает, умеет делать, хочет или намеревается сделать, и что он или она делает или достигает. С психологической точки зрения знания и навыки являются ментальными или когнитивными понятиями. Они не материальные сущности, известные по своему физическому строению, а, скорее, состояния ума. Сам по себе этот факт не делает их ненаучными. Скорее, это вполне здравые научные концепции, известные по своей функции, по поведенческому потенциалу, который они обеспечивают. Разум, знание, умение и другие когнитивные концепции аналогичны гравитации в физике или эволюции в биологии, понимаемые с точки зрения их эффектов или функций, а не их материальной структуры.

С психологической точки зрения знания и навыки являются ментальными или когнитивными понятиями. Они не материальные сущности, известные по своему физическому строению, а, скорее, состояния ума. Сам по себе этот факт не делает их ненаучными. Скорее, это вполне здравые научные концепции, известные по своей функции, по поведенческому потенциалу, который они обеспечивают. Разум, знание, умение и другие когнитивные концепции аналогичны гравитации в физике или эволюции в биологии, понимаемые с точки зрения их эффектов или функций, а не их материальной структуры.

Очевидно, что опыт — это нечто большее, чем просто приобретение нужных знаний и навыков. Опыт в некоторой степени основан на ресурсах, которыми обладает человек, его или ее природном таланте или биологических способностях. Мы уделяем особое внимание практике и опыту прежде всего потому, что их вклад в профессиональную деятельность слишком часто игнорируется или сводится к минимуму неспециалистами (Ericsson et al., 1993). Но ясно, что унаследованная сила, особенности тела, ловкость и тому подобное, которые являются неотъемлемой частью снаряжения, с которым мы приступаем к любой задаче, играют свою роль, позволяя некоторым людям быть лучше подготовленными, чем другие. Эти естественные факторы обеспечивают основу для компетентности в любой задаче. Данные способности и потенциал бесполезны, если они не используются или не активизируются опытом и практикой, и, наоборот, практика может быть бесполезной, если у человека нет начальных способностей. И способности, и опыт должны быть частью полного описания компетентности.

Эти естественные факторы обеспечивают основу для компетентности в любой задаче. Данные способности и потенциал бесполезны, если они не используются или не активизируются опытом и практикой, и, наоборот, практика может быть бесполезной, если у человека нет начальных способностей. И способности, и опыт должны быть частью полного описания компетентности.

Таким образом, описание опыта означает определение имеющихся ресурсов, каталогизацию знаний и определение навыков человека, способного действовать в какой-либо области на самом высоком уровне, достигнутом немногими другими (возможно, лишь очень небольшими процент от общей численности населения).

Объяснение

Как эксперты становятся экспертами? Какое объяснение? Есть ли что-то более глубокое, чем описание, которое нам нужно знать об опыте? Возможно, в основе всего лежит мозг или гены.

Термины «разум» и «мозг» часто объединяют и используют взаимозаменяемо (Bourne and Healy, 2014). Заманчиво приравнять разум и мозг, и это довольно часто делается среди психологов и других ученых, не говоря уже о неспециалистах. Сканирование мозга часто используется для изучения того, «как работает разум». Общее предположение, лежащее в основе процедур сканирования мозга, заключается в том, что мозг обеспечивает механизм для психических функций. Таким образом, вы часто сталкиваетесь с такими фразами, как «Как тренировать мозг», «Мозг учится (этому, тому или другому)», «Обучение — это перепрограммирование мозга» или «Мозг — это машина разума». Подразумевается, что мозг делает мышление и поведение такими, какие они есть. Психологические аспекты поведения обусловлены материальной биологической сущностью, называемой мозгом. Таким образом, окончательное объяснение того, почему и как мы ведем себя так или иначе, можно найти в материальной вещи, называемой мозгом. В теориях этого типа мозг является 9-м0175 deus ex machine , которая устраняет трудности, которые могут возникнуть у нас в понимании того, почему люди ведут себя так, а не иначе.

Сканирование мозга часто используется для изучения того, «как работает разум». Общее предположение, лежащее в основе процедур сканирования мозга, заключается в том, что мозг обеспечивает механизм для психических функций. Таким образом, вы часто сталкиваетесь с такими фразами, как «Как тренировать мозг», «Мозг учится (этому, тому или другому)», «Обучение — это перепрограммирование мозга» или «Мозг — это машина разума». Подразумевается, что мозг делает мышление и поведение такими, какие они есть. Психологические аспекты поведения обусловлены материальной биологической сущностью, называемой мозгом. Таким образом, окончательное объяснение того, почему и как мы ведем себя так или иначе, можно найти в материальной вещи, называемой мозгом. В теориях этого типа мозг является 9-м0175 deus ex machine , которая устраняет трудности, которые могут возникнуть у нас в понимании того, почему люди ведут себя так, а не иначе.

Но дело обстоит иначе. Обучение, опыт и практика напрямую изменяют разум (т. е. мышление и поведение), но лишь косвенно — мозг. Тренируется человек или разум, определяемый совокупностью всех текущих знаний и умений, а не мозг. Учится человек, а не мозг. Это не означает, что мозг и то, что в нем происходит, не имеют значения, несущественны или не важны для приобретения навыков или знаний. Наоборот, то, что происходит в мозгу, когда мы учимся и ведем себя, важно для понимания разума. Когда происходит мышление, происходят и мозговые процессы. Ум и мозговые процессы привязаны ко времени, и можно реально измерить изменения мозга во время мысли. Тем не менее, нет веских оснований полагать, что один из этих процессов, скажем, активность мозга, является более фундаментальным или обусловливает другой, мышление или поведение, тем, чем они являются. На самом деле другое причинно-следственное направление — что мысль делает мозговую активность такой, какая она есть — столь же правдоподобно. Рассмотрите возможность того, что ни одно из них не вызывает другого прямым образом, но оба происходят параллельно, одновременно и во все времена взаимосвязанным образом.

е. мышление и поведение), но лишь косвенно — мозг. Тренируется человек или разум, определяемый совокупностью всех текущих знаний и умений, а не мозг. Учится человек, а не мозг. Это не означает, что мозг и то, что в нем происходит, не имеют значения, несущественны или не важны для приобретения навыков или знаний. Наоборот, то, что происходит в мозгу, когда мы учимся и ведем себя, важно для понимания разума. Когда происходит мышление, происходят и мозговые процессы. Ум и мозговые процессы привязаны ко времени, и можно реально измерить изменения мозга во время мысли. Тем не менее, нет веских оснований полагать, что один из этих процессов, скажем, активность мозга, является более фундаментальным или обусловливает другой, мышление или поведение, тем, чем они являются. На самом деле другое причинно-следственное направление — что мысль делает мозговую активность такой, какая она есть — столь же правдоподобно. Рассмотрите возможность того, что ни одно из них не вызывает другого прямым образом, но оба происходят параллельно, одновременно и во все времена взаимосвязанным образом. Мы считаем, что эта позиция соответствует давно принятому первому принципу единства наук. То, что мы наблюдаем как истинное в одной области науки, не должно противоречить тому, что мы наблюдаем в то же время в другой области науки. То, что мы наблюдаем психологически, должно соответствовать тому, что мы наблюдаем биологически (или химически, физически и т. д.). Таким образом, разум (психологический) и мозг (биологический) уникальны, но различны, и оба будут по-разному отражать выражение компетентности в поведении.

Мы считаем, что эта позиция соответствует давно принятому первому принципу единства наук. То, что мы наблюдаем как истинное в одной области науки, не должно противоречить тому, что мы наблюдаем в то же время в другой области науки. То, что мы наблюдаем психологически, должно соответствовать тому, что мы наблюдаем биологически (или химически, физически и т. д.). Таким образом, разум (психологический) и мозг (биологический) уникальны, но различны, и оба будут по-разному отражать выражение компетентности в поведении.

Так чем же объясняется экспертиза? Подумайте, можете ли вы объяснить то, что не можете сначала описать? По логике, мы должны быть в состоянии описать опыт, прежде чем пытаться его объяснить. Вот почему мы попытались эксплицировать описание, прежде чем пытаться разобраться с объяснением. Чем конкретнее и детальнее описание явления, тем лучше мы его понимаем. Итак, учитывая правильное описание опыта, что мы упускаем? Редукционизм утверждает, что объяснения выходят за рамки простого описания, чтобы найти более фундаментальные причины целевого поведения. Причины лежат в более фундаментальных науках. Для психологических явлений непосредственными причинами, скорее всего, являются биологические. Вот почему мозг часто называют контролером, монитором или генератором поведения.

Причины лежат в более фундаментальных науках. Для психологических явлений непосредственными причинами, скорее всего, являются биологические. Вот почему мозг часто называют контролером, монитором или генератором поведения.

Объясняет ли активность мозга поведение? Лежит ли объяснение компетентности в схемах мозга или в генах? Корреляции между активностью мозга и поведением существуют. Но сказать, что мой мозг заставил меня сделать это, все равно что сказать: «Меня заставил сделать это дьявол». Это приписывание причины там, где нет причинно-следственной связи. Имеющиеся научные данные строго корреляционны. Никто еще не продемонстрировал, что независимое создание мозгового процесса приведет к определенному поведению, причиной которого он считается. Таким образом, утверждение, что мозг вызывает поведение, является вопросом веры или убеждений. Вере нет места в науке. Помните, что корреляция не подразумевает причинно-следственной связи. Корреляция также не подразумевает объяснения. Нет никакой веской причины, кроме веры, полагать, что объяснение поведения лежит в биологических событиях. Утверждение, что психологические процессы или поведение делают биологические события тем, чем они являются, столь же правдоподобно и правдоподобно.

Утверждение, что психологические процессы или поведение делают биологические события тем, чем они являются, столь же правдоподобно и правдоподобно.

Итак, на наш взгляд, научное объяснение (или «глубокое понимание») экспертизы, основанное на других науках, еще предстоит реализовать. Мы полагаем, что если удастся получить исчерпывающие и полные описания конкретных случаев экспертизы, тогда, возможно, нечего будет объяснять, по крайней мере, в этих случаях. Эта возможность предполагает, что, среди прочего, подразумеваемое различие между тремя целями науки (определение, описание, объяснение) является иллюзией. Правильное и полное описание может заменить необходимость объяснения.

Но если искать объяснение, то, на наш взгляд, оно будет найдено в области психологии, а не в какой-либо физической или биологической науке. Согласно этому психологическому объяснению, компетентность является результатом практики и опыта, основанного на таланте или врожденных способностях. Лаборатория психологии выявила эмпирически обоснованные принципы обучения, которые еще больше проясняют объяснение опыта. Эти принципы позволяют учащимся максимизировать приобретение, сохранение и передачу знаний и навыков, как обобщается в Healy and Bourne (2012).

Эти принципы позволяют учащимся максимизировать приобретение, сохранение и передачу знаний и навыков, как обобщается в Healy and Bourne (2012).

Вклад авторов

Лайл Э. Борн-младший написал первоначальный и окончательный варианты рукописи. Джеймс А. Коул и Элис Ф. Хили отредактировали первоначальный черновик рукописи и предложили его исправления.

Благодарности

Мы признательны членам Центра исследований в области обучения Университета Колорадо за их полезные предложения по поводу этого исследования. Исследование, представленное здесь, было поддержано в первую очередь грантом W9 армейского исследовательского бюро.11НФ-05-1-0153.

Ссылки

Борн, Л. Э. мл., и Хили, А. Ф. (2014). Тренируйте свой разум для максимальной производительности: научно обоснованный подход к достижению ваших целей . Вашингтон, округ Колумбия: Американская психологическая ассоциация.

Ericsson, K.A., Krampe, R.T., and Tesch-Römer, C. (1993). Роль преднамеренной практики в приобретении экспертной производительности.

Если у человека есть задатки к работе с деревом, но он не обучается различным методам обработке, работе с ручными инструментами, он никогда не станет столяром.

Если у человека есть задатки к работе с деревом, но он не обучается различным методам обработке, работе с ручными инструментами, он никогда не станет столяром. При таком раскладе человек может стать мастером в интересной ему сфере, но его манипуляции будут стандартными.

При таком раскладе человек может стать мастером в интересной ему сфере, но его манипуляции будут стандартными. Ребенок должен принимать участие в соревнованиях, конкурсах, выступлениях, связанных с любимым делом. Так малыш сможет ощутить первые ноты славы, вкус победы, горечь от поражений.

Ребенок должен принимать участие в соревнованиях, конкурсах, выступлениях, связанных с любимым делом. Так малыш сможет ощутить первые ноты славы, вкус победы, горечь от поражений.