СВОБОДА ВОЛИ • Большая российская энциклопедия

Авторы: А. А. Столяров (В греческой философии), А. В. Апполонов (Эпоха Реформации), Ю. Н. Попов (Эпоха Просвещения), Б. М. Величковский (В современной науке)

СВОБО́ДА ВО́ЛИ, понятие европ. моральной философии, означающее способность индивида к нравств. самоопределению. Сам термин «С. в.» можно рассматривать как историко-филос. метафору, в которой акцентируется смысл понятия свободы, а воля может быть заменена «решением», «выбором» и т. п. эквивалентами. Центр. проблема С. в. – вопрос об автономии воли и её пределах как условии моральности и способности к порождению внеприродной причинности, т. е. о том, как соотносится природный или божественный детерминизм с интеллектуально-нравственной свободой и ответственностью субъекта.

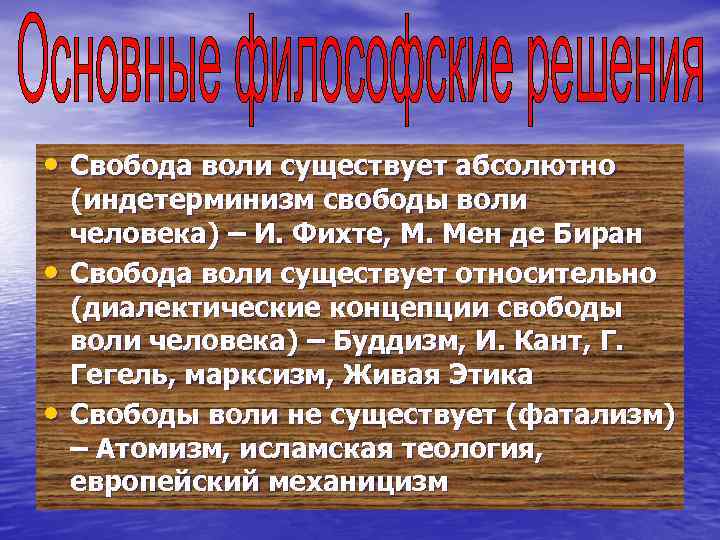

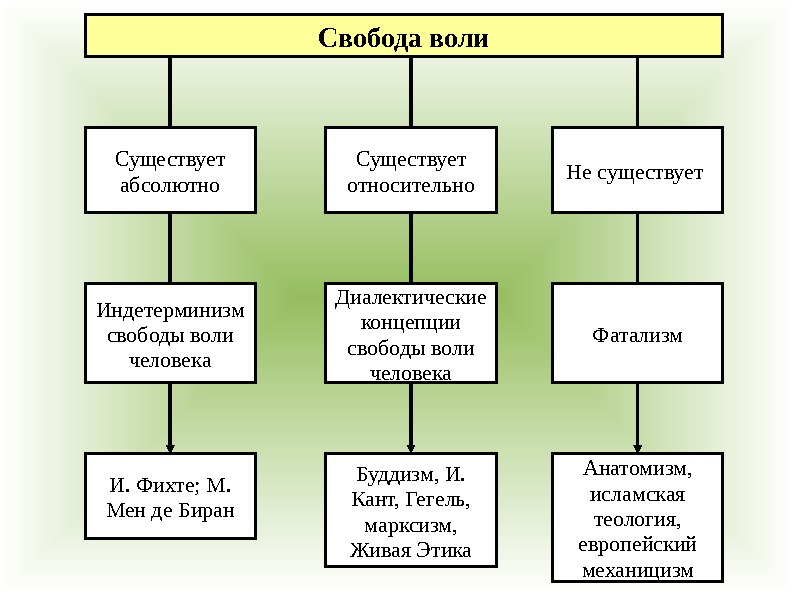

В истории философии можно выделить 2 осн. способа выведения понятия о С. в. В первом (Аристотель, Фома Аквинский, новоевропейский рационализм) С. в. выводится из самого понятия воли как присущей разуму способности к самоопределению и порождению особой причинности. Второй способ (прослеживается от Платона через Августина и б. ч. представителей схоластики вплоть до волюнтаризма 19–20 вв.) – постулирование С. в. как независимой от к.-л. внешней (природной или божественной) причинности и как предшествующей разуму способности к самоопределению.

в. В первом (Аристотель, Фома Аквинский, новоевропейский рационализм) С. в. выводится из самого понятия воли как присущей разуму способности к самоопределению и порождению особой причинности. Второй способ (прослеживается от Платона через Августина и б. ч. представителей схоластики вплоть до волюнтаризма 19–20 вв.) – постулирование С. в. как независимой от к.-л. внешней (природной или божественной) причинности и как предшествующей разуму способности к самоопределению.

В греческой философии

В греч. философии моральность выступала как одна из характеристик «включённости» индивида в течение космич. событий: космич. воздаяние, выступавшее в облике рока или судьбы в качестве выражения безличной справедливости, не предполагало С. в. как непременного условия ответственности. У Сократа и Платона вменение связывается уже с произвольностью решения и действия, а свобода понимается как способность к добру. Человек у Платона ответствен потому, что обладает знанием нравственно-должного; при этом каждая душа сама выбирает свой жребий и отвечает за него, «бог невиновен». У Аристотеля «волевое» понимается как самоопределение разума, являющегося источником специфич. причинности, отличной от др. видов – природы, необходимости, случая, привычки; добровольное – это «то, что от нас зависит». В развитой стоицизмом детерминистич. картине мира единственное, что «от нас зависит», – наше «согласие» принять или отвергнуть то или иное «представление»; наша добродетель, понятая как «разумность», означает принятие своей судьбы как проявления благого промысла.

Человек у Платона ответствен потому, что обладает знанием нравственно-должного; при этом каждая душа сама выбирает свой жребий и отвечает за него, «бог невиновен». У Аристотеля «волевое» понимается как самоопределение разума, являющегося источником специфич. причинности, отличной от др. видов – природы, необходимости, случая, привычки; добровольное – это «то, что от нас зависит». В развитой стоицизмом детерминистич. картине мира единственное, что «от нас зависит», – наше «согласие» принять или отвергнуть то или иное «представление»; наша добродетель, понятая как «разумность», означает принятие своей судьбы как проявления благого промысла.

В средние века

В средние века вопрос о С. в., точнее о «свободном решении» (liberum arbitrium), рассматривался в контексте богословских проблем предопределения (основанного на суверенной воле Бога определения человека к спасению или осуждению) и божественной благодати, необходимой для совершения человеком нравственно благих и спасительных действий. Предложенное Августином в ходе полемики с Пелагием (см. Пелагианство) учение о свободном решении доминировало (с определёнными модификациями) на протяжении всего Средневековья. При этом «»свободным» решение называется постольку, поскольку относится к воле, ведь воля свободна и её нельзя принудить… «Решение» же относится к разуму, ведь разум распознаёт то, чего затем желает воля. Воля – госпожа, а разум – слуга, показывающий ей верный путь» (Пётр Пиктавийский. Sent., II, 22). Свободное решение – это не возможность выбирать между благом и злом, но способность «сохранять праведность ради праведности» (Гонорий Августодунский). Согласно Августину, после грехопадения человеческая природа настолько повреждена грехом, что «без благодати люди не могут делать добро, будь то в мышлении, в волении и любви, или в действии» (De corr. et gratia, 2).

Предложенное Августином в ходе полемики с Пелагием (см. Пелагианство) учение о свободном решении доминировало (с определёнными модификациями) на протяжении всего Средневековья. При этом «»свободным» решение называется постольку, поскольку относится к воле, ведь воля свободна и её нельзя принудить… «Решение» же относится к разуму, ведь разум распознаёт то, чего затем желает воля. Воля – госпожа, а разум – слуга, показывающий ей верный путь» (Пётр Пиктавийский. Sent., II, 22). Свободное решение – это не возможность выбирать между благом и злом, но способность «сохранять праведность ради праведности» (Гонорий Августодунский). Согласно Августину, после грехопадения человеческая природа настолько повреждена грехом, что «без благодати люди не могут делать добро, будь то в мышлении, в волении и любви, или в действии» (De corr. et gratia, 2). С. в. оказывалась т. о. в зависимости от благодати – дара, посылаемого Богом человеку вне зависимости от его заслуг и его желания. Свобода в этой ситуации парадоксальным образом оказывалась не свободой от греха, а свободой грешить: получив благодать, человек может сохранять её в течение всей земной жизни, но может и утратить, если по собств. воле совершит смертный грех.

С. в. оказывалась т. о. в зависимости от благодати – дара, посылаемого Богом человеку вне зависимости от его заслуг и его желания. Свобода в этой ситуации парадоксальным образом оказывалась не свободой от греха, а свободой грешить: получив благодать, человек может сохранять её в течение всей земной жизни, но может и утратить, если по собств. воле совершит смертный грех.

Эпоха Реформации

В эпоху Реформации произошёл спор о соотношении С. в. и благодати между Эразмом Роттердамским и М. Лютером. Эразм выступил в защиту реальной С. в., предполагая возможность «сотрудничества» между человеком и Богом в вопросе спасения при наличии у человека свободного согласия на это. Напротив, Лютер, доведя провиденциалистскую позицию Августина до логич. завершения, объявил С. в. «иллюзией человеческой гордыни»: воля человека вообще не может быть свободной, она находится в безусловном рабстве (servum arbitrium) либо у Бога, либо у дьявола, и всё происходящее в мире предопределено Богом. В полемике с этой протестантской концепцией предопределения Л. Молина и Ф. Суарес акцентировали значение С. в. человека в принятии или отвержении благодати. Молина выдвинул понятие «безразличной свободы» (libertas indifferentiae), согласно которому даже при наличии всех предпосылок к совершению действия человек может совершить или не совершить его, а также сделать нечто противоположное.

В полемике с этой протестантской концепцией предопределения Л. Молина и Ф. Суарес акцентировали значение С. в. человека в принятии или отвержении благодати. Молина выдвинул понятие «безразличной свободы» (libertas indifferentiae), согласно которому даже при наличии всех предпосылок к совершению действия человек может совершить или не совершить его, а также сделать нечто противоположное.

Эпоха Просвещения

Р. Декарт считал, что С. в. постигается без доказательств, одним нашим «внутренним опытом», это присущая нам врождённая способность соглашаться или не соглашаться с чем-либо. Абсолютный характер С. в. означает не только её независимость от чувственных побуждений (инстинктов, страстей и т. п.), но и свободу поступать даже вопреки очевидным понятиям о благе и нравств. требованиям. Т. Гоббс, напротив, считал представление о С. в. иллюзией, поскольку человек не знает силы, определяющей его действия. Согласно Г. В. Лейбницу, воля ведёт нас «к выбору того, что представляется наилучшим», однако это «сознание превосходства благ склоняет, а не принуждает», решение воли всегда остаётся «случайным» и потому свободным. В этике И. Канта С. в. постулируется как «свойство быть самой себе законом». В качестве непременного условия нравственности С. в. относится к сфере практич. разума, автономного по отношению к разуму теоретическому. Она не может быть выведена из данных чувственно воспринимаемого мира, с его причинно-следственными закономерностями. Подходы Лейбница и Канта во многом задали контекст рассмотрения проблемы С. в. в различных версиях послекантовского идеализма (воля как «источник свободного движения одинаково к добру и к злу» у Ф. В. Шеллинга, свобода как изначальная характеристика воли у Г.

в. иллюзией, поскольку человек не знает силы, определяющей его действия. Согласно Г. В. Лейбницу, воля ведёт нас «к выбору того, что представляется наилучшим», однако это «сознание превосходства благ склоняет, а не принуждает», решение воли всегда остаётся «случайным» и потому свободным. В этике И. Канта С. в. постулируется как «свойство быть самой себе законом». В качестве непременного условия нравственности С. в. относится к сфере практич. разума, автономного по отношению к разуму теоретическому. Она не может быть выведена из данных чувственно воспринимаемого мира, с его причинно-следственными закономерностями. Подходы Лейбница и Канта во многом задали контекст рассмотрения проблемы С. в. в различных версиях послекантовского идеализма (воля как «источник свободного движения одинаково к добру и к злу» у Ф. В. Шеллинга, свобода как изначальная характеристика воли у Г. В. Ф. Гегеля, свобода выбора как акт конституирования личности человека у С. Кьеркегора и т. д.) вплоть до феноменологии и экзистенциализма 20 в.

В. Ф. Гегеля, свобода выбора как акт конституирования личности человека у С. Кьеркегора и т. д.) вплоть до феноменологии и экзистенциализма 20 в.

В современной науке

В совр. психологии и когнитивной науке на первый план выдвигается проблема обоснования произвольности поведения, возможности рационального выбора, а также контроля наших действий со стороны сознания, бессознательных мотивов и нейрофизиологич. механизмов, в т. ч. места последних в процессах принятия решений. Предсказание характера действия на основе данных объективных измерений активности мозга часто оказывается возможным до того, как человек сознательно отдаёт себе отчёт об инициации, казалось бы, произвольного действия. Объяснение этих эксперим. фактов в рамках детерминистских, статистико-вероятностных и либертарианских (постулирующих абсолютную свободу индивидуального выбора) представлений составляет суть актуальных междисциплинарных дискуссий о природе личной ответственности человека за совершаемые им действия и поступки.

Выбора нет? Существует ли свобода воли

15 мартаЖизнь

Если вы уверены, что сами определяете свою судьбу, у нас плохие новости: всё не так просто.

Поделиться

0Свобода воли — это возможность влиять на события, делать выбор, действовать независимо от ограничений. Представление о свободе воли лежит в основе морали, права и религии, так как считается, что мы принимаем все решения осознанно.

Но действительно ли у нас есть выбор? Ответ на этот вопрос не так однозначен.

Как менялось отношение к свободе воли с течением времени

Вопрос о том, свободны ли люди в своих поступках, — один из главных в размышлениях о человеческом существовании, так как от ответа на него во многом зависит понимание смысла жизни. Если свободы воли нет, значит, всё предопределено. Если она есть, значит, мы сами принимаем решения, как нам жить.

На протяжении всей человеческой истории философы и учёные ломали над этим вопросом голову.

Так, Платон считал, что у человека, живущего в гармонии с собой, разум не подвержен страстям, поэтому он делает только то, что считает правильным. Аристотель писал, что во власти человека поступать тем или иным образом, и в большинстве случаев наши действия добровольны. Другие античные философы (Хрисипп, Эпикур) утверждали, что принятие решений зависит как от внешних обстоятельств, так и от самого человека.

Аристотель писал, что во власти человека поступать тем или иным образом, и в большинстве случаев наши действия добровольны. Другие античные философы (Хрисипп, Эпикур) утверждали, что принятие решений зависит как от внешних обстоятельств, так и от самого человека.

Христианский мыслитель IV–V веков Августин считал, что зло — результат злоупотребления божьим даром свободы выбора, связывая это с грехопадением Адама и Евы. Другой теолог, Фома Аквинский (XIII век), был убеждён, что свобода человека заключается в выборе путей к достижению блага.

Мыслители раннего нового времени (XVII век), такие как Декарт, Спиноза и Лейбниц, подчёркивали, что без веры в свободу воли люди рискуют скатиться к безнравственности, однако эту свободу трудно вписать в научную картину мира.

Дело в том, что классическая ньютоновская физика исходит из соображения, что любая физическая система движется по полностью предсказуемому пути. Поэтому свободе воли в ней нет места.

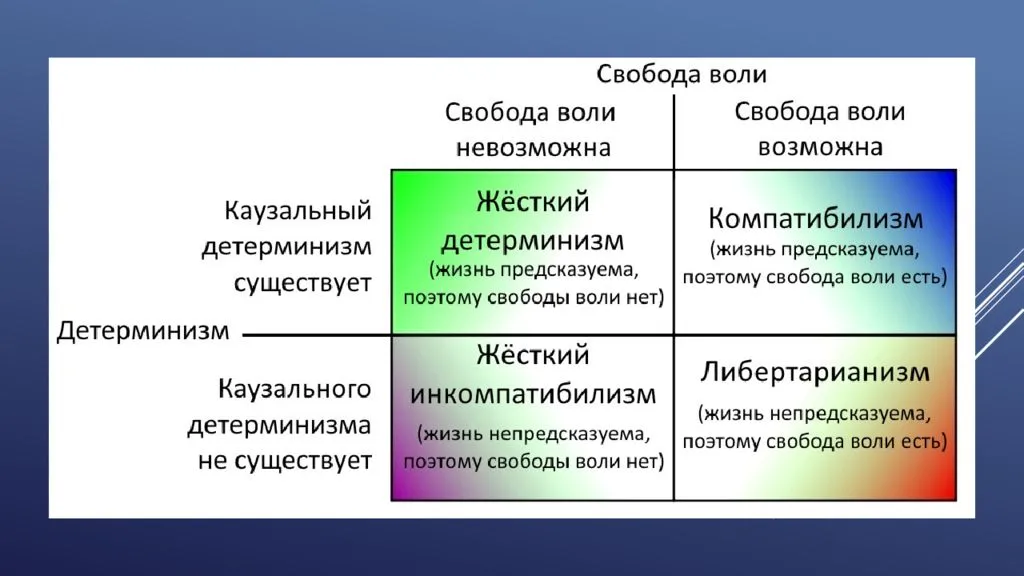

Это убеждение известно как детерминизм. Его можно понимать так, что наше существование — это опосредованный результат Большого взрыва, возникновения Земли и жизни на ней, эволюции.

Его можно понимать так, что наше существование — это опосредованный результат Большого взрыва, возникновения Земли и жизни на ней, эволюции.

Более простой взгляд на детерминизм — это убеждение, что родители и условия жизни сделали нас такими, какие мы есть. Современная наука опирается не только на механический детерминизм, но и на теории о неопределённости Вселенной, например квантовую механику.

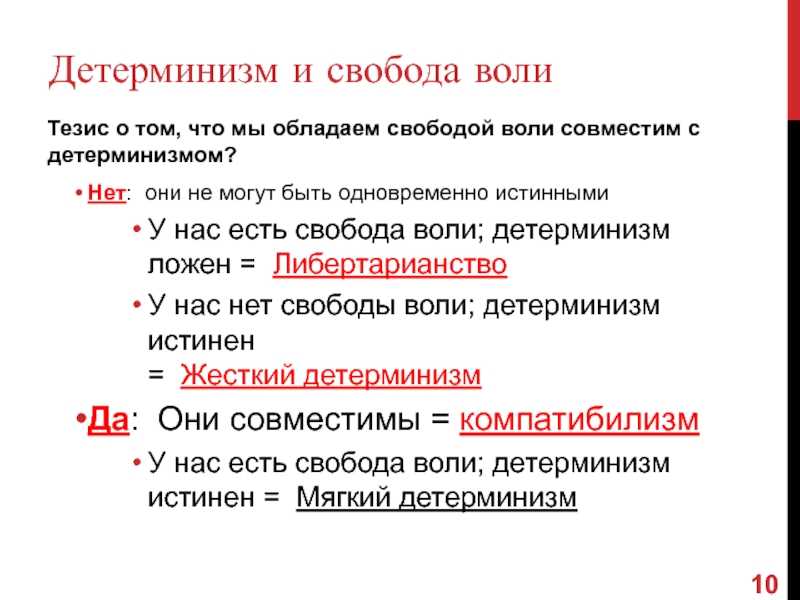

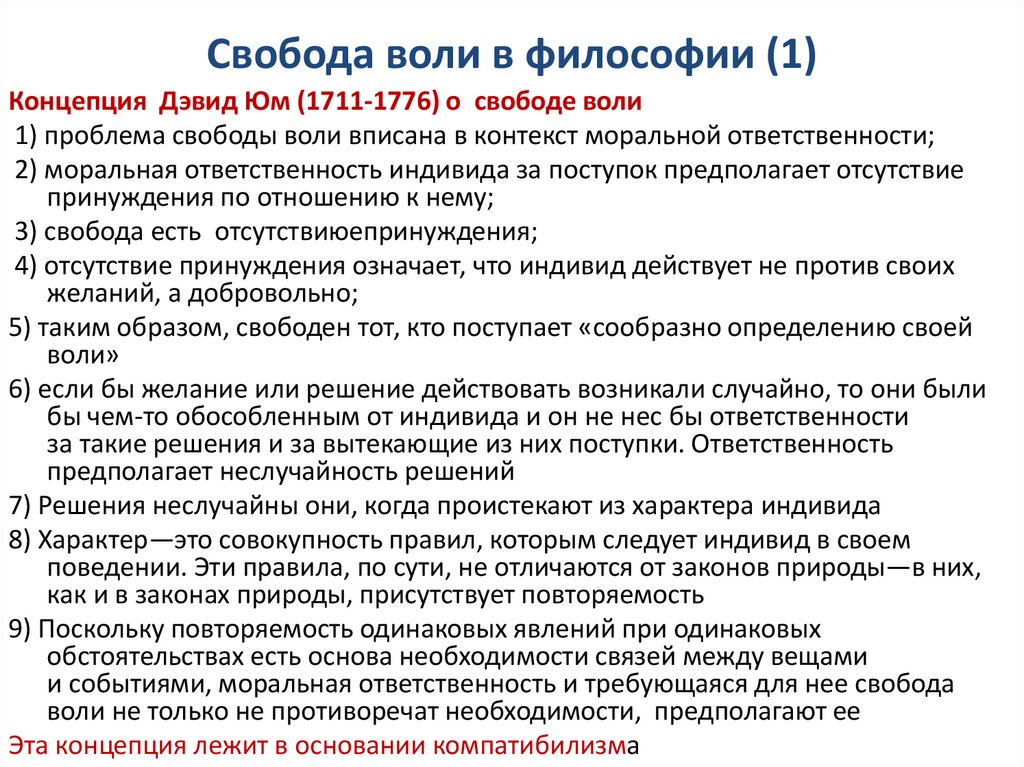

Существует также компатибилизм — убеждение, что детерминизм не противоречит свободе воле. Его придерживались такие знаменитые мыслители, как Томас Гоббс, Джон Локк, Иммануил Кант.

Артур Шопенгауэр считал, что помимо внешних причин наши поступки определяет воля, которая возникает вместе с чувством долга. А по мнению Фридриха Ницше, в основе человеческих действий лежит сильная или слабая воля к власти. Уверенность в том, что воля играет главную роль в человеческом разуме, называется волюнтаризмом.

Французский философ и писатель XX века Жан Поль Сартр считал, что свобода воли ставит человека перед вечным мучительным выбором. Такой взгляд получил название экзистенциализма.

Такой взгляд получил название экзистенциализма.

Как видно, рассуждения о свободе воли имеют богатую историю, и существуют два основных подхода к этому вопросу: компатибилизм (убеждение в существовании свободы воли) и инкомпатибилизм (её отрицание и вера в детерминизм).

Что говорит о свободе воли современная наука

В 1964 году два немецких невролога Ганс Корнхубер и Людер Дикке обнаружили зоны мозга, которые активизируются, когда нужно совершить спонтанное действие. Так изначально верившие в свободу воли исследователи заложили основы для экспериментов, свидетельствующих об её отсутствии.

Нейробиологические опыты конца 1970–1980-х годов показали, что свобода воли — это иллюзия. Эксперимент, в котором подопытному нужно было нажать на кнопку, впервые проведённый американским учёным Бенджамином Либетом, а затем неоднократно повторённый, продемонстрировал, что между действием и осознанным решением проходит от 0,3 секунды до 7–10 секунд.

То есть решение принимается раньше, чем мы можем его осознать.

На такие выводы также подталкивает расширение наших знаний о гормонах серотонине и дофамине. Долгое время считалось, что они в значительной степени определяют действия, связанные с реакцией вознаграждения. То есть, если мы знаем, что какое-то действие принесёт нам пользу или удовлетворение, организм «сообщает» нам об этом, выделяя соответствующий гормон.

Однако последние исследования говорят, что химические реакции в организме играют гораздо большую роль при принятии решений, в том числе не связанных с вознаграждением. Группа психологов, нейробиологов и нейрохирургов из США и Великобритании пришла к такому выводу с помощью пяти пациентов с болезнью Паркинсона и эссенциальным тремором.

Больным вживили тонкие электроды из углеродного волокна для глубокой стимуляции мозга и лечения их недугов. Также электроды позволили учёным отслеживать уровни серотонина и дофамина у подопытных гораздо быстрее, чем это возможно при использовании стандартных способов. В специально разработанной компьютерной игре испытуемым показывали массив точек на экране, которые движутся с разной степенью хаотичности. Затем подопытных просили ответить, в каком направлении перемещаются точки. Оказалось, что дофаминовые и серотониновые реакции в организме происходят даже тогда, когда человек стоит перед выбором с неизвестными последствиями.

Затем подопытных просили ответить, в каком направлении перемещаются точки. Оказалось, что дофаминовые и серотониновые реакции в организме происходят даже тогда, когда человек стоит перед выбором с неизвестными последствиями.

Дэн Бэнг, научный сотрудник Университетского колледжа Лондона и один из авторов исследования, для наглядности приводит такой пример: находясь в темноте, человек движется иначе, чем при свете дня. И получается, что дофамин и серотонин могут определять направление и скорость этого движения.

Значит ли это, что мы не несём ответственности за свои действия

Если свободы воли всё-таки не существует, то получается, что мы не влияем на ход событий. Следовательно, не можем и нести ответственность за свои действия.

В таком случае многие проблемы человечества представляются с другой стороны. Например, непонятно, как быть с преступниками, ведь аргумент о злодеяниях, совершённых «в здравом уме и твёрдой памяти», рассыпается.

С другой стороны, если всё предопределено, значит, и система правосудия должна была появиться, и наказания за неприемлемые действия оправданны.

Правильнее будет считать, что вопрос о свободе воли ещё не разрешён окончательно: дискуссии в науке явно не завершены.

Есть мнение, что эксперименты Либета и другие подобные опыты не позволяют делать столь далеко идущие выводы. Сторонники этой точки зрения считают, что условия их проведения некорректны, а то, что обнаружил Либет, — это лишь спонтанные движения, которые можно сравнить, например, с фальстартом в спорте. А Корнхубер и Дикке заявляют, что даже бессознательные действия могут быть свободными и непредопределёнными. Также они считают, что зоны мозга, активирующиеся при спонтанных движениях, не связаны с принятием решений.

Другое объяснение результатов Либета предлагают нейроучёный Аарон Шургер из Университета Чепмена и его коллеги. Они пришли к выводу, что активность мозга неоднородна и её можно представить в виде волн на кардиограмме: есть нижние и верхние пики. И когда активность мозга достигает наивысшей точки, он может принять решение, даже если сам человек этого ещё не понял.

Такие «предсказания», связанные с пиками мозговой активности, были обнаружены у шимпанзе. Так, мозг обезьяны мог «рассказать» учёным о том, что она выберет, ещё до представления ей вариантов. Например, можно было спрогнозировать, какому типу награды она отдаст предпочтение: небольшой, но которую можно получить прямо сейчас, или крупной, но доступной только через некоторое время.

Есть и другие гипотезы. Так, Хоакин Фустер, доктор медицины и философии из Университета Лос-Анджелеса, предлагает циклическую модель принятия решений. Он считает, что мозг тесно связан с окружающей человека средой. Это приводит к тому, что выбор вариантов у него всегда очень ограничен, а последствия решения малопрогнозируемы. Поэтому, по мнению Фустера, в цикле «решение — действие» практически невозможно обнаружить начало и конец и того и другого. Свобода же воли, согласно его убеждениям, состоит в том, что окружающая среда — это не объективная реальность, а то, как её воспринимает сам человек.

Наконец, в 2019 году группа учёных из США и Израиля не обнаружила «опережающей» активности мозга при осознанных действиях — решении о пожертвовании денег на благотворительность.

Вопрос с влиянием дофамина и серотонина на выбор тоже требует дальнейшего изучения на большем количестве подопытных, среди которых будут и здоровые люди.

Несколько экспериментаторов пришли к выводу, что убеждение об отсутствии свободы воли приводит к росту нечестности, агрессии и нежелания помогать другим, а также неблагодарности. Однако увеличение количества испытуемых подвергло эти результаты сомнению.

Изучение вопроса воли приводит к неожиданным выводам: оказывается, часть научного сообщества не верит в неё, а сторонники религии — наоборот (хотя и с оговоркой, что она — часть божьего замысла). Несмотря на использование современных технологий и многовековое изучение этой темы, однозначный ответ на вопрос о реальности свободы воли сложно найти.

В качестве компромисса можно привести точку зрения Стивена Хокинга. В книге «Высший замысел» он писал, что результаты экспериментов говорят о том, что поведение человека «запрограммировано», но при этом его всё ещё очень трудно предугадать.

Так или иначе, вера в свободу воли — вопрос выбора… Если он, конечно, есть.

Читайте также 🤔🔛❔

- Мозг и свобода воли: как мы принимаем решения на самом деле

- «Я знал, что так и будет!»: почему мы верим, что предвидели результат событий

- Как выученная беспомощность портит жизнь и как с ней бороться

*Деятельность Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории РФ.

Свобода воли | Определение, детерминизм и факты

Г. Э. Мур

Э. Мур

Посмотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Эразмус Серен Кьеркегор Уильям Джеймс Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг Корнелиус Отто Янсен

- Похожие темы:

- автономия детерминизм волюнтаризм компатибилизм выбор

См. весь связанный контент →

свобода воли , в философии и науке предполагаемая власть или способность людей принимать решения или совершать действия независимо от любого предшествующего события или состояния вселенной. Аргументы в пользу свободы воли основывались на субъективном опыте свободы, на чувстве вины, на богооткровенной религии и на общем допущении индивидуальной моральной ответственности, которое лежит в основе концепций закона, вознаграждения, наказания и стимула. В богословии существование свободы воли должно быть примирено с Божьим всеведением и благоволением и с божественной благодатью, которая якобы необходима для всякого похвального поступка. Отличительной чертой экзистенциализма является концепция радикальной, вечной и часто мучительной свободы выбора.

Существование свободы воли отрицают некоторые сторонники детерминизма, тезиса о том, что каждое событие во Вселенной причинно неизбежно. Детерминизм подразумевает, что в ситуации, когда люди принимают определенное решение или совершают определенное действие, невозможно, чтобы они могли принять какое-либо другое решение или совершить какое-либо другое действие. Другими словами, никогда не бывает так, чтобы люди могли решить или действовать иначе, чем они действительно сделали. Философы и ученые, которые считают, что детерминизм в этом смысле несовместим со свободой воли, известны как «жесткие» детерминисты.

Подробнее по этой теме

философия разума: свобода воли

Проблема, которая восходит по крайней мере к Средневековью, заключается в том, подрывается ли моральная ответственность человека за действие всеведением…

Напротив, так называемые «мягкие» детерминисты, также называемые компатибилистами, считают, что детерминизм и свободная воля в конце концов совместимы. В большинстве случаев мягкие детерминисты пытаются достичь этого примирения, тонко пересматривая или ослабляя общепринятое понятие свободы воли. Современные мягкие детерминисты включают английского философа Г.Е. Мур (1873–1919 гг.)58), который считал, что действовать свободно означает лишь то, что человек поступил бы иначе, если бы решил поступить так (даже если на самом деле он не мог решиться на это), и американский философ Гарри Франкфурт (род. 1929), который утверждал, что действовать свободно означает отождествлять себя со своими желаниями или одобрять их (даже если эти желания таковы, что нельзя не действовать в соответствии с ними).

В большинстве случаев мягкие детерминисты пытаются достичь этого примирения, тонко пересматривая или ослабляя общепринятое понятие свободы воли. Современные мягкие детерминисты включают английского философа Г.Е. Мур (1873–1919 гг.)58), который считал, что действовать свободно означает лишь то, что человек поступил бы иначе, если бы решил поступить так (даже если на самом деле он не мог решиться на это), и американский философ Гарри Франкфурт (род. 1929), который утверждал, что действовать свободно означает отождествлять себя со своими желаниями или одобрять их (даже если эти желания таковы, что нельзя не действовать в соответствии с ними).

Крайней альтернативой детерминизму является индетерминизм, представление о том, что по крайней мере некоторые события не имеют детерминированной причины, а происходят случайно или случайно. Индетерминизм в некоторой степени поддерживается исследованиями в области квантовой механики, которые предполагают, что некоторые события на квантовом уровне в принципе непредсказуемы (и, следовательно, случайны). Философы и ученые, которые верят, что Вселенная недетерминистична и что люди обладают свободой воли, известны как «либертарианцы» (либертарианство в этом смысле не следует путать со школой политической философии, называемой либертарианством). Хотя можно считать, что Вселенная недетерминистична и что человеческие действия, тем не менее, детерминированы, немногие современные философы защищают эту точку зрения.

Философы и ученые, которые верят, что Вселенная недетерминистична и что люди обладают свободой воли, известны как «либертарианцы» (либертарианство в этом смысле не следует путать со школой политической философии, называемой либертарианством). Хотя можно считать, что Вселенная недетерминистична и что человеческие действия, тем не менее, детерминированы, немногие современные философы защищают эту точку зрения.

Либертарианство уязвимо перед так называемым возражением «понятности», которое указывает на то, что люди не могут иметь больше контроля над чисто случайным действием, чем над действием, которое детерминистически неизбежно; ни в том, ни в другом случае свобода воли не входит в картину. Следовательно, если человеческие действия недетерминированы, свободы воли не существует. См. также свобода воли и моральная ответственность.

Редакторы Британской энциклопедии Эта статья была недавно отредактирована и обновлена Брайаном Дуиньяном.

Свобода воли реальна — Scientific American Blog Network

Я могу жить без Бога, но мне нужна свобода воли. Без свободы воли жизнь не имеет смысла, ей не хватает смысла. Поэтому я всегда ищу веские и четкие аргументы в пользу свободы воли.

Хорган: Почему философия? Был ли ваш выбор предопределен?

Список: Не думаю, что это было. Подростком я хотел стать программистом или математиком. Только в последние пару лет в средней школе у меня появился интерес к философии, а затем я изучал математику и философию в качестве бакалавра. Для докторской я выбрал политологию, потому что хотел заниматься чем-то более прикладным, но в итоге я работал над математическими моделями коллективного принятия решений и их последствиями для философских вопросов о демократии. Может ли голосование большинством дать рациональные коллективные результаты? Можно ли найти правду в политике? Так меня снова потянуло к философии. Но тот факт, что я теперь преподаю философию, связан со случайными событиями, особенно с некоторыми философами, которые меня поддержали.

Для докторской я выбрал политологию, потому что хотел заниматься чем-то более прикладным, но в итоге я работал над математическими моделями коллективного принятия решений и их последствиями для философских вопросов о демократии. Может ли голосование большинством дать рациональные коллективные результаты? Можно ли найти правду в политике? Так меня снова потянуло к философии. Но тот факт, что я теперь преподаю философию, связан со случайными событиями, особенно с некоторыми философами, которые меня поддержали.

Хорган: Отрицание свободы воли, похоже, набирает обороты. Как вы думаете, почему?

Список: Отрицание свободы воли, которое мы сейчас наблюдаем, похоже, является побочным продуктом растущей популярности редукционистского мировоззрения, согласно которому все сводится к физическим процессам. Если мы посмотрим на мир исключительно через призму фундаментальной физики, например, то мы увидим только частицы, поля и силы, и кажется, что нет места для человеческой деятельности и свободы воли.

Хорган: Вы бы назвали свою веру в свободу воли верой? Вы когда-нибудь, может быть, глубокой ночью сомневались в том, что свободы воли не существует?

Список: Нет, я бы не назвал это верой. Как я объясняю в своей книге, существуют рациональные аргументы в поддержку взгляда на существование свободы воли. Но это не догма. Если бы новые научные разработки подтвердили строгий детерминизм в психологии, а не в физике, то это было бы свидетельством против свободы воли. Но на данный момент детерминистическая картина психологии не имеет поддержки. Есть ли у меня когда-нибудь сомнения по этому поводу? Не в моей повседневной жизни. Но моя работа как ученого заключается в том, чтобы задавать критические вопросы и тщательно анализировать свои взгляды.

Хорган: Можете ли вы дать мне коктейльную версию вашего аргумента о свободе воли?

Список: Не уверен, что это сработает на коктейльной вечеринке. Это будет зависеть от коктейльной вечеринки… Но вот резюме. Моя цель — доказать, что устойчивая форма свободы воли вписывается в научное мировоззрение. Как мне это показать? Ну, есть два способа думать о людях. Мы можем думать о них либо как о множестве взаимодействующих частиц и, следовательно, как о физических системах, либо как о намеренных агентах с психологическими особенностями и психическими состояниями. Если бы мы попытались понять людей первым, редукционистским путем, для свободы воли осталось бы мало места. Но гуманитарные и социальные науки поддерживают второй способ мышления, нередукционистский, а это, в свою очередь, поддерживает гипотезу о наличии свободы воли.

В частности, я согласен с тем, что свобода воли требует преднамеренного действия, альтернативных возможностей, между которыми мы можем выбирать, и каузального контроля над нашими действиями. Но, в отличие от скептиков свободы воли, я не ищу эти вещи на уровне тела и мозга, понимаемых исключительно как физическая система. Скорее, я утверждаю, что свобода воли, выбор и контроль являются эмерджентными явлениями более высокого уровня, такими как познание в психологии и институты в экономике. Они «супервентны» на физических явлениях, как говорят философы, но несводимы к ним.

Но, в отличие от скептиков свободы воли, я не ищу эти вещи на уровне тела и мозга, понимаемых исключительно как физическая система. Скорее, я утверждаю, что свобода воли, выбор и контроль являются эмерджентными явлениями более высокого уровня, такими как познание в психологии и институты в экономике. Они «супервентны» на физических явлениях, как говорят философы, но несводимы к ним.

Ссылки на свободу воли, выбор и контроль становятся незаменимыми, когда мы думаем о людях таким образом. Мы не смогли бы понять человеческое поведение, если бы не рассматривали людей как агентов, принимающих решения. Было бы невозможно понять людей на уровне миллионов молекул и клеток в их мозгу и теле. И даже если бы мы могли описать человеческое поведение на этом уровне, мы бы не смогли выделить убеждения, предпочтения и другие психологические особенности, которые наиболее естественно объясняют их решения. Это поддерживает отношение к свободе воли, выбору и контролю как к реальным.

Авторы и права: Harvard University Press Теперь вы можете спросить, не противоречит ли это физическому детерминизму? Мой ответ таков: когда мы понимаем людей как преднамеренных агентов, их не следует рассматривать как детерминированных. Есть совершенно понятный смысл, в котором они сталкиваются с развилками на дороге, а именно, когда принимают решения. Это может показаться нелогичным, но индетерминизм на уровне действия совместим с детерминизмом на уровне физики.

Есть совершенно понятный смысл, в котором они сталкиваются с развилками на дороге, а именно, когда принимают решения. Это может показаться нелогичным, но индетерминизм на уровне действия совместим с детерминизмом на уровне физики.

Вопрос немного тонкий, но ключевой момент в том, что различие между детерминизмом и индетерминизмом зависит от уровня. Нет смысла спрашивать, является ли данная система детерминированной или индетерминированной упрощенно . Вопрос становится значимым только после того, как мы укажем уровень описания, на котором задаем вопрос. Система может быть детерминированной на микроуровне и индетерминированной на макроуровне. В то время как некоторые интерпретировали бы это просто как «эпистемическое» — из-за отсутствия у нас информации о микросостоянии — я привожу в своей книге аргументы в пользу интерпретации этого явления как реального.

Здесь можно поспорить о наилучшей интерпретации, но и другие признали, что при переходе от более низкого уровня описания к более высокому мы можем наблюдать переход от детерминированного поведения к недетерминированному в системе. Джереми Баттерфилд выражает эту точку зрения, говоря, что микро- и макродинамика системы не обязательно должна быть «связанной».

Джереми Баттерфилд выражает эту точку зрения, говоря, что микро- и макродинамика системы не обязательно должна быть «связанной».

Хорган: Отрицатели свободы воли утверждают, что эксперименты Бенджамина Либета подрывают свободу воли. Почему они идиоты?

Список: Они точно не идиоты! Они внесли важный вклад в наше понимание механизмов, лежащих в основе произвольных двигательных действий. Они показывают, что, когда участников эксперимента просят выполнять спонтанные движения в выбранное ими время, некоторая активность мозга может быть обнаружена до того, как они почувствуют сознательное намерение действовать. Либет и другие считают это вызовом свободе воли. Я не отрицаю экспериментальных данных. Вопрос в том, как их интерпретировать.

Участники этого обсуждения не всегда точно определяют, что они подразумевают под «причинностью». Например, если мы определим причину как систематический определяющий фактор для результирующего эффекта, то неясно, можно ли считать потенциалы готовности нейронов, измеренные Либетом, причинами действий. Как признает Либет, субъекты все еще могут прервать первоначально запланированное действие после того, как нейронная активность началась. Либет описывает эту способность как «свободную волю». Другие, такие как мой лондонский коллега Патрик Хаггард, пролили дополнительный свет на то, как эта способность реализуется в мозгу.

Как признает Либет, субъекты все еще могут прервать первоначально запланированное действие после того, как нейронная активность началась. Либет описывает эту способность как «свободную волю». Другие, такие как мой лондонский коллега Патрик Хаггард, пролили дополнительный свет на то, как эта способность реализуется в мозгу.

Я утверждаю, что если мы применим теорию причинности, наиболее подходящую для гуманитарных и социальных наук, а именно так называемую «интервенционистскую» или теорию «создания различий», то у нас есть основания заключить, что наиболее систематическая причинно-следственная связь объяснения человеческого поведения не всегда будут низкоуровневыми, нейронными, но могут включать более высокоуровневые психологические переменные. Психологический, а не только нейронный, уровень остается гостеприимным для каузальных закономерностей.

Хорган: Требует ли свобода воли сознания?

Список: Свободная воля и сознание концептуально различны. Свобода воли, как я ее определяю, требует преднамеренной свободы воли, альтернативных возможностей и каузального контроля над нашими действиями. Сознание — особенно «феноменальное» сознание — требует наличия субъективного опыта от первого лица. Должно быть что-то вроде того, чтобы быть конкретным агентом, как сказал Томас Нагель. Требует ли свободная воля сознания, зависит, среди прочего, от того, требует ли само действие сознания. Я не встраиваю явным образом требование сознания в свое определение агентства. Это потому, что я хочу, чтобы мои концепции были модульными, и я думаю, что могут быть преднамеренные агенты без сознания — например, корпоративные агенты, над которыми я работал с Филипом Петтитом. Еще может оказаться, что на самом деле большинство или все агенты с полномасштабной свободой воли также обладают сознанием.

Свобода воли, как я ее определяю, требует преднамеренной свободы воли, альтернативных возможностей и каузального контроля над нашими действиями. Сознание — особенно «феноменальное» сознание — требует наличия субъективного опыта от первого лица. Должно быть что-то вроде того, чтобы быть конкретным агентом, как сказал Томас Нагель. Требует ли свободная воля сознания, зависит, среди прочего, от того, требует ли само действие сознания. Я не встраиваю явным образом требование сознания в свое определение агентства. Это потому, что я хочу, чтобы мои концепции были модульными, и я думаю, что могут быть преднамеренные агенты без сознания — например, корпоративные агенты, над которыми я работал с Филипом Петтитом. Еще может оказаться, что на самом деле большинство или все агенты с полномасштабной свободой воли также обладают сознанием.

Хорган: Говоря о сознании, может ли наука объяснить его?

Список: Трудная проблема сознания, как называет ее Дэвид Чалмерс, связана с тем фактом, что феноменальное сознание включает в себя опыт от первого лица. Оно по своей сути субъективно. Наука стремится дать нам объективную картину мира. И хотя научная объективность является спорной идеей, науки обычно описывают мир с точки зрения третьего лица — наблюдателя, изучающего явления извне. Поэтому неясно, может ли чисто научный подход третьего лица полностью объяснить сознание таким образом, чтобы это удовлетворило тех, кто интересуется природой опыта первого лица.

Оно по своей сути субъективно. Наука стремится дать нам объективную картину мира. И хотя научная объективность является спорной идеей, науки обычно описывают мир с точки зрения третьего лица — наблюдателя, изучающего явления извне. Поэтому неясно, может ли чисто научный подход третьего лица полностью объяснить сознание таким образом, чтобы это удовлетворило тех, кто интересуется природой опыта первого лица.

Я думаю, что наиболее многообещающими научными подходами к сознанию являются те, которые серьезно относятся к данным от первого лица и стремятся приспособить их, возможно, путем формулирования психофизических гипотез: гипотез о том, как физические процессы связаны с субъективным опытом. Интегрированная теория информации, разработанная Джулио Тонони и другими, является одним из многообещающих подходов, хотя пока нет единого мнения о том, верна ли эта теория.

Хорган: Могут ли нечеловеческие животные, такие как шимпанзе или собаки, иметь свободу воли? Как насчет роботов?

Список: Моя теория проясняет, что поставлено на карту при ответе на этот вопрос. Чтобы выяснить, обладает ли данная сущность свободой воли, мы должны определить, есть ли у этой сущности преднамеренная деятельность, альтернативные возможности выбора и каузальный контроль над своими действиями. В случае многих нечеловеческих животных я был бы склонен дать положительный ответ. У шимпанзе нет таких агентских способностей, как у людей, но они, возможно, отвечают требованиям агентности. Наши лучшие теории их поведения вполне могут приписать им способность делать выбор вместе с определенным уровнем контроля над этим выбором. Тогда они могут считаться обладающими определенной свободой воли. То же самое можно сказать, хотя и в меньшей степени, о других млекопитающих. В случае с роботами и системами ИИ можно много говорить о том, насколько продвинутыми они станут в обозримом будущем и можно ли их интерпретировать как преднамеренных агентов. Но с концептуальной точки зрения сложные роботы и системы искусственного интеллекта вполне могут удовлетворять трем требованиям свободы воли.

Чтобы выяснить, обладает ли данная сущность свободой воли, мы должны определить, есть ли у этой сущности преднамеренная деятельность, альтернативные возможности выбора и каузальный контроль над своими действиями. В случае многих нечеловеческих животных я был бы склонен дать положительный ответ. У шимпанзе нет таких агентских способностей, как у людей, но они, возможно, отвечают требованиям агентности. Наши лучшие теории их поведения вполне могут приписать им способность делать выбор вместе с определенным уровнем контроля над этим выбором. Тогда они могут считаться обладающими определенной свободой воли. То же самое можно сказать, хотя и в меньшей степени, о других млекопитающих. В случае с роботами и системами ИИ можно много говорить о том, насколько продвинутыми они станут в обозримом будущем и можно ли их интерпретировать как преднамеренных агентов. Но с концептуальной точки зрения сложные роботы и системы искусственного интеллекта вполне могут удовлетворять трем требованиям свободы воли. Это поставит важные вопросы об ответственности.

Это поставит важные вопросы об ответственности.

Хорган: Перестанем ли мы когда-нибудь спорить о сознании и свободе воли?

Список: Это вечные вопросы, с которыми, вероятно, сталкивается каждое поколение. Но даже если мы никогда не придем к консенсусу, философский прогресс все же возможен. Теперь у нас гораздо лучшее понимание соответствующей концептуальной области, чем у предыдущих поколений. Размышление над философскими вопросами может помочь нам прояснить наши концепции и категории и сделать наше мировоззрение более последовательным. Это имеет отношение к науке и к общественным дебатам. Помните, что вопросы, которые мы здесь рассматриваем, не просто интеллектуальны: они определяют наши взгляды на общественно значимые понятия, такие как ответственность и личность.

Хорган: Вы писали о демократии. Как вы думаете, держится ли демократия? У вас есть идеи по его улучшению?

Список: Как и другие, я обеспокоен усилением политической поляризации, подрывом доверия к демократической политике и ростом популизма. Этому способствовали многие факторы. Высокий уровень неравенства, который мы наблюдаем во многих странах, является одним фактором, а изменения, вызванные глобализацией, — другим. Общественная сфера была преобразована социальными сетями и использованием больших данных. Решением этого кажущегося кризиса демократии не может быть националистический поворот назад или перемотка часов назад к более ранней эпохе. Чтобы оживить демократию, мы должны бороться с неравенством и создать более совещательную демократическую культуру, в которой больший упор делается на гражданские и уважительные дебаты, а не на упрощенную изощренную политику. Для этого мы должны исследовать новые формы политической коммуникации, такие как собрания граждан, и инвестировать в образование. СМИ, в том числе качественная журналистика, также играют важную роль. Демократия не может быть сведена только к голосованию большинством. Голосованию должен предшествовать период тщательного и инклюзивного публичного обсуждения соответствующих вопросов, основанного на наилучшей доступной информации и тщательном рассмотрении доводов за и против различных вариантов.

Этому способствовали многие факторы. Высокий уровень неравенства, который мы наблюдаем во многих странах, является одним фактором, а изменения, вызванные глобализацией, — другим. Общественная сфера была преобразована социальными сетями и использованием больших данных. Решением этого кажущегося кризиса демократии не может быть националистический поворот назад или перемотка часов назад к более ранней эпохе. Чтобы оживить демократию, мы должны бороться с неравенством и создать более совещательную демократическую культуру, в которой больший упор делается на гражданские и уважительные дебаты, а не на упрощенную изощренную политику. Для этого мы должны исследовать новые формы политической коммуникации, такие как собрания граждан, и инвестировать в образование. СМИ, в том числе качественная журналистика, также играют важную роль. Демократия не может быть сведена только к голосованию большинством. Голосованию должен предшествовать период тщательного и инклюзивного публичного обсуждения соответствующих вопросов, основанного на наилучшей доступной информации и тщательном рассмотрении доводов за и против различных вариантов.

В моей работе по теории социального выбора, особенно с политологами Джеймсом Фишкиным и Робертом Лускиным, мы рассмотрели, как групповые обсуждения влияют на политические предпочтения участников. Мы заметили, что хотя, что неудивительно, обсуждение не приводит к консенсусу, оно может привести к тому, что мы можем назвать «мета-консенсусом»: общему пониманию того, в чем заключается разногласие. Этот мета-консенсус может помочь нам заручиться поддержкой компромиссных позиций.

Хорган: Вы также пишете об экономике. Мы застряли в капитализме?

Список: Я не уверен, что это так, но я определенно не одинок в том, что считаю, что статус-кво требует серьезных улучшений. Я хотел бы видеть умные формы регулирования, которые сокращают неравенство и повышают экологическую устойчивость, возрождают демократическую культуру и широкое международное сотрудничество. Я нахожу демократически управляемую, сотрудничающую на международном уровне и социально и экологически регулируемую рыночную экономику гораздо более привлекательной, чем недостаточно ограниченные формы капитализма.

Хорган: Стивен Пинкер и Джон Грей спорят о том, все ли хорошо и становится лучше (Пинкер) или все ужасно и становится еще хуже (Грей). Где вы стоите?

Список: Я не уверен, что у нас может быть единая одномерная мера прогресса. По некоторым параметрам дела пошли лучше, по другим хуже. По-прежнему существует крупномасштабное неравенство и бедность как между странами, так и внутри стран; недостаточное соблюдение прав человека; массовая утрата биоразнообразия, деградация окружающей среды и изменение климата. Это вопросы, вызывающие серьезную озабоченность. На этом фоне трудно быть полностью оптимистичным, но слишком много пессимизма тоже бесполезно. Ясно, что необходимы срочные действия для решения многих проблем, с которыми сталкивается человечество.

Хорган: Какова твоя утопия?

Список: «Утопия» — это нечто среднее между «не место» и «идеальное место». В своей классической книге 1516 года Томас Мор использовал этот ярлык для обозначения вымышленной «оптимальной» островной республики и представил себе общество с нормами и обычаями, совершенно отличными от привычных в то время. На самом деле «Утопия» Мора была одной из первых работ по политической философии, которые я прочитал — кажется, когда я был еще подростком. Хотя утопии интеллектуально увлекательны, я думаю, что вместо того, чтобы следовать какой-то нереалистичной и, в худшем случае, опасной утопии, мы должны сосредоточиться на проблемах, с которыми мы сталкиваемся здесь и сейчас.

На самом деле «Утопия» Мора была одной из первых работ по политической философии, которые я прочитал — кажется, когда я был еще подростком. Хотя утопии интеллектуально увлекательны, я думаю, что вместо того, чтобы следовать какой-то нереалистичной и, в худшем случае, опасной утопии, мы должны сосредоточиться на проблемах, с которыми мы сталкиваемся здесь и сейчас.

Дополнительная литература :

Проблемы разума и тела (бесплатная онлайн-книга, также доступная в виде электронной книги Kindle и в мягкой обложке)

Метапост: Посты о бедности и других социальных проблемах. См. также статью Листа о теории социального выбора в Стэнфордской энциклопедии философии .

См. вопросы и ответы со Скоттом Ааронсоном, Дэвидом Альбертом, Дэвидом Чалмерсом, Ноамом Хомски, Дэвидом Дойчем, Джорджем Эллисом, Марсело Глейзером, Робином Хэнсоном, Ником Гербертом, Джимом Холтом, Сабиной Хоссенфельдер, Стюартом Кауфманом, Кристофом Кохом, Гарретом Лиси, Тимом Модлином Приямвада Натараджан, Наоми Орескес, Мартин Риз, Карло Ровелли, Руперт Шелдрейк, Ли Смолин, Шелдон Соломон, Пол Стейнхардт, Филип Тетлок, Тайлер Волк, Стивен Вайнберг, Эдвард Виттен, Питер Войт, Стивен Вольфрам и Элиэзер Юдковски.