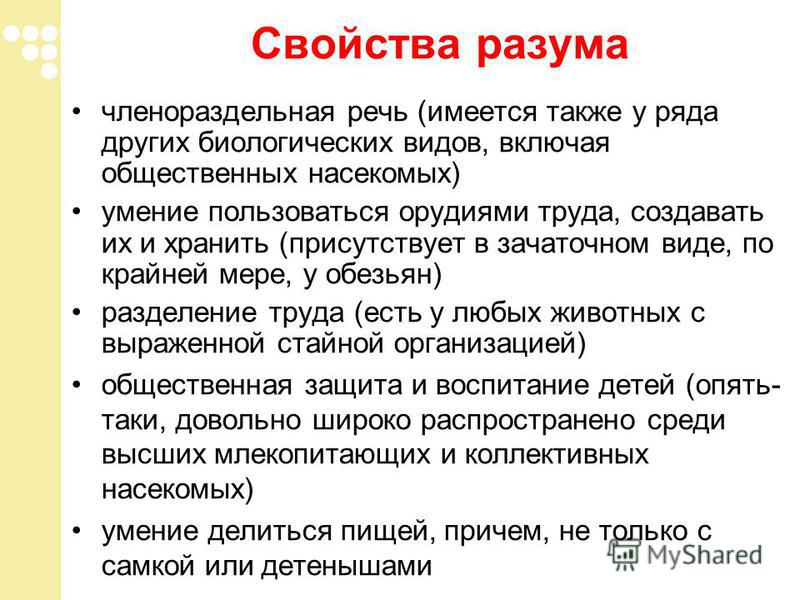

1. Свойства разума

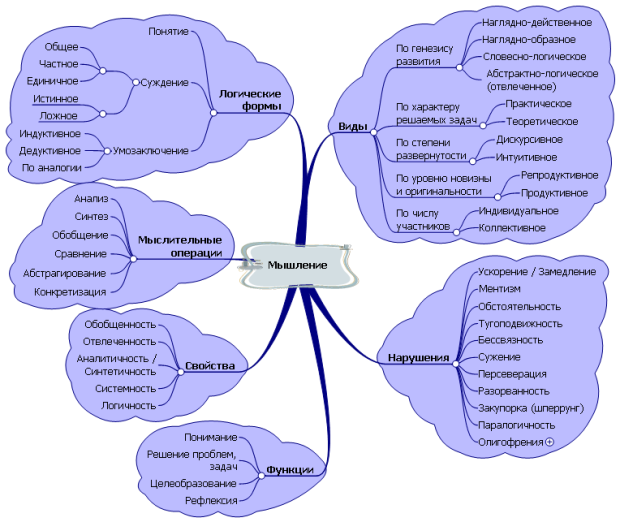

Разум это то единственное, что способно познавать. Тогда процесс восприятия разумом реальности и есть процесс познания. В свою очередь разум воспринимает нечто из вне соответственно своим свойствам.

Процесс познания идет по замкнутому кругу наподобие круговороту воды в природе (это будет показано ниже). Поэтому войти в такой круг с одной стороны, можно в любом звене, с другой – трудно определиться с местом начала. Кроме того, в момент начала рассуждений по объективным причинам будет ощущаться эффект непонимания (не осознания).

Стоп, я же еще, мягко говоря, не четко представляю, что значит для человека понимать! Я же еще нахожусь на уровне противоположных обыденных представлений! Но нет другой возможности попасть в область того, что видит разум. Остается единственная возможность, — начинать с обыденного уровня.

Например, возможен, такой вариант рассуждений.

Отсутствие

внимания к проблеме познания в «чистом

виде» может быть объяснено с позиции

двух диаметрально противоположных

подходов.

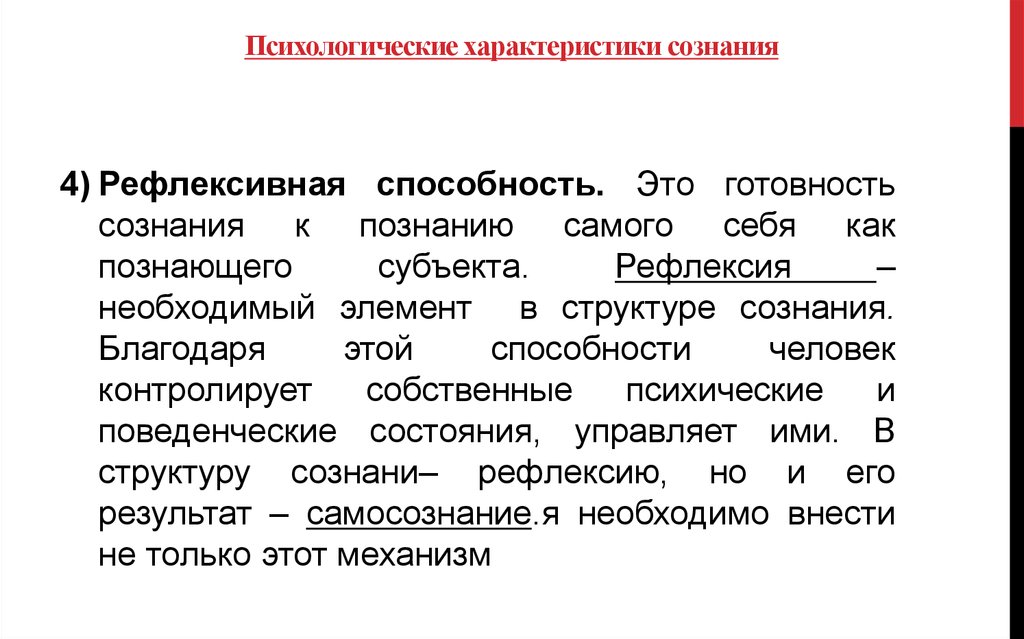

Ниже попытаемся доказать реальность именно второго предположения. О его справедливости свидетельствует хотя бы то, что очень немногие из нас смогут четко охарактеризовать последовательность умственных операций при решении той или иной задачи (описать ход собственной мысли), это описание ждет нас впереди. Но наше самоощущение об этом не говорит! Значит я, вероятно, не осознаю, как разум воспринимает реальность.

Допустим

противоположное, — я это осознаю, тогда

даже то, что было изложено выше, для меня

было бы очевидным, и далее, — при условии

осознания процесса познания мне не

нужны были бы наставники, т.к. я владел

бы средством решения любых задач, проблем

и т.д. Ведь процесс познания един, а

задач, – бесконечное множество.

От механизма собственного мышления мы объективно отстоим еще дальше, – мы не осознаем, что не осознаем его (это не тавтология). Если бы осознавали, что не осознаем, то решали бы проблему осознания процесса мышления. Нам было бы гораздо проще. Тогда бы мне невежде было бы ясно мое невежественное состояние, поскольку, при осознании проблем в собственной голове, не может вырасти ложное представление о собственном достоинстве.

Здесь

мы подходим к главному объективному

затруднению, препятствующему человеку

выкарабкаться с уровня обыденного

самосознания. Двойное не осознание

проблемы приводит к тому, что мы никогда

не начнем ее решать хотя бы каким то

способом! По этому поводу можно привести

более доступные примеры. Так, если я не

осознаю, что болен, то у меня исчезают

мотивы в надобности собственного

лечения. Следовательно, я погибаю от

такой болезни и при этом, не осознаю, по

какой причине неизбежно наступает

плачевный исход. Данный пример полностью

аналогичен двойному не осознанию

процесса собственного мышления.

Приведенная выше мысль Сократа о том, что люди делают зло неосознанно, напрямую говорит о не осознании собственных заблуждений.

Сократ

не столько говорит о заблуждении других

людей, сколько относит это, в первую

очередь, к самому себе. Может быть, он

рассуждал следующим образом, – Если я

не осознаю незнания, то нужно заявить

об этом открыто, — Я знаю только то, что

ничего не знаю. Это правило поведения

позволяет преодолеть самое первое и

самое трудное препятствие, которое

заключается в не осознании своего

состояния. Это равносильно тому, что

больной осознает свою болезнь. Только

после этого можно осознанно приступать

к лечению. Нельзя не упомянуть о том,

что Сократ говорил об окружающих (о нас,

о людях, находящихся в болезненном

состоянии, но не осознающих это). «Я знаю

только то, что ничего не знаю, но другие

не знают и этого».

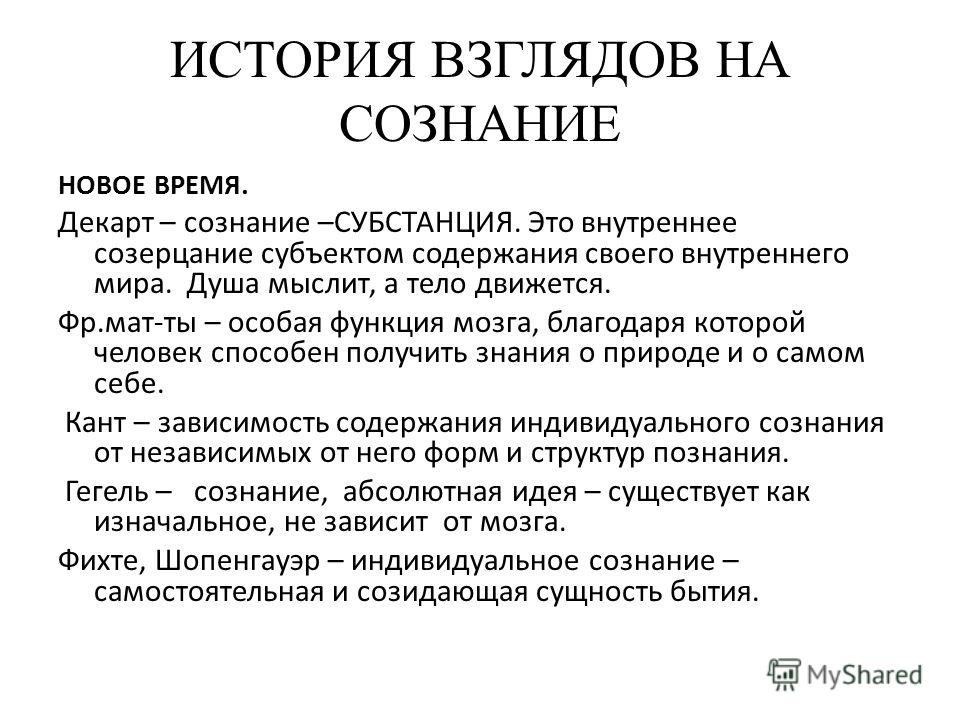

На не осознание процесса мышления указывали рационалисты. Они усматривали строгое, не зависящее от человека соответствие между порядком идей и порядком вещей. Мышление они считали неким «духовным автоматом» (выражение Спинозаы), который штампует истину, работая по заранее заданной, «предустановленной (выражение Лейбница) программе»4, с.14.

Во многих своих работах, например, в «Критике чистого разума» Кант использует термин «бессознательное». «Кант говорит о спонтанности мышления. Рассудок, благодаря продуктивному воображению, сам спонтанно, т.е. стихийно, помимо сознательного контроля, создает свои понятия» [4, с.15].

Бессознательные,

а значит неконтролируемые сознанием

процессы, ведут меня в неведомом

направлении. И если это направление не

соответствует реальности, в которой я

существую, то неизбежными будут ошибки

в поведении. Можно сказать проще:

несовершенство человеческой природы

порождает несоответствующее реальным

условиям поведение.

Например, Декарт делает следующее предположение «…Кроме того мы знаем, что существует всемогущий Бог и, быть может, он, создал нас такими, что мы ошибаемся в том, что кажется нам наиболее очевидным» [5, с.125].

Шопенгауэр выражает идею о несовершенстве человека более жестко и точно. «Характер вещей этого мира, именно мира человека, есть не только н е с о в е р ш е н с т в о, как это неоднократно говорилось, а скорее, извращение, искажение в нравственном, умственном, физическом и во всех отношениях [6, с.210].

В зрелые

годы Л.Н. Толстой также приходит к мысли

о несовершенстве человека. «…Душевное

состояние это выражалось для меня так:

жизнь моя есть какая-то кем-то сыгранная

надо мной глупая и злая шутка. Несмотря

на то, что я не признавал никакого

«кого-то», который бы меня сотворил, эта

форма представления, что кто-то надо

мной подшутил зло и глупо, произведя

меня на свет, была самая естественная

мне форма представления». И далее «…Можно

жить только, покуда пьян жизнью; а как

протрезвишься, то нельзя не видеть, что

все это – только обман, и глупый обман!

Вот именно, что ничего даже нет смешного

и остроумного, а просто – жестоко и

глупо» [7, с. 47,48].

47,48].

Можно привести огромный список мыслителей прошлого, которые исходили из несовершенной природы человека, Ницше, Бердяев и т.д.

Справедливость отмеченного выше можно вывести даже из повседневных поступков человека. Если я, например, усомнился в безгрешности некоторого своего поступка, то на самом деле усомнился в себе. Ведь мой поступок, — следствие моего состояния. Я поступаю по правилу: я знаю, что здесь что-то не так, я знаю, что что-то не знаю. В то же время, я не осознаю реальность и справедливость данного факта. Я не осознаю то, что происходит!?

Краткое упоминание о трагических судьбах выдающихся людей, которое сделано во введении также подтверждает факт заблуждений людей, находящихся на уровне обыденных представлений. Если бы они осознавали что творят, разве подняли бы они руку на лучших из нас?

Кроме того, античный философ Гераклит следующими словами описывал обыденное состояние людей, не осознающих происходящее в реальности

[3, с.87].

— Большинство людей не разумеет того, с чем встречается, да и научившись, они не понимают, им же кажется, что понимают.

О не осознании невеждой своего собственного состояния (посредством афоризмов) писали многие известные люди [8].

Пребывать в неведении относительно собственной невежественности – таков удел невежд.

А. Олкотт

Невежда – это кто говорит о том, чего не знает.

М. Пришвин

Чем меньше люди знают, тем обширнее кажется им их знание.

Ж.-Ж. Руссо

В человеческом невежестве весьма утешительно считать все то за вздор, чего не знаешь.

Д. Фонвизин

Невежество – лучшая в мире наука, она дается без труда и не печалит душу.

Д. Бруно

В том же духе афоризм о болезненном состоянии обычного человека.

Самые худшие болезни не смертельные, а неизлечимые.

М. Эбнер-Эшенбах

Противоположно

и, для меня невежественного удивительно,

поступают выдающиеся люди.

Величие человека тем и велико, что он осознает свое ничтожество.

Б. Паскаль

Совершенство есть знание человека о своем несовершенстве.

Августин

Ничто так не воодушевляет, как сознание своего безнадежного положения.

А. Камю

Повелевать собой – величайшая власть.

Сенека

Победить самого себя – это лучшее средство для того, чтобы не быть побежденным.

Древнеиндийский афоризм

Более конкретно по неосознаваемому нами высказывался З. Фрейд. Его учение о роли подсознательного подтверждает реальность ужасного состояния обычного человека. Если я не осознаю мной совершаемого, то ясно, что в сознании это отсутствует, а присутствует в подсознании. Если я не осознаю, как разум понимает, то ясно, что этот процесс проходит в подсознании.

Не

смотря на то, что З. Фрейд исследует роль

подсознательного в узком смысле, т.е. в

привязке только к проблеме лечения

психических заболеваний человека, в

его работах постоянно звучат мотивы

общей роли подсознания в поведении

любого человека. Например, он обращает

вниманием на одинаковое поведение

психически больного и обычного человека.

«Ходу мыслей истерика, даже если он и

простирается в бессознательное, можно

предъявлять те же требования логической

связи и достаточной мотивации, которые

предъявляются нормальному индивиду»

[9, с. 79]. Особо выделяется проблема

препятствия, возникающего при

транслировании в сознание того, что

присутствует в подсознании. «Сомнение

сознания…относится к одному из самых

сильных защитных приспособлений, которое

у нас существует против прорыва

бессознательных комплексов, и потому

то так трудно привести людей к убеждению

в реальности бессознательного и научить

их тому новому, что противоречит их

сознательному знанию» [9, с. 257-258].

Например, он обращает

вниманием на одинаковое поведение

психически больного и обычного человека.

«Ходу мыслей истерика, даже если он и

простирается в бессознательное, можно

предъявлять те же требования логической

связи и достаточной мотивации, которые

предъявляются нормальному индивиду»

[9, с. 79]. Особо выделяется проблема

препятствия, возникающего при

транслировании в сознание того, что

присутствует в подсознании. «Сомнение

сознания…относится к одному из самых

сильных защитных приспособлений, которое

у нас существует против прорыва

бессознательных комплексов, и потому

то так трудно привести людей к убеждению

в реальности бессознательного и научить

их тому новому, что противоречит их

сознательному знанию» [9, с. 257-258].

Более

ярко состояние обычного человека

иллюстрирует следующая цитата «…

невротики страдают теми же самыми

комплексами, с которыми ведем борьбу и

мы, здоровые люди. Все зависит от

количественных отношений, от взаимоотношений

борющихся сил, к чему приведет борьба:

к здоровью, к неврозу или компенсирующему

высшему творчеству?» [9, с. 269].

269].

Нетрудно заключить, что в процессе осознания свойств своего же разума я, без всяких натяжек, буду проходить процедуру психического лечения. Только в том случае, когда я осознаю механизм понимания можно говорить об овладении (управлении) разумом.

И в последующем автор будет искать поддержку в лице выдающихся людей прошлого. Кстати, если бы в истории человечества не было бы такой поддержки всему излагаемому, то, в силу собственных сомнений в своих способностях, автор не решился бы выносить на бумагу подобные «крамольные» мысли.

Прежде

чем рассуждать непосредственно о

свойствах собственного разума, надо

удостовериться еще в одном, – в

том, что, несмотря на собственное не

осознание механизма его действия

(восприятия), мы все же руководствуемся

именно разумом. Как ни странно, по этому

поводу можно привести достаточно простые

доводы. Если я не руководствуюсь

собственным разумом, то тогда я не

отношусь к классу разумных существ, и

проблемы, вынесенной на обсуждение, не

существует. Можно и нужно было бы на

этом заканчивать, а разум нам был бы дан

в качестве бесплатного не нужного

приложения.

Можно и нужно было бы на

этом заканчивать, а разум нам был бы дан

в качестве бесплатного не нужного

приложения.

Пытливый разум читателя может еще больше приблизится к проблеме познания своих свойств и заявить, – Разум должен обладать таким свойством, которое позволит вскрыть в нас то, что мы не осознаем. Другими словами, мы сможем понять механизм восприятия реальности разумом только с помощью самого разума. Действительно, это единственно возможный вариант выхода из положения. Единственное, что может познать себя это разум или шире, – человек.

Последнее

предположение можно конкретизировать

так: допустим, я руководствуюсь разумом,

но не осознаю факт такого руководства,

тогда единственная ниточка, за которую

можно ухватиться это за осознаваемые

мной следствия, т.е. необходимо

зафиксировать внимание на своих

поступках. В моих поступках должно быть

подтверждение о том, что я руководствуюсь

собственным разумом. «Отталкиваясь»

от своих поступков, я смогу подойти к

первопричине, т. е. к тем свойствам,

которыми обладает мой разум. Об этом

пойдет речь ниже. Попытаемся вывести

механизм собственного мышления в

собственное сознание, т.е. попытаемся

заняться избавлением от страхов по

этому поводу.

е. к тем свойствам,

которыми обладает мой разум. Об этом

пойдет речь ниже. Попытаемся вывести

механизм собственного мышления в

собственное сознание, т.е. попытаемся

заняться избавлением от страхов по

этому поводу.

Уже в самом начале хотелось бы надеяться на лучший исход. Ничего страшного в том, что я два раза не осознаю, как работает разум, не было бы, если бы эта работа не искажала реальную картину мира. Тогда бы я, пусть и «автоматически», руководствовался бы «правильным началом». Было бы соответствие между реальным состоянием дел и моим поведением.

А вдруг все наоборот?

Кант. Основоположения метафизики нравов. Раздел 1

Раздел 1. Переход от обычного нравственного разумного познания к философскому

Нигде в мире, да и нигде вне его, невозможно мыслить ничего иного, что могло бы считаться добрым без ограничения, кроме одной только доброй воли. Рассудок, остроумие и способность суждения и как бы иначе ни назывались дарования духа, или мужество, решительность, целеустремленность как свойства темперамента в некоторых отношениях, без сомнения, хороши и желательны; но они могут стать также в высшей степени дурными и вредными, если не добрая воля, которая должна пользоваться этими дарами природы и отличительные свойства которой называются поэтому характером. Точно так же дело обстоит и с дарами счастья. Власть, богатство, почет, даже здоровье и вообще хорошее состояние и удовлетворенность своим состоянием под именем счастья внушают мужество, а тем самым часто и надменность, когда нет доброй воли, которая исправляла бы и делала всеобще-целесообразным влияние этих даров счастья на дух и вместе с тем также и самый принцип действования. Нечего и говорить, что разумному беспристрастному наблюдателю никогда не может доставить удовольствие даже вид постоянного преуспеяния человека, которого не украшает ни одна черта чистой и доброй воли; таким образом, добрая воля составляет, по-видимому, непременное условие быть достойным счастья. Некоторые свойства благоприятствуют даже самой этой доброй воле и могут очень облегчить ее дело; однако, несмотря на это, они не имеют никакой внутренней безусловной ценности, а всегда предполагают еще добрую волю, которая умеряет глубокое уважение, справедливо, впрочем, им оказываемое, и не позволяет считать их безусловно добрыми.

Точно так же дело обстоит и с дарами счастья. Власть, богатство, почет, даже здоровье и вообще хорошее состояние и удовлетворенность своим состоянием под именем счастья внушают мужество, а тем самым часто и надменность, когда нет доброй воли, которая исправляла бы и делала всеобще-целесообразным влияние этих даров счастья на дух и вместе с тем также и самый принцип действования. Нечего и говорить, что разумному беспристрастному наблюдателю никогда не может доставить удовольствие даже вид постоянного преуспеяния человека, которого не украшает ни одна черта чистой и доброй воли; таким образом, добрая воля составляет, по-видимому, непременное условие быть достойным счастья. Некоторые свойства благоприятствуют даже самой этой доброй воле и могут очень облегчить ее дело; однако, несмотря на это, они не имеют никакой внутренней безусловной ценности, а всегда предполагают еще добрую волю, которая умеряет глубокое уважение, справедливо, впрочем, им оказываемое, и не позволяет считать их безусловно добрыми. Обуздание аффектов и страстей, самообладание и трезвое размышление не только во многих отношениях хороши, но, по-видимому, составляют даже часть внутренней ценности личности; однако многого недостает для того, чтобы объявить эти свойства добрыми без ограничения (как бы безусловно они ни прославлялись древними). Ведь без принципов доброй воли они могут стать в высшей степени дурными, и хладнокровие злодея делает его не только гораздо более опасным, но и непосредственно в наших глазах еще более омерзительным, нежели считали бы его таким без этого свойства.

Обуздание аффектов и страстей, самообладание и трезвое размышление не только во многих отношениях хороши, но, по-видимому, составляют даже часть внутренней ценности личности; однако многого недостает для того, чтобы объявить эти свойства добрыми без ограничения (как бы безусловно они ни прославлялись древними). Ведь без принципов доброй воли они могут стать в высшей степени дурными, и хладнокровие злодея делает его не только гораздо более опасным, но и непосредственно в наших глазах еще более омерзительным, нежели считали бы его таким без этого свойства.

Некоторые свойства благоприятствуют даже самой этой доброй воле и могут очень облегчить ее дело; однако, несмотря на это, они не имеют никакой внутренней безусловной ценности, а всегда предполагают еще добрую волю, которая умеряет глубокое уважение, справедливо, впрочем, им оказываемое, и не по¬зволяет считать их безусловно добрыми. Обуздание аффектов и страстей, самообладание и трезвое размышление не только во многих отношениях хороши, но, по-видимому, составляют даже часть внутренней ценности личности; однако многого недостает для того, чтобы объявить эти свойства добрыми без ограничения (как бы безусловно они ни прославлялись древними). Ведь без принципов доброй воли они могут стать в высшей степени дурными, и хладнокровие злодея делает его не только гораздо более опасным, но и непосредственно в наших глазах еще более омерзительным, нежели считали бы его таким без этого свойства.

Ведь без принципов доброй воли они могут стать в высшей степени дурными, и хладнокровие злодея делает его не только гораздо более опасным, но и непосредственно в наших глазах еще более омерзительным, нежели считали бы его таким без этого свойства.

Добрая воля добра не благодаря тому, что она приводит в действие или исполняет; она добра не в силу своей пригодности к достижению какой-нибудь поставленной цели, а только благодаря волению, т.е. сама по себе. Рассматриваемая сама по себе, она должна быть ценима несравненно выше, чем все, что только могло бы быть когда-нибудь осуществлено ею в пользу какой-нибудь склонности и, если угодно, даже в пользу всех склонностей вместе взятых. Если бы даже в силу особой немилости судьбы или скудных подношений суровой природы эта воля была совершенно не в состоянии достигнуть своей цели; если бы при всех стараниях она ничего не добилась и осталась одна только добрая воля (конечно, не просто как желание, а как применение всех средств, поскольку они в нашей власти),— то все же она сверкала бы подобно драгоценному камню сама по себе как нечто такое, что имеет в самом себе свою полную ценность. Полезность или бесплодность не могут ни прибавить ничего к этой ценности, ни отнять что-либо от нее. И то и другое могло бы служить для доброй воли только своего рода обрамлением, при помощи которого было бы удобнее ею пользоваться в повседневном обиходе или обращать на себя внимание не достаточно сведущих люден; но ни то ни другое не может служить для того, чтобы рекомендовать добрую волю знатокам и определить ее ценность.

Полезность или бесплодность не могут ни прибавить ничего к этой ценности, ни отнять что-либо от нее. И то и другое могло бы служить для доброй воли только своего рода обрамлением, при помощи которого было бы удобнее ею пользоваться в повседневном обиходе или обращать на себя внимание не достаточно сведущих люден; но ни то ни другое не может служить для того, чтобы рекомендовать добрую волю знатокам и определить ее ценность.

При всем том в этой идее об абсолютной ценности чистой воли, которой мы даем оценку, не принимая в расчет какой-либо пользы, есть что-то столь странное, что, несмотря на все согласие с ней даже обыденного разума, все же необходимо возникает подозрение: быть может, только безудержное сумасбродство скрыто лежит в основе и, быть может, мы правильно понимаем намерение природы, которая предназначила разум управлять нашей волей. Попытаемся поэтому рассмотреть эту идею с этой точки зрения.

Что касается природных способностей органического существа, т.е. целесообразно устроенного для жизни, мы принимаем за аксиому то, что в нем нет ни одного органа для какой-нибудь цели, который не был бы самым удобным для этой цели и наиболее соответствующим ей. Если бы в отношении существа, обладающего разумом и волей, истинной целью природы было сохранение его, его преуспеяние — одним словом, его счастье, то она распорядилась бы очень плохо, возложив на его разум выполнения этого своего намерения. В самом деле, все поступки, какие ему следует совершать для этого, и все правила его поведения были бы предначертаны ему гораздо точнее инстинктом и с помощью его можно было бы достигнуть указанной цели гораздо вернее, чем это может быть когда-либо сделано при помощи разума. Если же вдобавок покровительствуемое существо должно было быть наделено разумом, то этот разум должен был бы служить ему только для того, чтобы размышлять о счастливой склонности своей природы, восхищаться и радоваться ей и благодарить за нее благодетельную причину, но не для того, чтобы подчинять слабому и обманчивому руководству его свою способность желания и ввязываться в намерение природы. Одним словом, природа воспрепятствовала бы практическому применению разума и его дерзким попыткам своим слабым пониманием измышлять план счастья и средства его достижения; природа взяла бы на себя не только выбор целей, но и выбор самих средств и с мудрой предусмотрительностью доверила бы и то и другое одному только инстинкту.

Если бы в отношении существа, обладающего разумом и волей, истинной целью природы было сохранение его, его преуспеяние — одним словом, его счастье, то она распорядилась бы очень плохо, возложив на его разум выполнения этого своего намерения. В самом деле, все поступки, какие ему следует совершать для этого, и все правила его поведения были бы предначертаны ему гораздо точнее инстинктом и с помощью его можно было бы достигнуть указанной цели гораздо вернее, чем это может быть когда-либо сделано при помощи разума. Если же вдобавок покровительствуемое существо должно было быть наделено разумом, то этот разум должен был бы служить ему только для того, чтобы размышлять о счастливой склонности своей природы, восхищаться и радоваться ей и благодарить за нее благодетельную причину, но не для того, чтобы подчинять слабому и обманчивому руководству его свою способность желания и ввязываться в намерение природы. Одним словом, природа воспрепятствовала бы практическому применению разума и его дерзким попыткам своим слабым пониманием измышлять план счастья и средства его достижения; природа взяла бы на себя не только выбор целей, но и выбор самих средств и с мудрой предусмотрительностью доверила бы и то и другое одному только инстинкту.

На самом деле мы и находим, что, чем больше просвещенный разум предается мысли о наслаждении жизнью и счастьем, тем дальше человек от истинной удовлетворенности. Отсюда у многих людей, и притом самых искушенных в применении разума, если только они достаточно искренни, чтобы в этом признаться, возникает некоторая степень мизологии, т.е. ненависть к разуму, так как по вычислении всех выгод, которые они получают — я не скажу от изобретения всевозможных ухищрений обычной роскоши, но даже от наук (которые в конце концов представляются им также некоторой роскошью рассудка),— они все же находят, что на деле навязали себе на шею только больше тягот, а никак не выиграли в счастье. Поэтому они в конечном счете не столько презирают, сколько завидуют той породе более простых людей, которая гораздо больше руководствуется природным инстинктом и не дает разуму приобретать большое влияние на их поведение. И необходимо признать, что осуждение тех, кто в значительной степени умеряет и даже сводит к нулю хвастливые восхваления выгод, которые дает нам разум в отношении счастья и удовлетворенности жизнью, никоим образом нельзя назвать мрачным или неблагодарным по отношению к благости силы, правящей миром. Напротив, нужно признать, что в основе таких суждений скрыто лежит идея другой и гораздо более достойной цели нашего существования; именно для этой цели, а не для счастья предназначен разум, и ее как высшее условие должны поэтому большей частью предпочитать личным целям человека.

Напротив, нужно признать, что в основе таких суждений скрыто лежит идея другой и гораздо более достойной цели нашего существования; именно для этой цели, а не для счастья предназначен разум, и ее как высшее условие должны поэтому большей частью предпочитать личным целям человека.

В самом деле, так как разум недостаточно приспособлен для того, чтобы уверенно вести волю в отношении ее предметов и удовлетворения всех наших потребностей (которые он сам отчасти приумножает), а к этой цели гораздо вернее привел бы врожденный природный инстинкт и все же нам дан разум как практическая способность, т.е. как такая, которая должна иметь влияние на волю,— то истинное назначение его должно состоять в том, чтобы породить не волю как средство для какой-нибудь другой цели, а добрую волю самое по себе. Для этого непременно нужен был разум, если только природа поступала всегда целесообразно при распределении своих даров. Эта воля не может быть, следовательно, единственным и всем благом, но она должна быть высшим благом и условием для всего прочего, даже для всякого желания счастья. В таком случае вполне совместимо с мудростью природы то наблюдение, что культура разума, необходимая для первой и безусловной цели, различным образом ограничивает, по крайней мере в этой жизни, достижение второй цели, всегда обусловленной, а именно счастья, и даже может свести ее на нет. И природа не поступает при этом нецелесообразно, так как разум, который видит свое высшее прак¬тическое назначение в утверждении (Gründung) доброй воли, при достижении этой цели способен удовлетворяться только на свой лад, а именно быть довольным осуществлением цели, которую опять-таки ставит только разум, если даже это и связано с неко-торым ущербом для целей склонности.

В таком случае вполне совместимо с мудростью природы то наблюдение, что культура разума, необходимая для первой и безусловной цели, различным образом ограничивает, по крайней мере в этой жизни, достижение второй цели, всегда обусловленной, а именно счастья, и даже может свести ее на нет. И природа не поступает при этом нецелесообразно, так как разум, который видит свое высшее прак¬тическое назначение в утверждении (Gründung) доброй воли, при достижении этой цели способен удовлетворяться только на свой лад, а именно быть довольным осуществлением цели, которую опять-таки ставит только разум, если даже это и связано с неко-торым ущербом для целей склонности.

Но для того чтобы разобраться в понятии доброй воли, которая должна цениться сама по себе и без всякой другой цели, в понятии ее, коль скоро оно имеется уже в природном здравом рассудке и его нужно не столько внушать, сколько разъяснять,— чтобы разобраться в понятии, которое при оценке всей ценности наших поступков всегда стоит на первом месте и составляет условие всего прочего, возьмем понятие долга. Это понятие содержит в себе понятие доброй воли, хотя и с известными субъективными ограничениями и препятствиями, которые, однако, не только не скрывают его и не делают его неузнаваемым, а, напротив, через контраст показывают его в общем более ярком свете.

Это понятие содержит в себе понятие доброй воли, хотя и с известными субъективными ограничениями и препятствиями, которые, однако, не только не скрывают его и не делают его неузнаваемым, а, напротив, через контраст показывают его в общем более ярком свете.

Я обхожу здесь молчанием все поступки, которые признаются как противные долгу, хотя они и могли бы быть полезными в том или другом отношении; ведь о таких поступках нельзя спрашивать, совершены ли они из чувства долга, поскольку они даже противоречат долгу. Я оставляю без внимания и те поступки, которые, правда, сообразны с долгом, но к которым люди непосредственно не имеют никакой склонности, однако все же совершают их потому, что побуждаются к этому другой склонностью. В таких случаях легко установить, совершен ли сообразный с долгом поступок из чувства долга или с эгоистическими целями. Гораздо труднее заметить это различие там, где поступок сообразуется с долгом и, кроме того, сам субъект непосредственно склонен совершать его. Например, сообразно с долгом, конечно, то, что мелкий торговец не запрашивает слишком много у своего неопытного покупателя; этого не делает и умный купец, у которого большой оборот, а, напротив, каждому продает по твердо установленной общей цене, так что ребенок покупает у него с таким же успехом, как и всякий другой. С каждым, таким образом, поступают здесь честно. Однако этого далеко не достаточно, чтобы на этом основании думать, будто купец поступил так из чувства долга и по принципам честности; того требовала его выгода; но в данном случае нельзя считать, что он, кроме того, еще испытывает прямую симпатию к покупателям, чтобы, так сказать, из любви не оказывать ни одному из них перед другим предпочтение в цене. Следовательно, такой поступок был совершен не из чувства долга и не из прямой симпатии, а просто с корыстными целями.

Например, сообразно с долгом, конечно, то, что мелкий торговец не запрашивает слишком много у своего неопытного покупателя; этого не делает и умный купец, у которого большой оборот, а, напротив, каждому продает по твердо установленной общей цене, так что ребенок покупает у него с таким же успехом, как и всякий другой. С каждым, таким образом, поступают здесь честно. Однако этого далеко не достаточно, чтобы на этом основании думать, будто купец поступил так из чувства долга и по принципам честности; того требовала его выгода; но в данном случае нельзя считать, что он, кроме того, еще испытывает прямую симпатию к покупателям, чтобы, так сказать, из любви не оказывать ни одному из них перед другим предпочтение в цене. Следовательно, такой поступок был совершен не из чувства долга и не из прямой симпатии, а просто с корыстными целями.

Сохранить же свою жизнь есть долг, и, кроме того, каждый имеет к этому еще и непосредственную склонность. Но отсюда не следует, что трусливая подчас заботливость, которую проявляют большинство людей о своей жизни, имеет внутреннюю ценность, а ее максима — моральное достоинство. Они оберегают свою жизнь сообразно с долгом, но не из чувства долга. Если же превратность судьбы и неизбывная тоска совершенно отняли вкус к жизни, если несчастный, будучи сильным духом, более из негодования на свою судьбу, чем из малодушия или подавленности, желает смерти и все же сохраняет себе жизнь не по склонности или из страха, а из чувства долга,— тогда его максима имеет моральное достоинство. Оказывается, где только возможно, благодеяния есть долг, и, кроме того, имеются некоторые столь участливо настроенные души, что они и без всякого другого тщеславного или корыстолюбивого побудительного мотива находят внутреннее удовольствие в том, чтобы распространять вокруг себя радость, и им приятна удовлетворенность других, поскольку она дело их рук. Но я утверждаю, что в этом случае всякий такой поступок, как бы он ни сообразовался с долгом и как бы он ни был приятным, все же не имеет никакой истинной нравственной ценности. Он под стать другим склонностям, например склонности к почестям, которая, если она, к счастью, наталкивается на то, что действительно общеполезно и сообразно с долгом, стало быть достойно уважения, заслуживает похвалы и поощрения, но никак не высокой оценки.

Они оберегают свою жизнь сообразно с долгом, но не из чувства долга. Если же превратность судьбы и неизбывная тоска совершенно отняли вкус к жизни, если несчастный, будучи сильным духом, более из негодования на свою судьбу, чем из малодушия или подавленности, желает смерти и все же сохраняет себе жизнь не по склонности или из страха, а из чувства долга,— тогда его максима имеет моральное достоинство. Оказывается, где только возможно, благодеяния есть долг, и, кроме того, имеются некоторые столь участливо настроенные души, что они и без всякого другого тщеславного или корыстолюбивого побудительного мотива находят внутреннее удовольствие в том, чтобы распространять вокруг себя радость, и им приятна удовлетворенность других, поскольку она дело их рук. Но я утверждаю, что в этом случае всякий такой поступок, как бы он ни сообразовался с долгом и как бы он ни был приятным, все же не имеет никакой истинной нравственной ценности. Он под стать другим склонностям, например склонности к почестям, которая, если она, к счастью, наталкивается на то, что действительно общеполезно и сообразно с долгом, стало быть достойно уважения, заслуживает похвалы и поощрения, но никак не высокой оценки. Ведь максиме не хватает нравственного достоинства, а именно совершать такие поступки не по склонно¬сти, а из чувства долга. Предположим, что настроение такого человеколюбца заволоклось собственной печалью, которая гасит всякое участие к судьбе других; что он все еще имеет возможность помочь другим нуждающимся, но чужая беда его не трогает, так как он занят своей собственной; и вот, когда никакая склонность его уже больше к тому не побуждает, он вырывается из этой полной бесчувственности и совершает поступок без всякой склонности, исключительно из чувства долга,— вот тогда только этот поступок приобретает свою настоящую моральную ценность. Более того: если бы природа вложила в сердце какого-нибудь человека мало симпатии; если бы он (в общем-то честный человек) обладал холодным темпераментом и был равнодушен к страданиям других, может быть, потому, что будучи наделен особым даром терпения и выдержки по отношению к своим собственным страданиям, он предполагает или даже требует того же от всякого другого; если бы природа не сделала такого человека (который вовсе не самое худшее ее произведение), собственно говоря, человеколюбцем,— то неужели он не нашел бы в себе еще источник для того, чтобы самому себе придать гораз¬до более высокую ценность, чем та, какой может быть ценность благонравного темперамента? Несомненно нашел бы! Именно с благотворения не по склонности, а из чувства долга и начинается моральная и вне сравнения высшая ценность характера.

Ведь максиме не хватает нравственного достоинства, а именно совершать такие поступки не по склонно¬сти, а из чувства долга. Предположим, что настроение такого человеколюбца заволоклось собственной печалью, которая гасит всякое участие к судьбе других; что он все еще имеет возможность помочь другим нуждающимся, но чужая беда его не трогает, так как он занят своей собственной; и вот, когда никакая склонность его уже больше к тому не побуждает, он вырывается из этой полной бесчувственности и совершает поступок без всякой склонности, исключительно из чувства долга,— вот тогда только этот поступок приобретает свою настоящую моральную ценность. Более того: если бы природа вложила в сердце какого-нибудь человека мало симпатии; если бы он (в общем-то честный человек) обладал холодным темпераментом и был равнодушен к страданиям других, может быть, потому, что будучи наделен особым даром терпения и выдержки по отношению к своим собственным страданиям, он предполагает или даже требует того же от всякого другого; если бы природа не сделала такого человека (который вовсе не самое худшее ее произведение), собственно говоря, человеколюбцем,— то неужели он не нашел бы в себе еще источник для того, чтобы самому себе придать гораз¬до более высокую ценность, чем та, какой может быть ценность благонравного темперамента? Несомненно нашел бы! Именно с благотворения не по склонности, а из чувства долга и начинается моральная и вне сравнения высшая ценность характера. Обеспечить себе свое счастье есть долг (по крайней мере косвенно), так как недовольство своим по¬ложением при массе забот и неудовлетворенных по¬требностях могло бы легко сделаться большим искушением нарушить долг. Но, не обращая здесь внимания на долг, все люди уже сами собой имеют сильнейшее и глубочайшее стремление к счастью, так как именно в этой идее все склонности объединяются. Но только это предписание стремиться к счастью обычно таково, что оно наносит большой ущерб некоторым склонностям, и тем не менее человек не мо¬жет составить себе никакого определенного и верного понятия о сумме удовлетворения всех [склонностей], именуемых счастьем. Поэтому нечего удивляться, что одна определенная склонность в отношении того, что она обещает, и того времени, в какое она может быть удовлетворена, в состоянии перевесить неопределенную идею и человек, например, подагрик, выбирает еду, какая ему по вкусу, а страдание — какое он способен вытерпеть, так как по своему расчету он здесь по крайней мере не лишил себя наслаждения настоящим моментом ради, быть может, напрасных ожиданий счастья, какое будто заключается в здоровье.

Обеспечить себе свое счастье есть долг (по крайней мере косвенно), так как недовольство своим по¬ложением при массе забот и неудовлетворенных по¬требностях могло бы легко сделаться большим искушением нарушить долг. Но, не обращая здесь внимания на долг, все люди уже сами собой имеют сильнейшее и глубочайшее стремление к счастью, так как именно в этой идее все склонности объединяются. Но только это предписание стремиться к счастью обычно таково, что оно наносит большой ущерб некоторым склонностям, и тем не менее человек не мо¬жет составить себе никакого определенного и верного понятия о сумме удовлетворения всех [склонностей], именуемых счастьем. Поэтому нечего удивляться, что одна определенная склонность в отношении того, что она обещает, и того времени, в какое она может быть удовлетворена, в состоянии перевесить неопределенную идею и человек, например, подагрик, выбирает еду, какая ему по вкусу, а страдание — какое он способен вытерпеть, так как по своему расчету он здесь по крайней мере не лишил себя наслаждения настоящим моментом ради, быть может, напрасных ожиданий счастья, какое будто заключается в здоровье. Но и в этом случае, если общее стремление к счастью не определило воли этого человека, если здоровье, для него по крайней мере, не вошло с такой необходимостью в расчет, то и здесь, как и во всех других случаях, остается еще некоторый закон, а именно содействовать своему счастью не по склонности, а из чувства долга, и только тогда поведение человека имеет по¬ длинную моральную ценность.

Но и в этом случае, если общее стремление к счастью не определило воли этого человека, если здоровье, для него по крайней мере, не вошло с такой необходимостью в расчет, то и здесь, как и во всех других случаях, остается еще некоторый закон, а именно содействовать своему счастью не по склонности, а из чувства долга, и только тогда поведение человека имеет по¬ длинную моральную ценность.

Так, без сомнения, следует понимать и места из Священного Писания, где предписывается как запо¬ведь любить своего ближнего, даже нашего врага. Ведь любовь как склонность не может быть предписана как заповедь, но благодарение из чувства долга, хотя бы к тому не побуждала никакая склонность и даже противостояло естественное и неодолимое отвращение, есть практическая, а не чувственная любовь. Она кроется в воле, а не во влечении чувства, в принципах действия, а не в трогательной участливости; только такая любовь и может быть предписана как заповедь. Второе положение следующее: поступок из чувства долга имеет свою моральную ценность не в той цели, которая может быть посредством него достигнута, а в той максиме, согласно которой решено было его совершить; эта ценность зависит, следовательно, не от действительности объекта поступка, а только от принципа воления, согласно которому поступок был совершен безотносительно ко всем объектам способности желания. Что намерения, которые мы можем иметь при совершении поступков, и их влияние как целей и мотивов воли не могут придать поступкам никакой безусловной и моральной ценности — ясно из предыдущего. В чем же, таким образом, может заключаться эта ценность, если она не должна состоять в воле, [взятой] в отношении результата, на какой она надеется? Эта ценность может заключаться только в принципе воли безотносительно к тем целям, какие могут быть достигнуты посредством такого поступка. Ведь воля стоит как бы на распутьи — между своим априорным принципом, который формален, и своим апостериорным мотивом, который материален, и так как она все же должна быть чем-нибудь определена, то если поступок совершается из чувства долга, ее должен определить формальный принцип воления вообще, ибо всякий материальный принцип у нее отнят.

Что намерения, которые мы можем иметь при совершении поступков, и их влияние как целей и мотивов воли не могут придать поступкам никакой безусловной и моральной ценности — ясно из предыдущего. В чем же, таким образом, может заключаться эта ценность, если она не должна состоять в воле, [взятой] в отношении результата, на какой она надеется? Эта ценность может заключаться только в принципе воли безотносительно к тем целям, какие могут быть достигнуты посредством такого поступка. Ведь воля стоит как бы на распутьи — между своим априорным принципом, который формален, и своим апостериорным мотивом, который материален, и так как она все же должна быть чем-нибудь определена, то если поступок совершается из чувства долга, ее должен определить формальный принцип воления вообще, ибо всякий материальный принцип у нее отнят.

Третье положение как вывод из общих предыдущих я бы выразил следующим образом: долг есть необходимость [совершения] поступка из уважения к закону. К объекту как результату моего предполагаемого поступка я хотя и могу иметь склонность, но никогда не могу чувствовать уважение именно потому, что он только результат, а не деятельность воли. Точно так же я не могу питать уважение к склонности вообще, все равно, будет ли она моей склонностью или склонностью другого; самое большее, что я могу,— это в первом случае ее одобрять, во втором — иногда даже любить, т.е. рассматривать ее как благоприятствующую моей собственной выгоде. Лишь то, что связано с моей волей только как основание, а не как следствие, что не служит моей склонности, а перевешивает ее, совершенно исключает по крайней мере склонность из расчета при выборе, стало быть, только закон сам по себе может быть предметом уважения и тем самым — заповедью. Итак, поступок из чувства долга должен совершенно устранить влияние склонности и вместе с ней всякий предмет воли. Следовательно, остается только одно, что могло бы определить волю: объективно закон, а субъективно чистое уважение к этому практическому закону, стало быть, максима — следовать такому закону даже в ущерб всем своим склонностям.

К объекту как результату моего предполагаемого поступка я хотя и могу иметь склонность, но никогда не могу чувствовать уважение именно потому, что он только результат, а не деятельность воли. Точно так же я не могу питать уважение к склонности вообще, все равно, будет ли она моей склонностью или склонностью другого; самое большее, что я могу,— это в первом случае ее одобрять, во втором — иногда даже любить, т.е. рассматривать ее как благоприятствующую моей собственной выгоде. Лишь то, что связано с моей волей только как основание, а не как следствие, что не служит моей склонности, а перевешивает ее, совершенно исключает по крайней мере склонность из расчета при выборе, стало быть, только закон сам по себе может быть предметом уважения и тем самым — заповедью. Итак, поступок из чувства долга должен совершенно устранить влияние склонности и вместе с ней всякий предмет воли. Следовательно, остается только одно, что могло бы определить волю: объективно закон, а субъективно чистое уважение к этому практическому закону, стало быть, максима — следовать такому закону даже в ущерб всем своим склонностям. Таким образом, моральная ценность поступка заключается не в результате, который от него ожидается, следовательно, также и не в каком-нибудь принципе [совершения] поступков, который нуждается в заимствовании своей побудительной причины от этого ожидаемого результата. Ведь ко всем этим результатам (собственному приятному состоянию и даже способствованию чужому счастью) могли бы привести и другие причины, и для этого, следовательно, не требовалось воли разумного существа, а ведь в ней одной можно найти высшее и безусловное благо. Поэтому только представление о законе самом по себе, которое имеется, конечно, только у разумного существа, поскольку это представление, а не ожидаемый ре-зультат есть определяющее основание воли, может составлять то столь предпочтительное благо, которое мы называем нравственным и которое имеется уже в са¬мой личности, поступающей согласно этому представлению, а не ожидается еще только в результате [поступка].

Таким образом, моральная ценность поступка заключается не в результате, который от него ожидается, следовательно, также и не в каком-нибудь принципе [совершения] поступков, который нуждается в заимствовании своей побудительной причины от этого ожидаемого результата. Ведь ко всем этим результатам (собственному приятному состоянию и даже способствованию чужому счастью) могли бы привести и другие причины, и для этого, следовательно, не требовалось воли разумного существа, а ведь в ней одной можно найти высшее и безусловное благо. Поэтому только представление о законе самом по себе, которое имеется, конечно, только у разумного существа, поскольку это представление, а не ожидаемый ре-зультат есть определяющее основание воли, может составлять то столь предпочтительное благо, которое мы называем нравственным и которое имеется уже в са¬мой личности, поступающей согласно этому представлению, а не ожидается еще только в результате [поступка].

Однако что же это за закон, представление о котором, даже безотносительно к ожидаемому от него результату, должно определить волю, дабы последняя могла считаться непосредственно и безусловно доброй? Так как я лишил волю всех побуждений, которые для нее могли бы возникнуть из соблюдения какого-нибудь закона, то не остается ничего, кроме общей законосообразности поступков вообще, которая и должна служить воле принципом. Это значит: я всегда должен поступать только так, чтобы я также мог желать превращения моей максимы во всеобщий закон. Здесь законосообразность вообще (без того чтобы полагать в основу некоторый закон, определяемый к тем или иным поступкам) есть то, что служит и должно служить воле принципом, если долг вообще не пустая фантазия и химерическое понятие; с этим согласен и обыденный человеческий разум в своих практических суждениях, и он постоянно имеет в виду упомянутый принцип.

Это значит: я всегда должен поступать только так, чтобы я также мог желать превращения моей максимы во всеобщий закон. Здесь законосообразность вообще (без того чтобы полагать в основу некоторый закон, определяемый к тем или иным поступкам) есть то, что служит и должно служить воле принципом, если долг вообще не пустая фантазия и химерическое понятие; с этим согласен и обыденный человеческий разум в своих практических суждениях, и он постоянно имеет в виду упомянутый принцип.

Пусть, например, ставится вопрос: могу ли я, если я нахожусь в затруднительном положении, дать обещание с намерением его не сдержать? Здесь я легко усматриваю различный смысл, какой может иметь этот вопрос: благоразумно ли давать ложное обещание, или сообразно ли это с долгом? Первое, без сомнения, часто может иметь место. Правда, я прекрасно вижу, что недостаточно еще с помощью этой увертки выбраться из затруднительного положения в данный момент, следует еще хорошенько обдумать, не могут ли из этой лжи возникнуть для меня впоследствии гораздо большие затруднения, чем те, от которых я сейчас хочу избавиться; а так при всей моей мнимой хитрости не так-то легко предусмотреть последствия, чтобы раз потерянное доверие не повредило мне куда больше, чем все то зло, которого я сейчас думаю избежать, то не благоразумнее было бы поступать согласно всеобщей максиме и вменить себе в привычку что-то обещать не иначе как с намерением исполнить обещанное. Однако мне скоро становится ясно, что такая максима все же имеет в своей основе только боязнь последствий. Быть же правдивым из чувства долга — это другое дело, это совсем не то, что быть таким из боязни вредных последствий: в то время как в первом случае понятие поступка само по себе уже содержит в себе закон для меня, во втором я прежде всего должен осмотреться и взвесить, какие результаты могут для меня быть связаны с этим. В самом деле, если я отступаю от принципа долга, то это безусловно дурно; если же я изменяю своей максиме благоразумия, то это иногда может оказаться для меня очень выгодно, хотя, конечно, надежнее оставаться ей верным. Однако, чтобы прийти кратчайшим и вместе с тем верным путем к ответу на вопрос, сообразно ли с долгом ложное обещание, я спрашиваю самого себя: был бы я доволен, если бы моя максима (выйти из затруднительного положения посредством ложного общения) имела силу всеобщего закона (и для меня, и для других)? И мог бы я сказать самому себе: пусть каждый дает ложное обещание, если он находится в затруднительном положении, выйти из которого он не может другим способом? Поставив так вопрос, я скоро пришел бы к убеждению, что хотя я и могу желать лжи, но вовсе не хочу общего для всех закона — лгать; ведь при наличии такого закона не было бы, собственного говоря, никакого обещания, потому что было бы напрасно объяснять мою волю в отношении моих будущих поступков другим людям, которые этому объявлению не верят или, если бы они необдуманно сделали это, оплатили бы мне той же монетой.

Однако мне скоро становится ясно, что такая максима все же имеет в своей основе только боязнь последствий. Быть же правдивым из чувства долга — это другое дело, это совсем не то, что быть таким из боязни вредных последствий: в то время как в первом случае понятие поступка само по себе уже содержит в себе закон для меня, во втором я прежде всего должен осмотреться и взвесить, какие результаты могут для меня быть связаны с этим. В самом деле, если я отступаю от принципа долга, то это безусловно дурно; если же я изменяю своей максиме благоразумия, то это иногда может оказаться для меня очень выгодно, хотя, конечно, надежнее оставаться ей верным. Однако, чтобы прийти кратчайшим и вместе с тем верным путем к ответу на вопрос, сообразно ли с долгом ложное обещание, я спрашиваю самого себя: был бы я доволен, если бы моя максима (выйти из затруднительного положения посредством ложного общения) имела силу всеобщего закона (и для меня, и для других)? И мог бы я сказать самому себе: пусть каждый дает ложное обещание, если он находится в затруднительном положении, выйти из которого он не может другим способом? Поставив так вопрос, я скоро пришел бы к убеждению, что хотя я и могу желать лжи, но вовсе не хочу общего для всех закона — лгать; ведь при наличии такого закона не было бы, собственного говоря, никакого обещания, потому что было бы напрасно объяснять мою волю в отношении моих будущих поступков другим людям, которые этому объявлению не верят или, если бы они необдуманно сделали это, оплатили бы мне той же монетой. Стало быть, моя максима, коль скоро она стала бы всеобщим законом, необходимо разрушила бы самое себя.

Стало быть, моя максима, коль скоро она стала бы всеобщим законом, необходимо разрушила бы самое себя.

Таким образом, я не нуждаюсь в какой-нибудь глубокой проницательности, чтобы знать, как мне по¬ступать, дабы мое воление было нравственно добрым. Не сведущий в обычном ходе вещей, не приспособ¬ленный ко всем происходящим в мире событиям, я лишь спрашиваю себя: можешь ли ты желать, чтобы твоя максима стала всеобщим законом? Если ты этого не можешь, то она неприемлема, и притом не из-за ожидаемого от нее вреда для тебя или других, а потому, что она не годится как принцип для возможного всеобщего законодательства. К последнему же разум вынуждает у меня непосредственное уважение, отно-сительно которого я, правда, сейчас еще не знаю, на чем оно основывается (пусть это исследует философ), но по крайней мере понимаю хотя бы следующее: что оно есть определение ценности, которая далеко перевешивает всю ценность того, что восхваляется склонностью, и, далее, что необходимость моих поступков из чистого уважения к практическому закону есть то, что составляет долг, которому должна уступить всякая другая побудительная причина, так как он — условие самой по себе доброй воли, ценность которой выше всего остального.

Так мы наконец добрались в моральном познании обычного человеческого разума до его принципа, который этот разум, конечно, не мыслит себе столь отвлеченно в общей форме, но все же постоянно имеет перед глазами и применяет как руководящую нить своих суждений. Здесь было бы нетрудно показать, как он с этим компасом в руках отлично разбирался бы во всех происходящих случаях, что хорошо и что плохо, что сообразно с долгом и что противно долгу, если только, не обучая разум ничему новому, обратить его внимание, как это сделал Сократ, на его собственный принцип; следовательно, для того, чтобы знать, как поступать, чтобы быть честными и добрыми и даже мудрыми и добродетельными, мы не нуждаемся ни в какой науке и философии. Уже заранее можно было предположить, что знание того, что каждому человеку надлежит сделать и, стало быть, ведать,— это дело также каждого, даже самого простого человека. Здесь нельзя, однако, не удивляться тому, как много преимуществ имеет в обыденном человеческом рассудке практическая способность суждения перед теоретической. В последней, если обыденный разум отваживается уклониться от эмпирических законов и чувственных восприятий, он запутывается в догадках, впадает в прямые противоречия с самим собой, приходит к загадкам, по меньшей мере к хаосу неизвестности, неясности и неустойчивости. В сфере же практического способность суждения только тогда и начинает показывать себя с очень выгодной стороны, когда обыденный рассудок исключает из практических Законов все чувственные мотивы. Тогда он делается даже тонким; может случиться, что он будет придирчивым к своей совести или другим притязаниям в отношении того, что должно называться правильным, или же захочет для собственного наставления искренне определить ценность поступков; и, что самое главное, в последнем случае он может с точно таким же успехом питать надежду верно попасть в цель, как и философ; он в этом случае даже надежнее философа: ведь последний может руководствоваться тем же принципом, что и он, но может легко запутать свое суждение массой посторонних, не относящихся к делу соображений и отклонить его от прямого пути.

В последней, если обыденный разум отваживается уклониться от эмпирических законов и чувственных восприятий, он запутывается в догадках, впадает в прямые противоречия с самим собой, приходит к загадкам, по меньшей мере к хаосу неизвестности, неясности и неустойчивости. В сфере же практического способность суждения только тогда и начинает показывать себя с очень выгодной стороны, когда обыденный рассудок исключает из практических Законов все чувственные мотивы. Тогда он делается даже тонким; может случиться, что он будет придирчивым к своей совести или другим притязаниям в отношении того, что должно называться правильным, или же захочет для собственного наставления искренне определить ценность поступков; и, что самое главное, в последнем случае он может с точно таким же успехом питать надежду верно попасть в цель, как и философ; он в этом случае даже надежнее философа: ведь последний может руководствоваться тем же принципом, что и он, но может легко запутать свое суждение массой посторонних, не относящихся к делу соображений и отклонить его от прямого пути. Не было бы поэтому предпочтительнее в делах морали довольствоваться обыденным суждением разума и — самое большое — привносить философию только для того, чтобы полнее и доступнее представить систему нравственности, равно и правила ее изложить более подходящим образом для применения (но еще более для споров), но не для того, чтобы в практических целях отучать обыденный человеческий рассудок от его счастливой простоты и направлять его посредством философии на новый путь исследований и поуче¬ний?

Не было бы поэтому предпочтительнее в делах морали довольствоваться обыденным суждением разума и — самое большое — привносить философию только для того, чтобы полнее и доступнее представить систему нравственности, равно и правила ее изложить более подходящим образом для применения (но еще более для споров), но не для того, чтобы в практических целях отучать обыденный человеческий рассудок от его счастливой простоты и направлять его посредством философии на новый путь исследований и поуче¬ний?

Невинность, конечно, прекрасная вещь, но, с другой стороны, очень плохо, что ее трудно сохранить и легко совратить. Поэтому сама мудрость, которая вообще-то больше состоит в образе действий, чем в знании, все же нуждается в науке не для того, чтобы у нее учиться, а для того, чтобы ввести в употребление ее предписание и закрепить его. Человек ощущает в себе самом, в своих потребностях и склонностях, полное удовлетворение которых он называет счастьем, сильный противовес всем велениям долга, которые разум представляет ему достойным глубокого уважения. Разум между тем дает свои веления, ничего, од¬нако, при этом не обещая склонностям, дает их с неумолимостью, стало быть, как бы с пренебрежением и неуважением к столь безудержным и притом с виду столь справедливым притязаниям (которые не хотят отступать ни перед какими велениями). Отсюда возникает естественная диалектика, т.е. наклонность умствовать наперекор строгим законам долга и подвергать сомнению их силу, по крайней мере их чистоту и строгость, а также, где это только возможно, делать их более соответствующими нашим желаниям и склонностям, т.е. в корне подрывать их и лишать их всего их достоинства, что в конце концов не может одобрить даже обыденный практический разум. Таким образом, не какая-нибудь потребность в спекуляции (к чему у него совершенно нет охоты, пока он довольствуется ролью простого здравого разума), а практические соображения побуждают обычный человеческий разумвыйти из своего круга и сделать шаг в сферу практической философии, чтобы получить здесь сведения и ясные указания относительно источника своего принципа и истинного назначения этого принципа в сопоставлении с максимами, которые опираются на потребности и склонности.

Разум между тем дает свои веления, ничего, од¬нако, при этом не обещая склонностям, дает их с неумолимостью, стало быть, как бы с пренебрежением и неуважением к столь безудержным и притом с виду столь справедливым притязаниям (которые не хотят отступать ни перед какими велениями). Отсюда возникает естественная диалектика, т.е. наклонность умствовать наперекор строгим законам долга и подвергать сомнению их силу, по крайней мере их чистоту и строгость, а также, где это только возможно, делать их более соответствующими нашим желаниям и склонностям, т.е. в корне подрывать их и лишать их всего их достоинства, что в конце концов не может одобрить даже обыденный практический разум. Таким образом, не какая-нибудь потребность в спекуляции (к чему у него совершенно нет охоты, пока он довольствуется ролью простого здравого разума), а практические соображения побуждают обычный человеческий разумвыйти из своего круга и сделать шаг в сферу практической философии, чтобы получить здесь сведения и ясные указания относительно источника своего принципа и истинного назначения этого принципа в сопоставлении с максимами, которые опираются на потребности и склонности. Это должно помочь ему выйти из затруднительного положения, возникающего вследствие двусторонних притязаний, и избежать опасности лишиться всех подлинных нравственных принципов из-за двусмысленности, в которой он легко может запутаться. Таким образом, и в практическом обычном разуме, если он развивает свою культуру, незаметно возникает диалектика, которая заставляет его искать помощи в философии точно так же, как это происходит с разумом в его теоретическом применении; поэтому первый, так же как и второй, не находит успокоения ни в чем, кроме как в исчерпывающей критике нашего разума.

Это должно помочь ему выйти из затруднительного положения, возникающего вследствие двусторонних притязаний, и избежать опасности лишиться всех подлинных нравственных принципов из-за двусмысленности, в которой он легко может запутаться. Таким образом, и в практическом обычном разуме, если он развивает свою культуру, незаметно возникает диалектика, которая заставляет его искать помощи в философии точно так же, как это происходит с разумом в его теоретическом применении; поэтому первый, так же как и второй, не находит успокоения ни в чем, кроме как в исчерпывающей критике нашего разума.

Четыре определяющих свойства разума

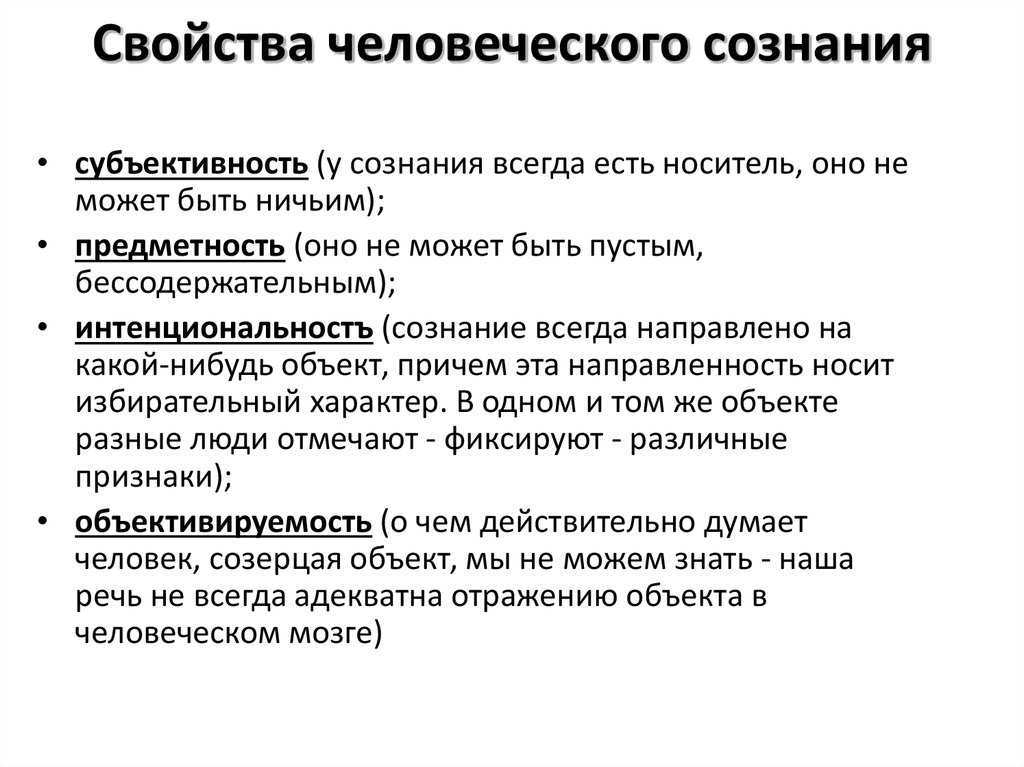

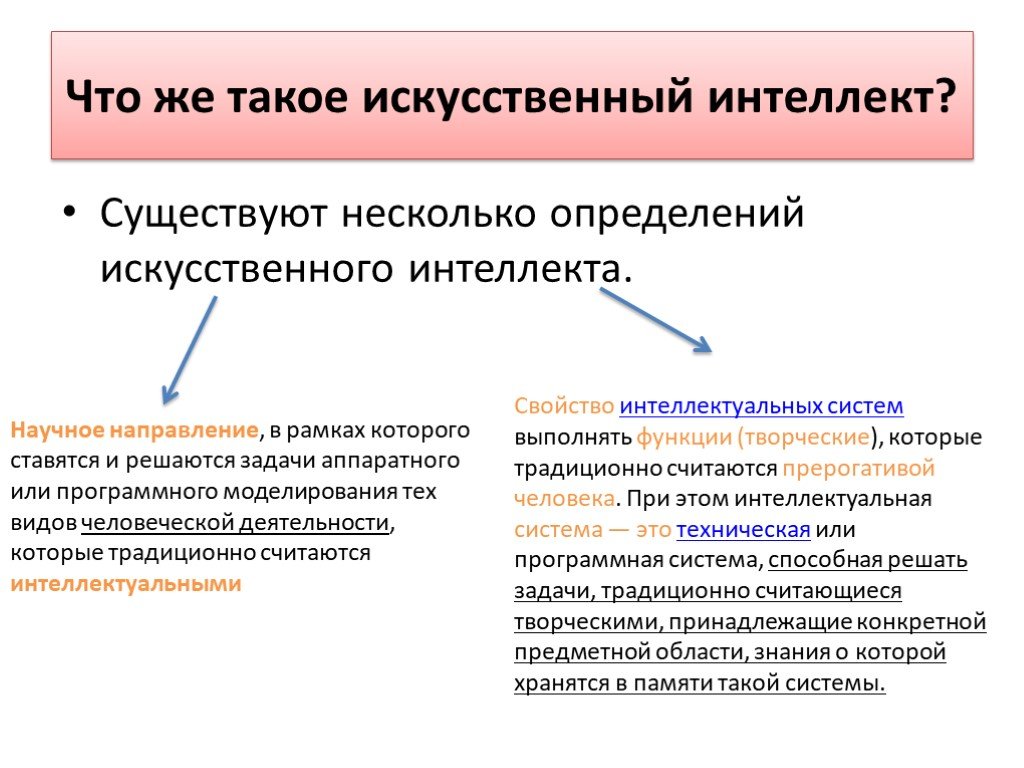

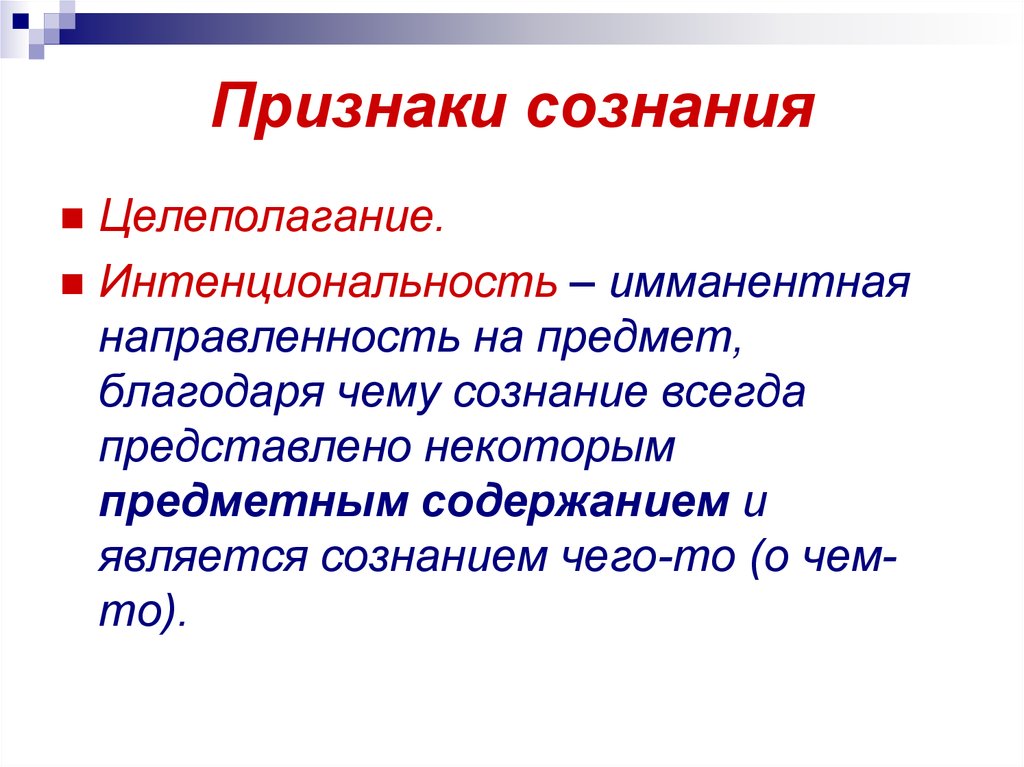

В этом видео Марк Солмс кратко описывает четыре определяющих свойства разума: субъективность, сознание, интенциональность и действие.

Посмотреть стенограмму

9.8

Что такое разум? Это важный вопрос, потому что, в конце концов, что вы такое, если не ваш разум? Вы можете сказать, глядя в зеркало, что это я, эта штука, мое тело. Но что, если бы я сказал вам, что завтра вы впадете в постоянную кому, но не волнуйтесь, мы сохраним ваше тело в живых. Они сохранят его в постоянном, вегетативном состоянии. Я думаю, вы были бы очень встревожены этой перспективой, потому что где вы будете? На самом деле, перспектива множества врачей, заботящихся о вашем теле, не так уж сильно отличается с точки зрения вашего разума от множества гробовщиков, заботящихся о вашем трупе. Так кто ты?

Но что, если бы я сказал вам, что завтра вы впадете в постоянную кому, но не волнуйтесь, мы сохраним ваше тело в живых. Они сохранят его в постоянном, вегетативном состоянии. Я думаю, вы были бы очень встревожены этой перспективой, потому что где вы будете? На самом деле, перспектива множества врачей, заботящихся о вашем теле, не так уж сильно отличается с точки зрения вашего разума от множества гробовщиков, заботящихся о вашем трупе. Так кто ты?

63.4

Чем разум отличается от тела?

69,5

Я часто спрашиваю аспирантов психологии, что такое разум. Ведь психология — это наука о разуме, psyche logos. У них часто просто не хватает слов, чтобы рассказать мне, что именно они изучали все эти годы. Я также спрашиваю резидентов в психиатрии, что такое разум. В конце концов, психиатрия — это медицинская специальность, которая лечит психические расстройства. Итак, ум — это нечто очень реальное, очень практичное. Он существует в природе. Есть даже лекарства, которые лечат это. И все же психиатрам тоже очень трудно объяснить мне, что такое разум. Они говорят мне, что их лекарства изменяют химический баланс мозга.

И все же психиатрам тоже очень трудно объяснить мне, что такое разум. Они говорят мне, что их лекарства изменяют химический баланс мозга.

118

Но я уже говорил, что есть разница между мозгом и разумом, между вашим телом и вами самим. В чем эта разница? Думаю, это подводит нас к первому определяющему свойству разума. Разум — это не тело. Ум – это субъективный аспект тела. Это существо тела. Тело — это объективный аспект вас. Вы являетесь субъективным аспектом своего тела. Таким образом, разум является прежде всего субъектом. Но во всем есть субъективный аспект. Есть существо обезьяны. Есть существо мыши. Есть существо улитки, муравья или даже бактерии.

171.4

Можем ли мы говорить о разуме бактерии как о ее субъективном аспекте? Что касается компьютера, телефона или ковра, они тоже имеют субъективные аспекты. Есть объективный взгляд на ковер, и есть субъективное бытие ковра. Но ясно, что абсурдно говорить о разуме ковра. Это заставляет меня предположить, что есть еще одно определяющее свойство ума. Дело не только в том, что ум является чем-то субъективным, он ощущается чем-то, что является умом. Поскольку быть ковром не похоже на что-то, мы не довольны приписыванием разума ковру.

Дело не только в том, что ум является чем-то субъективным, он ощущается чем-то, что является умом. Поскольку быть ковром не похоже на что-то, мы не довольны приписыванием разума ковру.

220.1

С другой стороны, откуда мы знаем, что быть ковром не похоже на что-то? Я думаю, что это важный вопрос. Как мы приходим к определению того, что имеет чувства, а что нет? Как я уже сказал, бактерия, муравей, улитка, мышь, обезьяна — как мы вообще можем знать, кто из них разумен, кто обладает сознанием, а кто из них, можно сказать, обладает разумом?

247,8

Проблема, однако, еще хуже, потому что, если бы мы придумали объективный или надежный, действительный критерий для определения того, имеет ли что-то чувство или нет, мы все равно остались бы с проблемой того, что о бессознательном уме. Ум не является синонимом сознания, чувствительности, чувства. Это, конечно, был великий вклад, великое открытие Зигмунда Фрейда, когда он более 100 лет назад представил идею бессознательного. Что мы подразумеваем под бессознательным умом? Что делает его ментальным, что отличает его, скажем, от компьютера?

Что мы подразумеваем под бессознательным умом? Что делает его ментальным, что отличает его, скажем, от компьютера?

293,5

Я собираюсь доказать, что это что-то еще, это третье определяющее свойство разума — это интенциональность, намерение к чему-то, стремление к объекту. Это можно сделать, не осознавая, что вы это делаете. Есть такая вещь, как наличие бессознательных намерений, бессознательных целей, бессознательных желаний.

321,5

Это подводит меня к следующему и последнему из того, что я считаю определяющими свойствами разума. Если вы говорите о бессознательных намерениях, о силах, мотивационных силах, действующих через вас, можете ли вы действительно говорить о себе как о разуме, а не о некоем инстинктивном побуждении? Я думаю, что это различие, эта градация от биологической мотивационной силы до действительного разума допускает градации. То, что допускает степени, о которых я говорю, мы можем назвать агентностью или свободой воли. В какой степени вы являетесь владельцем своего ума, владельцем своей интенциональности, распоряжаетесь своей собственной волей? Эти четыре вещи, я думаю, являются определяющими свойствами ума. Ум есть нечто субъективное.

Ум есть нечто субъективное.

377.9

Разум сознателен. Это похоже на что-то. Но не весь ум сознателен. Однако бессознательный ум обладает атрибутом интенциональности. И в той мере, в какой вы являетесь владельцем этой интенциональности, в той мере, в какой вы являетесь агентом, в такой степени о вас можно сказать, что у вас есть разум. Теперь, в течение следующих четырех уроков, я хочу раскрыть эти четыре вещи, о которых я говорил. Я хочу объяснить, почему я думаю и что я подразумеваю под субъективностью ума, способностью сознания ума, интенциональностью ума и его деятельностью. И я хочу обратиться ко всем этим вопросам в отношении тела.

420.8

Как эти вещи связаны с телом и почему?

В течение следующих шести недель мы используем данные и выводы из различных дисциплин, чтобы ответить на вопрос: что такое разум? Это приведет к дальнейшим вопросам, например, для чего нужен разум и что он делает.

Для меня это тревожное упражнение, чтобы спросить моих собственных студентов-психологов, что такое «разум». Психология, конечно, наука о разуме, и все же им очень трудно ответить на этот вопрос. Иногда из их ответов у меня создается впечатление, что чем больше вы изучаете психологию, тем меньше вы знаете о разуме. Кажется, в конечном итоге они верят, что это просто очень сложное устройство для обработки информации. Они забывают, что значит быть разумом.

Психология, конечно, наука о разуме, и все же им очень трудно ответить на этот вопрос. Иногда из их ответов у меня создается впечатление, что чем больше вы изучаете психологию, тем меньше вы знаете о разуме. Кажется, в конечном итоге они верят, что это просто очень сложное устройство для обработки информации. Они забывают, что значит быть разумом.

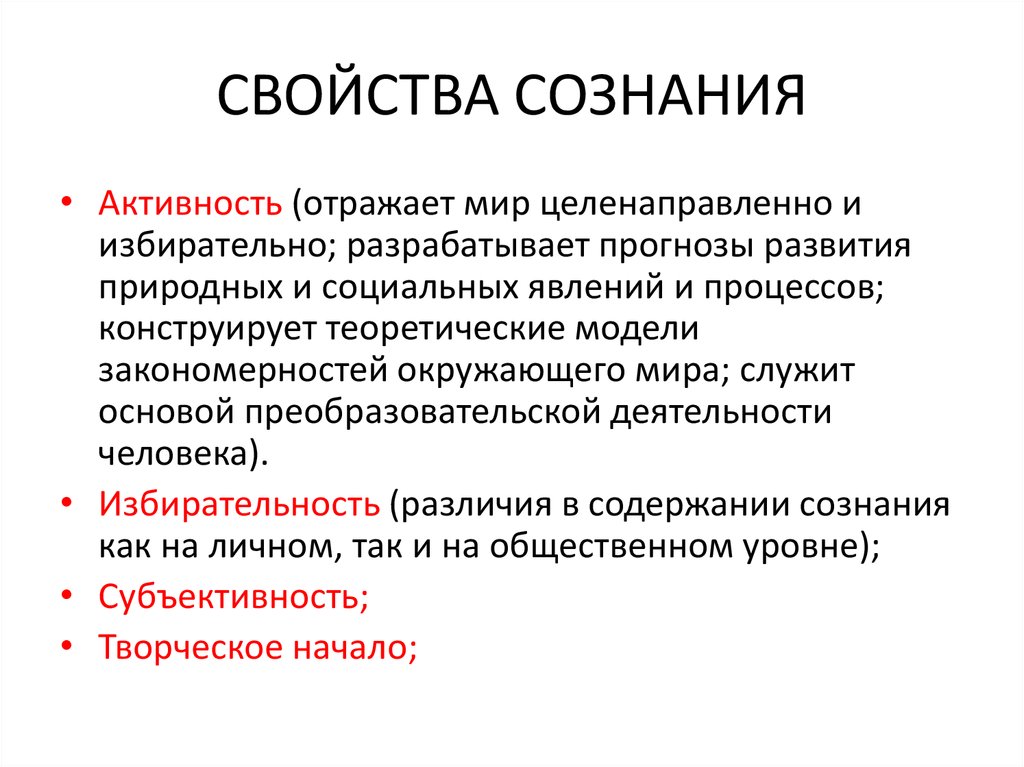

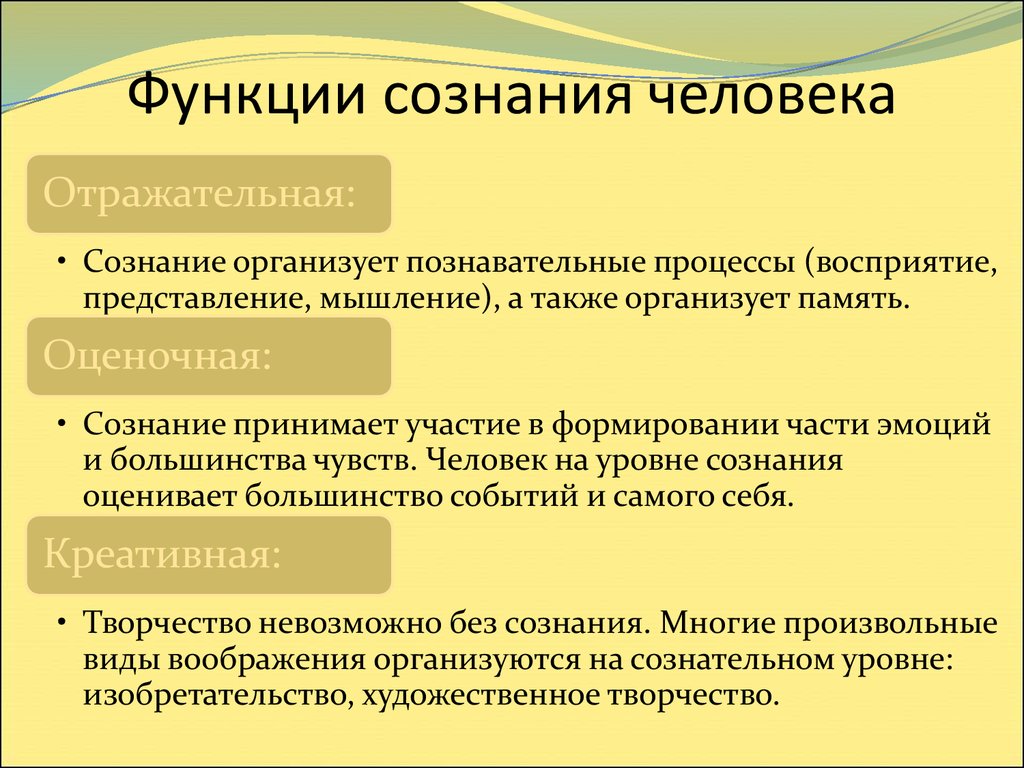

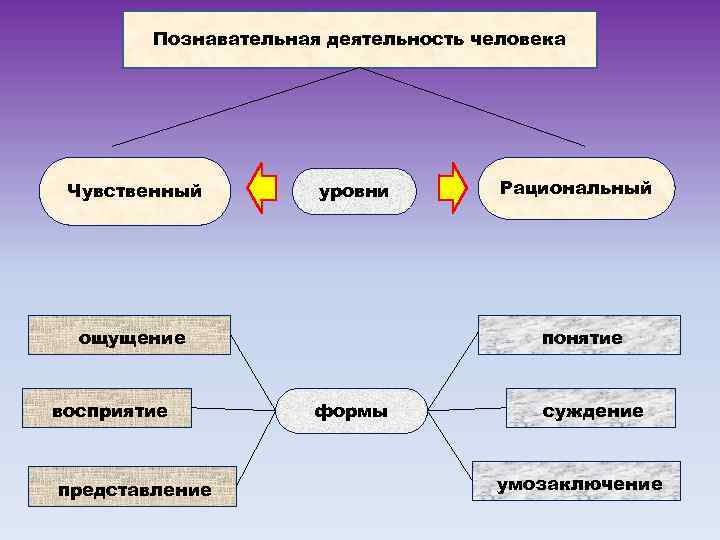

Этот курс посвящен четырем определяющим характеристикам разума:

- Субъективность (Неделя 2)

- Сознание (Неделя 3)

- Намеренность (Неделя 4)

- Агентство (5 неделя)

В следующие недели мы раскроем каждую из этих определяющих характеристик разума и исследуем, как и почему они связаны с телом и мозгом.

Эта статья из бесплатного онлайн-ресурса

Что такое разум?

Создано

Присоединяйся сейчас

Разблокируйте доступ к сотням экспертных онлайн-курсов и степеней от лучших университетов и преподавателей, чтобы получить аккредитованные квалификации и профессиональные сертификаты для составления резюме.

Присоединяйтесь к более чем 18 миллионам учащихся, чтобы начать, сменить или развить свою карьеру в своем собственном темпе в широком диапазоне тем.

Начать обучение

Уникальные свойства человеческого разума.

Уникальные свойства человеческого разума. Как это может быть?

Апрельский номер журнала J Journal of Anatomy посвящен обзорным статьям об эволюции человека. Результат так же удобен, как современный учебник. Более того, все статьи кажутся бесплатными. Поэтому я предлагаю читателям перейти к оглавлению журнала и начать загрузку этих PDF-файлов. Статья, наиболее непосредственно связанная с вопросами в этом блоге, называется «Естественная история человеческого разума: отслеживание эволюционных изменений в мозге и познании», написанная группой из Центра разума, мозга и эволюции Университета Джорджа Вашингтона (Чет С. Шервуд, Фрэнсис Субиоль). и Тадеуш В. Завидский). Наиболее полезной частью статьи для читателей этого блога, вероятно, являются списки психических черт, которые люди разделяют с обезьянами, и черт, которые уникальны для людей. Слушать, делиться информацией и выражать безграничное воображение — все это опирается на уникальные черты.

Слушать, делиться информацией и выражать безграничное воображение — все это опирается на уникальные черты.

Черты, которые мы разделяем с обезьянами, важны, и без них речь была бы невозможна:

- Социальные традиции : «Все человекообразные обезьяны, но не виды обезьян, обладают набором моделей поведения, которые включают жесты и стили манипуляций с объектами которые являются отличительными для данной социальной группы/сообщества, сохраняются из поколения в поколение и передаются горизонтально через социальное обучение». [pp 428-429] Язык был бы невозможен без этой способности, но меня поражает тот факт, что наличие традиции не приводит к большим различиям в результатах для различных культур обезьян. Есть ли у кого-нибудь информация о том, что некоторые культуры обезьян процветают больше, чем другие, или что некоторые более эффективно конкурируют с другими из-за своей культуры?

- Самосознание : Анализ самосознания обезьян основывается на их способности узнавать себя в зеркале.

Хотя полный язык кажется невозможным без самосознания, способность узнавать себя в зеркале, хотя и не ничто, всегда поражала меня очень низким уровнем самосознания. Я часто задавался вопросом, как животные справляются со своим отражением в воде. Многие животные пьют, поднося морду к бассейну и лакая воду языком. Как эти животные реагируют на то, что видят себя в воде?

Хотя полный язык кажется невозможным без самосознания, способность узнавать себя в зеркале, хотя и не ничто, всегда поражала меня очень низким уровнем самосознания. Я часто задавался вопросом, как животные справляются со своим отражением в воде. Многие животные пьют, поднося морду к бассейну и лакая воду языком. Как эти животные реагируют на то, что видят себя в воде? - Следование за взглядом : «Приматы очень чувствительны к направлению взгляда других». [429] Это старая новость в этом блоге.

- Отложенное удовлетворение : «Похоже, человекообразные обезьяны способны откладывать удовлетворение дольше, чем макаки-резусы». [431] Что-то, я думаю, и речь требует способности сосредоточиться на чем-то помимо непосредственного удовлетворения грубой потребности.

Затем следует список психических черт, которые кажутся присущими только людям:

- Совместное внимание : обычный подозреваемый в этом блоге.

- Теория разума : речь требует направления внимания другого, что, в свою очередь, требует, чтобы говорящий допускал наличие у слушателя способности обращать внимание. Знают ли также обезьяны, что у других есть психические состояния и переживания? Некоторые эксперименты предполагают, что нет, хотя вопрос неоднозначен и его трудно определить без доступа речи к субъективности. Являются ли шимпанзе бихевиористами? Философы не согласны.

- Имитация: Исследования имитации противоречат друг другу, предполагая, что способность к имитации не основывается на сигнальной когнитивной способности. Но мы можем сказать, что «как сотрудничество, так и подражание более «естественны» для человеческих детей, чем для молодых шимпанзе» и что «человеческие дети учатся на чужих ошибках, а нечеловеческие приматы — нет» [стр. 437]. Речь возможна только в том случае, если люди способны подражать манере речи друг друга. Слова и синтаксис исходят от других говорящих, но еще более важным является то, как акт говорения требует готовности учиться друг у друга.

- Ассоциативная независимость : в статье проводится различие между «независимостью от модальности/стимула» и «обобщенной систематичностью/независимостью от предметной области», но я признаю, что эти различия слишком тонки для моего грубого понимания, поэтому я смешиваю их вместе.

- Пункт, однако, имеет решающее значение для этой черты, где ломаются ассоциативные теории бихевиоризма. Только люди способны переключать модальности выражения. Если мы не можем говорить, мы жестикулируем; не может жестикулировать, запишите это. Таким образом, связь между тем, что мы должны вывести, и двигательными действиями, составляющими результат, не является фиксированной в виде условного рефлекса или инстинктивного поведения.

- Только люди общаются о чем-то без присутствия этого чего-то. Я мог бы прямо сейчас рассказать вам кое-что о Джордже Вашингтоне, и вы могли бы меня понять, даже если Вашингтона нет рядом.

- Вербальный вывод также безграничен: «он может представить любой объект, для которого у него есть термин, как обладающий любым свойством, для которого у него есть термин».

[439] Мы знаем о кошках и знаем о людях, поэтому мы можем говорить о кошках с человеческими свойствами (например, кот в сапогах), несмотря на то, что вне культуры такие вещи не встречаются. Они не являются частью природы; они наши собственные творения. Таким образом, мы можем говорить о вещах, неизвестных нашим чувствам.

[439] Мы знаем о кошках и знаем о людях, поэтому мы можем говорить о кошках с человеческими свойствами (например, кот в сапогах), несмотря на то, что вне культуры такие вещи не встречаются. Они не являются частью природы; они наши собственные творения. Таким образом, мы можем говорить о вещах, неизвестных нашим чувствам. - Мы также можем говорить о чем угодно, независимо от того, откуда мы об этом знаем. Таким образом, если мы узнаем о том, что находится по ту сторону холма во время охоты, мы все же можем говорить о том, что находится по ту сторону холма, в каком-то совершенно другом контексте.

- Эти вещи появились в речи очень поздно. Разговор на праязыке о здесь-и-сейчас не требует такой свободы. «Существует мало археологических свидетельств того, что даже наш относительно недавний предок-гоминид, Homo erectus , был способен на такое мышление». [439] Но полные речевые способности, которыми мы наслаждаемся, образные отсылки и метафоры, которые делают нашу жизнь и понимание такими богатыми, зависят от свободы от контекста обучения, которая кажется фантастической и совершенно не похожей ни на что известное другим видам.

- Двойственность структурирования : речь зависит от сочетания двух наборов инструментов: фонем, которые объединяются в слова (морфемы), и слов, которые объединяются в предложения. Птицы комбинируют разные звуки для создания разных песен, но сами песни не складываются во что-то большее. Без этой двойственности речь была бы гораздо менее адаптируемой и эволюционирующей. У макак-резусов есть множество сигналов для определенных триггеров, но нет основного шаблона, который можно использовать для адаптации этих сигналов к меняющимся обстоятельствам. Речь разная. Мы можем изменять слова по мере необходимости, просто слегка изменяя лежащие в их основе бессмысленные фонемы. Таким образом, слово типа этот может производить такие варианты, как эти и те . Никакая другая коммуникационная система не имеет такого простого пути развития.

- Рекурсивный синтаксис : в статье также упоминается этот старый резерв, но его нелегко защищать после презентаций в Барселоне Дерека Бикертона (см.

Хотя полный язык кажется невозможным без самосознания, способность узнавать себя в зеркале, хотя и не ничто, всегда поражала меня очень низким уровнем самосознания. Я часто задавался вопросом, как животные справляются со своим отражением в воде. Многие животные пьют, поднося морду к бассейну и лакая воду языком. Как эти животные реагируют на то, что видят себя в воде?

Хотя полный язык кажется невозможным без самосознания, способность узнавать себя в зеркале, хотя и не ничто, всегда поражала меня очень низким уровнем самосознания. Я часто задавался вопросом, как животные справляются со своим отражением в воде. Многие животные пьют, поднося морду к бассейну и лакая воду языком. Как эти животные реагируют на то, что видят себя в воде?

[439] Мы знаем о кошках и знаем о людях, поэтому мы можем говорить о кошках с человеческими свойствами (например, кот в сапогах), несмотря на то, что вне культуры такие вещи не встречаются. Они не являются частью природы; они наши собственные творения. Таким образом, мы можем говорить о вещах, неизвестных нашим чувствам.