Читать книгу «Характероанализ. Техника и основные положения для обучающихся и практикующих аналитиков» онлайн полностью📖 — Вильгельма Райха — MyBook.

Wilhelm Reich

Charakteranalyse

Technik und Grundlagen

Все права защищены. Любое использование материалов данной книги полностью или частично без разрешения правообладателя запрещается

Перевод и научная редакция Боковикова А. М.

© «Когито-Центр», перевод на русский язык, оформление, 2006

© 1971, 1989 by Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Характероаналитические исследования, представленные мною в этой книге, связаны с проблемами клинического психоанализа, которые девять лет назад я попытался очертить во вступлении к моей книге «Импульсивный характер», не предлагая в ней даже приблизительного на них ответа. Знатока научных работ по психоанализу не удивит, что между постановкой проблемы и частичным ее решением прошло почти десятилетие. Когда, работая в Венской психоаналитической амбулатории, я взялся за лечение сразу нескольких импульсивных психопатий, тут же возникли некоторые терапевтические проблемы, для преодоления которых было достаточно мало-мальски понять расщепленную структуру Я больного; но уже тогда можно было предположить, что для теории и терапии неврозов характера, вызванных сдерживанием влечений, которые в свое время я противопоставлял импульсивным неврозам, большое значение должны иметь генетико-динамическая теория характера, затем строгое разграничение содержательной и формальной стороны сопротивлений, которые не позволяют «личности» раскрыть вытесненное и, наконец, глубокое понимание генетической дифференциации типов характера.

Технико-терапевтические рассуждения и динамико-экономические представления о характере как о целостном образовании возникли главным образом на основе богатого опыта и дискуссий на венском «Семинаре по психоаналитической терапии» в вышеупомянутом учреждении, которым на протяжении шести лет я руководил при активном содействии моих трудолюбивых молодых коллег. Также и теперь не следует ожидать ни завершенности изложения поднятых проблем, ни окончательного их решения. Сегодня, как и девять лет назад, мы по-прежнему далеки от всеобъемлющей, систематической психоаналитической характерологии. Я лишь надеюсь с помощью этого сочинения сократить значительную часть дистанции.

Технические разделы были написаны зимой 1928/29 г., и на протяжении четырех лет у меня была возможность их пересмотреть, однако мне не пришлось в них ничего существенно менять. Теоретические разделы представляют собой расширенные до главы III (раздел II), отчасти также дополненные переиздания моих статей, вышедших в последние годы в «Международном психоаналитическом журнале».

По многим причинам, в том числе из-за нехватки времени, я не мог исполнить желание многих коллег написать обстоятельную книгу об аналитической технике. Поэтому речь могла идти только о том, чтобы изложить и обосновать технические принципы, вытекающие из характероанализа. Аналитической технике нельзя научиться по книгам, поскольку практическая работа бесконечно сложнее, и ее можно понять только путем детального разбора случаев на семинарах и контрольных занятиях.

Тем не менее одно важное возражение, которое напрашивается и которое в известном отношении следует ожидать, мы должны обсудить более основательно, поскольку оно на первый взгляд подкупает и, главное, ставит под сомнение необходимость усилий и затрат, связанных с такой публикацией. Это возражение заключается в следующем: не означает ли эта публикация в целом чрезмерную и одностороннюю переоценку индивидуальной психотерапии и характерологии? В таком городе, как Берлин, имеется несколько миллионов невротических, по своей психической структуре не способных к труду и наслаждению людей; ежедневно и ежечасно семейное воспитание и социальные условия порождают новые тысячи неврозов. Имеет ли тогда смысл наполнять двадцать печатных листов рассуждениями об индивидуальной аналитической технике, о структурных соотношениях, динамике характера и т. п., о столь малоинтересных в наше время вещах? Тем более что я не могу похвалиться, что даю пригодные рекомендации для массовой терапии неврозов, для кратковременного, надежного и быстродействующего лечения. Долгое время я и сам не мог избавиться от сильного впечатления от этого возражения. В конце концов мне пришлось сказать себе, что подобная точка зрения близорука, она даже хуже, чем привычное для нас сегодня ограничение исключительно вопросами индивидуальной психотерапии. Можно считать типичной диалектической уловкой, что именно такой взгляд на безнадежное с социальной точки зрения положение индивидуальной психотерапии, которое обусловлено массовым общественным производством неврозов, должен был привести к еще более основательному, к еще более интенсивному занятию проблемами индивидуальной терапии. Я старался показать, что неврозы являются результатом патриархально-семейного и подавляющего сексуальность воспитания, что всерьез надо рассчитывать только на профилактику неврозов, для практического осуществления которой в нынешней общественной системе нет никаких предпосылок, что только принципиальное изменение общественных институтов и идеологий, зависящее от исхода политических баталий нашего столетия, создаст условия для широкой профилактики неврозов.

Имеет ли тогда смысл наполнять двадцать печатных листов рассуждениями об индивидуальной аналитической технике, о структурных соотношениях, динамике характера и т. п., о столь малоинтересных в наше время вещах? Тем более что я не могу похвалиться, что даю пригодные рекомендации для массовой терапии неврозов, для кратковременного, надежного и быстродействующего лечения. Долгое время я и сам не мог избавиться от сильного впечатления от этого возражения. В конце концов мне пришлось сказать себе, что подобная точка зрения близорука, она даже хуже, чем привычное для нас сегодня ограничение исключительно вопросами индивидуальной психотерапии. Можно считать типичной диалектической уловкой, что именно такой взгляд на безнадежное с социальной точки зрения положение индивидуальной психотерапии, которое обусловлено массовым общественным производством неврозов, должен был привести к еще более основательному, к еще более интенсивному занятию проблемами индивидуальной терапии. Я старался показать, что неврозы являются результатом патриархально-семейного и подавляющего сексуальность воспитания, что всерьез надо рассчитывать только на профилактику неврозов, для практического осуществления которой в нынешней общественной системе нет никаких предпосылок, что только принципиальное изменение общественных институтов и идеологий, зависящее от исхода политических баталий нашего столетия, создаст условия для широкой профилактики неврозов. Теперь уже ясно, что профилактика неврозов невозможна, если она не подготовлена теоретически, и поэтому изучение динамико-экономических отношений человеческих структур является важнейшей ее предпосылкой. Как это связано с индивидуальной техникой терапии? Чтобы изучать человеческие структуры соответствующим профилактике неврозов образом, необходимо совершенствовать нашу аналитическую технику. В ходе моих рассуждений будет показано, почему прежние технические знания не годятся для осуществления этой цели. Следовательно, первоочередной задачей психотерапии, если она хочет сосредоточиться на решении будущих задач профилактики неврозов, должно стать создание теории техники и терапии, которая исходит из динамико-экономических процессов в психическом событии. Мы прежде всего нуждаемся в терапевтах, которые знают, почему они могут изменять структуры или по каким причинам им это не удается. Если в какой-либо другой области медицины мы хотим преодолеть эпидемию, то приложим все силы к тому, чтобы с помощью наиболее разработанных методов исследовать и понять отдельные типичные случаи болезни и благодаря этому дать социально-гигиенические рекомендации.

Теперь уже ясно, что профилактика неврозов невозможна, если она не подготовлена теоретически, и поэтому изучение динамико-экономических отношений человеческих структур является важнейшей ее предпосылкой. Как это связано с индивидуальной техникой терапии? Чтобы изучать человеческие структуры соответствующим профилактике неврозов образом, необходимо совершенствовать нашу аналитическую технику. В ходе моих рассуждений будет показано, почему прежние технические знания не годятся для осуществления этой цели. Следовательно, первоочередной задачей психотерапии, если она хочет сосредоточиться на решении будущих задач профилактики неврозов, должно стать создание теории техники и терапии, которая исходит из динамико-экономических процессов в психическом событии. Мы прежде всего нуждаемся в терапевтах, которые знают, почему они могут изменять структуры или по каким причинам им это не удается. Если в какой-либо другой области медицины мы хотим преодолеть эпидемию, то приложим все силы к тому, чтобы с помощью наиболее разработанных методов исследовать и понять отдельные типичные случаи болезни и благодаря этому дать социально-гигиенические рекомендации. Стало быть, мы концентрируемся на индивидуальной технике не потому, что слишком высоко ценим индивидуальную терапию, а потому, что без хорошей техники мы не достигнем понимания, в котором нуждаемся для достижения более широкой цели структурного исследования.

Стало быть, мы концентрируемся на индивидуальной технике не потому, что слишком высоко ценим индивидуальную терапию, а потому, что без хорошей техники мы не достигнем понимания, в котором нуждаемся для достижения более широкой цели структурного исследования.

К этому добавляется еще один момент, образующий общий фон будущих клинических исследований. Мы должны его здесь вкратце очертить для ориентации читателя. В отличие от других областей медицинской науки мы имеем дело не с бактериями или опухолями, а с человеческими реакциями и психическими заболеваниями. Вышедшая из медицины, наша наука значительно ее переросла. Если, согласно известному изречению, люди сами создают свою историю в зависимости от конкретных экономических условий и предпосылок, если материалистическое понимание истории должно исходить из первой предпосылки социологии – природной и психической организации человека, то становится ясно, что в определенный момент наше исследование приобретает решающее для социологии значение. Мы изучаем психические структуры, их динамику и экономику. От психической структуры зависит «важнейшая» производительная сила, производительная сила рабочей силы. Ни так называемый «субъективный фактор» истории, ни производительную силу рабочей силы нельзя понять без естественнонаучной психологии. Предпосылкой для этого является отмежевание от тех психоаналитических воззрений, которые объясняют культуру и историю человеческого общества исходя из влечений, и не учитывают того, что сначала общественные условия должны были повлиять на человеческие потребности и их изменить, прежде чем эти изменившиеся влечения и потребности смогли начать действовать в качестве исторических факторов. Самые известные из сегодняшних характерологов пытаются понять мир исходя из «ценности» и «характера», вместо того чтобы выводить характер и определенные ценности из общественного процесса.

Мы изучаем психические структуры, их динамику и экономику. От психической структуры зависит «важнейшая» производительная сила, производительная сила рабочей силы. Ни так называемый «субъективный фактор» истории, ни производительную силу рабочей силы нельзя понять без естественнонаучной психологии. Предпосылкой для этого является отмежевание от тех психоаналитических воззрений, которые объясняют культуру и историю человеческого общества исходя из влечений, и не учитывают того, что сначала общественные условия должны были повлиять на человеческие потребности и их изменить, прежде чем эти изменившиеся влечения и потребности смогли начать действовать в качестве исторических факторов. Самые известные из сегодняшних характерологов пытаются понять мир исходя из «ценности» и «характера», вместо того чтобы выводить характер и определенные ценности из общественного процесса.

В более широком контексте вопроса о социологической функции формирования характера мы должны проявить свой интерес к известному, но в деталях пока еще малопонятному факту, что определенному общественному устройству в целом соответствуют определенные психические структуры людей, или, выражаясь иначе, что каждое общественное устройство создает характеры, в которых оно нуждается, чтобы поддерживать свою прочность. В классовом обществе именно господствующий класс с помощью воспитания и института семьи защищает свои позиции, делая свою идеологию господствующей идеологией всех членов общества. Но дело не только в навязывании идеологии всем членам общества. Речь идет не о приукрашивании с помощью разного рода воззрений, а о глубинном процессе, происходящем в каждом подрастающем поколении этого общества, о соответствующем общественному устройству изменении и формировании психических структур, причем во всех слоях населения. Естественнонаучная психология и учение о характере имеют, следовательно, четко очерченную задачу: они должны установить средства и механизмы, благодаря которым общественное бытие людей превращается в психическую структуру и, таким образом, также в идеологию. Тем самым общественное производство идеологий нужно отличать от их воспроизводства в людях данного общества. Если исследование первого является задачей социологии и экономики, то изучение второго – задача психоанализа. Он должен исследовать воздействия и непосредственного материального бытия (питания, жилья, одежды, трудового процесса), т.

В классовом обществе именно господствующий класс с помощью воспитания и института семьи защищает свои позиции, делая свою идеологию господствующей идеологией всех членов общества. Но дело не только в навязывании идеологии всем членам общества. Речь идет не о приукрашивании с помощью разного рода воззрений, а о глубинном процессе, происходящем в каждом подрастающем поколении этого общества, о соответствующем общественному устройству изменении и формировании психических структур, причем во всех слоях населения. Естественнонаучная психология и учение о характере имеют, следовательно, четко очерченную задачу: они должны установить средства и механизмы, благодаря которым общественное бытие людей превращается в психическую структуру и, таким образом, также в идеологию. Тем самым общественное производство идеологий нужно отличать от их воспроизводства в людях данного общества. Если исследование первого является задачей социологии и экономики, то изучение второго – задача психоанализа. Он должен исследовать воздействия и непосредственного материального бытия (питания, жилья, одежды, трудового процесса), т. е. образа жизни, удовлетворения потребностей и так называемой общественной надстройки, т. е. морали, законов и институтов, на аппарат влечений, как можно более полно определить бесконечное множество промежуточных звеньев при преобразовании «материального базиса» в «идеальную надстройку». Для социологии не может быть безразлично, достаточно ли хорошо и в какой мере психология справляется с этой задачей, ибо, хотя человек и является прежде всего объектом своих потребностей и общественного устройства, которое так или иначе организует удовлетворение потребностей, одновременно он является субъектом общественного процесса и истории, которую он «сам делает», но, разумеется, не совсем так, как ему хотелось бы, а в рамках конкретных экономических и культурных предпосылок и условий, определяющих содержание и результат человеческих поступков.

е. образа жизни, удовлетворения потребностей и так называемой общественной надстройки, т. е. морали, законов и институтов, на аппарат влечений, как можно более полно определить бесконечное множество промежуточных звеньев при преобразовании «материального базиса» в «идеальную надстройку». Для социологии не может быть безразлично, достаточно ли хорошо и в какой мере психология справляется с этой задачей, ибо, хотя человек и является прежде всего объектом своих потребностей и общественного устройства, которое так или иначе организует удовлетворение потребностей, одновременно он является субъектом общественного процесса и истории, которую он «сам делает», но, разумеется, не совсем так, как ему хотелось бы, а в рамках конкретных экономических и культурных предпосылок и условий, определяющих содержание и результат человеческих поступков.

С разделением общества на владельцев средств производства и владельцев товаров в виде рабочей силы каждый общественный строй определяется именно первыми владельцами независимо от воли и умов последних, чаще всего даже вопреки их воле. Но когда этот строй начинает формировать психические структуры всех членов общества, он воспроизводится в людях. А поскольку это происходит через изменение и использование аппарата влечений, управляемого либидинозными потребностями, он закрепляется в них также и аффективно. С появлением частной собственности на средства производства первым и самым важным местом воспроизводства общественного строя становится патриархальная семья, которая создает в характере детей почву для дальнейших воздействий через авторитарный строй. Если семья занимает первое место в процессе производства структуры характера, то, учитывая роль сексуального воспитания в педагогической системе в целом, становится ясно, что в первую очередь именно благодаря либидинозным интересам и энергиям происходит закрепление общественно-авторитарного строя. Таким образом, структуры характера людей в конкретной эпохе или общественной системе не только являются отражением этой системы, но – что еще более важно – и представляют собой средство их закрепления.

Но когда этот строй начинает формировать психические структуры всех членов общества, он воспроизводится в людях. А поскольку это происходит через изменение и использование аппарата влечений, управляемого либидинозными потребностями, он закрепляется в них также и аффективно. С появлением частной собственности на средства производства первым и самым важным местом воспроизводства общественного строя становится патриархальная семья, которая создает в характере детей почву для дальнейших воздействий через авторитарный строй. Если семья занимает первое место в процессе производства структуры характера, то, учитывая роль сексуального воспитания в педагогической системе в целом, становится ясно, что в первую очередь именно благодаря либидинозным интересам и энергиям происходит закрепление общественно-авторитарного строя. Таким образом, структуры характера людей в конкретной эпохе или общественной системе не только являются отражением этой системы, но – что еще более важно – и представляют собой средство их закрепления. Благодаря исследованию изменения сексуальной морали при переходе от матриархата к патриархату (см. мою книгу «Вторжение сексуальной морали») удалось показать, что это закрепление через приспособление структур характера к новому общественному устройству составляет консервативную сущность так называемой «традиции».

Благодаря исследованию изменения сексуальной морали при переходе от матриархата к патриархату (см. мою книгу «Вторжение сексуальной морали») удалось показать, что это закрепление через приспособление структур характера к новому общественному устройству составляет консервативную сущность так называемой «традиции».

В этом закреплении в характере общественного порядка находит свое объяснение терпимость угнетенных слоев населения по отношению к господству высшего слоя общества, обладающего средствами власти, терпимость, которая порой вырастает до согласия с авторитарным подавлением вопреки собственным интересам. В сфере подавления половой жизни это проявляется гораздо отчетливее, чем в сфере удовлетворения материальных и культурных потребностей. Но именно на примере образования либидинозных структур можно показать, что с закреплением общественного порядка, который полностью или частично препятствует удовлетворению потребностей, одновременно создаются психические предпосылки, подрывающие это закрепление черт характера. В постоянной взаимосвязи с развитием общественного процесса со временем возникает все большее расхождение между навязанным отказом и повышенным напряжением, создаваемым потребностью, которое разрушительно влияет на «традицию» и образует психологическое ядро формирующихся настроений, подрывающих это закрепление.

В постоянной взаимосвязи с развитием общественного процесса со временем возникает все большее расхождение между навязанным отказом и повышенным напряжением, создаваемым потребностью, которое разрушительно влияет на «традицию» и образует психологическое ядро формирующихся настроений, подрывающих это закрепление.

Консервативный элемент структуры характера человека нашего общества нельзя объяснить инстанцией, которую мы называем «Сверх-Я». Хотя моральные инстанции у человека возникают в связи с определенными запретами со стороны общества, первыми репрезентантами которых выступают родители, но уже начальные изменения в Я и во влечениях, происходящие в связи с самыми ранними фрустрациями и идентификациями и постепенно приводящие к формированию Сверх-Я, в конечном счете определяются экономической структурой общества и уже представляют собой первые репродукции и закрепления общественной системы и при этом они начинают уже проявлять первые противоречия. Если у маленького ребенка развивается анальный характер, то, разумеется, вместе с ним развивается и соответствующее ему упрямство. Сверх-Я приобретает особое значение в этом закреплении из-за того, что, по сути, оно группируется вокруг детских инцестуозных генитальных притязаний, а также из-за того, что здесь связывается энергия, и поэтому формирование характера обретает свое действительное назначение.

Сверх-Я приобретает особое значение в этом закреплении из-за того, что, по сути, оно группируется вокруг детских инцестуозных генитальных притязаний, а также из-за того, что здесь связывается энергия, и поэтому формирование характера обретает свое действительное назначение.

Зависимость формирования характера от историко-экономической ситуации, в которой оно происходит, наиболее отчетливо проявляется в изменениях, обнаруживающихся у членов примитивных обществ, когда они попадают в незнакомые экономические и культурные условия или начинают преобразовывать свое социальное устройство.

Из сообщений этнографа Малиновского следует, что характерологические различия в одной и той же местности относительно быстро меняются, если изменяется социальная структура. К примеру, он посчитал жителей Амфлетских островов (южная часть Индийского океана) недоверчивыми, пугливыми и враждебными по сравнению с живущими неподалеку тробрианцами, которые, напротив, просты, прямодушны, открыты. Первые уже живут при патриархальном общественном устройстве со строгой семейной и сексуальной моралью, вторые, напротив, все еще наслаждаются свободами материнского права. Эти факты подтверждают вытекающую из клинического психоанализа и изложенную в другом месте точку зрения[1], что социально-экономическая структура общества влияет на формирование характера его членов не непосредственно, а очень сложным окольным путем: она обусловливает определенные формы семьи; которые не только предполагают определенные формы половой жизни, но и продуцируют их, влияя на влечения детей и подростков, в результате чего происходит изменение установок и способов реагирования. Тем самым мы можем расширить наш прежний тезис о воспроизводстве и закреплении в характере общественной системы и сказать: структура характера представляет собой застывший социологический процесс определенной эпохи. Идеологии общества могут стать материальной силой только при условии, что они действительно изменяют структуры характера людей. Исследование структуры характера представляет, таким образом, не только клинический интерес. Оно может дать нам много важного, если мы займемся вопросом, почему идеологии ниспровергаются намного медленнее, чем социально-экономический базис, иными словами, почему обычно человек так часто далек от того, что он сам создает, и что, собственно говоря, должно было бы и могло бы его изменять.

Эти факты подтверждают вытекающую из клинического психоанализа и изложенную в другом месте точку зрения[1], что социально-экономическая структура общества влияет на формирование характера его членов не непосредственно, а очень сложным окольным путем: она обусловливает определенные формы семьи; которые не только предполагают определенные формы половой жизни, но и продуцируют их, влияя на влечения детей и подростков, в результате чего происходит изменение установок и способов реагирования. Тем самым мы можем расширить наш прежний тезис о воспроизводстве и закреплении в характере общественной системы и сказать: структура характера представляет собой застывший социологический процесс определенной эпохи. Идеологии общества могут стать материальной силой только при условии, что они действительно изменяют структуры характера людей. Исследование структуры характера представляет, таким образом, не только клинический интерес. Оно может дать нам много важного, если мы займемся вопросом, почему идеологии ниспровергаются намного медленнее, чем социально-экономический базис, иными словами, почему обычно человек так часто далек от того, что он сам создает, и что, собственно говоря, должно было бы и могло бы его изменять. К классовым препятствиям в совместном пользовании культурой добавляется еще одно: структуры характера приобретаются и сохраняются в раннем детстве, не претерпевая особых изменений. Однако социально-экономическая ситуация, которая в свое время заложила его основу, быстро меняется с развитием производительных сил и выдвигает позднее другие требования, другие формы приспособления. Разумеется, она также создает новые установки и способы реагирования, которые перекрывают и пронизывают ранее приобретенное свойство, но не исключают его. Оба этих свойства, которые соответствуют различным, разведенным во времени социологическим ситуациям, вступают теперь в противоречие друг с другом. Например, женщина, воспитанная в семье на рубеже 1900 г., выработала способ реагирования, соответствующий социально-экономической ситуации 1900 г.; но в 1925 г. вследствие экономического процесса разложения капитализма семейные условия изменились настолько, что, несмотря на частичное приспособление в поверхностных слоях ее личности, она начинает испытывать сильнейшие противоречия.

К классовым препятствиям в совместном пользовании культурой добавляется еще одно: структуры характера приобретаются и сохраняются в раннем детстве, не претерпевая особых изменений. Однако социально-экономическая ситуация, которая в свое время заложила его основу, быстро меняется с развитием производительных сил и выдвигает позднее другие требования, другие формы приспособления. Разумеется, она также создает новые установки и способы реагирования, которые перекрывают и пронизывают ранее приобретенное свойство, но не исключают его. Оба этих свойства, которые соответствуют различным, разведенным во времени социологическим ситуациям, вступают теперь в противоречие друг с другом. Например, женщина, воспитанная в семье на рубеже 1900 г., выработала способ реагирования, соответствующий социально-экономической ситуации 1900 г.; но в 1925 г. вследствие экономического процесса разложения капитализма семейные условия изменились настолько, что, несмотря на частичное приспособление в поверхностных слоях ее личности, она начинает испытывать сильнейшие противоречия. Ее характер требует, например, строго моногамной половой жизни, но тем временем моногамия в общественном и идеологическом плане утрачивает свое значение и, понимая это, женщина не может требовать соблюдения супружеской верности ни от себя, ни от своего супруга, но структурно она не доросла до новых отношений и их нового понимания.

Ее характер требует, например, строго моногамной половой жизни, но тем временем моногамия в общественном и идеологическом плане утрачивает свое значение и, понимая это, женщина не может требовать соблюдения супружеской верности ни от себя, ни от своего супруга, но структурно она не доросла до новых отношений и их нового понимания.

Телесно-ориентированная терапия — что это, упражнения, техники

На протяжении многих лет психологами, физиологами и медиками предпринимались попытки установления истинных причин психосоматических заболеваний. Специалистам удалось доказать наличие прочной связи между телом и душевным состоянием человека. Этот факт стал основополагающей идеей при разработке телесно-ориентированной терапии.

В данной статье попробуем детально разобраться в том, что же такое телесно-ориентированная терапия.

Содержание

- Телесно-ориентированная терапия — что это такое

- Суть терапии

- Методы телесно-ориентированной психотерапии

- Техники

- Упражнения

- Преимущества и недостатки

- Заключение

Телесно-ориентированная терапия — что это такое

Еще во времена средневековья йоги, ведуны и шаманы знали о том, что через систему особых дыхательных и физических упражнений можно исцелить душу. Асаны в йоге, ритуальные танцы, сексуальные танцы, восточные единоборства – вот далеко не полный список того, что можно считать прообразом телесно-ориентированной коррекции.

Асаны в йоге, ритуальные танцы, сексуальные танцы, восточные единоборства – вот далеко не полный список того, что можно считать прообразом телесно-ориентированной коррекции.

Основоположник телесно-ориентированной терапии в современном понимании данного термина – В. Райх. Учителями Райха были К. Маркс, К.Г. Юнг и З. Фрейд.

Со временем Райх разработал свою концепцию лечения души через тело, которая сегодня известна в большинстве стран мира. Практикующие психологи и психотерапевты адаптировали учение Райха под особенности клиентов, с которыми им приходится работать, в результате чего сейчас известно множество вариаций телесно-ориентированных методов психологической коррекции.

Под универсальную аббревиатуру ТОТ (телесно-ориентированную терапию) попадает совокупность психотерапевтических методов, которые помогают человеку справиться с душевными переживаниями с помощью тех или иных воздействий на тело со стороны психолога или психотерапевта.

Другими словами, занятия по телесно-ориентированной терапии помогают человеку научиться трансформировать негативные события прошлого в эмоционально нейтральные воспоминания, избавиться от психосоматических проявлений.

Сегодня считается, что телесная терапия — это перспективное направление деятельности лекарей человеческих душ.

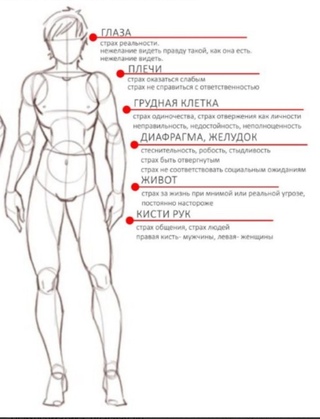

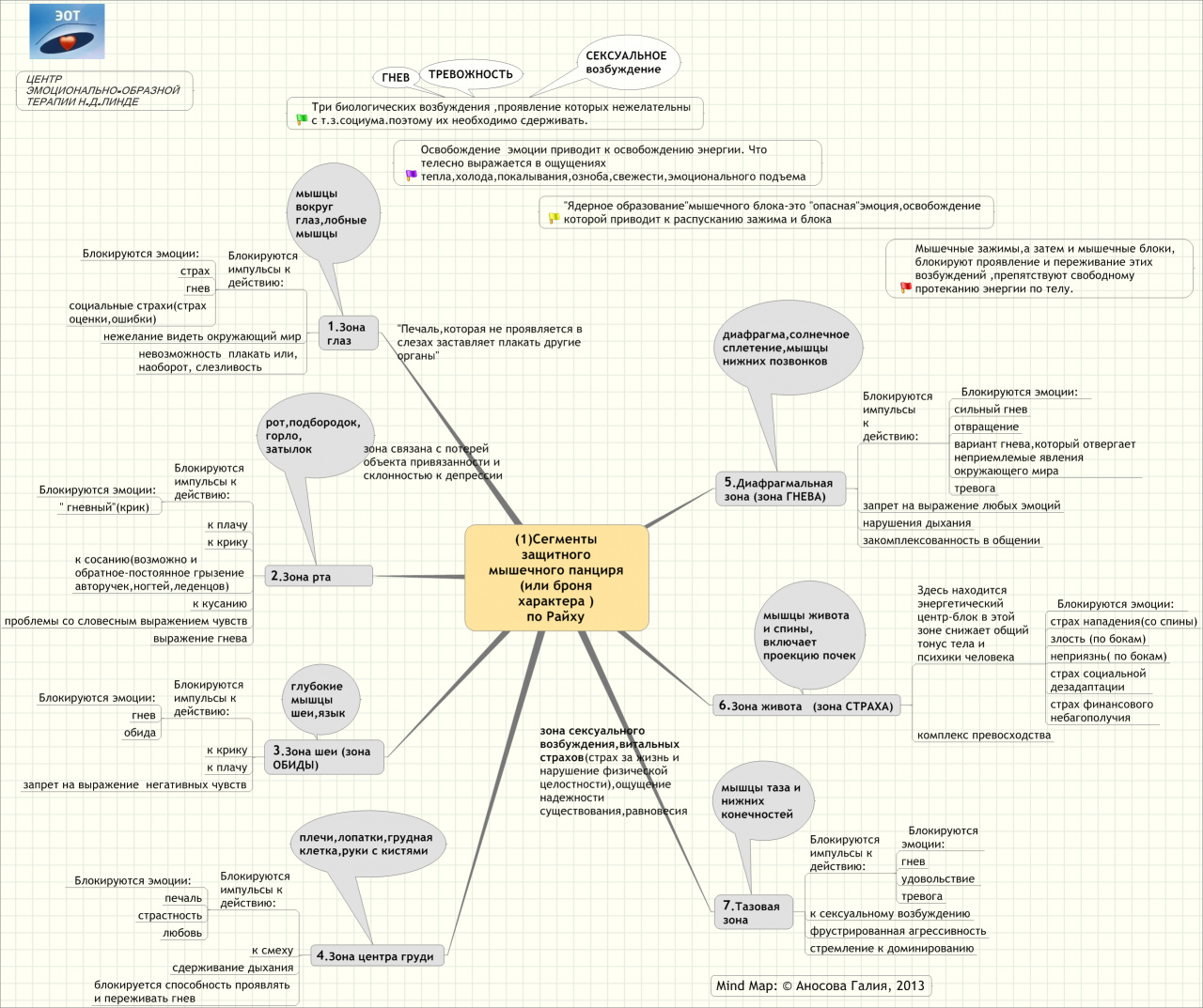

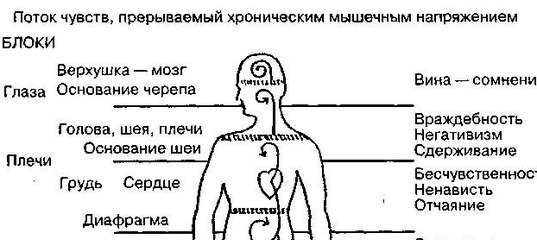

Суть терапии

Вильгельм Райх обратил внимание на то, что люди, имеющие похожую конституцию, пережили схожие эмоциональные потрясения в прошлом. Психодинамики у них идентичны. Разные люди, столкнувшись со стрессом, реагируют на него практически одинаково. Именно поэтому людей, переживших психологическое насилие, выдает особая модель поведения: отдельные мышцы их тела постоянно напряжены, движения лишены грациозности и плавности, они не умеют адекватными способами выражать свои эмоции. Характер и индивидуальность человека оказываются надежно спрятанными за мышечным панцирем. Этот защитный короб негативно воздействует не только на внешний облик человека, но и на его психологическое самочувствие: поза человека со стороны выглядит неестественно, а нарушение кровообращения из-за мышечных зажимов приводит к искажению работы внутренних органов. Часто защитный панцирь становится причиной развития артроза и остеохондроза.

Этот защитный короб негативно воздействует не только на внешний облик человека, но и на его психологическое самочувствие: поза человека со стороны выглядит неестественно, а нарушение кровообращения из-за мышечных зажимов приводит к искажению работы внутренних органов. Часто защитный панцирь становится причиной развития артроза и остеохондроза.

Личностный рост человека, находящегося под защитным панцирем, останавливается. Негативные эмоции по этому поводу человек сознательно подавляет, расплачиваясь за это нервными тиками, заиканием, неврозами, психозами, аддикциями, язвой желудка, дистонией. Сексуальные желания также подавляются, что оборачивается агрессивностью. Вытесненные желания и потребности оседают в той или иной части тела. Этот груз не позволяет потокам положительной энергии свободно циркулировать в теле.

Вильгельм Райх экспериментальным путем установил, что изменить ситуацию можно, если воздействовать на тело определенным образом. Снять мышечные зажимы можно с помощью специально подобранных физических упражнений. Сеансы телесно-ориентированной терапии помогают человеку осознать и принять собственные потребности и желания, что открывает путь личностного роста. Именно поэтому телесная терапия стала любимым инструментом мануальных терапевтов и ведущей техникой в рефлексотерапии. Полностью устранить защитный панцирь можно только после детальной проработки подавляемых эмоций.

Сеансы телесно-ориентированной терапии помогают человеку осознать и принять собственные потребности и желания, что открывает путь личностного роста. Именно поэтому телесная терапия стала любимым инструментом мануальных терапевтов и ведущей техникой в рефлексотерапии. Полностью устранить защитный панцирь можно только после детальной проработки подавляемых эмоций.

В ходе проведения сеансов телесно-ориентированной терапии психолог учит клиента обращать внимание на постоянное напряжение в той или иной части тела. Анализируя локализацию напряжения, психолог вместе с клиентом устанавливает возможную причину его появления. Если удастся выявить причину напряжения, удастся и проработать вытесненные переживания.

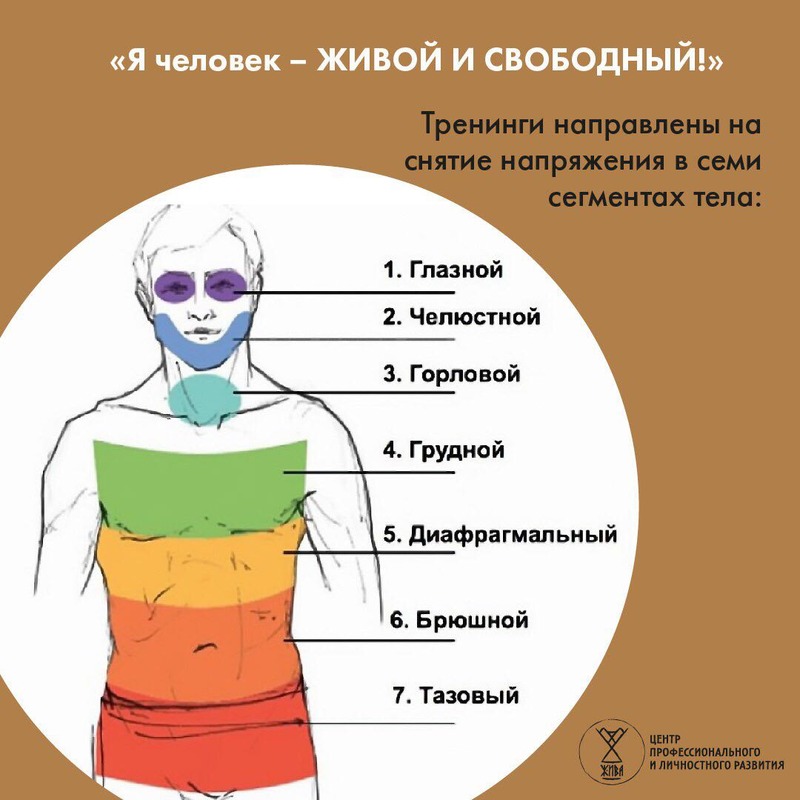

Райх полагал, что обязательное условие успеха телесно-ориентированной терапии – это проработка блоков панциря сверху вниз:

- Глаза, лоб, брови, скальп. Глазной защитный панцирь возникает из-за социальных страхов, слабого развития коммуникативных качеств у человека.

Признаком мышечных зажимов в этом секторе являются:

- слабо выраженная мимика, ощущение застывшей маски на лице;

- бегающий взгляд, при разговоре человеку трудно смотреть в глаза собеседнику;

- ярко выраженная вертикальная складка на переносице, многочисленные горизонтальные морщины на лбу.

Причинами возникновения лобного панциря считают чрезмерную интеллектуальную деятельность, нарушение режима труда и отдыха, хроническую усталость.

- Оральный блок (затылок, губы, ротовая полость, подбородок). Зажим в этом блоке проявляется в виде

- потребности все время что-то жевать;

- напряженной челюсти;

- желваков, периодически пробегающих по лицу.

У детей он выражается в склонности корчить рожицы, дразниться. Как правило, такие люди немногословны, скрытны, замкнуты.

Причиной возникновения орального панциря считают необходимость постоянно контролировать себя, сдерживать свою агрессию.

Оральный зажим может давать осложнения на мышцы спины. Массаж при такой боли в спине дает лишь временное облегчение, так как не снимает зажим с челюсти.

- Шея, горло. Шейный зажим приводит к потере гармонии с собой и с миром. О наличии панциря в этом отделе свидетельствуют:

- тихий голос;

- невротический кашель;

- повышенное слюнообразование, частые сглатывания.

Людям с панцирем в области шеи и горла не свойственно говорить о своих чувствах, высказывать свое недовольство. Они часто становятся жертвами несправедливости, но никогда не стремятся отстаивать свои права и интересы.

Причиной возникновения шейного панциря обычно является затаенная обида на родителей. Также привести к окаменению мышц шеи может свойственная современной молодежи зависимость от гаджетов.

В области психосоматики зажим на мышцах горла и шеи проявляется частыми ангинами и ощущением стоящего в горле кома. Если человек игнорирует дискомфорт в области шеи, постепенно этот мышечный зажим спустится ниже: к шейному панцирю «прирастет» грудной панцирь.

- Грудная клетка, плечи, руки. Мышечный зажим в области грудной клетки проявляет себя

- ощущением тяжести в груди;

- искривлением позвоночника;

- нарушениями осанки;

- затрудненным дыханием;

- асимметричным положением плеч. Если человеку свойственна повышенная тревожность, плечи будут приподняты. Если же индивид обладает патологически заниженной самооценкой, плечи будут опущены.

Как правило, у людей с грудным панцирем крайне низкая гибкость. Они часто жалуются на мышечную боль в плечах, потливость ладоней, одышку.

Грудной панцирь не позволяет человеку проявлять любовь, быть увлеченным чем-либо, мечтать. Такие люди страдают от неразделенной любви, патологической ревности, предательства близких.

Грудной панцирь может возникнуть в результате сложной социализации индивида. С большой вероятностью он сформируется у школьника, которого отвергают сверстники.

- Диафрагмальная область, солнечное сплетение, нижний отдел позвоночника. Внешне этот зажим проявляется

- трудностями при выдохе;

- малой жизненной емкостью легких;

- сколиозом;

- склонностью откладывать важные дела на потом;

- склонностью начинать сразу несколько дел и ни одно из них не доводить до конца;

- склонностью жить в выдуманном мире, отрываясь от реальности.

Психосоматика проявляется в виде легочных заболеваний и частой рвоты.

Диафрагмальный панцирь формируется в том случае, если родители запрещают ребенку открыто проявлять свои чувства, призывают к тишине и спокойствию. Также он может развиться в результате сильного эмоционального потрясения. Во взрослой жизни зажим в этой сфере может возникнуть, если человек вынужден постоянно взаимодействовать с людьми, которые ему неприятны.

- Брюшной отдел. Зажим в этой области проявляется:

- выпирающим животом;

- проблемами с пищеварением, ожирением;

- мнительностью;

- подозрительностью;

- склонностью заранее занимать оборонительную позицию в процессе межличностного взаимодействия;

- злостью, немотивированной агрессией;

- завистью.

В брюшной полости оседают все детские тревоги и страхи. В результате эмоциональной перегруженности в организме вырабатывается избыточное количество желчи: про такого человека говорят, что он «змея, которая плюется ядом». Переполненный живот не позволяет человеку спокойно воспринимать критику, разрешать конфликты мирным путем, выстраивать дипломатические отношения.

- Тазобедренная зона, ноги. Тазобедренный панцирь проявляется в виде:

- Выпячивания таза;

- Постоянного напряжения ягодичных мышц;

- Неестественной походки, при которой ноги у человека не выпрямляются полностью.

Образование защитного панциря в области таза связано с социальными запретами на проявление сексуальности и удовлетворение интимных потребностей. Также тазобедренный зажим может появиться из-за неудачного первого сексуального контакта или акта насилия. Такого рода зажимы часто появляются у тревожных людей с низкой самооценкой.

Зажим в этой области не позволяет человеку получать удовольствие от любви и секса и заставляет жить в постоянном ожидании опасности и обмана. Свои ноги кажутся ему ватными. Его нетвердая походка объясняется постоянно дрожью в коленках.

Признаком того, что терапия прошла успешно, является положительное изменение стиля жизни человека, самопринятие и самореализация. Методы телесно-ориентированной терапии и упражнения, которые можно делать дома самостоятельно, помогают вернуть душевное равновесие и гармонию с окружающим миром.

Методы телесно-ориентированной психотерапии

Основными методами телесно-ориентированной терапии являются:

- характерологический анализ В.

Райха;

Райха; - вегетативная терапия;

- первичная терапия, Артура Янова;

- соматическая терапия Д. Боаделла;

- метод анализа позы и осанки Ф.М. Александера;

- биоэнергетический анализ А. Лоуэна;

- биодинамический метод;

- биоэнергосистемотерапия;

- психотоника;

- структурная интеграция И. Рольф;

- метод восстановления грации и свободы движений М. Фельденкрайза;

- метод чувственного сознавания;

- метод стержневой энергетики Джона Пьерракоса;

- самоанализ поведения;

- организмическая психотерапия;

- процессуальная терапия;

- хакоми;

- танатотерапия;

- коррекция психологических установок;

- метод устранения негативных привычек;

- метод эмоционального раскрепощения;

- массаж пальцами и локтями массажиста;

- радикс;

- инсайт-метод;

- розен-метод;

- двигательные упражнения и их анализ;

- дыхательная гимнастика;

- танец;

- актерское мастерство;

- терапия звуком;

- медитация;

- йога;

- гипноз;

- групповая терапия;

- самодиагностика.

В основе всех перечисленных методов лежит неразрывная связь психоэмоционального состояния человека и его телесной оболочки. В них используются различные варианты контакта терапевта с телом пациента: массаж, мягкие прикосновения, надавливания, контроль дыхания.

С помощью методов и техник телесно-ориентированной терапии психотерапевты лечат депрессии, неврозы, психические травмы и их последствия.

Техники

Техники телесной терапии направлены на улучшение психосоматического здоровья. Каждая техника помогает расслабить определенную группу мышц, вскрывая подавляемые эмоции и вытесненные чувства. В. Райх писал, что расслабить мышцы можно только после критического напряжения, поэтому телесные техники, разработанные им, основаны на усилении действия мышечного зажима. Когда мышечный зажим достигает максимальной выраженности, срабатывает инстинктивное желание расслабить мышцу. Именно в этот момент высвобождаются спрятанные за панцирем мысли, желания, эмоции.

Когда мышечный зажим достигает максимальной выраженности, срабатывает инстинктивное желание расслабить мышцу. Именно в этот момент высвобождаются спрятанные за панцирем мысли, желания, эмоции.

Техники телесно-ориентированной терапии в психокоррекции направлены на:

- обнаружение внутриличностных конфликтов;

- восстановление связи между психикой и телом;

- формирование позитивного самоотношения;

- оптимизацию самооценки человека;

- обучение клиента рациональному использованию возможностей собственного тела;

- преодоление коммуникативных барьеров;

- улучшение навыков социального взаимодействия.

Все техники телесной работы можно условно разделить на группы:

- Техники, предназначенные для работы с детьми. Эти методики направлены на снижение личностной и ситуативной тревожности детей. Систематическое применение массажа как формы телесно-ориентированной терапии облегчает социализацию детей-аутистов. Занятия телесной терапии помогают детям научиться контролировать свое поведение, нести ответственность за свои поступки.

Детские психотерапевты с помощью воздействий на тело корректирую негативные черты характера у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Детские психотерапевты с помощью воздействий на тело корректирую негативные черты характера у детей дошкольного и младшего школьного возраста. - Телесная терапия для женщин. Работая с мышцами женщин, терапевт помогает им сохранить изгибы фигуры и пластику тела. Это значит, что такой вид терапии помогает женщинам продлить молодость. Телесно-ориентированная коррекция для женщин проводится не только в индивидуальной, но и в групповой формах.

Цель любой телесной техники – коррекция осанки человека. Психологическая коррекция при этом осуществляется параллельно. Это гарантирует эффективность телесной терапии. Если сеансы проводит квалифицированный психотерапевт, то рецидив проблемы маловероятен.

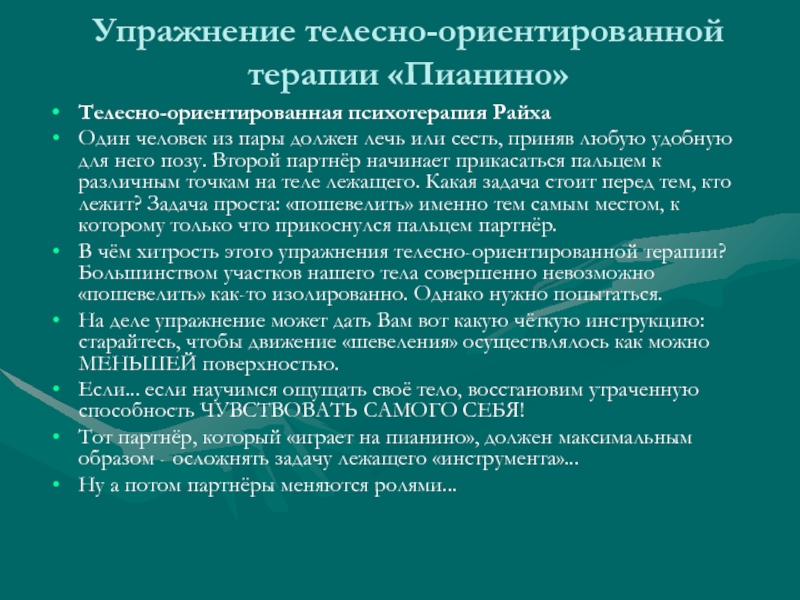

Упражнения

Упражнения телесно-ориентированной терапии направлены на:

- снижение напряжения в мышцах;

- свободное выражение мыслей, эмоций и переживаний, которые долгое время отрицались или подавлялись клиентом;

- проработку детских психотравм;

- проработку обиды на близких родственников;

- коррекцию жизненных установок и стереотипов поведения индивида;

- преодоление навязчивых мыслей и действий;

- избавление от депрессии и апатии;

- восстановление жизненного ресурса человека.

Приведу примеры некоторых упражнений:

- Упражнение «Солдат». Человеку предлагается изобразить солдата. Для этого ему нужно встать прямо, максимально вытянуться, чтобы все группы мышц были напряжены до предела. В таком положении он должен простоять несколько минут. По команде психотерапевта нужно резко расслабить все мышцы, превратившись из солдата в тряпичную куклу.

- Упражнение «Зернышко». Это упражнение психотерапевты используют при работе с детьми. Ребенку предлагается принять позу эмбриона, свернувшись в комочек. Психотерапевт просит ребенка представить, что он является зернышком, из которого потом вырастет очень красивое растение. Психотерапевт обыгрывает процесс посадки зернышка в земли, полива и заботы о нем. При этом периодически терапевт вслух восторгается побегом, описывает красоту листьев и бутонов. Слушая высказывания ведущего, ребенок реагирует на его слова: медленно встает, выпрямляет спину, ноги и руки.

- Дыхательная гимнастика. Психолог обучает клиента восполнять жизненный ресурс тела посредством обогащения кислородом всех тканей и органов.

Для этого он учит клиента диафрагмальному дыханию, которое активизирует энергетические потоки в теле.

Для этого он учит клиента диафрагмальному дыханию, которое активизирует энергетические потоки в теле.

Упражнения ТОТ объединяются в комплексы, которые на практике работают над разрушением того или иного блока. Так, для снятия глазных зажимов нужно делать гимнастику для глаз, а для разрушения орального зажима полезно стимулировать работу мимических мышц, выполняя артикуляционную гимнастику. При горловом зажимах хорошо помогает пение и скороговорки. Коррекция грудного, диафрагмального и брюшного панцирей основывается на дыхательных упражнениях и систематических занятиях спортом. Чтобы освободиться от тазобедренного зажима, нужно ходить босиком, больше танцевать, выполнять такие упражнения, как велосипед, махи ногами.

Преимущества и недостатки

Как и любой другой вид психологической коррекции, телесно-ориентированная терапия имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам данной методики относятся:

- высокая эффективность техник и упражнений при сильном стрессе;

- коррекция фобий и снижение тревожности у детей дошкольного и школьного возраста;

- открытие доступа к бессознательной области клиента;

- коррекция причины возникновения зажима, а не его последствий;

- профилактика психосоматических расстройств;

- методики ТОТ используются в качестве реабилитационных мер в постоперационный период для пациентов любого возраста.

К недостаткам телесных программ можно отнести следующее:

- данной методике не хватает научной базы;

- в психофизиологии нет инструментария, с помощью которого можно было бы оценить эффективность ТОТ;

- организовать самостоятельные занятия в домашних условиях достаточно сложно.

Заключение

Телесно-ориентированная терапия совсем недавно стала применяться психологами и психотерапевтами. Данное направление психокоррекции помогает людям понять себя, достойно разрешить внутрисемейные и внутриличностные конфликты. Методы и приемы данной психотерапевтической методики направлены на обретение клиентом гармонии с самим собой и с окружающим миром.

Рейх видит глобализацию и технологии в основе разрыва между богатыми и бедными: Новости Северо-Западного университета

| Роберт Райх фото Стивена Анзальди |

«Большую часть времени мы склонны думать о рабочих местах как о вопросе внутренней политики. «Что сделал президент Буш? Что предлагает сенатор Керри?», — сказал бывший министр труда США Роберт Райх, начиная свою выдающуюся лекцию о государственной политике, спонсируемую Институтом политических исследований.0018

«Что сделал президент Буш? Что предлагает сенатор Керри?», — сказал бывший министр труда США Роберт Райх, начиная свою выдающуюся лекцию о государственной политике, спонсируемую Институтом политических исследований.0018

Он заверил толпу из более чем 100 гостей на выступлении 19 октября, что рабочие места действительно возвращаются, хотя и очень медленно.

Сравнивая цикл деловой активности с законом Ньютона, Райх сказал, что все, что идет вниз, в конечном итоге поднимается вверх, и в конце концов мы получим больше рабочих мест.

«Но настоящая проблема с работой не в этом, — сказал он.

Райх объяснил, что за последние 25 лет средний класс — особенно то, что раньше называлось рабочим классом, — попал в еще большие неприятности.

«Зарплаты и льготы с поправкой на инфляцию никуда не делись», — сказал он.

Отмечая увеличивающийся разрыв как в доходах, так и в богатстве между богатыми и бедными, он основывал свое выступление на двух основных факторах, вызывающих это расхождение: глобализация и технологические изменения.

Люди с хорошим образованием и связями пользуются многими возможностями и преимуществами глобализации, такими как более крупные рынки для своих навыков и инноваций, сказал он. Но те, у кого нет хорошего образования, вынуждены конкурировать с миллионами людей по всему миру, готовыми работать за небольшую плату. Производство и урегулирование страховых случаев — два примера таких работ.

Что касается технологических изменений, Райх сказал, что люди с хорошим образованием используют технологии, такие как электронная почта, обработка данных и другие передовые программные продукты, чтобы использовать свое образование, повышать свою производительность и повышать общую ценность своей работы.

«Эта же технология, — сказал он, — может подорвать ценность вашей работы, если она будет конкурировать с вами».

Райх упомянул прошлые рабочие места в сфере обслуживания, такие как телефонный оператор, кассир банка или дежурный на станции обслуживания, подчеркнув, что технологии сами по себе вытесняют многие из тех профессий, которые раньше считались довольно хорошими в США

Прежде чем ответить на вопросы толпы из более чем 100 гостей, он представил три общих долгосрочных ответа на решение проблемы с работой.

Наиболее значительными из них были инвестиции в образование и лучший доступ к современному бренду послесреднего технического обучения.

«Я говорю об овладении областью технических знаний, которая позволяет людям постоянно учиться на работе», — сказал он. «Технические рабочие места. Лаборанты, больничные техники, офисные техники. Существует огромный спрос на этих людей, которые могут устанавливать, улучшать и обслуживать все виды оборудования. Они нам нужны. среднего класса. Но мы не готовим людей для этих профессий».

Системная ошибка | Роб Райх

Искать термин

Официальный сайт

Отзывы: «Дело не в явных злодеях. Эта мудрая, продуманная до мелочей, но в то же время гениальная книга показывает, как технологии меняют наше общество и наши ценности коварными, скрытыми — иногда даже от их изобретателей — и гораздо более увлекательными способами. Любой, кто считает, что эту перестройку нельзя доверять частным компаниям, должен ее прочитать. Сейчас.»

Сейчас.»

— Лариса Макфаркуар, штатный корреспондент New Yorker

«Лучший обзор самой серьезной проблемы, стоящей сегодня перед миром: эта технология стала оружием, направленным в самое сердце демократии».

— Глен Вейл, Microsoft, соучредитель RadicalXChange и соавтор Radical Markets

«Хватит мечтать о цифровых утопиях и ядовитой полемике о технологических антиутопиях! В System Error , у нас наконец-то есть книга о цифровой революции, которая скорее серьезна, чем сенсационна. Прочтите это, если хотите понять, как формировать наше технологическое будущее и по пути оживлять демократию». – Рид Хастингс, соучредитель и генеральный директор Netflix

«Системная ошибка предлагает мощный отчет о том, как наша жизнь, наша политика и наши ценности были изменены технологиями способами, которые мы только начинаем постигать. Эта замечательная книга, полная историй и идей, намечает путь к здоровому цифровому будущему». – Даррен Уокер, президент Фонда Форда

– Даррен Уокер, президент Фонда Форда

«Альберт Эйнштейн однажды посетовал, что «наши технологии превзошли человечество». Эта опасность становится все более актуальной, поскольку мощные технологии искусственного интеллекта меняют общество невиданными ранее темпами. Из самого сердца Силиконовой долины выходит очень важная книга, в которой исследуется этическое и социальное влияние цифровых технологий и предлагается более ориентированная на человека структура. Это необходимо прочитать каждому студенту, инженеру, бизнесмену, политическому деятелю или любому, кто заботится о коллективном будущем нашего общества». – Доктор Фей-Фэй Ли, профессор компьютерных наук, содиректор Стэнфордского института искусственного интеллекта, ориентированного на человека, и член Национальной академии инженерии и медицины

из критических проблем, стоящих перед нашим цифровым обществом, которое столь же доступно, сколь и сложно. Лучше всего то, что авторы предлагают актуальные решения для перезагрузки, которые являются своевременными и выполнимыми». – Энн-Мари Слотер, генеральный директор New America

– Энн-Мари Слотер, генеральный директор New America

Перспективный манифест трех профессоров Стэнфорда — экспертов, десятилетиями работавших у истоков технологической революции, — который показывает, как одержимость крупных технологий оптимизацией и эффективностью пожертвовала фундаментальными человеческими ценностями и описывает шаги, которые мы можем предпринять, чтобы изменить курс, обновить нашу демократию и спасти себя.

В мгновение ока наивный оптимизм по поводу освободительного потенциала технологий уступил место антиутопической одержимости предвзятыми алгоритмами, капитализмом наблюдения и роботами, замещающими рабочие места. Тем не менее слишком немногие из нас видят какую-либо альтернативу принятию поступательного движения технологий. Мы просто приняли технологическое будущее, созданное для нас технологами, венчурными капиталистами, которые их финансируют, и политиками, которые дают им полную свободу действий.

Так быть не должно.

Системная ошибка обнажает корень нашего нынешнего затруднительного положения: как неустанное внимание крупных технологий к оптимизации приводит к будущему, которое усиливает дискриминацию, разрушает конфиденциальность, вытесняет сотрудников и загрязняет информацию, которую мы получаем. Это мышление оптимизации заменяет то, что заботит компании, ценностями, которые мы, как демократическое общество, могли бы сделать приоритетными. Оптимизаторы с благими намерениями не в состоянии измерить все, что имеет смысл, и, когда их творческие прорывы достигают больших масштабов, они навязывают свои ценности остальным из нас.

Вооруженные пониманием того, как технологи думают и используют свою власть, три профессора Стэнфорда — философ, работающий на стыке технологий и этики, политолог, работавший при Обаме, и директор программы бакалавриата по информатике в Стэнфорде ( также один из первых инженеров Google) — покажите, как мы можем использовать эту силу.

Райха;

Райха;

Детские психотерапевты с помощью воздействий на тело корректирую негативные черты характера у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Детские психотерапевты с помощью воздействий на тело корректирую негативные черты характера у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Для этого он учит клиента диафрагмальному дыханию, которое активизирует энергетические потоки в теле.

Для этого он учит клиента диафрагмальному дыханию, которое активизирует энергетические потоки в теле.