Учебная мотивация как необходимое условие успешного обучения — Студопедия

Поделись с друзьями:

Мотивация занимает ведущее место в структуре личности и является одним из основных понятий, которое используется для объяснения движущих сил поведения, деятельности. Люди различаются по индивидуальным проявлениям (характеру и силе) тех или иных мотивов. У разных людей возможны различные иерархии мотивов.

Поведение человека в определенный момент времени мотивируется не любыми или всеми возможными его мотивами, а тем из самых высоких мотивов в иерархии (т.е. из самых сильных), который при данных условиях ближе всех связан с перспективой достижения соответствующего целевого состояния или, наоборот, до-

Глава 6. Общие положения дидактики 133

стижение которого поставлено под сомнение. Такой мотив активируется, становится действенным.

От мотивации зависит, как и в каком направлении будут использованы различные функциональные способности. Мотивацией также объясняется выбор между различными возможными действиями, между различными вариантами восприятия и возможными содержаниями мышления; кроме того, ею объясняется интенсивность и упорство в осуществлении выбранного действия и достижении его результатов.

Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные результаты, если при этом у личности имеются сильные, яркие, глубокие мотивы, вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать неизбежные затруднения, неблагоприятные условия и другие обстоятельства, настойчиво продвигаясь к намеченной цели. Все это имеет прямое отношение и к учебной деятельности, которая проходит более успешно, если у обучаемых сформировано положительное отношение к ней, есть познавательный интерес, потребность в получении знаний, умений и навыков, чувство долга, ответственности и другие мотивы учения.

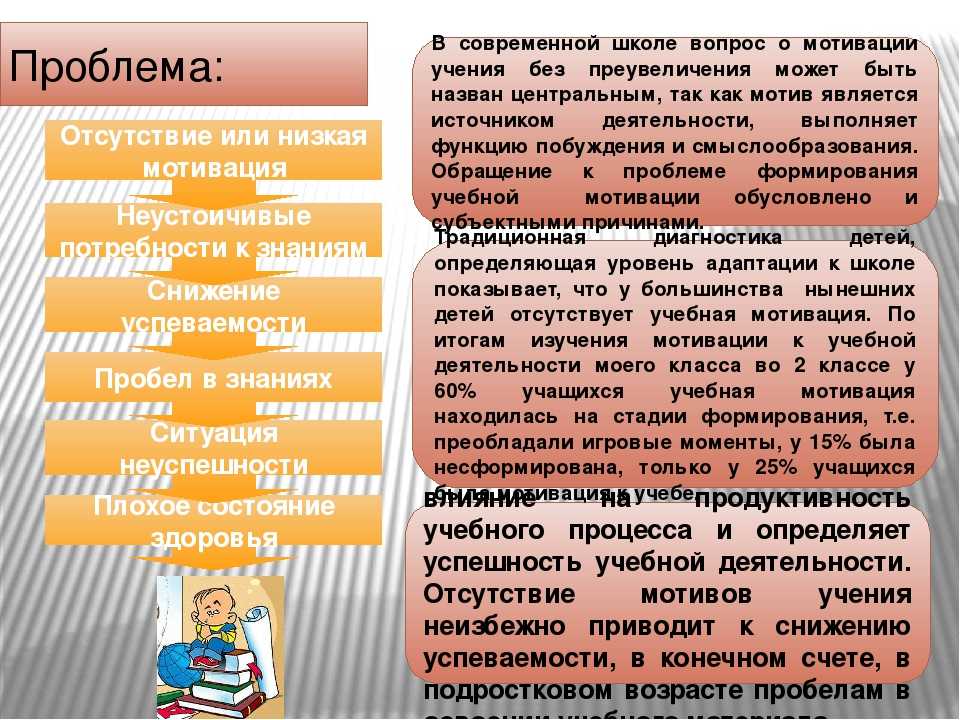

Малопродуктивная учебная деятельность, наблюдаемая у школьников с достаточно высоким уровнем общего интеллектуального развития и проходящая в условиях хорошо подготовленных (с методической точки зрения) учебных занятий, может быть объяснена рядом факторов. Одним из них является низкий начальный уровень мотивации учения.

Мотивы учения могут быть подразделены на две большие категории. Одни из них связаны с содержанием самой учебной деятельности и процессом ее выполнения; другие — с более широкими взаимоотношениями ребенка с окружающей средой. К первым относятся познавательные интересы, потребность в интеллектуальной активности и в овладении новыми умениями, навыками и знаниями; вторые связаны с потребностями человека в общении с людьми, в их оценке и одобрении, с желаниями ученика занять определенное место в системе доступных ему общественных отношений.

Одни из них связаны с содержанием самой учебной деятельности и процессом ее выполнения; другие — с более широкими взаимоотношениями ребенка с окружающей средой. К первым относятся познавательные интересы, потребность в интеллектуальной активности и в овладении новыми умениями, навыками и знаниями; вторые связаны с потребностями человека в общении с людьми, в их оценке и одобрении, с желаниями ученика занять определенное место в системе доступных ему общественных отношений.

Существенным условием становления какого-либо конкретного учебного мотива является направленность сознания школьника не только на результат учебной деятельности, но и на способы его до-

134 Часть!. Педагогика

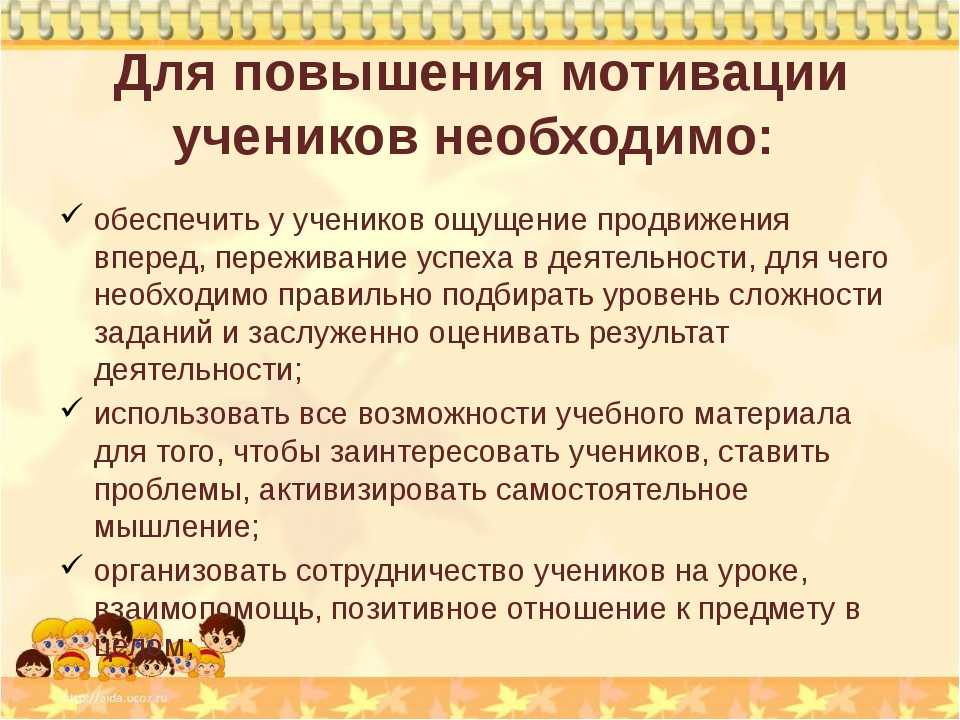

стижения. Для того чтобы сформировать мотивы учебной деятельности, используется весь арсенал методов организации и осуществления учебной деятельности: словесные, наглядные и практические методы, репродуктивные и поисковые методы, индуктивные и дедуктивные методы самостоятельной учебной работы или работы под руководством учителя. Рассказ, лекция, беседа позволяют разъяснять учащимся значимость учения как в общественном, так и в личностном плане, для получения желаемой профессии, для активной общественной и культурной жизни.

Рассказ, лекция, беседа позволяют разъяснять учащимся значимость учения как в общественном, так и в личностном плане, для получения желаемой профессии, для активной общественной и культурной жизни.

Общеизвестно стимулирующее влияние наглядности, которая повышает интерес школьников к изучаемым вопросам, возбуждает новые силы, позволяющие преодолеть утомляемость. Ученики, особенно мальчики, проявляют повышенный интерес к лабораторным, практическим работам, которые в этом случае выступают в роли стимуляторов активности в учении.

Проблемно-поисковые методы обладают ценным стимулирующим влиянием в том случае, когда проблемные ситуации находятся в зоне реальных учебных возможностей, т.е. доступны для самостоятельного разрешения.

При известных условиях стимулирующим влиянием обладают также дедуктивные и индуктивные методы. Например, когда учащиеся с помощью дедуктивных рассуждений овладевают данным общим способом рассмотрения многих задач по физике, математике, осознают, что знают универсальное средство, с помощью которого можно решить многие конкретные задачи, это оказывает на них стимулирующее влияние. Точно так же индуктивные рассуждения, которые широко опираются на данные из окружающей действительности, учитывают по принципу апперцепции жизненный и научный опыт, активизируют действия учеников.

Точно так же индуктивные рассуждения, которые широко опираются на данные из окружающей действительности, учитывают по принципу апперцепции жизненный и научный опыт, активизируют действия учеников.

Стимулирующее влияние на учебный процесс оказывает введение на уроке элементов самостоятельной работы, если обучаемые обладают необходимыми умениями и навыками для ее успешного выполнения.

Таким образом, каждый из методов организации учебно-иозна-вательной деятельности обладает не только информативно-обучающими, но и мотивационными воздействиями. В этом смысле можно говорить о мотивационной функции любого метода обучения. Однако опыт работы учителей, многолетняя практика обучения показывают, что педагогикой накоплен большой арсенал методов,

Глава 6. Общие положениядидактики 135

которые специально направлены на формирование положительных мотивов учения, стимулируют познавательную активность, одновременно содействуя обогащению школьников учебной информацией. Функция стимулирования в этом случае как бы выходит на первый план, помогая осуществлению образовательной функции всех других методов обучения.

Функция стимулирования в этом случае как бы выходит на первый план, помогая осуществлению образовательной функции всех других методов обучения.

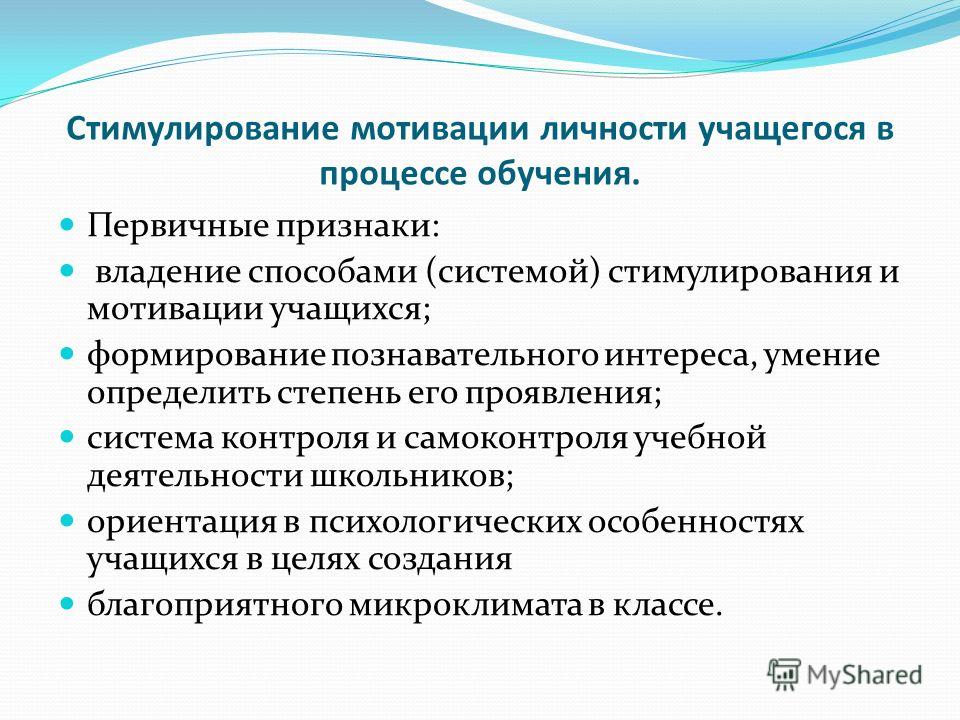

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности выделены в самостоятельную группу методов обучения на следующих основаниях: в о-п е р в ы х, процесс обучения невозможен без наличия у учащихся определенных мотивов деятельности; в о-в т о -р ы х, многолетняя практика обучения выработала целый ряд методов, назначение которых состоит в стимулировании и мотивации учения при одновременном обеспечении усвоения нового материала (учебно-познавательные игры, учебные дискуссии, методы эмоционального стимулирования и др.).

Поскольку выделяют две категории мотивов учения (познавательные и общественные), то к методам стимулирования и мотивации учебной деятельности относят методы формирования познавательных интересов у учащихся и методы, преимущественно направленные на формирование чувства долга и ответственности в учении.

Стимулом психологи называют внешнее побуждение человека к активной деятельности.

Воздействие стимула всегда зависит от личности обучаемого. Один и тот же стимул может по-разному сказаться на мотивах разных учеников в зависимости от их отношения к этому стимулу, готовности отозваться на него и даже от настроения, самочувствия ученика и пр. В учебном процессе очень важно добиться, чтобы педагогические стимулы превращались в положительные мотивы, обеспечивающие желание и активность учеников в овладении новым учебным материалом.

Многие психологи отмечают, что в возникновении и трансформации мотивов, в организации их взаимодействия, конкуренции и

I’-Uj Часть/. Педагогика

соподчинения существенную роль играют эмоции. Помимо эмоций в развитии потребностей (мотивов поведения), в процессах трансформации потребностей в действие, в поступок активно участвует механизм, который принято называть волей. Индивидуальные особенности волевых качеств субъекта лежат в основе характера, проявляющегося во внешне реализуемой деятельности.

Помимо эмоций в развитии потребностей (мотивов поведения), в процессах трансформации потребностей в действие, в поступок активно участвует механизм, который принято называть волей. Индивидуальные особенности волевых качеств субъекта лежат в основе характера, проявляющегося во внешне реализуемой деятельности.

А. Маслоу, один из основателей гуманистической психологии, считал, что так как с развитием человека как личности расширяются его потенциальные возможности, то потребность в самовыражении никогда не может быть полностью удовлетворена. Поэтому и процесс мотивации поведения через потребности бесконечен. Он указывал, что обучение танцам, искусству, другим физическим средствам выражения — важное дополнение традиционного, когнитивно ориентированного образования и что физические и чувственно ориентированные учебные предметы требуют активного вовлечения учащихся, что может быть включено во все формы образования.

В 50-х гг. XX столетия была апробирована мотивационная модель Ф. Герцберга, включавшая в себя две группы факторов («гигиенические» и «мотивационные»), которые, по мнению автора, достаточно эффективно воздействуют на результаты труда и обучения.

Герцберга, включавшая в себя две группы факторов («гигиенические» и «мотивационные»), которые, по мнению автора, достаточно эффективно воздействуют на результаты труда и обучения.

С точки зрения Герцберга, для формирования мотивов учебной деятельности необходимо предоставление свободы выбора. Она создает ситуацию, где человек испытывает чувство самодетерминации, чувство хозяина. А выбрав действие, человек несет гораздо большую ответственность за его результаты.

В этой модели в качестве основных условий, которые стимулируют внутреннюю мотивацию, Герцберг рассматривал максимально возможное снятие внешнего контроля, минимизацию применения наград и наказаний за результаты обучения. Внешние награды и наказания нужны не для контроля, а для информации об успешности деятельности,, об уровне компетентности. Здесь они служат основанием для вынесения суждения о достижении или недостижении желаемого результата (что очень важно для сохранения внутреннего контроля за деятельностью), а не являются побудительными силами этой деятельности.

Глава 6. Общие положения дидактики 137

лений ученика, а результаты обучения должны соответствовать потребностям человека и быть значимыми для него. Эффективность обучения зависит от атмосферы сотрудничества, доверия и взаимного уважения.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.Охарактеризуйте целостность и цикличность процесса обучения.

2. Как соотносятся понятия обучение и развитие?

3. Какие условия определяют выбор методов обучения?

4. Охарактеризуйте особенности классно-урочной системы обучения, ее досто

инства и недостатки.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1.Психолого-педагогические теории, описывающие основные модели построе

ния учебного процесса.

2. Современные концепции обучения.

3. Современный урок, принципы построения и организации.

4. Учебная мотивация как необходимое условие эффективности обучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабанский Ю.К. и др. Педагогика. М., 1988.

2. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: Общедидактический про

цесс. М., 1977.

3. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986.

4. Диалектика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина. М., 1982.

5. Занков Л.В. Дидактика и жизнь. Избранные труды. М., 1990.

6. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Ростов н/Д, 1997.

7. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. М., 1980.

8. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения, М., 1981.

9. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. М., 1999.

10. Махмудов М.И. Современный урок. М., 1985.

11.Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. М., 1995.

12. CiiucmenuH В.А. и др. Педагогика. М., 1998.

13. Харламов И.Ф. Педагогика. М., 2000.

Глава 7. Семья как социокультурная среда воспитания

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Мотивация как необходимое условие эффективного обучения учащихся игре на баяне | Дополнительное образование

Автор: Гладкова Людмила Васильевна

Организация: МОУ Гимназия №1

Населенный пункт: Курская область, г. Железногорск

Железногорск

Содержание.

1.Введение.

1.1. Актуальность темы.

1.2.Практическая значимость, новизна.

1.3.Цель, задачи работы.

2. Теоретический анализ понятия «мотивация».

2.1. Изучение понятия о мотивации.

2.2. Виды мотивов.

2.3.Создание модели учебной мотивации.

3. Факторы, формы формирования мотивации учащихся в классе баяна.

3.1. Мотивация музыкой.

3.2. Репертуар.

3.3. Педагогическое общение.

3.4. Инициатива ученика.

3.5. Самолюбие ученика.

3.6. Достижение результата в работе ученика.

3.7. Игровые формы обучения.

3.8. Коллективные формы обучения.

3.9. Внеклассная работа.

3.10.Работа с родителями.

3.11.Музыкальный инструмент.

4. Заключение.

5. Список литературы.

1.Введение.

«Потребность в музыке лежит в каждой человеческой личности. Эта потребность имеет право и должна быть удовлетворена»

Эта потребность имеет право и должна быть удовлетворена»

Л.Н.Толстой.

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы системе образования и социализации человека. Все острее встает задача общественного понимания необходимости дополнительного образования как открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков. Ценностный статус дополнительного образования определяется в его уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала общества. Именно в XXI веке приоритетом образования должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа. Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения можно назвать одной из центральных проблем современной школы, делом общественной важности.

Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения можно назвать одной из центральных проблем современной школы, делом общественной важности.

1.1.Актуальность темы.

В «Национальной доктрине образования в РФ на период до 2025 года» подчеркивается, что для достижения современного качества образования нужно активно использовать потенциал искусства в целях творческой самореализации личности.

Актуальность данной разработки обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения знаний и познавательных интересов, формирования у них активной жизненной позиции.

1.2.Практическая значимость, новизна

Формирование мотивации — это воспитание у школьников идеалов, мировоззренческих ценностей, принятых в нашем обществе, в сочетании с активным поведением ученика, что означает взаимосвязь осознаваемых и реально действующих мотивов, активную жизненную позицию школьника. Современное состояние формирования мотивации у школьников в системе музыкального образования протекает более эффективно и дает качественные результаты, если при этом у личности имеются сильные, яркие, глубокие мотивы, вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать неизбежные затруднения, неблагоприятные условия и другие обстоятельства, настойчиво продвигаясь к намеченной цели. Все это имеет прямое отношение и к учебной деятельности, которая идет более успешно, если у учеников сформировано положительное отношение к обучению, воспитаны чувства долга, ответственности, есть познавательный интерес, потребность в получении знаний, умений и навыков и другие мотивы. Но, к сожалению, на сегодняшний день отсутствие этого интереса к учебе и является одной из проблем, заслуживающей особого внимания. В нынешней педагогике накопился ряд противоречий, препятствующих формированию мотивации обучения школьников в классе баяна.

Современное состояние формирования мотивации у школьников в системе музыкального образования протекает более эффективно и дает качественные результаты, если при этом у личности имеются сильные, яркие, глубокие мотивы, вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать неизбежные затруднения, неблагоприятные условия и другие обстоятельства, настойчиво продвигаясь к намеченной цели. Все это имеет прямое отношение и к учебной деятельности, которая идет более успешно, если у учеников сформировано положительное отношение к обучению, воспитаны чувства долга, ответственности, есть познавательный интерес, потребность в получении знаний, умений и навыков и другие мотивы. Но, к сожалению, на сегодняшний день отсутствие этого интереса к учебе и является одной из проблем, заслуживающей особого внимания. В нынешней педагогике накопился ряд противоречий, препятствующих формированию мотивации обучения школьников в классе баяна.

Дети XXI века значительно отличаются от предыдущих поколений. Они больше информированы, круг их интересов шире. А учат детей порой по-старому, бесконечно эксплуатируя в основном их память. Поэтому учение становится обременительным для ребенка. Сотни тысяч детей обучаются музыке, и только небольшая часть становится в дальнейшем профессионалами. Что же дает обучение остальным детям? С чем приходят они в самостоятельную жизнь, оставшись без педагогов? Воспитаны ли они школой как подлинные любители, ценители музыки, умеющие сознательно слушать музыку и разобраться в ней? Подготовлены ли они к практическому, активному участию музыкальной жизни той среды, в которой им предстоит дальше жить, учиться или работать? Наблюдая за работой педагогов по классу баяна, я пришла к выводу, что занятия в них ведутся в основном в русле традиционной педагогики. Были выделены характерные обстоятельства, которые не способствуют полноценному развитию учебной поисково-мыслительной деятельности учащихся, их общих и художественно-творческих способностей, а также формированию самостоятельности, инициативы и творческой активности.

Они больше информированы, круг их интересов шире. А учат детей порой по-старому, бесконечно эксплуатируя в основном их память. Поэтому учение становится обременительным для ребенка. Сотни тысяч детей обучаются музыке, и только небольшая часть становится в дальнейшем профессионалами. Что же дает обучение остальным детям? С чем приходят они в самостоятельную жизнь, оставшись без педагогов? Воспитаны ли они школой как подлинные любители, ценители музыки, умеющие сознательно слушать музыку и разобраться в ней? Подготовлены ли они к практическому, активному участию музыкальной жизни той среды, в которой им предстоит дальше жить, учиться или работать? Наблюдая за работой педагогов по классу баяна, я пришла к выводу, что занятия в них ведутся в основном в русле традиционной педагогики. Были выделены характерные обстоятельства, которые не способствуют полноценному развитию учебной поисково-мыслительной деятельности учащихся, их общих и художественно-творческих способностей, а также формированию самостоятельности, инициативы и творческой активности. Зачастую учащиеся, занимающиеся на баяне, осваивают минимальный в количественном измерении учебно-педагогический репертуар. Исходя из требований дополнительных общеобразовательных программ, некоторые педагоги видят основную задачу обучения в тщательном выучивании учениками небольшого количества пьес и этюдов для показа на академическом, отчетном концертах, техническом зачете. В этом случае неминуемо возникают ситуации, когда в повседневной учебной практике учащиеся имеют дело с весьма ограниченным числом пьес, разучиваемых на протяжении довольно длительных отрезков времени, и подолгу не обращаются к изучению нового материала. В этих условиях познавательная сторона обучения в значительной мере отстает от практического освоения учащимися инструмента. К сожалению, крайне недостаточно времени и внимания на занятиях уделяется обучению учащихся творческим видам музицирования, которые активируют развитие практически всех музыкальных способностей начинающих баянистов.

Зачастую учащиеся, занимающиеся на баяне, осваивают минимальный в количественном измерении учебно-педагогический репертуар. Исходя из требований дополнительных общеобразовательных программ, некоторые педагоги видят основную задачу обучения в тщательном выучивании учениками небольшого количества пьес и этюдов для показа на академическом, отчетном концертах, техническом зачете. В этом случае неминуемо возникают ситуации, когда в повседневной учебной практике учащиеся имеют дело с весьма ограниченным числом пьес, разучиваемых на протяжении довольно длительных отрезков времени, и подолгу не обращаются к изучению нового материала. В этих условиях познавательная сторона обучения в значительной мере отстает от практического освоения учащимися инструмента. К сожалению, крайне недостаточно времени и внимания на занятиях уделяется обучению учащихся творческим видам музицирования, которые активируют развитие практически всех музыкальных способностей начинающих баянистов.

Стратегический характер мотивации будет определяться в том, насколько успешно с её помощью педагог сможет применять в работе с обучающимися различные формы, подходы, а также учитывать определенные факторы для решения самых разнообразных задач.

1.3. Цель, задачи работы.

Цель работы: поиск направлений, факторов, форм формирования, повышения учебной мотивации и применение их на музыкальных занятиях посредством игры на баяне.

Задачи:

— провести теоретический анализ понятия о мотивах;

— выявить мотивы, лежащие в основе учебной мотивации школьников;

— изучить мотивационную сферу учащихся;

— определить пути, факторы, формы формирования и повышения учебной мотивации;

— обобщив теоретические знания и собственный педагогический опыт, сформировать формы повышения учебной мотивации учащихся в классе баяна.

Ведущая идея работы: целенаправленное применение разнообразных форм и направлений работы в учебно-воспитательном процессе на занятии специального инструмента (баян) позволит ускорить формирование мотивации для развития учебно — познавательной компетенции учащихся.

2.Теоретический анализ понятия «мотивация».

На данном этапе я попыталась разобраться в понятии о мотивации, мотивах и какие виды мотивов мне, как педагогу, необходимо формировать и развивать в своих учениках.

2.1.

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают ее границы и формы деятельности и придают ей направленность, ориентированную на достижение определенных целей.

Рассмотрим виды мотивации:

Внешняя мотивация (экстринсивная) — мотивация, не связанная с содержанием определённой деятельности, но обусловленная внешними по отношению к субъекту обстоятельствами.

Внутренняя мотивация (интринсивная) — мотивация, связанная не с внешними обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности.

Положительная и отрицательная мотивация. Мотивация, основанная на положительных стимулах, называется положительной. Мотивация, основанная на отрицательных стимулах, называется отрицательной.

Устойчивая и неустойчивая мотивация. Устойчивой считается мотивация, которая основана на нуждах человека, так как она не требует дополнительного подкрепления.

Устойчивой считается мотивация, которая основана на нуждах человека, так как она не требует дополнительного подкрепления.

2.2.Виды мотивов.

Мотив (лат. moveo-«двигаю») — это обобщенный образ (видение) материальных или идеальных предметов, представляющих ценность для человека, определяющий направление его деятельности, достижение которых выступает смыслом деятельности. Мотив в отличие от мотивации — это побуждение к активности в определенном направлении, это то, что принадлежит самому субъекту поведения, является его устойчивым личностным свойством.

Познавательные и социальные мотивы.

-познавательные мотивы:

они связаны с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения. Эти мотивы свидетельствуют об ориентации школьников на овладение новыми знаниями, учебными навыками.;

-социальные мотивы:

они связаны с различными видами социального взаимодействия школьника с другими людьми. Например: стремление получать знания, чтобы быть полезным обществу, желание выполнить свой долг, понимание необходимости учиться, чувство ответственности.

2.3. Создание модели учебной мотивации.

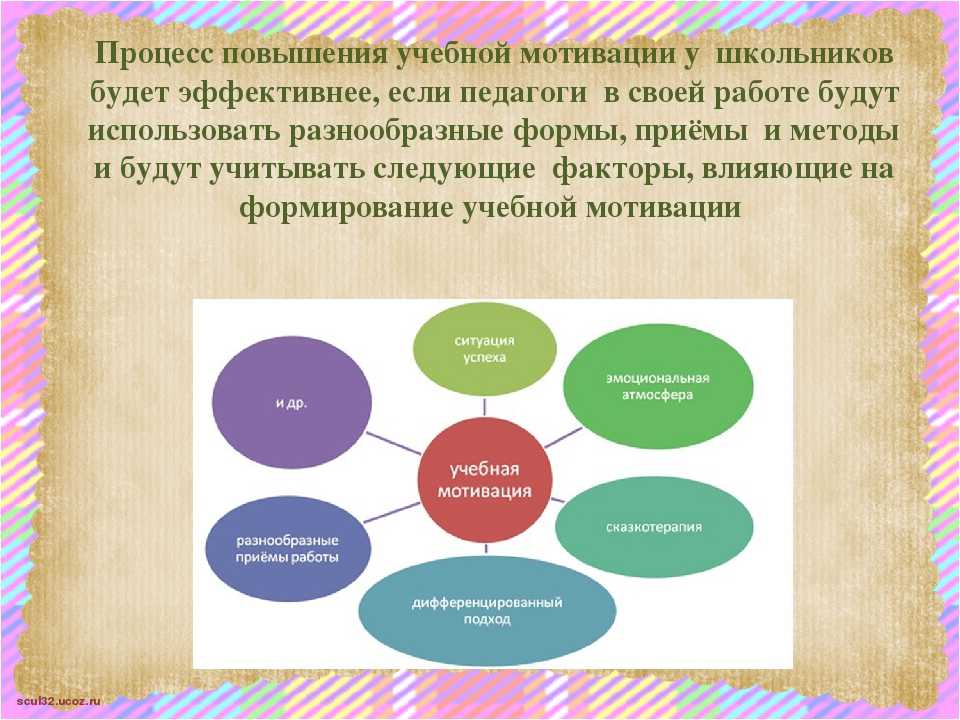

Как мы видим, и познавательные, и социальные мотивы должны быть сформированы у детей для успешной учебной деятельности. Но нужно стараться повышать уровни этих мотивов, стремясь добиться самых высоких.

Проанализировав все виды учебных мотивов, можно выделить те мотивы, к формированию и развитию которых нужно стремиться: познавательные и социальные на высшем уровне, внутренние мотивы, направленные на достижение успеха. Это та совокупность мотивов, которая определяет высокий уровень развития учебной мотивации школьников.

Главная задача педагога – с первых уроков увлечь ученика музыкой. Желание познать язык музыки, самовыразиться в ней должно стать определяющим мотивом его занятий. Мотивация к обучению, к сожалению, сама по себе проявляется довольно редко. Именно по этой причине нужно использовать различные формы, методы её формирования, чтобы она могла обеспечивать и поддерживать плодотворную учебную деятельность на протяжении продолжительного периода времени. Форм, методов, приёмов формирования мотивации к учебной деятельности довольно много.

Форм, методов, приёмов формирования мотивации к учебной деятельности довольно много.

3.Основные факторы, формы формирования мотивации учащихся в классе баяна.

3.1.Мотивация музыкой: отношение ученика к музыке – определяющий мотив для занятия ею. Эта очевидная мысль нередко нуждается в напоминании так как и сегодня многие педагоги скорее ориентируют своих учеников на освоение инструмента, чем на освоение языка музыки.

3.2.Репертуар – важнейший фактор в воспитании устойчивого интереса ученика к музыке. Принципы подбора репертуара могут определяться следующими положениями:

1. Доступный и эмоционально близкий ученику репертуар, простой в техническом отношении.

2. На всех этапах работы с произведениями основное внимание обращать на содержательную сторону музыки, особенности стиля, жанра, формы.

3. Сложность и объем изучаемого материала могут существенно влиять на заинтересованность ученика занятиями музыкой.

4. Вкус педагога – вкус ученика.

5.Повторение пройденного материала обязательно на каждом занятии.

6.Упражнения и гаммы должны быть теснейшим образом связаны с изучаемыми в данный момент пьесами.

7. Постоянное обновление педагогического репертуара.

3.3.Педагогическое общение, т.е. контакт педагога и ученика

В процессе обучения существуют две личностные и художественные индивидуальности: педагог и ученик. «Подобный подобному рад», — приводил Г. Нейгауз латинское изречение, указывая, что совпадение творческих индивидуальностей ученика и педагога – большая редкость. От того как сложатся взаимоотношения между ними, зависит во многом успешность их совместного труда. В звене «Учитель – ученик» ведущее значение приобретают личностные качества учителя, в которых главнейшими оказываются коммуникативные и организаторские способности учителя. Масштаб личности учителя определяется любовью к детям, профессиональными знаниями и навыками, мерой человеческого такта в поведении, умением вживаться в индивидуальную психику каждого из них.

3.4. Инициатива ученика.

Творчески активный ученик нередко выходит за рамки заданного педагогом, пытаясь найти свои пути решения проблем, расширить сферу деятельности. Формы, в которых проявляется его инициатива, могут быть самыми разнообразными: сочинение музыки, подбор по слуху, самостоятельное придумывание упражнений, способов и методов занятий и т.д. Не вызывает сомнений необходимость поддержки и поощрения подобного творчества ребенка. Участие педагога здесь заключается в корректировке и развитии начинаний ученика, при этом важно сохранить саму идею творчества. Проявление инициативы ученика свидетельствует обычно о его заинтересованности занятиями музыкой.

3.5. Самолюбие ученика.

Самолюбие – качество, присуще любому человеку независимо от возраста. Неосознанное иногда вначале, но все более конкретное со временем стремление ученика самоутвердиться, проявить себя среди сверстников, перед родителями может использоваться педагогом как мотивирующий занятия музыкой фактор. Единственно, чего следует опасаться – это неуёмных амбиций ученика, которые нередко заслоняют собой и предмет изучения – музыку, и педагога. Умелое использование педагогом самолюбия ученика, поддержка его стремлений выразить себя в деле, которым он занимается, несомненно, способствует мотивации его работы, ее результативности.

Единственно, чего следует опасаться – это неуёмных амбиций ученика, которые нередко заслоняют собой и предмет изучения – музыку, и педагога. Умелое использование педагогом самолюбия ученика, поддержка его стремлений выразить себя в деле, которым он занимается, несомненно, способствует мотивации его работы, ее результативности.

3.6. Достижение результата в работе ученика.

Стремление ученика ощутить результаты своей работы воспитывается и поддерживается педагогом во время занятий в классе. Следует учесть, что у маленького начинающего ученика результат не может быть плодом долгого ожидания. Мыслящий в конкретных понятиях, он нуждается в практическом результате сегодня, сейчас, иначе ему трудно понять, во имя чего он должен трудиться, и рабочий тонус резко снижается. Педагог должен оценивать самое малое продвижение ученика к намеченной цели, объяснить, в чем именно наметился прогресс, а над чем еще надо поработать. Задача, поставленная перед учеником, должна быть четко сформулирована и доступна ему. Последовательность, темп и форма изложения материала, время его освоения должны постоянно корректироваться педагогом в зависимости от индивидуальности.

Последовательность, темп и форма изложения материала, время его освоения должны постоянно корректироваться педагогом в зависимости от индивидуальности.

3.7. Игровые формы обучения.

В начальный период обучения детей наиболее привлекательными выглядят методы работы с использованием элементов игры. Ученик пришел к педагогу «из игры». В ней он наиболее полно творчески самовыражался и, если побеждал, то чувствовал себя значительным, нередко требуя, чтобы его достижения были по достоинству оценены родными, сверстниками. Как ведут себя дети в игре? Поведение их непосредственно, лица выражают гамму эмоций радости или огорчения, бодрости или усталости; в игре оказываются задействованными все их физические и психические ресурсы. Такая интенсивность самовыражения ребенка в игре подсказывает возможность создания схожих с ней форм работы при обучении музыке. Применяя форму игры, можно проверять и обучать одновременно.

3.8. Коллективные формы работы.

Огромный мой опыт работы с начинающими, свидетельствует о том, что «вхождение» в музыку ученика и самовыражение в ней всегда эффективнее в коллективе. Ансамбль — это наполненное профессиональным содержанием регулярное общение со сверстниками. Видя реакцию своих соучеников, ребенок более активно «включается» в работу, воспринимает музыку внимательнее и глубже, чем наедине со взрослыми. Практика показывает, что ансамблевая форма работы в начальный период обучения не только возможна и результативна, но и очень привлекательна для детей.

Ансамбль — это наполненное профессиональным содержанием регулярное общение со сверстниками. Видя реакцию своих соучеников, ребенок более активно «включается» в работу, воспринимает музыку внимательнее и глубже, чем наедине со взрослыми. Практика показывает, что ансамблевая форма работы в начальный период обучения не только возможна и результативна, но и очень привлекательна для детей.

3.9. Внеклассные формы работы.

Мотивация учащихся к обучению является одной из основных составляющих учебно-воспитательного процесса. Нам приходится обучать детей, обладающих разным уровнем музыкальных способностей. Как заинтересовать, мотивировать всех? Ведь в конкурсах и концертах даже городского уровня, не говоря о региональных, всероссийских и международных, могут участвовать, и тем более побеждать, лишь единицы – наиболее одаренные и трудолюбивые. А как проявить себя остальным, как педагогу поддержать и развить их заинтересованность? В нашей гимназии, как и в моем классе, сложилась целая система внеклассной и внешкольной деятельности, позволяющая проявить креативные качества каждому ученику. Единые ценности, интересы позволяют объединить педагога и его учеников в коллектив единомышленников. Регулярное совместное общение возможно как в классе, так и за его пределами. Формы такого общения могут быть самыми разнообразными: прослушивание записей музыки, посещение концертов, музеев, поочередное проигрывание программы всеми учениками с последующим обсуждением каждого выступления, отчетные концерты класса, творческие встречи с родителями. Все эти мероприятия создают благоприятную творческую среду, которая способствует ориентации учеников на подлинные духовные ценности, стимулирует их занятия музыкой.

Единые ценности, интересы позволяют объединить педагога и его учеников в коллектив единомышленников. Регулярное совместное общение возможно как в классе, так и за его пределами. Формы такого общения могут быть самыми разнообразными: прослушивание записей музыки, посещение концертов, музеев, поочередное проигрывание программы всеми учениками с последующим обсуждением каждого выступления, отчетные концерты класса, творческие встречи с родителями. Все эти мероприятия создают благоприятную творческую среду, которая способствует ориентации учеников на подлинные духовные ценности, стимулирует их занятия музыкой.

3.10. Работа с родителями.

Существенную роль в начальный период обучения играет отношение близких ученика к его занятиям музыкой. Начав обучение в раннем возрасте, малыш нуждается в регулярной помощи родителей. Поэтому присутствие родителей на уроке, их контакт с педагогом, особенно в начальный период, обязательны. Музыкальные занятия формируют удивительный по своему творческому потенциалу союз: «педагог – ребенок — родитель», которые проявляют постоянную заинтересованность в его творческом труде, помогают ему в ежедневной работе, создают благоприятную атмосферу для роста его увлеченности музыкой, желания заниматься ею. Поэтому педагог должен по мере возможности вовлекать родителей в образовательный процесс. Способы организации работы с родителями разнообразны: открытые академические концерты, класс – концерты, музыкальные гостиные, творческие отчеты класса, родительские собрания.

Поэтому педагог должен по мере возможности вовлекать родителей в образовательный процесс. Способы организации работы с родителями разнообразны: открытые академические концерты, класс – концерты, музыкальные гостиные, творческие отчеты класса, родительские собрания.

3.11. Музыкальный инструмент как фактор мотивации занятий музыкой.

Музыкальный инструмент – это средство для постижения музыкального языка, для самовыражения в музыке. Таковым он и должен восприниматься в рамках получения музыкального образования. Таков подход, однако, вовсе не означает, что ребенку все равно, на каком инструменте он музицирует. С первого урока педагог, привлекая внимание ученика к инструменту, демонстрирует его звуковые, технические возможности, исполняя доступный и привлекательный для него репертуар. Один из наиболее универсальных и благодатных для обучения музыке инструмент – баян – является прекрасным стимулом для занятий музыкой.

Проанализировав основные факторы, формы работы по формированию мотивации учащихся в обучении игре на баяне, хочется сделать следующий вывод о том, что препятствует мотивации занятий музыкой: авторитарная педагогика, равнодушие педагога, форсированная педагогика, некорректное поведение педагога, отсутствие инструмента, его несоответствие физическим возможностям ученика, неблагоприятная домашняя атмосфера, равнодушие родителей к занятиям музыкой своего ребенка, низкий социальный престиж инструмента (особенно среди сверстников), нерегулярность занятий с педагогом, частые переходы от одного педагога к другому, отсутствие нормальных условий для занятий.

4.Заключение.

Формирование мотивации является одной из важнейших задач современной системы дополнительного музыкального образования. Мотивация оказывает большое влияние на успешность учебного процесса и играет важную роль в воспитании многих личностных качеств учащихся, формировании их познавательных интересов и творческой активности. «Ребенок – росток человеческий – в своем музыкальном становлении должен пройти тот же путь, который прошло человечество, «взрастившее» музыку (это для ребенка более органично, нежели получить готовый итог многовекового развития музыкальной культуры в виде концентрата, который ему трудно «переварить»). И если создано единство «ребенок–музыка–учебный процесс» и происходит совместное слияние творческих устремлений учителя и ученика, то занятия музыкой способны в огромной степени повлиять на нравственное и духовное развитие ребенка. Только шаг за шагом, ведя учеников от первых еще поверхностных музыкальных впечатлений к глубокому и серьезному постижению музыки, когда искусство из приятного препровождения времени превращается в жизненную потребность человека, педагог – музыкант сумеет приобщать своих учеников к миру музыкального искусства.

Список литературы:

1.Концепция развития дополнительного образования детей от 24 апреля 2015 г. № 729-р

2.Крылова Г.И. – Азбука маленького баяниста. М, ООО «Издательство Владос – Пресс», 2010.

3.Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. – Ростов н /Д: «Феникс», 2002.

4.Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии. – М, 2001.

5.Маркова А. К., Матис Т. А., Орлов А. Б. Формирование мотивации учения. – СПб, 2006.

6.Мильтонян С.О. Педагогика гармоничного развития музыканта. Тверь, 2003.

7.Пуриц И.Г. Методические статьи по обучению игре на баяне. – М, 2009.

Опубликовано: 12.10.2016Обучение и мотивация | Предыдущие статьи

- Мотивация

- Теории обучения

- Обучение и мотивация

- Типы обучения

- Факторы мотивации

- Право детей

- Право на образование

- Преимущества права

Программа обучения и мотивации и учебные материалы

Концепция обучения

В процессе образования обучение занимает центральное место. То, что когда-либо существовало в нашей образовательной системе, предназначено для обучения учащихся, то есть студентов. Итак, «для вас, как для будущего учителя, очень важно ознакомиться с концепцией термина «обучение». Проанализируем понятие термина обучение по

То, что когда-либо существовало в нашей образовательной системе, предназначено для обучения учащихся, то есть студентов. Итак, «для вас, как для будущего учителя, очень важно ознакомиться с концепцией термина «обучение». Проанализируем понятие термина обучение по

- Знание его значения и определений и

- Знание о процессе обучения.

- Гарднер Мерфи – «Термин обучение охватывает все изменения в поведении для удовлетворения требований окружающей среды».

- Генри П. Смит – «Обучение – это приобретение нового поведения или усиление или ослабление старого поведения в результате опыта.

- Woodworth – «Любая деятельность может быть названа обучением, поскольку она развивает человека (в любом отношении, хорошем или плохом) и заставляет его изменять поведение и опыт иначе, чем они были бы в противном случае.

- Кингсли и Гарри – «Обучение – это процесс, посредством которого поведение (в более широком смысле) организуется или изменяется посредством практики или обучения».

Мотивация

- «Мотивация – основная проблема психологии в образовании». – Бернард

- «Мотивация — это супер-шоссе к обучению». – Скиннер

- «Мотивация является центральным фактором эффективного управления процессом обучения. Какой-то тип мотивации должен присутствовать во всем обучении». – Келли

Мотивационный цикл

Теории обучения 026

Изучение теорий вызвало полемику, которая расширила исследования в нескольких направлениях, в результате чего некоторые психологи начинают думать с точки зрения обучающих «систем», а не одного теоретического подхода, который охватывает все. Но даже это утверждение может вызвать споры.

- Теория ассоциаций. Около 1900 г. Э. Л. Торн Дайк (55) предположил, что основным процессом обучения является «искоренение» неверных результатов. Таким образом устанавливаются «связи» между впечатлениями от стимула и тенденцией к ответу.

Мы можем думать о них как о «SF?» связи. Этот принцип вознаграждения является центральной концепцией теории ассоциаций, которая может также включать ассоциации «СС» (стимул-стимул), особенно в перцептивном обучении, когда учащийся узнает больше о ситуации со стимулом. Поскольку две стимуляции повторно связаны, один стимул вызовет образ или некоторый процесс, представляющий второй стимул. Расширяя это понятие, мы можем видеть, как. Возникает много ассоциатов, так как почти любая стимульная ситуация содержит много стимулов, а не только два. Даже контекст ситуации в классе важен.

Мы можем думать о них как о «SF?» связи. Этот принцип вознаграждения является центральной концепцией теории ассоциаций, которая может также включать ассоциации «СС» (стимул-стимул), особенно в перцептивном обучении, когда учащийся узнает больше о ситуации со стимулом. Поскольку две стимуляции повторно связаны, один стимул вызовет образ или некоторый процесс, представляющий второй стимул. Расширяя это понятие, мы можем видеть, как. Возникает много ассоциатов, так как почти любая стимульная ситуация содержит много стимулов, а не только два. Даже контекст ситуации в классе важен. - Теория уменьшения стимуляции драйва. Постулировано К.Л. Халл (26) в 1910-х годах, теория снижения побудительного стимула предполагает четыре вещи. Во-первых, то, что усваивается, представляет собой связь между стимулом и реакцией, единицей обучения, называемой «силой привычки». Во-вторых, подкрепление является необходимым условием обучения. Халл предположил, что усиление усиливает свою эффективность за счет снижения уровня существующего привода.

Отсюда и название — теория редукции влечения. В-третьих, предполагается, что выученная связь между стимулом и реакцией постепенно увеличивается, что приводит к относительно постоянному изменению поведения. В-четвертых, существуют факторы, влияющие на то, будет ли выполняться привычка, и другие факторы, снижающие склонность к выполнению. К влияющим факторам относятся уровень драйва и величина рейнлорера. Отрицательные факторы включают количество ( усилие и усталость при реагировании.

Отсюда и название — теория редукции влечения. В-третьих, предполагается, что выученная связь между стимулом и реакцией постепенно увеличивается, что приводит к относительно постоянному изменению поведения. В-четвертых, существуют факторы, влияющие на то, будет ли выполняться привычка, и другие факторы, снижающие склонность к выполнению. К влияющим факторам относятся уровень драйва и величина рейнлорера. Отрицательные факторы включают количество ( усилие и усталость при реагировании. - Когнитивные теории. Обучение решению проблем, рассуждению и пониманию нового языка расширило теорию обучения, включив в нее высшие психические процессы. Здесь «познание» — это промежуточные переменные, составленные из восприятий собственной среды, которые также включают убеждения или знания об окружающей среде человека. Таким образом, можно думать об обучении как о получении информации, а не просто о создании конкретных SR-ассоциаций. Когнитивные теории интересуются произвольным поведением.

По мере того как обучающие ситуации становятся более сложными, существует вероятность того, что ответы будут возникать не автоматически, а под влиянием вовлеченных процессов или «когнитивных карт». Где теории реакции на стимул говорят, что то, что изучается, является когнитивной структурой. Другими словами, мы получаем «ментальную картину» того, что происходит. Мы формируем когнитивную карту поездки в центр города или решения академической проблемы с точки зрения нашего личного опыта. Противопоставим С.Р. теория и когнитивная теория с точки зрения обучения крысы mze. Для С.Р. Теоретически крыса усваивает последовательность реакций — влево, вправо, влево, вправо, вправо — чтобы добраться до еды. Следовательно, у нас есть поведенческие движения, которым можно научиться. Для когнитивного теоретика крыса узнает, где находится еда и как туда добраться, а не конкретная последовательность двигательных реакций.

По мере того как обучающие ситуации становятся более сложными, существует вероятность того, что ответы будут возникать не автоматически, а под влиянием вовлеченных процессов или «когнитивных карт». Где теории реакции на стимул говорят, что то, что изучается, является когнитивной структурой. Другими словами, мы получаем «ментальную картину» того, что происходит. Мы формируем когнитивную карту поездки в центр города или решения академической проблемы с точки зрения нашего личного опыта. Противопоставим С.Р. теория и когнитивная теория с точки зрения обучения крысы mze. Для С.Р. Теоретически крыса усваивает последовательность реакций — влево, вправо, влево, вправо, вправо — чтобы добраться до еды. Следовательно, у нас есть поведенческие движения, которым можно научиться. Для когнитивного теоретика крыса узнает, где находится еда и как туда добраться, а не конкретная последовательность двигательных реакций.

| Классическое обусловливание респондента | Оперативное обусловливание |

Помогает изучить поведение респондентов. | Помогает в обучении оперантному поведению. |

| Это называется кондиционированием типа S, чтобы подчеркнуть важность стимула для получения желаемой реакции. | Это называется обусловливанием типа R из-за акцента на реакции. |

| В этом типе кондиционирования начало — это они | Здесь начинаются ответы в том виде, в каком они происходят «естественно» или «неестественно», формируя |

| Изготовлены с помощью специфических «раздражителей, вызывающих определенные реакции. При этом сила обусловливания обычно определяется величиной условной реакции, т. е. количеством слюны (как в случае классического опыта Павлова с собакой). | 90–108 Здесь сила обусловливания выражается реакцией, т. е. скоростью, с которой оперантная реакция возникает в результате некоторого подкрепления.

Обучение и мотивация

Тейлор определяет мотивацию как процесс или последовательность процессов, которые иногда определяют, направляют, поддерживают и, наконец, останавливают целенаправленную последовательность поведения. Мотивация очень важна для следующего:

Мотивация очень важна для следующего:

- Направление поведения: преследуемая цель или цели.

- Интенсивность поведения: количество усилий, концентрации и т. д., вложенных в поведение.

- Настойчивость поведения: степень, в которой цель преследуется до тех пор, пока она не будет достигнута.

Мотивы возникают в течение нашей жизни, в основном в результате опыта, связанного с другими людьми, потому что они вырабатываются в результате личных и социальных контрактов, эти мотивы называются личными, социальными или приобретенными мотивами. Некоторые из наших мотивов являются врожденными, обусловленными нашим физиологическим наследием. Обучение: в значительной степени зависит от мотивации. Независимо от того, что изучается, скорость и эффективность будут зависеть от мотивации. Мотивация связана с пробуждением интереса к обучению и является основой обучения. Мотивация эффективна только тогда, когда она дает ментальную установку на обучение. Необходима постоянная мотивация, чтобы помочь учащимся сконцентрироваться на учебном материале. Мотивация через поощрение имеет определенные преимущества – это позитивный подход. Он также использует человеческое стремление к одобрению. Мотивационные факторы являются «активирующими» переменными, тогда как обучающие факторы являются «ассоциативными». Различные теории обучения рассматривают это по-разному. Теории стимул-реакция (S-R) рассматривают человека как машину. Для них организм управляется устойчивыми принципами, а мотивация поведения исходит из психологических влечений. На основе причинно-следственных связей можно предсказать поведение организмов. Мотивация – это побуждение к действию. Это побуждение возникает из-за раздражителей, которые могут быть внутренними или внешними. Поведение не учитывает никакой «цели». Теории S-R придают значение прошлому опыту для объяснения причин настоящего поведения. Мотивация является результатом психологических ситуаций, которые создаются неравновесием в течение жизни человека. Теории когнитивного поля делают акцент на настоящем опыте. Их подход представляет собой ситуативный подход к мотивации и поведению.

Мотивация через поощрение имеет определенные преимущества – это позитивный подход. Он также использует человеческое стремление к одобрению. Мотивационные факторы являются «активирующими» переменными, тогда как обучающие факторы являются «ассоциативными». Различные теории обучения рассматривают это по-разному. Теории стимул-реакция (S-R) рассматривают человека как машину. Для них организм управляется устойчивыми принципами, а мотивация поведения исходит из психологических влечений. На основе причинно-следственных связей можно предсказать поведение организмов. Мотивация – это побуждение к действию. Это побуждение возникает из-за раздражителей, которые могут быть внутренними или внешними. Поведение не учитывает никакой «цели». Теории S-R придают значение прошлому опыту для объяснения причин настоящего поведения. Мотивация является результатом психологических ситуаций, которые создаются неравновесием в течение жизни человека. Теории когнитивного поля делают акцент на настоящем опыте. Их подход представляет собой ситуативный подход к мотивации и поведению. Их акцент делается на влиянии полевых условий и других переменных. Можно сказать, что самой мотивации можно научиться. Педагогические психологи всегда проявляли особый интерес к взаимосвязи между обучением и мотивацией. По мнению педагогов-психологов, на обучение влияют три фактора;

Их акцент делается на влиянии полевых условий и других переменных. Можно сказать, что самой мотивации можно научиться. Педагогические психологи всегда проявляли особый интерес к взаимосвязи между обучением и мотивацией. По мнению педагогов-психологов, на обучение влияют три фактора;

- Мотивационные факторы

- Физиологические факторы

- Факторы окружающей среды.

Мотивационные факторы – это психологические факторы, обуславливающие обучение. Достаточная мотивационная сила не только инициирует деятельность, приводящую к обучению, но также поддерживает и направляет ее. Виды мотивации: Есть два вида мотивации в контексте обучения. Это:

- Внутренняя мотивация; и

- Внешняя мотивация. Внутренняя мотивация является наиболее эффективным типом побуждения, которое делает изучаемый материал значимым или значимым для учащегося. Внешняя мотивация, которая является внешней по отношению к учебной деятельности, включает в себя похвалу и порицание, соперничество, вознаграждение, наказание и знание прогресса (КОП).

Другими источниками мотивации могут быть желание общественного одобрения, стремление доминировать, стремление преуспеть и так далее. Люди сильно различаются по своим достижениям и властным мотивам.

Другими источниками мотивации могут быть желание общественного одобрения, стремление доминировать, стремление преуспеть и так далее. Люди сильно различаются по своим достижениям и властным мотивам.

| Потребности учащихся | Учебные конструкции | Цели обучения | Методы мотивации |

| Низкие потребности | (внешний) | ||

| Физиологические потребности | Обучение сигналам | Знания | Поощрение и наказание (на начальном уровне образования) |

| Необходимость безопасности | Цепное обучение | Понимание | Похвала и порицание (на уровне среднего образования) |

| Потребность в принадлежности | Множественная дискриминация | Понимание | Успех или неудача (на среднем уровне образования) |

| Высшие потребности | |||

| Потребность в уважении | Изучение концепции | Заявка | Конкуренция и сотрудничество (На высшем уровне образования) |

| Потребность в самореализации | Принцип обучения | Творчество или анализ, синтез Анализ, синтез | Знание результата |

| Новинка | |||

| (внутренний) | |||

| Уровень стремления | |||

| Самомотивация |

Факторы, учитывающие мотивацию

Существует четыре фактора, определяющих мотивацию –

- Возбуждение

- Ожидание

- Стимулы

- Наказание

Теории мотивации

Основные теории мотивации –

- Инстинктивная теория мотивации

- Психоаналитическая теория мотивации.

- Бихевиористская теория мотивации.

- Теория мотивации потребностей Мюррея.

- Иерархическая теория мотивации Маслоу.

- Гигиеническая теория мотивации.

- Пешечная теория

Диаграмма иерархии потребностей

Обучение и факторы, влияющие на обучение

Преподавание, обучение и обучение: разница между Преподавание, наставление и обучение. Следовательно, мы разъясняем различия в этих трех терминах в следующей строке?

- Преподавание: При обучении происходит взаимодействие между учителем и учениками. В результате чего зрачки отвлекаются на цель*. Другими словами, основной элемент обучения, то есть взаимоотношения или взаимодействие между учителем и учениками, продвигает учеников к достижению целей.

- Инструкция: Инструкция не предполагает взаимодействия между учителем и учеником. Тем не менее, инструкция может отвлечь учеников от целей.

Основное различие между обучением и наставлением состоит в том, что учение включает в себя наставление, а наставление не включает в себя учение. Следовательно, учение — это наставление, но наставление — это не учение. Несмотря на это, все три когнитивных, аффективных и психомоторных аспекта учащихся могут быть развиты путем обучения, а путем обучения может быть развит только когнитивный аспект. Следовательно, никакое наставление не может заменить учения. Короче говоря, обучение есть такой процесс, который отвлекает учеников к целям познавательного аспекта.

Основное различие между обучением и наставлением состоит в том, что учение включает в себя наставление, а наставление не включает в себя учение. Следовательно, учение — это наставление, но наставление — это не учение. Несмотря на это, все три когнитивных, аффективных и психомоторных аспекта учащихся могут быть развиты путем обучения, а путем обучения может быть развит только когнитивный аспект. Следовательно, никакое наставление не может заменить учения. Короче говоря, обучение есть такой процесс, который отвлекает учеников к целям познавательного аспекта. - Обучение: Средства обучения – (а) действия и (б) опыт. И преподавание, и инструкция влияют на обучение посредством различных видов деятельности и опыта. Следовательно, обучение и преподавание означают изменение поведения учеников посредством деятельности и опыта.

Закон о праве детей на бесплатное и обязательное образование

Обеспечивает бесплатное и обязательное образование для всех детей в возрасте от шести до 9 лет0024

Закон о праве детей на бесплатное и обязательное образование вступил в силу с сегодняшнего дня, 1 апреля 2010 г. Это исторический день для народа Индии, с этого дня для народа Индии, с этого дня праву на образование будет предоставлен тот же правовой статус, что и праву на жизнь, как это предусмотрено статьей 21 А Конституции Индии. Каждому ребенку в возрасте от 6 до 14 лет будет предоставлено 8-летнее начальное образование в соответствующем возрасту классе в непосредственной близости от его/ее района.

Это исторический день для народа Индии, с этого дня для народа Индии, с этого дня праву на образование будет предоставлен тот же правовой статус, что и праву на жизнь, как это предусмотрено статьей 21 А Конституции Индии. Каждому ребенку в возрасте от 6 до 14 лет будет предоставлено 8-летнее начальное образование в соответствующем возрасту классе в непосредственной близости от его/ее района.

Любые расходы, препятствующие доступу ребенка в школу, несет штат, который несет ответственность за зачисление ребенка, а также за посещение и завершение 8-летнего школьного образования. Ни одному ребенку не может быть отказано в приеме из-за отсутствия документов; ни одному ребенку не будет отказано в приеме, если приемный цикл в школе завершен, и ни одному ребенку не будет предложено сдать вступительный тест. Дети с ограниченными возможностями также будут обучаться в общеобразовательных школах. Премьер-министр Шри Манмохан Сингх подчеркнул, что для страны важно, чтобы, если мы воспитаем наших детей и молодежь с правильным образованием, будущее Индии как сильной и процветающей страны было обеспечено.

Все частные школы обязаны зачислять детей из более слабых слоев и неблагополучных сообществ в свой новый класс в количестве 25% от их зачисления путем простого случайного отбора. Ни одно место в этой квоте не может быть оставлено вакантным. К этим детям будут относиться наравне со всеми другими детьми в школе, и они будут субсидироваться государством в размере средних расходов на одного учащегося в государственных школах (если только расходы на одного учащегося в частной школе не ниже).

Все школы должны будут соблюдать нормы и стандарты, изложенные в Законе, и ни одна школа, которая не будет соответствовать этим стандартам в течение 3 лет, не будет допущена к работе. Все частные школы должны будут подать заявление о признании, а за недостатки, которые они продолжат функционировать, придется платить 10 000 рупий в день в качестве штрафа. Нормы и стандарты квалификации и подготовки учителей также устанавливаются академическим органом. Учителя во всех школах должны будут подписаться под этими нормами в течение 5 лет.

Закон о праве на образование от 2009 г. Правила

Национальной комиссии по защите прав ребенка (NCPCR) поручено следить за осуществлением этого исторического права. В ближайшие месяцы и годы специальный отдел в рамках NCPCR возьмет на себя эту огромную и важную задачу. С этой целью NCPCR создаст специальную бесплатную службу помощи в регистрации жалоб. NCPCR приветствует официальное уведомление об этом Законе и надеется сыграть активную роль в обеспечении его успешного выполнения.

NCPCR также предлагает всем группам гражданского общества, студентам, учителям, администраторам, художникам, писателям, государственным служащим, законодателям, членам судебной системы и всем другим заинтересованным сторонам объединиться и работать вместе, чтобы создать движение, чтобы гарантировать, что каждый ребенок этого страна находится в школе и имеет возможность получить не менее 8 лет качественного образования.

Закон о преимуществах права на образование 2009 г.

RTE является частью директивных принципов государственной политики в соответствии со статьей 45 Конституции, которая является частью главы 4 Конституции. И права в главе 4 не подлежат принудительному исполнению. Впервые в истории Индии мы обеспечили соблюдение этого права, включив его в главу 3 Конституции в качестве статьи 21. Это дает детям право на обеспечение соблюдения права на образование как основного права.

Создание условий для мотивации учащихся

«Об образовании нужно помнить три вещи. Во-первых, это мотивация. Второе — мотивация. Третье — мотивация». — Бывший министр образования США Террел Белл

Когда учащиеся чувствуют большую мотивацию к обучению, они лучше успевают в учебе (PDF, 253 КБ), улучшают поведение в классе и повышают чувство собственного достоинства. К сожалению, данные — и непосредственный опыт многих педагогов — показывают, что отсутствие мотивации сказывается на многих наших учениках, и, по-видимому, с каждым годом от средней школы к старшей школе ее становится все больше. Учащиеся могут продемонстрировать это отсутствие вовлеченности, воздерживаясь от усилий и «голосуя ногами» через рост хронических прогулов по мере взросления (PDF, 1,4 МБ), а хронические прогулы являются одним из самых частых факторов, предсказывающих отсев из школы.

Учащиеся могут продемонстрировать это отсутствие вовлеченности, воздерживаясь от усилий и «голосуя ногами» через рост хронических прогулов по мере взросления (PDF, 1,4 МБ), а хронические прогулы являются одним из самых частых факторов, предсказывающих отсев из школы.

Как мы можем эффективно реагировать на этот кризис мотивации?

Условия для роста

Один из способов — удвоить общепринятое мнение о силе внешней мотивации — бонусов, баллов, звезд и т. д. — и ее эквивалентов на арене наказаний.

Я бы предложил другую точку зрения, которую лучше всего охарактеризовал сэр Кен Робинсон, писатель и докладчик по вопросам образования, который сказал: «Фермеры и садоводы знают, что нельзя заставить растение расти… растение растет само. Что вы можете сделать, так это создать условия для роста».

Один из ключевых способов обеспечить условия для роста или, как выразился Национальный исследовательский совет, «создать ряд обстоятельств», – это подчеркнуть внутреннюю мотивацию (выбор выполнения деятельности для получения удовольствия от нее или в ней). чтобы помочь достичь внутренней цели) вместо внешней мотивации (выполнение определенного поведения для получения внешнего вознаграждения).

чтобы помочь достичь внутренней цели) вместо внешней мотивации (выполнение определенного поведения для получения внешнего вознаграждения).

Прежде чем рассматривать, какими могут быть эти условия для роста, давайте кратко рассмотрим некоторые из обширных исследований по подрыву вознаграждения, которые демонстрируют, почему опора на внешнюю мотивацию не должна быть в этом списке:

- Внешняя мотивация может быть эффективной в краткосрочной перспективе для поощрения механических задач и подчинения, но имеет тенденцию быть разрушительной в продвижении творческого и высокоуровневого мышления.

- Внешние мотиваторы, хотя и могут быть эффективными в краткосрочной перспективе для достижения согласия при выполнении задачи, имеют тенденцию снижать внутреннюю мотивацию для той же деятельности в долгосрочной перспективе (PDF, 4,8 МБ).

- Недавнее исследование 200 000 сотрудников показало, что те, у кого больше внутренней мотивации, были в три раза более вовлечены в свою работу, чем те, кто больше ориентировался на внешнее вознаграждение.

Эта критика, однако, не означает, что внешняя мотивация не играет никакой роли дома, в классе или на работе. Даже доктор Эдвард Деси, возможно, самый выдающийся в мире исследователь внутренней мотивации, признает, что будут времена, когда кнут или пряник могут понадобиться для поощрения или прекращения поведения из-за безотлагательности сложной ситуации, но он также подчеркнул, что их недостаточно. После преодоления сложной ситуации с помощью кнута или пряника, например: «Вам нужно сесть на следующий день, когда все успокоятся, обсудить это с обеих сторон, а затем обсудить способы, чтобы подобное поведение не повторилось… Всегда используйте взрыв как учебный момент на следующий день».

Кроме того, автор Дэниел Пинк обсуждает необходимость базовых вознаграждений — базовой и справедливой компенсации , которую мы все должны получать, чтобы иметь хоть какую-то мотивацию. В школе это может означать заботливого учителя, чистый класс и увлекательные уроки.

Другими словами, внешние мотиваторы имеют свое место, но и их нужно держать на своем месте.

Итак, если внешняя мотивация не является одним из упомянутых выше условий роста, то что в этом списке?

Внутренняя мотивация

Многие, если не большинство исследователей предполагают, что внутренняя мотивация сочетается с четырьмя элементами (PDF, 65 КБ):

1. Автономия: определенная степень контроля над тем, что должно происходить и как это происходит может быть сделано;

2. Компетентность: чувство, что у тебя есть возможность добиться успеха в этом;

3. Родственность: занятие помогает им чувствовать себя более связанными с другими и чувствовать заботу со стороны людей, которых они уважают; и

4. Актуальность: работа должна рассматриваться учащимися как интересная и ценная для них, полезная для их настоящей жизни и/или надежд и мечтаний на будущее.

Перед нами, преподавателями, стоит задача помочь нашим учащимся мотивировать себя, развивая эти четыре качества, и противодействовать тому, что предлагает Национальный исследовательский совет, согласно которому эти четыре элемента становятся все менее и менее заметными по мере того, как учащиеся переходят в среднюю школу.

Много лет назад я жил в доме на возвышении у подножия небольшого холма. Перед ним на улице была ливневая канализация. Летом я подсыпал щепу на небольшой грязный участок между тротуаром и бордюром, а во время сильных зимних ливней канализация забивалась мусором, плавающим вниз по склону. Вода переливалась через бордюр, и вся щепа уплывала, оставляя грязный участок. Каждый год моя жена настоятельно советовала мне сажать траву или кусты в этом месте, чтобы они могли противостоять воде, и каждый год вместо этого я выбирал краткосрочное решение в виде древесной щепы — мне это казалось проще и работало в большинстве случаев. время, по крайней мере, пока не наступит плохая погода. Я выбрал это решение, несмотря на то, что посадка травы и кустов сэкономила бы мне время и деньги в долгосрочной перспективе, улучшила бы внешний вид района и фактически устранила бы причину проблемы, уменьшив количество мусора. засорение стока. В моем списке дел были другие дела, которые я считал более важными, и мне было удобнее работать со знакомой проблемой, чем с решением, которое было для меня новым — в моем резюме не было одобрения.

Мы можем думать о них как о «SF?» связи. Этот принцип вознаграждения является центральной концепцией теории ассоциаций, которая может также включать ассоциации «СС» (стимул-стимул), особенно в перцептивном обучении, когда учащийся узнает больше о ситуации со стимулом. Поскольку две стимуляции повторно связаны, один стимул вызовет образ или некоторый процесс, представляющий второй стимул. Расширяя это понятие, мы можем видеть, как. Возникает много ассоциатов, так как почти любая стимульная ситуация содержит много стимулов, а не только два. Даже контекст ситуации в классе важен.

Мы можем думать о них как о «SF?» связи. Этот принцип вознаграждения является центральной концепцией теории ассоциаций, которая может также включать ассоциации «СС» (стимул-стимул), особенно в перцептивном обучении, когда учащийся узнает больше о ситуации со стимулом. Поскольку две стимуляции повторно связаны, один стимул вызовет образ или некоторый процесс, представляющий второй стимул. Расширяя это понятие, мы можем видеть, как. Возникает много ассоциатов, так как почти любая стимульная ситуация содержит много стимулов, а не только два. Даже контекст ситуации в классе важен. Отсюда и название — теория редукции влечения. В-третьих, предполагается, что выученная связь между стимулом и реакцией постепенно увеличивается, что приводит к относительно постоянному изменению поведения. В-четвертых, существуют факторы, влияющие на то, будет ли выполняться привычка, и другие факторы, снижающие склонность к выполнению. К влияющим факторам относятся уровень драйва и величина рейнлорера. Отрицательные факторы включают количество ( усилие и усталость при реагировании.

Отсюда и название — теория редукции влечения. В-третьих, предполагается, что выученная связь между стимулом и реакцией постепенно увеличивается, что приводит к относительно постоянному изменению поведения. В-четвертых, существуют факторы, влияющие на то, будет ли выполняться привычка, и другие факторы, снижающие склонность к выполнению. К влияющим факторам относятся уровень драйва и величина рейнлорера. Отрицательные факторы включают количество ( усилие и усталость при реагировании. По мере того как обучающие ситуации становятся более сложными, существует вероятность того, что ответы будут возникать не автоматически, а под влиянием вовлеченных процессов или «когнитивных карт». Где теории реакции на стимул говорят, что то, что изучается, является когнитивной структурой. Другими словами, мы получаем «ментальную картину» того, что происходит. Мы формируем когнитивную карту поездки в центр города или решения академической проблемы с точки зрения нашего личного опыта. Противопоставим С.Р. теория и когнитивная теория с точки зрения обучения крысы mze. Для С.Р. Теоретически крыса усваивает последовательность реакций — влево, вправо, влево, вправо, вправо — чтобы добраться до еды. Следовательно, у нас есть поведенческие движения, которым можно научиться. Для когнитивного теоретика крыса узнает, где находится еда и как туда добраться, а не конкретная последовательность двигательных реакций.

По мере того как обучающие ситуации становятся более сложными, существует вероятность того, что ответы будут возникать не автоматически, а под влиянием вовлеченных процессов или «когнитивных карт». Где теории реакции на стимул говорят, что то, что изучается, является когнитивной структурой. Другими словами, мы получаем «ментальную картину» того, что происходит. Мы формируем когнитивную карту поездки в центр города или решения академической проблемы с точки зрения нашего личного опыта. Противопоставим С.Р. теория и когнитивная теория с точки зрения обучения крысы mze. Для С.Р. Теоретически крыса усваивает последовательность реакций — влево, вправо, влево, вправо, вправо — чтобы добраться до еды. Следовательно, у нас есть поведенческие движения, которым можно научиться. Для когнитивного теоретика крыса узнает, где находится еда и как туда добраться, а не конкретная последовательность двигательных реакций. Другими источниками мотивации могут быть желание общественного одобрения, стремление доминировать, стремление преуспеть и так далее. Люди сильно различаются по своим достижениям и властным мотивам.

Другими источниками мотивации могут быть желание общественного одобрения, стремление доминировать, стремление преуспеть и так далее. Люди сильно различаются по своим достижениям и властным мотивам.

Основное различие между обучением и наставлением состоит в том, что учение включает в себя наставление, а наставление не включает в себя учение. Следовательно, учение — это наставление, но наставление — это не учение. Несмотря на это, все три когнитивных, аффективных и психомоторных аспекта учащихся могут быть развиты путем обучения, а путем обучения может быть развит только когнитивный аспект. Следовательно, никакое наставление не может заменить учения. Короче говоря, обучение есть такой процесс, который отвлекает учеников к целям познавательного аспекта.

Основное различие между обучением и наставлением состоит в том, что учение включает в себя наставление, а наставление не включает в себя учение. Следовательно, учение — это наставление, но наставление — это не учение. Несмотря на это, все три когнитивных, аффективных и психомоторных аспекта учащихся могут быть развиты путем обучения, а путем обучения может быть развит только когнитивный аспект. Следовательно, никакое наставление не может заменить учения. Короче говоря, обучение есть такой процесс, который отвлекает учеников к целям познавательного аспекта.