Вменяемость и невменяемость в уголовном праве

Проработав в области уголовного права чуть больше года, я успел столкнуться с таким понятием, как невменяемость виновного лица, на практике. Для многих читателей я не открою секрет, если сообщу, что некоторые преступники, стараясь избежать наказания, прибегают именно к этой статье – вменяемость и невменяемость в уголовном праве.

В реальности же изобразить неадекватное состояние и поведение крайне сложно. Этого не позволяют сделать определенные критерии невменяемости, которыми пользуются уполномоченные должностные лица при квалифицировании злодеяний.

В этой заметке мне бы хотелось рассказать о том, как определяется и описывается такое состояние в УК РФ, какая мера ответственности грозить преступнику и по каким признакам определяется наличие данного фактора. Если говорить о цели написания заметки, то она больше информативная и предназначена для людей, нуждающихся в максимально точной информации по теме.

Как в уголовном праве трактуются основные понятия по теме статьи?

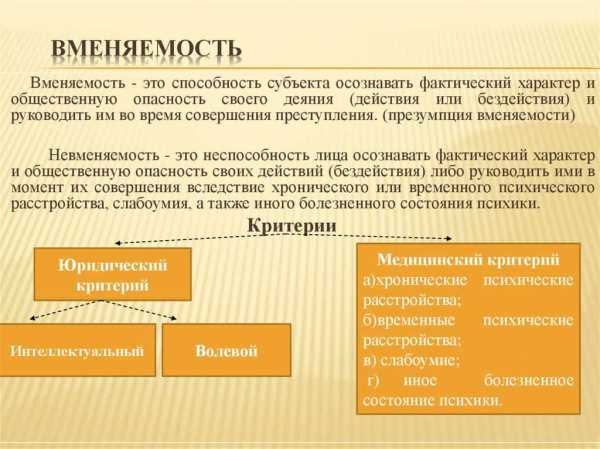

Мои читатели наверняка удивятся, что закон не содержит такого понятия, как «вменяемость», а выводится его значение непосредственно через обратную категорию – «невменяемость». Под невменяемостью в УК РФ расценивается состояние лица, выражающееся в неспособности понять и руководствоваться личными действиями под воздействием различных факторов, характеризующих душевное состояние обвиняемого.

Данное определение приведено в ст. 21 УК РФ. Если говорить о признаках, по которым выявляются такие лица, то можно отметить следующие:

- диагностирование психического расстройства;

- состояние, не относящееся к психонарушениям, но имеющее симптомы подобных заболеваний.

Подводя небольшой итог, можно отметить, что вменяемость — это понятие, обратное описываемому термину. Вменяемый преступник осознает, какие действия он выполнял, и мог предполагать следствия своего злодеяния. Состояние будет считаться первичным, если до этого момента отсутствуют доказательства, что человек имеет все признаки невменяемости. Важно дополнить сказанное еще и тем, что только при мед.диагнозе назвать неадекватным гражданина нельзя. Должна присутствовать совокупность факторов по этому вопросу.

Некоторые подробности по теме заметки встречаются в видео: https://www.youtube.com/watch?v=JHFetwIfM5s

Какие психические нарушения не могут исключать вменяемость и что такое аффект?

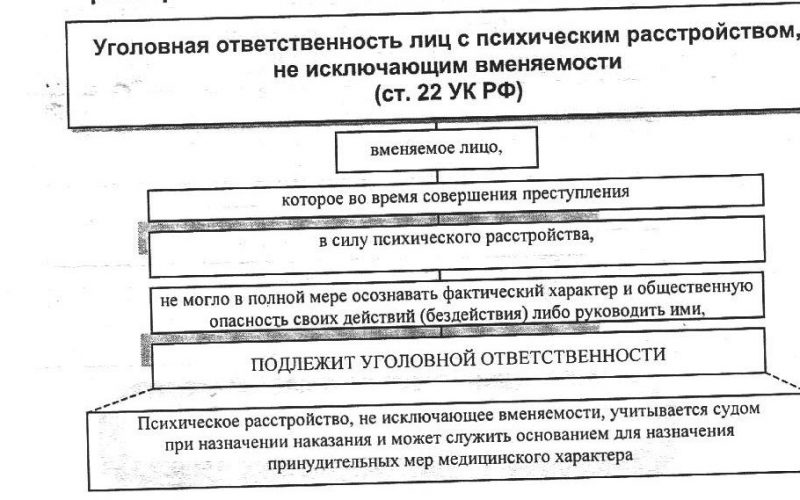

Достаточно близким по содержанию и значению к понятию невменяемости считается аффект. Здесь же можно упомянуть псих.расстройства, не исключающие вменяемость. Дело в том, что не каждое псих.нарушение может стать причиной невменяемого состояния. Есть и другая категория, когда человек даже с подобным заболеванием остается вменяемым и может быть привлечен к ответственности на общих основаниях. Регулирует данный вопрос ч. 1 ст.22 УК РФ.

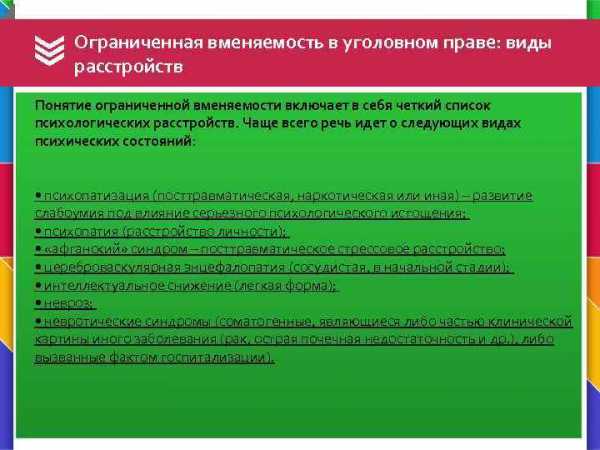

Помимо указанного, стоит помнить и об ограниченной вменяемости, когда виновное лицо считается адекватным, но не в полной мере. Если говорить простыми словами, то человек вполне осознает фактический характер и опасность совершенных действий, а значит, и способен нести ответственность за совершенное правонарушение.

Аффект психонарушением не является, поскольку определяется как эмоциональный стресс, возникший внезапно. Специалисты отмечают, что аффект не оказывает сильного влияния на общее состояние психики и не провоцирует настолько сильных изменений в психике, чтобы преступник не мог осознавать, насколько общественно опасное деяние он совершает.

По каким критериями оценивается невменяемость в УК РФ?

В этом разделе стоит сказать о двух основных критериях – юридический и медицинский. Каждый параметр имеет свои особенности, поэтому стоит рассказать о них подробнее:

- Критерий юридический позволяет определить признаки наличия вины у конкретного лица. Здесь можно отметить интеллектуальные (человек осознает свое поведение) и волевые (он руководит собой). Отсутствие одного из параметров все равно позволяет установить невменяемость.

- Критерий медицинский основывается на результатах диагностировать состояния гражданина и выявлении у него психических нарушений на момент совершения преступных действий.

Лишь совокупность критериев может стать причиной признания обвиняемого лица невменяемым. Признать человека неадекватным вправе только суд после получения заключений от всех специалистов. Основанием для отправки человека на экспертную оценку может стать наличие различных фактов и внешних проявлений псих.расстройства у обвиняемого.

Как возраст может повлиять на установление вменяемости преступника?

Данный параметр является очень важным критерием по установлению обязательности привлечения человека к уголовной ответственности. В РФ, за небольшим исключением, возраст уголовной ответственности начинается с 16 лет.

Избежать наказания можно в том случае, если во время рассмотрения дела выяснится, что подросток отставал в развитии от сверстников. Здесь не идет речь о псих.расстройстве как таковом, но для выявления особенностей развития ребенка также назначается экспертиза.

Вместо итогов

Завершая написанное, можно сделать короткие выводы по теме:

- Термин «вменяемость» не имеет определения в УК РФ, поскольку является обратной стороной понятия «невменяемость». Существуют критерии определения невменяемости – юридический и медицинский, которые в совокупности позволяют человека признать таковым.

- Полномочиями по определению состояния обвиняемого наделяется только судебный орган. Суд действует на основании заключений различных экспертиз.

- Возраст может стать причиной избежания уголовной ответственности за совершенное злодеяние, если несовершеннолетний будет признан отстающим в развитии от сверстников.

grazhdaninu.com

Невменяемость — это… Что такое Невменяемость?

Невменяемость — состояние лица, при котором оно не в состоянии осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими вследствие психического заболевания или иного болезненного состояния психики. Невменяемость в уголовном праве является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности и применения к нему принудительного лечения.

Представления о том, что к страдающим психическими заболеваниями лицам нельзя подходить с теми же критериями оценки поведения, что и к психически нормальным, в примитивном виде сформировались уже достаточно давно (следует вспомнить, например, отношение к юродивым в допетровской Руси). Развитие психиатрической науки на современном этапе позволило сформировать представление о невменяемости лиц, совершивших общественно опасные деяния под влиянием расстройств психики, повлиявших на их способности к оценке социальной значимости последствий своих действий и на их волевую сферу.

Учение о невменяемости в истории уголовного права

Только в конце XIX века появляются попытки определить общие условия вменения и вырабатываются понятия вменяемости и невменяемости. Исторически первым появилось понятие «невменяемость»: установление признаков вменяемости совершалось отрицательным путём.

Критерии невменяемости

В современном уголовном праве выделяются медицинский и юридический критерий невменяемости. Юридический критерий включает в себя неспособность лица сформировать необходимое интеллектуальное и волевое отношение к совершаемому деянию. Медицинский (биологический) критерий определяется наличием у лица признаваемого медициной состояния расстройства психической деятельности, которое является причиной наличия юридического критерия.

Как следует из названий критериев невменяемости, для определения наличия или отсутствия состояния невменяемости в каждой конкретной ситуации требуется применение как юридических, так и медицинских специальных знаний. Поэтому при установлении невменяемости используется такая процессуальная форма, как судебно-психиатрическая экспертиза. При этом необходимо иметь в виду, что экспертизой может оцениваться только наличие или отсутствие медицинского критерия невменяемости, судебные эксперты любой специальности не вправе давать заключение о «вменяемости» или «невменяемости» обследованного ими обвиняемого

Невменяемость в уголовном процессе

Процессуальный порядок определения невменяемости может быть различным в зависимости от того, признаётся ли законодательством данного государства презумпция вменяемости лица, то есть не исходит ли уголовный закон из мысли о способности ко вменению всех лиц, переступивших порог возраста уголовной ответственности. Если вменяемость есть легальная презумпция, то обвинитель не должен в каждом отдельном случае доказывать наличность положительных условий вменяемости; если же обвиняемый ссылается на невменяемость, то он и должен доказывать то обстоятельство, которое исключает вменение в данном случае. В противном же случае обязанность установления вменяемости возлагается на обвинителя.

Последствием признания лица невменяемым является прекращение уголовного дела вследствие отсутствия состава преступления. К лицу могут быть также применены принудительные меры медицинского характера.

Невменяемость и вменяемость

Говоря о невменяемости, следует отметить также и противоположную ей категорию — вменяемость, которая является обязательным признаком субъекта преступления. В теории уголовного права под вменяемостью, как правило, понимают отсутствие невменяемости. Наличие двойного отрицания в этом определении («отсутствие отсутствия вменяемости») заставляет некоторых учёных критически к нему относиться. Б. Спасенников считает, что включение в уголовный закон определения вменяемости, её признаков и критериев, «выступило бы гарантом законности при решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности, логически и юридически завершило бы законодательную формулировку важнейшего принципа уголовного права — принципа вины», и определяет вменяемость как «способность лица к осознанному волевому поведению»[3].

Ограниченная вменяемость

Если у лица диагностировано какое-либо психическое расстройство, однако оно не полностью утратило способность осознавать свои действия и руководить ими, оно может быть признано вменяемым, хотя и с определёнными ограничениями.

Уголовное законодательство некоторых стран мира устанавливает особенности привлечения к ответственности таких лиц, которые, как правило, заключаются в смягчении применяемого к ним наказания и возможности назначения принудительного лечения.

Невменяемость в уголовном праве России

Действующий УК РФ устанавливает, что не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики (ч. 1 ст. 21 УК РФ).

Таким образом, по УК РФ, юридический критерий невменяемости определяется двумя признаками, интеллектуальным и волевым, причём достаточным для признания лица невменяемым является наличие хотя бы одного [4]:

- Интеллектуальный признак предполагает невозможность (неспособность) лица осознавать опасность своего действия (бездействия). Наличие интеллектуального признака юридического критерия невменяемости может быть обусловлено как отсутствием у лица понимания содержания фактической стороны своих действий (например, при эпилептическом припадке лицо может в момент помрачения сознания неконтролируемыми конвульсивными движениями причинить вред здоровью другому лицу, не осознавая при этом даже факта совершения каких-либо действий), так и непониманием лицом социального смысла своего деяния, то есть в отсутствии понимания его общественно опасного характера. В этих случаях лицо осознаёт фактическую сторону своего поведения, но в связи с психическими нарушениями считает свои действия общественно полезными или нейтральными, либо вообще неспособно оценивать их общественное значение (например, при слабоумии).

- Волевой признак предполагает неспособность лица руководить своими действиями (бездействием). Волевой признак может как являться следствием интеллектуального (если лицо не осознаёт факта совершения им каких-либо действий, оно вследствие этого не может ими руководить), так и иметь самостоятельное значение, в случаях, когда лицо осознаёт уголовную противоправность совершения каких-либо действий, но не может воздержаться от их совершения.

Медицинский критерий характеризуется наличием у лица болезненного состояния психики. Под болезненным состоянием психики понимается наличие психического заболевания, повлекшего нарушение нормальной психической деятельности, обусловливающее неадекватное поведение больного, которое может относиться к одной из перечисленных в уголовном законе категорий[5]:

- Хроническое психическое расстройство — длительное, трудноизлечимое или вообще неизлечимое психическое заболевание, развивающееся, как правило, вследствие органического поражения мозга. Формами проявления такого расстройства могут быть такие заболевания, как шизофрения, эпилепсия, прогрессивный паралич, старческое слабоумие и т. д.

- Временное психическое расстройство — психическое заболевание, протекающее в течение короткого промежутка времени, проявляющее себя либо непосредственно в ходе совершения общественно опасного деяния, либо непосредственно перед ним. Такое расстройство оканчивается после совершения общественно опасного деяния или через какой-то короткий промежуток времени (несколько суток). Вне этого периода времени лицо может не обнаруживать никаких психических отклонений. К числу таких расстройств относятся патологическое опьянение, патологический аффект, иные реактивные состояния.

- Слабоумие (олигофрения) — снижение мыслительной способности человека, которое является настолько существенным, что он не может осознавать характер своих действий, их социальную суть. Слабоумие является врождённым или приобретённым в результате перенесения различного рода заболеваний и травм. Различаются три степени слабоумия: лёгкая (дебильность), средняя или тяжёлая (имбецильность) и глубокая (идиотия). Как правило, невменяемыми признают лиц, страдающих средней, тяжёлой или глубокой степенью олигофрении.

- К иным болезненным состояниям психики относят такие болезненные явления, которые не являются психическими заболеваниями в медицинском смысле, но сопровождаются существенными нарушениями психики (например, опухоли и травмы головного мозга).

См. также

Литература

Примечания

- ↑ 1. 5, § 2 D. ad legem Aquiliam, 9, 2; 1.23 D. de furtis 47, 2; i. 12 D. ad legem Corneliam de sic. 48,8.

- ↑ См.: Шишков С. Понятия «вменяемость» и «невменяемость» в следственной, судебной и экспертной практике // Законность. 2001. № 2. С. 29.

- ↑ См.: Спасенников Б. Вменяемость как категория уголовного права // Уголовное право. 2003. № 2. С. 76

- ↑ Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А. И. Рарога. М., 2004. С. 118—119.

- ↑ См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. Практикум / Под ред. А. С. Михлина. М.: Юристъ, 2004. С. 133—134.

dic.academic.ru

Невменяемость в уголовном праве

Невменяемость — психическое состояние лица, которое во время совершения общественно опасного действия не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики (ч. 1 ст. 21 УК).

Согласно закону невменяемость лица исключает наличие в его поведении состава преступления (отсутствие элемента вины), а следовательно и уголовную ответственность. В соответствии с формулой ч. 1 ст. 21 УК невменяемость характеризуется тремя признаками: юридическим, медицинским, психологическим.

Юридический (уголовно-правовой) признак выражается в том, что невменяемость сопряжена с совершением лицом общественно опасного деяния, объективные свойства которого предусмотрены уголовным законом. Наличие этого события является необходимым условием постановки вопроса о вменяемости совершившего указанное деяние лица.

Медицинский признак характеризует причины, происхождение состояния невменяемости и предполагает наличие одного из перечисленных в ч. 1 ст. 21 УК психических расстройств:

- хронического психического заболевания;

- временного психического расстройства;

- слабоумия;

- иного болезненного состояния психики.

К хроническим психическим заболеваниям относятся стойкие, длительно развивающиеся неизлечимые или трудно поддающиеся лечению расстройства душевной деятельности: шизофрения, эпилепсия, маниакально-депрессивный психоз и др.

К временным психическим расстройствам относятся нестойкие, быстро развивающиеся, излечимые психические болезни: реактивные состояния как результат глубоких эмоциональных переживаний; алкогольные, наркотические и токсические психозы; исключительные состояния (патологическое опьянение, патологический аффект и др.).

Слабоумие характеризуется неполноценностью умственной деятельности (различные формы олигофрении, имбецильность, идиотия).

К иным болезненным состояниям относятся аномалии психики, которые не могут быть однозначно отнесены к одному из перечисленных видов заболеваний: острые формы психопатии, бредовые состояния.

Любое из перечисленных заболеваний, устанавливаемых путем проведения психиатрической экспертизы, может оказаться достаточным для признания наличия медицинского признака (критерия) невменяемости.

Психологический признак предполагает неспособность лица осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (интеллектуальный аспект этого явления) либо неспособность этого субъекта руководить своими действиями (волевой аспект). Интеллектуальный и волевой признаки обладают определенной самостоятельностью и не всегда требуется одновременное их присутствие при определении факта невменяемости. Возможность альтернативы подтверждается употреблением законодателем союза «либо».

Теории уголовного права известен и эмоциональный фактор психологического критерия невменяемости. Глубокое расстройство эмоциональной сферы нередко сопровождается расстройством функционирования интеллекта или воли, когда обнаруживаются признаки невменяемости.

Для признания лица невменяемым необходимо наличие всех трех вышеперечисленных признаков, поскольку возникновение юридического критерия невменяемости может быть вызвано и иными причинами, не указанными в ч. 1 ст. 21 УК (сильной степенью опьянения, потреблением наркотических средств или других одурманивающих веществ).

Последствием признания невменяемым лица, совершившего предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние, является назначение принудительных мер медицинского характера, предусмотренных УК. Невменяемость лица устанавливается только по отношению к конкретному совершенному им общественно опасному деянию.

Пограничными с медицинскими критериями невменяемости являются случаи совершения вменяемыми лицами преступлений в силу психических расстройств, не исключающих вменяемости.

Проявлением принципа гуманизма в новом российском уголовном законодательстве является введенное УК положение об ограниченной вменяемости (ст. 22). Обстоятельно рассмотрел эту проблему проф. С. В. Бородин.

Ранее как в уголовном законодательстве царской России, так и в законодательстве советского периода указаний на возможность совершения преступлений в состоянии ограниченной вменяемости не содержалось.

Однако эта проблема, обострившаяся к началу XX в., обсуждалась в научных кругах. Против законодательного закрепления этого института высказались сторонник классической школы уголовного права Н. С. Таганцев и известный психиатр В. П. Сербский, отмечавшие:

- затруднительность установления критериев и пределов для определения уменьшенной вменяемости;

- опасность ввиду указанной неопределенности ошибок и злоупотреблений со стороны экспертов и судей;

- возможность неоправданного смягчения наказаний опасным преступникам.

Представители социологической школы уголовного права также отрицали необходимость включения в уголовный закон категории уменьшенной вменяемости, полагая, что психические расстройства, вызывающие уменьшение вменяемости, требуют применения не уголовно-правовых методов обращения с преступником, а лечения.

Попытки реализации этих взглядов в 20-30 годы не увенчались успехом. В связи с усилением репрессивных тенденций в уголовном и уголовно-исправительном праве учение об ограниченной вменяемости было признано реакционным, ненаучным и отвергнуто.

УК РФ не освобождает от уголовной ответственности вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. Мнение о неопределенности критериев уменьшенной вменяемости основано на представлении об этой категории как промежуточном состоянии между вменяемостью и невменяемостью. Но ограниченная вменяемость — это также вменяемость, а ее юридический и медицинский характер вполне определимы. Лица, страдающие психическими отклонениями, обладают способностью осознавать фактический характер или общественную опасность своих действий и руководить своим поведением, хотя эта способность у них ослаблена.

Признание наличия уменьшенной вменяемости и необходимость учета этой особенности личности виновных не означает механического снижения наказания всем преступникам независимо от характера преступлений и иных обстоятельств. Это мнение исходит из связи вменяемости и вины: т. к. вменяемость является в известном смысле предпосылкой вины, то признание наличия ограниченной вменяемости должно бы влечь уменьшение ответственности. Но вменяемость и вина — самостоятельные понятия, которые входят в разные элементы состава преступления (блок субъекта и блок субъективной стороны).

В УК не предусмотрена обязанность суда непременно смягчать наказание всем лицам, признанным ограниченно вменяемыми. Исследования последних лет показали, что среди совершивших преступления против личности немалое число лиц страдает психическими аномалиями; эти лица нуждаются в индивидуальном подходе при применении уголовного закона и назначении наказания. Эту возможность предоставляет новый уголовный закон, устанавливая, что при наличии психического расстройства, не исключающего вменяемости, это обстоятельство должно учитываться судом при определении вида и размера наказания и может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера.

Вслед за рассмотрением проблемы ограниченной вменяемости, возникшей в силу психических аномалий, УК решает вопрос об уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения (ст. 23). Согласно этому закону лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения (независимо от его степени), вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности. Включение названного элемента объективного вменения в уголовное законодательство определяется тем, что лицо по своей воле приводит себя в состояние опьянения, осознавая возможность, наступления общественно вредных последствий. Общество вынуждено пренебрегать фактическим ограничением вменяемости при опьянении в целях предупреждения данного фактора преступности.

Состояние обычного физиологического опьянения, которое не исключает уголовную ответственность, следует отличать от психического расстройства в виде патологического опьянения, развивающегося на фоне иных заболеваний, а также психических заболеваний, являющихся следствием систематического употребления алкоголя (белая горячка и др.). Наличие соответствующего расстройства, когда эти обстоятельства надлежащим образом установлены, является основанием для признания лица невменяемым.

Субъект преступления в уголовном праве

- Общие условия уголовной ответственности

- Вменяемость

- Невменяемость

- Возрастные признаки субъекта преступления

- Специальный субъект преступления

ugolovnyj-zakon.ru

Вменяемость — это… Что такое Вменяемость?

Невменяемость — состояние лица, при котором оно не в состоянии осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими вследствие психического заболевания или иного болезненного состояния психики. Невменяемость в уголовном праве является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности и применения к нему принудительного лечения.

Представления о том, что к страдающим психическими заболеваниями лицам нельзя подходить с теми же критериями оценки поведения, что и к психически нормальным, в примитивном виде сформировались уже достаточно давно (следует вспомнить, например, отношение к юродивым в допетровской Руси). Развитие психиатрической науки на современном этапе позволило сформировать представление о невменяемости лиц, совершивших общественно опасные деяния под влиянием расстройств психики, повлиявших на их способности к оценке социальной значимости последствий своих действий и на их волевую сферу.

Учение о невменяемости в истории уголовного права

Понятие невменяемости имеет сравнительно недавнее происхождение. В римском праве способность ответствовать за причиненный преступлением вред сливалась со способностью предпринимать действия с юридическими последствиями; иначе говоря, уголовная вменяемость совпадала с гражданскою дееспособностью. Тем не менее, существовали отдельные постановления о безответственности малолетних (infantes), умалишенных (furіоsi) и т. п. В источниках иногда употребляются выражение injuriae сарах, doli или culpae capax; с другой стороны, встречается и понятие innocentia consilii[1]; но общих признаков вменяемости установлено не было. Не были установлены признаки вменяемости и в средневековом праве.

Только в конце XIX века появляются попытки определить общие условия вменения и вырабатываются понятия вменяемости и невменяемости. Исторически первым появилось понятие «невменяемость»: установление признаков вменяемости совершалось отрицательным путём.

Критерии невменяемости

В современном уголовном праве выделяются медицинский и юридический критерий невменяемости. Юридический критерий включает в себя неспособность лица сформировать необходимое интеллектуальное и волевое отношение к совершаемому деянию. Медицинский (биологический) критерий определяется наличием у лица признаваемого медициной состояния расстройства психической деятельности, которое является причиной наличия юридического критерия.

Как следует из названий критериев невменяемости, для определения наличия или отсутствия состояния невменяемости в каждой конкретной ситуации требуется применение как юридических, так и медицинских специальных знаний. Поэтому при установлении невменяемости используется такая процессуальная форма, как судебно-психиатрическая экспертиза. При этом необходимо иметь в виду, что экспертизой может оцениваться только наличие или отсутствие медицинского критерия невменяемости, судебные эксперты любой специальности не вправе давать заключение о «вменяемости» или «невменяемости» обследованного ими обвиняемого[2]. Результат судебной экспертизы должен быть подвергнут юридической оценке с учётом прочих обстоятельств дела, на основе чего должен быть сделан вывод о вменяемости или невменяемости лица.

Невменяемость в уголовном процессе

Процессуальный порядок определения невменяемости может быть различным в зависимости от того, признаётся ли законодательством данного государства презумпция вменяемости лица, т. е. не исходит ли уголовный закон из мысли о способности ко вменению всех лиц, переступивших порог возраста уголовной ответственности. Если вменяемость есть легальная презумпция, то обвинитель не должен в каждом отдельном случае доказывать наличность положительных условий вменяемости; если же обвиняемый ссылается на невменяемость, то он и должен доказывать то обстоятельство, которое исключает вменение в данном случае. В противном же случае обязанность установления вменяемости возлагается на обвинителя.

Последствием признания лица невменяемым является прекращение уголовного дела вследствие отсутствия состава преступления. К лицу могут быть также применены принудительные меры медицинского характера.

Невменяемость и вменяемость

Говоря о невменяемости, следует отметить также и противоположную ей категорию — вменяемость, которая является обязательным признаком субъекта преступления. В теории уголовного права под вменяемостью, как правило, понимают отсутствие невменяемости. Наличие двойного отрицания в этом определении («отсутствие отсутствия вменяемости») заставляет некоторых учёных критически к нему относиться. Б. Спасенников считает, что включение в уголовный закон определения вменяемости, её признаков и критериев, «выступило бы гарантом законности при решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности, логически и юридически завершило бы законодательную формулировку важнейшего принципа уголовного права — принципа вины», и определяет вменяемость как «способность лица к осознанному волевому поведению»[3].

Ограниченная вменяемость

Если у лица диагностировано какое-либо психическое расстройство, однако оно не полностью утратило способность осознавать свои действия и руководить ими, оно может быть признано вменяемым, хотя и с определёнными ограничениями.

Уголовное законодательство некоторых стран мира устанавливает особенности привлечения к ответственности таких лиц, которые, как правило, заключаются в смягчении применяемого к ним наказания и возможности назначения принудительного лечения.

Невменяемость в уголовном праве России

Действующий УК РФ устанавливает, что не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики (ч. 1 ст. 21 УК РФ).

Таким образом, по УК РФ, юридический критерий невменяемости определяется двумя признаками, интеллектуальным и волевым, причём достаточным для признания лица невменяемым является наличие хотя бы одного[4]:

- Интеллектуальный признак предполагает невозможность (неспособность) лица осознавать опасность своего действия (бездействия). Наличие интеллектуального признака юридического критерия невменяемости может быть обусловлено как отсутствием у лица понимания содержания фактической стороны своих действий (например, при эпилептическом припадке лицо может в момент помрачения сознания неконтролируемыми конвульсивными движениями причинить вред здоровью другому лицу, не осознавая при этом даже факта совершения каких-либо действий), так и непониманием лицом социального смысла своего деяния, то есть в отсутствии понимания его общественно опасного характера. В этих случаях лицо осознаёт фактическую сторону своего поведения, но в связи с психическими нарушениями считает свои действия общественно полезными или нейтральными, либо вообще неспособно оценивать их общественное значение (например, при слабоумии).

- Волевой признак предполагает неспособность лица руководить своими действиями (бездействием). Волевой признак может как являться следствием интеллектуального (если лицо не осознаёт факта совершения им каких-либо действий, оно вследствие этого не может ими руководить), так и иметь самостоятельное значение, в случаях, когда лицо осознаёт уголовную противоправность совершения каких-либо действий, но не может воздержаться от их совершения.

Медицинский критерий характеризуется наличием у лица болезненного состояния психики. Под болезненным состоянием психики понимается наличие психического заболевания, повлекшего нарушение нормальной психической деятельности, обусловливающее неадекватное поведение больного, которое может относиться к одной из перечисленных в уголовном законе категорий[5]:

- Хроническое психическое расстройство — длительное, трудноизлечимое или вообще неизлечимое психическое заболевание, развивающееся, как правило, вследствие органического поражения мозга. Формами проявления такого расстройства могут быть такие заболевания, как шизофрения, эпилепсия, прогрессивный паралич, старческое слабоумие и т. д.

- Временное психическое расстройство — психическое заболевание, протекающее в течение короткого промежутка времени, проявляющее себя либо непосредственно в ходе совершения общественно опасного деяния, либо непосредственно перед ним. Такое расстройство оканчивается после совершения общественно опасного деяния или через какой-то короткий промежуток времени (несколько суток). Вне этого периода времени лицо может не обнаруживать никаких психических отклонений. К числу таких расстройств относятся патологическое опьянение, патологический аффект, иные реактивные состояния.

- Слабоумие (олигофрения) — снижение мыслительной способности человека, которое является настолько существенным, что он не может осознавать характер своих действий, их социальную суть. Слабоумие является врождённым или приобретённым в результате перенесения различного рода заболеваний и травм. Различаются три степени слабоумия: лёгкая (дебильность), средняя (имбецильность) и тяжёлая (идиотия). Как правило, невменяемыми признают лиц, страдающих средней и тяжёлой степенью олигофрении.

- К иным болезненным состояниям психики относят такие болезненные явления, которые не являются психическими заболеваниями в медицинском смысле, но сопровождаются существенными нарушениями психики (например, опухоли и травмы головного мозга).

См. также

Литература

Примечания

- ↑ 1. 5, § 2 D. ad legem Aquiliam, 9, 2; 1.23 D. de furtis 47, 2; i. 12 D. ad legem Corneliam de sic. 48,8.

- ↑ См.: Шишков С. Понятия «вменяемость» и «невменяемость» в следственной, судебной и экспертной практике // Законность. 2001. № 2. С. 29.

- ↑ См.: Спасенников Б. Вменяемость как категория уголовного права // Уголовное право. 2003. № 2. С. 76

- ↑ Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А. И. Рарога. М., 2004. С. 118—119.

- ↑ См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. Практикум / Под ред. А. С. Михлина. М.: Юристъ, 2004. С. 133—134.

Wikimedia Foundation. 2010.

dic.academic.ru

Вменяемость и невменяемость в уголовном праве и судебной психиатрии.

В соответствии со сформулированным в УК принципом вины (ст. 5 УК РФ), лицо подлежит уголовной ответственности только за совершение тех общественно опасных действий и их вредные последствия, в отношении которых установлена его личная вина.

В уголовно-правовой науке есть две основные теории вины:

1) оценочная (нормативная, этическая), когда вина лица за совершенное деяние сводится к оценочной (социальной, нравственной, политической) характеристике ее судом, формулируемой в его упреке;

2) психологическая, представляющая собой субъективное (внутреннее, психическое) отношение лица к своим общественно опасным и противоправным действиям или бездействию и их общественно опасным последствиям.

Субъективное (внутреннее, психическое) отношение лица к совершаемому им общественно опасному и уголовно-противоправному деянию, адекватно отражая основную суть его виновности, в своем конкретном выражении может быть многогранным. Поэтому УК ограничивает данное отношение лишь двумя формами: умыслом и неосторожностью, для которых вина в целом является родовым понятием.

Согласно ст. 24 УК РФ виновным в совершении преступления может быть признано только то лицо, которое совершило общественно опасное и уголовно-противоправное деяние умышленно или неосторожно.

Совершение общественно опасных деяний — объективное основание уголовной ответственности, а негативное отношение правонарушителя к запрету их совершения, т. е. вина — ее субъективное основание.

Нормы закона, устанавливая юридическое основание уголовной ответственности, базируются на постулате о свободе воли и детерминированности поведения человека.

В основе всех явлений природы и общества лежат объективные закономерности. Им подчинена деятельность людей, их сознание и воля, в основе которых лежат жизненные условия. Следовательно, все аспекты человеческого поведения обусловлены определенными причинами. Однако, это не порождает абсолютной зависимости деятельности человека от объективных обстоятельств. Его сознание обусловливается внешними обстоятельствами и, вместе с тем, оно имеет относительную самостоятельность, возрастающую с накоплением человечеством знаний и опыта.

Свобода воли — это способность личности определять свое поведение на основе познания объективной действительности, способность предвидеть последствия своих действий и оценивать их в соответствии с требованиями морали и права. Подлинная свобода заключается не в полной независимости от внешнего мира, а в способности принимать решения с учетом их социального значения. Вследствие этого психически больные, лишенные возможности правильно оценивать социальную сущность своих общественно опасных действий, уголовную ответственность не несут.

Субъектом преступления может быть только вменяемое лицо. Вменяемость наряду с достижением установленного возраста выступает в качестве условия уголовной ответственности и является одним из общих признаков субъекта преступления.

Вменяемость (от слова «вменять», в смысле «вменять в вину») — в широком, общеупотребительном значении этого слова означает способность нести ответственность перед законом за свои действия. В уголовном праве данное понятие употребляется в более узком, специальном смысле, как антитеза понятию «невменяемость». Часть 1 ст. 21 УК РФ гласит «Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т. е. не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики».

Из этого положения закона можно заключить, что вменяемость — это такое состояние психики, при котором человек в момент совершения общественно опасного деяния может осознавать значение своих действий и руководить ими, и потому способен быть ответственным за свои действия.

Способность понимать фактическую сторону и социальную значимость своих поступков и при этом сознательно руководить своими действиями отличает вменяемого человека от невменяемого. Преступление совершается под воздействием целого комплекса внешних обстоятельств, играющих роль причин и условий преступного поведения. Но ни одно из них не воздействует на человека, минуя его сознание. Будучи мыслящим существом, человек с нормальной психикой способен оценивать обстоятельства, в которых он действует, и с их учетом выбирать вариант поведения, соответствующий его целям.

При многих психических заболеваниях у человека сохраняется до известных пределов правильная ориентировка в окружающем мире, он обладает определенным запасом знаний. Для признания лица невменяемым нужно установить его неспособность осознавать именно те общественно опасные деяния, которые он совершил, будучи психически больным. При этом необходимо, чтобы лицо осознавало не только фактическую сторону деяния, но и его социальную значимость, общественно опасный характер.

Субъектом преступления может быть только вменяемое лицо. Вменяемость наряду с достижением установленного возраста выступает в качестве условия уголовной ответственности и является одним из общих признаков субъекта преступления.

Вопрос о вменяемости (невменяемости) всегда решается в отношении конкретного деяния. Никто не может быть признан невменяемым вообще, безотносительно к содеянному. Во-первых, течение хронических психических заболеваний допускает возможность улучшения состояния (ремиссии). Во-вторых, при некоторых болезненных состояниях психики, например, при олигофрении, лицо может осознавать фактический характер и общественную опасность одних своих действий (таких, как причинение побоев, кража) и не осознавать общественной опасности других действий, затрагивающих более сложные общественные отношения (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, возбуждение национальной вражды).

Невменяемый не может нести уголовную ответственность за свои объективно опасные для общества поступки прежде всего потому, что в них не участвовали его сознание и (или) воля. Общественно опасные деяния психически больных обусловлены их болезненным состоянием. Какой бы тяжелый вред обществу они ни причинили, у общества нет оснований для вменения этого вреда им в вину. Применение наказания к невменяемым было бы несправедливым и нецелесообразным еще и потому, что по отношению к ним недостижимы цели уголовного наказания — исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.

К лицам, совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, по назначению суда могут быть применены принудительные меры медицинского характера в случаях, когда психические расстройства связаны с возможностью причинения этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц. Это особые меры, которые не являются наказанием, а имеют целью излечение указанных лиц или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК. Виды принудительных мер медицинского характера, а также основания и порядок их применения регулируются уголовно-исполнительным законодательством.

students-library.com

Вменяемость и невменяемость в уголовном праве России — курсовая работа

Итак, под невменяемостью понимается такое психическое состояние лица, при котором он в момент совершения общественно-опасного деяния не был способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими. Факт невменяемого состояния лица на момент совершения преступления исключает возможность вменения ему совершённого им действия (бездействия), как преступления.7

Как уже говорилось выше, в статье 21 УК РФ содержится законодательное определение понятия невменяемости: «Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно-опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, или иного болезненного состояния психики».

Раскрывая понятие невменяемости, наука уголовного права пользуется двумя критериями, совокупность которых и характеризует это состояние:

1. юридическим (психологическим) – неспособность лица отдавать отчет в своих действиях или руководить ими. 2. медицинским (биологическим) – наличие душевной болезни, временного психического расстройства, слабоумия…8

1. Юридический критерий определяется судом, когда тот даёт оценку лицу, совершившему общественно-опасное деяние, как не способному осознавать характер своих действий и руководить ими. Данный критерий состоит в отсутствии у лица способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или бездействия (интеллектуальный признак) и руководить ими (волевой признак).

Юридический критерий невменяемости заключается в отсутствии у лица способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) – это интеллектуальный момент, либо руководить своими поступками – волевой момент. Содержание интеллектуального момента свидетельствует о том, что лицо не понимает опасности своего поведения для общества. Это качество психики означает отсутствие у лица способности понимать как физическую сторону совершаемого деяния, так и его социальный смысл.9 Непонимание лицом содержания фактической стороны своего действия или бездействия обычно означает непонимание им причинной связи между совершенным деянием и наступившими последствиями. Однако главное в содержании интеллектуального признака заключается в непонимании лицом социального смысла своего деяния, т. е. в отсутствии понимания его общественно опасного характера.

Расстройство интеллекта, как правило, вызывает и расстройство воли – лицо не может руководить своими поступками. Однако бывают случаи, когда лицо осознаёт характер своего поведения, но в силу болезненного состояния не может руководить своими действиями. Например, такие состояния возникают у людей, страдающих наркоманией в состоянии наркотического голодания. Лицо хорошо осознаёт преступность своего поведения при хищении или вымогательстве наркотических средств, но при этом не способно сдержать себя вследствие глубокого поражения сферы воли, вызванного наркотической зависимостью.

Для признания лица невменяемым требуется наличие одного из признаков юридического критерия в сочетании с одним из признаков медицинского критерия. Наличие одного лишь юридического критерия не является основанием для признания лица невменяемым.

2. Медицинский критерий раскрывает причины неспособности осознавать опасность своего действия (бездействия): болезненное состояние психики человека или отставание в психическом развитии лица, совершившего общественно-опасное деяние. При этом не всякое болезненное состояние психики позволяет признать его невменяемым, а только то, которое мешало ему правильно оценивать свои поступки. Вменяемость может присутствовать при наличии любого из психических расстройств, перечисленных в законе.10

Невменяемость

устанавливается только на момент совершения

общественно-опасного деяния. Предшествующие

времени совершения преступления, а также

последующие отклонения в психическом

состоянии лица для квалификации преступления

особого значения не имеют. Последующее

выздоровление лица не является основанием

привлечения его к уголовной ответственности.

Но, например, лицо, страдающее хроническим

расстройством психики, обычно не отдающее

отчета своим поступкам, в случае совершения

преступления в момент временного просветления

рассудка (т.е. осознавая характер и общественную

опасность своих действий, и будучи способным

руководить ими) привлекается к уголовной

ответственности за умышленное преступление.

При многих психических заболеваниях

у человека сохраняется до известных пределов

правильная ориентировка в окружающем

мире, он обладает определенным запасом

знаний. Для признания лица невменяемым

нужно установить его неспособность осознавать

именно те общественно опасные деяния,

которые он совершил, будучи психически

больным. При этом необходимо, чтобы лицо

осознавало не только фактическую сторону

деяния, но и его социальную значимость,

общественно опасный характер.

Вопрос о вменяемости (невменяемости)

всегда решается в отношении конкретного

деяния. Никто не может быть признан невменяемым

вообще, безотносительно к содеянному.11

Законодателем в обобщённом виде дан исчерпывающий перечень различных форм болезненных расстройств психической деятельности, которые могут сопровождаться утратой способности лица отдавать себе отчёт в своих действиях или руководить ими: хронические психические расстройства, временные психические расстройства, слабоумие, иное болезненное состояние психики.

Хронические психические расстройства представляют наличие у лица хронической душевной болезни, то есть длительно протекающего расстройства психики. Иногда они могут протекать приступообразно (то есть с улучшением или ухудшением психического состояния). К таким болезням относятся: шизофрения, эпилепсия, маниакально-депрессивный психоз, паранойя, прогрессивный паралич, как последствие сифилиса мозга, прогрессирующее старческое слабоумие и другие болезни.12

Временное

психическое расстройство – это

расстройство психики человека, протекающее

относительно скоротечно и, как правило,

заканчивающееся

Слабоумие заключается в значительном понижении умственных способностей и носит постоянный характер. Оно может быть врождённым или приобретается в результате перенесённых тяжёлых неврологических заболеваний (например, менингита, энцефалита). Различают три степени поражения психики человека при слабоумии: лёгкая степень (дебильность), средняя степень (имбицильность) и глубокая, тяжёлая степень поражения умственной деятельности (идиотия).

К иным

болезненным состояниям психики

относятся различные

При решении вопроса о признании лица невменяемым суд прибегает к помощи судебно-психиатрической экспертизы,13 которая в соответствии с уголовно-процессуальным законом устанавливает характер болезненного расстройства психики лица и определяет его тяжесть. Однако окончательное решение этого вопроса принадлежит суду. Лицо, признанному невменяемым, не подлежит уголовной ответственности. Однако, судом могут быть назначены принудительные меры медицинского характера, предусмотренные УК РФ.14

Невменяемость устанавливается только на момент совершения преступления. К лицам, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания, так же применяются принудительные меры медицинского характера.

Русскому уголовному законодательству термин уменьшенной вменяемости известен не был, но в п.4 ст. 146 Уложения о наказаниях уголовного и исправительного свода законов в числе обстоятельств “уменьшающих вину” было указано: “если преступление учинено им (виновным) по легкомыслию или же слабоумию, глупости и крайнему невежеству, которым воспользовались другие для вовлечения его в преступление”.

В уголовном кодексе РСФСР «вывод о вменяемости лица» имел два способа выражения — «вменяем» или «невменяем». Иных вариантов или хотя бы градаций в пределах одного из названных вариантов действовавший в ту пору кодекс не предусматривал. Положение кардинально поменялось с вступлением в силу с 1 января 1997 г. УК РФ.

В нем

появилась беспрецедентная для

отечественного уголовного законодательства

ст. 22 («Уголовная ответственность

лиц с психическим

Новая для российской современной уголовно — правовой системы ст. 22 УК предусматривает фигуру, которая в правоприменительной практике должна рассматриваться как субъект преступления, но обладающий специальными свойствами. По существу, это третье лицо в уголовном праве, способное совершить общественно опасное деяние: наряду с вменяемым, подлежащим уголовной ответственности, и невменяемым, уголовной ответственности не подлежащим, появилось занимающее промежуточное положение лицо с психическим расстройством, не исключающим вменяемости и, как таковое, подлежащее уголовной ответственности, что и отмечается в ч. 1 ст. 22 УК РФ. Вместе с тем вменяемость лица «отягчена» психическим расстройством, которое, в отличие от расстройства, характерного для невменяемых, не носит патологического характера, т.е. не является болезнью.15 Это принципиальное и в сущности единственное отличие невменяемого от лица с психическим расстройством ограниченной вменяемости» изложена в ст. 22 УК: «Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность, не исключающим вменяемость

Формула » своих действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной ответственности».

Выделив понятие «ограниченная вменяемость» из общего числа психических расстройств, законодатель, прежде всего дает возможность следствию, суду относиться к лицам, страдающим психическими заболеваниями, дифференцированно.16

Анализ ст. 22 УК позволяет выделить медицинский и юридический критерии «ограниченной вменяемости». Ведь формулировка «невозможность в полной мере осознавать и руководить» и означает, понятие «ограниченная вменяемость».

Медицинский критерий образуют прежде всего нарушения в интеллектуальной и эмоционально — волевой сфере, не позволяющие в полной мере осознать свои поступки и руководить ими.

Подобное состояние может быть при нарушениях интеллекта как способности человека применять знания и опыт в практической деятельности, в частности, ставить задачи, вытекающие из реальной действительности, и успешно решать их.

Нарушение интеллекта, в том числе мыслительных способностей, имеет место при олигофрении, деменции, шизофрении, пограничных состояниях, психопатиях, алкоголизме и некоторых других формах психических заболеваний, при которых больной осознает окружающие предметы, явления, действительность, но это осознание неполное.

Отсутствие самокритичности, самоконтроля, точнее, их ослабление, незрелость и примитивность интересов не позволяют такому лицу принять адекватное конкретной ситуации решение, сопоставить свои действия, поступки с социальными и правовыми нормами, с требованиями морали.

Расстройства

эмоциональной сферы могут

Наличие юридического критерия психических расстройств, не исключающих вменяемости (точно так же, как и в случае установления невменяемости), полностью зависит от медицинского критерия. Аномалии психики влияют на нервную систему таким образом, что субъект оказывается не в состоянии в полной мере осознавать фактический и социальный характер своего поведения.17 Это естественное положение законодатель отразил термином «в силу»: «Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать…».18 При этом следует иметь в виду, что психические аномалии сами по себе не могут определять преступное поведение. Человек может пребывать долгое время в состоянии дисбаланса процессов возбуждения и торможения, но при этом не совершать преступлений. Но если стрессовая ситуация «наложилась» на этот психофизиологический дисбаланс, то в этом случае можно говорить о применении ст. 22 УК РФ. Например, на глазах у мужчины, психика которого «отягчена» истерической акцентуацией, совершается тяжкое оскорбление его возлюбленной, в результате он совершает убийство. В данном случае ситуация максимально обострила аномальные психические процессы, которые и вызвали конкретный поведенческий акт.19

turboreferat.ru